1. 国名と語源

モーリタニアという国名は、紀元前3世紀から紀元7世紀にかけてアフリカ地中海岸(現在のアルジェリアとモロッコ北部)に存在した古代ベルベル人の王国、マウレタニアに由来する。ただし、歴史的なマウレタニア王国と現代のモーリタニアの国土は地理的に重なっておらず、古代マウレタニアは現代モーリタニアよりかなり北方に位置していた。「マウレタニア」という名称自体は、この王国に住んでいたベルベル系諸部族を指すギリシャ語およびラテン語の呼称「マウリ人(Mauriマウリラテン語)」に由来し、この「マウリ」という言葉は「ムーア人」の語源ともなっている。

アラブの地理学者たちには、この地域は「シンゲッティの地」を意味する「ビラード・シンキート(بلاد شنقيطBilād Shinqītアラビア語)」としてより一般的に知られていた。

「モーリタニー・オクシデンタル(Mauritanie occidentale西モーリタニアの意フランス語)」という呼称は、フランスの軍人であり植民地行政官であったグザヴィエ・コポラニの提案に基づき、1899年の省令で公式に使用され始めた。コポラニは、現代モーリタニアの植民地化と建国に大きな役割を果たした人物である。フランスによって用いられたこの呼称は、それまでこの地域を指すために使われていた他の名称に徐々に取って代わった。

2. 歴史

モーリタニアの歴史は、古代のベルベル系民族の居住に始まり、サハラ交易の隆盛と共に栄えたガーナ王国やムラービト朝などのイスラム王朝の興亡を経て、フランスによる植民地化、そして独立後の度重なるクーデターと民主化への困難な道のりへと続く。各時代を通じて、社会構造、民衆の生活、人権状況、そして民主主義の進展と後退は、この国の歴史を特徴づける重要な要素であった。

2.1. 古代・中世

モーリタニアの古代の住民は、ベルベル人、ニジェール・コンゴ語族系諸民族、そしてバフール人であった。バフール人は、サハラ地域の諸民族の中で最初に遊牧生活を捨て、主に農耕に従事した人々の一つである。サハラ砂漠の緩やかな乾燥化に対応して、彼らは最終的に南方へ移住した。多くのベルベル系部族は、イエメン(時には他のアラブ地域)に起源を持つと主張しているが、これを裏付ける証拠は乏しい。ただし、2000年に行われたイエメン人のDNA研究では、これらの人々の間に何らかの古代のつながりが存在する可能性が示唆されている。

ウマイヤ朝は、モーリタニアに最初に入ったアラブ系イスラム教徒であった。イスラム征服の間に、彼らはモーリタニアに侵攻し、7世紀末までにはこの地域に存在していた。モーリタニアの多くのベルベル系部族は、アラブ人の到来を逃れてマリのガオ地方へ移住した。

8世紀(4世紀との説もある)頃から、国土の南東部に位置するクンビ=サレーを首都としてガーナ王国が繁栄した。ガーナ王国は、セネガル川上流のバンブク周辺で産出される金と、サハラ砂漠の岩塩から採取される塩、そして北方からの銅製品、衣服、装身具などの各種手工業製品の交易路を掌握し、そのサハラ交易の中継貿易の利益によって栄えた。

11世紀には、現在のモーリタニアにまたがる砂漠地帯の遊牧ベルベル諸部族が連合し、ムラービト朝を興した。彼らは北方および南方へと勢力を拡大し、サハラからヨーロッパのイベリア半島にまで及ぶ一大帝国を築き上げた。議論のあるアラブの伝承によれば、ムラービト朝は南進し、1076年頃に古代ガーナ王国を征服したとされる。

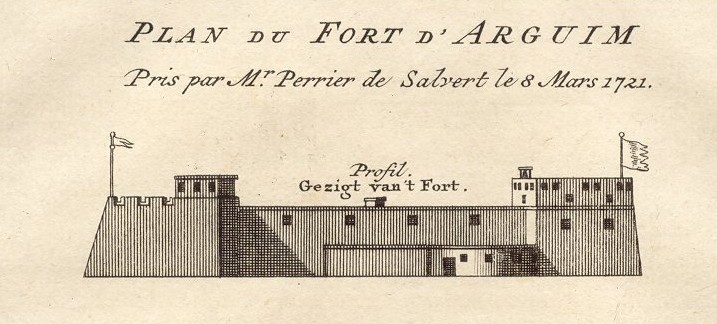

ガーナ王国と並行して発展し、ガーナ滅亡後の11世紀から12世紀にも繁栄を続けたのが、世界遺産にも登録されているシンゲッティ、ウアダン、ティシット、ウアラタといったキャラバン都市群である。シンゲッティは、モーリタニア北西部に位置し、古くはシンゲッティ王国の首都であったが、12世紀頃になるとメッカ巡礼の出発点となり、ウラマー(イスラム学者)、学生、修道士などが集まる文化都市となった。シンゲッティの北東約100 kmに位置するウアダンは、マリ帝国で産出される金や、北西約200 kmに位置するイジルの岩塩から採取される塩の取引のための中継地にあたり、その交易の利益で12世紀頃から数百年間にわたって繁栄した。内陸部のティシットもムラービト朝やムワッヒド朝の外周都市として、やはりイジルの岩塩によって栄えた。16世紀にはオウド=ベラ族によって要塞都市に造り替えられたが、その後、交易路の変化により衰退した。

1644年から1674年にかけて、現在のモーリタニア地域の先住民たちは、彼らの領土を侵略していたイエメン系のマキール・アラブ人を撃退するための最後の試みを行った。このシャル・ブッバ戦争として知られる戦いは失敗に終わった。侵略者はベニ・ハッサン族に率いられていた。ベニ・ハッサン族の戦士の子孫は、ムーア人社会の上流階級を形成した。ベニ・ハッサン族にちなんで名付けられたベドウィン・アラビア語の方言であるハッサニア語は、大部分が遊牧民である住民の間で支配的な言語となった。

2.2. フランス植民地時代

19世紀末、フランスは現在のモーリタニアの領土、すなわちセネガル川流域から北方にかけての地域に対する領有権を主張し始めた。1901年、グザヴィエ・コポラニが帝国使節団の責任者となった。ザワヤ諸部族との戦略的同盟と、ハッサーン戦士遊牧民への軍事的圧力を組み合わせることで、彼はモーリタニアの諸首長国に対するフランスの支配を拡大することに成功した。1903年から1904年にかけて、フランス軍はトラルザ、ブラクナ、タガントの占領に成功したが、北部のアドラール首長国は、シャイフ・マア・エル・アイニンによる反植民地反乱(あるいはジハード)や、タガントその他の占領地域からの反乱軍の援助もあって、より長く抵抗を続けた。1904年、フランスはモーリタニアの領土を組織し、それはフランス領西アフリカの一部となり、最初は保護国として、後に植民地となった。1912年、フランス軍はアドラールを破り、モーリタニア領土に編入した。

フランスの統治は、奴隷制の法的禁止と部族間戦争の終結をもたらした。植民地時代、人口の90%は遊牧民のままであった。次第に、何世紀も前に追放された祖先を持つ定住民に属する多くの個人がモーリタニアに移住し始めた。1902年まで、フランス領西アフリカの首都は現在のセネガルにあった。最初はサン=ルイに置かれ、その後1902年から1960年まではダカールに置かれた。セネガルがその年に独立すると、フランスはヌアクショットをモーリタニアの新首都の地に選んだ。当時、ヌアクショットは要塞化された村(あるいはクサール)に過ぎなかった。

1946年には本国議会への参政権が与えられると同時に植民地議会が開設され、1958年にフランス共同体が発足すると、共同体内の自治国となった。モーリタニアの独立後、サハラ以南のアフリカ先住民族(ハルプラール人、ソニンケ族、ウォロフ族)が多数移住し、その多くはセネガル川以北の地域に定住した。これらの新来者の多くはフランス語とフランスの習慣で教育を受けており、新国家の書記、兵士、行政官になった。同時に、フランスは北部の最も頑固なハッサーン諸部族を軍事的に弾圧していた。これらの部族に対するフランスの圧力は既存の勢力均衡を変え、南部の住民とムーア人との間に新たな紛争が生じた。

1970年代初頭のサヘルの大干ばつはモーリタニアに大規模な荒廃をもたらし、貧困と紛争の問題を悪化させた。アラブ化された支配エリート層は、状況の変化や海外からのアラブ民族主義の呼びかけに応え、法律や教育制度など、モーリタニアの生活の多くの側面をアラブ化する圧力を強めた。これは、植民地支配下でのフランスの支配の結果に対する反動でもあった。国の文化的多様性を維持するための様々なモデルが提案されたが、どれも成功裏に実施されなかった。

この民族間の不和は、1989年4月に発生した共同体間暴力(「モーリタニア・セネガル国境紛争」)の際に明らかになったが、その後沈静化した。モーリタニアは1980年代後半に約7万人のサハラ以南アフリカ系モーリタニア人を追放した。民族間の緊張と、過去、そして一部地域では現在の奴隷制という敏感な問題は、依然として同国の政治論争における強力なテーマである。すべての集団のかなりの数が、より多様で多元的な社会を求めている。

2.3. 独立以降

1960年11月28日、「アフリカの年」にモーリタニアは独立を達成した。独立後のモーリタニアは、複雑な政治的変遷を経験し、クーデターや民主化の試みが繰り返された。

2.3.1. モクタル・ウルド・ダッダ政権期 (1960年-1978年)

独立と同時に、モーリタニア再編党のモクタル・ウルド・ダッダが初代大統領に就任した。1961年には憲法が制定され、フランス第五共和政と同様に大統領の権限が強い体制が確立された。この時、再編党は他の残存政党を吸収してモーリタニア人民党へと改組し、一党制を確立した。1964年、元々フランスによって据えられたダッダ大統領は、モーリタニアを新しい憲法を持つ一党独裁国家として正式に定め、権威主義的な大統領制を確立した。ダッダ自身のモーリタニア人民党が与党組織となった。大統領は、モーリタニアが西欧型の複数政党制の準備ができていないことを理由にこれを正当化した。この一党制憲法の下で、ダッダは1976年と1978年の無競争選挙で再選された。1965年の憲法改正では、一党独裁と社会主義の方針が規定された。

ダッダ政権は当初親フランス的であったが、徐々にアラブ圏へと軸足を移し、1973年にはCFAフラン圏を脱退して独自通貨ウギアを導入するとともに、アラブ連盟に加盟した。ダッダ政権は大モーリタニア主義を掲げ、モロッコと共に西サハラの領有権を主張し、1975年にその南部(ティリス・アル・ガルビーヤ)を占領してポリサリオ戦線と武力衝突(西サハラ戦争)に至った。しかし、兵力わずか2500人の国軍とポリサリオ戦線との戦いは国力に多大な負担をかけ、国境沿いのズエラット鉄鉱山やモーリタニア鉄道といった産業施設が攻撃されて経済は混乱した。宗主国フランスからの支援を仰いだものの、首都ヌアクショットまで攻撃を受けるなど劣勢となった。この戦争は国を崩壊寸前に追い込んだ。

2.3.2. 軍事政権期 (1978年-1984年): CMRN及びCMSN

1978年7月10日、和平を望んだ軍参謀長のムスタファ・ウルド・サレクが無血クーデターを起こし、ダッダ大統領や閣僚らは失脚し拘束された。一党独裁体制を敷いてきたモーリタニア人民党と議会は軍部により解散させられた。サレク大佐の国家再建軍事委員会(CMRN)は、強力な権力基盤を確立することも、サハラウィ抵抗運動であるポリサリオ戦線との不安定な紛争から国を脱却させることもできなかった。それはすぐに崩壊し、別の軍事政権である国家救済軍事委員会(CMSN)に取って代わられた。

精力的な大佐モハメド・クーナ・ウルド・ハイダラがすぐにその実力者として台頭した。西サハラへのすべての領有権を放棄することで、彼はポリサリオ戦線との和平を見いだし、その主要な支援者であるアルジェリアとの関係を改善したが、紛争のもう一方の当事者であるモロッコとそのヨーロッパの同盟国フランスとの関係は悪化した。不安定は続き、ハイダラの野心的な改革の試みは頓挫した。彼の政権は、軍事組織内でのクーデター未遂と陰謀に悩まされた。反対派に対する彼の厳しく妥協のない措置により、それはますます争われるようになった。多くの反体制派が投獄され、一部は処刑された。

1979年4月、モハメド・クーナ・ウルド・ハイダラがサレクを追い落として実権を握り、同年ポリサリオ戦線との和平協定が結ばれ、モーリタニアは西サハラから撤退した。

2.3.3. マーウイヤ・ウルド・シディ・アハメド・タヤ政権期 (1984年-2005年)

1984年12月、ハイダラはマーウイヤ・ウルド・シディ・アハメド・タヤ大佐によって追放された。タヤは、厳格な軍事統制を維持しつつ、政治的雰囲気を緩和した。タヤはモーリタニアの以前の親アルジェリア的姿勢を穏健化し、1980年代後半にモロッコとの関係を再確立した。彼は1990年代後半から2000年代初頭にかけてこれらの関係を深め、モーリタニアが西側諸国および西側寄りのアラブ諸国からの支援を得ようとする動きの一環であった。西サハラ紛争に関するその立場は、1980年代以降、厳格な中立であった。

1989年にはモーリタニア・セネガル国境紛争が勃発し、ディアワラでモーリタニアのムーア人牧夫とセネガル人農民の間で放牧権をめぐる紛争が起きた結果、数万人に及ぶ両国国民が相互に両国内から追放された。1989年4月9日、モーリタニアの警備隊がセネガル人2人を殺害した。この事件の後、セネガルのバケル、ダカール、その他の町で、地元の小売業を支配していた主にアラブ化されたモーリタニア人に対する暴動がいくつか発生した。この暴動は、既に存在していた緊張に加えて、黒人モーリタニア人に対するテロ作戦へと繋がった。彼らは、国籍に関わらず、ビダン(白人ムーア人)からはしばしば「セネガル人」と見なされていた。セネガルとの小規模な紛争が1990年から1991年にかけて続く中、モーリタニア政府はハルプラール系民族に対する暴力行為や財産没収に関与し、これを助長した。この緊張は、さらなる暴力を防ぐために国際的な圧力の下でセネガルとモーリタニアが合意した国際空輸で最高潮に達した。モーリタニア政府は何千人もの黒人モーリタニア人を追放した。これらのいわゆる「セネガル人」のほとんどはセネガルとのつながりがほとんどまたは全くなく、多くは2007年以降にセネガルとマリから送還された。追放者の正確な数は不明だが、国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)は、1991年6月時点で52,995人のモーリタニア難民がセネガルに、少なくとも13,000人がマリに居住していたと推定している。

1991年、タヤ大統領は複数政党制を導入して民政移管を行い、新しい憲法が承認され、形式的な軍事支配に終止符が打たれた。しかし、タヤ大統領の選挙での勝利は一部の野党グループによって不正であるとして退けられた。1992年および1997年の大統領選挙でタヤは勝利を収めた。

1980年代後半、タヤはイラクと緊密な協力を確立し、強力なアラブ民族主義路線を追求した。湾岸戦争中の1991年に親イラク的立場を取った後、モーリタニアは国際的にますます孤立し、西側諸国との緊張は劇的に高まった。1990年代半ばから後半にかけて、モーリタニアは外交政策を米国およびヨーロッパとの協力強化へと転換した。それは外交正常化と援助プロジェクトで報われた。1999年10月28日、モーリタニアはエジプト、パレスチナ、ヨルダンに加わり、イスラエルを公式に承認した数少ないアラブ連盟加盟国の一つとなった。タヤはまた、テロ対策活動において米国との協力を開始したが、この政策は一部の人権団体から批判された。

タヤ政権下でモーリタニアは経済的に発展し、2001年にはウッドサイド・エナジー社によって石油が発見された。

2.4. 2005年クーデターとアブダライ政権期 (2005年-2008年)

2005年8月3日、タヤ大統領がサウジアラビアのファハド国王の葬儀に出席している隙を突いて、エリ・ウルド・モハメド・ヴァル大佐率いる軍部が無血の2005年モーリタニアクーデターを起こし、タヤ大統領の21年間の支配に終止符を打った。大統領警護隊(BASEP)のメンバーを含む軍は、首都ヌアクショットの要所を制圧した。クーデターは人命の損失なしに進んだ。「正義と民主主義のための軍事評議会」(CMJD)と名乗る将校たちは、「国家軍と治安部隊は、過去数年間にわたり我が国民が苦しんできた defunct authority (機能不全の権威) の抑圧的活動に決定的な終止符を打つことを満場一致で決定した」との声明を発表した。

軍事評議会はその後、ヴァル大佐を大統領兼国家警察長官(Sûreté Nationale)に指名する別の声明を発表した。ヴァルはかつて追放された大統領の確固たる同盟者と見なされており、タヤを権力の座に就かせたクーデターでタヤを支援し、その後彼の保安長官を務めていた。他に16人の将校が評議会のメンバーとしてリストアップされた。

国際社会からは慎重に見守られたものの、クーデターは概ね受け入れられ、軍事政権は約束された2年間のタイムライン内で選挙を組織した。2006年6月26日の国民投票で、モーリタニア国民の97%が、大統領の在任期間を制限する新憲法を承認した。軍事政権の指導者であるヴァル大佐は、国民投票に従い、平和的に権力を放棄すると約束した。イスラエルとの国交樹立(イスラエルを承認したわずか3つのアラブ諸国の一つ)は、野党からの広範な批判にもかかわらず、新政権によって維持された。彼らはその立場を、タヤ政権が西側諸国に迎合しようとした試みの遺産と見なしていた。モーリタニアの議会選挙および地方選挙は、2006年11月19日と12月3日に行われた。

モーリタニア初の完全民主的な大統領選挙は、2007年3月11日に行われた。この選挙は、2005年の軍事クーデター後の軍政から民政への最終的な移行をもたらした。これは、モーリタニアが1960年に独立して以来、複数候補者による選挙で大統領を選出した初めてのことであった。選挙は第2回投票でシディ・ウルド・シェイク・アブダライが勝利し、アハメド・ウルド・ダッダが僅差で次点となった。

2.5. 2008年クーデターとアブデルアズィーズ政権期 (2008年-2019年)

2008年8月6日、アブダライ大統領の政策に抗議して与党議員48名が辞任した翌日、大統領警護隊長がヌアクショットの大統領官邸を占拠した。大統領が上級将校(そのうちの一人は大統領警護隊長)を解任した後、軍は国営テレビ局を含む主要な政府施設を包囲した。大統領、ヤヒヤ・ウルド・アハメド・エル・ワーゲフ首相、およびモハメド・ウルド・ルゼイジム内務大臣が逮捕された。

クーデターは、モーリタニア軍の元参謀長で大統領警護隊長であり、最近解任されたばかりのムハンマド・ウルド・アブデルアズィーズ将軍によって調整された。モーリタニア大統領報道官のアブドゥライ・ママドゥバは、大統領、首相、内務大臣が反乱を起こしたモーリタニア軍上級将校によって逮捕され、首都の大統領官邸で自宅軟禁されていると述べた。

明らかに成功し、無血で行われたクーデターで、アブダライの娘アマル・ミント・シェイク・アブダライは、「BASEP(大統領警護大隊)の保安要員が私たちの家に来て、父を連れ去った」と語った。クーデター画策者たちは、全員が大統領令で直前に解任されており、その中にはアブデルアズィーズ、ムハンマド・ウルド・ガズワニ将軍、フィリップ・スウィクリ将軍、アハメド・ウルド・バクリ准将(アキッド)が含まれていた。

モーリタニアの国会議員モハメド・アル・ムフタールは、国の多くの人々が、「議会の過半数を疎外した」大統領の下で「権威主義体制」となった政府の乗っ取りを支持したと主張した。しかし、アブデルアズィーズ政権は国際的に孤立し、外交制裁や一部の援助プロジェクトの中止の対象となった。国内では、アブダライを中心にいくつかの政党が結集してクーデターに抗議し続けたため、軍事政権はデモを禁止し、反体制派活動家を弾圧した。国際的および国内的な圧力により、最終的にアブダライは解放され、代わりに故郷の村で自宅軟禁された。新政府はイスラエルとの関係を断絶した。

クーデター後、アブデルアズィーズはアブダライに代わる新たな大統領選挙の実施を主張したが、国内外の反対により延期を余儀なくされた。2009年春、軍事政権は一部の反体制派や国際関係者と合意に達した。その結果、一部の反体制勢力が彼から離反し、フランスやアルジェリアを含むほとんどの国際プレーヤーがアブデルアズィーズと連携するようになったことが明らかになったため、アブダライは抗議の意思を示しつつ正式に辞任した。米国はクーデターを批判し続けたが、選挙には積極的に反対しなかった。

アブダライの辞任により、7月18日の2009年モーリタニア大統領選挙でアブデルアズィーズが52%の過半数を得て文民大統領として選出されることが可能となった。アブダライの元支持者の多くは、これを政治的策略であると批判し、結果を認めることを拒否した。不満の声にもかかわらず、選挙は西側、アラブ、アフリカ諸国によってほぼ満場一致で受け入れられ、制裁を解除し、モーリタニアとの関係を再開した。夏の終わりまでに、アブデルアズィーズは自身の地位を確保し、広範な国際的および国内的支援を得たように見えた。上院議長のメサウド・ウルド・ブルケイルのような一部の人物は、新体制を拒否し続け、アブデルアズィーズの辞任を求めた。

2011年2月、アラブの春の波がモーリタニアにも及び、首都の街頭には何千人もの人々が繰り出した。

2014年11月、モーリタニアはブリスベンで開催されたG20サミットに非加盟国として招待された。

モーリタニアの国旗は2017年8月5日に変更され、国の犠牲と防衛の象徴として2本の赤い縞が追加された。

2018年後半、モーリタニアは欧州議会の議員(アントニオ・パンツェリ)に賄賂を渡し、「モーリタニアについて悪く言わないように」働きかけ、これは後に欧州議会カタール汚職疑惑として知られるようになった。

2.5.1. ガズワニ政権期 (2019年以降)

2019年8月、2019年モーリタニア大統領選挙の後、モハメド・ウルド・ガズワニが大統領に就任した。この選挙は、モーリタニア独立以来初の平和的な権力移譲と見なされた。

2021年6月、元大統領ムハンマド・ウルド・アブデルアズィーズが横領疑惑に関する汚職捜査の最中に逮捕された。2023年12月、アジズは汚職で懲役5年の判決を受けた。

2024年1月と2月には、ボートでカナリア諸島に到着する難民が2000人から12000人に急増したため、2024年3月、ウルズラ・フォン・デア・ライエンとペドロ・サンチェスが訪問し、EUはモーリタニアと2.10 億 EURの協定を結び、アフリカからの移民がモーリタニア領土を経由してカナリア諸島、つまりヨーロッパへ渡るのを減らすこととした。国連は、マリから15万人がモーリタニアに避難したと推定している。

2024年6月、2024年モーリタニア大統領選挙でガズワニ大統領が再選された。

2.6. 西サハラ紛争との関わり

モーリタニアは、歴史的に西サハラ領有権問題に関与してきた。スペインが旧スペイン領サハラを放棄すると、1975年にモロッコと共にその領有権を主張し、南部(ティリス・アル・ガルビーヤ)を占領した。これは「大モーリタニア主義」の実現を目指す動きの一環であった。しかし、この占領はアルジェリアの支援を受けたポリサリオ戦線の激しい抵抗に遭い、モーリタニアは経済的にも軍事的にも大きな負担を強いられた。国内では戦争に対する不満が高まり、これが1978年のクーデターの一因ともなった。

1979年8月、モーリタニアはポリサリオ戦線との間で和平協定を締結し、西サハラに対する全ての領有権を放棄し、紛争から撤退した。モーリタニアが放棄した領土はその後モロッコに占領された。経済的弱体性のため、モーリタニアは領土紛争において取るに足らない存在であり、その公式な立場は、全当事者にとって相互に合意可能な迅速な解決を望むというものであった。西サハラの大部分はモロッコによって占領されているが、国連は依然として西サハラを国家主権に関してその意思を表明する必要がある領土と見なしている。当初1992年に予定されていた国民投票は、国連の後援の下で将来のある時点で実施されることになっており、先住民であるサハラウィ人がサハラ・アラブ民主共和国として独立を望むか、それともモロッコの一部となることを望むかを決定することになっている。

紛争からの撤退後、モーリタニアは西サハラ問題に関して中立的な立場を維持している。しかし、この紛争は地域住民、特にサハラウィ難民のモーリタニアへの流入や、モーリタニア社会における民族間の緊張に影響を与えてきた。また、周辺国との関係においても、西サハラ問題は依然として微妙な外交的課題となっている。

3. 地理

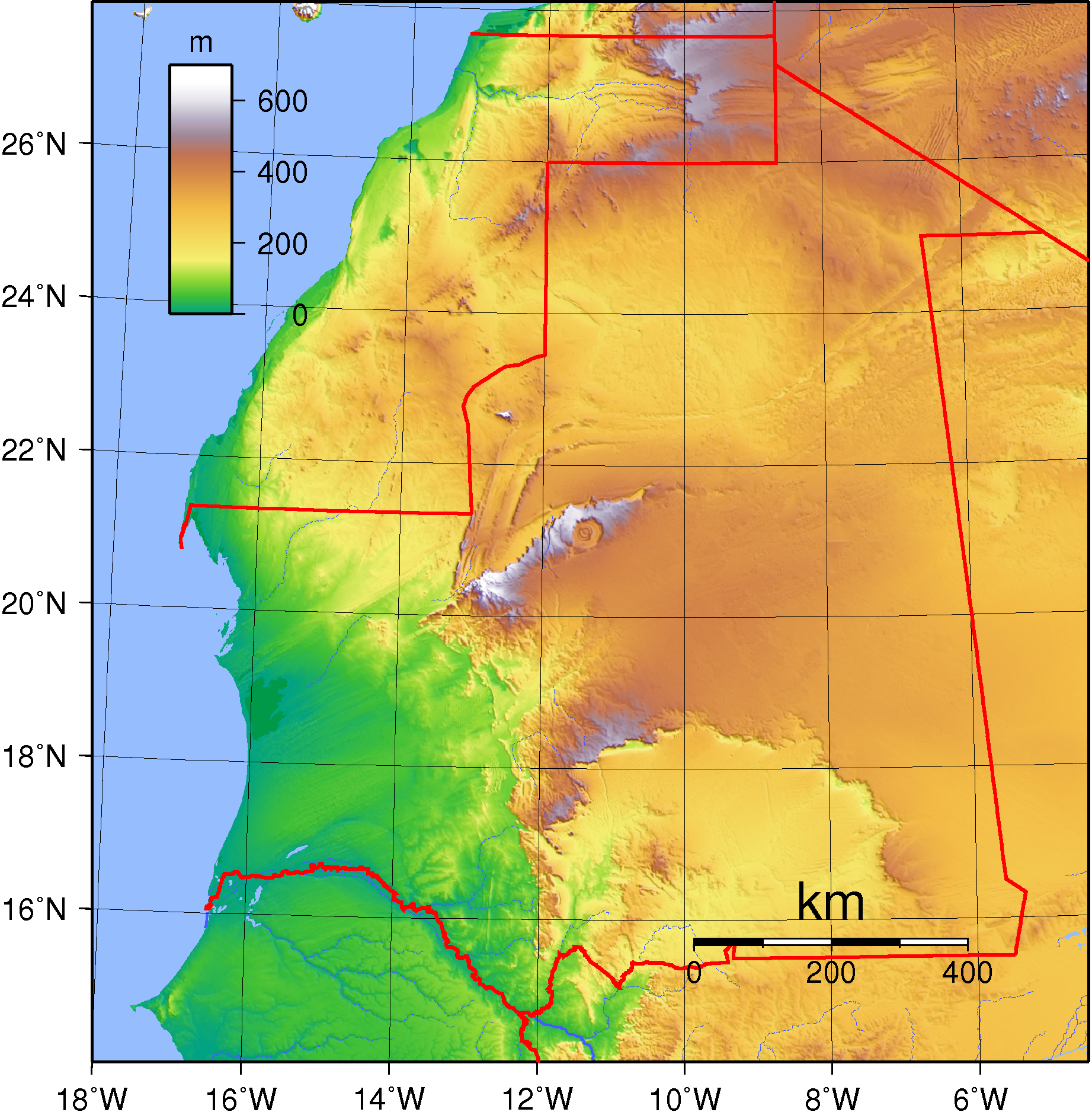

モーリタニアはアフリカ大陸の西部に位置し、国土面積は約103.07 万 km2で、その大部分は広大で乾燥した平原であり、時折見られる尾根や崖のような露頭によって変化に富んでいる。西は大西洋に面し、北西は西サハラ(サハラ・アラブ民主共和国が領有を主張)、北東はアルジェリア、東と南はマリ、南西はセネガルと国境を接している。広義のマグリブ諸国およびサヘル地域の一部と見なされる。国土の約90%はサハラ砂漠に属し、サハラ砂漠は1960年代半ばからの長期にわたる深刻な干ばつの結果、拡大し続けている。

3.1. 地形と気候

モーリタニアの国土の大半はサハラ砂漠であり、平坦な地形が広がる。

中央部には南西に向かう一連の断層崖があり、これらの平原を縦断している。この断層崖はまた、一連の砂岩台地を分けており、その中で最も高いのはアドラル高原で、標高500 mに達する。いくつかの断層崖の麓には泉が湧き出るオアシスが存在する。

鉱物資源が豊富な孤立した山頂が台地の上にそびえ立ち、小さな山頂はゲルブ、大きな山頂はケディアと呼ばれる。同心円状のリシャット構造は、国の中北部の顕著な特徴である。ズエラット市近郊のケディエ・エジュ・ジル山は標高915 mで国内最高峰である。台地は北東に向かって徐々に低くなり、広大な砂丘地帯である不毛のエル・ジュフ、あるいは「空虚の一帯」へと続き、サハラ砂漠に合流する。

西部では、大西洋と台地の間に、粘土質の平原(レグ)と砂丘(エルグ)が交互に広がり、その一部は強風によって徐々に移動する。砂丘は一般的に北方へ向かうにつれて規模が大きくなり、移動性も増す。

海岸線は約754 kmに及び、南部にはセネガル川が国境の一部を形成し、流域には比較的肥沃な土地が広がる。

気候は全般的に乾燥した砂漠気候(BWk, BWh)であり、年間を通じて気温が高く、降水量が極めて少ない。特に内陸部では日較差、年較差ともに大きい。沿岸部はカナリア海流の影響で内陸部よりは穏やかであるが、依然として乾燥している。南部はサヘル地帯に属し、短い雨季にはわずかな降水が見られるステップ気候(BSh)となる。冬にはハルマッタンと呼ばれる北東からの乾燥した熱風が吹く。

3.2. 野生生物

モーリタニアの野生生物は、主に2つの生物地理区の影響を受けている。国土の北部は旧北区に属し、サハラ砂漠から南へおよそ北緯19度まで広がる。南部はエチオピア区に属する。さらに、モーリタニアは旧北区から渡ってきて越冬する多くの鳥類にとって重要な場所である。

北緯約19度までの北部の大部分は旧北区に属すると考えられ、主にサハラ砂漠と隣接する沿岸生息地で構成されている。この南側はエチオピア生物地理区に属すると考えられており、主にエチオピア区に分布する種が動物相を占めている。サハラの南には、サヘル・アカシア・サバンナ生態地域に統合される南サハラ草原・森林生態地域がある。国の最南部は西スーダン・サバンナ生態地域に位置する。

モーリタニアの砂漠およびサヘル地帯には、乾燥に適応した多様な動植物が生息している。代表的な動物としては、ドルカスガゼル、アダックス、バーバリーシープ、フェネックギツネ、ジャッカルなどが挙げられる。また、爬虫類ではスナボアや各種トカゲが見られる。鳥類では、ダチョウやサケイなどが生息する。植物は、アカシア、トウダイグサ、ギョリュウなどの乾燥に強い種が中心である。

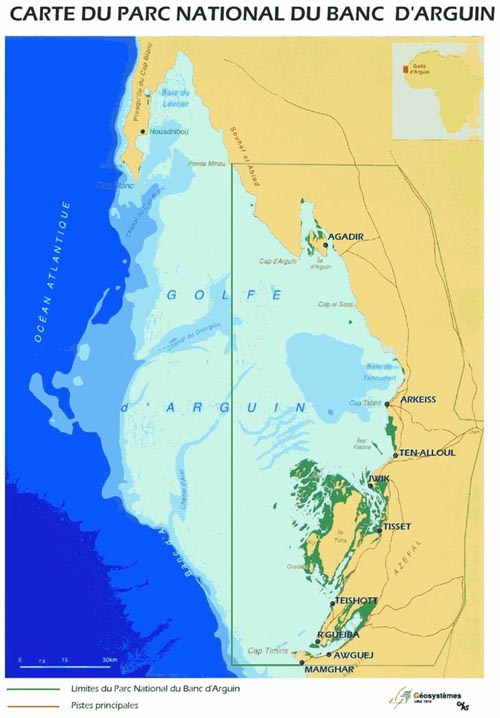

湿地は重要であり、主要な保護地域は2つある。豊かな浅い沿岸および海洋生態系を保護し、乾燥したサハラ砂漠と統合されているバン・ダルガン国立公園と、セネガル川デルタの北部を形成するジャウリング国立公園である。モーリタニアの他の場所では、湿地は通常一時的なものであり、季節的な降雨に依存している。これらの生態系は脆弱であり、過放牧や気候変動による影響を受けている。バン・ダルガン国立公園は、渡り鳥の重要な生息地としてラムサール条約にも登録されており、国際的に重要な保護区となっている。

3.3. 環境問題

モーリタニアは、深刻な環境問題に直面している。最も顕著なのは砂漠化の進行であり、過放牧、不適切な土地利用、そして気候変動がその主な原因である。これにより、可耕地や牧草地が減少し、食糧安全保障への脅威となっている。周期的な干ばつも頻繁に発生し、農業や牧畜に大きな被害を与え、水不足を深刻化させている。

また、サバクトビバッタの大量発生も周期的に起こり、農作物に壊滅的な被害をもたらす。2004年のサバクトビバッタ大発生はその一例である。都市部では、人口増加に伴うゴミ問題や水質汚染も課題となっている。首都ヌアクショット周辺では、持続不可能な農業やその他の土地利用に代表される、土壌と水の管理のまずさが砂漠化の悪化を一層深刻にさせている。これらの環境問題は、住民の生活基盤を脅かし、生態系にも悪影響を及ぼしており、持続可能な開発への大きな障害となっている。

4. 政治

モーリタニアは共和制国家であり、強力な大統領中心制を採用している。複数政党制が導入されているものの、軍の影響力が依然として強く、過去に何度もクーデターが発生している。政治体制は、三権分立(行政、立法、司法)を基本としているが、実際には大統領に行政権が集中している。

現行憲法は1991年7月に制定され、その後数回の改正を経ている。汚職は依然として深刻な問題であり、ガバナンスの透明性や法の支配の確立が課題となっている。近年の政治動向としては、2019年に独立以来初の平和的な大統領権限移譲が行われたが、依然として人権問題や民主化の遅れが指摘されている。

4.1. 政府構造

モーリタニアの国家権力は、大統領を頂点とする行政府、国民議会からなる立法府、そして司法府によって構成される。

大統領は国家元首であり、行政の最高責任者である。国民の直接選挙によって選出され、任期は5年で再選は1度まで可能である。大統領は首相および閣僚を任命・罷免し、軍の最高指揮権を持ち、条約の批准、法律の公布など広範な権限を有する。

首相は大統領によって任命され、政府の実務を統括し、閣僚を指導する。しかし、実権は大統領に集中しており、首相の役割は限定的である。

議会は、2017年の憲法改正国民投票により、それまでの二院制(国民議会と上院)から一院制の国民議会へと移行した。国民議会議員は、国民の直接選挙によって選出され、任期は5年である。議席数は176。主な役割は、法律の制定、予算の審議・承認、政府の活動の監督などである。

司法府は、最高裁判所を頂点とし、その他下級裁判所から構成される。憲法上は独立性が保障されているが、実際には行政府の影響を受けることがあると指摘されている。イスラム法(シャリーア)が法源の一つとして採用されている。

4.2. 軍事

モーリタニア軍(الجيش الوطني الموريتانيアル=ジャイシュ・アル=ワฏานี・アル=ムーリーターニーアラビア語、Armée Nationale Mauritanienneアルメ・ナシオナル・モーリタニエンヌフランス語)は、モーリタニア・イスラム共和国の国防を担当する軍事組織である。陸軍、海軍、空軍、憲兵隊、大統領警護隊から構成される。その他、内務省に従属する国家警備隊および国家警察が存在する。2018年現在、モーリタニアの軍事予算は国のGDPの3.9%を占めていた。

現在の国防大臣はハネナ・ウルド・シディであり、現在の国軍参謀総長はモフタール・ウルド・ボラ・シャーバーン将軍である。小規模ながら、過去には西サハラ戦争やモーリタニア・セネガル国境紛争など多くの紛争に参加し、現在はトランス・サハラにおける不朽の自由作戦(ジュニパー・シールド作戦)に関与している。

2024年の世界平和度指数によると、モーリタニアは世界163カ国中95位にランクされている。

5. 行政区分

{{Main|モーリタニアの行政区画}}

モーリタニアの地方行政は、フランスの地方行政制度をモデルとした州知事と県知事のシステムを内務省が主導している。この制度に基づき、モーリタニアは15の州(ウィラーヤ、régionsレジオンフランス語)に区分されている。これらの州はさらに44の県(ムガータア、مقاطعةムカータアアラビア語)に細分化される。

中央政府の行政権は強力に集中しているが、1992年以降の一連の国政選挙および地方選挙により、限定的な地方分権化が進められてきた。

州および首都地区とその州都は以下の通りである。首都ヌアクショットは、北ヌアクショット州、西ヌアクショット州、南ヌアクショット州の3つの州に分割されている。

| 州 | 州都 | 番号 |

|---|---|---|

| アドラル州 | アタール | 1 |

| アサバ州 | キファ | 2 |

| ブラクナ州 | アレグ | 3 |

| ダフレト・ヌアジブ州 | ヌアディブ | 4 |

| ゴルゴル州 | カエディ | 5 |

| ギディマカ州 | セリバビ | 6 |

| ホズ・エッシャルギ州 | ネマ | 7 |

| ホズ・エルガルビ州 | アユン・エル・アトラス | 8 |

| インシリ州 | アクジュージュト | 9 |

| 北ヌアクショット州 | ダル=ナイム | 10 |

| 西ヌアクショット州 | テヴラグ=ゼイナ | 10 |

| 南ヌアクショット州 | アラファト | 10 |

| タガント州 | ティジクジャ | 11 |

| ティリス・ゼムール州 | ズエラット | 12 |

| トラルザ州 | ロッソ | 13 |

5.1. 主要都市

モーリタニアの主要都市は、それぞれが国の経済、文化、行政において重要な役割を担っている。

- ヌアクショット:国の首都であり最大の都市。大西洋岸に位置し、人口は約144万人(2023年)。1958年に建設が始まり、独立後に急速に発展した。政治、経済、文化の中心地であり、港湾も有する。サハラ砂漠における最大の都市の一つでもある。

- ヌアディブ:大西洋岸の北部に位置する第二の都市。人口は約17万人(2023年)。良港を有し、内陸のズエラット鉄鉱山からの鉄鉱石の積出港として、また水産業の拠点として重要である。自由貿易地域にも指定されている。

- キファ:南部のアサバ州の州都。人口は約8万4千人(2023年)。サヘル地帯に位置し、農牧畜産物の集散地としての役割を担う。

- カエディ:セネガル川沿いに位置するゴルゴル州の州都。人口は約6万2千人(2023年)。農業が盛んな地域であり、地域の商業的中心地の一つ。

- ロッソ:セネガル川沿いに位置するトラルザ州の州都。人口は約6万1千人(2023年)。対岸のセネガルとの国境貿易の拠点であり、フェリーが運行されている。

- ズエラット:北部のティリス・ゼムール州に位置する鉱山都市。人口は約6万2千人(2023年)。国内最大の鉄鉱山の所在地であり、モーリタニア鉄道によってヌアディブ港と結ばれている。

これらの都市は、国内の人口移動や経済活動の核となっており、それぞれの地理的条件や歴史的背景に応じた特徴を持っている。

6. 国際関係

モーリタニアは、外交の基本方針として非同盟中立を掲げつつ、旧宗主国であるフランスをはじめとする西側先進諸国との関係を重視している。同時に、アラブ世界およびアフリカの一員として、アラブ連盟、アフリカ連合、アラブ・マグレブ連合(AMU)に加盟し、イスラム諸国やアフリカ諸国との協力関係を推進している。

人権や民主主義の観点からは、国際社会から厳しい目が向けられることも少なくない。特に国内に残存する奴隷制の問題や、クーデターによる政権交代の歴史は、西側諸国との関係において摩擦を生む要因となってきた。1999年10月には、アラブ連盟加盟国としては数少ないイスラエルとの外交関係を樹立したが、2009年のガザ侵攻に反発して断絶するなど、中東情勢にも影響を受けやすい。

西サハラ問題においては、かつて領有権を主張し軍事介入したが、1979年に撤退して以降は中立的な立場をとっている。しかし、この問題は依然として地域情勢の不安定要因であり、モーリタニアの外交政策にも影響を与えている。

6.1. 日本との関係

日本とモーリタニアは、1960年のモーリタニア独立と同時に国交を樹立した。経済面では、特に水産物の分野で深いつながりがあり、モーリタニアは日本にとって重要なタコやイカの供給国である。日本の輸入マダコの約3分の1はモーリタニア産であり、その輸出額は2014年度で約110.00 億 JPYにのぼる。このため、日本との貿易においてモーリタニアは大幅な黒字を計上している。日本はモーリタニアに対し、水産分野における技術協力やインフラ整備支援などの政府開発援助(ODA)を行ってきた。1978年には国際協力事業団(現JICA)から派遣された中村正明が7年間にわたり漁業指導を行い、タコ漁の発展に大きく貢献し、2010年にはモーリタニア大統領から国家功労賞を授与された。

文化交流としては、研究者や専門家の派遣・受け入れが行われている。サバクトビバッタの研究者である前野ウルド浩太郎は、モーリタニアでの研究活動や生活を著書で紹介している。

2011年の東日本大震災の際には、モーリタニア政府から日本へ4570.00 万 JPYの義援金が寄せられた。

2021年10月現在の在留日本人数は18名、同年6月現在の在日モーリタニア人数は22名である。

日本はヌアクショットに大使館を設置している一方、モーリタニアも東京都目黒区五本木に駐日モーリタニア大使館を設置している。

6.2. 周辺諸国との関係

モーリタニアは、北西アフリカの戦略的に重要な位置にあるため、周辺諸国との関係は複雑かつ多岐にわたる。

- モロッコ:歴史的に西サハラ問題を巡って緊張関係にあったが、モーリタニアが領有権を放棄して以降は、経済的・文化的なつながりを強めている。モロッコはモーリタニアにとって重要な貿易相手国の一つである。

- アルジェリア:アルジェリアは西サハラのポリサリオ戦線を支援しており、この点でモロッコとは対立関係にある。モーリタニアは両国との間でバランスの取れた外交を試みている。国境を接しており、サハラ地域の安全保障問題において協力関係にある。

- マリ:広大な国境を接しており、歴史的・文化的に深いつながりがある。しかし、マリ北部の不安定な情勢は、難民の流入や越境テロの脅威など、モーリタニアの安全保障に影響を与えている。両国はサヘル地域のテロ対策で連携している。

- セネガル:セネガル川を国境とし、経済的・人的交流が活発である。1989年には国境紛争(モーリタニア・セネガル国境紛争)が発生し、両国関係が一時悪化したが、その後は関係改善が進んでいる。漁業資源や水資源の共同管理も重要な課題である。

これらの国々とは、国境管理、テロ対策、経済協力、文化交流など、様々な分野で二国間および多国間の枠組みを通じて関係を維持・発展させている。地域紛争やサハラ砂漠の不安定な情勢は、これらの関係に常に影響を与える要因となっている。

6.3. その他の主要国との関係

モーリタニアは、旧宗主国であるフランスと歴史的に深く、現在も政治、経済、文化の各方面で緊密な関係を維持している。フランスは主要な援助国であり、安全保障面でも協力関係にある。

アメリカ合衆国とは、特に2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件以降、テロ対策や地域の安定化を目的とした協力関係を強化している。アメリカはモーリタニア軍への訓練支援や経済援助を行っているが、モーリタニアの人権状況や民主化の進展については懸念を表明することもある。

中華人民共和国は、近年モーリタニアにおける影響力を増大させている。インフラ整備(例:2000年に建設された新しい大統領府)や資源開発への投資を通じて経済的な結びつきを強めており、モーリタニアにとって重要な開発パートナーとなっている。

その他、スペインやドイツなどの欧州連合(EU)諸国とも経済協力や開発援助を通じて良好な関係を築いている。アラブ諸国とは、アラブ連盟の枠組みなどを通じて連携しており、特にサウジアラビアやアラブ首長国連邦など湾岸諸国からの経済支援も受けている。

これらの主要国との関係は、モーリタニアの経済発展、安全保障、そして人権状況や民主化の進程に多大な影響を与えている。

7. 経済

モーリタニアの経済は、天然資源に恵まれているものの、依然として低開発状態にあり、国民一人当たりのGDPは低い水準にある。国民の多くは伝統的に農業や牧畜業に依存してきたが、1970年代から1980年代にかけて繰り返された干ばつの影響で、多くの遊牧民や自給自足農民が都市部への移住を余儀なくされた。貧困問題は依然として深刻であり、富の分配の不均衡も大きな課題である。国家開発計画は、貧困削減、インフラ整備、産業多角化などを柱としているが、その達成には多くの困難が伴う。

2006年2月からチンゲッティ海上油田が生産を開始し、同年の経済成長率は11.7%を記録したが、その後石油生産は伸び悩み、2013年の原油生産量はわずか33.00 万 tにとどまり、国内需要70.00 万 tすら満たせていない状況である。

7.1. 主要産業

モーリタニア経済を支える主要な産業分野は以下の通りである。

- 鉱業:経済の最大の柱であり、特に鉄鉱石の生産が盛んである。北部のズエラットなどで採掘される鉄鉱石は、輸出総額の約4割を占める(2014年)。1951年に開発が始まり、1963年には輸送用のモーリタニア鉄道が開通して採掘が本格化した。鉱山および鉄道は1974年に国有化された。1976年には総輸出額の90%を鉄鉱が占めたが、ポリサリオ戦線との戦争から始まる混乱期に生産が一時激減した。その後生産は回復している。このほか、金(輸出の15.1%)、銅(輸出の10.1%)も重要な輸出品目である。これらの鉱物資源開発は外貨獲得に大きく貢献しているが、労働者の権利や環境への影響については課題も指摘されている。

- 水産業:鉱業と並ぶもう一つの重要な基幹産業である。モーリタニア沖の大西洋は世界有数の好漁場であり、タコ、イカ、各種魚介類が豊富に獲れる。魚介類輸出は輸出全体の約4分の1を占め、特にタコは日本にとって主要な輸入元の一つとなっている。水産業は多くの雇用を生み出しているが、外国漁船による乱獲や資源管理の問題も抱えている。

- 農業:国土の大部分が砂漠であるため、農業は南部のセネガル川流域や各地のオアシスなど限られた地域で行われているに過ぎない。主な作物は、ナツメヤシ、ソルガム、トウモロコシ、コメ、ミレットなどである。天候に左右されやすく、食糧自給率は低い。

- 牧畜業:古くからこの地域の伝統的な産業であり、ラクダ、ウシ、ヒツジ、ヤギなどが飼育されている。遊牧が中心だが、干ばつによる牧草地の減少や砂漠化の進行が深刻な影響を与えている。国内消費が主で、輸出はあまり盛んではない。

これらの主要産業は、国の経済基盤を形成しているが、天候不順、国際市況の変動、資源管理の問題など、多くの課題に直面している。

7.2. 天然資源

モーリタニアは、多様な天然資源に恵まれている。

- 鉄鉱石:最も重要な天然資源であり、北部のズエラット地域を中心に大規模な鉱床が存在する。埋蔵量は豊富で、品位も高いとされる。鉄鉱石の採掘と輸出は、国の経済を長年にわたり支えてきた。

- 金:近年、金の探査と開発が進んでおり、新たな鉱山が稼働している。金は鉄鉱石に次ぐ重要な輸出品目となっている。2015年の金生産量は9トンであった。

- 銅:金と同様に、銅の鉱床も存在し、開発が進められている。輸出鉱物の一つとして経済に貢献している。

- 石油・天然ガス:2001年に沖合のチンゲッティ油田で石油が発見され、2006年から生産が開始された。埋蔵量は当初期待されたほどではなかったが、タウデニ堆積盆地など内陸部にも石油・ガス資源の潜在的な可能性があるとされている。ただし、厳しい自然環境が探査・開発の課題となっている。

- リン鉱石、石膏、岩塩なども賦存する。

これらの天然資源の開発は、外貨獲得や経済成長に貢献する一方で、環境破壊や資源収入の公平な分配、地域社会への影響といった課題も抱えている。政府は2005年に「採掘産業透明性イニシアティブ(EITI)」に参加し、資源収入の透明性向上に取り組んでいる。

7.3. 交通

モーリタニアの交通インフラは、広大な国土と厳しい自然環境のため、依然として発展途上にある。

- 道路:国内の主要都市間を結ぶ舗装道路網が整備されつつあるが、地方では未舗装路が多く、雨季には通行が困難になることもある。右側通行。交通ルールを守らない運転手が多く、道路上を動物が歩き回るなど、運転条件は必ずしも良くない。ロバに台車を引かせる「シャレット」が多数公道を走行しており、遅いため渋滞の原因になることもある。乗り合いタクシーも一般的な交通手段だが、定員超過で運行されることが多い。

- 鉄道:最も重要な鉄道路線は、北部のズエラット鉄鉱山から大西洋岸のヌアディブ港までを結ぶモーリタニア鉄道である。全長約700 kmで、主に鉄鉱石の輸送に使用されるが、旅客輸送も行っている。この鉄道の貨物列車は、1編成の車両数が210両、長さが約3 kmにも及び、世界最長クラスの列車として知られている。

- 港湾:主要な港は、首都ヌアクショットのヌアクショット港と、北部のヌアディブ港である。ヌアクショット港は1986年に開港した深水港で、一般貨物やコンテナを取り扱う。ヌアディブ港は鉄鉱石の積出港として重要であるほか、水産物の拠点ともなっている。

- 空港:国際空港としては、ヌアクショット・オムタウンシー国際空港が主要な玄関口となっている。ヌアディブなど国内の主要都市にも空港があり、国内線が運航されている。

交通インフラの整備は、国内の連結性の向上、経済発展、そして国民生活の改善にとって不可欠であるが、資金不足や地理的制約が大きな課題となっている。

8. 社会

モーリタニア社会は、アラブ・ベルベル系のムーア文化とサハラ以南のアフリカ文化が混淆した、民族的多様性を特徴とする。しかし、歴史的な経緯から民族間の社会経済的格差や差別が依然として存在し、特にハラティンや少数民族の権利状況は、社会正義の観点から重要な課題となっている。

8.1. 人口

2023年現在、モーリタニアの総人口は約430万人と推定されている。人口増加率は比較的高く、若年層の割合が大きいピラミッド型の人口構成となっている。人口密度は国土の広大さに対して非常に低く、1平方キロメートルあたり約4人である。

人口の約3分の1が首都ヌアクショットに集中しており、都市化が急速に進行している。これは、1970年代以降の度重なる干ばつにより、伝統的な遊牧生活や農村部での生活が困難になった多くの人々が都市部へ移住したためである。都市部への人口集中は、住宅、水、衛生、雇用などの面で新たな社会問題を引き起こしている。

8.2. 民族

モーリタニアは多民族国家であり、主要な民族集団は以下の通りである。

- ベイダン({{lang|ar|بيضان|Bīḍān|「白いムーア人」とも呼ばれる}}):アラブ・ベルベル系の民族で、人口の約30%を占める。伝統的に社会の支配層を形成してきた。ハッサニア語を話す。

- ハラティン({{lang|ar|حراطين|Ḥarāṭīn|「黒いムーア人」とも呼ばれる}}):人口の約40%を占める最大の民族集団。歴史的に奴隷の子孫とされ、社会経済的に不利な立場に置かれることが多い。ベイダンと同様にハッサニア語を話すが、肌の色は濃い。現代的形態の奴隷制の被害者となるケースも報告されている。

- サハラ以南アフリカ系諸民族:人口の約30%を占める。主にセネガル川流域南部に居住する。主な民族としては、フラニ族(ハルプラール、Halpulaarハルプラールfuc)、ソニンケ族、ウォロフ族、バンバラ族などがいる。それぞれ独自の言語と文化を持つ。

これらの民族集団間には、歴史的な支配・被支配関係や社会経済的格差が存在し、民族間の緊張や差別が社会問題となっている。特にハラティンやアフリカ系諸民族に対する差別は、人権擁護の観点から国内外で批判の対象となっている。

8.3. 言語

モーリタニアの公用語はアラビア語である。国内で広く話されているアラビア語の口語はハッサニア語と呼ばれ、ベルベル諸語やサハラ以南の諸言語、そしてフランス語の影響を受けている。

フランス語は、植民地時代の名残から行政、教育、ビジネスの分野で広く使用されており、メディアでも重要な役割を果たしている。事実上の共通語(リンガ・フランカ)として機能している。

このほか、サハラ以南アフリカ系諸民族の間では、プラール語(フラニ語)、ソニンケ語、ウォロフ語などがそれぞれのコミュニティで話されている。これらの言語は、1991年の憲法で国民言語として認められている。

英語の使用も、特に若年層や教育を受けた層の間で徐々に増加している。

言語政策は、国内の文化的多様性の尊重と、国民統合のバランスを取る上で重要な課題となっている。

8.4. 宗教

モーリタニアの国教はイスラム教であり、国民のほぼ100%がイスラム教徒である。その大多数はスンニ派に属し、法学派としてはマーリク法学派が主流である。スーフィズム(イスラム神秘主義)も広く浸透しており、ティジャニーヤ教団やカーディリーヤ教団といったスーフィー教団は、国内だけでなく、モロッコ、アルジェリア、セネガルなど周辺諸国にも大きな影響力を持っている。

イスラム教は社会生活のあらゆる側面に深く関わっており、法律(シャリーア)も国の法体系の一部を成している。例えば、2018年4月27日、国民議会は「冒涜的発言」および「神聖冒涜的」と見なされる行為で有罪判決を受けた者に対する死刑を義務付ける法律を可決した。この新法は、犯罪者が速やかに悔い改めた場合に、特定の背教関連犯罪に対する死刑を懲役刑に置き換える第306条の可能性を排除した。この法律はまた、「公然わいせつおよびイスラム的価値観を害する」行為、および「アッラーの禁制を破る」またはその違反を助長する行為に対して、最高2年の懲役刑と最高60.00 万 MRUの罰金を規定している。

信教の自由は憲法で保障されているものの、イスラム教以外の宗教活動には厳しい制限がある。キリスト教徒のコミュニティも存在するが、そのほとんどは外国人居住者(主に西アフリカやヨーロッパ出身者)であり、2020年時点で約1万人と推定されている。1965年に設立されたヌアクショットのカトリック司教区が、国内の約4,500人のカトリック教徒を管轄している。無神論を公言することは死刑に処せられる可能性があり、世界で無神論を死刑で罰する13カ国の一つである。

8.5. 教育

モーリタニアの教育制度は、6歳から始まる6年間の初等教育、それに続く3年間の中等教育前期、3年間の中等教育後期、そして高等教育から構成される。初等教育は無償かつ義務教育とされている。

1999年以降、小学校1年生の授業は全て現代標準アラビア語で行われ、2年生からフランス語が導入され、全ての科学系科目はフランス語で教えられている。英語の利用も増加している。

高等教育機関としては、ヌアクショット大学(現ヌアクショット・アル・アスリーヤ大学)が中心的な役割を担っているほか、いくつかの専門学校が存在する。しかし、高度な専門教育を受けたモーリタニア人の多くは、海外の大学で学んでいる。

識字率は、2018年の推定で成人(15歳以上)が約53.5%(男性62.6%、女性44.4%)と依然として低い水準にあり、男女格差も大きい。教育の質の向上、教育機会の地域間格差の是正、女子教育の推進、そして高い中退率の改善などが大きな課題となっている。政府は教育分野への支出を増やしているが、2000年から2007年の政府支出の10.1%であった。

モーリタニアは2024年のWIPOによるグローバル・イノベーション・インデックスで139カ国中126位にランクされた。

8.6. 保健衛生

モーリタニアの保健衛生状況は依然として厳しい課題を抱えている。2011年時点での平均寿命は61.14歳であった。乳児死亡率は2011年推定で出生1,000人あたり60.42人と高い水準にある。

医療サービスへのアクセスは、特に地方において限られている。21世紀初頭には、人口10万人あたりの医師数は11人であった。公的医療支出はGDPの2%(2004年)、私的医療支出はGDPの0.9%(2004年)であった。一人当たりの医療費支出は2004年に43 USD(PPP)であった。主要な疾病としては、マラリア、呼吸器感染症、下痢症などが挙げられる。

公衆衛生上の問題としては、安全な水へのアクセス不足、不衛生な環境、栄養不良などが深刻である。特に女性や子供は脆弱な立場に置かれている。

「ルブル」または「ガヴァージュ(gavageガヴァージュフランス語)」として知られる、少女に強制的に食事を与えて太らせる伝統的慣習は、一部地域で依然として行われている。これは、太った女性を美しいとする伝統的な美意識に根ざしているが、肥満、糖尿病、心臓病などの健康問題を引き起こすため、人権および健康の観点から問題視されている。政府もこの慣習の撲滅に取り組んでいる。

9. 人権

モーリタニアの人権状況は、国際社会から多くの懸念が寄せられている。2008年のクーデター後、軍事政権は国際的な制裁と国内不安に直面した。アムネスティ・インターナショナルは、同政権が刑事・政治犯に対して組織的な拷問を行っていると非難した。アムネスティは、2008年のクーデター前後を問わず、モーリタニアの法制度が法的手続き、公正な裁判、人道的な投獄を完全に無視して機能していると非難した。同団体は、モーリタニア政府が独立後の歴史を通じて、すべての指導者の下で、制度化され継続的な拷問を行ってきたと述べている。アムネスティ・インターナショナルは2008年、モーリタニアでは拷問が一般的であり、治安部隊の文化に深く根付いており、「捜査と抑圧のシステムとして」利用されていると述べた。拷問の形態には、タバコの火傷、電気ショック、性的暴力が含まれるとアムネスティ・インターナショナルは述べている。2014年、米国国務省はモーリタニアの法執行機関による拷問を同国の「中心的な人権問題」の一つと特定した。国連の人権専門家であるフアン・E・メンデスは2016年、モーリタニアには拷問に対する法的保護が存在するものの適用されておらず、「拷問の申し立てに関する調査がほぼ皆無」であると指摘した。

米国国務省の「2010年人権報告書」によると、モーリタニアにおける人権侵害には以下のものが含まれる:

被拘禁者および囚人の虐待、治安部隊の不処罰、長期の公判前勾留、過酷な刑務所環境、恣意的な逮捕および拘禁、報道および集会の自由の制限、汚職、女性差別、女性器切除(FGM)、児童婚、南部に拠点を置く民族グループの政治的疎外、人種的および民族的差別、奴隷制および奴隷制関連の慣行、そして児童労働。

表現の自由は制限されており、政府に批判的なジャーナリストや人権活動家が弾圧されることがある。女性の権利に関しても、女性器切除(FGM)の慣習が一部で残存し、児童婚も問題となっている。また、LGBTに対する法的保護はなく、同性愛行為は死刑を含む厳しい刑罰の対象となる。

特に深刻なのは、少数民族やハラティン(歴史的に奴隷階層とされてきた人々)に対する差別であり、これは社会経済的格差や政治参加の機会の不平等につながっている。

国際連合開発計画(UNDP)などのイニシアティブは、持続可能な開発目標に沿ってこれらの人権侵害に対処することを目指している。ブルーエコノミーと再生可能エネルギーへの移行の改善を通じて、UNDPは、モーリタニアの雇用市場で過小評価されている若者や女性を中心に、雇用機会を創出するよう努めている。

9.1. 現代の奴隷制

モーリタニアでは、法律で禁止されているにもかかわらず、現代的形態の奴隷制が依然として根強く残存している。これは歴史的なカースト制度に起因し、血統に基づく奴隷制となっている。奴隷とされる人々は一般的に肌の色が濃いハラティンであり、その所有者はしばしば肌の色が薄いムーア人(ベイダン)である。ただし、奴隷制はサハラ以南のモーリタニア人人口の一部にも存在し、一部のサハラ以南のモーリタニア人は自分たちと同じ肌の色の奴隷を所有しており、一部の推定では、現在、奴隷制はその人口の一部、つまり国の南部でより広まっているとさえ述べている。

1905年、フランス植民地政庁はモーリタニアにおける奴隷制の終焉を宣言したが、ほとんど成功しなかった。モーリタニアは1961年に強制労働条約を批准し、1959年の憲法で暗黙のうちに奴隷制の廃止を謳っていたが、1981年の大統領令によって公式に廃止されたのは世界で最も遅く、奴隷所有を処罰する刑法が制定されたのはさらに遅れて2007年のことであった。しかし、これらの法的措置にもかかわらず、奴隷制は事実上存続し、その慣行は根絶されていない。

米国国務省の「2010年人権報告書」は、「政府の努力は反奴隷制法を施行するには不十分であった。事実上の奴隷制がモーリタニアに存在するにもかかわらず、反奴隷制法の下で成功裏に起訴された事件はない」と述べている。2012年のCNNのドキュメンタリーによると、モーリタニアの人口の10%から20%(34万人から68万人)が奴隷状態にあると推定されたが、この推定はいくつかの学者によって著しく過大評価されていると考えられている。2018年のグローバル・スレイヴァリー・インデックスは、国内に約9万人(人口の約2.1%)の奴隷が存在すると推定している。一方で、韓国の報道では最大約60万人の奴隷が実質的に存在するとも報じられている。

政府は奴隷制の存在を公式には否定、あるいは過小評価する傾向にあるが、国内外の人権団体は、依然として多くの人々が強制労働、奉仕、人身売買の犠牲になっていると報告している。奴隷制の被害者は、教育や経済的機会へのアクセスが著しく制限され、暴力や搾取の対象となることが多い。

モーリタニアにおける奴隷制終焉の障害としては、広大な砂漠地帯における法の執行の困難さ、解放された場合に奴隷が自立するための機会を制限する貧困、そして奴隷制がこの社会の自然な秩序の一部であるという一部の信念などが挙げられる。反奴隷制活動家はしばしば迫害、投獄、拷問の対象となっている。

この問題の解決には、法執行の強化、被害者の保護とリハビリテーション、加害者の処罰、そして社会全体の意識改革が不可欠である。

10. 文化

モーリタニアの文化は、アラブ・ベルベル系のムーア文化と、サハラ以南のアフリカ系諸民族の文化が融合した、多様性に富むものである。伝統的な遊牧生活様式が色濃く残りつつも、都市化の進展と共に現代的な要素も取り入れられている。

10.1. 伝統と生活様式

モーリタニアの伝統的な社会慣習は、イスラム教の教えと遊牧民の生活様式に深く根ざしている。男性は「ダッラー(دراعةdarrāʿaアラビア語)」と呼ばれるゆったりとしたローブを着用し、女性は「ムラファ(ملحفةmulāfaアラビア語)」と呼ばれる一枚布を身体に巻き付けて着用することが多い。

伝統的な住居形態としては、遊牧民のテント(خيمةkhaimaアラビア語)が代表的であるが、定住化の進展に伴い、日干しレンガやコンクリート造りの家屋も一般的になっている。

家族制度は拡大家族が基本であり、年長者を敬う文化が強い。客を厚くもてなすことも、この地域の伝統的な価値観の一つである。

10.2. 食文化

モーリタニアの食文化は、厳しい自然環境と遊牧生活に適応したものが中心である。主食はクスクスや米であり、これに羊肉、ヤギ肉、ラクダ肉、鶏肉などが添えられる。イスラム教国であるため、豚肉は食されない。野菜は手に入るが、ほぼ輸入品であるため品質は必ずしも良くない。味付けにはトマトピューレが多く使われる。沿岸部では魚も食されるが、タコやイカは伝統的に食用とされてこなかったため、日本などの協力で漁獲が盛んになっても、その多くは輸出に回される。

ナツメヤシは重要な栄養源であり、デザートやおやつとして食される。ラクダの乳も伝統的に飲まれてきた。

お茶(أتايatāyアラビア語)は、モーリタニアの社会生活において非常に重要な役割を果たす。緑茶に砂糖とミントを加えて煮出し、泡立てながら小さなグラスに注ぎ、3杯に分けて飲むのが伝統的なスタイルである。このお茶の時間は、コミュニケーションや社交の場として重視される。

植民地時代の名残で、都市部ではフランス風のパンを焼くパン屋があり、スパゲッティもよく食べられる。また、隣国セネガルの料理であるチェブジェンも広く食されている。

10.3. 音楽と芸術

モーリタニアの伝統音楽は、「ムーア音楽」とも呼ばれ、アラブ音楽とベルベル音楽、そして西アフリカ音楽の要素が融合した独得のものである。代表的な楽器には、弦楽器のティディニット(男性が演奏)やアルディン(女性が演奏するハープ)、太鼓のタバルなどがある。詩の朗唱も重要な音楽的伝統である。

口承文学も豊かで、特に「トヘイディン(الهيدينT'heydinnアラビア語)」と呼ばれるムーア人の叙事詩は、ユネスコ無形文化遺産にも登録されている。

手工芸品としては、銀細工、革製品、木彫り、絨毯などが知られている。特にトゥアレグ族やモーリタニアの銀細工師は、伝統的なベルベル様式の宝飾品や金属製品の伝統を発展させてきた。モーリタニアの宝飾品はより装飾的で、典型的なピラミッド型の要素を持つことがある。

映画では、『Fort Saganne』(1984年)、『フィフス・エレメント』(1997年)、『WATARIDORI』(2001年)、『禁じられた歌声』(2014年)、『グランド・ツアー』(2024年)などの撮影がモーリタニアで行われた。ディスカバリーチャンネルとナショナルジオグラフィックチャンネルで放映されたテレビ番組『アトラス・オブ・カースド・プレイス』(2020年)では、失われた都市アトランティスの可能性のある場所としてモーリタニアが言及された。彼らが検討した場所は、西サハラにあるリシャット構造として知られる一連のリングからなる地質構造である。

シンゲッティの図書館には、数千点の中世の写本が保存されている。

10.4. スポーツ

モーリタニアで最も人気のあるスポーツはサッカーである。サッカーモーリタニア代表は、アフリカネイションズカップに数回出場しており、2019年には本大会初出場を果たした。国内リーグとしては「スーパーD1」が存在する。2012年には世界ランキングでワースト4位だったにもかかわらず、2019年のアフリカネイションズカップへの出場権を獲得した。2023年、モーリタニアはAFCON 2023予選でスーダンを破り、話題となった。

サッカー以外では、陸上競技やバスケットボールも行われている。伝統的なスポーツとしては、ラクダレースなどがある。スポーツインフラの整備は途上であり、モロッコなどがスポーツ施設の建設支援を行っている。

10.5. 世界遺産

モーリタニアには、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が1件、自然遺産が1件存在する。

- バン・ダルガン国立公園(自然遺産、1989年登録):大西洋岸に位置する広大な国立公園。多様な生態系を有し、特に渡り鳥の重要な生息地として国際的に知られている。

- ウアダン、シンゲッティ、ティシット、ウアラタの古いクスール(文化遺産、1996年登録):サハラ砂漠の中に点在する古代の隊商都市の遺跡群。かつてサハラ交易の拠点として栄え、イスラム文化の中心地でもあった。

10.6. 祝祭日

モーリタニアの主要な祝祭日は以下の通りである。イスラム教に関連する祝祭日はヒジュラ暦に基づくため、グレゴリオ暦上の日付は毎年変動する。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記(アラビア語) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | رأس السنة | |

| 5月1日 | メーデー | عيد الشغل | |

| 5月25日 | アフリカの日 | يوم افريقيا | アフリカ連合設立記念日 |

| 11月28日 | 独立記念日 | عيد الإستقلال | 1960年のフランスからの独立を記念 |

| ムハッラム1日 | イスラム教元日 | رأس السنة الهجرية | 移動祝日 |

| ラビー・アル=アウワル12日 | 預言者生誕祭(マウリド) | المولد النبوي الشريف | 移動祝日 |

| シャウワール1日-2日 | イド・アル=フィトル(断食明け祭) | عيد الفطر المبارك | ラマダン明けの祝祭、移動祝日 |

| ズー・ル=ヒッジャ10日-11日 | イード・アル=アドハー(犠牲祭) | عيد الأضحى المبارك | ハッジ(メッカ巡礼)の終了を祝う祭、移動祝日 |

11. 治安

モーリタニアの治安状況は、地域によって大きく異なる。首都ヌアクショットや主要都市部では比較的安定しているものの、依然として一般犯罪(スリ、置き引き、強盗など)には注意が必要である。外務省の危険情報では、大部分がレベル2(不要不急の渡航は止めてください)またはレベル3(渡航は止めてください(渡航中止勧告))に指定されており、マリやアルジェリアとの国境地帯はレベル4(退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告))となっている(2024年8月現在)。

特にサハラ砂漠地帯や国境付近では、テロ組織や武装勢力の活動が報告されており、誘拐のリスクも存在する。旅行者や外国人居住者は、夜間の単独行動を避け、貴重品の管理を徹底するなど、十分な安全対策を講じることが推奨される。政府も治安維持対策に力を入れているが、広大な国土と国境管理の難しさから、依然として課題は多い。