1. 概要

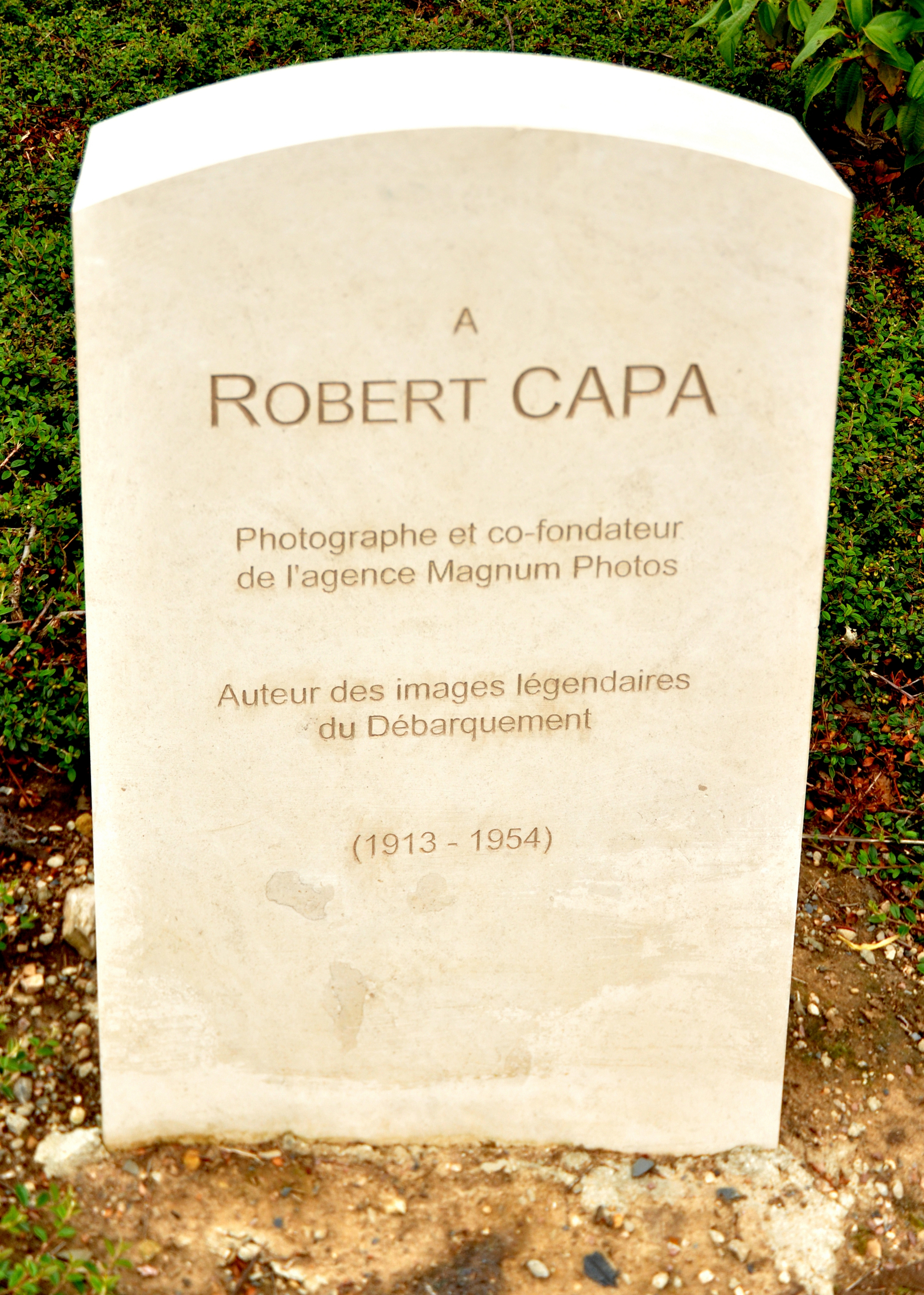

ロバート・キャパ(Robert Capa英語)は、1913年10月22日にハンガリーのブダペストで、フリードマン・エンドレ・エルネー(Friedmann Endre Ernőハンガリー語)として生まれたハンガリー系アメリカ人の写真家、報道写真家であり、史上最高の戦争写真家の一人とされる。彼は若くしてハンガリーにおける政治的抑圧から逃れ、ベルリンで学んだ後、ナチ党の台頭によりパリへと移住した。

キャパはスペイン内戦、日中戦争、第二次世界大戦におけるヨーロッパ戦線、第一次中東戦争、第一次インドシナ戦争という5つの主要な戦争を取材した。特にノルマンディー上陸作戦のオマハ・ビーチに上陸した唯一の民間人写真家として知られる。彼は常に危険を顧みず戦場の最前線で写真を撮り続けたことで知られ、「もしあなたの写真が十分に良くないなら、それはあなたが十分に近づいていないからだ」という言葉を残している。

1947年には、第二次世界大戦中の写真活動が評価され、当時のアメリカ陸軍大将ドワイト・D・アイゼンハワーからメダル・オブ・フリーダムを授与された。同年、アンリ・カルティエ=ブレッソンらと共に世界的なフリーランス写真家集団「マグナム・フォト」をパリで共同設立した。しかし、1954年5月25日、ベトナムでの第一次インドシナ戦争取材中に地雷を踏み、40歳で命を落とした。彼の写真は後世の写真ジャーナリズムに多大な影響を与え、その功績を称え「ロバート・キャパ賞」が設立されるなど、その遺産は今もなお高く評価されている。

2. 生い立ちと背景

ロバート・キャパは、1913年10月22日にオーストリア=ハンガリー帝国のブダペストで、ユダヤ系の家庭にフリードマン・エンドレ・エルネーとして生まれた。父はデジェー・フリードマン、母はユリア・ベルコヴィッチで、夫妻は洋服店を営んでおり、母は成功したファッションショップのオーナーであり、父はその従業員であった。キャパには兄のラースロー・フリードマンと、後に写真家となる弟のコーネル・キャパがいた。

18歳の時、彼は左翼学生運動に参加し、当時のハンガリー王国の摂政であったホルティ・ミクローシュの政権に対するデモにも加わった。1931年、ハンガリー秘密警察に共産主義シンパの容疑で逮捕され、暴行を受け投獄された。しかし、家族と面識のあった警察官の妻の助けにより、即座にハンガリーを離れることを条件に釈放された。

その後、彼はドイツのベルリンへと移り、ベルリン大学ジャーナリズム科に入学。学費を稼ぐために写真通信社「デフォト」で暗室助手として働き始めた。この時期に、彼の最初の発表作品となる1932年のコペンハーゲンでのレフ・トロツキーの演説写真(「ロシア革命の意味」について)を撮影している。1933年にはナチ党が政権を掌握し、反ユダヤ主義が高まったため、ユダヤ人であるキャパはドイツを離れることを決意。一時ウィーンに身を寄せた後、ブダペストに帰省し旅行社のカメラマンとして働いた。翌年にはフーク・ブロック通信社の臨時雇いとなった。

3. 写真家としてのキャリア

ロバート・キャパのキャリアは、20世紀の主要な紛争地帯を網羅し、その写真が世界の歴史的出来事の記録に大きく貢献した。

3.1. 初期キャリアとパリ時代

1933年9月、フリードマンはフランスのパリを拠点とするが、彼の写真はほとんど売れず、わずかに売れた場合でも非常に安値で、まともに生活できるほどの収入は得られなかった。この困窮した時期には、同じパリに在住していた川添浩史のアパルトマンに居候することもあったという。

1934年、ドイツから亡命してきたユダヤ人写真家ゲルダ・ポホリルレス、後にゲルダ・タローとして知られる彼女と仕事を通して出会った。二人はやがて恋仲となり、共に生活を始めた。この時期、彼らは「ロバート・キャパ」という架空の著名なアメリカ人写真家を作り上げ、フリードマンがその人物になりすまして写真を売り込むという方法を取った。この「キャパ」という名前は、ハンガリー語で「鮫」を意味する「Cápa」に由来するとされる。当初は二人の共同作業を「ロバート・キャパ」名義で発表していたが、ゲルダが独自に「ゲルダ・タロー」という名義で活動を始め、二人はそれぞれ独立して作品を発表するようになった。キャパは後にマグナム・フォトを共同設立するアンリ・カルティエ=ブレッソンとも暗室を共有していた。

彼らの作品は、1936年9月23日発行のフランスの写真週刊誌『ヴュ』に掲載され、「死の瞬間の人民戦線兵士」というタイトルが付けられた。これが翌年、大きな影響力を持つアメリカのグラフ誌『LIFE』1937年7月12日号に転載され、撮影者名に「ロバート・キャパ」と記されたことで、この名が一躍世に知られることとなる。これが後に「崩れ落ちる兵士」として有名になる写真である。

3.2. スペイン内戦の取材

1936年から1939年にかけて、キャパはタローやデヴィッド・シーモアと共にスペイン内戦を取材した。この戦争中に彼が撮影した「崩れ落ちる兵士」(1936年)は、人民戦線兵士の死の瞬間を捉えたとされ、フランスの雑誌や『ライフ』、『ピクチャー・ポスト』に掲載され、キャパに世界的な名声をもたらした。しかし、この写真の信憑性は長年にわたって議論の的となっている。初期の説では、1936年7月のスペイン内戦勃発時期に、コルドバ戦線で頭部を撃ち抜かれ倒れる瞬間の人民戦線兵士を撮ったものとされていたが、近年の研究では、この写真は演習中に撮影されたものであり、被写体の兵士は死亡しておらず、さらに撮影者もキャパではなくゲルダ・タローである可能性が指摘されている。また、撮影場所も当初キャパが主張したムリアーノではなく、戦線から50 km以上離れたエスペーホ地域であったことが確認されている。

2007年12月、1939年以来行方不明とされていたスペイン内戦に関する4,500枚の35mmネガフィルムを収めた3つの箱、通称「メキシカン・スーツケース」がメキシコで発見された。これにはキャパ、タロー、シーモアの作品が含まれており、2011年にはこれらの写真を巡るドキュメンタリー映画『メキシカン・スーツケース』が制作された。この発見されたフィルムの中には、「崩れ落ちる兵士」と同じ時期、同じ場所で撮影された他の7枚の写真が含まれており、これらは明らかに演出されたものであったため、写真の演出疑惑をさらに強める結果となった。

キャパはジャーナリストで作家のアーネスト・ヘミングウェイと共にこの戦争を取材し、ヘミングウェイは後にその経験を小説『誰がために鐘は鳴る』(1940年)で描いた。『ライフ』誌はヘミングウェイとスペインでの彼の時間に関する記事を、キャパの多数の写真と共に掲載した。この頃、キャパは「戦争に巻き込まれた個人を助け、彼らの士気を一時的に高め、もしかしたら少しばかりはしゃぎ、笑わせることしかできなかった。そして、彼らの写真を撮ることで、誰かが彼らを気にしていることを知らせることができた」と語っている。

タローは1937年7月26日、ブルネテの戦いを取材中に、乗っていた車両が制御不能な戦車と衝突する事故に巻き込まれ死亡した。婚約していたとされるキャパは彼女の死に深く衝撃を受け、その後は結婚することはなかった。

3.3. 日中戦争の取材

1938年、キャパは中華民国の武漢にある漢口へと渡り、日中戦争における日本軍の侵攻に対する抵抗を記録した。彼は自身の写真を『ライフ』誌に送り、同誌は1938年5月23日号にその一部を掲載した。また、中国国民政府側のプロパガンダ映画「4億の民衆」の撮影にも参加し、この際に初めてカラーフィルムで撮影を行っている。

3.4. 第二次世界大戦中の従軍

第二次世界大戦が勃発した際、キャパはパリから仕事を求め、またナチスの迫害を避けるためにニューヨーク市に移住していた。戦争中、キャパは写真撮影の任務でヨーロッパ各地の戦線に派遣された。彼は当初『コリアーズ』の特派員として活動したが、同社を解雇された後、『ライフ』誌と契約した。彼は連合国側で活動した唯一の「敵国人(enemy alien英語)」写真家であった。1943年10月7日、ロバート・キャパは『ライフ』誌の記者ウィル・ラング・ジュニアと共にイタリアのナポリにおり、そこで1943年ナポリ郵便局爆破事件を撮影した。

3.4.1. ノルマンディー上陸作戦、オマハ・ビーチ、1944年

1944年のノルマンディー上陸作戦時、キャパは「ザ・マグニフィセント・イレブン」として知られる一連の写真を撮影した。彼はオマハ・ビーチに上陸するアメリカ陸軍第1歩兵師団第16歩兵連隊に同行した。オマハ・ビーチへの攻撃では、大西洋の壁のバンカー内にいるドイツ軍からの激しい抵抗に直面した。写真史家A・D・コールマンは、キャパが第16歩兵連隊長ジョージ・A・テイラー大佐と同じ上陸用舟艇でビーチに到着し、最初の波から1時間半遅れてコルヴィル=シュル=メール付近に上陸したと示唆している。

キャパは後に、自身が106枚の写真を撮影したが、そのうち11枚を除いてすべて破壊されたと述べた。この出来事は、ノルマンディーでキャパのカメラが水浸しになったことが原因であった可能性もあるが、より頻繁に語られるのは、ロンドンの写真現像所で若い助手が現像中に誤ってフィルムを加熱しすぎてしまったために感光乳剤が溶け、大部分の写真を破壊したというものである。しかし、この物語はコールマンらによって異議を唱えられている。2016年、1944年に『ライフ』誌ロンドン支局の写真編集者であったジョン・G・モリスは、D-Dayでキャパが撮影したのは合計で11枚の写真であった可能性が高いと同意した。

この11枚のプリントは、1944年6月19日号の『ライフ』誌に掲載された。キャパは『ライフ』誌に写真に関するメモや口頭での説明を提供しなかったため、キャプションは同誌のスタッフによって作成された。これらのキャプションは、その後キャパ自身による写真の説明と同様に、誤りであることが示されている。例えば、『ライフ』誌が強襲上陸中に「チェコの針鼠」障害物の陰に身を隠す歩兵と描写した兵士たちは、実際には障害物を爆破し上陸用舟艇の道を切り開く任務を負ったアメリカ海軍とアメリカ陸軍の合同解体部隊であるギャップ突撃チーム10の隊員であった。

3.4.2. シャルトルの刈り上げられた女性

1944年のフランスへの連合国軍侵攻中、キャパは写真を撮影した。1944年8月16日に撮影された彼の写真「シャルトルの刈り上げられた女性」は、ナチスへの協力に対する罰として頭を刈られた女性の姿を写している。

3.4.3. 最後に死んだ男の写真

1945年4月18日、キャパはドイツのライプツィヒで橋を確保するための戦闘の様子を捉えた。これらの写真には、レイモンド・J・ボウマンが狙撃兵の銃撃により死亡した瞬間を捉えたものが含まれていた。この写真は「最後に死んだ男の写真」というキャプションと共に『ライフ』誌に掲載された。

3.5. 第二次世界大戦後の活動

戦後の1946年にアメリカ市民権を獲得したキャパは、イングリッド・バーグマンやパブロ・ピカソなど著名人を撮影した。特にバーグマンとは恋仲になったものの、結婚には至らず破局している。

1947年、キャパは友人であるアメリカの作家ジョン・スタインベックと共にソビエト連邦へと旅立った。二人は1943年の連合軍によるイタリア侵攻前にアルジェのホテルで同室となり出会った。終戦後ニューヨークで再会した際、スタインベックがソ連訪問を検討していることをキャパに話した。キャパは、戦禍に打ちひしがれた国家を写真で記録するため、共に旅をして本を共同制作することを提案した。この旅はスタインベックの著書『ロシアの日記』として結実し、書籍と新聞連載の両方で出版された。写真はモスクワ、キーウ、トビリシ、バトゥミ、そしてスターリングラードの廃墟で撮影された。二人はキャパの死まで親友であり続け、スタインベックはキャパの死の報に深く衝撃を受けた。

1948年には、イスラエルの建国とその後の周辺国による攻撃を取材した。彼はアーウィン・ショーの著書『イスラエル報告』に多数の写真を提供した。

1953年には、脚本家トルーマン・カポーティと監督ジョン・ヒューストンと共にイタリアへ渡り、映画『悪魔の美学』の撮影風景を撮影する任務に就いた。オフの時間には、彼らと主演のハンフリー・ボガートはポーカーを楽しんだという。

3.6. インドシナ戦争

1950年代初頭、キャパはマグナム・フォトの関連展示会のために日本を訪れた。その滞在中、『ライフ』誌から東南アジアへの取材依頼があった。フランスが8年間戦い続けていた第一次インドシナ戦争の取材である。数年前には戦争写真から引退したと語っていたにもかかわらず、キャパはこの仕事を引き受けた。彼はフランス軍の連隊に同行し、2人の『タイム』誌・『ライフ』誌のジャーナリスト、ジョン・メクリンとジム・ルーカスと共にタイビン省へと向かった。

1954年5月25日、連隊が交戦地帯を通過中、キャパはジープを降りて前進する部隊を撮影するために道路を上がっていくことを決めた。その午後2時55分頃、ドアイタンから約1 km離れた小川の堤防に上がった際に地雷を踏み、爆発に巻き込まれて死亡した。彼は当時40歳であった。キャパは死の瞬間、カメラを握りしめていたという。彼の遺体は、ニューヨーク州ウェストチェスター郡アマウォークにあるアマウォーク・ヒル墓地(フレンズ墓地とも呼ばれる)に、母親のユリアと弟のコーネル・キャパと共に埋葬されている。

4. マグナム・フォトの設立

1947年、キャパはアンリ・カルティエ=ブレッソン、ウィリアム・ヴァンディバート、デヴィッド・シーモア、ジョージ・ロジャーと共に、パリで写真家たちの協同組合組織「マグナム・フォト」を設立した。この組織は、世界中のフリーランス写真家の仕事の管理と促進を目的とした初の協同組合組織であり、その報道写真家たちの卓越した仕事ぶりで名声を確立した。1952年にはキャパが社長に就任している。

5. 私生活

キャパはブダペストの中流ユダヤ人家庭に生まれた。両親は仕立屋で、キャパの母親は成功したファッションショップのオーナーであり、父親はその店で働いていた。キャパには弟のコーネル・キャパと兄のラースロー・フリードマンがいた。ラースローについては、1933年にアンジェラ・マリア・フリードマン=チョルダスと結婚し、その翌年に亡くなり、コズマ街ユダヤ人墓地に父親と共に埋葬されたこと以外はあまり知られていない。コーネルは1936年に兄キャパに合流するためパリに移り住み、医学の分野に進む代わりに写真に興味を持った。

18歳でウィーンに移り、後にプラハへ、そして最終的にベルリンに定住した。これらはいずれも当時、芸術と文化の中心的都市であった。彼はドイツ政治高等専門学校でジャーナリズムを学び始めたが、ナチ党がユダヤ人に対する制限を設け、大学から締め出したため、キャパはパリへ移住し、1934年に「ロバート・キャパ」という名前を使い始めた。(ハンガリー語で「Cápa」は「鮫」を意味する)。この時、彼はすでに趣味で写真を撮っていた。

1934年、まだアンドレ・フリードマンと名乗っていた頃、彼はドイツ系ユダヤ人難民のゲルダ・ポホリルレスと出会った。二人はパリで生活し、アンドレはゲルダに写真を教えた。彼らは協力して「ロバート・キャパ」という有名アメリカ人写真家の名前とイメージを作り出し、戦争初期には両写真家が「ロバート・キャパ」の偽名で作品を発表していた。ゲルダは後にゲルダ・タローと名乗るようになり、彼女自身の力で成功を収めた。1936年にはキャパと共にスペインへ渡り、スペイン内戦を記録する予定だった。1937年7月、キャパが一時的にパリへ旅立つ間、ゲルダはマドリードに残った。彼女はブルネテ近郊で戦闘中に死亡した。伝えられるところによると彼女と婚約していたキャパは深く衝撃を受け、その後は結婚することはなかった。

1943年2月、キャパは当時俳優ジョン・ジャスティンと結婚していたエレイン・ジャスティンと出会った。二人は恋に落ち、その関係は終戦まで続いた。キャパはほとんどの時間を最前線で過ごした。キャパは赤毛のエレインを「ピンキー(Pinky)」と呼び、彼の戦争回顧録『ちょっとピンぼけ』で彼女について記している。1945年、エレイン・ジャスティンはキャパと別れ、後にチャック・ロメインと結婚した。

数ヶ月後、キャパはアメリカ兵を慰問するためにヨーロッパを巡っていた女優イングリッド・バーグマンの恋人となった。1945年12月、キャパは彼女を追ってハリウッドへ行った。バーグマンはキャパとの結婚も考えていたが、キャパは彼女のプロポーズを拒否した。二人の関係はキャパが1946年の夏にトルコへ旅行したことで終わりを迎えた。

6. 政治的スタンスと活動

少年時代から、キャパはブダペストを中心とした社会主義的でアバンギャルドな芸術家、写真家、知識人のグループであるムンカキョール(Munkakör、雇用サークル)に傾倒していた。彼はホルティ・ミクローシュ政権に対するデモにも参加している。1931年、最初の写真が発表される直前に、キャパはハンガリー秘密警察によって、その過激な政治活動を理由に逮捕され、暴行を受け投獄された。しかし、たまたま彼の家族を知る警察官の妻の助けにより、すぐにハンガリーを去ることを条件に釈放された。

『ボストン・レビュー』誌はキャパを「左翼であり、民主主義者--彼は情熱的に共和派を支持し、情熱的な反ファシズム主義者であった」と評している。スペイン内戦中、キャパはマルクス主義統一労働者党(POUM)と共に旅をし、写真を撮影しており、その結果として彼の最も有名な写真が生まれた。

英国の雑誌『ピクチャー・ポスト』は、1930年代にスペインから送られてきた彼の写真を、キャパの横顔の肖像と共に掲載し、シンプルな説明文を添えた。「彼は情熱的な民主主義者であり、写真を撮るために生きている」。

1953年、当時のマッカーシズムの影響により、彼のアメリカ合衆国への入国が一時的に拒否され、FBIの監視下に置かれた。

7. 死

ロバート・キャパは、1954年5月25日、ベトナムでの第一次インドシナ戦争の取材中に、フランス軍の進軍を撮影するため道路脇の堤防に上がった際に地雷に触れ、爆発に巻き込まれて死亡した。彼は死亡するその瞬間までカメラを握りしめていたと伝えられている。

8. 遺産と評価

ロバート・キャパの写真は、後世の写真家たちに多大な影響を与え、戦争報道における写真ジャーナリズムのあり方を再定義した。彼は従来の距離を置いた視点とは異なり、塹壕の中から作品を生み出した。彼は「もしあなたの写真が十分に良くないなら、それはあなたが十分に近づいていないからだ」という名言を残したことで有名である。

1947年には、第二次世界大戦中の写真記録の功績を称え、アメリカ陸軍大将ドワイト・D・アイゼンハワーからメダル・オブ・フリーダム勲章を授与された。

彼の弟で、自身も写真家であるコーネル・キャパは、兄ロバートの遺産を保存し広める活動に尽力するとともに、自身のアイデンティティとスタイルも確立した。彼は1966年に「国際関心写真基金(International Fund for Concerned Photography)」を設立し、そのコレクションの恒久的な拠点として、1974年にニューヨーク市に「国際写真センター(ICP)」を設立した。これは写真の保存に関する最も重要かつ広範な取り組みの一つとなった。事実、キャパとその弟は、写真の重要性とその保存を強く信じており、後に映画が同様に認識され扱われることになったのと同様である。

海外プレスクラブは、キャパを称えて「ロバート・キャパ・ゴールドメダル」を創設した。これは「大胆な勇気と進取の精神が成し遂げる最高の外信写真」を撮影した写真家に授与されるもので、日本人では1970年に沢田教一がカンボジア内戦中に銃撃で殉職した後、受賞している。

キャパは「ジェネレーションX」という言葉を生み出した人物としても知られている。彼はこの言葉を、第二次世界大戦直後に成人期を迎えた若者たちをテーマにした写真エッセイのタイトルとして使用した。これは1953年に英国の『ピクチャー・ポスト』と米国の『ホリデー』に掲載された。キャパは、「我々は、この未知の世代を『ジェネレーションX』と名付けた。そして、最初の熱狂の中でさえ、我々の才能と懐具合では対処しきれないほど大きなものを持っていることに気づいた」と述べている。

国際写真センターは、「これが戦争だ:ロバート・キャパの仕事(This Is War: Robert Capa at Work英語)」と題された巡回展を企画した。この展覧会では、1930年代と1940年代におけるキャパの報道写真家としての革新性が展示された。これには、ヴィンテージプリント、コンタクトシート、キャプションシート、手書きの観察記録、個人的な手紙、そしてスペイン内戦、日中戦争、第二次世界大戦からのオリジナル雑誌レイアウトが含まれた。この展覧会は、2009年秋にバービカン・アート・ギャラリー、ミラノ国際写真センター、カタルーニャ美術館で展示された後、2009年10月10日から2010年1月10日までネーデルラント写真美術館に巡回した。

1976年には、キャパは死後、国際写真殿堂博物館に殿堂入りした。2013年には、ハンガリー政府がキャパを称える郵便切手を発行した。同年、同じく彼を称える5000 ハンガリー・フォリントの金貨も発行され、キャパの肖像が刻印されている。また、ライプツィヒにはキャパの名前を冠した通りも存在する。

8.1. 写真ジャーナリズムへの影響

彼の写真技法や戦争報道のスタイルは、後世の写真家たちに多大な影響を与えた。従来の距離を置いた報道とは異なり、最前線に身を置いて生々しい現実を切り取った彼の姿勢は、多くの報道写真家にとっての規範となった。特に、「もしあなたの写真が十分に良くないなら、それはあなたが十分に近づいていないからだ」という言葉は、被写体への深い共感と現場主義の重要性を象徴している。

8.2. 受賞と顕彰

キャパを記念して、海外プレスクラブによって「ロバート・キャパ・ゴールドメダル賞」(Robert Capa Gold Medal Award英語)が制定されている。これは、「並外れた勇気と企図精神によって最高の海外報道写真を撮影した写真家」に贈られる。1970年には、カンボジア内戦取材中に銃撃で亡くなった日本人写真家沢田教一がこの賞を追贈された。

2000年から2001年にかけて「20世紀と人間 ロバート・キャパ賞展」が日本各地で開催された。

9. 著作と出版物

| 刊行年 | 原題 | 訳題(日本語版) | 特徴・備考 |

|---|---|---|---|

| 1938 | Death in the Making | 生み出される死 | ゲルダ・タローとの共著。スペイン内戦に関する写真集。 |

| 1941 | The Battle of Waterloo Road | キャパの写真とダイアナ・フォーブス=ロバートソンによるテキスト。 | |

| 1944 | Invasion! | キャパの写真とチャールズ・ワーテンベイカーによるテキスト。 | |

| 1947 | Slightly Out of Focus | ちょっとピンぼけ | キャパ自身のテキストと写真による回顧録。コーネル・キャパとリチャード・ウェーランによる序文。 |

| 1948 | A Russian Journal | ロシアの日記 | ジョン・スタインベックによるテキスト、キャパの写真。 |

| 1950 | Report on Israel | イスラエル報告 | アーウィン・ショーとキャパによる共著。 |

| 1964 | Images of War | 戦争 そのイメージ | キャパのテキストと写真。ジョン・スタインベックによる序文。 |

| 1996 | Robert Capa: Photographs | ロバート・キャパ写真集 フォトグラフス | Apertureより刊行。 |

| 1999 | Heart of Spain: Robert Capa's Photographs of the Spanish Civil War | ロバート・キャパ スペイン内戦 | スペイン内戦中の写真集。 |

| 2001 | Robert Capa: The Definitive Collection | ロバート・キャパ 決定版 | リチャード・ウェーラン編集。 |

| 2002 | ロバート・キャパ : ちょっとピンぼけ文豪にもなったキャパ | マグナム・フォト東京支社監修の写文集。未公開作品含む。 | |

| 2004 | Capa In Color | 初のカラー写真集。 | |

| 2004 | CAPAS EYE-ロバート・キャパの眼が見た世界とニッポン | 『CAPA』編集部編。 | |

| 2009 | Robert Capa at Work: This is War! | Questa è la Guerra!: Robert Capa al Lavoro | 国際写真センターでの展覧会に併せて刊行。初期キャリアの重要な戦争報道を詳細に検証。 |

| 刊行年 | 原題/訳題 | 著者 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1985 | Robert Capa: a Biography キャパ その青春/その戦い/その死 | リチャード・ウェーラン | キャパの代表的な伝記。 |

| 2002 | Blood and Champagne: The Life and Times of Robert Capa 血とシャンパン ロバート・キャパ-その生涯と時代 | アレックス・カーショウ | |

| 2011 | ロバート・キャパ | ポケットフォトシリーズの一環。 | |

| 2011 | La foto de Capa | 「崩れ落ちる兵士」の写真の正確な場所の発見に関するフィクション。 | |

| 2012 | ロバート・キャパ | ベルナール・ルブラン、ミシェル・ルフェーブル | グラフィックノベル。 |

| 2013 | Nizza oder die Liebe zur Kunst | アクセル・ディールマンによるドイツ語のテキスト。 | |

| 2013 | キャパの十字架 | 沢木耕太郎 | 「崩れ落ちる兵士」の真実を考察。 |

| 2014 | ロバート・キャパの謎 「崩れ落ちる兵士」の真実を追う | 吉岡栄二郎 | |

| 2015 | キャパへの追走 | 沢木耕太郎 | 「キャパの十字架」の続編。 |

| 2019 | キャパとゲルダ ふたりの戦場カメラマン | マーク・アロンソン、マリナ・ブドーズ |

10. 作品の所蔵

キャパの作品は、以下の主要な美術館や博物館に所蔵されている。

- シカゴ美術館(アメリカ、イリノイ州、シカゴ)

- メトロポリタン美術館(アメリカ、ニューヨーク)

- ニューヨーク近代美術館(アメリカ、ニューヨーク)

- ロバート・キャパ現代写真センター(ハンガリー、ブダペスト)

- マグナム・フォト

- 国際写真センター(アメリカ、ニューヨーク)

- ウースター美術館(アメリカ、マサチューセッツ州、ウースター)

- J・ポール・ゲティ美術館(アメリカ、カリフォルニア州、ロサンゼルス)

- 国際写真殿堂博物館

11. ポップカルチャーにおける描写

ロバート・キャパの生涯と業績は、様々なポップカルチャー作品の中で描かれ、言及されている。

- 2013年、日本の宝塚歌劇団宙組は、キャパの生涯に基づいたバウ・ミュージカル『ロバート・キャパ 魂の記録』を上演した。凰稀かなめが主演を務め、2012年に宝塚バウホールと日本青年館で、2014年に中日劇場で再演された。

- パトリック・モディアノの小説『暗い記憶』では、メキシコに隠棲する写真家フランシス・ヤンセンの師としてキャパが描かれている。

- アルフレッド・ヒッチコック監督の映画『裏窓』の主人公L・B・「ジェフ」・ジェフェリーズ(ジェームズ・ステュアート)は、一部がキャパをモデルにしている。

- 詩人オーウェン・シアーズは、キャパについての詩「ハッピーアクシデンツ(Happy Accidents英語)」を著しており、詩集『スキリッド・ヒル』に収められている。

- イギリスのインディーロックバンドアルト・ジェイの2012年のアルバム『アン・オーサム・ウェーブ』に収録されている最後のトラック「タロー(Taro英語)」では、キャパとゲルダ・タローの愛と、彼の死の状況が描かれている。

- オーストリアのロック歌手ファルコは、1986年のアルバム『ファルコ III』にキャパに捧げる歌「カミカゼ・カパ(Kamikaze Cappaドイツ語)」を収録している。

- 映画『プライベート・ライアン』(1998年)のオマハ・ビーチのシーンの一部が、キャパの写真を参考に意図的にぼかされている。

12. 日本との関わり

ロバート・キャパは、特に第二次世界大戦以前から日本の文化人やメディア関係者との交流があった。

1935年には、南フランスのカンヌで、日本の文化人である川添浩史や井上清一らと知り合った。キャパは一時彼らのアパートに居候するほど親しく交流し、彼らから金を借りてライカのカメラを購入したという。また、川添や井上の友人である原智恵子、丸山熊雄、きだみのる、坂倉準三、そして毎日新聞パリ支局長の城戸又一夫妻など、パリ在住の日本人らと幅広く交流した。城戸夫妻からは月に20 USDのアルバイトを得ていたという。キャパの恋人であったゲルダ・タローが使用したペンネーム「ゲルダ・タロー」は、当時パリに在住していた芸術家岡本太郎にちなんだものとされている。

1954年4月、キャパは日本の写真雑誌『カメラ毎日』の創刊記念企画の一環として、毎日新聞社の招待で来日した。この訪問中、彼は東京のほか、熱海、焼津を経て、京都、奈良、大阪などを訪れた。滞在中には皇居で昭和天皇を撮影したほか、メーデーの様子、大阪城や四天王寺、清水寺への参道、東大寺の大仏、天理教教会本部など、日本の市井の風景や文化的な場面を数多く写真に収めている。

日本においては、彼が著した回顧録『ちょっとピンぼけ』や写真集『戦争 そのイメージ』が翻訳出版されている他、彼の生涯や作品に関する多数の日本語文献が刊行されている。