1. 生涯と教育

M. S. スワミナサンは、幼少期から学業に至るまで、その個人的な経歴を通じて、飢饉や食糧不足が社会に与える影響を目の当たりにし、科学の力を通じて人々の生活を改善することに生涯を捧げることを決意しました。

1.1. 幼少期と初期教育

スワミナサンは、1925年8月7日にイギリス領インド帝国のマドラス管区クンバコナム(現在のタミル・ナードゥ州タンジャーヴール県)で、総合外科医M. K. サンバシバンとパルヴァティ・タンガンマル・サンバシバン夫妻の次男として生まれました。彼の家族は、Alappuzhaアラップーザ英語県マンコンブの出身であったため、彼の名前には「マンコンブ」が含まれています。11歳の時に父親が死去した後、スワミナナンは父方の叔父に世話されました。

スワミナサンは地元の高校に通った後、クンバコナムのカトリック系リトル・フラワー高校に入学し、15歳で入学資格を得ました。幼少期から、彼の大家族は米、マンゴー、ココヤシなどを栽培し、後にコーヒーなどの他の作物にも拡大したため、農業や農民との交流がありました。彼は、作物の価格変動が家族に与える影響、特に天候や病害虫が作物や収入に引き起こす壊滅的な被害を目の当たりにしました。

両親は彼に医学を学ぶことを望んでおり、その意を受けて当初は動物学を専攻しました。しかし、第二次世界大戦中の1943年ベンガル飢饉とその後のインド亜大陸全体での米不足の状況を目の当たりにし、彼はインドが十分な食料を確保できるよう生涯を捧げることを決意しました。医学や工学がはるかに権威あると考えられていた時代にもかかわらず、彼は農業の道を選びました。

彼はケララ州ティルヴァナンタプラムにあるマハラジャ・カレッジ(現在のケララ大学傘下のユニバーシティ・カレッジ・ティルヴァナンタプラム)で動物学の学士号を取得しました。その後、1940年から1944年にかけてマドラス大学(マドラス農業大学、現在のタミル・ナードゥ農業大学)で学び、農学の学士号を取得しました。この期間中、彼は農学教授のCotah Ramaswamiコタ・ラマスワミ英語からも教えを受けました。

1947年、彼はニューデリーにあるインド農業研究機関(IARI)に移り、遺伝学と植物育種を研究しました。1949年には細胞遺伝学で非常に優秀な成績で大学院の学位を取得しました。彼の研究は、特にジャガイモ属に焦点を当てていました。彼は社会的な圧力から公務員試験を受け、インド警察庁に選ばれましたが、同時にユネスコの奨学金制度によりオランダで遺伝学を学ぶ機会を得たため、遺伝学の道を選びました。

1.2. 海外留学と研究

スワミナサンは、8ヶ月間、オランダのワーヘニンゲン農業大学遺伝学研究所でユネスコ研究員として過ごしました。第二次世界大戦中のジャガイモ需要は、長年の輪作からの逸脱をもたらし、その結果、埋め立て農地などの特定の地域でゴールデンシストセンチュウの蔓延を引き起こしました。スワミナサンは、このような寄生虫や寒冷な気候に対する耐性を持たせるために遺伝子を適応させる研究に取り組み、成功を収めました。この大学のイデオロギーは、インドでの食糧生産に関する彼のその後の科学的追求に影響を与えました。この間、彼は戦禍に見舞われたドイツのマックス・プランク植物育種研究所も訪れました。この訪問は、10年後の再訪時にドイツ人がインフラとエネルギーの両面でドイツを変革したことを目の当たりにし、彼に深く影響を与えることになります。

1950年、彼はケンブリッジ大学農学部植物育種研究所での研究のために移住しました。1952年には、「ジャガイモ属の特定の種における種分化と倍数性の性質」と題する論文で博士号を取得しました。同年12月には、元インド高等文官のF.L.ブライネと1週間滞在し、ブライネのインドの農村での経験は彼の晩年に影響を与えました。

その後、スワミナサンは15ヶ月間アメリカ合衆国に滞在しました。彼はウィスコンシン大学マディソン校遺伝学研究室での博士研究員のポストを受け入れ、米国農務省のジャガイモ研究ステーションの設立を支援しました。当時の研究室には、ノーベル賞受賞者のジョシュア・レダーバーグが教員として在籍していました。彼の研究員としての期間は1953年12月に終了しましたが、スワミナサンはインドで変化をもたらし続けることを望み、教員としてのポジションを断って帰国しました。

2. インド農業への貢献

インドへの帰国後、M. S. スワミナサンはインド農業研究機関(IARI)での研究を皮切りに、飢餓からの脱却を目指す緑の革命の推進に尽力しました。行政官としての多岐にわたる役割や、国家農民委員会、ラージヤ・サバー議員としての活動を通じて、彼はインドの農業発展と農民の福祉向上に多大な貢献を果たしました。

2.1. インド農業研究機関 (IARI) での活動

スワミナサンは1954年初頭にインドに帰国しましたが、彼の専門分野にはすぐに仕事がありませんでした。3か月後、元教授の紹介でオリッサ州クッタックにある中央米研究機関に一時的にアシスタント植物学者として働く機会を得ました。クッタックでは、彼はインディカ米とジャポニカ米の交配プログラムに参加しました。この経験は、彼のその後の小麦研究に影響を与えることになります。半年後の1954年10月、彼はニューデリーにあるインド農業研究機関(IARI)にアシスタント細胞遺伝学者として加わりました。

スワミナサンは、インドの70%が農業に依存しているにもかかわらず、食料穀物を輸入している現状を批判していました。当時、国内では干ばつや飢饉のような状況が深刻化していました。

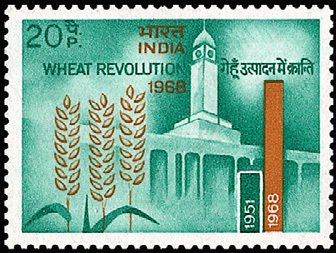

2.2. 緑の革命の推進

スワミナサンはノーマン・ボーローグと協力し、ボーローグはインドを訪れて、日本の品種と交配させるための様々なメキシコの矮性小麦品種の供給を送りました。実験区での最初の試験は良好な結果を示し、作物は高収量で品質が良く、病気もありませんでした。しかし、農民たちはその高収量に戸惑い、新しい品種の採用をためらいました。

1964年、スワミナサンの度重なる要請により、新しい品種を実証するための資金が提供され、1ヘクタールに合計150の試験圃場が作られました。結果は期待通りで、農民たちの不安は軽減されました。その後、インドの条件により適した穀物にするため、研究室でさらなる改良が加えられました。新しい小麦品種が播種され、1968年には生産量が1700.00 万 tに達し、前回の収穫量より500.00 万 t増加しました。

ノーマン・ボーローグは1970年にノーベル賞を受賞する直前、スワミナサンに次のように書き送っています。

「緑の革命はチームの努力であり、その目覚ましい発展の多くの功績は、インドの役人、組織、科学者、そして農民に帰属すべきです。しかし、スワミナサン博士、メキシコの矮性品種の潜在的価値を最初に認識したことに対しては、あなたに多大な功績が帰せられるべきです。もしこれが起こっていなかったら、アジアに緑の革命はなかったかもしれません。」

グルデブ・クシュやディルバグ・シン・アトワルといったインドの農学者や遺伝学者も顕著な貢献をしました。インド政府は1971年、インドが食料生産において自給自足を達成したと宣言しました。これにより、インドとスワミナサンは、食料へのアクセス、飢餓、栄養といった他の深刻な問題に取り組むことができるようになりました。彼は1954年から1972年までインド農業研究機関に在籍しました。

2.3. 行政官・教育者としての役割

1972年、スワミナサンはインド農業研究評議会(ICAR)の事務局長およびインド政府の秘書官に任命されました。1979年には、科学者としては異例の措置として、インド政府の上級職である首席秘書官に就任しました。翌年にはインド計画委員会に異動しました。ICARの事務局長として、彼は技術リテラシーを推進し、そのためにインド全土にセンターを設立しました。この時期の干ばつにより、彼は貧しい人々を栄養失調から守ることを最終目標として、気象と作物のパターンを監視するグループを結成しました。計画委員会での2年間の勤務は、インドの五ヶ年計画において、開発に関連する女性と環境の概念が初めて導入される結果となりました。

1982年、彼はフィリピンの国際米研究所(IRRI)初のアジア人所長に就任し、1988年までその職を務めました。彼がこの期間に果たした貢献の一つは、「稲作システムにおける女性」に関する国際会議を開催したことです。この功績により、米国に本拠を置く開発における女性の権利協会は、彼に「開発における女性の統合への顕著な貢献」に対する最初の賞を授与しました。所長として、彼は稲作農家に米作物の各部分の価値を認識させる啓発活動を行いました。IRRIでの彼のリーダーシップは、彼が最初の世界食糧賞を受賞する上で重要な役割を果たしました。1984年には国際自然保護連合の会長、世界自然保護基金の副会長に就任しました。

彼は1987年に最初の世界食糧賞を受賞しました。賞金はM. S. スワミナサン研究財団の設立に使われました。受賞に際し、スワミナサンは食料生産が増加しているにもかかわらず飢餓が増大していることについて述べました。彼は「権力と資源」を分かち合うことへの恐れ、そして飢餓のない世界という目標が未完成であることを語りました。ハビエル・ペレス・デ・クエヤル、フランク・プレス、ロナルド・レーガン大統領などが、彼の功績を称える書簡を送りました。

スワミナサンは、その後ボーローグに続いて世界食糧賞選考委員会の委員長を務めました。ICARでは、1950年代後半から細胞遺伝学、放射線遺伝学、突然変異育種を教えました。スワミナサンは、世界食糧賞の「ボーローグ=ルアン国際インターンシップ」の一環として、数多くのインターンを指導しました。

2.4. 国家農民委員会委員長

スワミナサンは、2004年に設立された国家農民委員会の委員長を務めました。この委員会は、インドの農業システムを改善するための広範な方法を提言しました。

2.5. ラージヤ・サバー(上院)議員としての活動

2007年、アブドゥル・カラーム大統領はスワミナサンを上院議員に指名しました。彼は2007年から2013年までの1期、インド国会に所属しました。彼の任期中に提出された法案は「2011年女性農民権利法案」でしたが、これは廃案となりました。この法案の目的の一つは、女性農民を法的に認知することでした。

3. 国際的な活動とリーダーシップ

M. S. スワミナサンは、そのキャリアを通じて国際舞台で多大なリーダーシップを発揮し、地球規模の食糧安全保障と平和の促進に貢献しました。

3.1. 国際米研究所 (IRRI) 所長

彼は1982年にフィリピンの国際米研究所(IRRI)初のアジア人総局長に就任し、1988年までその職を務めました。彼の在任中の貢献の一つは、「稲作システムにおける女性」に関する国際会議を主催したことです。この功績により、米国に拠点を置く開発における女性の権利協会は、スワミナサンに「開発における女性の統合への顕著な貢献」に対する最初の賞を授与しました。総局長として、彼は稲作農家に対し、稲作物の各部分の価値を認識させる啓発活動を行いました。IRRIでの彼のリーダーシップは、彼が最初の世界食糧賞を受賞する上で重要な役割を果たしました。

3.2. 国際機関および平和活動

1984年、彼は国際自然保護連合の会長に、また世界自然保護基金の副会長に就任しました。2002年から2005年までは飢餓に関する国連ミレニアム・プロジェクトの共同議長を、2002年から2007年まではパグウォッシュ会議の議長を務めました。2005年、米国科学アカデミーのブルース・アルバート会長はスワミナサンについて、「80歳になってもM. S. スワミナサンは若き日のエネルギーと理想主義をすべて保ち、地球上の何百万もの同胞に良い行動とさらなる理想主義を鼓舞し続けている。そのことについて、私たちは皆感謝すべきだ」と述べました。スワミナサンは2007年までに飢餓のないインドを目指す目標を掲げていました。

晩年には、デジタルデバイドの解消に関連するイニシアティブや、飢餓と栄養分野の意思決定者へ研究成果を提供することにも関与しました。彼は、インドの半乾燥熱帯地域国際作物研究所(ICRISAT)、イタリアの国際植物遺伝資源委員会(現在のバイオバーシティ・インターナショナル)、ケニアの国際アグロフォレストリー研究センター(ICRAF)の設立と推進に貢献しました。また、中国、ベトナム、ミャンマー、タイ、スリランカ、パキスタン、イラン、カンボジアの多くの機関の構築と発展を支援し、研究支援を提供しました。

4. 科学的研究と革新

M. S. スワミナサンの科学的キャリアは、ジャガイモ、小麦、米などの主要な作物に関する細胞遺伝学研究に始まり、放射線植物学における革新的な貢献にまで及びます。彼の研究は、基礎科学と応用科学の両面で、食糧増産と持続可能な農業の基盤を築きました。

4.1. ジャガイモおよび穀物研究

1950年代におけるスワミナサンのジャガイモの起源と進化過程に関する説明と分析は、主要な貢献となりました。彼はジャガイモの起源を自家四倍体として、その細胞分裂挙動を解明しました。彼の倍数体に関する発見も重要でした。1952年のスワミナサンの論文は、「ジャガイモ属の特定の種の種分化と倍数性の性質」に関する彼の基礎研究に基づいていました。その影響は、野生種から栽培ジャガイモへ遺伝子をより容易に転移させる能力を高めることにありました。

彼のジャガイモ研究が価値あるものとなったのは、新しいジャガイモ品種の開発における実用的な応用でした。ウィスコンシン大学での博士研究員時代、彼は霜に強いジャガイモの開発を支援しました。収量と成長を司る遺伝的特性を含むジャガイモの遺伝子分析は、生産性向上に極めて重要でした。彼の学際的なシステムアプローチの視点は、多くの異なる遺伝的側面を結びつけました。

1950年代から1960年代にかけて、スワミナサンは六倍体小麦の細胞遺伝学に関する基礎研究を行いました。スワミナサンとボーローグが開発した小麦と米の品種は、緑の革命の基礎となりました。

国際米研究所(IRRI)では、スワミナサン主導の下、より効率的な光合成と水利用を可能にするC4植物の炭素固定能力を持つ米の育成に向けた努力が開始されました。スワミナサンは、世界初の高収量バスマティの開発にも貢献しました。

4.2. 放射線植物学と突然変異研究

スワミナサンが率いるインド農業研究機関の遺伝学部門は、突然変異誘発物質の研究で世界的に有名でした。彼は放射線による突然変異を研究するために「コバルト60ガンマガーデン」を設置しました。スワミナサンのホーミ・J・バーバー、ヴィクラム・サラバイ、ラジャ・ラーマンナ、M. R. スリニヴァサンなどのインドの核科学者との連携により、農業科学者たちはトロムベイの原子力施設(後にバーバー原子力研究センターとなる)の施設を利用できるようになりました。スワミナサンの最初の博士課程の学生であるA. T. ナタラジャンは、この方向で論文を執筆しました。

このような研究の目的の一つは、肥料に対する植物の反応性を高め、作物の突然変異の実用的な応用を実証することでした。放射線が細胞や生物に与える影響に関するスワミナサンの初期の基礎研究は、部分的に将来の酸化還元生物学の基礎を形成しました。

ルディ・ラビンゲは、1966年に米国で開かれた国際原子力機関会議で発表された農業における中性子線に関するスワミナサンの論文を「画期的なもの」と評しました。スワミナサンとその同僚の研究は、食品照射に関連していました。

5. 理念とビジョン:エバーグリーン革命

スワミナサンは、自身のビジョンである「関連する生態学的被害を伴わない永続的な生産性」を説明するために、1990年に「エバーグリーン革命」という用語を考案しました。彼はこれを「永続的な生産性」と表現しました。これは、緑の革命の持続的な影響に基づき、人類が必要とする持続可能な生産性の継続的な増加に対処することを目指すものです。

6. 機関設立と社会貢献

スワミナサンは、1987年に受賞した世界食糧賞の賞金を用いて、M. S. スワミナサン研究財団を設立しました。彼はこの財団を、インドおよび国際的な農業研究の発展、そして社会的に弱い立場にある人々への支援活動の中心拠点としました。

7. 私生活

スワミナサンは、1951年にケンブリッジ大学で学んでいた際に知り合ったミーナ・スワミナサンと結婚しました。夫妻はタミル・ナードゥ州チェンナイに居住していました。彼らには3人の娘がいます。ソウミャ・スワミナサンは小児科医、マドゥラ・スワミナサンは経済学者、ニティヤ・スワミナサンはジェンダーおよび農村開発の専門家です。

マハトマ・ガンディーとラマナ・マハルシは彼の人生に影響を与えました。彼の家族が所有していた2000 acreの農地の3分の1は、ヴィノーバ・バーヴェの活動に寄付されました。2011年のインタビューで、彼は若い頃にヴィヴェーカーナンダを慕っていたと語っています。

8. 死去

M. S. スワミナサンは、2023年9月28日、98歳でチェンナイの自宅で死去しました。

9. 受賞歴と栄誉

M. S. スワミナサンの生涯にわたる業績は、国内外で広く認められ、数多くの賞、名誉博士号、および学会フェローシップ資格として評価されています。

9.1. 主要な受賞歴

スワミナサンは1965年にチェコスロバキア科学アカデミーからグレゴール・メンデル記念メダルを授与されました。その後、彼は数多くの国際的な賞と栄誉を受けました。これには、ラモン・マグサイサイ賞(1971年)、アルベルト・アインシュタイン世界科学賞(1986年)、第1回世界食糧賞(1987年)、タイラー賞環境功績部門(1991年)、四つの自由賞(2000年)、国際地理学連合の惑星と人類メダル(2000年)が含まれます。ラモン・マグサイサイ賞を受賞した際、スワミナサンはセネカの言葉を引用しました。「空腹な者は、理性にも宗教にも耳を傾けず、いかなる祈りにも屈しない。」

彼はフィリピンのゴールデンハート勲章、フランスの農業功労勲章、オランダのゴールデンアーク勲章、カンボジアのサハメトレイ王室勲章を授与されました。中国は彼に「環境と開発に関する国際協力賞」を授与しました。アメリカ合衆国アイオワ州デモインの「ノーマン・E・ボーローグ・ホール・オブ・ローリエッツ」には、25万個のガラス片で作られたスワミナサンのアート作品が展示されています。国際米研究所は、彼の名を冠した建物と奨学金基金を設立しました。

彼が受けた最初の国内賞の一つは、1961年のシャンティ・スワループ・バトナガール賞でした。これに続き、パドマ・シュリー勲章、パドマ・ブーシャン勲章、パドマ・ヴィブーシャン勲章、さらにはHKフィロディア賞、ラル・バハドゥール・シャーストリー国家賞、インディラ・ガンディー賞を授与されました。2016年時点で、彼は33の国内賞と32の国際賞を受賞しています。2004年には、インドの農業シンクタンクが彼の名を冠した年間賞「M.S.スワミナサン農業リーダーシップ賞」を設立しました。

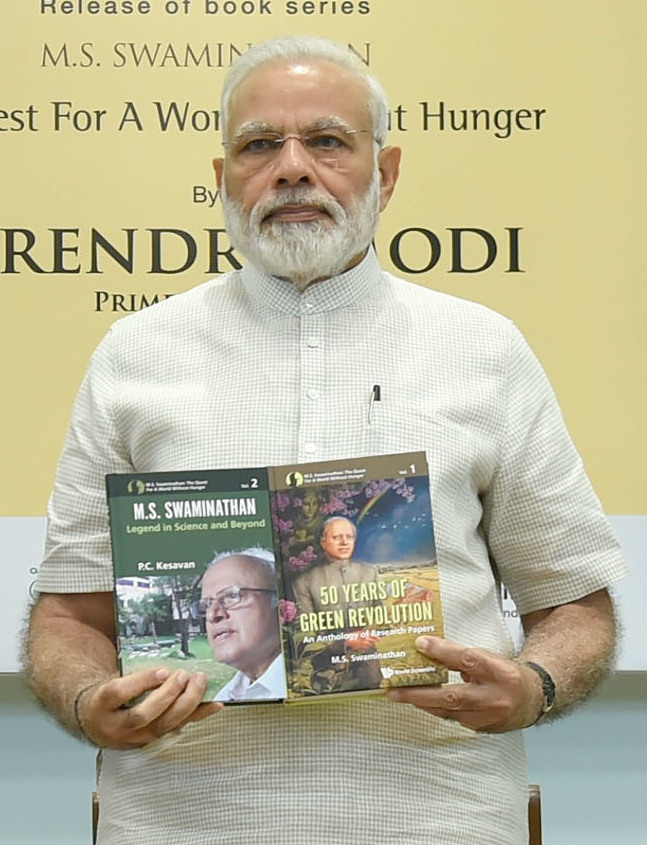

2024年2月9日、彼はインド共和国の最高位の文民勲章であるバーラト・ラトナ賞を死後に授与されました。その際、当時のインド首相ナレンドラ・モディは次のように述べています。

「インド政府がM. S. スワミナサン氏にバーラト・ラトナ賞を授与することは、彼の国家における農業と農民の福祉への多大な貢献を認めるものであり、計り知れない喜びです。彼は困難な時代にインドが農業の自給自足を実現する上で極めて重要な役割を果たし、インド農業の近代化に向けて傑出した努力をしました。私たちはまた、革新者および指導者としての彼の貴重な功績、そして多くの学生の間で学習と研究を奨励した彼の功績を認めます。スワミナサン博士の先見的なリーダーシップは、インド農業を変革しただけでなく、国家の食料安全保障と繁栄を確実なものとしました。彼は私が親しく知る人物であり、私は常に彼の洞察と意見を高く評価していました。」

9.2. 名誉学位および学会フェローシップ

スワミナサンは84の名誉博士号を授与され、数多くの博士課程の学生の指導者でもありました。国内では、サルダール・パテル大学が1970年に彼に名誉学位を授与し、デリー大学、バラナシ・ヒンドゥー大学などがそれに続きました。国際的には、ベルリン工科大学(1981年)やアジア工科大学院(1985年)が彼を称えました。ウィスコンシン大学は1983年にスワミナサンに名誉博士号を授与しました。マサチューセッツ大学ボストン校は彼に科学名誉博士号を授与した際、「(スワミナサンの)関心の見事な包括性、すなわち国家、社会経済集団、ジェンダー、世代間、そして人間と自然環境の両方を含むこと」を称賛しました。彼が植物学の博士号を取得したケンブリッジ大学のフィッツウィリアム・カレッジは、2014年に彼を名誉フェローに任命しました。

スワミナサンは、インドの数多くの科学アカデミーのフェローに選出されました。国際的には、アメリカ合衆国、イギリス、ロシア、スウェーデン、イタリア、中国、バングラデシュ、そして欧州芸術科学アカデミーを含む世界中の30の科学アカデミーおよび学会からフェローとして認められました。彼は世界科学アカデミーの創設フェローの一員でした。ペルーの国立農業大学は彼に名誉教授職を授与しました。

10. 著作活動

スワミナサンは1950年から1980年にかけて46本の単独著者論文を発表しました。合計で254本の論文を執筆し、そのうち155本は単独著者または第一著者でした。彼の科学論文は、作物改良(95本)、細胞遺伝学および遺伝学(87本)、系統発生学(72本)の分野にわたります。彼の論文が頻繁に掲載された出版物は、『Indian Journal of Genetics』(46本)、『カレント・サイエンス』(36本)、『ネイチャー』(12本)、『Radiation Botany』(12本)でした。

この他に、彼は自身の生涯の仕事である生物多様性、飢餓緩和のための持続可能な農業という一般的なテーマに関するいくつかの書籍を執筆しました。スワミナサンの書籍、論文、対談、演説には以下のものが含まれます。

- Swaminathan, M. S.; Kochhar, S. L. (2019). Major Flowering Trees of Tropical Gardens. Cambridge University Press.英語

- Swaminathan, M. S. (2017). 50 Years of Green Revolution: An Anthology of Research Papers. World Scientific.英語

- Swaminathan, M. S. (2014). "EDITORIAL: Zero hunger". Science. 345 (6196): 491.英語

- Swaminathan, M. S. (2011). In Search Of Biohappiness: Biodiversity And Food, Health And Livelihood Security. World Scientific.英語

- Swaminathan, M. S. (2010). Science and Sustainable Food Security: Selected Papers of M S Swaminathan. World Scientific.英語

- Swaminathan, M. S. (September 2006). "An Evergreen Revolution". Crop Science. 46 (5): 2293-2303.英語

- Swaminathan, M. S.; Ikeda, Daisaku (2005). Revolutions to Green the Environment, to Grow the Human Heart: A Dialogue Between M.S. Swaminathan, Leader of the Ever-green Revolution and Daisaku Ikeda, Proponent of the Human Revolution. East West Books (Madras).英語

- United Nations Millennium Project Hunger Task Force (2005). Halving Hunger: It Can Be Done.英語

- Swaminthan, M. S. (ed.) (1998). Gender Dimensions in Biodiversity Management. Konark Publishers.英語

- Swaminathan, M. S. (1997). Implementing the benefit-sharing provisions of the Convention on Biological Diversity: Challenges and opportunities. Plant Genetic Resources Newsletter (No. 112). pp. 19-27.英語

- Swaminathan, M.S. (ed.) (1993). Wheat Revolution-A dialogue. Macmillan India.英語

11. 論争

M. S. スワミナサンは、そのキャリアにおいていくつかの科学的・倫理的な論争に巻き込まれました。これらの論争は、彼の研究の正確性や、遺伝子組み換え作物に対する見解に関連していました。

1970年代、スワミナサンと彼のチームが、メキシコ品種(ソノーラ64)にガンマ線を照射して、非常に高いリシン含有量を持つ突然変異種の小麦「シャルバティ・ソノーラ」を開発したと主張した科学論文は、大きな論争を巻き起こしました。この件は、実験室の助手が犯した誤りであると主張され、農業科学者の自殺という事態も重なり、さらに悪化しました。この出来事は、インドの農業研究における構造的な問題の一部として研究されています。

2018年11月25日発行の『カレント・サイエンス』誌に掲載された「持続可能な食品および栄養保障のための現代技術」と題された論文では、スワミナサンが共著者として名を連ねていました。しかし、この論文は、インド政府の科学諮問機関首席顧問であるK. ヴィジャイラガバンを含む多くの科学専門家から批判を受けました。ヴィジャイラガバンは、この論文を「ひどく欠陥があり、誤りに満ちている」とコメントしました。これに対し、スワミナサンは、論文における自身の役割は「極めて限定的」であり、共著者として名前を載せるべきではなかったと主張し、事態の沈静化を図りました。

12. 評価と影響

M. S. スワミナサンは、ノーマン・ボーローグとの協力により、1960年代の飢饉からインドとパキスタンを救った「緑の革命」の主要な立役者として世界的に認められています。国際連合環境計画は彼を「経済生態学の父」と称し、1999年には『タイム』誌によって「20世紀で最も影響力のあるアジア人20人」のリストに、マハトマ・ガンディー、ラビンドラナート・タゴールと共に選出されました。

2005年には米国科学アカデミーのブルース・アルバート会長が、「80歳になってもM. S. スワミナサンは若き日のすべてのエネルギーと理想主義を維持しており、地球上の何百万もの同胞に良い行動とさらなる理想主義を鼓舞し続けている。そのことについて、私たちは皆感謝すべきだ」と彼の功績を高く評価しました。

科学的貢献としては、ルディ・ラビンゲが1966年に国際原子力機関会議で発表された農業における中性子線に関する彼の論文を「画期的なもの」と評価しています。スワミナサンは、自身の名を冠したM. S. スワミナサン研究財団を設立し、飢餓のない世界の実現に向けた研究と啓発活動を継続しました。また、彼は「エバーグリーン革命」という概念を提唱し、生態系に配慮した持続可能な農業の重要性を強調しました。インド国会上院議員としての活動では、特にインドの女性農民の権利認定を促進する法案を提出するなど、社会的に弱い立場にある人々のための政治的貢献も行いました。