1. 概要

中央アフリカ共和国は、アフリカ大陸のほぼ中央に位置する内陸国である。国土は広大なサバンナと熱帯雨林に覆われ、豊かな生物多様性を有する一方、長年にわたる政情不安と内戦により、国民は深刻な人道的危機に直面している。1960年にフランスから独立して以来、クーデターや独裁政権が繰り返され、民主主義の定着は困難を極めてきた。特に2012年以降の内戦は、宗教間の対立を煽り、多数の死傷者と避難民を生み出し、社会基盤の破壊と経済の疲弊を招いた。ダイヤモンドなどの豊富な鉱物資源を持つものの、その利益は国民に還元されず、むしろ紛争の火種となることもあった。人権状況は劣悪で、政府軍および武装勢力による超法規的処刑、拷問、性的暴力などが横行し、報道の自由も著しく制限されている。少数民族であるアカ族(ピグミー)や、女性・子供といった脆弱な立場の人々は特に深刻な影響を受けており、貧困、飢餓、医療アクセスの欠如、教育機会の剥奪といった問題が山積している。国際社会からの人道支援や平和維持活動が続けられているが、国家統治能力の脆弱さ、汚職の蔓延、外国勢力(特にロシアのワグネル・グループなど)の資源収奪を伴う介入などが、国の再建と国民生活の向上を阻む大きな課題となっている。本文書は、こうした中央アフリカ共和国の地理、歴史、政治、経済、社会、文化について、特に社会問題、人権、民主主義の発展、そして少数派や脆弱な立場の人々への影響に焦点を当て、中道左派・社会自由主義的な視点から概説する。

2. 国名

中央アフリカ共和国の国名は、アフリカ大陸における地理的な位置と、その共和制の政体から名付けられた。フランス語の正式名称は République centrafricaineレピュブリク・サントラフリケーヌフランス語 で、通称は Centrafriqueサントラフリクフランス語。サンゴ語では Ködörösêse tî Bêafrîkaコドロセセ・ティ・ベアフリカサンゴ語、通称は Bêafrîkaベアフリカサンゴ語 と呼ばれる。

植民地時代の名称は、国土の主要河川であるウバンギ川とシャリ川に由来するOubangui-Chariウバンギ・シャリフランス語であった。初代首相であったバルテレミー・ボガンダは、ウバンギ・シャリという名称よりも「中央アフリカ共和国」という国名を支持した。これは、彼が中央アフリカ地域のより広範な国家連合の構想を抱いていたためと伝えられている。

1976年から1979年にかけて、ジャン=ベデル・ボカサ皇帝の統治下では、国名は中央アフリカ帝国と称されていた。

3. 歴史

中央アフリカ共和国の歴史は、人類の初期の定住から始まり、部族社会の形成、外部勢力の浸透、フランスによる植民地支配、そして独立後の度重なる政変と内戦を経て現在に至る。特に独立後の政治的不安定は、国民生活と人権状況に深刻な影響を与え続けている。

3.1. 初期の歴史と部族社会

中央アフリカ共和国の地には、少なくとも紀元前8000年から人類が居住していたとされる。約1万年前には、サハラ地域の砂漠化により、狩猟採集民社会が南下を余儀なくされ、一部の集団が中央アフリカ北部のサヘル地域に定住した。新石器革命の一環として農耕が始まり、最初はヤムイモが栽培され、その後雑穀やモロコシへと移行した。紀元前3000年以前にはアブラヤシの栽培も行われ、食生活の改善と人口増加に寄与した。この農業革命は、漁労の開始と舟の利用を伴う「魚の煮込み革命」と結びつき、物資の輸送を可能にした。製品はしばしば陶器の壺で運ばれた。

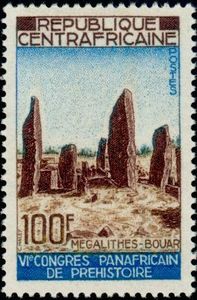

国土西部ブアル近郊にある巨石記念物群は、後期新石器時代(紀元前約3500年~2700年)に高度な文明が存在したことを示している。鉄器の製造は約1000年前にこの地域で始まった。

ウバンギ系の人々は現在の中央アフリカ共和国および中央アフリカ共和国東部のウバンギ川沿いに定住し、一部のバントゥー系の人々はカメルーン南西部から移住してきた。紀元前1千年紀にはバナナが伝来し、重要な炭水化物源となるとともに、アルコール飲料の製造にも用いられた。銅、塩、干し魚、織物の生産が中央アフリカ地域の経済交易において支配的であった。

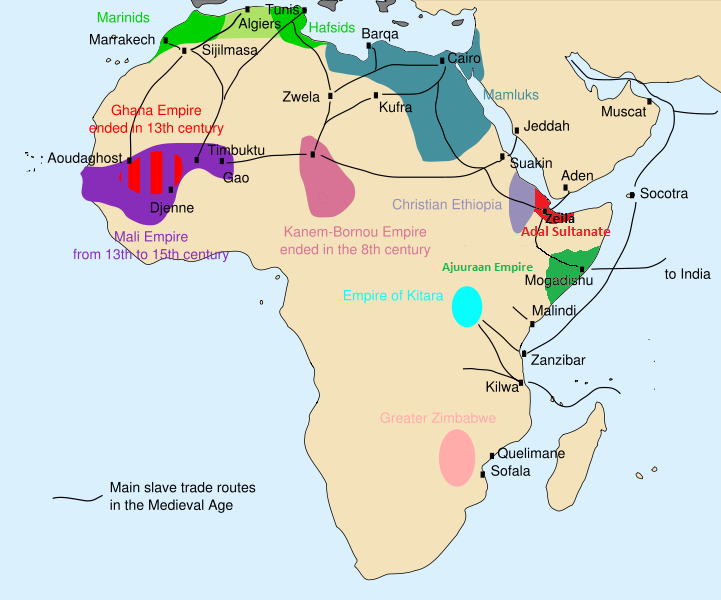

17世紀以降、現在のチャド湖周辺地域に勢力を持っていたカネム・ボルヌ帝国やバギルミ王国(Kingdom of Baguirmiキングダム・オブ・バギルミ英語)、さらにその東に位置するワダイ王国や[[ダルフール・スルターン国|ダルフール王国}}といった諸国は、サハラ横断奴隷貿易の主要な供給地であったウバンギ川流域への侵攻を繰り返した。一方、19世紀には、これらの国々に隣接する地域から、戦闘や奴隷狩りを逃れるためにウバンギ川流域への人口流入が起こった。北方からはバンダ人が、西方からはフラニ戦争を逃れたバヤ人が移住してきた。また、南東部にはアザンде人が移住してきた。

3.2. 16世紀~19世紀: 外部勢力の浸透と奴隷貿易

16世紀から17世紀にかけて、奴隷商人たちがサハラ砂漠やナイル川を経由する奴隷交易路の拡大の一環として、この地域を襲撃し始めた。捕らえられた人々は奴隷とされ、地中海沿岸、ヨーロッパ、アラビア、西半球、あるいは西アフリカや北アフリカの奴隷港や工場、さらにはウバンギ川やコンゴ川を下って南へと送られた。18世紀には、バンディア=ンザカラ系のアザンデ人がウバンギ川沿いにバンガスー王国を建国した。19世紀半ばには、ボバンギ人が主要な奴隷商人となり、捕虜をウバンギ川経由でアメリカ大陸へ売却した。1875年、スーダンのスルタン、ラビー・アッ=ズバイルが、現在の中央アフリカ共和国を含む上ウバンギ地方を統治した。

3.3. フランス植民地時代 (ウバンギ・シャリ)

19世紀後半、アフリカ分割の時代に入ると、ヨーロッパ列強による中央アフリカ領土への侵攻が始まった。1885年には主にフランス人、ドイツ人、ベルギー人がこの地域に到達した。フランスは1887年にベルギー王レオポルド2世と協定を結び、ウバンギ川右岸を自国領と認めさせ、1889年には前哨基地として現在の首都バンギを建設した。1894年、この地域は正式にフランス領ウバンギ・シャリとなった。1910年には、ウバンギ・シャリはフランス領コンゴ、フランス領ガボンと共にフランス領赤道アフリカの一部として編入された。

1911年のフェズ条約で、フランスはサンガ川とロバイエ川流域の約30.00 万 km2をドイツ帝国に割譲し、その見返りとして現在のチャドにあたるより小さな地域を得た。しかし、第一次世界大戦後、フランスはこの割譲地を再び併合した。

フランスの植民地支配は過酷を極め、特にレオポルド2世のコンゴ自由国をモデルとした特許会社制度は、地域の資源を迅速かつ安価に収奪することを目的としていた。これらの会社は、地元住民にゴム、コーヒーなどの商品作物の無償収穫を強制し、ノルマを達成するまで家族を人質に取るなどの搾取を行った。フランスの植民地の中でも、ウバンギ・シャリにおける支配は最も残虐であったと言われている。

1920年代から1930年代にかけて、フランスは綿花の強制栽培政策を導入し、道路網を建設、睡眠病対策やキリスト教布教のためのプロテスタントミッションの設立も試みられた。新たな形態の強制労働も導入され、多くのウバンギ住民がコンゴ・オセアン鉄道の建設に送られた。1934年の建設完了まで、労働災害やマラリアなどの病気により、全労働者のうち17,000人以上が死亡したと推定されている。

1928年には、西ウバンギ・シャリで大規模な反乱であるコンゴ・ワラ反乱(鍬の柄の戦争)が勃発し、数年間続いた。この反乱は、戦間期のアフリカにおける最大級の反植民地闘争であった可能性があるが、フランス植民地支配と強制労働に対する強い反対の証拠となるため、その規模はフランス国民には慎重に隠蔽された。

第二次世界大戦中の1940年9月、親ド・ゴール派のフランス将校がウバンギ・シャリを掌握し、ルクレール将軍はバンギに自由フランス軍の司令部を設置した。1946年、バルテレミー・ボガンダが9,000票を獲得してフランス国民議会議員に選出され、中央アフリカ共和国初のフランス政府代表となった。ボガンダは人種差別と植民地体制に反対する政治的立場を維持したが、次第にフランスの政治システムに幻滅し、中央アフリカ共和国に戻って1950年に黒アフリカ社会進化運動(MESAN)を設立した。1958年、フランス第五共和国憲法国民投票に賛成し、フランス共同体内の自治共和国となり、国名を中央アフリカ共和国と改称した。自治共和国首相となったボガンダは、内相のダヴィド・ダッコや蔵相のアベル・グンバらを登用し国作りを進めたが、1959年に飛行機事故で死亡し、ボガンダの後任にはダッコが就いた。

3.4. 独立以降

1960年の独立以来、中央アフリカ共和国は度重なるクーデター、独裁政権、内戦に見舞われ、政治的安定を達成できずにいる。この政情不安は、国民の生活水準の低下、人権侵害の蔓延、そして深刻な人道危機を引き起こしてきた。民主主義の定着は進まず、国の統治能力は脆弱なままである。

3.4.1. ダッコ第1共和政とボカサ帝国 (1960年~1979年)

1960年8月13日、中央アフリカ共和国はフランスから正式に独立し、ダヴィド・ダッコが初代大統領に就任した。しかし、ダッコ政権はすぐに独裁色を強め、アベル・グンバなどの政敵を弾圧し、1962年11月には黒アフリカ社会進化運動(MESAN)を一党独裁政党として宣言した。

1965年12月31日、ダッコ大統領のいとこであり、当時国軍参謀総長だったジャン=ベデル・ボカサ中佐がサン=シルヴェストルのクーデターを起こし、ダッコ政権を転覆させた。ボカサは憲法を停止し、国民議会を解散させ、1966年1月には大統領に就任し独裁政治を開始した。1972年には終身大統領を宣言し、さらに1976年12月4日には国名を中央アフリカ帝国と改め、自ら皇帝ボカサ1世を名乗った。1年後の1977年12月4日、ボカサ皇帝は国家予算の4分の1に相当する約2000.00 万 USD(当時のレートで約65億円)を費やし、贅を尽くしたフランス風のボカサ1世の戴冠式(Coronation of Bokassa Iコロネーション・オブ・ボカサ・ザ・ファースト英語)を挙行した。この浪費と圧政に対し、国内では不満が高まり、1979年1月には学生たちがボカサの妻の一人が所有する会社から制服を購入するよう命じられたことに抗議するデモが発生した。政府はこのデモを武力で弾圧し、100人以上の子供や若者が殺害された。ボカサ自身が殺害の一部に関与した可能性も指摘されている。

このような残虐な統治と人権侵害に対し国際的な非難が高まる中、1979年9月、ボカサ皇帝が外遊中にフランスがカバン作戦によって軍事介入し、ボカサを追放、ダッコを大統領として復権させ、国名も中央アフリカ共和国に戻された。

3.4.2. ダッコ第2共和政とコリンバ軍事政権 (1979年~1993年)

ボカサ追放後、大統領に復帰したダヴィド・ダッコは新憲法の制定や複数政党制の導入に着手し、1981年3月の大統領選挙ではアンジュ=フェリクス・パタセらを僅差で破り当選した。しかし、選挙結果に不満を持つ対立候補支持派による反政府デモが頻発し、すぐに非常事態宣言が発令されるなど、ダッコ政権は再び独裁的な傾向を強めていった。

このような状況下の1981年9月1日、国軍参謀総長であったアンドレ・コリンバ将軍が無血クーデターを起こし、ダッコ大統領はカメルーンへ亡命した。コリンバは憲法を停止し、国民議会を解散させ、軍事政権を樹立した。1985年まで軍事評議会による統治が続いたが、1986年には国民投票により新憲法が承認され、コリンバは自身の新党である中央アフリカ民主連合(RDC)を結成した(ただし党への参加は任意)。1987年と1988年には半自由的な議会選挙が行われたが、コリンバの主要な政敵であったアベル・グンバとアンジュ=フェリクス・パタセの参加は認められなかった。

1990年、ベルリンの壁崩壊に触発され、民主化運動が活発化した。アメリカ合衆国、フランス、そしてGIBAFOR(フランス、アメリカ、ドイツ、日本、EU、世界銀行、国連からなる支援国グループ)からの強い圧力により、コリンバは1992年10月に国連選挙支援事務局の援助のもとで自由選挙を実施することに原則合意した。しかし、選挙結果の不正を口実に選挙結果を保留し権力の座に留まろうとしたため、GIBAFORから臨時国家政治評議会(CNPPR)の設立と全政党の代表者を含む混合選挙管理委員会の設置を求める強い圧力を受けた。この時期には財政難により軍の給与未払いが常態化し、1993年5月には給与支払いを求める軍の一部による一時的な反乱も発生した。

3.4.3. パタセ民主政権と政情不安 (1993年~2003年)

1993年、GIBAFORの調整のもと国際社会の支援を受けて再度選挙が行われ、決選投票の結果、アンジュ=フェリクス・パタセが53%の票を獲得し、アベル・グンバ(45.6%)を破って大統領に就任した。パタセの所属する中央アフリカ人民解放運動(MLPC)は議会で比較多数の議席を得たものの、絶対多数ではなかったため、連立政権を必要とした。

パタセは政権からコリンバ派の多くを追放し、コリンバ支持者たちはパタセ政権がヤコマ族に対する「魔女狩り」を行っていると非難した。1994年12月28日に新憲法が承認されたが、国の政治に大きな影響は与えなかった。1996年から1997年にかけて、政府の不安定な行動に対する国民の信頼が低下する中、パタセ政権に対する3度の軍の反乱が発生し、広範囲な財産破壊と民族間の緊張激化を伴った。この間、アメリカの平和部隊は全てのボランティアを隣国カメルーンへ避難させた。1997年1月にはバンギ合意が締結され、中央アフリカ共和国へのアフリカ諸国連合軍の展開と、反乱兵の政府への復帰(1997年4月7日)が規定された。このアフリカ諸国連合軍は後に国連平和維持部隊(MINURCA)に置き換えられた。1997年以降、同国は十数回もの平和維持介入を受け、「平和維持活動の世界チャンピオン」という不名誉な称号を得ることになった。

1998年の議会選挙では、コリンバのRDCが109議席中20議席を獲得した。しかし翌1999年、都市部における腐敗した統治に対する広範な国民の怒りにもかかわらず、パタセは大統領選挙で再選を果たした。

2001年5月28日、反乱軍がバンギの戦略的建物を襲撃したが、クーデターは未遂に終わった。陸軍参謀総長アベル・アブルーとフランソワ・ンジャダー・ベダヤ将軍は殺害されたが、パタセはコンゴの反政府勢力指導者ジャン=ピエール・ベンバの兵士少なくとも300人とリビア兵を投入して優位を取り戻した。クーデター未遂事件の後、パタセに忠実な民兵がバンギの多くの地区で反乱軍に対する報復を行い、多くの政敵の殺害を含む騒乱を引き起こした。最終的に、パタセはフランソワ・ボジゼ将軍が別のクーデター計画に関与していると疑い、ボジゼは忠実な部隊と共にチャドへ逃亡した。

3.4.4. ボジゼ政権とブッシュ戦争 (2003年~2013年)

2003年3月、パタセ大統領が国外にいる間に、フランソワ・ボジゼはチャドのイドリス・デビ大統領の支援を受けて奇襲攻撃を仕掛け、政権を掌握し大統領に就任した。リビア軍とベンバのコンゴ反政府組織の約1,000人の兵士は反乱軍を阻止できず、パタセは追放された。

ボジゼは憲法を停止し、ほとんどの野党を含む新内閣を組閣した。アベル・グンバが副大統領に任命された。ボジゼは広範な基盤を持つ国家移行評議会を設立して新憲法を起草させ、新憲法承認後は辞任して選挙に出馬すると発表した。

2004年、ボジゼに反対する勢力が武装蜂起し、中央アフリカ共和国ブッシュ戦争が始まった。2005年5月、ボジゼはパタセが排除された大統領選挙で勝利したが、2006年も政府と反政府勢力との戦闘は続いた。2006年11月、ボジゼ政権は国土北部地域を制圧した反政府勢力を撃退するため、フランスに軍事支援を要請した。当初、この支援は兵站と情報提供に関するものとされたが、12月にはフランスのミラージュ2000戦闘機による反政府勢力拠点への空爆も含まれるようになった。

2007年2月のシルテ合意と4月のビラオ和平合意は、敵対行為の停止、中央アフリカ人民民主戦線(FDPC)戦闘員の宿営と中央アフリカ国軍(FACA)への統合、政治囚の解放、FDPCの政権参加、統一民主勢力連合(UFDR)への恩赦とその政党承認、およびその戦闘員の国軍への統合を求めた。いくつかのグループは戦闘を継続したが、他のグループは政府と同様の合意に署名した(例:UFRは2008年12月15日)。当時、合意に署名しなかった唯一の主要グループは正義と平和のための愛国者会議(CPJP)であり、活動を継続し、2012年8月25日に政府と和平合意に署名した。

2011年、ボジゼは広範に不正と見なされた選挙で再選された。このブッシュ戦争は深刻な人道的影響をもたらし、多数の国内避難民が発生し、市民生活は著しく困難になった。

3.4.5. セレカの反乱と暫定政府 (2013年~2016年)

2012年11月、反政府武装勢力の連合体であるセレカが、国土の北部および中央部の町を制圧した。これらのグループは2013年1月にボジゼ政権と権力分担政府を含む和平合意に達したが、合意は後に破綻した。2013年3月、反政府勢力は首都バンギを制圧し、ボジゼ大統領は国外へ逃亡した。

ミシェル・ジョトディアが大統領に就任した。ニコラ・チャンガイ首相は国連安全保障理事会に平和維持部隊の派遣を要請し、5月31日には元大統領ボジゼが人道に対する罪とジェノサイド扇動の容疑で起訴された。年末までには、「ジェノサイド」の国際的な警告が発せられ、戦闘は主にセレカのイスラム教徒中心の戦闘員と「アンチ・バラカ」と呼ばれるキリスト教徒の民兵組織による民間人への報復攻撃の様相を呈した。2013年8月までに、20万人以上の国内避難民(IDP)が発生したと報告された。

フランスのフランソワ・オランド大統領は、国連安全保障理事会とアフリカ連合に対し、同国の安定化努力を強化するよう呼びかけた。2014年2月18日、国連事務総長潘基文は、国連安全保障理事会に対し、多数の民間人が殺害されている事態に対処するため、既に展開しているアフリカ連合兵士6,000人とフランス軍兵士2,000人に加えて、直ちに3,000人の部隊を派遣するよう要請した。セレカ政府は分裂状態にあると言われ、2013年9月、ジョトディアは公式にセレカを解散したが、多くの反乱兵は武装解除を拒否し、「元セレカ」として知られるようになり、政府の統制からさらに離れていった。初期の武装解除努力がセレカにのみ焦点が当てられたため、意図せずしてアンチ・バラカが優位に立ち、バンギおよび中央アフリカ共和国西部でアンチ・バラカによるイスラム教徒住民の強制移住を引き起こしたとされている。

2014年1月11日、ミシェル・ジョトディアとニコラ・チャンガイは、隣国チャドでの地域サミットで交渉された合意の一環として辞任した。国民暫定評議会によりカトリーヌ・サンバ=パンザが暫定大統領に選出され、中央アフリカ共和国初の女性大統領となった。2014年7月23日、コンゴの仲介努力の結果、セレカとアンチ・バラカの代表はブラザヴィルで停戦合意に署名した。2014年末までに、国は事実上、南西部のアンチ・バラカと北東部の元セレカによって分断された。2015年3月、アメリカの国連大使サマンサ・パワーは、同国の436のモスクのうち417が破壊され、イスラム教徒の女性は公の場に出ることを恐れて病院ではなく自宅で出産していると述べた。2015年12月14日、セレカの反乱指導者たちは独立したロゴーヌ共和国を宣言した。この時期の宗教間対立の激化は、深刻な人権侵害と社会の分断をもたらした。

3.4.6. トゥアデラ政権と継続する内戦 (2016年~現在)

2015年12月に大統領選挙が行われ、過半数を得た候補がいなかったため、2016年2月14日に決選投票が、3月31日に再選挙が行われた。決選投票の結果、元首相のフォースタン=アルシャンジュ・トゥアデラが63%の票を獲得し、同じく元首相であった中央アフリカ再生連合候補のアニセ=ジョルジュ・ドログエレを破って勝利した。多くの有権者が難民として他国に避難しており不在であったものの、広範な暴力の懸念は最終的には現実とはならず、アフリカ連合は選挙を成功と見なした。トゥアデラは2016年3月30日に就任したが、その後組閣された政府にはセレカ反政府勢力や「アンチ・バラカ」民兵の代表は含まれなかった。

トゥアデラの最初の任期終了後、2020年12月27日に大統領選挙が行われた(2021年2月14日に決選投票の可能性あり)。元大統領フランソワ・ボジゼは2020年7月25日に立候補を表明したが、憲法裁判所は、暗殺、拷問、その他の犯罪容疑での国際手配書と国連制裁を理由に、ボジゼが候補者に求められる「善良な道徳」の要件を満たしていないとして却下した。国土の大部分が武装勢力に支配されていたため、選挙は国内の多くの地域で実施できなかった。暴力により、国内の投票所のうち800箇所(全体の14%)が閉鎖された。選挙期間中にはブルンジの平和維持部隊員3名が殺害され、さらに2名が負傷した。トゥアデラ大統領は2020年12月の第1回投票で再選された。

ロシアの傭兵集団であるワグネル・グループが、反政府勢力との戦いでトゥアデラ大統領を支援している。ワグネル・グループは民間人への嫌がらせや脅迫で非難されている。2022年12月、ニューヨーク・タイムズのロジャー・コーエンは、「ワグネルの突撃部隊はトゥアデラ氏の近衛兵を形成しており、彼はルワンダ軍にも保護されている。その見返りとして、中央アフリカ共和国の資源を非課税で開発・輸出する許可を得ている」と報じ、ある西側大使は中央アフリカ共和国を「クレムリンの属国」と呼んだ。

2014年7月にはセレカとアンチ・バラカが停戦合意し、2015年5月に国民和解フォーラムが開かれ少年兵350人が解放された。民政復帰後も、セレカは本拠地である北部や東部へ撤退した後いくつかの勢力に分裂し、西部を拠点とし中部に進出したアンチバラカとの間で国土は二分されるようになった。2017年からはAU主導の調停メカニズム「アフリカ・イニシアティブ」が設置されたものの、国内各武装勢力は軍事衝突や市民への暴行を繰り返し、2017年5月だけで数百人の死亡が確認された。同年6月には中部で武力衝突が起き、8月には全土に拡大した。2018年2月にも北西部で激しい戦闘が起き、4月には国連軍と武装勢力が首都バンギで衝突するなど混乱は全く終息せず、5月には人口450万人のうち国外難民が57万人、国内難民が67万人に達し、全人口の4分の1が難民となっていた。2019年2月には政府と14の武装勢力で和平合意の署名が完了したものの国内情勢はなおも混乱しており、12月25日から26日にかけては武装勢力と地元商人が首都バンギで衝突し多数の死者を出した。2020年12月、反政府勢力である変革のための愛国者同盟(CPC)は、選挙を前に一時的な停戦を発表したが直前に撤回し、首都への進軍を再開した。2021年1月13日には反政府勢力が首都を攻撃したが、国際連合中央アフリカ多次元統合安定化派遣団(MINUSCA)の部隊が撃退した。深刻な人道危機は継続しており、国民の生活は極めて困難な状況にある。

4. 地理

中央アフリカ共和国はアフリカ大陸のほぼ中央に位置する内陸国であり、多様な自然環境を有するが、その地理的条件は経済発展や国内の安定にも影響を与えている。

4.1. 地形および水系

国土面積は約62.30 万 km2である。国土の大部分は、海抜約500 mの平坦または起伏のある高原サバンナで構成されている。国土中央部を東西に分水界が走り、これが国内の水系を大きく二分している。

分水界の北側は広義のチャド盆地に属し、主要河川であるシャリ川とその支流(ロゴーヌ川など)が北流してチャド湖に注ぐ。一方、南側は広義のコンゴ盆地に属し、コンゴ川の最大の支流であるウバンギ川がコンゴ民主共和国との国境を形成している。ウバンギ川は首都バンギまで大型船舶の航行が可能であり、重要な水上交通路となっている。このほか、西部には同じくコンゴ川支流のサンガ川が流れる。国の東部はナイル川流域の端に位置している。

国土の北東部にはボンゴ山地があり、南西部にも散在する丘陵地帯が見られる。北西部にはヤデ山塊と呼ばれる花崗岩の高原があり、その標高は1143 mに達する。カメルーン国境に位置するンガウィ山(標高1,410m)は中央アフリカの最高峰である。

水資源は比較的豊富であるが、季節による変動が大きく、また内戦によるインフラ破壊や管理不足が水利用の課題となっている。

4.2. 気候

中央アフリカ共和国の気候は概して熱帯気候であり、国土の大部分はサバナ気候(Aw)に属する。降水量は緯度にほぼ比例し、南部ほど多く、北部に向かうにつれて乾燥する傾向がある。

雨季は、北部地域では6月から9月まで、南部地域では5月から10月まで続く。雨季にはほぼ毎日雷雨があり、早朝には霧が発生することも多い。年間最大降水量は、上ウバンギ地域で約1800 mmに達する。

北部地域は2月から5月にかけて高温多湿となるが、ハルマッタンとして知られる高温乾燥で埃っぽい貿易風の影響を受けることもある。南部地域はより赤道に近い気候であるが、砂漠化の影響も受けている。国土の最北東端はステップ気候(BS)であり、国土南端のウバンギ川沿いや南西部には一部熱帯モンスーン気候(Am)の地域も見られる。

4.3. 生物多様性と環境問題

中央アフリカ共和国は、サバンナから熱帯雨林に至る多様な生態系を有し、豊かな生物多様性を誇る。国内には、北東コンゴ低地森林、北西コンゴ低地森林、西コンゴ湿地林、東スーダンサバンナ、北コンゴ森林サバンナモザイク、サヘルアカシアサバンナの6つの陸上エコリージョンが存在する。

南西部の熱帯雨林地帯にはザンガ=サンガ国立公園があり、マルミミゾウやニシローランドゴリラの重要な生息地として知られている。北部にはマノヴォ=グンダ・サン・フローリス国立公園があり、ヒョウ、ライオン、チーター、サイなどの野生動物が豊富に生息している。また、北東部にはバミンギ・バンゴラン国立公園がある。これらの国立公園は、過去数十年にわたり、特にスーダンからの密猟者の活動によって深刻な影響を受けている。

2020年時点で、森林被覆率は国土総面積の約36%(2,230万3千ヘクタール)であり、1990年の2,320万3千ヘクタールから減少している。2020年には、自然再生林が2,230万1千ヘクタール、植林が2千ヘクタールを占めた。自然再生林のうち9%は原生林(人間の活動の明らかな兆候がない自生樹種で構成される森林)と報告されている。2015年時点で、森林面積の91%が公有、9%が私有と報告されている。森林減少率は年間約0.4%とされ、違法伐採が横行している。2021年には、中央アフリカ共和国の森林破壊率が71%増加した。

森林破壊、密猟、そして北部地域における砂漠化の進行は、国の自然環境と生物多様性に対する主要な脅威である。これらの環境問題は、食糧安全保障の悪化、水資源の枯渇、地域住民の生活基盤の喪失といった深刻な社会的影響をもたらし、紛争の一因ともなっている。

5. 政治

中央アフリカ共和国の政治は、長年にわたるクーデター、内戦、そして脆弱な統治機構によって特徴づけられる。民主主義制度は名目上存在するものの、その実質的な機能は著しく制限されており、人権侵害や汚職が深刻な問題となっている。

5.1. 政府構造

中央アフリカ共和国は、形式的には大統領制共和制をとる。行政府、立法府、司法府の三権分立が憲法上規定されているが、実際には大統領に行政権が集中し、司法の独立性も十分に確保されていない。

5.1.1. 行政

国家元首は大統領であり、国民の直接選挙によって選出される(現行憲法では任期7年)。大統領は首相を任命し、閣僚評議会(内閣に相当)を主宰する。閣僚評議会は法案の発議や政府業務の監督を行うが、大統領の強い影響下にある。2018年時点で、公式政府は国土の大部分を統制できておらず、多くが反政府勢力の支配下にある。

5.1.2. 立法

議会は一院制の国民議会(Assemblée Nationaleアサンブレ・ナシオナルフランス語)である。議員は直接選挙(二回投票制)によって選出され、任期は5年である。定数は140議席。立法権は政府と議会の双方に与えられているが、実際には政府(大統領)の意向が強く反映される傾向にある。

5.1.3. 司法

他の多くの旧フランス植民地と同様、中央アフリカ共和国の法制度はフランス法に基づいている。最高司法機関は最高裁判所(Cour Suprêmeクール・シュプレームフランス語)であり、裁判官は大統領によって任命される。憲法裁判所も存在し、その裁判官も同様に大統領によって任命される。法の支配は脆弱であり、司法制度の機能不全、汚職、政治的介入などが問題となっている。特に紛争地域では、公式な司法制度がほとんど機能しておらず、武装勢力による独自の「裁き」が行われることもある。

5.2. 主要政党および政治勢力

2003年のフランソワ・ボジゼによるクーデター以前は、ボジゼ政権の事実上の与党である国民集合クワ・ナ・クワ(KNK、ボジゼ自身は無所属)、アンジュ=フェリクス・パタセ前大統領の所属する中央アフリカ人民解放運動 (MLPC)、アンドレ・コリンバ元大統領が率いた中央アフリカ民主連合 (RDC) などが主要政党であった。

2013年のセレカによる政権掌握以降、政治情勢はさらに流動化した。セレカ自体はイスラム教徒を主体とする武装勢力の連合体であり、後に複数の派閥に分裂した。これに対抗してキリスト教徒を主体とする武装勢力「アンチ・バラカ」も台頭し、国内は多数の武装勢力が割拠する状態となった。

現在のフォースタン=アルシャンジュ・トゥアデラ政権は、これらの武装勢力との和平と国民和解を主要課題としているが、政府の統治能力は依然として限定的であり、多くの地域が武装勢力の影響下にある。2019年2月には政府と14の主要武装勢力との間で和平合意が署名されたが、その後も衝突は散発的に続いている。

5.3. 人権

中央アフリカ共和国における人権状況は極めて劣悪である。アメリカ合衆国国務省の2009年の人権報告書は、中央アフリカ共和国の人権状況が劣悪であると指摘し、多数の政府による虐待に懸念を表明した。同報告書は、治安部隊による超法規的処刑、容疑者や囚人に対する拷問、殴打、強姦が処罰されることなく行われていると主張した。また、刑務所や拘置所の過酷で生命を脅かす状況、恣意的逮捕、長期にわたる未決拘禁、公正な裁判を受ける権利の否定、移動の自由の制限、公的汚職、労働者の権利の制限なども指摘された。

国務省報告書はまた、広範な集団暴力、女性器切除の蔓延、女性およびピグミーに対する差別、人身売買、強制労働、児童労働についても言及している。移動の自由は、国の北部では「国家治安部隊、武装盗賊、その他の非国家武装組織の行動により」制限されており、政府軍と反政府勢力との戦闘により、多くの人々が国内避難民となっている。

魔術の告発に関連した子供や女性に対する暴力も、同国における深刻な問題として指摘されている。魔術は刑法上、犯罪とされている。

表現の自由は国の憲法で取り上げられているが、政府によるメディアへの脅迫事件が発生している。国際研究交流委員会(IREX)のメディア持続可能性指数に関する報告書は、「同国は目標を最小限しか達成しておらず、法制度や政府の一部は自由なメディアシステムに反対している」と指摘した。

女子の約68%が18歳になる前に結婚しており、国連の人間開発指数では、調査対象188カ国中188位にランクされた(2017年時点)。国際労働局も、最新版の「児童労働または強制労働によって生産された商品のリスト」で同国に言及している。

特に、2012年以降の内戦激化に伴い、政府軍、セレカ、アンチ・バラカなど全ての紛争当事者による深刻な人権侵害が報告されている。これには、民間人の無差別殺害、性的暴力、略奪、強制徴兵(少年兵を含む)などが含まれる。アカ族(ピグミー)などの少数民族は、土地収奪、強制労働、暴力の対象となりやすく、特に脆弱な立場に置かれている。女性や子供に対する暴力も深刻で、紛争下における性的暴力は戦争犯罪として横行し、子供たちは教育の機会を奪われ、兵士として利用されるケースも後を絶たない。

国際社会からは、これらの人権侵害に対する非難の声が上がり、国連人権理事会や国際刑事裁判所(ICC)による調査も行われているが、国内の司法制度が機能不全に陥っているため、加害者の責任追及はほとんど進んでいない。

5.4. 最近の情勢と課題

中央アフリカ共和国は、依然として深刻な政治的・社会的混乱の渦中にある。最大の課題は、2012年から続く内戦の終結と国内の平和構築である。政府の国家統治能力は極めて脆弱で、国土の大部分、特に地方は武装勢力の影響下にあり、中央政府の権威が及んでいない。

和平交渉の試みは断続的に行われているが、武装勢力の数が多く、それぞれの利害が複雑に絡み合っているため、包括的かつ持続的な和平の達成は困難を極めている。2019年の和平合意も、その後の衝突や選挙を巡る混乱で形骸化している側面がある。

民主主義の定着も大きな課題である。選挙は実施されるものの、治安の悪さや不正疑惑、一部勢力のボイコットなどにより、その正当性や包括性が問われることが多い。法の支配の確立は喫緊の課題であり、特に人権侵害の加害者に対する責任追及(アカウンタビリティ)の欠如が、不処罰の文化を助長し、暴力の連鎖を断ち切れない要因となっている。

汚職は政治・行政のあらゆるレベルで蔓延しており、国家の資源を蝕み、国民の政府に対する不信感を増大させている。経済再建も急務であるが、内戦によるインフラ破壊、治安悪化による経済活動の停滞、資源(特にダイヤモンドや金)の違法採掘と密輸、そして外国勢力(特にロシアのワグネル・グループなど)による資源収artigenな活動が大きな障害となっている。これらの勢力は、政府の軍事支援と引き換えに鉱物資源の採掘権を得ており、その利益が国民に還元されることなく国外に流出しているとの批判がある。

深刻な人道危機も継続しており、多数の国民が国内外への避難を余儀なくされ、食糧不安や医療崩壊も深刻である。国際社会からの支援は不可欠であるが、治安の悪さから支援活動も困難を伴うことが多い。これらの複雑に絡み合った課題を解決し、持続可能な平和と発展を実現するためには、国内の全ての関係者の努力に加え、国際社会の建設的かつ長期的な関与が求められる。

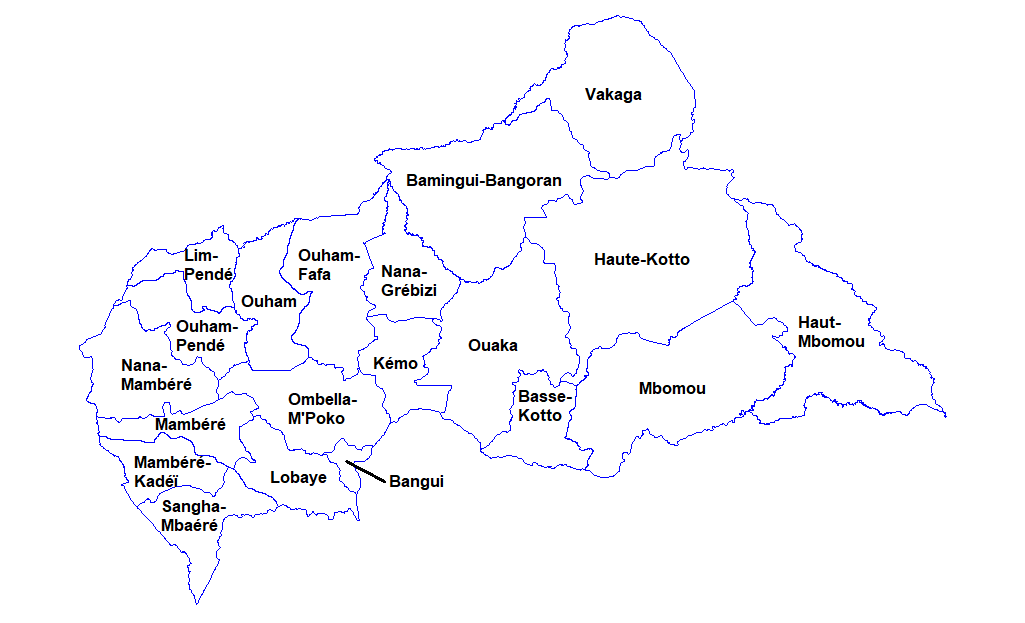

6. 行政区画

中央アフリカ共和国は、2021年1月以降、20の州(県とも、préfecturesプレフェクチュールフランス語)に分けられている。このうち2つは経済州(préfectures économiquesプレフェクチュール・エコノミックフランス語)であり、首都バンギは自治県(commune autonomeコミューン・オトノムフランス語)として扱われる。これらの州はさらに84の郡(地区、支庁、sous-préfecturesスープレフェクチュールフランス語)に細分化される。

- バミンギ・バンゴラン州 (Bamingui-Bangoran)

- バンギ州 (Bangui) - 自治県

- バス・コト州 (Basse-Kotto)

- オート・コト州 (Haute-Kotto)

- オー・ムボム州 (Haut-Mbomou)

- ケモ州 (Kémo)

- リム・ペンデ州 (Lim-Pendé)

- ロバイエ州 (Lobaye)

- マンベレ州 (Mambéré)

- マンベレ・カデイ州 (Mambéré-Kadéï)

- ムボム州 (Mbomou)

- ナナ・グリビジ州 (Nana-Grébizi) - 経済州

- ナナ・メンベレ州 (Nana-Mambéré)

- オンベラ・ムポコ州 (Ombella-M'Poko)

- ワカ州 (Ouaka)

- ウハム州 (Ouham)

- ウハム・ファファ州 (Ouham-Fafa)

- ウハム・ペンデ州 (Ouham-Pendé)

- サンガ・ムバエレ州 (Sangha-Mbaéré) - 経済州

- バカガ州 (Vakaga)

6.1. 主要都市

中央アフリカ共和国で最大の都市は首都のバンギである。バンギはウバンギ川の遡航限界点に位置し、政治・経済の中心地であるだけでなく、大規模な河港を有し貿易も盛んである。2003年の国勢調査によると、バンギの人口は約62万人であった。西隣のビンボ(人口約12万人)などを含めた都市圏を形成している。

バンギに次ぐ主要都市としては、西部のベルベラティ(人口約7万7千人)、カルノー(人口約4万5千人)、中部のバンバリ(人口約4万1千人)、北西部のブアル(人口約4万人)、北部のボサンゴア(人口約3万6千人)、東部のブリア(人口約3万5千人)、南東部のバンガスー(人口約3万1千人)などがある(人口はいずれも2003年国勢調査)。これらの都市は各州の行政・経済の中心地としての役割を担っているが、内戦の影響で多くが荒廃し、インフラも未整備な状態にある。

7. 軍事

中央アフリカ共和国国軍(Forces Armées Centrafricainesフォルス・アルメ・サントラフリケーヌフランス語、Central African Armed Forcesセントラル・アフリカン・アームド・フォーシズ英語、略称FACA)は、陸軍(航空部隊を含む)、憲兵隊、および国家警察で構成されている。兵役は選抜徴兵制が採用されており、任期は2年である。しかし、長年の内戦と政情不安により、国軍の組織、兵力、装備は極めて脆弱であり、国土全域の治安維持能力は著しく低い。

国防政策は、国内の反政府勢力や武装集団への対応、国境警備、そして国際的な平和維持活動への参加(限定的)に重点を置いている。しかし、実際には政府の統制が及ぶ範囲は首都バンギとその周辺に限られることが多く、地方では様々な武装勢力が割拠している。

このような状況下で、国際部隊の活動が国の安全保障において重要な役割を果たしている。特に、国連平和維持活動である国際連合中央アフリカ多次元統合安定化ミッション(MINUSCA)は、文民の保護、人道支援の促進、武装解除・動員解除・社会復帰(DDR)プロセスの支援などを任務として、多数の兵員と警察官を派遣している。

近年では、ロシアの民間軍事会社であるワグネル・グループの兵士が、政府軍の訓練やトゥアデラ大統領の警護、反政府勢力との戦闘などに深く関与している。このロシアの軍事的プレゼンスの増大は、国内の人権状況や資源管理、さらには地域の地政学的バランスに複雑な影響を与えており、国際社会から懸念の声も上がっている。フランスも旧宗主国として歴史的に軍事的関与を続けてきたが、ロシアの影響力拡大に伴い、その役割は変化しつつある。

8. 国際関係

中央アフリカ共和国の外交政策は、深刻な国内の不安定さと経済的脆弱性を背景に、主に安全保障の確保と国際社会からの援助獲得に重点を置いている。旧宗主国フランスとの歴史的なつながりが深いが、近年はロシアの影響力が急速に拡大している。

8.1. 主要国との関係

中央アフリカ共和国は、旧宗主国であるフランスとの歴史的関係が深い一方、近年はロシアの軍事的・政治的影響力が急速に拡大している。中国やアメリカ合衆国、欧州連合とも関係を持つ。また、多くの国境を接するチャドやスーダンなどの周辺諸国との関係は、難民問題や地域紛争により複雑な様相を呈している。大韓民国とは1963年に外交関係を樹立した。

8.1.1. フランスとの関係

旧宗主国であるフランスとは、独立以来、政治、経済、軍事的に密接な関係を維持してきた。フランスは長年にわたり中央アフリカ共和国の主要な援助国であり、軍事介入や平和維持活動にも深く関与してきた。しかし、近年のロシアの影響力拡大や、中央アフリカ政府の対ロシア接近により、両国関係には変化も見られる。フランスは依然として重要なパートナーであるが、その影響力は相対的に低下しつつある。

8.1.2. ロシアとの関係

近年、ロシアは中央アフリカ共和国に対する政治的・軍事的影響力を急速に拡大させている。特に、民間軍事会社ワグネル・グループの活動は顕著であり、トゥアデラ政権の軍事支援、大統領警護、反政府勢力との戦闘に従事している。この見返りとして、ワグネル・グループはダイヤモンドや金などの鉱物資源の採掘権を得ているとされ、その利益が不透明な形で国外に流出しているとの批判がある。ロシアの関与は、国内の人権状況の悪化(ワグネルによる民間人への暴力や虐待の報告)、天然資源の不透明な管理、そして国の主権に対する懸念を引き起こしている。国際社会、特に西側諸国は、この状況を警戒しており、ロシアの影響力拡大が地域の不安定化を助長する可能性を指摘している。

8.1.3. 周辺諸国との関係

中央アフリカ共和国は、チャド、スーダン、南スーダン、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、カメルーンといった多くの隣接国と国境を接している。これらの国々との関係は、国境管理、難民問題、地域紛争への相互介入など、複雑な要素を抱えている。特に、チャドやスーダンは歴史的に中央アフリカの国内政治に影響力を行使してきた。また、長引く内戦により、大量の難民が周辺国へ流出し、受け入れ国の負担となっている一方、周辺国の紛争から中央アフリカへ逃れてくる難民も存在する。武装勢力が国境を越えて活動することも多く、地域の不安定化要因となっている。

8.1.4. 大韓民国との関係

大韓民国と中央アフリカ共和国は、1963年9月に外交関係を樹立した。1988年のソウルオリンピックには中央アフリカ共和国も選手団を派遣した。2008年9月に再開された在カメルーン大韓民国大使館が中央アフリカ共和国を兼轄している。2010年12月時点で、約20人の韓国人が中央アフリカ共和国に居住していた。経済的・文化的な交流は限定的であるが、人道支援や開発協力の分野での関係構築が期待される。

8.1.5. その他の国・機関との関係

中国は、インフラ投資などを通じてアフリカ諸国への影響力を強めており、中央アフリカ共和国もその例外ではない。アメリカ合衆国は、民主主義推進や人道支援の観点から関与しているが、近年はロシアの動きを警戒している。欧州連合(EU)も、人道支援、開発援助、平和構築支援などを通じて重要な役割を果たしている。

8.2. 国際機関との関係および国際援助

中央アフリカ共和国は、国際連合(UN)、アフリカ連合(AU)、中部アフリカ諸国経済共同体(ECCAS)、フランコフォニー国際機関、非同盟運動などに加盟している。長年の紛争と経済的困難のため、国際社会からの人道支援および開発援助に大きく依存している。国連は、国際連合中央アフリカ多次元統合安定化ミッション(MINUSCA)を通じて平和維持活動を展開し、文民保護や人道支援の調整を行っている。アフリカ連合も、調停努力や平和維持活動への部隊派遣などで関与している。

国際援助は、食糧、医療、避難民支援などの緊急人道支援から、ガバナンス改善、インフラ整備、教育支援といった長期的な開発援助まで多岐にわたる。しかし、援助の効果は、国内の治安状況の悪さ、政府の腐敗、援助物資の横流しなどによってしばしば阻害される。援助の透明性と説明責任の確保、そして現地社会のニーズに即した支援の実施が重要な課題となっている。

8.3. 人道問題と国際社会の支援

中央アフリカ共和国は、世界で最も深刻な人道的危機に直面している国の一つである。継続する紛争により、人口の大部分が影響を受け、多数の難民と国内避難民が発生している。2018年5月には、人口約450万人のうち、国外難民が57万人、国内避難民が67万人に達し、全人口の4分の1が故郷を追われた状態であった。

食糧危機も深刻で、多くの国民が慢性的な食糧不足と栄養失調に苦しんでいる。農業生産は紛争によって阻害され、物流網も寸断されているため、食糧アクセスは極めて困難である。保健衛生状況も劣悪で、マラリア、コレラ、ハンセン病などの感染症が蔓延している。医療インフラは崩壊状態にあり、特に紛争地域では医療サービスへのアクセスが絶望的である。乳幼児死亡率や妊産婦死亡率も依然として高い水準にある。

国際社会は、国連機関(UNHCR、WFP、UNICEF、WHOなど)や多数の国際NGOを通じて、食糧援助、医療支援、避難民保護、水・衛生改善などの人道支援活動を展開している。しかし、治安の悪さ、インフラの未整備、資金不足などが支援活動の大きな障害となっている。支援活動においては、最も脆弱な立場にある人々のニーズを優先し、人権を尊重した形で行われることが不可欠である。また、緊急支援だけでなく、紛争の根本原因に対処し、持続可能な平和と開発を促進するための長期的な取り組みが求められている。

9. 経済

中央アフリカ共和国の経済は、長年の政情不安と内戦により深刻な打撃を受け、世界最貧国の一つに数えられる。豊富な天然資源に恵まれているものの、その恩恵は国民にほとんど及ばず、むしろ紛争の要因となることさえある。

9.1. 経済構造および主要産業

国内総生産(GDP)は極めて低く、一人当たりGDPも世界最低水準である。経済は第一次産業に大きく依存しており、農業、林業、鉱業が主要な部門となっている。農業はGDPの約半分を占め、国民の大多数が従事しているが、その多くは自給自足的な零細農業である。林業と鉱業は主要な外貨獲得源であるが、違法伐採や密輸が横行し、国の歳入への貢献は限定的である。

経済活動における非公式部門(インフォーマルセクター)の役割が大きく、統計には表れない小規模な商業活動やサービス業が国民の生活を支えている側面がある。しかし、非公式部門は不安定で、労働者の権利保護も不十分である。

9.1.1. 農業および林業

主要な農産物は、主食であるキャッサバのほか、トウモロコシ、モロコシ、アワ、ラッカセイ、ゴマ、プランテンバナナなどである。輸出用商品作物としては、綿花やコーヒーが栽培されているが、生産量は不安定である。食糧安全保障は深刻な課題であり、慢性的な食糧不足と栄養失調が蔓延している。紛争による農地の放棄、インフラの破壊、農業資材の不足などが農業生産を阻害している。

林業は、国土の約3分の1を占める森林資源を背景に、重要な産業となっている。特に南部の熱帯雨林からは、アユース、サペリ、シポといった高級木材が産出される。しかし、違法伐採や持続可能性を無視した開発が問題となっており、森林資源の枯渇や環境破壊が懸念される。

9.1.2. 鉱業 (ダイヤモンドなど)

中央アフリカ共和国は、ダイヤモンド、金、ウランなどの鉱物資源が豊富に埋蔵されている。特にダイヤモンドは主要な輸出品目であり、輸出収入の大きな割合を占めてきた。しかし、その多くは紛争地域で採掘される「紛争ダイヤモンド」であり、武装勢力の資金源となっている。このため、国際的なダイヤモンド取引の認証制度であるキンバリー・プロセスにより、中央アフリカ産ダイヤモンドの輸出は長らく禁止または制限されてきた。2016年以降、一部地域のダイヤモンドについては輸出が再開されたが、依然として多くの地域での採掘は違法かつ危険な状態で行われている。

金やウランも採掘されているが、その規模や管理体制は不透明な部分が多い。鉱物資源の採掘は、しばしば深刻な社会的・環境的影響をもたらす。採掘現場では、強制労働や児童労働といった労働者の権利侵害が報告されており、また、採掘による土壌汚染や水質汚濁、森林破壊といった環境問題も引き起こしている。資源の富が国民に還元されず、一部の権力者や外国企業、武装勢力によって独占される構造が、国の貧困と紛争を永続させる一因となっている。

9.2. 経済状況と課題

中央アフリカ共和国の経済状況は極めて厳しい。一人当たりGDPは世界で最も低い水準にあり、国民の大多数が極度の貧困状態にある。2017年時点で、購買力平価ベースの一人当たりGDPは世界最低であった。高い貧困率は、食糧不安、医療アクセスの欠如、教育機会の剥奪といった問題と密接に関連している。

対外債務も大きな負担となっており、国の財政を圧迫している。汚職は経済のあらゆる側面に蔓延し、経済成長を阻害し、国民の不信感を増大させている。インフレーションも国民生活を苦しめている。

2022年4月、中央アフリカ共和国は世界で2番目の国としてビットコインを法定通貨として採用したが、国民のインターネット普及率や電力供給の不安定さ、金融リテラシーの低さなどから、その実効性には疑問が呈された。その後、地域の中央銀行委員会(COBAC)が暗号資産の使用を禁止する決定を下し、ビットコインの法定通貨としての地位は事実上撤回された。

持続可能な開発のための課題は山積している。内戦の終結と治安の回復、ガバナンスの改善と汚職の撲滅、インフラ整備、教育・医療水準の向上、そして天然資源の公正かつ持続可能な管理が不可欠である。

9.3. 社会基盤

国家の経済活動と国民生活に不可欠な社会基盤(インフラストラクチャー)は、長年の紛争と投資不足により極度に未整備な状態にある。インフラの欠如は、経済発展を阻害し、国民生活の質を低下させ、地域間の格差を拡大させる要因となっている。

9.3.1. 交通および通信

道路網は劣悪で、舗装されているのは首都バンギから主要都市へ向かう一部区間のみであり、地方の道路の多くは未舗装のままである。雨季には多くの道路が通行不能となり、物資の輸送や人々の移動を著しく困難にしている。特に国外へ抜ける道路は重要な貿易ルートであるが、そのほとんどが未舗装である。

河川輸送は、ウバンギ川がバンギまで航行可能であり、コンゴ川水系を通じて大西洋へのアクセスルートとなっているが、周辺国の政情不安や施設の老朽化により、その機能は限定的である。国内に鉄道は存在しない。

航空輸送は、首都バンギにあるバンギ・ムポコ国際空港が唯一の国際空港であるが、就航便数は限られている。

通信インフラも未発達である。固定電話の普及率は極めて低く、携帯電話は都市部を中心に普及しつつあるが、地方では電波が届かない地域も多い。インターネットの普及率はアフリカ諸国の中でも最低レベルであり、情報格差が深刻な問題となっている。

9.3.2. エネルギー

中央アフリカ共和国は主に水力発電を利用しているが、発電設備は老朽化し、供給能力は需要を大きく下回っている。電力供給は不安定で、計画停電が頻発し、国民の電化率は極めて低い。2019年時点で、総人口の15.6%しか電力にアクセスできず、都市部では34.6%であるのに対し、農村部ではわずか1.5%に留まっている。エネルギーアクセスの欠如は、経済活動、教育、医療など、国民生活のあらゆる側面に悪影響を及ぼしている。

10. 社会

中央アフリカ共和国の社会は、長年の紛争と貧困により深刻な課題を抱えている。治安の悪化、蔓延する貧困と飢餓、そして脆弱な市民社会が特徴的である。

10.1. 公共秩序と治安

内戦と多数の武装勢力の活動により、国内の公共秩序は崩壊状態にあり、治安は極めて悪化している。政府による治安維持の取り組みは、首都バンギとその周辺に限られることが多く、地方では武装勢力が実質的な支配権を握っている地域も少なくない。これらの武装勢力は、民間人に対する略奪、暴力、性的暴行などを繰り返しており、国民の安全は常に脅かされている。

国際社会は、国連平和維持活動(MINUSCA)などを通じて治安回復を支援しているが、広大な国土と複雑な紛争状況の中で、その効果は限定的である。PKO部隊自身が攻撃対象となることもあり、活動には多くの困難が伴う。市民の安全確保は、国の再建に向けた最優先課題の一つである。

10.2. 飢餓および貧困問題

中央アフリカ共和国は、世界で最も深刻な飢餓と貧困に苦しむ国の一つである。国民の大多数が慢性的な食糧不足と栄養失調に直面しており、特に子供たちの栄養状態は危機的である。貧困率は極めて高く、多くの人々が1日2 USD未満で生活している。

これらの問題の背景には、紛争による農業生産の破壊、インフラの未整備による食料アクセスの困難、気候変動の影響、そして政府の統治能力の欠如といった構造的な問題が存在する。国内外からの食糧援助や開発支援が行われているが、根本的な解決には至っていない。

社会的弱者、特に女性、子供、高齢者、そしてアカ族(ピグミー)のような少数民族は、飢餓と貧困の影響を最も深刻に受けている。彼らの保護と支援は、人道的な観点からも喫緊の課題である。

11. 人口と住民

中央アフリカ共和国の人口は、高い出生率と死亡率、そして紛争による大規模な人口移動によって特徴づけられる。多様な民族構成を持ち、言語や宗教も多岐にわたるが、これらが時に社会的な緊張の原因ともなっている。

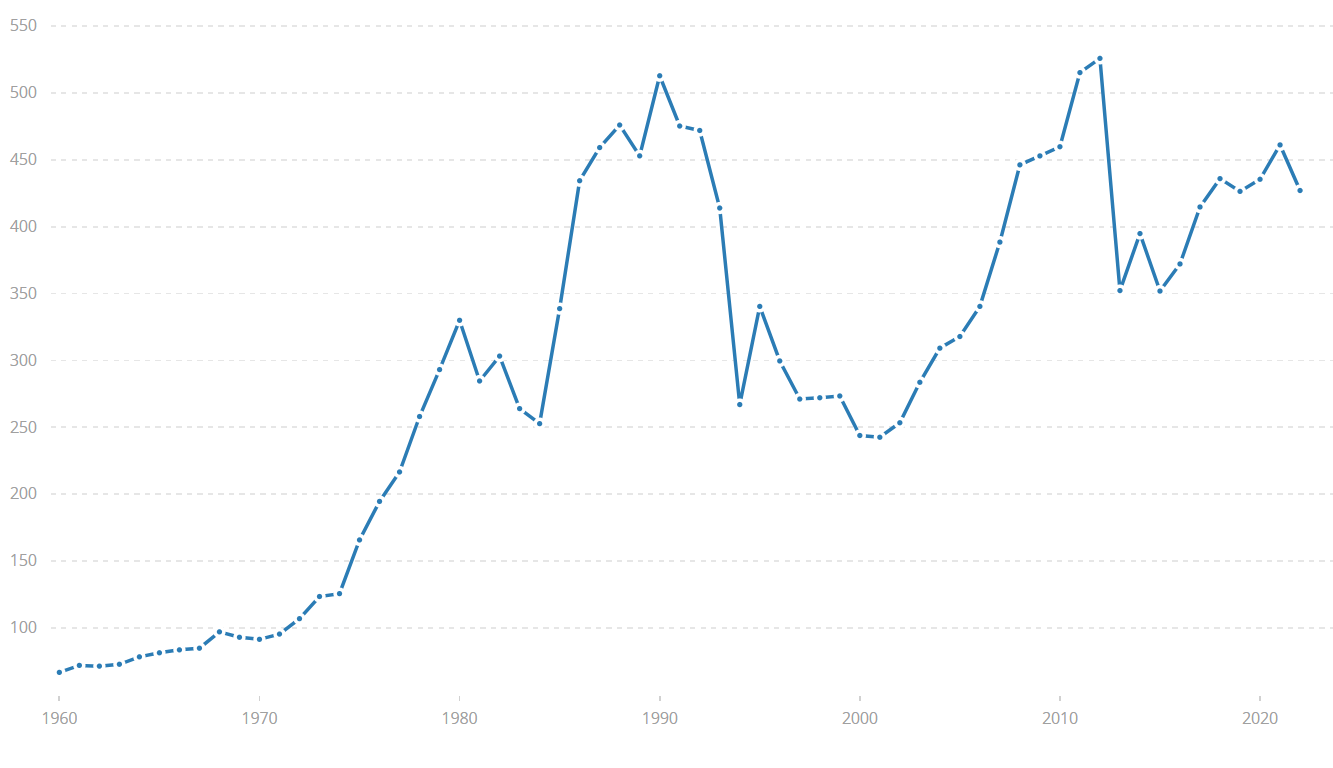

11.1. 人口構成および統計

2024年時点の総人口は約535万人と推定されている。独立以来、人口はほぼ4倍に増加したが、依然として人口密度は低い。人口成長率は高いものの、平均寿命は依然として短く、乳幼児死亡率は世界で最も高い水準にある。都市化率は比較的低いが、首都バンギへの人口集中が進んでいる。

性別・年齢別人口構成は、若年層が非常に多いピラミッド型を示している。2010年の統計では、15歳未満の人口が40.4%を占めていた。

国連の推計によると、15歳から49歳の人口の約4%がHIV陽性である。抗レトロウイルス療法の利用は限られており、近隣諸国と比較しても低い水準にある。

11.2. 民族

中央アフリカ共和国には80以上の民族集団が存在し、それぞれが独自の言語と文化を有している。主要な民族集団としては、アダマワ・ウバンギ語群を話す人々が中心である。最も人口が多いのはバヤ人(総人口の約28.8%)、次いでバンダ人(約22.9%)であり、これら二つの集団で人口の半数以上を占める(2003年時点)。その他、マンジャ人、サラ人、ムブーム人、ンバンディ人、ヤコマ人、ザンデ人などが居住している。また、フラニ人(プル人)、アラブ系のバッガラ人なども存在する。

南西部の森林地帯には、狩猟採集民であるアカ族(ピグミー)が居住している。アカ族は伝統的な生活様式を維持しているが、森林破壊や外部社会との接触により、その文化や生活基盤が脅かされている。また、差別や権利侵害の対象となることも多く、社会的に非常に脆弱な立場に置かれている。

民族間の関係は、歴史的には比較的良好であったが、近年の内戦では民族的・宗教的な対立が煽られ、暴力の要因となるケースも見られる。

11.3. 言語

公用語はフランス語とサンゴ語である。サンゴ語は、現地のンバンディ語を基盤として形成されたクレオール言語であり、異なる民族間の共通語(リングワ・フランカ)として広く使用されている。中央アフリカ共和国は、アフリカの言語を公用語として認めている数少ないアフリカ諸国の一つである。

その他、各民族集団はそれぞれ独自の言語を話しており、多様な言語状況を呈している。

11.4. 宗教

2003年の国勢調査によると、人口の80.3%がキリスト教徒(プロテスタント51.4%、ローマ・カトリック28.9%)、10%がイスラム教徒、4.5%がその他の宗教、5.5%が無宗教であった。より最近のピュー研究所の2010年の推計では、キリスト教徒が89.8%(プロテスタント60.7%、カトリック28.5%)、イスラム教徒が8.9%となっている。伝統宗教(アニミズム)も実践されており、多くの伝統的信仰がキリスト教やイスラム教の実践に取り入れられている。

キリスト教徒は国内全域に分布しているのに対し、イスラム教徒は主に北部に集中している。宣教師グループも多数活動しており、ルター派、バプテスト派、カトリック、グレース・ブレザレン、エホバの証人などが含まれる。これらの宣教師は主にアメリカ、フランス、イタリア、スペイン出身者であるが、ナイジェリア、コンゴ民主共和国など他のアフリカ諸国出身者も多い。

11.4.1. 宗教対立問題

歴史的には異なる宗教間の共存が見られたが、2012年以降の内戦の激化に伴い、宗教間の対立が深刻な社会問題となっている。イスラム教徒を主体とする武装勢力連合セレカの台頭と、それに対抗する形で結成されたキリスト教徒を主体とする民兵組織アンチ・バラカとの間で激しい戦闘が繰り返され、多くの民間人が犠牲となった。

この対立は、セレカによるキリスト教徒への迫害と、アンチ・バラカによるイスラム教徒への報復という暴力の連鎖を生み出し、社会の分断を深めた。多くのモスクや教会が破壊され、宗教指導者に対する攻撃も発生した。国連の報告では、イスラム教徒とキリスト教徒間の宗教的緊張は高いと指摘されている。

社会統合のための努力は続けられているが、紛争によって植え付けられた不信感や憎悪は根深く、和解への道は険しい。宗教対立は、単に宗教的な問題に留まらず、政治的・経済的な利権争いや民族間の対立とも複雑に絡み合っており、その解決には多角的なアプローチが必要とされている。この対立は、信教の自由、生命と安全の権利といった基本的人権を著しく侵害している。

11.5. 教育

中央アフリカ共和国の教育制度は、旧宗主国であるフランスの制度をモデルとしている面がある。義務教育は6歳から14歳までと規定されており、公教育は無料である。しかし、実際には就学率は低く、特に女子の就学率は男子に比べて低い。成人の識字率は約36.8%(2015年)と非常に低い水準にある。

高等教育機関としては、首都バンギにある公立のバンギ大学(医学部を含む)や、国際大学であるユークリッド大学が存在する。

長年の内戦は教育システムに壊滅的な打撃を与えてきた。学校施設の破壊や略奪、教員の避難、そして治安の悪化による通学困難などが原因で、多くの子供たちが教育の機会を奪われている。2013年以降の紛争激化時には、児童の70%が通学不可能になったと報告されており、2017年時点でも学校の20%が休校したままとなっていた。教材の不足、教員の質の低さ、そして教育予算の慢性的な不足も深刻な問題である。

教育へのアクセスの欠如は、貧困の連鎖を断ち切れず、国の将来的な発展を妨げる大きな要因となっている。特に紛争下においては、子供たちを暴力や搾取から守り、将来への希望を与えるためにも、教育の継続が極めて重要である。

11.6. 保健衛生

中央アフリカ共和国の保健衛生状況は世界で最も劣悪な水準にある。平均寿命は男女ともに非常に短く、2007年には女性48.2歳、男性45.1歳であった。

主要な疾病としては、マラリアが風土病として蔓延しており、主要な死因の一つとなっている。HIV/AIDSの蔓延率も高く、2009年の推計では成人(15~49歳)の約4.7%が罹患している。その他、ハンセン病、下痢症、呼吸器感染症なども一般的である。

医療サービスへのアクセスは極めて限定的である。国内最大の病院は首都バンギに集中しているが、地方では医療施設がほとんど存在しないか、あっても医薬品や医療従事者が不足している。2009年の統計では、医師一人当たりの人口は約2万人であった。政府の保健医療への支出は極めて低く、国民一人当たり年間20 USD(PPP、2006年)程度であった。

特に女性の健康状態は深刻で、2010年時点で妊産婦死亡率は世界で4番目に高かった。2014年の合計特殊出生率は女性一人当たり4.46人と推定されている。女性の約25%が女性器切除(FGM)を受けている。多くの出産は伝統的な産婆によって介助されるが、彼らの多くは正式な訓練をほとんど受けていない。

劣悪な衛生状態も健康問題を悪化させる要因となっている。安全な水へのアクセスは限られ、適切な下水処理施設もほとんどないため、水因性疾患が蔓延しやすい。

紛争は保健医療システムに壊滅的な影響を与えている。医療施設の破壊や略奪、医療従事者の避難、医薬品供給の途絶などが常態化し、特に紛争地域では基本的な医療サービスさえ提供できない状況が続いている。国際機関やNGOが医療支援活動を行っているが、治安の悪さや資金不足などから、その活動は困難を極めている。2014年にははしかの流行を防ぐために世界保健機関(WHO)による予防接種介入が行われた。

2024年の世界飢餓指数では、中央アフリカ共和国はデータが十分な127カ国中119位で、スコアは31.5であり、飢餓レベルは「深刻」とされている。

12. 文化

中央アフリカ共和国の文化は、国内に居住する80以上の多様な民族集団の伝統と、フランス植民地時代の影響、そして現代的な要素が混ざり合って形成されている。長年の紛争と貧困にもかかわらず、音楽、舞踊、口承文学などの豊かな文化的伝統が息づいている。

12.1. 伝統文化および生活様式

各民族集団は、独自の伝統的な慣習、儀礼、社会構造を有している。例えば、アカ族(ピグミー)は森林での狩猟採集生活と複雑なポリフォニー音楽で知られている。農耕民族の間では、共同体意識が強く、長老や伝統的指導者が社会において重要な役割を果たしてきた。通過儀礼や季節の祭りなども、地域社会の結束を強める上で重要であった。しかし、都市化の進展、西洋文化の流入、そして近年の紛争による社会の混乱は、伝統的な生活様式や価値観に大きな変化をもたらしている。

12.2. 食文化

主食は、キャッサバ(マニオク)、プランテンバナナ(調理用バナナ)、ヤムイモ、タロイモ、トウモロコシ、米などである。これらを粉にして粥状にしたもの(フフに似たもの)や、茹でたり焼いたりして食べることが多い。副菜としては、野生の葉野菜、豆類、川魚、そしてブッシュミート(野生動物の肉)などが用いられる。ピーナッツソースやパーム油を使った煮込み料理も一般的である。伝統的な飲み物としては、モロコシやトウモロコシから作られる地酒がある。

12.3. 文学および芸術

豊かな口承文学の伝統があり、神話、伝説、民話、ことわざなどが世代から世代へと語り継がれてきた。現代文学においては、エティエンヌ・ゴイエミデなどが知られる小説家・詩人として挙げられる。

視覚芸術では、木彫りの彫刻、仮面、陶器、編み物などの伝統工芸が各民族によって作られてきた。これらは儀礼用や日常生活用として用いられ、地域ごとに特徴的な様式が見られる。現代美術の分野での活動は、国内の不安定な状況により制約を受けている。

12.4. 音楽

音楽と舞踊は、中央アフリカの文化において非常に重要な位置を占めている。伝統音楽は、太鼓、木琴、弦楽器などを用いた多様なアンサンブルと、複雑なリズム、コールアンドレスポンス形式の歌唱が特徴である。各民族は独自の音楽と踊りのスタイルを持っており、儀式や祭りの際には欠かせない要素となっている。

現代ポピュラー音楽では、コンゴのルンバやスークース、カメルーンのマコッサなどの影響を受けた音楽が人気である。国内のアーティストも活動しているが、録音環境や市場の未整備が課題となっている。

12.5. スポーツ

最も人気のあるスポーツはサッカーである。サッカー中央アフリカ共和国代表は、バルテルミー・ボガンダ・スタジアムを本拠地としているが、FIFAワールドカップやアフリカネイションズカップへの出場経験はない。国内リーグも存在するが、資金難やインフラ不足に直面している。

バスケットボールも人気があり、バスケットボール中央アフリカ共和国代表は、過去にアフリカ選手権で2度優勝し、1974年にはサハラ以南のアフリカチームとして初めてバスケットボール世界選手権(現FIBAバスケットボール・ワールドカップ)に出場した。

12.6. 世界遺産

中央アフリカ共和国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された自然遺産が2件存在する。

- マノヴォ=グンダ・サン・フローリス国立公園(1988年登録)- 広大なサバンナ地帯に多様な野生動物が生息するが、密猟や紛争の影響で危機遺産リストに登録されている。

- サンガ川流域の3か国保護地域(2012年登録)- カメルーン、コンゴ共和国との3カ国にまたがる広大な熱帯雨林保護地域の一部で、中央アフリカ国内ではザンガ=ンドキ国立公園などが含まれる。ゴリラやマルミミゾウなどの貴重な野生動物の生息地となっている。

12.7. 祝祭日

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記(フランス語) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Nouvel an | |

| 3月29日 | 独立の父バルテレミー・ボガンダの命日 | Décès du Fondateur Barthélemy Boganda | |

| 5月1日 | メーデー | Fête du Travail | |

| 6月30日 | 祈りの日 | Journée de prière | |

| 8月13日 | 独立記念日 | Fête de l'Indépendance | フランスからの独立(1960年) |

| 11月1日 | 諸聖人の日 | Toussaint | |

| 12月1日 | 国民の祝日 | Fête nationale | 自治共和国宣言(1958年) |

| 12月25日 | クリスマス | Noël |

※移動祝祭日(イースターマンデー、昇天祭、聖霊降臨祭の月曜日など)も存在する。

12.8. メディア

中央アフリカ共和国における報道の自由は著しく制限されている。長年の紛争と政治的不安定、そして権威主義的な政権により、ジャーナリストは脅迫、投獄、暴力の危険に常に晒されている。国営メディアは政府のプロパガンダ機関としての役割を果たすことが多く、独立系メディアの活動は極めて困難である。

主要なメディアとしては、国営のラジオ局(ラジオ・サントラフリク)、テレビ局(テレヴィジオン・サントラフリケーヌ)がある。新聞は数種類発行されているが、発行部数は少なく、影響力も限定的である。インターネットの普及率は非常に低いため、インターネットメディアの役割もまだ小さい。

ラジオは、識字率の低さや電力アクセスの問題から、最も広範な情報伝達手段となっている。しかし、その内容も政府の検閲を受けることが多い。紛争地域では、武装勢力が独自のラジオ局を運営し、プロパガンダを流布することもある。