1. 国名

トンガの正式名称はトンガ語でPuleʻanga Fakatuʻi ʻo Tongaトンガ語(プレアンガ・ファカトゥイ・オ・トンガ)、英語ではKingdom of Tonga英語である。通称はトンガ語、英語ともにTongaトンガ語(トンガ)である。トンガという言葉は、多くのポリネシア諸語において「南」または「南向き」を意味するfakatongaトンガ語(ファカトンガ)に由来し、この諸島が西ポリネシアの島々の中で最も南に位置することから名付けられた。ハワイ語のkonaハワイ語(コナ、「風下」の意)とも同源である。日本語での表記は「トンガ王国」、通称「トンガ」であり、漢字では「湯加」と表記される。

トンガは、1773年にイギリスの探検家ジェームズ・クック船長が初めて訪れた際、島民から温かい歓迎を受けたことから、「フレンドリー諸島(Friendly Islands英語)」として西欧に知られるようになった。クック船長は、毎年恒例のʻinasiトンガ語(イナシ)という、島の君主であるトゥイ・トンガに初物を奉納する祭りの時期に到着し、祭りに招待された。しかし、後に作家ウィリアム・マリナーによると、当時のトンガの指導者たちは実際には祭り中にクックを殺害しようと計画していたが、実行計画について合意に至らなかったため中止したという逸話も残っている。

2. 歴史

トンガの歴史は、約2500年前のラピタ人の到来に始まり、トゥイ・トンガ帝国による広大な海洋国家の形成、ヨーロッパ人との接触、王国の統一、イギリス保護領時代を経て、1970年の独立と現代の民主化への道のりへと続く。この過程で、トンガは独自の文化と社会構造を育み、外部からの影響を受けながらも主権を維持してきた。

2.1. 先史時代とラピタ文化

トンгаに最初に居住したのは、考古学的にラピタ文化と関連付けられるオーストロネシア語族を話す人々であった。彼らは紀元前1500年から紀元前1000年の間にメラネシアからサモアを経由してトンガに到達したと考えられている。正確な定住時期については学者の間で議論があるが、トリウム年代測定法により、既知の最古の居住地であるヌクウレカには紀元前888年(±8年)頃には人々が定住していたことが確認されている。ラピタ人は、現在のトンガ、サモア、フィジーにあたる島々で約1000年間にわたり生活し、航海、戦争、異種族間の結婚を繰り返しながら、独自の文化を築き上げていった。彼らは優れた航海技術を持ち、東南アジアから渡来した祖先(ラピタ人)がポリネシアへ移住する動きの一部としてトンガに定住した。トンガは、紀元前800年から750年頃の独特なラピタ様式の土器が出土しており、ポリネシアで最も古い遺跡の一つとして認められている。ラピタ人は主に海洋資源に依存した生活を送り、ブダイ科の魚、ベラ科の魚、カメ、ウナギなどを食料としていたほか、農業や牧畜も行っていた。この時期の重要な考古学的証拠として、特徴的な文様を持つラピタ式土器があり、主に貝殻や石で作られ、トンガでは特に現在のハアパイ諸島で多く発見されている。トンガの先史時代の歴史は、文字による記録が存在しなかったため、主に口承によって世代から世代へと伝えられてきた。

2.2. トゥイ・トンガ帝国

紀元950年頃、伝説的な初代トゥイ・トンガ(神聖王)であるアホエイトゥがトゥイ・トンガ王朝を創始し、これが後のトゥイ・トンガ帝国(トンガ大首長国とも)の基礎となった。12世紀頃までには、トゥイ・トンガの権威はニウエ、サモア、ロツマ、ウォリス・フツナ、ニューカレドニア、ティコピア島など、中央太平洋の広範な地域に及んでいた。特に10代目トゥイ・トンガのモモ王、11代目のトゥイタトゥイ王、そしてタラタマ王の治世において、帝国は経済的、民族的、文化的に大きな影響力を持ち、タラソクラシー(海洋帝国)として西はソロモン諸島の一部やフィジー全域、東はサモアやニウエ、さらには現在のフランス領ポリネシアの一部までを支配下に置いた。首都は当初トンガタプ島のムアに置かれ、支配下の島々からは毎年収穫期にʻinasiトンガ語(イナシ)と呼ばれる貢物が献上された。

しかし、トゥイ・トンガの権力は絶対的なものではなく、内部抗争や外部からの挑戦に直面することもあった。相次ぐトゥイ・トンガの暗殺事件などによりその権威が揺らぎ始めると、15世紀には第24代トゥイ・トンガであるカウウルフォヌア1世が、弟のモウンガモトゥアをトゥイ・ハアタカラウア(世俗的な統治を補佐する王)の地位に任命し、政治的権力を分担する体制を導入した。さらに17世紀初頭には、第6代トゥイ・ハアタカラウアが息子の一人、ンガタをトゥイ・カノクポル(平民出身の母を持つ家系で、より直接的な統治を担う王)の地位に就け、トゥイ・トンガ、トゥイ・ハアタカラウア、トゥイ・カノクポルの三王体制が確立された。トゥイ・カノクポルはやがてトゥイ・ハアタカラウアを凌ぐ実権を握るようになった。13世紀のサモア人の抵抗や、1616年のヨーロッパ人による島々の発見以降も、トゥイ・トンガ帝国の影響力は一定程度維持されたが、15世紀と17世紀には内戦も発生し、徐々にその力は衰退していった。

2.3. ヨーロッパ人との接触と王国統一

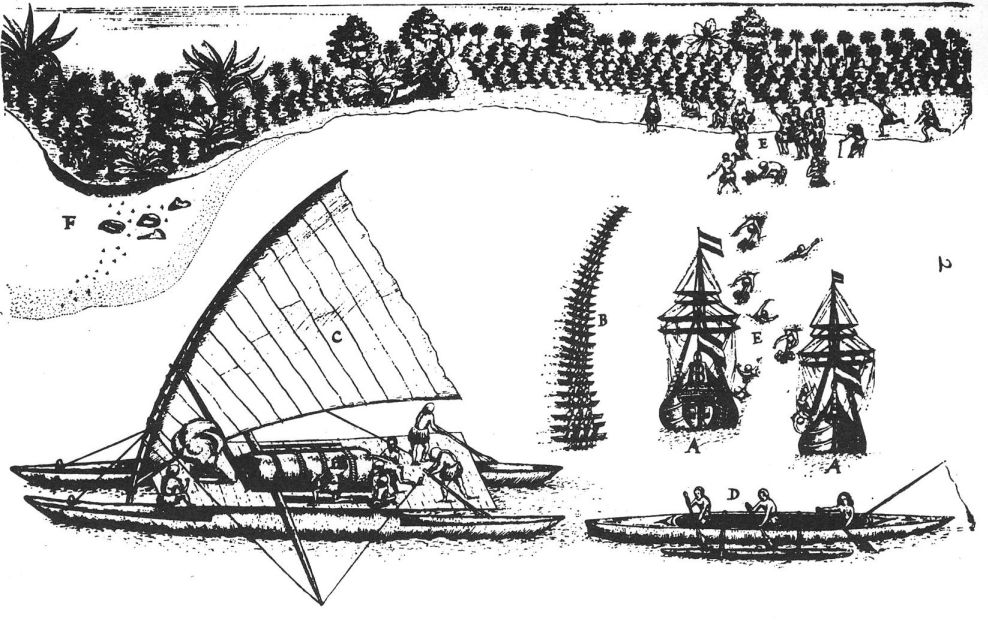

トンガ人がヨーロッパ人と最初に接触したのは1616年、オランダの船エーンドラハト号の船長ヴィレム・スホーテンとヤコブ・ルメールが、貿易のために島々を短期間訪れた時であった。彼らは北部のニウアトプタプ島などを訪れた。その後、1643年にはオランダの探検家アベル・タスマンがトンガタプ島とハアパイ諸島を訪れた。より重要な接触は、イギリス海軍のジェームズ・クックによるもので、彼は1773年、1774年、1777年にトンガを訪れた。クックは島民の友好的な態度から、これらの島々を「フレンドリー諸島」と名付けた。このほか、スペイン海軍の探検家フランシスコ・モウレレ・デ・ラ・ルア(1781年)、アレッサンドロ・マラスピナ(1793年)、最初のロンドンからの宣教師たち(1797年)、そしてメソジスト派の牧師ウォルター・ローリー(1822年)などがトンガを訪れた。

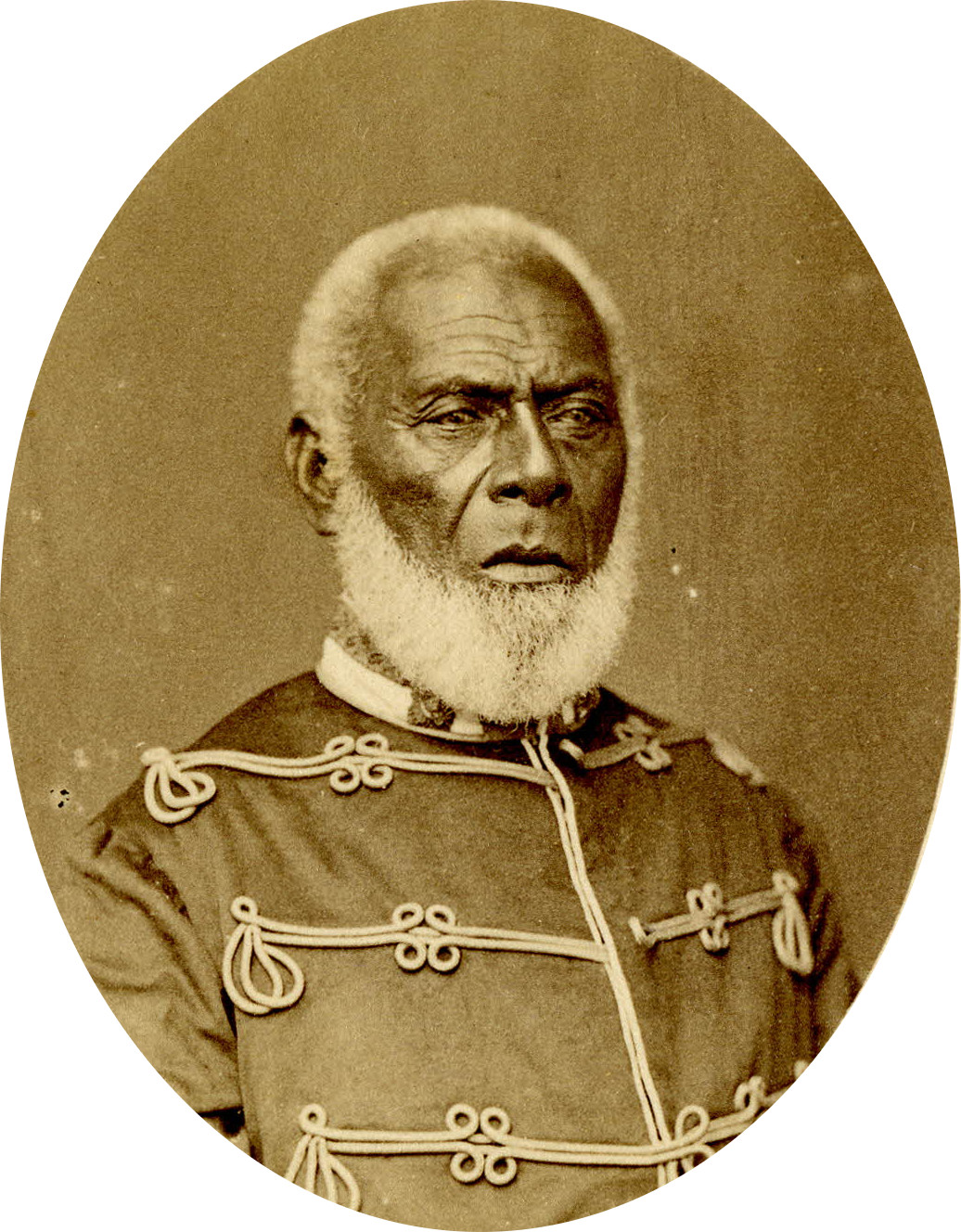

18世紀末から19世紀初頭にかけて、トンガではトゥイ・カノクポル家の後継者争いなどから内戦が頻発した。1799年にはトゥイ・カノクポルのトゥクアホが暗殺され、その後継者たちも次々と倒れ、国内は混乱状態に陥った。この混乱の中で、タウファアハウ(後のジョージ・トゥポウ1世)が登場する。彼はハアパイ諸島の首長であり、優れた戦士、戦略家、雄弁家であった。タウファアハウは1831年にメソジスト派の洗礼を受け、「シアオシ(ジョージ)」という洗礼名を得た。彼はキリスト教勢力や西洋の武器を利用して勢力を拡大し、1845年までにトンガの主要な島々を統一し、トンガ王国を建国した。彼はトゥイ・カノクポルの称号を有していたが、伝統的な信仰を捨て、キリスト教を国の基盤とした。一方、古来からの神聖王トゥイ・トンガの家系も存続しており、最後のトゥイ・トンガであるラウフィリトンガはカトリックに改宗し、カトリック勢力の支援を受けてタウファアハウに対抗したが、最終的に敗北した。これにより、トゥイ・トンガ王朝は名実ともに終焉を迎えた。

1875年、タウファアハウ(ジョージ・トゥポウ1世)は、宣教師シャーリー・ヴァルデマール・ベーカーの助けを借りてトンガを立憲君主制国家と宣言し、西洋式の王政を正式に採用した。彼は「農奴」を解放し、法典、土地所有制度、報道の自由を確立し、首長たちの権力を制限した。この憲法は現在もトンガの憲法の基礎となっている。19世紀には、捕鯨船もトンガを頻繁に訪れるようになった。記録上最初の捕鯨船は1799年6月にトンガの島々で見られた「アン・アンド・ホープ号」であり、最後に記録されたのは1899年の「アルバトロス号」である。これらの船は水や食料、木材の補給のために立ち寄り、時にはトンガ人男性が乗組員として徴用されることもあった。西洋人が最も頻繁に訪れた島は、アタ、エウア、ハアパイ、トンガタプ、ヴァヴァウであった。1840年にはアメリカ合衆国の探検隊もトンガを訪れている。

2.4. イギリス保護領時代

1900年5月18日、トンガはイギリスとの間に友好条約を締結し、イギリスの保護国となった。これは、タウファアハウの後継者であるジョージ・トゥポウ2世を追放しようとするヨーロッパ人入植者や対立するトンガの首長たちの動きが背景にあった。この条約により、イギリスはトンガの外交を担当することになったが、トンガは内政における主権を維持し、独自の君主制政府を保持し続けた。イギリスは1901年から1970年までトンガに領事を駐在させたが、それ以上の恒久的な高官代表を置くことはなかった。トンガの君主制は一つの家族による世襲制が途切れることなく続いた。イギリスの保護下にあったにもかかわらず、トンガは太平洋地域で唯一、外国勢力に主権を完全に明け渡すことなく、君主制を維持した国として独自の地位を保った。

この時代、トンガはいくつかの社会変革を経験した。1918年には、ニュージーランドからの船によってもたらされたスペインかぜの大流行により、当時の人口の約8%にあたる1,800人のトンガ人が死亡するという悲劇に見舞われた。

第二次世界大戦中、女王サローテ・トゥポウ3世の治世下で、トンガは連合国側に立って参戦し、国内に連合国軍の基地が置かれることもあった。戦後、サローテ女王はトンガの自治権拡大と将来の独立に向けた準備を進めた。

2.5. 独立と現代

イギリスとの友好条約および保護国としての地位は、サローテ・トゥポウ3世女王が1965年に亡くなる前に取り決めた協定に基づき、1970年に終了した。同年6月4日、トンガは完全に独立を達成した。イギリスとの結びつきから、トンгаは1970年にイギリス連邦に加盟した。これは、マレーシア、レソト、エスワティニと同様に、イギリス国王ではなく自国の君主を元首とする国としての加盟であり、異例なケースであった。その後、1999年9月には国際連合にも加盟した。植民地化の圧力にさらされながらも、トンガは常に自国で統治を行ってきたことは、太平洋地域において特異なことであり、トンガ国民の誇りとなっている。

独立後のトンガは、タウファアハウ・トゥポウ4世国王(在位1965年-2006年)の長期政権下で、経済の近代化、医療制度・教育制度の国際化、国民の物質的な豊かさの向上(住宅、自動車、その他の商品)、教育機会の拡大、海外渡航の促進など、一定の発展を遂げた。しかし、同時に政府の経済政策の失敗や、国王一族による富の独占に対する批判も高まり、民主化を求める声が次第に強まっていった。

2.5.1. 民主化運動と政治改革

20世紀後半から、トンガでは民主化を求める動きが活発化した。これは、国王と貴族が政治権力を独占し、国民の意見が十分に反映されない従来の政治体制に対する不満が背景にあった。特に、元首相アキリシ・ポヒヴァらが中心となり、議会における平民代表の議席拡大や政府の説明責任向上を求める運動が展開された。

1980年代には、政府が外貨獲得のためにトンガのパスポート販売を合法化したが、これが政府関係者の汚職につながったとの批判が高まった。また、1990年代初頭には、アキリシ・ポヒヴァら民主派議員が主導する大規模なデモが発生するなど、民主化要求の動きは次第に組織化されていった。

2005年には、公務員による大規模なストライキが発生し、社会不安が増大した。これを受けて、議会は政治改革国民委員会を設置し、政治改革案の策定に着手した。しかし、改革の遅れに対する不満から、2006年11月16日には首都ヌクアロファで大規模な暴動(ヌクアロファ事件)が発生した。民主化を求めるデモ隊の一部が暴徒化し、商店や政府庁舎への放火や略奪行為が相次ぎ、中心部の60%以上が破壊され、死者も出る事態となった。この暴動は、トンガ国防軍およびニュージーランド主導の合同タスクフォースの介入によって鎮圧された。

このような状況を受け、2008年7月、国王ジョージ・トゥポウ5世は、自身の権限の多くを首相に移譲し、日常的な政府業務への関与を縮小すると発表した。これは、2010年に予定されていた、より民意を反映した議会選挙に向けた準備の一環であった。そして2010年、立法改革が行われ、国民が議員の過半数を選出する初めての部分的代表選挙が実施された。これにより、トンガは伝統的な絶対君主制から、国王の権限が憲法によって制約される立憲君主制へと大きく舵を切った。この政治改革は、トンガ社会における人権意識の向上や、より開かれた政治参加への道を開いたが、依然として貴族層の影響力は残っており、民主化のプロセスは現在も進行中である。

2014年11月には、長年民主化運動を率いてきたアキリシ・ポヒヴァが首相に就任した。

2.5.2. 近年の主な出来事

2012年3月、ジョージ・トゥポウ5世国王が香港で病気のため死去し、弟のトゥポウトア・ラヴァカ王太子(元首相ウルカララ王子)がトゥポウ6世として即位した。トゥポウ6世の戴冠式は2015年7月4日に行われた。

2022年1月15日、トンガタプ本島の北約65 kmに位置する海底火山フンガ・トンガ=フンга・ハアパイで大規模な噴火が発生した(2022年のフンガ・トンガ噴火)。この噴火により、首都ヌクアロファを含む群島の広範囲で津波が発生し、浸水被害をもたらした。噴火は王国に甚大な被害を与え、国際通信ケーブルが切断され、国内の通信の大部分が麻痺した。この災害により、トンガ国内で4人が死亡し、ペルーでも異常な津波により2人が溺死した。火山灰が広範囲に降り積もり、飲料水の汚染や農業への被害も深刻であった。国際社会からの支援が届けられたが、通信インフラの復旧には約5週間を要し、復興は長期にわたる課題となった。この噴火は、トンガが直面する自然災害のリスクと、それに対する脆弱性を改めて浮き彫りにした。

2023年5月18日、世界銀行は、トンガを含む太平洋島嶼国6カ国について、過剰債務のリスクが高いとの認識を示した。これは、2019年以降の新型コロナウイルス感染症対策や災害対応などによる政府支出の拡大が背景にある。

3. 地理

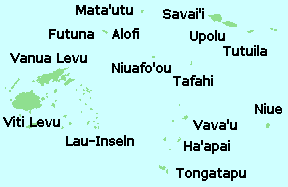

トンガはオセアニアのポリネシアに位置し、サモアの南方、ハワイとニュージーランドのほぼ中間にあたる。国土は約170の島々から構成される群島であり、そのうち居住者がいるのは45島である。これらの島々は、北からヴァヴァウ諸島、ハアパイ諸島、トンガタプ諸島の3つの主要な島嶼群に大別され、南北約800 kmにわたって連なっている。最大の島はトンガタプ島であり、首都ヌクアロファが位置し、国土の約半分を占め、人口の約70%が集中している。

3.1. 地形と島々

トンガの島々は地質学的に2つのタイプに分けられる。多くの島は隆起したサンゴ礁から形成された石灰岩を基盤としており、比較的平坦な地形を持つ。一方、他の島々は火山活動によって形成された火山島、または火山性の基盤の上に石灰岩が重なった構造をしている。これらの火山島は、インド・オーストラリアプレートに太平洋プレートが東側から沈み込むことによって形成されたトンガ海溝に沿って、火山弧を形成している。このため、トンガでは現在も火山活動が見られる。例えば、カオ島(標高1030 mで国内最高峰)やトフア島などが火山島であり、2022年に大規模噴火を起こしたフンガ・トンガ=フンガ・ハアパイもこの火山弧の一部である。海底地形としては、世界で2番目に深いトンガ海溝(最深部1.09 万 m)がトンガの東側に南北に伸びているのが特徴的である。

トンガの島々は南北約600 km、東西約200 kmの範囲に広がっている。この東西の幅が比較的狭いのは、トンガ海溝の存在による。西側の島々ほど地質学的に新しく、東側の島々は火山島が沈降し、その周囲にサンゴ礁が発達して形成されたものが多い。

主な島としては、首都ヌクアロファがあるトンガタプ島、その南東に位置するエウア島、トンガタプ島の北東約150 kmに広がるハアパイ諸島、さらに北東約400 kmに広がるヴァヴァウ諸島がある。さらに北方にはニウアトプタプ島やニウアフォオウ島(環礁)、トンガ最北の島であるタファヒ島などが点在する。

3.2. 気候

トンガの気候は全域がケッペンの気候区分における熱帯雨林気候(Af)に属する。海洋性気候であり、気温の年較差よりも日較差の方が大きい。年間を通じて温暖で、大きく分けて2つの季節がある。12月から4月は温暖期(夏)にあたり、気温は摂氏32度を超えることもある。5月から11月は涼期(冬)にあたり、南東貿易風の影響を受け、気温が摂氏27度を超えることは稀である。

年間平均気温と降水量は地域によって異なり、南部のトンガタプ島では平均気温約摂氏23度、年間降水量約1700 mmであるのに対し、赤道に近い北部の島々では平均気温約摂氏27度、年間降水量約2970 mmとなる。

最も雨が多い時期は3月頃で、平均降水量は約263 mmに達する。平均湿度は年間を通じて80%程度である。記録されている最高気温は、1979年2月11日にヴァヴァウで観測された摂氏35度、最低気温は1994年9月8日にフアアモトゥで観測された摂氏8.7度である。摂氏15度以下の気温は通常乾季に観測され、北部の島々よりも南部のトンガでより頻繁に見られる。

熱帯低気圧(サイクロン)のシーズンは通常11月1日から4月30日までであるが、シーズン外にも発生し影響を及ぼすことがある。2021年の世界リスク報告書によると、トンガは世界で最も自然災害リスクの高い国の一つとして第3位にランクされており、これは主に複数の自然災害に対する国の脆弱性によるものである。

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 最高気温記録 (°C) | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

| 平均最高気温 (°C) | 29.4 | 29.9 | 29.6 | 28.5 | 26.8 | 25.8 | 24.9 | 24.8 | 25.3 | 26.4 | 27.6 | 28.7 | 27.3 |

| 日平均気温 (°C) | 26.4 | 26.8 | 26.6 | 25.3 | 23.6 | 22.7 | 21.5 | 21.5 | 22.0 | 23.1 | 24.4 | 25.6 | 24.1 |

| 平均最低気温 (°C) | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 22.1 | 20.3 | 19.5 | 18.1 | 18.2 | 18.6 | 19.7 | 21.1 | 22.5 | 20.9 |

| 最低気温記録 (°C) | 16 | 17 | 15 | 15 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 16 | 10 |

| 平均降水量 mm | 174 | 210 | 206 | 165 | 111 | 95 | 95 | 117 | 122 | 128 | 123 | 175 | 1721 |

| 平均降水日数 | 17 | 19 | 19 | 17 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 11 | 12 | 15 | 180 |

| 平均湿度 (%) | 77 | 78 | 79 | 76 | 78 | 77 | 75 | 75 | 74 | 74 | 73 | 75 | 76 |

3.3. 生態系

トンガは、トンガ熱帯湿潤林という陸域エコリージョンに含まれる。その陸上および海洋生態系は、ポリネシア地域特有の多様性を示し、多くの固有種や特徴的な動植物相を育んでいる。サンゴ礁は広範囲に分布し、海洋生物の重要な生息地となっている。

3.3.1. 動植物

トンガに生息・生育する代表的な動物としては、オオコウモリが挙げられる。トンガの伝説では、空飛ぶコウモリは神聖な生き物とされ、王家の所有物とみなされているため、保護されており、傷つけたり狩猟したりすることはできない。その結果、オオコウモリはトンガの多くの島々で繁栄している。

鳥類では、トンガの野鳥一覧によると合計73種が記録されており、そのうちトンガモズヒタキとトンガツカツクリの2種が固有種である。5種が人間によって持ち込まれ、8種は稀な種または迷鳥である。7種が世界的に絶滅危惧種である。

植物相は、熱帯雨林特有の多様な種で構成されている。過去には農業のために多くの森林が伐採されたが、一部地域では二次林や、ランタナ、ソルガム、キビなどが優占する草原が見られる。海岸部や火山の火口付近では草本植物が主に見られる。トンガには770種の維管束植物が記録されており、その中には70種のシダ植物(うち3種が固有種)、3種の裸子植物(固有種のPodocarpus pallidusラテン語を含む)、そして698種の被子植物(うち9種が固有種)が含まれる。種の多様性は島によって異なり、例えばトンガタプ島には約340種の植物が見られるのに対し、ヴァヴァウ島では107種となっている。

3.3.2. 環境問題と保全

トンガは、気候変動による海面上昇やサンゴの白化、廃棄物管理の困難さ、森林破壊といった深刻な環境問題に直面している。特に小島嶼開発途上国であるトンガにとって、海面上昇は国土喪失の危機に直結する喫緊の課題である。サンゴの白化は、海洋生態系の基盤を揺るがし、漁業や観光業にも悪影響を及ぼしている。

これらの問題に対し、トンガ政府は国内外の機関と協力し、様々な保全努力や持続可能な資源管理への取り組みを進めている。例えば、再生可能エネルギー(特に太陽光発電)の導入を推進し、化石燃料への依存度を低減しようとしている。また、廃棄物管理システムの改善や、森林保全活動も行われている。

地域的な取り組みとして、2023年には、トンガを含む気候変動に対して脆弱な他の島嶼国(フィジー、ニウエ、ソロモン諸島、ツバル、バヌアツ)と共に、「化石燃料のない太平洋への公正な移行のためのポートビラ宣言(Port Vila Call for a Just Transition to a Fossil Fuel Free Pacific英語)」を発表した。この宣言は、化石燃料の段階的廃止、再生可能エネルギーへの迅速かつ公正な移行、そしてエコサイド(環境大規模破壊)罪の導入を含む環境法の強化を呼びかけるものである。

トンガ国内には、エウア国立公園とヴァヴァウ国立公園の2つの国立公園と、6つの保護区が設定されており、貴重な自然環境の保護が図られている。

4. 政治

トンガは立憲君主制であり、太平洋諸島に残る唯一の先住民による君主制国家である(ハワイ王国も参照)。国王に対する敬意は、かつて神聖な最高首長であったトゥイ・トンガに対して抱かれていたものに取って代わっている。国王への批判は、トンガの文化やエチケットに反すると考えられている。トンガは国民に対し、無償の義務教育、わずかな費用での中等教育、そして高等教育のための外国資金による奨学金を提供している。

20世紀後半からの民主化運動を経て、2010年に大幅な政治改革が行われ、議会における民選議員の割合が増加した。しかし、国王は依然として大きな影響力を持ち、貴族制度も存続している。近年の主要な政治的課題としては、民主主義のさらなる定着、経済的自立、気候変動対策、そして人権状況の改善などが挙げられる。

4.1. 政体と憲法

トンガの政体は立憲君主制である。国家元首は国王であり、世襲によって継承される。統治の基本法であるトンガ憲法は、ジョージ・トゥポウ1世国王の治世下、宣教師シャーリー・ヴァルデマール・ベーカーの助力を得て1875年11月4日に公布された。これは日本の大日本帝国憲法(1889年公布)よりも早い。

この憲法は、国王の権限を制約し、三権分立の原則(部分的に)や国民の基本的権利(信教の自由、出版の自由、集会の自由など)を保障する内容を含んでいた。また、土地所有制度を改革し、平民にも土地保有の道を開いたが、土地の外国人への売却は禁じられた(賃貸は可能)。

憲法はその後数度にわたり改正されている。特に重要なのは、20世紀後半からの民主化運動の高まりを受け、2010年に行われた大規模な憲法改正である。この改正により、国王の政治的権限が大幅に縮小され、立法議会の議員の大部分が民選となり、首相は議会によって選出されるなど、より民主的な統治システムへと移行した。この改正は、国王が自らの権限を自発的に手放し、国民の民主的な願望に応える形で行われたとされている。この憲法改正は、トンガの政治史における大きな転換点であり、人権保障の強化や民主主義の発展に寄与したが、依然として国王や貴族の影響力は残っており、完全な民主化への課題は残されている。

4.2. 国王

トンガの国王は、国の元首であり、トンガ王国軍の最高司令官でもある。王位はジョージ・トゥポウ1世を祖とするトゥポウ王朝によって世襲されており、男子優先長子相続制が基本である。現国王は2012年に即位したトゥポウ6世である。

憲法上、国王は多くの権限を有するが、2010年の民主化改革以降、その多くは儀礼的なもの、あるいは首相や内閣の助言に基づいて行使されるものとなっている。具体的な権限としては、法律の承認(拒否権も持つが限定的)、議会の招集と解散、首相および大臣の任命(議会の指名に基づく)、裁判官の任命、恩赦の決定などが挙げられる。

国王は、トンガ国民にとって単なる政治的指導者ではなく、国の統一と伝統文化の象徴として極めて重要な存在である。「ハウ・オ・エ・フォヌア」(Hauʻo e Fonuaトンガ語、国土の長)とも称され、国民からの深い敬愛を集めている。国王の誕生日や戴冠記念日などは国の祝日となり、盛大な祝賀行事が行われる。政治的には、特に地方部や保守層において国王の影響力は依然として大きく、社会の安定や国民統合に寄与する一方で、民主化の進展とのバランスが常に問われる側面も持つ。

歴代国王

トゥイ・カノクポル王朝の系譜が続いている。

# ジョージ・トゥポウ1世(1875年 - 1893年)

# ジョージ・トゥポウ2世(1893年 - 1918年)

# サローテ・トゥポウ3世(1918年 - 1965年、女王)

# タウファアハウ・トゥポウ4世(1965年 - 2006年):サローテ・トゥポウ3世女王の長男。

# ジョージ・トゥポウ5世(2006年 - 2012年):トゥポウ4世の長男。

# トゥポウ6世(2012年 - 在位中):トゥポウ4世の三男。

4.3. 立法

トンガの立法機関は、一院制の立法議会(Fale Aleaトンガ語、ファレ・アレア)である。2010年の政治改革以降、議会の構成は大幅に変更された。現在の議席数は26議席で、その内訳は以下の通りである。

- 民選議員:17議席。国民による直接選挙で選出される。トンガタプ島から10名、ヴァヴァウ諸島から3名、ハアパイ諸島から2名、エウア島から1名、ニウアス諸島から1名が選ばれる。

- 貴族議員:9議席。国内に33家ある世襲貴族の中から、貴族間の選挙によって選出される。

議員の任期は4年。議会は、法律の制定・改正・廃止、国家予算の承認、政府の政策に対する質疑や監督、憲法改正の発議などを行う。法案は議会で3度の読会を経て可決された後、国王の裁可を得て法律として成立する。

議長は議員の中から選出され、国王によって任命される。議会運営は、英国のウェストミンスター・システムの影響を受けている部分もあるが、トンガ独自の慣習も取り入れられている。

2010年の改革以前は、閣僚(首相を含む)も議席を持ち、国王任命議員や貴族議員が多数を占めていたため、民意が反映されにくい構造であった。改革により民選議員が過半数を占めるようになったことは、トンガの民主化における重要な進展であるが、依然として貴族議員枠が存在し、その影響力は無視できない。

4.4. 行政

トンガの行政権は、首相および内閣が中心となって担う。首相は、立法議会の議員の中から議会の選挙によって選出され、国王によって任命される。内閣は、首相が立法議会議員の中から(最大4名まで議員以外からも)指名し、国王が任命する大臣によって構成される。2024年現在、トンガには15の省庁が存在する。

内閣は、法律の執行、国家政策の立案・実施、予算案の作成、外交関係の処理など、広範な行政事務を担当する。政策決定プロセスにおいては、各省庁が法案や政策案を作成し、内閣で審議・承認された後、必要に応じて立法議会に提出される。

行政府が直面する主な課題としては、限られた国家予算の中での効率的な行政サービスの提供、経済開発の推進、気候変動対策、自然災害への対応、そして民主化プロセスの継続とそれに伴う行政改革などが挙げられる。また、海外からの援助に依存する部分も大きく、援助国や国際機関との連携も重要な行政課題となっている。

地方行政は、5つの管区(トンガタプ、ヴァヴァウ、ハアパイ、エウア、ニウアス)に分かれており、それぞれに政府から任命された知事(ハアパイとヴァヴァウのみ)または地区担当官が置かれ、中央政府の政策を地方レベルで実施する役割を担っている。

4.5. 司法

トンガの司法制度は、イギリスの法体系の影響を強く受けており、コモン・ローの原則に基づいている。司法権は、行政権および立法権から独立していると憲法で規定されている。裁判所の階層構造は以下の通りである。

- 治安判事裁判所(Magistrates' Court英語):最も下級の裁判所で、軽微な刑事事件や民事事件を扱う。国内の主要な島々に設置されている。

- 最高裁判所(Supreme Court英語):より重大な刑事事件および民事事件の第一審、ならびに治安判事裁判所からの上訴を扱う。土地に関する紛争を専門に扱う土地裁判所(Land Court英語)も最高裁判所の一部門として機能する。

- 控訴裁判所(Court of Appeal英語):最高裁判所からの上訴を審理する最上級裁判所である。控訴裁判所の裁判官は、通常、トンガ国外(主にイギリス連邦諸国)の経験豊富な法律家が非常勤で任命される。

この他に、国王が議長を務める枢密院(Privy Council英語)も限定的な司法機能を持ち、特に土地に関する最終的な上訴審として機能することがあったが、2010年の司法改革によりその役割は大幅に縮小された。

裁判官は、国王が(最高裁判所長官の場合は首相の助言に基づき、その他の裁判官の場合は司法サービス委員会の助言に基づき)任命する。法の支配の確立は、トンガの民主化と社会の安定にとって重要な課題であり、司法の独立性の確保や、国民の司法アクセス向上のための努力が続けられている。

4.6. 政党と選挙

トンガでは、20世紀末から民主化運動と共に政党の結成が始まった。主要な政党としては、長年民主化を推進してきたアキリシ・ポヒヴァが率いたフレンドリー諸島民主党(Democratic Party of the Friendly Islands英語、DPFI)があり、2010年の政治改革以降、選挙で多くの議席を獲得してきた。その他の政党としては、人民民主党(People's Democratic Party英語、PDP)や、比較的新しい政党も存在するが、政党システムはまだ発展途上であり、無所属で立候補する議員も少なくない。各政党は、民主主義の推進、経済開発、社会福祉の向上などを掲げているが、明確なイデオロギーの違いよりも、指導者の個人的な支持基盤や地域的なつながりが影響力を持つ傾向がある。

選挙制度は、2010年の改革により大きく変更された。立法議会(ファレ・アレア)の民選議員17名は、国民による直接選挙で選出される。選挙区は、人口比を考慮して各島嶼群に割り当てられており、小選挙区制が採用されている。有権者登録は21歳以上の全てのトンガ国民に義務付けられている。

近年の選挙では、DPFIが安定した支持を得てきたが、ポヒヴァ首相の死去(2019年)以降は、政党間の勢力図に変化も見られる。貴族議員9名は、33の貴族家の中から貴族自身による選挙で選出される。

選挙は概ね自由かつ公正に行われていると評価されているが、選挙運動における資金規制の課題や、メディアの公平性などが指摘されることもある。政治改革後の選挙は、トンガにおける民主主義の定着度を測る指標として注目されている。

4.7. 地方行政区分

トンガは、行政上、5つの主要な管区(division英語)に分けられる。これらの管区は、地理的な島々のグループにほぼ対応している。

1. トンガタプ (Tongatapuトンガ語): 首都ヌクアロファを含む、国内で最も人口が多く、経済・政治の中心地である。主要な島はトンガタプ島。

2. ヴァヴァウ (Vavaʻuトンガ語): 北部に位置する島嶼群で、美しい港と観光地として知られる。中心地はネイアフ。

3. ハアパイ (Haʻapaiトンガ語): 中部に位置する比較的平坦な島々からなる群島。中心地はパンガイ。

4. エウア (ʻEuaトンガ語): トンガタプ島の南東に位置する単一の島で、独特の地形と自然を持つ。中心地はオホヌア。

5. ニウアス (Ongo Niuaトンガ語): 国内最北部に位置する火山性の島々からなる孤立した群島。主要な島はニウアトプタプ島とニウアフォオウ島。中心地はニウアトプタプ島のヒヒフォ。

これらの管区は、さらに下位の地区(district英語)に分けられ、各地区には複数の村(village英語)が含まれる。2013年時点で、トンガには23の地区と167の村が存在する。

ハアパイ管区とヴァヴァウ管区には政府から任命された知事が置かれるが、他の管区では中央政府の地区担当官が行政を担う。村レベルでは、選挙で選ばれる村役人が地域の運営に当たる。地方行政は、中央集権的な性格が強く、地方分権は限定的である。

5. 軍事

トンガの軍事は、トンガ王国軍(His Majesty's Armed Forces英語、HMAF)が担っている。以前はトンガ防衛局(Tonga Defence Services英語、TDS)として知られていたが、2013年9月に改称された。HMAFは、陸軍、海軍(海兵隊を含む)、王室警護隊、航空団、および領土部隊(予備役)から構成される。国王が最高司令官を務める。

兵力規模は比較的小さく、常備軍は約500人程度である。主な任務は、国防、領海警備、災害救援、捜索救難、国際平和維持活動への参加など多岐にわたる。徴兵制はなく、志願制を採用している。

国防予算は国家予算の約0.9%(2006年推計)から4.5%(資料により異なる)を占める。

トンガ王国軍は、国際的な平和維持活動にも積極的に参加してきた。2004年からはアメリカ主導の「有志連合」の一員としてイラク戦争に兵士を派遣し(2008年末に完了)、2010年からはイギリスの国際治安支援部隊(ISAF)と協力してアフガニスタンにも部隊(最小200名、後に55名)を派遣した(2014年4月に完了)。また、パプアニューギニアのブーゲンビル紛争や、オーストラリア主導のソロモン諸島地域支援ミッション(RAMSI)にも兵士や警察官を派遣した経験がある。

近隣諸国との軍事協力も行われており、特にオーストラリア、ニュージーランド、アメリカ合衆国、イギリス、中国、インドなどと訓練や装備供与の形で連携している。

6. 対外関係

トンガは、独立以来、近隣の太平洋島嶼国や旧宗主国であるイギリス、さらにはオーストラリア、ニュージーランドといった地域大国との友好関係を基軸とした外交政策を展開してきた。基本的な外交政策は、国家主権の尊重、平和的共存、地域協力の推進であり、小島嶼開発途上国としての共通の課題(気候変動、海洋資源管理、持続可能な開発など)に積極的に取り組む姿勢を示している。近年では、「ルック・イースト」政策を掲げ、アジア諸国との経済的・外交的関係強化も図っている。

6.1. 主要な二国間関係

トンガにとって政治的・経済的に重要な国々との関係は以下の通りである。

- オーストラリアおよびニュージーランド:両国はトンガにとって伝統的に最も重要なパートナーであり、最大の援助供与国でもある。防衛協力、経済支援、開発援助、人的交流など、多岐にわたる分野で緊密な関係を維持している。多くのトンガ人が両国に居住しており、送金はトンガ経済の重要な柱の一つである。

- アメリカ合衆国:トンガはアメリカ合衆国と友好的な関係を維持している。2023年5月には、アメリカがトンガに大使館を開設し、太平洋地域における影響力拡大を目指す中国を牽制する動きを見せている。トンガはイラク戦争にもアメリカ主導の有志連合に参加した。

- 中華人民共和国(中国):近年、中国はトンガに対する影響力を急速に拡大している。インフラ整備(新しい王宮の建設など)への資金援助や融資を通じて、トンガの対外債務の約3分の2を中国が占める状況となっている。トンガは1998年に台湾(中華民国)と断交し、中国と国交を樹立した。

- 日本:日本との関係も良好であり、経済協力や文化交流が行われている。日本はカボチャの主要な輸出先であり、ファアモツ国際空港のターミナルビル建設など、インフラ整備への支援も行ってきた。

- イギリス:旧宗主国であり、伝統的に友好関係にあるが、2006年にイギリスがトンガの高等弁務官事務所を閉鎖するなど、一時期関係が希薄化した。しかし、2020年1月に高等弁務官事務所が再開されるなど、関係修復の動きも見られる。

6.2. 国際機関と地域協力

トンガは、多くの国際機関および地域協力の枠組みに積極的に参加している。

- 太平洋諸島フォーラム (PIF):太平洋島嶼国の主要な地域協力機関であり、トンガは創設メンバーの一つとして、地域の政治・経済・安全保障問題に関する議論や協力に積極的に関与している。

- イギリス連邦:1970年の独立と同時に加盟。英連邦の枠組みを通じて、民主主義、人権、法の支配といった価値観を共有し、技術協力や教育プログラムなどの恩恵も受けている。

- 国際連合 (UN):1999年に加盟。国連の場で、特に気候変動の脅威、海洋資源の持続可能な管理、小島嶼開発途上国特有の脆弱性といった問題について、国際社会に訴え、協力を求めている。

- その他の国際機関・地域枠組み:トンガは、南太平洋応用地球科学委員会(SOPAC)、太平洋観光機関(SPTO)、太平洋地域環境計画事務局(SPREP)、太平洋共同体事務局(SPC)、小島嶼開発途上国連合(AOSIS)などにも加盟し、各分野での地域協力や国際的な取り組みに貢献している。

2023年には、他の太平洋島嶼国と共に「化石燃料のない太平洋への公正な移行のためのポートビラ宣言」を発表し、化石燃料の段階的廃止と再生可能エネルギーへの移行を強く訴えるなど、気候変動対策におけるリーダーシップも発揮しようとしている。

7. 経済

トンガ経済は、大規模な非貨幣部門(自給自足経済)と、海外在住の国民(主にオーストラリア、ニュージーランド、アメリカ合衆国在住者で、全人口の約半分に相当)からの送金への強い依存が特徴である。王族と貴族が、特に電気通信や衛星サービスといった貨幣経済部門の多くを支配し、所有している。

製造業は、手工芸品やその他ごく小規模な産業から成り、GDPへの貢献は約5%に過ぎない。商業活動も目立たず、南太平洋全域で見られるような大規模な貿易会社によって大部分が支配されている。1974年9月、国内初の商業銀行であるトンガ銀行が開業した。

2008年にはフォーブス誌によって世界で6番目に腐敗した国と名指しされたことがある。また、2011年3月のユーロマネー誌の国別リスクランキングでは、世界で165番目に安全な投資先と評価された。

7.1. 主要産業

トンガ経済を支える主要な部門として、農業、漁業、観光業が挙げられる。これらの産業は、雇用の創出、外貨獲得、そして国民の食料供給において重要な役割を担っている。

7.1.1. 農業

トンガでは、農業と林業(漁業と共に)が雇用の大部分、外貨収入、そして食料を供給している。地方のトンガ人は、プランテーション農業と自給自足農業の両方に依存している。市場向けの換金作物と自家消費用の両方で栽培される植物には、バナナ、ココナッツ、コーヒー豆、バニラビーンズ、そしてキャッサバ、サツマイモ、タロイモといった根菜類が含まれる。2001年時点で、農地の3分の2は根菜類が占めていた。

かつてはココナッツをコプラや乾燥ココナッツに加工することが唯一の重要な産業であり、唯一の商業的輸出品であった。しかし、世界市場での価格低迷と再植林の不足により、南太平洋の多くの島嶼国と同様に、このかつて活気のあった産業は完全に停滞してしまった。

主要な家畜は豚と鶏である。馬は主に農作業の牽引用として、特にʻapi ʻutaトンガ語(灌木地帯の区画地)で働く農民によって飼育されている。牛の飼育も増えており、牛肉の輸入は減少傾向にある。

伝統的な封建的土地所有制度は、農民が自身のものではない土地に長期的な樹木作物を植えるインセンティブを持たないことを意味していた。20世紀後半には、大規模プランテーションからのカヴァとバニラが、カボチャと共に主要な農産物輸出品となった。1987年に始まった日本へのカボチャ輸出は、かつてトンガの苦境にあった経済に一時的な救済をもたらしたが、地元の農家は価格変動とそれに伴う大きな財政的リスクのため、日本市場に対して次第に警戒心を抱くようになった。カボチャ生産からの不合格品は30%を超えたこともある。

7.1.2. 漁業

トンガの漁業は、沿岸漁業と沖合漁業の両方が行われている。主要な漁獲対象はマグロであり、その他にも多様な魚種が水揚げされる。トンガは広大な排他的経済水域(EEZ)を有しており、豊富な水産資源に恵まれている。

政府は水産資源の持続可能な管理に取り組んでおり、乱獲を防ぐための漁獲制限や禁漁区の設定などが行われている。また、外国漁船に対する入漁許可制度も導入されており、入漁料は国の重要な収入源の一つとなっている。

輸出産業としての可能性も高く、特にマグロは日本などへの主要な輸出品目の一つである。しかし、燃料費の高騰、漁船の老朽化、そして国際的な漁業規制の強化などが課題となっている。近年では、養殖漁業の振興も模索されており、特に真珠養殖などが注目されている。

7.1.3. 観光業

トンガの観光業は、比較的小規模ながらも、国の経済にとって重要な外貨獲得源の一つである。政府は観光業を経済開発の柱の一つと位置づけ、その振興に努めている。主な観光資源としては、美しい自然景観(白い砂浜、透明度の高い海、サンゴ礁)、豊かな海洋生物(特にザトウクジラの繁殖地として有名)、そして独自のポリネシア文化が挙げられる。

ホエールウォッチング(特にヴァヴァウ諸島が中心地)、ダイビング、シュノーケリング、カヤッキング、釣りなどが人気のアクティビティである。観光客数は年間9万人弱とまだ少ないが、近年増加傾向にある。主要な観光市場は、ニュージーランド、オーストラリア、アメリカ合衆国などである。

観光インフラの整備は徐々に進められているが、宿泊施設の数や質、交通アクセスの改善などが課題として残る。また、環境への負荷を最小限に抑えつつ、地域社会にも利益が還元されるような持続可能な観光開発への取り組みが求められている。トンガ独特の郵便切手は、カラフルで珍しいデザイン(ハート型やバナナ型など)から、世界中の切手収集家に人気がある。

7.2. 貿易と海外送金

トンガの貿易は、輸出入ともに特定の品目と相手国に偏っている。主要な輸出品は、カボチャ(特に日本向け)、マグロなどの水産物、バニラ、根菜類といった農水産物が中心である。一方、輸入品は、燃料、食料品、機械類、自動車などが主である。

主な貿易相手国は、輸出では日本、アメリカ合衆国、ニュージーランド、韓国などであり、輸入ではフィジー、ニュージーランド、アメリカ合衆国、中国などである。慢性的な貿易赤字が続いており、輸出額を輸入額が大幅に上回る状況が続いている。

このような貿易構造の中で、トンガ経済にとって極めて重要な役割を果たしているのが、海外に在住するトンガ人(ディアスポラ)による本国への送金である。トンガの人口の約半分が海外(主にニュージーランド、オーストラリア、アメリカ合衆国)で生活しており、彼らからの送金額はGDPの大きな割合を占め、国民の生活水準の維持や国内消費の活性化に大きく貢献している。この送金は、家計の収入源となるだけでなく、教育や医療への支出、小規模ビジネスの起業資金など、社会経済的な側面でも重要な役割を担っている。しかし、送金額は海外の経済状況や為替レートの変動に影響を受けやすく、不安定な要素も抱えている。2008年の世界的経済危機以降、送金額は減少傾向にあったが、依然としてトンガ経済の生命線の一つである。

7.3. エネルギー

トンガの主要なエネルギー源は、輸入されたディーゼル燃料であり、電力供給の大部分をこれに依存している。この高い依存度は、国際的な燃料価格の変動に対して経済が脆弱であることを意味し、また環境負荷も大きいという課題を抱えている。2020年のエネルギー消費量は約66ギガワット時と予測されていた。

化石燃料による発電の信頼性の低下、コストの増加、そして環境への悪影響を考慮し、トンガ政府は再生可能エネルギーの導入を積極的に推進している。2010年から2020年のエネルギーロードマップでは、ディーゼル輸入量を50%削減することを目標に掲げ、太陽光発電や風力発電といった適切な再生可能技術の導入と、エネルギー効率の改善に取り組んできた。2018年時点で、トンガの電力の10%が再生可能エネルギーによって発電されていた。

2019年には、トンガタプ島に6メガワット規模の太陽光発電所を建設することが発表され、完成すれば太平洋地域で2番目に大きな太陽光発電所となる見込みであった。

国際再生可能エネルギー機関(IRENA)の支援を受け、トンガは本島および離島への電力供給のための再生可能エネルギー戦略を策定した。この戦略は、各家庭を小規模な発電所とする太陽光ホームシステムに焦点を当てており、システムの設置後の効果的な運用、管理、保守を確保するために、地元の事業者、金融機関、技術者の関与を求めている。

また、2016年には太平洋再生可能エネルギー・エネルギー効率センター(PCREEE)がトンガに設立され、民間部門への関連政策に関する助言、能力開発の提供、事業投資の促進を行っている。このセンターは、再生可能エネルギー分野への国際投資を誘致するために設計された、地域持続可能エネルギーセンターのグローバルネットワークおよびSIDS DOCKフレームワークの一部である。

これらの取り組みは、トンガのエネルギー安全保障の向上、経済的負担の軽減、そして気候変動対策への貢献を目指すものであり、持続可能な社会の実現に向けた重要なステップと位置付けられている。

8. 交通・通信

トンガの国内および国際的な交通網は、島嶼国家という地理的特性を反映しており、航空路と海路が中心となっている。情報通信基盤については、近年改善が進んでいるものの、都市部と地方(離島)との格差などの課題も抱えている。

8.1. 交通網

- 航空:トンガの主要な国際空港は、トンガタプ島にあるファアモツ国際空港である。この空港には、ニュージーランド航空、フィジー・エアウェイズ、ヴァージン・オーストラリアなどが就航し、ニュージーランド、オーストラリア、フィジーなどの都市と結んでいる。国内線は、ヴァヴァウ国際空港(ルペパウウ空港)など地方空港との間で運航されており、島嶼間の移動に利用される。かつては国営のロイヤル・トンガン航空が存在したが、2004年に経営破綻し、その後、いくつかの小規模な航空会社が国内線を引き継いでいる。

- 海上交通:島嶼間の主要な交通手段はフェリーである。首都ヌクアロファ、ヴァヴァウ諸島のネイアフ、ハアパイ諸島のパンガイなどが主要な港湾施設を有し、定期・不定期のフェリーが運航されている。貨物輸送も主に海上交通に依存している。クルーズ船もヴァヴァウなどに寄港し、観光客を運んでいる。

- 道路網:国内の道路総延長は約680 kmであるが、そのうち舗装されているのは約180 km(約26%)に過ぎない(2011年CIAファクトブック)。特に地方の島々では未舗装路が多い。公共交通機関としては、バスが主要な島で運行されているが、運行頻度や路線網は限られている。自動車の通行区分は、日本やイギリスなどと同じ左側通行である。

インフラ整備、特に離島における交通アクセスの改善は、経済開発や住民生活の向上にとって重要な課題となっている。

8.2. 情報通信

- インターネットと電話:インターネットの普及率は徐々に向上しているが、都市部と地方との格差が大きい。固定電話回線は約3万回線、携帯電話の契約数は約5万6千件(2012年CIAファクトブック)。近年、海底ケーブルの敷設により、国際通信の速度と安定性が向上した。

- メディア:

- 新聞:週刊の新聞として、政府系の「トンガ・クロニクル」と民間の「マタンギ・トンガ」がある。いずれもトンガ語と英語で発行されている。ニュージーランドのオークランドで印刷され、トンガ国内で販売される「タイムズ・オブ・トンガ」もある。

- ラジオ:政府系の「ラジオ・トンガ1」(AM)、「クール90FM」(FM)、民間の「ラジオ・トンガ・"マジック"89.1FM」、「ヌクアロファ・ラジオ」、「93FM」など複数のラジオ局がある。

- テレビ:政府系のトンガ放送委員会(TBC)が運営する「テレビジョン・トンガ」と、民間の「デジTV」がある。

情報格差の是正や、報道の自由の確保は、民主主義の発展と国民の知る権利の保障にとって重要な課題である。

9. 社会

トンガ社会は、ポリネシアの伝統文化とキリスト教の価値観が深く融合した特徴を持つ。人口構成はポリネシア系が大多数を占め、言語はトンガ語と英語が公用語である。宗教はキリスト教が広く信仰されており、教育水準は比較的高く、識字率も高い。公衆衛生面では、高い肥満率が社会問題となっている。

9.1. 人口

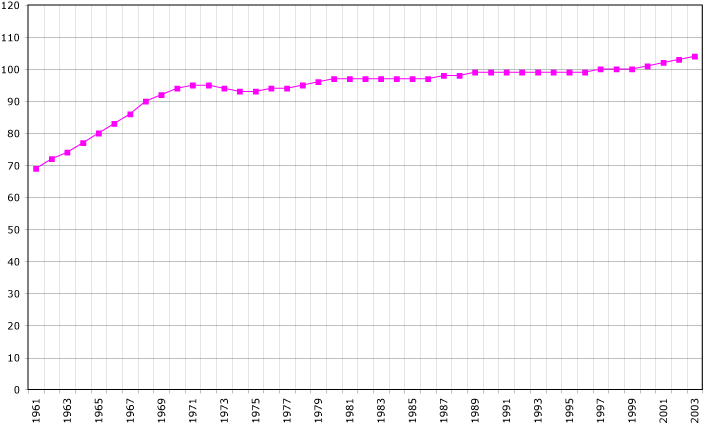

2021年時点のトンガの総人口は約104,494人である。人口の約70%が主要島であるトンガタプ島に居住しており、特に首都ヌクアロファへの人口集中が見られる。トンガタプ島以外では、ヴァヴァウ諸島、ハアパイ諸島、エウア島、ニウアス諸島の順に人口が多い。

人口密度は1平方キロメートルあたり約155人(2016年国勢調査)と、太平洋島嶼国の中では比較的高い。20世紀初頭から人口は増加傾向にあったが、2016年の国勢調査では、2011年比で0.51%の微減となった。これは、海外への移住が影響していると考えられる。

海外に移住したトンガ人(ディアスポラ)の数は、国内居住者の数を上回るとも言われ、ニュージーランド、オーストラリア、アメリカ合衆国に大規模なコミュニティが存在する。彼らからの送金は、トンガの経済にとって非常に重要な役割を果たしている。

男女比は、国全体ではほぼ均衡しているが、地方の島嶼部では男性の割合がやや高い傾向がある。これは、若い女性が教育や就業機会を求めて都市部や海外へ流出するためと考えられる。平均寿命は、2021年時点で男性約71歳、女性約77歳である。

9.2. 民族

トンガの住民の大多数(98%以上)は、ポリネシア系のトンガ人である。彼らは、メラネシア系の要素も若干混じっているとされる。長身でがっしりとした体格が特徴的である。

少数派の民族集団としては、ヨーロッパ系(主にイギリス系)、中国系、その他の太平洋諸島民系などが存在する。2001年には約3,000人から4,000人の中国系住民がいたが、2006年のヌクアロファ暴動(主に中国系商店が標的とされた)の後、数百人が国外へ移住し、その数は約300人に減少したとされる。

トンガ社会は、伝統的に階層化されており、王族、貴族(ノペリ)、そして平民(カインガ)という身分制度が存在するが、近年その影響力は弱まりつつある。異なる民族集団間の関係は概ね良好であるが、歴史的には外国人商人(特に中国系)に対する反感が見られたこともある。社会への統合については、少数派民族もトンガの法制度の下で生活しており、大きな社会問題とはなっていないが、文化的な違いからくる摩擦が皆無というわけではない。

9.3. 言語

トンガの公用語は、トンガ語と英語である。

トンガ語(lea faka-Tongaトンガ語)は、オーストロネシア語族ポリネシア諸語のトンガ語群に属する言語である。ニウエ語やニウアフォオウ語と近縁関係にあり、ハワイ語、サモア語、マオリ語、タヒチ語など他のポリネシア諸語とはやや遠い関係にある。トンガの日常生活で最も広く使用されており、家庭、地域社会、そして多くの公式な場面で話される。北部と南部では方言差が若干存在する。

英語は、植民地時代の影響から第二公用語として位置づけられており、政府機関、教育、ビジネス、観光などの分野で広く使用されている。学校教育では英語が教えられており、多くの国民が英語を理解し、話すことができる。公式文書の多くはトンガ語と英語の両方で発行される。

国内で使用されるその他の少数言語としては、フィジー語やサモア語など、他の太平洋諸島からの移住者が使用する言語があるが、その話者数は限定的である。

9.4. 宗教

トンガには公式な国教はないが、国民の大多数(約90%以上)がキリスト教を信仰している。憲法は信教の自由を保障している。

主要なキリスト教宗派は以下の通りである(2011年国勢調査に基づく)。

- 自由ウェスレアン教会(Free Wesleyan Church of Tonga英語):人口の約36%(36,592人)が所属する最大の教派。王室もこの教会に所属しており、社会的に強い影響力を持つ。1928年、サローテ・トゥポウ3世女王によってトンガの国教に準ずる地位を与えられた。主任牧師は国王の戴冠式で塗油と戴冠を行う役割を担う。

- 末日聖徒イエス・キリスト教会(モルモン教):人口の約18%(18,554人)が所属。1891年に宣教師がトンガを訪れ、当時の国王ジョージ・トゥポウ1世から布教の許可を得て活動を開始した。

- カトリック教会:人口の約15%(15,441人)が所属。

- 自由トンガ教会(Free Church of Tonga英語):人口の約12%(11,863人)が所属。1928年に自由ウェスレアン教会から分離して設立された。

その他、セブンスデー・アドベンチスト教会、アッセンブリーズ・オブ・ゴッドなどの教派も存在する。また、イスラム教(スンニ派が中心で、国内にアル・ハディージャ・モスクがある)やバハイ教の信者も少数ながら存在する。

キリスト教はトンガの社会生活や文化に深く根付いており、例えば日曜日は安息日として憲法で定められ、商業活動や娯楽活動は基本的に停止される。教会は地域社会の中心的な役割を果たし、教育や福祉活動にも関与している。

9.5. 教育

トンガの教育制度は、植民地時代の宣教師による教育活動に端を発し、現在では政府と教会が協力して運営している。

- 教育制度の概要:6歳から14歳までの初等教育が義務教育であり、公立学校では無償で提供される。中等教育は7年制。

- 教育機関:

- 初等教育:公立学校が中心だが、ミッションスクールも約8%を担う。

- 中等教育:ミッションスクールが約90%を担い、残りを公立学校が補完する。

- 高等教育:教員養成カレッジ、看護・医療訓練機関、小規模な私立大学(アテニシ大学など)、女子ビジネス専門学校、いくつかの私立農業学校などがある。多くの学生は、より高度な専門教育や学位取得のために海外(主にニュージーランド、オーストラリア、フィジーなど)へ留学する。南太平洋大学の分校もトンガにある。

- 識字率:トンガの識字率は98.9%と非常に高く、太平洋島嶼国の中でもトップクラスである。国民は教育を重視する傾向が強く、自国の学者が国内外で執筆した博士論文や修士論文を収集・保存する「クク・カウナカ・コレクション」が存在するほど、学術的知識に対する敬意が高い。

- 課題:離島における教育機会の格差、教員の質の向上、職業訓練の充実、高等教育機関の国内での拡充などが課題として挙げられる。また、海外留学した人材の国内への還流(頭脳流出の防止)も重要なテーマである。

9.6. 保健

トンガの公衆衛生は、太平洋島嶼国の中では比較的良好な水準にあるが、特有の課題も抱えている。

- 主要な公衆衛生指標:

- 平均寿命:2021年推計で、男性約71.6歳、女性約77.1歳、全体で約74.3歳。

- 乳児死亡率:出生1,000人あたり約12.7人(2021年推計)。

- 主な健康問題:

- 肥満:トンガは世界でも有数の肥満率が高い国であり、これが最大の健康問題となっている。2011年の調査では、成人人口の90%が過体重、60%以上が肥満とされている。特に女性の肥満率が高く、15歳から85歳の女性の70%が肥満である。この背景には、伝統的に大きな体格が豊かさや美しさの象徴とされてきた文化的側面や、安価で高カロリーな輸入加工食品への食生活の変化、運動不足などがあるとされる。

- 生活習慣病:肥満に伴い、糖尿病、高血圧、心血管疾患などの生活習慣病の罹患率が高い。

- 感染症:伝統的な熱帯病は比較的少ないが、インフルエンザなどの呼吸器系感染症や、デング熱などの蚊媒介感染症のリスクは存在する。2021年10月下旬には、ニュージーランドからの航空便乗客から初のCOVID-19症例が報告された。

- 医療サービス提供体制:

- 公的医療が中心で、国民は基本的に無償で医療サービスを受けられるが、医薬品は自己負担となることが多い。

- 国内には4つの主要な病院があり、首都ヌクアロファのヴァイオラ病院が最大の総合病院である。その他、エウア島、ハアパイ諸島、ヴァヴァウ諸島にも病院がある。ニウアス諸島には病院はなく、政府の医療センターが対応する。

- 高度な医療技術や専門的な治療が必要な場合は、ニュージーランドなど国外の医療機関へ搬送されることもある。

- 医師、看護師、歯科医師の数は限られており、特に地方や離島では医療従事者の不足が課題である。

伝統医療も依然として利用されており、近代医療と併用されることもある。

9.7. ジェンダーと性的少数者

トンガ社会におけるジェンダーの役割は、伝統的なポリネシア文化とキリスト教の影響を強く受けている。

- 女性の地位:伝統的にトンガ社会では、姉妹(特に父方の姉妹、fahuトンガ語)が兄弟よりも高い社会的地位を持つとされる文化がある。しかし、現代の政治経済活動においては、男性が主導的な役割を担う場面が多い。女性の教育水準は高く、識字率も男性と同等以上である。経済活動への参加も進んでおり、市場での販売や小規模ビジネスに従事する女性も多い。しかし、管理職や専門職における女性の割合は依然として低い。

- 政治的代表:女性の政治参加は徐々に進んでいるが、立法議会における女性議員の数はまだ少ない。政府や地方自治体における指導的地位に就く女性も限られている。女性の政治参加促進のための取り組みが行われている。

- 課題:家庭内暴力やジェンダーに基づく暴力は、依然として社会問題として認識されている。女性の経済的自立支援や、意思決定プロセスへのさらなる参加促進が求められている。

- LGBTQ+(性的少数者):

- 法的地位:男性間の同性愛行為は刑法で違法とされており、最高で10年の懲役刑が科される可能性がある。ただし、この法律は実際にはほとんど執行されていないとされる。女性間の同性愛行為に関する明確な法的規定はない。同性婚やシビルユニオンは法的に認められていない。

- 社会的受容度:トンガ社会は伝統的かつ保守的なキリスト教の影響が強く、LGBTQ+に対する社会的な受容度は低い傾向にある。公然とカミングアウトすることは困難であり、差別や偏見に直面するケースも報告されている。一方で、fakaleitīトンガ語(ファカレイティ)と呼ばれる、男性として生まれながら女性的な役割やアイデンティティを持つ人々が伝統的に存在し、一定の社会的役割を担ってきた側面もあるが、これは現代のLGBTQ+の概念とは必ずしも一致しない。

- 人権に関する状況:LGBTQ+の人々の人権擁護を目的とした団体や活動は限定的である。国際的な人権機関からは、差別的な法律の撤廃や、LGBTQ+の人々の権利保障を求める勧告が出されている。近年、若い世代を中心に、性的少数者に対する理解を深めようとする動きも少しずつ見られるが、社会全体の意識改革には時間がかかると考えられる。

10. 文化

トンガの文化は、約3000年にわたるポリネシアの伝統と、19世紀以降に広まったキリスト教の影響が融合した独自のものである。17世紀後半から18世紀初頭にかけてヨーロッパの探検家が到来する以前は、近隣のフィジーやニウエと頻繁な交流があった。19世紀に西洋の貿易商や宣教師が到着すると、特に宗教面でトンガ文化は変化した。2013年時点で、住民のほぼ98%がキリスト教を信仰している。人々は古い信仰や習慣の一部を捨て、新しいものを取り入れてきた。

現代のトンガ文化は、家族や共同体の絆を重んじる伝統的な価値観、fahuトンガ語(父方の叔母が持つ特別な地位)などの親族制度、タパ(樹皮布)作りや木彫りといった伝統工芸、ラカラカなどの伝統舞踊、ウム料理やカヴァといった食文化、そしてラグビーに代表されるスポーツなど、多様な側面を持っている。

10.1. 伝統社会と慣習

トンガの伝統社会は、複雑な階層構造と親族関係によって特徴づけられる。

- 社会階層:伝統的に、国王(Tuʻiトンガ語)、貴族(Nōpeleトンガ語)、平民(Kāingaトンガ語)の3つの主要な階層が存在した。これらの階層は世襲され、土地所有や社会的特権と結びついていた。現代においてもこの階層構造の名残は見られるが、民主化の進展とともにその影響力は変化しつつある。

- 親族関係とファフ制度:トンガ社会において親族関係は非常に重要である。特に「ファフ(fahuトンガ語)」と呼ばれる制度は特徴的で、これは個人の父方の姉妹(mehekitangaトンガ語)およびその子供たちが、その個人(父方から見て甥や姪にあたる)に対して特別な権威と特権を持つというものである。ファフは、冠婚葬祭などの重要な儀礼において敬意を払われ、物質的な要求をすることも許される。この制度は、家族内の序列や資源の分配に影響を与えてきた。現代ではその政治的・経済的な力は弱まっているものの、依然としてトンガの社会慣習の重要な一部として残っている。ファフのような社会構造は、ハリケーンなどの自然災害時に人々や資源の移動を可能にするネットワークを提供し、環境への適応に有益であったとされる。しかし、1980年代には、市場の需要によってファフの社会階層が乱れ、サンダルウッドの木の過剰伐採と枯渇を引き起こした例もある。

- 家族制度と共同体:大家族主義が基本であり、家族間の助け合いや共同体全体の結束が重んじられる。子供は両親だけでなく、親族全体によって育てられるという意識が強い。

- 伝統的儀礼と慣習:人生の節目(誕生、結婚、死など)や年中行事には、様々な伝統的儀礼が行われる。これには、カヴァの儀式、ウム料理の準備、タパ布の交換、伝統舞踊の披露などが含まれる。葬儀は特に大規模に行われ、親族や地域社会全体が参加する重要な行事である。

10.2. 芸術と工芸

トンガは豊かな芸術と工芸の伝統を持つ。

- タパ(Ngatuトンガ語、ンガトゥ):カジノキなどの樹皮を叩いて薄く広げ、貼り合わせて作られる樹皮布。トンガのタパは特に大きく、精巧な幾何学模様や動植物のモチーフが茶色や黒の染料で描かれる。これらの文様には象徴的な意味が込められており、王室の行事、結婚式、葬儀など重要な儀式で贈答品や装飾として用いられる。タパ作りは主に女性の仕事であり、共同作業で行われることが多い。

- 木彫り:伝統的な木彫りには、カヴァを飲むための鉢(kumeteトンガ語)、武器(棍棒など)、カヌーの部品、家の柱などがある。精巧な彫刻が施され、しばしば神話や伝説に関連するモチーフが用いられる。

- 編み物・工芸品:ココナッツの葉、パンダナスの葉などを用いて、敷物(falaトンガ語)、籠、扇、装身具(kiekieトンガ語など)が作られる。これらは実用的な目的だけでなく、儀礼的な意味合いも持つ。

これらの伝統工芸は、トンガの文化的アイデンティティの重要な要素であり、現代においてもその技術は継承され、観光客向けの土産物や現代アートの素材としても活用されている。

近年では、ニュージーランドを拠点とする多くのトンガ人現代アーティストが国際的に活躍しており、タパを用いた作品を制作するターニャ・エドワーズ、広く国際的に展示されているベンジャミン・ワーク、テリー・トゥイタ、シオネ・モンウーなどがいる。また、セミシ・フェトカイ・ポタウアイネはクライストチャーチ中心部に5階建てのトンガの彫刻を制作した。2023年には、ニュージーランドのオークランドにあるバーグマン・ギャラリーで「トゥクファカホロ、トンガン・コンテンポラリー」展が開催され、8人のトンガ人アーティストが紹介された。

10.3. 音楽と舞踊

トンガの音楽と舞踊は、ポリネシア文化の中でも特に活気に満ち、社会生活において重要な役割を果たしている。

- 伝統音楽:声楽が中心で、複雑なハーモニーと力強いリズムが特徴。歌詞は歴史的な出来事、神話、日常生活などを歌ったものが多い。

- 伝統楽器:

- ラリ(Laliトンガ語):木をくり抜いて作られた大型のスリットドラム。儀式や舞踊の伴奏、合図などに使われる。

- 鼻笛(Fangufanguトンガ語):竹などで作られた笛で、鼻から息を吹き込んで演奏する。

- ウテテ(ʻUteteトンガ語):弓状の楽器で、弦を口で共鳴させて音を出す。

- タフア(Tafuaトンガ語):竹筒を叩いて音を出す打楽器。

- 伝統舞踊:

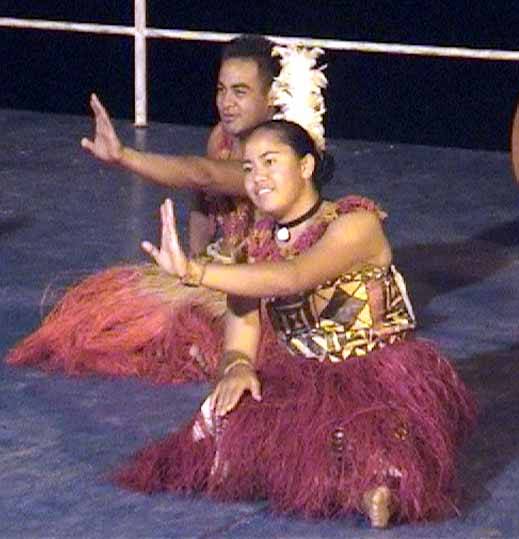

- ラカラカ(Lakalakaトンガ語):トンガを代表するグループダンスで、男女が列をなして踊り、歌と手拍子で物語を表現する。ユネスコの無形文化遺産にも登録されている。国家的な行事などで披露される。

ラカラカの踊り - メエトゥウパキ(Maʻuluʻuluトンガ語):主に男性が踊る力強い舞踊で、儀式的な意味合いが強い。手にパキ(小さな木の板)を持って踊る。

- オトゥハカ(ʻOtuhakaトンガ語):座った状態で上半身と手の動きで表現する舞踊。リズミカルでユーモラスな内容が多い。

- タウオルンガ(Tauʻolungaトンガ語):主に未婚の女性が一人で踊る優雅なソロダンス。結婚式などで披露される。

音楽と舞踊は、祝祭、儀式、集会など、あらゆる社会的な場面で不可欠な要素であり、トンガの文化と歴史を次世代に伝える重要な手段となっている。

10.4. 食文化

トンガの食文化は、伝統的なポリネシアの食材と調理法を基盤とし、西洋文化の影響も受けている。

- 主食:タロイモ(taloトンガ語)、ヤムイモ(ʻufiトンガ語)、キャッサバ(maniokeトンガ語)、サツマイモ(kumalaトンガ語)、パンノキ(meiトンガ語)などの根菜類が主食である。これらは茹でたり、焼いたり、ウム料理にしたりして食べられる。

- 伝統的な調理法:

- ウム(ʻumuトンガ語):地面に掘った穴の中で、焼いた石を使って食材を蒸し焼きにする伝統的な調理法。豚肉、鶏肉、魚、根菜類などをバナナの葉で包んで調理する。特別な機会や祝祭の際によく作られる。

- 代表的な料理:

- ル・プル(Lu puluトンガ語):タロイモの葉で牛肉や羊肉、玉ねぎなどを包み、ココナッツミルクで煮込んだ料理。

- オタイカ(ʻOta ʻikaトンガ語):生の魚をライムやレモンの汁でマリネし、ココナッツミルク、野菜(玉ねぎ、トマト、キュウリなど)と和えた料理。

- フェケ(Feʻepukeトンガ語):タコをココナッツミルクで煮込んだ料理。

- 儀礼的な飲み物:

- カヴァ(Kavaトンガ語):コショウ科の植物カヴァの根を乾燥させ、粉末にしたものをお湯で溶かした飲み物。鎮静作用があり、伝統的に男性が集まる儀式や社交の場で飲まれる。カヴァの儀式はトンガ社会において重要な文化的意味を持つ。

- その他:

- 果物:マンゴー、パパイヤ、スイカ、パイナップルなど、トロピカルフルーツが豊富。特にスイカは、ココナッツミルクと混ぜて作る「オタイ(ʻotaiトンガ語)」という人気のデザートドリンクの材料となる。

- 魚介類:新鮮な魚、貝類、ロブスターなどもよく食べられる。

- 現代の食生活の変化:近年は、輸入された加工食品(缶詰の肉や魚、パン、米、スナック菓子など)の消費が増加しており、伝統的な食生活からの変化が見られる。これが、トンガにおける肥満率の高さの一因ともなっている。

トンガの食文化は、家族や共同体で食事を共にすることを大切にし、祝祭や儀礼の際には豊富な食材を使ったご馳走が用意される。

10.5. スポーツ

トンガでは様々なスポーツが行われているが、特にラグビーユニオンが国民的な人気を誇っている。

- ラグビーユニオン:トンガの国技であり、代表チーム「イカレ・タヒ」(ʻIkale Tahiトンガ語、海の鷲)は国際舞台でも活躍している。ラグビーワールドカップには1987年の第1回大会から出場しており、2007年大会と2011年大会ではプール戦で2勝を挙げるなど健闘した。試合前には「シピ・タウ(Sipi Tauトンガ語)」と呼ばれるウォークライを披露する。多くのトンガ出身またはトンガ系の選手が、ニュージーランド(オールブラックス)、オーストラリア(ワラビーズ)、日本、ヨーロッパなどの強豪チームで活躍している。国内の学校(トンガ・カレッジやトゥポウ・カレッジなど)ではラグビーが盛んで、優秀な選手は海外への奨学金を得る機会も多い。

- ラグビーリーグ:ラグビーユニオンに次いで人気があり、代表チームはラグビーリーグ・ワールドカップにも出場している。2017年のワールドカップ直前には、ジェイソン・タウマロロやアンドリュー・フィフィタといったトップリーグの選手が、自らのルーツであるトンガ代表としてプレーすることを選択し、ニュージーランド代表を破る快挙を成し遂げた。オーストラリアのナショナルラグビーリーグ(NRL)でも多くのトンガ系選手が活躍している。

- サッカー:人気スポーツの一つであり、国内リーグ(トンガ・メジャーリーグ)も存在する。代表チームはOFCネイションズカップやFIFAワールドカップの予選に参加しているが、国際大会での実績はまだ少ない。

- ボクシング:1996年アトランタオリンピックでは、スーパーヘビー級のパエア・ウォルグラムが銀メダルを獲得し、トンガに史上初のオリンピックメダルをもたらした。

- ネットボール:女性に人気のチームスポーツである。

- オリンピックへの参加:トンガは夏季オリンピックに継続的に選手団を派遣しており、前述のボクシングのほか、陸上競技、競泳、アーチェリー、重量挙げなどの種目に出場している。冬季オリンピックには、2014年ソチオリンピックにリュージュで、2018年平昌オリンピックにはピタ・タウファトファがクロスカントリースキーで出場した。タウファトファは、2016年リオデジャネイロオリンピックと2020年東京オリンピックのテコンドー、2024年パリオリンピックのカヌーにも出場し、上半身裸にトゥペヌ(腰布)と油を塗った姿で開会式に登場し話題となった。

その他、バレーボール、クリケットなども行われている。伝統的なスポーツとしては、クリケットに似た「ラニタ(lanitaトンガ語)」という競技が残っている。

10.6. 祝祭日

トンガの祝祭日は、国の歴史、宗教、王室に関連するものが法律で定められている。以下は主要な公休日である。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 (英語 / トンガ語) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | New Year's Day英語 / ʻUluaki ʻAho ʻo e Taʻu Foʻouトンガ語 | |

| イースター前の金曜日 | 聖金曜日 | Good Friday英語 / Falaite Leleiトンガ語 | 4月になることが多い。 |

| イースターの次の月曜日 | イースターマンデー | Easter Monday英語 / Mōnite Toetuʻuトンガ語 | 4月になることが多い。 |

| 4月25日 | ANZACの日 | ANZAC Day英語 / ʻAho Fakamanatu ʻo ʻe ANZACトンガ語 | オーストラリア・ニュージーランド軍団を追悼する日。 |

| 流動的 | 皇太子誕生日 | HRH Crown Prince Tupoutoʻa's Birthday英語 / ʻAho ʻAloʻi ʻo e Pilinisi Kalauniトンガ語 | 現皇太子の実際の誕生日は5月4日だが、祝日は移動することがある。 |

| 6月4日 | 解放記念日 | Emancipation Day英語 / ʻAho Fakamanatu ʻo e Tauʻatāinaトンガ語 | 1862年の農奴解放を記念。 |

| 流動的 | 国王誕生日 | HM King's Birthday英語 / ʻAho ʻAloʻi ʻo ʻEne ʻAfioトンガ語 | 現国王の実際の誕生日は7月4日だが、祝日は移動することがある。 |

| 9月の第3月曜日 | 皇太子トゥポウトア・ウルカララ王子記念日 | Crown Prince Tupoutoʻa ʻUlukalala Day英語 / ʻAho ʻo e Pilinisi Kalauni Tupoutoʻa ʻUlukalalaトンガ語 | |

| 11月4日 | 憲法記念日 | Constitution Day英語 / ʻAho ʻo e Konisitūtoneトンガ語 | 1875年の憲法制定を記念。 |

| 12月4日 | ジョージ・トゥポウ1世記念日 | King George Tupou I Day英語 / ʻAho Fakamanatu ʻo Tupou Iトンガ語 | トンガ王国初代国王を記念。 |

| 12月25日 | クリスマス | Christmas Day英語 / ʻAho Kilisimasiトンガ語 | |

| 12月26日 | ボクシング・デー | Boxing Day英語 / ʻAho hoko ʻi he ʻaho Kilisimasiトンガ語 |

これらの祝日には、特別な教会礼拝、伝統的な饗宴(ウム料理など)、スポーツイベント、音楽や舞踊のパフォーマンスなどが行われることが多い。日付が「流動的」となっているものは、実際の記念日とは別に、政府の布告によって祝日となる日付が設定されることがある。