1. 概要

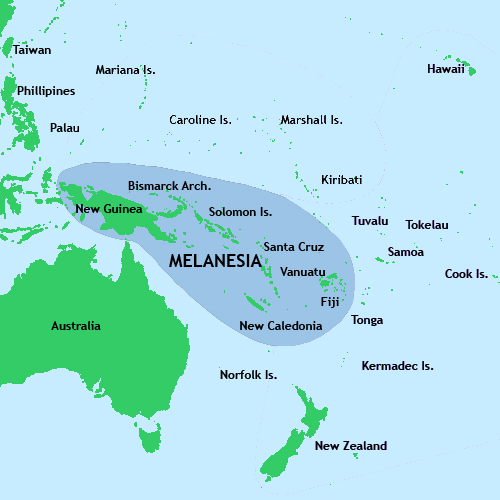

フィジー共和国は、南太平洋のメラネシアに位置する島嶼国家であり、330以上の島々から構成される。首都は最大の島であるビティレブ島のスバに置かれている。地理的には火山活動によって形成された島が多く、熱帯海洋性気候に属し、豊かな森林、鉱物、水産資源に恵まれている。

フィジーの歴史は、紀元前2千年紀のオーストロネシア人の移住に始まり、その後メラネシア人、ポリネシア人の影響を受けて独自の文化を形成した。17世紀にヨーロッパ人と接触し、19世紀にはセル・エペニサ・ザコンバウによる統一の試みがなされたが、1874年にイギリスの植民地となった。植民地時代には、サトウキビプランテーションの労働力として多くのインド人契約労働者が導入され、これが現代フィジーの多民族構成の基礎となった。また、この時代にはブラックバーディングなどの労働搾取や人権問題も発生した。

1970年に独立を達成したが、その後はフィジー系住民とインド系住民の間の緊張を背景としたクーデターが頻発し、政治的な不安定が続いた。1987年、2000年、2006年のクーデターは、フィジーの民主主義と人権状況に大きな影響を与えた。近年は民主化への努力が続けられ、2014年には総選挙が実施された。

政治体制は議会制共和国であり、大統領が元首、首相が行政府の長を務める。立法、行政、司法の三権分立が図られている。経済は観光業、砂糖産業、漁業が主要な柱であり、近年はボトルウォーターの輸出も伸びている。社会的には、フィジー系、インド系を中心とする多民族社会であり、フィジー語、英語、フィジー・ヒンディー語が公用語として使用されている。宗教はキリスト教が最も多く、次いでヒンドゥー教、イスラム教となっている。

文化面では、伝統的なフィジー文化とインド文化、ヨーロッパ文化などが融合した多文化的な特徴を持つ。スポーツでは特にラグビーが国民的スポーツとして人気が高い。フィジーは気候変動による海面上昇や自然災害の脅威に直面しており、国際社会と協力して対策に取り組んでいる。

2. 国名

フィジーの正式な国名は、英語ではRepublic of Fijiリパブリック・オブ・フィジー英語、フィジー語ではMatanitu Tugalala o Vitiマタニトゥ・トゥンガララ・オ・ヴィティフィジー語、フィジー・ヒンディー語ではफ़िजी गणराज्यフィジー・ガナラージャhifである。日本語での正式名称はフィジー共和国、通称はフィジーである。漢字表記では「斐濟」と書かれる。

国名の由来についてはいくつかの説がある。有力な説の一つは、フィジー最大の島であるビティレブ島(Viti Levuフィジー語)の「ビティ(Vitiフィジー語)」という呼称が、トンガ人によって「フィシ(Fisiフィジー語)」と発音され、それを18世紀後半にジェームズ・クック船長が聞き取り、英語化して「フィジー(Fiji英語)」となったというものである。ヨーロッパの宣教師たちが「ビティ」を「フィジー」と発音したという説もある。当初は「Feejee英語」という綴りも、19世紀後半まで宣教師や旅行者の記録に見られた。

フィジーは独立後、国名を何度か変更している。1970年の独立時は「ドミニオン・オブ・フィジー」であったが、1987年のクーデター後に「フィジー共和国(Republic of Fiji英語)」となった。1997年の憲法改正で「フィジー諸島共和国(Republic of the Fiji Islands英語)」に改称されたが、2011年2月に再び「フィジー共和国」に戻された。

3. 歴史

フィジーの歴史は、数千年にわたる人間の居住、ヨーロッパ人との接触、植民地支配、そして独立後の政治的変動を経て、現代に至っている。この過程で、フィジー独自の文化と多民族社会が形成された。

3.1. 初期の住民とヨーロッパ人との接触

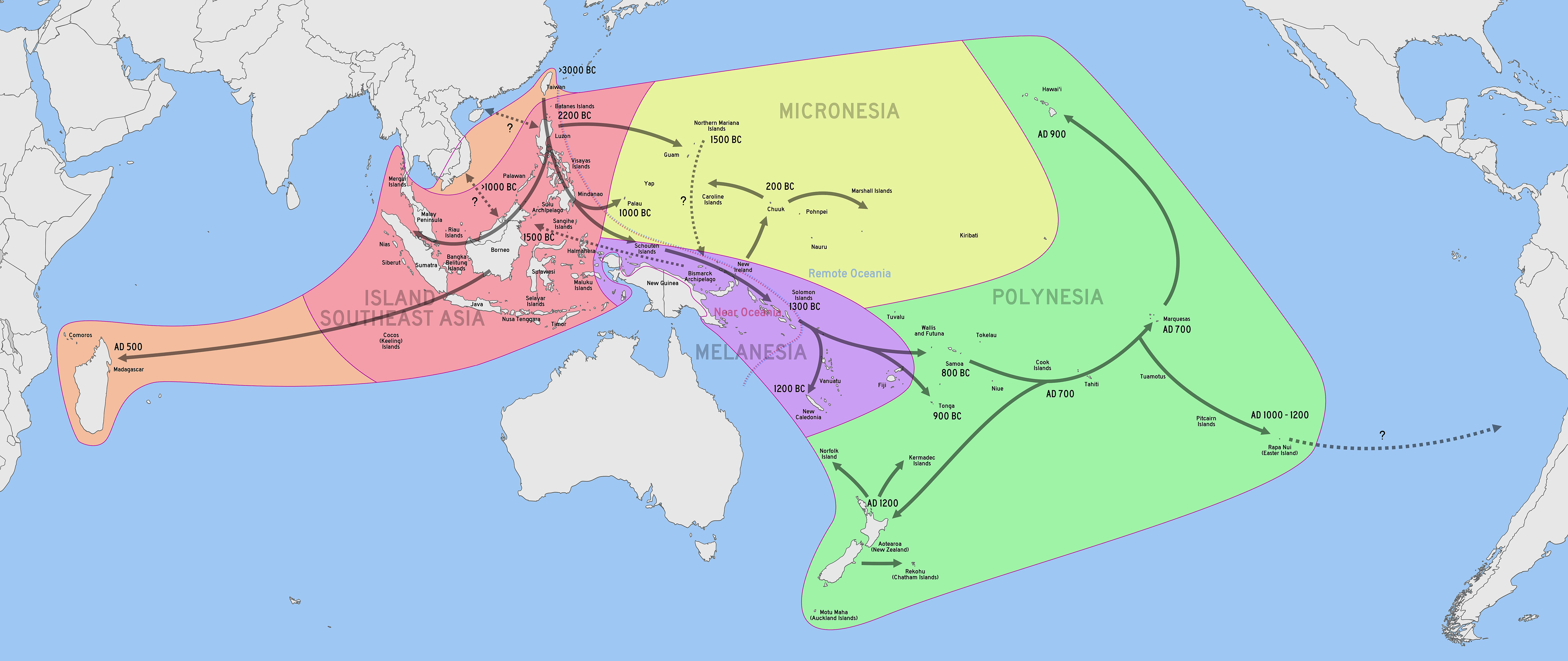

考古学的証拠によれば、フィジーには紀元前3500年から紀元前1000年頃にオーストロネシア系の人々が最初に定住し、その約千年後にメラネシア人が続いたとされる。ポリネシア人の影響も見られる。モツリキ島では紀元前600年、あるいは紀元前900年まで遡る居住の痕跡が確認されている。初期の住民はラピタ文化を担っていたと考えられ、その一部はサモア、トンガ、さらにはハワイへと移住していった。フィジーの文化は、西太平洋のメラネシア文化と類似性を持つ一方で、より古いポリネシア文化との強い繋がりも有している。ヨーロッパ人との接触以前から、フィジーと近隣の島々の間では交易が行われていた。

10世紀にはトンガでトゥイ・トンガ帝国が成立し、フィジーもその影響圏に入った。この影響により、ポリネシアの習慣や言語がフィジーにもたらされた。この帝国は13世紀に衰退を始める。

ヨーロッパ人で最初にフィジーを訪れたのは、1643年にオランダの探検家アベル・タスマンであり、彼は南方の巨大大陸を探している途中でヴァヌアレヴ島北部とタベウニ島北部の島々を視認した。その後、1774年にイギリスの航海者ジェームズ・クックがラウ諸島南部の島の一つを訪れた。しかし、島々が詳細に海図に記録されたのは1789年になってからで、バウンティ号の反乱で追放されたウィリアム・ブライ船長が、オバラウ島を通過し、ヴィティレヴ島とヴァヌアレヴ島の主要な島々の間を航行してジャカルタ(当時はバタヴィア)へ向かった。二つの主要な島の間の海峡はブライ・ウォーターと名付けられ、一時期フィジー諸島は「ブライ諸島」として知られていた。

フィジー人と実質的な接触を維持した最初のヨーロッパ人は、白檀商人、捕鯨船員、そしてナマコ(ビーシュ・ド・メール)商人であった。1799年に捕鯨船「アン・アンド・ホープ号」が初めて寄港したと記録されており、19世紀には多くの捕鯨船が続いた。これらの船は飲料水、食料、薪を求めて、後には船員を補充するために来航した。この時期にフィジーに来た一部のヨーロッパ人は地元民に受け入れられ、居住者として滞在することを許された。1820年代までには、オバラウ島にフィジー初のヨーロッパ風の町レブカが設立された。中国でのナマコ市場は利益が大きく、イギリスとアメリカの商人は様々な島に加工所を設置した。地元のフィジー人はナマコの収集、準備、梱包に従事し、製品はアジアへ出荷された。良い積荷はディーラーに半年で約25,000ドルの利益をもたらした。フィジー人労働者はしばしば労働の対価として銃器や弾薬を与えられ、1820年代末までにはほとんどのフィジーの首長がマスケット銃を所有し、多くがその使用に熟練していた。一部のフィジーの首長は新しい武器に自信を持ち、ヨーロッパ人からより破壊的な兵器を強制的に入手することもあった。1834年、ヴィワとバウの人々はフランス船「ラミアブル・ジョゼフィーヌ号」を乗っ取り、その大砲をレワ川の敵に対して使用したが、後に座礁させた。

1830年代には、デイヴィッド・カーギルのようなキリスト教宣教師が、既に改宗が進んでいたトンガやタヒチのような地域から到着した。1840年までには、レブカのヨーロッパ人居住地は約40軒の家屋に成長し、元捕鯨船員のデイヴィッド・ウィッピーが著名な居住者であった。フィジー人のキリスト教への改宗は徐々に進み、アメリカ合衆国探検遠征隊のチャールズ・ウィルクス船長によって直接観察された。ウィルクスは「全ての首長がキリスト教を、多くを失いほとんど得るものがない変化と見なしているようだ」と記している。キリスト教化したフィジー人は、精神的な信仰を放棄することに加えて、髪を短く切り、トンガから伝わったスルという服装を採用し、結婚や葬儀の伝統を根本的に変えるよう圧力を受けた。この強制的な文化変容の過程は「ロトゥ」と呼ばれた。文化間の対立が激化し、ウィルクスはマロロ島の人々に対する大規模な懲罰遠征を組織することに関与した。彼はロケット弾による攻撃を命じ、これは間に合わせの焼夷装置として機能した。村は住民が閉じ込められたまま急速に火の海となり、ウィルクスは「男たちの叫び声が、焼け死んでいく女子供の泣き叫ぶ声と入り混じっていた」と記している。ウィルクスは生存者に対し「慈悲を乞う」べきであり、さもなければ「絶滅させられることを覚悟しなければならない」と要求した。この遭遇でマロロ島の住民約57人から87人が殺害された。

17世紀のヨーロッパ人の到来と19世紀後半の植民地化に伴い、フィジー文化の多くの要素がヨーロッパ人、特にイギリスによる支配を確実にするために抑圧されたり修正されたりした。これは特に伝統的なフィジーの精神的信仰に関して顕著であった。初期の入植者や宣教師は、フィジーにおけるカニバリズムの慣習を、植民地化を正当化する道徳的責務を提供するものとして指摘した。ヨーロッパ人は多くのフィジーの土着の慣習を堕落したもの、あるいは原始的なものとレッテルを貼り、多くの入植者がフィジーを「野蛮な食人種に浪費された楽園」と見なすことを可能にした。デリック・スカーのような著者は、「食べるために積み上げられた新鮮な死体」や新しい家屋や船の建設における儀式的な集団人身御供に関する19世紀の主張を永続させてきた。実際、植民地時代、フィジーは「食人諸島」として知られていた。フィジーの遺跡で行われた現代の考古学的研究は、フィジー人が実際にカニバリズムを行っていたことを示しており、これは現代の学者がこれらの植民地時代のヨーロッパ人の記述の正確さを評価するのに役立っている。デグスタ、コクラン、ジョーンズなどの学者による研究は、焼かれたり切られたりした人骨の証拠を提供し、フィジーでカニバリズムが実践されていたことを示唆している。しかし、これらの考古学的記述は、カニバリズムの慣習がヨーロッパの入植者が示唆したほどユビキタスではなく、断続的であった可能性が高いことを示している。カニバリズムは、暴力的でない儀式的なものであった場合が多かったようである。

3.2. カコバウ時代と部族統一の試み

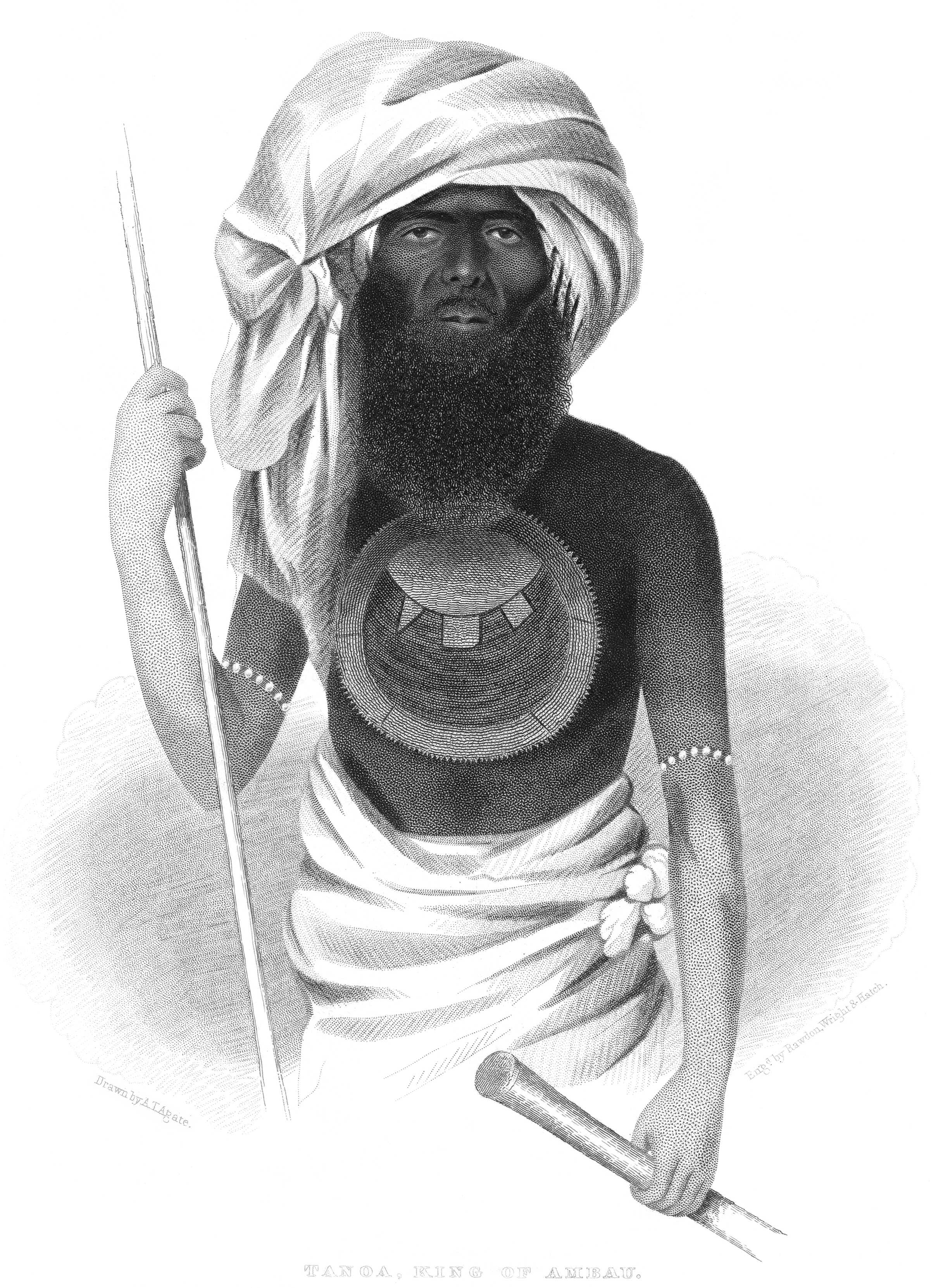

1840年代は、フィジーの様々な氏族が互いに覇権を争った紛争の時代であった。最終的に、バウ島の首長であるセル・エペニサ・ザコンバウ(Seru Epenisa Cakobauフィジー語)がこの地域で強力な影響力を持つに至った。彼の父は、西フィジーの多くを制圧したヴニヴァル(最高首長の称号)であるラトゥ・タノア・ヴィサワカ(Tanoa Visawaqaフィジー語)であった。ザコンバウは父の跡を継ぎ、非常に強力になったため、地元の敵に武器を供与したことを巡る紛争で、レブカからヨーロッパ人を5年間追放することができた。1850年代初頭、ザコンバウはさらに一歩進んで全てのキリスト教徒に宣戦布告した。彼の計画は、フィジーの宣教師たちが既に改宗していたトンガ人の支援とイギリスの軍艦の存在によって頓挫した。トンガの王子エネレ・マアフ(Enele Maʻafuトンガ語)はキリスト教徒であり、1848年にラケバ島に拠点を確立し、地元民をメソジスト教会に強制的に改宗させていた。ザコンバウと西フィジーの他の首長たちはマアフを自分たちの権力に対する脅威とみなし、トンガの支配権拡大の試みに抵抗した。しかし、ザコンバウの影響力は衰え始め、彼が他のフィジーの首長たち(彼をせいぜい同輩中の第一人者としか見ていなかった)に重税を課したことが、彼らがザコンバウから離反する原因となった。

この頃、アメリカ合衆国もこの地域での影響力拡大に関心を持ち、フィジー諸島の領事ジョン・ブラウン・ウィリアムズが関与したいくつかの事件の後、介入を脅迫した。1849年、ウィリアムズの交易所は7月4日の祝賀行事中の偶発的な大砲の発射によって引き起こされた火災の後、略奪された。1853年にはレブカのヨーロッパ人居住地が焼き払われた。ウィリアムズはこれらの事件の責任をザコンバウにあるとし、アメリカ代表は報復としてザコンバウの首都であるバウを破壊することを望んだ。代わりに島の周りに海軍封鎖が設定され、ザコンバウに外国人およびそのキリスト教同盟者に対する戦争を放棄するようさらに圧力がかけられた。最終的に、1854年4月30日、ザコンバウは「ソロ」(降伏の儀式)を行い、これらの勢力に屈した。彼は「ロトゥ」を受け入れ、キリスト教に改宗した。バウの伝統的なフィジーの寺院は破壊され、神聖な「ノコノコ」の木(モクマオウ)は切り倒された。ザコンバウと彼の残りの部下たちは、アメリカとイギリスの支援を受けたトンガ人と合流し、まだ改宗を拒否していた地域の残りの首長たちを服従させることを強要された。これらの首長たちはすぐに敗北し、レワのカラニキオは毒殺され、カバのマララトゥは1855年に絞首刑に処された。これらの戦争の後、内陸の高地地域を除くフィジーのほとんどの地域は、伝統的なシステムの多くを放棄させられ、今や西洋の利益の家臣となっていた。ザコンバウは少数のフィジーの人々のほぼ象徴的な代表として保持され、皮肉で自称の「トゥイ・ヴィティ」(フィジーの王)という称号を取ることを許されたが、全体的な支配権は今や外国勢力の手にあった。

1858年、ザコンバウはアメリカ合衆国からの借金45,000ドルを返済するため、イギリス領事に対してフィジーをイギリスに割譲することを提案した。この提案はイギリス政府によって拒否された。

アメリカ南北戦争(1861年~1865年)後の綿花価格の高騰は、1860年代にオーストラリアやアメリカ合衆国から何百人もの入植者をフィジーに流入させ、土地を取得し綿花を栽培させた。フィジーにはまだ機能する政府がなかったため、これらのプランターはしばしば暴力的または詐欺的な方法で土地を入手した。例えば、真の所有者であるかどうかにかかわらずフィジー人に武器やアルコールと交換するなどした。これにより土地の取得は安価になったが、プランター間の土地所有権の競合は、紛争を解決する統一政府がないため問題となった。1865年、入植者たちはフィジーの7つの主要な土着王国による連合体を提案し、何らかの政府を樹立しようとした。これは当初成功し、ザコンバウが連合体の初代大統領に選出された。

土地の需要が高まるにつれて、白人プランターはヴィティレヴ島の内陸の丘陵地帯に進出し始めた。これにより、彼らはこれらの内陸地区の様々なフィジー氏族を指す総称であるカイコロと直接対決することになった。カイコロはまだほとんど伝統的な生活様式を送っており、キリスト教化されておらず、ザコンバウや連合体の支配下にもなかった。1867年、シガトカ川の源流にある山中で、トーマス・ベーカーという旅行中の宣教師がカイコロに殺害された。イギリス領事代理のジョン・ベイツ・サーストンは、ザコンバウに沿岸地域のフィジー人部隊を率いてカイコロを鎮圧するよう要求した。ザコンバウは最終的に山中への遠征を率いたが、戦闘員61人が死亡するという屈辱的な敗北を喫した。入植者たちはまた、ワイニマラと呼ばれる地元の東カイコロの人々とも紛争を起こした。サーストンはイギリス海軍オーストラリア艦隊に支援を要請した。海軍はローリー・ランバート司令官と軍艦チャレンジャー号を派遣し、ワイニマラに対する懲罰任務を遂行させた。87人の武装部隊がデオカ村を砲撃し焼き払い、小競り合いが発生し、40人以上のワイニマラ人が死亡した。

1871年6月、元イギリス海軍中尉のジョージ・オースティン・ウッズは、ザコンバウに影響を与え、同じ考えを持つ入植者や首長たちを集めて統治行政機関を組織することに成功した。ザコンバウは君主(トゥイ・ヴィティ)と宣言され、フィジー王国が樹立された。ほとんどのフィジーの首長が参加に同意し、マアフでさえザコンバウを認め、立憲君主制に参加することを選んだ。しかし、入植者の多くはオーストラリアから来ており、そこではアボリジニとの交渉はほぼ常に彼らに非常に不利な条件を受け入れさせることを伴っていた。これらの入植者の力による支配への期待は、英国臣民相互保護協会のような、いくつかの攻撃的で人種差別的なグループを結成させた。あるグループはアメリカの白人至上主義グループに敬意を表してクー・クラックス・クランと名乗った。しかし、チャールズ・セント・ジュリアン、ロバート・シャーソン・スワンストン、ジョン・ベイツ・サーストンといった尊敬される個人がザコンバウによって任命されると、ある程度の権威が確立された。

白人入植者の急増に伴い、土地取得の欲求も激化した。再び、ヴィティレヴ島内陸部のカイコロとの紛争が勃発した。1871年、島の北西部にあるバ川近くで2人の入植者が殺害されたことをきっかけに、白人農民、輸入された奴隷労働者、沿岸フィジー人からなる大規模な懲罰遠征が組織された。アメリカ南北戦争の退役軍人を含む約400人の武装自警団は、クブ村近くでカイコロと戦闘を繰り広げ、双方とも撤退を余儀なくされた。村は破壊され、マスケット銃で武装していたにもかかわらず、カイコロは多数の死傷者を出した。カイコロは、バ地区全域の白人やキリスト教徒フィジー人の入植地を頻繁に襲撃することで応酬した。同様に、島の東部、レワ川上流域でも、自警団「レワ・ライフルズ」によって村が焼き払われ、多くのカイコロが射殺された。

ザコンバウ政府は入植者が自力で正義を執行することを承認しなかったが、カイコロを服従させ、彼らの土地を売却することを望んでいた。解決策は軍隊を編成することだった。王国の先住民問題大臣であるロバート・S・スワンストンは、キングス・トループスまたはネイティブ・レジメントと呼ばれる軍隊の兵士となる適切なフィジー人志願兵と囚人の訓練と武装を組織した。オーストラリア植民地に存在したネイティブ・ポリスと同様のシステムで、ジェームズ・ハーディングとW・フィッツジェラルドという2人の白人入植者がこの準軍事旅団の長官に任命された。この部隊の編成は、フィジー人軍隊が自分たちの利益を守るとは信じていなかった多くの白人プランテーション所有者には好まれなかった。

事態は1873年初頭にさらに悪化し、バ川地域でバーンズ一家がカイコロの襲撃によって殺害された。ザコンバウ政府はフィッツジェラルド少佐指揮下のキングス・トループス50人をこの地域に派遣し、秩序を回復させようとした。地元の白人たちは彼らの駐留を拒否し、政府の権威を強調するためにハーディング大尉指揮下のさらに50人の部隊が派遣された。ネイティブ・レジメントの価値を証明するため、この増強された部隊は内陸部に入り、ナ・コロワイワイで約170人のカイコロを虐殺した。沿岸部に戻ると、部隊は政府軍を依然として脅威と見なす白人入植者たちに遭遇した。政府軍と白人入植者旅団との間の小競り合いは、HMSディドー号のウィリアム・コックス・チャップマン船長の介入によってのみ阻止され、船長は入植者の指導者たちを拘束し、グループを解散させた。キングス・トループスとザコンバウ政府がカイコロを粉砕する権限は今や完全なものとなった。

1873年3月から10月にかけて、スワンストンの総指揮のもと、約200人のキングス・トループスと約1,000人の沿岸フィジー人および白人志願兵補助部隊が、ヴィティレヴ島の高地全域でカイコロを殲滅するための作戦を展開した。フィッツジェラルド少佐とH.C.サーストン少佐(ジョン・ベイツ・サーストンの兄弟)がこの地域を二手に分かれて攻撃した。カイコロの異なる氏族の連合軍はナ・クリ村で抵抗した。カイコロはダイナマイトと火炎を用いて山の洞窟にある防御陣地から追い出され敗北した。多くのカイコロが殺害され、丘陵氏族の主要な指導者の一人であるラトゥ・ドラドラは約2,000人の男女子供と共に捕虜となり沿岸部に送られ降伏を余儀なくされた。この敗北後の数ヶ月間、主な抵抗はニブタウタウ村周辺の氏族からのみであった。サーストン少佐はナ・クリの戦いの後2ヶ月でこの抵抗を鎮圧した。村は焼き払われ、カイコロは殺害され、さらに多数の捕虜が捕らえられた。捕虜(男女子供)のうち約1,000人がレブカに送られ、一部は絞首刑に処され、残りは奴隷として売られ、島々各地の様々なプランテーションで強制労働させられた。

1874年10月10日、イギリスへの割譲証書に署名し、フィジーはイギリスの植民地となった(フィジー植民地)。

3.3. 植民地時代

イギリスによる植民地支配は、フィジー社会に大きな変革をもたらした。経済的にはサトウキビプランテーションが拡大し、その労働力としてインドから多くの契約労働者が導入された。これはフィジーの民族構成を大きく変え、後の政治的緊張の要因ともなった。また、メラネシア人を中心とした強制労働(ブラックバーディング)も行われ、深刻な人権侵害が発生した。先住民の土地所有権は部分的に認められたものの、実質的な権力はイギリス植民地政府が掌握した。フィジー人はイギリス軍に徴兵され、第一次世界大戦や第二次世界大戦にも参加した。特に第二次世界大戦では、フィジーは連合国軍の重要な訓練基地となった。

植民地支配下で、フィジー人は伝統的な生活様式や社会構造の変容を迫られたが、同時に西洋式の教育や医療も導入された。しかし、これらの恩恵は限定的であり、多くのフィジー人は依然として貧困や差別に苦しんでいた。

1874年にフィジーがイギリスに割譲された後、初代常駐総督としてアーサー・ハミルトン=ゴードン卿が着任した。彼の統治下で、フィジー人の伝統的な社会構造を維持しつつ、植民地経営を行う政策がとられた。土地の所有権に関しては、フィジー人の共同所有を原則とし、大規模な土地の外国人への売却を制限した。また、フィジー人男性に人頭税を課し、その支払いのために換金作物の栽培やプランテーションでの労働を奨励したが、これがフィジー人の伝統的な生活を圧迫した側面もある。

ゴードンはまた、フィジー人を地方行政に参加させるため、首長会議(後の大首長評議会)を設立し、伝統的な権威を利用した間接統治を試みた。

1875年、シドニーから帰国したザコンバウとその息子たちが持ち込んだはしかがフィジー全土で大流行し、当時のフィジー人人口の約3分の1にあたる4万人以上が死亡したとされる。この大惨事は、フィジー社会に深刻な打撃を与えた。検疫の失敗が原因とされているが、一部には意図的な導入を疑う声もあった。

ゴードンは、カリマリ族とカイコロ族の反乱に直面した。1875年初頭、植民地行政官エドガー・レオポルド・レイヤードがナヴソで数千人の高地氏族と会談し、イギリス支配とキリスト教への服従を正式化しようとした。レイヤードとその代表団は、はしかを高地住民に広め、この集団に大量死を引き起こした。その結果、イギリス植民者に対する怒りが地域全体で燃え上がり、広範な蜂起が急速に起こった。シガトカ川沿いの村々やこの地域より上の高地はイギリスの支配を拒否し、ゴードンはこの反乱を鎮圧する任務を負った。ゴードンが「小戦争」と名付けたこの反乱の鎮圧は、ヴィティレヴ島西半分における2つの連携した軍事作戦という形をとった。最初の作戦は、ゴードンの又従兄弟であるアーサー・ジョン・ルイス・ゴードンがシガトカ川沿いのカリマリ反乱軍に対して行った。2番目の作戦は、ルイス・ノリーズが川の北側の山岳地帯のカイコロに対して行った。ゴードン知事は、アーサー・ジョン・ルイス・ゴードンとノリーズがあらゆる法律の制約を受けずに任務を遂行する絶対的な権限を持つ、ある種の戒厳令をこの地域に発動した。2つの反乱軍グループは、ナサウココに駐留していたウォルター・カルーとジョージ・ル・フンテが率いる部隊によって互いに隔離されていた。カルーはまた、東部高地のワイニマラ族の忠誠を確保することで、反乱が東に広がるのを防いだ。この戦争には、ヴィティレヴ島の他の地域から約1,500人のキリスト教徒フィジー人志願兵の支援を受けた、ザコンバウの旧先住民連隊の兵士が投入された。植民地ニュージーランド政府は、100丁のスナイドル銃を含む、軍の高度な武器のほとんどを提供した。

シガトカ川沿いの作戦は焦土作戦で行われ、多数の反乱軍の村が焼き払われ、畑が略奪された。主要な要塞化された町であるコロイヴァトゥマ、ブクティア、マタナヴァトゥが占領され破壊された後、カリマリは一斉に降伏した。戦闘で殺されなかった者は捕虜となり、沿岸の町クヴに送られた。これには827人の男女子供と反乱軍の指導者ムドゥが含まれていた。女性と子供はナディやナドロンガのような場所に分配された。男性のうち15人がシガトカで急遽行われた裁判で死刑判決を受けた。ゴードン知事も出席したが、司法責任を親族のアーサー・ジョン・ルイス・ゴードンに委ねることを選んだ。4人が絞首刑に処され、ムドゥを含む10人が射殺され、1人の囚人が脱走に成功した。訴訟が終わる頃には、知事は「私の足は文字通り私が流した血で汚れていた」と記している。

高地のカイコロに対する北部の作戦も同様であったが、この地域の大規模でよく守られた洞窟から反乱軍を排除することが含まれていた。ノリーズは「かなりの時間と大量の弾薬を費やして」洞窟を掃討することに成功した。これらの洞窟の占有者にはコミュニティ全体が含まれており、その結果、多くの男女子供がこれらの作戦で殺害されたり負傷したりした。残りは捕虜となり、北岸の町に送られた。イギリス領フィジーの主任医務官ウィリアム・マクレガーもカイコロの殺害と負傷者の手当ての両方に参加した。洞窟が占領された後、カイコロは降伏し、指導者のビシキが捕らえられた。主にル・フンテの下でナサウココで様々な裁判が行われ、ビシキを含む32人の男性が絞首刑または射殺された。ビシキは脱走しようとして殺害された。

1876年10月末までに「小戦争」は終結し、ゴードンはヴィティレヴ島内陸部の反乱軍を征服することに成功した。残りの反乱参加者は最長10年の重労働を伴う追放処分となった。一部の非戦闘員は村を再建するために帰還を許されたが、高地の多くの地域はゴードンによって無人化され廃墟のままにされるよう命じられた。ゴードンはまた、シガトカ川の源流に軍事要塞フォート・カナボンを建設し、イギリスの支配を維持するために大勢の兵士を駐留させた。彼は先住民連隊を武装先住民警察隊と改名し、軍事力としての外観を薄めた。

植民地全体の社会統制をさらに強化するため、ゴードン知事は様々な地区に任命された首長と村の巡査のシステムを導入し、彼の命令を執行し、民衆からの不服従を報告させた。ゴードンはこれらの代理人を記述するために「ロコ」と「ブリ」という首長の称号を採用し、最高首長としての彼の権威に直接従属する大首長評議会を設立した。この機関は2007年に軍事支援を受けた暫定政府によって停止され、2012年に廃止されるまで存続した。ゴードンはまた、フィジー人が個人として土地を所有、購入、売却する能力を消滅させ、その管理は植民地当局に移管された。

3.3.1. インド人契約労働者の導入

綿花プランテーションに代わってサトウキビ畑が広がったため、ゴードンは1878年にインドから契約労働者を導入することを決定した。1879年5月14日に最初のインド人463人が到着し、1916年に制度が終了するまでに約61,000人がやって来た。この計画では、インド人労働者を5年契約でフィジーに連れて行き、その後は自費でインドに帰国できるというものであった。もし2期目の5年契約を更新することを選べば、政府の費用でインドに帰国するか、フィジーに残るかの選択肢が与えられた。大多数はフィジーに残ることを選んだ。クイーンズランド州で契約労働者を規制していたクイーンズランド法が、フィジーでも法律として制定された。

1879年から1916年にかけて、数万人のインド人が契約労働者としてフィジーに移住し、特にサトウキビプランテーションで働いた。1916年までフィジーへインド人契約労働者を乗せた船が絶えず流入していたため、帰国するインド人は通常、帰路もこれらの船を利用した。フィジーの年季奉公制度の下での帰国者の総数は39,261人と記録されているが、到着者の数は60,553人とされている。帰国者数にはフィジーで生まれた子供も含まれているため、多くのインド人契約労働者はインドに帰国しなかった。これらのインド人移民の子孫はインド系フィジー人と呼ばれ、フィジー社会の重要な構成要素となったが、同時にフィジー系住民との間で土地所有や政治的権利を巡る対立の原因ともなった。労働者の権利や生活条件は劣悪であり、人道的な問題も指摘されていた。

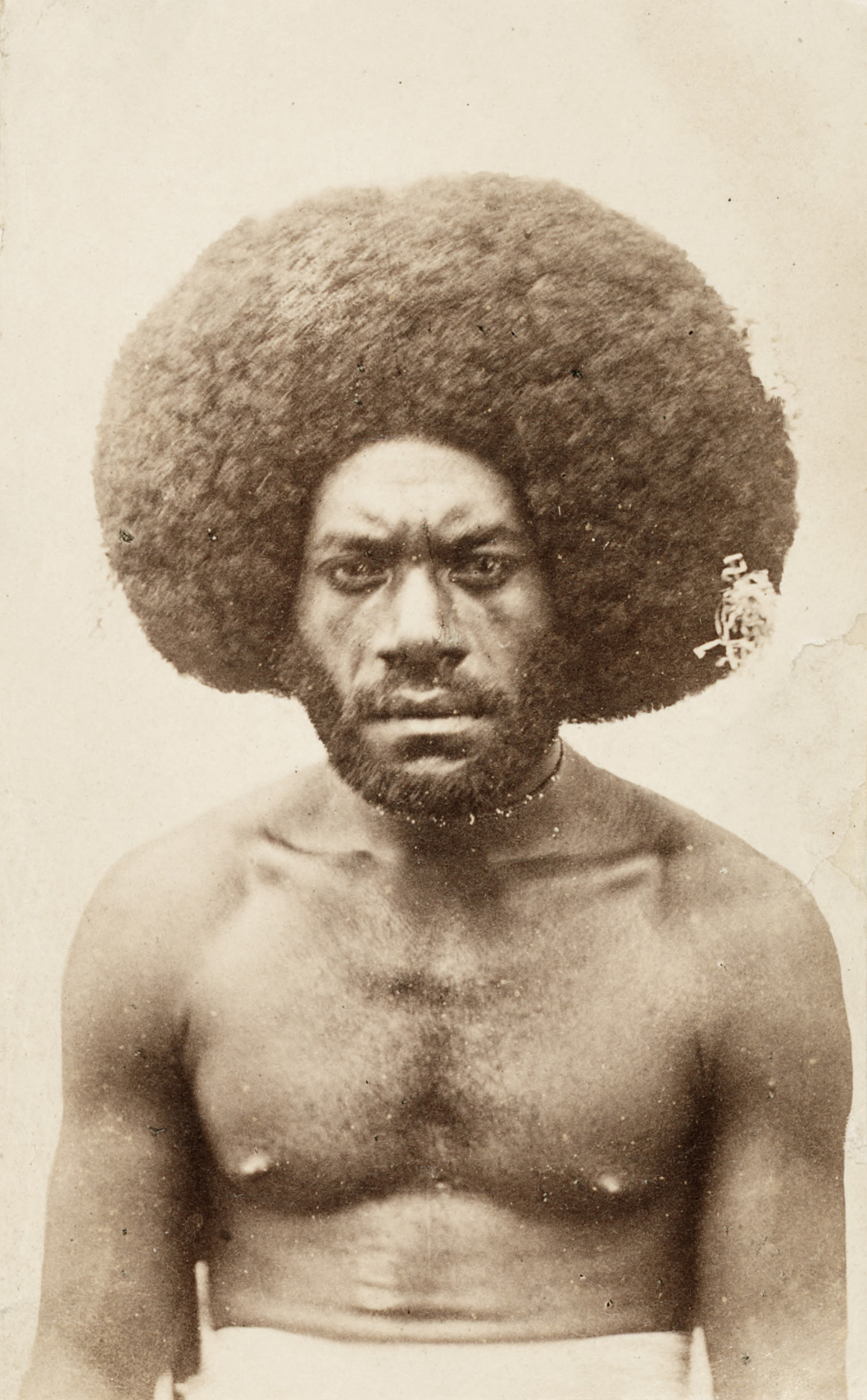

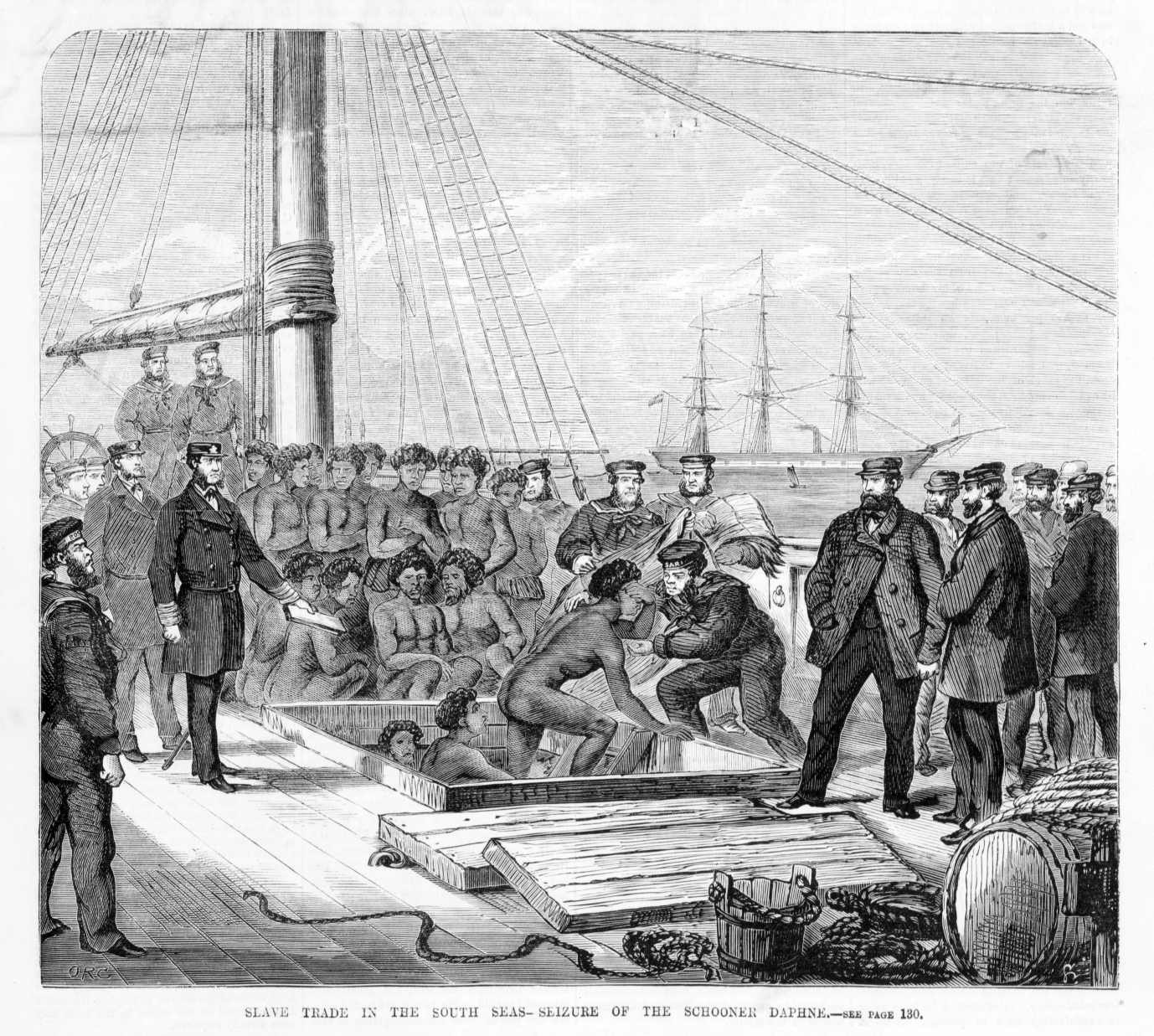

3.3.2. 労働搾取と人権問題(ブラックバーディング)

19世紀のフィジーでは、メラネシアの他の島々(特にニューヘブリデス諸島(現バヌアツ)やソロモン諸島)から人々を強制的に、あるいは欺瞞的な手段で連れてきてプランテーションで働かせるブラックバーディングと呼ばれる行為が横行した。ブラックバーディングの時代は1865年にフィジーで始まり、最初のニューヘブリデス諸島およびソロモン諸島の労働者が綿花プランテーションで働くために輸送された。アメリカ南北戦争により、アメリカ連合国港湾の海上封鎖によって国際市場へのアメリカ綿の供給が途絶えた。綿花栽培は非常に収益性の高い事業となる可能性があった。数千人のヨーロッパ人プランターがプランテーションを設立するためにフィジーに集まったが、現地人が彼らの計画に適応する気がないことに気づいた。彼らはメラネシアの島々から労働力を求めた。1865年7月5日、ベン・ピーズはニューヘブリデス諸島から40人の労働者をフィジーに提供する最初のライセンスを取得した。

イギリスおよびクイーンズランド政府はこの労働者の募集と輸送を規制しようとした。メラネシア人労働者は3年契約で募集され、年間3ポンドの賃金が支払われ、基本的な衣類が支給され、物資を購入するために会社の店舗を利用することができた。ほとんどのメラネシア人は欺瞞によって募集され、通常は贈り物で船に誘い込まれ、その後閉じ込められた。1875年、フィジーの主任医務官であるウィリアム・マクレガー卿は、労働者1,000人あたり540人の死亡率を記録した。3年契約の満了後、政府は船長に労働者を村に送り返すよう要求したが、ほとんどの船長はフィジー海域外で最初に目撃した島に彼らを降ろした。イギリスは法律(太平洋諸島民保護法1872年)を施行するために軍艦を派遣したが、起訴された犯人はごく一部であった。

ブラックバーディング取引の悪名高い事件の一つは、1871年のブリッグ船「カール号」の航海である。これはジェームズ・パトリック・マレー博士によって、フィジーのプランテーションで働く労働者を募集するために組織された。マレーは部下に襟を裏返しにし、黒い本を持たせて教会の宣教師に見せかけた。島民が宗教儀式に誘い込まれると、マレーと部下たちは銃を取り出し、島民をボートに強制的に乗せた。航海中、マレーは約60人の島民を射殺した。彼は乗組員に対する証言と引き換えに免責を与えられたため、その行為について裁判にかけられることはなかった。「カール号」の船長ジョセフ・アームストロングは後に死刑判決を受けた。

他の太平洋の島々からのブラックバードされた労働力に加えて、フィジー諸島原住民の何千人もの人々がプランテーションで奴隷として売られた。白人入植者が支援するザコンバウ政府、そして後のイギリス植民地政府がフィジーの地域をその支配下に置くにつれて、結果として生じた戦争捕虜は定期的にプランターへの競売で売られた。これは政府の歳入源となり、また反乱軍をプランテーションがある様々な、しばしば孤立した島々に分散させることにもなった。これらの人々が奴隷になる前に占有していた土地もまた、追加の歳入のために売却された。この例としては、オバラウ島のロヴォニ族が挙げられる。彼らは1871年にザコンバウ政府との戦争に敗れた後、捕らえられ、1人あたり6ポンドで入植者に売られた。2,000人のロヴォニの男女子供が売られ、彼らの奴隷生活は5年間続いた。同様に、1873年のカイコロ戦争の後、ヴィティレヴ島の丘陵部族の何千人もの人々がレブカに送られ、奴隷として売られた。これらの人々を購入することは違法であるという、この地域に駐留するイギリス海軍からの警告はほとんど実効性がなく、フィジーのイギリス領事エドワード・バーナード・マーシュは、この種の労働取引を常に見過ごしていた。

これらの行為は、被害者となった人々だけでなく、フィジー社会全体にも深刻な人権侵害と長期的な影響をもたらした。

トゥカ運動は、イギリス植民地当局によってフィジーの社会生活のほぼ全ての側面が管理される中、不満を抱き、植民地化以前の文化への回帰を説くカリスマ的な個人たちが、権利を奪われた人々の間で支持者を集めることができた運動であった。これらの運動は「立ち上がる者たち」とほぼ訳されるトゥカと呼ばれた。最初のトゥカ運動は、ンドングモイ、より知られる名では「一度しか話さない者」を意味するナヴォサヴァカンドゥアによって率いられた。彼は信奉者たちに、もし伝統的な方法に戻り、デゲイやロコラのような伝統的な神々を崇拝すれば、現在の状況は一変し、白人とその傀儡であるフィジーの首長たちは彼らに従属するようになると語った。ナヴォサヴァカンドゥアは以前、1878年に平和を乱したとしてヴィティレヴ高地から追放されており、イギリスはこの公然たる反乱の表示の後、彼と彼の信奉者たちを迅速に逮捕した。彼は再び追放され、今回はロツマ島へ送られ、10年の刑期が終わった直後にそこで死亡した。

しかし、他のトゥカ組織もすぐに現れた。イギリス植民地政庁は指導者と信奉者の両方を容赦なく弾圧し、サイロセのような指導的人物は12年間精神病院に追放された。1891年には、トゥカのイデオロギーに共感する村全体の住民が懲罰として追放された。3年後、ヴァヌアレヴ島の高地で、地元民が伝統宗教を再開したため、サーストン知事は武装先住民警察隊に町と宗教的遺物を破壊するよう命じた。指導者たちは投獄され、村人たちは追放されるか、政府運営のコミュニティに強制的に編入された。その後、1914年にアポロシ・ナワイが、農業部門を合法的に独占し、ヨーロッパ人プランターをボイコットする協同組合「ヴィティ・カバニ」を設立することで、フィジーのトゥカ抵抗運動の最前線に立った。イギリスとその代理である首長会議はヴィティ・カバニの台頭を防ぐことができず、再び植民者たちは武装先住民警察隊を派遣せざるを得なかった。アポロシと彼の信奉者たちは1915年に逮捕され、会社は1917年に崩壊した。その後30年間、アポロシは再逮捕、投獄、追放を繰り返され、イギリスは1946年に彼が亡くなるまで彼を脅威と見なしていた。

フィジーは第一次世界大戦にはほとんど関与しなかった。記憶に残る事件の一つは、1917年9月にフェリックス・フォン・ルックナー伯爵が、彼の襲撃船ゼーアドラー号がフランス領タヒチのパペーテ砲撃後にクック諸島で座礁した後、ヴィティレヴ島東岸沖のワカヤ島に到着したことである。9月21日、地区警察警視が多数のフィジー人をワカヤ島に連れて行き、ルックナーは彼らが非武装であることに気づかず、不注意にも降伏した。

フィジー人を搾取することを望まないとして、植民地当局はフィジー人の入隊を許可しなかった。ザコンバウの曾孫である首長の階級を持つフィジー人1人がフランス外人部隊に入隊し、フランス最高の軍事勲章であるクロワ・ド・ゲール勲章を授与された。オックスフォード大学で法学の学位を取得した後、この同じ首長は1921年に戦争の英雄であり、国内初の大学卒業者としてフィジーに帰国した。その後数年間で、後に知られるようになったララ・スクナ卿は、フィジーで最も強力な首長としての地位を確立し、後に現代フィジー国家となる初期の機関を築いた。

第二次世界大戦の頃には、イギリスは原住民を入隊させないという政策を転換し、数千人のフィジー人が、ザコンバウのもう一人の曾孫であるエドワード・ザコンバウ卿の指揮下にあったフィジー歩兵連隊に志願した。この連隊は戦時中、ニュージーランド軍とオーストラリア軍の部隊に配属された。その中心的な位置のため、フィジーは連合国の訓練基地として選ばれた。ナディに滑走路が建設され(後に国際空港となる)、沿岸には砲台が点在した。フィジー人はソロモン諸島戦役で勇猛さで評判を得、ある従軍記者は彼らの待ち伏せ戦術を「ベルベットの手袋をはめた死」と表現した。ユカタ出身のセファナイア・スカナイヴァル伍長は、ブーゲンビル戦役での勇敢さの結果、ヴィクトリア十字章を死後授与された。

3.4. 独立と現代政治

1965年7月、責任ある政府の導入を目指した憲法改正について議論するため、ロンドンで憲法会議が開催された。A・D・パテル率いるインド系フィジー人は、普通選挙に基づく完全な民選議会による即時の完全自治を要求した。これらの要求は、インド系フィジー人が多数を占める政府が権力を握った場合に、先住フィジー人が所有する土地や資源の支配権を失うことを依然として恐れていたフィジー系民族代表団によって激しく拒否された。しかし、イギリスはフィジーを自治、そして最終的には独立へと導く決意を固めていることを明確にした。選択の余地がないことを認識し、フィジーの首長たちは可能な限り最良の取引を交渉することを決定した。

一連の妥協の結果、1967年に内閣制度が確立され、カミセセ・マラが初代首席大臣となった。マラと、1969年にパテルの死後、主にインド系フィジー人の国民連邦党の指導者を引き継いだシディク・コヤとの間で進行中の交渉は、1970年4月にロンドンで第2回憲法会議が開かれることにつながり、そこでフィジーの立法評議会は、イギリス連邦内の完全に主権的で独立した国家としての独立のための妥協的な選挙方式と日程について合意した。立法評議会は、フィジーの首長が多数を占める元老院と、民選の代議院からなる二院制の議会に置き換えられることになった。52議席の代議院では、フィジー先住民とインド系フィジー人にそれぞれ22議席が割り当てられ、そのうち12議席は厳密な民族別名簿に登録された有権者からなる共同体選挙区を代表し、残りの10議席は民族別に割り当てられるが普通選挙で選出される全国選挙区を代表することになった。さらに8議席が「一般選挙人」(ヨーロッパ人、中国人、バナバ島民、その他の少数派)のために留保され、そのうち3議席は「共同体」選挙区、5議席は「全国」選挙区であった。この妥協により、フィジーは独立することが合意された。

イギリスの旗であるユニオンジャックは、1970年10月9日の日没に首都スバで最後に降ろされた。フィジーの旗は1970年10月10日の夜明け後に掲げられ、国は正式に真夜中に独立した。

イギリスは1970年にフィジーに独立を認めた。民主的統治は、インド系フィジー人(インド人)コミュニティが政府を支配しているという認識の高まりによって引き起こされた1987年の2回の軍事クーデターによって中断された。1987年の2回目のクーデターでは、フィジー君主制と総督の両方が非執行的な大統領に置き換えられ、国名が「フィジー自治領」から「フィジー共和国」に、そして1997年には「フィジー諸島共和国」に変更された。2回のクーデターとそれに伴う内乱は、インド系フィジー人の大量移住に貢献し、その結果としての人口減少は経済的困難をもたらし、メラネシア人が多数派となることを確実にした。

1990年、新憲法はフィジー系民族による政治システム支配を制度化した。人種差別反対グループ(GARD)は、一方的に押し付けられた憲法に反対し、1970年憲法を回復するために結成された。1992年、1987年のクーデターを実行したシティベニ・ランブカ中佐が、新憲法の下で行われた選挙の後、首相になった。3年後、ランブカは憲法改正委員会を設立し、1997年にフィジー先住民とインド系フィジー人コミュニティのほとんどの指導者によって支持された新憲法を起草した。フィジーはイギリス連邦に再加盟した。

3.4.1. 1987年のクーデター

1987年、フィジーでは2回の軍事クーデターが発生した。最初のクーデターは同年5月、シティベニ・ランブカ中佐率いる軍部隊が、インド系住民が多数を占めるティモシー・バヴァドラ政権を転覆させたものである。この背景には、フィジー系住民の間で、インド系住民の政治的影響力拡大に対する不満と、土地所有権や伝統的権利が脅かされることへの懸念があった。クーデター後、エリザベス2世女王を元首とするフィジー総督が一時的に行政権を掌握したが、ランブカは同年9月に2回目のクーデターを実行し、共和制を宣言。フィジーはイギリス連邦から脱退した(後に再加盟と資格停止を繰り返す)。これらのクーデターは、フィジーの民主主義プロセスに深刻な打撃を与え、フィジー系住民とインド系住民の間の民族対立を激化させた。また、多くのインド系住民が国外へ流出し、経済にも悪影響を及ぼした。これらの事件は、フィジーにおける民族問題の根深さと、民主主義の脆弱性を露呈させた。

3.4.2. 2000年のクーデター

2000年5月、実業家のジョージ・スペイトが武装グループを率いて国会議事堂を占拠し、インド系初の首相であったマヘンドラ・チョードリーと閣僚らを人質に取る事件が発生した。スペイトは、フィジー系住民の権利擁護を主張し、1997年憲法の破棄とフィジー系優位の政治体制への回帰を要求した。このクーデターは、軍司令官フランク・バイニマラマ准将による戒厳令の発令と、カミセセ・マラ大統領(当時)の辞任(強制された可能性あり)へと発展した。その後、バイニマラマが実権を掌握し、暫定政権が樹立された。このクーデターは、フィジー社会に再び深刻な民族対立と政治的混乱をもたらし、経済にも大きな打撃を与えた。国際社会からは強い非難を受け、フィジーはイギリス連邦の加盟資格を再び停止された。この事件は、フィジーにおける民主主義の定着の困難さと、民族間の緊張が依然として深刻な問題であることを浮き彫りにした。

3.4.3. 2006年のクーデターとその後

2006年12月5日、軍司令官フランク・バイニマラマ准将が、ライセニア・ガラセ首相率いる政府に対し無血クーデターを実行した。バイニマラマは、ガラセ政権の汚職疑惑や、2000年のクーデター関係者に対する恩赦法案などをクーデターの理由として挙げた。クーデター後、バイニマラマは自ら暫定首相に就任し、ジョセファ・イロイロ大統領(当時)に議会の解散を命じた。

このクーデターは国内外から強い非 nạnを受けた。オーストラリアやニュージーランドなどの近隣諸国は制裁措置を科し、フィジーは再びイギリス連邦の加盟資格を完全に停止された(2014年に一部復帰、同年末に完全復帰)。

2009年4月、フィジー控訴裁判所は2006年のクーデターを違法と判断したが、イロイロ大統領は憲法を破棄し、バイニマラマを暫定首相に再任した。これにより、フィジーは憲法不在の状況に陥った。

バイニマラマ政権は、人種差別撤廃や一人一票制の導入を掲げ、新憲法の制定と総選挙の実施を約束した。数年の遅れの後、2013年に新憲法が公布され、2014年9月17日に総選挙が実施された。この選挙でバイニマラマ率いるフィジー第一党が勝利し、バイニマラマが正式に首相に就任した。国際監視団はこの選挙をおおむね公正なものと評価したが、一部には報道の自由の制限など人権状況への懸念も残った。

2006年のクーデターとその後の政治的変遷は、フィジーの民主化への道のりが依然として困難であることを示したが、2014年の総選挙は民政復帰に向けた重要な一歩と見なされている。しかし、軍の影響力や人権問題については、引き続き注視が必要とされている。2021年10月にはウィリアメ・カトニヴェレが議会によって新大統領に選出された。2022年12月の総選挙の結果、シティベニ・ランブカが首相に就任し、バイニマラマ政権は終焉を迎えた。

3.5. 2009年の権力移譲

2009年4月、フィジー控訴裁判所は、バイニマラマによるカラセ政権の転覆は合法であるとした高等裁判所の判決を覆し、暫定政府を違法と宣言した。バイニマラマは、政府と共に暫定首相を即時辞任することに同意し、イロイロ大統領が新たな首相を任命することになった。イロイロ大統領は憲法を破棄し、すべての裁判官や中央銀行総裁を含む憲法下のすべての公職者を解任した。彼自身の言葉によれば、彼は「新しい法秩序の下でフィジー国家元首として自らを任命」した。その後、彼はバイニマラマを「新秩序」の下で暫定首相に再任し、国内旅行を制限し報道検閲を可能にする「公衆緊急規則」を課した。

2009年5月2日、フィジーは約束された期日までに民主的選挙を実施しなかったため、太平洋諸島フォーラムへの参加を停止された史上初の国となった。それにもかかわらず、フィジーはフォーラムのメンバーであり続けている。

2009年9月1日、フィジーはイギリス連邦から資格を停止された。この措置は、2006年のクーデター後、イギリス連邦が要求した2010年までの選挙を実施しなかったために取られた。バイニマラマは、多民族の少数派を犠牲にしてフィジー系民族を著しく優遇する投票制度を終わらせるためにもっと時間が必要であると述べた。批評家たちは、彼が憲法を停止し、反対派を逮捕・拘留することによって人権侵害の責任を負っていると主張した。

2010年の新年の演説で、バイニマラマは公衆緊急規則(PER)の解除を発表した。しかし、PERは2012年1月まで撤回されず、スバ哲学クラブが公の会合を再編成し開催した最初の組織となった。PERは、2009年4月に旧憲法が破棄されたときに導入された。PERは言論、集会、報道機関の検閲の制限を許可し、治安部隊に追加の権限を与えていた。彼はまた、2014年の選挙が行われた新憲法につながる全国的な協議プロセスを発表した。

国の正式名称は2011年2月に「フィジー共和国」に戻された。

3.6. 2014年以降

2014年3月14日、イギリス連邦閣僚行動グループは、フィジーのイギリス連邦からの完全な資格停止を、イギリス連邦の評議会からの資格停止に変更することを票決し、2014年コモンウェルスゲームズを含む多くのイギリス連邦の活動への参加を許可した。資格停止は2014年9月に解除された。

フランク・バイニマラマ首相率いるフィジー第一党は、2014年の総選挙と2018年の総選挙の両方で、定数51の議会で単独過半数を獲得した(2018年は僅差)。2021年10月、トゥイ・マズアタ・ラトゥ・ウィリアメ・カトニヴェレが議会によってフィジーの新大統領に選出された。

2022年12月24日、人民同盟(PAP)党首であるシティベニ・ランブカが、2022年12月の総選挙後、バイニマラマの後任としてフィジーの第12代首相に就任した。

4. 地理

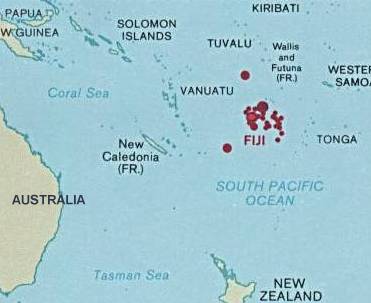

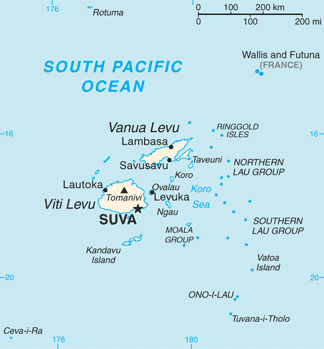

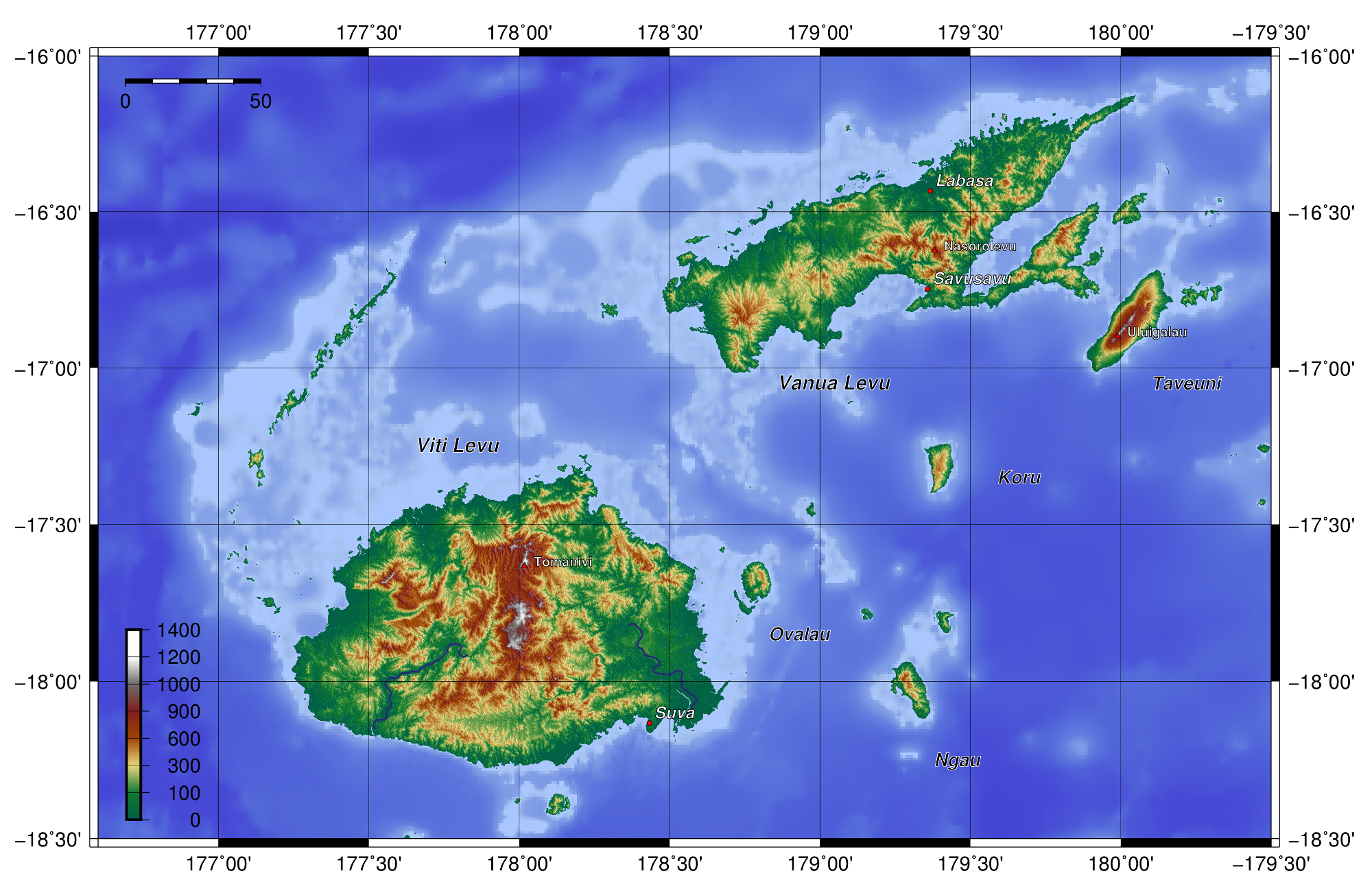

フィジーは、ハワイの南西約5100 km、オーストラリアのシドニーから約3150 kmに位置する。フィジーは南西太平洋の中心であり、バヌアツとトンガの中間に位置する。群島は東経176度53分から西経178度12分の間に広がる。群島の総面積は約19.40 万 km2(海域を含む)であり、そのうち陸地は約10%(約1.83 万 km2)である。国際日付変更線の基準となる東経/西経180度線がタベウニ島を通過するが、フィジー全土で統一された時刻(UTC+12)を採用するため、実際の国際日付変更線はフィジー諸島を迂回するように設定されている。ロツマ島を除き、フィジーの島々は南緯15度42分から20度02分の間に位置する。ロツマ島はフィジー本島群の北約407 km、スバから約667 km、赤道の南緯12度30分に位置する。

フィジーは332の島々(うち約110島が有人の恒久居住地)と522の小島からなる。最も重要な二つの島はビティレブ島とバヌアレブ島であり、この二島で国土の総面積の約4分の3を占める。島々は山がちで、最高峰は1324 mに達し、厚い熱帯林に覆われている。

最高地点はヴィティレヴ島のトマニヴィ山である。ヴィティレヴ島には首都スバがあり、人口のほぼ4分の3がここに居住している。その他の重要な町には、国際空港のあるナディ、そしてフィジー第2の都市で大規模なサトウキビ工場と港があるラウトカなどがある。

ヴァヌアレヴ島の主要な町はランバサとサウスアヴである。その他の島や島嶼群には、タヴェウニ島とカンダavu島(それぞれ3番目と4番目に大きな島)、ママヌザ諸島(ナディのすぐ沖)とヤサワ諸島(人気の観光地)、スバ沖のロマイビティ諸島、そして遠隔のラウ諸島などがある。ロツマ島はフィジーにおいて特別な行政上の地位を有する。無人礁のセヴァ・イ・ラは、主要な群島から南西約463 kmに位置する。

フィジーにはフィジー熱帯湿潤林とフィジー熱帯乾燥林の2つの生態地域が存在する。2018年の森林景観保全指数の平均スコアは8.35/10で、172カ国中24位であった。

フィジーの島々の大部分は、約1億5000万年前に始まった火山活動によって形成された。ヴァヌアレヴ島とタベウニ島では、今日でも若干の地熱活動が見られる。ヴィティレヴ島の地熱系は非火山性であり、地表での湧出温度は摂氏35度から60度程度と低い。

4.1. 気候

フィジーの気候は熱帯海洋性気候であり、年間を通じて温暖で、極端な気温変化は少ない。暑季は11月から4月まで、涼季は5月から10月まで続く。涼季の平均気温は22 °Cである。降水量は変動があり、暑季には特に内陸部で降雨量が多くなる。大きな島では、南東部の方が北西部よりも降雨量が多く、これが両地域の農業に影響を与えている。風は穏やかだが、サイクロンは年に1回程度(10年間で10~12回)発生する。

フィジーにおける気候変動は、この国にとって非常に差し迫った問題である。島嶼国であるフィジーは、特に海面上昇、海岸浸食、異常気象に対して脆弱である。これらの変化は、気温上昇とともに、フィジーのコミュニティを移住させ、国家経済に混乱をもたらすだろう。GDPへの最大の貢献者である観光、農業、漁業は、気候変動によって深刻な影響を受け、貧困と食料不安の増大を引き起こす。京都議定書とパリ気候協定の両方の締約国として、フィジーは2050年までに排出量実質ゼロを達成することを目指しており、これは国内政策とともに気候変動の影響を緩和するのに役立つだろう。フィジー政府および気候変動の危険にさらされている他の島嶼国(ニウエ、ソロモン諸島、ツバル、トンガ、バヌアツ)の政府は、「化石燃料のない太平洋への公正な移行のためのポートビラ宣言」を発表し、化石燃料の段階的廃止と再生可能エネルギーへの「迅速かつ公正な移行」、そしてエコサイドの犯罪導入を含む環境法の強化を呼びかけている。

4.2. 生態系

フィジーは多様な動植物相を有しており、多くの固有種が存在する。陸上では、フィジー独特のイグアナ(フィジーイグアナ属)や多くの種類の鳥類が生息している。森林にはシダ植物やランが豊富である。沿岸部にはマングローブ林が広がり、海洋生物の重要な生息地となっている。

フィジーの海洋生態系も非常に豊かで、鮮やかなサンゴ礁には多種多様な魚類や無脊椎動物が生息している。これらのサンゴ礁は観光資源としても重要であるが、気候変動による海水温の上昇や海洋酸性化、そして汚染や乱獲によって脅かされている。

フィジー政府は環境保全の取り組みを進めており、国立公園や保護区の設定、持続可能な観光の推進などを行っている。国際的な環境保護団体との協力も活発である。特に、サンゴ礁の保全やマングローブ林の再生プロジェクトが各地で実施されている。しかし、開発による環境への圧力や気候変動の影響は依然として大きな課題である。

5. 政治

フィジーの政治は、フィジー首相が政府の長、大統領が国家元首を務める議会制民主主義共和国の枠組みの中で行われる。複数政党制を採用している。行政権は政府によって行使され、立法権は政府とフィジー議会の両方に付与されており、司法府は行政府および立法府から独立している。

5.1. 行政区画

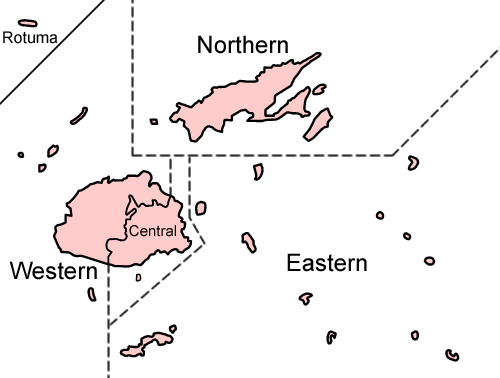

フィジーは4つの主な地方(ディビジョン)に分かれており、これらはさらに14の州(プロヴィンス)に分けられる。

- 中央地域: 5州からなる - ナイタシリ、ナモシ、レワ、セルア、タイレヴ。

- 東部地域: 3州からなる - カンダavu、ラウ、ロマイヴィティ。

- 北部地域: 3州からなる - ブア、カカウドロヴェ、マズアタ。

- 西部地域: 3州からなる - バ、ナドロンガ・ナヴォサ、ラ。

セル・エペニサ・ザコンバウの治世中、フィジーは3つの連合体または政府に分かれていた。これらは政治的な区分とは見なされないが、先住民フィジー人の社会的区分においては依然として重要視されている。

| 連合体 | 首長 |

|---|---|

| クブナ | 空位 |

| ブレバサンガ | ロ・テ・ムム・ヴイカバ・ケパ |

| トヴァタ | ラトゥ・ナイカマ・タワケ・ララバラヴ |

ロツマ島は、これらの地方区分の外にあり、特別な行政上の地位を持つ。

5.2. 軍事

フィジー共和国軍(Republic of Fiji Military Forces英語, RFMF)は、陸軍と海軍から構成される。総兵力は約3,500人の現役兵士と約6,000人の予備役からなる。海軍部隊は約300人の人員を有する。

陸軍は、フィジー歩兵連隊(正規軍および6個軽歩兵大隊に編成された地方軍)、フィジー工兵連隊、後方支援部隊、部隊訓練グループから構成される。

フィジーはその規模に比してかなり大規模な軍隊を有しており、世界各地での国連平和維持活動(PKO)に大きく貢献してきた。過去には、ゴラン高原における国際連合兵力引き離し監視軍(UNDOF)、イラクにおける国際連合イラク支援ミッション(UNAMI)、シナイ半島における多国籍軍監視団(MFO)などに部隊を派遣してきた。

また、2003年のアメリカ主導のイラク侵攻後、多くの元軍人がイラクの民間警備分野で高給を得て勤務した経験がある。

国内政治においては、過去に数度のクーデターを実行するなど、軍が大きな影響力を持ってきた歴史がある。

法執行機関は、フィジー警察とフィジー矯正サービスから構成される。

5.2.1. 装備

2023年時点の国際戦略研究所(IISS)の報告によると、フィジー共和国軍の主な装備は以下の通りである。

- 陸軍

- ブッシュマスター軽装甲車 ×10両

- 81mm迫撃砲 ×12門

- 海軍

フィジー海軍は主に沿岸警備、漁業監視、災害救援などの任務を担っている。

- 哨戒艇 ×4隻

- 測量艇 ×2隻

6. 対外関係

フィジーは、太平洋諸島フォーラム(PIF)、メラネシア・スピアヘッド・グループ(MSG)、イギリス連邦、国際連合など、多くの国際機関および地域機関のメンバーである。伝統的に、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、アメリカ合衆国などの西側諸国と緊密な関係を築いてきた。日本とも良好な関係を維持している。

しかし、過去のクーデターにより、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス連邦などとの関係が一時的に悪化した時期もあった。特に2006年のクーデター後は、これらの国々から制裁を受け、外交的に孤立する場面も見られた。この間、フィジーは中華人民共和国との関係を強化し、経済支援やインフラ投資を受け入れた。

近年は、民政復帰と民主化の進展に伴い、西側諸国との関係も修復されつつある。フィジーは、気候変動問題において、他の太平洋島嶼国と共に国際社会に対して積極的な発言を行っており、特に先進国の排出削減努力と気候変動対策資金の提供を強く求めている。

南太平洋地域の安定と繁栄に貢献することを外交政策の基本とし、近隣諸島国との協調を重視している。また、国連平和維持活動への積極的な参加は、フィジーの国際貢献における重要な柱の一つである。

6.1. 日本との関係

日本とフィジーは1970年のフィジー独立と同時に国交を樹立して以来、友好的な関係を築いている。日本はフィジーにとって主要な開発援助国の一つであり、経済協力、技術協力、無償資金協力などを通じて、フィジーの経済社会開発を支援してきた。具体的には、インフラ整備(道路、港湾、空港、学校、病院など)、教育、保健医療、環境保全、防災などの分野で協力が行われている。

人的交流も活発であり、フィジーからはラグビー選手や語学留学生が多く来日している。フィジーの公用語が英語であること、比較的滞在費用が安価であることなどから、近年、日本の若者の間で英語留学先としての人気が高まっている。また、観光客の相互訪問も行われている。

貿易関係においては、日本はフィジーからマグロなどの水産物、木材チップ、ノニジュースなどを輸入し、フィジーへは自動車や機械類などを輸出している。

両国は、国際場裏においても協調することが多く、特に気候変動、海洋資源管理、持続可能な開発などの地球規模の課題について連携している。日本の自衛隊がフィジー共和国軍の能力構築支援を行っている例もある。

1979年にはスバに在フィジー日本国大使館が開設され、駐日フィジー大使館は1981年に東京都に開設された。

6.2. オーストラリア及びニュージーランドとの関係

フィジーにとって、オーストラリアとニュージーランドは地理的に最も近い先進国であり、歴史的、経済的、文化的に深いつながりを持つ。両国はフィジーの主要な貿易相手国であり、観光客の最大の供給源でもある。また、多くのフィジー人が両国で就労しており、その送金はフィジー経済にとって重要である。

オーストラリアとニュージーランドは、フィジーに対する主要な開発援助国でもあり、経済開発、教育、保健、ガバナンスなどの分野で支援を行ってきた。安全保障面でも協力関係にあり、フィジー軍は両国軍と共同訓練や演習を実施している。

しかし、フィジーでクーデターが発生した際には、両国は民主主義と法の支配の回復を強く求め、制裁措置を科すなどしてフィジー政府と対立することもあった。特に2006年のクーデター後は関係が悪化したが、2014年の民政復帰以降は徐々に関係が改善されている。

両国には多くのフィジー系コミュニティが存在し、人的交流は非常に活発である。

6.3. 中華人民共和国との関係

フィジーと中華人民共和国(中国)の外交関係は、フィジーが西側諸国との関係で孤立した時期、特に2006年のクーデター以降に急速に深化し。中国はフィジーに対して経済支援、インフラ投資(道路、港湾、政府庁舎の建設など)、技術協力を積極的に行い、フィジーにとって重要な開発パートナーとなった。

中国からの援助や投資は、フィジーのインフラ整備や経済発展に貢献した一方で、債務問題や中国の地域における影響力拡大に対する懸念も一部で指摘されている。フィジーは「一つの中国」政策を支持しており、台湾との公式な外交関係は持っていない。

近年、南太平洋地域における地政学的な競争が激化する中で、フィジーと中国の関係は、アメリカやオーストラリアなどの伝統的なパートナー国からも注目されている。フィジーは、中国との経済関係を維持しつつも、他の国々とのバランスの取れた外交を模索している。中国は2021年から始まった中国・太平洋島嶼国外相会議にフィジーを招待しており、2022年5月の第2回会議はフィジーが開催国となった。

6.4. 領土問題

フィジーは、南太平洋に位置するミネルヴァ環礁の領有権をトンガと争っている。ミネルヴァ環礁は2つの環礁(北ミネルヴァ環礁と南ミネルヴァ環礁)からなり、フィジーの南東、トンガの南西に位置する無人の岩礁である。

1972年1月、アメリカの不動産投資家マイケル・オリバーがこの環礁の砂を浚渫して人工島を造成し、「ミネルバ共和国」として独立を宣言した。これに対し、同年6月にトンガが軍隊を派遣して環礁を占領し、領有を宣言した。フィジーもこの環礁の領有権を主張し、両国間で対立が生じた。当初、フィジー政府はトンガの領有権主張を認めたが、後に再び領有権を主張し、2005年には国際海底機構に海洋境界画定に関する申請を行った。

トンガは実効支配を継続しており、灯台を建設するなどしている。フィジーとトンガは、この問題について二国間協議を続けているが、解決には至っていない。ミネルヴァ環礁の領有権問題は、南太平洋地域における数少ない領土紛争の一つである。

7. 経済

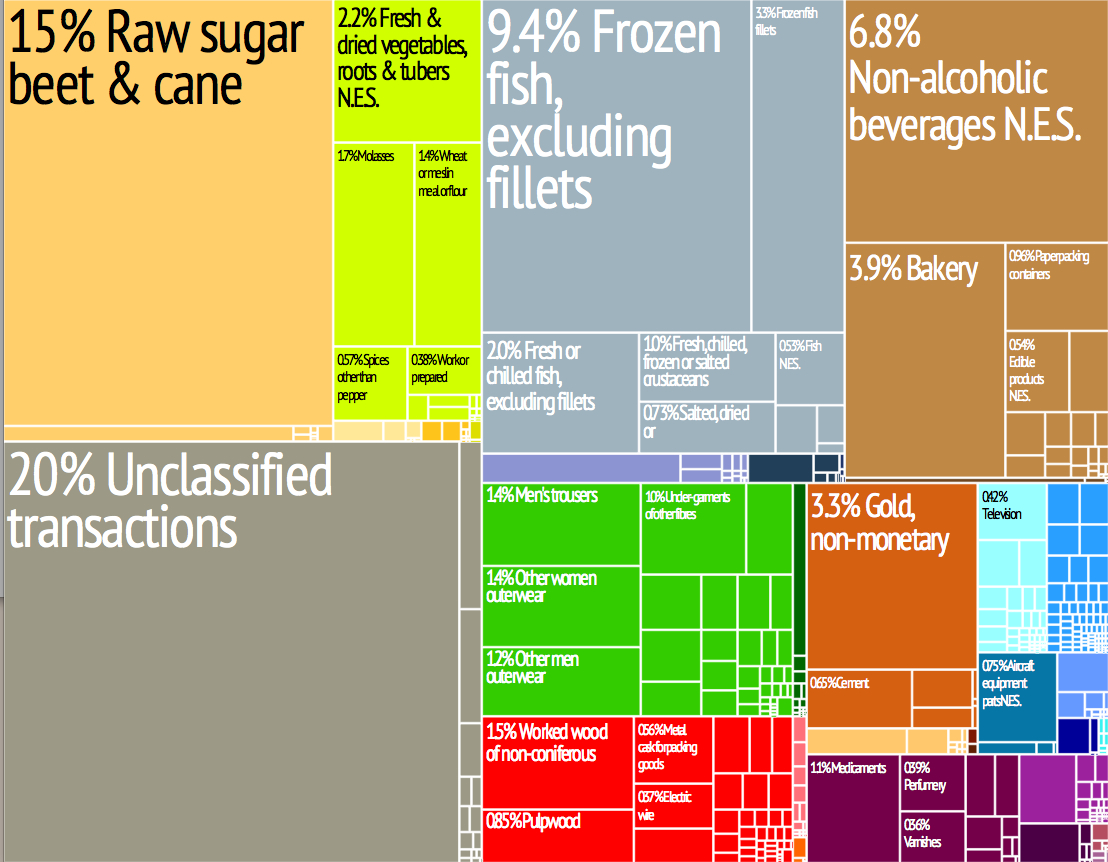

フィジー経済は、観光業、農業(特にサトウキビ)、漁業、鉱業(金)、軽工業(衣料品、ボトルウォーターなど)を主要な柱としている。太平洋島嶼国の中では比較的経済が発展しており、森林、鉱物、水産資源に恵まれているが、依然として大きな自給自足経済セクターも存在する。

観光業は外貨獲得の最大の源であり、GDPの大きな部分を占めている。オーストラリア、ニュージーランド、アメリカなどからの観光客が多い。サトウキビは伝統的な輸出品であり、砂糖産業は多くの雇用を生み出してきたが、国際価格の変動やEUの特恵制度の変更などにより、近年その重要性は相対的に低下している。

衣料品産業は、かつては輸出の重要な部分を占めていたが、国際競争の激化により規模が縮小している。一方、フィジー産のミネラルウォーター(フィジーウォーターなど)は、その品質の高さから国際的に人気があり、重要な輸出品となっている。

金鉱業も外貨獲得に貢献している。漁業資源も豊富で、マグロなどが輸出されている。

経済成長は、過去のクーデターによる政治的不安定や、自然災害(サイクロンなど)、国際経済の変動などに影響を受けてきた。政府は外国からの投資誘致や民間セクターの育成に努めている。課題としては、インフラ整備の遅れ、熟練労働者の不足、高い失業率、貧富の差の拡大などが挙げられる。また、気候変動による海面上昇や異常気象は、フィジー経済、特に観光業や農業に深刻な脅威を与えている。

森林、鉱物、漁業資源に恵まれたフィジーは、太平洋島嶼国の中で最も発展した経済の一つであるが、依然として大きな自給自足経済部門を抱えている。1950年代にマリオン・M・ガネーが島々に信用組合を導入した際、この部門はある程度の進展を見せた。天然資源には木材、魚類、金、銅、沖合石油、水力発電などがある。フィジーは1960年代から1970年代にかけて急速な成長を遂げたが、1980年代には停滞した。1987年のクーデターはさらなる縮小を引き起こした。

クーデター後の数年間の経済自由化は、縫製産業のブームと、砂糖産業における土地保有権に関する不確実性の増大にもかかわらず、着実な成長率をもたらした。サトウキビ農家の借地権の満了は(農場と工場の効率低下とともに)、EUによる砂糖への補助金にもかかわらず、砂糖生産の減少につながっている。フィジーの金鉱業はヴァツコウラに拠点を置いている。

都市化とサービス部門の拡大が近年のGDP成長に貢献している。砂糖輸出と急速に成長する観光産業(2003年には観光客数430,800人、その後数年間で増加)は、外貨の主要な源泉である。フィジーは歳入を観光に大きく依存している。砂糖加工は産業活動の3分の1を占める。長期的な問題としては、低投資と不確実な財産権が挙げられる。

南太平洋証券取引所(SPSE)はフィジーで唯一認可された証券取引所であり、スバに拠点を置いている。そのビジョンは地域取引所になることである。

7.1. 観光

フィジーは観光業が盛んで、特にナディ、コーラル・コースト、デナラウ島、ママヌザ諸島などが人気の地域である。国別の海外からの訪問者数は、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ合衆国が多い。フィジーには多くのソフトコーラル礁があり、スキューバダイビングは人気の観光アクティビティである。

フィジーの観光客への主な魅力は、主に白い砂浜と美しい島々、そして一年中熱帯気候であることである。一般的に、フィジーは中価格帯の休暇・バケーション目的地であり、宿泊施設のほとんどはこの範囲にある。また、世界クラスの五つ星リゾートやホテルも多様に揃っている。遠隔地にはより手頃な価格のリゾートが開業しており、これにより観光の機会が増えるだろう。CNNはフィジーのラウカラ・アイランド・リゾートを世界の最も美しい島ホテル15選の一つに挙げた。

公式統計によると、2012年には訪問者の75%が休暇・バケーション目的で来訪したと述べている。ハネムーンは非常に人気があり、一般的にロマンチックな旅行も同様である。また、キッズクラブやベビーシッターのオプションなど、幼い子供向けの施設を備えた家族向けリゾートもある。フィジーにはいくつかの人気の観光地がある。スバのサーストン植物園、シガトカ砂丘、コロイ・スバ森林公園は本島(ヴィティレヴ島)の3つの選択肢である。離島の主要な魅力はスキューバダイビングである。

フィジー統計局によると、短期滞在でフィジーに到着する訪問者のほとんどは、以下の国または居住地域から来ている。

| 国 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |

|---|---|---|---|---|---|

| オーストラリア | 367,020 | 365,660 | 365,689 | 360,370 | 367,273 |

| ニュージーランド | 205,998 | 198,718 | 184,595 | 163,836 | 138,537 |

| アメリカ合衆国 | 96,968 | 86,075 | 81,198 | 69,628 | 67,831 |

| 中国 | 47,027 | 49,271 | 48,796 | 49,083 | 40,174 |

| イギリス | 16,856 | 16,297 | 16,925 | 16,712 | 16,716 |

| カナダ | 13,269 | 13,220 | 12,421 | 11,780 | 11,709 |

| 日本 | 14,868 | 11,903 | 6,350 | 6,274 | 6,092 |

| 韓国 | 6,806 | 8,176 | 8,871 | 8,071 | 6,700 |

| 合計 | 894,389 | 870,309 | 842,884 | 792,320 | 754,835 |

フィジーは、1932年の『ミスター・ロビンソン・クルーソー』から、ブルック・シールズ主演の『青い珊瑚礁』(1980年)、ミラ・ジョヴォヴィッチ主演の『リターン・トゥ・ザ・ブルーラグーン』(1991年)まで、様々なハリウッド映画のロケ地としても利用されてきた。フィジーで撮影された他の人気映画には、『キャスト・アウェイ』(2000年)や『アナコンダ2』(2004年)などがある。

アメリカ版のリアリティテレビ番組『サバイバー』は、2016年の第33シーズン(『サバイバー: ミレニアルズ vs ジェネレーションX』)以来、半期ごとの全シーズンをママヌザ諸島で撮影している。通常、39日間のコンペティションが2シーズン連続で撮影され、最初のシーズンはその年の秋に、2番目のシーズンは翌年の春に放送される。これは『サバイバー』が1か所で連続して撮影した最長期間となる。第35シーズン(『サバイバー: ヒーローズ vs ヒーラーズ vs ハスラーズ』)の放送前に、司会のジェフ・プロブストは『エンターテインメント・ウィークリー』とのインタビューで、ママヌザ諸島はこの番組にとって最適な場所であり、恒久的にそこに留まりたいと語った。

7.2. 交通

エアポーツ・フィジー・リミテッド(AFL)は、フィジー諸島にある15の公営空港の運営を担当している。これには、フィジーの主要な国際玄関口であるナディ国際空港と、フィジーの国内ハブであるナウソリ空港の2つの国際空港、および13の離島空港が含まれる。フィジーの主要航空会社はフィジー・エアウェイズである。ナディ国際空港はナディ中心部の北9 kmに位置し、フィジー最大のハブ空港である。ナウソリ国際空港はスバ市街地の北東約23 kmに位置し、主にオーストラリアとニュージーランドからのフライトを含む国内線を運航している。2番目に大きな島であるヴァヌアレヴ島の主要空港は、ランバサ町の南西ワイケレにあるランバサ空港である。ランバサ空港で扱える最大の航空機はATR 72である。

フィジーの大きな島々には広範なバス路線があり、手頃な価格で安定したサービスを提供している。バス停があり、地方ではバスが近づくと手を挙げて合図することが多い。バスは主要な島々の町間の公共交通機関および旅客輸送の主要な形態である。バスは島間フェリーでも運行されている。バスの運賃と路線は陸上交通局(LTA)によって規制されている。バスとタクシーの運転手はLTAが発行する公共サービス免許を保持している。タクシーはLTAによって認可されており、国内全域で広く運行されている。都市部や町を拠点とするタクシーの他に、地方や準地方部を運行するために認可されたタクシーもある。

島間フェリーはフィジーの主要な島々間でサービスを提供しており、パターソン・ブラザーズ・シッピング・カンパニーなどの大型船が、主要な島であるヴィティレヴ島とヴァヌアレヴ島、およびその他の小さな島々の間で車両や大量の貨物を輸送するロールオン・ロールオフサービスを運航している。

フィジーの主要な道路は比較的整備されているが、地方や離島では未舗装の道路も多い。自動車の通行区分は日本やイギリスと同じ左側通行である。

サトウキビ輸送のために、ヴィティレヴ島西部とヴァヌアレヴ島には約600 kmの専用鉄道が敷設されており、収穫期には貨物列車がサトウキビを製糖工場へ輸送している。

7.3. 科学技術

フィジーは、パプアニューギニアを除けば、研究開発への国内総支出(GERD)に関する最近のデータがある唯一の太平洋島嶼開発途上国である。国家統計局は、2012年のGERD/GDP比を0.15%としている。民間部門の研究開発(R&D)はごくわずかである。政府の研究開発投資は農業を優先する傾向にある。フィジー国家統計局によると、2007年には農業と第一次産業が政府の研究開発支出のほぼ半分を占めていた。このシェアは2012年までにほぼ60%に上昇した。しかし、科学者たちは農業よりも地球科学と健康の分野ではるかに多くの論文を発表している。農業研究への政府支出の増加は、教育研究の犠牲の上に成り立っており、教育研究は2007年から2012年の間に総研究支出の35%に減少した。フィジー国家統計局によると、健康研究への政府支出は、総政府研究支出の約5%でほぼ一定に推移している。

フィジー保健省は、2012年に創刊した「フィジー公衆衛生ジャーナル」を通じて、国内の研究能力開発を目指している。現在、研修や新技術へのアクセスを通じて健康研究における国内能力を構築するための新しいガイドラインが導入されている。

フィジーはまた、科学技術の利用を通じてエネルギー部門の多様化を計画している。2015年、太平洋共同体事務局は、「フィジー、パプアニューギニア、サモアは大規模な水力発電プロジェクトで先導しているが、太陽光、風力、地熱、海洋ベースのエネルギー源など、他の再生可能エネルギーオプションの展開を拡大する大きな可能性がある」と述べている。

2014年、欧州連合が資金提供する太平洋島嶼国における再生可能エネルギー開発スキル・能力プログラム(EPIC)の支援を受け、フィジー大学に再生可能エネルギーセンターが設立された。2013年から2017年にかけて、欧州連合はEPICプログラムに資金を提供し、パプアニューギニア大学とフィジー大学でそれぞれ再生可能エネルギー管理の修士課程プログラムを開発し、両プログラムとも2016年に認定された。フィジーでは、プログラム開始以来45人の学生が修士課程に登録し、さらに21人の学生が2019年に導入された関連するディプロマプログラムを受講している。

2020年、フィジーに地域太平洋国家決定貢献ハブオフィスが設立され、気候変動の緩和と適応を支援している。気候変動の最前線にいる太平洋の著者は、災害の影響や気候レジリエンス戦略に関する科学文献において依然として過小評価されている。

8. 社会

フィジー社会は、先住フィジー人とインド系フィジー人という二大民族集団を中心に、ヨーロッパ系、中国系、その他の太平洋島嶼民など、多様な民族が共存する多文化社会である。この民族構成は、フィジーの政治、経済、文化に大きな影響を与えてきた。歴史的に、フィジー系とインド系の間には土地所有権や政治的権利をめぐる緊張関係が存在し、クーデターの要因ともなってきた。近年は民族融和に向けた努力が進められている。

8.1. 人口

2017年の国勢調査によると、フィジーの人口は884,887人で、2007年の国勢調査時の837,271人から増加した。2007年の国勢調査時点での人口密度は1平方キロメートルあたり45.8人であった。フィジーの平均寿命は72.1歳であった。1930年代以降、フィジーの人口は年率1.1%で増加している。人口の年齢の中央値は29.9歳で、性別比は男性1.03人に対して女性1人であった。

2020年時点での人口は約89万6千人と推定されている。

2024年の世界飢餓指数(GHI)におけるフィジーのスコアは10.2であり、これは中程度の飢餓レベルを示している。

| 都市 | 州 | 人口 |

|---|---|---|

| スバ | レワ州 | 88,271 |

| ナディ | バ州 | 71,048 |

| ナウソリ | タイレヴ州 | 57,882 |

| ラウトカ | バ州 | 52,220 |

| ランバサ | マズアタ州 | 27,949 |

| ラミ | レワ州 | 20,529 |

| ナカシ | ナイタシリ州 | 18,919 |

| バ | バ州 | 18,526 |

| シンガトカ | ナドロンガ・ナヴォサ州 | 9,622 |

| ナヴア | セルア州 | 5,812 |

8.2. 民族

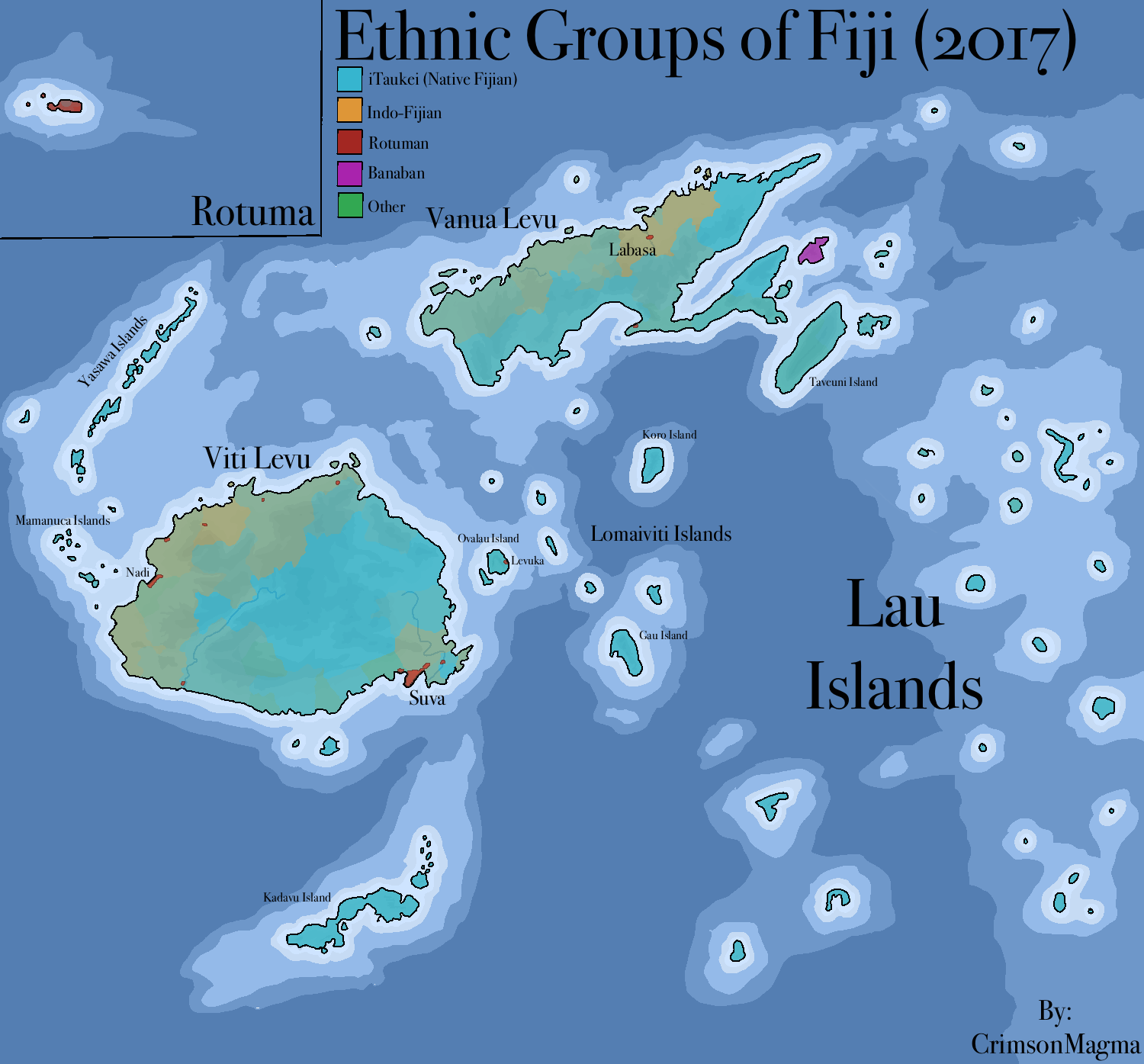

フィジーの人口は、主にメラネシア人であるがポリネシア人の祖先も多く持つ先住フィジー人(54.3%)と、19世紀にイギリス植民地政府によって島々に連れてこられたインド人契約労働者の子孫であるインド系フィジー人(38.1%)で構成されている。インド系フィジー人の人口割合は、様々な理由による移住のため、過去20年間で大幅に減少している。インド系フィジー人は2000年のクーデター後、一定期間報復を受けた。先住フィジー人とインド系フィジー人の政治的な関係はしばしば緊張しており、両コミュニティ間の緊張が過去数十年にわたり島の政治を支配してきた。政治的緊張のレベルは、国の地域によって異なる。

人口の約1.2%は、フィジーの他の地域よりもトンガやサモアなどの国々と文化的に共通点が多いロツマ島の先住民であるロツマ人である。また、少数ながら経済的に重要なヨーロッパ人、中国人、その他の太平洋島嶼民のグループも存在する。

その他の民族グループの構成員は約4.5%である。フィジーに住む人々のうち3,000人、つまり0.3%がオーストラリア出身である。

家族とコミュニティの概念は、フィジー文化にとって非常に重要である。先住民コミュニティ内では、拡大家族の多くのメンバーが特定の称号と直接的な保護者の役割を担う。親族関係は、特定の精神的指導者への子供の血統を通じて決定されるため、氏族は実際の生物学的つながりとは対照的に、伝統的な慣習的つながりに基づいている。精神的指導者に基づくこれらの氏族は、マタンガリとして知られている。マタンガリの中には、ムビトとして知られるいくつかの小さな集団がある。家系は父系であり、すべての地位は父親側から派生する。

8.3. 国号及び国民の呼称に関する議論

フィジーの憲法は、すべてのフィジー国民を「フィジアン(Fijians英語)」と呼んでいる。以前の憲法では、フィジー国民を「フィジー諸島民(Fiji Islanders英語)」と呼んでいたが、公式な目的では「フィジー国民(Fiji nationals英語)」という用語が使用されていた。2008年8月、提案されていた「変化、平和、進歩のための人民憲章」が公表される直前に、フィジー国民の呼称変更を推奨することが発表された。もしこの提案が採択されれば、民族に関わらず、すべてのフィジー国民が「フィジアン」と呼ばれることになる。この提案は、先住フィジー人の英語名を「フィジアン」から、先住フィジー人のフィジー語の内名である「イタウケイ(iTaukeiフィジー語)」に変更するものだった。

追放されたライセニア・ガラセ首相は、「フィジアン」という名称は先住フィジー人にのみ属するものであり、非先住フィジー人がこの名称を使用できるようにする法律の変更には反対すると述べた。先住フィジー人の大多数が属するフィジー・ロツマ・メソジスト教会もこの提案に強く反発し、すべてのフィジー国民が自らを「フィジアン」と呼ぶことを許可することは、先住民族に対する「白昼の強盗」であると述べた。

2009年4月の憲法危機の際の国民への演説で、軍の指導者であり暫定首相であったフランク・バイニマラマは、「フィジアン」の定義変更の試みの最前線にいたが、次のように述べた。

:私は、私たち全員がそれぞれ異なる民族性、異なる文化を持っていることを知っており、私たちは多様性と豊かさを祝い、祝わなければならない。しかし、同時に私たちは皆フィジアンである。私たちは皆、平等な市民である。私たちは皆、フィジーに忠誠を尽くさなければならない。私たちは愛国的でなければならない。私たちはフィジーを第一に考えなければならない。

2010年5月、法務長官アイヤズ・サイード=カイユームは、「フィジアン」という用語はすべてのフィジー国民に適用されるべきだと改めて述べたが、この声明は再び抗議に遭った。ヴィティ土地所有者・資源所有者協会の広報担当者は、移民の4世の子孫でさえ「フィジアンであるとはどういうことか」を完全には理解しておらず、この用語は法的な立場を指すものであり、法律は「フィジアン」(その法律では先住フィジー人を意味する)に特定の権利を与えていると付け加えた。

8.4. 言語

フィジーには、1997年憲法(および2013年憲法によって取り消されていない)に基づき、3つの公用語がある。それは、英語、フィジー語(イタウケイ語)、およびヒンディー語(フィジー・ヒンディー語はフィジーで一般的なヒンディー語の一種)である。

フィジー語は、フィジーで話されているオーストロネシア語族マレー・ポリネシア語派の言語である。母語話者は35万人おり、さらに20万人が第二言語として話している。フィジー諸島全体には多くのフィジー語の方言があり、これらは東部と西部の2つの主要な系統に分類される。1840年代の宣教師たちは、東部の方言であるバウ島の言葉をフィジー語の書記標準として選んだ。バウ島は、最終的に自称フィジー王となった首長、セル・エペニサ・ザコンバウの故郷であった。

フィジー・ヒンディー語は、フィジー・バートまたはフィジー・ヒンドゥスターニー語としても知られ、インド系のフィジー国民のほとんどが話す言語である。主にヒンディー語のアワディー語とボージュプリー語の変種から派生している。また、フィジー語と英語からも多数の単語を借用している。フィジー・ヒンディー語と標準ヒンディー語の関係は、アフリカーンス語とオランダ語の関係に似ている。インド人年季奉公人は、当初、主に東部ウッタル・プラデーシュ州、ビハール州、北西辺境州、およびアーンドラやタミル・ナードゥ州のような南インドの地区からフィジーに連れてこられた。彼らは、出身地区に応じて、主にヒンディー語の方言や言語を多数話していた。

英語は、島々に対するイギリス植民地支配の名残であり、1997年まで唯一の公用語であり、政府、ビジネス、教育においてリングワ・フランカとして広く使用されている。

| 英語 | こんにちは/やあ | おはよう | さようなら |

|---|---|---|---|

| フィジー語 | ブラ (bula) | ヤンドラ (yadra) | モゼ (moce) |

| フィジー・ヒンディー語 | ナマステ (नमस्ते) (一般的に) ラーム・ラーム (राम राम) (ヒンドゥー教徒向け) السلام علیکمアッサラーム・アライクムアラビア語 (イスラム教徒向け) | スプラバート (सुप्रभात) | アルヴィダー (अलविदा) |

8.5. 宗教

2007年の国勢調査によると、人口の64.4%がキリスト教徒、27.9%がヒンドゥー教徒、6.3%がイスラム教徒、0.8%が無宗教、0.3%がシク教徒で、残りの0.3%がその他の宗教に属していた。

キリスト教徒のうち、54%がメソジスト、次いで14.2%がカトリック、8.9%がアッセンブリーズ・オブ・ゴッド、6.0%がセブンスデー・アドベンチスト、1.2%が聖公会で、残りの16.1%がその他の教派に属していた。

最大のキリスト教教派はフィジー・ロツマ・メソジスト教会である。人口の34.6%(民族フィジー人のほぼ3分の2を含む)がメソジストであり、フィジーにおけるメソジストの人口比率は他のどの国よりも高い。フィジーのカトリック教徒はスバ大司教区によって管轄されている。この大司教区は、ラロトンガ教区(クック諸島、ニュージーランド関連国であるニウエも含む)とタラワ・ナウル教区(キリバスのタラワに司教座があり、ナウルも含む)、そしてトケラウの自治伝道区(ニュージーランド)を含む教会管区の首都大司教座である。

アッセンブリーズ・オブ・ゴッドとセブンスデー・アドベンチストの教派もかなり大きな割合を占めている。フィジーは、ポリネシア教区(アオテアロア・ニュージーランド・ポリネシア聖公会の一部)の拠点である。これらの教派や他の教派には少数のインド系フィジー人信者がおり、1996年の国勢調査では、あらゆる種類のキリスト教徒がインド系フィジー人人口の6.1%を占めていた。フィジーのヒンドゥー教徒の多くはサナータン派(全ヒンドゥー教徒の74.3%)に属するか、または特定されていない(22%)。フィジーのイスラム教徒の多くはスンナ派(96.4%)である。

8.6. 教育

フィジーの識字率は高い(91.6%)。義務教育制度はないが、6歳から13歳までの子供たちの85%以上が小学校に通っている。学校教育は無料で、公立学校と教会運営の学校の両方で提供されている。一般的に、フィジー系の子供たちとヒンドゥー教徒の子供たちは別々の学校に通っており、これは国内に存在する政治的分裂を反映している。

| 教育段階 | 学校/レベル | 学年 | 年数 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 初等教育 | 小学校 | 1-8 | 8 | 教育は義務ではないが、最初の8年間は無料。就学前から中等学校までの学校は、主に政府、宗教団体(カトリック、メソジスト、サバ、イスラム教)、または州によって運営されている。 |

| 中等教育 | 中学校・高校 | 9-13 | 5 | コースには、大工仕事、金属加工、木工、家庭科、農業科学、経済学、会計学、生物学、化学、物理学、歴史、地理が含まれる。英語と数学は必修。 |

| 高等教育 | ディプロマプログラム | 2 | 高等教育は技術専門学校で提供され、2年間のディプロマプログラムを中心に構成されている。特定の分野では4年または5年の専門職学位プログラムもある。 | |

| 学士号 | 3-5 | |||

| 修士号 | 1-3 |

8.6.1. 初等教育

フィジーでは、教育における政府の役割は、子供たちが最大限の可能性を発揮できる環境を提供することであり、学校は6歳から14歳まで無料である。初等教育制度は8年間の学校教育で構成され、6歳から14歳までの子供たちが通う。小学校を修了すると修了証が授与され、生徒は中等学校の試験を受ける資格を得る。

8.6.2. 中等教育

高校教育は、入学試験に合格後、合計5年間継続することができる。生徒は3年後にフィジー学校卒業証明書を取得して退学するか、最終2年間を修了して高等教育への進学資格を得るかのいずれかである。合計5年間の中等教育制度への入学は、競争試験によって決定される。試験に合格した生徒は、フィジー学校卒業証明書と高等学校への進学機会につながる3年間のコースに進む。このレベルの終わりに、彼らは4科目または5科目をカバーするフォームVII試験を受けることができる。このプロセスの修了に成功すると、学生は高等教育へのアクセスを得る。

8.6.3. 高等教育

南太平洋の10の英語圏地域にサービスを提供する南太平洋の交差点と呼ばれる南太平洋大学は、高等教育の主要な提供者である。大学への入学には中等学校の卒業証書が必要であり、すべての学生は専攻に関わらず大学で1年間の基礎コースを受講しなければならない。大学の資金は、授業料、フィジー政府およびその他の地域からの資金、ならびにオーストラリア、ニュージーランド、カナダ、イギリスからの援助によって賄われている。大学に加えて、フィジーには教員養成大学、ならびに医学、技術、農業の学校もある。小学校の教員は2年間、中等学校の教員は3年間訓練を受け、その後、教育の卒業証書を取得するか、芸術または科学の学士号を取得し、さらに1年間続けて教育の大学院証明書を取得する選択肢がある。

フィジー工科学校は、様々な職業訓練、見習いコース、および工学、ホテルケータリング、およびビジネス研究の卒業証書につながるその他のコースを提供している。コースの一部は、ロンドン・インスティテュートのいくつかのシティ・アンド・ギルド試験にもつながる可能性がある。従来の教育制度に加えて、フィジーは通信教育を通じて教育を受ける機会も提供している。大学拡張サービスは、ほとんどの地域にセンターと端末のネットワークを提供している。単位取得を目的としないコースを受講する学生には、正式な資格は必要ない。ただし、単位取得コースに登録した学生は、拡張サービスを通じて学業を修了すると、適切な学位または証明書が授与される場合がある。

8.7. 保健

フィジーの保健医療制度は、公立病院、ヘルスセンター、看護ステーションのネットワークを通じて提供されており、これらは保健医療省によって運営されている。都市部には私立病院や診療所も存在する。基本的な医療サービスは多くの国民にとってアクセス可能であるが、特に地方や離島では、専門医療や高度な医療へのアクセスに課題がある。

フィジーの主要な健康問題には、生活習慣病(糖尿病、心血管疾患、肥満など)、感染症(デング熱、腸チフス、レプトスピラ症など)、そして乳幼児死亡率の高さなどが挙げられる。政府は、生活習慣病の予防、感染症対策、母子保健の改善などに力を入れている。

医療従事者の不足、特に地方における医師や看護師の不足は、医療サービス提供における大きな課題の一つである。政府は、医療従事者の育成や海外からの誘致に取り組んでいる。

国際機関や援助国からの支援も、フィジーの保健医療制度の改善に貢献している。

8.8. 治安

フィジーの全般的な治安状況は、観光客にとっては比較的安全とされているが、都市部を中心に窃盗(スリ、ひったくり、空き巣など)や強盗などの一般犯罪が発生している。夜間の一人歩きや貴重品の管理には注意が必要である。特に首都スバやナディ、ラウトカなどの都市部では、観光客を狙った犯罪も報告されている。

過去のクーデターなど政治的な不安定期には、一時的に治安が悪化することもあったが、近年は比較的落ち着いている。しかし、社会経済的な格差や失業問題が犯罪の背景にあるとの指摘もある。

フィジー警察は、観光客の安全確保に努めており、主要な観光地では警察官のパトロールが見られる。旅行者は、外務省などが提供する最新の安全情報を確認し、現地の法律や習慣を尊重することが推奨される。

違法薬物の問題も存在し、政府は取締りを強化している。

2019年の犯罪統計によると、フィジーにおける犯罪認知件数は約17,000件で、2018年と比較して4%減少したが、窃盗、強盗、暴行が依然として多く、違法薬物関連犯罪や性的暴行などの性犯罪の増加が指摘されている。

8.9. 人権

フィジーにおける人権状況は、過去のクーデターや政治的不安定の影響を受け、いくつかの課題を抱えている。表現の自由、集会の自由、報道の自由などが制限される時期もあった。特に2006年のクーデター以降の軍事政権下では、人権活動家やジャーナリスト、政府批判者に対する圧力や嫌がらせが報告された。

2013年憲法では、人権に関する多くの条項が盛り込まれ、人権委員会の設置も規定されている。しかし、法律の運用や実際の状況については、国内外の人権団体から懸念が示されることもある。

民族間の対立と差別も、フィジーにおける長年の人権問題の一つであった。特に、フィジー系住民とインド系住民の間の土地所有権や政治的権利をめぐる問題は、社会の不安定要因となってきた。新憲法では人種差別の禁止が明記され、全ての国民を「フィジアン」と呼称するなど、民族融和を目指す措置が取られている。

女性や子供、LGBTQ+などのマイノリティの権利についても、改善の余地があると指摘されている。家庭内暴力や児童虐待も社会問題となっている。

政府は人権状況の改善に取り組む姿勢を示しているが、その実効性については継続的な監視が必要とされている。

9. 文化

フィジーの文化は、先住フィジー人の伝統文化を基盤としつつ、インド系、ヨーロッパ系、中国系、そしてトンガやサモアといった近隣の太平洋島嶼国の文化が融合した、多文化的な特徴を持つ。この多様性は、フィジーの音楽、舞踊、食文化、言語、宗教、社会習慣など、あらゆる側面に現れている。

これらの異なる文化背景を持つ人々が共存し、相互に影響を与え合うことで、フィジー独自の国民的アイデンティティが形成されている。フィジーの文化は、1986年にカナダのバンクーバーで開催された万国博覧会や、2010年の上海万博などで、太平洋諸国のパビリオンを通じて紹介された。

9.1. 食文化

フィジーの食文化は、その多民族社会を反映して非常に多様である。伝統的なフィジー料理は、タロイモ、キャッサバ、ヤムイモなどの根菜類、ココナッツ、魚介類、豚肉、鶏肉などを主食とする。調理法としては、土中で蒸し焼きにする「ロボ」が有名である。ココナッツミルクを多用し、素朴で自然な味わいが特徴である。

インド系フィジー人の食文化は、カレー、ロティ(薄焼きパン)、ダル(豆のスープ)、様々なスパイスを使った料理が中心である。菜食主義者向けの料理も豊富である。

その他、中華料理や西洋料理の影響も受けており、都市部では様々な国の料理を楽しむことができる。

フィジーでは、カヴァ(ヤンゴーナ)と呼ばれるコショウ科の植物の根から作られる飲み物が、儀式や社交の場で広く飲まれている。これは鎮静作用があり、フィジーの文化において重要な役割を果たしている。

9.2. 建築

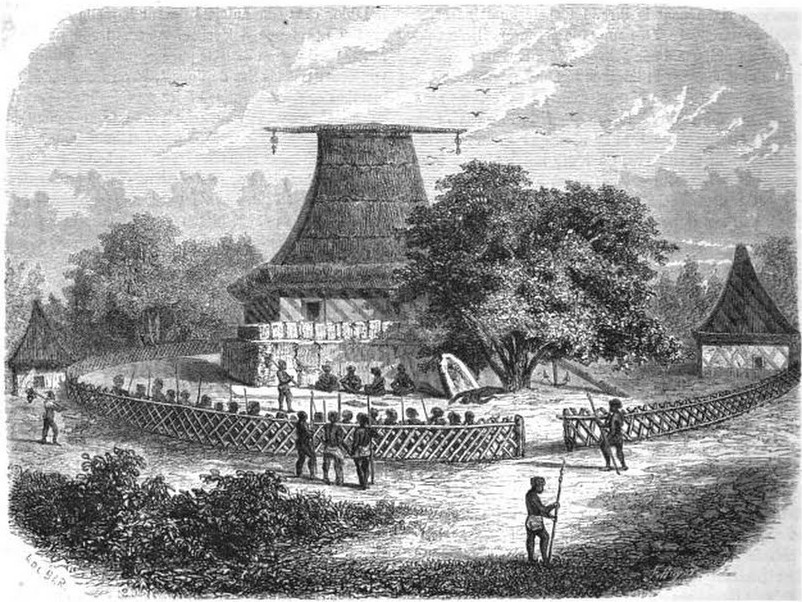

フィジーの伝統的な建築様式として最もよく知られているのは「ブレ(Bureフィジー語)」である。ブレは、木材、竹、茅葺きの屋根など、自然素材を用いて建てられる一部屋の家屋である。その形状や大きさは用途によって異なり、住居用の小さなものから、集会所として使われる大きなもの(バレ・レヴ)まで様々である。ブレの建設には、共同体の協力が不可欠であり、フィジー社会の結束力を象徴するものでもある。

植民地時代以降は、西洋式の建築様式が導入され、都市部ではコンクリートや鉄骨を用いた近代的な建物が多く見られるようになった。教会や政府の建物などには、コロニアル様式の影響を受けた建築物も残っている。

インド系フィジー人の間では、インドの伝統的な建築様式を取り入れた寺院(マンディールやモスク)が建てられている。

現代のフィジーでは、伝統的なブレの様式を取り入れたリゾート施設なども人気があり、フィジーの文化と自然環境を活かした建築デザインが見られる。

9.3. 音楽と舞踊

フィジーの音楽と舞踊は、その文化的多様性を豊かに反映している。

伝統的なフィジー音楽の中心となるのは「メケ(Mekeフィジー語)」である。メケは、歌、踊り、そして打楽器(主にラリと呼ばれる木製の太鼓)を組み合わせた集団パフォーマンスであり、神話、伝説、歴史的な出来事、日常生活などを表現する。男性の力強い踊りや女性の優雅な踊りなど、様々なスタイルがある。メケは儀式や祝祭の場で重要な役割を担う。

伝統楽器には、ラリの他に、竹製の笛や法螺貝などがある。

インド系フィジー人は、インドの伝統音楽(バジャン、カッワーリーなど)や、ボリウッド映画の音楽などを持ち込み、フィジーの音楽シーンに影響を与えている。タブラやハーモニウムなどの楽器も用いられる。

現代のフィジーでは、伝統音楽に加えて、レゲエ、ヒップホップ、ポップスなど、西洋のポピュラー音楽も広く聴かれている。フィジー出身のミュージシャンたちは、これらの音楽スタイルを融合させ、独自のサウンドを生み出している。

観光客向けには、リゾートホテルなどで伝統的なメケのショーが頻繁に上演されている。

9.4. 文学

フィジーの文学は、豊かな口承文学の伝統と、比較的新しい書き言葉による文学の両方から構成される。

口承文学は、神話、伝説、民話、叙事詩、歌謡などを含み、世代から世代へと語り継がれてきた。これらはフィジーの歴史、文化、価値観を反映しており、メケ(伝統舞踊)などのパフォーマンスを通じて表現されることも多い。

書き言葉によるフィジー文学は、20世紀半ば以降、特に独立後に発展し始めた。フィジー語、英語、フィジー・ヒンディー語で書かれた作品がある。詩、小説、短編小説、戯曲など、様々なジャンルの作品が生み出されている。

著名なフィジーの作家としては、詩人であり小説家でもあるピオ・マノア、小説家・劇作家のレイモンド・ピライ、詩人のスブラマニなどが挙げられる。彼らの作品は、植民地主義の遺産、民族間の関係、アイデンティティ、社会問題など、フィジー社会が直面する様々なテーマを探求している。

フィジーの文学は、南太平洋大学の出版部門などを通じて発表されることが多い。国内外でフィジー文学への関心が高まりつつあるが、出版機会の限界や読者層の規模など、課題も残されている。

9.5. スポーツ

フィジーではスポーツが非常に人気があり、特にフィジカルコンタクトを伴うスポーツが盛んである。フィジーの国技はラグビーセブンズである。クリケットはフィジーではマイナースポーツである。フィジー・クリケット協会は国際クリケット評議会(ICC)の準会員である。ネットボールはフィジーで最も人気のある女性の参加型スポーツである。代表チームは国際的にも競争力があり、ネットボール・ワールドカップでは1999年に過去最高の6位に入賞した。2007年と2015年のパシフィックゲームズでは金メダルを獲得した。

フィジー代表バスケットボールチームの成功により、近年バスケットボールの人気が急速に高まっている。過去には国内にバスケットボールコートがほとんどなく、より頻繁にバスケットボールを練習したいフィジー人にとっては大きな制約となっていた。近年のフィジーバスケットボール連盟の努力とオーストラリア政府の支援により、多くの学校がコートを建設し、生徒にバスケットボール用具を提供できるようになった。

フィジー出身のPGAゴルファーであるビジェイ・シンは、世界男子ゴルファーランキングで合計32週間1位にランクされた。

9.5.1. ラグビー

ラグビーユニオンはフィジーで最も人気のあるチームスポーツである。フィジー代表セブンズチームは国際的に人気があり成功しているラグビーセブンズチームであり、1976年の創設以来、香港セブンズで記録的な18回の優勝を果たしている。フィジーはまた、ラグビーワールドカップセブンズで1997年と2005年の2度優勝している。フィジー代表ラグビーユニオンセブンズチームは、ワールドラグビーにおける現行のセブンズワールドシリーズチャンピオンである。2016年には、夏季オリンピックのラグビーセブンズでフィジー史上初のオリンピックメダルを獲得し、決勝でイギリスを43対7で破り金メダルを獲得した。この勝利は国民的な祝賀ムードをもたらし、フィジーのスポーツ史における画期的な出来事となった。2020年東京オリンピック(2021年開催)でも金メダルを獲得し、連覇を達成した。

フィジー代表ユニオンチーム(15人制)は、かつてサモアとトンガと共にパシフィック・アイランダーズのメンバーであった。2009年、サモアがパシフィック・アイランダーズからの脱退を発表し、フィジーとトンガのみが残った。フィジーは現在、ワールドラグビーによって世界ランキング11位(2015年12月28日現在)にランクされている。代表ユニオンチームはラグビーワールドカップに5回出場しており、最初の出場は1987年で、準々決勝に進出した。チームは2007年ラグビーワールドカップでも再び予選を通過し、ウェールズを38対34で破って準々決勝に進出し、そこで最終的にラグビーワールドカップ優勝チームである南アフリカに敗れた。

フィジーはパシフィックネイションズカップとパシフィック・トライネイションズに出場している。このスポーツはフィジーラグビー協会によって統括されており、同協会はパシフィック・アイランズ・ラグビー・アライアンスのメンバーであり、パシフィック・アイランダーズチームに貢献している。クラブレベルでは、スキッパーカップとフェアブラザートロフィーチャレンジがある。

日本で活躍するフィジー出身のラグビー選手も多く、日本のラグビー界にも大きな影響を与えている。

9.5.2. サッカー

サッカーは伝統的にフィジーではマイナースポーツであり、主にインド系フィジー人コミュニティの間で人気があったが、FIFAからの国際的な資金援助と過去10年間の堅実な現地管理により、より広範なフィジー人コミュニティで人気が高まっている。現在では、男子ではラグビーに次いで、女子ではネットボールに次いで、フィジーで2番目に人気のあるスポーツとなっている。

フィジーサッカー協会はオセアニアサッカー連盟のメンバーである。フィジー代表サッカーチームは、2008年のOFCネイションズカップでニュージーランドを2対0で破り、共同記録となる3位入賞を果たした。しかし、これまでにFIFAワールドカップに出場したことはない。フィジーはパシフィックゲームズのサッカートーナメントで1991年と2003年に優勝した。フィジーは史上初めて2016年夏季オリンピック男子トーナメントへの出場権を獲得した。国内リーグとしては、ナショナル・フットボールリーグがトップリーグとして存在する。

9.6. 祝祭日と休日

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記(英語) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | New Year's Day | |

| 3月~4月の金曜日 | 聖金曜日 | Good Friday | 移動祝日 |

| 聖金曜日の翌日 | 聖土曜日 | Easter Saturday | 移動祝日 |

| 聖金曜日の2日後 | イースターマンデー | Easter Monday | 移動祝日 |

| 5月最終月曜日 | ラトゥ・サー・ララ・スクナ・デー | Ratu Sir Lala Sukuna Day | フィジーの偉大な指導者であり政治家であったララ・スクナ卿を記念する日。2010年に一度廃止されたが、2023年に復活。 |

| 6月7日またはその近くの月曜日 | 女王公式誕生日 | Queen's Official Birthday | (2012年まで。2014年に一時的にスポーツとウェルネスの日として祝われたが、その後廃止) |

| 9月7日 | 憲法記念日 | Constitution Day | 2013年憲法の公布を記念する日。2016年から。 |

| 10月10日またはその近くの月曜日 | フィジー・デー | Fiji Day | 1970年のイギリスからの独立を記念する独立記念日。 |

| 10月または11月 | ディーワーリー | Diwali | ヒンドゥー教の光の祭り。移動祝日。 |

| 12月25日 | クリスマス | Christmas Day | |

| 12月26日 | ボクシング・デー | Boxing Day | |

| ヒジュラ暦ラビー・アル=アウワル月12日 | マウリド・ナビー(預言者生誕祭) | Prophet Muhammad's Birthday | イスラム教の祝日。移動祝日。 |

この他に、地域や宗教コミュニティによって祝われる祭りや行事がある。

9.7. 世界遺産

フィジーには、ユネスコの世界遺産に登録されている物件が1件ある。

- レブカの歴史的港町**(文化遺産、2013年登録)

レブカは、オバラウ島に位置するフィジーのかつての首都であり、19世紀におけるヨーロッパの植民地化と商業活動の中心地であった。この港町は、太平洋地域におけるヨーロッパの植民都市の初期の例として、その建築様式や都市計画が評価されている。先住民フィジー文化とヨーロッパ文化の融合が見られる建造物群が保存されており、フィジーの近代化の歴史を物語る重要な遺産である。登録基準は(ii)(ある期間を通じてまたはある文化圏において、建築、技術、記念碑的芸術、都市計画、景観デザインの発展に関し重要な人間価値の交流を示すもの)および(iv)(人類の歴史上重要な時代を例証する建築様式、建築物群、技術の集積または景観の優れた例)を満たしている。

9.8. マスメディア

フィジーのマスメディアには、新聞、テレビ、ラジオ、そしてインターネットが含まれる。

主要な日刊新聞には、英語の「フィジー・タイムズ(Fiji Times英語)」、「フィジー・サン(Fiji Sun英語)」があり、これらは国内で広く読まれている。フィジー語やフィジー・ヒンディー語の新聞も発行されている。

テレビ放送は、国営のフィジー・ブロードキャスティング・コーポレーション(Fiji Broadcasting Corporation英語, FBC)が運営する「FBC TV」と、民間の「Fiji One」がある。有料の衛星放送サービスも利用可能である。

ラジオ放送もFBCが複数のチャンネルを運営しており、英語、フィジー語、フィジー・ヒンディー語で放送を行っている。民間のラジオ局も複数存在する。

インターネットの普及率は向上しており、都市部を中心にブロードバンド接続が利用可能である。ソーシャルメディアも広く利用されている。

フィジーにおける報道環境は、過去のクーデターや政治的緊張の時期に政府による検閲や圧力を受けることがあった。2010年にはメディア産業開発令(Media Industry Development Decree英語)が施行され、メディアの所有権や報道内容に対する規制が強化された。これに対しては、報道の自由を損なうとの批判が国内外からあった。民政復帰後は、メディア環境の改善に向けた動きも見られるが、依然として課題は残されている。国民の情報へのアクセスは、地理的な条件(離島など)や経済的な格差によっても左右される。