1. 概要

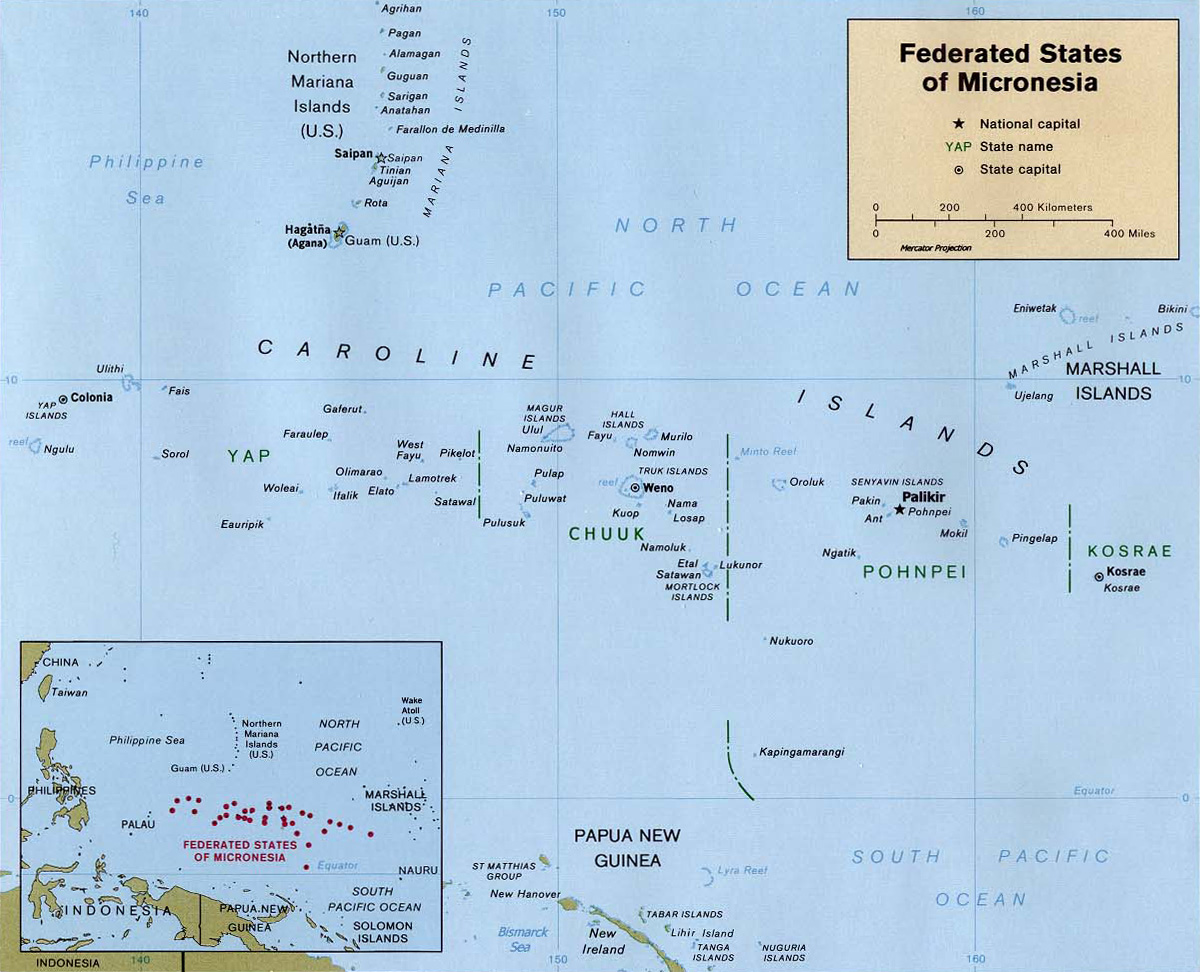

ミクロネシア連邦は、オセアニアのミクロネシア地域に位置する島嶼国家であり、西からヤップ州、チューク州、ポンペイ州、コスラエ州の4つの州で構成される連邦国家である。首都はポンペイ島のパリキールに置かれている。国土は太平洋戦争の激戦地の一つであり、その後アメリカによる信託統治を経て、1986年に自由連合盟約を通じて事実上の独立を達成した。民主主義体制を基盤としつつも、アメリカからの経済援助への依存や、地理的孤立、地球温暖化に伴う海面上昇の脅威など、多くの課題に直面している。本文書では、ミクロネシア連邦の歴史、地理、政治、経済、社会、文化について、中道左派・社会自由主義的な視点を踏まえ、特に人権、民主主義の発展、社会構造への影響、そして民衆の生活と権利に焦点を当てて詳述する。

2. 国名

ミクロネシア連邦の正式名称は、Federated States of Micronesia英語(カタカナ転写:マイクロニージャ)である。略称はFSM英語と表記される。日本語の正式名称はミクロネシア連邦であり、通称としてミクロネシアも用いられる。

「ミクロネシア」という名称は、この国を含むより広範な地理的地域(ミクロネシア地域)を指す言葉でもあるが、文脈によってはミクロネシア連邦そのものを指す場合もある。

漢字表記では「蜜克羅尼西亜連邦」と書かれることもある。

3. 歴史

ミクロネシア連邦を構成する島々の歴史は、数千年前に遡る人類の移住から始まり、独自の文化の形成、ヨーロッパ勢力の到来、複数国による植民地支配、そして第二次世界大戦後の信託統治を経て独立国家へと至る複雑な変遷を辿ってきた。この過程において、先住民の生活、社会構造、そして人権は大きな影響を受け、民主主義への希求と自決権の確立が重要なテーマとなった。

3.1. 先史時代と初期の定住

言語学的および考古学的見解によると、ミクロネシア地域への最初の人類の定住は紀元前4000年から紀元前2000年頃に遡り、現在のフィリピンやインドネシア方面から進んだ農業技術と高度な航海知識を持つオーストロネシア語族の民族が渡来したと考えられている。また、東部のポンペイ州やチューク州には、ギルバート諸島やソロモン諸島からツバル、キリバスを経由して移住してきた集団も存在した。

初期の社会は、首長を頂点とする分権的な体制であったが、やがてヤップ島を中心とする、より中央集権的な経済・宗教文化へと発展した。

ポンペイ島では、12世紀頃から16世紀頃にかけてシャウテレウル王朝が島を統一し、巨大な石造建築物群であるナンマトル遺跡(ユネスコ世界遺産)を築いた。この遺跡は運河で結ばれた多数の人工島からなり、「太平洋のヴェネツィア」とも称され、当時の高度な土木技術と社会組織を示している。王朝は推定約25,000人のポンペイ島民を支配したが、1500年頃に中央集権体制は崩壊した。

コスラエ島では、14世紀から19世紀中頃まで独自の王朝が存在し、レラ遺跡と呼ばれる石造都市を建設した。

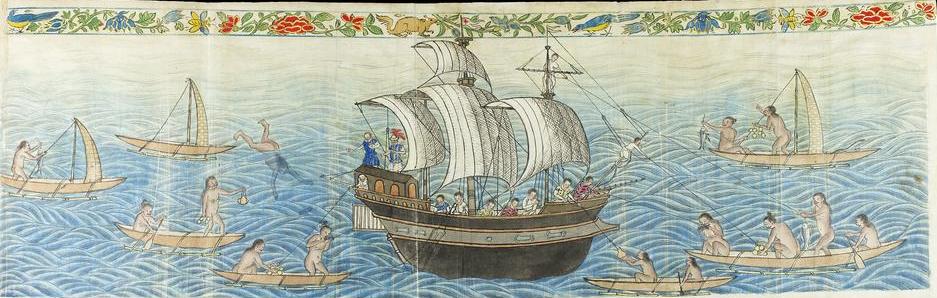

3.2. ヨーロッパ勢力の探検と植民地支配

16世紀に入ると、ヨーロッパの探検家たちがミクロネシア地域に来航し始めた。1525年、香料諸島(現在のインドネシア)を目指していたポルトガルの探検隊がヤップ島とユリシー島を「発見」。1529年にはスペインの探検隊がカロリン諸島を「発見」した。トルデシリャス条約に基づき、これらの島々はスペインの領有権下にあるとされ、スペインはマニラを拠点とするスペイン領東インドの一部としてカロリン諸島を組み込んだ。19世紀にはいくつかの交易所やキリスト教の伝道所が設けられた。1887年、スペインはポンペイ島の現在のコロニアに「サンティアゴ・デ・ラ・アスンシオン」という町を建設した。しかし、スペインによる統治は主にキリスト教の布教活動が中心で、実質的な行政支配は限定的であり、島民の伝統的な生活様式への介入は比較的少なかったものの、新たな宗教や価値観の導入は社会に変容をもたらした。コスラエ島は、1824年にフランス船が入港したのがヨーロッパとの最初の公式な接触であった。

1870年代になると、ドイツがカロリン諸島における経済的影響力を拡大し始め、これに対してスペインは1885年に軍隊を派遣するなど緊張が高まった(カロリン諸島問題)。この領有権問題の調停を依頼されたローマ教皇レオ13世は、カロリン諸島に対するスペインの主権を確認する一方で、ドイツにも自由な通商活動を認める裁定を下した。

1898年の米西戦争でスペインが敗北し国力が疲弊した結果、翌1899年、スペインはドイツ・スペイン条約に基づき、パラオを含むカロリン諸島をドイツに売却した。ドイツはこの地域をドイツ領ニューギニアの一部として植民地化した。この売却の際に、一部の離島(特にカピンガマランギ環礁)は条約に明記されていなかったが、これは1940年代後半まで気づかれなかった。スペインは1949年にこの歴史的経緯を認めたものの、現代においてこれらの島々に対する領有権を主張してはいない。ドイツ統治下では、コプラ生産などの経済開発が進められたが、それは主にドイツ本国の利益を目的としたものであり、島民の権利や福祉は十分に考慮されなかった。

3.3. 日本統治時代

第一次世界大戦が勃発した1914年、日本は日英同盟に基づき連合国側として参戦し、赤道以北のドイツ領ミクロネシア(カロリン諸島、マリアナ諸島、マーシャル諸島)を占領した。日本はそれ以前からドイツ領ミクロネシアとの経済関係を強化しており、地域の経済は日本との貿易に大きく依存していた。

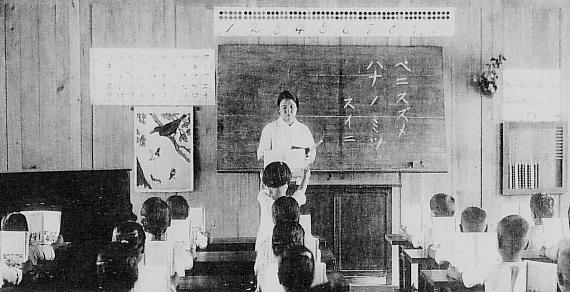

1920年、国際連盟はこれらの島々を日本の委任統治領とすることを決定し、「南洋群島」として南洋庁の管轄下に置かれた。この日本統治時代(1914年 - 1945年)、南洋群島では大規模な経済開発と社会変革が進められた。従来の本国から遠隔地であったためにドイツ統治下では開発が遅れていた地域に、日本は電気、水道、学校、病院といった近代的インフラストラクチャーの整備を進めた。また、多くの日本人移民(農業、漁業、商工業者)が南洋群島に渡り、1930年代後半には先住民の人口約5万人に対し、日本人居住者は7万人を超える規模となった。

サトウキビ栽培と製糖業、リン鉱石採掘、漁業(特にカツオ漁と鰹節生産)、熱帯農業などが主要産業となり、南洋群島は日本にとって重要な経済的資源供給地となった。一方で、このような経済開発は日本人資本家が主導し、その利益の多くは日本にもたらされた。先住民は近代教育を受ける機会を得たが、それは主に日本語の普及と日本文化への同化を目的としたものであり、高等教育への道は限られていた。また、土地の収用や労働力の動員など、島民の権利が十分に尊重されない事例も見られた。

第二次世界大戦が勃発し、太平洋地域に戦線が拡大すると、ミクロネシアの島々は戦略的に極めて重要な位置を占めるようになった。特に、広大なラグーンを持つチューク諸島(当時はトラック諸島と呼ばれた)には日本海軍の連合艦隊の主要基地が置かれ、太平洋における日本軍の最重要拠点の一つとなった。

1944年2月17日から2月18日にかけて、アメリカ軍はトラック島に対し大規模な空襲(トラック島空襲、Operation Hailstone英語)を実施し、多数の日本軍艦船や航空機が撃沈・破壊され、基地機能は壊滅的な打撃を受けた。この戦いは、戦争の趨勢に大きな影響を与えた重要な海戦の一つとされる。その後、アメリカ軍は他の多くの島々も攻略または無力化し、日本の統治は第二次世界大戦の終結と共に終わりを告げた。戦争は島々に甚大な被害をもたらし、多くの島民が戦闘に巻き込まれ、あるいは食糧不足や強制労働に苦しんだ。

3.4. アメリカ信託統治時代

第二次世界大戦後、1947年に国際連合は、旧日本委任統治領であったミクロネシアの島々を太平洋諸島信託統治領(Trust Territory of the Pacific Islands略称TTPI英語)とし、アメリカ合衆国を施政権者とする信託統治下に置くことを決定した(国際連合安全保障理事会決議21)。信託統治領は、ポンペイ(旧称ポナペ)、コスラエ(旧称クサイエ、当時はポンペイの一部とされた)、チューク(旧称トラック)、ヤップ、パラオ、マーシャル諸島、マリアナ諸島北部の6つの行政区に分けられた。

アメリカによる統治は、当初、戦略的な関心と、島民の福祉向上および自治能力の育成を目的としていた。しかし、冷戦下においてはミクロネシアの軍事的価値が重視され、一部の島(マーシャル諸島など)では核実験が行われるなど、島民の生活や人権を脅かす事態も発生した。経済的にはアメリカからの援助に大きく依存する構造が形成された。

1965年、アメリカはミクロネシア議会(Congress of Micronesia英語)の発足に合意し、これが自治に向けた第一歩となった。1970年代後半になると、各地区で将来の政治的地位に関する交渉が本格化し、独立への機運が高まった。この過程で、ミクロネシアの各地域が一体となって独立するのか、あるいは別々の道を歩むのかが大きな焦点となった。アメリカは、民主主義制度の導入を推進したが、その実態はアメリカの戦略的利益と深く結びついていた側面も否定できない。

3.5. 独立

1978年7月12日、信託統治領の6地区全てでミクロネシア連邦憲法の住民投票が行われた。その結果、マーシャル諸島とパラオでは憲法案が否決されたが、ヤップ、チューク、ポンペイ、コスラエの4地区では可決された。これにより、この4地区がミクロネシア連邦(Federated States of Micronesia略称FSM英語)を結成し、独自の憲法の下で連邦制をとることが決定された。マーシャル諸島とパラオ、そして北マリアナ諸島は、それぞれ独自の道を歩むことになった。

1979年5月10日、ミクロネシア連邦憲法が発効し、自治政府が樹立された。全ミクロネシア議会の議長であったトシオ・ナカヤマが初代大統領に就任した。

その後、ミクロネシア連邦はアメリカ合衆国との間で自由連合盟約(Compact of Free Association略称COFA英語)の交渉を進め、1986年11月3日に同盟約が発効した。これにより、ミクロネシア連邦は国防と安全保障の権限をアメリカに委ねる一方、内政・外交における主権を獲得し、事実上の独立国家となった。この盟約は、ミクロネシア連邦に対するアメリカからの大規模な経済援助も規定しており、独立後の国家運営の重要な基盤となった。

1990年12月22日、国際連合安全保障理事会は国際連合安全保障理事会決議683を採択し、太平洋諸島信託統治領の終了を正式に宣言した。これにより、ミクロネシア連邦は国際法上も完全に独立した主権国家として承認された。翌1991年9月17日には国際連合への加盟を果たした(国際連合総会決議46/2)。自由連合盟約は2004年に改定・更新されている。

独立後、ミクロネシア連邦は太平洋諸島フォーラム(Pacific Islands Forum略称PIF英語)の積極的なメンバーとして活動してきたが、2021年2月、事務局長選挙を巡るリーダーシップの対立から、他のミクロネシア地域の数カ国と共に一時脱退を表明した。しかし、2022年6月に「スバ合意」が成立し、ミクロネシア連邦はフォーラムへの残留を決定した。

4. 地理

ミクロネシア連邦は、オセアニアのミクロネシア地域、フィリピンの東に広がるカロリン諸島に属する多数の島々から構成される。その地理的特徴は、広大な海域に点在する多様な島々と、豊かな海洋生態系、そして熱帯雨林気候に代表される。

4.1. 地形と島々の構成

ミクロネシア連邦は、合計607の島々からなり、東西約2700 km、南北約1200 kmにわたって広がっている。陸地の総面積は約702 km2と小さいが、排他的経済水域(EEZ)は太平洋の約300.00 万 km2に及び、世界で14番目の広さを持つ。

国土は、西から東へヤップ州、チューク州(1990年1月まではトラック州)、ポンペイ州(1984年11月まではポナペ州)、コスラエ州(旧クサイエ州)の4つの州に大別される。国旗に描かれた4つの白い星はこれらの主要4州を象徴している。首都はポンペイ州のポンペイ島にあるパリキールである。最大の都市はチューク州のチューク環礁内にあるウェノである。

各州は、一つまたは複数の主要な火山島を中心に形成されており、コスラエ州を除く3州は多数の周辺環礁を含んでいる。ヤップ州は主に高島であるヤップ本島と周辺のサンゴ礁島からなる。チューク州は世界最大級の堡礁の一つであるチューク環礁(トラック環礁)と、その内外の多数の島々から構成される。ポンペイ州は、最も大きな単一の島であるポンペイ島(火山島)と周辺の環礁を有する。コスラエ州は、単一の火山島であるコスラエ島からなる。これらの島々は、地質学的に火山活動によって形成された高島と、サンゴ礁が隆起または沈降してできた低島(環礁)に大別される。

4.2. 気候

ミクロネシア連邦の気候は、全域がケッペンの気候区分における熱帯雨林気候(Afドイツ語)に属し、年間を通じて高温多湿である。島々は赤道の北に位置し、年間を通して吹く貿易風の影響を受けるため、極端な暑さは和らげられる。

年間平均気温は摂氏26度から28度程度で、月ごとの気温差は小さい。最低気温は年間を通じて摂氏22度から25度、最高気温は摂氏30度から32度の範囲で推移する。

降水量は非常に多く、年間2,500mmから5,000mmに達するが、特に山岳地帯の風上側では年間6,000mmを超えることもある。ポンペイ島にある標高約750mのナーナラウト山(Mount Nahnalaud英語)では、年間平均降水量が10,160mmに達し、世界で最も雨の多い場所の一つとして知られ、ほぼ常に曇り空である。一般的に、雨は短時間で激しく降るスコールや雷雨の形で降ることが多い。比較的乾燥しているのは平坦な環礁で、年間降水量が3,000mmを下回ることもある。最も乾燥する月は1月と2月であるが、それでも月間降水量は250mmを下回らず、降雨日数は20日程度ある。

ミクロネシア連邦は台風の発生域に近く、特に西部(ヤップ州など)は台風シーズンに影響を受けることがある。

4.3. 生物多様性

ミクロネシア連邦は、その広大な海域と多様な島嶼環境により、豊かな生物多様性を誇る。主要な沿岸生態系としては、マングローブ林、海草藻場、ラグーン(礁湖)、サンゴ礁があり、これらは生物学的・物理的に密接に関連している。ミクロネシアでは約300種のサンゴ、1000種の魚類、1200種の軟体動物が確認されている。マングローブ林にはエビ、カニ、魚類が生息し、それらを捕食する鳥類も見られる。海草藻場はマングローブ林の沖合に広がり、多くの海洋生物の生育場となっている。ラグーンはサンゴ礁の住民に食料を提供し、様々な種類のプランクトンを含んでいる。サンゴ礁の生物多様性と複雑性は東から西へ向かうにつれて著しく増加し、コスラエ州では150種の硬質サンゴ、ポンペイ州では200種、チューク州では300種が確認されている。この地域のサンゴの生産性は世界で最も高い部類に入り、年間1平方メートルあたり約2500グラムの炭素を吸収するとされ、これは熱帯雨林(2200グラム)や外洋(125グラム)を上回る。

陸上では、潮間帯から山頂部にかけて、雲霧林、高地林、ヤシ林、プランテーション、ツル植物(ヒルガオ科ネコノメソウ属 Merremia など)が優占する地域、サバンナ、自然二次林、外来樹木の断片的な林、耕作地、淡水湿地、ニッパヤシ(Nypa fruticans)の湿地、環礁林、岩石地林、海岸林など、変化に富んだ植生が見られる。シダ植物と顕花植物は約1230種が知られ、そのうち782種が在来種(145種の在来シダ植物を含む)である。ポンペイ島には約750種の植物があり、そのうち110種が固有種である。その他に457種が持ち込まれた外来種である。

国内には「カロリン熱帯湿潤林」と「ヤップ熱帯乾燥林」という2つの陸上生態域が存在する。2019年の森林景観健全度指数(Forest Landscape Integrity Index英語)の平均スコアは7.55/10で、世界172ヶ国中37位にランクされた。

しかしながら、気候変動による海面上昇やサンゴの白化、外来種の侵入、過剰な資源利用といった環境問題も深刻化しており、生態系の保全と持続可能な利用が喫緊の課題となっている。政府や地域コミュニティ、国際機関などが協力し、海洋保護区の設定や伝統的な資源管理方法の復興、環境教育などの保全活動に取り組んでいる。

5. 政治

ミクロネシア連邦は、1979年制定の憲法に基づき、大統領制を採用する連邦共和制国家である。行政権、立法権、司法権の三権分立が規定されており、複数政党制の民主主義体制をとっているが、実質的には政党は存在せず、候補者は個人の資格で立候補する。憲法は基本的人権を保障している。政府の構造はアメリカ合衆国の制度に類似しているが、完全に同一ではない。

5.1. 政府構造

行政権は大統領が元首兼行政府の長として行使する。大統領と副大統領は、連邦議会議員の中から、各州を代表する4年任期の議員(各州1名、計4名)の中から互選され、任期は4年である。大統領と副大統領に選出された議員の議席は、補欠選挙によって補充される。大統領は閣僚を任命し、内閣を組織する。大統領の選出においては、各州出身者が輪番で就任するという非公式な紳士協定が存在するとされるが、必ずしも厳格に適用されているわけではない。

立法権は、一院制の連邦議会(Congress of the Federated States of Micronesia英語)が有する。議会は14名の議員で構成され、全員が国民による直接選挙で選出される。そのうち4名は各州から1名ずつ選出され任期は4年、残りの10名は人口比に基づいて各州に配分された選挙区から選出され任期は2年である(チューク州5名、ポンペイ州3名、ヤップ州1名、コスラエ州1名)。

司法権は、最高裁判所を頂点とする裁判所が担う。

ミクロネシア連邦の民主主義は、独立以来、比較的安定して機能しているが、地理的な広大さや各州の文化的多様性、経済的課題などが政治運営に影響を与えている。

5.2. 行政区画

ミクロネシア連邦は、以下の4つの州 (State英語) から構成されている。各州は独自の憲法と政府を持ち、広範な自治権を有している。

| 旗 | 州名 | 州都 | 現職州知事 | 陸地面積 (km2) | 人口(概数) | 人口密度 (人/km2) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ヤップ州 (Yap英語) | コロニア (Colonia英語) | Charles Chieng英語 | 118.1 | 16,436 | 94 |

| チューク州 (Chuuk英語) | ウェノ (Weno英語) | Alexander R. Narruhn英語 | 127.4 | 54,595 | 420 |

| ポンペイ州 (Pohnpei英語) | コロニア (Kolonia英語) | Reed P. Oliver英語 | 345.5 | 34,685 | 98 |

| コスラエ州 (Kosrae英語) | トフォル (Tofol英語) | Tulensa Palik英語 | 109.6 | 7,686 | 66 |

これらの州は、さらに地方自治体(municipality英語)に分かれている。

- ヤップ州:ミクロネシア連邦の最西端に位置し、ヤップ本島と多数の環礁からなる。伝統文化が色濃く残っており、特に巨大な石貨(ライストーン)で知られる。州都はコロニア。

- チューク州:広大なチューク環礁(トラック環礁)とその内外の島々から構成される。第二次世界大戦中は日本海軍の重要な泊地であり、現在も海底には多くの沈船が眠っている。州都は環礁内のウェノ島にある。人口は4州の中で最も多い。

- ポンペイ州:連邦の首都パリキールが位置するポンペイ島と周辺の環礁からなる。ポンペイ島は緑豊かな火山島で、古代遺跡ナンマトルがある。行政の中心地はコロニア(パリキールとは別の町)。

- コスラエ州:単一の火山島であるコスラエ島からなる、連邦最東端の州。独特の言語と文化を持つ。州都はトフォル。

5.3. 国防・安全保障

ミクロネシア連邦は正規の軍隊を保有していない。国防および安全保障は、アメリカ合衆国との間で締結されている自由連合盟約(COFA)に基づき、全面的にアメリカが責任を負っている。この盟約により、アメリカはミクロネシア連邦の領土および領海を防衛し、ミクロネシア連邦はアメリカ軍の駐留や通行を認めている。

国内の治安維持や法執行は、ミクロネシア連邦国家警察(FSM National Police英語)が担当している。国家警察には海上警備部門(Maritime Wing Unit英語)があり、広大な排他的経済水域(EEZ)における漁業監視、密輸対策、海難救助などの任務を担っている。海上警備隊は、オーストラリアなどからの支援により供与されたガーディアン級哨戒艇などの装備を運用している。

自由連合盟約は、ミクロネシア連邦国民がアメリカの永住権や市民権を取得することなくアメリカ軍に入隊することを許可しており、またアメリカ国内での移住や就労の権利、経済的・技術的援助プログラムも規定している。

ミクロネシア連邦は国際政治において、特に国連総会決議などではアメリカ合衆国と歩調を合わせることが多い。

6. 対外関係

ミクロネシア連邦は、独立以来、主権国家として独自の外交政策を展開し、国際社会における地位を確立してきた。基本的な外交方針は、平和主義、国際協力の推進、および国益の擁護である。特に、アメリカ合衆国との自由連合盟約に基づく特別な関係が外交の基軸となっている。また、太平洋島嶼国の一員として、地域協力にも積極的に関与している。2022年時点で、ミクロネシア連邦は88の国連加盟国、マルタ騎士団、聖座、クック諸島、コソボなどと外交関係を結んでいる。

6.1. 主要国との関係

- アメリカ合衆国:自由連合盟約(COFA)により、最も緊密な二国間関係を有する。アメリカはミクロネシア連邦の国防・安全保障に責任を負い、多額の経済援助を提供している。ミクロネシア国民はアメリカへの自由な移住・就労・就学の権利を持つ。この関係はミクロネシアの安全保障と経済にとって不可欠であるが、一方で過度な援助依存という課題も抱えている。

- 日本:歴史的に深いつながりを持ち、独立後は友好関係を維持している。日本はミクロネシア連邦にとって主要な援助国の一つであり、漁業、インフラ整備、教育、文化交流など多岐にわたる分野で支援を行っている。多くの日系ミクロネシア人が存在し、両国間の人的交流も活発である。ミクロネシアは日本の国際連合安全保障理事会常任理事国入りを一貫して支持している。

- 大韓民国:1991年に外交関係を樹立。経済協力や漁業分野での関係がある。両国ともに在外公館は設置しておらず、在フィジー大韓民国大使館がミクロネシア連邦を兼轄している。

- 中華人民共和国:ミクロネシア連邦は「一つの中国」政策を支持し、中華人民共和国と外交関係を結んでいる。経済援助やインフラ投資を通じて関係を強化している。台湾(中華民国)とは外交関係がない。

- オーストラリア:太平洋地域における重要なパートナーであり、開発援助、海上警備能力の向上支援(哨戒艇供与など)、教育、気候変動対策など幅広い分野で協力関係にある。

- ロシア:1999年3月9日に外交関係を樹立したが、2022年2月25日、ロシアのウクライナ侵攻に抗議し、ロシアとの外交関係を断絶した。ミクロネシア政府は、この侵攻を「不当かつ残虐」と非難した。

ミクロネシア連邦は、これらの国々との関係において、経済的利益の確保だけでなく、太平洋島嶼国としての立場や、気候変動、海洋資源管理といった地球規模の課題に対する国際的な連帯を重視している。

6.2. 国際機関における活動

ミクロネシア連邦は、1991年9月17日に国際連合(UN)に加盟し(国際連合安全保障理事会決議703および国際連合総会決議46/2に基づく)、国際社会の一員として活動している。国連の各種委員会や専門機関に参加し、特に小島嶼開発途上国(SIDS)に共通する課題である気候変動、持続可能な開発、海洋保全などについて積極的に発言している。

地域機関としては、太平洋諸島フォーラム(PIF)の重要なメンバーである。1987年5月に正式加盟し、1991年にはPIF首脳会議を主催した。2021年には事務局長選挙を巡る対立から一時脱退を表明したが、2022年の「スバ合意」により残留した。PIFを通じて、太平洋島嶼国間の協力関係の強化、地域共通の課題への対応に取り組んでいる。

その他、太平洋共同体(SPC、1983年加盟)、アジア開発銀行(ADB)、国際通貨基金(IMF、1993年加盟)、世界銀行など、多くの国際機関および地域機関に加盟し、国際協力や開発援助の枠組みを活用している。

7. 経済

ミクロネシア連邦の経済は、伝統的な自給自足農業と漁業を基盤としつつも、アメリカ合衆国からの自由連合盟約に基づく多額の財政援助に大きく依存しているという特徴を持つ。地理的な孤立、脆弱なインフラストラクチャー、限られた国内市場などが経済発展の制約となっている。

7.1. 主要産業

- 農業:主にココナッツ(コプラ生産)、キャッサバ、タロイモ、パンノキなどの伝統的な作物が栽培され、国内消費に向けられている。商業的な農業は限定的である。

- 漁業:広大な排他的経済水域(EEZ)を有し、マグロなどの水産資源が豊富である。主要な外貨獲得源の一つであり、外国漁船(特に日本、韓国、台湾、中国など)に対する入漁料収入が国家財政の重要な部分を占める。1990年代には中国の延縄漁船も操業していた。沿岸漁業も行われているが、主に自給用である。

- 観光業:美しい自然景観、豊かな海洋生態系(ダイビングスポット)、独特の文化遺産(ナンマトル遺跡など)といった観光資源に恵まれており、潜在的な成長産業と位置づけられている。しかし、主要市場からの距離、航空路線の制約、宿泊施設を含む観光インフラの未整備などが本格的な発展を妨げている。主な観光客は日本やアメリカからである。

- 鉱業:高品質のリン酸塩鉱床が存在するが、商業的に採掘可能な規模のものは限られている。その他の鉱物資源は乏しい。

7.2. 経済構造と課題

ミクロネシア連邦の経済は、アメリカからの財政援助に歳入の大部分を依存している。自由連合盟約に基づき、1986年から2001年にかけて約13.00 億 USDが、また2004年の改定盟約では2023年までに約1.10 億 USDの開発援助が約束された。この援助は、政府の運営費用、公共サービス、インフラ整備などに充てられている。

貿易は、主に魚介類(マグロなど)を輸出し、食料品、燃料、機械類などの生活必需品や工業製品を輸入する構造であり、大幅な貿易赤字が続いている。

経済的自立に向けた努力として、漁業資源の持続的管理、観光業の振興、民間セクターの育成などが進められているが、多くの課題に直面している。

- 地理的孤立とインフラ不足:広大な海域に島々が点在するため、国内および国際的な輸送コストが高く、インフラ(港湾、道路、通信など)の整備も遅れている。

- 労働者の権利と社会格差:高い失業率や、特に若年層の雇用機会の不足が問題となっている。公務員部門が最大の雇用主であり、民間企業の育成が課題である。伝統的な社会構造と近代的な経済システムの間での価値観の相違や、都市部と離島間の経済格差も見られる。

- 環境問題:気候変動による海面上昇、サンゴの白化、台風被害の深刻化は、国土の喪失や主要産業(漁業、観光)への打撃を通じて経済に直接的な影響を与える。

- 援助依存からの脱却:長期的な経済的自立を達成するためには、援助に依存した経済構造からの転換が不可欠であるが、具体的な道筋の構築は容易ではない。

国際通貨基金(IMF)に加盟し、経済政策に関する助言や支援を受けている。

8. 交通

ミクロネシア連邦は広大な海域に多数の島々が点在する島嶼国家であるため、国内および国際的な移動・輸送において航空交通と海上交通が不可欠な役割を担っている。

8.1. 航空交通

ミクロネシア連邦には、主要4州の各本島に国際空港が設置されており、これらが国内外への航空路の拠点となっている。

- ポンペイ国際空港 (Pohnpei International Airport英語, IATA: PNI):ポンペイ州ポンペイ島に位置する。首都パリキールへのアクセス拠点。

- チューク国際空港 (Chuuk International Airport英語, IATA: TKK):チューク州ウェノ島に位置する。

- コスラエ国際空港 (Kosrae International Airport英語, IATA: KSA):コスラエ州コスラエ島に位置する。

- ヤップ国際空港 (Yap International Airport英語, IATA: YAP):ヤップ州ヤップ島に位置する。

これらの空港には、ユナイテッド航空(旧コンチネンタル・ミクロネシア航空)が「アイランドホッパー」便としてグアムやホノルルと結ぶ路線を運航しているほか、一部の近隣島嶼国への路線も存在する。国内の離島間を結ぶ小規模な航空サービスも存在するが、便数や路線は限られている。

8.2. 海上交通

島嶼国であるミクロネシア連邦にとって、海上交通は物資輸送および島嶼間の住民の移動に不可欠な生命線である。

各州の主要な島には港湾施設があり、国際貨物船や定期旅客船が寄港する。国内の島々を結ぶ政府所有の連絡船や民間の小型船舶も運航されているが、天候に左右されやすく、必ずしも定期的ではない。伝統的なアウトリガーカヌーも近距離の移動や漁業に依然として利用されている。

広大な排他的経済水域(EEZ)を持つため、漁船や巡視船などの活動も活発である。主要な港としては、コロニア港(ポンペイ州)、ウェノ港(チューク州)、コロニア港(ヤップ州)、オカット港(コスラエ州)などがある。

9. 社会

ミクロネシア連邦の社会は、多様な民族集団、言語、文化が共存し、伝統的な価値観と近代的な影響が混じり合っている。キリスト教が広く浸透している一方で、古来の慣習や共同体の絆も依然として重要視されている。

9.1. 人口構成

ミクロネシア連邦の総人口は約10万人強と推定される。人口の大部分はミクロネシア人であり、様々な民族・言語集団から構成される。主要な民族集団としては、チューク人(人口の約48.8%)、ポンペイ人(約24.2%)、コスラエ人(約6.2%)、ヤップ人(約5.2%)、ヤップ州離島の住民(約4.5%)などが挙げられる。その他、アジア系(約1.8%)、ポリネシア人(約1.5%)なども居住している。

特に、日本統治時代における日本人移民との間の結婚の結果、日系ミクロネシア連邦人が人口のかなりの割合を占めており(一説には人口の2割とも)、初代大統領トシオ・ナカヤマは日系2世、第7代大統領マニー・モリは日系4世であるなど、政治・経済・社会の各分野で重要な役割を担っている。

1990年代以降は、アメリカ人、オーストラリア人、ヨーロッパ人に加え、中国人やフィリピン人といった外国人居住者も増加している。

人口増加率は年間3%以上と依然として高い水準にあるが、アメリカ合衆国への自由な移住が可能なため、国外への純移住によってある程度相殺されている。

9.2. 言語

ミクロネシア連邦の公用語は英語であり、政府機関、教育(特に中等・高等教育)、ビジネスの場面で共通語として広く使用されている。

しかし、日常生活においては、各州や島々で多様なオーストロネシア語族ミクロネシア諸語群に属する現地語が主に話されている。主要な現地語としては以下のものがある。

| 話者数順位 | 言語名 | 語族分類 | 推定話者数 |

|---|---|---|---|

| 1 | チューク語 | ミクロネシア諸語 | 約45,900人 |

| 2 | ポンペイ語 | ミクロネシア諸語 | 約30,000人 |

| 3 | コスラエ語 | ミクロネシア諸語 | 約8,000人 |

| 4 | モートロック語 | ミクロネシア諸語 | 約5,900人 |

| 5 | ヤップ語 | (アドミラルティ諸島諸語?ミクロネシア諸語?) | 約5,130人 |

| 6 | ウルシー語 | ミクロネシア諸語 | 約3,000人 |

| 7 | カピンガマランギ語 | ポリネシア諸語 | 約3,000人 |

| 8 | ピンゲラップ語 | ミクロネシア諸語 | 約3,000人 |

| 9 | ウォレアイ語 | ミクロネシア諸語 | 約1,700人 |

| 10 | モキル語 | ミクロネシア諸語 | 約1,500人 |

| 11 | プルワット語 | ミクロネシア諸語 | 約1,400人 |

| 12 | パーファン語 | ミクロネシア諸語 | 約1,300人 |

| 13 | ナモヌイト語 | ミクロネシア諸語 | 約940人 |

| 14 | ヌクオロ語 | ポリネシア諸語 | 約700人 |

| 15 | ンガティク語 | ミクロネシア諸語 | 約700人 |

| 16 | サタワル語 | ミクロネシア諸語 | 約500人 |

| 17 | ングルワン語 | (アドミラルティ諸島諸語?ミクロネシア諸語?) | 約50人 |

| 18 | ンガティク・メンズ・クレオール | クレオール言語 | 約30人 |

この他にも多くの地域言語や方言が存在する。高齢者の中には日本統治時代の影響で日本語を解する人もいるが、その数は減少している。ただし、日常生活で使われる単語の中には日本語由来のものも散見され、また日本人の姓を名乗る人もいる。ポンペイ州のカトリックミッションでは、メルセダリアン宣教師の間でスペイン語も話されている。

9.3. 宗教

ミクロネシア連邦の国民の約97%がキリスト教徒である。その内訳は、ローマ・カトリックが人口の約55%、様々なプロテスタント諸派が約42%を占める。この宗教分布は、過去のスペインおよびドイツによる植民地支配の歴史的影響を反映している。スペイン統治時代にはカトリックの布教が進み、ドイツ統治時代(1914年まで)にはドイツ帝国のカトリックおよびプロテスタントの宣教師が派遣された。

現在、各州には複数のプロテスタント教派およびローマ・カトリック教会が存在する。多くのプロテスタント教派は、アメリカの会衆派教会宣教師の活動にその起源を持つ。州別に見ると、コスラエ州では人口約7,800人のうち95%がプロテスタントである。ポンペイ州では人口約35,000人がプロテスタントとカトリックにほぼ二分されている。チューク州とヤップ州では、推定でカトリックが60%、プロテスタントが40%である。

フィリピンからの移民の多くはカトリック教徒であり、現地のカトリック教会(例:ポンペイのOur Lady of Mercy Catholic Church)に加わっている。

少数派の宗教団体としては、バプテスト教会、アッセンブリーズ・オブ・ゴッド、救世軍、セブンスデー・アドベンチスト教会、エホバの証人、末日聖徒イエス・キリスト教会(モルモン教)、バハイ信教などがある。ポンペイ州には小規模な仏教徒のグループが、またポンペイ州とコスラエ州にはアフマディーヤ・ムスリムの小規模なグループが存在する。

宗教行事への参加率は概して高く、教会は信徒からの支援を受けており、市民社会において重要な役割を果たしている。

1890年代のポンペイ島では、宣教団間の対立や氏族長の改宗が、今日まで続く氏族の境界に沿った宗教的対立(西側がプロテスタント、東側がカトリックが多い)を生んだ。

憲法は信教の自由を保障しており、政府もこれを概ね尊重している。多くの宗教的伝統を持つ宣教師が国内におり、自由に活動している。2007年の米国務省報告によれば、宗教的信条や慣行に基づく社会的な虐待や差別の報告はなかった。ただし、伝統的な精霊信仰や土着の信仰も一部地域では根強く残っており、キリスト教の教義と伝統信仰の間で文化的緊張が生じる場合もある。近年では、かつてキリスト教によって抑圧されていた伝統的な儀式の復活も見られる。

9.4. 保健

ミクロネシア連邦における住民の平均寿命は、2018年のデータで男性が66歳、女性が69歳であった。

主要な健康問題としては、生活習慣病(糖尿病、高血圧、肥満など)、感染症(結核、デング熱など)、栄養失調(特に離島部におけるビタミン・ミネラル不足)などが挙げられる。食生活の西洋化や運動不足が生活習慣病増加の一因と考えられている。

医療サービスは、各州都には病院が存在するものの、専門医や医療設備は限られており、特に離島部では医療へのアクセスが困難な状況にある。重篤な疾患や高度な医療が必要な場合は、グアムやハワイ、フィリピンなど国外の医療機関へ搬送されることも多い。自由連合盟約に基づき、アメリカからの保健分野における支援も行われている。

脆弱な立場の人々(高齢者、障害者、離島住民など)の医療アクセス改善や、母子保健、生活習慣病予防、感染症対策などが保健分野における主要な課題となっている。

特筆すべき事例として、ポンペイ州のピンゲラップ環礁では、全色盲(完全色覚異常、アクロマートプシア)の罹患率が極めて高いことが知られている。現地ではmaskunマスクンpgkと呼ばれ、環礁の住民約3,000人のうち約5%がこの遺伝性疾患を持つとされる。これは、18世紀の台風による人口激減後の近親婚が原因と考えられている(ボトルネック効果)。

9.5. 教育

ミクロネシア連邦の教育制度は、アメリカの制度に倣っており、初等教育(通常8年間)と中等教育(通常4年間)が提供されている。各州政府がそれぞれの教育行政を管轄している。公用語である英語が、特に中等教育以上では主要な教授言語となっている。

高等教育機関としては、ミクロネシア短期大学(College of Micronesia-FSM英語)があり、パリキールに本部キャンパスを置くほか、各州にも分校がある。同大学は、準学士号や一部の学士号プログラムを提供している。

教育の普及率は比較的高いものの、教材の不足、教員の質の確保、離島における教育機会の格差などが課題として挙げられる。職業訓練や技術教育の充実も求められている。日本やオーストラリア、アメリカなどの国々から教育分野での支援も行われている。

9.6. 治安

ミクロネシア連邦の治安は、全般的には「比較的安全な国」と言えるが、近年は犯罪発生率が上昇傾向にあり、注意が必要である。特に窃盗(家屋侵入、置き引き、ひったくりなど)や暴行事件が増加しており、日本人を含む外国人が被害に遭う例も報告されている。銃器などを用いた凶悪犯罪は少ないものの、自己防衛の意識を持つことが重要である。

夜間の一人歩きや人通りの少ない場所への立ち入りは避けるべきである。また、華美な服装や多額の現金の持ち歩きは犯罪の標的となりやすいため、慎むべきとされる。肌を著しく露出する服装も、文化的な背景から望ましくないとされる場合があり、特に女性は性的被害に遭うリスクを高める可能性があるため注意が求められる。

特にチューク州では、飲酒に起因する喧嘩や騒動、走行中の車両に対する投石や凶器(鋭利な刃を先端に取り付けた矢など)を用いた攻撃といった事案が発生しており、他の州と比較して治安が悪化しているとの報告もあるため、一層の警戒が必要である。

警察力は限られており、特に離島部では十分な対応が期待できない場合もある。

9.7. 人権

ミクロネシア連邦憲法は、基本的人権を保障している。信教の自由、表現の自由、集会の自由といった民主的自由は概ね尊重されている。

しかし、いくつかの課題も指摘されている。伝統的な社会構造や慣習法が、特に女性や若者の権利と衝突する場合がある。家庭内暴力や女性に対する差別は依然として問題であり、その解決に向けた取り組みが求められている。

少数派や社会的弱者(障害者、性的少数者など)の権利擁護については、法整備や社会全体の意識改革が十分とは言えない側面もある。

報道の自由は概ね保障されているが、政府に批判的な報道に対して圧力がかかる可能性も指摘されることがある。

司法制度へのアクセスや、適正な法手続きの保障も重要な課題である。特に離島住民にとっては、司法サービスへのアクセスが地理的に困難な場合がある。

アメリカ合衆国国務省の人権報告書などでは、これらの課題について定期的に言及されており、ミクロネシア連邦政府も人権状況の改善に向けた努力を続けている。

10. 文化

ミクロネシア連邦の文化は、4つの州それぞれが独自の伝統と慣習を保持しており、多様性に富んでいる。しかし、数世紀にわたる共通の文化的・経済的な絆も存在し、特に伝統的な拡大家族制度や氏族制度の重要性は、全ての島で見られる文化的な類似点である。家族の絆は非常に強く、両親、祖父母、子供、いとこ、さらにはより遠い親戚までを含む拡大家族が一般的で、これは島々を越えて複雑なネットワークを形成している。

10.1. 伝統文化

各州には特徴的な文化遺産や伝統が存在する。

- ヤップ州:巨大な石の貨幣「ライストーン」(Raiヤップ語)で特に有名である。これらは通常、方解石で作られた大きな円盤状で、直径は最大で4 mにもなり、中央に穴が開いている。島民は石貨の所有者を認識しており、所有権が変更されても必ずしも石貨自体を移動させるわけではない。石貨には主に5つの種類(ムブル、ガウ、ライ、ヤール、レン(直径わずか30 cm))があり、その価値は大きさと歴史的背景によって決まる。多くは古代にパラオなど他の島々から持ち込まれたもので、約6,500個が島内に点在している。

- ポンペイ州:古代都市遺跡「ナン・マドール:東ミクロネシアの儀式の中心地」があり、ユネスコ世界遺産に登録されている。この遺跡は、サンゴ礁の上に築かれた92の人工島からなる壮大なもので、かつてのシャウテレウル王朝の宗教的・政治的中心地であった。自然災害などによる劣化が懸念されており(危機遺産リストにも記載された)、政府は遺跡の保存に取り組んでいる。また、ポンペイ島では「サカウ」と呼ばれる伝統的な鎮静作用のある飲み物(カヴァに類似)を飲む儀式的な習慣がある。

- チューク州:広大なラグーン(礁湖)は、第二次世界大戦中に沈んだ多くの日本軍艦船の「水中博物館」としてダイバーに知られている。伝統的な航海術や漁労技術も受け継がれている。

- コスラエ州:19世紀の石造都市遺跡「レラ遺跡」が知られる。木彫りや織物などの伝統工芸も盛んである。

これらの伝統文化は、現代社会においても尊重され、祭りや儀式を通じて次世代に継承されている。

10.2. 音楽と舞踊

ミクロネシア連邦の伝統音楽と舞踊は、各州で大きく異なり、それぞれ独自の特徴を持つ。

- ポンペイ州、チューク州、ヤップ州:棒を持って踊る「スティックダンス」が共通して見られる。

- チューク州:男性による力強いスタンディングダンス(立ち踊り)や、女性による優雅なシッティングダンス(座り踊り)がある。

- ヤップ州:特に踊りの技術で知られている。ヤップのスティックダンスは男性、女性、子供が一緒に行う。スタンディングダンスは女性または男性と少年によって行われるが、男女が一緒に行うことはない。男性は様々な踊りの競技会に参加し、これらはカースト(身分階層)によって区別される。下位カーストには独自の踊り(女性のスタンディングダンスなど)があるが、上位カーストの許可がある場合にのみ踊ることができる。

これらの伝統的な音楽や舞踊は、口承によって伝えられ、儀式や祭りの際に披露される。近年では、ユーロポップ、カントリーミュージック、レゲエなど、西洋のポピュラー音楽の影響を受けた現代的な音楽も若者を中心に人気がある。

10.3. スポーツ

ミクロネシア連邦では、いくつかのスポーツが人気を博している。

- 野球:非常に人気があり、国内の多くの地域でプレーされている。

- サッカー:ミクロネシア連邦サッカー協会(Federated States of Micronesia Football Association英語)によって統括されている。サッカーミクロネシア連邦代表チームがあり、ミクロネシア競技大会など地域の大会に参加している。

- バスケットボール、バレーボール、陸上競技なども広く行われている。

ミクロネシア連邦は、4年に一度開催される地域総合スポーツ大会であるミクロネシア競技大会(Micronesian Games英語)に積極的に参加している。また、オリンピックには2000年のシドニーオリンピックで初参加して以来、夏季大会に継続して選手団を派遣しているが、冬季大会への参加実績はない。国内のスポーツ振興は、ミクロネシア連邦体育協会(Federated States of Micronesia Athletic Association英語)が担っている。

10.4. 文学とメディア

ミクロネシア連邦における出版された文学作家の数は限られている。その中で、エメリター・キーレン(Emelihter Kihleng英語)は、2008年に英語による詩集を出版した初のミクロネシア人作家として知られている。彼女はグアム出身だが、ミクロネシア連邦に帰化した人物である。

メディアに関しては、各州で新聞が発行されている。

- ポンペイ州:『The Kaselehlie Press英語』(2001年創刊、英語、隔週刊)、『Senyavin Times英語』(1967年~1970年代、ポンペイ語・英語)

- チューク州:『Truk Chronicle英語』(1979年~1980年代、隔週刊、英語、一部カロリン語記事)

- コスラエ州:『Kosrae State Newsletter英語』(1983年~2004年、月刊、コスラエ語)

- ヤップ州:『The Yap Networker英語』(1999年~2005年、週刊、英語)

この他に、ヤップ州では州営の地上波テレビ局「ヤップテレビ」があり、ケーブルテレビとして「アイランド・ケーブルテレビ」も存在する。インターネットサービスプロバイダとしては、FSM Telecommunications Corporationが主要な事業者である。

報道の自由は概ね認められているが、小さな島嶼国家特有の課題として、情報源の多様性やメディアの財政的自立などが挙げられる。

11. 世界遺産

ミクロネシア連邦には、2024年現在、ユネスコの世界遺産リストに登録されている文化遺産が1件存在する。

- ナン・マドール:東ミクロネシアの儀式の中心地(Nan Madol: Ceremonial Centre of Eastern Micronesia英語)

- 登録年:2016年

- 遺産種別:文化遺産

- 登録基準:(i), (iii), (iv), (vi)

- 所在地:ポンペイ州

この遺跡は、ポンペイ島の南東海岸沖のサンゴ礁上に築かれた約100の人工島群からなる大規模な儀礼的・居住的複合体である。13世紀から17世紀にかけて栄えたシャウテレウル王朝の中心地であり、巨大な玄武岩の石柱を用いた壮大な建築物群(宮殿、寺院、住居、墓所など)が運河網によって結ばれている。その規模と技術、そして太平洋島嶼地域における独特の首長制社会の証左として高い価値が認められている。

しかし、マングローブの繁茂や石造構造物の崩壊、水路の堆積といった自然要因による劣化が進行しており、登録と同時に「危機にさらされている世界遺産」(危機遺産)リストにも記載された。ミクロネシア連邦政府は、国際的な支援を受けながら遺跡の保存修復活動に取り組んでいる。

12. 祝祭日

ミクロネシア連邦における主な国民の祝祭日は以下の通りである。

| 日付 | 日本語表記 | 備考 |

|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | |

| 5月10日 | ミクロネシア連邦の日 | 憲法記念日(1979年の憲法発効を記念) |

| 10月24日 | 国際連合の日 | |

| 11月3日 | 独立記念日 | 自由連合盟約発効日(1986年) |

| 12月25日 | クリスマス |

これらの祝日が日曜日に当たる場合は翌日の月曜日が振替休日となり、土曜日に当たる場合は前日の金曜日が振替休日となる場合がある。

また、上記の国民の祝日に加えて、各州は独自の祝日を定めている。これらは連邦全体の公式な祝日ではないため、州によって休日が異なる。例えば、ヤップ州では「ヤップ・デー」(3月1日)、ポンペイ州では「ポンペイ文化の日」、チューク州では「チューク憲法の日」、コスラエ州では「コスラエ解放の日」などがある。これらの州独自の祝日は、旅行者やビジネス関係者にとっては混乱を招く要因となることもあるため、事前に確認することが望ましい。