1. 概要

コロンビア共和国(コロンビアきょうわこく、República de Colombiaスペイン語)、通称コロンビアは、南アメリカ北西部に位置する共和制国家である。東にベネズエラ、南東にブラジル、南にペルー、南西にエクアドル、北西にパナマと国境を接しており、北はカリブ海、西は太平洋に面している。南アメリカ大陸で唯一、太平洋と大西洋の2つの大洋に面した国である。首都はボゴタ。国土面積はNaN 京 km2で、人口は約5,200万人(2023年推定)。公用語はスペイン語であるが、70以上の先住民言語も使用されている。

コロンビアは、先コロンブス期からの多様な先住民文明、ヨーロッパ人による植民地化、アフリカから連れてこられた人々の影響、そして19世紀から20世紀にかけてのヨーロッパや中東からの移民など、複雑な歴史的背景を持つ。このため、非常に多様な自然環境、文化、民族(88の先住民族と200の言語集団)を擁する国となっている。

政治体制は大統領制の立憲共和制であり、行政、立法、司法の三権分立が採られている。しかし、長年にわたり国内紛争や麻薬組織に関連する暴力問題に苦しんできた。1960年代からコロンビア革命軍(FARC)などの左翼ゲリラ、極右民兵組織、政府軍の間でコロンビア内戦が続き、社会に深刻な影響を与えた。2000年代以降、特にアルバロ・ウリベ政権下での治安対策強化により、国内の治安状況は著しく改善し、経済成長も見られるようになった。2016年には当時のフアン・マヌエル・サントス政権がFARCとの間で歴史的な和平合意を締結し、サントス大統領はノーベル平和賞を受賞した。しかし、和平プロセスの実施や依然として活動を続ける他の武装勢力の問題など、課題も残る。

経済は、伝統的にコーヒー豆(世界有数の生産国)、切り花(バラ、カーネーションなど)、バナナなどの農産物輸出に依存してきたが、近年は石油、石炭、エメラルド(世界最大の産出国)などの鉱物資源の輸出も重要となっている。サービス業も成長しており、特に観光業は治安改善とともに外国人訪問者が増加している。一方で、国内の貧富の差、非公式経済の規模の大きさ、コカ栽培とコカイン密売といった違法薬物問題は、依然としてコロンビア経済・社会の大きな課題である。

2. 国名

コロンビアの正式名称はRepública de Colombiaコロンビア共和国スペイン語である。通称はColombiaコロンビアスペイン語。日本語での表記は、コロンビア共和国、通称コロンビアである。

国名は、アメリカ大陸を「発見」したイタリア人航海者クリストファー・コロンブス(Cristoforo Colomboイタリア語、Cristóbal Colónスペイン語)の名に由来する。「コロンビア」という呼称は、ベネズエラの独立運動指導者フランシスコ・デ・ミランダが、スペインとポルトガルの植民地支配下にあった新大陸全体を指す名称として初めて考案したとされる。

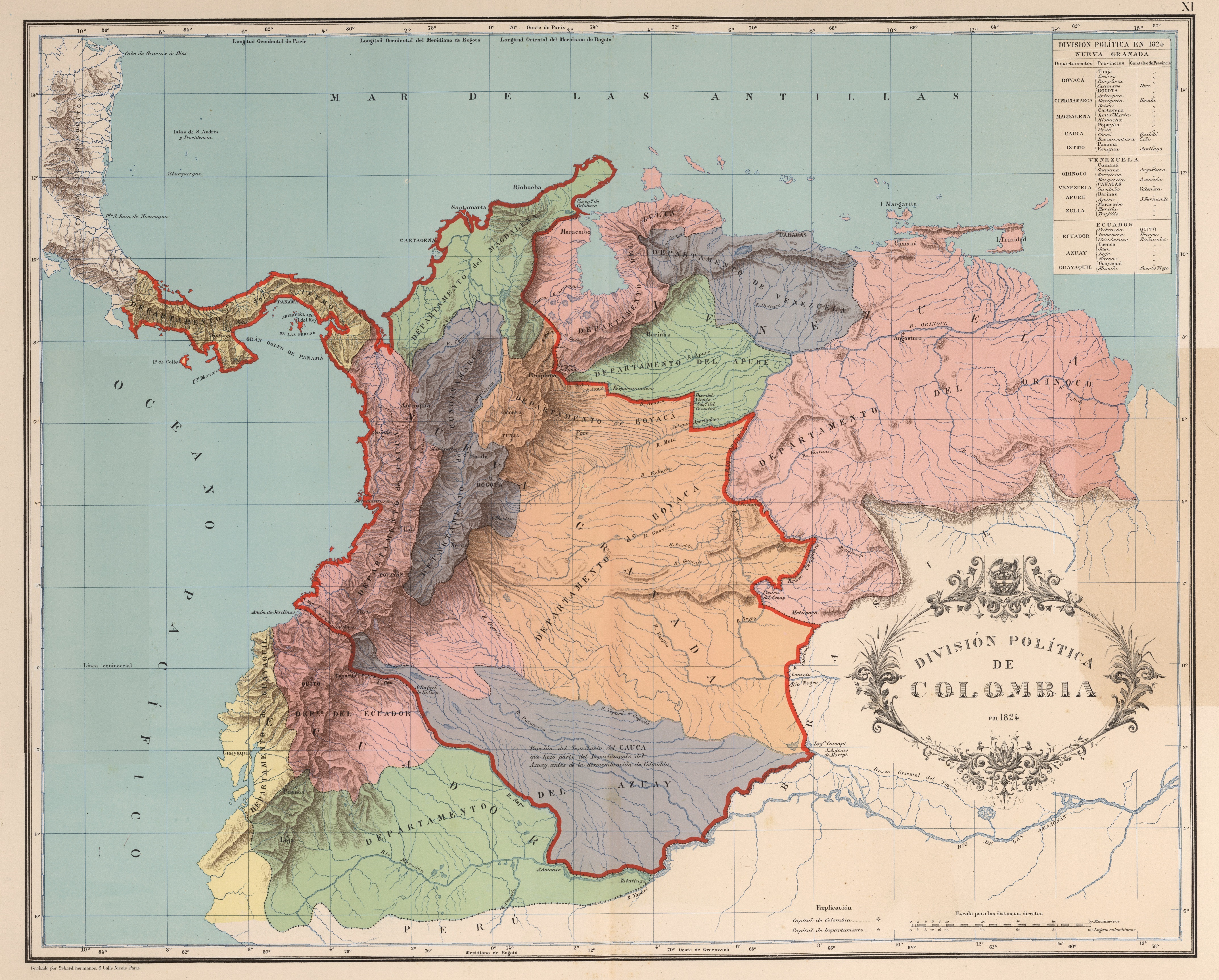

その後、この名称はシモン・ボリバルによって引き継がれ、1819年に旧ヌエバ・グラナダ副王領の領域(現在のコロンビア、パナマ、ベネズエラ、エクアドル、そしてブラジル北西部を含む)を統合して建国された「コロンビア共和国」(後の歴史家によってグラン・コロンビアと呼ばれる)の国名として採用された。

1830年にベネズエラとエクアドルが分離独立すると、残存した旧クンディナマルカ県の領域は「ヌエバ・グラナダ共和国」として新たなスタートを切った。このヌエバ・グラナダ共和国は1858年に「グラナダ連合」へ、さらに1863年には「コロンビア合衆国」へと国名を変更した。そして1886年の憲法改正により、現在の「コロンビア共和国」という国名が最終的に定められ、今日に至っている。

コロンビア政府は、自国を指す際に Colombiaスペイン語 および República de Colombiaスペイン語 の用語を使用している。コロンビアの国歌の第2節には「Se baña en sangre de héroes la tierra de Colónスペイン語(コロンブスの地は英雄たちの血に染まる)」という歌詞があり、国名とコロンブスとの関連が示されている。

3. 歴史

コロンビアの歴史は、ヨーロッパ人の到達以前の先住民文化の時代から、スペインによる植民地化、独立闘争、そして現代の共和国に至るまで、複雑で多岐にわたる出来事と変遷を経てきた。この過程は、社会構造、経済、文化、そして人々の生活に深い影響を与え続けている。

3.1. 先コロンブス期

現在のコロンビアの領土は、その地理的位置から、メソアメリカやカリブ海地域からアンデス山脈やアマゾン盆地へと至る初期人類文明の回廊となっていた。最も古い考古学的発見は、ボゴタの南西約100 kmに位置するマグダレナ川流域のプベンサ遺跡やエル・トゥトゥモ遺跡からなされており、これらはパレオ・インディアン期(紀元前18,000年~紀元前8000年)に遡る。プエルト・オルミガ遺跡などからは、古期(約紀元前8000年~紀元前2000年)の痕跡が見つかっている。また、クンディナマルカ県のエル・アブラやテケンダマ地域にも早期の居住があったことが示されている。アメリカ大陸で発見された最古の土器は、サン・ハシントで出土したもので、紀元前5000年~紀元前4000年のものとされている。

紀元前12500年頃には、現在のコロンビア領土に先住民が居住していた。ボゴタ近郊のエル・アブラ、ティビト、テケンダマ遺跡の遊牧的狩猟採集民たちは、互いに、またマグダレナ川流域の他の文化とも交易を行っていた。2020年11月には、セラニア・デ・ラ・リンドーサで研究中の、絶滅した動物が描かれた約12875 m (8 mile)にわたる岩絵群が公開され、その年代は紀元前12500年頃(約10480年前)と推定されている。これは、この地域で知られる最古の人類居住期にあたる。

紀元前5000年から紀元前1000年にかけて、狩猟採集民の部族は農耕社会へと移行し、定住集落が形成され、土器が出現した。紀元前1千年紀からは、ムイスカ、セヌー、キンバヤ、タイロナなどを含むアメリンディアンの集団が、カシケ(首長)を頂点とするピラミッド型の権力構造を持つ政治システムである「カシカスゴ」を発展させた。

ムイスカ人は主に現在のボヤカ県とクンディナマルカ県の高地(アルティプラーノ・クンディボヤセンス)に居住し、ムイスカ連合を形成した。彼らはトウモロコシ、ジャガイモ、キヌア、綿を栽培し、金、エメラルド、毛布、陶器、コカ、そして特に岩塩を近隣の国々と交易した。

タイロナ人は、シエラ・ネバダ・デ・サンタ・マルタ山脈の孤立した山岳地帯に住んでいた。キンバヤ人は、アンデス山脈の西方山脈と中央山脈の間のカウカ川流域に居住していた。ほとんどのアメリンディアンは農耕を営み、各先住民社会の社会構造は異なっていた。カリブ族のような一部の先住民集団は恒常的な戦争状態にあったが、他の集団はそれほど好戦的ではなかった。

1200年代には、マレー・ポリネシア人とコロンビアの先住民が接触し、これにより先コロンブス期のコロンビアから太平洋の一部の島々へアメリカ先住民の遺伝子が拡散した。

3.2. スペイン植民地時代

アロンソ・デ・オヘダ(コロンブスと共に航海した)は1499年にグアヒラ半島に到達した。

ロドリーゴ・デ・バスティーダスに率いられたスペインの探検家たちは、1500年に初めてカリブ海沿岸を探検した。クリストファー・コロンブスは1502年にカリブ海近辺を航行した。1508年、バスコ・ヌーニェス・デ・バルボアはウラバ湾地域を通る遠征に同行し、彼らは1510年に大陸で最初の安定した入植地であるサンタ・マリア・ラ・アンティグア・デル・ダリエンの町を設立した。バルボアは、1513年に太平洋を初めて見たヨーロッパ人として最もよく知られており、彼は太平洋を「南の海」(Mar del Surスペイン語)と呼び、これが南アメリカのスペインによる探検と入植を促進した。サンタ・マルタは1525年に、カルタヘナは1533年に設立された。

スペインのコンキスタドール、ゴンサロ・ヒメネス・デ・ケサーダは1536年4月に内陸部への遠征を率い、通過した地区を「ヌエバ・グラナダ王国」と命名した。

1538年8月、彼はムイスカのカシケ領であったバカタ(Muyquytáスペイン語)の近くに暫定的に首都を設立し、「サンタフェ」と名付けた。この名前はすぐに接尾辞が付き、「サンタフェ・デ・ボゴタ」と呼ばれるようになった。初期のコンキスタドールによる内陸部への他の2つの注目すべき旅も同じ時期に行われた。キトの征服者セバスティアン・デ・ベラルカサルは北上し、1536年にカリを、1537年にポパヤンを設立した。1536年から1539年にかけて、ドイツ人コンキスタドールニコラウス・フェーダーマンはリャノス・オリエンタレスを横断し、オリエンタル山脈を越えて「黄金郷」エル・ドラードを探した。この伝説と黄金は、16世紀から17世紀にかけてスペイン人や他のヨーロッパ人をヌエバ・グラナダに引き寄せる上で極めて重要な役割を果たした。

コンキスタドールたちは、様々な先住民コミュニティの敵と頻繁に同盟を結んだ。先住民の同盟者は、征服だけでなく、帝国の創設と維持にも不可欠であった。コロンビアの先住民は、征服だけでなく、彼らが免疫を持っていなかった天然痘のようなユーラシアの病気によって人口減少を経験した。土地を無人のものと見なしたスペイン国王は、植民地化された領土に関心のあるすべての人々に財産を売却し、大規模な農場と鉱山の所有権を生み出した。

16世紀、スペインの航海科学は、契約の家の多くの科学的人物の貢献と、イベリア半島の拡大に不可欠な柱であった航海科学のおかげで大きな発展を遂げた。1542年、ヌエバ・グラナダ地域は、南アメリカの他のすべてのスペイン領と共に、リマを首都とするペルー副王領の一部となった。1547年、ヌエバ・グラナダは副王領内の独立したカピタニア・ヘネラルとなり、首都はサンタフェ・デ・ボゴタに置かれた。1549年、国王令によりレアル・アウディエンシアが創設され、ヌエバ・グラナダはサンタフェ・デ・ボゴタのレアル・アウディエンシアによって統治された。当時、これはサンタ・マルタ、サンフアン川、ポパヤン、グアヤナ、カルタヘナの各州で構成されていた。しかし、重要な決定は植民地からスペインのインディアス枢機会議によって下された。

16世紀、ヨーロッパの奴隷商人は奴隷化されたアフリカ人をアメリカ大陸に連れて行き始めた。スペインは、奴隷を購入するためにアフリカに商館を設立しなかった唯一のヨーロッパの大国であった。スペイン帝国は代わりにアシエント制度に依存し、他のヨーロッパ諸国の商人に奴隷化された人々を海外領土に売買する許可を与えた。この制度はアフリカ人をコロンビアに連れてきたが、多くの人々はこの制度に反対の声を上げた。1713年の国王令は、17世紀に逃亡奴隷が避難所として設立したサン・バシリオ・デ・パレンケの合法性を承認した。サン・バシリオの人々は奴隷制と戦い、アメリカ大陸で最初の自由な場所を生み出した。その主な指導者は、西アフリカ生まれのベンコス・ビオホであった。ペドロ・クラベルはスペイン人で、1610年にカルタヘナに渡り、1616年にイエズス会の司祭に叙階された。クラベルは38年間アフリカ人奴隷の世話をし、彼らの命と尊厳を守った。先住民はスペイン国王の法的な臣民であったため、奴隷にすることはできなかった。先住民を保護するために、スペイン植民地当局によっていくつかの形態の土地所有と規制が確立された:レスグアルド、エンコミエンダ、アシエンダである。

しかし、スペインがコロンビアを含むペルー副王領と、アジア製品(絹や磁器など、アメリカ大陸で需要があった)の供給源であるフィリピンを含むヌエバ・エスパニャ副王領との間の直接貿易を禁止して以来、コロンビア人の間では密かに反スペインの不満が醸成されていた。ペルー人、フィリピン人、メキシコ人の間の違法貿易は秘密裏に続き、密輸されたアジア製品は、これらの人々のスペイン当局に対する共謀により、違法なアジア輸入品の流通センターであるコルドバに流れ込んだ。彼らはスペインの強制的な独占に従わず、互いに定住し交易を行った。

ヌエバ・グラナダ副王領は1717年に設立され、その後一時的に廃止された後、1739年に再設立された。その首都はサンタフェ・デ・ボゴタであった。この副王領には、以前はヌエバ・エスパーニャまたはペルー副王領の管轄下にあった、今日のベネズエラ、エクアドル、パナマに主に相当する南アメリカ北西部の他のいくつかの州が含まれていた。ボゴタは、リマやメキシコシティと共に、新世界におけるスペイン領の主要な行政中心地の一つとなったが、いくつかの経済的および物流的な面ではこれら2つの都市と比較して発展が遅れていた。

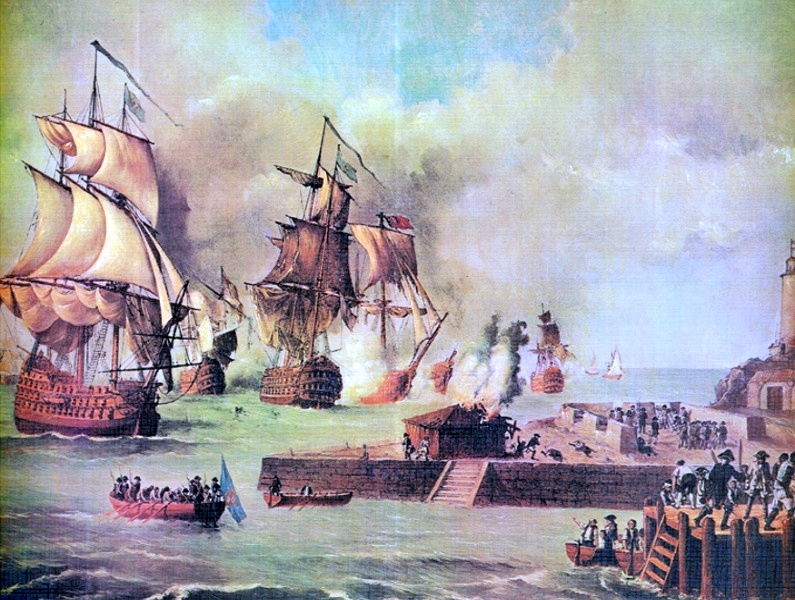

グレートブリテン王国は1739年にスペインに宣戦布告し、カルタヘナ市はすぐにイギリスの主要な標的となった。大規模なイギリス遠征軍が都市を占領するために派遣されたが、初期の侵攻を達成した後、壊滅的な病気の発生が彼らの数を減らし、イギリス軍は撤退を余儀なくされた。この戦いは紛争におけるスペインの最も決定的な勝利の一つとなり、七年戦争までカリブ海におけるスペインの支配を確保した。18世紀の司祭、植物学者、数学者であったホセ・セレスティーノ・ムティスは、副王アントニオ・カバジェーロ・イ・ゴンゴラによってヌエバ・グラナダの自然の目録を作成するよう委任された。1783年に開始されたこれは、王立ヌエバ・グラナダ植物調査として知られるようになった。それは植物と野生生物を分類し、サンタフェ・デ・ボゴタ市に最初の天文台を設立した。1801年7月、プロイセンの科学者アレクサンダー・フォン・フンボルトはサンタフェ・デ・ボゴタに到着し、そこでムティスと会った。さらに、ヌエバ・グラナダの独立過程における歴史的人物として、天文学者のフランシスコ・ホセ・デ・カルダス、科学者のフランシスコ・アントニオ・セア、動物学者のホルヘ・タデオ・ロサーノ、画家のサルバドール・リソなどがこの調査から現れた。

3.3. 独立とグランコロンビア

スペイン支配に対する反乱は、征服と植民地化の開始以来、帝国内で発生していたが、ほとんどは鎮圧されるか、全体の状況を変えるには弱すぎた。スペインからの完全な独立を求めた最後の反乱は1810年頃に起こり、1810年7月20日に発布されたコロンビア独立宣言で頂点に達した。この日は現在、国の独立記念日として祝われている。この運動は、1804年のサン=ドマング(現在のハイチ)の独立に続き、この反乱の最終的な指導者の一人であるシモン・ボリバルにいくらかの支援を提供した。フランシスコ・デ・パウラ・サンタンデルも決定的な役割を果たした。

この運動は、スペインの中央集権主義に反対し、副王領に対する反対運動を主導したアントニオ・ナリーニョによって開始された。カルタヘナは1811年11月に独立した。1811年、カミーロ・トーレス・テノリオを首班とするヌエバ・グラナダ連合州が宣言された。愛国者たちの間で2つの異なるイデオロギー的潮流(連邦主義と中央集権主義)が出現したことは、愚かなる祖国と呼ばれる不安定な時期をもたらした。ナポレオン戦争が終結した直後、スペインで最近王位に復帰したフェルナンド7世は、南アメリカ北部の大部分を奪還するために軍隊を派遣することを予期せず決定した。副王領はフアン・デ・サマノの指揮の下で回復され、彼の政権はフンタの政治的ニュアンスを無視して愛国運動に参加した人々を罰した。この報復は新たな反乱を煽り、弱体化したスペインと相まって、ベネズエラ生まれのシモン・ボリバルが率いる反乱の成功を可能にし、彼はついに1819年に独立を宣言した。親スペイン派の抵抗勢力は、現在のコロンビア領土では1822年に、ベネズエラでは1823年に敗北した。独立戦争中、25万人から40万人(戦前の人口の12~20%)が死亡した。

ヌエバ・グラナダ副王領の領土は、コロンビア、パナマ、エクアドル、ベネズエラ、ガイアナとブラジルの一部、およびマラニョン川以北の現在の領土の連合として組織されたコロンビア共和国となった。1821年のククタ会議は、新共和国の憲法を採択した。シモン・ボリバルが初代コロンビア大統領となり、フランシスコ・デ・パウラ・サンタンデルが副大統領に就任した。しかし、新共和国は不安定であり、グラン・コロンビアは最終的に崩壊した。

現在のコロンビアは、グラン・コロンビアの解体後に現れた国の一つであり、他の2つはエクアドルとベネズエラである。コロンビアは南アメリカで最初の立憲政府であり、それぞれ1848年と1849年に設立された自由党と保守党は、アメリカ大陸で最も古い現存する政党の2つである。奴隷制は1851年に国内で廃止された。

3.4. 19世紀

内部の政治的および領土的な分裂が、1830年のグラン・コロンビアの解体につながった。いわゆる「クンディナマルカ県」は「ヌエバ・グラナダ共和国」という名称を採用し、1858年に「グラナダ連合」(Confederación Granadina)となるまでその名称を維持した。1860年から1862年にかけての2年間の内戦の後、1863年にコロンビア合衆国が創設され、これは1886年にコロンビア共和国として知られるようになった。

二大政党間の内部対立は依然として残り、時折非常に血なまぐさい内戦を引き起こした。最も重要なものは千日戦争(1899年-1902年)であり、この戦争では、ベネズエラ、エクアドル、ニカラグア、グアテマラの支援を受けた自由党が国民党政府に反乱を起こし、サンタンデールを支配したが、最終的に1902年に国民党軍によって敗北し、10万人から18万人のコロンビア人が命を落とした。

3.5. 20世紀

アメリカ合衆国がこの地域(特にパナマ運河の建設と管理)に影響を与えようとする意図は、1903年のパナマ県の分離と政治的独立につながった。アメリカ合衆国は1921年、運河完成から7年後、ルーズベルト大統領のパナマ建国における役割に対する賠償としてコロンビアに2500.00 万 USDを支払い、コロンビアはトムソン=ウルティア条約の条件の下でパナマを承認した。コロンビアとペルーは、アマゾン盆地奥地の領土紛争のために戦争を行った。戦争は国際連盟が仲介した和平協定で終結した。連盟は最終的に1934年6月に紛争地域をコロンビアに割譲した。

その後まもなく、コロンビアはある程度の政治的安定を達成したが、これは1940年代後半から1950年代初頭にかけて起こった血なまぐさい紛争、すなわち「ラ・ビオレンシア」(「暴力の時代」)として知られる期間によって中断された。その原因は主に、二大政党間の緊張の高まりであり、1948年4月9日の自由党大統領候補ホルヘ・エリエセル・ガイタンの暗殺後にそれが引き金となった。ボゴタで起きた暴動、いわゆるエル・ボゴタソは全国に広がり、少なくとも18万人のコロンビア人の命を奪った。

ラウレアーノ・ゴメスが大統領に選出されたとき、コロンビアは朝鮮戦争に参戦した。ラテンアメリカで唯一、アメリカ合衆国の同盟国として直接的な軍事役割で戦争に参加した国であった。特に古狐高地での戦いにおけるコロンビア軍の抵抗は重要であった。

二大政党間の暴力は、まずグスタボ・ロハスがクーデターでコロンビア大統領を追放し、ゲリラと交渉したときに減少し、その後、ガブリエル・パリス将軍の軍事政権下で減少した。

ロハス失脚後、コロンビア保守党とコロンビア自由党は、国を共同統治する連合である国民戦線を創設することに合意した。この協定の下では、大統領職は保守派と自由派の間で16年間、4年ごとに交代することになった。両党は他のすべての選挙で選ばれる役職で同等の議席を持つことになった。国民戦線は「ラ・ビオレンシア」を終結させ、国民戦線政権は進歩のための同盟と協力して広範な社会的・経済的改革を実施しようとした。特定の分野での進展にもかかわらず、多くの社会的・政治的問題が継続し、FARC、ELN、M-19などのゲリラグループが政府および政治機構と戦うために正式に結成された。

1960年代以降、この国は非対称の低強度の武力紛争に苦しんできた。これは政府軍、左翼ゲリラグループ、右翼準軍事組織の間で起こった。紛争は1990年代に、主に遠隔地の農村部で激化した。武力紛争の開始以来、人権擁護家たちは、驚異的な反対にもかかわらず、人権尊重のために戦ってきた。エクトル・アバドは著名な医師、大学教授、人権指導者であり、彼の包括的な医療観はコロンビア国立公衆衛生学校の設立につながった。1970年代と1980年代の暴力と人権侵害の増加は、彼が地域社会の社会正義のために戦うきっかけとなった。ハビエル・デ・ニコラはサレジオ会の司祭で、戦火に見舞われたイタリアで育ち、ボゴタソの1年後にコロンビアに到着した。彼は、4万人以上の若者に生産的な市民になるために必要な教育と精神的支援を提供するプログラムを開発した。いくつかのゲリラ組織は、1989年から1994年にかけての和平交渉の後に動員解除を決定した。

アメリカ合衆国は紛争の初期から深く関与しており、1960年代初頭にはアメリカ政府がコロンビア軍にコロンビア農村部の左翼民兵を攻撃するよう奨励した。これはアメリカの共産主義との戦いの一環であった。傭兵やチキータ・ブランドズ・インターナショナルのような多国籍企業は、紛争の暴力に貢献した国際的な主体の一部である。

1970年代半ばから、コロンビアの麻薬カルテルは違法薬物、主にマリファナとコカインの主要な生産者、加工業者、輸出業者となった。

1991年7月4日、新たな憲法が公布された。新憲法によってもたらされた変化は、コロンビア社会から肯定的に評価されている。

3.6. 21世紀

アルバロ・ウリベ大統領政権(2002年~2010年)は、統合的な対テロリズムおよび対反乱作戦キャンペーンを含む民主的治安政策を採用した。政府の経済計画も投資家の信頼を促進した。議論の的となった和平プロセスの一環として、AUC(右翼準軍事組織)は組織としての活動を正式に停止した。2008年2月、何百万人ものコロンビア人がFARCやその他の非合法グループに反対するデモを行った。

キューバでの和平交渉の後、フアン・マヌエル・サントス大統領のコロンビア政府とFARC-EPゲリラは、紛争終結のための最終合意を発表した。しかし、この合意を批准するための国民投票は失敗に終わった。その後、コロンビア政府とFARCは2016年11月に修正された和平合意に署名し、コロンビア議会はこれを承認した。2016年、サントス大統領はノーベル平和賞を受賞した。政府は紛争犠牲者のための配慮と包括的な賠償プロセスを開始した。コロンビアは、HRWが表明したように、人権擁護の闘いにおいてささやかな進展を見せている。紛争中に発生した深刻な人権侵害および国際人道法の重大な違反を調査、解明、訴追、処罰し、犠牲者の正義への権利を満たすために、平和のための特別管轄権が創設された。フランシスコ教皇はコロンビア訪問中、紛争犠牲者に敬意を表した。

2018年6月、右翼民主中道党の候補者であるイバン・ドゥケが大統領選挙で勝利した。2018年8月7日、彼はフアン・マヌエル・サントスの後任として新しいコロンビア大統領に就任した。コロンビアとベネズエラの関係は、両政府間のイデオロギーの違いにより変動してきた。コロンビアはベネズエラの物資不足を緩和するために食料や医薬品による人道援助を提供してきた。コロンビア外務省は、ベネズエラの危機を解決するためのすべての努力は平和的であるべきだと述べた。コロンビアは持続可能な開発目標のアイデアを提案し、最終文書は国連によって採択された。2019年2月、ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は、コロンビアのイバン・ドゥケ大統領がベネズエラの野党政治家が自国に人道援助を届けるのを支援した後、コロンビアとの外交関係を断絶した。コロンビアはベネズエラの野党指導者フアン・グアイドを同国の正当な大統領として承認した。2020年1月、コロンビアはマドゥロ大統領による両国間の外交関係回復の提案を拒否した。

抗議デモは、政府が19パーセントの付加価値税の範囲を大幅に拡大する税法案を提案した2021年4月28日に始まった。2022年6月19日の大統領選挙決選投票は、元ゲリラのグスタボ・ペトロが勝利し、得票率は50.47%で、独立系候補のロドルフォ・エルナンデスの47.27%を上回った。大統領の単一任期制限により、イバン・ドゥケ大統領は再選を求めることができなかった。2022年8月7日、ペトロは就任宣誓を行い、同国初の左翼大統領となった。

4. 地理

コロンビアの地理は、アンデス山脈が国土の西部に広がり、東部には広大なアマゾン熱帯雨林とリャノと呼ばれる平原が展開するなど、多様な地形と気候帯によって特徴づけられる。太平洋とカリブ海の両方に面し、豊かな生物多様性を有している。

コロンビアの地理は、アンデス山脈地域、太平洋岸地域、カリブ海沿岸地域、「リャノス」(平原)、アマゾン熱帯雨林地域、そして大西洋と太平洋の両方に島々を含む島嶼地域という、それぞれ独自の特色を持つ6つの主要な自然地域によって特徴づけられる。コロンビアは、コスタリカ、ニカラグア、ホンジュラス、ジャマイカ、ハイチ、ドミニカ共和国と海上国境を共有している。

コロンビアは北西をパナマ、東をベネズエラとブラジル、南をエクアドルとペルーと国境を接している。カリブ海に関する7つの協定と太平洋に関する3つの協定を通じて、隣接国との海上境界を確立した。コロンビアは北緯12度と南緯4度の間、西経67度と西経79度の間に位置している。

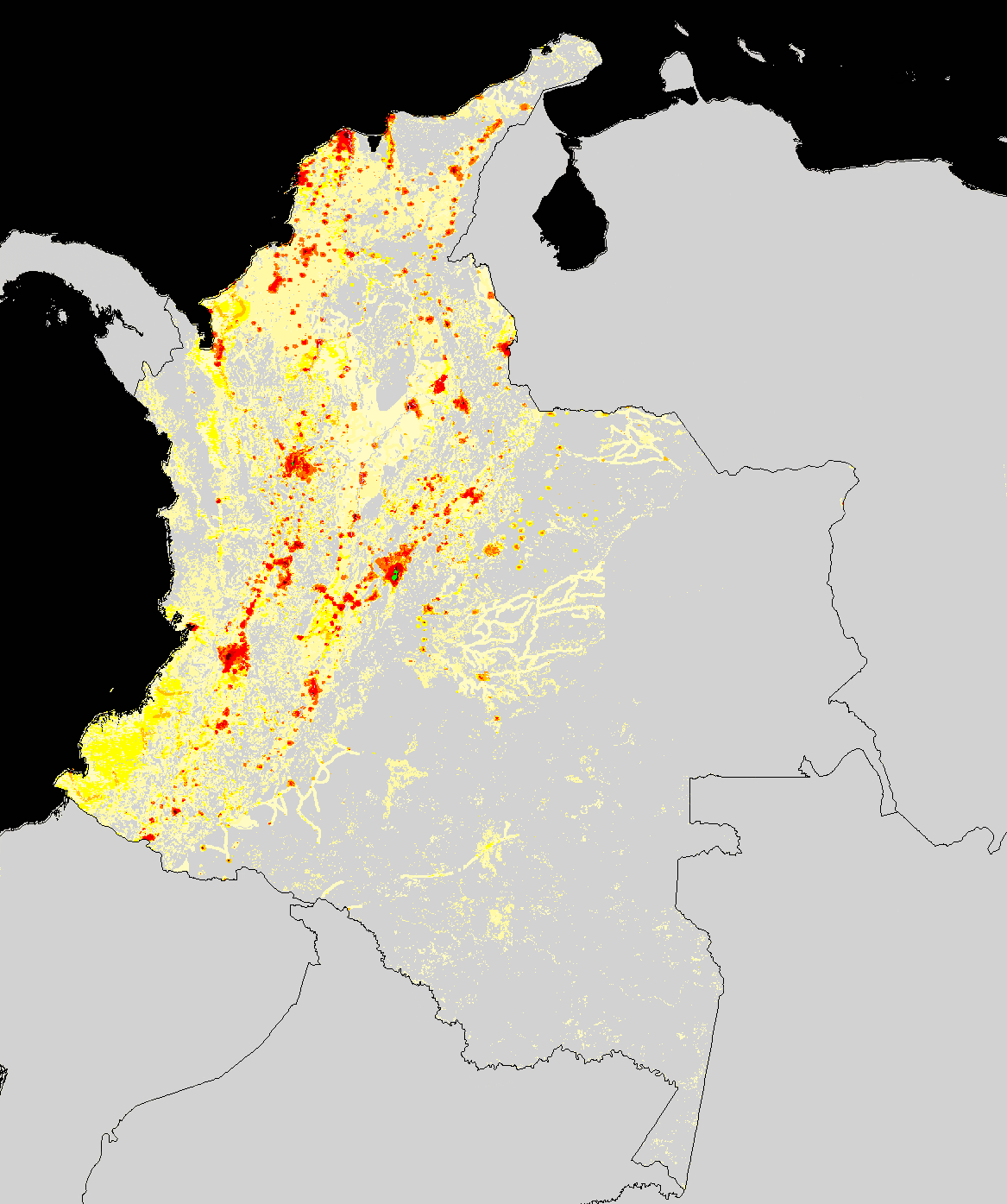

アンデス山脈の東には、オリノコ川流域の一部である「リャノス」のサバンナが広がり、さらに南東の奥地にはアマゾン熱帯雨林のジャングルが広がる。これらの低地を合わせるとコロンビア領土の半分以上を占めるが、人口は6%未満である。北部には、人口の21.9%が居住し、主要港湾都市であるバランキージャやカルタヘナが位置するカリブ海沿岸があり、一般的に低地の平野から成るが、国内最高峰(クリストバル・コロン山およびシモン・ボリバル山)を含むシエラ・ネバダ・デ・サンタ・マルタ山脈やラ・グアヒーラ砂漠も存在する。対照的に、セラーニア・デ・バウド山脈に背後を固められた狭く不連続な太平洋沿岸低地は、人口が希薄で鬱蒼とした植生に覆われている。太平洋側の主要港はブエナベントゥーラである。

環太平洋火山帯の一部であり、地震や火山噴火の影響を受けやすい地域であるコロンビア内陸部では、アンデス山脈が卓越した地理的特徴となっている。コロンビアの人口中心地のほとんどは、これらの内陸高地に位置している。コロンビア山塊(南西部のカウカおよびナリーニョ)を越えると、これらの山脈は「コルディレラ」(山脈)として知られる3つの支脈に分かれる。太平洋沿岸に隣接して走り、カリ市を含むオクシデンタル山脈、カウカ川とマグダレナ川の谷(それぞれ西と東)の間を走り、メデジン、マニサレス、ペレイラ、アルメニア市を含むセントラル山脈、そしてグアヒラ半島まで北東に延び、ボゴタ、ブカラマンガ、ククタ市を含むオリエンタル山脈である。オクシデンタル山脈の山頂は標高4700 mを超え、セントラル山脈とオリエンタル山脈では標高5000 mに達する。標高2600 mのボゴタは、その規模の都市としては世界で最も標高が高い。

コロンビアの主要な河川は、マグダレナ川、カウカ川、グアビアーレ川、アトラト川、メタ川、プトゥマヨ川、カケタ川である。コロンビアには4つの主要な水系がある:太平洋水系、カリブ海水系、オリノコ盆地、アマゾン盆地である。オリノコ川とアマゾン川は、それぞれベネズエラとペルーとの国境を形成している。

4.1. 地形

コロンビアの国土は、アンデス山脈が南北に走り、これを境に西部と東部で大きく地形が異なる。西部はアンデス山脈がオクシデンタル(西部)山脈、セントラル(中央)山脈、オリエンタル(東部)山脈の3つの主要な山脈に分かれ、その間にマグダレナ川やカウカ川などの大きな川が流れる谷が形成されている。これらの山脈には、ネバド・デル・ルイス火山(5321 m)やクリストバル・コロン山(5775 m、国内最高峰)などの高峰が連なり、火山活動も活発である。首都ボゴタはオリエンタル山脈中の標高約2600 mの高原に位置する。

アンデス山脈の麓、カリブ海沿岸には広大な低地が広がり、ここにはバランキージャやカルタヘナといった主要港湾都市がある。シエラ・ネバダ・デ・サンタ・マルタ山脈はこの地域の独立した山塊で、高峰を擁する。太平洋沿岸は、アンデス山脈が海岸近くまで迫り、平野部は狭く、熱帯雨林に覆われている。

国土の東半分は広大な低地で、北部はオリノコ川流域のサバナ地帯であるリャノス(大平原)、南部はアマゾン熱帯雨林が広がる。この東部低地は国土の約3分の2を占めるが、人口は希薄である。

コロンビアは、太平洋とカリブ海(大西洋)の両方に海岸線を持つ南米で唯一の国であり、サン・アンドレス島やプロビデンシア島などのカリブ海の島々や、太平洋のマルペロ島などの島嶼も領有している。

4.2. 気候

コロンビアの気候は、赤道付近に位置するため基本的には熱帯気候であるが、国土が広大で地形が複雑なため、地域によって大きな多様性が見られる。特にアンデス山脈の標高差が気候に大きな影響を与えている。

一般的に、標高によって以下のような気候帯に分けられる。

- ティエラ・カリエンテ(熱帯、tierra calienteスペイン語)**: 標高1000 m以下の低地で、年間平均気温は24 °C以上。カリブ海沿岸、太平洋沿岸、アマゾン低地、リャノスなどがこれに該当し、高温多湿。国土の約82.5%を占める。

- ティエラ・テンプラーダ(亜熱帯・温帯、tierra templadaスペイン語)**: 標高1001 mから2000 mの地域で、年間平均気温は17 °Cから24 °C。コーヒー栽培に適した穏やかな気候で、メデジンなどの都市がある。

- ティエラ・フリア(冷涼帯、tierra fríaスペイン語)**: 標高2001 mから3000 mの地域で、年間平均気温は12 °Cから17 °C。首都ボゴタがこの気候帯に属する。

- パラモ(高山草原帯、páramoスペイン語)**: 標高約3000 mから4000 mの森林限界を超えた地域で、独特の高山植物が見られる。

- ティエラ・エラーダ(氷雪帯、tierra heladaスペイン語)**: 標高4000 m以上では気温が氷点下となり、万年雪や氷河が存在する。

降水量は地域差が大きい。太平洋沿岸のチョコ県は世界有数の多雨地帯であり、年間降水量が1.00 万 mmを超える場所もある。一方、カリブ海沿岸のグアヒラ半島は乾燥した半砂漠気候である。アンデス山脈の東側斜面やアマゾン低地も一般的に降水量が多い。多くの地域では、年に2回の雨季と2回の乾季がある。

4.3. 生物多様性と保全

コロンビアは、世界でも有数のメガダイバーシティ国家の一つであり、単位面積あたりの生物多様性では世界第1位、種全体の数ではブラジルに次いで世界第2位と評価されている。国土には地球上の種の約10%が生息しているとされ、これには1,900種以上の鳥類(ヨーロッパと北アメリカを合わせたよりも多い)、世界の哺乳類種の10%、両生類種の14%、鳥類種の18%が含まれる。

植物に関しては、国内には40,000から45,000種の植物種が存在し、これは世界の総種の10%から20%に相当する。コロンビアが中規模の国であることを考えると、これはさらに注目に値する。コロンビアはまた、約2,000種の海洋魚類を有し、淡水魚においては世界で2番目に多様な国である。チョウの固有種数では世界一、ラン科植物の種数でも世界一であり、約7,000種の甲虫類が生息している。両生類の種数では世界第2位、爬虫類とヤシ科植物では世界第3位の多様性を誇る。国内には約1,900種の軟体動物がおり、推定では約30万種の無脊椎動物が生息しているとされる。コロンビアには32の陸上生物群系と314種類の生態系が存在する。

このような豊かな生物多様性を保護するため、コロンビアは広大な保護地域と「国立公園システム」を設けており、その面積は約1426.82 万 haに及び、国土の12.77%を占める。近隣諸国と比較して、森林破壊の進行速度は比較的低いとされている。コロンビアは2018年の森林景観保全指数で平均スコア8.26/10を記録し、172カ国中25位にランクされた。また、再生可能な淡水供給量では世界第6位であり、依然として大規模な淡水埋蔵量を有している。

しかし、アマゾン熱帯雨林の減少、違法なコカ栽培や鉱業開発による環境汚染、気候変動の影響など、生物多様性保全における課題も多く残されている。政府や国際機関、NGOによる保全活動や持続可能な開発への取り組みが続けられている。

5. 政治

コロンビアの政治体制は、1991年憲法に基づく立憲共和制であり、大統領を元首とする。行政、立法、司法の三権分立が採られ、国内は複数の県と首都地区に分かれている。国際的には多くの国際機関に加盟し、複雑な外交関係も有している。

コロンビアの政治体制は、1991年憲法によって定められた、大統領制を基盤とする参加型民主共和制である。権力分立の原則に基づき、政府は行政、立法、司法の三権に分かれている。

行政の長である大統領は、国家元首と政府の長を兼任し、副大統領および閣僚評議会がこれを補佐する。大統領は国民の直接選挙によって選出され、任期は4年である(2015年に憲法改正により、2004年の改正で導入された大統領の再選(2期まで)を可能とする条項が廃止され、再選は禁止された)。地方レベルでは、行政権は県知事、市町村長、およびコレヒミエントやコムーナといった小規模な行政区画の地方行政官に委ねられている。全ての地方選挙は、大統領選挙の1年5ヶ月後に実施される。

立法府は、国会によって全国的に代表される。国会は二院制であり、166議席の代議院と102議席の元老院で構成される。元老院は全国区で選出され、代議院は選挙区ごとに選出される。両院の議員は、大統領選挙の2ヶ月前に国民の直接選挙によって選出され、任期は4年である。

司法府は、4つの高等裁判所によって主導される。これらは、刑法および民法事項を扱う最高裁判所、行政法を専門とし行政府に法的助言も行う国家評議会、コロンビア憲法の完全性を保証する責任を負う憲法裁判所、そして司法府の監査を担当する上級司法評議会である。コロンビアは大陸法体系を採用しており、1991年以降は当事者主義を通じて適用されている。

多くの論争にもかかわらず、民主的治安政策により、元大統領アルバロ・ウリベはコロンビア国民の間で人気を維持し、2009年の世論調査では支持率が76%に達した。しかし、2期を務めたため、2010年の再選は憲法上禁止されていた。2010年6月20日の決選投票では、元国防大臣のフアン・マヌエル・サントスが、次点のアンタナス・モックス候補に対し69%の票を得て勝利した。2014年6月15日の決選投票では、サントスが約51%の票を得て再選を果たし、右派のライバルであるオスカル・イバン・スールアガ(得票率45%)を破った。2018年には、イバン・ドゥケが決選投票で54%の票を得て勝利し、左派のライバルであるグスタボ・ペトロ(得票率42%)を破った。彼のコロンビア大統領としての任期は2018年8月7日から4年間であった。2022年、コロンビアは初の左翼指導者となるグスタボ・ペトロを選出し、フランシア・マルケスは黒人として初めて副大統領に選出された。

5.1. 行政区分

コロンビアは32の県(departamentoスペイン語)と、県と同等に扱われる1つの首都地区(ボゴタ)に分かれている(ボゴタはクンディナマルカ県の県都でもある)。各県は基礎自治体(municipioスペイン語)に細分化され、各基礎自治体には行政の中心地が指定されている。基礎自治体はさらに、農村部ではコレヒミエント(corregimientoスペイン語)に、都市部ではコムーナ(comunaスペイン語)に細分化される。各県には、4年任期で直接選挙される知事と議会から成る地方政府があり、各基礎自治体は市長と議会によって運営される。各コレヒミエントまたはコムーナには、住民投票で選出された地方行政委員会がある。

首都に加えて、他の4つの都市(バランキージャ、カルタヘナ、サンタ・マルタ、ブエナベントゥーラ)は、特別な特徴に基づいて管区(事実上の特別市)に指定されている。一部の県には、町に人口が集中し、基礎自治体が互いに近接している場合(例えば、アンティオキア県やクンディナマルカ県)に、地方行政区画が設けられている。人口の少ない県(例えば、アマソナス県、バウペス県、ビチャーダ県)では、「県コレヒミエント」のような特別な行政区画が採用されており、これは基礎自治体とコレヒミエントの混合形態である。

| 県 | 県都 | |

|---|---|---|

| 1 |  アマソナス県 | レティシア |

| 2 |  アンティオキア県 | メデジン |

| 3 |  アラウカ県 | アラウカ |

| 4 |  アトランティコ県 | バランキージャ |

| 5 |  ボリーバル県 | カルタヘナ |

| 6 |  ボヤカ県 | トゥンハ |

| 7 |  カルダス県 | マニサレス |

| 8 |  カケタ県 | フロレンシア |

| 9 |  カサナレ県 | ヨパル |

| 10 |  カウカ県 | ポパヤン |

| 11 |  セサール県 | バジェドゥパル |

| 12 |  チョコ県 | キブド |

| 13 |  コルドバ県 | モンテリーア |

| 14 |  クンディナマルカ県 | ボゴタ |

| 15 |  グアイニア県 | イニーリダ |

| 16 |  グアビアーレ県 | サン・ホセ・デル・グアビアーレ |

| 17 |  ウイラ県 | ネイバ |

| 18 |  ラ・グアヒーラ県 | リオアチャ |

| 19 |  マグダレーナ県 | サンタ・マルタ |

| 20 |  メタ県 | ビジャビセンシオ |

| 21 |  ナリーニョ県 | パスト |

| 22 |  ノルテ・デ・サンタンデール県 | ククタ |

| 23 |  プトゥマヨ県 | モコア |

| 24 |  キンディオ県 | アルメニア |

| 25 |  リサラルダ県 | ペレイラ |

| 26 |  サン・アンドレス・イ・プロビデンシア県 | サン・アンドレス |

| 27 |  サンタンデール県 | ブカラマンガ |

| 28 |  スクレ県 | シンセレホ |

| 29 |  トリマ県 | イバゲ |

| 30 |  バジェ・デル・カウカ県 | カリ |

| 31 |  バウペス県 | ミトゥ |

| 32 |  ビチャーダ県 | プエルト・カレーニョ |

| 33 |  ボゴタ | ボゴタ |

5.1.1. 主要都市

コロンビアの都市化は急速に進んでおり、人口の約77.1%(2018年)が都市部に居住している。主要な都市は国の経済、文化、政治の中心となっている。

- ボゴタ (Bogotáスペイン語):首都であり、国内最大の都市。クンディナマルカ県に囲まれた首都地区を形成する。人口は約790万人(都市圏人口は約1,150万人、2023年推定)。標高約2640 mの高原に位置し、政治、経済、文化の中心地である。植民地時代からの歴史的建造物と現代的な高層ビルが混在し、多くの大学、博物館、劇場が集まる。

- メデジン (Medellínスペイン語):アンティオキア県の県都で、国内第2の都市。人口は約260万人(都市圏人口は約410万人、2023年推定)。「永遠の春の都市」として知られる温暖な気候が特徴。かつては麻薬カルテルの影響で治安が悪化したが、近年は都市再生プロジェクトにより大きく変貌し、革新的な都市として評価されている。繊維産業や花卉栽培が盛ん。

- カリ (Caliスペイン語):バジェ・デル・カウカ県の県都で、国内第3の都市。人口は約230万人(都市圏人口は約300万人、2023年推定)。サルサ音楽の中心地として世界的に有名。温暖な気候で、スポーツも盛ん。砂糖産業や製紙業が主要産業。

- バランキージャ (Barranquillaスペイン語):アトランティコ県の県都。マグダレナ川の河口に位置するカリブ海沿岸の主要港湾都市。人口は約130万人(都市圏人口は約230万人、2023年推定)。世界的に有名なバランキージャのカーニバルが開催されることで知られる。工業も発展している。

- カルタヘナ (Cartagena de Indiasスペイン語):ボリーバル県の県都。カリブ海に面した歴史的な港湾都市で、植民地時代の城壁や要塞が世界遺産に登録されている。人口は約95万人(都市圏人口は約130万人、2023年推定)。美しいビーチや歴史地区が人気の観光地であり、国内外から多くの観光客が訪れる。

- ククタ (Cúcutaスペイン語):ノルテ・デ・サンタンデール県の県都。ベネズエラとの国境に位置する商業都市。人口は約80万人(都市圏人口は約100万人、2023年推定)。国境貿易の拠点として重要。

- ブカラマンガ (Bucaramangaスペイン語):サンタンデール県の県都。人口は約60万人(都市圏人口は約120万人、2023年推定)。「公園の都市」として知られ、緑豊かな都市景観を持つ。靴産業や商業が盛ん。

- イバゲ (Ibaguéスペイン語):トリマ県の県都。人口は約55万人(2023年推定)。「コロンビアの音楽の首都」として知られ、多くの音楽祭が開催される。

- サンタ・マルタ (Santa Martaスペイン語):マグダレーナ県の県都。カリブ海沿岸の歴史ある港町で、南米で最初にヨーロッパ人が恒久的に入植した都市の一つ。シエラ・ネバダ・デ・サンタ・マルタ山脈への玄関口であり、美しいビーチリゾートとしても知られる。人口は約55万人(2023年推定)。

- ビジャビセンシオ (Villavicencioスペイン語):メタ県の県都。東部のリャノ(大平原)地域の玄関口に位置する。人口は約55万人(2023年推定)。牧畜業が盛ん。

これらの都市は、それぞれの地域経済や文化を牽引する役割を担っている。

5.2. 国際関係

コロンビアの外交政策は、大統領が国家元首として主導し、外務大臣が日常業務を管理する。コロンビアは全ての大陸に外交使節団を置いている。

コロンビアは、太平洋同盟の4つの創設メンバーの1つである。太平洋同盟は、加盟国間の物品、サービス、資本、人の自由な流通を促進する政治的、経済的、協力的統合メカニズムであり、共通の証券取引所やいくつかの国に共同大使館を置いている。コロンビアはまた、国際連合、世界貿易機関(WTO)、経済協力開発機構(OECD)、米州機構(OAS)、イベロアメリカ諸国機構、アンデス共同体のメンバーでもある。

コロンビアは北大西洋条約機構(NATO)のグローバルパートナーであり、アメリカ合衆国の主要な非NATO同盟国でもある。

歴史的に、隣国であるベネズエラやエクアドルとの関係は、領土問題やイデオロギーの違い、国境地域でのゲリラ活動などを巡り、緊張と緩和を繰り返してきた。特にベネズエラとの関係は、ウゴ・チャベス政権以降、政治的対立が顕著であったが、グスタボ・ペトロ政権下で一部関係改善の動きも見られる。ベネズエラの経済危機とそれに伴う大量の難民流入は、コロンビアにとって大きな社会経済的課題となっている。

麻薬生産・密輸問題は、コロンビアの国際関係における長年の懸案事項であり、特にアメリカ合衆国とは麻薬対策において緊密な協力関係にある。プラン・コロンビアなどの支援プログラムを通じて、アメリカはコロンビアの麻薬撲滅努力を支援してきた。

近年、コロンビアはアジア太平洋地域との関係強化にも注力しており、日本や韓国、中国などとの経済・文化交流が活発化している。

国内紛争の解決と和平プロセスの推進は、コロンビアの外交政策における最優先課題の一つであり、国際社会からの支援と協力を得ながら、国内の平和と安定の確立を目指している。人権問題や民主主義の強化も、国際社会との対話において重要なテーマとなっている。

5.2.1. 日本との関係

日本とコロンビアの外交関係は、1908年5月25日の「日本コロンビア修好通商航海条約」調印により樹立された。コロンビアに初めて渡った日本人は、庭師の川口友広とされている。彼は1908年、商用で日本を訪れたコロンビア人アントニオ・イスキエルドに伴われてコロンビアへ渡り、ボゴタのイスキエルド所有の森林を整備し、これが1910年の独立100周年記念博覧会の会場として利用された。

1929年(昭和4年)には、主に福岡県などからの農業移民が始まり、カリ市を中心に日系コロンビア人社会が形成された。第二次世界大戦中の1941年に両国は一時国交を断絶したが、戦後の1954年に外交関係が再開された。

経済関係では、日本はコロンビアからコーヒー豆、切り花(カーネーション、バラなど)、エメラルド、非鉄金属などを輸入し、コロンビアへは自動車、一般機械、電気機械などを輸出している。日本からの政府開発援助(ODA)も、インフラ整備、環境保全、平和構築支援などの分野で実施されてきた。

文化交流も活発であり、国際交流基金や国際協力機構(JICA)を通じた専門家派遣や研修員受け入れ、学術交流、スポーツ交流などが行われている。日本のポップカルチャー(アニメ、漫画など)もコロンビアの若者の間で人気がある。

近年では、政治・外交面でもハイレベルの往来があり、国際場裏における協力関係も進展している。日本はコロンビアの和平プロセスや国内避難民支援など人道的な取り組みに対しても支援を行っている。両国は、民主主義、市場経済、法の支配といった基本的価値を共有するパートナーとして、二国間関係のみならず、国際的な課題への対応においても連携を深めている。

5.3. 軍事

コロンビアの行政府は国防を担当し、大統領はコロンビア軍の最高指揮官である。国防省は軍と国家警察を日常的に統制している。コロンビアの現役兵力は約455,461人である。2016年にはGDPの3.4%が軍事費に充てられ、世界で24番目の規模であった。コロンビア軍はラテンアメリカで最大規模であり、軍事費ではブラジルに次いで2番目に多い。2018年、コロンビアは核兵器禁止条約に署名した。

コロンビア軍は以下の3つの部門に分かれている。

- 陸軍 (Ejército Nacional de Colombiaスペイン語)

- 航空宇宙軍 (Fuerza Aeroespacial Colombianaスペイン語)

- 海軍 (Armada Nacional de Colombiaスペイン語) - 海兵隊を含む。

国家警察はジャンダルムリとして機能し、軍とは独立して全国の法執行機関として活動している。これらの各組織は、国家情報局 (Dirección Nacional de Inteligenciaスペイン語, DNI) とは別に独自の諜報機関を運用している。

陸軍は師団、旅団、特別旅団、特殊部隊から構成される。海軍は海兵隊、カリブ海海軍、太平洋海軍、南部海軍、東部海軍、コロンビア沿岸警備隊、海軍航空隊、およびサン・アンドレス・イ・プロビデンシア特別司令部から成る。航空宇宙軍は15の航空部隊で構成される。

長年にわたる国内紛争と麻薬組織との戦いのため、コロンビア軍は対ゲリラ戦や国内治安維持に重点を置いてきた。アメリカ合衆国からの軍事援助や訓練支援を受けており、近年では装備の近代化も進められている。和平合意後も、残存する武装勢力や犯罪組織への対応、国境警備、災害救助などが軍の主要な任務となっている。また、人権尊重や国際人道法の遵守が軍の活動において重要な課題とされている。

6. 経済

コロンビア経済は、伝統的な農業に加え、石油や石炭などの鉱物資源、そして成長著しいサービス業によって支えられている。近年は治安改善と共に経済成長を遂げているが、貧富の格差や非公式経済といった課題も抱える。

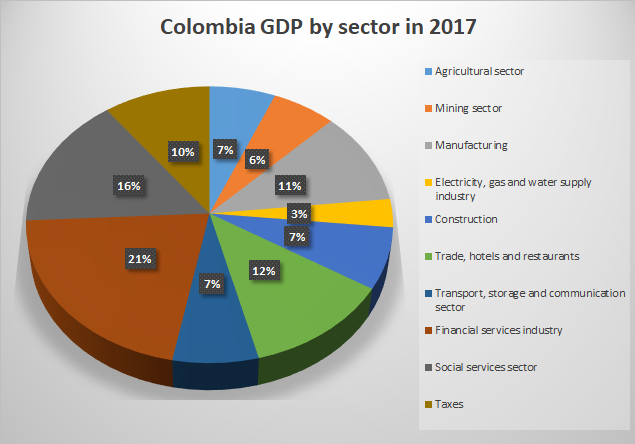

歴史的に農業経済であったコロンビアは20世紀に急速に都市化し、世紀末には労働力人口のわずか15.8%が農業に従事し、GDPの6.6%を生み出すにとどまった。労働力の19.6%は工業、64.6%はサービス業に従事し、それぞれGDPの33.4%と59.9%を占めている。国の経済生産は、旺盛な国内需要に支配されている。家計による消費支出がGDPの最大の構成要素である。

コロンビアの市場経済は20世紀後半に着実に成長し、国内総生産(GDP)は1970年から1998年の間に年平均4%以上増加した。国は1999年に不況に見舞われ(世界恐慌以来初の完全なマイナス成長の年)、その回復は長く困難なものであった。しかし、近年の成長は目覚ましく、2007年には7%に達し、ラテンアメリカで最も高い成長率の一つとなった。国際通貨基金(IMF)の推計によると、2023年のコロンビアのGDP(PPP)は1兆米ドルで、世界で32位、南米ではブラジル、アルゼンチンに次いで3位である。

政府総支出は国内経済の28%を占める。対外債務は国内総生産の40%に相当する。格付け会社の格付け引き上げにより、強固な財政状況が再確認された。年間インフレ率は2017年末時点で4.09%(前年同期比)であった(2016年は5.75%)。2017年の全国平均失業率は9.4%であったが、非正規雇用が労働市場の最大の問題であり(正規労働者の所得は5年間で24.8%増加したのに対し、非正規労働者の労働所得は9%しか増加しなかった)、課題となっている。コロンビアには自由貿易区(FTZ)があり、特にバジェ・デル・カウカ県にあるパシフィコ自由貿易区は外国投資にとって最も魅力的な地域の一つである。

金融セクターは、経済の良好な流動性、信用の伸び、コロンビア経済の好調な業績により順調に成長している。コロンビア証券取引所は、ラテンアメリカ統合市場(Mercado Integrado Latinoamericanoスペイン語, MILA)を通じて、株式を取引するための地域市場を提供している。世界銀行によると、コロンビアは現在、法的権利の強さ指数で満点を獲得した3つの経済国の1つである。

コロンビアは天然資源が豊富であり、エネルギーと鉱業の輸出に大きく依存している。コロンビアの主要輸出品には、鉱物燃料、石油、蒸留製品、果物その他の農産物、砂糖および砂糖菓子、食料品、プラスチック、貴石、金属、林産物、化学製品、医薬品、自動車、電子製品、電気機器、香水および化粧品、機械、工業製品、繊維および布地、衣類および履物、ガラスおよびガラス製品、家具、プレハブ建築物、軍需製品、家庭および事務用品、建設機械、ソフトウェアなどがある。主要貿易相手国は、アメリカ合衆国、中国、欧州連合、および一部のラテンアメリカ諸国である。

非伝統的輸出は、新たな自由貿易協定のおかげで、コロンビアの海外売上の成長と輸出先の多様化を後押ししてきた。近年の経済成長は、新規の億万長者(純資産10億米ドルを超えるコロンビア人を含む)のかなりの増加につながっている。

2017年、国家行政統計局(DANE)は、人口の26.9%が貧困ライン以下で生活しており、そのうち7.4%が「極度の貧困」状態にあると報告した。多次元貧困率は人口の17.0%である。政府はまた、国内で最も脆弱な層における金融包摂のプロセスを推進している。

観光業のGDPへの貢献は、2016年に58億8,030万米ドル(総GDPの2.0%)であった。2016年には、観光業は556,135人の雇用(総雇用の2.5%)を生み出した。外国人観光客の訪問者数は、2007年の60万人から2017年には400万人に増加すると予測されていた。

6.1. 農業と天然資源

農業において、コロンビアはコーヒー、アボカド、パーム油の世界5大生産国の一つであり、サトウキビ、バナナ、パイナップル、カカオの世界10大生産国の一つである。また、米、ジャガイモ、キャッサバもかなりの量を生産している。世界最大のコーヒー生産国ではないものの(その称号はブラジルが持つ)、コロンビアは何十年にもわたり、自国産コーヒーの価値を高めるための世界的なマーケティングキャンペーンを展開してきた。コロンビアのパーム油生産は、既存の主要生産国と比較して、地球上で最も持続可能なものの一つである。コロンビアはまた、牛肉と鶏肉の世界20大生産国の一つでもある。さらに、オランダに次ぐ世界第2位の花の輸出国である。コロンビアの農業は、同国の温室効果ガス排出量の55%を占めており、その主な原因は森林破壊、過度な放牧、土地の収奪、違法農業である。

コロンビアは石炭と石油の重要な輸出国であり、2020年には国の輸出の40%以上がこれらの2つの製品に基づいていた。2018年には世界第5位の石炭輸出国であった。2019年、コロンビアは世界第20位の石油生産国であり、日量79万1千バレルを生産し、その生産量の大部分を輸出していた。2020年には世界第19位の石油輸出国であった。鉱業では、コロンビアは世界最大のエメラルド生産国であり、金の生産においては、2006年から2017年にかけて、2007年までは年間15トンを生産していたが、その後生産量が大幅に増加し、2012年には66.1トンの記録を樹立した。2017年には52.2トンを採掘した。現在、同国は世界の金生産国トップ25に入っている。

6.2. エネルギーと交通

コロンビアの電力生産は、主に再生可能エネルギー源から供給されており、その69.93%は水力発電によるものである。コロンビアの再生可能エネルギーへの取り組みは、2014年の「グローバル・グリーン経済指数(GGEI)」で評価され、グリーン化効率部門で世界のトップ10カ国にランクインした。

コロンビアの交通は、運輸省の機能内で規制されており、コロンビアの高速道路を担当する国道庁(INVÍAS)、民間航空および空港を担当する民間航空局(Aerocivil)、国家インフラ庁(ANI)が官民パートナーシップ(PPP)によるコンセッションを通じて交通インフラの設計、建設、維持、運営、管理を担当している。また、総合海事総局(Dimar)はコロンビア海軍と共に海上交通管制の調整を担当し、これらは港湾運輸監督局の監督下にある。

2021年現在、コロンビアの道路総延長は20.44 万 kmであり、そのうち3.23 万 kmが舗装されている。2017年末時点で、国内には約2100 kmの複線道路があった。鉄道輸送はほぼ完全に貨物輸送専用であり、鉄道網の潜在的に活動可能な線路の長さは1700 kmである。コロンビアには3960 kmのガスパイプライン、4900 kmの石油パイプライン、そして2990 kmの精製製品パイプラインがある。

コロンビア政府は、2016年から2020年の間に7000 kmの道路を建設することを目指しており、これにより移動時間が推定30%、輸送コストが推定20%削減されるとされた。有料道路コンセッションプログラムは40のプロジェクトで構成され、鉄道システム、マグダレナ川の再航行可能化、港湾施設の改善、エルドラド国際空港の拡張など、交通インフラに約500億ドルを投資するというより大きな戦略目標の一部であった。コロンビアは中所得国である。

6.3. 科学技術

コロンビアには3,950以上の科学技術研究グループが存在する。国内の起業家精神とイノベーションを促進する政府機関であるiNNpulsaは、スタートアップ企業への助成金やその他のサービスを提供している。コロンビアは2024年の世界イノベーション指数で61位にランクされた。コワーキングスペースは、大小さまざまなスタートアップのためのコミュニティとして機能するために出現している。生物学研究法人(CIB)のような組織は、科学的研究に関心のある若者の支援においてコロンビアで成功裏に展開されてきた。コロンビアに拠点を置く国際熱帯農業センターは、地球温暖化と食料安全保障という増大する課題を調査している。

コロンビアでは、医学に関連する重要な発明がなされてきた。例えば、電気技師ホルヘ・レイノルズ・ポンボによって発明された内部電極付きの最初の体外式人工心臓ペースメーカーは、心不全に苦しむ人々にとって非常に重要な発明である。また、ミクロケラトームとケラトミルーシス技術もコロンビアで発明され、これらは現在レーシック(視力の屈折異常を矯正するための最も重要な技術の一つ)として知られるものの基礎を形成している。さらに、水頭症治療のためのハキムバルブもコロンビアで発明された。コロンビアは、自国軍および世界各国の軍隊向けに軍事技術の革新を開始しており、特に個人用弾道防護製品、軍用ハードウェア、軍事用ロボット、爆弾、シミュレーター、レーダーの設計と製作において進展が見られる。

コロンビアの主要な科学者には、食品の遺伝的多様性に関する研究で知られるジョセフ・M・トーメ、マラリアの合成ワクチンに関する画期的な研究で知られるマヌエル・エルキン・パタロージョ、「パイサ変異」または早期発症型アルツハイマー病の一種を発見したフランシスコ・ロペラ、固有のニューロン特性の研究と脳機能の理解方法を変えた症候群の理論で知られるロドルフォ・リナス、真菌、腫瘍、結核、さらには一部のウイルスと戦うために使用できる合成物質の特性評価に関する研究で知られるハイロ・キローガ・プエジョ、そして パラコシディオイデス・ブラジリエンシス によって引き起こされる病気の影響と戦うための正確な診断と治療法を確立したアンヘラ・レストレポなどがいる。

6.4. 観光

コロンビアの観光業は、1940年代に始まり、その後も発展を続けてきた。主な観光地としては、首都ボゴタのほか、カリブ海沿岸の歴史都市カルタヘナやサンタ・マルタ(シモン・ボリバル終焉の地)、アンデス山中のメデジンやカリ、カリブ海のサン・アンドレス島などがあり、それぞれ異なる魅力で観光客を惹きつけている。

長年の国内紛争により、観光客数は伸び悩んでいたが、2000年代以降の治安改善に伴い、外国人訪問者数は増加傾向にある。2006年には約150万人の外国人観光客が訪れ、これは前年比50%増であった。

地理的・生態学的な多様性に富んでいるため、エコツーリズムも盛んである。アマゾン熱帯雨林、アンデス山脈の高山植物帯(パラモ)、カリブ海や太平洋のサンゴ礁、ロス・ジャノスの広大な平原など、多様な自然環境がエコツーリズムの対象となっている。

世界遺産も複数有しており、カルタヘナの港、要塞群と建造物群、サン・アグスティン遺跡公園、コロンビアのコーヒー産地の文化的景観などが代表的である。

政府は観光振興を重要な経済政策の一つと位置づけ、インフラ整備、治安対策、国際的なプロモーション活動に力を入れている。しかし、一部地域では依然として治安に懸念が残っており、旅行者への注意喚起も行われている。

7. 国民

コロンビアの国民は、先住民、ヨーロッパ系、アフリカ系、そしてこれらの混血など、多様な民族的背景を持つ人々で構成されている。人口の多くは都市部に集中し、公用語はスペイン語であるが、多数の先住民言語も話されている。

コロンビアの国民は、国の歴史の多様性を反映し、様々な人々によって構成されている。主な構成要素は、ヨーロッパ系移民(主にスペイン系)、先住民(インディヘナ)、アフリカ系(奴隷として連れてこられた人々の末裔)、そしてメスティーソ(ヨーロッパ系と先住民の混血)やムラート(ヨーロッパ系とアフリカ系の混血)などである。その他、中東系やアジア系の移民も少数ながら存在する。

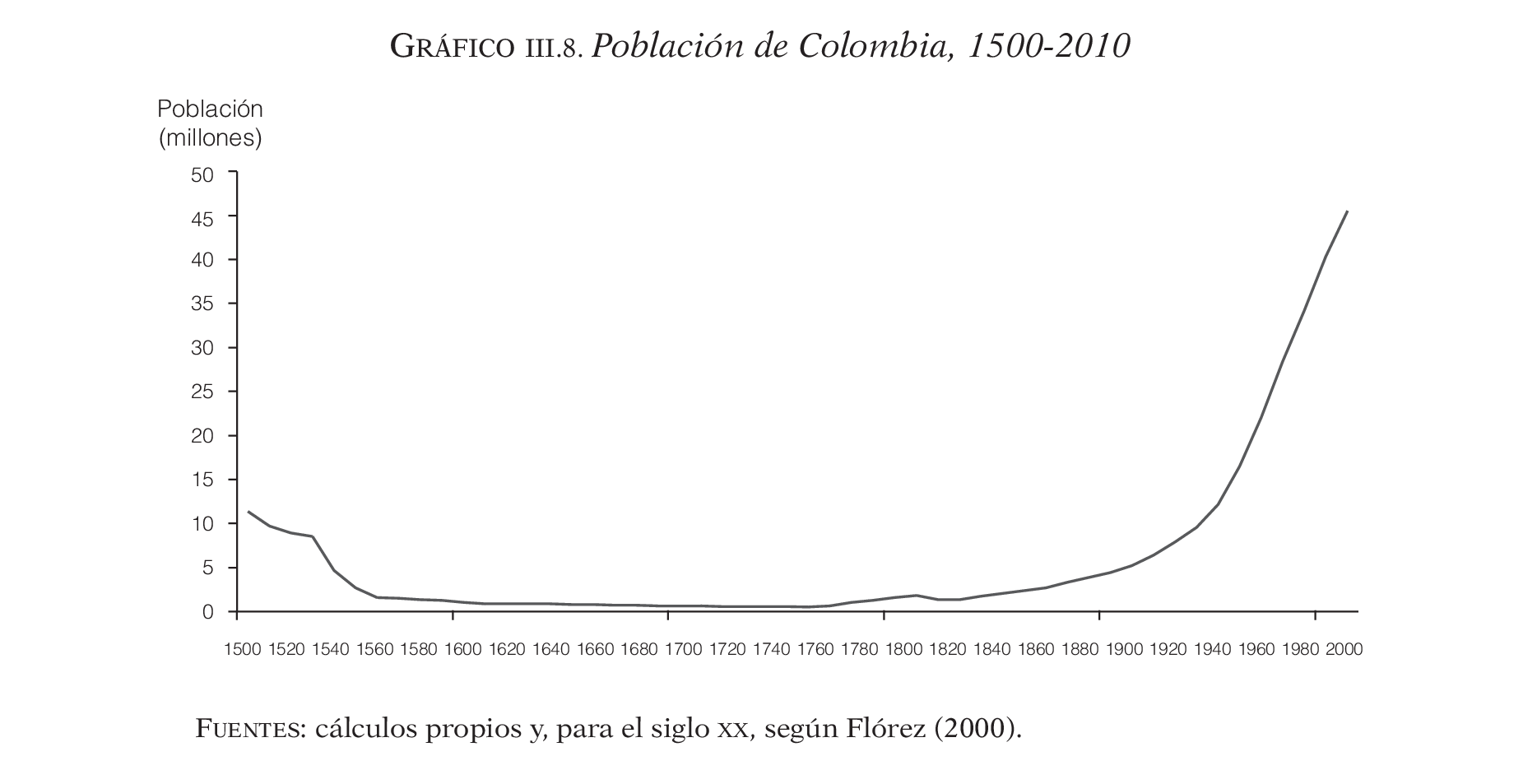

2020年時点で約5000万人の人口を抱えるコロンビアは、ブラジル、メキシコに次いでラテンアメリカで3番目に人口の多い国である。20世紀初頭には約400万人であった人口は、その後急速に増加した。1970年代初頭以降、出生率、死亡率、人口増加率はいずれも着実に低下している。2016年の人口増加率は0.9%と推定される。人口の約26.8%が15歳以下、65.7%が15歳から64歳、7.4%が65歳以上であり、高齢者の割合が大幅に増加し始めている。2050年には人口が5530万人に達すると予測されている。

この地域の先住民の人口は、1500年には250万人から1200万人の間と推定され、中間の推定値には600万人や700万人が含まれる。スペインによる征服後、この地域の人口は1600年には約120万人にまで激減し、推定で52~90%減少した。植民地時代の終わりには、さらに約80万人に減少し、19世紀初頭に約140万人に増加し始めたが、コロンビア独立戦争で再び100万人から120万人に減少した。国の人口が征服前のレベルに回復したのは、16世紀のピークから約450年後の1940年代になってからであった。

人口はアンデス高地とカリブ海沿岸に集中しており、アンデス地域では一般的に人口密度が高い。コロンビアの面積の約54%を占める東部の9つの低地県には、人口の6%未満しか居住していない。伝統的に農村社会であったが、20世紀半ばに都市への移住が非常に活発になり、コロンビアは現在、ラテンアメリカで最も都市化された国の一つである。都市人口は1938年の総人口の31%から1973年には約60%に増加し、2014年には76%に達した。ボゴタだけの人口は、1938年の30万人強から今日では約800万人に増加した。合計72の都市が現在10万人以上の人口を抱えている(2015年)。2012年現在、コロンビアは世界最大の国内避難民(IDP)を抱えており、その数は最大490万人に上ると推定されている。

2015年の平均寿命は74.8歳であり、2016年の乳児死亡率は1000人あたり13.1人であった。2015年には、成人の94.58%と若者の98.66%が識字能力を有し、政府はGDPの約4.49%を教育に支出している。

7.1. 民族構成

2018年国勢調査によるコロンビアの民族構成は以下の通りである。

- メスティーソ・白人: 87.58%

- アフリカ系コロンビア人 (混血ムラートを含む): 6.68%

- アメリンディアン: 4.31%

- 無回答: 1.35%

- ライサル: 0.06%

- パレンケーロ: 0.02%

- ロマ: 0.01%

コロンビアは民族的に多様であり、その国民は元々の先住民、スペインの征服者、元々奴隷として国に連れてこられたアフリカ人、そして20世紀のヨーロッパや中東からの移民の子孫であり、これらすべてが多様な文化遺産に貢献している。人口分布は植民地時代の歴史に影響を受けたパターンを反映している。白人は全国、主に都市部や急成長する高地および沿岸都市に住んでいる。主要都市の人口にはメスティーソも含まれる。メスティーソのカンペシーノ(農村部に住む人々)もアンデス高地に住んでおり、そこでは一部のスペイン人征服者がアメリンディアンの首長国の女性と混血した。メスティーソには、近年の都市拡大において主要な役割を果たしてきた職人や小規模商人が含まれる。アメリカ自然人類学ジャーナルによる研究では、コロンビア人は平均して47%のアメリカ先住民DNA、42%のヨーロッパ人DNA、11%のアフリカ人DNAを持っている。

2018年の国勢調査では、「非民族人口」、つまり白人とメスティーソ(ヨーロッパ人とアメリカ先住民の混血)が国民の87.6%を構成すると報告された。6.7%がアフリカ系である。先住民アメリンディアンは人口の4.3%を構成する。ライサル人は人口の0.06%を構成する。パレンケーロは人口の0.02%を構成する。人口の0.01%はロマである。2023年のラテンバロメトロによる調査では、人口の50.3%がメスティーソ、26.4%が白人、9.5%が先住民、9.0%が黒人、4.4%がムラート、0.4%がアジア人であると推定されており、これらの推定値は、メスティーソが約2,600万人、白人が1,400万人、先住民が500万人、黒人が500万人、ムラートが200万人、アジア人が20万人であることを意味する。

ラテンバロメトロ2023によるコロンビアの民族構成は以下の通りである。

- メスティーソ: 50.3%

- 白人: 26.4%

- アメリンディアン: 9.5%

- 黒人: 9.0%

- ムラート: 4.4%

- アジア人: 0.4%

連邦調査局は、2006年の国勢調査で示された民族グループのいずれにも属さないと認識した人口の86%について、白人コロンビア人は主にスペイン系であるが、中東系の子孫も多数存在すると推定した。一部の地域では、ドイツ人やイタリア人の祖先を持つ人々もかなりの数いる。

多くの先住民族はスペイン統治時代に人口減少を経験し、他の多くはメスティーソ人口に吸収されたが、残りの人々は現在80以上の異なる文化を代表している。先住民族のために設立された保護区(レスグアルド)は3057.16 万 ha(国土の27%)を占め、80万人以上が居住している。最大の先住民族グループには、ワユウ、パエス、パストス族、エンベラ、セヌーなどがある。ラ・グアヒーラ県、カウカ県、ナリーニョ県、コルドバ県、スクレ県が最も多くの先住民族人口を抱えている。

コロンビア全国先住民組織(ONIC)は、1982年の第1回全国先住民会議で設立され、コロンビアの先住民族を代表する組織である。1991年、コロンビアは先住民族に関する現行の国際法である1989年先住民族及び種族民条約に署名し批准した。

サハラ以南のアフリカ人は、16世紀初頭から19世紀にかけて、主に沿岸低地に奴隷として連れてこられた。今日、大規模なアフリカ系コロンビア人コミュニティが太平洋岸に見られる。多くのジャマイカ人は主にサン・アンドレス島とプロビデンシア島に移住した。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、旧ソ連からの人々を含む、他の多くのヨーロッパ人や北アメリカ人が第二次世界大戦中および戦後に移住した。

多くの移民コミュニティがカリブ海沿岸に定住しており、特に中東やヨーロッパからの最近の移民が多い。バランキージャ(コロンビアカリブ海最大の都市)や他のカリブ海都市には、レバノン人、パレスチナ人、その他のレバント人の最大の人口がいる。また、ロマやユダヤ人の重要なコミュニティもある。ベネズエラの政治的・経済的状況により、ベネズエラ人の大規模な移住傾向が見られる。2019年8月、コロンビアはコロンビアで生まれたベネズエラ難民の子供24,000人以上に市民権を提供した。

7.2. 言語

{{Main|コロンビアの言語|コロンビア・スペイン語}}

コロンビア国民の約99.2%が、カスティーリャ語としても知られるスペイン語を話す。その他、65のアメリンディアン諸語、2つのクレオール言語、ロマ語、そしてコロンビア手話が国内で使用されている。英語はサン・アンドレス、プロビデンシア、サンタ・カタリナ諸島で公用語の地位を有する。

スペイン語を含め、エスノローグのデータベースにはコロンビアで話されている言語として合計101言語が記載されている。実際に話されている言語の具体的な数は、ある著者が異なる言語と見なすものを別の著者が同じ言語の方言または変種と見なすことがあるため、若干異なる。最も信頼性の高い推定では、今日国内で話されている言語は71言語であり、そのほとんどはチブチャ語族、トゥカノ語族、ボラ・ウィトト語族、グアヒボ語族、アラワク語族、カリブ語族、バルバコア語族、そしてサリバ語族に属している。現在、母語話者は85万人以上いる。

7.3. 宗教

コロンビア国立統計局(DANE)は宗教に関する統計を収集しておらず、正確な報告書を入手することは困難である。しかし、様々な研究や調査に基づくと、人口の約90%がキリスト教を信仰しており、その大部分(70.9%~79%)がローマ・カトリック、少数派(16.7%)がプロテスタント(主に福音主義)である。人口の約4.7%は無神論者または不可知論者であり、3.5%は神を信じるが特定の宗教を信仰していないと主張している。コロンビア人の1.8%がエホバの証人とアドベンチストを信仰しており、1%未満がバハイ教、イスラム教、ユダヤ教、仏教、モルモン教、ヒンドゥー教、土着宗教、ハレ・クリシュナ運動、ラスタファリ運動、正教会、スピリチュアル研究など他の宗教を信仰している。残りの人々は回答しなかったか、知らないと回答した。上記の統計に加えて、コロンビア人の35.9%が信仰を積極的に実践していないと報告した。コロンビアの1,519,562人、つまり人口の約3%が土着宗教を信仰していると報告した。

コロンビアは洗礼者の数では依然として大部分がローマ・カトリックの国であるが、1991年のコロンビア憲法は信教の自由を保障しており、すべての宗教的信仰と教会は法の下に平等に自由である。

7.4. 保健医療

コロンビアの出生時平均寿命は79.3歳(男性76.7歳、女性81.9歳)である。医療制度改革は国の医療制度の大幅な改善につながり、コロンビアの医療水準は1980年代以降大幅に向上した。新制度により、社会・医療保障制度の人口カバー率は(1993年以前の)21%から2012年には96%に拡大した。2017年、政府はがん研究治療センターを国家戦略的重要プロジェクトとして宣言した。

2016年に América Economía 誌が実施した調査では、ラテンアメリカのトップ44の医療機関のうち21がコロンビアの医療機関であり、全体の48%を占めた。2022年には、ラテンアメリカの最良の病院61施設のうち26施設(全体の42%)がコロンビアの病院であった。また、2023年には、世界のトップ75病院のうち2施設がコロンビアの病院であった。

7.5. 教育

多くのコロンビアの子供たちの教育経験は、5歳までの就学前教育機関(Educación preescolarスペイン語)への通園から始まる。基礎教育(Educación básicaスペイン語)は法律で義務付けられている。これには2つの段階がある:初等基礎教育(Educación básica primariaスペイン語)は1年生から5年生までで、6歳から10歳の子供たちが対象であり、中等基礎教育(Educación básica secundariaスペイン語)は6年生から9年生までである。基礎教育に続いて、10年生と11年生を含む中期職業教育(Educación media vocacionalスペイン語)が行われる。これは、各学校が採用するカリキュラムに応じて、さまざまな職業訓練の形態や専門分野(学術、技術、商業など)を持つことができる。

基礎教育および中期教育の全学年を無事に修了すると、高校卒業証書が授与される。高校卒業者はbachillerスペイン語として知られている。これは、中等基礎学校と中期教育が伝統的にbachilleratoスペイン語(6年生から11年生)と呼ばれる単位として一緒に考えられているためである。中期教育の最終学年の生徒は、高等教育(Educación superiorスペイン語)へのアクセスを得るためにICFES試験(現在はSaber 11に改名)を受ける。この高等教育には、学部専門課程、技術・科学技術・中間専門教育、および大学院課程が含まれる。高等教育の技術専門機関も、芸術およびビジネスの資格を持つ学生に開かれている。この資格は通常、2年間のカリキュラムの後、SENAによって授与される。

Bachilleres(高校卒業者)は、大学が提供する専門的な学部課程に進学することができる。これらのプログラムは最長5年(技術、科学技術、中間専門教育、および大学院課程の場合はそれ以下)であり、医学などの一部のキャリアでは6年から7年にも及ぶ。コロンビアには、カレッジのような機関はなく、学生は専門的、技術的、または科学技術的な称号を得るために、大学または他の教育機関のキャリアプログラムに直接進学する。大学を卒業すると、人々は(専門的、技術的、または科学技術的な)卒業証書を授与され、(必要な場合は)選択したキャリアを実践するためのライセンスが与えられる。一部の専門的なキャリアプログラムでは、学生は学部教育の最終学年にSaber-Proテストを受ける必要がある。

2015年の国内総生産に占める教育への公的支出の割合は4.49%であった。これは政府総支出の15.05%に相当した。初等および中等教育の総就学率は、それぞれ113.56%と98.09%であった。就学期待年数は14.42年であった。15歳以上の人口の合計94.58%が識字者として記録され、これには15歳から24歳の98.66%が含まれる。

7.6. 治安と犯罪

コロンビアは、過去数十年にわたり、麻薬カルテルの活動、左翼ゲリラ組織(コロンビア革命軍(FARC)、ELNなど)と政府軍および右翼準軍事組織との間のコロンビア内戦により、深刻な治安問題を抱えてきた。特に1980年代から1990年代にかけては、メデジン・カルテルやカリ・カルテルといった強力な麻薬組織が国内の政治・経済に大きな影響力を持ち、誘拐、殺人、テロ行為が頻発し、世界で最も危険な国の一つと見なされていた。

しかし、2000年代以降、特にアルバロ・ウリベ政権(2002年~2010年)下での強力な治安対策(「民主的治安政策」)により、主要都市部を中心に治安は大幅に改善された。フアン・マヌエル・サントス政権(2010年~2018年)下では、最大のゲリラ組織であったFARCとの間で歴史的な和平合意が2016年に締結され、FARCは武装解除し合法政党へと移行した。これにより、内戦に関連する暴力は大幅に減少した。

それでもなお、コロンビアの治安は依然として課題を抱えている。ELNなどの残存ゲリラ組織や、FARC元メンバーの一部が再武装した反体制派グループ、麻薬密売や違法鉱業に関わる犯罪組織などが、特に地方の農村部や国境地帯で活動を続けており、これらの地域では治安が不安定な状況が続いている。都市部においても、一般犯罪(強盗、窃盗など)の発生率は依然として高く、注意が必要である。

政府は引き続き、これらの犯罪組織の取り締まり、違法薬物対策、地方の治安強化、そして和平合意の履行と元戦闘員の社会復帰支援に取り組んでいる。また、司法制度改革や人権侵害の防止も重要な課題として認識されている。隣国ベネズエラの経済危機に伴う大量の難民流入は、一部地域で新たな社会問題や犯罪増加の要因ともなっている。

全体として、コロンビアの治安状況は過去と比較して大きく改善されたものの、地域差があり、依然として注意が必要な状況であると言える。

8. 文化

コロンビアの文化は、先住民、スペイン、アフリカ、そして後代の移民たちの影響が融合した豊かな多様性を特徴とする。文学、美術、建築、音楽、食文化など、各分野で独自の発展を遂げている。

コロンビアはラテンアメリカと広大なアメリカ大陸の文化の交差点に位置しており、そのため広範な文化的影響を受けてきた。アメリカ先住民、スペインおよびその他のヨーロッパ、アフリカ、アメリカ、カリブ海、中東の影響、そして他のラテンアメリカ文化の影響も、コロンビアの現代文化にすべて存在している。都市への移住、工業化、グローバル化、その他の政治的、社会的、経済的変化もまた、印象を残してきた。

コロンビアの多様な文化的伝統から、多くの国の象徴(物とテーマの両方)が生まれており、コロンビアおよびコロンビア国民が共通して持つものを表現することを目指している。コロンビアの文化的表現は、文化省を通じて政府によって推進されている。

8.1. 文学

コロンビア文学の起源は先コロンブス期に遡る。この時期の特筆すべき例として、叙事詩『ユルパリの伝説』が挙げられる。スペイン植民地時代には、フアン・デ・カステリャーノス(『Elegías de varones ilustres de Indiasスペイン語』)、イグナチオ・デ・ロヨラへの叙事詩を書いたエルナンド・ドミンゲス・カマルゴ、ペドロ・シモン、フアン・ロドリゲス・フレイレなどが著名な作家として活躍した。

独立後の文学はロマン主義と結びつき、アントニオ・ナリーニョ、ホセ・フェルナンデス・マドリード、カミーロ・トーレス・テノリオ、フランシスコ・アントニオ・セアなどが傑出した存在として注目された。19世紀後半から20世紀初頭にかけては、コストゥンブリスモとして知られる文学ジャンルが人気を博し、この時代の偉大な作家にはトマス・カラスキージャ、ホルヘ・イサークス、ラファエル・ポンボ(後者は児童文学の著名な作品を執筆)などがいる。この時期には、ホセ・アスンシオン・シルバ、ホセ・エウスタシオ・リベラ、レオン・デ・グレイフ、ポルフィリオ・バルバ=ハコブ、ホセ・マリア・バルガス・ビラといった作家たちがモデルニスモ運動を展開した。1872年、コロンビアはアメリカ大陸で最初のスペイン語アカデミーであるコロンビア言語アカデミーを設立した。カンделаリオ・オベソは、画期的な『Cantos Populares de mi Tierraスペイン語』(1877年)を執筆し、これはアフリカ系コロンビア人作家による最初の詩集となった。

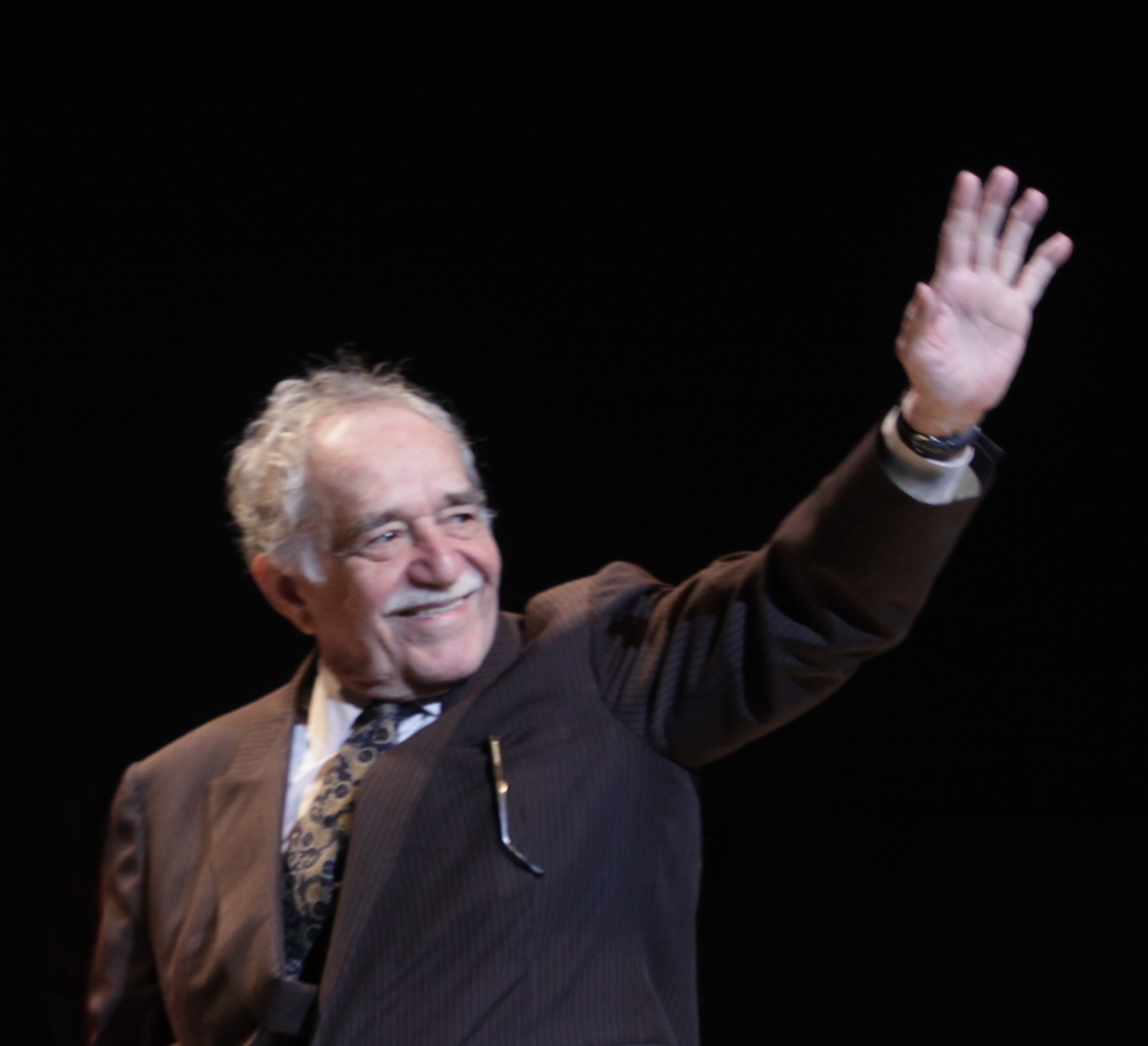

1939年から1940年にかけて、ボゴタ市で『石と空』という名の7冊の詩集が出版され、これらは詩人ホルヘ・ロハスによって編集され、国に大きな影響を与えた。次の10年間で、ゴンサロ・アランゴは当時の暴力への対応として「無の運動」を創設した。彼はニヒリズム、実存主義、そしてもう一人の偉大なコロンビア人作家フェルナンド・ゴンサレス・オチョアの思想に影響を受けた。ラテンアメリカ文学ブームの時期には、ノーベル文学賞受賞者ガブリエル・ガルシア=マルケスと彼の代表作『百年の孤独』を筆頭に、エドゥアルド・カバジェーロ・カルデロン、マヌエル・メヒア・バジェーホ、そしてセルバンテス賞とアストゥリアス皇太子文学賞を受賞した作家アルバロ・ムティスなど、成功した作家たちが現れた。

8.2. 美術

コロンビア美術は3000年以上の歴史を持つ。コロンビアの芸術家たちは、多様な様式と媒体を用いて、国の変化する政治的・文化的背景を捉えてきた。コロンビアでは、アメリカ大陸の他のどの地域よりも早く、紀元前3000年頃に陶器が製作されていたという考古学的証拠がある。

金細工の最も初期の例は、太平洋岸のトゥマコ人に帰属し、紀元前325年頃に遡る。およそ紀元前200年から西暦800年の間に、石彫りの名手であったサン・アグスティン文化は「古典期」に入った。彼らは、高くなった儀式の中心地、石棺、そして擬人化された、あるいは動物形象の形をした大きな石のモノリスを石で建立した。

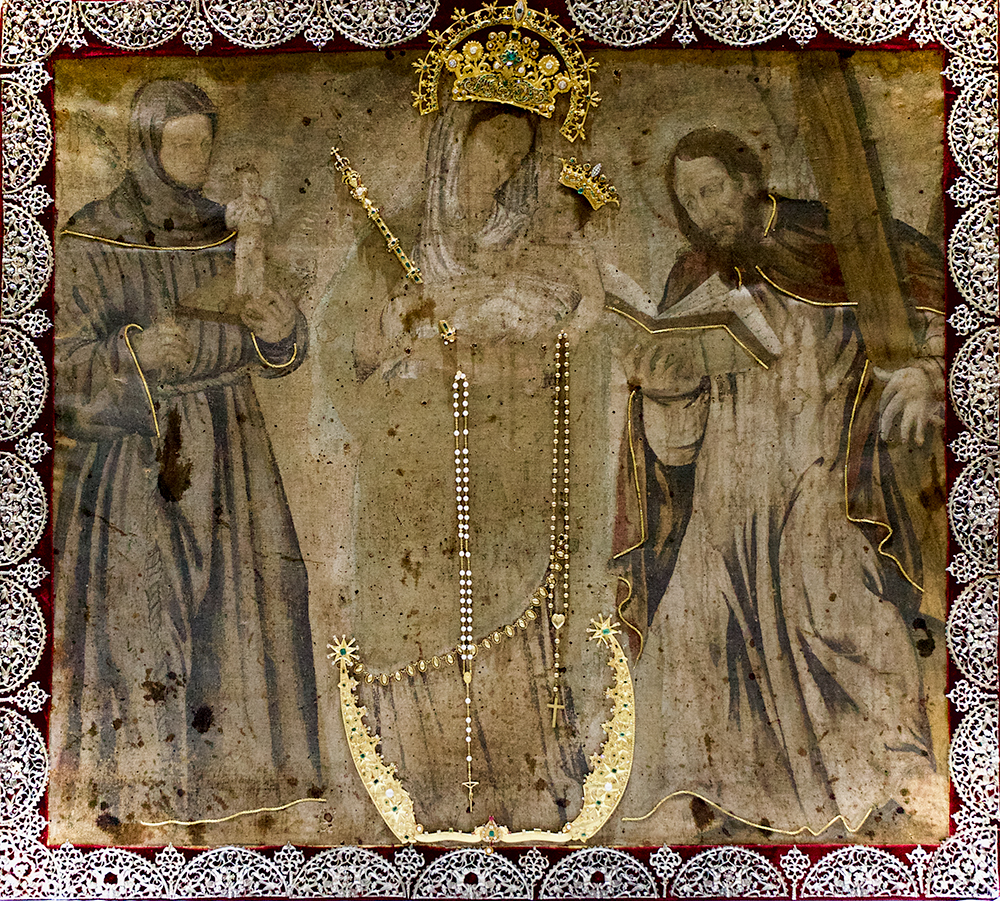

コロンビア美術は当時の流行を追っており、16世紀から18世紀にかけては、スペインのカトリシズムがコロンビア美術に大きな影響を与え、ブルボン家がスペイン王位に就くと、人気のあったバロック様式はロココ様式に取って代わられた。この時代、スペイン植民地において最も重要なネオグラナダ(コロンビア)の画家は、グレゴリオ・バスケス・デ・アルセ・イ・セバージョス、ガスパル・デ・フィゲロア、バルタサール・バルガス・デ・フィゲロア、バルタサール・デ・フィゲロア(父)、アントニオ・アセロ・デ・ラ・クルス、そしてホアキン・グティエレスであり、彼らの作品は保存されている。また、アロンソ・デ・ナルバエスも重要であり、彼はセビリア県生まれだが人生の大部分を植民地コロンビアで過ごし、イタリア人のアンジェリーノ・メドーロもコロンビアとペルーに住み、トゥンハ市のいくつかの教会に保存されている美術作品を残した。

19世紀半ばには、最も注目すべき画家の一人としてラモン・トーレス・メンデスがおり、彼はコロンビアの様々な地域の人々とその習慣を描いた質の高い一連の絵画を制作した。19世紀には、その他にもアンドレス・デ・サンタ・マリア、ペドロ・ホセ・フィゲロア、エピファニオ・ガライ、メルセデス・デルガド・マラリノ、ホセ・マリア・エスピノサ、リカルド・アセベド・ベルナルなどが注目された。

近年では、コロンビアの芸術家ペドロ・ネル・ゴメスとサンティアゴ・マルティネス・デルガドが1940年代にコロンビア壁画運動を開始し、アール・デコの新古典主義的特徴を打ち出した。1950年代以降、コロンビア美術は独特の視点を持ち始め、20世紀の概念の下で伝統的な要素を再発明した。この例としては、イグナシオ・ゴメス・ハラミージョによるグライフの肖像画があり、これはコロンビア美術が典型的なコロンビアのテーマに新しい技法を適用して何ができるかを示している。カルロス・コレアは、彼の典型的な作品「Naturaleza muerta en silencio」(静かなる死せる自然)で、幾何学的抽象とキュビスムを組み合わせている。アレハンドロ・オブレゴンは、その独創性、動物(特にアンデスコンドル)の象徴的かつ表現主義的な使用によるコロンビアの風景画により、しばしば現代コロンビア絵画の父であり、この時期で最も影響力のある芸術家の一人と見なされている。フェルナンド・ボテロ、オマール・ラジョ、エンリケ・グラウ、エドガル・ネグレット、ダビド・マンスール、ロドリゴ・アレナス・ベタンクール、オスカル・ムリーリョ、ドリス・サルセド、オスカル・ムニョスは、国際的に活躍するコロンビアの芸術家の一部である。

16世紀から18世紀にかけてのコロンビア彫刻は、主にスペインの宗教彫刻の流派に強く影響を受けた、教会の宗教的描写に専念していた。コロンビア共和国初期には、国内の芸術家たちは、素朴な新古典主義の傾向で、政治家や公人の彫刻肖像の制作に焦点を当てていた。20世紀になると、コロンビア彫刻は、国民的感性のより良い理解を目指して、大胆かつ革新的な作品を展開し始めた。

コロンビアの写真は、ダゲレオタイプの到来によって特徴づけられた。ジャン=バティスト・ルイ・グロは1841年にダゲレオタイププロセスをコロンビアにもたらした。ピロト公共図書館は、ラテンアメリカ最大のネガフィルムアーカイブを所蔵しており、1848年から2005年までのコロンビアをカバーする170万枚の古写真が含まれている。

コロンビアの報道機関は漫画家の作品を推進してきた。近年では、ファンジン、インターネット、独立系出版社がコロンビアにおけるコミックの成長に不可欠となっている。

8.3. 建築

時代を通じて、先住民族のものから現代的なものまで、植民地時代(軍事および宗教)、共和制時代、移行期、近代様式を経て、さまざまな建築様式が存在してきた。

古代の住居地域、長屋、段畑、インカ道系のような道路、墓地、地下墳墓、ネクロポリスはすべて、先住民族の建築遺産の一部である。著名な先住民の建造物には、先土器時代および土器時代の考古学遺跡であるテケンダマ、ティエラデントロ(先コロンブス期の記念碑的なシャフト型墳墓と副室が最も集中している公園)、サン・アグスティン、ウイラ県にある南米最大の宗教的記念碑と巨石彫刻のコレクション、失われた都市(山腹に刻まれた一連のテラス、タイル張りの道路網、いくつかの円形広場を持つ考古学遺跡)、そして主に石、木、葦、泥で建てられた大きな村落などがある。

征服と植民地化の時代の建築は、主にヨーロッパの様式を現地の条件に適応させたものであり、スペインの影響、特にアンダルシアとエストレマドゥーラの影響が容易に見られる。ヨーロッパ人が都市を建設した際には、幾何学的な空間の寸法設定(広場、通り)と、方向性を示す具体的な地点の配置が同時に行われた。カリブ海全域および内陸の一部の都市では、イギリス、フランス、オランダの海賊や敵対的な先住民族集団からのスペイン植民地集落への危険のため、要塞の建設が一般的であった。修道会に属する教会、礼拝堂、学校、病院は都市に大きな影響を与えている。バロック建築は軍事施設や公共空間で使用されている。マルセリーノ・アロヨ、フランシスコ・ホセ・デ・カルダス、ドミンゴ・デ・ペトレスは新古典主義建築の偉大な代表者であった。

国会議事堂はロマン主義の偉大な代表である。アンティオキア県の植民地化の際には、ドア、窓、手すり、天井に木材が広範囲に使用された。カリブ海地域の建築は、強いアラビアの影響を受けている。ボゴタのクリストバル・コロン劇場は19世紀の建築の豪華な例である。量的な概念に革新を取り入れたキンタス住宅は、共和制建築の最良の例のいくつかである。都市における共和制の活動は、森林のある公園、小さな都市公園、大通りの3種類の空間の設計に焦点を当てており、ゴシック様式は教会の設計に最も一般的に使用された。

デコ様式、近代新古典主義、折衷主義の民俗学的およびアール・デコの装飾的な資源は、特に移行期において、コロンビアの建築に大きな影響を与えた。近代建築は、新しい建設技術と新しい材料(鋼鉄、鉄筋コンクリート、ガラス、合成材料)をもたらし、トポロジー建築と軽量スラブシステムも大きな影響を与えた。近代運動の最も影響力のある建築家は、ロヘリオ・サルモナとフェルナンド・マルティネス・サナブリアであった。

コロンビアの現代建築は、材料により大きな重要性を与えるように設計されており、この建築は特定の自然および人工の地理を考慮し、また感覚に訴える建築でもある。コロンビアの建築的および都市的遺産の保存は近年推進されている。

8.4. 音楽

コロンビアは、あらゆるリズムに触れる才能の活気に満ちたコラージュを持っている。それは約1,024の民俗リズムを持つ「千のリズムの国」として知られている。コロンビア出身の音楽家、作曲家、音楽プロデューサー、歌手は、シャキーラ、フアネス、カルロス・ビベスなどをはじめ、国際的に認知されている。コロンビア音楽は、ヨーロッパの影響を受けたギターと歌の構造を、先住民の大きなガイタフルートや打楽器と融合させ、その打楽器構造と舞踊形式はアフリカから来ている。コロンビアは多様でダイナミックな音楽環境を持っている。

ギジェルモ・ウリベ・オルギン(コロンビア国立交響楽団の重要な文化的人物)、ルイス・アントニオ・カルボ、ブラス・エミリオ・アテオルテゥアは、芸術音楽の最も偉大な提唱者の一部である。ボゴタ・フィルハーモニー管弦楽団は、コロンビアで最も活発なオーケストラの一つである。

カリブ海音楽には、クンビア(マラカス、太鼓、ガイタ、グァチャラカで演奏される)、ポロ(単調だが陽気なリズム)、マパレ(速いリズムと絶え間ない手拍子が特徴)、そしてカリブ海沿岸北部発祥の「バジェナート」(主にカハ、グァチャラカ、アコーディオンで演奏される)など、多くの活気あるリズムがある。

太平洋岸の音楽、例えばクルラオは、太鼓(土着のマリンバ、クヌーノス、バスドラム、サイドドラム、クアトロ・グアサスまたは管状ラトルなどの楽器)を多用することが特徴である。太平洋岸南部の重要なリズムはコントラダンサ(衣装の鮮やかな色彩のためダンスショーで用いられる)である。コロンビア南太平洋地域のマリンバ音楽、伝統的な聖歌、踊りは、ユネスコの無形文化遺産の代表リストに登録されている。

アンデス地域の重要な音楽リズムには、ダンサ(ヨーロッパのコントルダンスの変容から生じたアンデス民俗舞踊)、バンブーコ(ギター、ティプレ、マンドリンで演奏され、カップルで踊られるリズム)、パシージョ(オーストリアのワルツとコロンビアの「ダンサ」に着想を得たリズムで、歌詞は著名な詩人によって作詞された)、グアビーナ(ティプレ、バンドーラ、レキントが基本的な楽器)、サンフアネーロ(トリマ県とウイラ県で発祥し、陽気で速いリズム)がある。これらの伝統的なリズムとは別に、サルサ音楽が国中に広まっており、カリ市は多くのサルサ歌手から「世界の新しいサルサの首都」と見なされている。

東部平原の音楽を特徴づける楽器は、ハープ、クアトロ(4弦ギターの一種)、マラカスである。この地域の重要なリズムには、ホローポ(速いリズムで、フラメンコの祖先の結果としてタッピングもある)とガレロン(カウボーイが仕事をしている間によく聞かれる)がある。

アマゾン地域の音楽は、先住民の宗教的慣習に強く影響されている。使用される楽器には、マンガレ(一対の大きな円筒太鼓からなる儀式用の楽器)、ケーナ(旋律楽器)、ロンダドール、コンガ、鐘、さまざまな種類のフルートなどがある。

サン・アンドレス、プロビデンシア、サンタ・カタリナ諸島の音楽は、通常、マンドリン、タブベース、ジョーボーン、ギター、マラカスを伴う。諸島の人気のあるリズムには、スコティッシュ、カリプソ、ポルカ、メントなどがある。

8.5. 食文化

コロンビアの多様な料理は、その多様な動植物相、そして民族グループの文化的伝統に影響を受けている。コロンビアの料理と食材は地域によって大きく異なる。最も一般的な食材には、米やトウモロコシなどの穀物、ジャガイモやキャッサバなどの塊茎、各種の豆類、牛肉、鶏肉、豚肉、ヤギ肉などの肉類、魚介類などがある。コロンビア料理には、ケープグーズベリー、フェイジョア、アラザ、ドラゴンフルーツ、マンゴスティーノ、グラナディラ、パパイヤ、グアバ、モーラ(ブラックベリー)、ルロ、サワーソップ、パッションフルーツなど、様々な熱帯果物も特徴的である。コロンビアは世界最大のフルーツジュース消費国の一つである。

代表的な前菜とスープには、パタコネス(揚げ青プランテン)、サンコチョ・デ・ガジーナ(根菜入り鶏肉スープ)、アヒアコ(ジャガイモとトウモロコシのスープ)がある。代表的な軽食とパンには、パンデボノ、アレパ(コーンケーキ)、アボラハード(チーズ入り揚げ甘プランテン)、トルタ・デ・チョコ、エンパナーダ、アルモハバナがある。代表的なメインコースには、バンデハ・パイサ、レチョーナ・トリメンセ、マモーナ、タマレス、魚料理(アロス・デ・リサなど)があり、特に沿岸地域ではキッビ、スエロ、コステーニョチーズ、カリマニョーラも食される。代表的な付け合わせには、パパス・チョレアダス(チーズがけジャガイモ)、レモラーチャス・レジェナス・コン・ウエボ・ドゥーロ(固ゆで卵詰めビーツ)、アロス・コン・ココ(ココナッツライス)がある。有機食品は大都市で現在のトレンドであるが、一般的に全国的に果物や野菜は非常に自然で新鮮である。

代表的なデザートには、ブニュエロ、ナティージャ、マリア・ルイサ・ケーキ、グアヤバ(グアバゼリー)製のボカディージョ、コカーダ(ココナッツボール)、カスキートス・デ・グアヤバ(砂糖漬けグアバの皮)、トルタ・デ・ナタス、オブレア、フラン・デ・マンゴー、ロスコーン、ミルホハ、マンハル・ブランコ、ドゥルセ・デ・フェイジョア、ドゥルセ・デ・パパユエラ、トルタ・デ・モヒコン、エスプンハード・デ・クルバがある。典型的なソース(サルサ)には、オガオ(トマトと玉ねぎのソース)とコロンビア風アヒがある。

代表的な飲み物には、コーヒー(ティント)、チャンプース、チョラード、ルラーダ、アベナ・コロンビアーナ、サトウキビジュース、アグアパネルラ、アグアルディエンテ、ホット・チョコレート、そして新鮮なフルーツジュース(しばしば水や牛乳で作られる)がある。

8.6. スポーツ

テホはコロンビアの国技であり、標的に投射物を投げて当てるチームスポーツである。しかし、コロンビアのすべてのスポーツの中で、サッカーが最も人気がある。コロンビアは2001年のコパ・アメリカで優勝し、無敗、無失点、全試合勝利という新記録を樹立した。コロンビアは「年間最優秀チーム」を2度受賞している。

コロンビアはローラースケートの中心地である。代表チームは世界ローラースピードスケート選手権で常に強豪である。コロンビアは伝統的に自転車競技に非常に強く、多くのコロンビア人自転車選手が主要な自転車競技大会で勝利を収めている。

野球はカルタヘナやバランキージャのような都市で人気がある。これらの都市からは、オーランド・カブレラ、エドガー・レンテリア(1997年と2010年のワールドシリーズで優勝)など、メジャーリーグベースボールでプレーした優れた選手が輩出されている。コロンビアは1947年と1965年に世界アマチュア野球選手権で優勝した。

ボクシングは、コロンビアにとってより多くの世界チャンピオンを生み出してきたスポーツの一つである。

モータースポーツもコロンビア人のスポーツの好みにおいて重要な位置を占めており、ファン・パブロ・モントーヤはF1で7勝を挙げたレーシングカードライバーとして知られている。コロンビアはまた、BMX、柔道、射撃、テコンドー、レスリング、ハイダイビング、陸上競技などのスポーツでも優れており、重量挙げやボウリングにおいても長い伝統を持っている。

8.7. 世界遺産

コロンビア国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が6件、自然遺産が2件、複合遺産が1件ある(2023年現在)。

- 文化遺産

- カルタヘナの港、要塞群と建造物群(1984年)

- モンポスの歴史地区(1995年)

- サン・アグスティン遺跡公園(1995年)

- ティエラデントロの国立遺跡公園(1995年)

- コロンビアのコーヒー産地の文化的景観(2011年)

- インカ道システム(2014年、他5カ国と共有)

- 自然遺産

- ロス・カティオス国立公園(1994年) - 2009年から2015年まで危機遺産

- マルペロ島動植物保護区(2006年)

- 複合遺産

- チリビケテ国立公園「ジャガーのマロカ」(2018年)

これらの世界遺産は、コロンビアの豊かな自然環境と多様な文化の歴史を物語っており、国内外から多くの観光客が訪れる。

8.8. 祝祭日

コロンビアには多くの国民の祝日と宗教的な祭日があり、これらは国の文化と伝統を反映している。主要な祝祭日には以下のようなものがある。多くはカトリック教会の暦に関連しており、一部は月曜日に移動して連休となる「Ley Emilianiスペイン語」(エミリアーニ法)の適用を受ける。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Año Nuevoスペイン語 | |

| 1月6日の次の月曜日 | 公現祭(東方の三博士の日) | Día de los Reyes Magosスペイン語 | 移動祝祭日 |

| 3月19日の次の月曜日 | 聖ヨセフの日 | Día de San Joséスペイン語 | 移動祝祭日 |

| 変動(3月または4月) | 聖木曜日 | Jueves Santoスペイン語 | 復活祭前の木曜日 |

| 変動(3月または4月) | 聖金曜日 | Viernes Santoスペイン語 | 復活祭前の金曜日 |

| 5月1日 | メーデー | Día del Trabajoスペイン語 | |

| 変動(5月または6月) | 主の昇天 | Ascensión del Señorスペイン語 | 復活祭後40日目の次の月曜日 |

| 変動(5月または6月) | 聖体の祝日 | Corpus Christiスペイン語 | 主の昇天の祝日の2週間後の月曜日 |

| 変動(6月) | イエス・キリストの聖心 | Sagrado Corazón de Jesúsスペイン語 | 聖体の祝日の9日後の月曜日 |

| 6月29日の次の月曜日 | 聖ペテロと聖パウロの祝日 | San Pedro y San Pabloスペイン語 | 移動祝祭日 |

| 7月20日 | 独立記念日 | Día de la Independenciaスペイン語 | |

| 8月7日 | ボヤカの戦い戦勝記念日 | Batalla de Boyacáスペイン語 | |

| 8月15日の次の月曜日 | 聖母の被昇天 | Asunción de la Virgenスペイン語 | 移動祝祭日 |

| 10月12日の次の月曜日 | 民族の日(コロンブス・デー) | Día de la Razaスペイン語 | 移動祝祭日 |

| 11月1日の次の月曜日 | 諸聖人の日 | Todos los Santosスペイン語 | 移動祝祭日 |

| 11月11日の次の月曜日 | カルタヘナ独立記念日 | Independencia de Cartagenaスペイン語 | 移動祝祭日 |

| 12月8日 | 無原罪の御宿り | Inmaculada Concepciónスペイン語 | |

| 12月25日 | クリスマス | Navidadスペイン語 |

これらの祝祭日に加え、各地域や都市では独自の祭りやカーニバル(例:バランキージャのカーニバル、黒人と白人のカーニバル、メデジン花祭りなど)が盛大に催される。