1. Early Life and Education

アルトゥール・ニキシュは、幼少期から非凡な音楽的才能を示し、ウィーン音楽アカデミーでの専門教育を通じてその才能を磨いた。

1.1. Birth and Family Background

アルトゥール・アウグスティヌス・アダルベルトゥス・ニキシュは、1855年10月12日にオーストリア帝国領ハンガリー王国のモションセントミクローシュ(Mosonszentmiklósハンガリー語)で生まれた。彼の父親はドイツ=スラヴ系で男爵家の簿記係を務め、母親のルイーゼ・フォン・ロボツはハンガリー人であった。ニキシュはその後、家族の移住に伴い、モラヴィア地方のブッションヴィッツで育ち、ハンガリー語ではなくドイツ語を話して成長した。

彼は幼い頃から音楽の神童と見なされており、5歳で学校の教師からピアノと初歩的な音楽理論を習い、驚くべき進歩を遂げた。同じく5歳でヴァイオリンも弾き始め、7歳の時には自動演奏楽器オーケストリオンで聴いたジョアキーノ・ロッシーニの『セビリアの理髪師』や『ウィリアム・テル序曲』、ジャコモ・マイアベーアの『悪魔のロベール』の序曲を、一度聴いただけでピアノで完全に再現したという逸話が残っている。8歳でピアニストとして公開演奏会を行い、この頃にはジギスモント・タールベルクによるオペラのピアノ編曲を演奏できるほどの腕前であった。さらに作曲も行い、ソナタ、弦楽四重奏曲、カンタータ、交響曲などを手掛けた。

息子の音楽の才能を目の当たりにした父親の判断により、ニキシュは正規の学校教育は受けず、家庭教師がつけられた。この家庭教師のおかげで、ニキシュは深い教養を身につけ、数ヶ国語を操るようになったと言われている。音楽評論家のウエルナー・エールマンは、ニキシュの文章表現には並々ならぬ教養がうかがわれると指摘している。

1.2. Vienna Conservatory Period

1866年、11歳でウィーン音楽アカデミーに入学し、作曲、ピアノ、ヴァイオリンを学んだ。彼の成績は非常に優秀で、入学後すぐに卒業者にのみ開かれている上級作曲クラスに編入されるほどであった。13歳の時には、作曲部門の1等賞(受賞作品は弦楽六重奏)、ヴァイオリン部門の1等賞、ピアノ部門の2等賞など、音楽院の様々な賞を受賞した。16歳の時には、代役としてウィーン宮廷歌劇場管弦楽団をバックにヴァイオリン・ソロを演奏した。

ニキシュは学生時代から、様々なオーケストラのメンバーとしても活動していた。1872年には師ヨーゼフ・ヘルメスベルガー2世の推薦により、リヒャルト・ワーグナーが指揮するオーケストラの一員としてベートーヴェンの『交響曲第3番』を演奏した。その1週間後にはバイロイト祝祭劇場の基礎工事の着工式で、同じくベートーヴェンの『交響曲第9番』を演奏した。ニキシュはこの経験から大きな影響を受け、「ワーグナーがウィーンで指揮した『エロイカ(交響曲第3番)』やバイロイトでの『第九』は、私のベートーヴェンのイメージに、ひいては私のオーケストラの解釈に、決定的影響を与えました。ワーグナーは決して「熟練した指揮者」ではありませんでしたが、彼の「動き」そのものがもう音楽と言えます」と語っている。

1873年にはウィーン宮廷歌劇場管弦楽団に第2ヴァイオリン奏者として参加し、作曲家自身の指揮のもとアントン・ブルックナーの『交響曲第2番』を演奏した。ニキシュはのちにこの経験を振り返って「私はこの交響曲を弾きながら、たちどころに感動した。そして46年が経った今でも、私はこの曲にたいしても、また他の交響曲にたいしても、同じ感動を覚えている」と述べている。

18歳で音楽院の卒業演奏会で初めてオーケストラの前に立ち、自作の『交響曲第1番』を指揮した。ニキシュは作曲家としても認められていたが、後年「屋上屋を架すことはない」と言って作曲をやめた。

2. Musical Career

アルトゥール・ニキシュは、ヴァイオリニストとしての活動から指揮者へと転身し、そのキャリアを通じて数々の重要なポストを歴任した。

2.1. Violinist Activities

1874年1月1日、ニキシュはウィーン宮廷歌劇場の第1ヴァイオリン奏者となった。彼はフランツ・リストやヨハネス・ブラームス、ジュゼッペ・ヴェルディ、アントン・ルビンシテインなどの指揮のもとで演奏したが、オーケストラでの生活は彼にとって退屈なものであった。1875年から1876年にかけては8回の無断欠席をし、ポケットマネーで代役を雇うほどであったため、たびたび生活に困窮した。特にイタリアのベルカント・オペラが演奏される際には頻繁に仕事をさぼっていたという。

音楽院時代のニキシュの作曲の師であり、宮廷楽長でもあったフェリックス・オットー・デッソフは、そんなニキシュの様子を気にかけていた。ライプツィヒ歌劇場の監督であるアンゲロ・ノイマンから「ライプツィヒ市立劇場が合唱指揮者を募集している」という情報を得ると、デッソフはニキシュに声をかけた。これによりニキシュは、ウィーンを離れて指揮者として活動していく決意を固めた。

2.2. Early Conducting Career

1878年、ニキシュはライプツィヒ歌劇場の合唱指揮者に就任した。わずか4週間後にはカペルマイスターの地位に昇進した。彼の指揮者としてのデビューは1878年2月11日に行われ、ポール・ラコンブのオペレッタを暗譜で指揮した。このデビューは「オーケストラと舞台は魔法にかかったようになった」と評されるほどの大成功を収めた。

デビューから1年後、24歳の若さでオーケストラの首席指揮者に就任したが、初めてのリハーサルではオーケストラ団員たちから「若すぎる」と反感を買い、『タンホイザー』の演奏を拒否された。ザルツブルクでこの反乱を知ったノイマンは、「ニキシュのリハーサルが気に入らない場合、序曲を演奏したのちに解散してよい」と電報を打ち、なんとかリハーサルは続行された。その結果、団員たちはニキシュの指揮に感動し、『タンホイザー』全曲を演奏したという逸話が残っている。

ニキシュは着任から10年間、ライプツィヒ市立劇場のために尽力した。彼は古い作品を新たな演出で上演する一方で、ワーグナーの『ニーベルングの指環』や『トリスタンとイゾルデ』といった新しい作品を積極的に上演した。ニキシュが率いた時代、ライプツィヒ市立劇場にはイグナーツ・ブリュルやアウグスト・ブンゲルトといった作曲家が指揮者として登場し、特に自作の『シェッキンゲンのトランペット吹き』を指揮したヴィクトル・ネスラーは好評を博した。ニキシュのもとでライプツィヒ市立劇場は、ドイツのオペラ劇場のトップの地位に躍り出たと言われている。

ニキシュによるレベルアップの結果、他の優秀な指揮者たちもライプツィヒ市立劇場に登場するようになった。1886年から1887年にかけてはアレクサンダー・フォン・フィーリッツがオペラ指揮者として登場し、同じく1886年からはグスタフ・マーラーが副楽長の地位に就いた。ニキシュとマーラーはともに聴衆の心を掴み、互いに尊敬の念を抱いていたが、個人的に打ち解けることはなかった。2年後にマーラーがライプツィヒを去ると、ニキシュもライプツィヒを狭いと感じるようになった。

また、ニキシュはライプツィヒ市立劇場のオーケストラであるライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の演奏会にも登場した。1880年にはロベルト・シューマンの『交響曲第4番』を指揮して未亡人のクララ・シューマンに激賞された。さらに1884年には同オーケストラでアントン・ブルックナーの『交響曲第7番』の世界初演を行い、大きな成功を収めた。

3. Major Conducting Engagements

アルトゥール・ニキシュは、そのキャリアを通じて数々の著名なオーケストラで指揮者を務め、それぞれの楽団の発展に大きく貢献した。

3.1. Leipzig Gewandhaus Orchestra

35年間音楽監督を務めていたカール・ライネッケが退任した後、1895年にライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団はその次期音楽監督としてニキシュを選出した。ニキシュはライプツィヒの聴衆たちから熱狂的に受け入れられ、以後四半世紀にわたって「ライプツィヒで最も人気の人物」であったとされる。ライプツィヒとの契約は、後述のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団との契約と同様に、ニキシュが死去する1922年まで続いた。

ニキシュはライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のレパートリーを大幅に拡大した。ライネッケ時代のレパートリーは古典的な作品とシューマンの作品が中心で、同時代の音楽はほとんど演奏されていなかったが、ニキシュはフランツ・リスト、アントン・ブルックナー、ヨハネス・ブラームス、ピョートル・チャイコフスキー、リヒャルト・ワーグナー、リヒャルト・シュトラウスなど、同時代の作曲家たちの作品を積極的にライプツィヒに紹介した。1896年には自身が指揮するブラームスの『交響曲第4番』の演奏会に作曲家ブラームスを招いた。また、1919年から1920年にかけてのシーズンには、ブルックナーの交響曲の連続演奏会も行っている。

さらにニキシュは、ノーギャラで「労働者演奏会」を開催することもあった。第一次世界大戦終結を祝した1918年の大晦日には、「自由と平和の祭」に集まったライプツィヒの労働者のためにベートーヴェンの『交響曲第9番』を演奏した。

ニキシュはライプツィヒの人々から深く愛されていた。ライプツィヒの電気労働組合がストライキを行っていた時、「ニキシュが心臓発作に見舞われ、救命装置が停電のため作動しない」という噂が流れると、すぐにストライキが中止されるほどであったという。

3.2. Boston Symphony Orchestra

1889年、ニキシュは創設者のヘンリー・リー・ヒギンソンに請われ、ボストン交響楽団の指揮者に就任し、ライプツィヒを去った。ボストン交響楽団は裕福なパトロンに支えられた優秀なオーケストラであり、ニキシュに年間1.00 万 USDという王侯級の年俸を支給したほか、演奏旅行の際も贅沢なサロン風車両を割り当てた。しかし、合計30.00 万 km近くアメリカ国内を旅する中でニキシュはストレスが溜まってしまい、4年ほどで辞任した。辞任に際してはいくつかの都市でお別れ演奏会が開かれた。上地隆裕は「楽団の創設初期、ニキシュが在任した、というだけで、ボストン交響楽団史には一層重みが加わるのである」と評している。なお、ボストン交響楽団団員としてニキシュのもとで演奏した音楽家にはオトカル・ノヴァーチェクがいる。

3.3. Budapest Royal Opera

1893年、ニキシュはヨーロッパに戻り、ハンガリー国立歌劇場で首席楽長に就任した。しかし、彼は権謀術数に嫌気がさし、任期途中で辞任した。この頃についてニキシュは、「自分をハンガリー人だと思うのが嫌になった」とまで述べている。一方で、ハープ奏者を務めていたアルフレート・ケスナーのために国立ロイヤルアカデミーのポストを紹介するなど、他者への配慮も見せた。

3.4. Berlin Philharmonic Orchestra

初代首席指揮者のハンス・フォン・ビューローが引退した後、しばらくはハンス・リヒターやフェリックス・モットル、リヒャルト・シュトラウスといった客演指揮者たちを招いていたベルリン・フィルハーモニー管弦楽団は、1895年に首席指揮者としてニキシュを選出した。同じ1895年に結ばれたライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団とのダブル契約は、1922年にニキシュが死去するまで続いた。

ニキシュ時代のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団は「第2の全盛時代」を迎えたと評されている。ただし、着任当初はベルリンでの知名度が低かったこともあって苦戦を強いられた。1895年10月14日に行われたベルリンでのデビュー・コンサートは、その4日前にライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団で行われたデビュー・コンサートほどの成功は得られず、無料切符を配布したにもかかわらず会場が半分しか埋まらないほどであった。また、『ドン・ファン』『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら』『英雄の生涯』『アルプス交響曲』といったリヒャルト・シュトラウスの主要な管弦楽作品を全て演奏した1897年のコンサートでも、ホールはほぼ空っぽであった。批評家たちもニキシュについて「気取り屋」「派手好き」と評したほか、ベートーヴェンの解釈については水準以下であると判断した。

しかし、ニキシュは少しずつ評判を勝ち取っていった。1897年にはドイツ、スイス、フランスへの演奏旅行がニキシュ1人に任せられることになった。この演奏旅行は成功を収め、特にパリでは数千人が押し寄せるほどの大成功であった。なお、パリの演奏会では、数日前に発生した火災の死者たちのために曲目をベートーヴェンの『交響曲第3番』に変更しており、第2楽章の葬送行進曲では楽団員たちを起立させて演奏させた。

外国での成功を受けて、ベルリンの人々もニキシュとベルリン・フィルハーモニー管弦楽団に興味を示し始め、立見席が完売するようになった。これにより1898年には「ガラス屋根のホール」が建設されたほか、翌年には1036の座席を持つ「ベートーヴェンザール」の建設用地が確保された。また、ベルンブルガー通りの古い建物がいくつか取り壊されると、シュテルン音楽院まで収容可能な広大な敷地を有するようになった。その後、1899年、1901年、1904年に再び大規模な演奏旅行を行った。

その後も演奏旅行は行われたが、1914年に第一次世界大戦が始まると外国への演奏旅行は不可能となった。スカンディナビアの中立国は門戸を開いていたが、1917年に予定されていたオスロでの演奏会は、ドイツへの反対運動により頓挫した。ニキシュ自身は長らく世界市民的な考えを抱いていたため、大戦中も「国際主義的な芸術家」を自認し、「芸術を通じて人々の間に相互理解と友好の架け橋を築く」ことを自身の使命と考えていたという。

ニキシュ時代のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団には、マッティア・バッティスティーニ、テレサ・カレーニョ、フリッツ・クライスラー、エレナ・ゲルハルト、パブロ・カザルス、ハインリヒ・シュルスヌス、ヤッシャ・ハイフェッツといった著名なソリストたちが登場した。また、団員としてコンサートマスターのヴァーツラフ・ターリヒ、ルイス・パーシンガー、チェリストのジョゼフ・マルキンらがニキシュのもとで演奏した。なお、ニキシュ在任中の1903年12月7日には、楽団員がベルリン・フィルハーモニー管弦楽団有限会社を設立している。

3.5. London Symphony Orchestra

ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団とベルリン・フィルハーモニー管弦楽団というドイツトップクラスのオーケストラ2つを指揮しつつも、ニキシュはさらに活躍の場を広げた。1905年からロンドン交響楽団を指揮するようになり、1912年から1914年にかけては同団の首席指揮者を務めた。1912年4月には、ヨーロッパのオーケストラとして初めてロンドン交響楽団を率いてアメリカ合衆国巡演を行った。ニキシュはロンドン交響楽団の首席ホルン奏者アドルフ・ボルスドルフを高く評価しており、リハーサルではその演奏のあまりの美しさに指揮棒を落とすことすらあったという。しかし、第一次世界大戦が勃発すると、彼は敵性国民と見なされ、ロンドン交響楽団の職を辞任せざるを得なくなった。

3.6. Guest Conducting

ニキシュはウィーン・フィルハーモニー管弦楽団やロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団など、世界各地の主要なオーケストラに客演指揮者として招かれた。彼はロンドンのコヴェント・ガーデンでリヒャルト・ワーグナーの『ニーベルングの指環』を指揮したこともある。また、1897年からはハンブルク・フィルハーモニー管弦楽団の指揮者に就任し、死去するまで務めた。1905年から1906年にかけては、ライプツィヒ市立劇場の監督とライプツィヒ音楽院院長を兼任し、音楽院では指揮のクラスを教えた。

ニキシュの多忙な客演活動は、1903年春のスケジュールに如実に表れている。彼の伝記には、木曜日にアルテンブルクで宮廷演奏会、金曜日にハンブルクで最後の定期演奏会、土曜日はハノーファーでの演奏会をこなしたあと、夜行列車でベルリンにとって返し、日曜日に楽員年金基金演奏会の公開ゲネプロを行い、月曜日にその演奏会を自ら指揮した。月曜日の夜、疲れを知らぬこの男は、列車でサンクトペテルブルクに向かい、3回の演奏会を指揮すると、モスクワも見逃すことなく、ここでも同じ回数の演奏会をこなしたと記されている。

一方、ニキシュはバイロイト祝祭劇場では一度も指揮をしなかった。これは、当時の「国際的な経歴を持った指揮者はバイロイトにはふさわしくない」という考えがあったためだと言われている。なお、指揮活動以外にも、ニキシュはピアニストとして歌手の伴奏を務めることもあった。

4. Repertoire and Interpretation

アルトゥール・ニキシュは、同時代の作曲家たちの作品を積極的に擁護し、独自の解釈で聴衆に提示することで、その音楽性を確立した。

4.1. Championing Contemporary Composers

ニキシュは生涯を通じて、一般にまだ広く認められていない作曲家の作品を繰り返しプログラムに載せることを自身の義務と考えていた。彼は後期ロマン派の作品や同時代の音楽を積極的に取り上げた。ニキシュが取り上げた同時代の作曲家には、ヨハネス・ブラームス、アントン・ブルックナー、ピョートル・チャイコフスキー、リヒャルト・シュトラウス、アルノルト・シェーンベルク、クロード・ドビュッシー、クット・アッテルベリ、ハンス・プフィッツナー、マックス・レーガー、フーゴ・ヴォルフ、ジャン・シベリウス、エドヴァルド・グリーグ、ニコライ・リムスキー=コルサコフ、アントニン・ドヴォルザーク、セザール・フランク、カミーユ・サン=サーンス、ヴァンサン・ダンディ、エドワード・エルガー、フレデリック・ディーリアス、オイゲン・ダルベール、エミール・ジャック=ダルクローズ、フーゴ・カウン、エーリヒ・ヴォルフガング・コルンゴルト、アナトーリ・リャードフ、モーリッツ・モシュコフスキ、ヨアヒム・ラフ、エミール・フォン・レズニチェク、フランツ・クサヴァー・シャルヴェンカ、マックス・フォン・シリングス、ゲオルク・シューマン、クリスティアン・シンディング、ヨゼフ・スク、ジョージ・セル、ヘルマン・ウンガー、ローベルト・フォルクマン、フェリックス・ワインガルトナー、フリードリヒ・ゲルンスハイム、オトカル・ノヴァーチェクなどがいる。また、ヴィルヘルム・ステーンハンマル、アントン・アーフェルカンプ、ユーリ・コニュス、ルドルフ・ノヴァチェク、フェルディナント・プフォール、ヴィクトル・ネスラーといった作曲家の作品の初演も指揮した。ニキシュ時代のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団では、初演作品が取り上げられなかったシーズンはなかったという。

同時にニキシュは、カール・ディッタース・フォン・ディッタースドルフ、カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ、ルイ・シュポーアといった過去の作曲家の作品も取り上げている。ただし、フランツ・ヨーゼフ・ハイドンやヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの作品はあまり取り上げておらず、1906年にモーツァルト生誕150年を記念した「モーツァルトの夕べ」が行われた程度であった。

ヘルベルト・ハフナーは、ニキシュが「ごたまぜのプログラム」を好んだと述べており、チャイコフスキーの『ヴァイオリン協奏曲』とブルックナーの『交響曲第8番』を組み合わせたり、フランツ・リストの『ハンガリー狂詩曲第1番』とブルックナーの『交響曲第9番』を組み合わせたりしたと指摘している。パウル・ベッカーは「アルトゥル・ニキシュは、チャイコフスキーとブルックナーの演奏で有名になった」と述べている。

4.1.1. アントン・ブルックナー

1873年にオーケストラの第2ヴァイオリン奏者としてブルックナーの『交響曲第2番』を演奏し、その素晴らしさに感動したニキシュは、のちに指揮者としてブルックナーの作品を数多く取り上げ、世界初演も行った。

ライプツィヒ市立劇場の楽長時代、ニキシュは自身が開催していた「現代音楽の夕べ」に、まだ演奏されたことのないブルックナーの『交響曲第7番』を取り上げるようフランツ・シャルクから勧められ分析し始めると、この作品に夢中になった。その後何度か作曲家と手紙のやりとりを交わし、1884年12月30日に世界初演を行った。演奏会は成功を収め、ブルックナーには2つの月桂冠が贈られた。

また、ニキシュはベルリン・フィルハーモニー管弦楽団のプログラムに少しずつブルックナーの作品を組み込んでいき、聴衆からの支持を獲得した。まずは1896年10月26日に、同月11日に亡くなったブルックナーへの追悼として『交響曲第7番』の第2楽章を演奏した。その後、1898年10月24日にブルックナーの『交響曲第5番』、1902年に『交響曲第2番』、1903年に『交響曲第9番』、1904年に同じく『交響曲第9番』、1905年に『交響曲第3番』、1906年に『交響曲第8番』、1907年に『交響曲第4番』と、少しずつブルックナー作品を取り上げていき、オーケストラのレパートリーとして定着させた。これは、当時ブルックナーの作品は聴衆からも音楽評論家からもあまり理解されなかったため、無理に宣伝をするのではなく、徐々に取り上げていくというニキシュの戦略であった。

4.1.2. ピョートル・チャイコフスキー

ニキシュはピョートル・チャイコフスキーの作品を積極的に指揮した。タイミングを見計らって徐々に取り上げたブルックナーの作品とは異なり、チャイコフスキーの作品は日常的にプログラムに取り入れた。特に『交響曲第4番』『交響曲第5番』『交響曲第6番』『ピアノ協奏曲第1番』『ヴァイオリン協奏曲』は何度もニキシュのプログラムに登場した。チャイコフスキーは、自身の指揮による世界初演では不評だった『交響曲第5番』を取り上げ、大成功を収めたニキシュに対し「この交響曲が拒否されたら、火にくべるつもりだった」と語りかけ、聴衆からの拍手のなかニキシュをかたく抱きしめたという。

4.1.3. リヒャルト・シュトラウス

ニキシュはリヒャルト・シュトラウスの作品を高く評価しており、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でも最初のシーズンから手がけている。特に『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら』『ツァラトゥストラはこう語った』『英雄の生涯』『家庭交響曲』『祝典前奏曲』『アルプス交響曲』は4回以上指揮している。

4.1.4. グスタフ・マーラー

ライプツィヒ市立劇場時代、グスタフ・マーラーとニキシュの仲はあまり良くなかったが、ニキシュはマーラーの作品をしばしば取り上げた。1896年11月9日にはベルリン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮して『交響曲第3番』の第2楽章を初演したほか、ライプツィヒでも同作を指揮した。また、ベルリンでは『交響曲第5番』『亡き子をしのぶ歌』『交響曲第2番』『交響曲第4番』『大地の歌』『交響曲第1番』を指揮した。1907年にはマーラー自身がベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の指揮台に登場し、『交響曲第3番』全曲を指揮した。ただし、歌曲以外は一度指揮しただけで終わっており、音楽評論家のウエルナー・エールマンは「(ニキシュは)マーラーの音楽に対しては幾分距離を置いて見ていたことを示しているように思われる」と述べている。

4.2. Interpretations of Beethoven and Liszt

ニキシュの作品解釈は、音響的な効果を狙ってテンポをずらしたり、弦楽器のポルタメントやフェルマータなどを用いたりしたほか、適宜楽譜の修正を行なったり、作品内の演奏順番を変更したりもした。例えば、ベートーヴェンの『レオノーレ序曲第2番』と『レオノーレ序曲第3番』の演奏順番を入れ替えることもあった。

ニキシュの音作りについて音楽評論家のウエルナー・エールマンは、「彼自身熟練したヴァイオリニストだったこともあって、彼の音作りの基本は弦楽器だった。まず弦楽器の音をたっぷり塗ったキャンバスの上に、他の楽器の光彩が重ねられてゆく」と述べている。ニキシュは演奏中に生じる直感を重視し、一定の法則に従って音楽を解釈することはせず、感情の強さに応じて解釈はほとんどどの演奏でも細部で絶えず変化した。指揮者のユージン・オーマンディはニキシュについて「同じ演奏をもう一度繰り返すことはありませんでした」と語っている。その一方でニキシュは、手首を自由に動かせるようになるために、指揮者はみなまずヴァイオリンを習うべきだと語っていた。また、ニキシュは暗譜で指揮をしたが、これは当時としては珍しいことであり、聴衆や同僚を驚かせた。

5. Conducting Style and Philosophy

アルトゥール・ニキシュの指揮は、その独特な技法と深い音楽哲学によって、多くの音楽家や聴衆を魅了した。

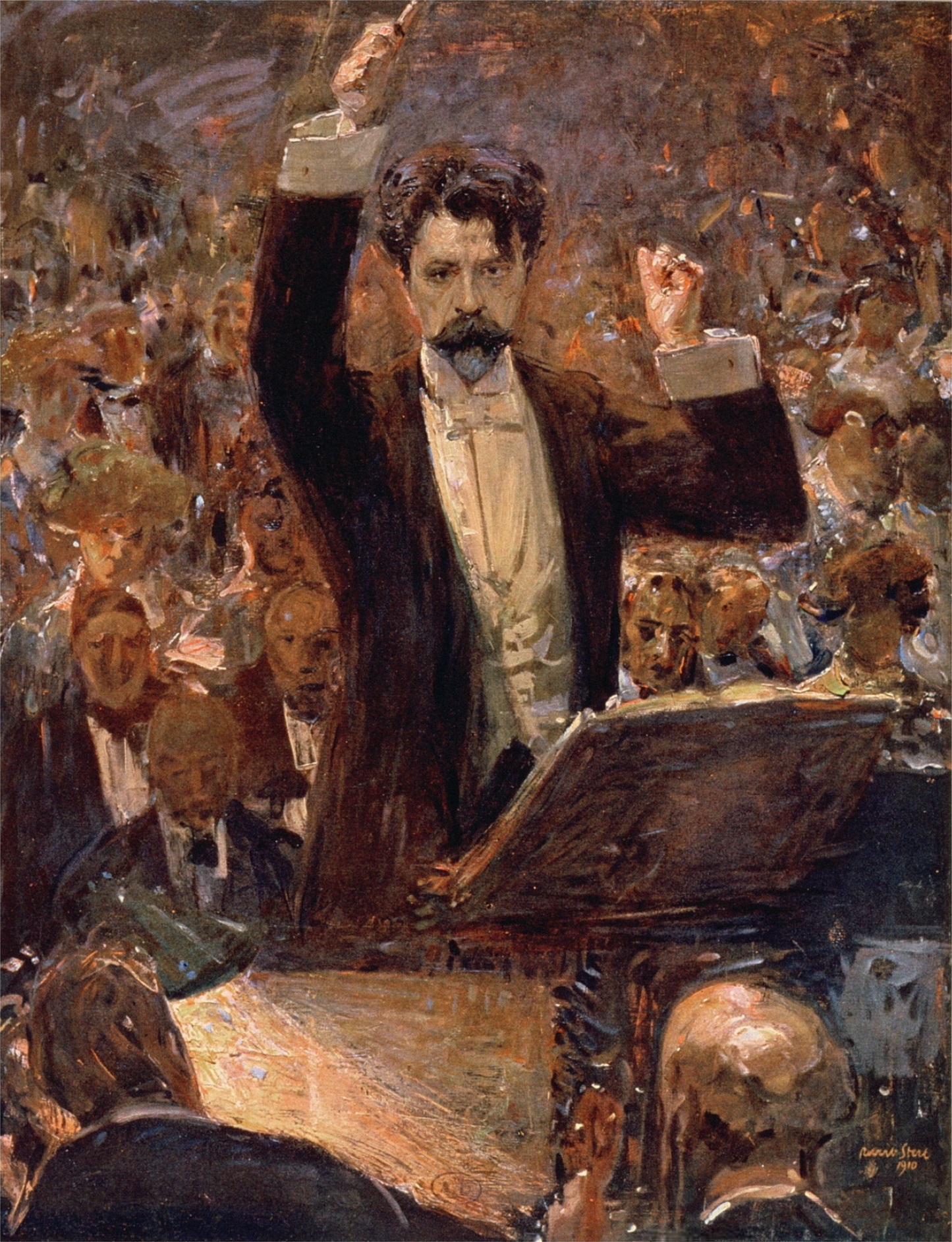

5.1. Subtle and Charismatic Conducting

ニキシュの指揮は控えめでありながら、絶大な効果を発揮したと言われている。彼は右手に持った長い指揮棒を、手首のスナップで先端を動かすのみで、左手で音楽の強調するポイントを示したとされる。また、楽団員たちに目で優しい合図を送ることで、演奏が難しい箇所を乗り越えたとも言われている。実際、フリッツ・ライナーはニキシュから「腕をまわすな。合図を出すときは目を使え」と言われたと証言している。

このような指揮テクニックで、ニキシュは楽団員たちから理想の音を引き出せたと評されている。楽団員たちは、自分たちでもよくわからないうちにニキシュが求める音を出していたと証言しているほか、指揮者のエイドリアン・ボールトは「ニキシュがレガートを指示すると、熟練した楽団員ならスタッカートで演奏するのは無理」とさえ述べている。ボールトは他にも「彼はいつも、できるかぎり単純な仕方で自分の結果を手に入れ、ごくわずかな動きで極めて大きな美しさを生むように思われた」「オーケストラ楽員としての彼の長い経験が、コンチェルトやオペラの指揮の際にあらわれもする非常な思いやりと結びついて、大多数の人々には思いも寄らないようなことが彼にはたやすくできるのだ」とも述べている。

「魔術」とも呼ばれた指揮の仕組みについては、楽団員たちと同様、ニキシュ自身もよくわかっていなかった。ニキシュは「私の感覚をどうやって奏者に伝えるのかとよく聞かれますが、どうするかわからないまま、ともかくやっています。一つの作品を指揮するときには、音楽の刺激的な力に心を奪われてしまいます。私は、一定の法則に従って音楽を解釈することはしません。ですから、私を突き動かす感情の強さに応じて、解釈は、ほとんどどの演奏でも、細部で絶えず変化します」と述べている。

ピョートル・チャイコフスキーは、ニキシュの指揮について「ハンス・フォン・ビューローの効果に富んだ、彼一流の真似できないやり方とはおよそ正反対だった。ビューローの指揮ぶりは、身振りがはげしく、聴衆を煽り、ときとして視覚に訴える効果を狙った。それに対し、ニキシュは静かで、余計な動作をできるだけ抑えた。しかし断固として、力強く、あくまでも自制がきいていた。彼は指揮するのではない。なにかいわく言いがたい神秘に満ちた魔法に身を委ねる。聴衆は彼その人にほとんど注目しない。また彼は聴衆の注意を自分に引きつけようとも努力しない。にもかかわらずオーケストラ全体は、この不思議な巨匠の手にかかると、ひとつの楽器になったように、その指揮に完全かつ催眠術にかかったようにしたがうのだ」と述べている。一方リヒャルト・シュトラウスは、ニキシュとフェリックス・ワインガルトナーについて、「両手の動きが激しい」と指摘したと言われている。また、指揮者のイーゴリ・マルケヴィチは、作曲家たちがオーケストラの編成を拡張していったため、現代の指揮者たちは「ニキッシュやトスカニーニのような人が必要としたよりもはるかに柔軟ではるかに広範囲にわたるテクニック」が要求されると述べている。

5.2. View on the Conductor's Role

ニキシュは「ひとつの雰囲気を生み出すのが指揮者のもっとも重要な務めでしょう。交響曲をとてもすばらしく指揮しはじめても、その楽章が終わったあと、休止のあいだに次の楽章への期待の雰囲気を生み出せなければ、最高の演奏とは言えません」と語った。また、彼は「指揮者は単なる作曲家の代理ではなく、作曲家と同等の存在である」という信念のもとで指揮活動を行い、「芸術を通じて人々の間に相互理解と友好の架け橋を築く」ことを自身の使命と考えていた。

リハーサルではまず曲全体を通して演奏し、その後注意が必要なところをピックアップして繰り返させた。ただし細かく指示することはせず、具体的な演奏法は各演奏者に任せた。演奏中に生じる直感を重視したニキシュは、このようなやり方で楽団員たちの信頼を勝ち得ており、その結果ニキシュのリハーサルにおいて団員たちからの非協力的な態度は一度も見られなかったという。また、団員たちの名前を覚えていたニキシュは、ヴァイオリニスト時代にともに演奏した団員を見かけると声をかけたりした。ニキシュは「オーケストラが熱心に仕事に励めば、そこから卓越した腕が育ってくる。どんな楽員もそれぞれの個性、それぞれの思想を持っている。正しい音を引き出すのに、彼らを個人的に知る必要は全くない。他の職業とおなじで、音楽家の場合、楽器が人間を作る。指揮者はオーケストラ全体をいわば舌先に乗せ、楽員たちの楽器とはまったく別のひびきを出して見せねばならない。そうしてはじめて指揮者は目的を達する。個々の奏者は自分たちのしたいやり方で演奏している。でもまあ一応指揮者の言うこともきいてやろう、と思わせることに指揮法のこつがある」と述べている。

卓越した記憶力と即座に物事を把握できる理解力ゆえ、ニキシュは指揮する曲をリハーサルで初めて目にするということもあった。音楽評論家のウエルナー・エールマンは「彼の場合、実際に音が鳴り響き耳に聞こえるときには、すでにそれが完成された音楽になっていた。あらかじめ下準備をする必要もなかった。総譜から直接、音の全貌が浮かび上がり、同時にそれを頭の中で精緻に描き上げ、陰影を施すことができた。彼には音楽は音であり、音は限りない彩りと明るさ、強度とニュアンスに富んだ鳴り響く実世界の媒体であった」と記している。

なお、マックス・レーガーの新作をリハーサルで指揮することになった際、ニキシュは曲を知らないのではないかという疑念を抱いた作曲者レーガーは「まず最後のフーガを練習してほしい」とニキシュに伝えたところ、ニキシュは「それはどこにありますか?」と返答したという。なお、その曲に最終フーガは存在していなかった。

6. Recordings and Pioneering Activities

アルトゥール・ニキシュは、音楽録音の黎明期において先駆的な役割を果たし、歴史的な記録を数多く残した。

6.1. Early Recording Career

ニキシュは管弦楽録音の分野における先駆者の一人として、初期の録音活動に積極的に取り組んだ。1904年からはピアニストとしても音盤の収録を開始し、主にピアノ小品や、歌曲専門のソプラノ歌手として著名なエレナ・ゲルハルトの伴奏録音を制作した。

6.2. US Tour and First Complete Symphony Recording

1912年4月、ニキシュはロンドン交響楽団を率いてアメリカ合衆国巡演を行い、これはヨーロッパのオーケストラによる初の米国巡演として歴史に名を刻んだ。

1913年11月10日、ニキシュはベルリン・フィルハーモニー管弦楽団とルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの『交響曲第5番』を録音した。これは、楽譜に指示された編成で全曲録音された最初の交響曲として画期的な出来事であり、後にドイツ・グラモフォンやその他の現代レーベルからLPやCDで再発売された。指揮者のアルトゥーロ・トスカニーニはこの録音について「ニキシュの芸術性を十分には表せていない」と述べている。しかし、音楽評論家の小石忠男は「機械吹き込みで劣悪な音質であり、このレコードをきいてもニキシュとベルリン・フィルの実際の響きは想像することもできない」と評する一方で、「しかし演奏の骨格だけはわかる。意外に端正な演奏である。トスカニーニがニキシュを熱狂的に崇拝していたというのがよくわかるような演奏である」とも述べている。

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団とは他にも、1920年にエクトル・ベルリオーズの『ローマの謝肉祭』、フランツ・リストの『ハンガリー狂詩曲第1番』の録音を遺している。小石は「とくにハンガリー風の表情を持ったリストがおもしろい」と述べている。サム・H・白川はニキシュとベルリン・フィルハーモニー管弦楽団との録音について「指揮者の解釈力の規範としてよりも、歴史的遺物としての価値の方がはるかに高い」と述べている。

また、ニキシュの映像も遺されており、1920年にピョートル・チャイコフスキーの交響曲を指揮した様子が無声映画として記録されている。

7. Personal Life

アルトゥール・ニキシュは、その私生活においても多くの人々に影響を与え、その個性的な魅力で知られていた。

7.1. Marriage and Family

1885年7月1日、ニキシュは歌手で女優のアマリー・ホイスナー(1862年 - 1938年)と結婚した。アマリーは、その数年前にはグスタフ・マーラーとともにカッセル宮廷劇場で活動していた。彼らの息子であるミーチャ・ニキシュ(1899年 - 1936年)は、後に著名なピアニストとして活躍した。ミーチャは父の指揮のもと、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団にソリストとして登場したこともある。また、彼の義理の娘であるグレーテ・メレム=ニキシュはソプラノ歌手として活躍した。

ミーチャ・ニキシュはクラシックピアニストとして活動する一方で、主にジャズバンドの指揮者として名声を得た。しかし、ナチスが台頭し、ジャズが「退廃音楽」として公然と非難され、演奏が妨害されるようになると、彼はバンドを解散せざるを得なくなった。この状況からくる鬱病に苦しんだミーチャは、ヴェネツィアで自ら命を絶った。

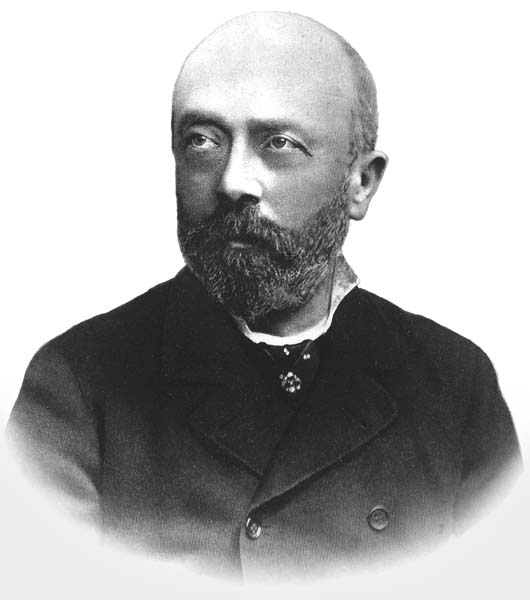

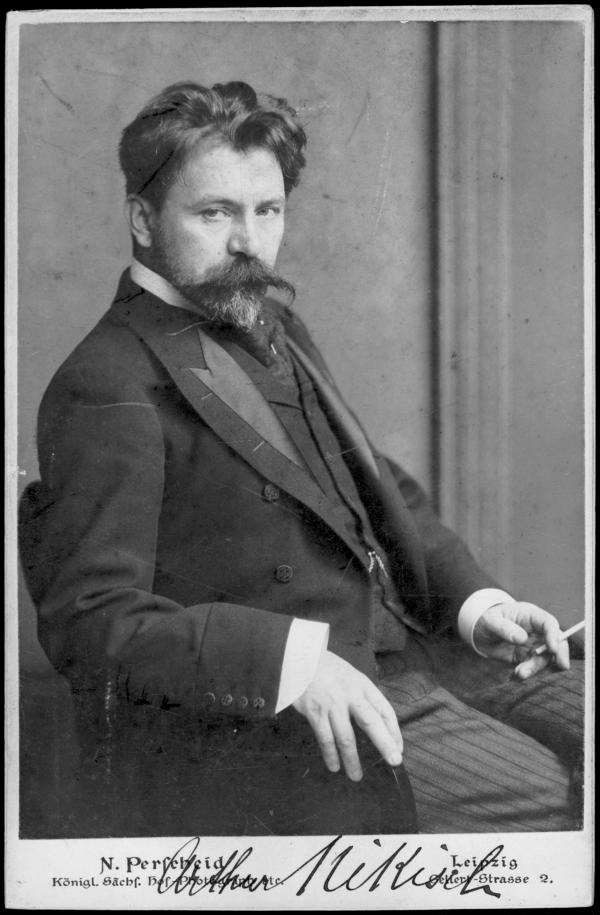

7.2. Appearance and Personality

ニキシュは青い目を持ち、黒い巻き毛の髪と手入れの行き届いた髭を蓄えていた。彼は毛皮のコートや金鎖の時計、キッド皮の手袋、ダイヤモンドのリングなどで身を飾り、指揮棒も装飾が施された象牙のものを使用していた(指揮者のクルト・マズアは1999年のインタビューで「私たちが今使っている棒とはまったく別物」と述べている)。ニキシュの伝記作家フェルディナント・プフォールは、「ニキシュは、話し方、歩き方や衣服など、全てにおいて貴族のようだ。プライベートでも公の場でも、彼は紳士を演じていた」と述べている。

ヴェルナー・エールマンは、ベルリンデビュー時のニキシュについて、「彼の登場は、いやがうえでも人目をひきつけた。中肉中背、色白で、髪を長くのばし、おだやかでゆったりした紳士の物腰。それは、どこか激しく思い詰めたハンス・フォン・ビューローの追随者ではなかった。優美で社交的で、愛らしさと自然な気品によって人をひきつける、まったく別のタイプの音楽家という印象だった」と記している。

ニキシュは人あたりがよく、オーケストラ団員、政府要人、エレベーター・ボーイなど、どんな人とも明るく礼儀正しく接したと言われている。また、女性からの人気も高く、指揮者のピエール・モントゥーは「彼はヨーロッパでもアメリカでも、女性の心を虜にすることでは名うての名人だった」と述べている。

彼は聴衆からも深く愛されていた。ベルリンでの指揮者生活25周年コンサートの際、ニキシュが聴衆たちに「まだ私が必要ですか?」と尋ねたところ、聴衆たちからは「生きている限り」という答えが返ってきたというエピソードがある。また、第一次世界大戦中、ドイツの捕虜収容所に収容されたロシア人少尉が、看守に「ニキシュはどうしていますか」と尋ねたという話も残っている。

ニキシュは自身の魔術的なイメージを演出する一方で、奔放な生活を好んだとも言われており、夜な夜なポーカーを楽しみ、稼いだばかりのギャラを全て賭けたりしていた。エーファ・ヴァイスヴァイラーはニキシュについて「本を読むよりカードで遊ぶ方を好んでいた」と記している。

また、ニキシュは保養地バート・イシュルにたびたび足を運んだ。著名人が多く集まるイシュルでニキシュはブラームスと同席し、リヒャルト・ミュールフェルトとクナイゼル四重奏団によるブラームスの『クラリネット五重奏曲』を聴いたことがあったが、その際ニキシュは、感動のあまりブラームスに歩み寄ってひざまずいたという逸話が残っている。

ニキシュは壮健であり、ベルリンでの演奏会を病気でキャンセルしたことは2回しかないという。なお、そのうちの1回はニキシュが死亡した日の演奏会であった。

8. Death

1922年初頭、アルトゥール・ニキシュはベルリンでの指揮者生活25周年を祝った。しかしその数日後の1922年1月23日、彼はライプツィヒで演奏会を準備するために滞在中に心臓発作に襲われ、死去した。彼の遺体はライプツィヒに埋葬された。

多くの人々がニキシュの死を悼んだ。当時ギムナジウムの学生であったヴォルフガング・シュトレーゼマンは「誰もがニキシュの死によってぽっかり埋めようのない空白ができてしまい、これは帝都ベルリンの音楽生活にとって取り返しのつかない損失だと感じていた」と回想している。新聞各紙もニキシュの死を悼み、『ベルリン日刊新聞』は「この損失は取り返しのつかないものである......。われわれはまだ彼を必要としていたのに......」と記したほか、『ドイツ一般新聞』は「われわれの指揮者たちをひとわたり見渡しても、あれほど国際的な権威と普遍性を持ち合わせた人など、じつのところ1人もいない......」と報じた。他にも『フォス新聞』は「われわれはいったい誰をもってしてこの巨匠の代役とすればよいのか、見当もつかない」と記し、ゲルハルト・ハウプトマンはニキシュを「楽壇に出現した奇蹟の人」とたたえた。ニキシュが客演した全ての大きなホールの入り口には、半旗が掲げられた。

彼の葬儀では、故人の意向により、ユリウス・クレンゲルの『12のチェロのための賛歌』がベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の団員たちによって演奏されたほか、ワーグナーの『パルジファル』前奏曲のパイプオルガン編曲版が演奏された。

なお、死を悼む記事と同時に後任者を予想する記事も執筆されており、リヒャルト・シュトラウス、ヴィルヘルム・フルトヴェングラー、ブルーノ・ワルター、オットー・クレンペラー、フェリックス・ワインガルトナー、ジークムント・フォン・ハウゼッガーらの名前があげられたが、結局はフルトヴェングラーがベルリンとライプツィヒにおけるニキシュの後継者となった。ニキシュの死後、彼が住んでいた広場は「ニキシュ広場」(Nikischplatz)と改名され、1971年にはライプツィヒ市によって若手指揮者のための「アルトゥール・ニキシュ賞」が創設された。

9. Legacy and Influence

アルトゥール・ニキシュは、その卓越した才能と革新的なアプローチによって、近代指揮法の基礎を築き、後世の音楽家たちに計り知れない影響を与えた。

9.1. Foundation of Modern Conducting

ニキシュの功績は、近代指揮法の創始者の一人として高く評価されている。彼は楽譜の深い分析、シンプルで明確な拍子、そしてオーケストラから最大限の音色を引き出し、音楽の深淵を探求させるカリスマ性によって、指揮者の役割を再定義した。彼の指揮は、最小限の動作で最大の効果を生み出すものであり、そのスタイルは現代の指揮者が持つべき必須の要素を確立したとされている。

9.2. Influence on Later Conductors

ニキシュの指揮スタイルは、レオポルド・ストコフスキー、アルトゥーロ・トスカニーニ、エイドリアン・ボールト、フリッツ・ライナー、エルヴィン・ニイレジハージ、そして「オーケストラの魔術師」と称されたジョージ・セルなど、多くの後続の指揮者たちから絶賛された。ライナーは、「腕をまわすな。合図を出すときは目を使え」とニキシュから教えられたと語っている。ヘンリー・ウッドは、「彼が指揮するあらゆるフレーズに、いかに熱心に耳を傾けていたか...メロディーをリハーサルする際、彼はいつもそれをオーケストラに歌いかけ、大きな感情を込めてから、『さあ、君たちが感じるように演奏してくれ』と言った。私が聞いたどの指揮者も、彼の感情表現と劇的な強度を上回ることはなかった」と記している。

ヴィルヘルム・フルトヴェングラーはニキシュから多大な影響を受け、彼を「唯一模範とした指揮者」と常に考えていた。フルトヴェングラーはニキシュについて、「ニキッシュはまさにオーケストラを歌わせることができた。これは、はっきり知ってほしいが、極めて稀有の才能である」と評している。ニキシュはフルトヴェングラーのキャリアの初期を支援し、彼が自身の後継者となることを予言した。ハンス・クナッパーツブッシュもニキシュを尊敬していたと言われているほか、オットー・クレンペラーもニキシュの影響を受けていると指摘されている。イーゴリ・マルケヴィチは、ベートーヴェンの交響曲の改訂に際して、ニキシュによる演奏を参考にしたと述べている。

実際にニキシュに接したことのない指揮者や、ニキシュの死後に生まれた指揮者たちもニキシュへの憧れを口にしている。レナード・バーンスタインはニキシュを「音楽上の祖父」と語り、ヘルベルト・フォン・カラヤンは「ニキシュが指揮している映像を見られるならば、大金を払ってもいい」「ニキシュの指揮ぶりを見ることができたら、自分の右腕を犠牲にしてもよい」とまで述べている。ニキシュの弟子であるエイドリアン・ボールトに師事したコリン・デイヴィスは、ニキシュの「長い指揮棒を使って手首だけで指揮する」という姿勢に感銘を受けたと述べている。また、ヘルベルト・ブロムシュテットは「ドイツ的な響きというのは、ヴィルヘルム・フルトヴェングラー、アルトゥール・ニキシュ、フリッツ・ブッシュ、エーリヒ・クライバーから連想される響きです」と語っている。

指揮者が称賛される際にニキシュの名前が引き合いに出されることもあり、1924年にレニングラード・フィルを指揮したオットー・クレンペラーを「当代きっての大指揮者」と賞賛したクラスナーヤ・ガゼッタ紙は、クレンペラーをニキシュ、マーラーに譬えた。他にもジョアンナ・フィードラーはヴァレリー・ゲルギエフについて「言葉には表現できないカリスマ的な質を発散した。アルトゥール・ニキシュやアルトゥーロ・トスカニーニの時代にまでさかのぼる偉大な指揮者の多くが所有していた質である。彼は聴衆に背を向けていてさえ、強烈な情熱を発した」と述べている。同時に、指揮者が批判される際にニキシュと比べられることもあり、批評家のジェームズ・ハネカーはアルトゥーロ・トスカニーニについて「彼はアントン・ザイドルやアルトゥール・ニキシュがなしたような最高点に必ずしも到達するわけではない」と述べている。

9.3. Evaluations by Composers and Musicians

ニキシュは「新時代の指揮者に求められる1番の任務は、作曲家の腕代わりに指揮棒を振ることではなく、指揮者の役割を作曲家のそれに比肩し得るものにすること」という考えのもとで指揮活動を行い、様々な作曲家たちから称賛された。ヨハネス・ブラームスは、彼の交響曲を指揮したニキシュに対し「あなたのやり方はわたしの考えとは全く違う。でもあなたのやり方が正しい、そうでなくちゃならんのだよ!」と語ったほか、リヒャルト・シュトラウスはニキシュについて「彼はわれわれのとても思いつけないひびきを引き出す能力に恵まれていた」と述べている。

また、ニキシュは一般に認められていない作曲家の作品を繰り返しプログラムに載せるのが自分の義務であると心得ており、そのような作曲家たちからも称賛された。アントン・ブルックナーは、自身の『交響曲第7番』の世界初演を指揮して大成功を収めたニキシュを「神の代理人のひとり」と称えた。ピョートル・チャイコフスキーは、自身の指揮による世界初演では不評だった『交響曲第5番』を取り上げ、大成功を収めたニキシュに対し「この交響曲が拒否されたら、火にくべるつもりだった」と語りかけ、聴衆からの拍手のなかニキシュをかたく抱きしめた。なお、当初オーケストラは『交響曲第5番』を取り上げることを拒否していたが、ニキシュはこの曲を取り上げなければ客演をしないと交渉したと言われている。また、辛口の批評家としても知られた作曲家のアルノルト・シェーンベルクも、ニキシュの指揮に満足したと伝えられる。

他にも1885年のコンサートを聴いたフランツ・リストはニキシュについて「名人中の名人」と評したほか、セルゲイ・ラフマニノフは最も高く評価する指揮者としてニキシュの名前をあげており、特にニキシュによるチャイコフスキーの『交響曲第5番』の解釈を称賛した。一方でニコライ・メトネルは、ニキシュによるチャイコフスキーの『交響曲第5番』の演奏について「作曲家自身が指揮した時のように完全な失敗に終わることから救ったのは確かだが、彼の悲哀たっぷりの遅いテンポは彼に盲目的に従った指揮者たちによって強化され、チャイコフスキーの演奏の掟となった」と述べており、特に第4楽章の解釈について批判的であった。

ニキシュが指揮するオーケストラの団員として演奏した経験のある合唱指揮者ジークフリート・オックスは、「驚くべきことに、彼はほとんど目に見えない動きでーー時には、一見まったく理解不能な指揮でーー楽員をリードしてしまう。どうしてニキシュの指示出しが理解できるのか楽団員に聞いてみると、彼らにもまったくわからないのだが、彼の望むように演奏しなければならない、という答えがいつも返ってくる」と述べている。また、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の団員たちもニキシュを称賛しており、同団のフーゴー・ブルクハウザーは、ニキシュについて「彼は指揮台に立つと、あのしなやかな青白い両手から、いわゆる手かざしで磁力のようなものを発し、それをまわりに魔力としておよぼしたのだという伝説が生まれた」と述べている。

名うての指揮者嫌いとして知られたヴァイオリニストのカール・フレッシュすら「こんな指揮者にお目にかかるのははじめてだ。リズムの運び方、デュナーミクやアゴーギグのニュアンス、さらに音符の裏で神秘的にからみ合った情感を、根源的な力として流露させ、それらを眼に浮かぶように空中に現出させることのできるまれな指揮者だ。ニキシュから指揮芸術の新しい時代がはじまった」と述べている。他にもピアニストのクラウディオ・アラウが、自身の成長に影響を与えた音楽家として、少年期に共演したニキシュの名前をあげている。

ニキシュはいわゆる「少年演奏家」が好きではなかったが、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団に登場した12歳のヴァイオリニストヤッシャ・ハイフェッツについては「この少年と対等に演奏するものはまずいないだろう」と語った。また、14歳のワンダ・ランドフスカが『平均律クラヴィーア曲集』を演奏するのを聴いて感動したニキシュは、ランドフスカを「バッカスの巫女」と呼んだ。ただし、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの作品をチェンバロで演奏することにニキシュは反対だったようで、ランドフスカは「『半音階的幻想曲』をチェンバロで弾くなんて、どうしてできるんです?なんたる非常識!」と言われたと語っている。

10. Commemoration and Tributes

ニキシュの功績を記念して、ライプツィヒ市議会は「ニキシュ記念指環」を設けており、エフゲニー・ムラヴィンスキー、フランツ・コンヴィチュニー、カール・ベーム、クルト・マズアらが受賞している。なお、この指環は俳優界の「イフラント記念指環」に匹敵するものだとフランツ・エンドラーは述べている。また、1971年にはライプツィヒ市によって若手指揮者のための「アルトゥール・ニキシュ賞」が創設された。

ニキシュはライプツィヒ音楽院で指揮を教え、その教え子には、アルバート・コーツ、エールマー・ビュスト、ペーザー・グラム、ステヴァン・フリスティッチ、フリコ・カフェンダ、オットー・ルートヴィヒ、ソロモン・ロソフスキー、ヴァレリアン・ビアディアジェフ、カール・ハッセ、アレクサンドル・ボリソヴィチ・チェッシン、フリッツ・シュタイン、シャーンドル・イェムニッツ、ルイス・パーシンガー、エドヴィン・カルステニウスらがいる。ライプツィヒ音楽院には「ニキシュ賞」が設けられた。他にもニキシュは、セレスティーノ・ピアジオ、エミール・クーパー、ジョルジェ・ジョルジェスク、エルネスト・アンセルメ、ジョン・フォウルズ、ハインツ・ティーティエン、エイドリアン・ボールトらを指導した。

なお、パーシンガーについてはのちにコンサートマスターとしてベルリン・フィルハーモニー管弦楽団に招いている。また、同じくニキシュ時代のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスターとして活躍していたヴァーツラフ・ターリヒはのちに指揮者に転身し、ニキシュに師事した。

ニキシュは指揮の指導のほか、歌手たちの才能発掘も行なっており、ライプツィヒで医学を学んでいたアルフレート・ファン・バリーに歌手としての才能を見出したほか、エレナ・ゲルハルトの才能を見出して自らピアノ伴奏を買って出たり、ともに録音を行なったりした。