1. 国名

インド憲法によれば、この国の正式名称はヒンディー語でभारतバーラトヒンディー語、英語でIndiaインディア英語である。政体名を含めた呼称としては、ヒンディー語でभारत गणराज्यバーラト・ガナラージヤヒンディー語、英語でRepublic of Indiaリパブリック・オブ・インディア英語となる。

「バーラト」の名は、プラーナ文献に見られる古代の伝説的な王であり、インド亜大陸最初の統一者とされるバラタ王、および彼が率いたバラタ族に由来するとされる。この名称は、インドの多くの言語で国の名前として使用されており、インドの歴史的・文化的なアイデンティティを反映している。19世紀半ば以降、インド固有の呼称として「バーラト」の使用が増加した。

英語の「インディア」は、古代ギリシャ語のἸνδίαインディア古代ギリシア語、さらに遡って古代ペルシア語で「インダス川の向こうの土地」を意味する「Hindushヒンドゥシュ古代ペルシア語」に由来する。これは、サンスクリット語でインダス川を指す「सिन्धुシンドゥサンスクリット」から派生した言葉である。古代ギリシャ人はインダス川流域の人々をἸνδοίインドイ古代ギリシア語(「インダスの人々」の意)と呼んだ。この名称は、植民地時代を通じて国際的に広く使用されるようになった。

「ヒンドゥスターン」は、中期ペルシア語でインドを指す名称で、13世紀までに普及し、ムガル帝国時代以降広く使用された。「ヒンドゥスターン」の意味するところは変化しており、インド亜大陸北部(現在の北インドとパキスタン)を指すこともあれば、ほぼインド全体を指すこともあった。

国の標語は、サンスクリット語で「सत्यमेव जयतेサティヤメーヴァ・ジャヤテーサンスクリット」(真実のみが勝利する)であり、ムンダカ・ウパニシャッドからの引用である。国歌はラビンドラナート・タゴール作詞作曲の「ジャナ・ガナ・マナ」であり、元はベンガル語(サンスクリット化されたベンガル語)で書かれ、そのヒンディー語版が制憲議会によって1950年1月24日に採択された。「ヴァンデー・マータラム」はサンスクリット語とサンスクリット化されたベンガル語の混合で書かれ、インド独立闘争で歴史的な役割を果たしたため、国歌と同等の敬意を払われ、同等の地位を有している。

2. 歴史

インド亜大陸の歴史は、古代文明の曙から現代国家の成立に至るまで、数千年以上にわたる複雑で多様な変遷を辿ってきた。この地域は、独自の社会構造、宗教思想、文化芸術を発展させると同時に、外部からの影響も受け入れ、融合させてきた。特に、民主主義の理念、人権意識の向上、社会改革への希求は、近現代史を通じてインド社会の重要なテーマとなっている。

2.1. 古代

現生人類は、遅くとも5万5千年前にアフリカからインド亜大陸に到達した。この地域における彼らの長期にわたる定住は、主に狩猟採集民としての孤立した生活であり、その結果、インド亜大陸はアフリカに次いで人類の遺伝的多様性が非常に高い地域となった。紀元前6500年以降、メヘルガルやバローチスターンの他の遺跡で、食料作物や動物の家畜化、恒久的な建造物の建設、余剰農産物の貯蔵の証拠が現れた。これらは徐々にインダス文明へと発展し、紀元前3千年紀には南アジアで最初の都市文化が花開いた。この文明はモヘンジョダロ、ハラッパー、ドーラビーラ、カリンバンガンなどの都市を中心に、多様な生活様式を基盤とし、工芸品の生産や広範囲な交易を活発に行った。

紀元前2000年から紀元前500年にかけて、亜大陸の多くの地域は金石併用時代の文化から鉄器時代の文化へと移行した。ヴェーダはヒンドゥー教に関連する最古の聖典であり、この時期に編纂された。歴史家はこれらの聖典を分析し、パンジャーブ地方とガンジス川上流域平野におけるヴェーダ文化の存在を推定している。ほとんどの歴史家は、この時期に北西からのインド・アーリア人の移住の波が数回あったと考えている。司祭、戦士、自由農民の階層を形成し、先住民を職業によって不浄として排除するカースト制度もこの時期に成立した。デカン高原では、この時期の考古学的証拠から首長制段階の政治組織の存在が示唆されている。南インドでは、この時期に遡る多数の巨石記念物や、近隣の農業、灌漑用貯水池、工芸伝統の痕跡から、定住生活への移行が見られる。

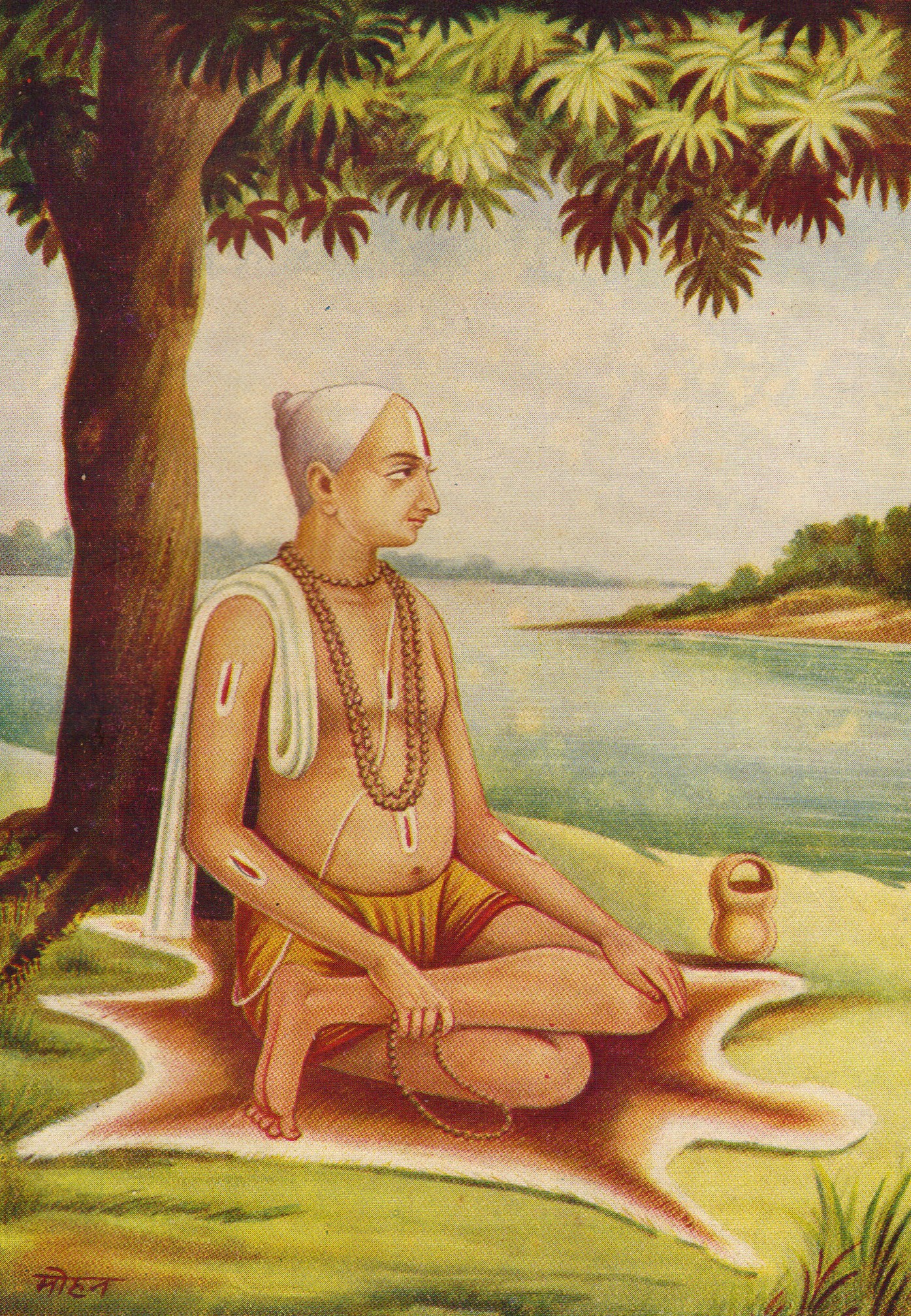

ヴェーダ時代後期、紀元前6世紀頃、ガンジス平野と北西地域の小国家群や首長国群は、マハージャナパダとして知られる16の主要な寡頭制国家および君主制国家に統合された。都市化の進展は非ヴェーダ的な宗教運動を生み出し、そのうち2つが独立した宗教となった。ジャイナ教はその模範的人物であるマハーヴィーラの生涯を通じて隆盛を極めた。仏教はガウタマ・シッダールタ(釈迦)の教えに基づき、中流階級を除くあらゆる社会階層の信者を惹きつけた。釈迦の生涯を記録することは、インドにおける記録史の始まりの中心となった。都市の富が増大する時代において、両宗教は出家を理想とし、永続的な僧院の伝統を確立した。政治的には、紀元前3世紀までにマガダ国が他の国家を併合または縮小させ、マウリヤ朝として台頭した。マウリヤ朝はかつて最南端を除く亜大陸の大部分を支配したと考えられていたが、現在ではその中核地域は広大な自治地域によって隔てられていたと考えられている。マウリヤ朝の王たちは、帝国建設と公的生活の断固たる管理、そしてアショーカ王による軍国主義の放棄と仏教のダルマの広範な擁護で知られている。

タミル語のサンガム文学は、紀元前200年から紀元後200年の間に、南部半島がチェーラ朝、チョーラ朝、パーンディヤ朝によって統治され、これらの王朝がローマ帝国や西アジア、東南アジアと広範な交易を行ったことを明らかにしている。北インドでは、ヒンドゥー教が家族内における家父長制的支配を強め、女性の従属化が進んだ。4世紀から5世紀にかけて、グプタ朝はガンジス川大平原に複雑な行政・徴税制度を確立し、これは後のインド諸王国のモデルとなった。グプタ朝の下で、儀式の管理よりも帰依に基づく新たなヒンドゥー教が勢力を増し始めた。この再生は、都市のエリート層の庇護を受けた彫刻や建築の隆盛に反映された。古典サンスクリット文学も開花し、インドの科学、天文学、医学、数学は著しい進歩を遂げた。

2.2. 中世

インド中世初期(600年~1200年)は、地方王国と文化的多様性によって特徴づけられる。606年から647年にかけてインド・ガンジス平野の大部分を支配したカナウジのハルシャ王が南方への拡大を試みた際、デカン高原のチャールキヤ朝の支配者に敗れた。その後継者が東方への拡大を試みた際には、ベンガルのパーラ朝の王に敗れた。チャールキヤ朝が南方への拡大を試みた際には、さらに南方のパッラヴァ朝に敗れ、パッラヴァ朝はさらに南方のパーンディヤ朝とチョーラ朝によって対抗された。この時代の支配者は誰も帝国を築き、中核地域をはるかに超える土地を一貫して支配することはできなかった。この間、拡大する農業経済のために土地が開墾された牧畜民は、新たな非伝統的な支配階級と同様にカースト社会に組み込まれた。その結果、カースト制度は地域差を示し始めた。

6世紀から7世紀にかけて、最初のバクティ(帰依)賛歌がタミル語で創作された。これらはインド全土で模倣され、ヒンドゥー教の復興と亜大陸の全ての現代語の発展につながった。大小を問わずインドの王族と彼らが後援した寺院は、多くの市民を首都に引き寄せ、首都は経済の中心地ともなった。様々な規模の寺院都市が各地に出現し、インドは再び都市化の時代を迎えた。8世紀から9世紀までに、南インドの文化と政治体制が現在のミャンマー、タイ、ラオス、ブルネイ、カンボジア、ベトナム、フィリピン、マレーシア、インドネシアの一部となった土地に輸出され、その影響は東南アジアにも及んだ。インドの商人、学者、時には軍隊もこの伝播に関与した。東南アジアの人々もまた主導権を握り、多くがインドの神学校に滞在し、仏教やヒンドゥー教の経典を自国語に翻訳した。

10世紀以降、中央アジアのイスラム教徒の遊牧民氏族は、快速な騎馬を用い、民族と宗教によって結束した広大な軍隊を編成し、南アジアの北西平原を繰り返し侵略した。最終的に、1206年にイスラム教のデリー・スルターン朝が成立した。このスルターン朝は北インドの大部分を支配し、南インドにも多くの侵攻を行った。当初はインドのエリート層にとって混乱をもたらしたが、スルターン朝は広大な非イスラム教徒の臣民を彼ら自身の法と慣習に委ねることが多かった。13世紀にモンゴルの侵略者を繰り返し撃退したことで、スルターン朝は西アジアや中央アジアが受けた壊滅的な被害からインドを救い、その地域から逃れてきた兵士、学者、神秘主義者、商人、芸術家、職人が何世紀にもわたって亜大陸に移住する舞台を整え、それによって北インドに混交的なインド・イスラム文化が創造された。スルターン朝の襲撃と南インドの地方王国の弱体化は、土着のヴィジャヤナガル王国への道を開いた。強力なシヴァ派の伝統を受け入れ、スルターン朝の軍事技術を基盤として、ヴィジャヤナガル王国は半島インドの大部分を支配し、その後長く南インド社会に影響を与えた。

2.3. 近世

16世紀初頭、主にイスラム教徒の支配下にあった北インドは、新たな世代の中央アジアの戦士たちの優れた機動力と火力によって再び征服された。その結果生まれたムガル帝国は、支配下に置いた地域社会を根絶するのではなく、新たな行政慣行と多様で包括的な支配エリート層を通じてそれらを均衡させ、鎮静化し、より体系的で中央集権的、かつ統一的な支配をもたらした。特にアクバルの下で、部族の絆やイスラム教徒としてのアイデンティティを避け、ムガル朝は、ほぼ神聖な地位を持つ皇帝への忠誠心を通じて、ペルシャ化された文化によって広大な領土を統合した。ムガル国家の経済政策は、歳入の大部分を農業から得ており、税金を十分に規制された銀貨で支払うことを義務付けていたため、農民や職人はより大きな市場に参入するようになった。17世紀の大部分を通じて帝国が維持した相対的な平和は、インドの経済拡大の一因となり、絵画、文学形式、織物、建築へのより大きな後援をもたらした。北インドと西インドの新たに結束した社会集団、例えばマラーター、ラージプート、シクなどは、ムガル朝の支配下で軍事的および統治的な野心を持つようになり、協力または敵対を通じて、彼らに認知と軍事経験の両方を与えた。ムガル朝支配下の商業拡大は、南インドと東インドの沿岸部に新たなインドの商業的および政治的エリート層を生み出した。帝国が崩壊するにつれて、これらのエリート層の多くは自分たちの問題を追求し、支配することができた。

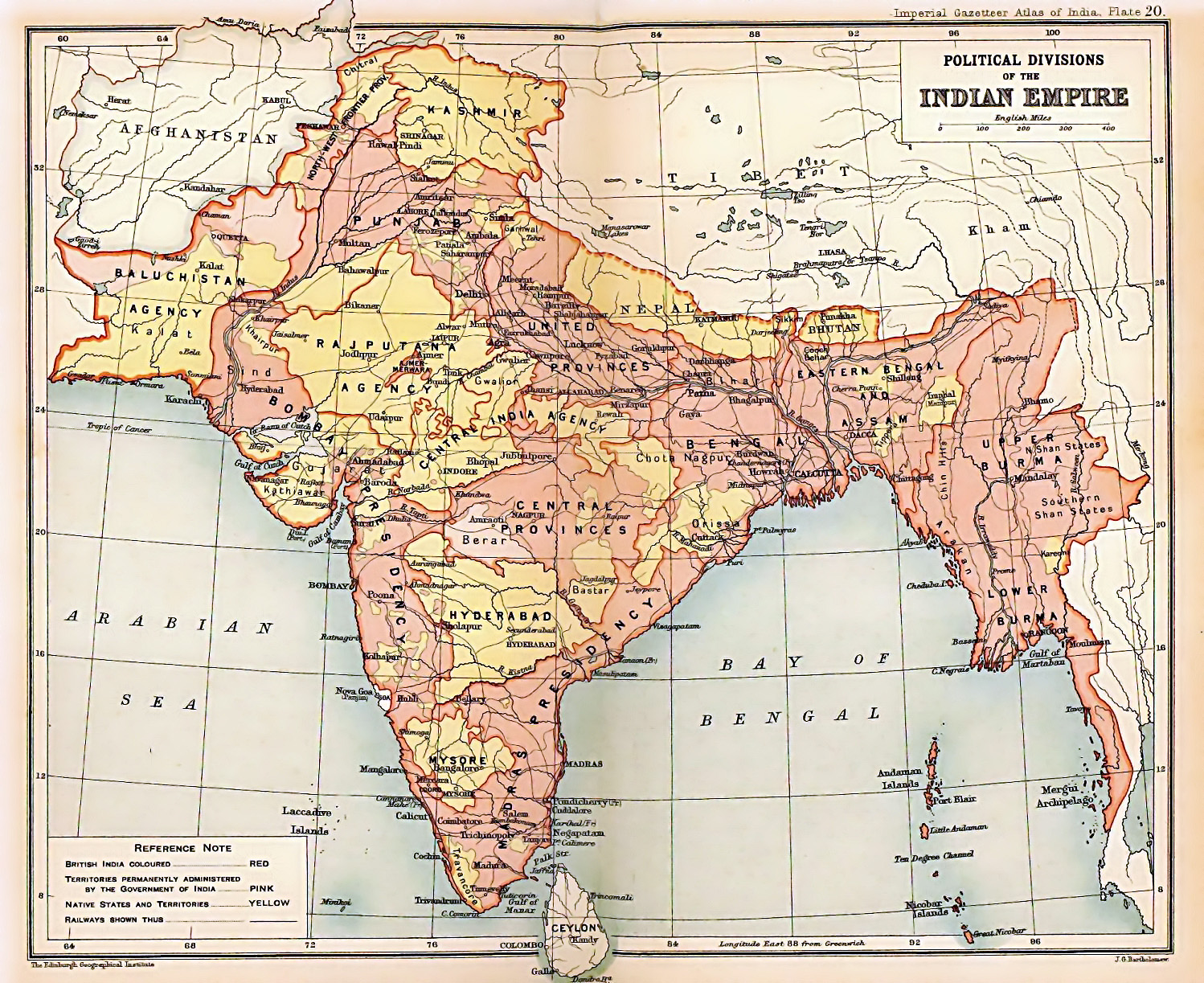

18世紀初頭までに、商業的支配と政治的支配の境界線がますます曖昧になるにつれて、イギリス東インド会社を含む多くのヨーロッパの貿易会社が沿岸部に前哨基地を設立した。東インド会社の海上支配、より豊富な資源、そしてより高度な軍事訓練と技術により、同社はますます軍事力を主張するようになり、インドのエリート層の一部にとって魅力的となった。これらの要因は、同社が1765年までにベンガル地域を支配し、他のヨーロッパの会社を脇に追いやる上で決定的な役割を果たした。ベンガルの富へのさらなるアクセスと、それに続く軍隊の強化と規模の拡大により、同社は1820年代までにインドの大部分を併合または征服することができた。インドはもはや長年行ってきた製品の輸出を行わなくなり、代わりにイギリス帝国に原材料を供給していた。多くの歴史家は、これをインドの植民地時代の始まりと考えている。この時までに、イギリス議会によって経済力が大幅に制限され、事実上イギリス行政の一機関となっていた東インド会社は、教育、社会改革、文化を含む非経済的分野に、より意識的に参入し始めた。

2.4. 近現代

歴史家たちは、インドの近代が1848年から1885年の間に始まったと考えている。1848年にダルハウジー卿が東インド会社の総督に任命されたことで、近代国家に不可欠な変化の舞台が整った。これらには、主権の強化と境界設定、住民の監視、市民の教育が含まれていた。鉄道、運河、電信などの技術的変化は、ヨーロッパでの導入後間もなく導入された。しかし、この時期には会社に対する不満も高まり、インド大反乱(1857年)が勃発した。イギリス式の社会改革の強行、過酷な地税、一部の裕福な地主や君主に対する略式的な扱いなど、様々な憤りと認識が原因となり、反乱は北インドと中央インドの多くの地域を揺るがし、会社の支配の基盤を揺るがした。反乱は1858年までに鎮圧されたが、東インド会社の解散とイギリス政府によるインドの直接統治につながった。統一国家と段階的ではあるが限定的なイギリス式議会制度を宣言する一方で、新たな支配者たちは将来の不安に対する封建的な防衛策として君主や地主層を保護した。続く数十年で、インド全土で徐々に公的生活が生まれ、最終的に1885年のインド国民会議の設立につながった。

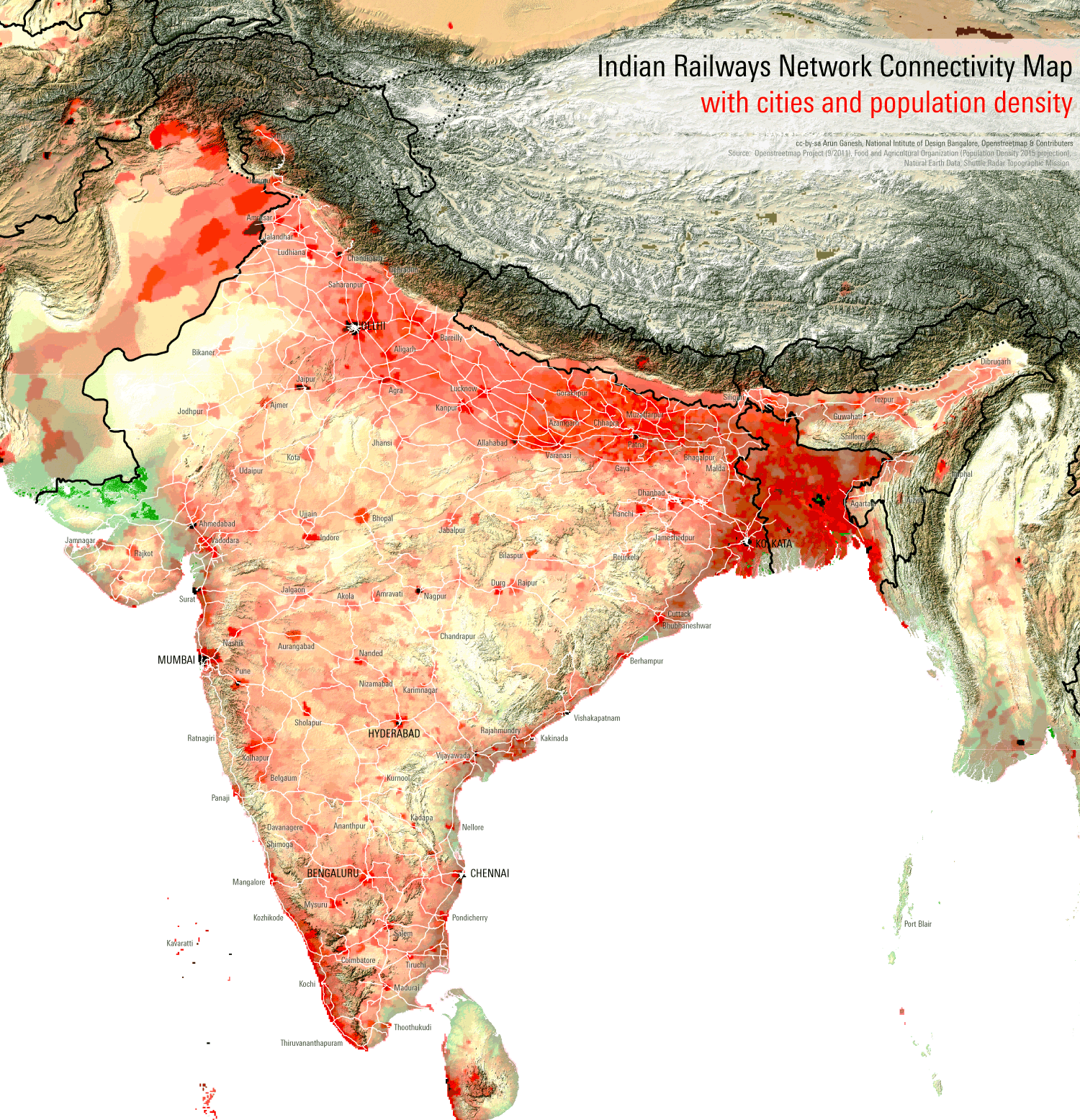

19世紀後半の技術の進展と農業の商品化は経済的な後退を伴い、多くの小作農は遠隔市場の気まぐれに依存するようになった。大規模な飢饉の数が増加し、インドの納税者が負担したインフラ開発のリスクにもかかわらず、インド人にはほとんど工業的な雇用が創出されなかった。しかし、有益な効果もあった。特に新たに運河が整備されたパンジャーブ地方での商業作物の栽培は、国内消費向けの食糧生産の増加につながった。鉄道網は、特に飢饉救済に不可欠であり、物資輸送コストを著しく削減し、インド人所有の初期の産業を支援した。

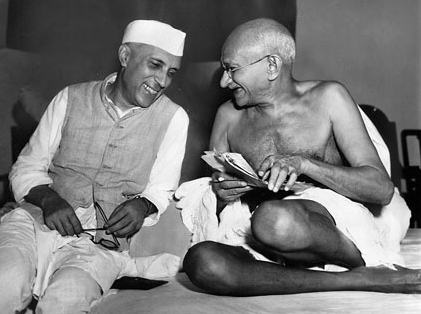

第一次世界大戦後、約100万人のインド人が従軍し、新たな時代が始まった。それはイギリスの改革だけでなく、抑圧的な法律、より強硬なインドの自治要求、そしてマハトマ・ガンディーが指導者となり永続的な象徴となる非暴力非協力運動の始まりによって特徴づけられた。1930年代、イギリスによって緩やかな立法改革が制定され、インド国民会議は結果として行われた選挙で勝利を収めた。次の10年間は危機に満ちていた。インドの第二次世界大戦への参加、国民会議派の非協力への最後の推進、そしてムスリム・ナショナリズムの高まりである。これら全てが1947年の独立の到来によって頂点に達したが、インドの二つの国家への分割(インドとパキスタン)によって和らげられた。

独立国家としてのインドの自己イメージにとって不可欠だったのは、1950年に完成した憲法であり、それは世俗的で民主的な共和国を確立した。1980年代に始まった経済自由化と、技術ノウハウのためのソビエト連邦との協力は、大規模な都市中間層を創出し、インドを世界で最も急速に成長する経済の一つに変え、その地政学的な影響力を増大させた。しかし、インドはまた、農村部と都市部の両方における根強い貧困、宗教的およびカースト関連の暴力、マオイストに触発されたナクサライトの反乱、そしてジャンムー・カシミールと北東インドにおける分離主義によって形成されている。中国およびパキスタンとの未解決の領土紛争もある。インドの持続的な民主的自由は、世界の新しい国家の中では独特のものである。しかし、最近の経済的成功にもかかわらず、恵まれない人々のための欲求からの解放は、まだ達成されていない目標である。

3. 地理

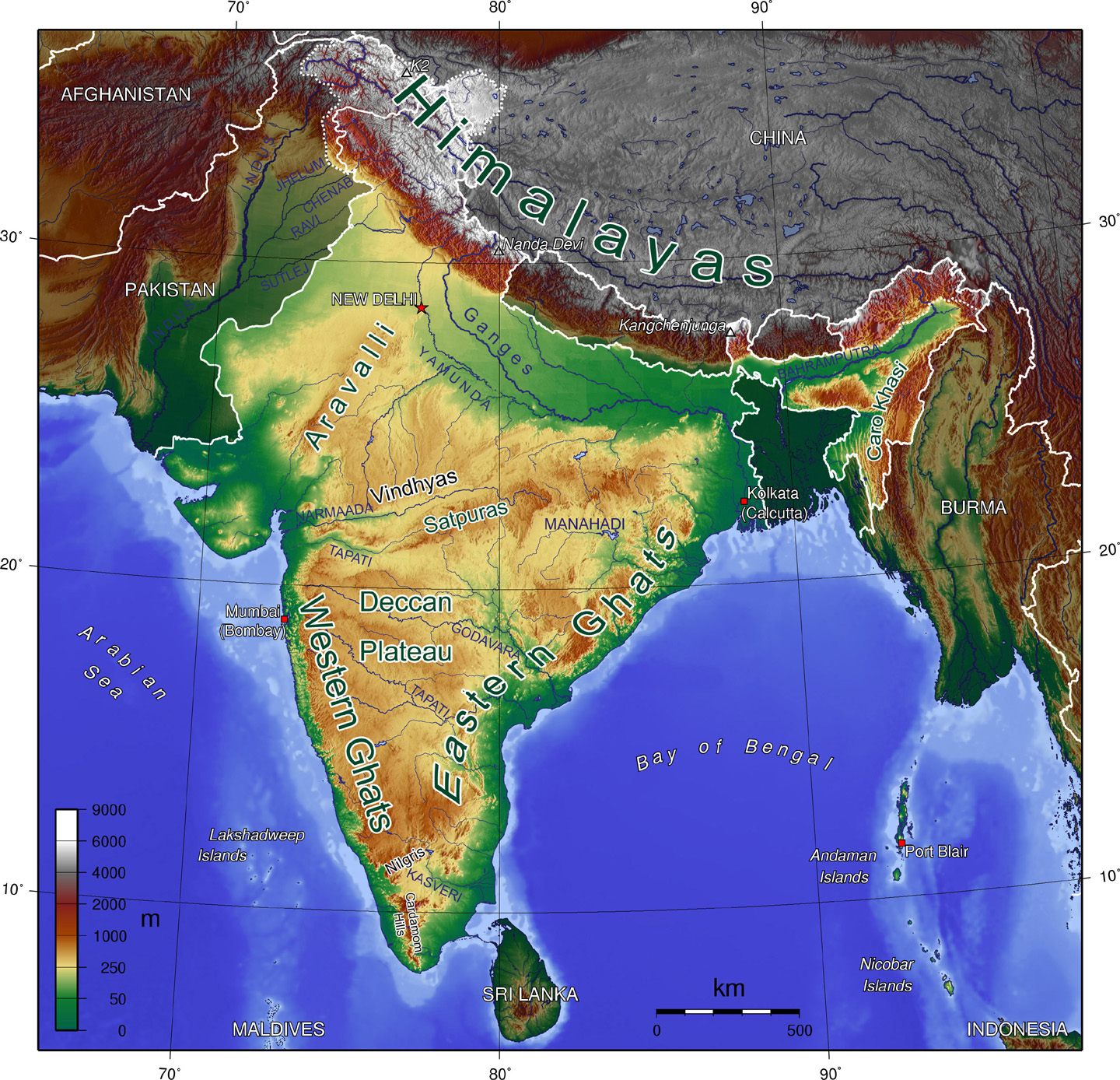

インドはインド亜大陸の大部分を占め、インド・オーストラリアプレートの一部であるインド構造プレートの上に位置している。インドを形成する地質学的プロセスは7500万年前に始まり、当時南の超大陸ゴンドワナの一部であったインドプレートが、南西、後に南および南東への海底拡大によって北東方向へのドリフトを開始した。同時に、その北東にあった広大なテチス海洋地殻がユーラシアプレートの下に沈み込み始めた。地球のマントル内の対流によって駆動されたこれらの二重のプロセスは、インド洋を形成し、最終的にインド大陸地殻がユーラシア大陸の下に潜り込み、ヒマラヤ山脈を隆起させた。出現しつつあるヒマラヤ山脈のすぐ南では、プレート運動が広大な三日月形のトラフを作り出し、それは急速に河川由来の堆積物で満たされ、現在ではインド・ガンジス平野を構成している。元々のインドプレートは、デリーの尾根から南西方向に伸びる古代のアラーヴァリー山脈で堆積物の上に初めて姿を現す。西にはタール砂漠があり、その東方への広がりはアラーヴァリー山脈によって阻止されている。

残りのインドプレートは、インドで最も古く地質学的に最も安定した部分である半島インドとして存続している。それは中央インドのサトプラ山脈とヴィンディヤ山脈まで北に伸びている。これらの平行した山脈は、西のグジャラート州のアラビア海沿岸から、東のジャールカンド州の石炭が豊富なチョタ・ナグプール高原まで続いている。南方では、残りの半島陸塊であるデカン高原が、西ガーツ山脈と東ガーツ山脈として知られる沿岸山脈によって西と東に挟まれており、この高原には10億年以上前のものを含む国内最古の岩石層が含まれている。このように構成されたインドは、赤道の北、北緯6度44分から35度30分(インド支配下の最北端は紛争中のシアチェン氷河であるが、インド政府は旧ジャンムー・カシミール藩王国の全域を自国領土と見なしているため、最北端を北緯37度6分としている)と東経68度7分から97度25分の間に位置している。

インドの海岸線は7517 kmに及び、そのうち5423 kmが半島インドに、2094 kmがアンダマン・ニコバル諸島とラクシャドウィープ諸島に属している。インド海軍の水路図によれば、本土の海岸線は、43%が砂浜、11%が崖を含む岩石海岸、46%が干潟または湿地海岸で構成されている。

ヒマラヤ起源の主要河川で、インドを実質的に流れるものには、ガンジス川とブラマプトラ川があり、どちらもベンガル湾に流れ込んでいる。ガンジス川の重要な支流には、ヤムナー川とコシ川が含まれる。後者は、長期的な土砂堆積によって生じた極めて低い勾配のため、深刻な洪水と流路変更を引き起こす。勾配が急なため洪水が発生しにくい主要な半島河川には、ゴーダーヴァリ川、マハーナディ川、カーヴェーリ川、クリシュナ川があり、これらもベンガル湾に流れ込んでいる。一方、ナルマダー川とタプティ川はアラビア海に流れ込んでいる。沿岸の特徴としては、西インドの湿地帯であるカッチ大湿地と、東インドの沖積デルタであるスンダルバンス(バングラデシュと共有)が挙げられる。インドには2つの群島がある。南西海岸沖のサンゴ礁からなるラクシャドウィープと、アンダマン海の火山列島であるアンダマン・ニコバル諸島である。

インドの気候は、ヒマラヤ山脈とタール砂漠の影響を強く受けており、どちらも経済的および文化的に極めて重要な夏と冬のモンスーンを駆動している。ヒマラヤ山脈は、中央アジアの冷たいカタバ風の吹き込みを防ぎ、インド亜大陸の大部分を同緯度の多くの場所よりも温暖に保っている。タール砂漠は、6月から10月の間にインドの降雨の大部分をもたらす、湿気を含んだ南西の夏のモンスーン風を引き寄せる上で重要な役割を果たしている。インドでは、熱帯湿潤気候、熱帯乾燥気候、亜熱帯湿潤気候、山岳気候の4つの主要な気候区分が卓越している。

インドの気温は、1901年から2018年の間に0.7 °C上昇した。インドの気候変動がその原因と考えられていることが多い。ヒマラヤ氷河の後退は、ガンジス川やブラマプトラ川を含む主要なヒマラヤ河川の流量に悪影響を及ぼしている。いくつかの現在の予測によれば、今世紀末までにインドにおける干ばつの数と深刻さは著しく増加するとされている。

3.1. 生物多様性

インドはメガダイバース国であり、これは高い生物多様性を示し、その国にのみ固有の多くの種を含む17カ国に用いられる用語である。インドは全哺乳類の8.6%、鳥類種の13.7%、爬虫類種の7.9%、両生類種の6%、魚類種の12.2%、全顕花植物種の6.0%の生息地である。インドの植物種の3分の1は固有種である。インドにはまた、世界の34の生物多様性ホットスポットのうち4つが含まれており、これは高い固有性の存在下で著しい生息地の喪失を示す地域である。

インドで最も密度の高い森林、例えばアンダマン諸島、西ガーツ山脈、北東インドの熱帯湿潤林は、国土の約3%を占めている。樹冠密度が40%から70%の「中密林」は、インドの国土の9.39%を占めている。それはヒマラヤ山脈の温帯針葉樹林、東インドの湿潤落葉性サル林、中央および南インドの乾燥落葉性チーク林で優勢である。インドには2つの自然なイバラ林地帯があり、1つは西ガーツ山脈のすぐ東のデカン高原に、もう1つは現在灌漑によって豊かな農地に変わったインド・ガンジス平野の西部にあり、その特徴はもはや見られない。

インド亜大陸の注目すべき固有樹木には、農村部のインドハーブ医療で広く使用されているアザジラクタ・インディカ(ニーム)や、モヘンジョダロの古代の印章に描かれ、パーリ仏典によれば仏陀が悟りを開いたとされるインドボダイジュ(ピーパル)などがある。

多くのインドの種は、1億年以上前にインドが分離した南の超大陸ゴンドワナの種の子孫である。その後のユーラシア大陸との衝突は、種の大量交換を引き起こした。しかし、デカントラップの火山活動や気候変動は、後に多くのインド固有種の絶滅を引き起こした。さらにその後、哺乳類はヒマラヤ山脈の両側にある2つの動物地理学的通路を通ってアジアからインドに侵入した。これにより、インドの哺乳類の固有性は12.6%に低下し、爬虫類の45.8%、両生類の55.8%とは対照的である。固有種には、西ガーツ山脈の危急種フード付き葉猿や絶滅危惧種ベドムヒキガエルなどがある。

インドには、IUCNが指定した172種の絶滅危惧動物種、つまり絶滅危惧種の2.9%が含まれている。これらには、絶滅危惧種のベンガルトラやガンジス川イルカが含まれる。絶滅寸前の種には、ワニの一種であるガビアル、インドオオノガン、そしてジクロフェナク処理された牛の死骸を摂取してほぼ絶滅したインドハゲワシなどがある。パンジャーブのイバラ林は、農業に広範に使用され、人間の居住のために伐採される前は、ブラックバックの大群が草を食み、アジアチーターに捕食される開けた草原が点在していた。パンジャーブではもはや現存しないブラックバックは、現在インドでは深刻な絶滅の危機に瀕しており、チーターは絶滅している。近年の広範かつ生態学的に壊滅的な人間の侵入は、インドの野生生物を危機的に危険にさらしている。これに対応して、1935年に最初に設立された国立公園と保護地域のシステムが大幅に拡張された。1972年、インドは野生生物保護法とプロジェクト・タイガーを制定し、重要な原生地域を保護した。森林保護法は1980年に制定され、1988年に改正が加えられた。インドには500以上の野生生物保護区と18の生物圏保護区があり、そのうち4つは世界生物圏保護区ネットワークの一部である。75の湿地がラムサール条約に登録されている。

4. 政治と政府

インドは連邦議会共和制の政治体制をとり、政府の構成、運営原則、および民主主義の発展と課題について解説する。市民の権利と自由の保障、社会正義の実現、そして持続可能な開発は、中道左派的または社会自由主義的な視点から特に重要視される。

4.1. 政治

インドは複数政党制を特徴とする議会制共和国であり、6つの承認された国民政党(インド国民会議(INC)、インド人民党(BJP)など)と、50以上の地方政党が存在する。国民会議派はインドの政治文化において中道とされ、BJPは右翼とされる。1950年(インドが最初に共和国となった年)から1980年代後半までのほとんどの期間、国民会議派が国会で過半数を占めていた。しかし、それ以降はBJPとの政治的舞台をますます共有するようになり、強力な地方政党もしばしば中央で多党連立政権を形成することを余儀なくされている。

インド共和国の最初の3回の総選挙(1951年、1957年、1962年)では、ジャワハルラール・ネルー率いる国民会議派が容易に勝利した。1964年にネルーが死去すると、ラール・バハードゥル・シャーストリーが短期間首相を務めた。1966年に彼が予期せず死去した後、ネルーの娘であるインディラ・ガンディーが後を継ぎ、国民会議派を1967年と1971年の選挙勝利に導いた。1975年に彼女が宣言した非常事態に対する国民の不満に続き、国民会議派は1977年の選挙で政権を失った。当時新設されたジャナタ党(非常事態に反対していた)が政権を握った。その政府は2年余りしか続かなかった。この期間にはモラルジー・デーサーイーとチョードリー・チャラン・シンの2人の首相がいた。1980年に再び政権に返り咲いた国民会議派は、1984年にインディラ・ガンディーが暗殺されたことで指導者が交代した。彼女の後を継いだのは息子のラジーヴ・ガンディーであり、同年末の総選挙で容易に勝利した。国民会議派は1989年に再び政権を失い、新たに結成されたジャナタ・ダルが左翼戦線と連携して率いる国民戦線連合が選挙に勝利した。その政府も比較的短命で、2年足らずしか続かなかった。この期間にはV・P・シンとチャンドラ・シェーカルの2人の首相がいた。1991年に再び選挙が行われたが、どの政党も絶対多数を獲得できなかった。国民会議派は最大の単一政党として、P・V・ナラシンハ・ラーオ率いる少数派政府を形成することができた。

1996年の総選挙後、2年間の政治的混乱が続いた。いくつかの短命な連立政権が中央で権力を分かち合った。BJPは1996年に短期間政府を形成し、その後、外部からの支援に依存する比較的長続きした2つの統一戦線連合が続いた。この期間にはH・D・デーヴェー・ガウダとI・K・グジュラールの2人の首相がいた。1998年、BJPは成功裏に国民民主同盟(NDA)という連立政権を形成することができた。アタル・ビハーリー・ヴァージペーイー率いるNDAは、国民会議派以外の最初の連立政権として5年間の任期を完了した。2004年の総選挙でも、どの政党も絶対多数を獲得できなかったが、国民会議派が最大の単一政党として浮上し、統一進歩同盟(UPA)という別の成功した連立政権を形成した。UPAはBJPに反対する左翼政党や議員の支持を得た。UPAは2009年の総選挙で議席数を増やして政権に返り咲き、もはやインドの共産党からの外部支援を必要としなくなった。同年、マンモハン・シンはジャワハルラール・ネルー(1957年と1962年)以来初めて、連続5年間の任期で再選された首相となった。2014年の総選挙では、BJPが1984年以来初めて過半数を獲得し、他の政党の支持なしに統治する最初の政党となった。2019年の総選挙では、BJPが再び過半数で勝利した。2024年の総選挙では、BJPは過半数を獲得できなかったが、BJP率いるNDA連合が政権を形成した。元グジャラート州首相であるナレンドラ・モディは、2014年5月26日以来、インド第18代首相として3期目を務めている。

4.2. 政府

インドは、国の最高法規であるインド憲法に基づいて統治される議会制を持つ連邦である。インドは立憲共和国である。インドの連邦制は、連邦と州の間の権力配分を定義している。1950年1月26日に発効したインド憲法は、当初インドを「主権、民主的共和国」と規定していたが、この特徴づけは1971年に「主権、社会主義、世俗的、民主的共和国」に改正された。インドの政府形態は、伝統的に強力な中央と弱い州を持つ「準連邦」と表現されてきたが、1990年代後半以降、政治的、経済的、社会的変化の結果として、ますます連邦的になっている。

インド政府は、行政、立法、司法の3つの部門で構成されている。大統領は儀礼的な元首であり、国会議員と州議会議員からなる選挙人団によって5年の任期で間接的に選出される。首相は政府の長であり、ほとんどの行政権を行使する。大統領によって任命される首相は、慣例により、国会下院で過半数の議席を持つ政党または政党連合によって支持される。インド政府の行政部は、大統領、副大統領、および首相を長とする連邦閣僚評議会(内閣はその執行委員会)で構成される。閣僚職を持つ大臣は、国会のいずれかの院の議員でなければならない。インドの議会制度では、行政部は立法部に従属し、首相とその閣僚は国会下院に直接責任を負う。公務員は恒久的な行政官として機能し、行政のすべての決定は彼らによって実施される。

インドの立法府は両院制の国会である。ウェストミンスター式議会制度の下で運営されており、上院であるラージヤ・サバー(州議会)と下院であるローク・サバー(国民議会)で構成されている。ラージヤ・サバーは245名の議員からなる常設機関であり、議員は2年ごとに選挙が行われる6年の任期を務める。ほとんどの議員は、州および連邦直轄領の立法府によって、各州の国民人口の割合に比例して間接的に選出される。ローク・サバーの543名の議員は、18歳以上の国民による普通選挙によって直接選出され、単一選挙区を5年間の任期で代表する。インド憲法は歴史的にローク・サバーにアングロ・インディアンの2議席を指名することを認めていたが、この規定は2019年に削除された。各州の議席の一部は、その州内の人口に比例して指定カーストおよび指定部族の候補者のために留保されている。

インドは、最高裁判所(首席判事が長を務める)、25の高等裁判所、および多数の裁判所で構成される、3段階の独立した司法制度を採用している。最高裁判所は、基本的権利に関わる事件および州と中央の間の紛争について第一審管轄権を持ち、高等裁判所に対する上訴管轄権を持つ。最高裁判所は、憲法に違反する連邦法または州法を無効にし、違憲と見なす政府の措置を無効にする権限を持つ。

4.3. 行政区画

インドは28の州と8つの連邦直轄領からなる連邦連合である。すべての州、およびジャンムー・カシミール、ポンディシェリ、デリー首都圏の連邦直轄領は、ウェストミンスター式の統治に従う選挙で選ばれた立法府と政府を持つ。残りの5つの連邦直轄領は、任命された行政官を通じて中央政府によって直接統治される。1956年、州再編法に基づき、州は言語に基づいて再編された。市、町、ブロック、地区、村のレベルには25万以上の地方自治体が存在する。

4.3.1. 州

- アーンドラ・プラデーシュ州

- アルナーチャル・プラデーシュ州

- アッサム州

- ビハール州

- チャッティースガル州

- ゴア州

- グジャラート州

- ハリヤーナー州

- ヒマーチャル・プラデーシュ州

- ジャールカンド州

- カルナータカ州

- ケーララ州

- マディヤ・プラデーシュ州

- マハーラーシュトラ州

- マニプル州

- メーガーラヤ州

- ミゾラム州

- ナガランド州

- オリッサ州

- パンジャーブ州

- ラージャスターン州

- シッキム州

- タミル・ナードゥ州

- テランガーナ州

- トリプラ州

- ウッタル・プラデーシュ州

- ウッタラーカンド州

- 西ベンガル州

4.3.2. 連邦直轄領

- アンダマン・ニコバル諸島

- チャンディーガル

- ダードラー・ナガル・ハヴェーイーおよびダマン・ディーウ連邦直轄領

- ジャンムー・カシミール

- ラダック

- ラクシャドウィープ

- デリー首都圏

- ポンディシェリ

4.4. 主要都市

インドには多くの大都市が存在し、それぞれが経済、文化、歴史において重要な役割を果たしている。首都ニューデリーは政治の中心であり、デリー首都圏の一部を形成している。ムンバイはインド最大の都市であり、金融、商業、エンターテイメントの中心地である。その他、コルカタ、チェンナイ、ベンガルール(インドのシリコンバレーと呼ばれるIT産業の中心地)、ハイデラバード、アフマダーバードなどが主要な大都市として挙げられる。これらの都市は急速な都市化と経済成長を経験しているが、同時に交通渋滞、大気汚染、住宅不足、貧富の格差拡大といった都市問題にも直面している。

| 順位 | 都市 | 行政区分 | 人口 (2011年) | 順位 | 都市 | 行政区分 | 人口 (2011年) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ムンバイ | マハーラーシュトラ州 | 12,442,373 | 11 | ジャイプル | ラージャスターン州 | 3,046,163 |

| 2 | デリー | デリー首都圏 | 11,034,555 | 12 | ラクナウ | ウッタル・プラデーシュ州 | 2,817,105 |

| 3 | ベンガルール | カルナータカ州 | 8,443,675 | 13 | ナーグプル | マハーラーシュトラ州 | 2,405,665 |

| 4 | ハイデラバード | テランガーナ州 | 6,731,790 | 14 | インドール | マディヤ・プラデーシュ州 | 1,964,086 |

| 5 | アフマダーバード | グジャラート州 | 5,577,940 | 15 | ターネー | マハーラーシュトラ州 | 1,841,488 |

| 6 | チェンナイ | タミル・ナードゥ州 | 4,646,732 | 16 | ボーパール | マディヤ・プラデーシュ州 | 1,798,218 |

| 7 | コルカタ | 西ベンガル州 | 4,496,694 | 17 | ヴィシャーカパトナム | アーンドラ・プラデーシュ州 | 1,728,128 |

| 8 | スーラト | グジャラート州 | 4,467,797 | 18 | ピーンプリー=チンチワッド | マハーラーシュトラ州 | 1,727,692 |

| 9 | プネー | マハーラーシュトラ州 | 3,124,458 | 19 | パトナ | ビハール州 | 1,684,222 |

| 10 | カーンプル | ウッタル・プラデーシュ州 | 2,765,348 | 20 | ヴァドーダラー | グジャラート州 | 1,670,806 |

5. 国際関係

インドの外交政策は、独立以来、歴史的経緯、地政学的条件、経済発展の必要性、そして国内の多様な価値観を反映しながら形成されてきた。特に、民主主義、人権、国際法といった普遍的価値を重視しつつ、国家主権と戦略的自律性を追求する姿勢が一貫して見られる。

5.1. 外交政策

インドの外交政策は、ジャワハルラール・ネルー初代首相が提唱した非同盟運動を基軸として始まった。冷戦下において、インドは東西いずれの陣営にも属さず、独自の外交路線を追求し、植民地支配からの解放、人種差別撤廃、核軍縮などを国際社会に訴えた。その後、国際情勢の変化とともに、インドはより現実的な国益重視の外交へと舵を切り、「戦略的自律性」を外交の基本方針として掲げるようになった。これは、特定の国や同盟に過度に依存することなく、国益に合致する限りにおいて多角的なパートナーシップを構築し、国際問題において独自の判断と行動をとることを意味する。

近年のインド外交は、「ネイバーフッド・ファースト(近隣諸国最優先)」政策に基づき、南アジア地域の安定と繁栄に積極的に貢献しようとしている。また、「アクト・イースト(東方行動)」政策を通じて、ASEAN諸国や日本、韓国、オーストラリアなど東アジア・東南アジア諸国との経済的・戦略的連携を強化している。経済外交も重視しており、貿易・投資の促進、技術協力、エネルギー安全保障の確保などを目指している。さらに、気候変動、テロ対策、パンデミック対策といった地球規模課題への対応においても、多国間主義の枠組みを通じて国際社会に貢献している。

5.2. 主要国との関係

インドの外交関係において、近隣諸国および主要大国との関係は特に重要である。

- パキスタン:独立以来、カシミール問題をめぐり3度の印パ戦争を経験するなど、長年にわたり緊張関係が続いている。テロ問題や国境管理も依然として大きな課題である。しかし、両国間には経済協力や人的交流の潜在力もあり、対話を通じた関係改善の努力も続けられている。

- 中華人民共和国:中印国境紛争(1962年)以降、国境問題を抱え、地政学的な競合関係にある。近年は経済的な相互依存関係が深まる一方で、国境地域での緊張やインド洋における中国の影響力拡大など、安全保障上の懸念も高まっている。両国はBRICSやSCOなどの枠組みで協力する場面もあるが、基本的な不信感は根強い。

- アメリカ合衆国:冷戦終結後、特に21世紀に入ってから、戦略的パートナーシップが急速に進展している。経済、安全保障、技術協力など幅広い分野で協力関係が深化しており、インド太平洋地域における共通の戦略的利益を背景に連携を強化している。日米豪印戦略対話(クアッド)の枠組みも重要な要素となっている。

- ロシア:伝統的な友好国であり、特に防衛装備品の供給やエネルギー分野で緊密な協力関係を維持している。インドはロシアとの関係を多極化する世界における重要な戦略的バランサーと位置づけている。

- 日本:民主主義、法の支配といった価値観を共有する重要なパートナーとして、近年「特別戦略的グローバル・パートナーシップ」へと関係が格上げされた。経済協力、インフラ開発、安全保障、人的交流など、多岐にわたる分野で協力が進展している。クアッドの枠組みにおいても緊密に連携している。

- EU諸国:貿易、投資、技術協力、気候変動対策など、幅広い分野で協力関係を強化している。特にフランスやドイツとは戦略的な対話も活発化している。

- 湾岸諸国:エネルギー安全保障、印僑の存在、貿易・投資など、経済的な結びつきが非常に強い。

5.3. 国際機関における活動

インドは、国際連合(UN)の原加盟国であり、国連憲章の理念を支持し、国連の活動に積極的に参加してきた。国連平和維持活動への貢献は世界でも有数であり、多くの兵員や警察官を派遣してきた。インドは長年、国連安全保障理事会の常任理事国入りを目指しており、国際社会における発言力の強化を求めている。

世界貿易機関(WTO)においては、開発途上国の利益を代弁する立場から、農業交渉や知的所有権問題などで積極的な役割を果たしてきた。

BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)の主要メンバー国として、新興国の経済的影響力の拡大と、より公平な国際経済秩序の構築を目指している。上海協力機構(SCO)には2017年に正式加盟し、中央アジア地域との安全保障協力や経済連携を強化している。G20のメンバー国としても、地球規模の経済・金融問題の解決に貢献している。

その他、南アジア地域協力連合(SAARC)、環インド洋連合(IORA)、ベンガル湾多分野技術経済協力イニシアチブ(BIMSTEC)など、地域協力枠組みにおいても主導的な役割を果たしている。

6. 国防

インドの国防は、広大な国土と国境線、複雑な地政学的環境、そして多様な安全保障上の脅威に対応するため、陸海空三軍からなる強力なインド軍と、核抑止力を中心とした国防政策によって支えられている。

6.1. インド軍

インド軍は、インド陸軍、インド海軍、インド空軍の三軍から構成され、総兵力は約145万人で世界第2位の規模を誇る。これに加えて、インド沿岸警備隊や様々な準軍事組織(例:アッサム・ライフル部隊、国境警備隊、中央予備警察隊など)が存在し、国内の治安維持や国境警備、災害救助などの任務を担っている。

- インド陸軍:インド軍の中核を成す最大の組織であり、国境防衛、国内の治安維持、対テロ作戦などを主な任務とする。山岳戦や砂漠戦など、多様な地形に対応できる能力を持つ。

- インド海軍:インド洋における海上交通路の保護、排他的経済水域の防衛、海賊対策、人道支援・災害救助などを任務とする。近年、航空母艦や原子力潜水艦の導入など、戦力の近代化を急速に進めている。

- インド空軍:領空防衛、航空支援、戦略輸送、偵察などを任務とする。戦闘機、輸送機、ヘリコプターなど多様な航空機を保有し、近代化改修も積極的に行われている。

インド軍は、装備の多くを伝統的にロシア(旧ソ連)から調達してきたが、近年はアメリカ、イスラエル、フランスなどからの導入も増やし、装備の多様化を図っている。また、「メイク・イン・インディア」政策の下、防衛装備品の国産化も積極的に推進している。軍事費は年々増加傾向にあり、世界でも有数の規模となっている。

6.2. 核兵器政策

インドは、1974年に最初の核実験(「微笑むブッダ」)を行い、1998年には連続核実験(「シャクティ作戦」)を実施して、事実上の核保有国となった。インドの核政策は、「信頼できる最小限の抑止力(Credible Minimum Deterrence)」と「先制不使用(No First Use)」を基本原則としている。これは、侵略を抑止するための最小限の核戦力を保持し、いかなる状況においても核兵器を先制的に使用しないというものである。

インドは、核拡散防止条約(NPT)や包括的核実験禁止条約(CTBT)には、それらが不平等で差別的であるとして署名していない。しかし、核不拡散体制には責任ある形で貢献する姿勢を示しており、独自の輸出管理体制を整備している。インドは、大陸間弾道ミサイル(ICBM)、潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)、戦略爆撃機からなる「核の三本柱」の構築を進めており、核抑止力の信頼性と生存性の向上を図っている。

7. 経済

インド経済は、独立後の社会主義的計画経済から、1991年の経済自由化を契機に市場経済へと大きく転換し、近年は世界で最も急速に成長する主要経済国の一つとなっている。しかし、依然として深刻な貧困問題、拡大する所得格差、インフラ不足などの課題も抱えている。

7.1. 経済構造と動向

インドの国内総生産(GDP)は、2024年時点で名目値で約3.94 兆 USD(世界第5位)、購買力平価(PPP)換算で約15.00 兆 USD(世界第3位)の規模を持つ。過去20年間の平均GDP成長率は5.8%であり、特に2011年から2012年にかけては6.1%に達した。しかし、一人当たりGDPは依然として低く、名目では世界136位、PPP換算では125位であり、国民の大多数は低所得層に分類される。

1991年まで、インド政府は社会主義経済の影響を受けた保護主義政策をとり、広範な国家介入と規制により経済は外部世界からほぼ遮断されていた。1991年の深刻な国際収支危機を機に、インドは経済自由化を余儀なくされ、それ以降、外国貿易と直接投資の流入を重視する自由市場システムへと移行してきた。インドは1995年1月1日に世界貿易機関(WTO)に加盟した。

労働力人口は2017年時点で約5億2200万人と世界第2位である。GDP構成比は、サービス業が55.6%、工業が26.3%、農業が18.1%となっている。2022年の海外送金受取額は1000.00 億 USDで世界第1位であり、約3200万人の在外インド人が経済に貢献している。

近年の経済動向としては、高いインフレ率、財政赤字、金融政策の引き締めなどが課題となっている。政府はインフラ投資の拡大、製造業振興策「メイク・イン・インディア」の推進、税制改革(GST導入など)を通じて、持続的な経済成長を目指している。

7.2. 主要産業

インド経済は、農業、製造業、サービス業の3つの主要な部門から構成されており、それぞれが経済成長と雇用創出において重要な役割を果たしている。

7.2.1. 農業

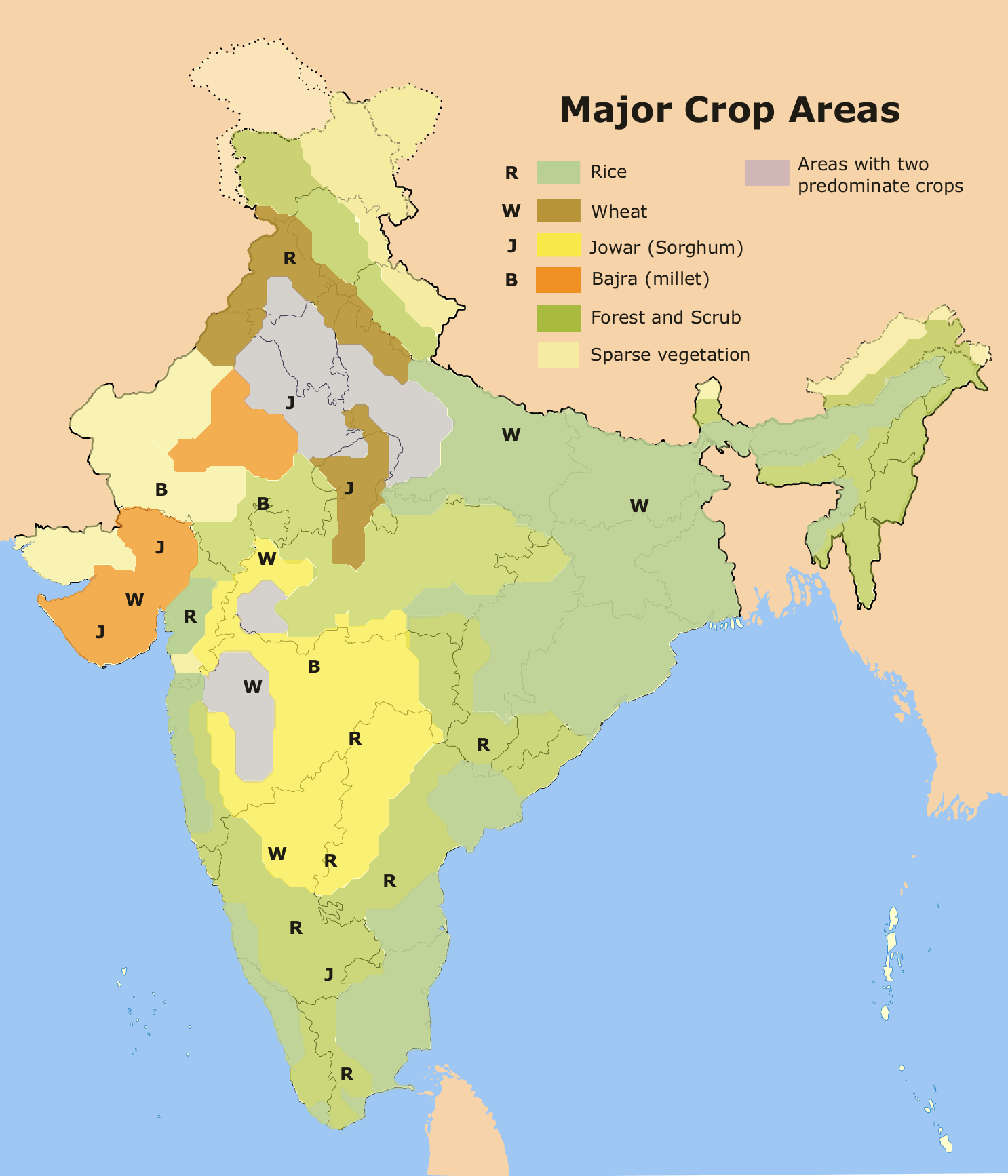

インドの農業は、労働人口の約半分が従事し、GDPの約15%を占める基幹産業である。主要農産物は、米、小麦、油糧種子、綿花、ジュート、茶、サトウキビ、ジャガイモなどである。インドは世界有数の米、小麦、牛乳、サトウキビの生産国であり、茶や香辛料の生産でも知られる。「緑の革命」以降、農業技術の導入により食料生産は大幅に増加したが、依然として天候への依存度が高く、小規模農家が多く、灌漑施設の未整備、農産物流通の非効率性、気候変動の影響といった課題を抱えている。政府は、農業所得の倍増、食料安全保障の強化、農村インフラの整備などを目指す政策を進めている。

7.2.2. 製造業

インドの製造業は、GDPの約15-16%を占め、経済成長の重要な牽引役として期待されている。主要分野としては、自動車産業、繊維産業、化学工業、製薬業、鉄鋼業、機械工業などがある。近年、政府は「メイク・イン・インディア」政策を推進し、国内製造業の振興と外国直接投資の誘致に力を入れている。特に自動車産業は急速な成長を遂げ、インドは世界有数の自動車生産国および市場となっている。製薬業もジェネリック医薬品の生産拠点として世界的に重要であり、「世界の薬局」とも称される。しかし、インフラ未整備、労働法の硬直性、土地取得の困難さなどが製造業発展の課題として指摘されている。

7.2.3. サービス業

サービス業はインド経済の最大の部門であり、GDPの半分以上を占め、経済成長を最も力強く牽引している。特に情報技術(IT)産業とビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)産業は世界的に高い競争力を持ち、インド経済の象徴的存在となっている。ベンガルール、ハイデラバード、プネーなどはIT・BPO産業のハブとして発展している。その他、金融サービス、電気通信、観光業、小売業、医療、教育などの分野も成長している。近年は、デジタル化の進展やスタートアップ企業の勃興がサービス業の新たな成長エンジンとなっている。しかし、質の高い雇用の創出や、国内市場へのサービス提供の拡大が課題である。

7.3. エネルギー

インドは世界第3位のエネルギー消費国であり、経済成長に伴いエネルギー需要は急速に拡大している。主要なエネルギー源は依然として石炭であり、国内発電量の大部分を占めている。次いで石油、天然ガスが重要なエネルギー源となっている。インドは石油、天然ガスの多くを輸入に依存しており、エネルギー安全保障の確保が重要な課題である。

近年、インド政府は再生可能エネルギーの導入を積極的に推進しており、特に太陽光発電と風力発電の設備容量は急速に拡大している。原子力発電もエネルギー供給源の一つとして位置づけられている。エネルギー効率の改善、送電網の近代化、農村部への電力供給の普及なども重要な政策目標である。石炭への依存度が高いことから、二酸化炭素排出量の削減と気候変動対策も喫緊の課題であり、クリーンエネルギーへの移行が求められている。

7.4. 交通

インドの交通インフラは、広大な国土と急速な経済成長を支える上で極めて重要であるが、依然として整備の遅れや課題も多い。

- 鉄道:

ニルギリ山岳鉄道 インド国鉄は世界最大級の鉄道網の一つであり、旅客輸送および貨物輸送において中心的な役割を担っている。長距離移動の主要な手段であり、毎日数千万人が利用する。近年は、路線の電化、高速化(日本の新幹線方式を導入したムンバイ・アーメダバード間高速鉄道計画など)、駅の近代化、貨物専用線の整備などが進められている。都市部ではデリー・メトロ、ムンバイ・メトロ、コルカタ・メトロなどの地下鉄網も拡大している。

デリー・メトロ

- 道路:道路網の総延長は世界第2位であり、国内の旅客・貨物輸送の大部分を担っている。国道、州道、地方道から構成されるが、特に国道網の整備(「黄金の四角形」構想など)が進められてきた。しかし、道路の質、維持管理、交通渋滞、交通安全などが依然として課題である。

- 航空輸送:経済成長と中間層の拡大に伴い、航空輸送の需要は急速に増加している。主要都市を結ぶ国内線網が発達し、格安航空会社(LCC)の台頭により航空運賃も手頃になった。デリーのインディラ・ガンディー国際空港やムンバイのチャトラパティ・シヴァージー国際空港などが主要な国際ハブ空港である。地方空港の整備や、地域間航空路線の拡充も進められている。

- 港湾施設:インドは長い海岸線を持ち、海上輸送は国際貿易において不可欠である。ムンバイ、チェンナイ、コルカタ、ヴィシャーカパトナムなどが主要な港湾である。港湾能力の増強、効率化、内陸水路との連携強化などが課題となっている。

交通インフラ全体の近代化と拡張は、インド経済の持続的成長と国民生活の向上にとって不可欠であり、政府は大規模な投資計画を推進している。

7.5. 観光業

インドは、その豊かな歴史遺産、多様な文化、壮大な自然景観、精神的な伝統など、多彩な観光資源に恵まれている。タージ・マハルのような世界的に有名な世界遺産から、ヒマラヤ山脈の雄大な景色、ゴアのビーチ、ラージャスターン州の宮殿群、ケーララ州のバックウォーター、数多くの国立公園や野生生物保護区、そしてヨガやアーユルヴェーダといったウェルネスツーリズムまで、多様な観光体験を提供している。

観光産業は、インド経済において外貨獲得、雇用創出、地域開発の面で重要な役割を担っている。政府は「インクレディブル・インディア」といったキャンペーンを通じて、国際的な観光客誘致に力を入れている。近年は、国内観光も中間層の拡大とともに成長している。

主な観光形態としては、文化・歴史遺産観光、自然・アドベンチャーツーリズム、宗教・巡礼ツーリズム、ウェルネス・医療ツーリズム、ビジネス・MICEツーリズムなどがある。

今後の展望としては、観光インフラ(宿泊施設、交通アクセス、案内表示など)の整備、観光客の安全確保、ビザ手続きの簡素化、新たな観光デスティネーションの開発、持続可能な観光の推進などが課題となっている。特に、地方の観光資源を活かした地域振興や、環境負荷の低減に配慮した観光開発が求められている。

7.6. 社会経済的課題

インドは目覚ましい経済成長を遂げている一方で、依然として多くの深刻な社会経済的課題に直面している。これらの課題は、国民生活の質の向上と持続可能な発展を阻害する要因となっており、政府および市民社会による多角的な取り組みが求められている。

- 貧困問題:絶対的貧困層の数は減少傾向にあるものの、依然として多くの人々が貧困ライン以下で生活している。特に農村部や一部の社会的弱者層における貧困は深刻であり、栄養不良、識字率の低さ、医療アクセスへの制約など、多面的な問題を引き起こしている。

- 所得格差:経済成長の恩恵が均等に行き渡っておらず、富裕層と貧困層の間の所得格差が拡大している。都市部と農村部の格差、地域間の経済格差も顕著であり、社会的な不満や不安定要因となっている。

- 失業問題:特に若年層における失業・不完全雇用が深刻な問題となっている。経済成長に見合うだけの質の高い雇用が創出されておらず、労働市場のスキルミスマッチも指摘されている。

- 汚職:行政、司法、ビジネスなど、社会の様々なレベルで汚職が蔓延しており、経済発展を阻害し、国民の信頼を損ねている。汚職防止のための法制度改革や監視体制の強化が求められている。

- インフラ不足:電力、道路、港湾、水道、衛生施設などの基礎インフラの整備が、急速な経済成長と都市化に追いついていない。インフラ不足は、産業の競争力低下、国民生活の質の低下、地域格差の拡大などを招いている。

- 教育・医療の格差:教育や医療サービスへのアクセスや質において、地域間・所得層間の格差が大きい。質の高い教育や医療を全ての人々が享受できるような体制整備が急務である。

- 環境問題:大気汚染、水質汚染、森林破壊、廃棄物処理など、環境問題は深刻化しており、国民の健康や生活環境、持続可能な開発に大きな影響を与えている。

これらの課題解決に向けて、政府は貧困削減プログラム、雇用創出策、インフラ投資、教育・医療改革、汚職対策、環境保護政策などを推進している。また、NGOや市民団体も、アドボカシー活動や地域レベルでの支援活動を通じて、これらの問題に取り組んでいる。しかし、課題の規模と複雑さから、その解決には長期的な視点と持続的な努力が必要とされている。

8. 社会

インド社会は、その広大な国土と長い歴史の中で育まれた、比類なき多様性と複雑性を特徴とする。民族、言語、宗教、カースト制度などが重層的に絡み合い、独自の社会構造と力学を形成している。特に、社会的弱者やマイノリティの権利擁護と社会的包摂は、現代インドが直面する重要な課題である。

8.1. 人口

インドは2023年に中華人民共和国を抜き、世界で最も人口の多い国となった。2023年時点の推定人口は約14億2860万人である。2011年の国勢調査では、人口は12億1019万3422人と報告されていた。人口増加率は2001年から2011年にかけて17.64%であり、その前の10年間(1991年~2001年)の21.54%から鈍化している。男女比は、2011年の国勢調査によると、男性1,000人に対して女性940人である。年齢の中央値は2020年時点で28.7歳であった。1951年の最初の植民地後国勢調査では、人口は3億6100万人であった。過去50年間の医療の進歩と、「緑の革命」による農業生産性の向上により、インドの人口は急速に増加した。

インドの平均寿命は70歳で、女性は71.5歳、男性は68.7歳である。人口10万人当たりの医師数は約93人である。農村部から都市部への移住は、インドの近年の歴史において重要な動態となっている。都市部に住む人々の数は、1991年から2001年の間に31.2%増加した。しかし、2001年時点では、依然として70%以上の人々が農村部に住んでいた。都市化のレベルは、2001年の国勢調査の27.81%から2011年の国勢調査の31.16%へとさらに上昇した。全体の人口増加率の鈍化は、1991年以降の農村部における成長率の急激な低下によるものであった。2011年の国勢調査によると、インドには100万人以上の都市圏が53あり、そのうちムンバイ、デリー、コルカタ、チェンナイ、ベンガルール、ハイデラバード、アフマダーバードが人口順に上位を占めている。識字率は2011年時点で74.04%であり、女性は65.46%、男性は82.14%であった。農村部と都市部の識字率の格差は、2001年の21.2パーセントポイントから2011年には16.1パーセントポイントに縮小した。農村部の識字率の改善は都市部の2倍である。ケーララ州は識字率93.91%で最も識字率の高い州であり、ビハール州は63.82%で最も低い。

印僑(在外インド人)も世界各地に大規模なコミュニティを形成しており、特にイギリス、アメリカ合衆国、カナダ、中東、東南アジア、アフリカ東部・南部などに多く居住している。彼らは経済、文化、学術など様々な分野で活躍し、インド本国との結びつきも強い。

8.2. 民族

インドは極めて多様な民族構成を持つ国である。主な民族系統としては、北インドを中心に分布するインド・アーリア人、南インドを中心に分布するドラヴィダ人、北東部やヒマラヤ地域に分布するモンゴロイド(チベット・ビルマ系など)、そして中部・東部に点在するオーストロアジア系の民族などが挙げられる。これらの大きな系統の中でも、さらに数多くの細かい民族集団や部族(指定部族、アディヴァシとも呼ばれる先住民族を含む)が存在し、それぞれが独自の言語、文化、社会習慣、伝統を有している。

歴史的に見ると、インド・アーリア人は紀元前2千年紀頃に中央アジア方面からインド亜大陸に到来し、先住のドラヴィダ系民族などと接触・混交しながら北インドを中心に定住したとされる。一方、ドラヴィダ系民族はより古くからインド亜大陸に居住していたと考えられている。

各民族集団の文化や社会経済的地位は様々であり、地域によっても大きく異なる。インド政府は、憲法に基づき、指定部族(Scheduled Tribes)として特定の先住民族集団を認定し、彼らの権利保護や社会経済的発展のための特別措置(アファーマティブ・アクション)を講じている。しかし、依然として多くの先住民族や少数民族は、土地の権利、資源へのアクセス、教育、医療などの面で困難に直面しており、主流社会からの差別や疎外といった問題も存在する。彼らの独自の文化や言語の保護も重要な課題である。インド社会の複雑なモザイクを理解する上で、これらの民族的多様性と、それに伴う権利や課題への視点は不可欠である。

8.3. 言語

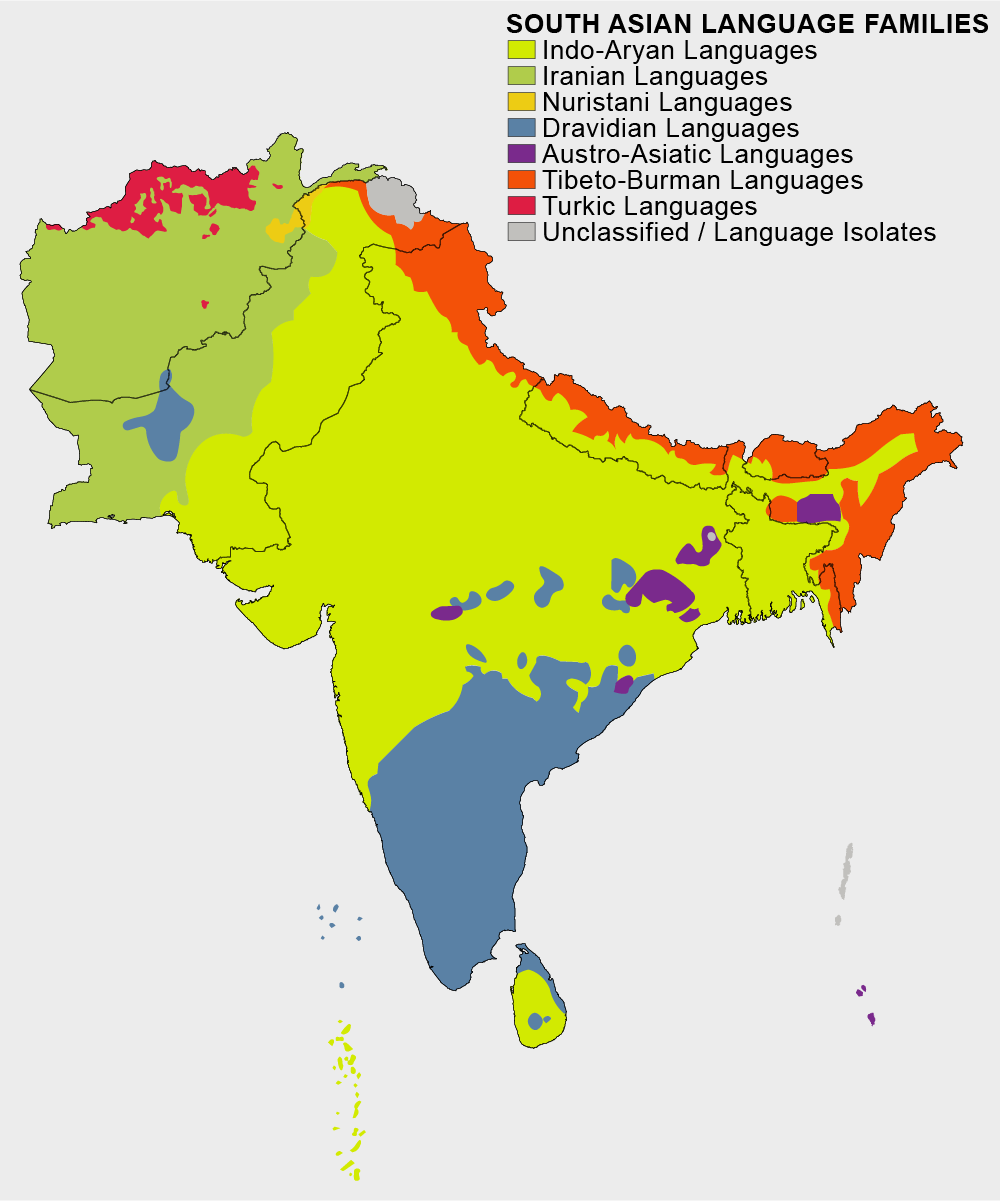

インドは世界でも有数の多言語国家であり、数百の言語と数千の方言が存在する。これらの言語は主に4つの大きな語族に分類される。

1. インド・ヨーロッパ語族(インド・アーリア語派):インドの人口の約4分の3がこの語派の言語を話す。ヒンディー語(連邦公用語の一つ)、ベンガル語、マラーティー語、パンジャーブ語、グジャラート語、オリヤー語、アッサム語、シンディー語、カシミール語、サンスクリット語(古典語)などが含まれる。

2. ドラヴィダ語族:主に南インドで話され、人口の約5分の1がこの語族の言語を話す。タミル語、テルグ語、カンナダ語、マラヤーラム語などが代表的である。

3. オーストロアジア語族:主に中部および東部の少数民族によって話される。サンタル語、ムンダ諸語などが含まれる。

4. シナ・チベット語族:主にヒマラヤ地域や北東インドの少数民族によって話される。ボド語、マニプリ語、ミゾ語、ナガ諸語などが含まれる。

インド憲法は、デーヴァナーガリー文字で書かれるヒンディー語を連邦の公用語とし、英語を「補助公用語」として規定している。英語は、行政、ビジネス、高等教育、メディアなどの分野で広く使用されている。

これらに加え、憲法第8附則では22の言語が「指定言語」(Scheduled Languages)としてリストアップされており、これらの言語は各州の公用語として採用されたり、公的な文書や教育で使用されたりする。これらの言語の話者数は様々であり、数千万人に上るものもあれば、数十万人程度のものもある。

インドの言語政策は、多言語状況を尊重しつつ、国民統合を促進することを目指している。各州は独自の公用語を定めることができ、多くの州では複数の公用語が使用されている。初等教育は母語で行われることが奨励されているが、高等教育では英語が主要な媒体となっていることが多い。少数言語の保護と振興も課題であり、多くの地域言語や方言が消滅の危機に瀕しているとの指摘もある。

| 言語 | 第一言語話者数 | 第一言語割合 | 第二言語話者数 | 第三言語話者数 | 総話者数 | 総話者数÷人口 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ヒンディー語 | 52,835 | 43.63 | 13,900 | 2,400 | 69,200 | 57.1 |

| 英語 | 26 | 0.02 | 8,300 | 4,600 | 12,900 | 10.6 |

| ベンガル語 | 9,724 | 8.30 | 900 | 100 | 10,700 | 8.9 |

| マラーティー語 | 8,303 | 7.09 | 1,300 | 300 | 9,900 | 8.2 |

| テルグ語 | 8,113 | 6.93 | 1,200 | 100 | 9,500 | 7.8 |

| タミル語 | 6,903 | 5.89 | 700 | 100 | 7,700 | 6.3 |

| ウルドゥー語 | 5,077 | 4.34 | 1,100 | 100 | 6,300 | 5.2 |

| グジャラート語 | 5,549 | 4.74 | 400 | 100 | 6,000 | 5.0 |

| カンナダ語 | 4,371 | 3.73 | 1,400 | 100 | 5,900 | 4.94 |

| オリヤー語 | 3,752 | 3.20 | 500 | 39 | 4,300 | 3.56 |

| パンジャーブ語 | 3,312 | 2.83 | 223 | 72 | 3,660 | 3.0 |

| マラヤーラム語 | 3,484 | 2.97 | 50 | 21 | 3,600 | 2.9 |

| サンスクリット語 | 0 | 0.00 | 123 | 196 | 319 | 0.19 |

8.4. 宗教

インドは世界でも有数の宗教的多様性を持つ国であり、多くの宗教が共存し、人々の生活や文化に深く根付いている。憲法は信教の自由を保障し、インドを世俗国家と規定している。

- ヒンドゥー教:インドで最も信者数が多い宗教であり、2011年の国勢調査によると人口の約79.8%を占める。ヴェーダ時代に遡る古い起源を持ち、バラモン教を母体として土着信仰や様々な思想を吸収しながら発展してきた多神教である。シヴァ神、ヴィシュヌ神、ブラフマー神を三大神とし、その他にも無数の神々が存在する。輪廻転生、解脱(モークシャ)、カルマ(業)といった独自の概念を持ち、カースト制度と密接に関連している。

- イスラム教:インドで2番目に信者数が多い宗教であり、人口の約14.2%を占める。インドはインドネシア、パキスタンに次いで世界で3番目にイスラム教徒が多い国である。主に8世紀以降、アラブ商人や中央アジアからのイスラム王朝の支配を通じて広まった。スンナ派が多数を占めるが、シーア派も存在する。

- キリスト教:人口の約2.3%を占める。使徒トマスによって1世紀にインドに伝えられたという伝承を持つトマス派(シリア・マラバル教会など)が古くから存在するほか、16世紀以降のヨーロッパによる植民地化に伴い、カトリックやプロテスタントが広まった。ゴア州やケーララ州、北東インドのいくつかの州で信者が比較的多い。

- シク教:人口の約1.7%を占める。16世紀にグル・ナーナクによってパンジャーブ地方で創始された一神教である。ヒンドゥー教とイスラム教の要素を融合しつつ、独自の教義と共同体を形成した。グル・グラント・サーヒブを聖典とし、ターバンと髭が特徴的な外見で知られる。

- 仏教:人口の約0.7%を占める。紀元前6世紀頃に釈迦によってインドで創始されたが、ヒンドゥー教の復興やイスラム勢力の台頭により、インド本土では信者数が大幅に減少した。しかし、近年、ビームラーオ・アンベードカルの指導によるダリット(不可触民)の集団改宗運動(新仏教運動)などにより、再び信者を増やしている。ラダックやシッキム州などヒマラヤ地域ではチベット仏教が信仰されている。

- ジャイナ教:人口の約0.4%を占める。紀元前6世紀頃にマハーヴィーラによって創始(または再興)された宗教で、徹底したアヒンサー(不殺生・非暴力)と苦行を特徴とする。

- その他:上記以外にも、ゾロアスター教(主にムンバイなどに居住するパールシー)、ユダヤ教、バハイ教、様々な部族宗教や土着信仰などが存在する。

宗教はインド人のアイデンティティ、社会生活、政治、文化に大きな影響を与えている。宗教間の融和と対立は、インド社会の重要なテーマであり続けている。特にヒンドゥー・ナショナリズムの台頭は、宗教的マイノリティの権利や世俗主義のあり方をめぐる議論を活発化させている。

8.5. カースト制度

インド社会におけるカースト制度は、数千年にわたる歴史を持つ複雑な社会階層システムであり、人々の生活、職業、結婚、社会関係など、あらゆる側面に深く影響を及ぼしてきた。この制度は、ヒンドゥー教の教義と密接に関連しているとされるが、その起源や構造については様々な学説がある。

伝統的に、カーストは大きく4つのヴァルナ(種姓)に分けられる。

1. バラモン(司祭・学者階級)

2. クシャトリヤ(王侯・武人階級)

3. ヴァイシャ(商人・農民・職人階級)

4. シュードラ(隷属民・労働者階級)

これらのヴァルナの下には、ヴァルナに属さないとされた「アヴァルナ」または「アウト・オブ・カースト」と呼ばれる人々が存在し、彼らは歴史的に「不可触民」(アンタッチャブル)として厳しい差別を受けてきた。現在では、彼らはダリット(「抑圧された人々」の意)という呼称を自ら用いることが多い。

さらに、各ヴァルナは数千にも及ぶ「ジャーティ」(生まれ、職業集団)と呼ばれる内婚制の世襲的集団に細分化される。ジャーティは、特定の職業や地域と結びついていることが多く、カースト制度の具体的な運用単位となっている。ジャーティ間の上下関係や相互作用は極めて複雑であり、地域によっても様相が異なる。

インド憲法は、カーストに基づくあらゆる差別を禁止し、特に「不可触民」に対する差別撤廃を明確にうたっている。政府は、歴史的に差別を受けてきた指定カースト(Scheduled Castes、主にダリット)や指定部族(Scheduled Tribes、主に先住民族)に対して、教育や公的雇用における議席留保制度(アファーマティブ・アクション)などの特別措置を講じ、彼らの社会的・経済的地位の向上を図ってきた。

しかし、法的な差別禁止にもかかわらず、カースト制度の影響は現代インド社会、特に農村部において依然として根強く残っている。カーストに基づく職業の世襲、結婚相手の制限、住居の分離、暴力や差別の事件などが後を絶たない。都市化や教育の普及、経済発展に伴い、カーストの壁は徐々に低くなってきている側面もあるが、カースト意識そのものが完全に消滅したわけではない。

カーストは、インドの政治においても重要な要素であり続けている。多くの政党が特定のカースト集団を支持基盤とし、選挙ではカーストに基づく投票行動が見られる。ダリットやその他の低位カーストの政治的エンパワーメントは進んできているが、依然として社会構造の変革には多くの課題が残されている。カースト制度の撤廃と、すべての人々が平等に尊厳を持って生きられる社会の実現は、インドが取り組むべき最も重要な人権課題の一つである。

8.6. 教育

インドの教育制度は、連邦政府と州政府が共同で管轄しており、初等教育から高等教育まで多岐にわたる。識字率の向上と教育機会の拡大は、独立以来の重要な国家目標の一つである。

- 教育制度:インドの学校教育制度は、一般的に「10+2+3」制(初等・中等教育10年、後期中等教育2年、大学学部3年)を基本としているが、州によって若干の違いがある。

- 初等教育(1~8年生):6歳から14歳までの子供を対象とし、2009年の「教育を受ける権利法」により、無償義務教育とされている。

- 中等教育(9~10年生)

- 後期中等教育(11~12年生):この段階で文系、理系、商業系などの専門コースに分かれることが多い。

- 高等教育:大学学部(通常3年または4年)、大学院(修士課程2年、博士課程)などがある。インド工科大学(IITs)、インド経営大学院(IIMs)、全インド医科大学(AIIMS)などは、国内屈指のエリート高等教育機関として知られる。

- 識字率:2011年の国勢調査によると、インドの識字率は74.04%(男性82.14%、女性65.46%)であった。独立時(1947年)の識字率が約12%であったことを考えると大幅な改善が見られるが、依然として地域差や男女差が大きい。ケーララ州は国内で最も識字率が高い州の一つである。

- 教育政策:インド政府は、「万人のための教育」(Education for All)を掲げ、就学率の向上、中途退学者の削減、教育の質の改善に取り組んできた。給食制度(Midday Meal Scheme)の導入は、子供たちの栄養改善と就学率向上に貢献している。近年は、職業教育やスキル開発の重要性も認識され、関連する政策が推進されている。

- 課題:インドの教育が直面する主な課題としては、

- 教育の質の格差:公立学校と私立学校、都市部と農村部、裕福な家庭と貧しい家庭の間で、教育の質に大きな格差が存在する。

- 教員不足と質の低さ:特に地方の公立学校では、有資格教員の不足や教員の質の低さが問題となっている。

- 高い中途退学率:特に女子や貧困層の子供たちの中途退学率が高い。

- インフラ不足:校舎、教材、トイレ、飲料水などの基本的な教育インフラが不足している学校も多い。

- 高等教育における課題:研究開発への投資不足、国際競争力の向上、産業界のニーズとのミスマッチなどが指摘されている。

教育は、インドの社会経済発展、貧困削減、人的資本形成において極めて重要な役割を担っており、その改善に向けた継続的な努力が求められている。

8.7. 保健・医療

インドの公衆衛生と医療サービスは、独立以降著しい進歩を遂げたものの、依然として多くの課題を抱えている。国民の健康状態の改善と、質の高い医療への普遍的アクセス確保は、政府の重要な政策目標である。

- 公衆衛生の現状:平均寿命は延び(2020年時点で約70歳)、乳幼児死亡率は低下してきたが、依然として感染症(結核、マラリア、HIV/AIDSなど)の蔓延や、生活習慣病(糖尿病、心血管疾患など)の増加が問題となっている。公衆衛生インフラ(安全な飲料水、衛生的なトイレなど)の未整備は、特に農村部において深刻である。

- 医療サービスへのアクセス:都市部と農村部の間で、医療施設や医療従事者の数、医療サービスの質に大きな格差が存在する。貧困層や遠隔地に住む人々にとって、医療サービスへのアクセスは依然として困難である。公的医療制度が十分に機能していない地域では、高額な民間医療に頼らざるを得ない状況もある。

- 主な健康指標(概数):

- 乳幼児死亡率:出生1,000人あたり約28人(2019年)

- 妊産婦死亡率:出生10万人あたり約113人(2016-18年)

- 平均寿命:男性約69.5歳、女性約72歳(2018-22年推定)

- 政府の保健医療政策:インド政府は、国民皆保険の実現を目指し、「アユシュマン・バーラト」構想(国民健康保護スキームPM-JAYと、ヘルス・アンド・ウェルネス・センターHWCの設立を含む)を推進している。PM-JAYは、貧困層や脆弱な家庭を対象に、入院治療費の一部を保障するものである。HWCは、予防医療や初期診療を提供する地域密着型の医療拠点である。その他、感染症対策プログラム、母子保健プログラム、生活習慣病対策なども実施されている。

- 課題:

- 医療費の高さと自己負担率の高さ:公的医療支出がGDP比で低い水準にあり、医療費の多くを家計が自己負担している。

- 医療従事者の不足と偏在:特に農村部や専門医の不足が深刻である。

- 医療の質の格差と規制の緩さ:公的医療機関と民間医療機関の間で、サービスの質に大きなばらつきがある。

- 伝統医療(アーユルヴェーダ、ユナニ医学、シッダ医学、ホメオパシーなど)と現代医療の連携・統合。

- 医薬品の品質管理とアクセス。

これらの課題解決のためには、公的医療支出の拡大、医療インフラの整備、医療人材の育成と適正配置、医療の質の向上と標準化、予防医療の強化などが不可欠である。

8.8. 社会問題

インドは、経済成長の陰で、依然として多くの深刻な社会問題に直面している。これらの問題は、人権、社会正義、国民生活の質の向上を妨げる要因となっており、その解決には政府、市民社会、そして国際社会の連携した取り組みが不可欠である。中道左派的または社会自由主義的な視点からは、特に構造的な不平等や差別の是正、社会的弱者の権利擁護が重視される。

- 人権侵害:警察による拷問や超法規的殺害、表現の自由や集会の自由への不当な制限、ジャーナリストや人権活動家への弾圧などが報告されている。特に、テロ対策や国内治安維持を名目とした法律が、人権侵害の手段として用いられることへの懸念がある。

- 女性の地位とジェンダー不平等:インドの憲法は男女平等を保障しているが、実際には女性は教育、雇用、健康、政治参加など多くの面で男性より不利な立場に置かれている。女性に対する暴力(家庭内暴力、性的暴行、持参金に関連する暴力、名誉殺人など)は依然として深刻な問題である。女児選別堕胎や女児殺しにより、男女比の不均衡も生じている。

- 児童労働:法的には禁止されているが、貧困や教育機会の欠如を背景に、依然として多くの子供たちが危険で搾取的な労働に従事させられている。特に農業、家事労働、小規模製造業などで問題が深刻である。

- 環境汚染:急速な工業化と都市化に伴い、大気汚染、水質汚染、土壌汚染、廃棄物問題などが深刻化している。特に都市部の大気汚染は健康被害を拡大させており、国際的にも最悪レベルと指摘されることが多い。環境規制の執行の甘さや市民の意識の低さも課題である。

- 公衆衛生:安全な飲料水へのアクセス不足、衛生的なトイレの未普及、栄養不良(特に子供と女性)、感染症の蔓延などが、依然として大きな公衆衛生上の課題である。都市部と農村部の格差も大きい。

- 民族・宗教間対立:インドは多民族・多宗教国家であるが、歴史的に民族間、宗教間の対立や衝突が繰り返されてきた。特にヒンドゥー至上主義の台頭は、イスラム教徒やキリスト教徒などの宗教的マイノリティに対する差別や暴力を助長する懸念がある。カーストに基づく差別や暴力も依然として根深い。

- テロリズムと国内紛争:カシミール地方の分離独立運動、マオイスト(ナクサライト)による反政府武装闘争、北東インドの民族紛争など、国内の様々な地域でテロリズムや武力紛争が続いている。これらは多くの人命を奪い、地域の不安定化を招いている。

これらの社会問題の解決には、法制度の整備と厳格な執行、教育を通じた意識改革、貧困削減と経済的機会の創出、社会的弱者のエンパワーメント、そして何よりも、すべての人々の人権と尊厳を尊重する社会の構築が不可欠である。

9. 科学技術

インドは、古代から数学、天文学、医学などの分野で独自の発展を遂げてきた歴史を持ち、現代においても科学技術は国家発展の重要な柱と位置づけられている。特に、情報技術(IT)、バイオテクノロジー、原子力、宇宙開発などの分野で国際的にも注目される成果を上げている。

独立後、インド政府は科学技術研究機関の設立や人材育成に力を注いできた。インド工科大学(IITs)、インド科学大学院大学(IISc)、科学産業研究評議会(CSIR)傘下の研究所群などが、国内の主要な研究開発拠点となっている。

- 情報技術(IT):1990年代以降、ソフトウェア開発やITサービスのアウトソーシング拠点として急速に成長し、インド経済の牽引役の一つとなった。ベンガルール、ハイデラバード、プネーなどは「インドのシリコンバレー」とも称されるIT産業の集積地である。近年は、人工知能(AI)、IoT、ビッグデータなどの先端分野への取り組みも活発化している。

- バイオテクノロジー:製薬、農業、医療などの分野で応用が進んでいる。特にジェネリック医薬品の生産では世界有数の規模を誇り、「世界の薬局」とも呼ばれる。遺伝子組換え作物やバイオ燃料の研究開発も行われている。

- 原子力:エネルギー安全保障と自立を目指し、原子力発電と核燃料サイクルの技術開発を推進してきた。1974年と1998年に核実験を行い、事実上の核保有国となった。原子力発電所の建設・運営も行っているが、安全性や環境への影響に関する懸念も存在する。

- 科学技術政策:インド政府は、科学技術イノベーション政策を通じて、研究開発投資の拡大、産学官連携の強化、スタートアップ企業の育成、国際協力の推進などを目指している。「デジタル・インディア」や「スキル・インディア」といった国家プロジェクトも、科学技術の活用と人材育成を重視している。

インドの科学技術は、経済成長への貢献だけでなく、貧困削減、医療アクセス改善、環境問題解決といった社会課題への対応においても重要な役割を果たすことが期待されている。

9.1. 宇宙開発

インドの宇宙開発は、インド宇宙研究機関(ISRO)を中心に、国家の威信と実利の両面から戦略的に推進されてきた。比較的限られた予算の中で、独自の技術開発を進め、数々の国際的な成功を収めている。

- 設立と発展:ISROは1969年に設立され、ヴィクラム・サラバイ博士の指導のもと、宇宙技術の平和利用と国家発展への貢献を目標に掲げて活動を開始した。

- ロケット開発:初期には小型の観測ロケットから始まり、徐々に大型化・高性能化を進めてきた。主要な打ち上げロケットとしては、静止衛星打ち上げ用のGSLV(Geosynchronous Satellite Launch Vehicle)や、極軌道衛星打ち上げ用のPSLV(Polar Satellite Launch Vehicle)がある。特にPSLVは、その信頼性の高さとコスト効率の良さから、国内外の多くの衛星打ち上げに利用されている。

- 人工衛星:通信、放送、気象観測、地球観測、航法測位など、多様な目的の人工衛星を開発・運用してきた。INSATシリーズ(通信・気象)、IRSシリーズ(地球観測)、IRNSS(NavIC、地域航法衛星システム)などが代表的である。これらの衛星は、国内の通信網整備、災害監視、資源探査、農業支援、交通管理などに貢献している。

- 月探査計画(チャンドラヤーン):

- チャンドラヤーン1号(2008年):インド初の月探査機。月の周回軌道から観測を行い、月面に水分子が存在する証拠を発見するなど、科学的に大きな成果を上げた。

- チャンドラヤーン2号(2019年):月周回機、着陸機、探査ローバーで構成。周回機は成功裏に軌道投入されたが、着陸機は月面軟着陸に失敗した。

- チャンドラヤーン3号(2023年):月周回は行わず、着陸機と探査ローバーで構成。2023年8月23日、世界で4番目、そして月の南極付近への着陸は世界初となる月面軟着陸に成功した。

- 火星探査計画(マンガルヤーン):

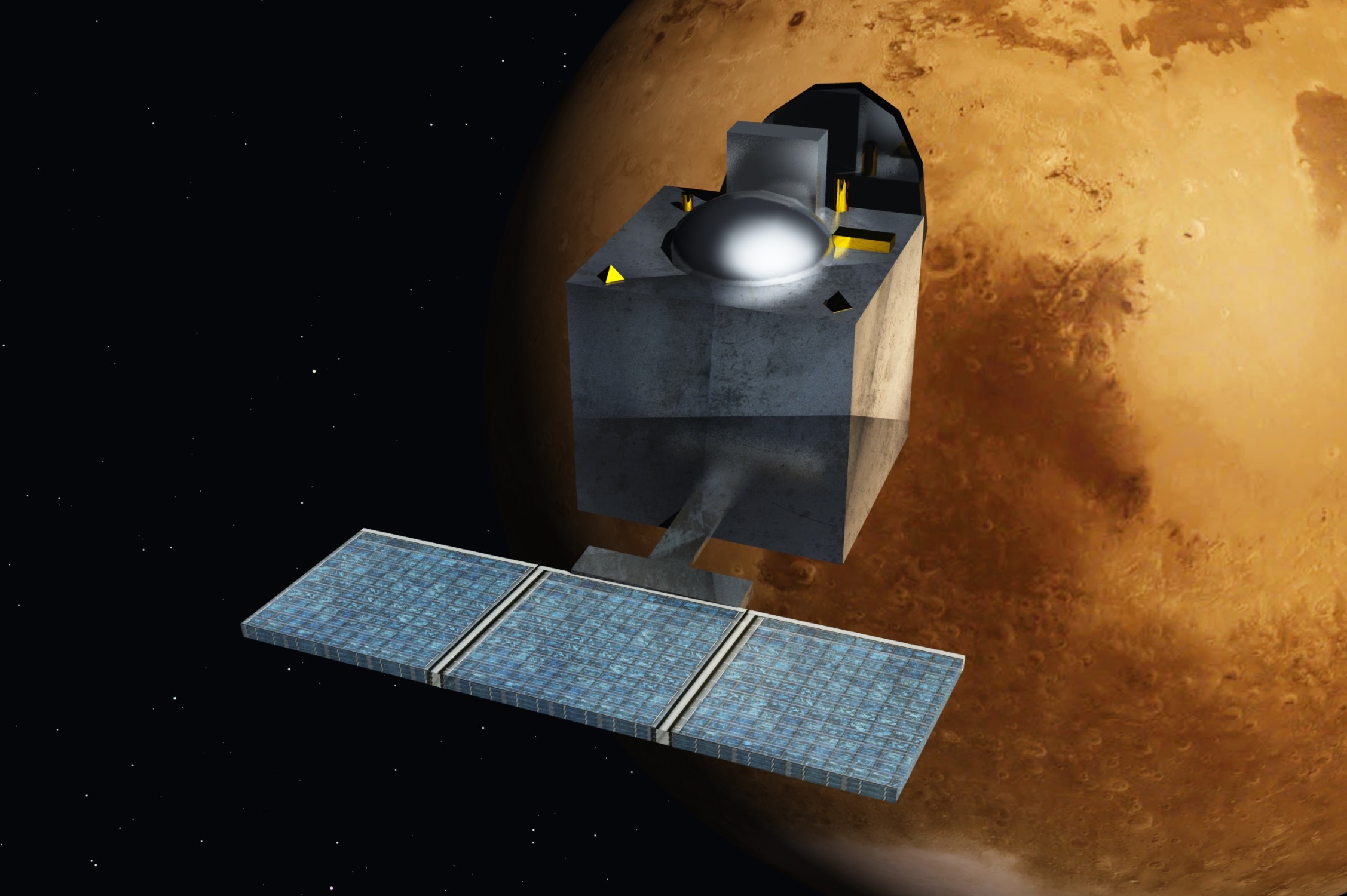

- マーズ・オービター・ミッション(2013年):インド初の火星探査機。アジアの国として初めて火星周回軌道への投入に成功し、低コストでの惑星探査ミッションを実現したことで国際的に高い評価を得た。

- その他の宇宙探査プログラムと今後の展望:

- アストロサット(2015年):インド初の多波長宇宙望遠鏡。

- 有人宇宙飛行計画(ガガンヤーン):2020年代前半の実現を目指し、開発が進められている。

- 太陽探査計画(アディティヤL1):2023年に打ち上げ成功。

- 金星探査計画(シュクラヤーン)や、さらなる月・火星探査も計画されている。

インドの宇宙開発は、科学技術力の向上、国際協力の推進、そして国民の誇りの醸成に大きく貢献しており、今後もその発展が期待されている。

10. 文化

インド文化は、数千年にわたる歴史の中で、多様な民族、宗教、言語、そして地理的条件が複雑に絡み合いながら形成されてきた、豊かで重層的な文化である。伝統と現代、精神性と物質性が共存し、地域ごとに独自の色彩を放ちながらも、全体として一つのインド文化という大きなモザイクを構成している。

10.1. 美術と建築

インドの美術と建築は、その長い歴史を通じて、宗教、哲学、社会構造と深く結びつきながら発展してきた。

美術:

インド美術の起源は、紀元前3千年紀のインダス文明の印章や土偶にまで遡る。その後、マウリヤ朝時代には、アショーカ王柱のような石柱や仏教美術が栄えた。クシャーナ朝時代には、ギリシャ・ローマ美術の影響を受けたガンダーラ美術と、インド固有のマトゥラー美術という二つの仏教美術の中心地が生まれた。グプタ朝時代はインド古典文化の黄金期とされ、洗練された仏像やヒンドゥー教の神像彫刻、アジャンター石窟群の壁画などが制作された。

中世以降は、ヒンドゥー教美術が各地で隆盛し、壮大な寺院建築とともに、シヴァ神、ヴィシュヌ神、女神などの多様な神々を主題とする彫刻や絵画が数多く作られた。南インドのチョーラ朝時代のブロンズ像は特に有名である。イスラム勢力の進出に伴い、インド・イスラム美術が発展し、ムガル帝国時代には、細密画(ミニアチュール)や華麗な建築装飾が頂点を極めた。

近代以降は、西洋美術の影響を受けつつも、伝統的な様式を再評価する動きや、現代的な表現を模索する動きが見られる。ラージャ・ラヴィ・ヴァルマー、アバニンドラナート・タゴール、アムリタ・シェール=ギル、マクブール・フィダー・フセインなどが代表的な近代・現代の画家である。

建築:

インドの建築は、その多様な宗教と文化を反映して、地域や時代ごとに特色ある様式を生み出してきた。

- 仏教建築:ストゥーパ(仏塔)、チャイティヤ(祠堂)、ヴィハーラ(僧院)などが代表的。サーンチーの仏塔やアジャンター石窟群、エローラ石窟群などが有名。

- ヒンドゥー教寺院建築:北インドのナーガラ様式、南インドのドラヴィダ様式など、地域ごとに異なる様式で発展した。カジュラーホーの寺院群、コナーラクのスーリヤ寺院、ミーナークシ寺院などが知られる。

- ジャイナ教建築:精緻な彫刻で飾られた寺院が多く、ラナクプルの寺院やディルワーラー寺院などが有名。

- インド・イスラム建築:モスク、廟、宮殿、城塞など。デリー・スルターン朝時代からムガル帝国時代にかけて発展した。クトゥブ・ミナール、フマーユーン廟、タージ・マハル、赤い城などが代表的。

- 植民地時代の建築:イギリス統治下で、ネオ・ゴシック様式、ネオ・クラシック様式、インド・サラセン様式など、西洋の建築様式とインドの伝統的な要素を融合させた建物が建てられた。ムンバイのチャトラパティ・シヴァージー・ターミナス駅やコルカタのヴィクトリア記念堂などが知られる。

- 近代・現代建築:ル・コルビュジエが設計したチャンディーガルの都市計画や、チャールズ・コレア、B・V・ドーシなどのインド人建築家による作品がある。

インドの美術と建築は、その精神性、装飾性、そして多様性において、世界的に高い評価を受けている。

10.2. 文学

インド文学は、世界で最も古く、かつ最も豊かな文学的伝統の一つであり、数千年にわたる歴史の中で多様な言語、ジャンル、テーマで作品が生み出されてきた。

- サンスクリット文学:古代インドの文学的・宗教的伝統の中心をなす。

- ヴェーダ:紀元前1500年頃から紀元前500年頃にかけて編纂された、ヒンドゥー教の根本聖典群。『リグ・ヴェーダ』、『サーマ・ヴェーダ』、『ヤジュル・ヴェーダ』、『アタルヴァ・ヴェーダ』の4つのヴェーダ本集と、それに付随するブラーフマナ、アーラニヤカ、ウパニシャッドから構成される。

- 叙事詩:『マハーバーラタ』と『ラーマーヤナ』は、インドの二大叙事詩として知られ、インド文化・思想に多大な影響を与えてきた。『マハーバーラタ』には、哲学的な対話詩『バガヴァッド・ギーター』が含まれる。

- 古典サンスクリット文学:カーリダーサ(『シャクンタラー』などの戯曲や叙事詩『ラグ・ヴァンシャ』『クマーラ・サンバヴァ』)、バーサ、シュードラカ(『ムリッチャカティカー』)などの劇作家や、バーナバッタ(『ハルシャチャリタ』『カーダンバリー』)などの散文作家が活躍した。詩論や文法学も発展した。

- パーリ語文学とプラークリット語文学:主に仏教とジャイナ教の聖典や注釈書がこれらの言語で書かれた。パーリ語の三蔵は初期仏教の重要な経典群である。

- ドラヴィダ文学:

- タミル文学:サンガム文学(紀元前3世紀~紀元後3世紀頃)は、愛や戦争、社会をテーマにした詩集であり、タミル文学最古の傑作とされる。中世には『シラッパディハーラム』や『マニメーカライ』といった叙事詩や、バクティ運動(神への献身)に関連する宗教詩が栄えた。

- その他のドラヴィダ語文学:カンナダ文学、テルグ文学、マラヤーラム文学もそれぞれ独自の豊かな伝統を持つ。

- 中世のバクティ文学:12世紀頃から、ヒンディー語、ベンガル語、マラーティー語、グジャラート語など、各地の口語(新興インド・アーリア語)による宗教詩が隆盛した。カビール、ミーラー・バーイー、スールダース、トゥルシーダース(『ラームチャリタマーナス』)、トゥカーラームなどが代表的な詩人である。

- 近現代文学:

- 19世紀以降、西洋文学の影響を受け、小説、短編小説、近代詩などの新しいジャンルが発展した。社会改革、ナショナリズム、人間の心理などが主要なテーマとなった。

- ラビンドラナート・タゴールは、ベンガル語と英語で創作活動を行い、アジア人として初めてノーベル文学賞を受賞した(1913年)。

- 20世紀には、プレームチャンド(ヒンディー語・ウルドゥー語)、ムルク・ラージ・アーナンド、R・K・ナーラーヤン、ラジャ・ラオ(以上、英語)、サタジット・レイ(ベンガル語、映画監督としても著名)など、多くの作家が活躍した。

- 現代インド文学は、英語で書かれる作品(サルマン・ラシュディ、アルンダティ・ロイ、ヴィクラム・セスなど)と、各地域言語で書かれる作品が並存し、多様なテーマやスタイルで世界的に注目されている。

インド文学は、その宗教的・哲学的深み、豊かな想像力、そして社会への鋭い洞察力によって、今日に至るまでインド内外の人々に影響を与え続けている。

10.3. 芸能

インドの芸能は、音楽、舞踊、演劇など多岐にわたり、それぞれが長い歴史と豊かな地域性を持っている。宗教的な儀式や祭礼と深く結びついているものも多い。

- 音楽:

- インド古典音楽:大きく分けて、北インドのヒンドゥスターニー音楽と、南インドのカルナーティック音楽の二つの系統がある。どちらもラーガ(旋法)とターラ(リズム周期)を基本とし、即興演奏を重視する。代表的な楽器には、シタール、サロード、タブラ(北インド)、ヴィーナ、ムリダンガム、ガタム(南インド)などがある。

- 民俗音楽:各地域に多様な民俗音楽が存在し、農作業、祭礼、冠婚葬祭など、人々の生活に密着している。バウル(ベンガル地方)、ラヴァニ(マハーラーシュトラ州)、パンジャービー・フォークなどが知られる。

- ポピュラー音楽:インド映画の音楽(フィルミー・ミュージック)が絶大な人気を誇る。その他、ガザル(ウルドゥー語の抒情詩に基づく歌曲)、カッワーリー(イスラム神秘主義スーフィーの宗教歌謡)、インディ・ポップなどがある。

- 舞踊:

- インド古典舞踊:ナーティヤ・シャーストラ(古代インドの演劇論書)に起源を持つとされる。精緻な手の動き(ムドラー)、表情、身体表現によって物語や感情を表現する。サゲタン・ナタク・アカデミー(国立音楽舞踊演劇アカデミー)によって8つの舞踊が古典舞踊として認定されている。

- バラタナティヤム(タミル・ナードゥ州)

- カタック(北インド)

- カタカリ(ケーララ州)

- クチプディ(アーンドラ・プラデーシュ州)

- マニプリ(マニプル州)

- オリッシー(オリッサ州)

- モーヒニアッタム(ケーララ州)

- サットリヤ(アッサム州)

- 民俗舞踊:各地域に数多くの民俗舞踊があり、祭礼や収穫祝いなどで踊られる。バングラ(パンジャーブ州)、ガルバ(グジャラート州)、ビフ(アッサム州)、チョウ・ダンス(東インド)などが有名。

- 演劇:

- サンスクリット演劇:古代インドで栄えた古典演劇。カーリダーサの作品などが知られる。

- 伝統演劇:各地域に多様な形態が存在し、宗教的な物語や地域の伝説を題材とすることが多い。ラーマリーラー(北インド、ラーマーヤナの野外劇)、ヤクシャガーナ(カルナータカ州)、タマーシャー(マハーラーシュトラ州)、ジャートラー(ベンガル地方)などが知られる。

- 近代・現代演劇:西洋演劇の影響を受けつつ、社会問題や現代的なテーマを扱う作品も上演されている。

これらの芸能は、インド文化のダイナミズムと精神性を反映し、今日でも多くの人々に愛され、受け継がれている。

- インド古典舞踊:ナーティヤ・シャーストラ(古代インドの演劇論書)に起源を持つとされる。精緻な手の動き(ムドラー)、表情、身体表現によって物語や感情を表現する。サゲタン・ナタク・アカデミー(国立音楽舞踊演劇アカデミー)によって8つの舞踊が古典舞踊として認定されている。

10.4. 映画

インドの映画産業は、年間製作本数、観客動員数ともに世界最大規模を誇り、「ボリウッド」の愛称で知られるヒンディー語映画産業がその中心的な存在である。しかし、インド映画はボリウッドだけでなく、各地域言語ごとにも活発な映画製作が行われている。

- 歴史:インドにおける映画製作は、1913年のダーダーサーヘブ・パールケー監督による無声映画『ハリシュチャンドラ王』に始まるとされる。その後、トーキー映画の登場、スタジオシステムの確立、社会派映画の台頭、そして1970年代以降の娯楽大作中心の時代を経て、今日に至るまで多様な発展を遂げてきた。

- ボリウッド(ヒンディー語映画):ムンバイを拠点とするヒンディー語映画産業は、インド映画の代名詞的存在である。歌と踊りを多用したミュージカル形式の作品が多く、ロマンス、アクション、コメディ、家族ドラマなど、幅広いジャンルの映画が製作されている。シャー・ルク・カーン、サルマーン・カーン、アーミル・カーンの「三大カーン」をはじめ、多くの人気俳優・女優を輩出している。

- 南インド映画:

- テルグ語映画(トリウッド):ハイデラバードを拠点とし、ボリウッドに次ぐ規模を誇る。派手なアクションやSFXを駆使した大作が多い。

- タミル語映画(コリウッド):チェンナイを拠点とし、独自のスターシステムと熱狂的なファン文化を持つ。社会派作品や実験的な作品も製作される。ラジニカーントは絶大な人気を誇る。

- マラヤーラム語映画:ケーララ州を拠点とし、芸術性の高い作品や社会問題を扱った作品で知られる。

- カンナダ語映画(サンダルウッド):ベンガルールを拠点とする。

- その他の地域言語映画:ベンガル語映画(芸術性の高い作品で知られ、サタジット・レイのような巨匠を生んだ)、マラーティー語映画、グジャラート語映画、パンジャーブ語映画、オリヤー語映画、アッサム語映画なども、それぞれ独自の特色を持ち、地域文化に根ざした映画製作を行っている。

- 特徴:

- 歌と踊り:多くのインド映画(特にボリウッドや南インドの商業映画)において、ストーリー展開の途中で歌と踊りのシーンが挿入されるのが特徴的である。

- マサラ・ムービー:アクション、コメディ、ロマンス、ドラマ、ミュージカルなど、様々な要素を盛り込んだ娯楽性の高い映画。

- 家族の絆や伝統的価値観を重視するテーマが多い。

- 上映時間が比較的長い作品が多い(3時間前後のものも珍しくない)。

- 影響力:インド映画は、国内だけでなく、南アジア、中東、アフリカ、東南アジアなど、世界各地のインド系コミュニティや映画ファンに広く愛されている。近年は、国際映画祭での受賞や、海外市場での興行収入も増加しており、インドのソフトパワーとして国際的な影響力を増している。

インド映画は、単なる娯楽としてだけでなく、インド社会の多様な価値観、願望、そして矛盾を映し出す鏡としての役割も果たしている。

10.5. 食文化

インド料理は、その広大な国土と多様な文化を反映し、地域ごとに特色ある豊かな食文化を形成している。数多くの香辛料を巧みに使いこなし、複雑で奥深い風味を生み出すのが最大の特徴である。宗教的な戒律やカースト制度も食文化に影響を与えている。

- 地域ごとの特色:

- 北インド料理:小麦を主食とし、ロティ、ナン、チャパティなどのパン類がよく食べられる。乳製品(ギー、ヨーグルト、パニールなど)を多用し、比較的マイルドでクリーミーな料理が多い。タンドール窯で焼くタンドリーチキンやシークカバブなどが有名。ムガル帝国時代の影響を受けた宮廷料理の伝統も色濃い。

- 南インド料理:米を主食とし、サンバル(豆と野菜の煮込み)、ラッサム(酸味のあるスープ)、ドーサ(米と豆の粉で作るクレープ状のもの)、イドリ(米と豆の粉で作る蒸しパン)などが代表的。ココナッツミルクやタマリンド、カレーリーフなどを多用し、辛味と酸味が特徴的な料理が多い。菜食料理が豊富である。

- 東インド料理:ベンガル料理やオリッサ料理など。米と魚をよく食べ、マスタードオイルやパンチフォロン(5種類のスパイスミックス)など独特の風味付けをする。菓子類(ミターイー)も有名。

- 西インド料理:グジャラート料理(菜食が多く、甘辛い味付けが特徴)、ラージャスターン料理(乾燥した気候を反映し、保存性の高い料理が多い)、ゴア料理(ポルトガル植民地時代の影響を受け、豚肉や魚介類、ビネガーなどを使った料理がある)など、多様性に富む。

- 主要な食材と香辛料:

- 食材:米、小麦、各種豆類(ダール)、野菜(ジャガイモ、タマネギ、カリフラワー、ナス、オクラなど)、鶏肉、羊肉、魚介類、乳製品。

- 香辛料(マサラ):ターメリック(ウコン)、クミン、コリアンダー、唐辛子、ショウガ、ニンニク、カルダモン、クローブ、シナモン、ナツメグ、フェヌグリーク、アサフェティダなど、数えきれないほどの種類があり、これらをブレンドして様々な風味を生み出す。

- 調理法:煮込み(カレー)、炒め物、揚げ物、蒸し物、タンドール焼きなど。

- 宗教・カーストの影響:

- ヒンドゥー教徒の多くは牛肉を(特に神聖視される牛のため)食べず、菜食主義者も多い。

- イスラム教徒は豚肉を食べず、ハラールに従って処理された肉を食べる。

- ジャイナ教徒は徹底した不殺生を守り、厳格な菜食主義を実践する(根菜類も避ける)。

- カーストによって伝統的に食べられるものや調理法に違いが見られることもあった。

- 食事のスタイル:伝統的には手で食べることが一般的。大皿(ターリー)に数種類の料理を盛り付けて食べることが多い。

- 飲料:チャイ(スパイス入りのミルクティー)、ラッシー(ヨーグルト飲料)、コーヒー(南インドで人気)など。

- 現代の食生活の変化:都市化やグローバル化に伴い、食生活も多様化している。ファストフードや外国料理も普及しつつあるが、依然として伝統的なインド料理が家庭や外食の中心である。健康志向の高まりから、よりヘルシーな調理法や食材への関心も高まっている。

インド料理は、その奥深い風味と多様性で世界中の人々を魅了しており、インド文化の重要な一部を構成している。

10.6. 服飾

インドの服飾文化は、その気候、宗教、地域、社会的慣習、そして歴史的変遷を反映し、極めて多様性に富んでいる。伝統的な衣装は、今日でも多くの人々に着用され、インド文化の象徴の一つとなっている。

- 女性の伝統衣装:

- サリー:最も代表的なインドの女性用民族衣装。一枚の長い布(通常5~8メートル)を巧みに体に巻き付けて着用する。巻き方や素材(綿、絹、化繊など)、色柄、装飾は地域や場面によって様々である。下にチョリ(短いブラウス)とペチコートを着用する。

- サルワール・カミーズ(パンジャビ・ドレス):主に北インドやパキスタンで着用される。サルワール(ゆったりとしたズボン)、カミーズ(膝丈またはそれ以上の長さの上衣)、そしてドゥパッタ(スカーフまたはショール)の三点セットからなる。動きやすく実用的であるため、日常着として広く普及している。

- レーヘンガ・チョリ(ガグラ・チョリ):スカート状のレーヘンガ、チョリ、そしてドゥパッタからなる。特に結婚式や祭礼などの華やかな場面で着用される。ラージャスターン州やグジャラート州などで伝統的に見られる。

- クルティー:カミーズに似ているが、よりカジュアルな上衣。ジーンズやレギンスなどと合わせて現代的な着こなしもされる。

- 男性の伝統衣装:

- ドーティ:腰に巻く一枚の布。南インドや東インドで広く着用される。

- ルンギー:ドーティに似ているが、よりカジュアルで、筒状に縫われていることが多い。

- クルタ:膝丈またはそれ以上の長さのゆったりとした上衣。パジャマ(ゆったりとしたズボン)やドーティと合わせて着用される。

- シェルワニ:膝丈のコート風の上衣で、結婚式などの正装として着用される。

- ターバン(パグリー):頭に巻く布。シク教徒の男性にとっては宗教的な意味合いも持つが、地域や文化によっては日常的に着用される。巻き方や色柄は多様である。

- 素材と装飾:インドの伝統衣装には、綿、絹、麻、ウールなどの天然素材が用いられることが多い。染め、織り、刺繍、ブロックプリント、絞り染め(バンダニ)、鏡の埋め込みなど、地域ごとに特色ある染色・装飾技法が発展してきた。

- 宗教的・社会的意味合い:特定の衣装や色、装飾が、宗教的な儀式や社会的地位、既婚・未婚などの区別を示す場合がある。

- 現代ファッションの影響:都市部を中心に、西洋風の衣服(シャツ、ズボン、ジーンズ、Tシャツなど)が広く普及している。しかし、伝統衣装も依然として生活の中に息づいており、西洋のファッションと融合した新しいスタイルのインド服も生まれている。

インドの服飾は、その美しさ、多様性、そして文化的な深みにおいて、世界的に注目されている。

10.7. メディア

インドのメディアは、世界最大級の民主主義国家における情報の伝達、世論形成、文化の多様性の反映、そして権力の監視という重要な役割を担っている。新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、そして急速に普及するインターネットとソーシャルメディアが、インドの複雑な社会・政治・文化のダイナミズムを映し出している。

- 新聞:インドは世界最大の新聞市場の一つであり、数多くの言語で発行されている。ヒンディー語と英語の新聞が最も発行部数が多いが、各地域言語の新聞もそれぞれの地域で強い影響力を持つ。『タイムズ・オブ・インディア』、『ザ・ヒンドゥー』、『ヒンドゥスタン・タイムズ』、『インディアン・エクスプレス』(以上、英字紙)、『ダイニク・ジャグラン』、『ダイニク・バースカル』(以上、ヒンディー語紙)などが代表的な全国紙・有力紙である。報道の自由は憲法で保障されているが、政府や企業からの圧力、ジャーナリストへの脅迫・暴力、フェイクニュースの拡散などが課題として指摘されている。

- テレビ:テレビはインドで最も普及しているメディアであり、数百のチャンネルが存在する。国営放送のドゥールダルシャンに加えて、多くの民間衛星放送チャンネルがニュース、娯楽、スポーツ、宗教など様々なジャンルの番組を放送している。ニュース専門チャンネルも多数あり、政治報道や討論番組が盛んである。近年は、地域言語のチャンネルも増加し、多様な視聴者のニーズに応えている。

- ラジオ:国営の全インド放送(All India Radio, AIR)が全国的なネットワークを持つほか、多くの民間FM局が都市部を中心に音楽や娯IKA番組を放送している。コミュニティラジオも、地域社会の情報を発信する媒体として注目されている。

- 雑誌:ニュース週刊誌、ビジネス誌、女性誌、映画雑誌、文芸誌など、多様なジャンルの雑誌が発行されている。『インディア・トゥデイ』、『アウトルック』などが代表的なニュース週刊誌である。

- インターネットとソーシャルメディア:インターネットの普及率は急速に上昇しており、特にスマートフォンを通じたアクセスが増加している。オンラインニュースサイト、ブログ、そしてFacebook、Twitter、WhatsAppなどのソーシャルメディアが、情報収集や意見表明の重要なプラットフォームとなっている。しかし、デジタル・デバイド、フェイクニュースやヘイトスピーチの拡散、政府によるインターネット検閲や遮断などが課題となっている。

- 映画産業:上述の通り、インド映画は国内で絶大な人気を誇り、文化的な影響力も大きい。

- メディア産業の構造:インドのメディア産業は、一部の大手メディアグループによる寡占化が進んでいる側面もある。メディアの所有構造の透明性や、編集の独立性の確保が求められている。

- 報道の自由と規制:インドの報道の自由度は、国際的な評価機関によると、近年低下傾向にあると指摘されている。政府に批判的な報道に対する圧力や、ジャーナリストの安全確保が懸念されている。

インドのメディアは、活気に満ち、多様性に富んでいる一方で、多くの課題も抱えている。民主主義社会におけるメディアの健全な発展は、インドの将来にとって極めて重要である。

10.8. 祝祭日と年中行事

インドは多宗教・多文化国家であるため、年間を通じて数多くの祝祭日や年中行事が国中で祝われる。これらは宗教的な起源を持つものが多いが、地域やコミュニティの伝統、季節の移り変わりを祝うものもある。祝祭日は、家族や親戚が集まり、特別な料理を共にし、新しい服を着て寺院やモスクを訪れ、歌や踊り、様々な儀式を通じて祝われることが多い。

国民の祝日(全国共通の祝日):

- 共和国記念日(1月26日):1950年のインド憲法発布を記念する日。首都ニューデリーで大規模な軍事パレードや文化パレードが開催される。

- 独立記念日(8月15日):1947年のイギリスからの独立を記念する日。首相がデリーの赤い城で演説を行う。

- ガンディー生誕記念日(10月2日):インド独立の父マハトマ・ガンディーの誕生日。

主なヒンドゥー教の祝祭(日付はヒンドゥー暦に基づくため毎年変動する):

- ディワリ(10月~11月頃):光の祭りとも呼ばれ、インドで最も重要な祭りの一つ。富と幸運の女神ラクシュミーを祝い、家々をランプやイルミネーションで飾る。

- ホーリー(2月~3月頃):春の到来を祝う色彩豊かな祭り。色粉や色水を掛け合って楽しむ。

- ドゥルガー・プージャー(9月~10月頃):女神ドゥルガーが悪を打ち破ったことを祝う祭り。特に西ベンガル州で盛大に祝われる。

- ガネーシャ・チャトゥルティー(8月~9月頃):象の頭を持つ人気の神ガネーシャの誕生を祝う祭り。

- クリシュナ・ジャンマシュタミ(8月~9月頃):ヴィシュヌ神の化身であるクリシュナ神の誕生日。

- マハー・シヴァラートリー(2月~3月頃):シヴァ神を讃える祭り。

- ナヴラートリ(9月~10月頃):9夜にわたる女神信仰の祭り。ドゥルガー・プージャーやダシャラー(下記)もこの期間に含まれる。

- ダシャラー(ヴィジャヤダシャーミーとも、9月~10月頃):ラーマ王子が悪魔ラーヴァナを打ち破ったことを祝う、または女神ドゥルガーの勝利を祝う。

- ラーキー・バンダン(ラーキー、7月~8月頃):姉妹が兄弟の手首にラーキーと呼ばれる飾り紐を結び、兄弟の保護と繁栄を祈る。

主なイスラム教の祝祭(イスラム暦に基づくため毎年変動する):

- イード・アル=フィトル(ラマダーン明けの祭り):断食月ラマダーンの終了を祝う。

- イード・アル=アドハー(犠牲祭):イブラーヒーム(アブラハム)の信仰心を記念する。

- ムハッラム:イスラム暦の最初の月。シーア派にとってはフサイン・イブン・アリーの殉教を追悼する重要な期間。

- マウリド・アン=ナビー:預言者ムハンマドの誕生日。

主なキリスト教の祝祭:

- クリスマス(12月25日):イエス・キリストの降誕を祝う。

- イースター(春分後の最初の満月の次の日曜日):イエス・キリストの復活を祝う。

- 聖金曜日:イースター前の金曜日。イエス・キリストの受難と死を記念する。

主なシク教の祝祭:

- グル・ナーナク生誕祭:シク教の創始者グル・ナーナクの誕生日。

- ヴァイサーキー(4月):パンジャーブ地方の新年であり、カールサー(シク教徒の共同体)の設立を記念する。

主な仏教の祝祭:

- ブッダ・プルニマ(ウェーサーカ祭、4月~5月頃):釈迦の誕生、悟り、入滅を祝う。

主なジャイナ教の祝祭:

- マハーヴィーラ・ジャヤンティ(3月~4月頃):ジャイナ教の第24代祖師マハーヴィーラの誕生日。

- パリユーシャナ:雨季に行われる懺悔と瞑想の期間。

これらの祝祭日は、インド社会の多様な信仰と文化を色濃く反映しており、人々の生活に彩りと活気を与えている。地域によっては、これら以外にも独自の伝統的な年中行事が数多く存在する。

10.9. スポーツ

インドでは、伝統的なスポーツと近代的なスポーツの両方が国民に親しまれている。特にクリケットは国民的な人気を誇り、生活の一部となっている。

- クリケット:インドで最も人気のあるスポーツであり、熱狂的なファンが多い。国内プロリーグであるインディアン・プレミアリーグ(IPL)は世界最高峰のクリケットリーグの一つとされ、国内外のトップ選手が参加し、莫大な放映権料と観客動員数を誇る。クリケットインド代表は国際大会で輝かしい成績を収めており、クリケット・ワールドカップでは2度(1983年、2011年)、ICC T20ワールドカップでは2度(2007年、2024年)優勝している。サチン・テンドルカールやヴィラット・コーリといった選手は国民的英雄である。

- フィールドホッケー:かつてはインドの国技とされ、オリンピックでは男子チームが過去8度の金メダルを獲得するなど、国際的に強豪国であった。近年、人気はクリケットに押されているが、依然として重要なスポーツの一つである。国内リーグも存在する。

- サッカー:特に西ベンガル州、ゴア州、ケーララ州、北東インドなどで人気が高い。国内プロサッカーリーグのインディアン・スーパーリーグ(ISL)が2014年に発足し、元有名外国人選手を招集するなどして注目を集めている。サッカーインド代表はアジアレベルでの競争力向上を目指している。

- カバディ:インド発祥の伝統的なチームスポーツであり、特に農村部で人気がある。近年、プロリーグ「プロ・カバディ・リーグ」が発足し、テレビ中継されるなどして都市部でも人気が高まっている。アジア競技大会ではインド代表が長らく金メダルを独占してきた。

- レスリング(クシュティ):インドの伝統的な格闘技であり、アカーラと呼ばれる道場で修練が行われる。オリンピックやコモンウェルスゲームズなどの国際大会でもインド選手がメダルを獲得している。

- バドミントン:近年、国際大会で活躍する選手(P・V・シンドゥ、サイナ・ネワールなど)が登場し、人気が急上昇している。

- テニス:リーアンダー・パエス、マヘシュ・ブパシ、サニア・ミルザなどの選手が国際的に活躍してきた。

- 陸上競技:ミルク・シン(短距離走)、P・T・ウシャ(短距離走・ハードル)などが過去に活躍した。近年ではニーラジ・チョプラ(やり投)がオリンピックで金メダルを獲得し、注目を集めている。

- 射撃:オリンピックやコモンウェルスゲームズでメダル獲得実績がある。アビナブ・ビンドラはオリンピック個人種目でインド初の金メダル(ライフル射撃)を獲得した。

- ボクシング:国際大会でメダルを獲得する選手もいる。

- チェス:インドはチェス発祥の地の一つとされ、ヴィスワナータン・アーナンドは元世界チャンピオンである。若手にも有望な選手が多い。

- ヨーガ:スポーツというよりは心身の鍛錬法であるが、健康増進やフィットネスの一環として国内外で広く行われている。

インド政府はスポーツ振興にも力を入れており、競技施設の整備や選手の育成、国際大会の誘致などを進めている。2010年コモンウェルスゲームズはデリーで開催された。