1. 概要

現在のウクライナが位置する地域には、紀元前32,000年前から人類が居住していたとされる。中世には、東スラヴ文化の中心地であり、キエフ・ルーシウクライナ語(キエフ大公国)が9世紀に成立した。これは後にウクライナ人とロシア人のアイデンティティの基礎を形成する上で重要な役割を果たした。しかし、13世紀のモンゴルのルーシ侵攻により国家は崩壊し、その後数世紀にわたりリトアニア大公国、ポーランド王国、ポーランド・リトアニア共和国、オーストリア=ハンガリー帝国、オスマン帝国、ロシア帝国といった周辺列強によって支配され、領土は幾度も分割された。

17世紀にはコサックによってヘーチマン国家が樹立され、一時的に独立した国家としての地位を確立するが、最終的には18世紀末にロシア帝国に吸収された。19世紀にはウクライナ民族主義が高まり、第一次世界大戦とロシア革命後の混乱の中で、1917年にウクライナ人民共和国が建国を宣言するものの、その独立は短命に終わった。1922年にはウクライナ・ソビエト社会主義共和国がソビエト連邦の構成共和国となり、第二次世界大戦中には独ソ戦の激戦地となって甚大な被害を被った。

1991年のソビエト連邦の崩壊に伴い、ウクライナは独立を回復した。当初は中立国を宣言し、ロシアや独立国家共同体(CIS)諸国との限定的な軍事協力関係を維持しつつ、北大西洋条約機構(NATO)とも協力関係を築いた。しかし、2013年末に当時の親ロシア派政権が欧州連合(EU)との連合協定への署名を拒否したことをきっかけにユーロマイダン抗議運動が勃発し、これに続く尊厳の革命によって政権が交代した。

これに対し、ロシアは2014年3月にクリミア半島を一方的に併合し、同年4月からはウクライナ東部でドンバス戦争と呼ばれる紛争を開始した。2022年2月24日にはロシアがウクライナへの全面侵攻を開始し、紛争は現在も継続している。この軍事侵攻はウクライナに甚大な被害をもたらし、国際社会はこれに対し強い非難と制裁を科している。

ウクライナは人間開発指数で74位の発展途上国であり、汚職が大きな課題となっているものの、近年は改善の兆しが見られる。肥沃な農地が広がり、「ヨーロッパのパンかご」と呼ばれるほど世界有数の穀物輸出国である。また、軍事力はヨーロッパで3番目に大きく、国際連合、欧州評議会、欧州安全保障協力機構、GUAM、ルブリントライアングルの加盟国であり、EUへの加盟を目指している。

2. 国名

ウクライナの最高法規であるウクライナ憲法によると、当国の正式国号は「Українаウクライィーナウクライナ語」である。公式の英語表記は「Ukraine」である。

「ウクライナ」というスラヴ語の地名の初出は、原初年代記の『イパチー写本』にある「キエフ年代記」の1187年の条である。この地名は、キエフ公国、チェルニーヒウ公国と並んでルーシ大公国の歴史的中枢地に含まれるペレヤースラウ公国の範囲を示している。また、この地名は他のルーシ年代記の1189年、1213年、1280年の条にも「ウクライナ」あるいは「ヴクライナ」という形で登場し、ガリツィア地方、ヴォルィーニ地方、ポリーシャ地方を指す用語として用いられている。

13世紀にルーシ大公国が滅び、その中部・南部の地域がリトアニア大公国とポーランド王国に併合されると、「ウクライナ」は併合地の領域を表す地名としてリトアニア・ポーランドの年代記や公式文書などに使用されるようになった。14世紀から17世紀にかけて広義の「ウクライナ」はルーシ人が居住するガリツィア地方、ヴォルィーニ地方、ポジーリャ地方、ブラーツラウ地方とキーウ地方の範囲を示し、狭義の「ウクライナ」はキーウを中心としたドニプロ川の中流域を示している。

「ウクライナ」の地名の両義性は、ウクライナ・コサックのヘーチマン国家が誕生する17世紀半ば以後にも東欧の古文書にみられる。狭義の「ウクライナ」は当国家の支配圏を指すが、広義の「ウクライナ」は当国家の支配圏外のルーシ人の居住地を意味している。しかし、ヘーチマン国家がロシアの保護国になることにより、「ウクライナ」はドニプロ川の中流域だけを意味するようになり、17世紀以降はルーシの本土を意味する小ロシアという地名の同義語となった。

19世紀後半から20世紀初頭にかけて、ルーシ系の知識人による民族運動が発展していくにつれて、「ウクライナ」はルーシ人が居住する民族領域を意味する名称となり、「ルーシ人」は「ウクライナ人」という民族名に取って代わられた。1917年に成立したウクライナ人民共和国において初めて、「ウクライナ」という名称が正式な国号の中で用いられることとなった。

2.1. 語源

「ウクライナ」の語源については、「国」といった意味であるという説と、「辺境」といった意味であるという説がある。前者は「内地」を意味する中世ルーシ語の「ウクライナ (ѹкраинаウクライナ語)」・「ヴクライナ (вкраинаウクライナ語)」という単語に基づいており、後者は「僻地」を意味する近世のポーランド語の「オクライナ (okrajnaポーランド語)」や、ロシア語の「オクライナ (окраинаロシア語)」という単語に基づいている。

「ウクライナ」/「ヴクライナ」に関連する単語の中で、最も基本的で、現在でも使用されている一音節の「クラーイ (крайウクライナ語)」という単語には「地域」「隅」「境」「端」などの複数の意味がある。これから派生したウクライナ語の「クライーナ (країнаウクライナ語)」という名詞は「国」を意味する。ウクライナ語では「ウ~ (у-ウクライナ語)」と「ヴ~ (в-ウクライナ語)」は「内~」「~の中で」を意味する前置格を支配する前置詞であることから、「ウクライナ」や「ヴクライナ」は「境界の内側」「内地」を意味する。一方、ロシア語では「クラーイ」から派生した「オクライナ (окраинаロシア語)」という単語が「場末」「辺境」「はずれ」という意味をもっている。ロシア語話者は「ウクライナ」を「辺境地」と解釈しがちである。

英語圏では20世紀のほとんどの期間、「the Ukraine」という表現が用いられた。これは「ukraina」が「辺境地」を意味すると解釈され、定冠詞「the」を伴うのが自然とされたためである。例えば、「the Netherlands」も「低い土地」を意味するため定冠詞を伴うのと同様である。しかし、1991年のウクライナ独立宣言以降、この用法は政治的な意味合いを持つようになり、現在では稀である。多くのスタイルガイドもこの使用を推奨していない。米国大使ウィリアム・テイラー・ジュニアは、「the Ukraine」を使用することはウクライナの主権を軽視することを示唆すると述べた。ウクライナ政府の公式見解としては、「the Ukraine」は文法的にも政治的にも不適切とされている。

3. 歴史

3.1. 古代と中世

3.1.1. 初期文明と民族移動

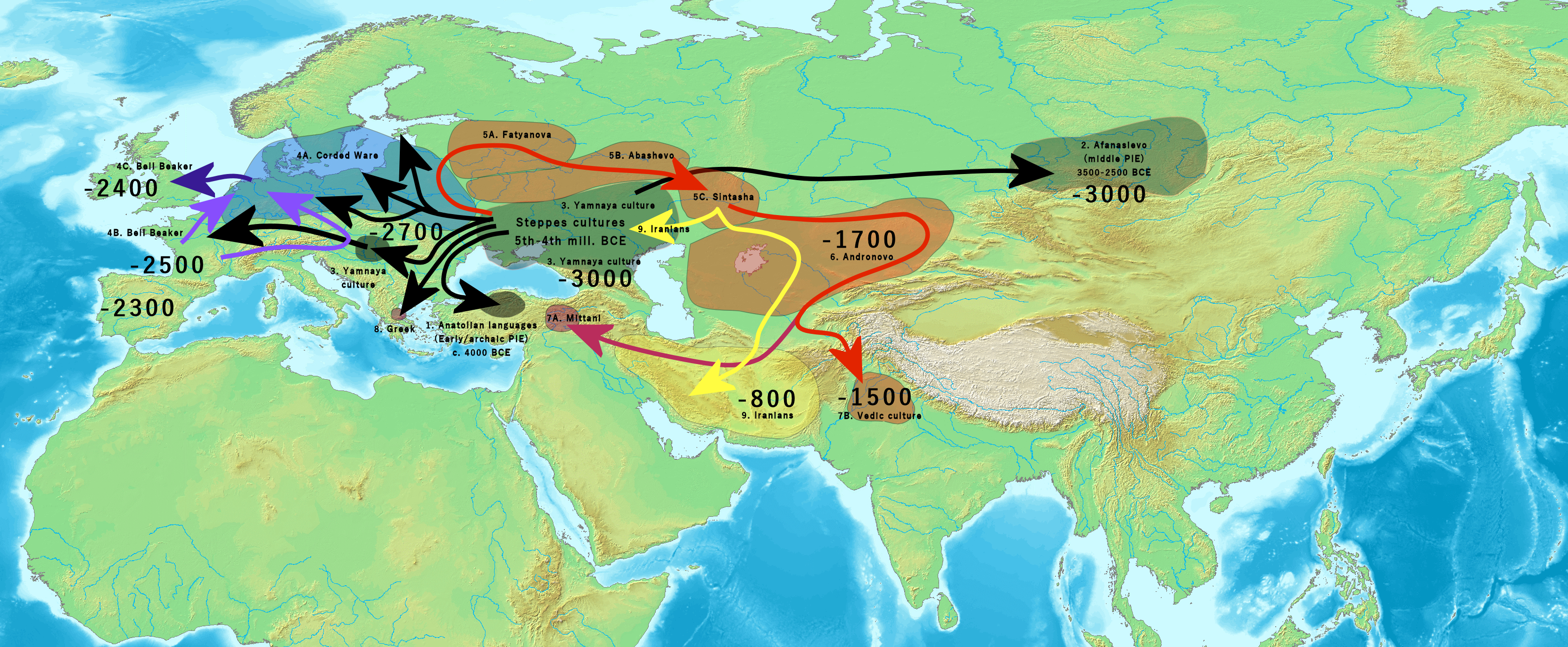

現在のウクライナ領内における最古の人類居住の痕跡は、西部のコロレヴォで発見された140万年前の石器である。現代人による定住は紀元前32,000年に遡り、クリミア山脈ではグラヴェット文化の証拠が見つかっている。紀元前4,500年にはククテニ・トリピリア文化がトリピリアやドニエプル川・ドニエストル川流域を含む現在のウクライナの広範囲で栄えた。ウクライナは馬の家畜化が最初に行われた可能性のある場所とされている。クルガン仮説では、ウクライナのヴォルガ・ドニエプル地域とロシア南部がインド・ヨーロッパ祖語の言語の故郷であるとされている。紀元前3千年紀には、ポントス・カスピ海草原からの初期のインド・ヨーロッパ系民族の移動により、ヤムナ文化のステップ牧畜民の祖先とインド・ヨーロッパ語がヨーロッパの大部分に広まった。

鉄器時代には、イラン系言語を話すキンメリア人、スキタイ人、サルマティア人がこの地を居住した。紀元前700年から紀元前200年の間はスキタイ王国の一部であった。紀元前6世紀から、古代ギリシア、古代ローマ、東ローマ帝国の植民都市が黒海北東岸に建設され、紀元後6世紀まで栄えた。紀元後370年代からはフン族の支配下に入り、ゴート族もこの地に滞在した。7世紀には、現在のウクライナ東部が大ブルガリアの中心であった。世紀末には、ブルガール族の大部分が異なる方向に移動し、ハザール人がその地の多くを支配した。

5世紀から6世紀にかけては、初期スラヴ人とされるアンテス族がウクライナに居住した。現在のウクライナ領からの移動により、バルカン半島全体で多くの南スラヴ系国家が成立した。北への移動はイリメニ・スラヴ人とクリヴィチ族の出現につながった。602年のアヴァール族の襲撃とアンテス連合の崩壊後も、これらの民族のほとんどは2千年紀の初めまで独立した部族として存続した。

3.1.2. キエフ・ルーシ

キエフ・ルーシの国家成立の経緯は不明確である。この国家は現在のウクライナ、ベラルーシ、そしてヨーロッパ・ロシア西部の大部分を含んでいた。原初年代記によれば、ルーシ人は当初、スカンディナヴィア出身のヴァリャーグ人で構成されていた。882年、オレグ公はキーウを征服し、そこをルーシの新首都と宣言した。しかし、反ノルマン主義の歴史家たちは、ドニエプル川南部の東スラヴ部族がすでに独自に国家形成を進めていたと主張している。リューリク朝を含むヴァリャーグのエリート層は、後にスラヴ人に同化していった。キエフ・ルーシは、互いにキーウの支配を巡って争うことが多かった、血縁関係にあるリューリク朝のクニャージ(公)によって統治されるいくつかの公国から構成されていた。

10世紀から11世紀にかけて、キエフ・ルーシはヨーロッパで最大かつ最も強力な国家となり、その黄金時代を迎えた。これはウラジーミル1世(980年~1015年)の治世から始まり、彼がキリスト教を導入した。その息子であるヤロスラフ1世(1019年~1054年)の治世には、キエフ・ルーシはその文化発展と軍事力の頂点に達した。しかし、地域勢力の相対的な重要性が再び高まるにつれて、国家はすぐに分裂し始めた。ウラジーミル2世モノマフ(1113年~1125年)とその息子ムスティスラフ(1125年~1132年)の治世下で最後の再興を遂げた後、キエフ・ルーシはムスティスラフの死後、最終的に別個の公国へと解体した。

3.1.3. ハールィチ・ヴォルィーニ大公国とモンゴルの侵攻

13世紀中頃のモンゴルのルーシ侵攻はキエフ・ルーシを壊滅させた。1240年のキエフ包囲戦の後、都市はモンゴル軍によって破壊された。西部領土では、ハールィチ公国とヴォルィーニ公国が以前から台頭しており、これらが合体してハールィチ・ヴォルィーニ大公国を形成した。ダヌィーロ(ダニエル・オブ・ガリシア)は、ロマン大公の息子であり、ヴォルィーニ、ガリツィア、そしてキーウを含む南西部ルーシの大部分を再統一した。彼はその後、1253年に教皇の使節によって最初のルーシ王(ルーシ王国)として戴冠した。

3.1.4. 外国勢力による支配の始まり

1349年、ハールィチ・ヴォルィーニ戦争の後、この地域はポーランド王国とリトアニア大公国によって分割された。13世紀中頃から1400年代後半にかけて、ジェノヴァ共和国は黒海北岸に多数の植民地を築き、これらを総領事によって統治される大規模な商業中心地へと変貌させた。1430年、ポジーリャ地方がポーランドに編入され、現在のウクライナの土地にはポーランド人の入植が進んだ。1441年、チンギス統治者であるハージ1世ギレイはクリミア半島とその周辺のステップにクリミア・ハン国を建国した。このハン国はタタール人による奴隷襲撃を組織した。これに続く3世紀にわたり、クリミアの奴隷貿易によってこの地域で推定200万人が奴隷となった。

1569年、ルブリン合同によりポーランド・リトアニア共和国が設立され、ウクライナの土地の大部分はリトアニアからポーランド王冠領に移管され、法的にはポーランド領となった。ポーランド化の圧力の下、ルーシの地主貴族の多くがカトリックに改宗し、シュラフタの仲間入りをした。その他は新しく設立されたルーシ典礼カトリック教会に加わった。

3.2. 近世

3.2.1. コサックとヘーチマン国家

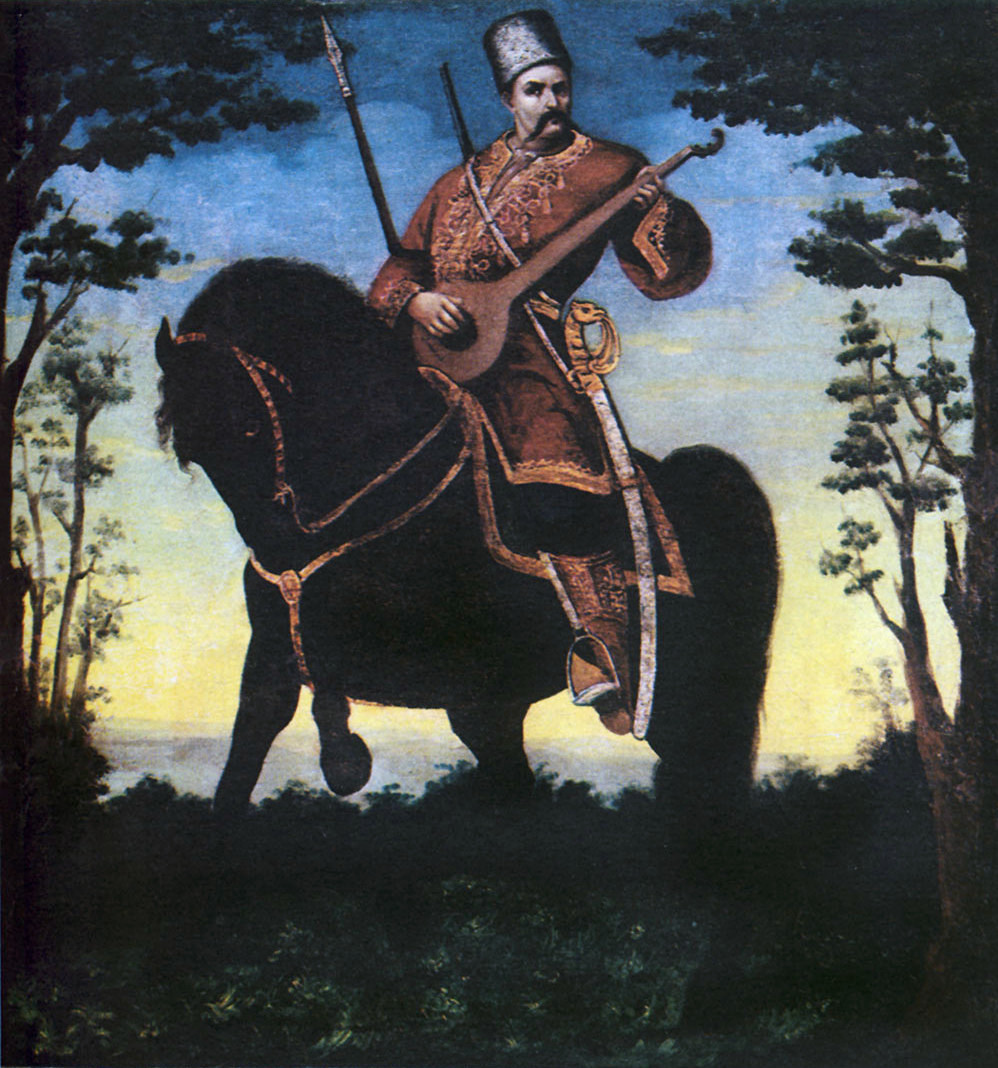

ルーシ人貴族の中から自民族の保護者がいなくなったことで、農民や町民は台頭するザポロージャ・コサックに保護を求めるようになった。17世紀中頃、ドニプロ・コサックとルーシ人農民によってザポロージャのシーチと呼ばれるコサックの軍事的な準国家が形成された。ポーランドはこの住民に対してほとんど実効支配力を持たなかったが、コサックがトルコ人やタタール人に対する有用な戦力であると認識し、時には両者が軍事作戦で協力することもあった。しかし、ポーランドのシュラフタ(その多くはポーランド化したルーシ貴族であった)によるルーシ人農民の農奴化の継続的な厳しさや、正教会への抑圧はコサックを疎外した。コサックは、敵や占領者と見なす相手、特にカトリック教会とその地方代表者に対して、武器を取ることをためらわなかった。

1648年、ボフダン・フメリニツキーが率いるコサックは、フメリニツキーの乱において、ポーランド・リトアニア共和国とポーランド王に対する最大の蜂起を主導し、地元住民からの幅広い支持を得た。フメリニツキーはコサック国家を建国し、これは1764年まで存続した。1651年のベレステーチュコの戦いでフメリニツキーが壊滅的な敗北を喫した後、彼はロシアのツァーリに助けを求めた。1654年、フメリニツキーはペラヤースラウ合意に従い、ロシア君主への忠誠を認めつつロシアとの軍事・政治同盟を形成した。

フメリニツキーの死後、ヘーチマン国家はロシア、ポーランド、クリミア・ハン国、オスマン帝国、そしてコサックの間で「荒廃」(1657年~1686年)として知られる壊滅的な30年戦争を経験した。1686年のロシアとポーランド間の永遠平和条約により、コサック・ヘーチマン国家の領土は両国間で分割され、ポーランドが主権を主張する部分はドニプロ川西岸のウクライナに限定された。1686年、コンスタンディヌーポリ総主教ディオニュシオス4世の教会会議書簡により、キエフのメトロポリタナトはモスクワ総主教庁に併合され、モスクワの権威下に置かれた。イヴァン・マゼーパ(1639年~1709年)は、ロシアからの独立を目指して大北方戦争中にスウェーデンに寝返ることで、衰退を打開しようと試みたが、ヘーチマン国家の首都バトゥルィンは1708年に略奪され、1709年のポルタヴァの戦いで壊滅した。

ポルタヴァ以降、ヘーチマン国家の自治は厳しく制限された。1764年から1781年にかけて、エカチェリーナ2世は中央ウクライナの大部分をロシア帝国に編入し、コサック・ヘーチマン国家とザポロージャのシーチを廃止した。彼女は最後の主要なコサック蜂起であるコリイウシチナの鎮圧に責任を負う人物の一人であった。1783年にクリミアがロシアに併合された後、ノヴォロシアと呼ばれる新しく獲得された土地は、ロシア人の入植地に開放された。帝政ロシアの専制政治はロシア化政策を確立し、ウクライナ語の使用を抑圧し、ウクライナの民族意識を抑制した。現在のウクライナの西部は、1795年のポーランド分割とポーランド・リトアニア共和国の崩壊後、ロシアとハプスブルク君主国が統治するオーストリアに分割された。

3.2.2. ロシア帝国とオーストリア=ハンガリー帝国下のウクライナ

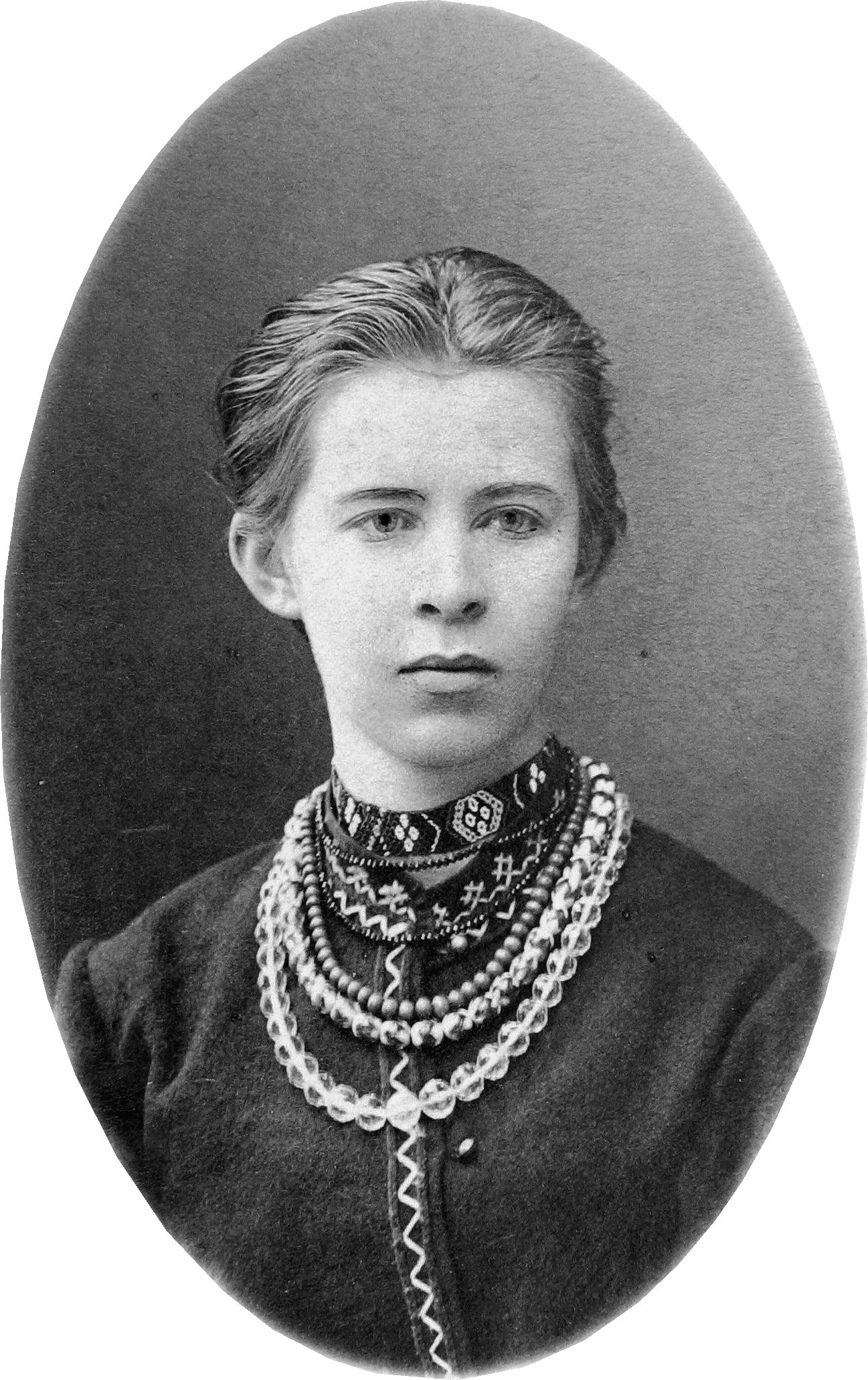

19世紀にはウクライナ民族主義が台頭した。都市化と近代化の進展、そしてロマン主義的ナショナリズムへの文化的傾向とともに、国民的再生と社会正義に尽力するウクライナの知識人層が出現した。農奴出身の詩人タラス・シェフチェンコ(1814年~1861年)と政治理論家ムィハーイロ・ドラホマノフ(1841年~1895年)が、高まりつつあったナショナリスト運動を主導した。ハプスブルク君主国下のオーストリア領ガリツィアでは、その発展のための条件が比較的寛容であった一方、ロシア帝国支配下の部分(歴史的に「小ロシア」または「南ロシア」として知られる)は厳しい制限に直面し、1876年にはエムス法によって事実上ほとんどすべてのウクライナ語書籍の出版が禁止された。

ウクライナは、ロシア帝国の他の地域と同様に、1861年まで農奴制が維持されたため、西ヨーロッパのほとんどの地域よりも遅れて産業革命に参加した。ドンバスの新たに発見された炭田地帯や、オデッサ、キーウなどの大都市の一部を除けば、ウクライナは大部分が農業と資源採掘経済のままであった。オーストリア領ウクライナは特に貧困がひどく、数十万人の農民がカナダ、アメリカ合衆国、ブラジルなどの国々で広範なウクライナ系ディアスポラの基礎を築く移民を余儀なくされた。1897年の国勢調査によると、シベリアには223,000人、中央アジアには102,000人のウクライナ系民族がいた。1906年にシベリア鉄道が開通してからの10年間で、さらに160万人(1.6 M人)が東方へ移住した。ロシア極東におけるウクライナ系住民の地域は緑のウクライナとして知られるようになった。

第一次世界大戦の勃発とともにウクライナは混乱に陥り、ウクライナ領での戦闘は1921年後半まで続いた。当初、ウクライナ人は中央同盟国側で戦うオーストリア=ハンガリー帝国と、三国協商側で戦うロシア帝国軍に分かれていたが、圧倒的多数はロシア帝国軍に所属した。ロシア帝国が崩壊すると、紛争はウクライナ独立戦争へと発展し、ウクライナ人は赤軍、白軍、黒軍、緑軍と協力したり、あるいは敵対したりした。ポーランド、ハンガリー(ザカルパッチャ)、ドイツも様々な時期に介入した。

独立国家の樹立を試みた左派のウクライナ人民共和国(UNR)は、ムィハーイロ・フルシェーウシクィイによって最初に発表されたが、この時期は極めて不安定な政治・軍事環境に悩まされた。最初はパウロー・スコロパードシクィイによるクーデターで打倒され、ドイツの保護下でウクライナ国が成立した。UNRを総裁政府の下で回復する試みも、ウクライナ軍が他の勢力に定期的に圧倒されたため、最終的に失敗した。短命に終わった西ウクライナ人民共和国とフツル共和国もウクライナの他の地域に合流できなかった。

この紛争の結果は、ポーランド第二共和国の部分的勝利となり、西ウクライナの諸州を併合した。また、親ソビエト勢力の大規模な勝利となり、残りの勢力を排除し、最終的にウクライナ・ソビエト社会主義共和国(ソビエト・ウクライナ)を樹立した。一方、現在のブコビナはルーマニア王国によって占領され、カルパティア・ルテニアはチェコスロバキア第一共和国に自治地域として編入された。

ロシア内戦の一部であるウクライナを巡る紛争は、かつてのロシア帝国全土、特に東ウクライナと中央ウクライナを荒廃させた。この戦闘により、150万人以上が死亡し、数十万人がホームレスとなった。1921年の飢饉は、東部諸州をさらに襲った。

3.3. 近現代

3.3.1. 第一次世界大戦と独立運動

第一次世界大戦の勃発とロシア革命以降のウクライナ人民共和国など独立国家樹立の試みと挫折の過程を説明する。民族自決の理念と現実の国際政治の狭間でのウクライナの苦闘を描写する。

3.3.2. 戦間期(ソビエト時代初期)

ポーランド・ソビエト戦争以降のウクライナ・ソビエト社会主義共和国の成立と初期のソビエト統治政策を扱う。

3.3.3. 冷戦期のソビエト・ウクライナ

共和国は戦争によって甚大な被害を受け、復興には多大な努力を要した。700以上の都市や町、2万8000の村が破壊された。状況は1946年から1947年にかけての飢饉によってさらに悪化し、これは干ばつと戦時中のインフラ破壊によって引き起こされ、少なくとも数万人が死亡した。1945年、ウクライナSSRは国際連合(UN)の創設メンバーの一つとなり、ヤルタ会談での特別な合意の一部として、ベラルーシとともに独立国ではないにもかかわらずUNで投票権を持った。さらに、ウクライナはザカルパッチャを併合したことで再び国境を拡大し、戦後の人口移動、その多くがドイツ人やクリミア・タタール人の追放のように強制的なものであったため、人口はより同質化した。1953年1月1日現在、ウクライナ人は成人「特別追放者」の中でロシア人に次いで2位であり、全体の20%を占めていた。

1953年にヨシフ・スターリンが死去した後、ニキータ・フルシチョフがソ連の新指導者となり、非スターリン化と雪解け時代の政策を開始した。ソビエト連邦の最高指導者としての彼の任期中、クリミア州はロシア・ソビエト連邦社会主義共和国からウクライナ・ソビエト社会主義共和国に移管された。これは形式的にはウクライナへの友好の贈り物であり、経済的理由もあった。この移管はウクライナ領土の最終的な拡張を表し、今日まで続くウクライナの国際的に承認された国境の基礎となった。ウクライナはソビエト連邦の最も重要な共和国の一つであり、その結果、多くのソビエト連邦の要職がウクライナ人によって占められ、特にレオニード・ブレジネフは1964年から1982年までソビエト連邦共産党書記長を務めた。しかし、ウクライナの広範なロシア化を主導し、新しい世代のウクライナ人知識人を抑圧したのも、彼と彼のウクライナの任命者であるヴォロディームィル・シチェルビツキーであった。

1950年までに、共和国は工業生産と生産高で戦前の水準を完全に上回った。ソビエト・ウクライナはすぐに工業生産におけるヨーロッパのリーダーとなり、ソビエト軍事産業とハイテク研究の重要な中心となった。しかし、重工業が依然として圧倒的な影響力を持っていた。ソビエト政府は、この発展によって生じるエネルギー需要を満たすため、水力発電と原子力発電プロジェクトに投資した。しかし、1986年4月26日、チェルノブイリ原子力発電所の原子炉が爆発し、史上最悪の原子炉事故であるチェルノブイリ原子力発電所事故が発生した。

3.3.4. 独立と国家再建

ミハイル・ゴルバチョフは「ペレストロイカ」として知られる限定的な公共生活の自由化政策を追求し、停滞する経済を改革しようと試みた。後者は失敗したが、ソビエト連邦の民主化はウクライナ人を含む少数民族の間で民族主義と分離主義の傾向を煽った。いわゆる主権パレードの一環として、1990年7月16日、新しく選出されたウクライナ・ソビエト社会主義共和国最高会議はウクライナ国家主権宣言を採択した。モスクワでの一部の共産党指導者によるゴルバチョフ打倒の失敗したクーデターの後、1991年8月24日に完全な独立が宣言された。これは12月1日の国民投票でウクライナ有権者の92%によって承認された。ウクライナの新大統領、レオニード・クラフチュクはベロヴェーシ合意に署名し、ウクライナをより緩やかな独立国家共同体(CIS)の創設メンバーとしたが、ウクライナは後者の合意を批准しなかったため、完全なメンバーにはならなかった。これらの文書が、12月26日に正式に自らの存在を終わらせたソビエト連邦の運命を決定づけた。

ウクライナは当初、ソビエト連邦の他の地域と比較して経済的に好条件にあると見なされていたが、解体時には貧しいソビエト共和国の一つであった。しかし、市場経済への移行期には、他のほとんどすべての旧ソ連共和国よりも深い経済的減速を経験した。不況期である1991年から1999年の間に、ウクライナはGDPの60%を失い、1993年には10,000%に達するハイパーインフレーションに見舞われた。状況が安定したのは、1998年後半のロシアの債務不履行の影響もあり、新通貨フリヴニャが大幅に下落した後であった。1990年代の経済政策の遺産は、国家財産の大量民営化であり、これによりオリガルヒとして知られる非常に強力で裕福な個人層が誕生した。その後、国は世界金融危機、2014年のロシア・ウクライナ戦争の開始、そして最終的に2022年2月24日から始まったロシアによる全面侵攻の結果として、一連の急激な景気後退に陥った。ウクライナ経済は、汚職と財政上の不正行為が蔓延していたため、独立以来全般的に不振であった。特に1990年代には、これが抗議行動や組織的なストライキにつながった。2010年代にはロシアとの戦争が経済回復を妨げた一方、2020年に流行したCOVID-19パンデミックへの対処は、低いワクチン接種率と、その後の進行中の侵攻によってさらに困難になった。

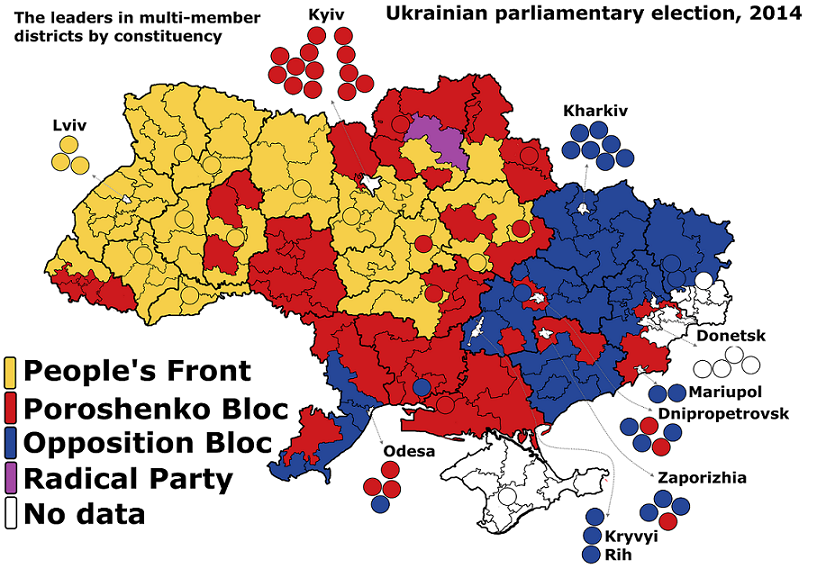

政治的観点から見ると、ウクライナの政治の決定的な特徴の一つは、ほとんどの場合、ウクライナ、西側諸国とロシアの関係という二つの問題と、古典的な左右の対立軸に沿って分断されてきたことである。初代および第2代大統領であるレオニード・クラフチュクとレオニード・クチマは、ウクライナの対立するビジョンを均衡させようとする傾向があったが、ヴィクトル・ユシチェンコは一般的に親西側であり、ヴィクトル・ヤヌコーヴィチは親ロシアであった。ヤヌコーヴィチに対する大規模な抗議運動は二度発生した。一度目は2004年のオレンジ革命で、数万人が彼を利する選挙不正に抗議した(ユシチェンコが最終的に大統領に選出された)。二度目は2013年から2014年の冬にかけてで、ヤヌコーヴィチが欧州連合・ウクライナ連合協定への署名を拒否したことに反対するため、より多くの人々がユーロマイダンに集まった。2014年2月21日の抗議運動の終結までに、彼はウクライナから逃亡し、尊厳の革命と呼ばれる議会によって解任された。しかし、ロシアは暫定的な親西側政府を認めず、これを「軍事政権」と呼び、この出来事をアメリカ合衆国が支援したクーデターであると非難した。

3.3.5. 21世紀のウクライナ

独立以降、現在に至るまでのウクライナの主要な政治的、社会的変化と挑戦課題を説明する。

4. 地理

ウクライナは東ヨーロッパに位置するヨーロッパで2番目に大きな国であり、ロシアに次ぐ面積を持つ。北緯44度から53度、東経22度から41度の間に位置し、その大部分は東ヨーロッパ平原に属している。総面積は60.36 万 km2で、海岸線は約2782 kmに及ぶ。

4.1. 地形と水系

ウクライナの景観は主に肥沃なステップ(樹木の少ない平原)と高原で構成され、ドニエプル川、セヴェルスキ・ドネツ川、ドニエストル川、南ブフ川などの河川が南の黒海や小さなアゾフ海に流れ込んでいる。南西にはドナウ・デルタがルーマニアとの国境を形成している。ウクライナの地域は高地から低地まで多様な地理的特徴を持つ。国内唯一の山脈は西部のカルパティア山脈で、最高峰はホヴェールラ山の2061 mである。もう一つは、南端の沿岸に位置するクリミア山脈である。

ウクライナには、ヴォルィーニ・ポジーリャ高地(西部)やドニプロ高地(ドニエプル川右岸)など、多くの高地地域がある。東には中央ロシア高地の南西の支脈があり、ロシアとの国境を走っている。アゾフ海の近くにはドネツ丘陵とアゾフ高地がある。山々からの雪解け水が河川と滝を潤している。

リチウム、天然ガス、カオリン、木材、そして豊富な耕作地など、ウクライナには重要な天然資源が存在する。しかし、多くの環境問題に直面している。一部の地域では、飲用水の供給が不足している。大気汚染や水質汚染、森林伐採、そして1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故による北東部の放射線汚染が国を襲っている。2022年ロシアのウクライナ侵攻による環境被害は「エコサイド」と表現されており、カホフカダムの破壊、深刻な汚染、そして数百万トンもの汚染された瓦礫の除去と復旧には500.00 億 USDを超える費用がかかると推定されている。

4.2. 気候

ウクライナは中緯度に位置し、南部沿岸を除き、一般的に大陸性気候である。南部沿岸は冷帯ステップ気候と温暖湿潤気候に属する。年間平均気温は、北部では5.5 °Cから7 °C、南部では11 °Cから13 °Cである。降水量は西部と北部で最も多く、東部と南東部で最も少ない。西ウクライナ、特にカルパティア山脈では年間約120 cmの降水量がある一方、クリミアと黒海沿岸地域では約40 cmである。

主要河川流域からの水利用可能性は、特に夏期において気候変動によって減少すると予想されている。これは農業部門にとってリスクとなる。気候変動が農業に与える負の影響は、主にステップ気候の南部の地域で感じられる。北部では、一部の作物が生育期間の延長から恩恵を受ける可能性がある。世界銀行は、ウクライナが気候変動に対して非常に脆弱であると述べている。

4.3. 生物多様性

ウクライナには、アイ・ペトリ台地の西部斜面から見た景色で、ウクライナ政府によって自然遺産に指定されている。

ウクライナには6つの陸上エコリージョンが存在する。中央ヨーロッパ混合林、クリミア地中海亜熱帯森林複合体、東ヨーロッパ森林ステップ、パンノニア混合林、カルパティア山地針葉樹林、そしてポントス・ステップである。針葉樹林は落葉樹林よりもやや多く分布している。最も森林が密集している地域は北西部のポリシアで、マツ、オーク、カバが自生している。

ウクライナには約45,000種の動物(ほとんどが無脊椎動物)が生息しており、そのうち約385種がウクライナのレッドデータブックに記載されている。国際的に重要な湿地は7000 sqkm以上を占め、ドナウ・デルタは保全上重要である。

4.4. 主要都市

ウクライナには457の都市があり、そのうち176は州級都市、279は小規模な地区級都市として指定され、2つは特別市である。また、886の都市型集落と28,552の村がある。

主要都市の人口(2022年時点):

| 都市 | 州 | 人口 |

|---|---|---|

| キーウ | キーウ | 2,952,301 |

| ハルキウ | ハルキウ州 | 1,421,125 |

| オデッサ | オデッサ州 | 1,010,537 |

| ドニプロ | ドニプロペトロウシク州 | 968,502 |

| ドネツィク | ドネツィク州 | 901,645 |

| リヴィウ | リヴィウ州 | 717,273 |

| ザポリージャ | ザポリージャ州 | 710,052 |

| クルィヴィーイ・リーフ | ドニプロペトロウシク州 | 603,904 |

| セヴァストポリ | セヴァストポリ | 479,394 |

| ムィコラーイウ | ムィコラーイウ州 | 470,011 |

5. 政治

ウクライナは半大統領制の共和制であり、行政、立法、司法の三権が分立している。

5.1. 政府構造

ウクライナの統治構造である大統領を中心とする共和制と三権分立(立法、行政、司法)の原則を説明する。

5.1.1. 大統領と行政府

大統領は国民の投票によって5年の任期で選出され、国家の元首である。閣僚の長である首相が率いる内閣の構成は、主に議会によって決定される。大統領は、検事総長と保安庁の長を任命する権限に加え、国会の承認を得て外務大臣と国防大臣を指名する権限も有する。

5.1.2. 立法府(ヴェルホーヴナ・ラーダ)

ウクライナの立法府は、一院制の450議席のヴェルホーヴナ・ラーダ(最高議会)で構成される。議会は主に行政府と内閣の形成を担当する。

5.1.3. 司法府

ウクライナの司法制度には憲法裁判所が含まれ、最高裁判所が裁判所のシステムにおける主要機関である。司法改革の取り組みと課題も存在する。ウクライナの検察は、他のヨーロッパ諸国のほとんどよりも大きな権限を持っており、欧州評議会の法による民主主義委員会によると、「検察庁の役割と機能は欧州評議会の基準に合致していない」。有罪判決率は99%を超え、ソビエト連邦の有罪判決率と同等である。被疑者は裁判前に長期間投獄されることも多い。

戒厳令は、2022年2月にロシアが侵攻した際に宣言され、継続されている。裁判所は、2002年以来ウクライナ法によって保証された法的、財政的、憲法上の自由を享受している。裁判官は、ほとんどの場合、解雇から十分に保護されている(重大な不正行為の場合を除く)。裁判所の裁判官は、大統領令によって最初の5年間任命され、その後、ウクライナ最高評議会が終身でその地位を承認する。問題は依然として存在するものの、ウクライナが1991年に独立して以来、このシステムは大幅に改善されたと考えられている。最高裁判所は独立した公平な機関と見なされており、いくつかの機会にウクライナ政府に不利な判決を下している。世界正義プロジェクトは、年次法の支配指数で、調査対象99カ国中ウクライナを66位に位置づけている。

2010年以降、当事者の相互同意により、法廷手続きはロシア語で行われるようになった。ウクライナ語やロシア語を話せない市民は、母語や翻訳者のサービスを利用できる。以前はすべての法廷手続きはウクライナ語で行わなければならなかった。

ウクライナ内務省が法執行機関を管轄している。これらは主にウクライナ国家警察と、国家国境警備隊や沿岸警備隊などの様々な専門部隊と機関から構成される。法執行機関、特に警察は、2004年のオレンジ革命での強硬な対応について批判に直面した。多数の警官が首都中に配置され、主にデモ隊が国家の権威に挑戦するのを阻止するためだけでなく、必要に応じて迅速な対応部隊を提供するためでもあった。ほとんどの警官は武装していた。

5.2. 憲法

ウクライナ憲法は、1996年6月28日にヴェルホーヴナ・ラーダの第5回会期で採択・批准された。憲法は、可能な450票中315票の賛成票(最低300票の賛成票)で可決された。他のすべての法律およびウクライナのその他の規範的法的行為は、憲法に準拠しなければならない。特別な立法手続きを通じて憲法を改正する権利は、議会にのみ付与されている。憲法を解釈し、法律が憲法に準拠しているかどうかを判断できる唯一の機関は、ウクライナ憲法裁判所である。1996年以来、憲法記念日は6月28日に祝われている。2019年2月7日、ヴェルホーヴナ・ラーダは、ウクライナの戦略目標を欧州連合とNATOへの加盟とすることを明記する憲法改正案を可決した。

5.3. 行政区画

ウクライナは、クリミア自治共和国とセヴァストポリを含む27の地域で構成されている。24の州(オーブラスチ)、1つの自治共和国(クリミア自治共和国)、そして2つの特別市(首都キーウとセヴァストポリ)である。24の州とクリミアは、136の地区(ラヨン)と地域的に重要な都市自治体、すなわち第2レベルの行政単位に細分されている。

ウクライナの集落は、都市部と農村部に分けられる。都市部の集落はさらに都市と都市型集落(ソビエトの行政的発明)に分けられ、農村部の集落は村と集落(一般的に使われる用語)で構成される。すべての都市は、その重要性に応じてある程度の自治権を持つ。例えば、国家的重要性(キーウとセヴァストポリの場合)、地域的重要性(各州または自治共和国内)、あるいは地区的重要性(その他のすべての都市)などである。都市の重要性は、人口、社会経済的および歴史的重要性、インフラなど、いくつかの要因に依存する。

| 州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|- | 自治共和国 | 特別市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| style="vertical-align:top;"|

|} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1月1日 | 元日 | Новий рікウクライナ語 |  | |

| 3月8日 | 国際女性デー | Міжнародний жіночий Деньウクライナ語 |  | |

| 5月1日 | 労働の日 | День міжнародної солідарності трудящихウクライナ語 |  | |

| 移動祝日 | 復活祭 | Великденьウクライナ語 |  | |

| 5月8日 | 対独戦勝記念日 | День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війніウクライナ語 |  | |

| 復活祭の第8日曜日 | 三位一体の日 | Трійцяウクライナ語 |  | |

| 6月28日 | 憲法記念日 | День Конституціїウクライナ語 |  | |

| 8月24日 | 独立記念日 | День Незалежностіウクライナ語 |  | |

| 12月25日 | クリスマス | Різдвоウクライナ語 |  | |