1. 概要

ドミニカ国は、カリブ海に浮かぶウィンドワード諸島最北部に位置する島国である。正式名称は Commonwealth of Dominicaコモンウェルス・オブ・ドミニカ英語。首都はロゾー。火山活動によって形成された自然豊かな島であり、「カリブ海の自然の島」とも称される。多様な動植物が生息し、特に国鳥であるミカドボウシインコ(シセルーオウム)は絶滅が危惧されている。先住民であるカリナゴ族(旧称カリブ族)が現在も居住する数少ないカリブ諸国の一つであり、独自の文化を保持している。歴史的にはフランスとイギリスによる植民地支配を受け、1978年にイギリスから独立した。政治体制は共和制、議会制民主主義を採用している。経済は主に農業(特にバナナ)と観光業に依存しているが、自然災害の影響を受けやすいという脆弱性も抱えている。近年は投資市民権プログラムも経済に貢献している。人権状況については、性的少数者(LGBTQ+)の権利保障が進展を見せるなど、社会自由主義的な観点からの課題と取り組みが注目される。日本とは1978年に外交関係を樹立している。

2. 国名

ドミニカ国の正式名称は、英語で Commonwealth of Dominica英語(コモンウェルス・オブ・ドミニカ)、ドミニカ・クレオールフランス語では Dominikフランス語をベースとしたクレオール言語、ピジン言語、カリナゴ語では Waitukubulicrb(ワイトゥクブリ)である。

「ドミニカ」という国名は、1493年11月3日(日曜日)にクリストファー・コロンブスがこの島を「発見」したことに由来する。コロンブスはこの日をラテン語で「主の日」を意味する dies Dominicaラテン語(ディエス・ドミニカ)と呼んだことから、島の名も「ドミニカ」とされた。先住民であったカリナゴ族(旧称カリブ族)は、この島を「Wai'tu kubulicrb」(ワイトゥクブリ)と呼んでおり、これは「彼女の体は背が高い」という意味である。

ドミニカ国の名称は、スペイン語での発音に倣い、2番目の「i」にアクセントを置いて発音される。カリブ海のイスパニョーラ島東部に位置するドミニカ共和国(República Dominicanaスペイン語)と国名が類似しているため、混同を避けるために「ドミニカ国」と表記されることが多い。ドミニカ国内でも、独自のアイデンティティを確立するために国名変更を主張する意見がある。

日本語での表記は「ドミニカ国」が一般的である。漢字表記では「土弥尼加」または「土弥尼加国」と書かれることがある。

3. 歴史

ドミニカ国の歴史は、先住民の時代から始まり、ヨーロッパ人の到来、フランスおよびイギリスによる植民地支配、そして独立国家としての歩みへと続く。各時代において、社会構造、人々の生活、そして特に人権状況は大きく変動してきた。

3.1. 地質学的歴史

ドミニカ島は、地質学的には比較的新しい島であり、約2600万年前の漸新世に火山活動によって海底から姿を現したとされる。これは、カリブ海の島々の中でも最後に形成された部類に入る。現在も火山活動は続いており、世界で2番目に大きいとされる沸騰湖(ボイリング・レイク)などがその証左である。

3.2. 植民地時代以前と初期のヨーロッパ人との接触

ヨーロッパ人が到来する以前、ドミニカ島にはまずアラワク族が南アメリカから移住してきた。5世紀頃のことである。その後、15世紀までにはカリナゴ族(一般にはカリブ族として知られる)がアラワク族を追いやり、島を支配した。ただし、近年の研究では、アラワク族とカリナゴ族が共存し、通婚していた可能性も指摘されている。

1493年11月3日、クリストファー・コロンブスが第二次航海の途上でこの島を「発見」し、その日が日曜日だったことから「ドミニカ」と命名した。スペインは植民地化を試みたが、カリナゴ族の抵抗や、より戦略的に重要な他の地域への注力のため、恒久的な支配を確立するには至らなかった。その後、周辺の島々から追われた先住民がドミニカ島に避難してくることもあった。

3.3. フランス植民地時代

1632年、フランスのアメリカ諸島会社(Compagnie des Îles de l'Amériqueフランス語)がドミニカ島を含む小アンティル諸島の領有を主張したが、実質的な占領は行われなかった。1635年頃からフランス人宣教師や木こりが島を訪れるようになり、1690年代にはフランスが最初の恒久的な入植地を築いた。マルティニークやグアドループからのフランス人入植者は、木材伐採に従事し、次第に定住するようになった。彼らは西アフリカから奴隷を連れてきて、コーヒーなどのプランテーション農業を開始した。1715年にはマルティニーク北部の「貧しい白人」小自作農民の反乱(ラ・グーレ事件)をきっかけに、多くの入植者がドミニカ島南部に移住し、小規模農園を設立した。1727年、最初のフランス人司令官M. Le Grandが着任し、ドミニカ島は正式にフランスの植民地となり、行政区画が設けられた。この時代、先住民であるカリナゴ族は抵抗を続けたが、ヨーロッパからもたらされた病気や武力によって人口を減らし、島の辺境部へと追いやられた。アフリカから強制的に連れてこられた奴隷たちは、過酷な労働条件と非人道的な扱いの下で生活し、彼らの人権は著しく侵害された。

3.4. イギリス植民地時代

1761年、七年戦争の最中にアンドリュー・ロロ卿率いるイギリス遠征隊がドミニカ島を占領した。1763年のパリ条約により、フランスはドミニカ島をイギリスに割譲した。イギリスは立法議会を設立したが、代表権はヨーロッパ系植民者のみに与えられた。フランス語が公用語として残ったものの、次第に英語が公式の言語となっていった。一方で、大多数の住民はフランス語系のアンティル・クレオール語を話していた。

1778年、アメリカ独立戦争に乗じてフランスが住民の協力も得てドミニカ島を再占領したが、1783年のヴェルサイユ条約(パリ条約の一つ)によって再びイギリスの支配下に戻った。しかし、特に有色の自由人(gens de couleur libresフランス語)を中心とする住民はイギリスの制限に抵抗した。1795年と1805年にもフランスによる侵攻があったが、イギリスは支配を維持した。

1805年、イギリスはドミニカに小規模な植民地を設立。ドミニカ島は、奴隷が輸入され、砂糖やコーヒーといった商品作物をヨーロッパへ輸出する奴隷貿易(環大西洋奴隷貿易)の一部として利用された。記録が残るヒルズボロ・エステートでは、男性71人、女性68人の奴隷がいた。1814年1月には20人の奴隷が逃亡し、捕らえられた後に男性は100回、女性は50回の鞭打ち刑に処されたという記録もある。

1831年、イギリス本国の人種に対する態度の自由化を反映し、ブラウン特権法(Brown Privilege Bill)が有色の自由人(多くはアフリカ系とヨーロッパ系の混血)に政治的・社会的権利を与えた。1833年の奴隷廃止法により、イギリス帝国全土(インドを除く)で奴隷制度が廃止され、1834年にドミニカでも奴隷解放が実施された。

解放に伴い、選挙権も拡大された。1835年にはアフリカ系の男性3人が初めてドミニカの立法議会に選出された。1838年、ドミニカはイギリス領西インド諸島で初めて、アフリカ系が多数を占める議会を持つ植民地となった。これらの議員の多くは、奴隷解放以前は有色の自由人であり、小規模自作農や商人であった。彼らの経済的・社会的視点は、少数の裕福なイギリス人プランテーション所有者階級の利益とは異なっていた。プランターたちは権力への脅威を感じ、イギリス本国によるより直接的な支配を求めてロビー活動を行った。

1865年、多くの騒動と緊張の後、植民地省は選挙による議会を、半数が選挙で選ばれ、半数が任命される議会に置き換えた。植民地行政官と結託したプランターたちは、多くの場面で選挙で選ばれた議員を出し抜いた。1871年、ドミニカはイギリス領リーワード諸島の一部となった。選挙で選ばれた議会の政治力は次第に侵食され、1896年には王領植民地政府が再確立された。この時代、解放された元奴隷やその子孫は、土地所有や教育、政治参加において依然として多くの障壁に直面し、社会階層間の不平等は根強く残った。人権問題は、奴隷制度の廃止という大きな進展はあったものの、人種や階級に基づく差別という形で存続した。

3.5. 20世紀初頭

20世紀初頭のドミニカは、イギリスの植民地支配下にありながらも、政治的・社会的な変革の兆しが見え始めていた。第一次世界大戦には、主に小規模農家の子弟である多くのドミニカ人がイギリス帝国のためにヨーロッパで戦うために志願した。戦後、カリブ海全域で政治意識が高まり、代議政治協会(Representative Government Association)が結成された。この団体は、ドミニカの統治において発言権がないことに対する国民の不満を背景に、1924年の立法議会選挙で民選議席の3分の1を、1936年には半数を獲得した。

1930年には、植民地政府のクレオール人警察が、カリブ族(当時)が密輸を行っているとしてカリブ居留地内のサリュビアで強制的な家宅捜索を行い、衝突が発生した(「カリブ戦争」と呼ばれる)。この事件ではカリブ族の首長トーマス・ジョリー・ジョンらが射殺され、カリブ族の自治や土地所有権に大きな影響を与えた。

1940年、ドミニカの行政はイギリス領リーワード諸島からイギリス領ウィンドワード諸島に移管された。第二次世界大戦中も、一部のドミニカ人がイギリス軍やカリブ海軍に志願した。また、ヴィシー政権下のフランス領マルティニークやグアドループから多くの自由フランスの難民がドミニカに逃れ、ロゾーなどの村に滞在した。

この時期、労働者の権利意識が高まり、労働組合運動が活発化した。また、教育の普及やメディアの発達も、人々の政治参加への関心を高め、自治拡大と将来の独立に向けた動きを後押しした。民主主義の理念が徐々に浸透し始め、より公正な社会の実現に向けた努力が続けられたが、植民地支配の枠組みの中での限界も明らかであった。

3.6. 独立以降

1958年までドミニカはイギリス領ウィンドワード諸島の一部として統治されていた。1958年から1962年にかけてカリブ海の島々は独立を模索し、ドミニカは1958年に短命に終わった西インド連邦の一州となった。1962年に連邦が解体されると、ドミニカは1967年にイギリスの自治領となり、内政に関する責任を正式に負うことになった。そして、1978年11月3日、パトリック・ジョン首相の指導の下、ドミニカ国は共和国として独立を達成した。

独立後のドミニカは、政治的変動と経済的課題、そして自然災害との戦いに直面してきた。1979年半ば、初代首相パトリック・ジョン政権に対する政治的不満が頂点に達し、市民クーデターが発生、ジョン首相に対する不信任案が下院で可決され政権は崩壊した。オリバー・セラフィンが第2代首相として暫定政府を組織し、1980年の総選挙準備にあたった。しかし、セラフィン政権はカテゴリー5のハリケーン・デービッド(56人が死亡、甚大な被害)の影響に直面し、1980年の総選挙で敗北した。翌年のハリケーン・アレンもさらなる被害をもたらした。

1980年の選挙の結果、ドミニカ自由党(DFP)のユージェニア・チャールズが首相に就任し、カリブ海初の女性首相となった。チャールズ政権は1981年に2度のクーデター未遂事件に脅かされた。一度目はドミニカ国防軍司令官フレデリック・ニュートンによるもので、警察官1名が死亡。ニュートンは後に処刑された。二度目は、マイク・パデューとウォルフガング・ドローゲが率いる傭兵集団による「レッドドッグ作戦」で、チャールズ首相を打倒し、ジョン元首相を復権させようとしたが、FBIによって阻止された。チャールズ政権は1983年のアメリカによるグレナダ侵攻を支持し、アメリカからの財政援助増加などの見返りを得た。

1980年代半ばには経済が回復し始めたが、バナナ価格の下落により再び弱含んだ。ユージェニア・チャールズは1985年、1990年の総選挙にも勝利したが、1995年に政界を引退。同年の選挙で統一労働者党(UWP)のエディソン・ジェームズが首相となった。ジェームズ政権はバナナ依存からの経済多角化を試みたが、1995年のハリケーン・ルイスによるバナナ産業への大打撃や汚職疑惑により、2000年の選挙でドミニカ労働党(DLP)のルーズベルト・「ロージー」・ダグラスに敗れた。ダグラスは就任後数ヶ月で死去し、ピエール・チャールズが後任となったが、彼も2004年に在職中に死去した。

その後、同じくDLPのルーズベルト・スケリットが31歳で首相に就任し、当時世界最年少の政府首脳となった。スケリット政権下でDLPは2005年、2009年、2014年、2019年の総選挙に勝利し、長期政権を築いている。

この間、ドミニカは深刻な自然災害にも見舞われた。2015年8月には熱帯低気圧エリカが島を壊滅させ、30人が死亡し、深刻な環境・経済被害をもたらした。さらに2017年9月18日にはカテゴリー5のハリケーン・マリアが直撃し、島の建物の90%が破壊され、インフラは壊滅的な打撃を受けたと推定された。これらの災害からの復興は、国の最重要課題となっている。

独立以降、民主化は進展したが、政治腐敗や選挙制度の透明性に関する論争も度々起こっている。人権状況については、特に性的少数者(LGBTQ+)の権利が長らく課題とされてきたが、2024年4月には、同性間の性行為を犯罪とする植民地時代からの法律が憲法違反であるとして高等法院によって無効と判断されるなど、大きな進展も見られる。しかし、依然としてジェンダー平等、先住民カリナゴ族の権利、報道の自由など、取り組むべき人権課題は多い。

4. 地理

ドミニカ国は、カリブ海のウィンドワード諸島(時にリーワード諸島の最南部とも見なされる)の最北部に位置する島国である。国土面積は約750 km2(289.5平方マイル)で、南北に約47 km(29マイル)、東西に約26 km(16マイル)の広がりを持つ。首都ロゾーは島の西側に位置する。ドミニカに最も近い隣国は、北西のフランス海外県であるグアドループと南南東の同じくフランス海外県であるマルティニークである。

ドミニカは「カリブ海の自然の島」として知られ、その大部分が熱帯雨林に覆われている火山島である。小アンティル諸島の中で最も山がちな島の一つであり、その火山性の地形は溶岩ドームの円錐形をした山々から成る。最高峰は島の北部に位置するディアブロティン山(Morne Diablotins英語)で、標高は1447 mである。その他にも、モルヌ・トロワ・ピトン山(Morne Trois Pitons英語、標高1342 m)やモルヌ・アングレ山(Morne Anglais英語)など、多くの山々が連なる。

島内には365もの川が流れ、豊かな水資源に恵まれている。また、世界で2番目に大きいとされる温泉湖であるボイリング・レイクや、多くの滝が存在する。1997年にユネスコの世界遺産(自然遺産)に登録されたモルヌ・トロワ・ピトン国立公園は、熱帯雨林と火山地形が融合した貴重な自然環境を有している。カブリツ国立公園など、他にも複数の保護区が設定されている。北東部のカリビシ地域には砂浜も見られるが、全体的には険しい海岸線が多い。

ドミニカはハリケーン地帯に位置しており、特にハリケーン・シーズンには深刻な被害を受けることがある。1979年のハリケーン・デービッド、2007年のハリケーン・ディーン、2015年の熱帯低気圧エリカ、そして2017年のハリケーン・マリアは、国に甚大な被害をもたらした。

4.1. 気候

ドミニカ国の気候は熱帯モンスーン気候(ケッペンの気候区分Am)に属し、年間を通じて高温多湿である。標高差があるため、地域によって気候に違いが見られる。海岸部では比較的乾燥しているが、内陸の山岳地帯では降水量が多い。

年間の平均気温は海岸部で摂氏26度から27度程度で、季節による変動は小さい。内陸部や高地ではこれよりも若干涼しくなる。

降水量は地域差が大きく、風上側の東海岸や山岳地帯では年間5000 mmを超えることもある一方、風下側の西海岸では1800 mm程度となる。雨季は一般的に6月から11月頃までで、この時期に降雨が集中する。乾季は2月から5月頃までであるが、この期間でもにわか雨が降ることがある。

ドミニカはハリケーンの常襲地帯であり、特に6月から11月にかけてのハリケーン・シーズンには、熱帯低気圧やハリケーンの脅威にさらされる。過去にも多くのハリケーンがドミニカを襲い、インフラや農業、経済全体に甚大な被害をもたらしてきた。特に2017年のハリケーン・マリアはカテゴリー5の勢力で直撃し、壊滅的な被害を与えた。気候変動によるハリケーンの強力化や頻発化は、ドミニカ国にとって深刻な懸念事項である。

4.2. 動植物

ドミニカ国は「カリブ海の自然の島」と称される通り、その豊かな自然環境と生物多様性で知られている。国土の大部分が熱帯雨林に覆われ、多くの固有種を含む多様な動植物が生息している。ウィンドワード諸島湿潤林とウィンドワード諸島乾燥低木林という2つの生態地域が存在する。

動物相で特筆すべきは、国鳥であり国の象徴でもあるミカドボウシインコ(Imperial Amazon英語、学名 Amazona imperialis、現地名シセルー)である。この大型の美しいオウムはドミニカ国の固有種であり、絶滅の危機に瀕している。同じく固有種であるアカクビボウシインコ(Red-necked Amazon英語、学名 Amazona arausiaca、現地名ジャコ)も生息している。両種とも保護されているが、森林伐採やハリケーンによる生息地の破壊が脅威となっている。ドミニカ国は、国旗に紫色(ミカドボウシインコの羽の色に由来)を用いている世界で2つしかない主権国家の1つである。

その他、ドミニカには少なくとも4種のヘビと11種以上のトカゲが生息している。特に、アンティル諸島イグアナ(Lesser Antillean iguana英語、学名 Iguana delicatissima)は絶滅危惧種であり、ドミニカ国がその最後の主要な生息地の一つとなっている。記録されている鳥類は195種にのぼる。

島周辺のカリブ海は多くのクジラ類の生息地となっており、マッコウクジラの群れが一年中見られるほか、ハシナガイルカ、マダライルカ、ハンドウイルカなどが頻繁に観察される。シャチ、オキゴンドウ、コマッコウ、ユメゴンドウ、ハナゴンドウ、マイルカ、カスリイルカ、ザトウクジラ、ニタリクジラなども時折見られるため、ホエールウォッチングの目的地としても知られている。

植物相も非常に豊かで、熱帯雨林には多種多様な樹木、シダ類、着生植物、花々が見られる。周辺の島々では絶滅したと考えられている植物が、ドミニカの森林にはまだ残っている場合もある。

生態系の保全はドミニカ国にとって重要な課題である。モルヌ・トロワ・ピトン国立公園はユネスコの世界遺産(自然遺産)に登録されており、貴重な自然環境の保護が進められている。しかし、ハリケーンによる被害や、一部地域での開発圧力、外来種の侵入などが生態系への脅威となっている。国はエコツーリズムを推進し、自然環境の持続可能な利用と保護の両立を目指している。

5. 政治

ドミニカ国は立憲共和制の国家であり、議会制民主主義に基づいた政治体制をとっている。イギリス連邦の加盟国である。首都はロゾー。政治体制は三権分立(行政、立法、司法)を基本としており、国民の基本的な権利と自由は憲法によって保障されている。しかし、民主主義の発展と実践においては、政治的安定性の確保、選挙制度の改革、政治腐敗の防止などが継続的な課題となっている。

5.1. 行政と立法

ドミニカ国の元首は大統領であり、儀礼的な役割を担う。大統領はドミニカ国議会(House of Assembly英語)によって選出され、任期は5年である。

行政の実権は首相が率いる内閣が握る。首相は議会の多数派の支持を得て、大統領によって任命される。内閣の閣僚は首相の助言に基づき大統領が任命する。

立法府は一院制のドミニカ国議会である。議会の定数は32議席で、その内訳は、国民による直接選挙で選出される選挙区代表21議席、大統領が任命する上院議員(Senator英語)9議席(うち5議席は首相の助言、4議席は野党指導者の助言に基づく)、そして職権議員としての議長(議会外から選出された場合)および司法長官である。議員の任期は5年。主要政党には、現在与党であるドミニカ労働党(DLP)と、野党の統一労働者党(UWP)などがある。選挙制度については、有権者登録の正確性や選挙運動資金の透明性などに関して、野党や市民社会から改革を求める声が上がっている。

5.2. 軍事

ドミニカ国は正規の軍隊を保有していない。国防と国内の治安維持は、ドミニカ国警察隊(Commonwealth of Dominica Police Force英語)が担っている。警察隊には特別サービスユニット(Special Service Unit英語)や沿岸警備隊が含まれる。戦争やその他の非常事態が発生し、当局によって宣言された場合、警察隊は国家防衛のために活動する軍事力としての役割を担うことが法律で定められている。

ドミニカ国防軍(Dominica Defence Force英語, DDF)はかつて存在したが、1981年にユージェニア・チャールズ政権に対する2度のクーデター未遂事件(うち1度はDDF司令官が主導)を受けて解体された。

ドミニカ国は、東カリブ諸国機構(OECS)の地域安全保障システム(Regional Security System英語, RSS)の加盟国であり、地域の安全保障協力に参加している。RSSは、自然災害時の救援活動、密輸対策、捜索救助活動など、加盟国の安全保障に関する様々な分野で協力を行っている。

5.3. 人権

ドミニカ国における人権状況は、憲法によって基本的な権利と自由が保障されているものの、いくつかの分野で課題が指摘されている。社会自由主義的な観点から見ると、特に性的少数者(LGBTQ+)の権利、報道の自由、先住民(カリナゴ族)の権利、ジェンダー平等などが主要な論点となっている。

性的少数者(LGBTQ+)の権利については、長年、植民地時代に制定された同性間の性行為を犯罪とする法律(いわゆる「ソドミー法」)が存在し、差別や偏見の原因となっていた。しかし、2024年4月、ドミニカ国の高等法院は、この法律が憲法で保障された個人の権利を侵害するとして違憲であり無効であるとの画期的な判決を下した。これは、カリブ海地域におけるLGBTQ+の権利擁護に向けた重要な一歩として評価されている。ただし、法的な進展とは別に、社会的な受容や差別の解消には依然として課題が残る。

報道の自由は概ね尊重されているが、政府高官によるメディアへの圧力や、名誉毀損訴訟を通じた威嚇などが懸念されることがある。ジャーナリストが自己検閲を行う傾向も指摘されており、政府の政策や汚職疑惑に対する批判的な報道が十分に行われない場合がある。

先住民であるカリナゴ族の権利に関しては、カリナゴ・テリトリーにおける自治権や土地の権利、文化の保護、経済的機会の確保などが重要な課題である。歴史的に疎外されてきた経緯があり、社会経済的格差や差別からの脱却、伝統文化の継承と発展に向けた支援が求められている。

ジェンダー平等については、女性の政治参加や経済活動への参画が進んではいるものの、依然として男女間の賃金格差や、管理職における女性の割合の低さなどが課題として残る。家庭内暴力や性暴力も深刻な問題であり、被害者支援や加害者対策の強化が必要とされている。

その他、司法制度の効率性、刑務所の過密状態や劣悪な環境、警察による人権侵害の疑惑なども、人権団体から指摘されることがある。ドミニカ国は、これらの課題に対処し、全ての人々の人権が尊重される社会の実現に向けた継続的な努力が求められている。

5.4. 領土問題

ドミニカ国が関わる主要な領土・境界問題として、ベネズエラとの間のアベス島(Isla de Avesスペイン語、ドミニカ当局はバード・ロック Bird Rock英語 と呼称)を巡る排他的経済水域(EEZ)の境界画定問題がある。

アベス島は、ドミニカ島の西約220 km(140マイル)に位置する非常に小さな島(岩礁に近い)であり、現在はベネズエラが実効支配している。ベネズエラはこの島を基点として広大なEEZを主張しており、これがドミニカ国や他のカリブ海諸国のEEZと重複している。

ドミニカ国は、アベス島が国際法上、EEZや大陸棚を生成する資格のある「島」ではなく、「人間の居住またはそれ自身の経済的生活を維持できない岩」に該当すると主張し、ベネズエラによる広範なEEZ主張に異議を唱えている。この問題は、漁業権や海底資源の探査・開発権に影響するため、両国にとって重要である。

この紛争は長年にわたり続いており、二国間交渉やカリブ共同体(CARICOM)などの地域的枠組みを通じて解決が模索されてきたが、完全な合意には至っていない。国際法、特に国連海洋法条約の解釈と適用が焦点となっている。ドミニカ国は、他のカリブ海諸国と連携しつつ、自国の海洋権益を確保するための外交努力を続けている。

6. 行政区画

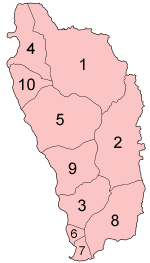

ドミニカ国は、地方行政のために10の教区(parish英語、パリッシュ)に分かれている。これらの教区は、主に地理的な名称や聖人の名前にちなんで名付けられている。

以下に10の教区を列挙する(アルファベット順)。各教区の人口は2011年の国勢調査による。

1. セント・アンドリュー教区 (Saint Andrew Parish英語) - 人口 9,471人。北東部に位置し、マリゴなどの町がある。

2. セント・デイヴィッド教区 (Saint David Parish英語) - 人口 6,043人。東部に位置し、カリナゴ・テリトリーの大部分を含む。

3. セント・ジョージ教区 (Saint George Parish英語) - 人口 21,241人。南西部に位置し、首都ロゾーがある。最も人口が多い教区。

4. セント・ジョン教区 (Saint John Parish英語) - 人口 6,561人。北西部に位置し、ポーツマスなどの町がある。

5. セント・ジョゼフ教区 (Saint Joseph Parish英語) - 人口 5,637人。西海岸中央部に位置する。

6. セント・ルーク教区 (Saint Luke Parish英語) - 人口 1,668人。ロゾーの南に位置する小さな教区。

7. セント・マーク教区 (Saint Mark Parish英語) - 人口 1,834人。島の最南端に位置する小さな教区。

8. セント・パトリック教区 (Saint Patrick Parish英語) - 人口 7,622人。南東部に位置する。

9. セント・ポール教区 (Saint Paul Parish英語) - 人口 9,786人。ロゾーの内陸側に位置する。

10. セント・ピーター教区 (Saint Peter Parish英語) - 人口 1,430人。西海岸北部に位置する。

また、島の東部、セント・デイヴィッド教区とセント・アンドリュー教区の一部にまたがる形で、先住民であるカリナゴ族の自治区域「カリナゴ・テリトリー(Kalinago Territory英語、旧称:カリブ居留地)」が存在する。このテリトリーは約3700 acreの広さを持ち、1903年にイギリス植民地政府によって設定され、1978年のドミニカ国カリブ居留地法によって法的な地位が確立された。カリナゴ族は独自の首長と評議会を持ち、一定の自治権を有している。2015年に「カリブ」から「カリナゴ」への呼称変更が公式に行われた。

7. 経済

ドミニカ国の経済は、伝統的に農業、特にバナナ生産に大きく依存してきたが、近年は観光業やオフショア金融サービス業への多角化が進められている。しかし、小島嶼開発途上国特有の脆弱性を抱えており、自然災害(特にハリケーン)の影響を受けやすく、国際市場の変動にも左右されやすい。一人当たり国内総生産(GDP)は東カリブ諸国の中でも低い水準にある。2003年から2004年にかけて財政危機に瀕したが、その後のマクロ経済改革により一定の成長を遂げた時期もあった。持続可能な開発に向けては、経済の多角化、気候変動への適応、社会の公平性の確保、環境保全などが重要な課題となっている。国の通貨は東カリブ・ドル(XCD)である。

7.1. 主要産業

ドミニカ国の経済を支える主要な産業分野は、農業、観光業、そして近年成長が見られるオフショア金融サービス業である。

農業は、歴史的にドミニカ経済の基幹であり、特にバナナ生産が中心であった。2000年代初頭には労働力人口の約3分の1が農業に従事していた。しかし、バナナ産業は天候条件(ハリケーンなど)や国際的な商品価格の変動、EUによる特恵的貿易制度の変更(2009年のWTO決定後)などにより大きな影響を受けてきた。これに対応するため、政府はコーヒー、パチョリ、アロエベラ、切り花、マンゴー、グアバ、パパイヤといったエキゾチックフルーツなど、作物の多様化を推進している。農業セクターにおける労働者の権利や、持続可能な農法の導入も課題となっている。

観光業は、ドミニカ国の豊かな自然環境を活かしたエコツーリズムを中心に成長が期待されている分野である。「カリブ海の自然の島」としての魅力を前面に出し、ハイキング、ダイビング、ホエールウォッチング、温泉などが観光客を惹きつけている。クルーズ船の寄港も増加しており、首都ロゾーの港湾施設も整備されている。しかし、ハリケーンによるインフラ被害や、他のカリブ諸島との競争など、課題も存在する。観光開発においては、環境への負荷を最小限に抑え、地域社会への経済的利益の還元、そして観光業に従事する労働者の適切な労働条件の確保が求められる。

オフショア金融サービス業は、近年ドミニカ国が国際金融センターとしての地位を確立しようと力を入れている分野である。オフショア銀行業務、決済処理会社、一般法人設立などが主な活動内容となっている。ドミニカ国は、外国からの移転企業に対して非課税の地位を提供しているとされるが、政府による厳格な守秘義務のため、その恩恵を受けている企業の数は公表されていない。しかし、インターネットビジネスやヘッジファンドなどがこの制度を利用していると言われている。金融サービス産業の規制・監督は、財務省の監督下にあるドミニカ国金融サービスユニット(FSU)が担当している。この分野の成長は国の歳入に貢献する一方で、国際的な租税回避地(タックスヘイブン)としての批判や、マネーロンダリング対策の強化といった課題にも直面している。

これらの主要産業に加え、小規模な製造業(石鹸、家具、コンクリート製品など)も存在する。

7.2. 投資市民権プログラム

ドミニカ国は、「投資による市民権(Citizenship by Investment英語, CBI)」プログラムを公式かつ合法的に提供している。これは、国の経済発展に貢献する投資と引き換えに、外国人にドミニカ国の市民権(国籍)を付与する制度である。ドミニカ国籍法は、通常7年間の合法的居住を必要とする市民権取得の要件を、このプログラムを通じて免除することを政府に許可している。

プログラムへの参加には、主に2つの投資オプションがある。一つは、経済多様化基金(Economic Diversification Fund英語, EDF)への寄付で、主申請者の場合、最低10.00 万 USDからとなっている。もう一つは、2014年から導入された不動産投資オプションで、政府が承認したリゾート開発プロジェクト(マリオット、ケンピンスキー、ヒルトンなどの国際ブランドを含む)に最低20.00 万 USDを投資するものである。

CBIプログラムは、特に2015年の熱帯低気圧エリカや2017年のハリケーン・マリアといった大規模な自然災害からの復興において、重要な資金源となっている。政府関係者によれば、このプログラムは外国直接投資(FDI)の主要な源泉となっており、国家歳入の大きな部分(2018年時点で約16%)を占めている。プログラムから得られた収益は、ハリケーンに強い住宅の建設(5,000戸の建設目標)、国民健康保険パイロットプログラムの資金提供(重病の子供たちの海外治療支援)、新しい国際空港の建設資金(毎月500万東カリブ・ドルを積立)、エコツーリズム分野の開発と雇用創出などに充てられているとされる。

一方で、CBIプログラムはその運営の透明性や資金使途、そして市民権の売買という倫理的な側面から、国内外で論争の的となることもある。野党からは、プログラムの管理や収益の使途に関する透明性の欠如が批判されることがある。また、国際社会からは、デューデリジェンス(適格性審査)の厳格さや、プログラムが悪用されるリスク(脱税、不正資金洗浄など)について懸念が示されることもある。これに対し政府は、申請者に対する厳格な審査プロセスを強調し、プログラムの健全性を主張している。フィナンシャル・タイムズ紙の専門誌「プロフェッショナル・ウェルス・マネジメント」は、そのCBIインデックスにおいて、ドミニカ国のプログラムを投資額の低さや申請プロセスの簡便さ(ただし審査は厳格)を理由に高く評価したこともある。

7.3. 国際貿易

ドミニカ国の国際貿易は、その経済構造と地理的条件を反映している。主要な貿易相手国は、歴史的なつながりや地理的な近接性から、カリブ海諸国、アメリカ合衆国、イギリス、カナダなどである。近年は中華人民共和国との貿易も増加している。

主な輸出品目は、伝統的にバナナが中心であったが、近年は農業の多様化により、コーヒー、パチョリ、アロエベラ、切り花、マンゴー、グアバ、パパイヤといった他の農産物や、石鹸、ココナッツオイルなども輸出されている。輸入品目は、食料品、工業製品、機械類、燃料、輸送機器など、国内で生産できない多くの品目に依存している。

ドミニカ国は、カリブ共同体(CARICOM)およびCARICOM単一市場経済(CSME)、東カリブ諸国機構(OECS)といった地域経済共同体の加盟国であり、これらの枠組みを通じて域内貿易の促進や経済統合の恩恵を受けている。また、カリブ海盆構想(CBI)の受益国でもあり、多くの産品をアメリカ合衆国へ無関税で輸出できる。

国際貿易は、ドミニカ国の国内経済に大きな影響を与える。輸出収入は外貨獲得の重要な手段であり、輸入は国民生活や産業活動に必要な物資の供給を支えている。しかし、国際商品価格の変動や貿易相手国の経済状況、自然災害による輸出産品の被害など、外部要因による影響を受けやすい。また、国際競争にさらされることで、国内産業、特に小規模農家や製造業者の経営が圧迫される可能性もある。貿易協定や国際的な労働基準・環境基準の遵守も、国際貿易を行う上で重要な要素となっている。自由貿易の推進が、国内の労働条件の改善や環境保護とどのように調和されるべきかという点は、継続的な課題である。

8. 社会基盤

ドミニカ国の国家発展と国民生活の質向上には、交通網、エネルギー供給、通信インフラといった基礎的社会資本の整備が不可欠である。しかし、小島嶼国特有の地理的制約や財政的課題、そして度重なる自然災害により、これらの社会基盤の整備と維持は常に大きな挑戦となっている。

8.1. 交通

ドミニカ国の交通インフラは、主に航空交通と道路網から構成されている。

航空交通:

島内には2つの空港が存在する。主要な空港は、北東海岸にあるダグラス=チャールズ空港(Douglas-Charles Airport英語、IATAコード:DOM)である。この空港は、マイアミやニューアークからの直行便が就航しており、国際的な玄関口となっている。ただし、滑走路長の関係で大型ジェット機の運用には制限がある。2006年頃から滑走路延長とサービス改善プロジェクトが開始され、2010年に完了した。もう一つの空港は、南西海岸、首都ロゾーから約15分の距離にあるケインフィールド空港(Canefield Airport英語、IATAコード:DCF)で、主に近隣の島々への小型機による地域路線が運航されている。現在、ウェズリー地区に新たなドミニカ国際空港の建設が進められており、2026年の完成を目指している。

道路網:

ドミニカの道路網は、主に海岸線と川沿いに整備されている。主要な道路は、首都ロゾーとポーツマスを結ぶエドワード・オリバー・ルブラン高速道路、およびロゾーとダグラス=チャールズ空港を結ぶニコラス・リバプール博士高速道路である。これらの主要道路は、2010年代初頭から2015年にかけて、中華人民共和国や欧州連合の支援を受けて改修された。しかし、島の地形は非常に険しく、道路の維持管理は困難であり、特に熱帯低気圧エリカ(2015年)やハリケーン・マリア(2017年)のような自然災害時には、道路や橋梁が広範囲にわたって寸断されるなど、大きな被害を受けることが多い。公共交通システムは、主に個人経営のミニバスが担っている。

これらの交通インフラは、経済活動(特に観光業や農産物の輸送)、住民の日常生活、そして緊急時の物資輸送や避難にとって極めて重要である。整備の遅れや災害による寸断は、経済発展の大きな足かせとなる。また、道路建設や維持が環境に与える影響(森林伐採、土壌流出など)にも配慮が必要である。

8.2. エネルギー

ドミニカ国のエネルギー供給は、長らく輸入化石燃料に依存してきたが、近年は豊富な水資源や地熱、太陽光を利用した再生可能エネルギーの開発に積極的に取り組んでいる。持続可能なエネルギーシステムへの移行は、エネルギー安全保障の向上、燃料輸入コストの削減、温室効果ガス排出量の削減、そして気候変動への耐性強化の観点から、国家の重要政策の一つと位置づけられている。

電力供給:

国内の電力供給は、ドミニカ電力サービス社(DOMLEC)がほぼ独占的に行っている。発電の主力は長らくディーゼル発電であったが、水力発電も重要な役割を担ってきた。島内には複数の小規模な水力発電所が存在する。

再生可能エネルギー開発:

ドミニカ国は、火山島である特性を活かした地熱発電のポテンシャルが非常に高いと評価されており、政府は地熱発電開発を積極的に推進している。複数の試掘調査が行われ、大規模な地熱発電所の建設プロジェクトが進行中である。これが実現すれば、国内の電力需要の大部分を再生可能エネルギーで賄える可能性がある。

太陽光発電も、特に分散型電源として導入が進められている。政府施設や民間住宅、商業施設などで太陽光パネルの設置が奨励されている。2018年3月には国際太陽光同盟(ISA)の枠組み協定に署名し、太陽エネルギー利用の拡大を目指している。

風力発電についても、一部地域で導入の可能性が検討されている。

課題と国際協力:

エネルギーインフラは、ハリケーンなどの自然災害に対して脆弱であり、2017年のハリケーン・マリアでは電力網が壊滅的な被害を受けた。災害に強いエネルギーシステムの構築が急務となっている。再生可能エネルギーへの移行には多額の投資が必要であり、国際的な技術協力や資金援助が不可欠である。ドミニカ政府は、世界銀行、カリブ開発銀行、友好国政府などからの支援を受けつつ、エネルギーセクターの改革と再生可能エネルギー導入を進めている。エネルギー効率の改善や省エネルギーの推進も重要な取り組みである。

9. 人口

ドミニカ国の総人口は、2011年の国勢調査で71,293人であった。その後も人口は微減傾向にあり、2023年の推定人口は約73,000人である。人口密度は1平方キロメートルあたり約97人と、カリブ海諸国の中では比較的低い。

人口動態の特徴としては、他の多くのカリブ海諸国と同様に、国外への移住率が高いことが挙げられる。若年層を中心に、より良い経済的機会や教育機会を求めて、アメリカ合衆国、イギリス、カナダ、近隣のフランス領の島々などへ移住する傾向がある。これにより、国内の人口増加率は非常に低く、時にはマイナスとなることもある。

年齢構成は、若年層の割合が比較的高いピラミッド型に近いが、出生率の低下と平均寿命の延伸により、高齢化も徐々に進行している。2023年時点での出生率は1000人あたり約13人、死亡率は1000人あたり約8人である。平均寿命は男女平均で約78歳と推定される。

人口動態は、社会経済に様々な影響を与える。労働力人口の確保、高齢者福祉、医療サービスの提供、教育制度の維持などが、人口構造の変化に伴う課題となる。また、国内市場の規模が小さいため、経済発展には輸出志向型産業の育成や海外からの投資誘致が重要となる。ドミニカ国には、人口10万人当たりの百寿者の割合が世界平均よりも高いという特徴があり、その要因について研究が行われたこともある。

9.1. 民族

ドミニカ国の民族構成は、その歴史的背景を色濃く反映している。人口の大多数(約85-90%)は、植民地時代にアフリカから奴隷として強制的に連れてこられた人々のアフリカ系ドミニカ人である。

特筆すべきは、先住民であるカリナゴ族(Kalinago英語、旧称:カリブ族)の存在である。彼らは、ヨーロッパ人による植民地化以前からこの島に居住しており、現在も島の東海岸にある約3700 acreの「カリナゴ・テリトリー」と呼ばれる自治区域に約3,000人が暮らしている。ドミニカ国は、東カリブ海諸国の中で、植民地化以前の先住民族がコミュニティとしてまとまって存続している唯一の国である。カリナゴ族は独自の文化、言語(現在は主に英語とクレオール語を使用)、伝統を保持しており、首長と評議会による自治を行っているが、社会経済的な課題や文化継承の問題にも直面している。

その他、少数民族としてヨーロッパ系(主にフランス系、イギリス系、アイルランド系移民の子孫)、インド系、レバノン系、シリア系、東アジア系の人々も暮らしている。また、異なる民族間の混血も進んでおり、「ミックス」または「Mixed英語」と分類される人々も一定の割合を占める。

各民族集団は、ドミニカ国の多文化社会に貢献している。アフリカ系の文化は音楽、舞踊、食文化などに大きな影響を与えている。カリナゴ族の伝統工芸や精神文化は、国のユニークな遺産として認識されている。ヨーロッパ系の文化も、言語、宗教、建築様式などにその痕跡を残している。

しかし、歴史的な経緯から、民族間の社会経済的格差や、特定の民族集団に対する偏見が完全に解消されているわけではない。特にカリナゴ族は、歴史的に疎外されてきた経緯があり、貧困率が高く、教育や雇用の機会へのアクセスが限られているといった課題を抱えている。多文化共生社会の実現と、全ての民族集団の権利と尊厳が守られることが、ドミニカ国社会の重要な目標である。

9.2. 言語

ドミニカ国の公用語は英語であり、政府機関、教育、メディアなどで広く使用され、国民の大多数が理解し話すことができる。

しかし、日常生活においては、フランス語を基盤とするドミニカ・クレオールフランス語(Dominican Creole French英語、またはパトワ Patoisフランス語 とも呼ばれる)が広く使われている。これは、17世紀末からのフランスによる植民地支配と、フランス語を話すマルティニークとグアドループという2つのフランス領の島に挟まれた地理的条件、そしてフランス系クレオール語を話す住民が多数居住していた歴史的背景に由来する。特に年配の世代の間で日常的に使用されており、ドミニカ国の文化的多様性を示す重要な要素となっている。ドミニカ国は1979年からフランコフォニー国際機関のメンバーでもある。近年、若い世代におけるクレオール語の使用が減少する傾向にあるため、その保存と振興に向けた取り組み(教育現場での導入、文化イベントの開催など)が行われている。

また、北東部のマリゴやウェズリーといった村々では、ココイ(Kokoy英語またはCockoy英語)と呼ばれる英語ベースのクレオール語も話されている。これは、リーワード諸島の英語クレオールとドミニカ・クレオールフランス語が混ざり合ったもので、主にモントセラトやアンティグアからの移民の子孫によって話されている。

先住民であるカリナゴ族の固有言語であるカリナゴ語(イグネリ語とも)は、かつて島嶼カリブ族によって話されていたアラワク語系の言語であるが、1920年頃にドミニカ国ではほぼ消滅したとされる。現在は、主に儀式的な場面や一部の単語として残っているに過ぎない。しかし、その復興と保存に向けた努力も一部で行われている。

この多言語状況は、ドミニカ国の豊かな文化的遺産を反映しており、英語圏のイギリス連邦とフランス語圏のフランコフォニー国際機関の双方に加盟していることにも繋がっている。教育においては、公用語である英語での教育が基本であるが、クレオール語の文化的価値を認識し、教材に取り入れる動きも見られる。

9.3. 宗教

ドミニカ国において最も主要な宗教はキリスト教であり、国民の大多数が何らかのキリスト教宗派に属している。憲法は信教の自由を保障しており、多様な宗教活動が行われている。

2001年の国勢調査によると、人口の約61.4%がローマ・カトリックの信者である。これは、フランスおよびその後のイギリス(アイルランド系移民の影響を含む)による植民地支配の歴史を反映している。島内には多くのカトリック教会が存在し、カトリック系の学校も運営されている。ロゾーにあるロゾー大聖堂は、国の重要な宗教的建造物の一つである。

プロテスタントも大きな勢力を持っており、様々な宗派が存在する。特にセブンスデー・アドベンチスト教会は信者数が多く、人口の約6-7%を占めるとされる。その他、ペンテコステ派、メソジスト、バプテスト、英国国教会なども活動している。近年、福音派やカリスマ派の教会が増加する傾向にある。

その他の宗教としては、イスラム教、バハイ教、ヒンドゥー教、仏教などが少数ながら存在する。ポーツマスには、かつて島にあったロス医科大学のイスラム教徒の学生たちの支援で建設されたモスク(アル・アンサール・マスジド)がある。また、スピリチュアリズムや伝統的なアフリカ起源の信仰の影響も見られる。無宗教や不可知論を表明する人々も少数ながら存在する。

宗教はドミニカ社会において重要な役割を果たしており、多くの人々にとって精神的な支えとなっている。宗教行事や祝祭は、地域社会の結束を高める機会ともなっている。

9.4. 教育

ドミニカ国の教育制度は、イギリスの教育制度を基盤としており、初等教育から中等教育までが義務教育とされている。識字率は比較的高く、約94%(2015年推定)と報告されている。教育の機会均等性の確保や教育の質の向上は、国家の重要な政策課題の一つである。

就学前教育(プレスクール)の後、生徒は通常6歳から初等学校に6年間または7年間通う。初等教育修了後、共通入学試験(Common Entrance Exam英語)の結果に基づいて中等学校へ進学する。中等学校は通常5年間で、卒業時にはカリブ試験評議会(Caribbean Examinations Council英語, CXC)が実施するカリブ中等教育サーティフィケート(Caribbean Secondary Education Certificate英語, CSEC)を受験する。CSECは、カリブ共同体(CARICOM)加盟15カ国で共通の資格試験である。

中等教育修了後、さらに2年間のコミュニティ・カレッジで学ぶことにより、より高度な試験であるカリブ上級熟達度試験(Caribbean Advanced Proficiency Examination英語, CAPE)を受験することができる。

高等教育機関としては、ドミニカ州立大学(Dominica State College英語、旧クリフトン・デュピニー・コミュニティ・カレッジ)があり、準学士号や一部の学士号プログラムを提供している。多くのドミニカ人は、キューバ政府からの奨学金を得てキューバの大学で学んだり、西インド諸島大学(UWI)の各キャンパスや、イギリス、アメリカ合衆国、カナダなどの大学に進学したりする。

かつては、アメリカ資本のロス医科大学(Ross University School of Medicine英語)がポーツマスにキャンパスを構え、多くのアメリカ人やカナダ人学生が学んでいたが、2017年のハリケーン・マリアによる甚大な被害を受け、2019年初頭にバルバドスへ恒久的に移転した。オールセインツ医科大学(All Saints University School of Medicine英語)もロゾーにキャンパスを置いている。

教育インフラは、ハリケーンなどの自然災害に対して脆弱であり、学校施設の損壊や教材の不足が課題となることがある。また、教師の質の向上、カリキュラムの現代化、特に理数系や技術系の人材育成も重要視されている。ドミニカ図書館情報サービス(DLIS)は、公立図書館サービス、文献・研究サービス、公文書サービスを通じて国民の教育に不可欠な役割を果たしている。

10. 文化

ドミニカ国の文化は、先住民であるカリナゴ族の伝統、アフリカから奴隷として連れてこられた人々の遺産、そしてフランスとイギリスを中心とするヨーロッパの植民地支配の影響が複雑に融合して形成された、クレオール文化として特徴づけられる。この多様な要素が、音楽、舞踊、言語、食文化、宗教、価値観、生活様式など、あらゆる側面に表れている。文化遺産の保護と継承、そして現代社会におけるその意義の再発見は、国の重要な課題の一つである。

10.1. 食文化

ドミニカ国の食文化は、カリブ海の他の島々、特にジャマイカ、セントルシア、トリニダード・トバゴなどと類似点が多いが、独自のアレンジが加えられている。新鮮な地元の食材を活かしたクレオール料理が中心である。

主食としては、米、パン、ダンプリング(小麦粉の団子)、そしてタロイモ(ダシーン)、ヤムイモ、キャッサバ、プランテン(調理用バナナ)、ブレッドフルーツ(パンノキの実)といった根菜類やデンプン質の多い果物がよく用いられる。

代表的な料理には、以下のようなものがある。

- ソルトフィッシュ・アンド・ベイクス(Saltfish and Bakes英語):塩漬けのタラ(ソルトフィッシュ)と揚げパン(ベイクス)を組み合わせたもので、朝食や軽食として人気。

- コーンミール・ポリッジ:トウモロコシの粉で作る粥で、牛乳やコンデンスミルク、砂糖で甘くして朝食に食べる。

- ブラウン・シチュー・チキン(Brown Stew Chicken英語):鶏肉を香味野菜と共に煮込んだ濃厚なシチュー。

- カリラルー・スープ(Callaloo Soup英語):タロイモの葉やオクラなどを使った緑色の濃厚なスープ。

- フィッシュ・ブロフ(Fish Broth英語):魚介類と野菜を煮込んだスープ。

- マウンテン・チキン(Mountain Chicken英語):オオオイガエル(学名 Leptodactylus fallax)という大型のカエルの脚を使った郷土料理。かつては国民食とされたが、カエルツボカビ症による個体数激減と絶滅の危機から、現在は捕獲が禁止されており、レストランで提供されることはない。

- マニコウ(Manicou英語):オポッサムを使った肉料理。

魚介類も豊富で、マグロ、カジキ、シイラ(マヒマヒ)、フエダイなどが食卓に上る。野菜やハーブ、スパイスを多用し、風味豊かでスパイシーな味付けが特徴である。

飲料としては、地元のラム酒(特にマコシェ・ラム Macoucherie Rum英語 など)、クブリ(Kubuli英語)という国産ビール、そして様々なハーブや植物の葉、樹皮などから作られる「ブッシュティー」(Bush Tea英語)が広く飲まれている。カカオ豆から作られる「ココアティー」も伝統的な飲み物である。フルーツジュースやスムージーも人気がある。

食習慣は、家族やコミュニティとの繋がりを重視する傾向があり、祝祭や行事の際には特別な料理が作られ、共に食事が楽しまれる。

10.2. 音楽と舞踊

ドミニカ国の音楽と舞踊は、カリブ海の多様な文化的影響を反映し、国民のアイデンティティと生活に深く根ざしている。アフリカ、ヨーロッパ(特にフランス)、そして先住民カリナゴの要素が融合し、独自の表現を生み出している。

最も代表的な音楽ジャンルの一つがケイデンス・リプソ(Cadence-lypso英語)である。これは、1970年代にゴードン・ヘンダーソン率いるバンド「エグザイル・ワン」(Exile One英語)によって創始された音楽で、ハイチのケイデンス・ランパ、トリニダードのカリプソ、そしてロックンロールやファンクの要素を融合させたものである。ケイデンス・リプソはドミニカの現代クレオール音楽の基礎を築き、国内外で人気を博した。

もう一つの重要な伝統音楽がジン・ピン(Jing ping英語)である。これは、アコーディオン、バンジョー、クワトロ(小型の4弦ギター)、ブームブーム(竹筒の打楽器)、グワージ(シェイカー)などから成るアンサンブルで演奏される、快活でリズミカルな音楽である。主に伝統的なダンスの伴奏として用いられ、祭りや祝賀行事には欠かせない。

伝統的な民族舞踊には、カドリーユ(Quadrille英語)、ランセ(Lancers英語)、ベレ(Bélé英語)、マズルカなどがあり、これらはフランスの宮廷舞踊やアフリカの舞踊の要素を取り入れている。これらの舞踊は、ジン・ピンバンドの演奏に合わせて踊られ、コミュニティの結束を強める役割も果たしてきた。

毎年10月から11月にかけて開催される世界クレオール音楽祭(World Creole Music Festival英語)は、ドミニカ最大の音楽イベントであり、国内外から多くのクレオール音楽のアーティストが集結する。この祭りは、ドミニカのクレオール文化を称え、国内外に発信する重要な機会となっている。

その他、カリプソ、ソカ、レゲエといったカリブ海地域の他の音楽ジャンルも人気がある。音楽と舞踊は、カーニバル(現地では「マス・ドミニク」Mas Dominik英語と呼ばれる)などの祝祭においても中心的な役割を果たし、社会的なメッセージを伝えたり、風刺を表現したりする手段ともなる。現代では、若い世代を中心にヒップホップやR&Bなどの影響も受けており、音楽シーンは常に変容し続けている。

10.3. スポーツ

ドミニカ国で最も人気のあるスポーツはクリケットである。ドミニカはテスト・クリケットにおいては、多国籍ナショナルチームである西インド諸島代表の一員として競技に参加している。西インド諸島内の地域別ファーストクラス・クリケットでは、ウィンドワード諸島代表の一員として参加している(地理的にはリーワード諸島の一部と見なされることもあるが、1940年から独立までイギリス領ウィンドワード諸島植民地の一部だった経緯から、クリケット連盟はウィンドワード諸島クリケット管理委員会の傘下にある)。2007年10月24日には、中華人民共和国政府からの3300.00 万 XCD(約1700.00 万 USD、約1200.00 万 EUR)の寄付により、8,000人収容のクリケットスタジアム「ウィンザー・パーク」が完成した。

サッカーも非常に人気があり、国内にはドミニカ・プレミアリーグというサッカーリーグが存在する。サッカードミニカ国代表は、これまでFIFAワールドカップやCONCACAFゴールドカップの本大会出場経験はないが、カリビアンカップでは1994年と1998年に出場している。ドミニカ出身の国際的サッカー選手ジュリアン・ウェイドは、2021年時点でドミニカ代表の歴代最多得点者であり、スコットランドのクラブでプレーした経験もある。

その他、ネットボール、バスケットボール、ラグビー、テニスなども人気が高まっている。

オリンピックでは、2014年のソチ冬季オリンピックに、ゲイリー・ディ・シルヴェストリとアンジェラ・モローン・ディ・シルヴェストリ夫妻がクロスカントリースキー競技にドミニカ国籍を取得して出場したが、結果は振るわなかった。陸上競技では、ジェローム・ロメインが1995年の世界陸上イェーテボリ大会男子三段跳で銅メダルを獲得した。また、2024年のパリオリンピックでは、シーア・ラフォンドが女子三段跳で金メダルを獲得し、ドミニカ国に史上初のオリンピックメダルをもたらした。これは国のスポーツ史における快挙であり、国民に大きな喜びを与えた。彼女は2018年のコモンウェルスゲームズでもメダルを獲得している。

スポーツは、ドミニカ国民の娯楽や健康増進に貢献するだけでなく、地域社会の結束を高め、国際的な舞台での国の認知度向上にも繋がっている。

11. 対外関係

ドミニカ国の外交政策は、国家の主権と安全保障の維持、経済発展の促進、そしてカリブ海地域および国際社会における協力関係の強化を基本方針としている。小島嶼開発途上国として、多国間主義を重視し、国際連合(UN)をはじめとする主要な国際機関で積極的に活動している。伝統的に非同盟中立を志向してきたが、近年は特定の国や地域との連携を深める動きも見られる。

地域機構への参加はドミニカ外交の重要な柱である。カリブ共同体(CARICOM)およびCARICOM単一市場経済(CSME)、東カリブ諸国機構(OECS)のメンバー国として、域内の経済統合、政治協力、機能的協力(災害対策、教育、保健など)に積極的に関与している。また、地域安全保障システム(RSS)にも加盟し、地域の安定に貢献している。2008年には、ベネズエラが主導する米州ボリバル同盟(ALBA)に加盟し、反米・左派的な色彩を持つ国々との関係も構築している。その他、米州機構(OAS)、ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体(CELAC)、イギリス連邦、フランコフォニー国際機関などにも加盟している。

国際社会においては、気候変動対策、持続可能な開発、小島嶼国の脆弱性といった地球規模の課題について、積極的に発言し、国際的な連帯と支援を求めている。

11.1. 主要国との関係

ドミニカ国は、地理的近接性、歴史的結びつき、経済的相互依存性などに基づき、多くの国々と二国間関係を築いている。

カリブ諸国:

近隣のカリブ共同体(CARICOM)加盟国とは、経済、安全保障、文化など多岐にわたる分野で緊密な協力関係にある。特に東カリブ諸国機構(OECS)の加盟国とは、通貨統合(東カリブ・ドル)、司法制度の共有、外交使節団の共同設置など、より深いレベルでの統合を進めている。

旧宗主国(イギリス、フランス):

イギリスとは、独立後もイギリス連邦の枠組みを通じて良好な関係を維持しており、経済援助、教育、文化交流などが行われている。フランスとは、隣接する海外県グアドループおよびマルティニークとの間で、経済、文化、防災などの分野で協力関係がある。フランコフォニー国際機関のメンバーでもある。

アメリカ合衆国、カナダ:

アメリカ合衆国およびカナダは、ドミニカ国にとって重要な貿易相手国であり、また多くのドミニカ系移民が居住している国でもある。経済援助、安全保障協力(麻薬対策、災害救援など)、教育・文化交流が行われている。アメリカとは、グレナダ侵攻(1983年)の際にドミニカ国がアメリカを支持した経緯など、政治的な結びつきもある。

中華人民共和国:

近年、中華人民共和国との関係が急速に深化している。ドミニカ国は2004年に台湾(中華民国)と断交し、中華人民共和国と国交を樹立した。「一つの中国」政策を支持しており、中国からはインフラ整備(道路、スタジアム建設など)や経済技術協力といった形で多額の援助を受けている。この関係強化は、カリブ海地域における中国の影響力拡大の一環として注目されている。

ベネズエラ:

ベネズエラとは、米州ボリバル同盟(ALBA)やペトロカリブ(石油優遇供給プログラム)を通じて経済的な結びつきが強い。アベス島を巡る排他的経済水域の境界画定問題という懸案も抱えているが、概ね友好関係を維持している。

その他、キューバとは医療分野での協力関係が深く、多くのドミニカ人医師がキューバで養成されている。

外交上の課題としては、小国であるが故の国際社会における発言力の限界、経済的脆弱性、自然災害への対応における国際支援の必要性、そして大国間の地政学的競争の影響などが挙げられる。

11.2. 日本との関係

日本とドミニカ国は、1978年11月3日のドミニカ国独立と同時に外交関係を樹立した。両国間には、長年にわたり友好協力関係が築かれている。

日本はドミニカ国に対し、主に政府開発援助(ODA)を通じて経済協力を実施してきた。特に、水産分野における協力が顕著であり、漁業施設(市場、冷凍施設、製氷施設など)の整備や漁業技術の移転、漁船の供与などが行われてきた。これらの協力は、ドミニカ国の食料安全保障の向上や沿岸漁民の生計向上に貢献している。その他、防災、環境、教育、文化といった分野でも協力が行われている。例えば、ハリケーン被害からの復興支援や、気候変動対策に関する技術協力、学校施設の整備などが挙げられる。

文化交流や人的往来は、地理的な隔たりもあって活発とは言えないが、日本の伝統文化紹介イベントや、ドミニカからの研修員受け入れ、青年海外協力隊の派遣(過去)などを通じて、相互理解の促進が図られている。

貿易関係は、ドミニカ国からの主な輸入品はマグロなどの水産物で、日本からの主な輸出品は自動車や機械類である。貿易額は大きくはない。

両国は、国際場裡においても協力関係にあり、国連改革、気候変動、軍縮・不拡散といった地球規模の課題について、立場を同じくすることが多い。日本は、カリブ共同体(CARICOM)との関係強化を推進しており、その文脈でドミニカ国との関係も重視している。

在ドミニカ国日本国大使館はトリニダード・トバゴのポートオブスペインにある大使館が兼轄しており、ドミニカ国は駐日大使館を設置していない(駐中国大使館が兼轄しているとの情報もあるが、最新の状況確認が必要)。

今後の関係発展の展望としては、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた協力、再生可能エネルギー分野での技術協力、観光振興を通じた経済活性化支援、そして人的・文化交流のさらなる促進などが期待される。

12. メディア

ドミニカ国のメディア環境は、小規模ながらも多様な情報源が存在している。憲法は報道の自由を保障しているが、政府からの圧力や経済的制約などが影響を与えることもある。

新聞:

主要な新聞としては、週刊の「The Sun英語」や「The Chronicle英語」がある。これらの新聞は、国内の政治、経済、社会問題、文化イベントなどを報道している。歴史的な新聞には、「The Dominican英語」、「The Dominica Guardian英語」、「Dominica Colonist英語」などがあり、一部はデジタル化されて閲覧可能である。

ラジオ:

ラジオは、ドミニカ国民にとって重要な情報源であり、娯楽の手段でもある。国営放送であるドミニカ放送協会(Dominica Broadcasting Corporation英語, DBC)のほか、複数の民間ラジオ局が存在する。音楽番組、ニュース、トークショー、宗教番組などが放送されている。

テレビ:

国内にはいくつかのテレビ局が存在するが、多くはローカルニュースや地域イベント、海外の番組などを放送している。ケーブルテレビや衛星放送も普及しており、海外の多様なチャンネルを視聴することが可能である。

オンラインメディア:

近年、オンラインニュースサイトやソーシャルメディアの利用が拡大しており、情報発信・受信の新たなプラットフォームとなっている。Dominica News Online (DNO) などが代表的なオンラインニュースソースである。

報道の自由と情報へのアクセス:

報道の自由は概ね尊重されているものの、政府高官や有力者からの圧力、名誉毀損訴訟を通じた威嚇、広告収入への依存による自己検閲などが、メディアの独立性や批判的な報道を制約する要因となることがある。情報公開制度は十分に整備されておらず、政府情報へのアクセスが困難な場合もある。

メディアは、ドミニカ社会において世論形成や政治的議論の促進、文化の伝承といった重要な役割を担っている。メディアリテラシーの向上や、ジャーナリストの専門性強化、そしてメディアの経済的自立性の確保が、健全なメディア環境の発展にとって重要である。

携帯電話サービスは、Digicel と FLOW が提供している。

13. 主な出身者

ドミニカ国は、その小さな国土にもかかわらず、様々な分野で国際的に活躍する人物や、国内の歴史・文化に大きな影響を与えた人物を輩出している。

- ユージェニア・チャールズ(Dame Mary Eugenia Charles英語、1919年 - 2005年):政治家。カリブ海地域初の女性首相(1980年 - 1995年)。「カリブの鉄の女」と称され、長期にわたりドミニカの政治を指導した。

- ジーン・リース(Jean Rhys英語、1890年 - 1979年):作家。代表作『広い藻の海』(Wide Sargasso Sea英語)などで知られる。ドミニカでの幼少期の経験が作品に影響を与えている。

- フィリス・シャンド・アルフレイ(Phyllis Shand Allfrey英語、1908年 - 1986年):作家、政治活動家、新聞編集者。小説『The Orchid House英語』の作者。ドミニカ労働党の共同設立者の一人でもある。

- ゴードン・ヘンダーソン(Gordon Henderson英語):ミュージシャン。「ケイデンス・リプソ」という音楽ジャンルの創始者であり、バンド「エグザイル・ワン」(Exile One英語)のリーダーとして国際的に活躍した。

- シーア・ラフォンド(Thea LaFond英語、1994年 - ):陸上競技選手(三段跳)。2024年パリオリンピック女子三段跳で金メダルを獲得し、ドミニカ国に史上初のオリンピックメダルをもたらした。

- オリバー・セラフィン(Oliver Seraphin英語、1943年 - ):政治家。ドミニカ国第2代首相(1979年 - 1980年)。

- エリウド・ウィリアムズ(Eliud Williams英語、1948年 - ):政治家。ドミニカ国第7代大統領(2012年 - 2013年)。

- チャールズ・サヴァリン(Charles Savarin英語、1943年 - ):政治家。ドミニカ国第8代・第9代大統領(2013年 - 2023年)。元労働組合指導者、元ドミニカ自由党党首。

- A. C. シリングフォード(A. C. Shillingford英語):実業家。

- チェルシー・コナー(Chelsea Connor英語):生物学者、活動家、野鳥観察家。

- ジュリアン・ウェイド(Julian Wade英語):サッカー選手。ドミニカ国代表の歴代最多得点者。

- ジェローム・ロメイン(Jérôme Romain英語):元陸上競技選手(三段跳)。1995年世界陸上イェーテボリ大会銅メダリスト。

これらの人物は、ドミニカ国の政治、文化、スポーツなどの発展に貢献し、国内外でその名を知られている。