1. 概要

キリバス共和国は、太平洋中央部の広大な海域にギルバート諸島、フェニックス諸島、ライン諸島などの32の環礁と孤立島バナバ島が点在するミクロネシアの島国である。総陸地面積811 km2に対し、世界有数の広さの排他的経済水域約344.18 万 km2を持つ。人口約11万9千人(2020年)の多くが首都のあるタラワ環礁に集中する。1979年にイギリスから独立し、イギリス連邦に加盟。オーストロネシア系のI-キリバスが築いた独自の文化は、西洋との接触やキリスト教化を経て発展してきた。

本稿では、この若い共和国が直面する現代的課題、特に地球温暖化による海面上昇という国家存続の危機と、それに対する国際社会への訴えや国内での適応努力に焦点を当てる。また、民主主義制度の運用、国民の人権状況、社会正義の追求、伝統文化の継承といった側面を、社会自由主義的な視座から詳述する。天然資源に乏しく後発開発途上国とされる経済構造、都市部への人口集中とそれに伴う社会問題、伝統と近代化が交錯する文化など、多角的な情報を提供する。キリバスは、国際日付変更線の東端に位置し、世界で最も早く新しい日を迎える国の一つであり、その地理的特異性も紹介する。

2. 国名

キリバス共和国の正式名称は、キリバス語で Ribaberiki Kiribatiリバベリキ・キリバスキリバス語、英語で Republic of Kiribatiリパブリック・オブ・キリバス英語 である。一般的には「キリバス」(Kiribatiキリバスキリバス語、英語では Kiribatiキリバス、IPA: [ˈkɪrɪbæs] または [ˌkɪrɪˈbɑːti]英語) と呼ばれる。

「キリバス」という国名は、主要な諸島であるギルバート諸島の英語名「Gilbertsギルバーツ英語」がキリバス語風に転訛したものである。ギルバート諸島の名称は、1788年にこれらの島々を測量したイギリスの海軍大佐トーマス・ギルバートに由来する。キリバス語には「g」や「l」の音が存在せず、また「s」の音は「ti」の綴りで表されるため、「Gilbertsギルバーツ英語」が「Kiribatiキリバスキリバス語」となった。この国名は1979年の独立時に採択された。キリバス国民を指す「I-キリバス」も同様に、(イー・キリバス)と発音される。

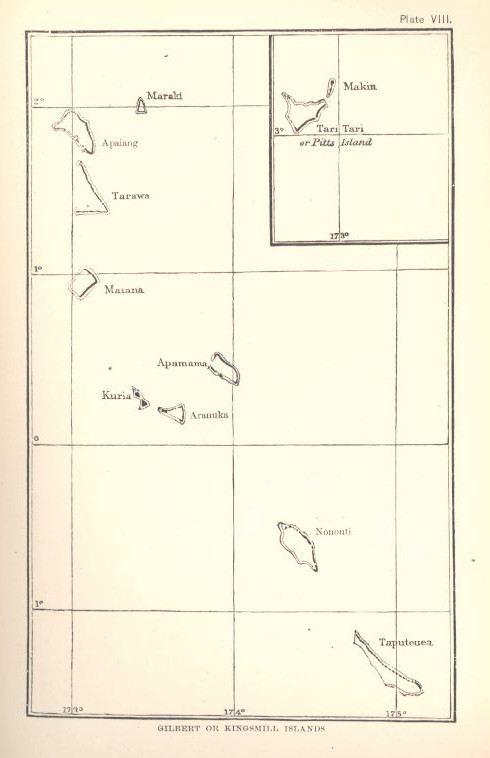

ロシアの提督アダム・ヨハン・フォン・クルーゼンシュテルンとフランスの艦長ルイ・デュプレは、1820年頃にこれらの島々をフランス語で îles Gilbertイル・ジルベールフランス語(ギルバート諸島)と名付けた。19世紀の英語文献では、特に南部が「キングスミル諸島」(Kingsmillsキングスミルズ英語) と呼ばれることもあったが、「ギルバート諸島」の呼称が次第に一般的となり、1877年の西太平洋勅令や1893年の太平洋勅令でも使用された。

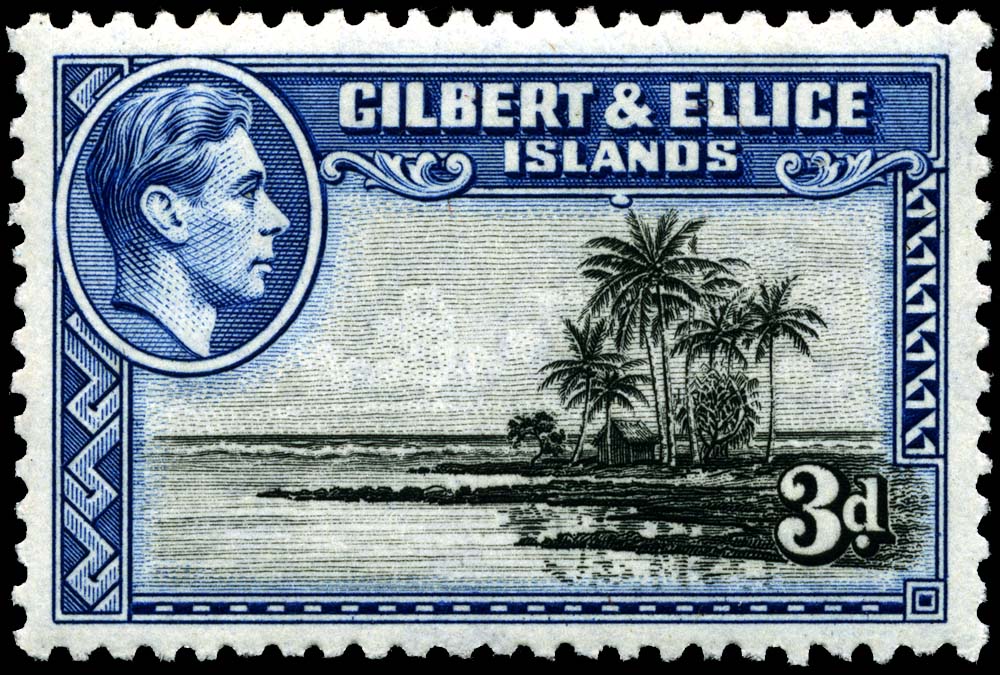

ギルバートという名称は、1892年以来イギリスの保護領の名称の一部となり、1916年からはギルバート・エリス諸島植民地 (GEIC) 全体の名称に組み込まれた。1976年にエリス諸島がツバルとして分離した後も、ギルバート諸島の名称は維持された。宣教師によって作成されたキリバス語の書籍では、「Kiribatiキリバスキリバス語」という綴りがギルバートの島々や人々、言語を指す言葉として見られる。辞書項目として「Kiribatiキリバスキリバス語」が国の現地名として初めて記載されたのは、1952年にエルネスト・サバティエが編纂した包括的なフランス語-キリバス語辞書であるとされる。

ギルバート諸島固有の名称としてしばしば提案されるのは Tungaruトゥンガルキリバス語 である。しかし、独立時の初代首相エレミア・タバイとその内閣は、より現代的であること、そして歴史的にトゥンガル(ギルバート)諸島の一部とは見なされていなかったフェニックス諸島やライン諸島といった外部の島々も包括するという理由から、「キリバス」を新国家の正式名称として選択した。

3. 歴史

キリバスの歴史は、ミクロネシア系の人々による初期の定住から始まり、ヨーロッパ人との接触、植民地支配、そして独立国家としての歩みへと続いていく。特に20世紀には、第二次世界大戦の激戦地となり、戦後は核実験の舞台となるなど、大きな歴史のうねりを経験した。独立後は、気候変動という新たな脅威に直面しつつ、民主主義の確立と国民生活の向上を目指している。

3.1. 初期の歴史

キリバスの島々には、紀元前3000年から紀元後1300年の間に、同じオセアニア諸語を話すオーストロネシア人が定住した。彼らは北から南へ、最南端のヌイ島を含む島々に広がった。この地域は完全に孤立していたわけではなく、後にサモア、トンガ、フィジーからの航海者たちがやって来て、それぞれポリネシア文化やメラネシア文化の要素を伝えた。島々の間の通婚や活発な航海は文化的な差異を曖昧にし、結果として高度な文化的均質化が進んだ。

現地の口承伝承によれば、この地域に最初に住み着いたのはメラネシア系の海洋民族で、肌が浅黒く、縮れた髪を持ち、背が低かったと描写されている。その後、マタンと呼ばれる西方から来た初期のオーストロネシア人が訪れた。彼らは背が高く、肌が白いと伝えられている。やがて、両集団は断続的に衝突と混血を繰り返し、徐々に均一な集団となっていった。

紀元1300年頃、サモアから大規模な移住があり、ほとんどのギルバート人の祖先にポリネシア系の血が混ざった。これらのサモア人は後にポリネシアの言語と文化の強い特徴をもたらし、サモアの伝統に基づく氏族を形成し、キリバスで既に支配的だった土着の氏族や勢力と徐々に融合していった。15世紀頃になると、北部の島々(主に首長「ueaウエアキリバス語」による支配)と中部・南部の島々(主に長老会議「unimwaaneウニマーネキリバス語」による支配)の間で、対照的な統治システムが現れた。タビテウエアは、伝統的な平等主義社会を維持していた唯一の島として例外であったかもしれない。タビテウエアという名前は、「首長は禁じられている」を意味する「Tabu-te-Ueaタブ・テ・ウエアキリバス語」という言葉に由来する。内戦が頻発し、土地の獲得が主な征服の形態となった。氏族や首長たちは資源をめぐって争い、その憎しみや何ヶ月、何年、あるいは何十年も前に遡る血の抗争が再燃することもあった。

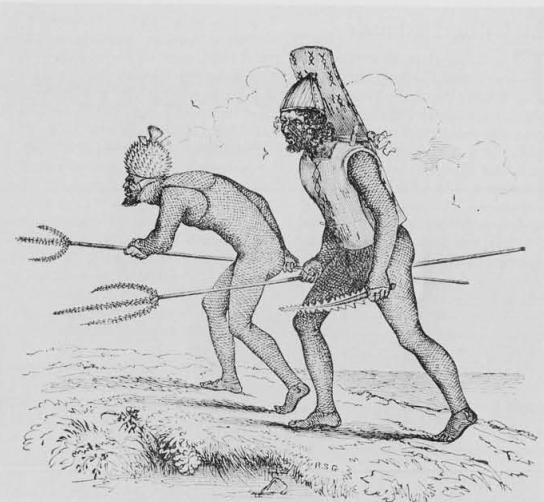

この混乱はヨーロッパ人の来航と植民地時代まで続き、一部のI-キリバスの指導者たちはヨーロッパ人が提供した銃や大砲を装備した船の助けを借りて敵対勢力を壊滅させることもあった。当時のI-キリバスの典型的な兵器は、サメの歯を埋め込んだ木製の槍、ナイフ、剣、そして密なココナッツ繊維で作られた鎧であった。彼らは、世代から世代へと受け継がれてきた装備に対する強い感傷的な価値のために、当時利用可能だった火薬や鋼鉄の武器の代わりに、主にこれらの伝統的な武器を使用した。弓、投石器、投げ槍のような遠距離武器はめったに使われず、白兵戦は今日でも実践されている卓越した技術であったが、それに関連する様々なタブー(主に秘密主義)のためにめったに言及されない。アベママの大首長テビンノクは、アベママが歴史的に伝統的な南部諸島の長老会議(unimwaaneウニマーネキリバス語)による統治に従っていたにもかかわらず、この時期のギルバート諸島における数十人の拡張主義的な首長の最後の一人であった。彼は、ロバート・ルイス・スティーヴンソンの著書『南海にて』で不滅の名を残し、スティーヴンソンがアベママに滞在していた間の大首長の性格と統治方法が詳述されている。彼のギルバート諸島到着90周年は、1979年7月12日のキリバス独立を祝うために選ばれた。

3.2. 植民地時代

17世紀から18世紀にかけて、ヨーロッパの船が世界周航や南北太平洋航路の探索の途中で時折立ち寄った。また、捕鯨船や、ブラックバーディングとして知られる強制的な労働者募集に関連する労働船も来航した。19世紀におけるカナカ人労働者の大規模な募集は、社会的、経済的、政治的、宗教的、文化的に大きな影響を与えた。1845年から1895年の間に9,000人以上の労働者が海外に送られ、その多くは帰国しなかった。

1830年代以降、通過貿易によってヨーロッパ人、インド人、中国人、サモア人などの住民が定住するようになった。これにはビーチコーマー、難破船の生存者、商人、宣教師が含まれていた。1857年にはアメリカ海外伝道評議会 (ABCFM) のハイラム・ビンガム2世博士がアバイアン島に到着した。カトリックは1880年頃、タヒチでキリスト教徒となった2人のギルバート人、ベテロとティロイによってノノウチ島に伝えられた。1888年には、カトリックの聖心宣教会のジョセフ・ルレイ神父、エドワード・ボンタン神父、コンラッド・ウェーバー修道士がノノウチ島に到着した。ロンドン伝道協会 (LMS) のプロテスタント宣教師も南部ギルバート諸島で活動していた。1870年10月15日、LMSのサミュエル・ジェームズ・ウィットミー師がアロラエに到着し、同月後半にはタマナ島、オノトア島、ベルー島を訪れた。1872年8月にはLMSのジョージ・プラット師がこれらの島々を訪れた。

1886年、英独協定により「未領有」の中部太平洋が分割され、ナウルはドイツの勢力圏に、オーシャン島と後のギルバート・エリス諸島はイギリスの勢力圏に入った。1892年、ギルバート諸島の各島の地元当局(北ギルバート諸島の首長「ueaウエアキリバス語」と氏族長「atun te botiアトゥン・テ・ボティキリバス語」)は、イギリス海軍の軍艦ロイヤリストの艦長エドワード・デイヴィスによる、近隣のエリス諸島と共にイギリス保護領とする宣言に同意した。これらの島々は、当初マキン島(1893年-1895年)、次にタラワのベティオ(1896年-1908年)、そしてオーシャン島(1908年-1942年)に駐在する弁務官によって統治され、この弁務官はフィジーに拠点を置く西太平洋高等弁務官事務所 (WPHC) の管轄下にあった。ヨーロッパ人にオーシャン島として知られていたバナバ島は、1900年にその土壌からリン鉱石(1900年発見)が発見されたため、保護領に追加された。この発見と採掘は、WPHCに税金や関税の形で多額の歳入をもたらした。

1896年から1908年までギルバート・エリス諸島の第2代弁務官を務めたウィリアム・テルファー・キャンベルの行政(島民からの強制労働の疑惑を含む)は批判の対象となり、1909年のアーサー・ウィリアム・マハフィーによる報告書の主題となった。1913年、新聞『ニューエイジ』への匿名の寄稿者は、W・テルファー・キャンベルの失政を批判し、アーサー・マハフィーがギルバート諸島の元植民地官僚であったことから、その公平性に異議を唱えた。この匿名の寄稿者はまた、オーシャン島における太平洋リン鉱石会社の操業も批判した。

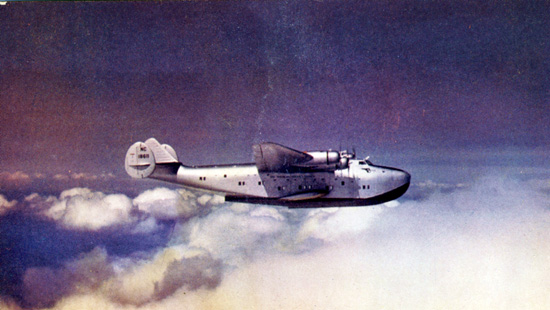

これらの島々は1916年にギルバート・エリス諸島という直轄植民地となった。クリスマス島(キリティマティ島)を含む北部ライン諸島は1919年に植民地に編入され、フェニックス諸島はフェニックス諸島入植計画の目的で1937年に編入された。1940年7月12日、パンアメリカン航空の飛行艇「アメリカン・クリッパー」(ボーイング314)が、ホノルルからオークランドへの飛行中に初めてカントン島に着陸した。アーサー・グリムブル卿はタラワを拠点とする見習い行政官(1913年-1919年)であり、1926年にギルバート・エリス諸島植民地の弁務官となった。

1902年、太平洋ケーブル局は、ブリティッシュコロンビア州バンフィールドからライン諸島のファニング島(タブアエラン島)まで、そしてフィジーからファニング島まで最初の太平洋横断電信ケーブルを敷設し、これによりイギリス帝国内で完全に完結する電信網であるオール・レッド・ラインが完成した。ハワイに最も近い島のひとつであるファニング島の地理的位置は、1888年のイギリス帝国による併合につながった。近隣の候補地であったパルミラ環礁などは、適切な上陸地点がなかったため選ばれなかった。

アメリカ合衆国は最終的に北部ライン諸島を自国領に編入し、ギルバート諸島とライン諸島の間に位置するフェニックス諸島(ハウランド島、ジャーヴィス島、ベーカー島を含む)も同様に編入したため、領土紛争が生じた。これは最終的に解決され、タラワ条約の下でこれらの島々はキリバスの一部となった。この条約は独立直後に署名され、1983年に批准され、アメリカ合衆国は人口の少ないフェニックス諸島と、キリバス領土の一部であるライン諸島に対するすべての領有権主張を放棄した。

真珠湾攻撃の後、第二次世界大戦中、ブタリタリやタラワ、その他の北部ギルバート諸島は、1941年から1943年にかけて日本軍に占領された。ベティオ島は飛行場兼補給基地となった。1943年後半の日本軍の駆逐は、アメリカ海兵隊史上最も血なまぐさい戦いの一つとなった。海兵隊は1943年11月に上陸し、タラワの戦いが勃発した。植民地の本部があったオーシャン島は1942年に日本軍によって爆撃、避難、占領され、日本軍による島内のギルバート人全員(一人を除く)の虐殺の後、1945年まで解放されなかった。その後、フナフティは1942年から1946年まで植民地の臨時本部となり、タラワがオーシャン島に代わって再び本部となった。

1945年末、コスラエ、ナウル、タラワから送還されたバナバ島の残りの住民のほとんどは、ラビ島に移住させられた。ラビ島は、イギリス政府がこの目的のために1942年に取得したフィジーの島であった。

1953年1月1日、植民地のイギリス西太平洋高等弁務官の拠点は、フィジーからイギリス領ソロモン諸島の新しい首都ホニアラに移されたが、ギルバート諸島の弁務官は依然としてタラワに駐在していた。

1950年代後半から1960年代初頭にかけて、クリスマス島がアメリカ合衆国とイギリスによって核実験(水爆実験を含む)に使用された際、植民地内でさらなる軍事作戦が行われた。

1967年頃からタラワに内政自治機関が設立された。エリス諸島は1974年に植民地の他の地域からの分離を要求し、独自の自治機関を認められた。分離は1976年1月1日に発効した。1978年、エリス諸島は独立国家ツバルとなった。

3.3. 独立以降

ギルバート諸島は、1979年7月12日にキリバス共和国として独立を達成した。同年9月、アメリカ合衆国は、キリバスとの友好条約(タラワ条約、1983年批准)に基づき、人口の少ないフェニックス諸島およびライン諸島に対する全ての領有権主張を放棄した。これらの島々はキリバスの主権下に入った。ギルバート諸島固有のキリバス語名は「トゥンガル」であったが、新国家は「キリバス」という名称を選んだ。これは「ギルバート」のキリバス語綴りであり、より現代的であること、そしてバナバ島、ライン諸島、フェニックス諸島を含む旧植民地全体を包含することを意図したものであった。ライン諸島とフェニックス諸島は、イギリス当局や後の共和国政府による再定住計画が行われるまで、元々ギルバート人によって占有されていなかった。

1982年、独立後初の議会選挙が行われた。しかし、不信任決議により1983年に再び選挙が実施された。独立後の時代において、少なくともイギリスや援助機関の目から見て、人口過密が問題となっていた。1988年には、主要な島嶼群の住民4,700人を人口の少ない島々へ再定住させる計画が発表された。1994年9月、野党のテブロロ・ティトが大統領に選出された。

1995年、キリバスは国際日付変更線を東に大きく移動させ、ライン諸島群を含めるように一方的に変更した。これにより、国が日付変更線によって分断されることがなくなった。この変更は、ティト大統領の選挙公約の一つであり、広大な領土にまたがる企業が同じ営業週を維持できるようにすることを意図していた。また、これによりキリバスは第三千年紀の夜明けを最初に迎える国となり、観光にとって重要な出来事となった。ティト大統領は1998年に再選された。1999年、キリバスは独立から20年を経て国際連合の正規加盟国となった。

2002年、キリバスは政府が新聞発行者を閉鎖することを可能にする物議を醸す法律を可決した。この法律は、キリバス初の成功した非政府系新聞の創刊に続くものであった。ティト大統領は2003年に再選されたが、同年3月に不信任決議によって解任され、国家評議会に取って代わられた。野党ボウトカーン・テ・コアウアのアノテ・トンが2003年7月にティトの後任として選出された。彼は2007年と2011年にも再選された。

2008年6月、キリバス当局はオーストラリアとニュージーランドに対し、キリバス国民を永住難民として受け入れるよう要請した。キリバスは、気候変動によって全ての陸地領土を失う最初の国になると予想されている。2008年6月、キリバスのアノテ・トン大統領は、国が「後戻りできない地点」に達したと述べ、「国がなくなる日に備えて計画を立てることは確かに苦痛だが、そうしなければならないと思う」と付け加えた。

2012年1月、アノテ・トンは3期連続の最後の任期で再選された。2012年初頭、キリバス政府はフィジーで2番目に大きな島であるバヌアレブ島にある2,200ヘクタールのナトアヴァトゥ不動産を取得した。当時、政府がキリバスの全人口をフィジーに避難させる計画であると広く報道された。2013年4月、トン大統領は国民に対し、島々からの避難と他国への移住を促し始めた。2014年5月、大統領府はバヌアレブ島の約5,460エーカーの土地を930万オーストラリアドルで購入したことを確認した。

2016年3月、タネスィ・マアマウが大統領選挙で選出され、キリバスの第5代大統領に就任した。2020年6月、マアマウ大統領は再選され、2期目の4年間の任期を務めることになった。マアマウ大統領は親中派と見なされ、北京との緊密な関係を支持した。2021年11月16日、キリバス政府は世界最大の海洋保護区を商業漁業に開放すると発表した。2022年キリバス憲法危機は、キリバスの司法府の主要な判事5人全員の停職から始まった。

2020年、キリバスの新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックへの対応は、オセアニアの島嶼国の多くの対応と同様に、観光や商業渡航を厳しく制限するものであった。キリバスは、2022年1月に2年ぶりの国際商業便で36人の乗客が陽性反応を示すまで、実質的にCOVIDフリー(2例)であったと報告した。2024年には5,085人のコロナウイルス感染者が報告され、24人が死亡、2,703人が回復したと報告されている。

2023年1月29日、キリバスは太平洋諸島フォーラムへの再加盟の意向を確認し、2年間にわたる指導部間の対立に終止符を打った。

4. 地理

キリバスは、赤道付近の太平洋中西部に位置し、広大な海域に3つの主要な島嶼群(ギルバート諸島、フェニックス諸島、ライン諸島)と孤立したバナバ島が点在している。これらの島々は地理的に離れており、キリバスの排他的経済水域 (EEZ) は世界でも有数の広さを持つ。国土の大部分は海抜の低い環礁であり、気候変動による海面上昇の脅威に脆弱である。

4.1. 地形と島々

キリバスは32の環礁と1つの孤立した隆起サンゴ島(バナバ島)から成り、東西および南北の半球にまたがっている。その広大な排他的経済水域 (EEZ) は、地理的に連続しない3つの伝統的な地域、すなわちバナバ島(メラネシア・ミクロネシア地域)、ギルバート諸島(ミクロネシア)、そしてライン諸島とフェニックス諸島(ポリネシア)を包含している。

各島嶼群の構成は以下の通りである。

- バナバ島: ナウルとギルバート諸島の間に位置する孤立した隆起サンゴ島。かつては豊富なリン鉱石を産出したが、独立前に採掘し尽くされた。

- ギルバート諸島: フィジーの約1500 km北に位置する16の環礁からなる。首都サウスタラワはこの諸島に属するタラワ環礁にある。

- フェニックス諸島: ギルバート諸島の約1800 km南東に位置する8つの環礁とサンゴ島からなる。2010年に世界最大の海洋保護区の一つであるフェニックス諸島保護地域としてUNESCO世界遺産に登録された。

- ライン諸島: ギルバート諸島の約3300 km東に位置する8つの環礁と1つの礁からなる。この諸島には世界最大の環礁であるキリティマティ島(クリスマス島)が含まれる。

キリバスの陸地の大部分は、海抜わずか1~2メートルの砂とサンゴ礁の岩石からなる小島で構成されている。土壌は薄く、石灰質であり、保水力が低く、有機物や栄養分(カルシウム、ナトリウム、マグネシウムを除く)も乏しい。バナバ島は世界で最も農業に適さない場所の一つである。

キリティマティ島は、陸地面積において世界最大の環礁である。1995年の国際日付変更線の変更に基づき、ライン諸島は2000年を含め、新年を最初に迎える地域となった。このため、カロリン島は1997年にミレニアム島と改名された。

4.2. 気候

キリバスは熱帯雨林気候(ケッペンの気候区分:Af)に属する。4月から10月にかけては北東からの風が卓越し、気温は摂氏30度近くで安定している。11月から4月にかけては西からの強風が雨をもたらす。

キリバスの雨季(キリバス語で「te Auu-Meangテ・アウ・メアンキリバス語」)は、熱帯低気圧(キリバス語で「te Angibuakaテ・アンギブアカキリバス語」)の季節としても知られ、毎年11月から4月まで続く。そのため、キリバスはこの期間に熱帯擾乱や熱帯低気圧に関連するより極端な気象現象を経験することが多い。熱帯低気圧がキリバスが位置する赤道付近で発生したり通過したりすることは稀であるが、歴史的には遠隔の熱帯低気圧の影響を受けてきた。これらの影響は、システムがまだ発達段階(熱帯低気圧/擾乱)にあるか、あるいは熱帯低気圧のカテゴリーに達する前に観測されている。

乾季は、日没後に「Ten Rimwimataテン・リムウィマタキリバス語」(アンタレス)が空に現れる5月から11月頃に始まり、この時期は風や海流が穏やかで雨も少ない。その後、12月に向けて「Nei Autiネイ・アウティキリバス語」(プレアデス星団)がアンタレスに取って代わると、突然の西風と大雨の季節となり、島から島への遠距離航海は困難になる。

キリバスはサイクロン(台風)の直接的な進路には当たらないが、フィジーなど近隣の太平洋島嶼国に影響を与えるサイクロンの影響を時折受けることがある。

降水量は島によって大きく異なる。例えば、ギルバート諸島では北部の年間平均降水量が3,000mmであるのに対し、南部では500mmである。これらの島の多くは赤道海洋性気候帯の乾燥帯に位置し、長期にわたる干ばつを経験する。

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 最高気温記録 (°C) | 35.0 | 33.0 | 35.0 | 34.5 | 34.5 | 33.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |

| 平均最高気温 (°C) | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 31.0 | 31.1 | 31.2 | 31.3 | 30.9 | 30.9 |

| 日平均気温 (°C) | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.4 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.6 | 28.5 | 28.2 | 28.3 |

| 平均最低気温 (°C) | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 25.5 | 25.3 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 25.3 |

| 最低気温記録 (°C) | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.5 | 22.5 | 22.0 | 22.5 | 22.0 | 21.0 |

| 降水量 (mm) | 271 | 218 | 204 | 184 | 158 | 155 | 168 | 138 | 120 | 110 | 115 | 212 | 2052 |

| 平均降水日数 (≥ 0.3 mm) | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 18 | 15 | 11 | 10 | 17 | 172 |

| 平均相対湿度 (%) | 81 | 80 | 81 | 82 | 81 | 81 | 80 | 79 | 77 | 77 | 79 | 81 | 80 |

| 月間平均日照時間 | 220.1 | 192.1 | 207.7 | 201.0 | 229.4 | 219.0 | 229.4 | 257.3 | 243.0 | 260.4 | 240.0 | 189.1 | 2689.5 |

| 日平均日照時間 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 8.0 | 6.1 | 7.4 |

4.3. 環境問題

キリバスは、国土の大部分が海抜の低い環礁から成るため、地球温暖化に伴う海面上昇や気候変動の影響を極めて受けやすい国である。これらの環境問題は、国民の生活、健康、さらには基本的人権にも深刻な影響を及ぼしており、国家存続の危機に直面している。政府は国際社会と連携しつつ、様々な適応策や緩和策に取り組んでいる。

4.3.1. 海面上昇と気候変動の影響

地球温暖化による海面上昇は、キリバスにとって最も深刻な脅威の一つである。国土の大部分が海抜数メートル以下であるため、わずかな海面上昇でも広範囲な浸水や土地の消失につながる。太平洋地域環境計画 (SPREP) によれば、1999年にはキリバスの無人小島であるテブア・タラワとアバヌエアが水没したと報告されている。キリティマティ島の潮位は、1972年から2022年までの50年間で5 cm上昇した。国連の気候変動に関する政府間パネル (IPCC) は、2100年までに海面が約50 cm上昇すると予測しており、さらなる上昇は避けられないとしている。このため、1世紀以内にキリバスの耕作可能な土地の多くが塩害の被害を受け、大部分が水没する可能性が高い。

キリバスの海面上昇に対する脆弱性は、太平洋十年規模振動 (PDO) によっても増幅される。これは、ラニーニャ期からエルニーニョ期への気候変動現象であり、海面水位に影響を与える。例えば、2000年にはエルニーニョによる海面水位低下期からラニーニャによる海面水位上昇期へと移行し、高潮がより頻繁かつ高くなった。近地点での大潮(いわゆるキングタイド)は、キリバスの島々の低地に海水が浸水する原因となる。

環礁やサンゴ礁島は、海面変動に対応する動的な性質を持つことが指摘されている。ニュージーランドのオークランド大学のポール・ケンチ博士とフィジーの南太平洋応用地球科学委員会のアーサー・ウェッブ博士は、2010年に中部太平洋の環礁とサンゴ礁島の動的応答に関する研究を発表した。キリバスもこの研究対象に含まれ、ベティオ島、バイリキ島、ナニカイ島というキリバスの主要な3つの都市化された島では、それぞれ面積が30%(36ヘクタール)、16.3%(5.8ヘクタール)、12.5%(0.8ヘクタール)増加したことが判明した。しかし、この研究は島の表面の垂直方向の成長を測定したものではなく、島の高さに変化があったことを示唆するものでもない。陸地の高さが変わっていないため、各島の大部分の陸地面積が海面上昇による水没に対して脆弱であることに変わりはなく、これらの低地の環礁は依然として浸水や海水による洪水に対して即座かつ極めて脆弱である。

2011年の太平洋気候変動報告書では、キリバスはサイクロンのリスクが低いとされている。しかし、2015年3月、キリバスはバヌアツに壊滅的な被害をもたらしたカテゴリー5のサイクロン・パムの影響で、洪水や護岸、沿岸インフラの破壊を経験した。キリバスは、サイクロンが低地の島々の植生や土壌を剥ぎ取るリスクに依然としてさらされている。

緩やかな海面上昇は、サンゴのポリプ活動が海面上昇に合わせて環礁を隆起させることを可能にする。しかし、海面上昇の速度がサンゴの成長速度を上回る場合や、ポリプ活動が海洋酸性化によって損なわれる場合、環礁やサンゴ礁島の回復力は不確かになる。

人権測定イニシアティブ (HRMI) によると、気候危機はキリバスの人権状況を中程度(6段階評価で4.8)悪化させたとされている。人権専門家は、気候危機が食料と清浄な水へのアクセス、女性の権利、住居の安定性、文化的完全性を損なっていると報告している。

こうした状況を受け、キリバス政府は国民の移住計画も視野に入れ、2014年にはフィジーのバヌアレブ島に約20 km2の土地を購入した。これは、将来的な国土水没に備えた「絶対的な必要性」とされている。また、環境難民の問題も深刻であり、キリバス国民がニュージーランドなどで難民認定を求めた事例もあるが、法的には認められていないケースが多い。

キリバス適応プログラム (KAP) は2003年に開始された550万米ドルのイニシアティブであり、当初はキリバス政府が地球環境ファシリティ (GEF)、世界銀行、国際連合開発計画 (UNDP)、日本政府の支援を受けて実施された。後にオーストラリアも参加し、150万米ドルを拠出した。このプログラムは6年間にわたり、気候変動の認識向上、利用可能な水資源の評価と保護、浸水管理を通じて、気候変動と海面上昇の影響に対するキリバスの脆弱性を低減する措置を支援することを目的としている。プログラム開始時には、各有人環礁の代表者が過去20~40年間に発生した主要な気候変動を特定し、緊急度の4つのカテゴリーでこれらの変化に対処するための対処メカニズムを提案した。現在、プログラムは人口密集地域の最も脆弱なセクターに焦点を当てている。具体的な取り組みには、タラワ周辺の給水管理の改善、マングローブの再植林や公共インフラの保護といった沿岸管理保護措置、沿岸浸食を減らすための法律強化、個人のリスクを減らすための人口定住計画などが含まれる。

政府は、海面上昇、干ばつ、乱獲が食料と水の不足を引き起こしているため、食料安全保障を確保するための具体的な行動をとっている。これには、食料源の多様化と既存資源の持続可能な管理が含まれる。

プラスチック汚染問題も、キリバスにとって重要な課題となっている。これは、海洋生物多様性と、主に観光と漁業に依存する経済の両方に損害を与えるためである。その結果、キリバス政府、特にキリバス政府の環境・土地・農業開発省の一部である環境保全課 (ECD) は、環境法や国家政策文書を通じて国内でこの問題に取り組む努力をしてきた。さらに、プラスチック汚染の地球規模の性質を認識し、その結果、国際協力と多国間解決策を推進してきた。これは、2024年末までに最終草案が作成される予定の世界プラスチック汚染条約の現在の交渉中に特に顕著に見られる。

4.3.2. 生態系と生物多様性

キリバスには、中央ポリネシア熱帯湿潤林、東ミクロネシア熱帯湿潤林、西ポリネシア熱帯湿潤林の3つの生態系が存在する。

島々や環礁の地質学的年代が比較的新しく、土壌の塩分濃度が高いため、キリバスの植物相はやや乏しい。ギルバート諸島には約83種の固有植物と306種の外来植物が生育しており、ライン諸島とフェニックス諸島ではそれぞれ67種と283種である。これらの種には固有種は含まれず、固有植物の約半数は分布が限られており、リン鉱石採掘などの人間活動により絶滅の危機に瀕しているか、ほぼ絶滅している。

ココヤシ、タコノキ、パンノキが最も一般的な野生植物であり、伝統的な作物である「bwabwaiババイキリバス語」(Cyrtosperma merkusii)の他に、輸入されたハクサイ、カボチャ、トマト、スイカ、キュウリなどが栽培されている。人口の80%以上が農業または漁業に従事している。

海藻養殖は経済の重要な部分を占めており、1977年にフィリピンから現地のラグーンに導入された2つの主要種、Eucheuma alvarezii と Eucheuma spinosium がある。これは、クロチョウガイ(Pinctada margaritifera)や貝類の採集と競合しており、貝類ではマガキガイ科の腹足類(Strombus luhuanus)やフネガイ科の二枚貝(Anadara uropigimelana)が優占しているが、オオシャコガイ(Tridacna gigas)の資源はほぼ枯渇している。

キリバスには数種の陸生哺乳類が生息しているが、固有種や土着種はいない。これらには、ナンヨウネズミ(Rattus exulans)、犬、猫、豚が含まれる。75種の鳥類のうち、ボキコキコ(Acrocephalus aequinoctialis)はキリティマティ島の固有種である。

沿岸および外洋性の魚類は600~800種、サンゴは約200種、貝類は約1000種が生息している。漁業は主にサバ科、特にカツオやキハダマグロ、そしてトビウオ類(Cypselurus spp.)を対象としている。

犬は最初の移住者と共にやってきたが、ヨーロッパ人入植者によって再導入された。その数は増え続け、特にサウスタラワ周辺では伝統的な群れをなして徘徊している。

5. 政治

キリバスは、議院内閣制に基づく立憲・民主・共和制国家である。1979年7月12日に公布されたキリバス憲法は、自由で公正な選挙を保障している。政治体制は、行政府、立法府、司法府の三権分立を基本とし、国民の権利と自由を尊重する。近年は、気候変動問題への対応が国内政治および外交における最重要課題の一つとなっている。

5.1. 政府構造

キリバスの政治体制は、大統領(Beretitentiベレティテンティキリバス語)を中心とする行政府、一院制の国会(Maneaba ni Maungatabuマネアバ・ニ・マウンガタブキリバス語)からなる立法府、そして独立した司法府によって構成される。

行政府:大統領は国家元首であると同時に行政府の長も務める。大統領は、国会議員の中から立候補した3~4名の候補者の中から国民の直接選挙によって選出される。任期は4年で、最大3選まで。大統領は閣僚を任命し、内閣を組織する。副大統領も閣僚の中から大統領によって任命される。閣僚は国会議員でなければならない。

立法府:国会(Maneaba ni Maungatabuマネアバ・ニ・マウンガタブキリバス語)は一院制で、定数は46議席。そのうち44議席は国民による直接選挙で選出され、1議席はフィジーのラビ島に住むバナバ島出身者の代表枠(指名)、そして2016年までは司法長官が職権上の議員として1議席を占めていた。議員の任期は4年。国会は法律の制定、予算の承認、政府の監視などの権限を持つ。

司法府:司法権は、ベティオにある高等裁判所および控訴裁判所によって行使される。憲法の規定は、他の旧イギリス植民地と同様に、司法府の政府からの独立を保障している。裁判官は大統領によって任命される。

民主的統治プロセスと権力分立の実現状況については、一定の評価があるものの、小国特有の課題も抱えている。特に、報道の自由や政府の透明性に関しては、国際社会からの指摘を受けることもある。

5.2. 政党及び選挙

キリバスには公式な政党が存在するが、その組織は非常に非公式的である。特定の争点を中心にアドホックな野党グループが結集する傾向がある。現在、認識されている主要政党は、トブワーン・キリバス党 (TKP) と、かつてのボウトカーン・テ・コアウア党であるボウトカーン・キリバス・モア党 (BKM) である。

選挙権は18歳以上の全ての国民に与えられている。大統領選挙および国会議員選挙は、通常4年ごとに行われる。選挙制度は比較的単純で、国民の政治参加は保障されている。しかし、政治参加における少数派(特に地理的に離れた島々の住民)や女性の代表性については、依然として課題が残されている。女性議員の数は少なく、政治的意思決定の場におけるジェンダー平等は道半ばである。これらの課題解決に向けた国内的な努力や国際的な支援が求められている。

5.3. 行政区画

キリバスは、地理的に大きく3つの島嶼群(ギルバート諸島、フェニックス諸島、ライン諸島)と、孤立したバナバ島から構成されている。行政的には、これらの島々はいくつかの地区に分けられ、さらに各有人島には地方議会(アイランド・カウンシル)が設置されている。

現在、キリバスは5つの地区に区分されている。

- 北部キリバス地区

- 中部キリバス地区

- 南部キリバス地区

- サウスタラワ地区

- ライン・フェニックス地区

キリバスには21の有人島があり、それぞれの島に地方議会が存在する。例外として、タラワ環礁には3つの議会(ベティオ町議会、テイナイナノ都市議会(サウスタラワの残り)、エウタン・タラワ議会(ノースタラワ))があり、タビテウエア島には2つの議会がある。これらの地方議会は、住民に最も身近な行政サービスを提供し、地域の日常生活に関する問題処理、独自の歳入歳出計画の策定など、中央政府の統制から比較的自由な形で運営されている。

5.4. 法治と人権

キリバスの法執行は、国内全ての法執行および準軍事的任務を担当するキリバス警察サービスによって行われている。警察署は全ての島に設置されている。警察はガーディアン級哨戒艇「テアノアイII」を1隻保有している。主要な刑務所はベティオにあるウォルター・ベティオ刑務所で、キリティマティ島のロンドンにも刑務所がある。

男性同性愛は、歴史的なイギリス法に基づき、キリバスでは違法とされており、最高で14年の懲役刑が科される可能性がある。しかし、この法律は施行されていない。キリバスは、イギリスがウォルフェンデン報告書を受けて1957年の性犯罪法で男性同性愛行為を非犯罪化した流れにはまだ追随していない。女性同性愛は合法であるが、レズビアンは暴力や差別に直面する可能性がある。しかし、性的指向に基づく雇用差別は禁止されている。

表現及び報道の自由については、2002年に政府が新聞発行者を閉鎖することを可能にする法律が可決された経緯があり、懸念が表明されることがある。

特に深刻なのは、気候変動が国民の生存権や居住権といった基本的人権に及ぼす影響である。海面上昇による国土の浸水や消失の危機は、国民の安全な生活を脅かし、将来的な移住の必要性も議論されている。食料安全保障や水資源へのアクセスも気候変動によって深刻な影響を受けており、これらは健康権や適切な生活水準を享受する権利と密接に関連している。キリバス政府は、これらの人権侵害に対処するため、国際社会からの支援を求めるとともに、国内での適応策を進めているが、課題は依然として大きい。人権擁護のための国内的・国際的な取り組みとして、国際人権条約への参加や、国内人権機関の設立などが考えられるが、現状では十分とは言えない。

6. 対外関係

キリバスは、小島嶼開発途上国 (SIDS) として、国際社会における共通の課題、特に気候変動問題への対応において積極的な役割を果たしている。基本的な外交政策は、平和主義、主権尊重、そして近隣諸国との友好協力関係の維持である。近年は、気候変動による国家存続の危機を背景に、国際的な支援と連帯を求める「気候変動外交」を強力に推進している。

6.1. 主要関係国及び国際機関

キリバスは、太平洋地域の近隣諸国、特にオーストラリア、ニュージーランド、日本、フィジーと緊密な関係を維持している。これらの国々は、キリバスに対する主要な経済援助国である。アメリカ合衆国とは、タラワ条約を通じて友好関係を築いており、安全保障面でも協力関係にある。

中華人民共和国とは、タネスィ・マアマウ政権下で関係を強化し、2019年に中華民国(台湾)と断交し、中国と国交を回復した。この動きは、太平洋地域における中国の影響力拡大の一環として注目された。中国はキリバスに対し、航空機やフェリーの提供といった経済支援を申し出たとされる。2020年にはマアマウ大統領が訪中し、二国間関係を深めた。これに対し、アメリカは2022年にキリバスに大使館を設置する計画を発表するなど、この地域への関与を強めている。

国際機関においては、キリバスは国際連合(1999年加盟)、イギリス連邦、太平洋諸島フォーラム (PIF)、アフリカ・カリブ海・太平洋諸国連合 (OACPS)、国際通貨基金 (IMF)、世界銀行などに加盟している。2021年には、PIFの事務局長選挙を巡る対立から、他のミクロネシア諸国と共にPIFからの一時脱退を表明したが、2023年には再加盟の意向を示した。

日本とは、1979年の独立と同時に国家承認し、1980年に外交関係を樹立した。経済協力(ODA)、漁業分野での協力、文化交流、人的交流が行われている。特に、日本の宇宙開発事業団(当時)がキリティマティ島(クリスマス島)にロケット追跡施設を設置していた時期もあった(HOPE-X計画関連)。

キリバスには3つの常駐外交使節団が首都サウスタラワに置かれている。これらは、2019年まで中華民国(台湾)大使館、2020年からは中華人民共和国大使館、そしてオーストラリア高等弁務官事務所とニュージーランド高等弁務官事務所である。2022年以降、アメリカ合衆国大使館の開設に関する協議が行われている。現在、キリバスを担当するアメリカ大使館はフィジーのスバにある。

1973年から2008年にかけて、合計約500人の米国平和部隊のボランティアがキリバスに駐在し、ピーク時には年間45人に達した。活動内容は、井戸や図書館などのインフラ計画・設計・建設支援、農業・環境・地域保健教育など多岐にわたった。2006年、離島への定期航空便の減少によりボランティアの配置は大幅に縮小され、その後、ボランティアへの医療提供の保証が困難になったため、プログラムは終了した。2022年7月、アメリカのハリス副大統領は、キリバスとトンガに新たな大使館を建設し、この地域における平和部隊の活動を再開する計画を発表した。

6.2. 気候変動外交

キリバスは、地球温暖化の影響に対して世界で最も脆弱な国の一つとして、気候変動に関連する国際的な外交努力、特にUNFCCC締約国会議 (COP) に積極的に参加してきた。キリバスは、低地の沿岸国および小島嶼国の政府間組織である小島嶼開発途上国連合 (AOSIS) のメンバーである。

1990年に設立されたこの連合の主な目的は、地球温暖化に対処するために小島嶼開発途上国 (SIDS) の声を結集することである。AOSISは設立当初から非常に活発で、早くも1994年には京都議定書交渉において最初の草案を提出した。

2009年、当時のアノテ・トン大統領は、モルディブで開催された気候変動脆弱性フォーラム (V11) に、気候変動に対して脆弱な他の10カ国と共に参加し、2009年11月10日にバンドス島宣言に署名し、道徳的リーダーシップを示し、自主的にカーボンニュートラルの達成を約束することで経済のグリーン化を開始することを誓約した。

2010年11月、キリバスはタラワ気候変動会議 (TCCC) を主催し、脆弱な国家とそのパートナー間の協議フォーラムを開催するという大統領のイニシアチブを支援した。この会議は、UNFCCCの後援の下で多国間交渉のための環境整備に努めた。この会議は、気候変動脆弱性フォーラムの後継イベントであった。TCCCの最終目的は、COPプロセスの当事者間の断層線の数と強度を減らし、当事者間の合意要素を探求し、それによって2010年11月29日から12月10日までメキシコのカンクンで開催されたCOP16へのキリバスおよび他の当事者の貢献を支援することであった。

2013年、トン大統領は気候変動による海面上昇を「不可避」と語った。「私たちの人々が生き残るためには、移住しなければならないでしょう。私たちが人々を大量に移住させなければならない時を待つか、あるいは今から準備することができます...」。2014年、ニューヨークでトン大統領はニューヨーク・タイムズ紙に対し、「予測によれば、今世紀中に、水は私たちの土地の最高地点よりも高くなるだろう」と語った。2014年、トン大統領は、フィジーの大きな島の一つであるバヌアレブ島の20 km2の土地(2,000km離れている)の購入を完了した。この動きは、国の領土が完全に水没した場合の「絶対的な必要性」としてトン大統領によって説明された。

2013年には、キリバス人男性が難民条約 (1951年) に基づく「気候変動難民」であるとの主張が注目された。しかし、この主張はニュージーランド高等裁判所によって維持不可能と判断された。ニュージーランド控訴裁判所も2014年の決定でこの主張を棄却した。さらなる上告に対し、ニュージーランド最高裁判所は難民認定申請に対する以前の不利な判決を支持したが、「気候変動やその他の自然災害に起因する環境悪化が、難民条約や保護対象者の管轄への道を決して作ることができない」という命題は否定した。

2017年、キリバスは国連の核兵器禁止条約に署名した。

2019年9月20日、キリバス政府は中華人民共和国との外交関係を回復し、同時に中華民国(台湾)との外交関係を断絶した。台湾の呉釗燮外交部長によると、中国はこの決定に対し、737型機とフェリーをキリバスに提供した。

7. 経済

キリバスの経済は、天然資源の乏しさ、国土の地理的制約、国際市場からの遠隔性といった課題を抱えている。伝統的にコプラと漁業が主要産業であるが、近年は海外からの援助、漁業ライセンス収入、海外出稼ぎ労働者からの送金などが経済を支える重要な要素となっている。後発開発途上国 (LDC) の一つであり、持続可能な開発と国民生活の向上が大きな目標である。

7.1. 経済構造と現況

キリバスは天然資源に乏しい国である。独立時には商業的に採算の取れるリン鉱石鉱床(バナバ島)は枯渇していた。現在はコプラと魚介類が生産と輸出の大半を占めている。キリバスはオセアニアの主権国家の中で最もGDPが低く、世界の後発開発途上国の一つとされている。

キリバスは、何らかの形で収入の大部分を海外から得ている。例としては、漁業ライセンス料、開発援助、労働者の送金(特に海洋訓練センター出身の船員からのもの)、そして少数の観光客が挙げられる。国内の生産能力が限られているため、キリバスはほぼ全ての必須食料品と工業製品を輸入に頼らざるを得ず、これらの外部収入源に資金調達を依存している。

キリバス経済は国際開発援助プログラムの恩恵を受けている。2009年に開発援助を提供した多国間ドナーは、欧州連合(900万豪ドル)、国際連合開発計画(370万豪ドル)、UNICEF、そして世界保健機関(10万豪ドル)であった。2009年に開発援助を提供した二国間ドナーは、オーストラリア(1100万豪ドル)、日本(200万豪ドル)、ニュージーランド(660万豪ドル)、台湾(1060万豪ドル)、そしてアジア開発銀行からの技術支援無償供与を含むその他のドナーから1620万豪ドルであった。

2010/2011年の主要ドナーは、オーストラリア(1500万豪ドル)、台湾(1100万豪ドル)、ニュージーランド(600万豪ドル)、世界銀行(400万豪ドル)、そしてアジア開発銀行であった。

1956年、ギルバート・エリス諸島は、リン鉱石採掘からの国の収益のための富の貯蔵庫として機能する政府系ファンドを設立した。2008年、歳入均等化準備基金 (RERF) の評価額は4億米ドルであった。RERFの資産は、2007-08年の世界金融危機とアイスランドの破綻銀行へのエクスポージャーの結果、2007年の6億3700万豪ドル(GDPの420%)から2009年には5億7050万豪ドル(GDPの350%)に減少した。加えて、この期間中、キリバス政府は財政赤字を補填するために引き出しを行った。

2011年5月、IMFのキリバス経済に関する国別報告書の評価では、「2年間の縮小の後、経済は2010年後半に回復し、インフレ圧力は解消された。年間成長率は1.75%と推定される。天候に関連したコプラ生産の落ち込みにもかかわらず、民間部門の活動は、特に小売業で活発化したように見える。観光客到着数は、非常に低いベースからではあるが、2009年と比較して20%回復した。世界の食料および燃料価格の上昇にもかかわらず、インフレは2008年の危機的な高水準からマイナス圏に転じ、国内通貨として使用されているオーストラリアドルの大幅な上昇と米の世界価格の下落を反映している。経済全体の信用成長は、経済活動が停滞した2009年に低下した。しかし、回復が本格化するにつれて2010年後半に持ち直し始めた」とされている。

主要なオーストラリアの銀行であるオーストラリア・ニュージーランド銀行 (ANZ) は、キリバスに複数の支店とATMユニットを設置して営業している。

7.2. 主要産業

キリバスの主要産業は、伝統的にコプラ生産と水産業が中心であり、近年では限定的ながら観光業も経済に貢献している。これらの産業は、国の経済基盤を形成する一方で、地球環境の変化や国際市場の動向に左右されやすいという脆弱性も抱えている。

コプラ生産:ココヤシの実から作られるコプラは、キリバスの伝統的な輸出品目であり、多くの島民にとって重要な現金収入源となっている。しかし、国際価格の変動や輸送コストの高さ、気候変動によるココヤシへの影響などが課題となっている。

水産業:広大な排他的経済水域 (EEZ) を有するキリバスにとって、水産業は極めて重要である。主な漁獲対象はカツオやマグロなどの遠洋魚であり、外国漁船への入漁料収入は国家財政の大きな柱の一つとなっている。また、観賞魚の輸出も行われており、特にキリティマティ島を拠点とする複数の業者が、手掴みで捕獲した観賞魚を輸出している。2005年末のペットフィッシュ輸出数は11万匹で、主要な輸出種はフレームエンゼルフィッシュ(Centropyge loriculus)であった。しかし、乱獲防止や持続可能な漁業管理、そして気候変動による海洋生態系への影響への対応が求められている。

観光業:キリバスの美しい自然環境、特に手つかずの環礁や豊かな海洋生物は、観光客にとって魅力的である。キリティマティ島(クリスマス島)は、その広大な環礁とバードウォッチング、フライフィッシングの適地として知られている。しかし、国際的なアクセスが限られていること、インフラ整備の遅れ、そして気候変動による環境への影響などが、観光業の本格的な発展を妨げている。

これらの産業における労働者の権利保護、地域社会への利益還元、そして環境負荷の低減は、社会自由主義的な観点から重要な考察点である。特に水産業においては、外国人労働者の労働条件や、入漁料収入の公平な分配、海洋資源の持続可能な利用が課題となる。観光業においても、環境保全と地域文化の尊重を両立させた持続可能な観光開発が求められている。

7.3. 貿易及び金融

キリバスの貿易は、輸出入ともに特定の品目に偏っており、慢性的な貿易赤字を抱えている。主要な輸出品はコプラ、魚介類(主にマグロや観賞魚)、海藻などである。一方、輸入品は食料品、燃料、機械類、工業製品など、生活必需品の多くを海外に依存している。主な貿易相手国は、輸出ではバングラデシュ(コプラの主要輸出先)、アメリカ合衆国、マーシャル諸島、デンマーク、香港などであり、輸入ではオーストラリア(約4割を占める)、フィジー、日本、アメリカ合衆国、中華人民共和国などである。

国家財政においては、歳入均等化準備基金 (Revenue Equalisation Reserve Fund, RERF) が極めて重要な役割を果たしている。RERFは、かつてのリン鉱石採掘による収益を原資として設立された政府系ファンドであり、その運用益は国家予算の赤字補填や開発資金として活用されている。しかし、国際金融市場の変動や、政府による引き出しなどにより、その資産額は影響を受ける。2008年には約4億米ドルの評価額であったが、2007年から2009年にかけて世界金融危機などの影響で減少した。

金融システムについては、国内には商業銀行としてオーストラリア・ニュージーランド銀行 (ANZ) が支店を置き、基本的な金融サービスを提供している。しかし、地方の島嶼部においては金融アクセスが限定的であるという課題も抱えている。中央銀行は存在せず、通貨としてはオーストラリア・ドルが法定通貨として使用されている。

7.4. 交通及び通信

キリバスの広大な海域に点在する島々を結ぶ交通と、外部世界との通信インフラは、国の発展と国民生活にとって不可欠である。しかし、地理的な制約から、これらの整備は大きな課題となっている。

航空:国内航空は、エア・キリバチとコーラルサン航空の2社が担っている。両社ともタラワのボンリキ国際空港を拠点とし、主にギルバート諸島内の島々への路線を運航している。バナバ島とフェニックス諸島へは国内線は就航していない。国際線は、ボンリキ国際空港へナウル航空やフィジー・エアウェイズなどが乗り入れている。キリティマティ島のカシディー国際空港には、フィジー・エアウェイズがナンディ(フィジー)およびホノルル(アメリカ)への国際線を運航している。

海上輸送:島嶼国家であるキリバスにとって、海上輸送は物資輸送や島民の移動に不可欠である。定期的なフェリーサービスが主要な島々を結んでいるが、天候や船体の老朽化などにより運航が不安定になることもある。港湾施設は、首都のあるサウスタラワのベティオ港が中心的な役割を担っている。

通信:ラジオは、特に離島において重要な情報源である。政府運営のラジオ・キリバシが全国をカバーしている。新聞は、政府発行の「テ・ウエカラ」や教会発行の「テ・マウリ」など、キリバス語の週刊紙がいくつか存在する。英語の新聞もある。

インターネットアクセスは、特に首都タラワでは改善が進んでいるものの、地方の島々では依然として限定的であり、デジタルデバイドの問題が存在する。近年、衛星通信技術の導入が進んでおり、2019年にはスペースXが打ち上げたKacific-1ブロードバンド衛星が、ギルバート諸島を含むアジア太平洋地域へのサービス提供を開始した。しかし、国の東部に位置するフェニックス諸島やライン諸島はこの衛星のカバー範囲外である。また、2022年7月に運用開始されたサザンクロスNEXTケーブルシステムは、アメリカとオーストラリアを結び、キリティマティ島を含む東部キリバスへのサービスを提供している。さらに、東ミクロネシアケーブルシステム(アメリカ、日本、オーストラリアが資金提供)のプロジェクトも進行中であり、通信環境の向上が期待される。2023年初頭には、キリバスが太平洋島嶼国として初めてスターリンクのサービス提供を受ける国となったと報じられた。

島間の通信は長年、各島の評議会本部に拠点を置くテレコム・サービシズ・キリバシ社 (TSKL) が運営する中央集権型の短波無線ネットワークに依存していた。利用可能性の低さ、メンテナンス、プライバシー、島ごとに1つしかないなどの多くの問題から、TSKLは衛星電話を採用したが、このシステムはより高価で、依然として評議会本部にしか設置されていない。

8. 社会

キリバスの社会は、ミクロネシア系の伝統文化を基盤としつつ、キリスト教の影響を強く受けている。人口の大部分はギルバート諸島に集中しており、特に首都サウスタラワでは都市化が進んでいる。社会構造における平等性、マイノリティの権利、ジェンダー平等への取り組みは、社会自由主義的な観点から重要な課題である。気候変動は、キリバス社会の持続可能性に対する深刻な脅威となっている。

8.1. 人口と民族

2020年11月の国勢調査によると、キリバスの総人口は119,940人であった。人口の約90%がギルバート諸島に居住しており、そのうち52.9%が首都のあるサウスタラワ(最大の町であるベティオを含む)に集中している。2024年のサウスタラワの推定人口は69,710人で、1978年の17,921人から大幅に増加しており、急速な都市化と人口集中が顕著である。

かつては、人々は主に離島の人口50人から3,000人程度の村に住んでいた。家屋の多くはココヤシやタコノキから得られる材料で作られている。頻繁な干ばつと不毛な土壌が信頼できる大規模農業を妨げているため、島民は主に海に生計と食料を依存してきた。多くはアウトリガーカヌーの船乗りであり漁師である。コプラ農園は第二の雇用源となっている。

キリバスの先住民はI-キリバスと呼ばれる。民族的には、I-キリバスはオセアニア人であり、オーストロネシア人のサブグループである。近年の考古学的証拠によれば、オーストロネシア人が数千年前にこれらの島々に最初に定住したことが示唆されている。14世紀頃、フィジー人、サモア人、トンガ人がこれらの島々に侵入し、民族的範囲を多様化させ、ポリネシア諸語の言語的特徴を導入した。しかし、全ての祖先グループ間の通婚により、外見や伝統においてかなり均質な人口が形成された。

2015年の国勢調査に基づく民族構成は以下の通りである。

- I-キリバス: 95.71%

- I-キリバスとの混血: 3.76%

- ツバル人: 0.24%

- その他: 1.8%

8.2. 言語

キリバスの人々は、オセアニア諸語の一つであるキリバス語を話す。英語ももう一つの公用語であるが、首都タラワ以外ではあまり使われない。英語の単語がキリバス語の使用に混ざっている可能性が高い。年配のI-キリバスの人々は、より複雑なバージョンの言語を使用する傾向がある。キリバス語のいくつかの単語はヨーロッパの入植者から採用されており、例えば「kameaカメアキリバス語」は犬を意味するキリバス語の一つで、「kiriキリキリバス語」がオセアニア語起源の言葉である。これは、I-キリバスの人々がヨーロッパの入植者が犬に「come hereカム・ヒア英語」(ここへ来い)と言っているのを聞き、「kameaカメアキリバス語」として採用したことに由来する。

その他多くの借用語が採用されている(例:「buunブウンキリバス語」スプーン、「mokoモコキリバス語」煙、「beekiベーキキリバス語」豚、「batoroバトロキリバス語」ボトル)。しかし、いくつかの典型的なキリバス語の単語は、ヨーロッパの物に対しても非常に一般的である(例:「wanikibaワニキバキリバス語」飛行機 - 飛ぶカヌー、「rebwerebweレブウェレブウェキリバス語」バイク - モーターの音、「kauniwaeカウニワエキリバス語」靴 - 足のための牛)。

8.3. 宗教

キリバスにおける主要な宗教はキリスト教であり、これは19世紀後半までヨーロッパ人の重要な存在がなかったことと、その地理的な隔絶性のために、宣教師によって比較的最近になって導入された。2020年の国勢調査によると、人口の大部分はローマ・カトリック(58.9%)であり、2つの主要なプロテスタント宗派(キリバスプロテスタント教会 8.4%、キリバス合同教会 21.2%)が29.6%を占めている。末日聖徒イエス・キリスト教会(5.6%)、バハーイー教(2.1%)、セブンスデー・アドベンチスト教会(2.1%)、ペンテコステ派、エホバの証人、その他の小規模な信仰を合わせると2%未満である。

憲法は信教の自由を保障しており、政府はこの権利を概ね尊重している。宗教団体に対する登録要件はなく、宗教的信念や実践に基づく社会的な差別は一般的に報告されていない。宗教的行事は広く行われており、キリバス社会において重要な役割を果たしている。

8.4. 保健と医療

キリバス国民の平均寿命は68.46歳である(男性64.3歳、女性69.5歳)。乳児死亡率は出生1,000人あたり41人である。

キリバス人口の90%が住むギルバート諸島は、太平洋で最も人口密度が高い地域の一つであり、従来の高層ビルやその他の高密度住宅形態がないにもかかわらず、香港やシンガポールのような都市に匹敵する。この過密状態は大量の汚染を生み出し、生活の質と寿命を悪化させている。不十分な衛生設備と水ろ過システム、環礁の淡水レンズの脆弱性と気候変動によって悪化し、清浄な水へのアクセスは約66%に過ぎない。水系感染症は島々全体で記録的なレベルで増加している。不衛生な環境は、結膜炎、下痢、赤痢、真菌感染症の症例増加につながっている。キリバスは世界で3番目に喫煙率が高い国であり、人口の54~57%が喫煙者として報告されている。これや「生活習慣病」(2型糖尿病など)のために、島々では切断手術が急増し、数年で倍増している。

結核の罹患率は人口10万人あたり年間365件と、依然として存在する。2006年の一人当たり政府医療費は268米ドル (PPP) であった。1990年から2007年にかけて、医師数は人口10万人あたり23人であった。2006年にキューバの医師が到着して以来、乳児死亡率は大幅に減少した。

ほとんどの健康問題は、半生の魚介類の摂取、限られた食料貯蔵施設、淡水の細菌汚染に関連している。2000年代初頭には、島によって人口の1~7%が毎年食中毒で病院治療を受けていた。20世紀後半の近代化と異文化交流は、不健康な食事と生活習慣、特に若者の間の重喫煙、そしてHIV/AIDSを含む外部からの感染症という新たな問題をもたらした。

淡水は依然としてキリバスの懸念事項である。乾季(アウマイアキ)には、雨水タンクを使用する代わりに井戸水が掘削されてきた。近年、通常よりも長いアウマイアキの季節が続き、地下水面から追加の水を掘削する必要が生じている。これにより水系感染症が発生し、キリバス国内の健康問題を悪化させている。

人権測定イニシアティブ (HRMI) は、キリバスが所得水準に基づいて健康への権利について達成すべきことの77.2%を達成していると評価している。子供の健康への権利に関しては、キリバスは現在の所得に基づいて期待されることの93.8%を達成している。成人人口の健康への権利に関しては、国の所得水準に基づいて期待されることの92.2%を達成している。キリバスは、利用可能な資源(所得)に基づいて国が達成すると期待されることのわずか45.5%しか達成していないため、リプロダクティブ・ヘルスへの権利を評価する際には「非常に悪い」カテゴリーに分類される。

医療サービスの提供体制は、主に政府が運営する病院や診療所によって担われている。首都サウスタラワには主要な病院があり、各島には診療所が設置されているが、専門医や医療設備は限られている。キューバからの医師派遣など、国際的な保健協力も行われている。しかし、離島における医療アクセスは依然として困難であり、地域間格差が存在する。気候変動は、水不足、食料不安、熱波などを通じて、公衆衛生および個人の健康に複合的な悪影響を与えており、マラリアやデング熱といった媒介感染症のリスクを高める可能性も指摘されている。

8.5. 教育

キリバスの教育制度は、初等教育から高等教育まで整備されている。初等教育は6歳から始まり、最初の9年間は義務教育であり無償である。ミッションスクールは徐々に政府の初等教育システムに吸収されつつある。

教育制度の構成は以下の通りである。

- 就学前教育:1歳から5歳

- 初等学校(1年生から6年生):6歳から11歳

- 前期中等学校(フォーム1からフォーム3):12歳から14歳

- 後期中等学校(フォーム4からフォーム7):15歳から18歳

キリバス教育省が教育行政を担当している。政府系の高等学校には、キング・ジョージ5世・エレイン・ベルナッチ校、タビテウエア北高等学校、メラエンギ・タバイ高等学校がある。また、13の高等学校がキリスト教系団体によって運営されている。

高等教育は拡大しており、学生は技術訓練、教員養成、海洋訓練を求めるか、他の国で学ぶことができる。後者を選択する者の多くは、フィジーの南太平洋大学に進学し、医学研修を希望する者はオーストラリア、ニュージーランド、またはキューバに送られてきた。南太平洋大学は、サウスタラワのテアオラエレケにキリバスキャンパスを有し、遠隔教育や柔軟な学習プログラムを提供しているほか、他のキャンパスで証明書、卒業証書、学位を取得するための準備研究も行っている。

その他の著名な教育機関には以下のものがある。

- 海洋訓練センター(ベティオ)

- キリバス工科大学

- キリバス漁業訓練センター

- キリバス看護学校

- キリバス警察学校

- キリバス教員養成大学

識字率は比較的高く、教育機会の均等性、教育の質の向上、そして気候変動教育や持続可能な開発のための教育 (ESD) の導入が今後の課題となっている。国際的な教育協力も積極的に行われており、教育水準の向上に向けた努力が続けられている。

9. 文化

キリバスの文化は、ミクロネシアの伝統を色濃く残しつつ、長年の外部との交流やキリスト教の影響を受けて独自の発展を遂げてきた。歌(te aneneテ・アネネキリバス語)と踊り(te mwaieテ・ムワイエキリバス語)は特に重視され、日常生活や儀式において重要な役割を果たしている。伝統文化の保存と継承は、気候変動による生活様式の変化やグローバル化の波の中で、重要な課題となっている。

9.1. 音楽と踊り

キリバスの民族音楽は、一般的に詠唱やその他の発声形式に基づいており、身体打楽器を伴う。現代キリバスにおける公の場での演奏は、通常、座った合唱団によって行われ、ギターが伴奏する。しかし、立ち踊り(Te Kaimatoaテ・カイマトアキリバス語)や腰踊り(Te Bukiテ・ブキキリバス語)の正式な公演中は、木箱が打楽器として使用される。この箱は、周りに座った男性たちの合唱団が同時に叩くと、空洞で反響する音が出るように作られている。伝統的な歌は恋愛をテーマにしたものが多いが、競争、宗教、子供、愛国、戦争、結婚の歌もある。伝説や半歴史的な物語を伴うスティックダンス(tirereシレレキリバス語)もあり、これらは主要な祭りでのみ演じられる。

キリバスの踊りのユニークさは、他の太平洋諸島の踊りと比較して、踊り手の伸ばした腕と、鳥のような頭の突然の動きに重点を置いている点である。キリバスの国旗に描かれているオオグンカンドリ(キリバス語: te eiteiテ・エイテイキリバス語、学名: Fregata minor)は、このキリバスの踊りの鳥のようなスタイルを指している。ほとんどの踊りは立位または座位で行われ、動きは制限され、断続的である。キリバスの踊りの文脈では、踊りながら微笑むことは一般的に下品と見なされる。これは、踊りが単なる娯楽の一形態としてだけでなく、物語を語る形式であり、踊り手の技術、美しさ、持久力を示すものであったことに由来する。

軍艦鳥はキリバス文化において重要な象徴的意味を持ち、勇気、力、そして空と海の自由を表すとしばしば考えられている。音楽と踊りは、社会的結束を高め、伝統を次世代に伝え、精神的なつながりを育む上で、不可欠な役割を果たしている。

9.2. 食文化

伝統的に、I-キリバスの主食は豊富な魚介類とココナッツであった。環礁の厳しい気候のため、デンプン質の炭水化物源は豊富ではなく、最北端の環礁のみが継続的な農業に適していた。国の作物である「bwabwaiブワブワイキリバス語」(Cyrtosperma merkusii)は、豚肉と共に特別な祝祭の際にのみ食された。

食事における炭水化物の消費量が比較的少ないことを補うため、I-キリバスは豊富なタコノキとココナッツの木の樹液と果実を、「te kareweテ・カレウェキリバス語」(ココナッツの木の毎日の新鮮な樹液)や「te tuaeテ・トゥアエキリバス語」(乾燥パンダナスケーキ)、「te kabubuテ・カブブキリバス語」(パンダナスの果肉から作られる乾燥パンダナス粉)、「te kamaimaiテ・カマイマイキリバス語」(ココナッツ樹液シロップ)といった様々な飲み物や食べ物に加工した。

第二次世界大戦後、米はほとんどの家庭で日常的な主食となり、今日でもその状況は続いている。魚介類、特に魚の大部分は、ココナッツ樹液、醤油、または酢ベースのドレッシング(しばしば唐辛子や玉ねぎと組み合わせる)を添えて刺身スタイルで食される。

ヤシガニやノコギリガザミは、その肉が高品質の母乳の生産を刺激すると信じられているため、伝統的に授乳中の母親に与えられる。

現代社会における食生活は、輸入食品の増加や西洋文化の影響により変化しつつある。加工食品や糖分の多い飲料の消費が増加し、生活習慣病のリスクも高まっている。気候変動は、漁獲量の減少や農作物の不作を通じて食料安全保障に深刻な影響を与えており、伝統的な食材の確保が困難になるケースも見られる。持続可能な食料生産への取り組みとして、伝統的な農法の見直しや、気候変動に強い作物の導入などが試みられている。

9.3. スポーツ

キリバスで最も人気のあるスポーツはサッカーである。キリバスサッカー連盟 (KIFF) はオセアニアサッカー連盟 (OFC) の準会員であるが、国際サッカー連盟 (FIFA) には加盟していない。代わりに、ConIFAのメンバーである。キリバス代表チームはこれまで10試合を戦い、その全てで敗北しており、全てパシフィックゲームズ(1979年から2011年)での試合であった。キリバスのサッカースタジアムは、2,500人の収容能力を持つバイリキ国立競技場である。ベティオサッカー場は、多くの地元のスポーツチームの本拠地となっている。

キリバスは1998年からコモンウェルスゲームズに、2004年から夏季オリンピックに参加している。最初のオリンピックには、2人のスプリンターと1人の重量挙げ選手の計3人の選手を派遣した。キリバスは、重量挙げ選手のデイヴィッド・カトアタウが2014年コモンウェルスゲームズの105kg級で金メダルを獲得し、コモンウェルスゲームズで初のメダルを獲得した。

その他、バレーボールやカヌーなども人気がある。国民のスポーツへの関心は高く、地域コミュニティにおけるスポーツ活動も盛んである。

9.4. 祝祭日

キリバスの祝祭日は、国の独立や文化、宗教に関連する重要な日が含まれている。以下は主要な公休日である。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | New Year's Day | |

| 移動祝日 | 聖金曜日 | Good Friday | 復活祭前の金曜日 |

| 移動祝日 | イースターマンデー | Easter Monday | 復活祭の翌日の月曜日 |

| 4月18日 | 健康の日 | Health Day | |

| 7月11日頃 | 福音の日 | Gospel Day | |

| 7月12日 | 独立記念日 | Independence Day | 1979年の独立を記念 |

| 7月第2月曜日 | 文化の日 / ナショナルデー | National Culture and Senior Citizens Day | |

| 8月第1月曜日 | 青年の日 | Youth Day | |

| 12月10日 | 人権と平和の日 | Human Rights and Peace Day | |

| 12月25日 | クリスマス | Christmas Day | |

| 12月26日 | ボクシング・デー | Boxing Day |

これらの祝祭日には、宗教的な儀式、伝統的な踊りや歌の披露、スポーツイベント、家族やコミュニティでの集まりなどが行われ、キリバスの文化と社会において重要な意味を持っている。

10. 日本との関係

日本とキリバスは、1979年7月12日のキリバス独立と同時に国家承認し、1980年5月2日に外交関係を樹立した。両国は、経済協力、漁業、文化交流、人的交流、そして地球環境問題(特に気候変動対策)において協力関係を築いてきた。

経済協力:日本はキリバスに対し、長年にわたり政府開発援助 (ODA) を通じた経済協力を実施してきた。主な支援分野は、漁業インフラ整備(港湾、市場など)、水資源開発、教育施設整備、保健医療サービスの向上などである。これらの協力は、キリバスの持続可能な開発と国民生活の向上に貢献している。

漁業分野での協力:キリバスの広大な排他的経済水域 (EEZ) は、日本の遠洋漁業にとって重要な漁場の一つである。両国間では漁業協定が締結されており、日本の漁船がキリバス水域で操業を行っている。また、日本はキリバスの水産資源管理や漁業技術向上への支援も行っている。

文化交流・人的交流:両国間では、青年海外協力隊の派遣や研修員の受け入れなどを通じた人的交流が行われている。また、文化イベントやスポーツ交流も散発的に実施されており、相互理解の促進に繋がっている。

地球環境問題における連携:気候変動と海面上昇の脅威に直面するキリバスにとって、日本の環境技術や防災対策に関する知見は重要である。両国は、国際的な枠組みの中で気候変動対策に関する協力を進めている。

その他:かつて日本の宇宙開発事業団(NASDA、現在のJAXA)は、キリティマティ島(クリスマス島)にロケット追跡所を設置し、日本の宇宙開発計画HOPE-X関連で土地をリースする契約を結んでいたが、HOPE-X計画は2003年に中止された。

現在、日本はキリバスに大使館を設置しておらず、在フィジー日本国大使館がキリバスを兼轄している。キリバス側も日本に大使館を設置しておらず、東京に名誉総領事館を置いている。

今後の展望としては、気候変動対策における協力の深化、持続可能な開発目標 (SDGs) 達成に向けた連携、そして人的・文化交流の一層の促進が期待される。特に、キリバスが直面する国家存続の危機に対し、国際社会の一員として日本がどのような貢献を果たせるかが問われている。