1. 概要

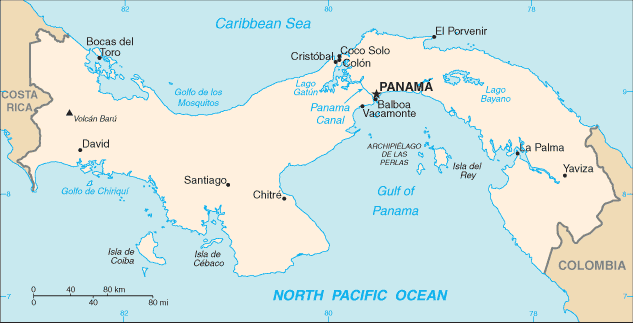

パナマ共和国は、北アメリカ大陸と南アメリカ大陸を繋ぐパナマ地峡に位置する立憲共和制国家である。パナマ運河によって世界的に知られ、この運河は国際海上輸送の要衝として国の経済と歴史に深く関わってきた。西はコスタリカ、南東はコロンビアと国境を接し、北はカリブ海、南は太平洋に面している。首都はパナマシティ。

歴史的には、スペインの植民地支配を経て1821年に独立、その後大コロンビアの一部となった。1903年にアメリカ合衆国の支援のもとコロンビアから分離独立し、パナマ運河の建設がアメリカ主導で進められた。20世紀を通じてアメリカの強い影響下にあり、特に運河地帯は長らくアメリカの管轄権下に置かれた。1977年のトリホス・カーター条約により、1999年12月31日に運河の管理権と運河地帯の主権が完全にパナマに返還された。この返還は、パナマの国家主権確立における重要な画期とされる。

政治体制は大統領制を採用し、三権分立に基づく複数政党制民主主義国家である。しかし、過去には軍事政権の時代や、1989年のアメリカによるパナマ侵攻といった政治的混乱も経験した。現代パナマは、民主主義の定着と人権の向上、社会正義の実現に向けた努力を続けている。

経済は、パナマ運河からの通行料収入、国際金融センターとしての役割、物流、観光業などが主要な柱である。サービス業が国内総生産の大部分を占める。近年、パナマ運河拡張計画が完了し、経済成長を後押ししている。一方で、タックス・ヘイヴンとしての国際的な批判や、国内の貧富の差、労働者の権利といった社会経済的課題も抱えている。2016年にはパナマ文書が流出し、国際的な注目を集めた。

社会的には、メスティーソが人口の多数を占めるが、アフリカ系、先住民、ヨーロッパ系、アジア系など多様な民族が共存する多文化社会である。公用語はスペイン語。豊かな生物多様性を有し、国土の約40%が森林に覆われているが、森林破壊などの環境問題も指摘されている。

文化的には、先住民文化、スペイン植民地時代の遺産、アフリカ系文化などが融合した多様な特徴を持つ。音楽、舞踊、伝統工芸などが知られ、国民の生活に彩りを与えている。サッカーや野球、ボクシングなどが人気のスポーツである。

本稿は、パナマの地理、歴史、政治、経済、社会、文化について、中道左派的・社会自由主義的な視点を反映し、特に民主主義の発展、人権状況、社会経済的公正、環境保全といった側面に光を当てながら詳述する。

2. 国名の由来

「パナマ」という国名の起源については複数の説が存在するが、最も広く知られているのは、先住民クエバ族の言葉で「魚が豊富」「蝶が多い」または特定の樹木(パナマの木、学名 Sterculia apetala)を意味するというものである。パナマ教育省が公式に推進している説は、「魚、樹木、蝶が豊富」という意味であるとされ、これは社会科の教科書で一般的に見られる記述である。

別の説では、最初の入植者が8月にパナマに到着し、その時期は蝶が豊富なため、ある先住民の言語で「多くの蝶」を意味するとされる。また、クナ族の言葉で「遠い」または「はるか彼方」を意味する「bannabaバナバcuc」という単語がスペイン語化したものであるという説もある。

一般的に語り継がれる伝説として、スペイン人植民者が最初にこの地域に上陸した際、「パナマ」という名前の漁村があり、それは「魚の豊富さ」を意味したと言われている。この村の正確な場所は不明である。この伝説は、1515年にパナマの太平洋岸を探検中に無名の村に上陸したアントニオ・テージョ・デ・グスマン隊長の日記によって裏付けられることが多い。彼はその村を単に「小さな先住民の漁村」と記述している。1517年、スペイン人中尉ドン・ガスパル・デ・エスピノサは、グスマンが記述したのと同じ場所に交易所を建設することを決定した。1519年には、ペドロ・アリアス・ダビラがこの地にスペイン帝国の太平洋側の港を設立することを決定した。この新しい入植地は、スペインが太平洋の富の搾取を開始した後、帝国の世界計画の中でその機能を失ったサンタ・マリア・ラ・アンティグア・デル・ダリエンに取って代わった。

3. 歴史

パナマの歴史は、南北アメリカ大陸を結ぶ地峡という地理的条件に大きく左右されてきた。古代の先住民文化の時代から、スペイン植民地支配、コロンビアからの独立、そして20世紀におけるパナマ運河の建設とアメリカ合衆国の影響力、軍事政権時代、運河返還を経て現代に至るまで、その戦略的重要性ゆえに常に外部からの影響を受けつつ独自の道を歩んできた。

3.1. 先コロンブス期

ヨーロッパ人が到来する以前のパナマ地峡には、約300万年前に北アメリカ大陸と南アメリカ大陸が陸続きになったことで、動植物が徐々に両方向に渡っていった。この地峡の存在は、最初期の狩猟採集民から村落や都市の時代に至るまで、アメリカ大陸全体の人々、農業、技術の拡散に影響を与えた。

パナマで発見された最も初期のアメリカ大陸の先住民の遺物には、パレオ・インディアンの尖頭器が含まれる。その後、パナマ中央部はアメリカ大陸で最も初期の土器製作が行われた地域の一つとなり、例えば紀元前2500年から紀元前1700年にかけてのモナグリヨ遺跡の文化が知られている。これらは、モナグリヨ遺跡の壮大な埋葬(紀元後500年~900年頃)や、グラン・コクレ様式の多色土器で最もよく知られる重要な集団へと発展した。バリル遺跡(チリキ県)の記念碑的な一枚岩の彫刻も、これらの古代地峡文化の重要な痕跡である。

ヨーロッパ人の到来以前、パナマにはチブチャ語族、チョコ語族、クエバ族の人々が広く居住していた。最大の集団はクエバ族であった(その特定の言語的所属は十分に記録されていない)。ヨーロッパ植民地化当時の地峡の先住民人口の規模は不確かである。推定では200万人にものぼるが、より最近の研究では20万人に近いとされている。考古学的発見や初期のヨーロッパ人探検家による証言は、多様な地峡の先住民族が文化的多様性を示し、人々が定期的な地域交易ルートによって発展したことを示唆している。アウストロネシア人はパナマとの交易網を持っており、コロンブス交換以前の時代にフィリピンからココナッツがパナマの太平洋岸に到達した証拠がある。

パナマが植民地化されると、先住民は森林や近隣の島々に逃れた。学者たちは、感染症がアメリカ先住民の人口減少の主な原因であったと考えている。先住民は、何世紀にもわたってユーラシア大陸の人口で慢性的に存在していた天然痘のような病気に対する獲得免疫を持っていなかった。

3.2. スペイン植民地時代

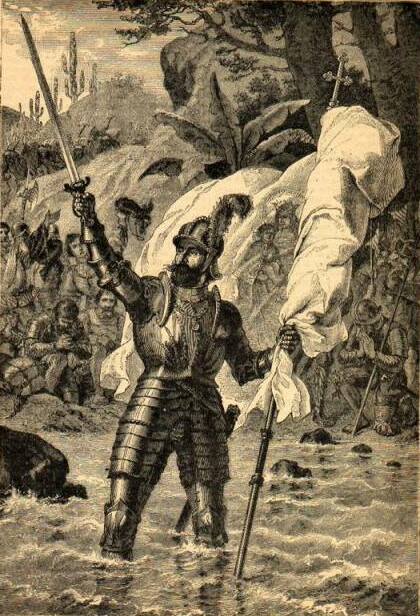

1501年、スペインの探検家ロドリーゴ・デ・バスティーダスは金を求めてベネズエラから西に航海し、パナマ地峡を探検した最初のヨーロッパ人となった。その1年後、クリストファー・コロンブスが地峡を訪れ、ダリエン県に短命の入植地を設立した。1513年にバスコ・ヌーニェス・デ・バルボアが大西洋から太平洋への困難な長旅を敢行し、この地峡がまさに両洋を結ぶ道であることを示した。パナマは急速にスペイン帝国の新世界における十字路であり市場となった。国王フェルナンド2世はペドロ・アリアス・ダビラを総督に任命した。彼は1514年6月に19隻の船と1,500人の兵士を率いて到着した。1519年、ダビラはパナマ市を建設した。金銀は南アメリカから船で運ばれ、地峡を横断してスペイン行きの船に積み込まれた。このルートはカミノ・レアル(王の道)として知られるようになったが、道沿いに多数の墓地があったため、カミノ・デ・クルセス(十字架の道)としてより一般的に知られていた。1520年にはジェノヴァ人がパナマの港を支配していた。ジェノヴァ人はスペインからパナマ港の利用権を得て、主に奴隷貿易のために利用したが、1671年の旧市街の破壊まで続いた。その間、1635年に当時のパナマ総督であったドン・セバスティアン・ウルタード・デ・コルクエラは、フィリピンのイスラム教徒との戦いのため、そしてサンボアンガ市を建設するために、ジェノヴァ人、ペルー人、パナマ人を兵士として徴募した。

パナマは約300年間(1538年~1821年)スペインの支配下にあり、南アメリカの他のすべてのスペイン領と共にペルー副王領の一部となった。当初からパナマ人のアイデンティティは「地理的運命」の感覚に基づいており、パナマの運命は地峡の地政学的重要性と共に変動した。植民地時代の経験はパナマのナショナリズムと、人種的に複雑で高度に階層化された社会を生み出し、これがナショナリズムの統一力に対抗する国内紛争の原因となった。

1538年、アウディエンシア・レアル・デ・パナマが設立され、当初はニカラグアからホーン岬までの管轄権を持っていたが、ペルー征服後は縮小された。アウディエンシア・レアルは、控訴裁判所として機能する司法管区であった。各アウディエンシアには「オイドール」(スペイン語で聴聞官、裁判官を意味する)がいた。

スペイン当局はパナマ領土の多くをほとんど支配できていなかった。広大な地域が植民地時代後期まで征服と伝道に抵抗し続けた。このため、この地域の先住民はしばしば「indios de guerra」(戦争インディオ)と呼ばれた。しかし、パナマはペルーで採掘された銀をヨーロッパに輸送する最も簡単な方法であったため、スペインにとって戦略的に重要であった。銀貨物はパナマの西海岸に陸揚げされ、その後陸路でカリブ海側のポルトベロまたはノンブレ・デ・ディオスまで運ばれ、さらに船積みされた。ヨーロッパ航路の他に、アジア・アメリカ航路もあり、ペルーからの銀をパナマ経由で陸路アカプルコ(メキシコ)まで運び、そこから有名なマニラ・ガレオン船でマニラ(フィリピン)へ航海する商人や冒険家がいた。1579年、アカプルコがマニラとの貿易で持っていた王室独占権が緩和され、パナマはアジアと直接貿易できるもう一つの港として指定された。

スペインの支配が不完全だったため、パナマ航路は海賊(主にオランダ人とイギリス人)や、奴隷状態から解放され、パナマ内陸部のカミノ・レアル周辺やパナマ太平洋岸のいくつかの島々で共同体(パレンケ)を形成して生活していた「新世界」のアフリカ人、いわゆるシマロンからの攻撃に対して脆弱であった。そのような有名な共同体の一つが、1552年から1558年にかけて出現したバヤノ率いる小王国であった。1572年から1573年にかけてのフランシス・ドレークによるパナマ襲撃や、ジョン・オクセンハムの太平洋横断はパナマのシマロンの援助を受けたものであり、スペイン当局は1582年に軍事支援と引き換えに彼らの自由を保証するという同盟を結ぶことによってのみ彼らを支配下に置くことができた。

以下の要素が、他の植民地よりもずっと早くパナマ内に独特の自治意識や地域的・国家的アイデンティティを形成するのに役立った。最初の2世紀(1540年~1740年)に植民地成長に貢献しながら享受した繁栄、広範な地域司法権(アウディエンシア・レアル)の管轄の一部としての設置、そしてスペイン帝国(最初の近代的な世界帝国)の絶頂期に果たした極めて重要な役割である。

しかし、アスエロ半島におけるエンコミエンダ制の終焉は、同年のベラグアス征服のきっかけとなった。フランシスコ・バスケスの指導の下、ベラグアス地方は1558年にカスティーリャの支配下に入った。新たに征服された地域では、旧来のエンコミエンダ制が課された。一方、パナマの独立運動は、先住民虐待に対する地元住民の度重なる抗議により、スペイン王室が1558年にアスエロ半島でエンコミエンダ制を廃止したことに間接的に起因すると考えられる。その代わりに、中小規模の土地所有制度が奨励され、大土地所有者から中小規模の所有者の手に権力が移った。

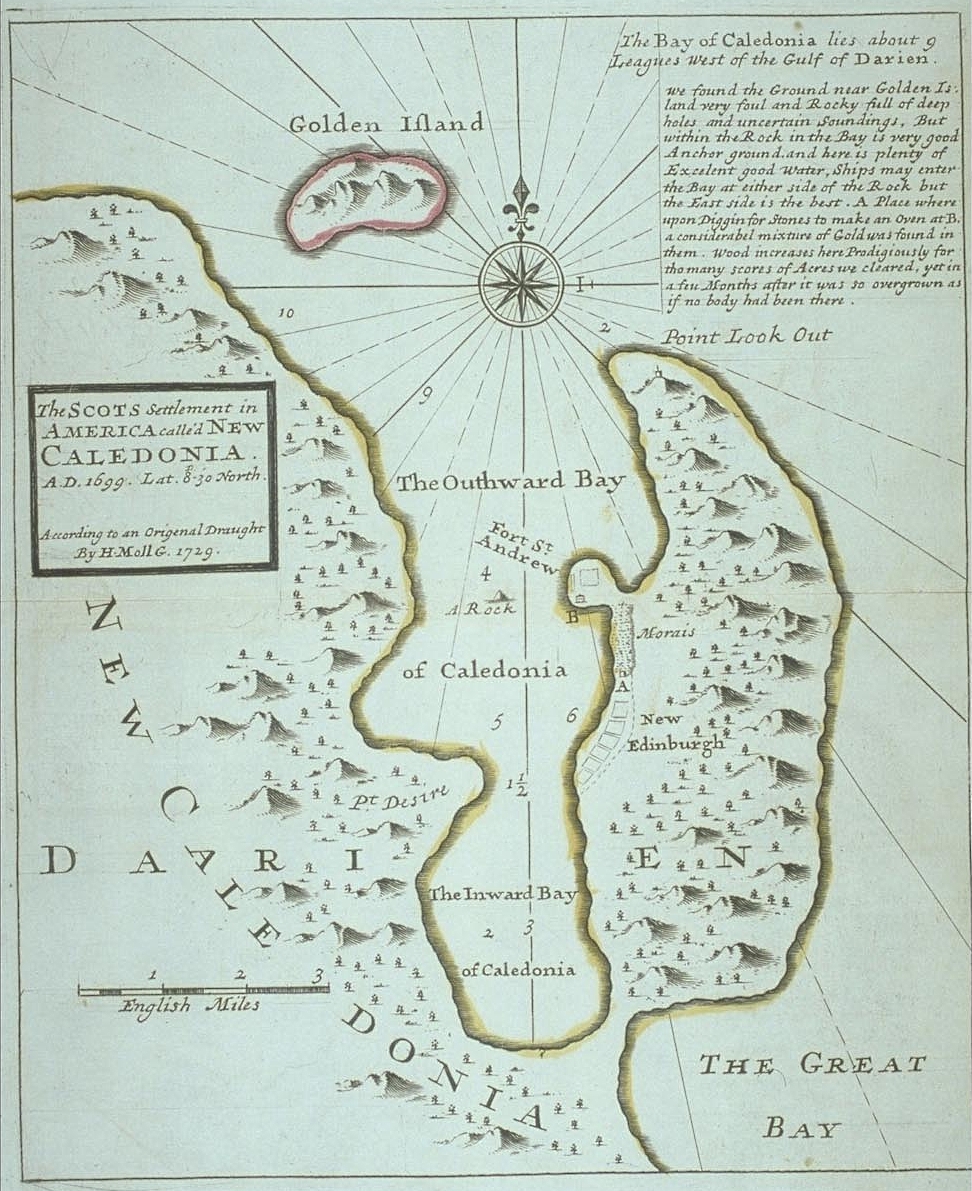

パナマは、1698年にこの地域にスコットランド王国の植民地を設立した不運なダリエン計画の舞台となった。これは多くの理由で失敗し、その結果生じた負債が1707年の合同法によるイングランドとスコットランドの合同に貢献した。

1671年、イギリス政府から免許を受けた私掠船船長ヘンリー・モーガンは、当時スペイン新世界で2番目に重要な都市であったパナマ・ビエホを略奪し焼き払った。1717年、カリブ海地域で他のヨーロッパ諸国がスペイン領土を奪取しようとしたことに対抗して、ヌエバ・グラナダ副王領(南アメリカ北部)が創設された。パナマ地峡はその管轄下に置かれた。しかし、ヌエバ・グラナダの首都サンタフェ・デ・ボゴタ(現在のコロンビアの首都)の遠隔性は、スペイン王室が予想したよりも大きな障害となり、ヌエバ・グラナダの権威は、ペルー副王領への年功序列、近接性、以前の結びつき、さらにはパナマ自身の主導によっても争われた。パナマとボゴタの間のこの不安定な関係は、何世紀にもわたって続くことになる。

1744年、フランシスコ・ハビエル・デ・ルナ・ビクトリア・デカストロ司教はサン・イグナシオ・デ・ロヨラ学院を設立し、1749年6月3日にはラ・レアル・イ・ポンティフィシア・ウニベルシダ・デ・サン・ハビエルを創設した。しかし、この頃にはスペインのヨーロッパにおける権力が衰退し、航海技術の進歩により船がホーン岬を回って太平洋に到達することがますます可能になったため、パナマの重要性と影響力は取るに足らないものとなっていた。パナマ航路は短かったが、一方の海岸から他方の海岸へ到達するために荷物の積み下ろしや荷物を積んだ徒歩移動が必要だったため、労働集約的で費用がかかった。

3.2.1. 19世紀

イスパノアメリカ独立戦争がラテンアメリカ全土で激化する中、パナマ市は独立の準備を進めていた。しかし、その計画は1821年11月10日にアスエロ半島の住民がパナマ市の支援なしにスペイン帝国からの分離を宣言した、一方的なラ・ビジャ・デ・ロス・サントスの叫びによって加速された。ベラグアスと首都の双方で、この行動は程度の差こそあれ軽蔑をもって迎えられた。ベラグアスにとっては究極の反逆行為であり、首都にとっては非効率的で不規則であり、さらに計画を加速させることを余儀なくされたと見なされた。

それにもかかわらず、この叫びはアスエロの住民側から見れば、首都の独立運動に対する敵意の表れであった。首都圏の人々は逆にアスエロの運動を軽蔑した。なぜならパナマ市の分離主義者たちは、アスエロの同胞たちがスペインからの独立だけでなく、スペイン人がいなくなった後のパナマ市からの自治権のためにも戦っていると信じていたからである。

これはアスエロ側にとって危険な動きと見なされ、彼らはホセ・ペドロ・アントニオ・デ・ファブレガ・イ・デ・ラス・クエバス大佐(1774年~1841年)を恐れていた。大佐は断固たる王党派であり、地峡の全軍需品を掌握していた。彼らは分離主義者に対する迅速な報復と素早い処罰を恐れた。

しかし、彼らが期待していたのは、首都の分離主義者の影響力であった。元総督フアン・デ・ラ・クルス・ムルヘオンがキトでの作戦のために地峡を去り、大佐に指揮を任せて以来、1821年10月から分離主義者たちは徐々にファブレガを分離主義側に転向させていた。そのため、11月10日までにファブレガは独立運動の支持者となっていた。ロス・サントスの分離主義宣言の直後、ファブレガは首都の分離主義的利益を持つすべての組織を招集し、正式に市の独立支持を宣言した。王党派軍隊への巧みな賄賂により、軍事的報復は起こらなかった。

3.3. コロンビアからの独立過程

1821年にスペインから独立した後、パナマは自発的に大コロンビアに加盟し、その一州となった。大コロンビアはシモン・ボリーバルによって建国された、現在のコロンビア、ベネズエラ、エクアドル、パナマ、ペルー北部、ガイアナ西部、ブラジル北西部を含む広大な国家であった。しかし、地域の対立や政治的不安定から1831年に大コロンビアは解体し、パナマはヌエバ・グラナダ共和国(後のコロンビア共和国)の一部となった。

その後80年間にわたり、パナマはコロンビアの一地方であり続けた。ヌエバ・グラナダ共和国時代にはいくつかの州に分割され、1855年にはヌエバ・グラナダのパナマ州、アスエロ州、チリキ州、ベラグアス州から自治的なパナマ自治州が創設された。これはグラナダ連合(1858年~1863年)およびコロンビア合衆国(1863年~1886年)においても州として存続した。現代の1886年憲法により、新たなパナマ県が創設された。

地峡の人々はコロンビアからの分離独立を80回以上試みた。1831年に成功に近づき、その後千日戦争(1899年~1902年)の際にも再び成功に近づいた。この戦争は、パナマの先住民の間ではビクトリアーノ・ロレンソの指導の下での土地権利のための闘争として理解されていた。

アメリカ合衆国は、特にパナマ運河の建設と管理に関心を持っており、この地域への影響力行使を意図していた。これが1903年のパナマのコロンビアからの分離独立と政治的独立につながった。1903年1月22日にコロンビア上院がヘイ・エラン条約を否決すると、アメリカ合衆国はパナマの分離独立運動を支援し奨励することを決定した。

1903年11月、アメリカ合衆国の暗黙の支援を受けたパナマは独立を宣言し、パナマ人が一人もいない状況でアメリカ合衆国とヘイ・ブノー=バリリャ条約を締結した。フランス人技師でありロビイストでもあったフィリップ・ブノー=バリリャは、パナマ大統領と代表団が条約交渉のためにニューヨークに到着していたにもかかわらず、パナマを代表した。ブノー=バリリャは、1889年に破産した元のフランス企業の権利を取得したフランス企業(新パナマ運河会社)の株主であった。条約はパナマ代表団がワシントンに到着する前夜に急遽起草され署名された。この条約は、幅約16093 m (10 mile)、長さ約80467 m (50 mile)のパナマ運河地帯において、アメリカ合衆国に「あたかもそれが主権者であるかのように」権利を付与した。その地帯で、アメリカは運河を建設し、その後「永久に」管理、要塞化、防衛することになった。

3.4. 20世紀以降

20世紀のパナマは、パナマ運河の建設と運営、アメリカ合衆国の強大な影響力、軍事政権の台頭と崩壊、そしてパナマ運河の完全返還という大きな出来事を経験し、現代国家としての歩みを進めてきた。これらの出来事は、パナマの政治、経済、社会に深刻かつ長期的な影響を与え、国民のアイデンティティ形成にも深く関わった。

1914年、アメリカ合衆国は既存の83 kmの運河を完成させた。第二次世界大戦中、運河の戦略的重要性のために、アメリカは運河へのアクセスを広範囲に要塞化した。

1903年から1968年まで、パナマは商業志向の寡頭制によって支配される立憲民主主義国家であった。1950年代になると、パナマ軍は寡頭制の政治的覇権に挑戦し始めた。1960年代初頭には、ヘイ・ブノー=バリリャ条約の再交渉を求めるパナマ国内の持続的な圧力も始まり、1964年初頭には暴動が発生し、広範な略奪と数十人の死者を出し、アメリカ大使館の避難につながった。このパナマ国旗事件は、パナマ国民の反米感情と主権回復への強い願いを象徴する出来事であった。

ロブレス・ジョンソン条約の交渉の最中、パナマは1968年パナマ総選挙を実施した。候補者は以下の通りであった。

- アルヌルフォ・アリアス博士、国民連合(Unión Nacional)

- アントニオ・ゴンサレス・レビーリャ、キリスト教民主党(Democracia Cristiana)

- ダビド・サムディオ技師、人民同盟(Alianza del Pueblo)、政府の支援を受けていた。

アリアス・マドリードは、暴力と人民同盟に対する不正疑惑に満ちた選挙の勝者と宣言された。1968年10月1日、アリアス・マドリードはパナマ大統領に就任し、蔓延する汚職を終わらせ、新しいパナマへの道を開く「国民連合」政府を率いることを約束した。その1週間半後の1968年10月11日、国家警備隊(Guardia Nacional)はアリアスを追放し、1989年のアメリカによる侵攻で頂点に達する下降線を辿り始めた。国家警備隊の階層を尊重すると約束していたアリアスは、その約束を破り、警備隊の大規模な再編を開始した。警備隊と自身の既得権益を守るため、オマール・トリホス・エレラ中佐とボリス・マルティネス少佐は政府に対する別の軍事クーデターを指揮した。

軍部は、アリアス・マドリードが独裁政権を樹立しようとしていたと宣言して自らを正当化し、立憲政治への復帰を約束した。その間、警備隊はクーデターへの支持を得るための一連のポピュリズム的措置を開始した。その中には以下のものがあった。

- 1969年1月31日までの食料品、医薬品、その他の物品の価格凍結

- 家賃水準の凍結

- パナマ・ビエホ歴史地区周辺の地区における不法占拠家族の永住権の合法化

これと並行して、軍部は共産主義者とレッテルを貼られた反対派に対する弾圧政策を開始した。軍部は新しい選挙を手配するための暫定政府評議会を任命した。しかし、国家警備隊は権力を放棄することに非常に消極的であることが判明し、やがて自らを「革命政府」(El Gobierno Revolucionario)と呼ぶようになった。

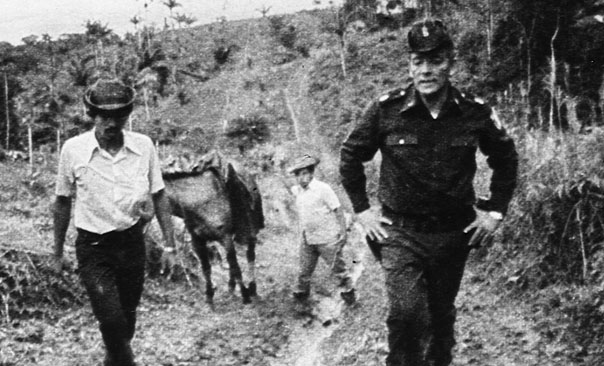

3.4.1. 軍事政権とアメリカ合衆国の介入

オマール・トリホス将軍の統治下で、軍部は国の政治経済構造を変革し、社会保障サービスの大規模な普及を開始し、公教育を拡大した。この時期、トリホスはパナマ運河条約の再交渉に尽力し、1977年にアメリカのジミー・カーター大統領との間でトリホス・カーター条約を締結した。これにより、1999年12月31日にパナマ運河および運河地帯の主権がパナマに完全に返還されることが決定された。これはパナマの国家主権回復に向けた大きな一歩であったが、トリホス政権下では言論の自由や政治活動の自由は制限され、反対派への弾圧も行われた。トリホスはカリスマ的な指導者として国民の一定の支持を得たものの、その統治は権威主義的性格を帯びていた。

1972年に憲法が改正された。憲法改正のため、軍部は新たな組織であるコレヒミエント代表者会議を創設し、これが国民議会に取って代わった。人民の力(Poder Popular)としても知られるこの新しい議会は、軍部が選出した505人の議員で構成され、軍部が排除した政党の参加はなかった。新憲法はオマール・トリホスをパナマ革命の最高指導者と宣言し、彼に6年間の無制限の権力を与えたが、立憲性の体裁を保つため、デメトリオ・B・ラカスが同期間の大統領に任命された。

1981年、トリホスは飛行機事故で死亡した。トリホスの死はパナマの政治的進化の方向性を変えた。1983年の憲法改正で軍の政治的役割が禁止されたにもかかわらず、当時パナマ国防軍(PDF)として知られていた軍は、パナマの政治生活を支配し続けた。この時までに、マヌエル・ノリエガ将軍はPDFと文民政府の両方をしっかりと掌握していた。

1984年パナマ総選挙の候補者は以下の通りであった。

- ニコラス・アルディート・バルレッタ・バリャリーノ、UNADEと呼ばれる連合で軍部の支援を受けた。

- アルヌルフォ・アリアス・マドリード、野党連合ADO。

- 元将軍ルベン・ダリオ・パレデス、マヌエル・ノリエガによって早期退職を強要され、人民国家主義党(Partido Nacionalista Popular、PAP)から出馬。

- カルロス・イバン・スニガ、人民行動党(Partido Acción Popular、PAPO)から出馬。

バルレッタは不正選挙と見なされた選挙の勝者と宣言された。バルレッタは経済的に破綻し、国際通貨基金と世界銀行に巨額の負債を抱える国を継承した。経済危機とバルレッタの国の債権者を鎮静化させる努力の中で、街頭抗議が起こり、軍事弾圧も行われた。

一方、ノリエガ政権は軍部とその同盟者のための並行的な収入源として機能する、巧妙に隠された犯罪経済を育成し、麻薬とマネーロンダリングからの収益を提供していた。軍事独裁政権の終わりに向けて、新たな中国移民の波がアメリカ合衆国への移住を期待して地峡に到着した。中国人の密輸は巨大なビジネスとなり、ノリエガ政権に最大2.00 億 USDの収益をもたらした。

軍事独裁政権は100人以上のパナマ人を暗殺または拷問し、少なくともさらに100人の反体制派を亡命に追い込んだ。ノリエガ政権はアメリカ合衆国の支援を受けており、中央アメリカで二重の役割を果たし始めた。パナマの外務大臣を含む様々なラテンアメリカ諸国の外務大臣によって開始されたイニシアチブであるコンタドーラ・グループが地域の平和を達成するために外交努力を行っている間、ノリエガはCIAに代わってニカラグアのコントラや地域の他のゲリラに武器と弾薬を供給した。

1987年6月6日、最近退役したロベルト・ディアス・エレラ大佐は、ノリエガがノリエガの後任として彼を軍の最高責任者にするはずだった合意された「トリホス計画」を破ったことに憤慨し、政権を非難することを決意した。彼は選挙不正の詳細を明らかにし、ノリエгаがトリホスの死を計画したと非難し、トリホスが亡命したイランの指導者に亡命を与えるためにイランのシャーから1200.00 万 USDを受け取ったと宣言した。彼はまた、当時の野党指導者であったウゴ・スパダフォラ博士の斬首による暗殺でノリエガを非難した。

1987年6月9日の夜、「市民十字軍」(Cruzada Civilista)が結成され、市民的不服従行動の組織化を開始した。十字軍はゼネストを呼びかけた。これに対し、軍部は憲法上の権利を停止し、国に非常事態を宣言した。7月10日、市民十字軍は大規模なデモを呼びかけ、軍の特別機動隊「ドーベルマン」によって暴力的に鎮圧された。後に「黒い金曜日」(El Viernes Negro)として知られるその日は、多くの人々が負傷し死亡した。

アメリカ合衆国大統領ロナルド・レーガンは軍事政権に対する一連の制裁を開始した。アメリカ合衆国は、パナマの国内政治危機とアメリカ大使館への攻撃に対応して、1987年半ばにパナマへの経済的および軍事的援助を凍結した。制裁はノリエガを追放することに失敗したが、パナマ経済に深刻な打撃を与えた。パナマの国内総生産(GDP)は1987年から1989年の間にほぼ25パーセント減少した。

1988年2月5日、マヌエル・アントニオ・ノリエガ将軍は、タンパとマイアミの連邦大陪審によって麻薬密売で告発された。ヒューマン・ライツ・ウォッチは1989年の報告書で、「ワシントンは、1988年2月にフロリダの2つの大陪審がノリエガ将軍を起訴するまで、長年にわたりパナマでの人権侵害を見て見ぬふりをしてきた」と書いている。

1988年4月、アメリカのロナルド・レーガン大統領は国際緊急経済権限法を発動し、すべてのアメリカの組織におけるパナマ政府の資産を凍結した。1989年5月、パナマ国民は圧倒的多数で反ノリエガ候補に投票した。ノリエガ政権は即座に選挙を無効にし、新たな弾圧を開始した。

3.4.2. アメリカによるパナマ侵攻 (1989年)

1989年12月20日、アメリカ合衆国はジャスト・コーズ作戦のコードネームの下、パナマに侵攻した。アメリカ合衆国は、この作戦が「パナマにおけるアメリカ市民の生命を保護し、民主主義と人権を守り、麻薬密売と戦い、トリホス・カーター条約で要求されているパナマ運河の中立性を確保するために必要だった」と述べた。この侵攻は、ノリエガ政権の独裁、麻薬取引への関与、そしてアメリカ人に対する脅威を理由として正当化されたが、国際法違反であるとの批判も多く、パナマの主権を侵害する行為としてラテンアメリカ諸国を中心に強い反発を招いた。

アメリカは兵士23人が死亡、324人が負傷したと報告し、パナマ兵の死者数は450人と推定されている。この紛争における民間人の死者数の推定は200人から4,000人の範囲である。国際連合はパナマの民間人の死者数を500人とし、アメリカズ・ウォッチは300人と推定し、アメリカ合衆国は民間人202人が死亡したという数字を出し、元アメリカ司法長官ラムゼイ・クラークは4,000人の死者を推定した。これはベトナム戦争以来最大のアメリカ軍事作戦であった。パナマ運河委員会とアメリカ軍に勤務していたアメリカ市民(およびその扶養家族)で、パナマ国防軍によって殺害された人の数は完全には明らかにされていない。

12月29日、国際連合総会はパナマへの介入を「国際法および国家の独立、主権、領土保全の明白な違反」と呼ぶ決議を承認した。同様の決議は国際連合安全保障理事会でアメリカ合衆国、イギリス、フランスによって拒否権が行使された。ノリエガは捕らえられ、裁判のためにマイアミに空輸された。紛争は1990年1月31日に終結した。

多くが貧困ライン以下で生活していた都市部の住民は、1989年の介入によって大きな影響を受けた。1995年に国連パナマ技術援助ミッションが指摘したように、戦闘により2万人が避難した。最も大きな被害を受けた地区はパナマ市のエル・チョリーヨ地区で、いくつかのアパートブロックが完全に破壊された。戦闘によって引き起こされた経済的損害は、15.00 億 USDから20.00 億 USDの間と推定されている。パナマ国民の多くは介入を支持した。

この侵攻によりノリエガ政権は崩壊し、選挙で選ばれていたギジェルモ・エンダラが大統領に就任したが、パナマ国民の生命と財産に甚大な被害が生じ、その後のパナマ社会に深い傷跡を残した。アメリカによる一方的な軍事介入は、中南米におけるアメリカの覇権主義的な行動として、また、小国の主権を踏みにじる行為として、国際的な議論を呼んだ。

3.4.3. 運河返還と現代

パナマ選挙管理委員会は文民憲法政府の回復に迅速に動き、1989年12月27日に1989年5月の選挙結果を回復し、ギジェルモ・エンダラ大統領とギジェルモ・フォード副大統領、リカルド・アリアス・カルデロン副大統領の勝利を確認した。

5年間の任期中、しばしば分裂した政府は国民の高い期待に応えるのに苦労した。新しい警察隊は前任者よりも大幅に改善されたが、犯罪を完全に抑止することはできなかった。エルネスト・ペレス・バジャダレスは、国際的に監視された選挙運動の後、1994年9月1日に大統領に就任した。

1999年12月31日、トリホス・カーター条約に基づき、パナマ運河の管理権および運河地帯の主権が完全にパナマに返還された。これはパナマの国家主権の完全な回復を意味し、国民的悲願の達成であった。この歴史的な出来事は、パナマの新たな時代の幕開けを象徴し、国民に大きな誇りと希望を与えた。

1999年9月1日、元大統領アルヌルフォ・アリアス・マドリードの未亡人であるミレヤ・モスコソが、自由で公正な選挙でPRD候補のマルティン・トリホス(オマール・トリホスの息子)を破り就任した。モスコソ政権は、特に子供と若者の育成、保護、および一般的な福祉のための社会プログラムの強化を試みた。モスコソ政権はパナマ運河の移管を成功裏に処理し、運河の管理において効果的であった。

PRDのマルティン・トリホスは2004年に大統領に就任し、国民議会で過半数を獲得した。トリホスは、モスコソ政権とペレス・バジャダレス政権に蔓延していた汚職に対する「ゼロ・トレランス」を公約の一つとして選挙運動を行った。就任後、トリホスは政府をより透明にする多くの法律を可決した。彼は、政府および市民社会、労働団体、宗教指導者の最高レベルを代表するメンバーで構成される国家腐敗防止評議会を結成した。さらに、彼の最も近い閣僚の多くは、トリホス政府の腐敗防止目標への支持で知られる非政治的なテクノクラートであった。トリホス政権の腐敗に対する公的な立場にもかかわらず、特に政治的またはビジネスエリートが関与する多くの注目を集める事件は、決して実行されなかった。

保守的なスーパーマーケット界の大物リカルド・マルティネリは、2009年パナマ総選挙で地滑り的勝利を収め、マルティン・トリホスの後任として選出された。マルティネリのビジネス手腕は、大不況中の成長鈍化を懸念する有権者を引き付けた。4党野党「変革のための同盟」を代表して立候補したマルティネリは、政権与党の左翼民主革命党(PRD)の候補者が37パーセントであったのに対し、60パーセントの票を獲得した。

2014年5月4日、パナメニスタ党の候補者である副大統領フアン・カルロス・バレーラが、2014年の大統領選挙で39パーセント以上の票を獲得し、彼の元政治パートナーであるリカルド・マルティネリの党、民主変革党とその候補者ホセ・ドミンゴ・アリアスを破って勝利した。彼は2014年7月1日に就任した。2019年7月1日、ラウレンティノ・コルティソが大統領に就任した。コルティソは、2019年パナマ総選挙における民主革命党(PRD)の候補者であった。

コルティソ大統領の任期中、COVID-19パンデミックとその経済的影響、そして2022年パナマ抗議デモや2023年パナマ抗議デモなど、国内で数多くの出来事が発生した。

2024年7月1日、ホセ・ラウル・ムリーノがパナマの新大統領として就任した。元大統領リカルド・マルティネリの緊密な同盟者であるムリーノは、2024年5月の大統領選挙で勝利した。

運河返還後のパナマは、政治的安定と経済発展を目指し、民主主義制度の強化、汚職対策、社会格差の是正、持続可能な開発など、多くの課題に取り組んでいる。パナマ文書問題(2016年)は、タックスヘイブンとしてのパナマの役割や金融の透明性に関する国際的な議論を巻き起こし、国内の改革への圧力となった。国際社会との協調を保ちつつ、国民生活の向上と国家のさらなる発展が追求されている。

4. 地理

パナマは中央アメリカに位置し、カリブ海と太平洋の両方に面し、コロンビアとコスタリカの間に位置する。国土の大部分は北緯7度から10度、西経77度から83度の間に位置する(一部地域は西経83度より西にある)。パナマ地峡に位置するその立地は戦略的に重要である。2000年までに、パナマは大西洋とカリブ海を太平洋北部に結ぶパナマ運河を管理するようになった。パナマの総面積は7.42 万 km2である。

パナマの地理の際立った特徴は、大陸分水嶺を形成する山と丘の中心的な尾根である。この分水嶺は北アメリカの大きな山脈の一部を形成しておらず、コロンビア国境付近にのみ南アメリカのアンデス山脈系に関連する高地が存在する。分水嶺を形成する尾根は、海底からの隆起によって形成された高度に侵食されたアーチであり、その山頂は火山性の貫入によって形成された。

分水嶺の山脈は、コスタリカ国境付近ではタラマンカ山脈と呼ばれている。さらに東に進むとセラニア・デ・タバサラとなり、パナマ運河が位置する地峡の低い鞍部に近い部分は、しばしばシエラ・デ・ベラグアスと呼ばれる。全体として、コスタリカと運河の間の山脈は、地理学者によって一般的に中央山脈と呼ばれている。

国内の最高地点はバル火山で、標高は3475 mに達する。パナマとコロンビアの間には、ほとんど通行不可能なジャングルがダリエン地峡を形成しており、そこではコロンビアのゲリラや麻薬密売人が活動し、時には人質を取ることもある。これは、政情不安や森林保護運動とともに、アラスカからパタゴニアまで続く完全な道路であるパンアメリカンハイウェイにおける唯一の途切れた区間となっている。

パナマの野生生物は中央アメリカで最も多様性に富んでいる。北アメリカの野生生物だけでなく、多くの南アメリカの種も生息している。

4.1. 地形と水系

パナマの起伏に富んだ景観には、約500の河川が網の目のように流れている。これらの河川のほとんどは航行不可能で、多くは急流な高地の小川として始まり、谷間を蛇行し、沿岸デルタを形成する。しかし、パナマ中央部に位置するチャグレス川(Río Chagres)は、数少ない広大な河川の一つであり、水力発電の源でもある。川の中央部はガトゥン・ダムによって堰き止められ、パナマ運河の一部を構成する人造湖であるガトゥン湖を形成している。この湖は、1907年から1913年にかけてチャグレス川を横断するガトゥン・ダムの建設によって造られた。完成当時、ガトゥン湖は世界最大の人造湖であり、ダムは最大のアースダムであった。川は北西に流れカリブ海に注ぐ。カンピア湖とマッデン湖(これらもチャグレス川から水が供給されている)は、旧運河地帯の地域に水力発電を供給している。

水力発電のもう一つの源であるチェポ川(Río Chepo)は、太平洋に注ぐ300以上の河川の一つである。これらの太平洋側の河川は、カリブ海側の河川よりも長く、流れが緩やかである。その流域もより広大である。最も長い川の一つはトゥイラ川(Río Tuira)で、サン・ミゲル湾に流れ込み、国内で唯一大型船が航行可能な河川である。

パナマの地形は、中央を東西に貫く大陸分水嶺によって特徴づけられる。この分水嶺は、コスタリカ国境付近のタラマンカ山脈から東に延び、セラニア・デ・タバサラ、そして運河に近いシエラ・デ・ベラグアスへと続く。国内最高峰は西部にあるバル火山(3475 m)で、火山地形が顕著である。河川は数多く、太平洋側とカリブ海側に分かれて注ぐ。太平洋側の河川は比較的長く緩やかで、チャグレス川、チェポ川、トゥイラ川などが主要な水系を形成する。特にチャグレス川はパナマ運河の水源として極めて重要であり、ガトゥン湖などの人造湖が運河システムの一部となっている。これらの水資源は、水運のみならず水力発電にも利用されている。

4.2. 気候

パナマは熱帯気候に属する。気温は一様に高く、相対湿度も同様であり、季節による変動はほとんどない。日較差は小さい。首都の典型的な乾季の日には、早朝の最低気温は24 °C、午後の最高気温は30 °C程度である。気温が32 °Cを超えることは短時間に限られる。地峡の太平洋側の気温はカリブ海側よりもやや低く、国内のほとんどの地域では夕暮れ後にそよ風が吹く傾向がある。山脈の高地では気温が著しく低くなり、パナマ西部のタラマンカ山脈では霜が降りることもある。

気候地域は気温よりも降水量に基づいて決定され、降水量は地域によって年間1300 mm未満から3000 mm以上まで変化する。ほぼすべての雨は雨季に降り、雨季は通常4月から12月までであるが、その長さは7ヶ月から9ヶ月まで様々である。一般的に、降水量はカリブ海側が太平洋側の大陸分水嶺よりもはるかに多く、これは部分的には近隣での時折の熱帯低気圧活動によるものである。パナマは主要開発地域の外側に位置している。パナマシティの年間平均降水量は、コロンの半分強である。

パナマは、二酸化炭素を大気中に放出する量よりも多く吸収する、世界で3つのカーボンネガティブ国の1つである。他の2カ国はブータンとスリナムである。

パナマの気候は典型的な熱帯海洋性気候で、年間を通じて高温多湿である。明確な乾季と雨季があり、乾季は通常12月から4月、雨季は5月から11月まで続く。降水量は地域差が大きく、カリブ海側は太平洋側よりも著しく多い。特に山岳地帯では降水量が多くなる傾向がある。年間平均気温は低地で摂氏27度前後だが、高地では涼しくなる。

4.3. 生物多様性

パナマの熱帯環境は豊富な植物を育んでいる。森林が優勢で、所々草原、低木林、農作物によって中断されている。パナマのほぼ40%がまだ森林に覆われているが、森林破壊は雨の多い森林地帯にとって継続的な脅威となっている。森林被覆率は1940年代以降50%以上減少している。北東部のジャングルから南西部の草原まで広く行われている自給自足農業は、主にトウモロコシ、豆、塊茎類の栽培からなる。マングローブ林は両海岸の一部に沿って発生し、コスタリカ近郊のデルタ地帯にはバナナプランテーションが広がっている。多くの場所で、多層林の熱帯雨林が一方の海岸のマングローブ林に隣接し、他方の斜面の低地まで広がっている。パナマは2019年の森林景観保全指数の平均スコアが6.37/10で、172カ国中78位であった。

ソベラニア国立公園は野鳥観察のための鳥類の多様性が最も高く、525種以上の鳥類が生息している。また、カピバラやコヨーテなどの哺乳類、グリーンイグアナなどの爬虫類、オオヒキガエルなどの両生類など、さまざまな動物も生息している。

2022年5月、低炭素航空燃料の供給を増やすため、パナマ政府とエネルギー企業は、国内に主要な先進バイオ燃料精製所を開発する計画を発表した。

パナマは北アメリカ大陸と南アメリカ大陸を繋ぐ陸橋としての地理的特性から、非常に豊かな生物多様性を有している。熱帯雨林、雲霧林、マングローブ林、サンゴ礁など多様な生態系が存在し、多くの固有種を含む動植物が生息している。ダリエン国立公園、ラ・アミスター国際公園(コスタリカと共有)、コイバ国立公園などはユネスコ世界遺産(自然遺産)にも登録されている。

しかし、森林伐採、農地拡大、都市開発などによる生息地の破壊や環境汚染が深刻な問題となっており、政府やNGOによる環境保全活動や持続可能な開発への取り組みが進められている。特にパナマ運河の運営や拡張は、周辺の生態系への影響が懸念され、環境配慮が求められている。

4.4. 主要な港

カリブ海沿岸にはいくつかの自然港がある。しかし、1980年代後半には、運河のカリブ海側終点であるクリストバルが唯一の重要な港湾施設を持っていた。コスタリカのビーチに近いボカス・デル・トロ諸島の多数の島々は、広大な自然の停泊地を提供し、アルミランテのバナナ港を保護している。コロンビアに近い350以上のサンブラス諸島は、保護されたカリブ海沿岸に沿って160 km以上にわたって連なっている。

パナマ運河の両端に位置するターミナル港、すなわちコロンのクリストバル港とバルボア港は、取り扱われるコンテナユニット数(TEU)において、ラテンアメリカでそれぞれ第2位と第3位にランクされている。バルボア港は182ヘクタールをカバーし、コンテナ用の4つのバースと2つの多目的バースを備えている。合計で、バースの長さは2400 m以上で、水深は15 mである。バルボア港には18基のスーパーポストパナマックスおよびパナマックス岸壁クレーンと44基のガントリークレーンがある。バルボア港には2100 m2の倉庫スペースもある。

クリストバル港(パナマ港クリストバル、マンサニージョ国際ターミナル、コロンコンテナターミナルのコンテナターミナルを含む)は、2009年に2,210,720 TEUを取り扱い、ラテンアメリカではブラジルのサントス港に次いで第2位であった。

大型VLCC(超大型原油タンカー)を収容できる優れた深水港は、パナマのコスタリカとの西国境に近いチリキ県チャルコ・アスール(太平洋側)とボカス・デル・トロ県チリキ・グランデ(大西洋側)にある。地峡を131 km横断するトランス・パナマ・パイプラインは、1979年以来チャルコ・アスールとチリキ・グランデの間で稼働している。

パナマ運河の存在は、太平洋側とカリブ海側の両岸に大規模な港湾施設の発展を促した。太平洋側の主要港はバルボア港であり、カリブ海側の主要港はクリストバル港とマンサニージョ国際ターミナル(コロン市)である。これらの港は、パナマ運河を利用する船舶へのサービス提供、積み替え貨物の取り扱い、そしてコロン自由貿易地域との連携により、国際物流のハブとして極めて重要な役割を担っている。これらの港湾施設は、パナマ経済における運輸・物流部門の根幹を成し、国の歳入と雇用に大きく貢献している。

5. 政治

パナマの政治は、大統領が元首と行政の長を兼ねる大統領制代議制民主主義共和制の枠組みの中で行われ、複数政党制を採用している。行政権は政府によって行使される。立法権は政府と国民議会の両方に与えられている。司法府は行政府と立法府から独立している。

国政選挙は18歳以上のすべての市民が参加できる。行政府と立法府の国政選挙は5年ごとに行われる。司法府の構成員(裁判官)は国家元首によって任命される。パナマの国民議会は、固定された選挙区における比例代表制によって選出されるため、多くの小政党が代表されている。大統領選挙は単純多数決を必要とする。過去5人の大統領のうち、50パーセント以上の一般投票を得て選出されたのは元大統領リカルド・マルティネリのみである。

マヌエル・ノリエガの軍事独裁政権が1989年に終焉して以来、パナマは対立する政治勢力への5回の平和的な政権移譲を完了している。政界は2つの主要政党と、多くがイデオロギーよりも個々の指導者によって動かされる様々な小政党によって支配されている。元大統領マルティン・トリホスはオマール・トリホス将軍の息子である。彼は元大統領アルヌルフォ・アリアスの未亡人であるミレヤ・モスコソの後を継いだ。パナマの直近の2024年パナマ総選挙は2024年5月5日に行われた。

USAIDのウェブサイトは、パナマの民主主義を0.83/1と評価しているが、政治腐敗については0.5/1に過ぎない。パナマは、1989年に民主主義に復帰して以来、数十年にわたる軍事政権後の影響を根絶しようと努めてきた。2020年には、政府の腐敗を含む腐敗により、パナマは年間GDPの約1%を失っていると報告された。

5.1. 政府構造

パナマは、大統領を元首とする立憲共和制の国である。行政権は大統領が率いる政府にあり、大統領は国民の直接選挙によって選出され、任期は5年で再選は禁止されている。立法権は一院制の国民議会(Asamblea Nacional)にあり、議員は比例代表制と小選挙区制を併用した選挙で選出され、任期は5年である。司法権は最高裁判所を頂点とする司法府が担い、行政府と立法府からの独立が憲法で保障されている。最高裁判所の判事は大統領が任命し、国民議会の承認を得る。

5.2. 主要政党と政治文化

パナマの主要政党には、中道右派の民主変革党(CD)、中道左派の民主革命党(PRD)、中道右派のパナメニスタ党などがある。これら以外にも多くの小政党が存在し、連立政権が組まれることも少なくない。パナマの政治は、1989年のアメリカによるパナマ侵攻による軍事政権の終焉以降、民主化が進展したが、依然として汚職問題や政治腐敗が深刻な課題として指摘されている。国民の政治参加意識は比較的高く、選挙の投票率も高い傾向にある。しかし、政治家個人の影響力やポピュリズム的な傾向も一部に見られ、安定した政策運営や長期的な国家戦略の策定においては課題も残る。民主主義の成熟度を高め、国民の信頼を得られる政治文化の醸成が求められている。

5.3. 対外関係

パナマの外交政策は、伝統的にアメリカ合衆国との関係が基軸となってきた。パナマ運河の存在は両国関係に常に大きな影響を与え、協力と緊張の関係が繰り返されてきた。1999年の運河完全返還以降は、より対等なパートナーシップを目指している。アメリカは依然としてパナマの主要な貿易相手国であり、安全保障面でも協力関係にあるが、パナマは外交の多角化も進めている。

近隣の中南米諸国とは、中米統合機構(SICA)やラテンアメリカ・カリブ諸国共同体(CELAC)などの枠組みを通じて協力関係を強化している。特に経済、環境、安全保障などの分野での地域協力が重視されている。

2017年には中華民国(台湾)と断交し、中華人民共和国と国交を樹立した。これは、中国の経済的影響力の増大を背景としたものであり、パナマの外交政策における大きな転換点となった。中国はパナマ運河の主要利用国の一つであり、インフラ投資などを通じてパナマとの関係を深めている。しかし、2024年頃からは、アメリカからの圧力もあり、中国との関係を見直し、一帯一路構想からの離脱を示唆するなど、外交方針に変化が見られる。

パナマは国際連合、米州機構(OAS)などの国際機関にも積極的に参加し、国際社会における役割を果たそうとしている。人権問題や環境問題、麻薬取引対策など、地球規模の課題への取り組みにも関与している。タックス・ヘイヴンとしての国際的な批判を受け、金融の透明性向上にも努めている。

5.3.1. 日本との関係

日本とパナマは1904年に外交関係を樹立して以来、伝統的に友好関係にある。日本はパナマ運河の主要利用国の一つであり、経済的な結びつきが強い。多くの日本企業がパナマに進出し、特に海運業や金融業、建設業などで活動している。日本はパナマにとって重要な貿易相手国であり、投資国でもある。

文化交流も行われており、人的往来も存在する。パナマには日系人のコミュニティも存在する。日本政府はパナマに対して政府開発援助(ODA)を通じた支援も行ってきた。

近年では、両国間の経済連携協定(EPA)締結に向けた動きや、インフラ整備、環境技術などの分野での協力が模索されている。

5.4. 軍事

パナマは、1989年のアメリカによるパナマ侵攻の後、1990年にパナマ国防軍を解体した。現行憲法では常備軍の保有を禁止しており、国防および国内の治安維持はパナマ国家保安隊(Fuerzas Públicas de Panamá)が担っている。国家保安隊は、国家警察(Policía Nacional)、国家航空海上保安隊(Servicio Nacional Aeronaval, SENAN)、国境警備隊(Servicio Nacional de Fronteras, SENAFRONT)、および大統領警護などを担当する機関保護サービス(Servicio de Protección Institucional, SPI)から構成される。

これらの組織は法執行を任務とし、限定的な軍事行動も遂行可能である。コスタリカと並び、常備軍を廃止したラテンアメリカの国の一つである。2017年、パナマは核兵器禁止条約に署名した。

6. 行政区分

パナマは10の県(Provincias)と、6つの先住民自治区であるコマルカ(Comarcas indígenas)に分けられる。各県には知事が置かれ、さらに地区(distritos)とコレヒミエント(corregimientos、郡区)に細分化される。2014年1月1日には、パナマ県の西部が分割され、新たにパナマ・オエステ県が設置された。

6.1. 州 (Provincias)

パナマを構成する10州は以下の通りである。

- ボカス・デル・トロ県 (Bocas del Toro) - 北西部に位置し、カリブ海に面する。中心都市はボカス・デル・トロ。

- チリキ県 (Chiriquí) - 西部に位置し、コスタリカと国境を接する。中心都市はダビッド。国内最高峰のバル火山がある。

- コクレ県 (Coclé) - 中南部に位置し、太平洋に面する。中心都市はペノノメ。

- コロン県 (Colón) - 中北部に位置し、カリブ海に面する。パナマ運河のカリブ海側の入り口であり、中心都市はコロン。コロン自由貿易地域がある。

- ダリエン県 (Darién) - 東部に位置し、コロンビアと国境を接する。国内最大の県で、広大な熱帯雨林が広がる。中心都市はラ・パルマ。

- エレーラ県 (Herrera) - アスエロ半島の中央部に位置する。中心都市はチトレ。

- ロス・サントス県 (Los Santos) - アスエロ半島の東部に位置し、太平洋に面する。中心都市はラス・タブラス。

- パナマ県 (Panamá) - 中南部に位置し、首都パナマシティを含む。

- パナマ・オエステ県 (Panamá Oeste) - パナマ県から2014年に分割された新しい県。パナマシティの西側に位置する。中心都市はラ・チョレラ。

- ベラグアス県 (Veraguas) - 中西部に位置し、カリブ海と太平洋の両方に面する唯一の県。中心都市はサンティアーゴ・デ・ベラグアス。

6.2. コマルカ (Comarcas Indígenas)

パナマ国内には、先住民族の自治権を保障するために6つのコマルカ(先住民自治区)が設定されている。これらのコマルカは県と同等の行政単位として扱われるもの(comarca indígena con nivel de provincia)と、県内の地区や郡区レベルのものがある。

- 県レベルのコマルカ

- エンベラ・ウォウナーン自治区 (Emberá-Wounaan) - エンベラ族とウォウナーン族の自治区。ダリエン県内に散在する。

- グナ・ヤラ (Guna Yala) - クナ族の自治区。カリブ海沿岸のサンブラス諸島を含む。

- ナソ・ティエル・ディ自治区 (Naso Tjër Di) - ナソ族(テリベ族)の自治区。ボカス・デル・トロ県に隣接。2020年設立。

- ノベ・ブグレ自治県 (Ngäbe-Buglé) - ンガベ族(グアイミ族)とブグレ族の自治区。チリキ県、ベラグアス県、ボカス・デル・トロ県にまたがる。

- 県レベルに属さないコマルカ

- クナ・デ・マドゥガンディ自治区 (Kuna de Madugandí) - クナ族の自治区。パナマ県東部。

- クナ・デ・ワルガンディ自治区 (Kuna de Wargandí) - クナ族の自治区。ダリエン県北部。

これらのコマルカでは、それぞれの先住民族が独自の文化、言語、伝統を維持し、一定の自治権を行使している。しかし、土地所有権、天然資源の利用、貧困、社会サービスへのアクセスなど、依然として多くの課題に直面しており、先住民族の権利擁護はパナマ社会における重要なテーマである。

6.3. 主要都市

パナマの主要都市は、国の経済、文化、行政の中心として機能している。

- パナマシティ (Panama City) - 首都であり、国内最大の都市。太平洋側に位置し、パナマ運河の入り口でもある。国際金融センター、物流ハブとして発展しており、高層ビルが立ち並ぶ近代的な都市景観を持つ。パナマ・ビエホ(旧市街)と歴史地区はユネスコ世界遺産に登録されている。

- コロン (Colón) - カリブ海側に位置し、パナマ運河のもう一方の入り口。世界最大級のコロン自由貿易地域があり、国際貿易の拠点となっている。歴史的な建造物も残るが、一部地域では治安や貧困の問題も抱える。

- ダビッド (David) - 西部のチリキ県の県都。農業、商業の中心地であり、コスタリカとの国境にも近い。パナマ第3の都市。

- サンティアゴ・デ・ベラグアス (Santiago de Veraguas) - ベラグアス県の県都。国内中央部に位置し、農業や商業が盛ん。

- ラ・チョレラ (La Chorrera) - パナマ・オエステ県の県都。パナマシティの西に位置する衛星都市として成長している。

これらの都市は、それぞれの地域経済を牽引し、多様な文化活動の舞台となっている。

7. 経済

COVID-19のパンデミック以前、パナマ経済は地域平均の4倍の成長を遂げ、低いインフレ率の歴史を持つ高所得国の地位に押し上げられた。パナマ経済は主にサービス部門に基づいており、GDPのほぼ80%を占め、対外収益の大部分を占めている。サービスには、銀行、商業、保険、コンテナ港、船舶登録、医療・健康、観光が含まれる。パナマ運河と近隣のコロン自由貿易地域は経済的に重要な貢献をしている。国の産業には、航空機部品の製造、セメント、飲料、接着剤、繊維が含まれる。さらに、パナマからの輸出品には、バナナ、エビ、砂糖、コーヒー、衣料品が含まれる。パナマ経済は完全にドル化されており、米ドルが国内の法定通貨となっている。パナマは、コロンビアからの分離(米国の援助による)後、一時的に自国通貨を廃止し、1903年に米ドルを公式通貨として採用した最初の外国である。

2014年から2019年にかけて、パナマのGDPは平均4.7%成長したが、ラテンアメリカ・カリブ海地域は平均1.1%の成長であった。2020年、パンデミックによりGDPは18%縮小し、地域で最大となった。2021年、経済は高いワクチン接種率、大規模な投資、新しい銅鉱山からの輸出増加に支えられ、15.3%成長した。経済は2023年に5.7%、2024年に5.8%成長すると予測されている。

2011年から2017年にかけて、メガプロジェクト開発(パナマ運河拡張、トクメン国際空港、パナマメトロ、パナマシティの急成長する不動産など)が成長を牽引した。この増加は2011年に11.3%でピークに達し、その後、ほとんどのプロジェクトが終了するにつれて2015年から2019年にかけて徐々に4.6%に減速した。以前は、パナマ運河拡張プロジェクトがしばらくの間経済拡大を後押しし、延長すると期待されていた。パナマはまた、米国のサービスに対する関税を撤廃するパナマ・アメリカ合衆国貿易促進協定にも署名している。

パナマは世界銀行高所得経済国と見なされているが、劇的な教育格差によって永続化されている著しい対照の国であり続けている。2015年から2017年の間に、1日あたり5.5米ドル未満の貧困は15.4%から推定14.1%に減少した。

2012年時点で、CIAワールドファクトブックによると、パナマの失業率は2.7%であった。2008年8月には食料余剰が記録された。人間開発指数では、パナマは2015年に60位にランクされた。近年、パナマ経済は好況を経験しており、実質国内総生産(GDP)の成長率は2006年から2008年にかけて平均10.4%を超えた。パナマ経済はラテンアメリカで最も急速に成長し、最もよく管理されている経済の一つであった。ラテンビジネス・クロニクルは、パナマが2010年から2014年までの5年間でラテンアメリカで最も急速に成長する経済となり、ブラジルの10%の成長率に匹敵すると予測した。

パナマ運河拡張計画は、しばらくの間、経済拡大を後押しし延長すると期待されている。パナマはまた、アメリカのサービスに対する関税を撤廃するパナマ・アメリカ合衆国貿易促進協定にも署名した。

パナマは高所得国と見なされているが、依然として劇的な教育格差によって永続化されている著しい対照の国であり続けている。2015年から2017年の間に、1日あたり5.5米ドル未満での貧困は15.4%から推定14.1%に減少した。

パナマ経済は、その重要な地理的位置のため、主に発達したサービス部門、特に商業、観光、貿易に基づいている。アメリカによる運河と軍事施設の引き渡しは、大規模な建設プロジェクトを生み出している。

パナマ運河の第3閘門を建設するプロジェクトは、2006年10月22日の国民投票で圧倒的に承認された(ただし、投票率は低かった)。プロジェクトの公式推定費用は52.50 億 USDであるが、運河は国家経済に数百万ドルの通行料収入をもたらし、大規模な雇用を提供するため、経済的に非常に重要である。運河の管理権のパナマ政府への移管は、85年間のアメリカの管理の後、1999年に完了した。

銅と金の鉱床は外国人投資家によって開発されており、すべてのプロジェクトが保護地域内にあるため、一部の環境団体を落胆させている。

経済発展の恩恵は一部の層に集中しやすく、貧富の格差は依然として大きな社会問題である。労働者の権利保護や、労働組合の活動も、経済成長を優先する政策の中で必ずしも十分に保障されているとは言えない状況も見られる。持続可能な開発と社会全体の公正な発展が、今後のパナマ経済の課題である。

7.1. 経済構造と主要部門

パナマ経済は、その戦略的な地理的位置を背景に、サービス業がGDPの約4分の3を占めるという際立った特徴を持つ。主要なサービス部門には、パナマ運河を中心とした運輸・物流業、国際金融業、コロン自由貿易地域を通じた商業、そして観光業がある。特にパナマ運河は、通行料収入、関連サービス、雇用創出を通じて国家経済に多大な貢献をしている。

金融業は、オフショア金融センターとしての役割も担い、多数の国際銀行が拠点を置いているが、タックス・ヘイヴンとしての側面やマネーロンダリング対策の透明性が国際的に問われることもある(パナマ文書など)。

農業部門では、バナナ、コーヒー、砂糖、エビなどが主要な輸出品目である。しかし、国土の多くが山がちであることや、サービス業への経済的依存度が高いことから、農業の国内経済に占める割合は比較的小さい。製造業も限定的で、航空機部品、セメント、飲料、繊維製品などが生産されている。

近年では、外国人投資による銅や金などの鉱物資源開発も進められているが、環境保護団体からは保護地域内での開発に対する懸念の声も上がっている。政府は、これらの主要経済部門の持続的発展と、経済成長の恩恵がより広く国民に行き渡るような政策を目指しているが、国内の貧富の格差や、一部産業における労働者の権利問題などは依然として課題である。

7.2. パナマ運河と経済的役割

パナマ運河は、世界の海運における最も重要な通路の一つであり、パナマ経済において中心的かつ多大な役割を果たしている。1914年の開通以来、大西洋と太平洋を結ぶこの運河は、国際貿易の時間とコストを大幅に削減し、世界の物流網に革命をもたらした。

運河からの通行料収入は、パナマ国家の歳入の大きな柱である。さらに、運河運営に関連する船舶修理、補給、金融、保険などの多岐にわたるサービス業が発展し、多くの雇用を創出している。1999年にアメリカ合衆国から完全に管理権が返還されて以降、パナマ運河庁(ACP)が運営を担当し、効率的かつ専門的な管理を行っている。

2016年には、船舶の大型化に対応するためのパナマ運河拡張計画が完了した。これにより、より大型の「ネオ・パナマックス」船の通航が可能となり、運河の通航能力は大幅に向上した。この拡張は、パナマ経済のさらなる成長を促進するとともに、国際海運におけるパナマの競争力を高めるものと期待されている。

一方で、運河の運営と拡張は、環境への影響も伴う。特に、運河の水源であるガトゥン湖や周辺の熱帯雨林生態系への負荷が懸念される。パナマ運河庁は、水資源の持続可能な管理や環境保護プログラムを実施し、環境への配慮に努めている。また、運河周辺の地域社会への経済的恩恵の分配や、運河開発に伴う住民移転などの社会的問題への対応も重要な課題となっている。パナマ運河は、単なる経済インフラではなく、パナマの国家アイデンティティと深く結びついた象徴であり、その持続可能な運営と発展は国の将来にとって極めて重要である。

7.3. 国際金融センターとしての役割

パナマは、20世紀初頭以来、運河からの収入をもとに中央アメリカ最大の地域金融センター(IFC)を築き上げてきた。その連結資産はパナマのGDPの3倍以上にもなる。銀行部門は2万4千人以上を直接雇用し、金融仲介はGDPの9.3%を占めている。パナマの金融セクターの安定性は主要な強みであり、同国の好調な経済およびビジネス環境の恩恵を受けてきた。銀行機関は健全な成長と堅実な金融収益を報告している。銀行監督体制は、有効な銀行監督のためのバーゼル・コア原則に概ね準拠している。地域金融センターとして、パナマは主にラテンアメリカ向けに一部の銀行サービスを輸出し、同国の経済において重要な役割を果たしている。しかし、パナマはアジアにおける香港やシンガポールのような金融センターとしての地位にはまだ及ばない。

パナマは依然として世界的にタックス・ヘイヴンとしての評判があるが、特に2016年のパナマ文書の公開以来、透明性の向上に合意している。資金洗浄対策勧告の完全遵守に向けて大きな進展が見られた。パナマは2016年2月に金融活動作業部会(FATF)のグレーリストから削除された。欧州連合も2018年にパナマをタックス・ヘイヴン・ブラックリストから削除した。しかし、努力はまだ必要であり、国際通貨基金(IMF)は繰り返し金融の透明性と財政構造の強化の必要性に言及している。

国際金融センターとしてのパナマは、その地理的利便性、ドル経済、比較的安定した政治経済状況、そして過去には緩やかな金融規制を背景に発展してきた。多くの国際銀行や金融機関がパナマに拠点を置き、オフショア金融サービス、資産管理、信託業務などを提供している。これにより、パナマは多額の外国資本を誘致し、金融セクターは国の重要な収入源の一つとなっている。

しかし、「タックス・ヘイヴン」としての側面は、租税回避やマネーロンダリング(資金洗浄)の温床となるリスクを常に抱えており、国際社会からの厳しい視線にさらされてきた。特に2016年に発覚した「パナマ文書」問題は、パナマの金融システムの透明性に対する懸念を世界的に高め、国際的な規制強化の圧力を強める結果となった。この事件を受け、パナマ政府は金融規制の強化、国際的な税務情報交換基準の受け入れ、資金洗浄対策の厳格化など、透明性向上に向けた取り組みを進めている。

金融センターとしての経済的恩恵を享受しつつ、国際的な規範を遵守し、不正資金の流れを断ち切るという社会的責任を果たすことが、パナマにとっての大きな課題である。国際的な信頼を維持し、持続可能な金融センターとしての地位を確立するためには、継続的な改革と国際協力が不可欠である。

7.4. 交通と物流

パナマは、トクメン国際空港を擁しており、これは中央アメリカ最大の空港であり、パナマのフラッグキャリアであるコパ航空のハブ空港でもある。さらに、国内には20以上の小規模な飛行場がある。

パナマの道路、交通、輸送システムは一般的に安全であるが、夜間の運転は困難であり、場合によっては地方自治体によって制限される。これは通常、非公式な集落で発生する。パナマの交通は右側通行であり、パナマの法律では運転手と乗客にシートベルトの着用が義務付けられている。高速道路は、ラテンアメリカの国としては一般的に整備されている。パンアメリカンハイウェイは、コスタリカとの国境から始まり、国を南北に縦断するが、ダリエン地峡と呼ばれる地域でコロンビアの手前で途切れている。

パナマシティ地域は、ミバスシステムによって公的に運営されている約150のバス路線と、パナマメトロの2つの高速輸送路線によって十分にサービスが提供されている。政府によるバス路線の運営以前は、パナマは「ディアブロ・ロホス」(英語:赤い悪魔)と呼ばれる個人経営のバスによってサービスが提供されており、これらは通常、アメリカ合衆国からの中古のスクールバスで、運行者によって鮮やかな色に塗装されていた。「ディアブロ・ロホス」の残りは、現在主に地方で使用されている。

パナマの交通と物流システムは、その地理的中心性とパナマ運河の存在により、国内経済および国際貿易において極めて重要な役割を担っている。

- 海上輸送: パナマ運河は世界の海上輸送の大動脈であり、年間多数の船舶が通航する。運河の両端にはバルボア港(太平洋側)とクリストバル港、マンサニージョ国際ターミナル(カリブ海側)といった大規模な港湾施設があり、コンテナ貨物の積み替え拠点(ハブポート)として機能している。コロン自由貿易地域と連携し、国際物流の中継地としての地位を確立している。

- 航空輸送: 首都近郊のトクメン国際空港は、中南米における主要なハブ空港の一つである。コパ航空の本拠地であり、南北アメリカ大陸およびヨーロッパを結ぶ多くの国際線が就航している。航空貨物の取扱量も多く、物流拠点としての機能も強化されている。

- 道路交通網: パンアメリカンハイウェイが国内を東西に貫いているが、東部のダリエン地峡で途切れており、南アメリカ大陸とは陸路で直接接続されていない。国内の主要都市間は舗装道路で結ばれているが、地方では未整備な区間も残る。都市部、特にパナマシティでは交通渋滞が慢性的な問題となっている。

- 鉄道: パナマ運河鉄道がパナマシティとコロンを結び、旅客輸送および貨物輸送(主にコンテナ)を行っている。これは運河と並行して走り、両洋間の物流を補完する役割を持つ。

- 都市交通: パナマシティでは、2014年に中米初の地下鉄であるパナマメトロが開通し、市民の足として利用されている。バス路線網も発達しているが、交通渋滞の影響を受けやすい。

これらの交通インフラと物流システムは、パナマを国際的なビジネス、貿易、観光の拠点たらしめる上で不可欠な要素であり、政府は継続的なインフラ整備と効率化を進めている。

7.5. 観光業

パナマの観光業は、政府による外国人客や退職者への税金および料金割引により、過去5年間成長を維持してきた。これらの経済的インセンティブにより、パナマは比較的退職に適した場所と見なされるようになった。パナマの不動産開発業者は、これらの訪問者インセンティブへの関心の高まりから、過去5年間で観光地の数を増やしてきた。

2008年の最初の9ヶ月間にヨーロッパからの観光客数は23.1%増加した。パナマ政府観光庁(ATP)によると、1月から9月までにヨーロッパから71,154人の観光客がパナマに入国し、これは前年同期より13,373人多い。ヨーロッパの観光客のほとんどはスペイン人(14,820人)で、イタリア人(13,216人)、フランス人(10,174人)、イギリス人(8,833人)がそれに続いた。ヨーロッパ連合で最も人口の多いドイツからは6,997人であった。ヨーロッパはパナマを観光地として宣伝するための主要市場の一つとなっている。

2012年には、観光の結果として45.85 億 USDがパナマ経済に流入した。これは国の国民総生産の11.34%を占め、他の生産部門を上回った。その年に到着した観光客数は220万人であった。

パナマは2012年に外国人観光投資を促進するため法律第80号を制定した。法律第80号は1994年の旧法第8号に代わるものである。法律第80号は、15年間の所得税および不動産税の100%免除、5年間の建設資材および設備の無関税輸入、5年間のキャピタルゲイン税免除を規定している。

パナマは、その豊かな自然、多様な文化、歴史的遺産、そして世界的に有名なパナマ運河を活かした観光業の発展に力を入れている。

- 自然観光: 熱帯雨林、国立公園(ダリエン国立公園、ソベラニア国立公園など)、美しいビーチ(ボカス・デル・トロ、サンブラス諸島など)、山岳リゾート(ボケテなど)があり、エコツーリズム、バードウォッチング、ダイビング、サーフィンなどが楽しめる。

- 文化・歴史観光: パナマ・ビエホ(スペイン植民地時代の最初の首都遺跡)とパナマシティ歴史地区(カスコ・ビエホ)はユネスコ世界遺産に登録されており、植民地時代の面影を残す歴史的建造物群が見どころである。クナ族のモラ刺繍などの先住民文化に触れることもできる。

- パナマ運河観光: ミラフローレス閘門やアグア・クララ閘門のビジターセンターでは、巨大な船舶が閘門を通過する様子を間近で見学でき、運河の歴史や仕組みを学ぶことができる。

- 都市観光・ショッピング: 首都パナマシティには、近代的な高層ビル群、高級ホテル、ショッピングモール、カジノなどがあり、都市型観光も盛んである。コロン自由貿易地域でのショッピングも一部観光客に人気がある。

政府は観光客誘致のため、インフラ整備、プロモーション活動、外国人退職者向けの優遇制度などを積極的に行っている。観光業は、外貨獲得、雇用創出、地域経済の活性化に貢献しており、パナマ経済の重要な柱の一つと位置づけられている。

7.6. 通貨

パナマの公式通貨はバルボア(Balboa、記号: B/.、ISO 4217コード: PAB)であるが、実際にはアメリカ合衆国ドル(USD)が法定通貨として日常的に流通している。バルボアは1903年の独立以来、1バルボア=1米ドルの固定レートで米ドルにペッグ(連動)されている。

紙幣は米ドル紙幣のみが使用され、パナマ独自の紙幣は発行されていない(過去に一度だけ1941年にアルヌルフォ・アリアス大統領によってバルボア紙幣が印刷されたが、数日後に回収され「7日間のドル」と呼ばれた。これらの紙幣は新政府によって焼却されたが、時折収集品として見つかることがある)。硬貨については、バルボア硬貨(センテシモ・デ・バルボア、1バルボア=100センテシモ)が鋳造され流通しているが、アメリカのセント硬貨も同様に広く使用されている。

この事実上のドル化(ダラーライゼーション)により、パナマは伝統的に低いインフレ率を維持してきた。経済取引のほとんどが米ドルで行われるため、通貨政策はアメリカの金融政策に大きく影響される。

2022年4月28日、パナマの議員たちはビットコインやその他の暗号資産の使用を合法化し規制する法案を承認したが、2023年7月14日、最高裁判所はこの法案を施行不能と宣言した。

7.7. 国際貿易

パナマの国際貿易は、その地理的条件と経済構造を反映して活発である。特に、以下の要素がパナマの貿易における重要な役割を担っている。

- コロン自由貿易地域 (Zona Libre de Colón, ZLC): カリブ海側の都市コロンに位置する西半球最大級の自由貿易地域。世界中から商品が集まり、主に中南米諸国へ再輸出される中継貿易の拠点となっている。衣類、電子製品、医薬品、香水など多様な品目が取り扱われ、パナマの輸出入額の大部分を占める。

- パナマ運河: 世界の海上輸送の要衝であり、多くの貨物船が利用する。運河通航料自体はサービス貿易に分類されるが、運河の存在が港湾物流や関連産業を発展させ、間接的に物品貿易を促進している。

- 主要輸出入品:

- 輸出品: バナナ、エビ、魚介類、コーヒー、砂糖、牛肉などの農水産物が中心。近年では銅鉱石の輸出も増加している。コロン自由貿易地域からの再輸出品も統計上、輸出に含まれる。

- 輸入品: 機械類、輸送機器、燃料、化学製品、食料品、医薬品、消費財など、幅広い品目を輸入に頼っている。コロン自由貿易地域への輸入も大きな割合を占める。

- 主要貿易相手国: アメリカ合衆国が最大の貿易相手国であり、輸出入ともに大きなシェアを占める。その他、中華人民共和国、欧州連合諸国、中南米諸国などが主要な貿易相手国となっている。特に中国は、パナマ運河の主要利用国であり、貿易額も増加傾向にある。

- 貿易協定: パナマはアメリカ合衆国、EU、カナダ、シンガポール、中南米諸国などと自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)を締結し、貿易の自由化と多角化を進めている。

パナマ政府は、貿易の円滑化、港湾インフラの整備、自由貿易地域の機能強化などを通じて、国際貿易ハブとしての地位をさらに高めることを目指している。

7.8. 鉱業

パナマにおける鉱業は比較的小規模ながら、特定の鉱物資源については経済的に重要な位置を占めている。

- 銅: 近年、パナマで最も注目されている鉱物資源は銅である。特に、コブレ・パナマ鉱山は世界最大級の露天掘り銅鉱山の一つであり、2019年から本格的な商業生産を開始した。この鉱山からの銅精鉱の輸出は、パナマの輸出額全体を大きく押し上げ、GDPにも貢献している。しかし、その開発は環境への影響や先住民コミュニティとの関係など、社会的な議論も引き起こしている。2023年には、この鉱山の操業契約を巡り大規模な抗議デモが発生し、契約の違憲性が問われる事態となった。

- 金: 金も古くから採掘されており、ダリエン県などの地域で砂金採掘が行われているほか、小規模な鉱山も存在する。

- その他: 銀、鉄鉱石、マンガンなどの埋蔵も確認されているが、商業的な大規模開発は限定的である。建設資材としての石材や砂利の採取も行われている。

鉱業開発は、経済成長や雇用創出への期待がある一方で、環境破壊、水質汚染、森林伐採、地域住民(特に先住民)の生活への影響といった問題を引き起こす可能性がある。このため、持続可能な開発の観点から、環境規制の遵守、地域社会との共存、そして収益の公正な分配などが重要な課題となっている。

8. 社会

パナマ社会は、その歴史的経緯と地理的条件から、多様な民族と文化が混在するモザイク状の様相を呈している。人口構成、言語、宗教、教育、保健、そして人権状況など、多岐にわたる側面からパナマ社会の現状を理解することができる。

8.1. 人口

2023年時点でのパナマの推定人口は、約440万人である。国際連合のデータによると、2021年の人口は約435万人であった。2010年の統計では、15歳未満の人口割合は29%、15歳から65歳までの人口は64.5%、65歳以上の人口は6.6%であった。

人口の半数以上が、首都パナマシティからコロンに至る大都市圏に集中している。パナマの都市人口率は75%を超えており、中央アメリカで最も都市化が進んだ国の一つである。

人口増加率は近年低下傾向にあるが、依然としてプラスを維持している。平均寿命は男性が約75歳、女性が約81歳(2021年推定)と、中南米諸国の中では比較的高い水準にある。

人口密度は国土全体では比較的低いが、都市部への人口集中が顕著である。年齢構成は、若年層の割合が徐々に減少し、高齢化が緩やかに進んでいるピラミッド型から釣鐘型への移行期にある。

| 県・自治区 | 人口 |

|---|---|

| ロス・サントス県 | 95,557 |

| ボカス・デル・トロ県 | 179,990 |

| コクレ県 | 266,969 |

| コロン県 | 298,344 |

| チリキ県 | 464,538 |

| ダリエン県 | 57,818 |

| エレーラ県 | 118,982 |

| パナマ県 | 1,656,339 |

| ベラグアス県 | 248,325 |

| クナ・ヤラ自治区 | 47,341 |

| エンベラ自治区 | 13,016 |

| ノベ・ブグレ自治区 | 224,823 |

8.2. 民族構成

パナマの民族構成は非常に多様である。2010年の統計によると、主な民族グループは以下の通りである。

- メスティーソ(ヨーロッパ系と先住民の混血):約65%。パナマ社会の多数派を形成。

- 先住民:約12.3%。主なグループとして、ンガベ族(グアイミ族)、クナ族、エンベラ族、ブグレ族、ウォウナーン族、ナソ族(テリベ族)、ブリブリ族などがいる。彼らは独自の文化、言語、伝統を保持しており、一部はコマルカと呼ばれる自治区に居住している。先住民族の権利擁護や社会経済的地位の向上は、パナマ社会における重要な課題である。

- アフリカ系(黒人またはアフリカ系の血を引く人々):約9.2%。植民地時代に奴隷として連れてこられた人々の末裔と、19世紀から20世紀初頭にかけてパナマ運河建設などのためにカリブ海諸島から移住してきた労働者の末裔(アフロ・アンティル人)に大別される。特にパナマシティのリオ・アバホ地区やカスコ・ビエホ地区、コロン市、ダリエン県、ボカス・デル・トロ県などに多く居住している。

- ムラート(ヨーロッパ系とアフリカ系の混血):約6.8%。

- ヨーロッパ系(白人):約6.7%。主にスペイン系の末裔だが、運河建設期などに移住してきたイタリア系、イギリス系、アメリカ系なども少数含まれる。

その他、アジア系(主に華人、インド系)のコミュニティも存在する。華人は19世紀の鉄道建設や運河建設の際に労働者として移住してきた人々の子孫が多く、特にチリキ県などに多く居住している。

このような多様な民族構成は、パナマの文化、社会、政治に複雑な影響を与えている。民族間の融和と共生、そして少数派集団の権利保障と社会的包摂が、公正な社会の実現に向けた課題となっている。

8.3. 言語

パナマの公用語はスペイン語であり、国民の大多数(約93%)が母語として使用している。パナマで話されるスペイン語は、パナマ・スペイン語として知られ、地域的な特徴を持つ。

英語も広く通用しており、特にビジネス界、観光業、国際的な業務に携わる人々の間では、スペイン語と英語のバイリンガルも多い。約14%のパナマ人が英語を話すとされ、公立学校での英語教育が義務化されているため、この数は増加すると予想されている。カリブ海沿岸部、特にボカス・デル・トロ県などでは、ジャマイカ・クレオール語に近い英語ベースのクレオール言語を話すアフロ・アンティル系住民もいる。

また、多様な先住民の言語も国内各地、主にそれぞれの自治区や居住地域で話されている。主なものに、ンガベレ語(グアイミ語)、クナ語、エンベラ語、ウォウナーン語、ナソ語(テリベ語)、ブリブリ語などがある。40万人以上のパナマ人が、これらの先住民言語と独自の文化を保持している。

その他、移民コミュニティでは中国語、アラビア語、ヒンディー語などの少数言語も使用されている。約4%がフランス語を、約1%がアラビア語を話すとのデータもある。

8.4. 宗教

キリスト教がパナマの主要な宗教である。政府が実施した2015年の公式調査によると、人口の63.2%がローマ・カトリック、25.0%が福音派プロテスタントであった。エホバの証人は1.4%、セブンスデー・アドベンチスト教会および末日聖徒イエス・キリスト教会(モルモン教)はそれぞれ0.6%であった。その他、仏教徒(0.4%)、ユダヤ教徒(0.1%)、無宗教(7.6%)、その他の宗教(0.4%)などが存在する。

パナマのバハイ教コミュニティは、国内人口の2%、約6万人と推定されており、その中にはグアイミ族の人口の約10%が含まれる。

小規模なグループには、聖公会信徒、イスラム教徒、ヒンドゥー教徒のコミュニティが含まれる。先住民の宗教には、クナ族のイベオルグンやンガベ族のマタタタなどがある。また、少数のラスタファリアンも存在する。

パナマ憲法は信教の自由を保障しており、宗教的寛容性は一般的に高い。

8.5. 教育

16世紀、パナマにおける教育はイエズス会によって提供された。公教育は、1903年にコロンビアから分離独立した直後にパナマで始まった。最初の取り組みは、教育の目標に対する父権主義的な見方によって導かれており、これは1913年の第1回パナマ教育会議でのコメントに示されている。「子供に与えられる文化的遺産は、彼が占めるべき、あるいは占めるであろう社会的地位によって決定されるべきである。このため、教育は学生が関連すべき社会階級に応じて異なるべきである。」このエリート主義的な焦点は、アメリカの影響下で急速に変化した。

2010年には、人口の94.1%が識字能力を持つと推定された(男性94.7%、女性93.5%)。パナマの教育は、6歳から15歳までのすべての子供にとって義務教育である。近年、すべてのレベル、特に上位レベルでの就学率は大幅に増加している。パナマはPISA調査に参加しているが、負債と不満足な試験結果のため、2018年まで参加を延期した。

パナマの教育制度は、初等教育(6年間)、前期中等教育(3年間)、後期中等教育(3年間)から成り、最初の9年間(初等教育と前期中等教育)が無償の義務教育とされている。後期中等教育を修了すると、大学などの高等教育機関への進学の道が開かれる。

識字率は比較的高く、2010年の推定で94.1%(男性94.7%、女性93.5%)である。しかし、都市部と地方、また民族間の教育格差は依然として課題である。特に先住民コミュニティにおける教育機会の不足や質の低さが指摘されている。

高等教育機関としては、国立のパナマ大学(Universidad de Panamá、1935年設立)とパナマ工科大学(Universidad Tecnológica de Panamá、1981年設立)が中心的な役割を担っている。その他、私立大学も多数存在する。歴史的にパナマのエリート層は子弟をアメリカやヨーロッパの学校で学ばせることが多かったため、国内の高等教育機関は中間層の子弟が主に学ぶ場となり、これが学生運動などを通じてパナマ・ナショナリズムの高揚に繋がった側面もある。大学進学率は中米諸国の中では高い水準にある。

教育の質の向上、教育格差の是正、そして労働市場のニーズに対応した人材育成が、パナマの教育における今後の重要な課題である。

8.6. 保健・医療

パナマの保健医療システムは、公的部門と民間部門によって提供されている。公的部門は、保健省(Ministerio de Salud, MINSA)と社会保険庁(Caja de Seguro Social, CSS)が中心的な役割を担っている。MINSAは主に予防医療、公衆衛生、そして社会保険に加入していない人々への医療サービスを提供し、CSSは被保険者とその家族に対して包括的な医療サービス(診療、入院、医薬品など)を提供している。

パナマの平均寿命は、2021年の推定で男性約75歳、女性約81歳と、中南米地域では比較的高い水準にある。主要な死因は、がん、心血管疾患、事故など、多くの先進国と同様の傾向を示している。しかし、依然として感染症(デング熱、マラリアなど熱帯病を含む)のリスクも存在する。

医療施設は首都パナマシティに集中しており、地方や先住民が多く住む地域では医療サービスへのアクセスが限られていることが課題である。医師や看護師などの医療従事者の数も、都市部と地方で偏りが見られる。

政府は、国民皆保険の実現、医療サービスの質の向上、地域間の医療格差の是正、そして生活習慣病対策や母子保健の強化などを重点課題として取り組んでいる。COVID-19のパンデミックは、パナマの保健医療システムの脆弱性を浮き彫りにし、公衆衛生体制の強化の必要性を改めて認識させた。

民間医療も発達しており、パナマシティには最新設備を備えた私立病院が複数存在し、富裕層や外国人駐在員などが利用している。

8.7. 治安・人権

パナマの全般的な治安状況は、中南米地域の中では比較的安定しているとされるものの、依然として注意が必要な側面がある。主要な犯罪類型としては、窃盗(スリ、置き引き、空き巣)、強盗、車両盗難などが挙げられる。特に首都パナマシティやカリブ海側のコロンなどの都市部では、これらの犯罪発生率が比較的高く、観光客が被害に遭うケースも報告されている。一部地域では、青少年凶悪犯罪集団(パンディージャス)による犯罪や、対立グループ間の抗争も発生している。

パナマはその地理的特性から、南米で生産された麻薬が北米やヨーロッパへ密輸される際の中継地点となっており、麻薬関連犯罪や組織犯罪も深刻な問題である。麻薬組織とパンディージャスの結びつきは、違法銃器の国内需要を助長し、殺人事件の約7割で銃器が使用されるなど、犯罪の凶悪化を招いている。政府は麻薬対策や組織犯罪対策に力を入れているが、完全な撲滅には至っていない。

人権状況については、憲法で基本的な人権が保障されており、民主的な制度の下で比較的良好な状態にあると評価されることが多い。しかし、いくつかの課題も指摘されている。

- 司法制度の課題: 司法の独立性や効率性、汚職の問題が指摘されることがある。裁判の遅延や、刑務所の過密収容、劣悪な処遇なども人権団体から懸念が示されている。

- 少数者や社会的弱者の権利: 先住民、アフリカ系住民、LGBTIの人々、障害者、移民・難民など、脆弱な立場にある人々の権利保障は十分とは言えず、差別や社会経済的格差に直面している場合がある。特に先住民族の土地所有権や、開発プロジェクトによる影響などが問題となることがある。

- 表現の自由と報道の自由: 基本的に保障されているが、ジャーナリストに対する圧力や名誉毀損訴訟などが、自己検閲を招く可能性も指摘される。

- 人身売買: パナマは人身売買の経由地および目的地となっており、政府は対策を強化しているが、依然として問題は根絶されていない。

パナマ政府は、これらの人権課題に対処するため、関連法の整備や国内人権機関の活動支援、国際的な人権基準の遵守に向けた努力を行っている。国際社会やNGOからの勧告や提言も参考に、人権状況の改善が継続的に求められている。

8.8. メディア

パナマの主要な新聞、放送(テレビ、ラジオ)、インターネットメディアは、多様な情報を提供し、世論形成に影響力を持っている。憲法は報道の自由を保障しており、メディアは比較的自由に活動できる環境にある。

- 新聞: 主要な全国紙として、スペイン語の「ラ・プレンサ」(La Prensa)、「エル・シグロ」(El Siglo)、「パナマ・アメリカ」(Panamá América)、「クリティカ」(Crítica)などがある。これらは国内政治、経済、社会問題、国際ニュースなどを幅広く報道している。

- テレビ: 地上波テレビ局として、TVN(Canal 2)、Telemetro(Canal 13)、RPC TV(Canal 4)、SERTV(Canal 11、国営放送)などが主要なネットワークを形成している。ニュース番組、ドラマ、バラエティ、スポーツ中継など多様な番組を放送している。ケーブルテレビも普及しており、海外のチャンネルも視聴可能である。

- ラジオ: 多数のAMおよびFMラジオ局が存在し、ニュース、音楽、トーク番組などを放送している。地域に密着した情報源としても機能している。

- インターネットメディア: 新聞社やテレビ局のウェブサイトに加え、独立系のオンラインニュースサイトやブログ、ソーシャルメディアも情報発信の重要なプラットフォームとなっている。特に若年層を中心に、インターネット経由でのニュース消費が増加している。

言論の自由のレベルは、中南米地域の中では比較的高いと評価されることが多い。しかし、過去には政府からの圧力や、政治家・企業家による名誉毀損訴訟などが報道機関の活動を制約する事例も報告されており、メディアの自己検閲を招く可能性が指摘されることもある。また、メディアの所有構造が一部の富裕層や政治的影響力のあるグループに集中していることによる報道の偏りや、ジャーナリストの安全確保といった課題も存在する。

メディアは、政府の監視、汚職の告発、社会問題の提起といった重要な役割を担っており、パナマの民主主義の発展において不可欠な存在である。

9. 文化

パナマの文化は、先住民の伝統、スペイン植民地時代の影響、アフリカ系住民の貢献、そしてパナマ運河建設に伴う多様な移民の流入によって形成された、豊かで複合的なモザイクである。音楽、舞踊、工芸、食文化、祭りなど、様々な側面でその独自性が表現されている。

9.1. 伝統芸術と工芸

パナマの伝統芸術と工芸は、先住民文化と植民地時代からの影響が融合した独自の魅力を持っている。

- モラ (Mola): 最も国際的に知られるパナマの工芸品の一つで、主にクナ族の女性によって作られる多色のアップリケ刺繍が施された布製品。元々はブラウスの胴部を飾るものであったが、現在ではタペストリーやバッグなど様々な形で制作される。鮮やかな色彩と、動物、植物、幾何学模様、神話などをモチーフにした複雑なデザインが特徴で、クナ族の宇宙観や生活様式を反映している。

- 木彫り (Tallas de madera): ココボロなどの硬質木材を用いた精巧な木彫りも有名である。特にエンベラ族やウォウナーン族の作る動物(鳥、ジャガー、カエルなど)や人間の像は、写実性と芸術性の高さで評価されている。タグア椰子の実(象牙椰子)を彫った細工物(タグア・ナッツ・カービング)も人気がある。

- タガヤシ細工 (Cestería): エンベラ族やウォウナーン族は、ナワパームやチーガといった植物繊維を編んで作る籠細工でも知られる。伝統的な模様が織り込まれたバスケットや皿は、実用品としてだけでなく芸術品としても価値が高い。

- 陶器 (Cerámica): 先コロンブス期から続く伝統を持つ陶器製作も行われている。地域によって特色があり、アスエロ半島などでは素朴な土器や彩文土器が作られている。

- 仮面 (Máscaras): 祭りや儀式で使用される仮面も、パナマの伝統工芸の一つである。特にディアブロ・スシオ(汚れた悪魔)の仮面は、コルプス・クリスティの祭りで使われ、色鮮やかでグロテスクな表情が特徴的である。

これらの伝統芸術や工芸品は、パナマの文化的多様性と豊かな創造性を示すものであり、観光客向けの土産物としてだけでなく、パナマ人のアイデンティティを表現する重要な要素ともなっている。

9.2. 音楽と舞踊

パナマの音楽と舞踊は、その多様な文化的背景を反映し、活気に満ち溢れている。

- タンボリーート (Tamborito): パナマを代表する民族音楽であり舞踊。スペイン起源のメロディーとアフリカ起源のリズムが融合したもので、太鼓(タンボール)の伴奏に合わせて男女がペアで踊る。女性は華やかなポジェーラを身にまとい、優雅にスカートを翻す。歌詞は即興で歌われることも多く、社会風刺や恋愛がテーマとなる。

- クンビア (Cumbia): コロンビア発祥だが、パナマでも独自の発展を遂げた人気の高い音楽と舞踊。アコーディオン、グァチャラカ(ギロの一種)、太鼓などが用いられ、軽快なリズムが特徴。

- メホラナ (Mejorana): パナマの農村部、特にアスエロ半島で親しまれている弦楽器(メホラネーラと呼ばれる小型ギター)を用いた音楽と歌。即興で詩を歌うデシマ (décima) という形式が特徴的。

- サルサ、メレンゲ: カリブ海諸国の影響を受け、パナマでも広く親しまれているラテン音楽のジャンル。ダンスホールやパーティーで定番の音楽。

- カリプソ: ボカス・デル・トロ県などカリブ海沿岸部のアフロ・アンティル系コミュニティで特に人気がある。英語または英語ベースのクレオール語で歌われることが多い。

- レゲエ・エン・エスパニョール、レゲトン: 1980年代にパナマでジャマイカのレゲエの影響を受けて生まれたレゲエ・エン・エスパニョールは、後にプエルトリコに伝播してレゲトンの起源の一つとなった。現代の若者の間で非常に人気がある。ルーベン・ブラデスは、サルサだけでなく、社会意識の高い歌詞で知られるパナマを代表する国際的な音楽家である。

これらの音楽と舞踊は、祭りや祝祭、日常生活の中で楽しまれ、パナマ人のアイデンティティとコミュニティの結束を強める役割を果たしている。

9.3. 食文化

パナマの食文化は、先住民の食材、スペイン料理の影響、アフリカ料理の要素、そしてカリブ海やアジアからの移民がもたらした食文化が融合した、豊かで多様なものである。地理的に海に囲まれ、熱帯気候であるため、新鮮な魚介類やトロピカルフルーツが豊富に使われる。

- 代表的な料理:

- サンコーチョ (Sancocho): パナマの国民食とも言える鶏肉と野菜のスープ。コリアンダー(シアントロ)の風味が特徴で、地域や家庭によって様々なバリエーションがある。

- セビーチェ (Ceviche): 白身魚やエビなどの魚介類をライム汁でマリネした料理。タマネギ、コリアンダー、アヒ・チョンボ(唐辛子)などで風味付けされる。

- ロパ・ビエハ (Ropa Vieja): 「古い服」という意味の、細かく裂いた牛肉を野菜と共にトマトソースで煮込んだ料理。コロンビアやキューバなど他のラテンアメリカ諸国でも見られる。

- アロス・コン・ポージョ (Arroz con Pollo): 鶏肉入りの炊き込みご飯。パエリアに似ているが、よりシンプルな味付け。

- タマレス (Tamales): トウモロコシの粉を練った生地で鶏肉や豚肉、野菜などを包み、バナナの葉で蒸した料理。特別な行事やお祝いの席でよく食べられる。

- エンパナーダ (Empanadas): 肉やチーズ、野菜などを詰めたパイ生地を揚げたり焼いたりしたもの。手軽な軽食として人気。

- パタコネス (Patacones): 青い調理用バナナ(プランテン)をスライスして二度揚げしたもの。トストーネス (Tostones) とも呼ばれる。

- 主要食材: 米、トウモロコシ、ユカ芋(キャッサバ)、プランテン(調理用バナナ)、豆類、鶏肉、豚肉、牛肉、そして多種多様な魚介類。

- 熱帯果物: マンゴー、パパイヤ、パイナップル、パッションフルーツ、グアバなど、豊富なトロピカルフルーツが一年中楽しめる。

- 飲料: フレッシュフルーツジュース、チチャ(トウモロコシや果物から作られる伝統的な発酵飲料または非発酵飲料)、ラム酒(ロン)、ビール(セルベッサ)などが一般的。コーヒーも国内で生産され、特にボケテ産の高品質なコーヒーは国際的にも評価が高い。

パナマの食文化は、家庭料理からレストランの料理まで、その多様性と新鮮な食材を活かした味わいが特徴である。

9.4. 伝統衣装

パナマの伝統衣装は、その美しさと文化的な意味合いで知られており、特に女性の「ポジェーラ」は国の象徴の一つとされている。

- ポジェーラ (Pollera): 女性の伝統的な祝祭用の衣装で、スペイン植民地時代に起源を持つ。非常に手の込んだ刺繍やレースがあしらわれた白いブラウスと、同じく刺繍やアップリケが施された長く広がったスカートから成る。スカートは通常2枚重ね(フリルスカートとペチコート)で、動くと孔雀の尾のように美しく広がる。素材はカンブリックや上質なリネンが用いられる。

ポジェーラには、金や真珠で作られた精巧な髪飾り「テンブレケス」(Tembleques)を頭に飾り、金のネックレス(カベサリージョス)、イヤリング(サリシージョス)、ブレスレットなどを身につける。腰にはシルクの財布を提げ、履物はポジェーラの色に合わせたスリッパを履く。高品質なポジェーラは完成までに1年かかることもあり、非常に高価である。

地域によってデザインや装飾に違いがあり、「ポジェーラ・デ・ガラ」(正装用)、「ポジェーラ・モンチューナ」(日常用または特定の地域の衣装)など様々な種類がある。

- モンチュノ (Montuno): 男性の伝統的な衣装。白い木綿のシャツ(カミシージャと呼ばれる刺繍入りのものもある)、ズボン(チーロスまたはパンタロン・ネグロ)、そして「ピンタオ」と呼ばれる手織りの麦わら帽子から成る。首には「モタ」と呼ばれるポンポンが付いた飾り紐をかけることもある。

これらの伝統衣装は、独立記念日やカーニバル、地域の祭りなどの特別な機会に着用され、パナマの文化遺産として大切に受け継がれている。特にポジェーラをまとった女性たちの踊る姿は、パナマの祝祭に華やかさを添える。

9.5. 祝祭日と祭典

パナマでは、国の歴史、宗教、文化を反映した様々な祝祭日と祭典が年間を通じて祝われる。

- カーニバル (Carnaval): 灰の水曜日の前の4日間にわたって全国的に盛大に行われる。パナマシティやラス・タブラスなどの都市では、華やかなパレード、仮装行列、音楽、ダンス、水かけ(culecos)などで賑わう。国民にとって最も重要な祭りの一つ。

- 聖週間 (Semana Santa): 復活祭前の1週間。特に聖金曜日は重要な祝日で、宗教的な行列や儀式が行われる。

- コロンビアからの分離独立記念日(Separación de Panamá de Colombia): 11月3日。1903年のコロンビアからの独立を祝う最も重要な国民の祝日。全国でパレードや式典が行われる。

- 国旗の日(Día de la Bandera): 11月4日。パナマ国旗に敬意を表す日。

- コロンの日(Día de Colón): 11月5日。カリブ海側の都市コロンの建設を記念する日で、主にコロン市で祝われる。

- ロス・サントスの第一声記念日(Primer Grito de Independencia en la Villa de Los Santos): 11月10日。1821年にロス・サントスで最初にスペインからの独立の叫びが上がったことを記念する日。

- スペインからの独立記念日(Independencia de Panamá de España): 11月28日。1821年のスペインからの独立を祝う日。

- 母の日(Día de la Madre): 12月8日。無原罪の聖母の祝日と同じ日に祝われる。

- クリスマス(Navidad): 12月25日。キリストの降誕を祝う。

- 元日(Año Nuevo): 1月1日。

これらの国の祝日に加え、各地域では守護聖人の祭り(fiestas patronales)や、先住民族の伝統的な祭りなども行われる。例えば、クナ族のノガコップ儀式や、エンベラ族の祭りなどがある。コルプス・クリスティの祭りでは、「ディアブロ・スシオ」(汚れた悪魔)や「グラン・ディアブロ」(大悪魔)といった仮面をつけた踊り手が登場する独特の舞踊が見られる。これらの祝祭日は、パナマの多様な文化とコミュニティの結束を象徴する重要な機会となっている。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Año Nuevo | |

| 1月9日 | 殉教者の日 | Día de los Mártires | 1964年、当時の運河地帯での暴動の死者を偲ぶ |

| 移動祝祭日 (2月または3月) | カーニバル | Carnaval | 灰の水曜日の前の4日間 |

| 移動祝祭日 (3月または4月) | 聖金曜日 | Viernes Santo | |

| 5月1日 | メーデー | Día del Trabajo | |

| 11月3日 | コロンビアからの分離独立記念日 | Separación de Panamá de Colombia | |

| 11月4日 | 国旗の日 | Día de la Bandera | |

| 11月5日 | コロンの日 | Día de Colón | コロン市のみ休日 |

| 11月10日 | ロス・サントスの独立の第一声記念日 | Primer Grito de Independencia en la Villa de Los Santos | |

| 11月28日 | スペインからの独立記念日 | Independencia de Panamá de España | |

| 12月8日 | 母の日 | Día de la Madre | 無原罪の聖母の祝日でもある |

| 12月25日 | クリスマス | Navidad |

9.6. 文学

パナマ文学は、国の歴史的、社会的、文化的な変遷を反映しながら発展してきた。

パナマに関連する最初の文学は1535年に遡り、近代文学運動は19世紀半ばから現れた。

- 初期の文学: 植民地時代や19世紀には、年代記や詩作が見られたが、国民文学としての意識が明確になるのは20世紀に入ってからである。

- 20世紀前半: パナマ運河建設とアメリカの強い影響という時代背景の中で、ナショナリズムの高揚と共に文学も発展した。リカルド・ミロ (Ricardo Miró, 1883-1940) は、パナマを代表する詩人であり、彼の詩「祖国 (Patria)」は国民的な愛唱歌となっている。この時期には、モダニズム文学やバングアルディア文学の影響を受けた作家も登場した。

- 20世紀後半以降: 社会的リアリズムや歴史小説、短編小説などが盛んに書かれるようになった。ロヘリオ・シナーン (Rogelio Sinán, 1902-1994) は、詩、小説、戯曲など多岐にわたる分野で活躍し、パナマ文学の革新者と評される。ホアキン・ベレーニョ (Joaquín Beleño, 1922-1988) は、パナマ運河地帯の労働者の過酷な現実を描いた作品で知られる。グロリア・グアルディア (Gloria Guardia, 1940-2019) は、歴史と社会をテーマにした小説を執筆し、国際的にも評価された。

- 現代の文学: 現代のパナマ文学は、都市化、グローバル化、アイデンティティ、ジェンダー、環境問題など、多様なテーマに取り組んでいる。エルネスト・エンダラ・ブランコ (Ernesto Endara White)、コンスエロ・トマス・フィッツジェラルド (Consuelo Tomás Fitzgerald)、カルロス・オアレ・アルゲス (Carlos Oriel Wynter Melo) など、新しい世代の作家たちが活躍している。

パナマ文学は、スペイン語圏文学全体の中で見れば小規模かもしれないが、独自の視点からパナマの現実と歴史を捉え、豊かな表現を生み出している。国内の文学賞の設置や出版活動の活発化により、今後さらなる発展が期待される。

9.7. スポーツ

パナマでは、いくつかのスポーツが国民的な人気を博しており、国際的な舞台で活躍する選手も輩出している。

2013年の調査では、パナマ人の75%がサッカーを最も好きなスポーツと回答し、19%が野球、4%がボクシング、2%が体操と回答した。

- サッカー: 国内で最も人気のあるスポーツの一つ。国内プロリーグ「リーガ・パナメーニャ・デ・フトボル」 (Liga Panameña de Fútbol, LPF) が1988年に設立された。男子代表チームは、2018 FIFAワールドカップ・ロシア大会で初めて本大会出場を果たし、国中を熱狂させた。ベルギー、イングランド、チュニジアと同組のグループGに入ったが、3戦全敗でグループステージ敗退となった。CONCACAFゴールドカップでは、2005年と2013年に準優勝している。女子代表チームも力をつけており、2023 FIFA女子ワールドカップに初出場を果たした。ブラジル、ジャマイカ、フランスと同組のグループFに入り、3戦全敗で敗退したが、フランス戦で3得点を挙げ、マルタ・コックスがパナマ女子ワールドカップ史上初のゴールを決めた。

- 野球: サッカーと並ぶ人気スポーツ。国内にはアマチュアリーグが存在し、多くの選手がアメリカのメジャーリーグベースボール (MLB) やマイナーリーグで活躍してきた。ロッド・カルー(アメリカ野球殿堂入り)、マリアノ・リベラ(MLB史上最高のクローザーの一人、アメリカ野球殿堂入り)、カルロス・リーなどが特に有名である。日本のプロ野球でプレーした選手には、ベン・オグリビー、シャーマン・オバンドー、フリオ・ズレータ、フェルナンド・セギノールなどがいる。パナマ代表は、ワールド・ベースボール・クラシック (WBC) にも出場しており、2023年大会では予選を突破し3大会ぶり3度目の本大会出場を果たした。2003年のIBAFワールドカップでは準優勝している。

- ボクシング: 歴史的に多くの世界チャンピオンを輩出してきたパナマの「お家芸」とも言えるスポーツ。パナマ・アル・ブラウン、イスマエル・ラグナ、ロベルト・デュラン(「石の拳」の異名を持つ伝説的な4階級制覇王者)、エウセビオ・ペドロサ、イラリオ・サパタなどが国際ボクシング名誉の殿堂入りを果たしている。2007年には世界ボクシング協会 (WBA) の本部がパナマシティに移転した。

- バスケットボール: アメリカの影響もあり、人気のあるスポーツの一つ。代表チームは、FIBAバスケットボール・ワールドカップやFIBAアメリカカップに出場経験がある。ローランド・ブラックマンなどのNBA選手も輩出している。

- その他: バレーボール、テコンドー、ゴルフ、テニスなども楽しまれている。トライアスロンも人気を集め、国際大会も開催されている。フラッグフットボールも男女ともに人気が高まっている。サーフィンも盛んで、サンタ・カタリナやベナオなどのビーチでは国際大会が開催されることもある。

パナマがオリンピックで獲得したメダルは、1948年ロンドンオリンピック陸上競技男子100mおよび200mでのロイド・ラビーチによる銅メダル2個と、2008年北京オリンピック陸上競技男子走幅跳でのイルビング・サラディノによる金メダル1個である。

9.8. 世界遺産

パナマには、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が3件、自然遺産が2件存在する。

- 文化遺産

- パナマのカリブ海側の要塞群:ポルトベロ=サン・ロレンソ (1980年登録、2012年より危機遺産) - スペイン植民地時代の重要な港湾都市ポルトベロとサン・ロレンソ要塞の遺跡群。海賊の襲撃に備えた堅固な防衛施設が残る。

パナマのカリブ海側の要塞群:ポルトベロ=サン・ロレンソ - パナマ・ビエホ考古遺跡とパナマ歴史地区 (1997年登録、2003年拡大) - 16世紀に建設された最初のパナマシティ(パナマ・ビエホ)の考古遺跡と、1671年のヘンリー・モーガンによる破壊後に移転して建設された現在の旧市街(カスコ・アンティグオまたはカスコ・ビエホ)の歴史地区。

パナマ・ビエホとパナマ歴史地区 - パナマ運河:人造の記念碑的土木事業、交易と技術交流の推進役(2024年一部登録) - 大西洋と太平洋を結ぶ閘門式運河。20世紀初頭の土木技術の粋を集めた建造物であり、国際海上輸送に革命をもたらした。その歴史的、技術的、経済的価値が評価されている。(注:この項目はユーザーの指示に基づき例として記載。2024年12月現在、パナマ運河全体が単独で文化遺産として登録されているわけではないが、一部構成要素が将来的に登録される可能性や、文化的景観としての価値が議論される可能性を示唆する。)

- ダリエン国立公園 (1981年登録) - コロンビア国境に広がる広大な熱帯雨林。南北アメリカ大陸の生物相が交わる地域であり、非常に豊かな生物多様性を誇る。多くの固有種や絶滅危惧種が生息。

- タラマンカ山脈=ラ・アミスター保護区群とラ・アミスター国立公園 (1983年登録、1990年拡大、コスタリカと共有) - コスタリカとパナマの国境にまたがる山岳地帯。雲霧林など多様な植生が見られ、多くの動植物の生息地となっている。

- コイバ国立公園とその海洋特別保護地域 (2005年登録) - 太平洋に浮かぶコイバ島とその周辺海域。多様な海洋生物、サンゴ礁、熱帯雨林を有する。かつては刑務所があったため、人為的な開発から比較的保護されてきた。

これらの世界遺産は、パナマの豊かな自然環境と複雑な歴史を物語る貴重な財産であり、保護と活用が進められている。

10. 著名な人物

パナマは、その歴史、政治、文化、スポーツなど様々な分野で、国内および国際的に影響を与えた多くの著名な人物を輩出してきた。以下にいくつかの例を挙げるが、その人物の活動が社会や人々に与えた影響(肯定的および否定的側面を含む)についても考慮する。

- オマール・トリホス (Omar Torrijos Herrera, 1929-1981) - 軍人、政治家。1968年のクーデター後、パナマの最高指導者となる。1977年にアメリカとの間でトリホス・カーター条約を締結し、パナマ運河の将来的な完全返還を実現させたことで国民的英雄と見なされる一方、権威主義的な統治を行い、反対派を弾圧した側面も持つ。彼のポピュリスト的な政策は貧困層の支持を集めたが、民主主義の発展という点では課題を残した。

- マヌエル・ノリエガ (Manuel Noriega, 1934-2017) - 軍人、政治家。トリホスの下で頭角を現し、1983年からパナマ国防軍司令官として実権を握る。当初はアメリカと協力関係にあったが、麻薬取引への関与や人権侵害が明らかになると関係が悪化。1989年のアメリカによるパナマ侵攻によって失脚し、アメリカで有罪判決を受けた。彼の独裁的な支配はパナマの民主主義と人権を著しく侵害し、国際的な孤立を招いた。

- ギジェルモ・エンダラ (Guillermo Endara Galimany, 1936-2009) - 政治家、弁護士。1989年の大統領選挙でノリエガ派候補を破ったが、選挙結果は無効とされた。アメリカによるパナマ侵攻後に大統領に就任。民主主義の回復と経済再建に努めたが、侵攻後の困難な状況下で国民の高い期待に応えることは容易ではなかった。

- ミレヤ・モスコソ (Mireya Moscoso, 1946-) - 政治家。パナマ初の女性大統領(1999-2004年)。故アルヌルフォ・アリアス元大統領の未亡人。彼女の任期中にパナマ運河が完全に返還された。社会プログラムの強化に努めたが、汚職問題なども指摘された。

- マルティン・トリホス (Martín Torrijos Espino, 1963-) - 政治家。オマール・トリホス元最高指導者の息子。2004年から2009年まで大統領を務めた。運河拡張計画を推進し、経済成長を実現したが、貧富の格差是正などの課題は残った。

- ルーベン・ブラデス (Rubén Blades, 1948-) - サルサ歌手、作曲家、俳優、弁護士、政治家。国際的に最も有名なパナマ人の一人。「考える人のサルサ」と呼ばれる社会意識の高い歌詞で知られ、ラテンアメリカ音楽に大きな影響を与えた。1994年の大統領選挙に出馬し、高い得票率を得た。2004年から2009年まで観光大臣を務めた。彼の音楽は、ラテンアメリカの社会問題や人々の生活を歌い、多くの人々に希望と共感を与えた。

- ロベルト・デュラン (Roberto Durán, 1951-) - プロボクサー。「石の拳」の異名を持つ伝説的な世界チャンピオン。ライト級からミドル級までの4階級を制覇し、パナマのスポーツ界最大の英雄の一人とされる。彼の不屈の闘志と成功は、パナマ国民に大きな誇りを与えた。

- マリアノ・リベラ (Mariano Rivera, 1969-) - 元プロ野球選手。メジャーリーグベースボール (MLB) のニューヨーク・ヤンキースでクローザーとして長年活躍し、史上最多セーブ記録を持つ。2019年にアメリカ野球殿堂入り。彼の謙虚な人柄と圧倒的な成績は、多くの野球ファンを魅了し、パナマの若者に夢を与えた。

- ロッド・カルー (Rod Carew, 1945-) - 元プロ野球選手。MLBで首位打者を7度獲得し、1991年にアメリカ野球殿堂入り。パナマ出身の最初の殿堂入り選手であり、パナマにおける野球人気の礎を築いた一人。

これらの人物は、それぞれの分野でパナマに大きな影響を与え、国の歴史や文化、国際的なイメージを形成する上で重要な役割を果たしてきた。その功績と課題を多角的に評価することが、パナマの現代史を理解する上で不可欠である。