1. 生涯

プリーディー・パノムヨンの生涯は、アユタヤ県の農家という出自から、法学の研鑽を積んでタイの近代化に貢献し、政治の中心で活躍する一方で、度重なる政争と亡命を経験するという波乱に満ちたものであった。

1.1. 家系と血縁

プリーディー・パノムヨンは、1900年5月11日にアユタヤ県タワー・スックリー郡にあるワット・パノムヨン前の船上家屋で、農家のナイ・シアンとルックチャン夫妻の次男として生まれた。彼には夫妻の間に4人の兄弟姉妹がいたほか、父の妾腹の子が2人いた。その中には、後に人民党のメンバーで外務大臣、在ストックホルム・タイ大使となるアタキット・パノムヨンもいる。

彼の自叙伝『Pridi by Pridi: Selected Writings on Life, Politics, and Economy』によると、彼の5代前の父方の祖先であるヘンは、中国南部の広東省汕頭市澄海区の出身で、妊娠中の妻センを残してアユタヤ王朝末期のボロマラーチャ5世(在位1758年-1767年)の治世にシャムに移住した。ヘンは、中華系のタークシン王の下で傭兵として働き、1767年のビルマによる侵攻を撃退したが、後に戦死した。タークシン王は、彼の家族からの安否を問う手紙に対し、慰労金を贈った。ヘンの息子センは中国で農民として生涯を終えることを選んだ。

しかし、センの息子であるタン・ナイ・コック(中国語名: 陳盛于中国語)は、1814年にラーマ2世の治世にシャムに移住し、アユタヤに定住した。彼は中国とタイの料理技術を組み合わせた菓子を売って生計を立て、その工夫で名を馳せた。敬虔な仏教徒であったナイ・コックは、タイ人女性ピンと結婚した。ピンの妹ブーンマーは、後にプリーディーの妻となるポーンスクの祖先に当たる。ナイ・コックの「ナイ」という称号は、彼がかなりの成功を収めた裕福な人物であったことを示唆している。彼らの息子であるナイ・コエットは、裕福な華僑の事業家の娘クムと結婚した。ナイ・コエットが亡くなった際、彼の妻は遺体を火葬し、その遺骨をワット・パノムヨンの丘の祠に埋葬するよう指示した。これが彼らのタイの姓「パノムヨン」の由来となった。その息子ナイ・シアンは裕福な米商人となり、ルックチャンと結婚し、プリーディーの父母となった。ナイ・シアンは1866年に姓をタイ風の「パノムヨン」に改めた。

プリーディーの祖父と祖母は豊かな商人であったが、彼の父は自由な生活を好み、農民となることを選んだ。最初は林業に従事し、後にワンノイ郡の広大な荒地を開墾して稲作を始めた。しかし、自然災害や害獣に悩まされ、生産は振るわなかった。さらに、政府が彼の土地を横断する運河を建設し、その費用を請求したため、父は借金を背負い、家族の経済状況は長年にわたり悪化した。農家として育った経験から、プリーディーは農民の生活状況や苦難、地主からの搾取を深く理解していた。これが、後に彼の国全体の社会・経済・政治改革への強い動機となった。彼は11歳の頃から政治に興味を持ち始め、辛亥革命や130年反乱の際、処罰された人々への深い同情を示した。

1.2. 幼少期と教育

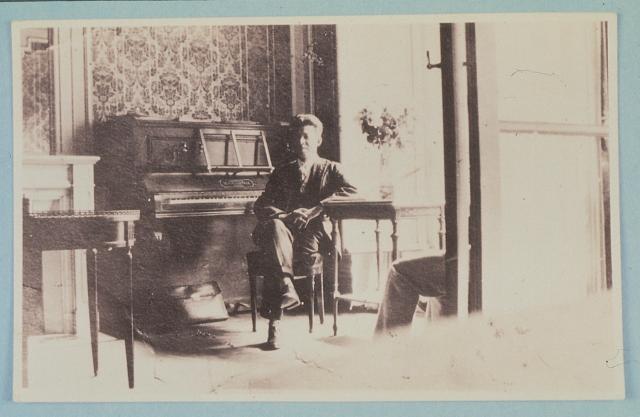

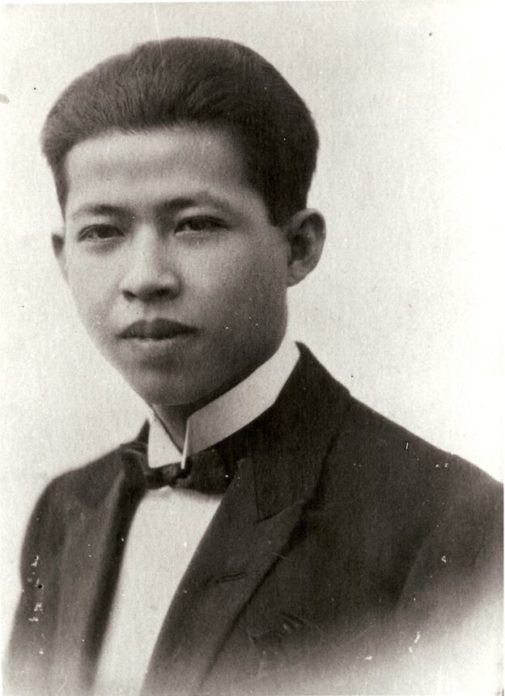

プリーディーは、父が教育の重要性を認識し、常に子供たちの良い教育を支援したため、農家の出身ではあったものの、質の高い教育を受けることができた。彼はタワー・スックリーのクローン・セーン先生の家で学び始め、ワット・サーラープーン小学校で初等教育を修了した。その後、ワット・ベンチャマボピット中等学校で中等教育を準備し、アユタヤ・ウィッタヤーライ高校に進学して、地方における最高学年である中等教育6年を修了した。1917年、17歳でタイ司法省法学校に入学し、同時にネーティバンディットでフランス語を学んだ。彼は司法省の顧問であったフランス人のレーデッカー教授に感銘を受けた。19歳で弁護士資格を取得し、タイで最も若い弁護士の一人となった。彼はかつて、被告人が王室の敷地に損害を与えた事件で、被告側の弁護人として1度だけ裁判に立ち、不可抗力であると主張して勝訴した。その後、彼は司法省の事務員として働き、その職務を通じて行政に関する多くの知識を得た。

1920年、プリーディーは司法省の奨学金を得てフランスに留学した。1年間のフランス語、ラテン語、英語の準備期間を経て、カーン大学で法学を学び、バチェラー・オブ・ローとリセンシエ・アン・ドロワの学位を順に取得した。フランスのリセンシエ課程は、司法、裁判所、内務、財務、外務など多岐にわたる知識を網羅していた。1926年、彼はパリ大学法学部で法学博士号を取得した。博士論文のテーマは「共同事業者の一人が死亡した場合の個人的パートナーシップの運命(フランス法と比較法の研究)」であり、レーデッカー教授に捧げられた。これは、タイ人として初めて法学博士号(docteur en droit)を取得したことを意味する。さらに彼は政治経済学の高等教育修了証(diplôme d'études supérieures d'économie politique)も取得した。

1924年、プリーディーはパリでタイ人学生協会「サマックヤヌクロ・アソシエーション」を設立し、会長に選出された。しかし、1926年に学生協会の代表をイギリスに送るという駐パリ・シャム大使の命令に背いたため、チャルーンサック・クリタコーン大使と対立した。その後、学生協会の幹部がフランに対してバーツの価値が上昇したため給料増額を求める請願書を作成したことで、大使の忍耐は限界に達した。大使は国王に、プリーディーが学生に政治的な意識を植え付け、王室に対する脅威となる可能性があると報告し、帰国を命じるよう進言した。ラーマ7世はプリーディーを王室への脅威とは見なさなかったが、若者の傲慢な行動であるとして協会の解散を命じた。しかし、プリーディーの父が国王に、博士号取得まで帰国を延期するよう嘆願したため、司法省は彼が学業を終えるまで滞在することを保証した。プリーディーは後に、実際に学生たちの政治的意識を喚起し、将来の政治変革を導く意図があったことを認めている。また、彼が中華民国の代表と面会したことも、当局の監視の対象となった。

1.3. 初期キャリアと法曹活動

1927年4月にバンコクに帰国したプリーディーは、司法省で判事として働き始め、その後、法律起草局(現在の国務院事務局)の副長官に昇進した。1928年には「アムマートトリー・ルアン・プラディットマヌータム」の官位を授与された(後に1942年に返上)。彼は特に民法典の起草に深く関与した。また、彼は国の法律顧問でもあり、官僚と国民間の紛争を扱う行政裁判所の役割も果たした。1928年、28歳で法律起草局の委員に任命された。この間、彼は1930年に自らの印刷会社であるニティサート出版所を通じて、『タイ法律集』(Prachum Kotmai Thai)という、三印法典から当時のすべてのタイの法律をまとめた単一の書籍を出版した。この本は大きな人気を博し、彼に多大な収入をもたらした。

法律起草局での仕事に加え、プリーディーは司法省法学校で教鞭を執った。当初は商法第三編(パートナーシップ、会社、協会に関する規定)を教え、後に国際私法も教えた。1931年には、タイで初めて行政法を教え始めた。この行政法の講義は、プリーディーにとって大きな評判をもたらしたと言われている。なぜなら、この科目の内容は公法の一部であり、絶対王政の原則に反する権力分立を説明していたからである。この講義は学生たちに国の問題への関心を高め、自己統治への意欲を抱かせた。彼の講義では、憲法の原則、シャムの行政発展、そして政治経済学と公共財政の基礎が論じられた。彼が著した行政法の教科書は、後のシャム革命において大衆を覚醒させる重要なツールとなった。

2. 政治経歴

プリーディー・パノムヨンは、タイの政治において、絶対王政の終焉から戦後の混乱期まで、数々の重要な役割を担った。その活動は、民主主義と社会正義の追求を主軸としながらも、政治的な対立や論争を伴うものであった。

2.1. 1932年シャム革命における役割

フランス留学中、プリーディーはプラユーン・パーモーンモンタリー少尉と立憲君主制への政治的変革について意見を交わし始め、1924年8月に合意に至った。1927年2月、彼は同じ志を持つ5人と共にパリのソメル通り5番地で人民党の最初の正式な会合を開いた。出席者は、後にピブーンソンクラーム元帥となるプレーク・キーッタサンカ少尉、タッサナイ・ミットパクディー少尉、トゥア・ロパヌクロム、チャルーン・シンハセーニー、ネープ・パホンヨーティンであった。彼らはシャムが達成すべき6つの目標を掲げ、これは後に「人民党の6原則」と呼ばれるようになった。プリーディーは、革命後の政策や計画の起草を任された。

シャムに帰国後、プリーディーが法学の教員として教鞭を執るようになると、彼の教え子の中には民主主義と社会主義経済システムを支持する者が多く現れ、彼らは運動に参加することを決意した。これにはサグワン・トゥーララックやディレーク・チャイヤナムなどが含まれる。人民党の会合で、プリーディーは自身の経済計画の草案を配布した。これは協同組合を基本とするもので、全員がこれに同意し、プリーディーが計画を進める責任者となった。革命においては、プリーディーはフランス革命や十月革命のような流血を避けるため、王族や政府の主要なメンバーを人質に取ることを提案した。

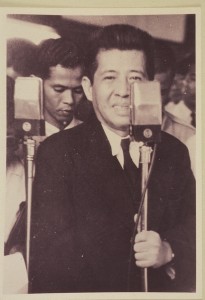

1932年6月24日、プリーディーは人民党のメンバーと共にシャム革命を起こし、チャクリ王朝による150年間の絶対王政を流血なしに立憲君主制へと転換させることに成功した。革命後、人民党はプリーディーが率いる形で、アナンタサマコム宮殿で人民党と高官たちの会合を組織し、新しい政治体制の目的と原則、簡潔な統治法典を説明し、政府運営への協力を求めた。

2.2. 初期政府職責と改革

革命後、プリーディーは新体制の統治形態を確立する上で重要な役割を担った。彼は1932年シャム暫定憲法と、シャム初の恒久憲法である1932年12月10日憲法の両方を起草した。特に後者の憲法については、ラーマ7世が抱いていた疑問を解消し、国王の満足を得ることに成功した。この憲法は、新しい統治体制の規範となった。彼はまた、人民代表院から初代人民代表院事務総長に任命され、この職務を通じて、国民の権利、自由、平等の原則を確立する立法において重要な役割を果たした。彼は最初の選挙法を起草し、普通選挙権を導入した。

彼は初代首相プラヤー・マノーパコーンニティターダー政権の人民委員会の委員および無任所大臣を務めた。マノーパコーンニティターダーは、たびたびプリーディーが政府を操っている、あるいは議会の影の支配者であると示唆した。最初の恒久憲法の草案作成において、彼はマノーパコーンニティターダーと対立した。マノーパコーンニティターダー側は、国王に広範な権限を与える明治憲法に似た憲法を起草しようとしたからである。さらに、プリーディーはいくつかの税制の迅速な改革を提案した。例えば、塩田税や個人所得税の廃止、銀行・保険税の改革、家屋・土地税の減税、農園やタバコ畑の費用徴収の削減・廃止、そして、農民の財産で生活に不可欠なものが債権者に差し押さえられないようにする法律の制定などである。政府はまた、過剰な利息の禁止法、職業紹介所法、累進課税制度を導入した所得税法など、いくつかの法律を制定した。

1933年、プリーディーは「国民の幸福保障法案」として知られる経済計画案、通称「黄表紙」を政府に提出し、国の経済政策として協同組合経済を実施することを提案した。彼は社会保障の概念も提唱していた。彼は政府が土地と労働力を所有し、未利用の土地を農業に活用し、利益を平等に分配することを望んでいた。タンマサート大学の教授タパナナン・ニピッタクンは、プリーディーの経済思想が社会主義思想とルソー的自由主義を融合させた「連帯主義(solidarism)」に由来すると指摘している。

経済専門家の一人であるワラワン王子もプリーディーの経済計画に賛同した。1932年3月12日(旧暦)の経済計画検討委員会の議事録によると、出席者の大半がその計画を承認した。一部の閣僚は、実現不可能である、あるいは50年から100年かかると主張して反対した。さらに、マノーパコーンニティターダーは、会議で意見が一致しなかった場合、政府が計画を承認して公布したとしても、プリーディーが単独で経済計画を発表したものと見なすと決議させた。

この経済計画は、保守派からの激しい反対に遭い、「共産主義者」であると非難された。マノーパコーンニティターダーは、ラーマ7世がこの計画に反対する裁定を下したことを最終決定として、計画を却下した。スパット・ダンタラクルは、黄表紙には国民経済評議会の設立、社会保障(社会福祉)、そして後にすべて実現されることになる国立銀行の設立計画も含まれていたと記している。

その結果、政治的な対立が生じ、1933年4月の議会の閉鎖と憲法の一部停止につながった。ラーマ7世も新しい土地配分を懸念しており、この動きを支持した。マノーパコーンニティターダーはプリーディーについて、次のように言及した。

「ルアン・プラディットが新政府の大臣であった間、共産主義者の中国人が逮捕・処罰されるたびに、彼はいつも、共産主義を信じる者は罪を犯すべきではない、扇動したり暴力を振るったりして不安定化させなければ、その者は違法行為を犯したとは見なされない、と主張した。ルアン・プラディットが常にこのようなことを言っているのを聞き、私や他の何人かの大臣は、ルアン・プラディットが責任を負っていた経済計画が共産主義的な方向に進むのではないかと疑い始めた。」

王室や保守派が彼の経済計画に反対意見を広めたため、銀行からの預金引き出しが殺到する事態となった。プリーディーは紛争を沈静化させるため、一時的に国外へ出国した。4月6日、マノーパコーンニティターダーはプリーディーと面会し、彼の国外滞在が国益になると伝え、年間1000 GBPの滞在費を政府が負担すると申し出た。出発前、外務省はプリーディーに「経済状況の調査」のための渡航証明書を発行した。1933年4月12日、彼は妻と3人の友人と共にシンガポールに向けて出発した。4月15日にシンガポールに到着すると、現地のタイ人富豪に温かく迎えられた。一行はその後、フランスの港町マルセイユへ向かい、そこから列車でパリへ移動した。彼はパリ郊外に滞在し、経済学者や政治家と面会し、一部はイギリスへも渡航した。その後、新政府は反共産主義法を制定し、プリーディーがタイに帰国するのを阻止しようとしていると解釈された。

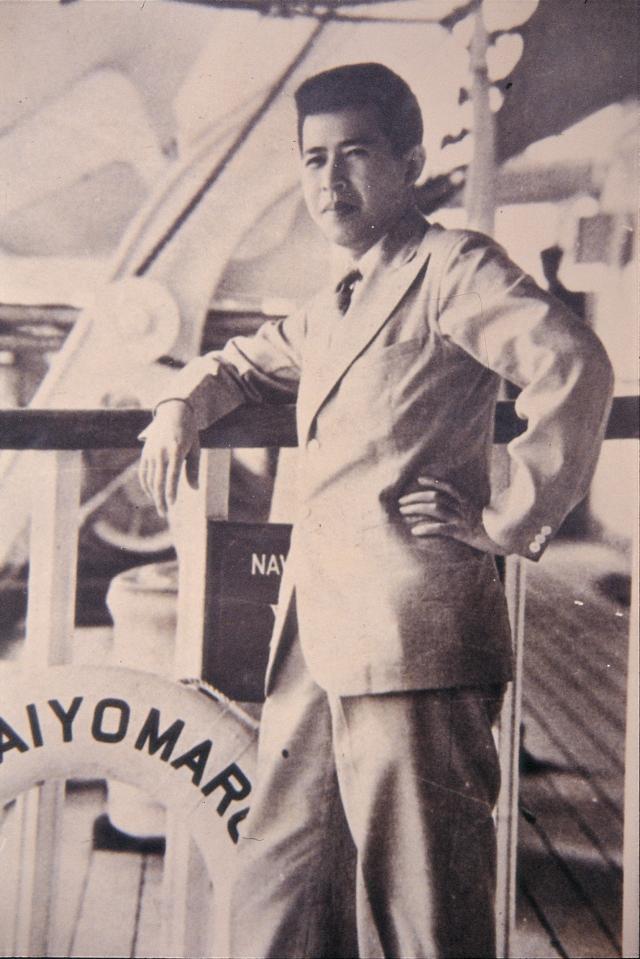

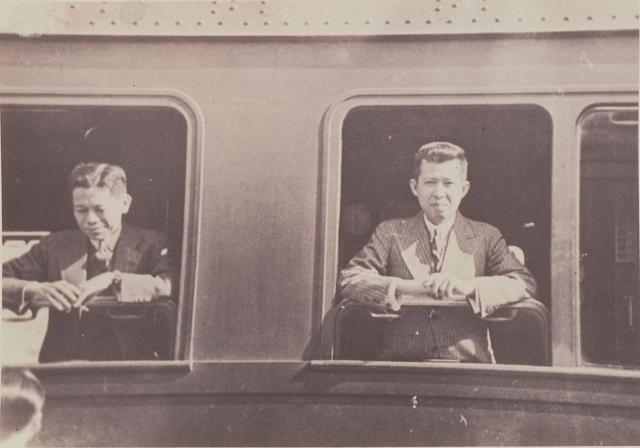

1933年6月のクーデター後、陸軍派人民党の指導者であったパホンポンパユハセーナーが首相に就任し、政府は同年9月にプリーディーをシャムに呼び戻した。スパット・ダンタラクルによれば、当時プリーディーは宗教と哲学の学位取得に向けて勉強していたという。一方、サワイ・スッティピタックによれば、プリーディーは当時共和制革命が進行していたスペインへ旅行することを政府に申請しようとしていたという。帰国前、政府はラーマ7世に対し、経済計画は二度と持ち出さないと約束していた。プリーディーは9月1日にマルセイユを出発し、9月29日にシャムに到着した。この時、閣僚事務総長のタワン・タムロンナーワーサワットが彼を歓迎するために出迎えた。それ以降、プリーディーはパホンポンパユハセーナーとピブーンソンクラームの2人の人民党出身の首相の下で政府の要職に就くことになった。

1933年10月1日、彼は無任所大臣に任命された。旧権力層の間には依然としてプリーディーに対する不満があり、それが最終的にボーウォラデートの反乱の引き金となった。しかし、ボーウォラデート親王側が敗北した後、プリーディーに対する反発は沈静化した。パホンポンパユハセーナーがラーマ7世に対し、プリーディーを内務大臣に任命するよう進言した際、国王は「内務大臣は問題ないが、教育大臣は問題がある」と回答した。当初、プリーディーは共産主義者という汚名があったため、内務大臣就任をためらっていた。1933年12月25日、人民代表院の議員がプリーディーが共産主義者であるかどうかを調査する動議を提出した。ワナワティヤコーン王子が委員長を務める調査委員会は、プリーディーが共産主義者ではないと満場一致で結論付けた。この汚名が晴れた後、彼は1934年3月24日(旧暦)に内務大臣に任命された。

彼は1936年シャム王国行政組織法を起草する上で重要な役割を果たし、国の行政を中央、地方、および地方自治体に分割した。これは民主主義の原則に沿って地方への権限分散を図るもので、1936年地方自治体組織法も起草し、タイにおける地方自治体制度の創始者とされている。行政組織に関しては、彼が行政の規則や原則に精通していたため、内務省の次官から郡長に至るまで、あらゆるレベルの公務員に助言と指導を行った。しかし、彼の計画は他の大臣によって妨害された。例えば、地方知事や国境地域の郡長を軍人ではなく文官から任命すべきだという彼の要求が却下された。サワイ・スッティピタックは、プリーディーが人民党内の協調を保つために国外へ退出しようとしたが、パホンポンパユハセーナーが彼に留まるよう求めたと記している。

1934年(旧暦)にラーマ7世が退位した際、プリーディーが主導する政府は、人民代表院の承認を得て、ラーマ8世に王位継承を要請した。また、プリーディーは幼王の摂政団の選定においても重要な役割を果たした。

当時、人材育成が経済計画よりも重要であると考えられていた。プリーディーは、公務員は法学、経済学、政治学、および関連分野の知識、すなわち「倫理学」を持つべきだと考えていた。そこで彼は1934年6月27日にタンマサート大学を設立した。これは、司法省法学校と、チュラーロンコーン大学の法学部および政治学部を統合したものである。彼は1934年から1947年まで学長を務め、一般市民が教育に平等にアクセスできる「公開大学」にすることを意図していた。大学の資金は、学生の入学金とプリーディーが設立したアジア銀行の利益によって賄われ、プリーディーは大学に銀行の株式の80%を保有させた。さらに、プリーディーは自らの出版事業であるニティサート印刷所を大学に寄贈し、教科書の印刷に利用させた。その後、タンマサート大学は、陸軍を拠点とするピブーンソンクラームに対抗するプリーディーの権力基盤であると批判された。

プリーディーは、国民の利益を保護する国家機関を設立することに関心を持っていた。彼は法律起草局を国務院に昇格させ、司法省から独立した機関とし、国務院委員の任命には議会の承認を要するよう定めた。国務院は法律の起草と国の法律顧問を務める役割を担い、行政裁判所の役割も果たそうと試みたが、この試みは常に障害に直面した。また、彼は会計検査局を会計検査院に昇格させ、以前のように上司の命令を聞くことなく、すべての政府支出を合法的に監視する独立した機関とした。公務員法、司法官僚法、および王国の防衛組織法を制定することで、統治機構の改革も行った。

彼はまた、家族法、相続法、民事訴訟法、刑事訴訟法、および司法裁判所組織法を制定する上で重要な役割を果たした。これらの成果は、法典の公布と、後に述べる外国との不平等条約改正交渉の成功に繋がった。

ある日、閣議において、絶対王政時代の旧政府が多額の利息で外国から借金をしていることが判明した。プリーディーは、この融資金の利息率を交渉して引き下げることと、諸外国との友好関係を築くことを引き受けた。1936年10月、彼はイタリアのトリエステに到着し、ベニート・ムッソリーニ首相は不平等条約をできるだけ早く撤廃することを約束した。フランス、ドイツ、イギリスとの交渉では、不平等条約の改正を検討するとの回答しか得られなかったが、サミュエル・ホーア卿は融資金の利息を引き下げることに同意した。これにより、利息が6%から4%に減少し、30年間で年間60.00 万 THBから70.00 万 THBの予算を節約することができた。この機会に、議会はプリーディーに感謝の意を表した。その後、プリーディーはワシントンD.C.で国務長官コーデル・ハルと面会し、不平等条約の早期撤廃の約束を得た。最後に、彼は日本の昭和天皇と日本の首相に謁見した。彼は「黄人対白人」という政策を拒否したが、日本は不平等条約の撤廃に応じた。

1937年2月12日(旧暦)、プリーディーは内務省での職務をタワン・タムロンナーワーサワット提督に引き継ぎ、外務大臣に就任した。プリーディーはすべての国との友好関係を築く政策を掲げ、不平等条約から国の義務を解放しようとした。これには、法典が公布されてから5年間は外国領事館による訴訟の引き取りを認める治外法権、特定の商品の関税徴収禁止といった経済的独立の制限、タイで生まれたイギリス人・フランス人にイギリス・フランス国籍を与えること、メコン川での関税徴収禁止などが含まれていた。

プリーディーは新たな友好通商航海条約の交渉を進め、1938年11月に交渉は終了した。1937年には、スイス、ベルギー、スウェーデン、デンマーク、アメリカ合衆国、ノルウェー、イギリス、イタリア、フランス(国境から25 km以内の地域での関税徴収禁止の撤廃を含む)、日本、ドイツを含む多くの国々と新条約に署名した。彼は訴訟引き取り権の撤廃を交渉した。関税に関しては、プリーディーは1920年にアメリカ合衆国との交渉を皮切りに条約改正を交渉し、タイが徴収できる関税の最高限度額が10年間設定されていたにもかかわらず、1937年から1938年には新条約によってタイは関税に関して完全に独立した。外国との条約改正に貢献した功績により、政府は彼にドゥシュディー・マーラー勲章とラーチャカーン・ペーンディン記章を授与した。彼はまた、イギリスとの国境再画定交渉にも関与し、チェンライ県のメーナムライとラノーン県のパークチャン川流域でタイが領土を獲得した。

1938年、プラヤー・パホンポンパユハセーナーが首相を辞任し、再任を拒否した際、人民党はプリーディーを含む4人の候補を首相に指名したが、彼はピブーンソンクラーム元帥に敗れた。これは、プリーディーが先進的な思想を持ち、共和制を志向していると見なされたことや、変動する世界情勢の中で国の防衛を強化する必要があったためと推測されている。

1938年に財務大臣に就任したプリーディーは、以前交渉で廃止された旧関税率に代わる新関税率を公布した。彼は、農業や産業、医療、科学、教育を支援する商品など、一部の輸入品の関税を減額または廃止した。また、輸出品の関税を価格に応じて徴収する方式に変更し、米農家がより多くの米を輸出できるよう、輸出税からの歳入減を受け入れた。彼はまた、累進課税制度を導入し、ラッチャープーパカーン税、田畑税、庭園税、サトウキビ畑税、タバコ畑税など、毎年約1200.00 万 THBの赤字を生む可能性のある税を廃止した。そして、既存の税をより公正なものに改善することで歳入を増やした。これには所得税、店舗税、銀行税、印紙税が含まれ、さらに娯楽税、地方自治体維持費(地方政府に支払われる)、初等教育維持費などの新しい税が追加され、最終的に1939年4月1日にタイ歳入法典としてまとめられた。これにより、政府の歳入は25%増加し(1938年の1.32 億 THBから1941年の1.94 億 THBへ)、500万バーツ以上の利益を生んだ。

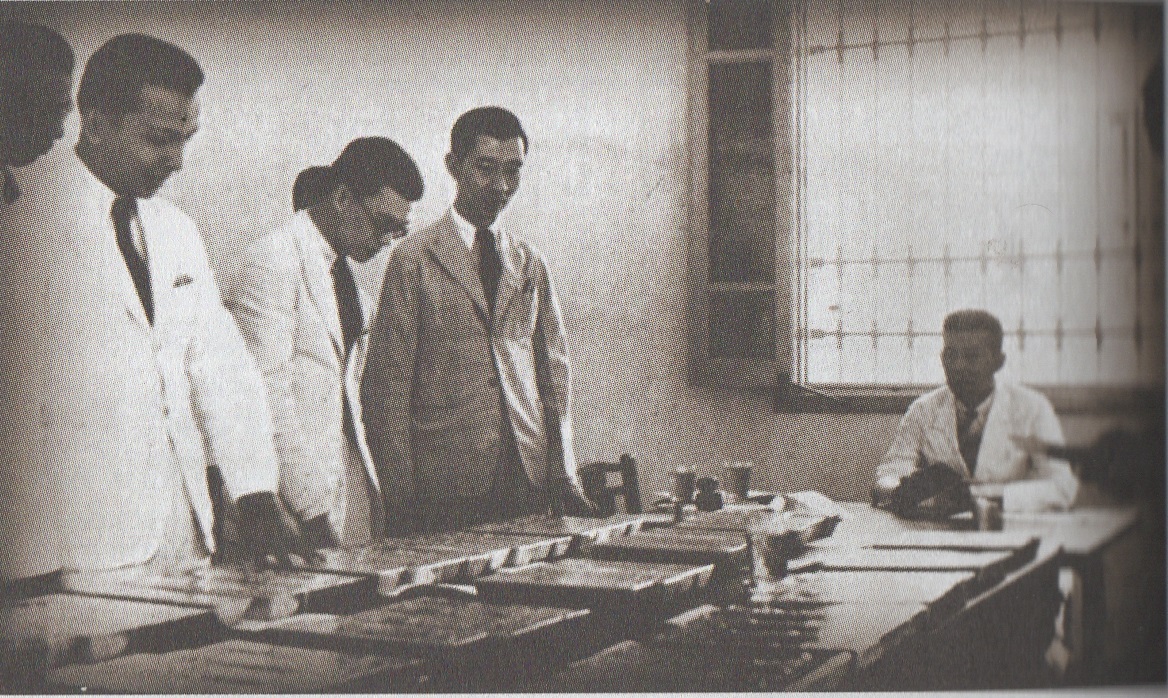

依然として赤字であった歳入を補うため、プリーディーは国内産業を支援するために国内生産品の関税を増やし、タバコや酒、アヘンなどの消費税を増やして消費を抑制しようとした。彼は塩田開発を支援するために灌漑を拡大した。また、政府がこれらの地域に共同投資し、天日塩を買い取ることを奨励した。彼は国税庁にイギリス系アメリカン・タバコ社を買収させ、政府によるタバコの独占販売を法制化した。さらに、彼はバーンイーカン酒造工場などの酒造工場も所有した。プリーディーはタバコの研究に熱心で、新聞には彼が自らタバコのブレンドを試して酔っ払ったという記事が掲載された。プリーディーはまた、王室財産を調査するよう命じ、その結果、王室財産局とラーマ7世の間で民事訴訟が起こった。

その後、彼は中央銀行または国立銀行の設立を真剣に再検討し始めた。まず、商業銀行としての機能を持つタイ国立銀行事務所を設立し、従業員の訓練を急いだ。そして、1940年には紙幣発行機能を持つタイ国立銀行を設立した。当時、第二次世界大戦の勃発が近づいており、プリーディーは当時タイが外貨準備として使用していたイギリスポンドの価値が下落する可能性があると予測した。そのため、彼はポンドを金塊に換え、さらにアメリカドルに換えて準備金として保管した。この取引により、政府は505.00 万 THBの利益を得た。この資金は、国立銀行事務所の設立資金となり、政府からの予算に頼ることなく独立した。プリーディーは金塊の一部をイギリス、アメリカ、日本などの海外に預けており、これが後に海外の自由タイ運動の資金源ともなった。彼は予算作成を体系化し、人民代表院の承認を得ることを始めた。

1939年、仏泰戦争が勃発した。プリーディーは、フランス領インドシナの領土を法的な手段でタイに返還させることを検討したが、首相であったピブーンソンクラームは、武力による領土奪還を選んだ。戦前、彼は日本政府からの借款要求を拒否し、日本が金塊で返済することを条件としたため、日本政府は非常に不満を抱き、プリーディーを妨害者と見なした。

また、彼は1941年の僧侶法を起草し、ラッタナーコーシン朝の僧侶法に代えて、僧侶の統治を民主化する上で重要な役割を果たした。

2.3. 外務大臣

2.4. 財務大臣

2.5. 自由タイ運動の指導

1941年12月8日、日本軍がタイに侵攻した際、プリーディーは当時の外務大臣ディレーク・チャイヤナムと共に、日本軍の通過と日本との同盟に反対した。プリーディーは財務大臣の職を辞し、1941年12月16日にラーマ8世の摂政に就任した。この職は、人民代表院の決議によって、権限のない立場と見なされていた。この任命は、プリーディーとピブーンソンクラームの個人的な対立、およびプリーディーが財務大臣として日本軍の物資購入のための円とバーツの両替を阻止し、バーツでの借款を拒否したことに対する日本の圧力によるものであった。プリーディーが大臣職を辞任した後、政府は12月21日に日本と軍事同盟を結び、1942年1月25日にイギリスとアメリカ合衆国に宣戦布告した。プリーディーは摂政団の一員として、宣戦布告への署名を回避し、これにより宣戦布告の完全な有効性が損なわれた。戦時中、プリーディーは王室の安全を確保し、バーンパイン宮殿に滞在するよう手配した。

1943年2月、プリーディーは最高司令官であったピブーンソンクラーム元帥から、最高司令部で法律専門家として勤務するよう命令を受けたが、摂政への命令は法的に無効であるとして従わなかった。最終的にプリーディーは海軍によって保護された。1943年9月22日、ピブーンソンクラーム元帥は、プリーディーが自身を逮捕して日本に抵抗する計画を立てていたと主張して調査委員会を設置したが、プリーディーはかろうじてこの告発を免れた。

プリーディーは、1944年にピブーンソンクラーム政権が2つの重要な法案の採決で敗北し、辞任した後、クアン・アパイウォン少佐を首相に任命する上で重要な役割を果たした。彼はまた、パホンポンパユハセーナーを無任所大臣、総司令官(廃止された最高司令官の代わりに)、陸軍司令官に任命し、さらにピブーンソンクラーム元帥を王室顧問に任命してクーデターを防止した。

プリーディーはタイ国内で日本侵攻に抵抗する組織、すなわち自由タイ運動の設立を主導した。タウィー・ブンヤケートは、プリーディーが連合国と連絡を取り、国外に情報員を送り込み、自身が人民代表院議長に選出された後、国外に亡命政府を樹立する計画を考案したが、ピブーンソンクラーム元帥に妨害されたと語った。亡命政府樹立計画が失敗した後、彼は国内に自由タイ運動を設立する方法に切り替えた。この運動は、アメリカのOSSとイギリスの136部隊(それぞれアメリカとイギリスの情報機関)から「ルース(Ruth)」というコードネームを与えられた。両国はバンコクに秘密作戦部隊を派遣することを要求した。

1945年5月、プリーディーは外務大臣に対し、タイが日本とのすべての協定を破棄する策略を用いると通知した。また、全国に8万人の自由タイ運動メンバーが日本軍との全面戦争に立ち上がる準備ができていたが、連合国は計画を延期するよう要請した。しかし、タイの独立承認に関する政治交渉において、イギリスは回答を拒否した。最終的に、1945年9月1日をタイ国内で日本軍と戦う武装蜂起の日と定めた。しかし、日本は8月15日に連合国に降伏したため、作戦は実行されなかった。

3. 政治経歴後

3.1. 平和宣言と戦後処理

1945年8月16日、プリーディーは摂政として平和宣言を発表した。宣言の主な内容は、1942年1月25日のアメリカ合衆国とイギリスに対する宣戦布告は無効であり、タイは世界の平和確立のために国際連合に協力する用意があるというものであった。その後、政府は毎年8月16日を「タイ平和の日」と定めた。平和宣言後、プリーディーは自由タイ運動を解散した。

日本が降伏した後、蔣介石率いる中国国民政府は、タイの北緯16度線以北、つまり国土のほぼ半分に位置する日本軍の武装解除のために進駐を要求した。しかし、プリーディーはトルーマン米大統領に介入を求め、この要求を阻止することに成功した。連合国はタイに対し、特定された戦犯を極東国際軍事裁判に出廷させるよう要求した。ピブーンソンクラーム元帥はプリーディーに支援を求める手紙を書いた。最終的にプリーディーの交渉により、タイは独自の戦犯法を制定し、タイ国内に戦犯裁判所を設置することが認められた。

連合国はプリーディーに対し、タイを敗戦国とは見なしておらず、占領されることもなく、タイ軍が武装解除されることもないことを伝えた。そして、ピブーンソンクラーム元帥が日本と結んだすべての義務を無効にするため、タイと連合国との間の宣戦布告を否認する声明を直ちに発表するよう促した。

国が安定した後、プリーディーはラーマ8世にタイに帰国し、自ら国政を執るよう要請した。国王は1945年12月5日にバンコクに帰国した。ラーマ8世は、彼を謁見したプリーディーに対し、「あなたは私と国に対して誠実に職務を果たしてくれたことに深く感謝します。この機会に、国の発展と独立維持に貢献してくれたあなたの功績に敬意を表します」と述べた。この緊急時に国を救う指導者としての彼の貢献に対し、ラーマ8世は1945年12月8日付の官報でプリーディーを枢密顧問官として顕彰する勅令を公布した。この時、ラーマ8世は1945年12月11日に、一般市民が受けることのできる最高位の勲章である九宝石勲章を彼に授与した。

戦後、プリーディーは警察、憲兵、自由タイ運動のメンバーを支配することで自らの権力基盤を維持しようとした。しかし、在タイアメリカ大使館は、自由タイ運動の武装は「私的軍隊の個人的兵器庫」であると批判した。1946年1月、戦後解散された旧議会に代わる新議会の選挙後、プリーディーはクアン・アパイウォンの政治思想が人民党の当初の理念から変化したと見なし、ディレーク・チャイヤナムを首相に推薦したが、クアンに敗れた。民主党は1946年1月から3月の短期間、政権を樹立した。その後、政府は議会を通過した法案に反対し辞任した。สหชีพ党と憲法党はプリーディーを首相に推挙した。彼は完璧協定を改正し、イギリスがタイから米を無償で受け取るのではなく、買い取ることを義務付けた。彼はダムロンラーチャヌパープ図書館を設立した。タイ1946年憲法は、議員と元老院議員が両方とも選挙によって選出されるため、最も民主的な憲法とされているが、これも彼の時代に公布された。アメリカ外交官は、彼の政府の政策は「社会主義の混ざりけがない」と評価し、農業協同組合と国営企業への支援に限定されていると述べた。

1946年6月9日、ラーマ8世が死去した。新憲法の下での選挙に勝利したばかりのプリーディー政権は、議会に対し、ラーマ9世が王位を継承することを承認するよう要請した。議会が承認した後、プリーディーは1946年6月11日に首相を辞任したが、人民代表院はプリーディーが引き続き首相の職務を遂行することを支持した。彼はまた、短期間元老院議員に選出された後、辞任してアユタヤ県第2区の人民代表院議員選挙に立候補し、他に立候補者がいなかったため当選した。ラーマ8世の死におけるプリーディーの役割について、スラック・シワラックは「彼は不正行為を行った王族を保護し、警察長官と内務大臣が当初から遺体を検視することを許さず、証拠を破壊した者を逮捕しなかった」と記している。

ラーマ8世の死は、第二次世界大戦後に権力を失ったピブーンソンクラーム元帥派の軍部、民主党を率いる野党、そして旧権力層からなるプリーディーの政敵たちに、政治的に彼を攻撃する好機を与えた。彼らは新聞や様々な場所で、「プリーディーが国王を殺した」と叫ぶ人々をチャルームクルン劇場に送り込むなどして、情報を広めた。この騒動は、1946年8月に彼が首相を辞任するに至るきっかけとなり、その後、タワン・タムロンナーワーサワットがプリーディー派の支持を受けて首相に就任した。

1946年11月初め、プリーディーが首相を辞任した後、多くの外国政府から訪問を招かれた。タイ政府は彼を親善大使に任命し、まず中国を訪問し、その後、フィリピン、アメリカ合衆国、イギリス、フランス、スイス、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーの計9カ国を訪問し、1947年2月20日にバンコクに帰国した。タイは1946年12月16日に国際連合の55番目の加盟国となった。プリーディーはド・ゴール仏大統領やスターリンソ連最高指導者との個人的な関係を利用し、国際連合安全保障理事会の常任理事国である両国がタイの国連加盟を拒否権を行使して阻止しないよう働きかけた。

プリーディーはまた、政府に対し、農業開発に関する提言を行った。例えば、綿花の品種改良の促進、農業機械の活用、畜産業と漁業の再編、住宅建設プロジェクトの支援、公共庭園の建設、外国からの観光促進などである。彼はチャイナートダムの建設も提案し、政府もこれに同意した。1947年、プリーディーは西側諸国から自身の政府への支援を求めようとした。それだけでなく、彼は自社の事業やチャイナートダムへの支援も求めた。さらに、彼はアメリカ合衆国に経済的・軍事的援助を求めた最初の指導者であり、タイ軍の近代化のために軍事顧問を要請したが、アメリカ合衆国議会の承認が得られないとして拒否された。しかし、彼は東南アジアの独立運動勢力、特にベトナムとの間に良好な関係を築いていた。ベトナム代表は東南アジア諸国連邦の設立を望んでおり、プリーディーがその自然な指導者になると考えていた。

3.2. 亡命と晩年

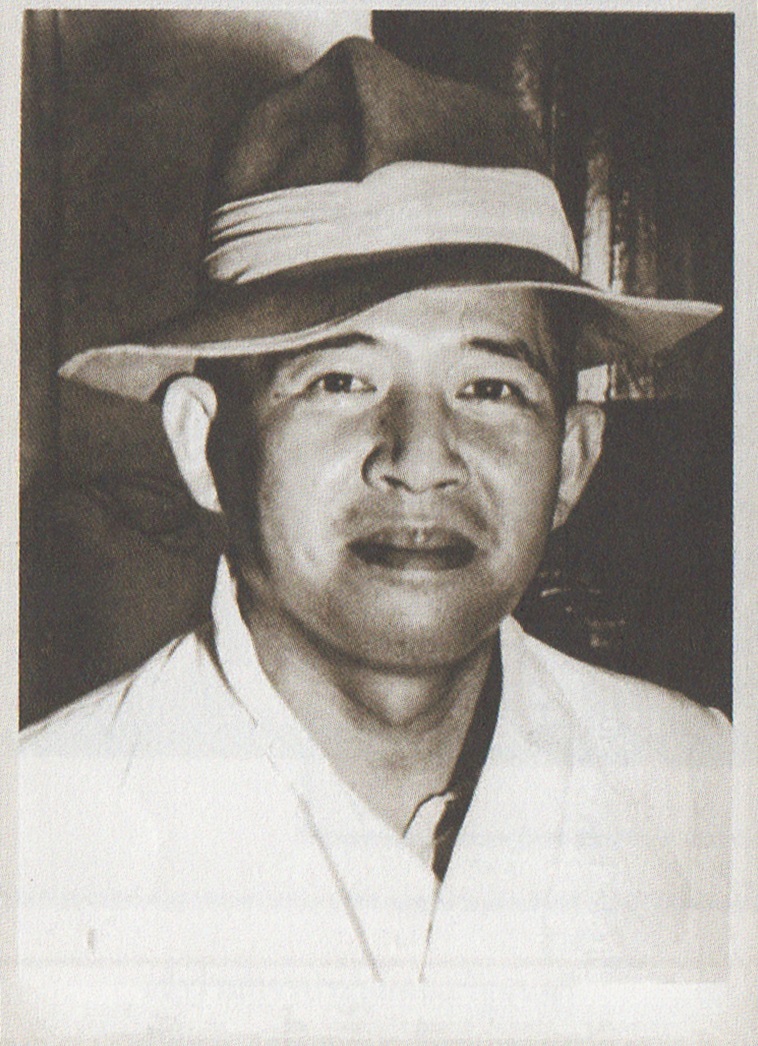

その後、1947年11月8日、ピン・チュンハワン中将が率いる国民軍事評議会と、その最高指導者であるピブーンソンクラーム元帥がクーデターを起こし、タワン・タムロンナーワーサワット提督の文民政府を打倒した。クーデター勢力はまた、プリーディーがラーマ8世暗殺の首謀者であるという深刻な告発を再燃させた。権力を掌握した後、クーデター勢力はプリーディーと家族が住んでいたターチャーン・ワンプラパティン宮殿を戦車と兵士で襲撃し、彼を逮捕しようとした。しかし、プリーディーは海軍の保護の下、一時的にサッタヒープ海軍基地に身を隠した後、クーデター勢力に対抗する準備が整っていないと判断し、イギリスとアメリカ合衆国大使館の支援を受けてシンガポールに政治亡命した。その後、1948年5月末には中華民国へ渡航した。その間、タイ政府はプリーディーを暗殺事件の容疑者として逮捕状を出し、イギリス政府に彼の引き渡しを要請したが、イギリス政府はこれを拒否した。また、アメリカ合衆国政府も、ピブーンソンクラームの感情を害することを避けるため、プリーディーへのビザ発給を拒否した。

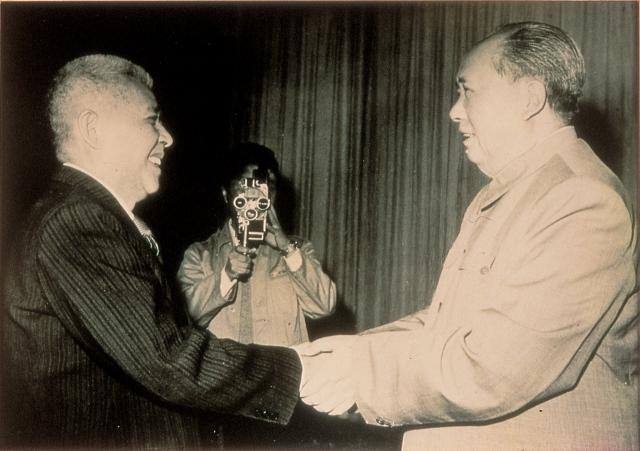

中国に約7ヶ月亡命した後、プリーディーは密かにタイに帰国し、海軍将校や元自由タイ運動のメンバーからなる「2月26日民主化運動」を指揮し、1949年2月26日に権力奪還を試みたが失敗に終わった(「王宮反乱」と呼ばれる)。事件後、プリーディーは6ヶ月間タイ国内に潜伏し、その後小型のチャンパ船でシンガポールに逃れ、さらに香港へ向かった。プリーディーは、青島への乗り換え中に中国共産党から政治亡命者として歓迎され、中華人民共和国建国式典への参加を招かれたと記している。当時、プリーディーは中国政府のゲストとしてすべての費用を負担され、さらに中国側からタイで共産主義の内戦を開始してプリーディーが政権を奪還できるよう支援するという申し出を受けたが、彼はこれを拒否した。中国滞在中、プリーディーは毛沢東、周恩来、鄧小平などの中国共産党および中国政府の指導者と会談し、意見を交換する機会を得た。また、彼はホー・チ・ミンの葬儀にも招かれ、スワンナプーマ首相とも会談した。1956年、ピブーンソンクラームとパオ・シリアノンの権力派閥は、サリット・タナラット元帥と王室の権力派閥に対抗するため、プリーディーを帰国させて国王の死に関する訴訟を再開させようとした。アメリカ合衆国政府はピブーンソンクラームに対し、これは混乱を引き起こすだろうと警告した。1958年、プリーディーはタノム・キティカチョーン元帥の政府に対し、クラ地峡に運河を掘ることを提案した。

1970年5月初め、周恩来首相はプリーディーが家族と共にパリへ渡航したいという希望を知り、元駐シャム・フランス代理公使であった旧友ギヨーム・ジョルジュ=ピコ(Guillaume Georges-Picot)の助けを借りて、プリーディーを中国からパリへ渡航させるための外国人パスポートを発行した。1970年11月8日にパリに到着したプリーディーは、それ以来フランスに居住した。到着後間もなく、タイ政府が彼の生存証明書の発行と年金支払いを拒否したため、彼は訴訟を起こして両方を受け取ることになった。これにより、プリーディーはタイの公的機関から法的に完全なタイ国民として認められ、年金とタイのパスポートを受け取ることができた。

1983年5月2日午前11時過ぎ、パリ郊外のアントニーの自宅で、執務机で本を読んでいたプリーディーは心不全により死去した。彼の家族は、1986年5月7日にプリーディーの遺骨をタイに帰還させた。ラーマ9世は5月8日に行われた彼の遺骨供養のために10領の法衣を下賜した。これは、国王がプリーディーを重要視している、あるいは彼を赦免したと解釈することもできる。

4. 思想とイデオロギー

プリーディー・パノムヨンの思想とイデオロギーは、彼の政治的キャリアとタイ社会への広範な影響を形成する上で中心的役割を果たした。

フランス情報機関は、若い頃のプリーディーを「ソビエトの雇われエージェント...共産主義の信奉者」と評した。しかし、第二次世界大戦後、アメリカ陸軍省とOSSは、プリーディーを真の民主主義者、「リベラルで、タイの若い知識人たちの偶像」と表現した。アメリカの外交使節団も、かつては共産主義に傾倒していたかもしれないが、1945年時点では「穏やかな社会主義者」に過ぎないと述べた。

プリーディーは、中等学校時代に教師であったティエンワーンとK.S.R. クラーブから民主主義の概念に興味を抱いた。

また、彼は仏教にも深い関心を持っていた。特にブッダダーサ比丘が彼に送った「仏陀教徒の憲章」という本は、プリーディーが晩年まで常に上着のポケットに入れて持ち歩いていた。

5. 私生活

プリーディー・パノムヨンの私生活は、彼の政治的な役割の陰に隠れがちだが、家族との絆や、文化活動への関与も彼の多面的な人格を形成していた。

5.1. 家族関係

プリーディーは1928年11月16日に、プラヤー・チャイウィチット・ウィシットタムタダ(カーン・ナ・ポムペット)とクンイン・ペーン・チャイウィチット・ウィシットタムタダ(旧姓スワンナソーン)の娘であるポーンスク・ナ・ポムペットと結婚した。ポーンスクはプリーディーより12歳年下であった。夫妻の間には、ラリター、パール、スーダー、スックプリーダー、ドゥッティー、ワニーの6人の子供がいた。

5.2. 文化活動と著作

第二次世界大戦が勃発する前、プリーディーは軍事独裁が世界戦争を引き起こす可能性を予見し、映画『白象の王』(1940年)の製作を指揮した。彼はこの映画を通じて、平和の視点を伝え、戦争に反対するメッセージを国際社会に送った。映画に登場する仏教の教え「ナッティ・サンティパラム・スカーン」(「平和に勝る幸福はない」)は、彼の明確な立場を示している。さらに、彼はタイ人が尊厳を持って侵略戦争に立ち向かう用意があることを示した。

プリーディーは社会科学を含む様々な分野の知識を熱心に追求した。中国滞在中、彼はマルクス、エンゲルス、レーニン、スターリン、毛沢東など、哲学や社会科学の学者たちの著作を理論的・実践的に研究し、タイ社会のあらゆる側面を比較分析した。これには経済、政治、社会の視点、歴史、民族、宗教、慣習、伝統などが含まれ、後に記事として発表された。

彼の重要な著作の一つに、仏教哲学を用いて人間社会の進化を分析した「社会の無常性」(The Impermanence of Society)がある。この著作は何度も再版され、常に研究者の関心を集めてきた。なぜなら、その真実を述べた内容は、あらゆる時代に起こりうる出来事を説明できるからである。

「この世のすべてのものは無常である。何一つ静止して留まるものはない。すべては絶え間なく動き、変化していく......植物、樹木、あらゆる生き物、そして生命を持つ人間は、生まれて成長し、やがて成長の限界に達すると、衰退し、最終的には消滅する。」

プリーディーの主な著作の一部は以下の通りである。

- คำชี้แจงเค้าโครงการเศรษฐกิจและเค้าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎรกับเค้าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบเศรษฐกิจ (経済計画草案と国民の幸福保障法案および経済活動法案の説明), 1933年

- บันทึกข้อเสนอเรื่อง ขุดคอคอดกระ (クラ地峡掘削に関する提案の覚書), 1959年2月

- ชีวิตผันผวนของข้าพเจ้าและ 21 ปีที่ลี้ภัยในสาธารณรัฐราษฎรจีน (私の波乱万丈な人生と中華人民共和国での21年間の亡命生活)

- ความเป็นมาของชื่อ "ประเทศสยาม" กับ "ประเทศไทย" (「シャム」と「タイ」という名前の由来)

- จงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน 14 ตุลาคม (10月14日英雄の完全民主主義の意志を守れ)

- ประชาธิปไตย เบื้องต้นสำหรับสามัญชน (一般市民のための民主主義入門)

- ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญเบื้องต้นกับการร่างรัฐธรรมนูญ (民主主義と憲法入門、および憲法起草)

- ปรัชญาคืออะไร (哲学とは何か)

- "ความเป็นไปบางประการในคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์" ใน บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ (摂政団におけるいくつかの出来事:王室に関するいくつかの事柄)

- บางเรื่องเกี่ยวกับการก่อตั้งคณะราษฎรและระบบประชาธิปไตย (人民党の設立と民主主義制度に関するいくつかの事柄)

- ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับเอกภาพของชาติและประชาธิปไตย (国家の統一と民主主義に関するいくつかの観察)

- สำเนาจดหมายของนายปรีดีตอบบรรณาธิการสามัคคีสารเรื่อง ขอทราบความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๖ และสังคมสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์แห่งรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย (プリーディー氏からサマッキーサーン編集長への書簡コピー:1973年10月14-15日の事件と民主主義憲法の神聖な社会契約に関する意見を求める)

- ความเป็นเอกภาพกับปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ (統一と南部3県の問題), 1974年

- อนาคตของเมืองไทยกับสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน (タイの未来と近隣諸国の状況), 1975年

6. 遺産と評価

プリーディー・パノムヨンは、タイの近代史において、賛否両論を巻き起こす重要な人物として位置づけられている。彼の生涯は、タイにおける民主主義、人権、社会進歩への貢献と、それに伴う政治的な対立や論争が深く結びついている。

6.1. 肯定的評価と貢献

プリーディー・パノムヨンは、人民党の知的指導者として、また「タイ民主主義の父」として高く評価されている。彼の功績は、タイの政治、経済、社会の様々な側面に多大な影響を与えた。

彼は1932年シャム革命において、絶対王政を終焉させ、立憲君主制への移行を主導した。彼は革命宣言文を起草し、最初の暫定憲法と恒久憲法の作成に深く関与した。特に、彼の経済計画である「黄表紙」は、当時の保守派から共産主義的と非難され、彼の短期間の亡命を招いたが、後に中央銀行、国民経済社会開発評議会、社会保障制度など、その多くの構想が実現された。これは、彼の思想がいかに時代を先取りしていたかを示すものである。

外交面では、彼は1936年から1937年にかけて外務大臣として、欧米列強との不平等条約の撤廃に成功し、治外法権の回復と関税自主権の確立を通じて、タイの完全な主権を回復させた。これにより、タイは独立国家としての地位を確固たるものにした。

教育分野では、1934年にタンマサート大学を創立し、一般市民に高等教育の機会を提供する「公開大学」を志向した。これは、社会のあらゆる階層からの人材育成と、民主主義の基盤となる知識の普及に貢献した。

第二次世界大戦中、摂政であった彼は、ピブーンソンクラーム首相による日本への宣戦布告への署名を拒否し、密かに反日地下組織「自由タイ運動」を組織・指導した。この運動は連合国との連携を保ち、結果的にタイが敗戦国としての厳しい処罰を免れ、主権を維持する上で決定的な役割を果たした。彼のこの行動は、ルイス・マウントバッテン卿から「最高連合軍司令官が、技術的に我々と戦争状態にある国の元首と重要な軍事計画を交換するという、他に類を見ない状況が存在した」と称賛された。

戦後、彼は首相に就任し、混乱した政局の安定化を図った。また、国際連合へのタイの加盟にも貢献し、国際社会におけるタイの地位確立に努めた。

プリーディーは軍事独裁に対する抵抗の象徴、自由主義政治の推進者としての永続的な遺産を残した。彼の功績は国際的にも認められ、ユネスコは2000年に彼の生誕100周年を「世界の偉人」として顕彰し、彼の理想と高潔さに敬意を表した。これは、彼にかけられた多くの政治的汚名に対する名誉回復の象徴ともなった。

現在、バンコクの4つの通りがプリーディーにちなんで名付けられている。そのうち3つは「プリーディー・パノムヨン通り」として、もう1つは彼の官位にちなんで「プラディットマヌータム通り」として知られている。彼の誕生日である5月11日は「プリーディー・パノムヨン記念日」として祝われている。1997年、タイ政府はバンコク東部に自由タイ抵抗運動を記念する公園を整備し、2003年8月16日には、プリーディーの戦時中の邸宅を模した図書館兼博物館が開園した。

彼の故郷アユタヤ県とタンマサート大学のキャンパスには、それぞれプリーディー・パノムヨン記念館がある。タンマサート大学には、プリーディー・パノムヨン図書館とプリーディー・パノムヨン国際学部がある。トゥラキット・バンディット大学の法学部は「プリーディー・パノムヨン法律学部」と命名されている。また、コノハドリの一種「プリーディー(学名:Chloropsis aurifrons pridii)」や、非営利学術組織であるプリーディー・パノムヨン研究所も彼の名誉を称えて名付けられた。プリーディー・パノムヨン研究所は、当初は彼の誕生日に行われていた「プリーディー・パノムヨン講座」を、近年は1932年のクーデターにおける彼の役割を記念して6月24日に開催している。

2024年に公開されたアニメーション映画『2475 ルーン・アルン・ヘン・カーン・パティワット』(2475 革命の夜明け)では、プリーディー・パノムヨンが主人公の一人として描かれ、彼の声はスメート・オーンアーチャが担当している。

6.2. 批判と論争

プリーディーは、タイの近代史において常に論争の的となる人物であった。彼の行動、決定、イデオロギーは、さまざまな批判と論争を引き起こした。

軍事政権下では、彼の著作や論文がマルクス主義、社会主義、共産主義の思想に共感を示していたことから、彼は「共産主義者」として描かれた。特に、ラーマ8世の謎の死をめぐる事件は、彼に対する最も重大な非難となった。1946年6月9日に若き国王が銃創により死去すると、プリーディーの政敵である王党派、保守派、軍部は、彼を「人気ある若い君主の暗殺の首謀者」として非難した。スラック・シワラックは、プリーディーが「責任ある王族を保護し、警察長官と内務大臣が当初から遺体を検視することを許さず、証拠を破壊した者を逮捕しなかった」と記している。これらの告発は、彼が政治的に失脚するための主要な武器として用いられ、1947年のクーデターにつながった。このクーデター後、国王の秘書官と2人の小姓が国王殺害の陰謀の容疑で逮捕され、その後の茶番のような裁判では、弁護団全員が辞任し、後任の弁護士2名が反逆罪で逮捕されるという異常な事態となった。最終的に、プリーディーと関連付けられた3人の小姓が死刑判決を受けた。しかし、伝記作家ウィリアム・スティーブンソンは、ラーマ9世がプリーディーが兄の死に関与しているとは信じていなかったと述べている。プリーディー自身も、彼に対する誹謗中傷訴訟をすべて勝訴している。

戦後、セーニー・プラーモートは、プリーディーがイギリスの植民地支配を受け入れるつもりであったのを自分がタイを救ったという見方を広めた。また、歴史家ナイジェル・ブレイリーは、自由タイ運動の大部分が欺瞞であったと見なし、プリーディーの役割に疑問を呈し、「プリーディーが1942年8月以前に個人的に連合国側に積極的にコミットしたかどうかは疑問であり、彼の最終的な反日姿勢は主にピブーンに対する敵意の結果である」と主張した。

しかし、プリーディーがピブーンを権力から排除したいと考えていたことは明らかであり、第二次世界大戦はその機会を提供した。プリーディーは、タイが枢軸国と同盟を結ぶことがピブーンに有利に働き、彼の独裁を強化することになると、戦争が始まるずっと以前から認識していた。日本さえもプリーディーの敵意を認識しており、それが彼が1941年12月に内閣を追われる原因となった。セーニー・プラーモートやイギリスでの運動の主要組織者であったスパサワット王子から、元イギリス大使ジョサイア・クロスビーに至るまで、連合国側のすべての知識人が、プリーディーが国内抵抗運動の指導者として現れると予想していたのは当然のことであった。

6.3. 影響と追悼

プリーディー・パノムヨンは、タイ社会、政治、歴史に計り知れない影響を与えた。彼の思想と行動は、タイの民主化の道筋を大きく左右し、その遺産は今日まで議論され、称えられ続けている。

彼の名誉回復に尽力した人物の一人が、かつて保守的王党派であったスラック・シワラックである。タイの現状に対する多作な批評家であるスラックは、タイの主権を救った自由タイ運動の功績を称えるだけでなく、1947年の軍部の権力復帰におけるセーニーと彼の民主党の共謀を批判している。

スラックが主導したプリーディーの名誉回復運動は大きな成果を上げた。現在、バンコクの4つの通りがプリーディーにちなんで名付けられている。そのうち3つは「プリーディー・パノムヨン通り」として、もう1つは彼の王室から授与された称号にちなんで「プラディットマヌータム通り」と呼ばれている。彼の誕生日である5月11日は「プリーディー・パノムヨン記念日」として祝われている。1997年、タイ政府はバンコク東部に自由タイ抵抗運動を記念する公園を整備し、2003年8月16日には、プリーディーの戦時中の住居を模した図書館兼博物館が開園した。

1999年10月30日、ユネスコはプリーディー・パノムヨンの生誕100周年を「世界の偉人」の記念日として認定した。これは、彼の業績だけでなく、その理想と高潔さに敬意を表するものであった。この認定は、タイ政府が彼の名誉回復を公式に受け入れたことを象徴している。

アユタヤ県のプリーディーの故郷と、彼が創立したタンマサート大学のキャンパスには、それぞれプリーディー・パノムヨン記念館が設置されている。タンマサート大学には、プリーディー・パノムヨン図書館とプリーディー・パノムヨン国際学部があり、トゥラキット・バンディット大学の法学部も「プリーディー・パノムヨン法律学部」と命名されている。コノハドリの一種「プリーディー(学名:Chloropsis aurifrons pridii)」や、非営利の学術機関であるプリーディー・パノムヨン研究所も彼の名誉を称えて名付けられた。プリーディー・パノムヨン研究所は毎年「プリーディー・パノムヨン講座」を開催しており、当初は彼の誕生日に行われていたが、近年は1932年のクーデターにおける彼の役割を記念して6月24日に開催されている。

彼の遺骨は1986年にタイに帰還し、ラーマ9世により仏教の儀式が執り行われた。これは、彼の功績が最終的に国家によって認められたことを示すものであった。

7. 栄典と受章

プリーディー・パノムヨンは、タイ国内外から数々の栄典と勲章を授与された。

7.1. 学術および官職

- タンマサート大学教授

- シャム司法省長官(アムマートトリー)

7.2. 王室および貴族の称号

- ルアン・プラディットマヌータム(1928年授与、1941年辞退)

7.3. タイの勲章

1933年 - 憲法擁護記章

1937年 - 勲特等:特等ナイト・グランド・コルドンタイ王冠勲章

1938年 - ラーマ8世王室鍵勲章

1939年 - ドゥシュディー・マーラー勲章(国家奉仕部門)

1941年 - 勲特等:特等ナイト・グランド・コルドン白象勲章

1942年 - 内部奉仕記章(インドシナ)

1945年 - 勲特等ナイト・グランド・クロスチュラチョームクラーオ勲章

1945年 - 九宝石勲章