1. 概要

この項目では、オーストリア=ハンガリー帝国最後の皇后ツィタ・フォン・ブルボン=パルマの生涯、公的な役割、そして個人的な信仰と遺産について包括的に概説します。特に第一次世界大戦中の役割、亡命生活、そしてカトリック信仰者としての生涯に焦点を当てます。ツィタは、失われた帝国の象徴として、また家族の精神的支柱として、激動の時代を生き抜きました。

2. 生い立ちと背景

ツィタ・フォン・ブルボン=パルマは、多言語に囲まれた環境で育ち、厳格な宗教教育を受けました。彼女の幼少期は、失われた公国の公爵家という複雑な背景と、広大な家族の絆に彩られていました。

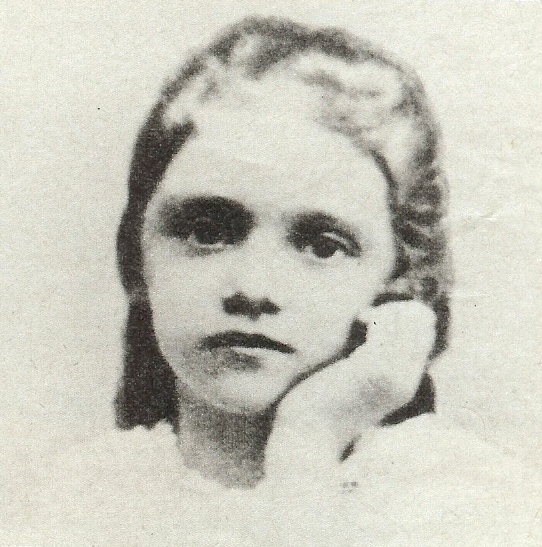

2.1. 出生と家族

ツィタは1892年5月9日、イタリア王国のルッカ近郊にあるピアノーレ城で誕生しました。彼女は、廃位されたブルボン=パルマ家のパルマ公ロベルト1世と、その2番目の妻であるポルトガルのミゲル1世の娘マリア・アントーニアの間に生まれた、異母兄姉を含む24人の兄弟姉妹中17番目の子でした。出生の2日後、5月11日に洗礼を受け、「ツィタ」と名付けられました。この名前は、13世紀にトスカーナで暮らした人気のイタリアの聖人聖ツィタにちなんでおり、当時としては珍しい名前でした。

父ロベルト1世は、1859年のイタリア統一運動の結果、幼少期にパルマ公の座を失っていました。彼は最初の妻である両シチリアのマリーア・ピア王女との間に12人の子供をもうけましたが、そのうち6人は知的障害を抱え、3人は幼くして亡くなりました。1882年に最初の妻と死別した後、2年後にポルトガルのマリア・アントーニアと再婚し、さらに12人の子供を授かりました。ツィタは、ロベルト公の24人の子供の中で17番目にあたります。

ロベルト公は、家族をピアノーレ城(ピエトラサンタとヴィアレッジョの間にある広大な地所)とニーダーエスターライヒ州のシュヴァルツァウ城の間で移動させていました。ツィタは主にこれら2つの邸宅で幼少期を過ごしました。家族は一年の大半をオーストリアで過ごし、冬にはピアノーレへ移動し、夏には戻っていました。移動の際には、家族と持ち物を収容するために16両編成の特別列車を利用していました。

2.2. 教育

ツィタと彼女の兄弟姉妹は、イタリア語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、英語を話すように教育されました。彼女は「私たちは国際的な環境で育ちました。父はまず第一に自分をフランス人だと考えており、毎年数週間は年長の子供たちと一緒に、ロワール川沿いの主要な地所であるシャンボール城で過ごしていました。私はかつて父に、自分たちをどう表現すべきかと尋ねました。父は『私たちはイタリアで統治したフランスの王子たちだ』と答えました。実際、24人の子供のうち、私を含め3人だけが実際にイタリアで生まれました」と回想しています。

10歳の時、ツィタはオーバーバイエルンのツァングベルクにある寄宿学校に送られ、そこでは厳格な学習と宗教教育の体制が敷かれていました。1907年秋、父の死に伴い帰宅を命じられました。彼女の母方の祖母アーデルハイトは、ツィタと妹のフランチェスカをワイト島の修道院に送り、教育を修了させました。敬虔なカトリック教徒として育てられたパルマ公家の子供たちは、貧しい人々のために定期的に善行を行いました。シュヴァルツァウでは、家族は余剰の布を衣服に仕立て、ツィタとフランチェスカはピアノーレで困窮している人々に食料、衣類、医薬品を個人的に配布しました。ツィタの姉妹のうち3人は修道女となり、一時期、彼女自身も同じ道を歩むことを考えていました。ツィタは健康を害した時期があり、2年間ヨーロッパの温泉地で伝統的な治療を受けました。

3. 結婚と皇室生活

ツィタはカール大公との結婚を通じてオーストリア=ハンガリー帝国の皇太子妃、そして皇后となりました。彼女は帝国の末期において、人道的活動や政治的な役割を担い、その影響力を行使しました。

3.1. 婚約と結婚

シュヴァルツァウ城のすぐ近くには、ツィタの母方の叔母であるマリア・テレジア大公妃の邸宅ヴィラ・ヴァルトホルツがありました。彼女は1906年に亡くなったオットー大公の継母であり、当時オーストリア帝位継承順位第2位であったカール大公の継祖母にあたります。マリア・テレジア大公妃の2人の娘はツィタの従姉妹であり、カールの異母叔母にあたります。ツィタとカールは子供の頃に会っていましたが、それぞれが教育を受けていたため、その後約10年間会うことはありませんでした。1909年、カールの竜騎兵連隊がブランディース・ナト・ラベムに駐屯し、そこからフランティシュコヴィ・ラーズニェにいる叔母を訪れました。この訪問中にカールとツィタは再会しました。

カールは結婚を迫られていました(彼の叔父で帝位継承順位第1位であったフランツ・フェルディナント大公は貴賤結婚しており、その子供たちは帝位から除外されていたため)。ツィタは王室にふさわしい血統を持っていました。ツィタは後にこう回想しています。「私たちはもちろん再会を喜び、親しい友人になりました。私の方は、次の2年間で徐々に感情が発展していきました。しかし、彼はもっと早く決心したようで、1910年の秋に、私が遠いスペインの親戚であるドン・ハイメ、マドリード公と婚約したという噂が広まると、さらに熱心になりました。これを聞いて、大公はブランディースの連隊から急いで駆けつけ、彼の祖母であるマリア・テレジア大公妃(私の叔母でもあり、そのような事柄の自然な相談相手でした)を訪ねました。彼は噂が本当かどうか尋ね、そうではないと告げられると、『では、いずれにしても急がなければ、彼女は他の誰かと婚約してしまうだろう』と答えました。」

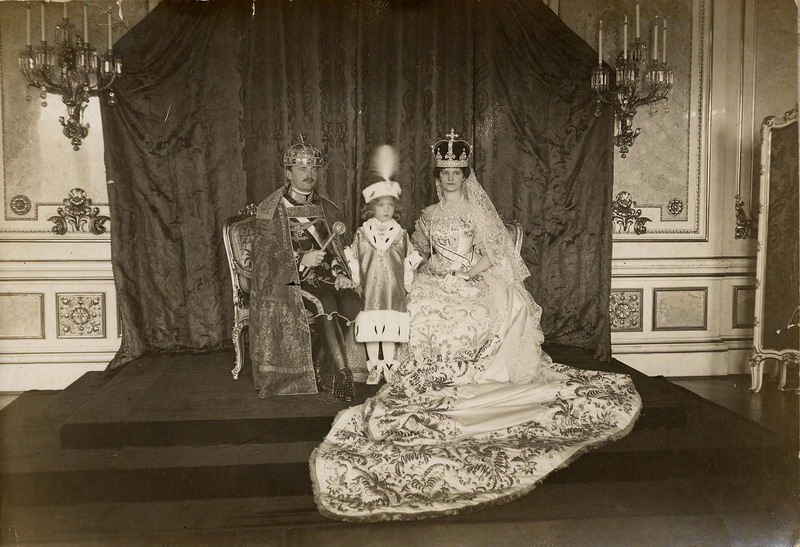

カール大公はピアノーレ城を訪れてツィタに求婚し、1911年6月13日、オーストリア宮廷で彼らの婚約が発表されました。ツィタは後年、婚約後、オーストリア帝国の運命と君主制の課題についてカールに懸念を表明したことを回想しています。カールとツィタは1911年10月21日にシュヴァルツァウ城で結婚しました。カールの曾祖父である81歳のフランツ・ヨーゼフ1世皇帝も結婚式に出席しました。彼は後継者が適切な結婚をするのを見て安堵し、機嫌も良く、結婚披露宴で乾杯の音頭さえ取りました。大公妃ツィタはすぐに男の子を身ごもり、オットーは1912年11月20日に誕生しました。その後10年間でさらに7人の子供が生まれました。

3.2. 皇太子妃時代

この時、カール大公は20代で、特にフランツ・フェルディナントが健康である限り、しばらくは皇帝になることを期待していませんでした。しかし、1914年6月28日、帝位継承者であるフランツ・フェルディナント大公とその妻ゾフィーがサラエボでボスニア系セルビア人の民族主義者によって暗殺されたことで状況は一変しました。カールとツィタはその日、電報でこの知らせを受けました。彼女は夫について「美しい日だったのに、太陽の下で彼の顔が真っ白になるのを見た」と語っています。

その後の第一次世界大戦で、カールはオーストリア=ハンガリー軍の将軍に昇進し、チロルでの攻勢のために第20軍団を指揮しました。戦争はツィタにとって個人的に困難なものでした。彼女の兄弟の何人かが紛争の敵対する側で戦っていたからです(フェリックス王子とルネ王子はオーストリア軍に参加しましたが、シクストゥス王子とグザヴィエ王子は戦争前にフランスに住んでおり、ベルギー軍に入隊していました)。また、彼女の生まれた国であるイタリア王国も1915年にオーストリアに対して参戦したため、「イタリア人」ツィタに関する噂が囁かれ始めました。1917年になっても、ウィーン駐在ドイツ大使ボート・フォン・ヴェーデル=ヤールスベルク伯爵はベルリンに宛てて「皇后はイタリアの公家出身である...人々はイタリア人とその親族の群れを完全に信用していない」と書き送っています。

フランツ・ヨーゼフの要請により、ツィタと子供たちはヘッツェンドルフ城の住居を離れ、シェーンブルン宮殿の一室に移りました。ここでツィタは、公式および非公式の場で老皇帝と多くの時間を過ごし、フランツ・ヨーゼフは彼女に将来への不安を打ち明けました。フランツ・ヨーゼフ皇帝は1916年11月21日、86歳で気管支炎と肺炎のため崩御しました。ツィタは後に「ロプコヴィッツ公爵の親愛なるふっくらとした姿が夫の元へ行き、目に涙を浮かべながらカールの額に十字を切るのを見たのを覚えています。そうしながら彼は『神が陛下を祝福されますように』と言いました。私たちに皇帝の称号が使われたのを初めて聞いた時でした」と語っています。

3.3. 皇后および女王時代

皇后および女王として、ツィタは第一次世界大戦中の人道的な活動に積極的に取り組み、夫カール1世の側近として政治的役割も果たしました。特に、秘密裏に進められたシクストゥス事件は、彼女の外交的影響力の一端を示すものでした。

3.3.1. 第一次世界大戦と政治的役割

ツィタは第一次世界大戦中、皇后として人道的な活動に積極的に取り組みました。彼女は夫カール1世の側近として、帝国内外の政治的出来事にも関与し、その影響力を行使しました。特に、戦傷兵の慰問や戦争未亡人、孤児の支援に尽力しました。彼女の存在は、戦争の苦境にある国民にとって、希望の象徴となりました。

3.3.2. シクストゥス事件

1917年春までに、戦争は4年目に突入しており、ベルギー軍の現役将校であったツィタの兄シクストゥス王子は、オーストリア=ハンガリー帝国がフランスと単独講和を結ぶ計画の主要な推進者でした。カールは中立国スイスの接触を通じてシクストゥスとの連絡を開始し、ツィタは彼をウィーンに招く手紙を書きました。ツィタの母であるマリア・アントーニアが手紙を直接届けました。

シクストゥスはフランスと合意した交渉条件を持って到着しました。それは、アルザス=ロレーヌのフランスへの返還(1870年の普仏戦争後にドイツに併合された地域)、ベルギーの独立回復、セルビア王国の独立、そしてコンスタンティノープルのロシアへの引き渡しでした。カールは原則として最初の3点に同意し、1917年3月25日付でシクストゥスに「私はあらゆる手段と個人的な影響力をすべて使う」という「秘密の非公式なメッセージ」をフランス大統領に送る手紙を書きました。

この王朝外交の試みは最終的に失敗に終わりました。ドイツはアルザス=ロレーヌに関する交渉を拒否し、ロシアの崩壊が目前に迫っていると見ていたため、戦争を放棄することに消極的でした。シクストゥスは努力を続け、ロンドンでデビッド・ロイド・ジョージと会い、1915年のロンドン条約におけるイタリアのオーストリアに対する領土要求について話し合いましたが、首相はイギリスがオーストリアと和平を結ぶべきだと将軍たちを説得できませんでした。ツィタはこの時期に個人的な功績を挙げ、ベルギー国王と王妃の聖名祝日に、ドイツが彼らの住居を爆撃するために飛行機を送る計画を阻止しました。

1918年4月、ドイツとロシアのブレスト=リトフスク条約の後、オーストリア外務大臣オットカール・チェルニン伯爵は、新任のフランス首相ジョルジュ・クレマンソーが中央同盟国に有利な和平の主要な障害であると攻撃する演説を行いました。クレマンソーは激怒し、カール皇帝の1917年3月24日付の手紙を見た後、それを公表しました。しばらくの間、シクストゥスの命は危険にさらされているように見え、ドイツがオーストリアを占領するのではないかという懸念さえありました。チェルニンはカールに、シクストゥスがフランス政府に手紙を見せることを許可されていなかったこと、ベルギーは言及されていなかったこと、そしてクレマンソーがアルザスについて嘘をついたことをオーストリアの同盟国に伝える「名誉の言葉」を送るよう説得しました。チェルニンは実際には危機の間ずっとドイツ大使館と連絡を取り合っており、この事件のために皇帝に退位するよう説得しようとしましたが、失敗に終わったため、チェルニンは外務大臣を辞任しました。

4. 帝国の終焉と亡命生活

第一次世界大戦の敗北により、オーストリア=ハンガリー帝国は崩壊し、ツィタとカール1世は亡命の道を歩むことになりました。彼らの亡命生活は、貧困と困難に満ちたものでしたが、ツィタは家族の絆を守り、子供たちの教育に献身しました。

4.1. 帝国の崩壊と亡命

この頃には、戦争は窮地に陥った皇帝に迫っていました。チェコの議員連合は、1918年4月13日にはすでにハプスブルク帝国から独立した新しいチェコスロバキア国家への忠誠を宣誓しており、ドイツ陸軍の威信はアミアンの戦いで大きな打撃を受け、1918年9月25日にはツィタの義兄であるブルガリア国王フェルディナンド1世が中央同盟国の同盟国から離脱し、単独講和を求めました。ツィタはカールがブルガリアの崩壊を告げる電報を受け取った時、彼と共にいました。彼女はそれが「まだ話し合うべきことが残っているうちに西側諸国との和平交渉を始めることをさらに緊急にした」と記憶しています。10月16日、皇帝は帝国を連邦制に再構築し、各民族が独自の国家を持つことを提案する「人民宣言」を発布しました。しかし、各民族は離脱し、帝国は事実上解体されました。

子供たちをゲデッレーに残し、カールとツィタはシェーンブルン宮殿へ向かいました。この時までに、新しい「ドイツ・オーストリア」国家によって大臣が任命されており、11月11日までに、皇帝のスポークスマンと共に、カールが署名する宣言書が準備されました。ツィタは一見して、それを退位と誤解し、彼女の有名な声明を発しました。

「君主は決して退位することはできません。彼は廃位されることはあり得るでしょう...結構です。それは力によるものです。しかし、退位する?決して、決して、決して!私はむしろあなたの傍らで倒れるでしょう。そうすればオットーがいます。そして、たとえ私たち全員がここで殺されたとしても、まだ他のハプスブルク家の人々がいます!」

カールは文書の公表を許可し、彼、彼の家族、そして残りの宮廷は、ハンガリーとスロバキアの国境に近いエッカーツアウの王室ロッジへ出発しました。翌日、ドイツ・オーストリア共和国が宣言されました。

4.2. スイスとマデイラでの亡命

エッカーツアウでの数ヶ月間の困難な生活の後、皇室一家は予期せぬ援助を受けました。シクストゥス王子がイギリス国王ジョージ5世に面会し、ハプスブルク家を助けるよう訴えました。ジョージ国王は、ロシアの皇族が革命家によって処刑されてからわずか数ヶ月後であったため、この要請に心を動かされたと伝えられ、「我々は直ちに必要とされることを行う」と約束しました。

数人のイギリス陸軍将校がカールを助けるために派遣され、中でもエドワード・ライル・ストラット中佐が最も注目されました。彼はベルパー卿の孫であり、インスブルック大学の元学生でした。1919年3月19日、陸軍省から「遅滞なく皇帝をオーストリアから出す」という命令が届きました。ストラットは苦労してスイス行きの列車を手配し、皇帝が退位することなく尊厳をもって国を出ることを可能にしました。カール、ツィタ、彼らの子供たち、そして彼らの家臣は、ストラットの指揮下にあるオナラブル・アーティラリー・カンパニーのイギリス兵分遣隊に護衛され、3月24日にエッカーツアウを出発しました。

一家の最初の亡命先は、ブルボン=パルマ家が所有するスイスのロールシャッハにあるヴァルテッグ城でした。しかし、スイス当局はハプスブルク家がオーストリア国境近くに住むことの懸念を表明し、彼らを国の西部へ移住させました。そのため、翌月にはレマン湖近くのプランジャンのヴィラに移り、静かな家族生活を再開しました。これは1920年3月、ハンガリーでの不安定な時期を経てホルティ・ミクローシュが摂政に選出されたことで突然終わりを告げました。カールは依然として技術的には国王(カール4世として)でしたが、ホルティは状況が落ち着くまでハンガリーへ行かないよう助言する使者をプランジャンに送りました。トリアノン条約の後、ホルティの野心はすぐに増大しました。カールは懸念を抱き、ストラット大佐にハンガリーへ入る手助けを求めました。カールは2度、ハンガリーの支配を取り戻そうと試みました。1度目は1921年3月、2度目は1921年10月でした。ツィタの断固たる支持(彼女はブダペストへの最後の劇的な列車での旅に彼と同行することを主張しました)にもかかわらず、両方の試みは失敗に終わりました。

カールとツィタは、適切な永続的な亡命先が見つかるまで、エステルハージ伯爵の邸宅であるタタ城に一時的に滞在しました。マルタが可能性として挙げられましたが、カーゾン卿に却下され、ツィタの兄弟がカールのために陰謀を企てる可能性を考慮して、フランス領は除外されました。最終的に、ポルトガル領のマデイラ島が選ばれました。1921年10月31日、元皇室夫妻はティハニからバヤまで鉄道で運ばれ、そこでイギリス海軍モニター艦HMS グローワームが待機していました。彼らは最終的に11月19日にフンシャルに到着しました。彼らの子供たちは、カールの継祖母であるマリア・テレジアによってスイスのヴァルテッグ城で世話されていましたが、ツィタは息子のロベルトが虫垂炎の手術を必要とした際にチューリッヒで彼らに会うことができました。子供たちは1922年2月にマデイラで両親と合流しました。

4.3. ベルギー、北米、その他の亡命

カールの死後、旧オーストリア皇室一家はすぐに再び移動することになりました。スペイン国王アルフォンソ13世は、ロンドンの大使を通じてイギリス外務省に働きかけ、ツィタと彼女の7人(まもなく8人になる)の子供たちがスペインに移住することを許可しました。アルフォンソは速やかに軍艦インファンタ・イサベルをフンシャルに派遣し、これが彼らをカディスへ運びました。その後、彼らはマドリードのパルド宮殿へ護送され、到着後まもなくツィタはエリーザベト大公妃を出産しました。アルフォンソ13世は、亡命中のハプスブルク家の親族にビスケー湾沿いのレケイティオにあるウリバレン宮殿の使用を申し出ました。これはツィタにとって魅力的でした。なぜなら彼女は、自分を匿ってくれる国家に重い負担をかけたくなかったからです。次の6年間、ツィタはレケイティオに定住し、子供たちの養育と教育に専念しました。彼らは困窮した財政で生活し、主にオーストリアの私有財産からの収入、ライン川渓谷のヨハニスベルクにあるブドウ畑からの収入、そして自発的な寄付金で生計を立てていました。しかし、亡命中のハプスブルク王朝の他のメンバーがこの資金の多くを要求し、元皇室職員からの請願も定期的にありました。

1929年までに、子供たちの何人かは大学に通う年齢に近づいており、家族はブリュッセル近郊のベルギーの村ステーノッケルゼールにある城に移住しました。そこでは、家族の多くのメンバーに近接していました。ツィタはハプスブルク家のために政治的ロビー活動を続け、ムッソリーニのイタリアとの関係さえも探りました。オーストリアの首相エンゲルベルト・ドルフースとクルト・シュシュニクの下でハプスブルク家の復興の可能性さえあり、オットー皇太子は何度もオーストリアを訪れました。これらの働きかけは、1938年のオーストリアのナチス・ドイツによる併合によって突然終了しました。亡命者として、ハプスブルク家はオーストリアにおけるナチスへの抵抗運動を主導しましたが、これは君主主義者と社会主義者の間の対立のために失敗に終わりました。

1940年5月10日のナチスによるベルギー侵攻により、ツィタと彼女の家族は戦争難民となりました。彼らはドイツの爆撃機による城への直撃を間一髪で免れ、フランスのボストにあるグザヴィエ王子の城へ逃れました。ハプスブルク家はその後、5月18日にスペイン国境へ逃れました。6月12日、ポルトガルの支配者アントニオ・サラザールは、フランスのポルトガル領事館に対し、パルマ公爵夫人マリア・アントーニア・デル・ポルトガッロにポルトガルパスポートを提供するよう指示しました。これらのポルトガルパスポートにより、家族はポルトガル政府の中立性に問題を生じさせることなくビザを取得できました。このようにして、マリア・アントーニアの娘であるツィタ・フォン・ブルボン=パルマと彼女の息子オットー・フォン・ハプスブルクは、ポルトガル国民の子孫であるという理由でビザを取得しました。

彼らはポルトガルへ移り、カスカイスに定住しました。まもなくして、大公はサラザールからヒトラーが彼の引き渡しを要求したことを知らされました。この要求は拒否されるとポルトガル支配者は彼に告げましたが、彼の安全が不安定であることを示唆しました。7月9日、アメリカ合衆国政府は家族にビザを発給しました。危険な旅の後、彼らは7月27日にニューヨーク市に到着し、ロングアイランドとニューアークに親戚がいました。一時期、ツィタと彼女の子供たちの何人かは、タキシード・パークに長期滞在の客として住んでいました。

オーストリア皇室の難民たちは最終的にケベックに定住しました。ここはフランス語圏であるという利点があり(幼い子供たちはまだ英語に堪能ではありませんでした)、ラヴァル大学でフランス語での学習を続けました。ヨーロッパからの資金がすべて途絶えたため、財政はこれまで以上に逼迫していました。一時期、ツィタはタンポポの葉からサラダやほうれん草料理を作るまでに追い込まれました。しかし、彼女の息子たちは皆、戦争に積極的に貢献しました。オットーは戦後のヨーロッパにおける王朝の役割を推進し、フランクリン・ルーズベルトと定期的に会談しました。ロベルトはロンドンにおけるハプスブルク家の代表を務めました。カール・ルートヴィヒとフェリックスはアメリカ陸軍に入隊し、アメリカで育ったマウラー家の親戚たちと共に従軍しました。ルドルフは戦争末期にオーストリアに密入国し、抵抗運動の組織化を支援しました。1945年、ツィタ皇后は平和の最初の日である5月9日に誕生日を祝いました。彼女はその後2年間、戦火で荒廃したオーストリアとハンガリーのために資金を調達するためにアメリカとカナダを巡回しました。

4.4. 夫カール1世の死

カールは以前から健康状態が悪化していました。フンシャルでカール・ルートヴィヒのためにおもちゃを買いに出かけた寒い日、彼は気管支炎の発作に見舞われました。これは急速に肺炎へと悪化し、不十分な医療体制もそれに拍車をかけました。子供たちや職員の何人かも病気になり、ツィタ(当時妊娠8ヶ月)は皆を看護しました。カールは衰弱し、4月1日に亡くなりました。妻への最後の言葉は「とても愛している」でした。カールは34歳でした。彼の葬儀の後、ある証人はツィタについて「この女性は本当に賞賛されるべきだ。彼女は一瞬たりとも冷静さを失わなかった...彼女は四方八方の人々に挨拶し、その後、葬儀を手伝った人々と話した。皆が彼女の魅力に引きつけられた」と語っています。ツィタは、カールの追悼のため、67年間の寡婦生活の間ずっと喪服の黒い服を着続けました。

5. 後半生と死

ツィタは長年の亡命生活を経て、ようやく故郷オーストリアへの帰国を果たしました。晩年は家族との再会を喜び、敬虔な信仰生活を送りながら、その生涯を終えました。

5.1. 帰国と晩年

しばらくの休息と回復の後、ツィタは子供たちの結婚式のために定期的にヨーロッパへ戻るようになりました。彼女は老齢の母の世話をするため、1952年にルクセンブルクへ本格的に移住することを決意しました。母マリア・アントーニアは1959年に96歳で亡くなりました。クールの司教はツィタに、彼が管理する邸宅(かつてはサリス伯爵の城であった)であるスイスグラウビュンデン州のツィツァースへの移住を提案しました。この城は大家族の訪問を受け入れるのに十分な広さがあり、近くに礼拝堂(敬虔なカトリック教徒であるツィタにとって必須でした)があったため、彼女は容易に受け入れました。

ツィタは晩年を家族と共に過ごしました。ハプスブルク家のオーストリア入国制限は解除されていましたが、それは1919年4月10日以降に生まれた者にのみ適用されていました。そのため、ツィタは1972年の娘アデライデの葬儀に参列することができず、これは彼女にとって辛いことでした。彼女はまた、亡き夫である「平和皇帝」の列聖に向けた努力にも関与しました。1982年、制限が緩和され、彼女は60年ぶりにオーストリアへ帰国しました。その後数年間、皇后はかつての故国オーストリアを数回訪問し、オーストリアのテレビにも出演しました。ウィーンのタブロイド紙クローネン・ツァイトゥングとの一連のインタビューで、ツィタは1889年のマイヤーリングでのルドルフ皇太子とその愛人マリー・ヴェッツェラ男爵夫人の死は、二重自殺ではなく、フランスまたはオーストリアのエージェントによる殺人であるという信念を表明しました。

5.2. 死と葬儀

記念すべき90歳の誕生日を、今や広大な家族に囲まれて祝った後、ツィタの健康状態は衰え始めました。両目に手術不能な白内障を発症しました。彼女の最後の大きな家族の集まりは1987年にツィツァースで行われ、子供たちや孫たちが彼女の95歳の誕生日を祝うために集まりました。1988年夏、娘を訪ねている間に肺炎を発症し、秋から冬にかけてのほとんどの期間、寝たきりとなりました。そして、1989年3月上旬にオットーを呼び、自分が死につつあることを告げました。彼と家族は彼女の枕元に駆けつけ、交代で付き添い、1989年3月14日の早朝に彼女は亡くなりました。彼女は96歳で、父ロベルト、パルマ公の2回の結婚による子供たちの中で最後に生き残った人物でした。

彼女の葬儀は4月1日にウィーンで行われました。政府はハプスブルク家が費用を負担する限り、オーストリアの地で行うことを許可しました。ツィタの遺体は、1916年のフランツ・ヨーゼフ皇帝の葬儀で彼女が後ろを歩いたのと同じ葬儀馬車に乗せられ、カプツィーナー納骨堂へと運ばれました。葬儀にはハプスブルク家とブルボン=パルマ家の200人以上のメンバーが参列し、ヨハネ・パウロ2世の代表を含む主要な政治家、国家公務員、国際代表者など6,000人が参列しました。古くからの伝統に従い、皇后は彼女の心臓を骨壺に入れ、夫の心臓が何十年も安置されていたスイスのムリ修道院に残すよう求めていました。そうすることで、ツィタは死後も夫と寄り添い続けることを確かなものとしました。

弔問客の行列が皇室納骨堂の門に到着した際、伝統的な「入場式」で門を叩いた使者は、彼女を「ツィタ、皇帝皇后陛下」と紹介しました。

6. 評価と遺産

ツィタ・フォン・ブルボン=パルマは、激動の時代を生きた人物として、その生涯、政治的役割、そして深い信仰心に関して様々な歴史的・社会的評価を受けています。彼女の死後も、その遺産は多くの人々に影響を与え続けています。

6.1. 列福・列聖の追求

ツィタはその信心深さでよく知られていました。生涯にわたって夫カール1世の退位を否定し続けたのも、王権神授説を信じていたためでした。1962年から、オーストリアとの国境にほど近いスイス・ツィツァースにある聖ヨハネス修道院で暮らすようになり、崩御までのおよそ27年間を祈りの日々で過ごしました。

没後20年が経過した2009年12月10日、フランスのル・マン司教イヴ・ル・ソーは、ツィタの列福に向けた教区プロセスを開始しました。ツィタは毎年数ヶ月間、ル・マン司教区のソレーム聖セシリア修道院で過ごす習慣があり、そこには彼女の姉妹3人が修道女としていました。

この列福の活動は、フランスの「ツィタ皇后列福協会」が主導しています。列福申請者はアレクサンダー・レオンハルト、ハンガリーの副申請者はカトリック神学者のノルベルト・ナギー、裁判官はブルーノ・ボネ、そして正義の推進者はフランソワ・スクリーブです。彼女の列福の活動が開始されたことにより、故皇后は「神の僕」と称されるようになりました。

なお、夫カール1世はすでに福者となっていますが、その記念日は彼の命日ではなくツィタとの結婚記念日である10月21日となっています。そのことが示唆しているように、ツィタもいずれカール1世と並ぶようにカトリックの祭壇に加わる可能性が非常に大きいといわれています。

6.2. 歴史的評価

ツィタは、王権神授説の熱心な信奉者であり、ハプスブルク家に生まれた夫以上にハプスブルク王朝の存続を当然のことと考えていました。彼女は死ぬまで、いつの日かハプスブルク家に再び君主の座が戻ってくると信じて疑いませんでした。そのため、カール1世が崩御した直後に「あなたは今、皇帝および王(Kaiser und Königeドイツ語)となったのです」と皇太子オットーに語り、オットーが「オーストリア皇帝」に即位したとみなしていました。そのため、ツィタらの猛反対にもかかわらずオットーが1961年に共和国の忠実な市民となることをオーストリアに宣誓したと知った際には、衝撃のあまり絶句したといわれています。

カールとツィタの子孫は婚姻によりスペイン、ベルギー、ルクセンブルクの君主位継承権を保持しており、王政復古という形式によらずとも将来ハプスブルク一族が君主に返り咲く可能性はあります。

7. 子女

カール1世とツィタの間には8人の子供が生まれ、ハプスブルク家の多産の伝統を守ったともいえます。彼らには33人の孫がいました。

| 名前 | 生年月日 | 没年月日 | 備考 |

|---|---|---|---|

| オットー皇太子 | 1912年11月20日 | 2011年7月4日 | 1951年にザクセン=マイニンゲン公女レギーナ(1925年1月6日 - 2010年2月3日)と結婚し、7人の子供、22人の孫、10人の曾孫がいました。 |

| アーデルハイト大公妃 | 1914年1月3日 | 1971年10月2日 | 未婚、子なし。 |

| ロベルト大公 | 1915年2月8日 | 1996年2月7日 | 1953年にサヴォイア=アオスタ公女マルゲリータ(1930年4月7日 - 2022年1月10日)と結婚し、5人の子供、19人の孫、3人の曾孫がいました。 |

| フェリックス大公 | 1916年5月31日 | 2011年9月6日 | 1952年にアーレンベルク公女アンナ・オイゲーニエ(1925年7月5日 - 1997年6月9日)と結婚し、7人の子供、22人の孫がいました。 |

| カール・ルートヴィヒ大公 | 1918年3月10日 | 2007年12月11日 | 1950年にリーニュ公女ヨランデ(1923年5月6日 - 2023年9月13日)と結婚し、4人の子供、19人の孫、10人の曾孫がいました。 |

| ルドルフ大公 | 1919年9月5日 | 2010年5月15日 | 1953年にチェルヌィシェヴァ=ベゾブラゾヴァ伯爵令嬢クセニア(1929年6月11日 - 1968年9月20日)と結婚し、4人の子供、13人の孫、3人の曾孫がいました。1971年にヴレーデ公女アンナ・ガブリエーレ(1940年9月11日生)と再婚し、1人の娘と3人の孫がいました。 |

| シャルロッテ大公妃 | 1921年3月1日 | 1989年7月23日 | 1956年にメクレンブルク公ゲオルク(1899年10月5日 - 1963年7月6日)と結婚しました。子供はいません。 |

| エリーザベト大公妃 | 1922年5月31日 | 1993年1月6日 | 1949年にリヒテンシュタイン侯子ハインリヒ(1916年8月5日 - 1991年4月17日)と結婚し、5人の子供、7人の孫、6人の曾孫がいました。 |

8. 家系

ツィタ・フォン・ブルボン=パルマの家系は、ヨーロッパの主要な王室と複雑に結びついています。

| 1. ツィタ・フォン・ブルボン=パルマ | 2. 父: ロベルト1世、パルマ公 | 4. 父方の祖父: カルロ3世、パルマ公 | 8. 父方の曾祖父: カルロ2世、パルマ公 |

|---|---|---|---|

| 9. 父方の曾祖母: サヴォイア公女マリア・テレーザ | |||

| 5. 父方の祖母: アルトワ公女ルイーズ | 10. 父方の曾祖父: シャルル・フェルディナン、ベリー公 | ||

| 11. 父方の曾祖母: 両シチリア公女マリー・カロリーヌ | |||

| 3. 母: ポルトガル王女マリア・アントーニア | 6. 母方の祖父: ミゲル1世、ポルトガル国王 | 12. 母方の曾祖父: ジョアン6世、ポルトガル国王 | |

| 13. 母方の曾祖母: スペイン王女カルロタ・ホアキナ | |||

| 7. 母方の祖母: レーヴェンシュタイン=ヴェルトハイム=ローゼンベルク公女アーデルハイト | 14. 母方の曾祖父: コンスタンティン、レーヴェンシュタイン=ヴェルトハイム=ローゼンベルク世襲公 | ||

| 15. 母方の曾祖母: ホーエンローエ=ランゲンブルク公女アグネス |