1. 概要

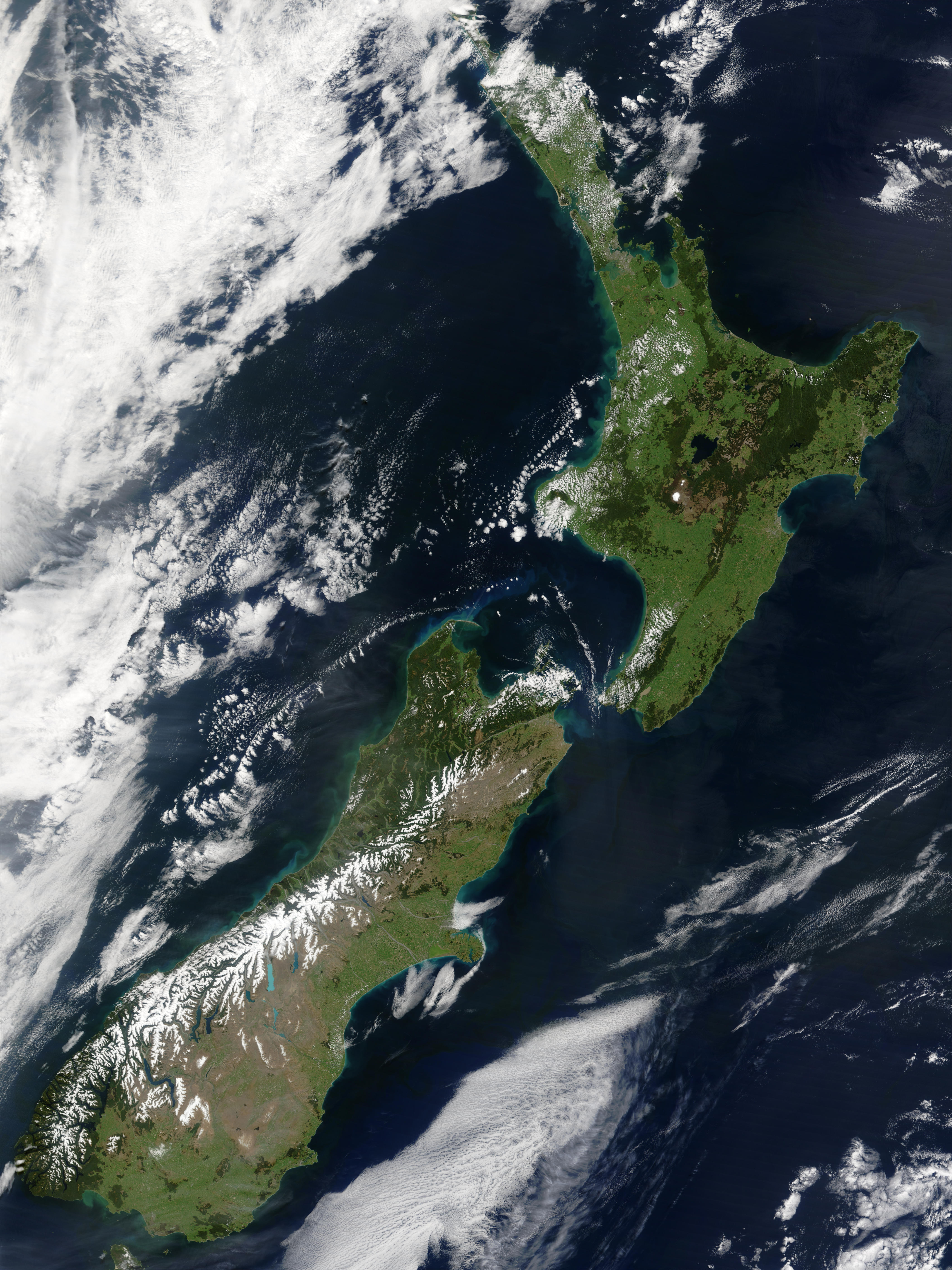

ニュージーランドは、南西太平洋のオセアニア、ポリネシアに位置する立憲君主制国家である。北島と南島の2つの主要な島および600以上の小さな島々から構成される島国であり、首都はウェリントン、最大の都市はオークランドである。国土は、西岸海洋性気候の影響を受け、変化に富んだ地形と南アルプス山脈のような険しい山々が特徴であり、これらは地殻変動や火山活動によって形成された。

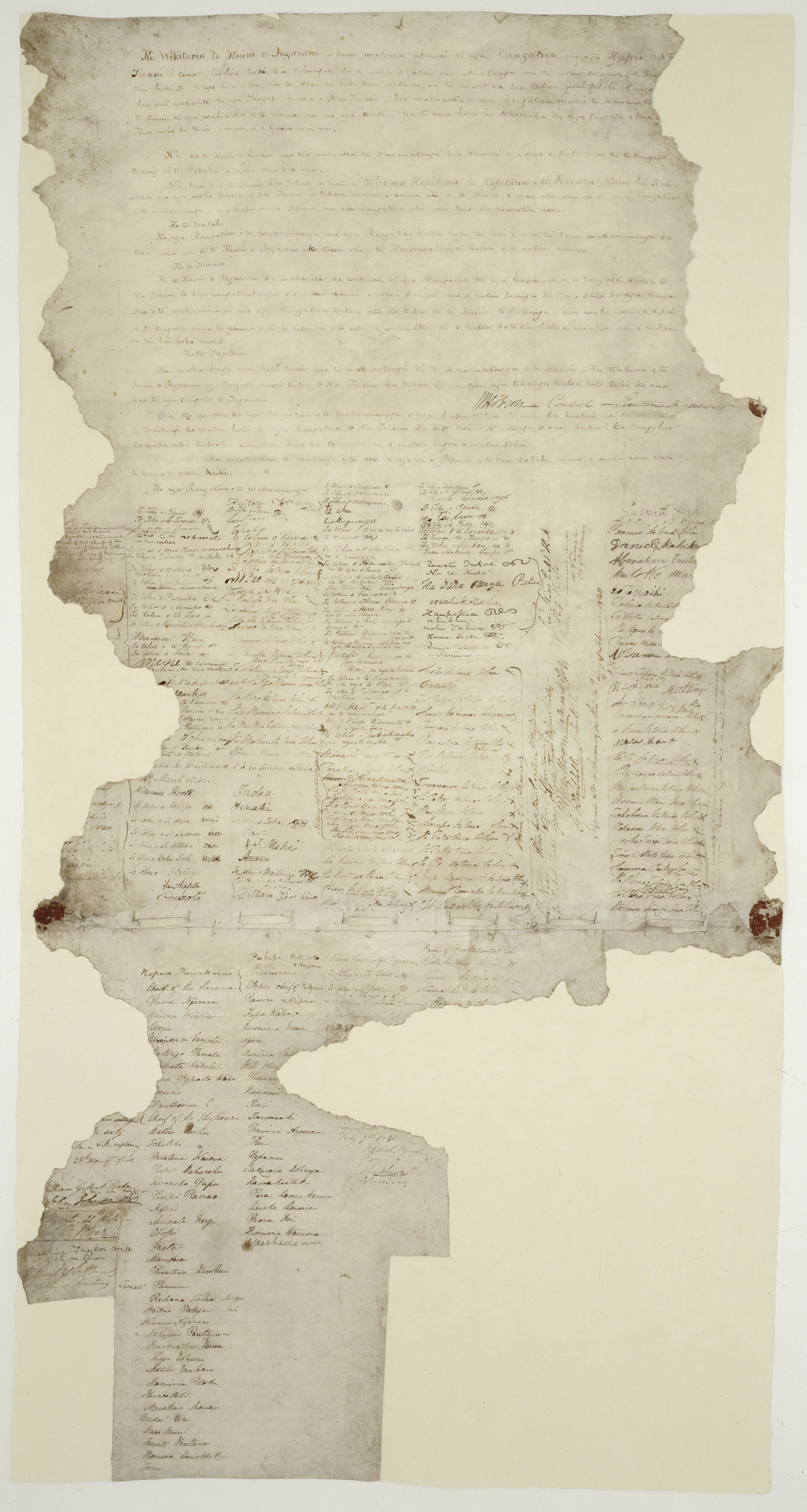

歴史的には、1280年から1350年頃にかけてポリネシア人が最初に定住し、独自のマオリ文化を築いた。1642年にヨーロッパ人として初めてオランダの探検家アベル・タスマンが到達し、1840年にはイギリスとマオリの首長たちとの間でワイタンギ条約が締結され、イギリスの植民地となった。その後、1907年に自治領となり、1947年に完全な独立を達成したが、現在もイギリス連邦の一員であり、イギリス国王を国家元首とする英連邦王国である。

今日のニュージーランドの人口は約520万人で、その大部分はヨーロッパ系の子孫である。先住民であるマオリは最大の少数民族であり、次いでアジア系、太平洋諸島系の人々が続く。文化はマオリ文化と初期のイギリス人入植者の文化を基盤としつつ、近年の移民増加により多様化している。公用語は英語、マオリ語、ニュージーランド手話であるが、英語が最も広く使用されている。

ニュージーランドは先進国であり、生活の質、医療、教育、市民的自由の保護、経済的自由度などの国際比較で高い評価を維持している。1980年代には「ロジャーノミクス」と呼ばれる大規模な経済改革を経験し、保護主義経済から自由貿易経済へと転換した。経済はサービス部門が主導し、工業、農業がそれに続く。観光も重要な収入源である。

政治体制は議会制民主主義であり、ニュージーランド議会は一院制である。行政権はクリストファー・ラクソン首相が率いる内閣が担う。チャールズ3世がニュージーランド国王であり、シンディ・キロ総督がその代理を務める。ニュージーランド王国は、ニュージーランド本土の他に、トケラウ(属領)、クック諸島およびニウエ(自由連合国)、そしてニュージーランドが領有権を主張する南極のロス海属領から構成される。国際的には、国際連合、イギリス連邦、ANZUS、OECD、APEC、太平洋諸島フォーラムなどに加盟している。

2. 国名

ニュージーランドの正式名称は、英語では New Zealand英語(ニュージーランド)、マオリ語では Aotearoaマオリ語(アオテアロア)である。略称は NZ。日本語での表記は「ニュージーランド」であり、漢字では「新西蘭」と表記され、略して「新」とも書かれる。1980年代には、当時の駐日ニュージーランド大使が漢字表記を公募し、「乳国」という表記も提案されたが、21世紀現在ではほとんど使用されず、「NZ」という略称の方が一般的である。

「New Zealand」という国名は、「新しいZealand」を意味する。Zealandとは、オランダのゼーラント州のことである。ニュージーランドに初めて到達したヨーロッパ人はオランダの探検家アベル・タスマンであり、彼らはこの地を、南アメリカ大陸の南端でヤコブ・ルメールが発見したスタテン島の一部であると考え、オランダ語で「Staten Landt」と名付けた。1643年にヘンドリック・ブラウエルが南アメリカの土地が小さな島であることを証明した後、オランダの地図製作者たちはタスマンの発見した土地を、オランダのゼーラント州にちなんでラテン語で Nova Zeelandiaラテン語 と改名した。この名称が後に英語化され、「New Zealand」となった。この名称はマオリ語では「Nu Tireni」(またはワイタンギ条約では「Nu Tirani」)と表記された。1834年にはマオリ語で書かれた「He Wakaputanga o te Rangatiratanga o Nu Tireniマオリ語」という文書が英語に翻訳され、ニュージーランド独立宣言となった。これはTe W(h)akaminenga o Nga Rangatiratanga o Nga Hapu o Nu Tireniマオリ語(ニュージーランド連合部族)によって作成され、イギリス国王ウィリアム4世に送付された。国王は既にニュージーランド連合部族の旗を承認しており、グレンエルグ卿からの書簡でこの宣言を承認した。

マオリ語の「アオテアロア」 (Aotearoaアオテアロアマオリ語) は、しばしば「白く長い雲のたなびく地」と訳され、現在ニュージーランドを指すマオリ語の名称である。ヨーロッパ人が到来する以前にマオリが国全体を指す名称を持っていたかどうかは不明であり、「アオテアロア」は元々北島のみを指していた。マオリには2つの主要な島々に対していくつかの伝統的な名称があり、北島は Te Ika-a-Māuiマオリ語(マウイの魚)、南島は Te Waipounamuマオリ語(グリーンストーンの水域)または Te Waka o Aorakiマオリ語(アオラキのカヌー)と呼ばれていた。初期のヨーロッパの地図では、島々は北島 (North Island)、中島 (Middle Island、現在の南島)、南島 (South Island、現在のスチュアート島) と記されていた。1830年頃から地図製作者たちは最大の2島を区別するために「North」と「South」を使い始め、1907年までにはこれが一般的な呼称となった。2009年、ニュージーランド地理委員会は北島と南島の名称が正式に決定されたことがないことを発見し、2013年にこれらの名称と代替名称を正式に決定した。これにより、北島は「North Island」または Te Ika-a-Māuiマオリ語、南島は「South Island」または Te Waipounamuマオリ語 となった。各島については、英語名またはマオリ語名のいずれか、あるいは両方を併記して使用することができる。同様に、国全体を指すマオリ語名と英語名が併用されること(例:Aotearoa New Zealand英語)もあるが、これには公式な承認はない。

ニュージーランドに関連する事物を指す際に「キーウィ」 (kiwi) という愛称がよく用いられる。これはニュージーランドに生息する鳥であるキーウィに由来し、「ニュージーランドの」という意味の形容詞として使われたり、口語では「ニュージーランド人」を指す名詞として使われたりする。この呼称は侮蔑的な意味合いを持たず、ニュージーランド側も認めている。また、外国為替市場では、ニュージーランド・ドルを「キーウィ」または「キーウィ・ドル」と呼ぶことがある。

3. 歴史

ニュージーランドの歴史は、数世紀にわたるポリネシア人の定住から始まり、ヨーロッパ人による探検と植民地化、そして独立国家としての発展へと続く。

3.1. ポリネシア人の到来とマオリ文化の形成

ニュージーランドに最初に到達した人々は、海洋航海カヌー(ワカ)に乗ったポリネシア人であり、およそ西暦1280年から1350年の間に複数回にわたって到来したと考えられている。多くのマオリの口承伝承によれば、これらの島々は伝説的な探検家クペが巨大なタコを追跡中に最初に発見したとされる。これらの伝承では、クペの後に、西暦1350年頃に東ポリネシアのハワイキから出発した大規模な移住船団が続いたとされている。単一の大船団がニュージーランドに定住したという説は、その後、大部分の移住が数十年間にわたる計画的かつ意図的な出来事であったという見解に取って代わられている。

この移주の正確な年代は不明確であるが、近年の資料では14世紀の移住が有力視されている。マオリ集団内のミトコンドリアDNAの多様性は、ニュージーランドが1250年から1300年の間に最初に定住されたことを示唆しているが、西暦1314年頃のタラウェラ山のカハロア噴火以前に遡る人骨、遺物、建造物は確実には年代測定されていない。このシナリオは、議論のある第三の口承証拠である伝統的な系図(ファカパパ)とも一致しており、これらの系図は、多くのマオリがその子孫であると主張するいくつかの移住カヌー(ワカ)の到着時期を西暦1350年頃としている。一部のマオリは後にチャタム諸島に移住し、そこで独自のモリオリ文化を発展させた。しかし、1835年のマオリのイウィ(部族)による侵攻は、モリオリ人の虐殺と事実上の絶滅をもたらした。

これらの初期の入植者たちは、ニュージーランドの多様な環境に適応し、狩猟採集と農耕を中心とした生活を営んだ。彼らは巨大な飛べない鳥であるモアを狩猟し、サツマイモ(クマラ)などの作物を栽培した。時間が経つにつれて、彼らは独自の芸術、神話、社会構造、習慣を持つ複雑な部族社会を形成し、これがマオリ文化として知られるようになった。社会は、家族(whānauファナウマオリ語)、副部族(hapūハプマオリ語)、部族(iwiイウィマオリ語)といった単位で組織され、それぞれの集団は首長(rangatiraランガティラマオリ語)によって統治されていた。

3.2. ヨーロッパ人の来航と植民地時代

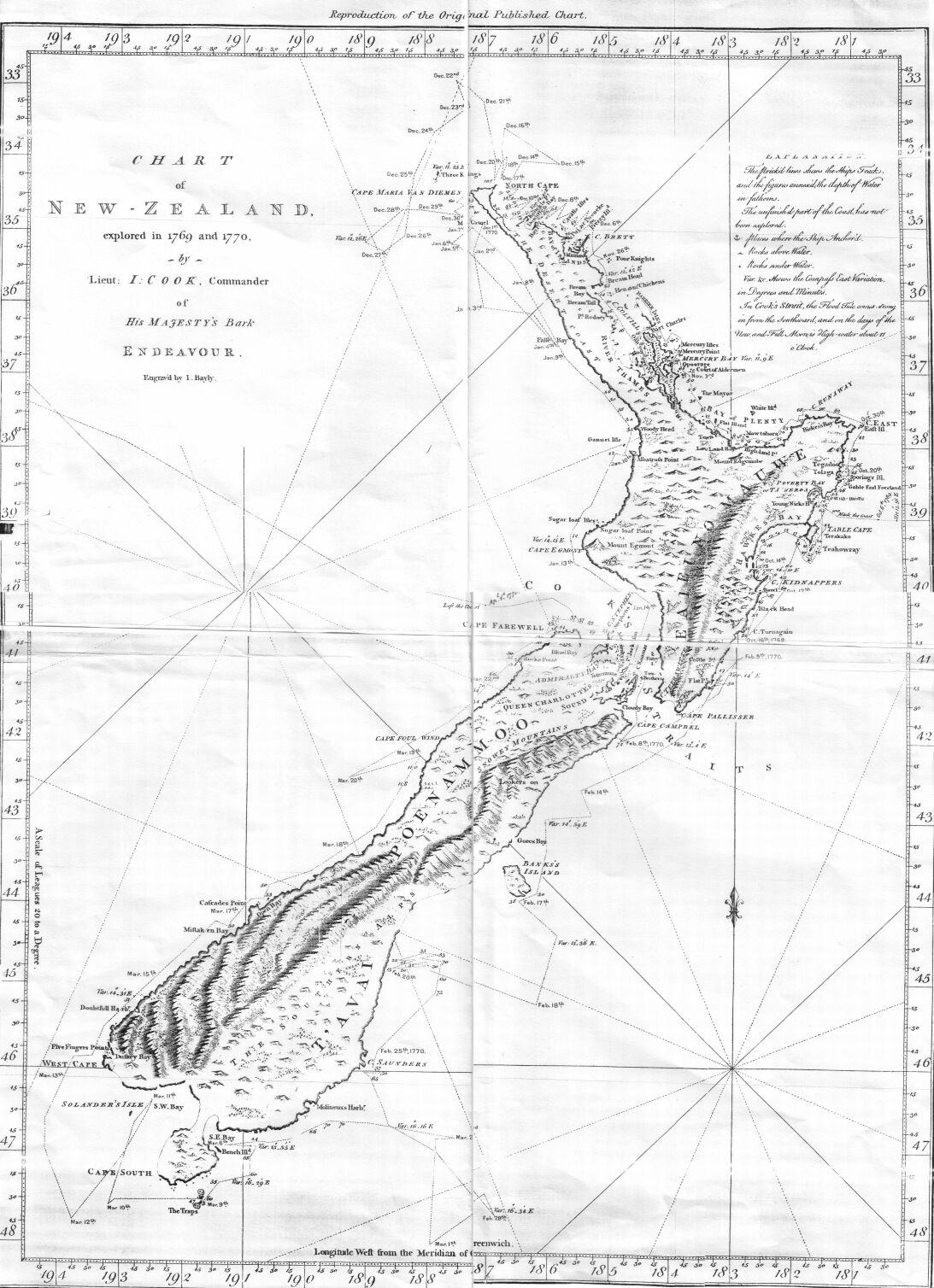

1642年、オランダの探検家アベル・タスマンの船団がヨーロッパ人として初めてニュージーランドに到達したが、マオリとの接触は敵対的なものとなり、タスマンの乗組員4名が殺害され、少なくとも1人のマオリが砲撃で負傷した。その後1世紀以上、ヨーロッパ人の来航は途絶えたが、1769年にイギリスの探検家ジェームズ・クックがニュージーランドのほぼ全海岸線を測量し、マッピングした。

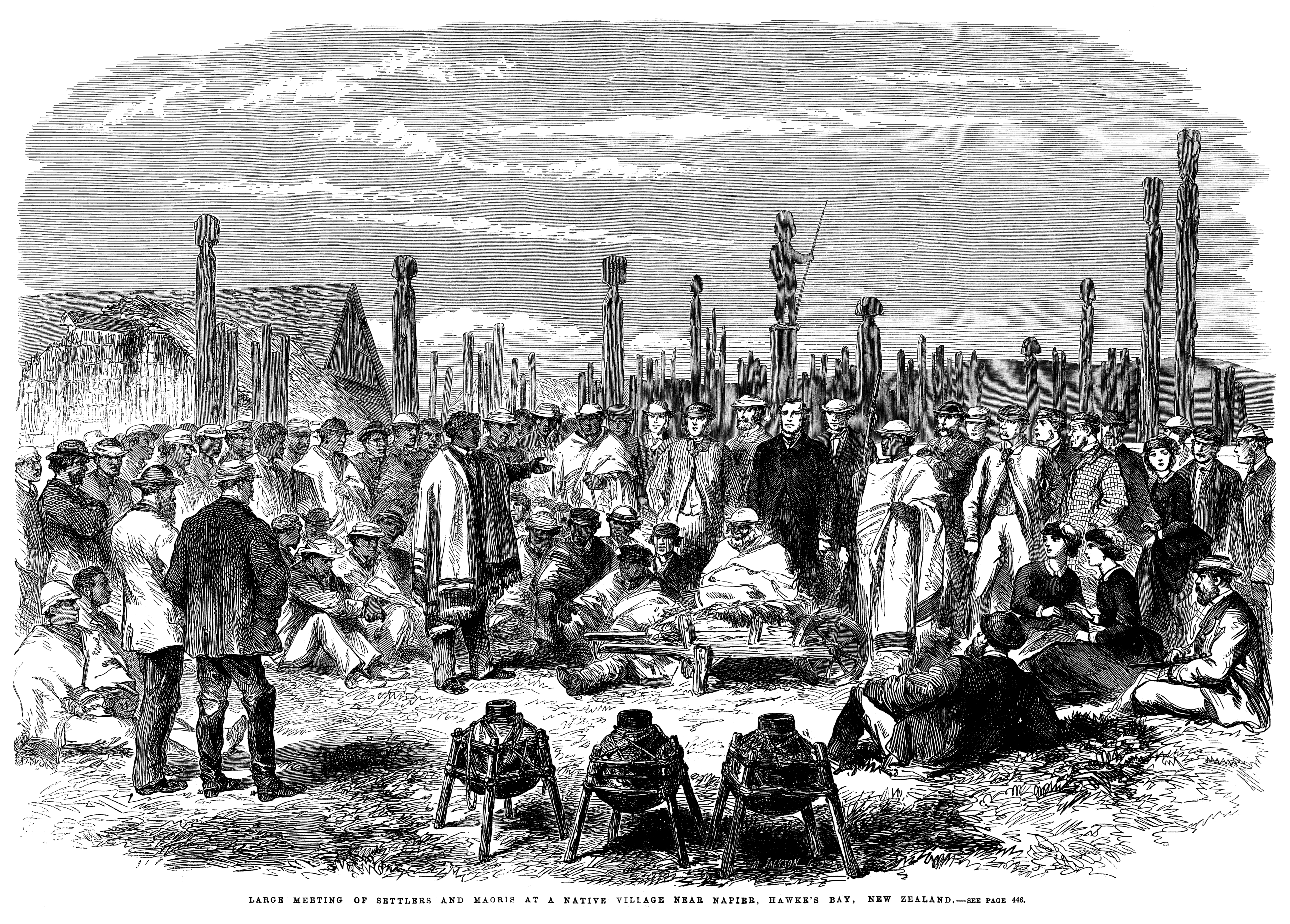

クック以降、ニュージーランドにはヨーロッパや北アメリカの捕鯨船、アザラシ猟船、貿易船が多数来航するようになった。彼らはヨーロッパの食料、金属道具、武器などを、木材、マオリの食料、工芸品、水などと交換した。ジャガイモとマスケット銃の導入は、マオリの農業と戦争のあり方を大きく変えた。ジャガイモは安定した食料余剰をもたらし、より長く持続的な軍事作戦を可能にした。その結果、1801年から1840年にかけて部族間のマスケット戦争が勃発し、600回以上の戦闘で3万人から4万人のマオリが死亡した。19世紀初頭からは、キリスト教の宣教師たちがニュージーランドに定住し始め、最終的にマオリ人口の大部分を改宗させた。マオリの人口は19世紀中に接触以前の約40%にまで減少し、その主な要因は持ち込まれた病気であった。

イギリス政府は1832年にジェームズ・バズビーをニュージーランド駐在ブリティッシュ・レジデント(英国代表)に任命した。彼の任務は、善良な入植者と交易者を保護し、マオリに対する「非道な行為」を防ぎ、逃亡した囚人を逮捕することであった。1835年、シャルル・ド・ティエリ男爵によるフランス人入植計画の発表を受け、漠然としたニュージーランド部族連合はイギリス国王ウィリアム4世にニュージーランド独立宣言を送り、保護を求めた。

継続的な混乱、ニュージーランド会社によるニュージーランド入植計画(既にマオリから土地を購入するために最初の測量船を派遣していた)、そして独立宣言の法的地位の曖昧さから、イギリス植民地省はウィリアム・ホブソン艦長を派遣し、イギリスの主権を主張させ、マオリとの条約交渉を行わせた。ワイタンギ条約は1840年2月6日にベイ・オブ・アイランズで最初に署名された。ニュージーランド会社がウェリントンに独立した入植地を設立しようとしたことに対し、ホブソンは1840年5月21日にニュージーランド全土に対するイギリスの主権を宣言した。これは、条約の写しがマオリの署名を得るために国内を巡回中であったにもかかわらず行われた。条約の署名と主権宣言により、特にイギリスからの移民の数が増加し始めた。

ニュージーランドは、ニューサウスウェールズ植民地の属領として統治されていたが、1841年5月3日に独立した王室属領であるニュージーランド植民地となった。土地と主権をめぐる意見の相違から、1843年のワイラウアフレイで植民地政府とマオリとの間で武力紛争が始まった。これらの紛争は主に北島で起こり、「ニュージーランド戦争」として知られるようになり、数千人の帝国軍とイギリス海軍がニュージーランドに派遣された。これらの武力紛争の後、入植者の要求に応えるために、広大なマオリの土地が政府によって没収された。

1852年にニュージーランド憲法法1852によって代議制政府が樹立され、1854年に第1回ニュージーランド議会が召集された。1856年、植民地は事実上の自治を獲得し、原住民政策を除くすべての国内事項に対する責任を負うことになった(原住民政策の権限は1860年代半ばに付与された)。南島が別の植民地を形成するのではないかという懸念から、首相アルフレッド・ドーメットは首都をオークランドからクック海峡に近い場所に移す決議案を提出した。その結果、地理的に中央に位置するウェリントンが選ばれ、1865年に初めて議会が正式に開かれた。

1886年、ニュージーランドはオークランドの北東約1000 kmに位置する火山性のケルマデック諸島を併合した。1937年以降、これらの島々はラウル島の観測所にいる約6人を除いて無人島となっている。これらの島々により、ニュージーランドの北の国境は南緯29度となった。1982年の国連海洋法条約以降、これらの島々はニュージーランドの排他的経済水域に大きく貢献している。

1891年、ニュージーランド自由党が初の組織政党として政権を握った。リチャード・セドンがその在任期間の大部分で率いた自由党政府は、多くの重要な社会的・経済的施策を可決した。1893年、ニュージーランドは世界で初めてすべての女性に選挙権を与え、1894年には雇用主と労働組合間の強制仲裁の導入を先駆けて行った。自由党はまた、1894年に世界で初めて最低賃金を保障した。

3.3. 自治領から独立国へ

1907年、ニュージーランド議会の要請により、国王エドワード7世はニュージーランドをイギリス帝国内の自治領と宣言し、その自治的地位を反映した。ニュージーランドは第一次世界大戦と第二次世界大戦に参戦し、ガリポリの戦い、クレタ島の戦い、第二次エル・アラメインの戦い、モンテ・カッシーノの戦いなどで重要な役割を果たした。特にガリポリの戦いは、ニュージーランドの国民的アイデンティティ形成に大きな影響を与え、オーストラリアと共有するANZACの伝統を強化した。

大恐慌はニュージーランド経済に深刻な打撃を与え、失業率の上昇と経済活動の停滞をもたらした。この経済危機は、第一次労働党政権の誕生を促し、包括的な福祉国家の確立と保護主義的な経済政策へと繋がった。

1931年ウェストミンスター憲章は、ニュージーランドがイギリス議会の立法権から完全に独立することを認めるものであったが、ニュージーランドは国内の政治的事情やイギリスとの強い結びつきから、すぐにはこれを受諾しなかった。しかし、第二次世界大戦を経て国家としての自立性が高まり、1947年に1947年ウェストミンスター憲章採択法によってようやくウェストミンスター憲章を受諾し、これによりイギリス議会はニュージーランドの同意なしにニュージーランドの法律を制定できなくなった。イギリス政府の残存立法権は後に1986年憲法法によって廃止され、イギリスの裁判所への最終上訴権は2003年に廃止された。これにより、ニュージーランドは名実ともに完全な独立国家となった。

3.4. 近現代

第二次世界大戦後、ニュージーランドは経済的繁栄を経験し、マオリは伝統的な農村生活を離れ、仕事を求めて都市へ移住し始めた。マオリ権利運動が展開され、ヨーロッパ中心主義を批判し、マオリ文化とワイタンギ条約のより大きな承認を求めて活動した。1975年には、ワイタンギ条約の違反疑惑を調査するためにワイタンギ審判所が設立され、1985年には歴史的な苦情を調査する権限が与えられた。政府は多くのイウィ(部族)とこれらの苦情に関する和解交渉を行ってきたが、2000年代にはマオリの海岸線と海底に対する権利主張が論争を呼んだ。

1970年代以降、イギリスの欧州経済共同体(EEC)加盟や石油危機などにより、ニュージーランド経済は困難な時期を迎えた。これに対し、1984年に発足した労働党政権は「ロジャーノミクス」と呼ばれる急進的な経済改革を実施し、規制緩和、民営化、自由貿易の推進など、保護主義的経済から市場原理に基づく経済へと大きく転換した。この改革はニュージーランド経済を活性化させた一方で、失業率の上昇や社会的格差の拡大といった問題も引き起こした。

21世紀に入り、ニュージーランドは多文化社会としての側面を強め、アジア諸国との経済的・文化的結びつきを深めている。環境問題への意識も高く、再生可能エネルギーの導入や自然保護政策に積極的に取り組んでいる。政治的には、小選挙区比例代表併用制の導入(1996年)により、多党化が進んでいる。近年の主要な政治的・社会的な課題としては、住宅価格の高騰、所得格差、気候変動対策、マオリとの関係などが挙げられる。

4. 地理

ニュージーランドは、南西太平洋の水半球の中心近くに位置し、2つの主要な島(北島またはTe Ika-a-Māuiマオリ語、および南島またはTe Waipounamuマオリ語)と700以上の小さな島々から構成されている。2つの主要な島はクック海峡によって隔てられており、最も狭い地点では幅22 kmである。北島と南島の他に、人が居住する5つの大きな島は、スチュアート島(フォヴォー海峡を隔てて位置する)、チャタム島、グレートバリア島(ハウラキ湾内)、ダーヴィル島(マールボロ海峡内)、そしてワイヘケ島(オークランド中心部から約22 km)である。

ニュージーランドは長く狭い国土を持ち、北北東軸に沿って1600 km以上、最大幅は400 kmである。海岸線の総延長は約1.50 万 km、総陸地面積は26.80 万 km2である。その広範囲に散らばる離島と長い海岸線のため、ニュージーランドは広大な海洋資源を有している。その排他的経済水域は世界最大級の一つであり、陸地面積の15倍以上に及ぶ。

北島はニュージーランドの人口の約4分の3が集中する経済・政治の中心地であり、首都ウェリントンや最大都市オークランドが位置する。南島は面積では北島より大きいが、人口は少なく、壮大な自然景観で知られる。付属島嶼には、ケルマデック諸島、チャタム諸島、バウンティ諸島、アンティポデス諸島、オークランド諸島、キャンベル島などがある。

4.1. 地形と地質

ニュージーランドの地形は変化に富み、その形成はプレートテクトニクスと深く関わっている。ニュージーランドは、太平洋プレートとインド・オーストラリアプレートの境界に位置しており、このプレート間の相互作用が活発な地殻変動、地震、火山活動を引き起こしている。

南島は、その全長にわたって延びる南アルプス山脈によって特徴づけられる。この山脈には、ニュージーランド最高峰であるアオラキ/クック山(標高3724 m)を含む、標高3000メートルを超える18の山頂が存在する。南アルプス山脈は、主にアルパイン断層沿いの地殻の圧縮によって形成された。南島の南西部にあるフィヨルドランドの険しい山々と深いフィヨルドは、氷河期における広範な氷河作用の痕跡である。

北島は南島ほど山がちではないが、顕著な火山活動が見られる。特に活発なタウポ火山帯は広大な北島火山台地を形成しており、ここには北島最高峰のルアペフ山(標高2797 m)がそびえ立つ。この台地にはまた、世界で最も活発な超巨大火山の一つであるカルデラ湖、タウポ湖がある。

ニュージーランドは、オーストラリアの約半分の面積を持つマイクロ大陸であるジーランディアの一部であり、ゴンドワナ超大陸から分離した後、徐々に沈降した。約2500万年前、プレートテクトニクスの動きの変化がこの地域をねじり、しわ寄せ始め、これが現在の地形形成の主な要因となっている。プレート境界では、一方のプレートがもう一方のプレートの下に沈み込む沈み込み帯も存在し、南にはピュイセガー海溝、北島の東にはヒクランギ海溝、さらに北方にはケルマデック海溝とトンガ海溝が形成されている。これらの地質学的活動は、ニュージーランドに温泉や間欠泉などの地熱資源をもたらす一方で、地震や火山噴火のリスクも伴っている。

4.2. 気候

ニュージーランドの気候は、大部分が温和な西岸海洋性気候(ケッペンの気候区分ではCfb)に属し、年平均気温は南部で約10 °C、北部で約16 °Cである。過去の最高気温はカンタベリーのランギオラで記録された42.4 °C、最低気温はオタゴのランファーリーで記録された-25.6 °Cである。

気候条件は地域によって大きく異なり、南島のウェスト・コーストは非常に湿潤である一方、セントラルオタゴやカンタベリー内陸部のマッケンジー盆地は半乾燥気候、ノースランド半島は亜熱帯気候となる。7大都市の中では、クライストチャーチが最も乾燥しており、年間降水量は平均でわずか618 mmであるのに対し、ウェリントンは最も雨が多く、そのほぼ2倍の降水量がある。オークランド、ウェリントン、クライストチャーチはいずれも年間2000時間以上の日照時間がある。南島の南部および南西部はより涼しく曇りがちな気候で、日照時間は約1400~1600時間である。南島の北部および北東部は国内で最も日照時間が長く、約2400~2500時間である。

一般的な積雪期は6月初旬から10月初旬までであるが、この期間外にも寒波が到来することがある。積雪は南島の東部と南部、および国中の山岳地帯で一般的である。

| 都市 | 1月最高気温 °C (°F) | 1月最低気温 °C (°F) | 7月最高気温 °C (°F) | 7月最低気温 °C (°F) | 年間降水量 mm (in) |

|---|---|---|---|---|---|

| オークランド | 23 °C | 15 °C | 15 °C | 8 °C | 1212 mm |

| ウェリントン | 20 °C | 14 °C | 11 °C | 6 °C | 1207 mm |

| ホキティカ | 20 °C | 12 °C | 12 °C | 3 °C | 2901 mm |

| クライストチャーチ | 23 °C | 12 °C | 11 °C | 2 °C | 618 mm |

| アレクサンドラ | 25 °C | 11 °C | 8 °C | -2 °C | 359 mm |

5. 自然環境

ニュージーランドは、その地理的隔離と独特の進化の歴史により、世界でも類を見ない生態系を育んできた。しかし、人間の活動や外来種の侵入により、その貴重な自然環境は多くの課題に直面しており、国を挙げての環境保全への取り組みが続けられている。

5.1. 生物多様性

ニュージーランドの8000万年にわたる地理的隔離と島の生物地理学は、国の動物相、菌類相、植物相の進化に影響を与えてきた。物理的な隔離は生物学的な隔離を引き起こし、独特な動植物の例や広範な種の個体群とともに、ダイナミックな進化的生態学をもたらした。ニュージーランドの動植物は元々、ニュージーランドがゴンドワナ大陸から分裂したことに由来すると考えられていたが、より最近の証拠は、種の分散によって生じたと仮定している。ニュージーランドの固有の維管束植物の約82%は固有種であり、65属にわたる1,944種をカバーしている。地衣類形成種を含むニュージーランドから記録された菌類の数は不明であり、それらの菌類のうち固有種の割合も不明であるが、ある推定によると、ニュージーランドには約2,300種の地衣類形成菌類が存在し、これらの40%が固有種であるとされている。森林の主な2つのタイプは、ナギモドキが優占する広葉樹林、またはより冷涼な気候におけるミナミブナが優占する森林である。残りの植生タイプは草原であり、その大部分はタソック草原である。

人間が到来する以前は、土地の推定80%が森林に覆われており、高山、湿地、不毛地、火山地帯のみが樹木のない地域であった。人間が到来した後、大規模な森林破壊が起こり、ポリネシア人の定住後には森林被覆の約半分が火災によって失われた。残りの森林の多くはヨーロッパ人の定住後に伐採または開墾され、牧畜農業のための土地となり、1997年には森林は土地のわずか23%を占めるのみとなった。

森林は鳥類によって支配されており、哺乳類の捕食者がいなかったため、キーウィ、カカポ、ウェカ、タカヘなどの一部の種は飛べない鳥へと進化した。人間の到来、それに伴う生息地の変化、ナンヨウネズミ、フェレットなどの哺乳類の導入は、モアやハーストイーグルのような大型鳥類を含む多くの鳥類の絶滅につながった。

他の固有動物としては、爬虫類(ムカシトカゲ、スキンク、ヤモリ)、カエル(保護されている絶滅危惧種のハミルトンガエルなど)、クモ、昆虫(ウェタ)、カタツムリなどが挙げられる。ムカシトカゲのように非常にユニークな種は、生きている化石と呼ばれてきた。3種のコウモリ(うち1種は絶滅)は、2006年に少なくとも1600万年前のユニークなネズミサイズの陸生哺乳類(セント・バサンス哺乳類)の骨が発見されるまで、ニュージーランドにおける唯一の固有陸生哺乳類の痕跡であった。しかし、海洋哺乳類は豊富であり、世界のクジラ類(クジラ、イルカ、ネズミイルカ)のほぼ半分と多数のオットセイがニュージーランド海域で報告されている。多くの海鳥がニュージーランドで繁殖しており、その3分の1はニュージーランド固有種である。ニュージーランドでは他のどの国よりも多くのペンギン種が見られ、世界の18種のペンギンのうち13種が生息している。

人間の到来以来、国の脊椎動物種のほぼ半分が絶滅しており、少なくとも51種の鳥類、3種のカエル、3種のリザード、1種の淡水魚、1種のコウモリが含まれる。他の種は絶滅の危機に瀕しているか、生息域が大幅に縮小している。しかし、ニュージーランドの自然保護活動家たちは、島嶼保護区、害虫駆除、野生生物の移送、里親制度、島嶼およびその他の保護地域の生態学的回復など、絶滅危惧種の野生生物の回復を支援するためのいくつかの方法を開拓してきた。

5.2. 環境問題と保全

ニュージーランドは、その豊かな自然環境を誇る一方で、いくつかの深刻な環境問題に直面している。主要な問題としては、森林破壊、外来種の侵入、そして気候変動の影響が挙げられる。過去の森林伐採は、特に低地林を中心に広範囲に及び、多くの固有種の生息地を奪った。また、人間によって持ち込まれたネズミ、オコジョ、ポッサムなどの外来哺乳類は、捕食者のいない環境で進化してきたニュージーランド固有の鳥類や爬虫類にとって大きな脅威となっている。これらの外来種は、卵や雛を捕食したり、在来植物を食害したりすることで、生態系に深刻なダメージを与えている。気候変動もまた、海面上昇、異常気象の頻発、氷河の融解などを通じて、ニュージーランドの自然環境と社会経済に影響を及ぼし始めている。

これらの問題に対し、ニュージーランド政府は環境保全のための様々な政策を推進している。環境省や自然保護省などの政府機関が中心となり、国立公園や自然保護区の設定、絶滅危惧種の保護プログラム、外来種の駆除・管理計画などを実施している。特に「プレデター・フリー2050」(2050年までに主な捕食性外来種を根絶する)という野心的な目標を掲げ、地域社会や研究機関と連携して革新的な駆除技術の開発や広範なトラッピング活動を展開している。また、再生可能エネルギーへの転換(目標は2030年までに電力の100%を再生可能エネルギーで賄うこと)や、排出量取引制度を通じた温室効果ガス排出削減など、気候変動対策にも積極的に取り組んでいる。

民間レベルでも、多くの環境保護団体やボランティアグループが、植林活動、海岸清掃、野生生物のモニタリング、環境教育など、多岐にわたる活動を行っている。これらの政府と民間の連携による努力は、一部の絶滅危惧種の個体数回復や、生態系の改善といった成果を生み出しているが、課題は依然として大きい。持続可能な社会の実現に向け、環境保全と経済発展の調和を目指した継続的な取り組みが求められている。

6. 政治

ニュージーランドは、立憲君主制と議会制民主主義に基づく安定した政治体制を有する。その憲法は不文憲法であり、成文法典ではなく、制定法、判例、慣習法の組み合わせによって構成されている。国の政治は、立法、行政、司法の三権分立を基本としている。

6.1. 統治機構

ニュージーランドの国家元首はニュージーランド国王であり、現在はチャールズ3世である。国王は総督によって代行され、総督は国王の助言に基づき、首相の推薦によって任命される。現在の総督はシンディ・キロである。総督は、国王の大権(不正事件の見直し、大臣や大使、その他の主要公職者の任命など)を行使することができ、稀な状況では留保権限(議会の解散や法案への国王裁可の拒否など)も行使できる。国王と総督の権限は憲法上の制約によって制限されており、通常は大臣の助言なしに行使することはできない。

行政権は、首相が率いる内閣によって行使される。首相は通常、議会で多数派を形成する政党または連立政権の党首から選ばれる。現在の首相はニュージーランド国民党のクリストファー・ラクソンである。内閣は大臣で構成され、政府の最高意思決定機関として重要な政策決定に責任を負う。閣僚は主要な決定を共同で行い、その結果に対して連帯責任を負う。

6.2. 立法

立法権は、議会に属する。議会は国王(総督が代行)と代議院(House of Representatives)から構成される一院制である。かつては立法評議会という上院が存在したが、1950年に廃止された。議会は国王および他の政府機関に対する議会主権を有し、これはイギリスの権利の章典(1689年)によって確立され、ニュージーランドの法律として批准されている。

代議院は民主的に選挙され、通常120議席で構成される(ただし、議席数は変動することがある)。議員の任期は3年である。選挙制度は小選挙区比例代表併用制(MMP)であり、有権者は小選挙区の候補者と政党にそれぞれ1票ずつ投じる。2018年の国勢調査データに基づき、72の小選挙区があり、そのうち7つはマオリ選挙区(マオリのみが任意で投票できる)である。残りの議席は、政党の得票率に応じて各党に配分され、議会における代表性が確保される。ただし、政党が議席を獲得するためには、少なくとも1つの小選挙区で勝利するか、全国の政党票の5%以上を獲得する必要がある。総選挙は通常3年ごとに行われる。

6.3. 司法

ニュージーランドの司法府は、首席判事を長とし、最高裁判所、控訴裁判所、高等裁判所、および下級裁判所から構成される。裁判官および司法官は、司法の独立を維持するために、政治的影響を受けずに、また在職期間に関する厳格な規則の下で任命される。これにより、司法府は他の影響を受けることなく、議会が制定した法律のみに基づいて法を解釈することが理論上可能となる。

2003年まで、ニュージーランドの最終上訴裁判所はロンドンの枢密院司法委員会であったが、2004年にニュージーランド最高裁判所が設立され、その役割を引き継いだ。

6.4. 法制度と治安

ニュージーランドの法制度は、主にイギリスのコモン・ロー(判例法)を基礎としつつ、ニュージーランド議会が制定した制定法、そしてワイタンギ条約の原則によって構成されている。ワイタンギ条約は、ニュージーランドの建国の文書とされ、法解釈や政策決定において重要な考慮事項となっている。法体系は、刑事法、民事法、行政法など多岐にわたる。

刑事司法制度は、警察、検察、裁判所、矯正施設から成り立っている。警察は、ニュージーランド警察が一元的に担い、法執行、犯罪捜査、公安維持を担当する。一般的にニュージーランドの警察官は非武装であるが、特定の状況下では武装することもある。検察は、クラウン・ロー・オフィス(Crown Law Office)やクラウン・ソリシター(Crown Solicitor)が担当し、起訴を行う。

治安に関しては、ニュージーランドは世界的に見ても比較的安全な国とされている。2024年の世界平和度指数では、世界で4番目に平和な国と評価された。しかし、他の先進国同様、窃盗、強盗、薬物関連犯罪などの犯罪は発生しており、特に都市部では注意が必要である。近年では、ギャング関連の犯罪や家庭内暴力も社会問題として認識されている。2019年のクライストチャーチモスク銃乱射事件以降、銃規制が大幅に強化された。政府は、犯罪防止、被害者支援、再犯防止のための様々なプログラムを実施している。人権状況は概ね良好であるが、マオリや太平洋島嶼系住民の刑事司法制度における過剰代表や、所得格差に起因する社会問題などが課題として指摘されることもある。

6.5. 主要政党

ニュージーランドの政党政治は、1930年代以降、伝統的に中道右派のニュージーランド国民党と中道左派のニュージーランド労働党の二大政党が中心となってきた。しかし、1996年に小選挙区比例代表併用制(MMP)が導入されて以降、小政党が議会で議席を獲得しやすくなり、多党化が進んだ。これにより、連立政権が常態化している。

主な政党とその政治的理念・活動は以下の通りである。

- ニュージーランド国民党 (New Zealand National Party): 中道右派。自由市場経済、財政規律、法と秩序の維持を重視する。歴史的に農村部やビジネス層からの支持が厚い。

- ニュージーランド労働党 (New Zealand Labour Party): 中道左派。社会的公正、福祉国家の維持・拡充、労働者の権利擁護を掲げる。都市部の労働者層やリベラル層が主な支持基盤。

- 緑の党 (Green Party of Aotearoa New Zealand): 環境保護、社会正義、非暴力を基本理念とする左派政党。気候変動対策、持続可能な経済、人権擁護などを主要政策とする。

- ACT党 (ACT New Zealand): 右派リバタリアン政党。小さな政府、個人の自由と責任、市場原理の徹底を主張する。減税や規制緩和を強く求める。

- ニュージーランド・ファースト党 (New Zealand First): ポピュリズム的、ナショナリズム的色彩を持つ中道政党。移民規制強化、高齢者福祉の充実、ニュージーランドの国益保護などを訴える。特定のイデオロギーに縛られず、連立交渉でキャスティング・ボートを握ることが多い。

- マオリ党 (Te Pāti Māori): マオリの権利と利益を代表する政党。ワイタンギ条約の履行、マオリの文化・言語の振興、社会的・経済的格差の解消を目指す。

これらの政党以外にも、小規模な政党が存在し、選挙結果や連立交渉によって国政に影響を与えることがある。

7. 地方行政区分

ニュージーランドの地方行政は、中央政府から権限を委譲された地方政府によって担われている。また、ニュージーランドはいくつかの海外領土および自由連合関係にある国家と「ニュージーランド王国」を構成している。

7.1. 地方自治

ニュージーランドの地方政府は、1876年に州制度が廃止されて以降、中央政府によって定められた法律に基づき、様々な評議会が地方行政を担ってきた。1989年の地方自治改革により、現在の二層構造である地方議会(Regional Council)と地域行政体(Territorial Authority)が確立された。1975年には249存在した地方自治体は、現在11の地方議会と67の地域行政体に再編されている。

地方議会の主な役割は、「1991年資源管理法に特に重点を置いた天然資源の管理」であり、広域的な環境問題や公共交通計画などを担当する。一方、地域行政体は、下水道、水道、地方道、建築許可、公園、図書館、廃棄物処理など、より住民に身近な地方行政サービスを提供する。地域行政体は、13の市議会(City Council)、53の地区議会(District Council)、そしてチャタム諸島議会(Chatham Islands Council)から成る。一部の地域行政体(5つ)は単一自治体(Unitary Authority)として、地方議会と地域行政体の両方の機能を併せ持っている。チャタム諸島議会も公式には単一自治体ではないが、地方議会の多くの機能を担っている。

これらの地方政府は、それぞれの地域住民によって選挙で選ばれた議員によって運営され、地方税や中央政府からの交付金などを財源としている。

7.2. 海外領土・自由連合

ニュージーランド王国は、イギリス連邦内の15の英連邦王国の一つであり、ニュージーランド国王(イギリス国王と同一人物)を元首とする領域全体を指す。ニュージーランド王国は、ニュージーランド本土に加えて以下の地域で構成される。

- トケラウ: ニュージーランドの従属地域であり、非自治地域として分類される。3つの環礁から成り、各環礁の長老3人からなる評議会によって統治される。外交・防衛はニュージーランドが責任を負う。

- クック諸島 および ニウエ: 自由連合の地位にある自治国家である。内政は完全に自治しており、独自の政府と議会を持つが、外交・防衛に関してはニュージーランドの同意が必要となる場合がある。これらの国々の住民はニュージーランド市民権を有する。ニュージーランド議会はこれらの国々のために立法することはできないが、同意があれば外交・防衛を代行することができる。

- ロス海属領: ニュージーランドが領有権を主張している南極大陸の地域。スコット基地という研究施設を運営しているが、南極条約により領有権主張は凍結されている。

ニュージーランドの国籍法は王国のすべての地域を平等に扱っており、ニュージーランド、クック諸島、ニウエ、トケラウ、ロス海属領で生まれたほとんどの人々はニュージーランド市民である(ただし、2006年1月1日以降に生まれた者については、少なくとも一方の親がニュージーランド市民または永住者である必要がある)。

8. 国際関係

ニュージーランドは、その地理的位置、歴史的背景、経済構造から、多国間協調と自由貿易を重視する外交政策を基調としている。人権、民主主義、環境保護といった価値観を国際社会で積極的に推進し、特に太平洋島嶼国地域においては指導的な役割を担っている。

初期の植民地時代、ニュージーランドの対外貿易と外交関係はイギリスが担当していた。1923年と1926年の帝国会議で、ニュージーランドが独自の政治条約を交渉することが認められ、1928年には日本と初の通商条約を批准した。1939年9月3日、ニュージーランドはイギリスに同調してドイツに宣戦布告し、当時のマイケル・ジョセフ・サヴィッジ首相は「彼女(イギリス)が行くところに我々も行く。彼女が立つところに我々も立つ」と宣言した。

第二次世界大戦後、イギリスがヨーロッパへの関心を高める一方、ニュージーランドはオーストラリア、アメリカ合衆国と共に太平洋安全保障条約(ANZUS)を締結した(1951年)。しかし、ベトナム戦争への抗議、フランスによる虹の戦士号爆破事件に対するアメリカの非難拒否、環境・農業貿易問題における意見の相違、そしてニュージーランドの非核政策などにより、アメリカのニュージーランドへの影響力は弱まった。アメリカがANZUSの義務を停止したにもかかわらず、条約はニュージーランドとオーストラリアの間では引き続き有効であった。

ニュージーランドは、国際連合、イギリス連邦、OECDの加盟国であり、五カ国条約に参加している。2012年以降、NATOとはパートナーシップ相互運用性イニシアティブの下でパートナーシップ協定を結んでいる。

国家の安全保障上の必要性は、直接的な攻撃の可能性が低いため控えめであるが、軍隊は世界的に活動してきた。2024年の世界平和度指数によれば、ニュージーランドは世界で4番目に平和な国と評価されている。

8.1. 主要な二国間関係

- オーストラリア: トランス・タスマン関係として知られる、最も緊密な二国間関係を持つ。両国は歴史的、文化的、経済的に深く結びついており、経済緊密化協定(CER)やトランス・タスマン旅行協定(TTTA)を通じて、人、物、サービスの自由な移動が保障されている。外交・安全保障面でも緊密に連携している。2013年時点で約65万人のニュージーランド国民がオーストラリアに居住している。

- イギリス: 歴史的な宗主国であり、現在もイギリス連邦の一員として強い結びつきを持つ。文化、言語、法制度など多くの面で影響を受けており、伝統的に友好関係にある。

- アメリカ合衆国: 太平洋安全保障条約(ANZUS)の歴史的経緯があり、現在はNATO非加盟主要同盟国の一つである。1980年代の非核政策を巡る対立からANZUS条約に基づくアメリカの安全保障義務は停止されたが、近年は「ウェリントン宣言」(2010年)や「ワシントン宣言」(2012年)を通じて関係が修復され、防衛・安全保障、経済、文化など幅広い分野で協力関係にある。UKUSA協定(ファイブ・アイズ)のメンバー国でもある。

- 太平洋島嶼国: ニュージーランドは、地理的・歴史的繋がりから太平洋島嶼国地域において重要な役割を果たしている。サモア、フィジー、トンガなど多くの国々と強固な外交関係を築き、経済援助、開発協力、人的交流を活発に行っている。特にサモア移民割り当て制度(1970年)や太平洋アクセス分類(2002年)を通じて、これらの国々からの移民を受け入れている。2007年には季節労働者制度が導入された。

- アジア主要国:

- 中国: 近年、最大の貿易相手国となっており、経済的な結びつきが急速に深まっている。2008年には先進国として初めて中国と自由貿易協定(FTA)を締結した。

- 日本: 伝統的な友好国であり、貿易、投資、観光、文化交流など幅広い分野で協力関係にある。

- 韓国: 貿易、観光、人的交流が拡大しており、2015年にFTAが発効した。

8.2. 国際機関への参加

ニュージーランドは、国際協調を重視し、多くの国際機関に積極的に参加している。

- 国際連合 (UN): 創設メンバー国の一つであり、国連憲章の原則を支持し、平和維持活動、軍縮、人権、開発などの分野で貢献している。過去には安全保障理事会の非常任理事国も務めた。

- イギリス連邦 (Commonwealth of Nations): イギリス連邦の一員として、他の加盟国との連携を深め、民主主義、人権、法の支配といった共通の価値観を推進している。

- 経済協力開発機構 (OECD): 経済政策、社会政策、環境政策などに関する国際的な議論や協力に参加し、先進国としての役割を果たしている。

- アジア太平洋経済協力 (APEC): アジア太平洋地域の経済的繁栄と協力を目指し、貿易・投資の自由化、ビジネス環境の円滑化、経済・技術協力などを推進している。

- 太平洋諸島フォーラム (PIF): 太平洋島嶼国の主要な地域協力の枠組みであり、ニュージーランドは創設メンバーとして、地域の安定と発展、気候変動対策、海洋資源管理などに積極的に関与している。

- その他、太平洋共同体 (SPC)、東南アジア諸国連合地域フォーラム (ARF) (東アジア首脳会議を含む) にも参加している。

これらの国際機関への参加を通じて、ニュージーランドは国際社会における発言力を高め、自国の国益を追求するとともに、地球規模の課題解決に貢献している。

8.3. 非核政策

ニュージーランドは、世界でも有数の厳格な非核政策を掲げている国として知られている。この政策は、1980年代の国民的な反核運動と、当時の労働党政権の強いリーダーシップによって確立された。

その背景には、フランスによる南太平洋での核実験に対する強い抗議や、冷戦下での核兵器の脅威に対する国民的な懸念があった。特に、1985年にフランスの諜報機関によってオークランド港で反核活動船虹の戦士号が爆破された虹の戦士号爆破事件は、ニュージーランド国民の反核感情を決定的なものにした。

1987年、ニュージーランド議会は「1987年ニュージーランド非核地帯・軍縮・軍備管理法」を制定した。この法律は、ニュージーランドの領土、領海、領空内における核兵器の持ち込み、配備、実験を全面的に禁止するものである。また、原子力推進艦船の寄港も事実上禁止している。

この非核政策は、当時の主要な同盟国であったアメリカ合衆国との関係に大きな影響を与えた。アメリカは、核兵器搭載艦船の寄港を拒否するニュージーランドに対し、太平洋安全保障条約(ANZUS条約)に基づく安全保障上の義務を停止した。これにより、ANZUS条約はニュージーランドとオーストラリアの二国間条約としての性格を強めることになった。

非核政策は、その後のニュージーランドの外交・安全保障政策の根幹をなし、国際的な軍縮・不拡散努力への積極的な貢献にも繋がっている。ニュージーランドは、核兵器の非人道性を訴え、核兵器禁止条約の推進にも主導的な役割を果たしてきた。この政策は、ニュージーランドの国民的アイデンティティの一部として広く支持されており、国際社会におけるニュージーランドの独立性と道徳的権威を象徴するものとなっている。

9. 軍事

ニュージーランドの軍事力はニュージーランド国防軍(New Zealand Defence Force, NZDF)によって担われており、その主な任務は、ニュージーランドの主権と国益の保護、国際的な平和と安全への貢献、そして国内における災害救援や人道支援活動である。

9.1. ニュージーランド国防軍

ニュージーランド国防軍は、ニュージーランド陸軍、王立ニュージーランド海軍、王立ニュージーランド空軍の三軍から構成される。国防軍の最高指揮官は名目上、ニュージーランド国王(イギリス国王と同一人物)であり、その権限は総督によって代行されるが、実際の指揮統制は国防大臣および国防軍司令官を通じて行われる。

国防軍の規模は比較的小さく、正規兵力は約9,000人、予備役は約2,000人である。これは、ニュージーランドが直接的な軍事的脅威にさらされる可能性が低いという地政学的状況を反映している。

- ニュージーランド陸軍 (New Zealand Army): 主に軽歩兵部隊で構成され、国土防衛、平和維持活動、災害救援などを任務とする。特殊部隊としてニュージーランド特殊空挺部隊(NZSAS)を有する。主要装備には、LAV III装甲兵員輸送車(NZLAV)、L118 105mm榴弾砲などがある。

- 王立ニュージーランド海軍 (Royal New Zealand Navy, RNZN): 2隻のアンザック級フリゲートを主力とし、哨戒艦、補給艦、潜水支援船などを保有する。領海警備、漁業監視、海上輸送、国際協力活動などを任務とする。

- 王立ニュージーランド空軍 (Royal New Zealand Air Force, RNZAF): 戦闘機は保有しておらず、主に哨戒機(P-3K2 オライオン)、輸送機(C-130H ハーキュリーズ、ボーイング757)、ヘリコプター(NH90、SH-2Gスーパーシースプライト)などを運用する。海上哨戒、輸送、捜索救難、災害救援などを任務とする。

ニュージーランド国防軍は、オーストラリア軍との相互運用性を重視しており、装備や訓練において緊密な協力関係にある。また、五カ国条約(FPDA)や国際連合平和維持活動などを通じて、国際的な安全保障協力にも積極的に参加している。

9.2. 主な活動と歴史

ニュージーランド国防軍は、その歴史を通じて国内外で様々な活動に従事してきた。

- 第一次世界大戦 (1914-1918): イギリス帝国の一員として参戦。特にガリポリの戦いでは、オーストラリア軍と共にANZAC(オーストラリア・ニュージーランド軍団)として勇敢に戦ったが、多大な犠牲者を出した。この経験は、ニュージーランドの国民的アイデンティティ形成に大きな影響を与えた。

- 第二次世界大戦 (1939-1945): 再び連合国側で参戦。ヨーロッパ戦線(クレタ島の戦い、第二次エル・アラメインの戦い、モンテ・カッシーノの戦いなど)、北アフリカ戦線、太平洋戦線で活動した。マオリ大隊の活躍も特筆される。

- 朝鮮戦争 (1950-1953): 国連軍の一員として、陸軍砲兵部隊(KAYFORCE)と海軍フリゲート艦を派遣した。

- マレー危機 (1948-1960) および ボルネオ紛争 (1962-1966): イギリス連邦軍の一部として、マレー半島およびボルネオ島での対ゲリラ作戦に参加した。

- ベトナム戦争 (1964-1972): 主に非戦闘部隊(医療チーム、工兵部隊)および一部の砲兵部隊を派遣した。

- 湾岸戦争 (1991): 医療チームと輸送機を派遣した。

- アフガニスタン紛争 (2001-2021): 国際治安支援部隊(ISAF)およびその後の「確固たる支援任務」に部隊を派遣し、地方復興支援チーム(PRT)の活動や特殊部隊の作戦に従事した。

- 平和維持活動 (PKO): 創設以来、世界各地のPKOに積極的に参加。主な派遣先には、キプロス、ソマリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、シナイ半島、アンゴラ、カンボジア、イラン・イラク国境、ブーゲンビル島、東ティモール、ソロモン諸島などがある。

現在も、ニュージーランド国防軍は、国際的な平和と安定のための活動、人道支援、災害救援などに積極的に貢献している。また、オーストラリアとの緊密な防衛協力関係を維持しつつ、アジア太平洋地域における安全保障環境の変化に対応するための能力向上に努めている。

10. 経済

ニュージーランド経済は、先進的な市場経済体制を基盤とし、国際貿易に大きく依存している。歴史的には農産物輸出国として発展してきたが、近年はサービス産業の比重が高まっている。経済改革を通じて市場の自由化と効率化が進められた一方で、環境問題への配慮や社会的公正の実現も重要な課題となっている。

10.1. 経済概況

ニュージーランドは、国内総生産(GDP)と一人当たり所得において高水準を維持する高所得国であり、人間開発指数(HDI)でも常に上位にランクされている。経済体制は市場経済に基づいており、政府は規制緩和や自由貿易を推進してきた。

歴史的には、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、羊毛や冷凍肉などの農産物輸出が経済成長の原動力となった。特にイギリス市場への依存度が高かったが、1973年のイギリスの欧州経済共同体(EEC)加盟を機に、輸出市場の多角化が迫られた。1970年代の石油危機も経済に打撃を与えた。

1984年以降、労働党政権下で「ロジャーノミクス」と呼ばれる急進的な経済改革が断行された。これには、国営企業の民営化、補助金の削減・撤廃、金融市場の自由化、税制改革などが含まれ、経済の効率化と国際競争力の向上を目指した。この改革はニュージーランド経済を大きく変革したが、一方で失業率の一時的な上昇や社会的格差の拡大といった問題も引き起こした。

2000年代以降、経済は比較的安定した成長を続けてきたが、2008年の世界金融危機やCOVID-19のパンデミックなど、世界経済の変動の影響も受けている。2023年時点での1人当たり名目GDPは36,254米ドルである。

ニュージーランドの通貨はニュージーランド・ドル(NZD)であり、非公式には「キーウィ・ドル」とも呼ばれる。この通貨は、クック諸島(クック諸島ドルも参照)、ニウエ、トケラウ、ピトケアン諸島でも流通している。

経済的自由度指数では常に上位に評価されており、ビジネス環境も良好である。しかし、住宅価格の高騰や所得格差の拡大は、依然として社会経済的な課題となっている。

10.2. 主要産業

ニュージーランド経済は、農林水産業、製造業・鉱業、観光業、サービス業など、多様な産業分野によって支えられている。

10.2.1. 農林水産業

ニュージーランドの農林水産業は、経済の重要な柱であり、輸出収入の大きな部分を占めている。

- 酪農業: 乳製品はニュージーランド最大の輸出品目であり、世界有数の乳製品輸出国である。大手乳業協同組合であるフォンテラは、国際的な乳製品貿易において大きなシェアを持つ。広大な牧草地と温暖な気候が酪農に適しており、高品質な牛乳、バター、チーズ、粉乳などが生産されている。

- 食肉産業: ラム肉と牛肉も主要な輸出品であり、品質の高さで国際的に評価されている。羊の飼育頭数はかつてより減少したが、依然として重要な産業である。

- 羊毛産業: かつてはニュージーランド経済を支える最大の輸出品目であったが、化学繊維の台頭や国際価格の変動により、その地位は相対的に低下した。しかし、高品質なメリノウールなどは依然として評価が高い。

- キーウィフルーツ: 世界的に有名なニュージーランドの代表的な園芸作物であり、主要な輸出品の一つである。「ゼスプリ」ブランドで知られる。

- ワイン: 近年、国際的な評価が急速に高まっている。特にソーヴィニヨン・ブランやピノ・ノワールは世界的に有名で、輸出も好調である。主な産地はマールボロ地方、ホークス・ベイ地方、セントラルオタゴなど。

- 林業: 広大な植林地(主にラジアータパイン)から産出される木材や木材製品も重要な輸出品である。製材、木材パルプ、紙などが生産される。

- 水産業: 周囲を広大な海に囲まれているため、水産業も盛んである。ホキ、イカ、ムール貝、キングサーモンなどが漁獲・養殖され、国内外に出荷されている。

これらの農林水産物は、ニュージーランドの豊かな自然環境と高度な生産技術に支えられており、国際市場で高い競争力を持っている。

10.2.2. 製造業・鉱業

ニュージーランドの製造業は、主に国内市場向けと、農林水産物を加工する食品加工業が中心である。食品加工業では、乳製品、食肉、ワイン、水産加工品などが主要な分野であり、輸出においても重要な役割を果たしている。その他、金属製品、機械設備、木材製品、化学製品などの製造も行われているが、規模は比較的小さい。政府は、高付加価値型の製造業や先端技術産業の育成に力を入れている。

鉱業は、ニュージーランド経済における比重はそれほど大きくないが、いくつかの重要な鉱物資源を産出している。

- 石炭: 主要な鉱物資源の一つであり、国内消費および輸出向けに採掘されている。主に南島の西海岸やワイカト地方に炭田がある。

- 金: 歴史的に重要な鉱物であり、現在もオタゴ地方やコロマンデル半島などで採掘が続けられている。2015年の金生産量は12トンであった。

- 銀: 金の副産物として採掘されることが多い。

- 鉄鉱石: 北島の西海岸の鉄砂(チタン鉄鉱を含む)から生産されており、主に輸出されている。

- その他、天然ガス、石油(少量)、軽石、骨材なども採掘されている。

環境規制が厳しく、また小規模な鉱床が多いため、大規模な鉱業開発は限定的である。近年では、海洋鉱物資源(海底熱水鉱床など)の探査も行われているが、環境への影響を考慮した慎重なアプローチが求められている。

10.2.3. 観光業

観光業はニュージーランド経済において非常に重要な位置を占めており、GDPへの貢献度も高く、多くの雇用を生み出している。2016年には、観光業はニュージーランドの総GDPの5.6%(129億ニュージーランドドル)を占め、全労働力の7.5%を支えた。

ニュージーランドが観光客を惹きつける主な要因は、その壮大で変化に富んだ自然景観である。雪を頂いた山々、フィヨルド、原生林、火山、温泉、美しい海岸線など、多様な自然環境が広がっており、「ロード・オブ・ザ・リング」や「ホビット」三部作などの映画のロケ地となったことでも世界的に知られている。

主要な観光資源・アクティビティとしては、以下のようなものがある。

- 自然景観: フィヨルドランド国立公園(ミルフォード・サウンド、ダウトフル・サウンド)、アオラキ/クック山国立公園、トンガリロ国立公園(火山、エメラルド色の湖)、ロトルア(間欠泉、温泉、マオリ文化)、ワイトモ鍾乳洞(ツチボタル)、アベル・タスマン国立公園(黄金の砂浜、カヤック)など。

- アドベンチャー・ツーリズム: バンジージャンプ(発祥の地とされる)、スカイダイビング、ホワイトウォーターラフティング、ホエールウォッチング、スキー・スノーボード、ハイキング(グレート・ウォークと呼ばれる長距離遊歩道網が整備されている)。

- マオリ文化体験: マラエ(集会所)訪問、ハンギ(伝統料理)、カパ・ハカ(伝統舞踊)の鑑賞。

- ワインツーリズム: マールボロ、ホークス・ベイ、セントラルオタゴなどのワイン産地巡り。

主要な観光客の出身国は、オーストラリア、中国、アメリカ合衆国、イギリス、ドイツ、日本などである。2017年には、海外からの訪問者数は2022年まで年間5.4%の割合で増加すると予測されていたが、COVID-19のパンデミックにより大きな影響を受けた。パンデミック後は、国内観光の振興とともに、持続可能な観光のあり方が模索されている。

10.2.4. サービス業

ニュージーランド経済において、サービス業は最大の部門であり、GDPおよび雇用の大部分を占めている。その内容は多岐にわたる。

- 金融・保険業: 銀行、保険会社、証券会社などが活動しており、国内経済の円滑な運営を支えている。主要な銀行はオーストラリア資本のものが多く、ニュージーランド準備銀行が中央銀行としての役割を担い、金融政策や物価安定に責任を持つ。

- 情報通信技術 (ICT) 産業: 近年急速に成長しており、ソフトウェア開発、デジタルコンテンツ制作、ITコンサルティングなどの分野で国内外にサービスを提供している。政府もICTインフラの整備(超高速ブロードバンド網など)や人材育成を支援している。

- 教育サービス: 国内の学生への教育提供に加え、留学生の受け入れも盛んである。大学、ポリテクニック(専門学校)、語学学校などが留学生を惹きつけており、教育は重要な輸出サービスの一つとなっている。

- 保健・医療サービス: 公的医療制度が整備されており、国民皆保険を基本とする。病院、診療所、高齢者介護施設などが広範なサービスを提供している。民間医療機関も存在し、公的医療を補完している。

- 小売・卸売業: 国内消費を支える重要な部門であり、スーパーマーケット、デパート、専門店、オンラインストアなど多様な形態で商品やサービスが提供されている。

- 運輸・倉庫業: 国内外の物流を担い、経済活動に不可欠な役割を果たしている。道路、鉄道、港湾、航空などのインフラが整備されている。

- 不動産業: 住宅や商業用不動産の取引、賃貸、管理などを行う。近年、主要都市での住宅価格高騰が社会問題となっている。

- 専門・科学・技術サービス: 法律、会計、コンサルティング、建築、エンジニアリング、研究開発など、高度な専門知識を要するサービスを提供する。

これらのサービス業は、ニュージーランド経済の安定と成長に不可欠であり、国民生活の質の向上にも貢献している。

10.3. 貿易

ニュージーランドは国際貿易に大きく依存しており、特に農産物が輸出の大きな柱となっている。輸出は総生産の24%を占め、国際的な一次産品価格や世界経済の景気後退の影響を受けやすい。2014年には、食品が国全体の輸出額の55%を占め、木材が第2位の輸出品目(7%)であった。

主要な輸出入品目および貿易相手国は以下の通りである。

- 主要輸出品目:

- 乳製品(粉ミルク、バター、チーズなど): 最大の輸出品目。

- 食肉(羊肉、牛肉など)

- 木材および木材製品(丸太、製材、木材パルプなど)

- 果物(キーウィフルーツ、リンゴなど)

- 機械類

- ワイン

- 魚介類

- 主要輸入品目:

- 石油および石油製品

- 機械類および設備

- 自動車および部品

- 電子機器

- 繊維製品

- プラスチック製品

- 主要貿易相手国(2018年6月時点):

- 輸出: 中国 (NZ$278億)、オーストラリア (NZ$262億)、欧州連合 (NZ$229億)、アメリカ合衆国 (NZ$176億)、日本 (NZ$84億)

- 輸入: オーストラリア、中国、アメリカ合衆国、日本、ドイツ、シンガポールなど(2006年データ)

ニュージーランドは積極的に自由貿易協定(FTA)を推進しており、多くの国・地域とFTAを締結している。特筆すべきものとして、2008年に先進国として初めて中国とFTAを締結した。2023年7月には欧州連合との間でEU・ニュージーランド自由貿易協定が締結され、両地域間で取引されるいくつかの商品の関税が撤廃された。この自由貿易協定は、既存の自由貿易協定を拡大するものであり、影響を受ける産業からのフィードバックに応じて、食肉や乳製品の関税が引き下げられた。オーストラリアとは経済緊密化協定(CER)を締結しており、極めて緊密な経済関係にある。また、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)の原署名国の一つでもある。

10.4. 社会資本

ニュージーランドの経済活動と国民生活を支える社会資本には、エネルギー供給網、交通網、情報通信インフラなどが含まれる。

- エネルギー:

- ニュージーランドの総エネルギー供給の大部分は、石油、ガス、石炭などの化石燃料に依存しているが、再生可能エネルギーの割合も高い。2015年には、再生可能エネルギーが総エネルギー供給の40.1%を占めた。

- 電力供給の大部分は水力発電によって賄われており、ワイカト川、ワイタキ川、クルーサ川などに主要な水力発電所がある。マナポウリ発電所も有名である。

- 地熱発電も重要な電力源であり、特に北島のタウポ火山帯に多くの地熱発電所が集中している。

- 主要な発電・小売企業には、コンタクト・エナジー、ジェネシス・エナジー、マーキュリー・エナジー、メリディアン・エナジーなどがある。

- 国有企業のトランスパワー・ニュージーランドが北島と南島の高圧送電網および両島を結ぶHVDCインターアイランドを運営している。

- 交通網:

- 道路網は総延長9.40 万 kmに及び、うち199 kmが高速道路である(2017年時点)。主要都市間はバス路線で結ばれているが、自家用車が最も一般的な交通手段である。

- 鉄道網の総延長は4128 kmである。1993年に民営化されたが、2004年から2008年にかけて段階的に再国有化され、現在は国有企業のキーウィレールがオークランドとウェリントンの通勤サービス(それぞれオークランド・ワン・レールとトランスデヴ・ウェリントンが運営)を除き運営している。旅客輸送よりも貨物輸送が中心である。

- 北島と南島は、ウェリントンとピクトンを結ぶRORO船フェリー(インターアイランダーとブルーブリッジが運航)で結ばれている。

- オークランド国際空港、クライストチャーチ国際空港、クイーンズタウン空港、ウェリントン国際空港の4つの国際空港があるが、オーストラリアとフィジー以外の国への直行便はオークランドとクライストチャーチのみである。

- 情報通信インフラ:

- かつてはニュージーランド郵便公社が電気通信事業を独占していたが、1987年にテレコム・ニュージーランド(現スパーク・ニュージーランド)が設立され、1990年に民営化された。

- 2011年にテレコムから分離したコーラス社が電気通信インフラの大部分を所有しているが、他プロバイダーとの競争は激化している。

- ギガビット対応の光ファイバー網「ウルトラファスト・ブロードバンド」の大規模展開が2009年に開始され、2022年までに人口の87%への提供を目標としていた。

- 国際電気通信連合による2017年の情報通信インフラ開発指数ランキングでは13位であった。

これらの社会資本の整備と維持は、ニュージーランドの持続的な経済成長と国民生活の質の向上のために不可欠である。

10.5. 科学技術

ニュージーランドにおける科学技術の発展は、初期の先住民マオリの伝統的知識から、ヨーロッパ人入植後の近代的科学研究機関の設立、そして現代のイノベーション主導型経済への移行へと続いてきた。

初期の科学的貢献は、マオリのトフンガ(専門家・賢者)によるもので、彼らは農業実践に関する知識や、病気の治療における薬草の効果などを蓄積した。1700年代のジェームズ・クックの航海や1835年のチャールズ・ダーウィンの訪問は、重要な植物学的・動物学的調査目的を持っていた。19世紀の大学設立は、著名なニュージーランド人科学者による発見を促進した。その中には、原子核分裂のアーネスト・ラザフォード、ロケット科学のウィリアム・ピッカリング、DNA構造解明に貢献したモーリス・ウィルキンス、銀河形成研究のベアトリス・ティンズリー、形成外科のアーチボルド・マッキンドー、導電性高分子のアラン・マクダイアミッドなどがいる。

1992年には、既存の政府系研究機関からクラウン研究所(CRIs)が設立された。これらの研究所は、ニュージーランドの利益のために、経済、環境、社会、文化の各分野にわたる新しい科学、知識、製品、サービスの開発を担っている。主要なCRIsには、AgResearch(農業)、Plant & Food Research(植物・食品)、ESR(環境科学・法医学)、GNS Science(地科学)、Landcare Research(土地管理・生物多様性)、NIWA(水圏・大気圏)、Scion(林業)などがある。

研究開発(R&D)への総支出は、GDP比で2018年に1.37%に上昇し(2015年は1.23%)、OECD諸国中では21位であった。WIPOの世界イノベーション指数では、2024年に25位にランクされている。

2016年には、宇宙政策、規制、産業育成を目的としてニュージーランド宇宙庁が設立された。ロケット・ラボ社は、同国初の商業ロケット打ち上げ企業として注目されている。

ニュージーランドの民間および商業研究機関の多くは、農業および水産業分野に焦点を当てている。例としては、カウソロン研究所、家畜改良公社(LIC)、フォンテラ研究開発センター、ブラガート研究所(ワイン)、ゼスプリ・キウイフルーツ育種センター、B+LNZジェネティクス(畜産)などがある。

11. 社会

ニュージーランドの社会は、多文化主義を特徴とし、人口構成、言語、宗教、教育、保健福祉など、様々な側面で多様性が見られる。

11.1. 人口

2023年ニュージーランド国勢調査によると、ニュージーランドの居住人口は4,993,923人で、2018年の国勢調査から6.3%増加した。2024年8月現在の推定総人口は5,393,890人である。ニュージーランドの人口は、2020年6月までの7年間で年率1.9%で増加した。2020年9月、ニュージーランド統計局は、2018年の国勢調査に基づく人口推計によると、2019年9月に人口が500万人を超えたと報告した。

今日のニュージーランドの人口は国の北部に集中しており、2023年6月現在、人口の約76.5%が北島に、23.5%が南島に居住している。20世紀を通じて、ニュージーランドの人口は北へ移動する傾向にあった。1921年、国の人口重心はマナワツ・ワンガヌイ地方のレヴィン西方のタスマン海にあったが、2017年までにはワイカト地方のカフィア付近まで北へ280 km移動した。

ニュージーランドは主に都市化された国であり、人口の84.2%が都市部に居住し、人口10万人を超える7都市に人口の50.6%が居住している。オークランドは140万人以上の住民を擁する最大の都市である。ニュージーランドの都市は、国際的な住みやすさの指標で一般的に高い評価を得ている。例えば、2016年のマーサー社の生活の質調査では、オークランドは世界で3番目に住みやすい都市、ウェリントンは12番目に住みやすい都市としてランク付けされた。

2018年の国勢調査におけるニュージーランドの人口の年齢の中央値は37.4歳であり、2017年から2019年の平均寿命は男性80.0歳、女性83.5歳であった。ニュージーランドは合計特殊出生率が代替水準を下回っており、2020年の合計特殊出生率は1.6であったが、この出生率はOECD平均を上回っている。2050年までに、年齢の中央値は43歳に上昇し、60歳以上の人口の割合は18%から29%に上昇すると予測されている。2016年の主な死因は癌が30.3%で最も多く、次いで虚血性心疾患(14.9%)、脳血管疾患(7.4%)であった。2016年現在、医療費総額(民間部門の支出を含む)はGDPの9.2%である。

| 順位 | 都市 | 地方 | 人口 |

|---|---|---|---|

| 1 | オークランド | オークランド地方 | 1,467,800 |

| 2 | クライストチャーチ | カンタベリー地方 | 377,200 |

| 3 | ウェリントン | ウェリントン地方 | 212,700 |

| 4 | ハミルトン | ワイカト地方 | 169,300 |

| 5 | タウランガ | ベイ・オブ・プレンティ地方 | 135,000 |

| 6 | ロワー・ハット | ウェリントン地方 | 104,900 |

| 7 | ダニーデン | オタゴ地方 | 104,500 |

| 8 | パーマストンノース | マナワツ・ワンガヌイ地方 | 80,700 |

| 9 | ネーピア | ホークス・ベイ地方 | 62,800 |

| 10 | ヒビスカス・コースト | オークランド地方 | 56,000 |

| 11 | ポリルア | ウェリントン地方 | 55,200 |

| 12 | ニュープリマス | タラナキ地方 | 54,400 |

| 13 | ロトルア | ベイ・オブ・プレンティ地方 | 54,200 |

| 14 | ファンガレイ | ノースランド地方 | 52,200 |

| 15 | ネルソン | ネルソン地方 | 50,600 |

| 16 | ヘイスティングズ | ホークス・ベイ地方 | 45,500 |

| 17 | インバーカーギル | サウスランド地方 | 49,800 |

| 18 | アッパー・ハット | ウェリントン地方 | 41,000 |

| 19 | ワンガヌイ | マナワツ・ワンガヌイ地方 | 39,600 |

| 20 | ギズボーン | ギズボーン地方 | 35,400 |

11.2. 民族構成と移民

2023年ニュージーランド国勢調査によると、ニュージーランド居住者のうち、民族的にヨーロッパ系と認識したのは67.8%(うちヨーロッパ系のみは54.1%)、マオリと認識したのは17.8%(うちマオリのみは7.3%)であった。その他の主要な民族グループには、アジア系(全体で17.3%、アジア系のみは15.7%)および太平洋諸島系(8.9%、太平洋諸島系のみは5.5%)が含まれる。ニュージーランドは多くの多民族人口を抱えており、最大の混血グループはヨーロッパ系とマオリ系(8.2%)、マオリ系と太平洋諸島系(0.9%)、ヨーロッパ系とアジア系(0.9%)である。

人口構成は近年、より多文化・多様化している。1961年の国勢調査では、ニュージーランドの人口は92%がヨーロッパ系、7%がマオリであり、アジア系と太平洋系の少数派が残りの1%を占めていた。しかし、ニュージーランドの非ヨーロッパ系人口は北島、特にオークランド地方に不均衡に集中している。オークランドはニュージーランドの人口の33%を占めるが、国の太平洋系人口の62%、アジア系人口の60%がオークランドに居住している。

ニュージーランド市民の呼称は「New Zealander」であるが、非公式には「Kiwi」という呼称が国内外で一般的に使用されている。マオリ語からの借用語である「パーケハー」は、ヨーロッパ系のニュージーランド人を指すために使用されてきたが、一部の人々はこの呼称を拒否している。今日、この言葉はポリネシア系でないすべてのニュージーランド人を指すためにますます使用されるようになっている。

マオリはニュージーランドに最初に到達した人々であり、その後、初期のヨーロッパ系入植者が続いた。植民地化後、移民は主にイギリス、アイルランド、オーストラリアからであり、これは白豪主義に類似した制限的な政策のためであった。また、かなりの数のオランダ系、ダルマチア人、ドイツ系、イタリア系の移民、さらにオーストラリア、北アメリカ、南アメリカ、南アフリカを経由した間接的なヨーロッパ系移民もいた。第二次世界大戦後、純移住者数は増加した。1970年代と1980年代には移民政策が緩和され、アジアからの移民が促進された。2009年から2010年にかけて、ニュージーランド移民局によって年間45,000人から50,000人の永住許可目標が設定された。これはニュージーランド居住者100人あたり1人以上の新規移民を意味する。2018年の国勢調査では、集計された人々の27.4%がニュージーランド国外生まれであり、これは2013年の国勢調査の25.2%から増加している。ニュージーランドの国外生まれ人口の半分以上(52.4%)がオークランド地方に居住している。イギリスは依然としてニュージーランドの移民人口の最大の源泉であり、全国外生まれニュージーランド人の約4分の1がイギリス生まれである。ニュージーランドの国外生まれ人口のその他の主要な源泉は、中国、インド、オーストラリア、南アフリカ共和国、フィジー、サモアである。有料の留学生の数は1990年代後半に急増し、2002年には2万人以上が公立の高等教育機関で学んでいた。

11.3. 言語

ニュージーランドでは英語が主要言語であり、人口の95.4%が話している。ニュージーランド英語は、独特のアクセントと語彙を持つ英語の一変種である。オーストラリア英語と類似しており、北半球出身の話者の多くは両者のアクセントを区別できない。ニュージーランド英語の方言と他の英語方言との最も顕著な違いは、短い前舌母音の変化である。「kit」の短い i の音は、シュワー音(「comma」や「about」の a の音)に向かって中心化し、「dress」の短い e の音は短い i の音に向かって移動し、「trap」の短い a の音は短い e の音に向かって移動している。

第二次世界大戦後、マオリは学校や職場で自分たちの言語(マオリ語 (te reo Māoriマオリ語))を話すことを奨励されなかったり、強制されたりし、それはいくつかの遠隔地でのみコミュニティ言語として存在していた。1867年先住民学校法はすべての学校で英語での教育を義務付けており、子供たちがマオリ語を話すことを公式に禁止する政策はなかったものの、そうした場合に多くが身体的虐待に苦しんだ。マオリ語は近年、復興のプロセスを経ており、1987年にニュージーランドの公用語の一つとして宣言され、人口の4.0%が話している。現在ではマオリ語イマージョン・スクールや、主にマオリ語で放送する2つのテレビチャンネルが存在する。多くの場所では、マオリ語と英語の両方の名称が公式に認められている。

2018年の国勢調査によると、サモア語が最も広く話されている非公用語(2.2%)であり、次いで「北部中国語」(官話を含む、2.0%)、ヒンディー語(1.5%)、フランス語(1.2%)が続く。ニュージーランド手話は22,986人(0.5%)に理解されていると報告されており、2006年にニュージーランドの公用語の一つとなった。

11.4. 宗教

2023年の国勢調査では、人口の51.6%が無宗教であると回答し、2018年の国勢調査の48.2%から増加した。最大の宗教的少数派であるキリスト教徒は人口の32.3%を占め、2018年の36.5%から減少した。ヒンドゥー教徒は2番目に大きな宗教的少数派であり、人口の2.9%を占め、次いでイスラム教徒が1.5%であった。オークランド地方は最も大きな宗教的多様性を示した。

11.5. 教育

ニュージーランドにおける義務教育は6歳から16歳までの子供が対象であり、大多数の子供は5歳から通学を始める。学校教育は13学年あり、ニュージーランド国民および永住者は、5歳の誕生日から19歳の誕生日を迎える年の年末まで、公立学校への通学が無料である。ニュージーランドの成人識字率は99%であり、15歳から29歳までの人口の半数以上が高等教育の資格を有している。政府所有の高等教育機関には、大学、教育カレッジ、ポリテクニック、専門カレッジ、ワナンガ(マオリの高等教育機関)の5種類があり、これに加えて私立の訓練機関も存在する。2021年において、25歳から64歳までの人口のうち、13%が無資格、21%が学校教育資格、28%が高等教育修了証またはディプロマ、35%が学士以上の学位を有している。OECDの国際学習到達度調査(PISA)では、ニュージーランドは数学でOECD加盟国中28位、科学で13位、読解力で11位にランクされている。

11.6. 所得格差と貧困

ニュージーランド社会における所得格差は、依然として重要な課題である。経済改革以降、所得上位層と下位層の間の格差が拡大する傾向が見られる。統計によると、富の集中も進んでおり、人口の上位1%が国の富の16%を、上位5%が38%を所有している。一方で、年金受給者や生活保護受給者を含む人口の半数は、年間24,000ニュージーランドドル未満の収入で生活している。

特に児童貧困は深刻な社会問題として政府も認識しており、対策が講じられている。2022年6月時点で、中央値世帯可処分所得の50%未満で生活する低所得世帯の子供の割合は12.0%であった。貧困は少数民族の家庭に不均衡に大きな影響を与えており、2020年時点でマオリの子供の4分の1(23.3%)、太平洋諸島系の子供のほぼ3分の1(28.6%)が貧困の中で生活している。

政府は、児童貧困削減目標を設定し、家族向け支援の増額、最低賃金の引き上げ、教育や医療へのアクセス改善などの政策を実施している。しかし、住宅価格の高騰や生活費の上昇などが、これらの努力の効果を相殺する要因ともなっており、所得格差と貧困問題の解決には、より包括的かつ長期的な取り組みが必要とされている。

11.7. 人権

ニュージーランドは、国際的に見ても比較的人権状況が良好な国として評価されている。言論の自由、信教の自由、集会の自由などの基本的な市民的及び政治的権利は、法制度によって保障され、概ね尊重されている。ニュージーランド人権委員会が、人権侵害の監視、啓発活動、紛争解決などを行っている。

特に、LGBTの権利に関しては先進的であり、2013年にはアジア太平洋地域で初めて同性結婚が合法化された。また、男女平等に関しても高い水準にあり、女性の政治参加や社会進出が進んでいる。過去には、国家元首(国王)、総督、首相、国会議長、首席判事のすべてを女性が占めた時期もあった。

一方で、いくつかの課題も存在する。最も重要なものの一つが、先住民であるマオリの人権問題である。歴史的な土地の没収や差別の結果、マオリは依然として社会的・経済的に不利な立場に置かれていることが多く、健康、教育、雇用、刑事司法などの分野でヨーロッパ系住民との間に格差が見られる。ワイタンギ条約に基づく権利回復のプロセスは進行中であるが、完全な解決には至っていない。

また、構造的差別の問題も指摘されており、ニュージーランド人権委員会は、これが現実的かつ継続的な社会経済問題であると主張している。例えば、刑事司法制度において、マオリは人口比に比べて不均衡に高い割合で有罪判決を受け、投獄されている。

移民や難民の受け入れも行っているが、彼らの社会への統合や、一部に見られる外国人嫌悪の問題も課題として挙げられる。政府は、これらの人権問題に対処するため、関連法制度の整備や、差別撤廃のための啓発活動、マイノリティ支援策などを実施している。

12. 文化

初期のマオリは、熱帯ベースの東ポリネシア文化を、より大きく多様な環境に関連する課題に合わせて適応させ、最終的に独自の文化を発展させた。社会組織は主に共同体であり、家族 (whānauファナウマオリ語)、準部族 (hapūハプマオリ語)、部族 (iwiイウィマオリ語) は首長 (rangatiraランガティラマオリ語) によって統治され、その地位は共同体の承認を条件としていた。イギリスとアイルランドの移民は、独自の文化の側面をニュージーランドにもたらし、特にキリスト教の導入により、マオリ文化にも影響を与えた。しかし、マオリは依然として部族集団への忠誠をアイデンティティの重要な部分と見なしており、マオリの親族関係の役割は他のポリネシアの人々のものと類似している。最近では、アメリカ、オーストラリア、アジア、その他のヨーロッパ文化がニュージーランドに影響を与えている。非マオリのポリネシア文化も明らかであり、世界最大のポリネシアの祭典であるパシフィカは、現在オークランドで毎年開催されるイベントとなっている。

初期ニュージーランドの大部分が農村生活であったため、ニュージーランド人はたくましく、勤勉な問題解決者というイメージが生まれた。謙虚さが期待され、「出る杭は打たれる」という風潮によって、高い業績を上げた者は厳しい批判を受けた。当時、ニュージーランドは知的な国として知られていなかった。20世紀初頭から1960年代後半まで、マオリ文化はマオリをイギリス系ニュージーランド人に同化させようとする試みによって抑圧された。1960年代には、高等教育がより利用しやすくなり、都市化が進むにつれて、都市文化が支配的になった。しかし、ニュージーランドの芸術、文学、メディアでは、農村のイメージやテーマが一般的である。

ニュージーランドの国の象徴は、自然、歴史、マオリの源泉から影響を受けている。シルバーファーンは、軍の記章やスポーツチームのユニフォームに見られるエンブレムである。ニュージーランド独特と考えられている大衆文化の特定のアイテムは、「キーウィアナ」と呼ばれている。

12.1. マオリ文化

マオリ文化は、ニュージーランドの先住民であるマオリの人々によって育まれた、豊かで多様な伝統と価値観の総体である。その核心には、土地(whenuaフェヌアマオリ語)、祖先(tīpunaティプナマオリ語)、共同体(whānauファナウマオリ語、hapūハプマオリ語、iwiイウィマオリ語)との強いつながりがある。

- 伝統と価値観: マオリの宇宙観では、すべてのものは生命力(mauriマウリマオリ語)を持ち、相互に関連しているとされる。manaマナマオリ語(霊的な力、権威)、tapuタプマオリ語(神聖、禁忌)、noaノアマオリ語(タプの対義語、日常的)、ファカパパ (whakapapaファカパパマオリ語)(系図、つながり)、kaitiakitangaカイティアキタンガマオリ語(守護、管理)などの概念が、マオリの社会生活や精神世界の基盤となっている。客人を温かく迎え入れるmanaakitangaマナアキタンガマオリ語(歓待の精神)も重要な価値観である。

- 芸術:

- タ・モコ: 顔や体に施される伝統的な刺青。個人の系譜、地位、業績などを象徴する。

- 彫刻 (Whakairoファカイロマオリ語): 木、骨、石などに施される精巧な彫刻。マラエの集会所(wharenuiファレヌイマオリ語)の柱や梁、カヌー(ワカ)、武器、装飾品などに見られる。神話や祖先の物語が表現されることが多い。

- 織物 (Rarangaラランガマオリ語): ニュージーランド麻(harakekeハラケケマオリ語)などの植物繊維を用いた伝統的な織物。マント(kākahuカカフマオリ語)、カゴ(keteケテマオリ語)などが作られる。

- カパ・ハカ: マオリの伝統的な集団歌舞。歌(waiataワイアタマオリ語)、踊り(hakaハカマオリ語)、武器を用いた演舞(mōteateaモーテアテアマオリ語)、ポイ(球のついた紐を操る踊り)などから構成される。儀式や歓迎の場、競技会などで披露される。

- マラエ: マオリの伝統的な集会施設であり、コミュニティの中心地。儀式、会議、祝祭、葬儀などが行われる。彫刻が施された集会所(wharenuiファレヌイマオリ語)と広場(marae āteaマラエアテアマオリ語)から成る。マラエはマオリにとって精神的な故郷であり、文化の継承とアイデンティティの確認の場として重要な役割を果たしている。

近年、マオリ文化は復興の動きを見せており、マオリ語教育の推進、伝統芸術の振興、ワイタンギ条約に基づく権利回復の要求などが活発に行われている。マオリ文化は、ニュージーランドの国民文化の重要な一部として、ますますその存在感を高めている。

12.2. パーケハー文化とその他の文化

パーケハー文化とは、主に19世紀以降にニュージーランドに移住したヨーロッパ系(特にイギリス系)の人々によって形成された文化を指す。この文化は、イギリスの伝統や価値観を基盤としつつ、ニュージーランドの独自の環境やマオリ文化との接触、そして他の移民集団からの影響を受けて変容してきた。

初期のパーケハー社会は、開拓者精神、実用主義、平等主義といった価値観が重視された。厳しい自然環境の中で生活を切り開いていく中で、助け合いの精神やDIY(Do It Yourself)の文化も育まれた。イギリスの階級制度の影響は薄く、比較的フラットな社会構造が特徴であった。

パーケハー文化は、文学、音楽、演劇、スポーツなど、様々な分野で独自の表現を生み出してきた。ニュージーランド英語は、独特のアクセントや語彙を持つ。ラグビーは国民的スポーツとして定着し、クリケットやネットボールなども人気がある。

20世紀後半以降、ニュージーランドは多文化社会へと急速に移行した。アジア、太平洋諸島、中東、アフリカなど、世界各地からの移民が増加し、彼らの文化がニュージーランド社会に新たな色彩を加えている。これにより、食文化、宗教、祭り、芸術など、様々な面で文化の多様化と融合が進んでいる。例えば、オークランドではアジア系の料理店が数多く存在し、旧正月やディーワーリーといったアジアの祭りが祝われるようになっている。また、太平洋諸島系のコミュニティも活発で、パシフィカ・フェスティバルは世界最大のポリネシア文化の祭典として知られている。

多文化共生はニュージーランド社会の重要なテーマであり、異なる文化背景を持つ人々が互いの文化を尊重し合い、共存していくための努力が続けられている。政府も多文化主義を推進する政策を掲げ、移民の社会統合支援や、差別撤廃のための啓発活動などを行っている。パーケハー文化は、マオリ文化や他の移民集団の文化と共に、現代ニュージーランドの多様な文化的景観を構成する重要な要素となっている。

12.3. 芸術

ニュージーランドの芸術は、先住民マオリの伝統芸術と、ヨーロッパ系移民がもたらした西洋美術、そして近年の多文化社会を反映した現代的な表現が混ざり合って発展してきた。

- マオリ芸術: マオリ文化の項で詳述したように、彫刻(whakairoファカイロマオリ語)、織物(rarangaラランガマオリ語)、身体装飾(タ・モコ)などが伝統的に行われてきた。これらの芸術は、神話、系譜、精神性を表現する重要な手段であり、現代においてもマオリのアイデンティティと文化の継承に不可欠な役割を果たしている。近年では、伝統的な技法と現代的な感性を融合させた新しいマオリ芸術も生まれている。

- 西洋美術の影響とニュージーランド独自の展開: 19世紀のヨーロッパ人入植初期には、風景画やマオリの肖像画が主に描かれた。これらは記録的な意味合いが強かったが、次第にニュージーランドの風土や光を捉えた独自の表現が模索されるようになった。チャールズ・ゴールディやゴットフリート・リンダウアーによるマオリの肖像画は、歴史的・文化的に重要な作品とされている。20世紀に入ると、フランシス・ホジキンスのように国際的に活躍する芸術家も現れた。国内では、コリン・マカホンのように、風景や宗教的テーマを独自のスタイルで表現し、ニュージーランド現代美術の基礎を築いた作家が重要である。

- 現代美術: 1960年代以降、マオリの芸術家たちが伝統と現代性を融合させた作品を発表し始め、ラルフ・ホテレやパラトネ・タラパイなどが国際的な注目を集めた。また、パーケハーの芸術家たちも、アイデンティティ、土地、環境といったテーマを探求し、多様な表現活動を展開している。現代のニュージーランド美術は、絵画、彫刻、インスタレーション、写真、映像、パフォーマンスなど、多岐にわたるメディアで表現されており、マオリ、パーケハー、アジア系、太平洋島嶼系など、様々な文化的背景を持つアーティストが活躍している。

- 主要な美術館・ギャラリー: オークランド美術館、テ・パパ・トンガレワ(ニュージーランド国立博物館)、クライストチャーチ美術館、ダニーデン公立美術館などが、国内外の美術作品を収蔵・展示している。

ニュージーランドの芸術は、その地理的孤立性や多文化性を背景に、独自の発展を遂げており、近年ではヴェネツィア・ビエンナーレへの参加や国際的な展覧会を通じて、世界的に認知度を高めている。

12.4. 文学

ニュージーランド文学は、マオリの口承伝統と、ヨーロッパ系移民によってもたらされた英語文学の伝統を基盤に、独自の発展を遂げてきた。

- マオリの口承伝統と初期の記録: マオリは豊かな口承文学の伝統を持ち、神話、伝説、系譜、詩(waiataワイアタマオリ語)などが語り継がれてきた。ヨーロッパ人との接触後、これらの多くが文字として記録され、ニュージーランド文学の貴重な源泉の一つとなった。

- 植民地時代の文学: 19世紀の入植初期には、イギリス本国の文学が主流であった。ニュージーランドを舞台にした作品も書かれたが、多くはイギリスの読者を意識したものであった。キャサリン・マンスフィールドは、20世紀初頭に国際的な評価を得たニュージーランド出身の作家であり、短編小説の名手として知られる。彼女の作品は、ニュージーランドの風土や人間関係を繊細に描き出している。

- ナショナリズムとリアリズムの台頭: 1930年代から1950年代にかけて、ニュージーランド独自のアイデンティティを模索する動きが文学にも現れた。フランク・サージェソンらは、ニュージーランドの口語や風景をリアルに描いた作品を発表し、国内文学の発展に大きく貢献した。この時期には、詩の分野でもアレン・カーナウやデニス・グラヴァーなどが活躍した。

- マオリ文学の興隆: 1960年代以降、マオリ文化復興運動と連動して、マオリの作家たちが英語またはマオリ語で自らの経験や視点を表現するようになった。ウィティ・イヒマエラ(『クジラの島の少女』の原作者)やパトリシア・グレイス、アラン・ダフ(『ワンス・ウォリアーズ』の原作者)などが代表的な作家である。彼らの作品は、マオリの歴史、文化、現代社会における葛藤などを力強く描き出し、国内外で高い評価を得ている。

- 現代文学の多様性: 現代のニュージーランド文学は、マオリ、パーケハー、そしてアジア系や太平洋島嶼系など、多様な文化的背景を持つ作家たちによって担われている。小説、詩、戯曲、児童文学など、様々なジャンルで活発な創作活動が展開されている。主なテーマとしては、アイデンティティ、土地との関わり、多文化主義、歴史認識、環境問題などが挙げられる。エレノア・カットンは、2013年に『ルミナリーズ』でブッカー賞を最年少で受賞し、国際的な注目を集めた。

ダニーデンはユネスコの文学都市に指定されており、ニュージーランド文学の豊かさを示している。

12.5. 音楽

ニュージーランドの音楽は、マオリの伝統音楽と、ヨーロッパ系移民がもたらした多様な音楽ジャンル、そして近年のグローバルな音楽シーンの影響が融合して形成されてきた。

- マオリの伝統音楽: マオリの伝統音楽は、歌(waiataワイアタマオリ語)と詠唱(karangaカランガマオリ語、paoパオマオリ語など)が中心である。儀式、歓迎、哀悼、娯楽など、様々な場面で歌われる。伝統楽器(taonga pūoroタオンガ・プーオロマオリ語)には、各種の笛(kōauauコアウアウマオリ語、nguruングルマオリ語など)、法螺貝(pūtātaraプータタラマオリ語)、打楽器などがあり、これらは信号伝達や儀式、娯楽、精神的な目的で使用された。カパ・ハカ(集団歌舞)は、伝統音楽と踊りを組み合わせた総合芸術であり、現代でも盛んに行われている。

- ヨーロッパ音楽の影響とクラシック音楽: 19世紀のヨーロッパ系移民は、クラシック音楽、民謡、宗教音楽などをもたらした。ブラスバンドや合唱団が人気を博し、1860年代には音楽家たちがニュージーランドを巡業するようになった。パイプバンドも20世紀初頭に広まった。ニュージーランドでは、ダグラス・リルバーンのような作曲家が国内の風景や文化を反映したクラシック音楽作品を生み出した。ニュージーランド交響楽団は国際的にも評価が高い。オペラ歌手のキリ・テ・カナワは世界的に有名である。

- ポピュラー音楽: ブルース、ジャズ、カントリー、ロックンロール、ヒップホップなど、様々なジャンルのポピュラー音楽がニュージーランド独自の解釈で発展してきた。1940年代以降、ニュージーランドのレコード産業が発展し、多くのミュージシャンがイギリスやアメリカで成功を収めた。

- 1970年代後半から1980年代にかけて、ダニーデン・サウンドと呼ばれるインディー・ロックのムーブメントが起こり、ザ・クリーンやザ・チルスなどのバンドが国際的に影響を与えた。

- 1990年代以降は、OMC(ヒット曲「How Bizarre」)、シックス60、ロード、ベニーなど、多様なジャンルのアーティストが国内外で成功を収めている。

- マオリ語で歌うアーティストや、マオリの伝統音楽の要素を取り入れたポピュラー音楽も注目されている。

ニュージーランド音楽賞は、レコーデッド・ミュージックNZによって毎年開催されており、1965年にレキット&コールマン社によってロクシーン・ゴールデン・ディスク賞として初めて開催された。レコーデッド・ミュージックNZはまた、国の公式週間レコードチャートも発行している。

12.6. 映画・放送

ニュージーランドの映画産業と放送メディアは、国内市場の規模が小さいながらも、独自の発展を遂げ、国際的にも注目される作品や人材を輩出してきた。

- 映画産業:

- ニュージーランド映画は、1970年代にニュージーランド映画委員会が設立されて以降、本格的な発展を遂げた。初期には、ロジャー・ドナルドソン監督の『スリーピング・ドッグ』(1977年)などが注目された。

- 1990年代には、ジェーン・カンピオン監督の『ピアノ・レッスン』(1993年)がカンヌ国際映画祭パルム・ドールを受賞し、国際的な評価を確立した。また、リー・タマホリ監督の『ワンス・ウォリアーズ』(1994年)は、マオリ社会の厳しい現実を描き、国内外に衝撃を与えた。

- 2000年代以降、ピーター・ジャクソン監督の『ロード・オブ・ザ・リング』三部作および『ホビット』三部作が世界的な大ヒットとなり、ニュージーランドの壮大な自然景観と高度な映像技術が注目された。これにより、ニュージーランドは「ミドルアース(中つ国)」として知られるようになり、映画ロケ地観光(フィルムツーリズム)も盛んになった。

- その他、タイカ・ワイティティ監督(『シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア』、『ジョジョ・ラビット』)や、ニキ・カーロ監督(『クジラの島の少女』、『ムーラン』)など、多くの才能ある監督や俳優が国際的に活躍している。

- 政府は、映画製作に対する税制優遇措置などを通じて、国内外の映画製作を誘致している。『アバター』、『ナルニア国物語』、『キング・コング』、『ウルヴァリン: X-MEN ZERO』、『ラスト サムライ』、『パワー・オブ・ザ・ドッグ』、『エイリアン: コヴェナント』などもニュージーランドで撮影された。

- 放送メディア:

- 公営ラジオ放送は1922年に始まった。国営テレビ放送は1960年に開始された。

- 1980年代の規制緩和により、ラジオ局とテレビ局の数が急増した。

- 主要なテレビ局には、公営のテレビジョン・ニュージーランド(TVNZ)やマオリ・テレビジョン、民間のディスカバリー・ニュージーランド(Threeなど)がある。ニュージーランドのテレビは主にアメリカとイギリスの番組を放送し、多くのオーストラリアの番組や地元の番組も放送している。

- ラジオも公営のラジオ・ニュージーランド(RNZ)のほか、多くの商業ラジオ局が存在する。

- ニュージーランドのメディア産業は、少数の企業によって支配されており、その多くは外資系であるが、国は一部のテレビ局とラジオ局の所有権を保持している。1994年以来、フリーダム・ハウスはニュージーランドの報道の自由を一貫してトップ20にランク付けしており、2015年現在では19番目に自由なメディアとなっている。

12.7. 食文化

ニュージーランドの食文化は、先住民マオリの伝統料理と、イギリスを中心とするヨーロッパ系移民がもたらした食文化、そして近年のアジアや太平洋諸島からの移民が持ち込んだ多様な食文化が融合して形成されている。

- マオリの伝統料理:

- ハンギ: 地中に熱した石を敷き詰め、その上に食材(肉、野菜、クマラなど)を置き、土を被せて蒸し焼きにする伝統的な調理法。特別な機会や祝祭の際に作られる。

- クマラ(サツマイモ): マオリにとって重要な主食の一つ。

- 魚介類: ウナギ(tunaトゥナマオリ語)、貝類(パウア貝、ミドリイガイなど)、魚などが伝統的に食されてきた。

- パーケハー(ヨーロッパ系)の食文化:

- ラム肉料理: ニュージーランドは羊肉の生産が盛んであり、ローストラムやラムチョップなどが代表的な料理。

- フィッシュ・アンド・チップス: イギリスから伝わった定番料理。

- ミートパイ: 様々な種類の肉を使ったパイも人気がある。

- パブロバ: メレンゲをベースにしたデザート。オーストラリアとの間で発祥地論争があるが、ニュージーランドでは国民的デザートとして親しまれている。

- その他の影響と現代の食文化:

- シーフード: 新鮮な魚介類が豊富で、ブラフオイスターやホタテ、サーモンなどが有名。

- ワイン: 農林水産業の項で述べたように、ニュージーランドワインは国際的に高い評価を得ており、料理と共に楽しまれる。

- アジア料理・太平洋諸島料理: 近年、アジア系や太平洋諸島系の移民が増加したことにより、これらの地域の料理も広く普及している。特にオークランドなどの都市部では、多様な国の料理レストランが見られる。

- カフェ文化: フラットホワイトなどのエスプレッソベースのコーヒーが人気で、カフェは人々の生活に根付いている。

- キウイフルーツ: ニュージーランドを代表する果物。

ニュージーランドの食文化は、豊かな自然の恵みを活かし、様々な文化の影響を受けながら、独自の発展を続けている。

12.8. 国の象徴とキーウィアナ

ニュージーランドの国の象徴や、ニュージーランド独特の文化要素であるキーウィアナは、国民のアイデンティティや文化を理解する上で重要な役割を果たしている。

- 国旗: 左上にユニオンジャック、右側に南十字星を表す4つの赤い星が配置されている。現在のデザインは1902年に制定された。国旗のデザイン変更については、長年にわたり議論があり、2015年から2016年にかけて国民投票が行われたが、現行デザインの維持が決定された。

- 国歌: 「神よニュージーランドを守り給え」 (God Defend New Zealand英語) と「神よ国王を守り給え」 (God Save the King英語) の2曲が国歌として定められている。通常、国際的な行事などでは「神よニュージーランドを守り給え」が歌われる。

- 国章: 中央に盾があり、その両脇をヨーロッパ系の女性とマオリの首長が支えている。盾には、南十字星、羊毛の束、小麦の束、ハンマー、3隻の船が描かれ、ニュージーランドの産業や歴史を象徴している。上部には聖エドワード王冠が描かれている。

- シルバーファーン: シダ植物の一種で、葉の裏側が銀色をしている。ニュージーランドの自然を象徴するものであり、国のスポーツチーム(特にラグビー代表「オールブラックス」)のエンブレムとして広く用いられている。

- キーウィ: ニュージーランド固有の飛べない鳥。国の国鳥であり、ニュージーランド人自身を指す愛称(「キーウィ」)としても使われる。

- キーウィアナ: ニュージーランド独特の大衆文化の要素や製品を指す言葉。具体的には、ホーキーポーキー(アイスクリームのフレーバー)、パブロバ(デザート)、L&P(レモン風味の炭酸飲料)、バジービー(木製の玩具)、ガムブーツ(ゴム長靴)、スワンドライ(ウールの作業着)などが挙げられる。これらは、ニュージーランド人の生活や文化に深く根付いており、国民的な愛着を持たれている。

これらの象徴やキーウィアナは、ニュージーランドの歴史、自然、文化を反映しており、国内外でニュージーランドらしさを伝える役割を担っている。

12.9. 祝祭日

ニュージーランドの主な国の祝祭日および記念日は以下の通りである。これらは全国共通の祝日であり、この他に各地方(リージョン)が定める地方の記念日(アニバーサリー・デー)が年に1日ある。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | New Year's Day英語 | 土曜日または日曜日にあたる場合は、次の月曜日が振替休日となる。 |

| 1月2日 | 元日翌日 | Day after New Year's Day英語 | 土曜日にあたる場合は次の月曜日、日曜日にあたる場合は次の火曜日が振替休日となる。 |

| 2月6日 | ワイタンギ・デー | Waitangi Day英語 | ワイタンギ条約締結を記念する日。 |

| 3月~4月中の金曜日 | 聖金曜日 | Good Friday英語 | 復活祭前の金曜日(移動祝日)。 |

| 3月~4月中の月曜日 | イースターマンデー | Easter Monday英語 | 復活祭の翌月曜日(移動祝日)。 |

| 4月25日 | アンザック・デー | ANZAC Day英語 | ガリポリの戦いにおけるANZAC兵士を追悼する日。 |

| 6月第1月曜日 | 国王誕生日 | King's Birthday英語 | イギリス国王の公式誕生日を祝う日。 |

| 6月下旬~7月上旬の金曜日 | マタリキ | Matarikiマオリ語 | マオリの新年を祝う日。2022年から国民の祝日となった(移動祝日)。 |

| 10月第4月曜日 | レイバー・デー (労働者の日) | Labour Day英語 | |

| 12月25日 | クリスマス | Christmas Day英語 | 土曜日または日曜日にあたる場合は、次の月曜日が振替休日となる。 |

| 12月26日 | ボクシング・デー | Boxing Day英語 | 土曜日にあたる場合は次の月曜日、日曜日にあたる場合は次の火曜日が振替休日となる。 |

これらの祝祭日は、ニュージーランドの歴史、文化、社会にとって重要な意味を持っている。

13. スポーツ

ニュージーランドではスポーツが国民生活に深く根付いており、多様なスポーツが楽しまれている。特にラグビーユニオンは国技とされ、国内外で絶大な人気を誇る。

13.1. 概要

ニュージーランドで人気のある主要なスポーツは以下の通りである。

- ラグビーユニオン: 国技とされ、ナショナルチーム「オールブラックス」は世界最強チームの一つとして知られる。国内リーグのナショナル・プロヴィンシャル・チャンピオンシップや、オーストラリア、フィジーのチームも参加する国際リーグ「スーパーラグビー・パシフィック」も人気が高い。

- クリケット: 夏の代表的なスポーツであり、長い歴史を持つ。ナショナルチーム「ブラックキャップス」は国際大会で活躍している。

- ネットボール: 特に女性に人気が高く、ナショナルチーム「シルバーファーンズ」は世界トップレベルの実力を持つ。

- サッカー: 近年人気が高まっており、特に若年層での競技人口が多い。ナショナルチーム「オールホワイツ」はFIFAワールドカップにも出場経験がある。国内リーグとしてニュージーランド・ナショナルリーグがある。

- その他、ゴルフ、テニス、バスケットボール、ホッケー、ソフトボール、セーリング、スキー・スノーボードなどのウィンタースポーツ、サーフィン、マウンテンバイク、ハイキング(トランピングと呼ばれる)、アドベンチャーレースなども盛んである。

ニュージーランドは、その壮大な自然環境を活かしたアウトドアスポーツが盛んであり、国民のスポーツ参加率も高い。約54%のニュージーランドの青少年が学校でスポーツに参加している。

13.2. 国際大会における活躍

ニュージーランドは、人口規模に比して国際的なスポーツ大会で優れた成績を収めてきた。

- オリンピック: 1908年と1912年の夏季オリンピックにはオーストラリアとの合同チーム(オーストララシア)として参加し、1920年に単独で初参加した。夏季・冬季オリンピックを通じて、ボート競技、セーリング、陸上競技(特に中長距離)、カヌー、馬術、自転車競技、トライアスロンなどで多くのメダルを獲得している。特に、人口比でのメダル獲得数では常に上位にランクされる。

- コモンウェルスゲームズ: イギリス連邦の国々が参加するこの大会でも、常に上位の成績を収めている。

- ラグビーワールドカップ: 男子代表「オールブラックス」は、大会最多タイの3回(1987年、2011年、2015年)の優勝を誇る世界的な強豪である。

- クリケット・ワールドカップ: 男子代表「ブラックキャップス」は、2015年と2019年に準優勝している。女子代表「ホワイトファーンズ」は2000年に優勝を果たしている。

- ネットボール・ワールドカップ: 女子代表「シルバーファーンズ」は、5回の優勝を誇る強豪国である。

- アメリカスカップ: 世界最高峰のヨットレースであり、ニュージーランドはチーム・ニュージーランドが1995年以来、複数回優勝している。

これらの国際大会での活躍は、ニュージーランド国民に誇りを与え、スポーツ文化のさらなる発展に貢献している。

13.3. ハカ

ハカは、ニュージーランドの先住民であるマオリの伝統的な舞踊であり、特にスポーツの試合前に行われる儀式として世界的に知られている。元々は、戦いの前に戦士たちが自らを鼓舞し、相手を威嚇するために行われたウォークライ(鬨の声)であった。

ハカは、力強い身振り手振り、足を踏み鳴らす動作、リズミカルな詠唱、そして特徴的な表情(目を見開き、舌を突き出すなど)を伴う。その内容は、部族の歴史、伝説、祖先への敬意、自然との繋がりなど、様々なテーマを表現する。

ニュージーランドのスポーツにおいてハカが最も象徴的に用いられるのは、ラグビーニュージーランド代表「オールブラックス」が国際試合前に行うものである。「カ・マテ」や「カパ・オ・パンゴ」といった種類のハカが有名であり、これらは単なるパフォーマンスではなく、チームの結束力を高め、マオリ文化への敬意を示し、そして相手チームに対する挑戦の意思を表明する重要な儀式と位置づけられている。

ラグビー以外にも、バスケットボール、サッカー、ネットボールなど、他のスポーツのニュージーランド代表チームも、国際試合でハカを行うことがある。

ハカは、ニュージーランドの文化的多様性と、マオリ文化が現代社会においても重要な役割を果たしていることを象徴するものであり、国内外で多くの人々に感銘を与えている。スポーツにおけるハカは、単なる伝統の継承に留まらず、ニュージーランドの国家的アイデンティティと精神性を表現する力強い手段となっている。