1. 概要

マラウイ共和国(チェワ語: Dziko la Malaŵiジコ・ラ・マラウィチェワ語、英語: Republic of Malawiリパブリック・オブ・マラウイ英語)、通称マラウイ(英語: Malawiマラウイ英語)は、アフリカ大陸南東部に位置する内陸の共和制国家である。北と北西をタンザニア、東・南・南西をモザンビーク、西をザンビアと国境を接している。国土の大部分は高原であり、広大なマラウイ湖が国土面積の約5分の1を占めている。首都はリロングウェである。

歴史的には、10世紀頃にバントゥー系民族が定住を開始し、15世紀にはマラビ帝国が成立した。19世紀末にイギリスの保護領となり、ニヤサランドと呼ばれた。1964年に独立を達成し、ヘイスティングズ・バンダ初代大統領の下で一党独裁制が敷かれたが、国民からの民主化要求の高まりを受け、1993年の国民投票を経て複数政党制へと移行した。その後、数度の政権交代を経験しつつ、民主主義の定着と発展に向けた努力が続けられているが、汚職や人権問題などの課題も抱えている。

経済は農業に大きく依存しており、特にタバコが主要な輸出品である。しかし、天候不順や国際市場の変動、国内のインフラ未整備などが経済発展の制約となっている。世界最貧国の一つであり、国民の多くが貧困線以下で生活している。HIV/AIDSの蔓延やマラリアなどの疾病も深刻な社会問題である。

社会的には、チェワ族が最大の民族集団であり、その他多くの民族が共存している。公用語は英語とチェワ語である。キリスト教徒が多数を占めるが、イスラム教徒のコミュニティも存在する。教育は初等教育の無償化など進展が見られるものの、質やアクセスの面で課題が残る。

2. 国名の由来

「マラウイ」という国名は、この地域に15世紀頃に移住してきたバントゥー系民族の一派であるチェワ族の古名「マラビ」(Maraviマラビチェワ語) に由来するとされる。チェワ語において「マラビ」は「炎」や「光線」を意味し、マラウイ湖の湖面に太陽の光が反射してきらめく様子や、サバンナの野焼きの炎などを指したと考えられている。また、一部には「マラビ」が「太陽が湖を照らす光景」からインスピレーションを得たという説もある。

植民地時代には、この地域は「ニヤサランド」(Nyasaland) と呼ばれていた。「ニヤサ」は現地語の一つであるヤオ語で「湖」を意味し、「ランド」は英語で「土地」を意味する。この名称は、19世紀中頃にこの地域を探検したスコットランドの宣教師であり探検家でもあるデイヴィッド・リヴィングストンによって名付けられた。

1964年の独立に際し、初代大統領となったヘイスティングズ・バンダは、新たな国名として「マラウイ」を選定した。これは、地域の歴史的アイデンティティを反映し、植民地時代の名称からの脱却を象徴するものであった。

3. 歴史

マラウイの歴史は、古代の狩猟採集民の時代から始まり、バントゥー系民族の移住と王国の興亡、ヨーロッパ列強による植民地支配、そして独立後の独裁政権から民主化への道のりという複雑な過程を経てきた。これらの歴史的経験は、現代マラウイの政治、経済、社会構造に深い影響を与えている。

3.1. 植民地化以前

現在のマラウイにあたる地域には、当初サン人のような狩猟採集民が居住していたと考えられている。紀元後10世紀頃になると、北方からバントゥー系民族の波が到達し始めた。これらのバントゥー系移民の多くはさらに南方へと移動したが、一部はこの地に定住し、共通の祖先を持つ民族集団を形成していった。

15世紀には、チェワ族を中心とするバントゥー系の複数の部族が連合し、「マラビ」(Maravi) と呼ばれる勢力が台頭、マラビ帝国(マラヴィ帝国、マラウィ帝国とも)を建国した。マラビ帝国の領域は、現在のンコタコタ北部からザンベジ川に至り、西はマラウイ湖から現在のザンビア国内のルアングワ川にまで及んだとされる。同時期には、ンカマンガ王国のような他の小王国も存在した。マラビ帝国は、モザンビーク方面から到来したポルトガル人や、沿岸部のスワヒリ都市のアラブ人商人との間で象牙や奴隷を含む交易を行い、勢力を拡大した。

しかし、1600年以降、ポルトガル人商人や軍人との接触が増える一方で、1700年頃までには帝国内部の権力闘争や部族間の対立により、マラビ帝国は分裂し、多くの個別の民族集団が支配する地域へと細分化された。19世紀中頃には、インド洋を経由する奴隷貿易が最盛期を迎え、現在のンコタコタから年間約2万人が奴隷として捕らえられ、タンザニアのキルワ・キシワニへと送られて売買されたと推定されており、この地域の社会に深刻な打撃を与えた。チョンゴニの岩絵地域は、この時代の狩猟採集民や後の農耕民の生活様式や信仰を伝える貴重な考古学的遺跡である。

3.2. イギリス植民地時代

19世紀半ば、スコットランドの宣教師であり探検家でもあるデイヴィッド・リヴィングストンが1859年にマラウイ湖(当時はニアサ湖と呼ばれた)に到達し、湖の南に位置するシーレ高原をヨーロッパ人入植に適した地域として報告した。このリヴィングストンの訪問を契機に、1860年代から1870年代にかけて、イングランド国教会や長老派教会の複数のミッションがこの地域に設立された。1878年には交易と輸送を目的としたアフリカ湖沼会社が設立され、1876年にはブランタイヤに小規模なミッションと交易所が設けられた。1883年にはイギリス領事がブランタイヤに駐在するようになった。当時、ポルトガルもこの地域に関心を示していたため、イギリス政府はポルトガルの支配を防ぐ目的で、ハリー・ジョンストンを領事として派遣し、ポルトガルの管轄外にある現地支配者たちと条約を締結させた。

1889年、シーレ高原にイギリスの保護領が宣言され、1891年には現在のマラウイ全域を含む形で拡大され、イギリス中央アフリカ保護領が成立した。1907年、保護領はニヤサランドと改称され、イギリス支配が終わるまでこの名称が用いられた。植民地統治は、いわゆる「細い白線」(Thin White Line) と呼ばれる少数のヨーロッパ人行政官と現地人補助兵力によるものであり、1891年のニヤサランド植民地政府の年間予算はわずか1万ポンドで、10人のヨーロッパ人民間人、2人の士官、70人のパンジャーブ出身のシク教徒兵士、85人のザンジバル人ポーターで、約9.40 万 km2、100万から200万人の人口を統治することが期待された。同年、奴隷制度は完全に廃止された。

20世紀に入ると、植民地支配に対する抵抗運動も散発的に起こった。1915年には、バプテスト派の牧師であったジョン・チレンブウェが、イギリス植民地支配に対する反乱を指導したが鎮圧された。この反乱は失敗に終わったものの、後のマラウイ独立運動における抵抗の象徴と見なされ、マラウイの紙幣にはチレンブウェの肖像が描かれている。

第二次世界大戦後、アフリカ各地で民族自決の動きが高まる中、ニヤサランドでも独立への気運が高まった。1944年、ニヤサランドのアフリカ人たちは、イギリス政府に対して現地の利益を主張するため、ニヤサランドアフリカ人会議 (NAC) を結成した。1953年、イギリスは、鉱物資源が豊富な北ローデシア(現ザンビア)、工業が発達した南ローデシア(現ジンバブエ)、そして労働力供給地としてのニヤサランドを統合し、ローデシア・ニヤサランド連邦(中央アフリカ連邦、CAF)を成立させた。これは白人入植者の経済的利益を優先したものであり、アフリカ人民族主義者からの強い反対を引き起こした。NACはこの連邦に反対し、民衆の支持を拡大した。

連邦への有力な反対者の一人が、ヨーロッパで医学を学びガーナで活動していたヘイスティングズ・バンダであった。彼は1958年にニヤサランドに帰国するよう説得され、民族主義運動を支援した。バンダはNACの議長に選出され、民族主義的感情を動員する活動を行ったが、1959年に植民地当局によって投獄された。彼は1960年に釈放され、ニヤサランドの新憲法起草への協力を求められ、その憲法にはアフリカ人が植民地の立法評議会で多数を占めることを認める条項が盛り込まれた。1962年には連邦内での自治権を獲得し、翌1963年にローデシア・ニヤサランド連邦は解体された。

3.3. ヘイスティングズ・バンダ政権時代

1961年、バンダ率いるマラウイ会議党 (MCP) は立法評議会選挙で多数派を獲得し、バンダは1963年に首相に就任した。ローデシア・ニヤサランド連邦は1963年に解体され、1964年7月6日、ニヤサランドはイギリスから独立し、国名をマラウイと改めた。この日は国の独立記念日として祝われている。新憲法の下で、マラウイは共和国となり、バンダが初代大統領に就任した。新憲法はまた、マラウイをMCPが唯一の合法政党である一党制国家と正式に規定した。

1970年(または1971年)、バンダは終身大統領を宣言した。以後約30年間にわたり、バンダは極めて厳格な権威主義的、全体主義的な体制を敷き、国内の反体制派を厳しく弾圧した。この強権的な統治により、マラウイは武力紛争を経験することはなかったが、人権は著しく抑圧され、多くの政治犯が投獄されたり、国外亡命を余儀なくされたりした。オートン・チルワのマラウイ自由運動やマラウイ社会主義者同盟などの野党は亡命先で結成された。

経済面では、バンダ政権は農業と工業開発において一定の進展を見せたと評価されることもあった。貧しく、内陸国で、人口が多く、鉱物資源に乏しい国が、どのようにして農業と工業開発の両面で進歩を達成できるかの例としてしばしば引用された。しかし、その開発はトップダウン型であり、国民の自由や民主的権利を犠牲にするものであった。

外交政策においては、バンダは親西側路線をとり、経済発展の必要性から、アパルトヘイト体制下の南アフリカ共和国とも外交関係を維持した。これは他のアフリカ諸国から強い批判を浴びたが、マラウイ国民の主要な出稼ぎ先であった南アフリカとの経済的結びつきを重視した結果であった。また、アフリカにおける植民地支配を維持しようとしていたポルトガルとも連携し、モザンビーク経由での港へのアクセスを確保しようとした。これらの白人少数派政権との関係は、首都改造や鉄道網整備に際して南アフリカからの経済支援を受けることにつながった。また、この時代には反共主義の観点から中華民国(台湾)との友好関係が維持された。

バンダ政権の長期独裁と人権抑圧に対しては、国内の聖職者や知識人、そして国際社会からの批判が徐々に高まっていった。

3.4. 多党制民主主義時代

1990年代初頭、冷戦の終結とアフリカ各地での民主化の波を受け、マラウイ国内でもバンダ大統領の長期独裁政権に対する不満と政治的自由を求める声が高まった。1992年にはカトリック司教たちがバンダ政権の人権侵害を批判する公開書簡を発表するなど、民主化運動が公然化した。国際社会からの圧力も強まり、バンダは1993年に複数政党制への移行の是非を問う国民投票を実施することに同意した。国民投票の結果、圧倒的多数が複数政党制を支持した。これを受けて、大統領評議会が設置され、終身大統領制は廃止され、新憲法が制定されてMCPによる一党支配は終焉を迎えた。

1994年には、マラウイ史上初の複数政党制による総選挙が実施され、バンダは統一民主戦線 (UDF) のバキリ・ムルジ(元MCP書記長、元バンダ内閣閣僚)に敗れた。ムルジは大統領に就任し、1999年にも再選され、2004年まで大統領職を務めた。2004年の選挙では、同じくUDFのビング・ワ・ムタリカが当選した。ムタリカは2005年にUDFを離党し、民主進歩党 (DPP) を結成した。

2009年の総選挙では、ムタリカ大統領は対立候補からの選挙不正の告発にもかかわらず再選された。しかし、ムタリカ政権は次第に権威主義的傾向を強め、人権を軽視しているとの批判が高まった。2011年7月には、生活費の高騰、外交関係の悪化、劣悪な統治、外貨準備の不足などを理由とした抗議デモが発生し、治安部隊との衝突で18人が死亡、少なくとも44人が銃創を負った。2010年には国旗のデザインが変更されたが、国民の反対が強く、2012年に旧デザインに戻された。

2012年4月、ムタリカ大統領は心臓発作で急死した。彼の死は48時間にわたり秘密にされ、遺体は南アフリカへ空輸されるなど混乱が生じたが、最終的に副大統領であったジョイス・バンダ(ヘイスティングズ・バンダとは無関係)が大統領に昇格し、マラウイ初の女性大統領となった。

2014年の総選挙では、ジョイス・バンダは敗北(3位)し、ビング・ワ・ムタリカ元大統領の弟であるピーター・ムタリカ (DPP) が大統領に就任した。2019年の総選挙では、ピーター・ムタリカが僅差で再選されたが、野党は広範な不正行為があったとして選挙結果に異議を申し立てた。2020年2月、マラウイ憲法裁判所は選挙結果を無効とする歴史的な判決を下した。同年5月、最高裁判所もこの判決を支持し、7月2日に再選挙が行われることが決定した。この再選挙で野党指導者のラザルス・チャクウェラが勝利し、新大統領に就任した。この一連の出来事は、アフリカにおいて選挙結果が司法によって覆された稀な事例として注目された。2024年のV-Dem民主主義指数によれば、マラウイは世界の選挙民主主義国の中で74位、アフリカでは11位にランクされている。

4. 地理

マラウイはアフリカ南東部の内陸国で、国土の多くをアフリカ大地溝帯が占め、広大なマラウイ湖が特徴である。地形は大地溝帯とそれを取り巻く高原や山地から成り、主要な河川にはシーレ川がある。気候は標高により異なり、高原部は温帯、低地は熱帯に近い。多様な動植物が生息し、特にマラウイ湖の魚類は豊富である。

4.1. 地形と水系

マラウイの地形は、アフリカ大地溝帯の存在によって大きく特徴づけられている。大地溝帯はマラウイを南北に貫き、その中に巨大なマラウイ湖が横たわっている。マラウイ湖はアフリカで3番目に大きく、世界で9番目に大きい淡水湖であり、多様な魚類が生息することで知られ、特にシクリッド科の魚類は数百種が固有種である。湖の面積は国土の約5分の1を占める。マラウイ湖は、その長さが約587409 m (365 mile)、幅が約83686 m (52 mile)であることから、「カレンダー湖」と呼ばれることもある。湖面は海抜約457 m (1500 ft)にあり、最大水深は約701 m (2300 ft)に達し、湖底の一部は海面下213 m (700 ft)以上に及ぶ。

マラウイ湖からは南端でシーレ川が流れ出している。シーレ川はマラウイ国内で最も重要な河川であり、途中マロンベ湖を経由し、さらに南下してモザンビーク国内でザンベジ川に合流する。シーレ川流域は、特に南部の低地において農業に適した肥沃な土地を形成している。

マラウイ湖南方には、シーレ川によって形成されたマロンベ湖がある。さらに南東のモザンビークとの国境地帯にはチウタ湖とチルワ湖が存在する。チルワ湖は他の湖と比較して非常に浅いが、魚影が濃く、マラウイ全体の漁獲量の20%から30%を占める重要な漁場となっている。しかし、水深が浅いため水位変動が激しく、干ばつの影響を受けやすい。

国土の大部分は高原地帯であり、標高は平均して1000 m前後である。北部にはヴィフィヤ高原やニイカ高原といった高地が広がり、冷涼な気候を呈する。大地溝帯周辺の山岳地帯では、高原が海抜914 m (3000 ft)から1219 m (4000 ft)に広がっており、北部には海抜2438 m (8000 ft)に達する地点もある。マラウイ湖南部にはシーレ高原が広がり、緩やかに起伏する土地で海抜は約914 m (3000 ft)である。この地域には、ゾンバ高原(最高峰約2134 m (7000 ft))やムランジェ山地(国内最高峰のサピトワ山 3002 m、または約0.3 万 m (1.00 万 ft)を擁する)など、特徴的な山地が見られる。これらの山地や高原は、独自の生態系を育んでいる。

4.2. 気候

マラウイの気候は、標高によって大きく左右される。国土の大部分を占める高原地帯(北部・中部)は、サバナ気候(Aw)または温帯夏雨気候(Cw)に属し、比較的過ごしやすい。一方、マラウイ湖南岸やシーレ川下流域などの南部低地は、より高温多湿な熱帯モンスーン気候に近い特徴を持つ。

年間を通じて季節は大きく二つに分けられる。11月から4月頃までが雨季で、気温が高く、赤道性の雨や雷雨が頻繁に発生する。特に雨季の終わりにあたる3月後半には、嵐が最も激しくなる。雨季の降水量は地域によって異なり、高原部では年間2000 mmを超える場所もあるが、最も乾燥する南部低地でも年間800 mm程度の降水はある。

5月から10月頃までが乾季で、降雨はほとんど見られなくなる。この時期、特に高原地帯では、高地から高原へと湿った霧が流れ込むことがある。乾季は日中の気温は穏やかだが、夜間や早朝は冷え込むことがある。首都リロングウェの気温は、夏(雨季)には摂氏17度から29度程度、冬(乾季)には摂氏7度から23度程度となる。

標高が高い地域では、本来の赤道直下の気候が緩和され、一年を通じて比較的穏やかな気候となっている。

4.3. 動植物

マラウイは多様な野生動物と植物相に恵まれている。国内には約187種の哺乳類、約648種の鳥類、そしてマラウイ湖とその水系には約500種の魚類(その多くが固有種)が生息しているとされている。マラウイ湖は特にシクリッド科の魚類の多様性で世界的に有名であり、「世界で最も豊かな湖沼魚類相の一つ」と評されている。湖沼には魚類以外にも、カバ、ワニ、カワウソなどが生息する。

陸上の代表的な哺乳類としては、アフリカゾウ、カバ、各種アンテロープ、アフリカスイギュウ、ライオンやヒョウなどの大型ネコ科動物、サル類、サイ(再導入による)、コウモリなどが挙げられる。鳥類も豊富で、猛禽類、オウム、ハヤブサ、水鳥、大型の渉禽類、フクロウ、鳴禽類など多種多様である。

マラウイには7つの主要な陸上生態域が存在する。これには、中央ザンベジ帯ミオンボ林、東部ミオンボ林、南部ミオンボ林、ザンベジ・モパネ林、ザンベジ帯氾濫草原、南マラウイ山地森林草原モザイク、南部リフト山地森林草原モザイクが含まれる。ミオンボ林はマラウイの植生の重要な部分を占めている。

国内には5つの国立公園(マラウイ湖国立公園、ニイカ国立公園、カスング国立公園、リエウェ国立公園、レングウェ国立公園)、4つの野生生物保護区(マジェテ野生生物保護区、ンコタコタ野生生物保護区など)、その他2つの保護地域が設定されており、生物多様性の保全が図られている。2019年の森林景観保全指数(Forest Landscape Integrity Index)の平均スコアは5.74/10で、世界172カ国中96位であった。しかし、人口増加に伴う農地拡大や薪炭材の伐採による森林減少、密猟などが依然として大きな課題となっている。

5. 政治

マラウイは共和制、大統領制を採る立憲国家であり、複数政党制に基づいた民主主義体制を運営している。現行憲法は1995年5月18日に公布されたもので、三権分立(行政、立法、司法)の原則を定めている。しかし、民主化の歴史は浅く、汚職、人権問題、政治的安定性の確保など、多くの課題に直面している。現在の大統領はラザルス・チャクウェラである。

5.1. 政府構造

マラウイの政府は、行政、立法、司法の三権によって構成されている。

行政権は、大統領が元首であり行政府の長として掌握する。大統領は国民の直接選挙によって選出され、任期は5年である。憲法により3選は禁止されている。大統領は第一副大統領および第二副大統領を任命することができる(第二副大統領は異なる政党から任命される場合がある)。内閣の閣僚は大統領によって任命され、国会議員である必要はない。首相職は1966年に廃止された。

立法権は、一院制の国民議会が有する。国民議会は定数193議席で、議員は国民の直接選挙によって選出され、任期は5年である。憲法には80議席の上院(元老院)の設置が規定されているが、実際には存在していない。もし設置されれば、上院は伝統的指導者、各地域代表、および障害者、若者、女性などの特別利益団体を代表することになるとされている。

司法権は、イギリス法(コモン・ロー)を基礎としており、独立している。司法制度は、最高控訴裁判所を頂点とし、高等裁判所(一般部、憲法部、商事部)、産業関係裁判所、そして治安判事裁判所(5つの等級に分かれ、児童裁判所も含む)から構成される。マラウイの司法制度は1964年の独立以来何度か変更されており、慣習裁判所と伝統的裁判所が様々な組み合わせで、程度の異なる成功と腐敗を伴いながら運用されてきた。2014年以降、地方裁判所と地区控訴地方裁判所は、必ずしも法律家である必要はなく、高度な教育水準、英語の習熟度、慣習法および裁判所が管轄する地域の言語に関する十分な知識を持つ長官によって裁かれるようになった。2020年には、前年の総選挙結果を覆した5人の憲法裁判所判事にチャタム・ハウス賞が授与されるなど、司法の独立性を示す事例も見られる。

三権分立と抑制と均衡の原則は憲法に定められているが、実際の運用においては、特にヘイスティングズ・バンダ政権時代のような強力な大統領権限の歴史的背景もあり、行政権が優位に立つ傾向も指摘される。

5.2. 主要政党と選挙

マラウイでは1994年から複数政党制が認められている。主要な政党としては、現職のラザルス・チャクウェラ大統領が率い、他の複数の党と共に与党連合「トンセ・アライアンス」を形成しているマラウイ会議党 (MCP) がある。MCPは歴史的にチェワ族を主な支持基盤とし、中部に強い地盤を持つ。主要な野党は、ピーター・ムタリカ前大統領が率いる民主進歩党 (DPP) である。DPPは自由主義的な政策を掲げている。

その他の政党としては、バキリ・ムルジ元大統領がかつて所属し(2005年にDPPを結成するまで)、主にヤオ族を支持基盤とし南部に強い統一民主戦線 (UDF)、マラウイ初の女性大統領であるジョイス・バンダが率いる人民党 (PP)、そして共和党 (RP) を中心とする政党連合であったムグウイリザノ連合 (MC) などが活動してきた。

選挙制度は、大統領選挙および国民議会議員選挙ともに、小選挙区制を基本とする。選挙権は18歳以上の全ての国民に与えられている。

近年の主要な選挙としては、2019年の総選挙で当時のピーター・ムタリカ大統領が僅差で再選されたが、広範な不正と不備が指摘され、2020年に憲法裁判所によって選挙結果が無効とされた。これを受けて行われた2020年マラウイ大統領選挙の再選挙で、ラザルス・チャクウェラが勝利した。この一連の過程は、マラウイにおける民主主義の成熟度と司法の独立性を示すものとして注目されたが、同時に選挙を巡る政治的対立が国の安定に影響を与える可能性も示唆した。

2008年、当時のムタリカ大統領は国内の深刻な汚職問題に対処するための改革を実施し、少なくとも5人のUDF党幹部が刑事訴追された。2012年のイブラヒム・アフリカ統治指数では、マラウイはサハラ以南のアフリカ諸国の中で7位にランクされた。

5.3. 人権

マラウイにおける人権状況は、民主化以降改善の兆しを見せつつも、依然として多くの課題を抱えている。中道左派・社会自由主義的観点から見ると、特に表現の自由、法の支配の確立、社会的少数者や脆弱な立場の人々の権利保障、差別の撤廃が重要な焦点となる。

2017年時点の国際的な監視団の報告によれば、警察や治安部隊による過剰な力の行使や、それに対する処罰の欠如が問題視されている。時折、群衆による暴力事件も発生し、刑務所の状況は依然として劣悪で、時には生命を脅かすほどであると指摘されている。ただし、政府は過剰な力を行使した治安部隊員を訴追する努力を一部行っているとも評価されている。その他の法的問題としては、表現の自由や報道の自由に対する制限、長期にわたる公判前勾留、恣意的な逮捕や拘禁などが挙げられる。

政府内の汚職は、マラウイ腐敗防止局 (ACB) の削減努力にもかかわらず、依然として深刻な問題であると見なされている。治安部隊内の汚職も問題となっている。

児童婚の割合は世界で最も高い国の一つであったが、2015年に結婚可能な法定年齢が15歳から18歳に引き上げられたことは、人権擁護の観点から前進と言える。しかし、女性に対する暴力、人身売買、児童労働は依然として社会問題として存在する。性的虐待やハラスメントからの女性の法的保護の不備、非常に高い妊産婦死亡率、そして魔術の告発に関連する虐待なども提起されている問題である。特にアルビニズムを持つ人々に対する襲撃事件は深刻で、彼らの身体の一部が魔術の儀式のために売買されるという非人道的な実態が報告されている。

LGBTの権利に関しては、同性愛は長らく違法とされてきた。2010年には、同性愛者と見なされたカップル(男性とトランスジェンダー女性)が有罪判決を受け、長期の懲役刑に直面した事件があったが、潘基文国際連合事務総長の介入により2週間後に恩赦された。2012年、当時のジョイス・バンダ大統領は同性愛を犯罪とする法律を撤廃すると公約した。その後、2015年にピーター・ムタリカ大統領が、関連法のさらなる検討が行われるまで、同性愛を禁じる法律の執行を一時停止するモラトリアムを課した。2021年6月26日には、首都リロングウェで国内初のプライド・パレードが開催されるなど、権利擁護に向けた動きも見られる。

これらの人権問題の解決には、政府による法整備と実効性のある対策の実施、司法の独立性の強化、市民社会の監視機能の向上、そして国際社会との連携が不可欠である。

6. 行政区画

マラウイは、大きく3つの州 (Region) に区分され、これらの州はさらに合計28の県 (District) に分けられている。県の下には、約250の伝統的権威地区 (Traditional Authority) と110の行政区 (Administrative Ward) が存在する。地方行政は、中央政府によって任命された州行政官および県知事によって運営されている。複数政党制導入後の初の地方選挙は2000年11月21日に行われ、UDF党が利用可能な議席の70%を獲得した。憲法上義務付けられた第2回目の地方選挙は2005年5月に予定されていたが、政府によって中止された。

以下に3つの州とそれに属する県を示す。

- 北部州 (Northern Region) - 州都:ムズズ

- 10. チティパ (Chitipa)

- 11. カロンガ (Karonga)

- 12. リコマ (Likoma) - マラウイ湖内のリコマ島とチズムル島から成る。

- 13. ムジンバ (Mzimba) - ムズズ市を含む。

- 14. ンカタベイ (Nkhata Bay)

- 15. ルンピ (Rumphi)

- 中部州 (Central Region) - 州都:リロングウェ

- 1. デッザ (Dedza)

- 2. ドーワ (Dowa)

- 3. カスング (Kasungu)

- 4. リロングウェ (Lilongwe) - 首都リロングウェ市を含む。

- 5. ムチンジ (Mchinji)

- 6. ンコタコタ (Nkhotakota)

- 7. ンチェウ (Ntcheu)

- 8. ンチシ (Ntchisi)

- 9. サリマ (Salima)

- 南部州 (Southern Region) - 州都:ブランタイヤ

- 16. バラカ (Balaka)

- 17. ブランタイヤ (Blantyre) - 最大の商業都市ブランタイヤ市を含む。

- 18. チクワワ (Chikwawa)

- 19. チラズル (Chiradzulu)

- 20. マチンガ (Machinga)

- 21. マンゴチ (Mangochi)

- 22. ムランジェ (Mulanje)

- 23. ムワンザ (Mwanza)

- 24. ンサンジェ (Nsanje)

- 25. チョロ (Thyolo)

- 26. パロンベ (Phalombe)

- 27. ゾンバ (Zomba) - 旧首都ゾンバ市を含む。

- 28. ネノ (Neno) - ムワンザ県から2003年に分離。

各県は、それぞれ独自の地理的、経済的、文化的特徴を持っている。例えば、リロングウェ県とブランタイヤ県は都市化が進み、行政・商業の中心であるのに対し、多くの県は農業が主体である。北部州の県は人口密度が比較的低く、南部州は人口が密集している傾向がある。リコマ県はマラウイ湖内の飛び地であり、観光が重要な役割を担っている。

6.1. 主要都市

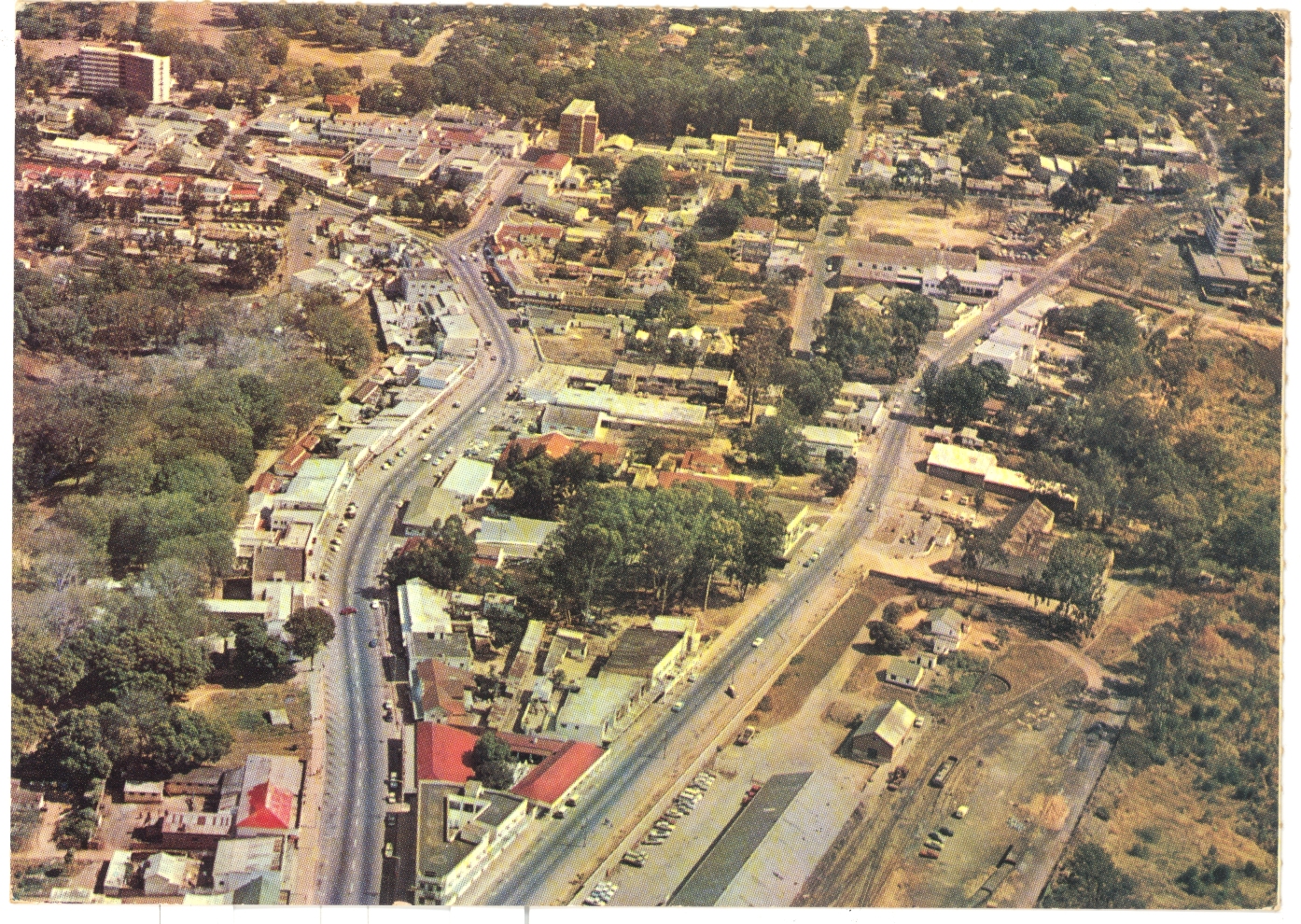

首都リロングウェの航空写真

ブランタイヤ中心部の航空写真 マラウイの主要都市は、国の政治、経済、文化の中心として機能している。

- リロングウェ (Lilongwe)

中部州に位置するマラウイの首都であり、最大の都市である。人口は約98万人(2018年国勢調査)。独立以前は地方都市に過ぎなかったが、1975年に南部のゾンバから遷都された後、急速に人口が増加した。新市街(キャピタル・ヒル)には政府機関や各国大使館が集中し、旧市街には商業地区や市場が広がる。政治・行政の中心地としての性格が強いが、周辺地域ではタバコなどの農業も盛んである。

- ブランタイヤ (Blantyre)

南部州に位置し、マラウイ第2の都市であり、経済・商業の中心地である。人口は約80万人(2018年国勢調査)。植民地時代から商業の中心として発展し、現在も多くの企業の本社や工場が集積している。食品加工、醸造、繊維などの工業も立地する。リロングウェが政治の中心であるのに対し、ブランタイヤはマラウイ経済のエンジンとしての役割を担っている。

- ムズズ (Mzuzu)

北部州の中心都市であり、マラウイ第3の都市。人口は約22万人(2018年国勢調査)。北部地域の行政、商業、教育の中心地として機能している。周辺は農業地帯であり、コーヒーやタング油、ゴムなどのプランテーションが存在する。ムズズ大学が置かれている。

- ゾンバ (Zomba)

南部州に位置し、マラウイ第4の都市。人口は約10万5千人(2018年国勢調査)。ゾンバ高原の麓に位置し、風光明媚な景観と冷涼な気候で知られる。イギリス植民地時代にはニヤサランドの首都であり、独立後も1975年にリロングウェに遷都されるまで首都であった。遷都後もマラウイ大学の本部(チャンセラー・カレッジ)が置かれるなど、文教都市としての性格を保っている。

このほか、各州の主要な町として、北部州のカロンガ、中部州のカスングやサリマ、デッザ、南部州のバラカ、リウォンデ、マンゴチなどがある。これらの都市は、それぞれの地域の行政、商業、交通の拠点となっている。

7. 国際関係

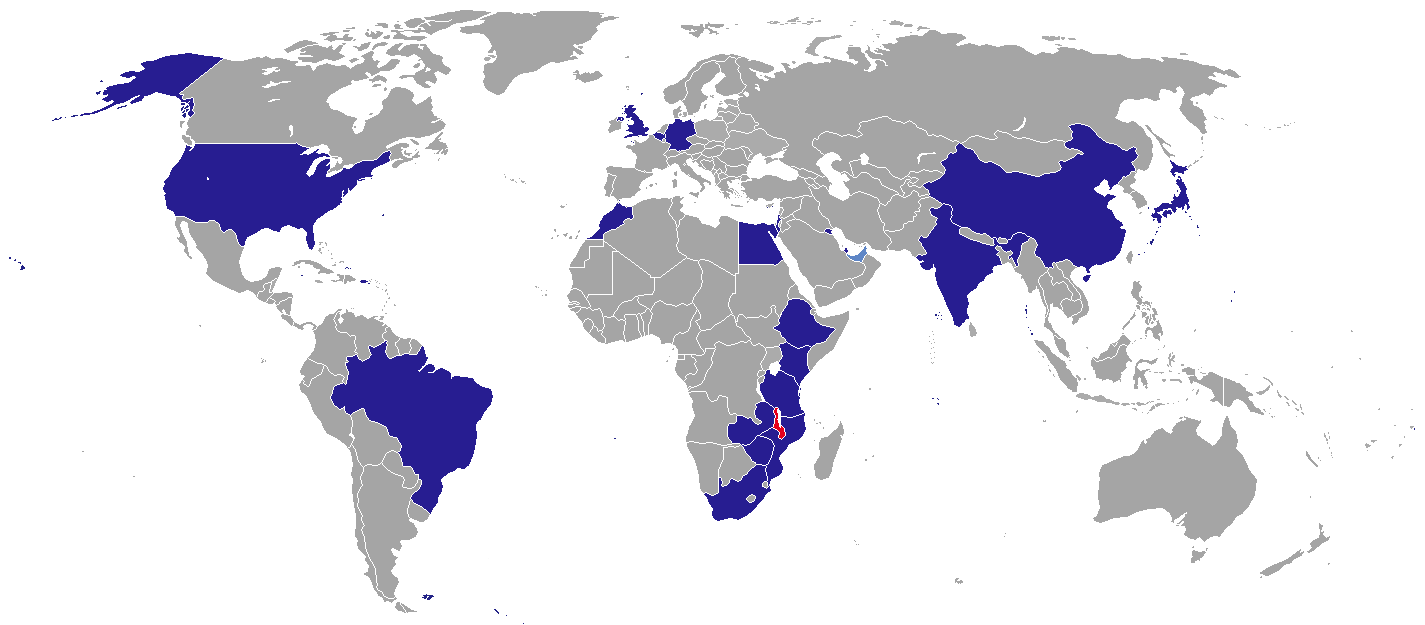

マラウイの外交は、独立以来の親西側路線を基本としつつ、中華人民共和国との国交樹立など時代に応じた変化を見せている。近隣アフリカ諸国、欧米諸国、アジア諸国と多様な二国間関係を維持し、国際連合やアフリカ連合などの国際機関にも積極的に参加している。

7.1. 主要な二国間関係

マラウイは、歴史的経緯や地理的条件、経済的必要性から、特定の国々と深い関係を築いてきた。

- イギリス:旧宗主国であり、独立後も主要な開発援助国の一つである。教育、保健、ガバナンスなどの分野で協力を続けているが、マラウイ国内の人権状況や政治状況によって関係が緊張することもある。

- アメリカ合衆国:民主化以降、関係が強化された。アメリカ合衆国国際開発庁 (USAID) や平和部隊、アメリカ疾病予防管理センター (CDC) などを通じて、保健、教育、農業、民主主義支援など多岐にわたる分野で援助を行っている。

- 南アフリカ共和国:歴史的に経済的結びつきが強く、特にアパルトヘイト時代には、他のアフリカ諸国が南アフリカを孤立させる中で、マラウイは外交関係を維持した。現在も重要な貿易相手国であり、多くのマラウイ人が南アフリカで働いている。

- 中華人民共和国:2007年に国交を樹立して以降、急速に関係を深めている。インフラ整備(国会議事堂、道路、スタジアムなど)や経済協力を通じて影響力を増しているが、債務問題や中国製品の流入による地元産業への影響、労働問題などが懸念されている。2007年に台湾(中華民国)と断交するまでは、台湾との外交関係を維持していた。

- モザンビーク、タンザニア、ザンビア:隣接国であり、貿易、交通、安全保障の面で重要な関係にある。特にモザンビークとは、ナカラ回廊やベイラ回廊といった港へのアクセスルートを共有しており、経済的に不可欠な存在である。ザンベジ川の水資源利用や国境問題で緊張が生じることもあった。マラウイは1985年以降、モザンビークやルワンダなどからの難民を受け入れてきた歴史がある。

- 日本:独立と同時に国家承認し、経済協力(無償資金協力、技術協力)を通じて、インフラ整備、農業開発、教育、保健などの分野で支援を行っている。青年海外協力隊の派遣も長年にわたり続いている。

- ポルトガル:ヘイスティングズ・バンダ政権下では、アフリカにおける植民地支配を維持しようとしていたポルトガルとも連携し、モザンビーク経由での港へのアクセスを確保しようとした。

これらの二国間関係は、マラウイの経済発展、社会の安定、そして国際社会における地位に大きな影響を与えている。2022年10月には、未承認国家であるリベルランドとの間で覚書を締結したことが報じられ、国内で物議を醸した。

7.2. 国際機関における活動

マラウイは、多数の国際機関および地域機関の積極的な加盟国であり、国際協調と多国間主義を重視する外交政策を展開している。

- 国際連合 (UN):独立直後の1964年に加盟。国連の各種専門機関(世界保健機関 (WHO)、国際連合食糧農業機関 (FAO)、国際連合児童基金 (UNICEF)、国際連合開発計画 (UNDP)など)と緊密に連携し、開発、人道支援、平和構築などの分野で活動している。マラウイは国連の平和維持活動にも部隊を派遣している。

- アフリカ連合 (AU):前身のアフリカ統一機構 (OAU) 時代から加盟しており、アフリカ大陸の平和、安全保障、経済統合に向けた取り組みに積極的に参加している。

- 南部アフリカ開発共同体 (SADC):地域の経済統合と協力を推進する主要な地域機関であり、マラウイは創設メンバーの一つである。SADCの枠組みの中で、貿易自由化、インフラ整備、紛争予防などの活動に関与している。

- 東南部アフリカ市場共同体 (COMESA):SADCと同様に地域経済統合を目指す機関であり、マラウイは両方に加盟している。より広範な市場へのアクセスを目指している。

- イギリス連邦:旧イギリス植民地であった経緯から加盟しており、民主主義、法の支配、人権といった共通の価値観に基づき、他の加盟国との協力を深めている。

- 国際通貨基金 (IMF) および 世界銀行:マラウイはこれらの国際金融機関からの財政支援や技術協力に大きく依存してきた。経済改革、貧困削減、構造調整プログラムなどを巡り、緊密な協議が行われている。

これらの国際機関における活動を通じて、マラウイは国際社会からの支援を確保し、自国の開発課題に取り組むとともに、地域的・国際的な問題解決への貢献も目指している。国際規範の遵守は、援助国や国際機関との良好な関係を維持する上で不可欠となっている。南部アフリカで初めてアフリカ危機対応イニシアティブ (ACRI) の下で平和維持活動の訓練を受けた国でもある。2024年の世界平和度指数では、163カ国中79位にランクされた。

8. 軍事

マラウイの軍事組織は、マラウイ国防軍 (Malawian Defence Force, MDF) と呼ばれ、陸軍、海軍(湖上部隊)、空軍の三軍から構成される。総兵力は約5,300人(日本の資料による)から約25,000人(英語資料による)とされ、資料により差がある。兵役制度は志願制を採用している。2000年度の軍事予算は950.00 万 USDで、これは当時の国内総生産 (GDP) の0.76%に相当した。

- 陸軍:マラウイ陸軍は、独立前のイギリス植民地時代の部隊(キングズ・アフリカン・ライフルズなど)を起源としており、現在は2個ライフル連隊と1個落下傘連隊などから成る。国内の防衛、治安維持、および国際平和維持活動への参加を主な任務とする。

- 海軍:内陸国であるマラウイの海軍は、実質的にはマラウイ湖における湖上部隊である。1970年代初頭にポルトガルの支援を受けて設立され、現在もモンキー・ベイを拠点に数隻の哨戒艇などを運用し、湖上の警備や救難活動にあたっている。

- 空軍:マラウイ空軍は1976年にドイツの援助を受けて設立された。少数の輸送機や多目的ヘリコプターを運用し、兵員や物資の輸送、偵察、災害救援などの任務を担っている。過去にはドルニエ Do 27、ドルニエ Do 28、アエロスパシアル アルエットIII、アエロスパシアル AS 350 エキュレイユ、アエロスパシアル SA 330 ピューマ、BAe 125、ドルニエ 228、ダグラス C-47 スカイトレイン(ターボプロップ改造)などを保有していた。

マラウイ国防軍は、小規模ながらも専門性を高め、特に国際平和維持活動への貢献で評価を得ている。例えば、コンゴ民主共和国における国際連合機関安定化ミッション (MONUSCO) などに部隊を派遣してきた。文民統制の原則は確立されているものの、過去には軍が政治的混乱の収拾に関与した事例もある。2017年、マラウイは核兵器禁止条約に署名した。

9. 経済

マラウイは農業に大きく依存する後発開発途上国の一つである。主要輸出品はタバコだが、経済多角化が課題となっている。工業は農産物加工が中心で、鉱物資源は乏しい。インフラ整備は途上であり、電力不足などが経済発展の制約となっている。近年は科学技術への投資も見られる。通貨はマラウイ・クワチャである。

国民の約85%が農村部に居住し、経済は農業に大きく依存している。農業はGDPの約3分の1以上、輸出収入の約90%を占めている。過去には、世界銀行、国際通貨基金 (IMF)、その他の国々からの大規模な経済援助に頼ってきた。2011年3月のユーロマネー誌カントリーリスクランキングでは、世界で119番目に安全な投資先と評価された。

マラウイ政府は、市場経済の発展、環境保護の改善、急速に拡大するHIV/AIDS問題への対処、教育制度の改善、そして財政的自立を達成するために外国ドナーを満足させることなど、多くの課題に直面している。2000年12月には、汚職への懸念からIMFが援助支出を停止し、多くの個別ドナーもそれに追随した結果、マラウイの開発予算は約80%減少した。しかし、2005年には5.75 億 USD以上の援助を受けた。多くの分析家は、マラウイの経済的進歩は人口増加を抑制できるかどうかにかかっていると考えている。

さらに、いくつかの後退も経験しており、2009年には投資が23%減少したため、外貨の全般的な不足により輸入品の支払い能力が一部失われた。マラウイには多くの投資障壁があり、政府はこれに対処できていない。これには、高いサービス費用や、電力、水道、電気通信といったインフラの貧弱さが含まれる。2017年時点で、マラウイの購買力平価 (PPP) ベースのGDPは224億2000万ドル、一人当たりGDPは1200ドル、インフレ率は12.2%と推定された。2014年の世界銀行の統計によれば、一人当たり国民所得は250米ドルで世界最下位であったが、2023年には640米ドルまで上昇したものの、依然として世界で下から8番目の低さである。

GDPの構成比は、農業が35%、工業が19%、サービス業が残りの46%となっている。マラウイは世界で最も一人当たり所得が低い国の一つであるが、2008年には経済成長率が9.7%と推定され、IMFは2009年にも力強い成長を予測していた。政府と支援組織の取り組みにより、マラウイの貧困率は減少しており、貧困ライン以下で生活する人々の割合は1990年の54%から2006年には40%に、また「極度の貧困層」の割合は1990年の24%から2007年には15%に減少した。

2015年1月、マラウイ南部は未曾有の洪水に見舞われた。ユニセフによると、これらの洪水は国全体で100万人以上に影響を与え、うち33万6000人が避難した。100人以上が死亡し、推定6.40 万 haの農地が流された。

通貨はマラウイ・クワチャ (MWK) で、補助通貨はタンバラ (1クワチャ = 100タンバラ)。中央銀行はマラウイ準備銀行である。

9.1. 農業

マラウイ経済は圧倒的に農業に依存している。人口の80%以上が自給自足農業に従事しているが、2013年時点で農業がGDPに占める割合は27%であった。主要な自給作物はトウモロコシとサツマイモ(2019年世界生産量第2位、6.4%)であり、全土で広く栽培されている。

商品作物として最も重要なのは葉タバコであり、2013年には総輸出額の46.6%を占める最大の輸出品であった。その他、砂糖(同9.5%)、茶(同7.1%)、ラッカセイ(同5.0%)などが生産されている。2006年から2007年にかけて、当時のビング・ワ・ムタリカ大統領の主導で導入された肥料入力補助プログラム (FISP) は、食糧生産を増大させ、マラウイを近隣諸国への食糧純輸出国に変えたと報告された。しかし、このプログラムはムタリカ大統領の死と共に終了し、2020年には手頃な価格の投入財プログラム (AIP) に置き換えられ、トウモロコシ、モロコシ、米の種子と肥料への補助が拡大された。

タバコへの依存度が高いこと、および国際的な禁煙運動の高まりによる将来への不安から、パプリカやマカダミアナッツといったより収益性の高い作物への転換が進められている。特にマラウイで生産されるバーレー種タバコは健康への害が大きいとされ、世界保健機関 (WHO) による規制強化の動きも転換を後押ししている。代替作物としてアサ(産業用ヘンプ)も検討されたが、マリファナとの区別が難しいことなどから犯罪増加の懸念も指摘されている。一方で、「マラウイ・ゴールド」として知られる高品質のマリファナの違法栽培は増加しているとの報告もある。

マラウイはGDPに占める農業投資の割合が他のアフリカ諸国よりも高く、GDPの28%に達する。しかし、天水農業への依存度が高く灌漑設備が未整備であるため、生産性は低く、気候変動(干ばつ、洪水)や病害虫(2016年の干ばつ、2017年のヨトウムシ大発生など)の影響を非常に受けやすい。土地所有問題や小規模農家への支援策の不足も課題である。

9.2. 工業と鉱業

マラウイの工業部門は、主に農産物加工に関連するものが中心である。主要な工業製品には、タバコ、茶、砂糖の加工品、製材品、セメント、消費財などがある。2009年の工業生産成長率は10%と推定された。国内で特筆すべき天然ガスの利用はなく、石油製品は全て輸入に頼っている。2006年からは、国内2つの工場で生産されるエタノールを10%混合したガソリンの使用を開始し、輸入燃料への依存度削減を図っている。2008年にはエタノールのみで走行する自動車の試験も開始された。

鉱物資源には乏しく、わずかに石灰石と少量の石炭が採掘されている程度である。2009年には北部カエレケラでウラン鉱山が開発され、一時は輸出の柱の一つとなった(2013年には総輸出の11.3%)。しかし、2014年に国際価格の低迷により操業休止に追い込まれた。

経済の多角化と国内付加価値の向上は長年の課題であり、製造業の育成が求められている。労働者の権利保護や工業活動に伴う環境への影響も、持続可能な発展のためには重要な考慮事項であるが、具体的な取り組みに関する情報は限られている。

9.3. 社会基盤(インフラ)

マラウイの社会基盤は、経済発展と国民生活の向上にとって重要な要素であるが、多くの課題を抱えている。

交通

- 道路:2003年時点で総延長1.55 万 kmのうち、舗装路は6956 km(約45%)、未舗装路は8495 kmであった。幹線道路の舗装率は約50%(2019年時点)と改善されつつあるが、地方では依然として未舗装路が多く、雨季には通行が困難になる場所もある。主要都市間を結ぶ長距離バスや、市民の足となるミニバスが運行されている。

- 鉄道:2008年時点で総延長797 kmの狭軌鉄道が存在する。路線は主に中南部を走り、ザンビア国境のムチンジから首都リロングウェ、ブランタイヤなどを経由し、モザンビークのベイラ港やナカラ港へと通じている。モザンビーク内戦時には寸断されたが、和平成立後は再び重要な輸送路となっている。北部への鉄道路線はない。

- 航空:2012年時点で31の空港があり、うち7つが舗装滑走路を持つ。主要な国際空港は、首都リロングウェ近郊のリロングウェ国際空港(カムズ国際空港)と、商業都市ブランタイヤのチレカ国際空港である。

- 水運:マラウイ湖およびシーレ川沿いに約700 kmの水路があり、旅客輸送や貨物輸送に利用されている。

通信

マラウイの電気通信システムはアフリカで最も貧弱なものの一つとされてきたが、改善が進んでいる。2000年から2007年の間に13万回線の固定電話が接続された。2022年には携帯電話接続数が1023万、インターネット利用者は403万人であった。固定電話は都市部に偏在し、地方部では普及が遅れている。国内には政府系ラジオ局(マラウイ放送協会、MBC)が1局と、約12の民間ラジオ局がある。テレビ局は2016年時点で国のデジタルネットワークMDBNL上に20局存在する。ラジオ、テレビ、郵便サービスはマラウイ通信規制庁 (MACRA) によって規制されている。

エネルギー

電力供給は依然として大きな課題であり、人口の約90%が電気を利用できない状況にある。発電の大部分(2012年時点で89.1%)をシーレ川などの水力発電に依存しているため、特に乾季には水量不足による電力不足や停電が深刻化する。再生可能エネルギーの導入は緒に就いたばかりである。2001年にウィリアム・カムクワンバが独力で風力発電機を製作した逸話は、電力事情の厳しさを象徴している。

地域格差も大きく、都市部と農村部ではインフラ整備の度合いに著しい差がある。これらの社会基盤の整備は、持続可能な開発目標の達成と国民生活の質の向上に不可欠である。

9.4. 科学技術

マラウイは、科学技術研究開発 (R&D) への投資とイノベーションシステムの構築を通じて、持続可能な開発目標 (SDGs) の達成を目指している。

2010年、マラウイのR&D支出はGDPの1.06%に達し、これはアフリカ諸国の中で比較的高い水準であった。研究者一人当たりの支出額は7.8ドル(購買力平価ベース)であった。2014年には、マラウイの科学者による国際的な学術雑誌への論文掲載数は322本で、南部アフリカ地域で第3位の生産量であった。これは2005年の116本からほぼ3倍の増加である。人口100万人当たりの論文数は19本(2014年)で、サハラ以南アフリカの平均(20本)と同程度である。これらの研究成果は、生命科学や地球科学といった分野に集中している傾向が見られる。世界知的所有権機関 (WIPO) のグローバル・イノベーション・インデックスでは、2021年に107位と、2019年の118位から順位を上げている。

マラウイ初の科学技術政策は1991年に策定され、2002年に改訂された。2002年の「国家科学技術政策」は、政府や関係機関に科学技術主導の開発について助言する国家科学技術委員会の設立を構想した。2003年の科学技術法でこの委員会の設立が規定されたが、実際に運営が開始されたのは2011年であった。同法はまた、政府の助成金や融資を通じて研究や調査に資金を提供する科学技術基金の設立も定めたが、2014年時点ではまだ運用されていなかった。「科学技術イノベーション戦略計画 (2011-2015)」は国家科学技術委員会事務局によって見直されたが、2015年初頭時点で改訂政策はまだ閣議承認されていなかった。

2012年の海外からの投資は、インフラ部門 (62%) とエネルギー部門 (33%) に集中した。政府はより多くの海外直接投資を誘致するため、税制優遇措置を含む一連の財政的インセンティブを導入している。2013年、マラウイ投資貿易センターは20社にまたがる投資ポートフォリオをまとめた。同年、政府は国の輸出品を多様化するための「国家輸出戦略」を採択した。選定された3つのクラスター(油糧種子製品、サトウキビ製品、製造業)内で幅広い製品の生産施設を設立することが計画されている。

これらの取り組みは、科学技術を国の発展に結びつけようとするマラウイの意志を示すものであるが、資金不足、人材育成の遅れ、研究インフラの未整備などが依然として大きな課題となっている。

10. 社会

マラウイの社会は、多様な民族構成、複数の言語、様々な宗教的信念が共存する多文化社会である。人口の大部分は農村部に居住し、伝統的な生活様式が色濃く残っている一方で、都市化も徐々に進行している。貧困、HIV/AIDSの蔓延、教育や医療へのアクセスの格差などが深刻な社会問題となっている。かつては民族間の地域的対立が見られたが、2008年頃までにはかなり減少し、マラウイ人としての国民的アイデンティティが再浮上してきた。

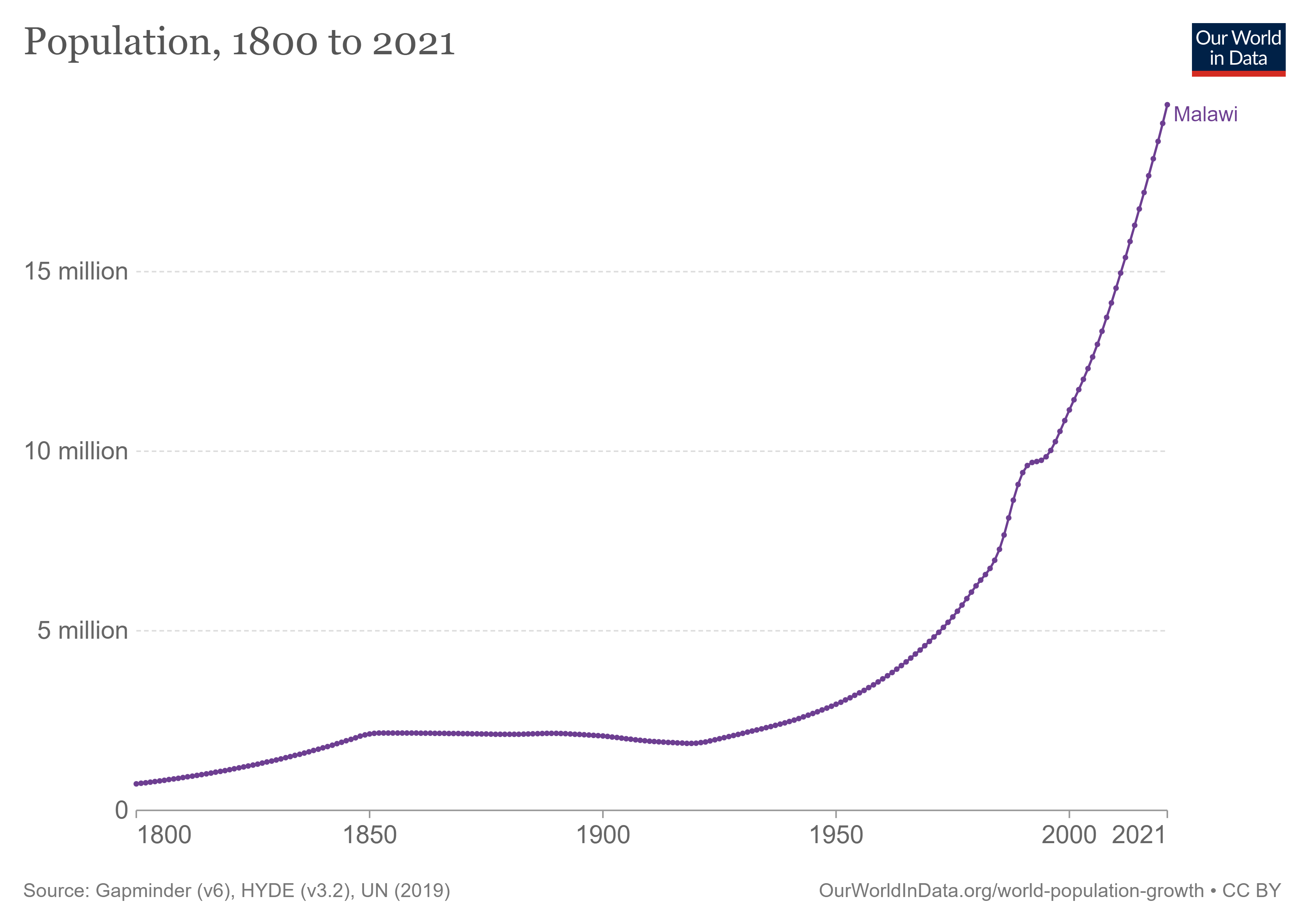

10.1. 人口

マラウイの人口は、2024年の推定で約2,124万人であり、依然として高い人口増加率(国連推定で年率3.32%)を示している。このペースが続けば、2010年に約1,600万人であった人口は、2050年には4,700万人以上に達すると予測されている。この急速な人口増加は、食糧安全保障、雇用、教育、医療、環境など、国の社会経済発展に大きな圧力をかけている。

人口密度は、サハラ以南のアフリカで最も高い国の一つである。特に国土の南部に人口が集中しており、中部も比較的人口密度が高いが、北部はやや低い。人口の約85%が農村部に居住しているが、首都リロングウェや商業都市ブランタイヤなどの都市部への人口流入も続いている。

年齢構成は非常に若く、若年層が人口の大部分を占める典型的なピラミッド型の人口構造となっている。これは高い出生率を反映しているが、同時に労働力人口に対する被扶養者(子供や高齢者)の割合が高いことを意味し、経済的負担となっている。

歴史的に、マラウイ(旧ニヤサランド)は、近隣のローデシア(現ジンバブエ、ザンビア)や南アフリカへの労働力供給地であり、多くの人々がこれらの国々へ出稼ぎに行っていた。現在も、国内の雇用機会の不足から、国外への労働力移動が見られる。

10.2. 民族と言語

マラウイは多民族国家であり、約40の民族集団が存在すると言われるが、それぞれの民族集団の境界は必ずしも明確ではない。

最大の民族集団はチェワ族で、2018年の国勢調査によると総人口の34.4%を占める。チェワ族は主に中部州と南部州に居住している。次いで多いのがトゥンブカ族(22.2%)で、主に北部州に居住する。その他、ロムウェ族(18.9%、主に南部州)、ヤオ族(14.3%、主に南部州のマンゴチ県周辺)、セナ族(3.8%)、マンガンジャ族(3.2%)、ニャンジャ族(1.9%)、トンガ族(1.8%、主に北部州のカタベイ県)、ンゴニ族、ンコンデ族(1.0%)、ランビア族(0.6%)、スクワ族(0.5%)などが存在する。少数のアジア系住民(主にインド系)やヨーロッパ系住民も居住している。過去には民族間の地域的対立も見られたが、近年は比較的安定しており、マラウイ人としての国民意識が醸成されつつある。

公用語は英語である。国語(事実上の国民語)はチェワ語(チチェワ語)で、ニャンジャ語とほぼ同一の言語であり、合わせて人口の42.2%(2018年国勢調査)が母語とし、主に中部州と南部州で広く通用する。公立小学校ではチェワ語で授業が行われる。私立学校では、アメリカ式またはイギリス式のカリキュラムに従う場合、英語で授業が行われる。

北部州で広く使用されるのはトゥンブカ語(チトゥンブカ語)で、人口の33.8%が使用する。その他、各民族集団が独自の言語を持っており、ヤオ語(12.1%)、セナ語(9.7%)、ロムウェ語(7.3%)、トンガ語(1.2%)、ンコンデ語(0.9%)、ランビア語(0.4%)、ニヤキュサ語(0.2%)などが話されている。少数ながらフランス語やスワヒリ語を話す人々も存在する。

10.3. 宗教

マラウイは、国民の大多数がキリスト教を信仰する国であり、イスラム教徒も相当数存在する。2018年の国勢調査によると、キリスト教徒が人口の77.3%、イスラム教徒が13.8%を占める。その他、伝統宗教の信者が1.1%、特定の宗教を持たない、またはその他の宗教を信仰する人々が7.8%となっている。信教の自由は憲法で保障されている。

キリスト教徒の内訳では、プロテスタント諸派がカトリックを上回る。最大のプロテスタント教派は中部アフリカ長老教会 (CCAP) で、人口の18%が属し、130万人以上の信徒を擁する。その他、マラウイ改革長老教会やマラウイ福音長老教会といった小規模な長老派教会も存在する。ローマ・カトリック教会の信者は人口の19%である。その他、聖公会、バプテスト教会、福音派、セブンスデー・アドベンチスト教会、ルター派教会(中部アフリカルター派教会など)の信者も存在する。エホバの証人も10万人以上いる。

イスラム教徒の多くはスンナ派であり、カディリーヤ派またはスックトゥ派に属する。少数のアフマディーヤ教徒もいる。イスラム教徒は、マラウイ湖南岸地域や南部州の一部、北部州の一部に比較的多く居住している。

その他の宗教グループとしては、末日聖徒イエス・キリスト教会(2015年末時点で国内に2,000人強)、ラスタファリ運動、ヒンドゥー教、バハーイー教(人口の0.2%)などが存在する。無神論者は人口の約4%を占めるとされるが、この数字には特定の神を持たない伝統的なアフリカの宗教を実践する人々が含まれている可能性がある。

宗教はマラウイの社会、文化、そして時には政治にも影響を与えており、宗教指導者が社会問題に対して発言することもある。異なる宗教間の対話や協力の試みも見られる。

10.4. 教育

マラウイの教育制度は、小学校8年間、中等学校4年間、大学4年間の8・4・4制を基本としている。義務教育制度は存在しないが、1994年に政府によって全国民の子供に対する初等教育の無償化が導入され、2012年の改正教育法の施行により初等教育は必修となった。

これにより、初等学校の就学率は1992年の58%から2007年には75%に上昇した。また、第1学年に入学し第5学年を修了する生徒の割合は、1992年の64%から2006年には86%に増加した。世界銀行によると、若年層(15~24歳)の識字率も2000年の68%から2015年には75%に向上した。これらの改善は、学校における教材の改善、インフラ整備、給食プログラムの実施によるものとされている。

しかし、課題も多い。初等教育の無償化は就学率を向上させた一方で、教室不足、教員不足、教材不足などを招き、教育の質の低下が指摘されている。中等学校への進学率は約25%と低く、特に女子の中途退学率が高い。

高等教育機関としては、1964年に南部ゾンバに設立された総合大学であるマラウイ大学 (UNIMA) が中心的な役割を担ってきた。

その他、ムズズ大学 (MZUNI、1999年設立、北部)、リロングウェ農業天然資源大学 (LUANAR)、マラウイ科学技術大学 (MUST) の4つの公立大学がある。私立大学としては、リビングストニア大学、マラウイレイクビュー大学、マラウイカトリック大学などがある。大学への入学資格は、マラウイ学校教育修了証(Oレベルに相当)で6科目以上の単位を取得することである。教育は、個人の社会的流動性を高め、民主的な市民を育成する上で極めて重要な役割を果たすが、マラウイでは教育の質と機会の地域間格差、教員の待遇改善、職業訓練の充実などが今後の課題となっている。2003年にはGDPの5.8%が教育費に支出された。

10.5. 保健医療

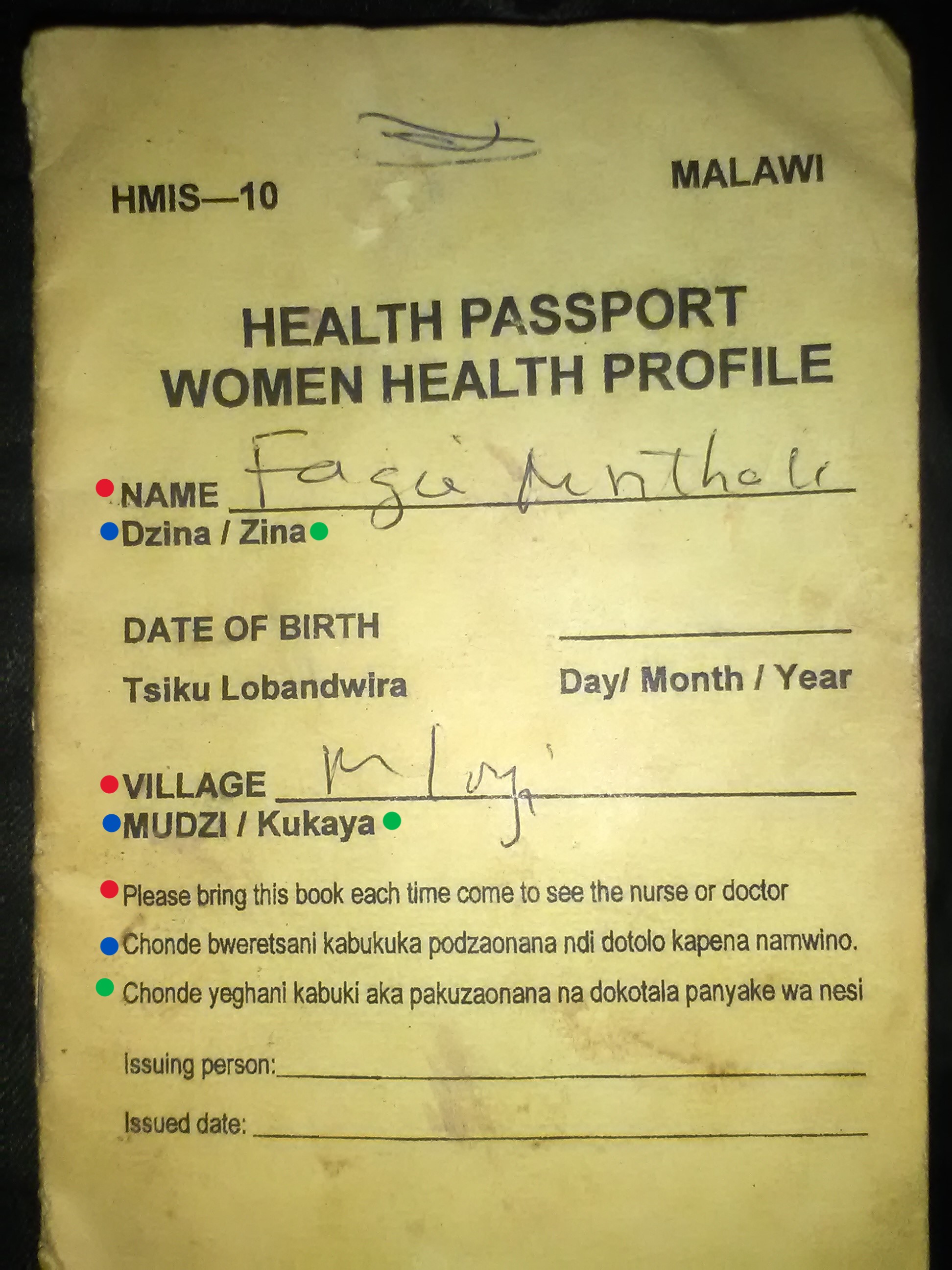

マラウイの国民の健康状態は依然として厳しい状況にあり、多くの課題を抱えている。平均寿命は低く、乳児死亡率も高い。2024年の世界飢餓指数 (GHI) では、マラウイのスコアは21.9で、「深刻な」レベルの飢餓状態にあると評価され、127カ国中93位であった。

医療提供体制は、中央病院、地域病院、私立施設から成る。公的部門では無料の医療サービスと医薬品が提供されるが、実際には医薬品不足などが頻繁に発生している。非政府組織 (NGO) は有料でサービスや医薬品を提供している。民間医師も有料で診療を行っている。医療保険制度は2000年以降に導入されたが、普及率は低い。国内には4つの民間製薬会社が存在する。主要な医療施設としては、ブランタイヤ・アドベンティスト病院、ムワイワトゥ私立病院、カムズ中央病院などがある。

主要な健康問題としては、HIV/AIDSの蔓延が深刻である。2015年時点で、推定98万人の成人(人口の9.1%)がHIVと共に生きており、年間約2万7千人がAIDSにより死亡し、50万人以上の子供たちがAIDS孤児となっている。毎日約250人が新たにHIVに感染し、マラウイの病院のベッドの少なくとも70%がHIV/AIDS患者で占められていると報告されたこともある。この高い感染率は、農業労働力の5.8%がAIDSで死亡するという推定にもつながっている。

マラリアも非常に一般的な疾病であり、人口の3分の1以上に当たる600万人が毎年罹患しているとされる。その他、細菌性および原虫性下痢、A型肝炎、腸チフス、ペスト、住血吸虫症(特にマラウイ湖はビルハルツ住血吸虫に汚染されているため遊泳は危険とされる)、狂犬病などの感染症のリスクが高い。

近年、幼児死亡率の低下やHIV/AIDS、マラリアなどの疾病発生率の抑制において進展は見られるものの、妊産婦死亡率の削減やジェンダー平等の推進においては「期待外れの成果」と評価されている。女性器切除 (FGM) は広範ではないものの、一部の地域社会で行われている。

人工妊娠中絶は、母親の生命を救う場合を除き違法であり、違法な中絶を求めた女性には7年、施術者には14年の懲役刑が科される。

医療従事者の不足も深刻で、2011年時点で専門医は260人、看護師は7,264人であり、人口1,000人当たりの医療従事者数は世界で最も低い水準にある。これらの課題の解決には、公衆衛生政策の強化、医療インフラの整備、人材育成、そして国際社会からの継続的な支援が不可欠である。

10.6. 女性の地位

マラウイにおける女性の社会的地位と権利は、法的な平等の進展にもかかわらず、依然として多くの課題に直面している。中道左派・社会自由主義的観点からは、ジェンダー平等の達成は喫緊の課題である。

教育においては、初等教育への就学機会は男女間でほぼ同等であるが、年齢が上がるにつれて女子生徒の割合は一貫して低下する傾向にある。中等教育や高等教育における女子の就学率・修了率は男子よりも低い。これは、早期婚、妊娠、家事労働の負担、経済的理由などが背景にある。

保健に関しては、女性の平均寿命は2010年の約58歳から2017年には66歳へと改善している。しかし、依然として妊産婦死亡率は高い水準にあり、医療サービスへのアクセス改善が急務である。女性器切除は一部地域で行われており、女性の健康と権利を脅かしている。

経済活動への参加においては、労働力人口に占める女性の割合は高いものの、男性と比較して非公式部門や低賃金労働に従事するケースが多い。賃金格差も存在し、2020年の世界経済フォーラムのジェンダーギャップ報告書では、サハラ以南アフリカでトップのルワンダが0.791(0~1のスケール)であったのに対し、マラウイは0.664であった。土地所有などの財産権に関しては、子供と生存配偶者に対する相続権は男女平等に保障されている。

政治参加については、因習的なステレオタイプや、選挙資金や人脈といった資源へのアクセスを握る「ゲートキーパー」の存在により、女性の進出は男性に比べて困難である。国会議員に占める女性の割合は20%を超えているが、意思決定の場における女性の代表性は依然として低い。

ジェンダーに基づく暴力(GBV)は深刻な社会問題であり、家庭内暴力、性的虐待、人身売買などが報告されている。これらの問題に対処するための法整備や被害者支援体制の強化が求められている。

政府はジェンダー平等政策を推進しており、市民社会組織も女性の権利擁護やエンパワーメントのための活動を活発に行っている。しかし、伝統的な慣習や社会規範が障壁となることも多く、実質的な平等の達成には、法制度の改革だけでなく、社会全体の意識改革と、女性自身の能力強化が不可欠である。

10.7. 食糧問題

マラウイは慢性的な食糧不安に直面しており、国民の多くが飢餓のリスクに晒されている。2024年の世界飢餓指数 (GHI) によれば、マラウイのスコアは21.9で、「深刻な」レベルと評価され、調査対象127カ国中93位であった。

食糧不足の主な原因は複合的である。

- 気候変動:干ばつや洪水といった異常気象が頻発し、農業生産に壊滅的な打撃を与えている。2005年、2016年には大規模な干ばつが発生し、2015年、2019年には洪水によって広範囲の農地が被害を受けた。

- 貧困:国民の大多数が貧困状態にあり、種子や肥料といった農業生産資材を購入する経済力がない。また、食糧価格が高騰した際に十分な食料を確保することも困難である。

- 農業政策と技術水準:農業は主に天水に依存しており、灌漑設備の普及が遅れている。伝統的な農法が中心で、近代的な農業技術の導入も限定的である。肥料や改良品種へのアクセスも限られている。過去には肥料補助プログラム (FISP) が食糧増産に貢献した時期もあったが、持続性や公平性の面で課題も指摘された。

- 人口増加:高い人口増加率が、限られた土地と食糧資源への圧力を高めている。

- 病害虫:2017年にはヨトウムシがトウモロコシ畑に大発生するなど、病害虫による被害も食糧生産を脅かしている。

これらの要因が絡み合い、食糧不足は国民の栄養状態に深刻な影響を及ぼしている。特に子供たちの栄養失調は、身体的・知的な発達を阻害し、将来にわたる負の連鎖を生み出している。

国内外の支援機関は、食糧援助、栄養改善プログラム、持続可能な農業技術の導入支援などを行っている。マラウイ政府も、農業生産性の向上、気候変動への適応策の推進、小規模農家支援などを通じて、食糧安全保障の確立を目指しているが、その道のりは依然として険しい。

11. 文化

マラウイの文化は、多様な民族の伝統を基盤とし、「アフリカの温かい心」と称される国民性を持つ。伝統芸術には木彫りや籠細工があり、音楽と舞踊は儀式や祝祭に不可欠である。主食はシマで、サッカーやネットボールが人気のスポーツである。口承文学の伝統に加え、現代文学も発展している。国内にはユネスコ世界遺産も存在する。

11.1. 伝統芸術と工芸

マラウイの伝統芸術と工芸は、多様な民族集団の文化と生活様式を反映しており、豊かな表現力を持っている。

- 木彫り:マラウイで最もよく知られた工芸品の一つである。特に仮面彫刻は、様々な儀式や舞踊(例:ニャウ族のグウェ・ンクルなど)で使用され、精霊や祖先、社会的な役割などを象徴する。仮面以外にも、人物像、動物像、実用的な道具(椅子、杖、ボウルなど)も作られる。使用される木材は地域によって異なるが、マホガニーやエボニーなどが好まれる。木彫りの技術は父から子へと受け継がれることが多い。

- 籠細工:葦、竹、ヤシの葉などを材料として、様々な形や大きさの籠が作られる。これらは穀物の運搬や貯蔵、日用品の整理など、日常生活に不可欠なものである。美しい模様が編み込まれた装飾的な籠も作られ、土産物としても人気がある。

- 土器:伝統的な土器作りも行われており、水甕や調理用の壺などが作られる。地域によっては特定の粘土を用い、野焼きで焼き上げる。幾何学的な文様が施されることもある。

- 織物:綿花栽培の歴史があり、伝統的な手織りの布も存在するが、現代では輸入布地に押され気味である。しかし、カラフルな「チテンジェ」と呼ばれる布は、女性の衣服や赤ん坊を背負うためなどに広く用いられ、マラウイの生活に彩りを添えている。これらは必ずしもマラウイ産ではないが、文化的に重要なアイテムとなっている。

- ビーズ細工:ネックレス、ブレスレット、装飾品などにビーズが用いられる。伝統的なデザインや色使いがあり、儀礼的な意味を持つこともある。

これらの伝統芸術や工芸品は、単なる物品ではなく、各民族の宇宙観、社会構造、美的感覚を伝える媒体である。現代においては、観光客向けの土産物として生産されることも多く、伝統技術の継承と商業化のバランスが課題となっている。また、若い世代への技術伝承の困難さも指摘されている。マラウイの先住民族グループには、籠編みや仮面の木彫りの伝統がある。木彫りや油絵も都市部で人気があり、制作された品物の多くは観光客に販売されている。

11.2. 音楽と舞踊

マラウイの音楽と舞踊は、多様な民族集団の文化的核心であり、儀式、祝祭、日常生活において重要な役割を果たしている。国立舞踊団(旧クワチャ文化団)は、1987年11月に政府によって設立された。伝統的な音楽や踊りは、通過儀礼、儀式、結婚式、祝賀会などで見られる。

伝統音楽と舞踊

各民族集団は、独自の音楽と舞踊の伝統を持っている。

- ングオマ (Ngoma):多くのバントゥー系民族に見られる太鼓を中心とした音楽と踊りの総称。力強いリズムと集団での踊りが特徴で、結婚式や収穫祭など様々な場面で行われる。

- グウェ・ンクル (Gule Wamkulu):チェワ族の秘密結社ニャウによって行われる儀式的な仮面舞踊。ユネスコの無形文化遺産にも登録されている。動物や精霊、人間のキャラクターなどを模した精巧な仮面と衣装を身に着けた踊り手が、死者の霊との交信や社会道徳の教示などを行う。

- ヴィンブンドゥ (Vimbuza):トゥンブカ族の伝統的な癒しの儀式と舞踊。これもユネスコの無形文化遺産。病気や精神的な問題を抱える人々を癒すために行われ、太鼓のリズムに合わせてトランス状態に入った踊り手が踊る。

- チオダ (Tchopa/Chopa):南部ロムウェ族の踊りで、男性が中心となり、力強い足踏みと太鼓のリズムが特徴。

- マセウェ (Maseŵe):ヤオ族の踊りで、円形になって歌いながら踊る。

これらの伝統音楽では、太鼓(ングオマ)、木琴(ヴァリハ、マリムバ)、ガラガラ(ホショ)、親指ピアノ(カリンバ、ムビラ)、角笛などが用いられる。音楽と舞踊は、共同体の結束を高め、歴史や価値観を次世代に伝える社会的機能を果たしてきた。

現代ポピュラー音楽

都市部を中心に、伝統音楽の要素を取り入れつつ、近隣諸国の音楽(南アフリカのクウェラ、ジンバブエのジンゴジなど)や欧米のポピュラー音楽(レゲエ、R&B、ヒップホップなど)の影響を受けた独自のポピュラー音楽が発展している。ラジオやカセットテープ、近年ではデジタルメディアを通じて広まっている。国内外で活動する主要な音楽家としては、ルシウス・バンダ (Lucius Banda)、エヴィソン・マタレ (Evison Matafale)(故人)、ブラック・ミッショナリーズ (Black Missionaries)、ワンダイ・コール (Wambali Mkandawire)(故人)、グレース・チザ(Grace Chinga)(故人)などが知られている。ゴスペル音楽も非常に人気が高い。

11.3. 食文化

マラウイの食文化は、地元の食材を活かした素朴で栄養価の高い料理が中心である。

- シマ (Nsima):マラウイの主食であり、ほぼ毎食のように食べられる。トウモロコシの粉(メイズフラワー)を湯で練り上げて作る、硬めの粥または餅のようなものである。手で適当な大きさに丸め、おかずと一緒に食べる。地域によっては、キャッサバ粉やモロコシ粉で作られることもある。シマはエネルギー源として非常に重要である。

- おかず (Relish/Ndiwo):シマと共に食べられる副菜は「ンディウォ」と呼ばれる。

- 野菜類:カボチャの葉 (Mphwepwe)、アマランサスの葉 (Bonongwe)、ガラシ菜 (Mpiru)、ササゲの葉 (Khobwe)、オクラ (Thelele) など、様々な葉物野菜や豆類が煮込み料理や炒め物として供される。トマトやタマネギと一緒に調理されることが多い。

- 魚類:マラウイ湖や河川で獲れる魚は重要なたんぱく源である。ティラピアの一種であるチャンボ (Chambo) は特に人気があり、焼いたり揚げたり煮たりして食べられる。小魚のウシパ (Usipa) やカパンゴ (Kampango) もよく食卓に上る。魚は新鮮なもののほか、干物 (Kanyenya) にして保存性を高めたものも利用される。

- 肉類:鶏肉 (Nkhuku)、ヤギ肉 (Mbuzi)、牛肉 (Ng'ombe) などが食べられるが、日常的に頻繁に食べるものではなく、特別な機会や裕福な家庭で消費されることが多い。ネズミ (Mbewa) も一部地域では伝統的に食べられており、市場で焼いたり干したりしたものが売られていることもある。

- 豆類:ササゲ (Cowpeas)、インゲンマメ (Beans)、ラッカセイ (Groundnuts) などは、煮込み料理やソースの材料として重要なたんぱく源となる。ラッカセイは粉にしてソース (Nsinjiro) にしたり、そのまま茹でたり炒ったりして食べられる。

- 調理法:煮込み料理が多く、油の使用は控えめな場合が多い。唐辛子 (Peri-peri) で辛味をつけることも一般的である。

- その他:サツマイモ、キャッサバ、ジャガイモ、米なども食べられる。果物では、マンゴー、バナナ、パパイヤ、柑橘類などが季節に応じて入手できる。

食生活は、都市部や若い世代を中心に、パンや加工食品の消費が増えるなど、現代的な変化も見られる。しかし、依然としてシマを中心とした伝統的な食事がマラウイの食文化の根幹を成している。

11.4. スポーツ

マラウイでは、サッカーが最も人気のある国民的スポーツである。イギリス植民地時代に導入され、独立後も広く親しまれている。国内にはマラウイ・プレミアディビジョンというプロサッカーリーグがあり、ニャサ・ビッグ・ブレッツFCやシルヴァー・ストライカーズFCなどのクラブチームが競い合っている。サッカーマラウイ代表は「ザ・フレームス」の愛称で知られ、アフリカネイションズカップには過去3回出場しており、アフリカネイションズカップ2021では初めてグループリーグを突破し、ベスト16に進出する快挙を成し遂げた。FIFAワールドカップへの出場経験はまだない。

サッカーに次いで人気があるのはネットボールである。特に女子代表チームは国際的に高い競争力を持ち、「ザ・クイーンズ」として知られている。世界ランキングでも常に上位に位置しており、2021年3月時点で世界6位であった。国内リーグも存在し、多くの才能ある選手を輩出している。

バスケットボールも人気が高まっているが、代表チームはまだ国際大会への出場経験はない。その他、陸上競技、ボクシング、バレーボールなども行われている。

スポーツは、娯楽としてだけでなく、国民の健康増進や若者の育成、さらには民族間の融和や国民的アイデンティティの形成といった社会統合の役割も担っている。しかし、スポーツ施設の不足や資金難、指導者不足などが、競技レベルの向上やスポーツの裾野拡大における課題となっている。

殉教者の日である毎年3月3日には、国内で開催される全てのスポーツ競技が中止されるという慣習がある。

11.5. 文学

マラウイの文学は、豊かな口承文学の伝統と、植民地時代以降に発展した現代文学の二つの流れを持つ。マラウイ出身の国際的に認知された文学者には、詩人のジャック・マパンジェ、歴史・フィクション作家のポール・ティヤンベ・ゼレザ、作家のレグソン・カイラなどがいる。

口承文学

文字を持たなかった時代から、各民族集団は神話、伝説、民話、ことわざ、詩、歌などを口伝えで継承してきた。これらの口承文学は、共同体の歴史、価値観、知恵、道徳などを次世代に伝える重要な役割を果たしてきた。物語は、しばしば動物が擬人化されて登場し、教訓的な内容を含むことが多い。長老や語り部が、集会や儀式の場でこれらの物語を語り継いできた。

現代文学

20世紀に入り、キリスト教ミッションによる教育の普及とともに、書き言葉による文学が興隆した。初期の作品は、聖書の翻訳や宗教的な内容のものが多かった。独立運動期には、民族自決や植民地支配への抵抗をテーマとした詩や散文が登場した。

独立後、特に1960年代後半から1970年代にかけて、マラウイ人作家による英語での創作活動が活発になった。この時期の代表的な作家としては、詩人のジャック・マパンジェが挙げられる。彼の作品は、バンダ独裁政権下の人権抑圧や社会の矛盾を批判的に描き、国際的な評価を得たが、そのために投獄された経験も持つ。

その他、小説家・劇作家のデヴィッド・ルバディリ、小説家のレグソン・カイラ(代表作に自伝的小説『裸足のジョーラ』など)、歴史学者でありフィクションも手掛けるポール・ティヤンベ・ゼレザなどが知られている。彼らの作品は、マラウイの歴史、文化、社会問題、個人の葛藤などを多様な視点から描いている。

現代のマラウイ文学は、英語に加えてチェワ語などの現地語による創作も行われている。しかし、国内の出版事情は厳しく、読書人口も限られているため、作家が活動を続けるには多くの困難が伴う。文学は、社会を映し出す鏡として、また国民的アイデンティティの探求の場として、重要な役割を担い続けている。

11.6. メディア

マラウイにおけるマスメディアは、新聞、ラジオ、テレビ放送、そして近年急速に普及しつつあるインターネットから構成される。しかし、その発展状況は依然として途上にあり、特に報道の自由や政府による統制、情報アクセスにおける地域格差などが課題となっている。

- 新聞:日刊紙や週刊紙がいくつか発行されている。代表的なものには、「ザ・ネーション」(The Nation)、「デイリー・タイムズ」(The Daily Times) などがある。これらの新聞は、都市部を中心に読まれており、政治、経済、社会問題に関するニュースや論説を掲載している。野党系や独立系の新聞は、しばしば政府からの圧力に直面することがある。

- ラジオ:最も広範に普及しているメディアであり、特に農村部において重要な情報源となっている。国営のマラウイ放送協会 (MBC) がラジオ放送を行っているほか、約12の民間ラジオ局が存在する。音楽番組、ニュース、教育番組、宗教番組などが放送されている。

- テレビ放送:国営のMBCがテレビ放送 (Television Malawi, TVM) を運営している。2016年時点では、国のデジタルネットワークMDBNLを通じて20のテレビ局が存在するとされるが、視聴可能な世帯は都市部や富裕層に限られている。

- インターネット:携帯電話の普及に伴い、インターネット利用者も増加している。2022年の統計では、携帯電話接続数は1,023万、インターネット利用者は403万人であった。ソーシャルメディアやオンラインニュースサイトが新たな情報源として台頭しつつあるが、依然としてアクセスコストの高さやインフラの未整備が普及の障壁となっている。

報道の自由は憲法で保障されているものの、実際には政府からの干渉やジャーナリストへの圧力がしばしば報告されている。特に選挙期間中や政治的に敏感な問題に関しては、メディアに対する統制が強まる傾向がある。市民社会においては、メディアは政府の監視、汚職の告発、人権擁護、民主主義の促進といった重要な役割を担うことが期待されているが、その活動は多くの困難に直面している。

マラウイ通信規制庁 (MACRA) が、ラジオ、テレビ、郵便サービスを含む通信事業全般を規制している。

11.7. 世界遺産

マラウイ共和国内には、国際連合教育科学文化機関 (UNESCO) の世界遺産リストに登録された物件が2件存在する。これらの世界遺産は、マラウイの豊かな自然と文化の多様性を示すものであり、その保護と持続可能な活用が重要な課題となっている。観光資源としての価値も高く、地域経済への貢献も期待されている。

- マラウイ湖国立公園 (Lake Malawi National Park)

- 登録年:1984年

- 遺産種別:自然遺産

- 概要:マラウイ湖南端部、ナンクンバ半島とその周辺の島々、および湖水域の一部を含む。この公園は、特に「ムブナ」と呼ばれる岩場に生息するシクリッド科の魚類の驚異的な多様性で知られている。これらの魚類の多くは固有種であり、進化生物学の研究において極めて重要な価値を持つ。公園内には、美しい砂浜、断崖、森林なども含まれ、多様な生態系を保護している。観光客には、シュノーケリング、ダイビング、カヤッキングなどのアクティビティが人気である。しかし、過剰な漁獲や水質汚染、外来種の侵入などが脅威となっている。

- チョンゴニの岩絵地域 (Chongoni Rock Art Area)

- 登録年:2006年

- 遺産種別:文化遺産

- 概要:マラウイ中部の高原地帯、デッザ県を中心とする127ヶ所の岩陰遺跡群。ここには、後期石器時代の狩猟採集民(バトワ族)による赤い幾何学文様の岩絵と、それ以降の鉄器時代の農耕民(チェワ族)による白い動物や人物、精霊などを描いた岩絵が密集して残されている。特にチェワ族の岩絵は、ニャウと呼ばれる秘密結社の儀式(グウェ・ンクルなど)と深く結びついており、女性の通過儀礼や雨乞いの儀式、葬送儀礼などを象徴的に表現している。これらの岩絵は、数千年にわたるこの地域の信仰や社会の変化を伝える貴重な記録であり、現在も一部の儀式で活用されている。

11.8. 祝祭日

マラウイの主要な国の祝祭日は以下の通りである。これらの祝祭日は、マラウイの歴史、文化、宗教を反映している。日付は年によって移動するものもある。

| 日付 | 日本語表記 | 英語表記 (現地語表記の例) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | New Year's Day | 国際的な祝日 |

| 1月15日 | ジョン・チレンブウェの日 | John Chilembwe Day | 1915年にイギリス植民地支配に対する反乱を指導したジョン・チレンブウェ牧師を記念する日。 |

| 3月3日 | 殉教者の日 | Martyrs' Day | 1959年、ニヤサランドの独立運動中に植民地政府によって殺害された人々を追悼する日。この日は国内でスポーツ競技が開催されない慣習がある。 |

| 3月~4月 (移動祝日) | 聖金曜日 | Good Friday | 復活祭前の金曜日。キリスト教の祝日。 |

| 3月~4月 (移動祝日) | イースターマンデー | Easter Monday | 復活祭の翌日の月曜日。キリスト教の祝日。 |

| 5月1日 | メーデー (労働者の日) | Labour Day | 国際的な労働者の祝日。 |

| 5月14日 | カムズ・バンダの日 | Kamuzu Banda Day | マラウイ初代大統領ヘイスティングズ・カムズ・バンダの誕生日を記念する日。 |

| 7月6日 | 独立記念日 | Independence Day / Republic Day | 1964年のイギリスからの独立と、1966年の共和国宣言を記念する日。 |

| 10月15日 | 母の日 | Mother's Day | マラウイ独自の母の日。国際連合が定める農山漁村女性のための国際デーでもある。 |

| 12月25日 | クリスマス | Christmas Day | キリスト教の祝日。 |

| 12月26日 | ボクシング・デー | Boxing Day | クリスマスの翌日。イギリス連邦諸国共通の祝日。 |

| ヒジュラ暦第10月1日 (移動祝日) | イード・アル=フィトル (ラマダン明けの祭り) | Eid al-Fitr | イスラム教の祝日。ラマダンの終了を祝う。 |

これらの祝祭日には、政府機関や多くの企業が休みとなり、各地で様々な記念行事や祝賀行事、宗教的儀式が行われる。