1. 概要

パラグアイ共和国は、南アメリカ中央南部に位置する内陸国である。地理的にはパラグアイ川によって東西に二分され、東部は丘陵と平原が広がる肥沃な土地で人口の大部分が集中し、西部はグラン・チャコと呼ばれる乾燥した疎林地帯となっている。先コロンブス期にはグアラニー人などの先住民が居住していたが、16世紀にスペインの植民地となり、アスンシオンが建設された。1811年に独立を果たして以降、フランシア博士やロペス親子による独裁政権、そして三国同盟戦争による国土と人口の甚大な喪失を経験した。20世紀にはチャコ戦争での勝利や、アルフレド・ストロエスネルによる長期軍事独裁体制とその後の民主化という激動の時代を経た。政治体制は立憲共和制で、大統領を元首とする。経済は歴史的に農業に依存してきたが、近年は水力発電などのエネルギー産業やマキラドーラ産業(保税加工区産業)も成長を見せている。しかし、所得格差や貧困、土地問題といった社会経済的課題も抱えている。社会的にはメスティーソが人口の大多数を占め、スペイン語とグアラニー語が公用語として広く使用される二言語社会である点が特徴的である。文化はスペイン文化とグアラニー先住民文化が融合した独自性を持ち、ニャンドゥティレースやアオポイ刺繍などの伝統工芸、マテ茶(テレレ)、アルパ(パラグアイ・ハープ)を用いたグアラニア音楽などが知られている。

2. 国名

正式名称はスペイン語で República del Paraguayレプブリカ・デル・パラグアイスペイン語、グアラニー語で Paraguái Tavakuairetãパラグアイ・タヴァクアイレタグアラニー語 である。通称はスペイン語で Paraguayパラグアイスペイン語、グアラニー語で Paraguáiパラグアイグアラニー語。

日本語での公式表記は「パラグアイ共和国」。日本にある同国大使館は「パラグァイ」という表記を用いることもあるが、一般的には「パラグアイ」または「パラグワイ」と書かれることが多い。漢字表記では「巴拉圭」や「巴羅貝」と記される。

「パラグアイ」という国名の起源についてはいくつかの説があるが、最も有力なのはグアラニー語に由来するという説である。具体的には、paráパラグアラニー語(海、大きな川)、guaグアグアラニー語(~から来る、~に属する)、yイグアラニー語(水、川)の3つの単語が組み合わさったもので、「大きな川(パラナ川を指す)から来る水」あるいは「海へ向かう川」といった意味合いを持つとされる。他の説としては、スペインの軍人であり科学者であったフェリクス・デ・アサーラによるもので、グアラニー語の Payaguá-yパヤグア・イグアラニー語(パヤグア族の川)に由来するという説や、「パラグアジョ」という名の首長に由来するという説、さらには paraguáパラグアグアラニー語(鳥の羽の冠)と yイグアラニー語(水)から成り「水の冠」を意味するという説もある。アントニオ・ルイス・デ・モントージャ神父は「多くの人々が集まる川」という意味であると述べている。

3. 歴史

パラグアイの歴史は、グアラニー人をはじめとする先住民の時代から始まり、スペインによる植民地化、イエズス会の布教活動を経て、1811年に独立を達成しました。独立後はフランシア博士やロペス親子による独裁政権が続き、国家の近代化が進められましたが、近隣諸国とのパラグアイ戦争で国土と人口に甚大な被害を受けました。20世紀には、チャコ戦争での勝利や、長期にわたるストロエスネル独裁政権とその後の民主化プロセスを経て、現代に至ります。

3.1. 先コロンブス期と初期の歴史

スペイン人が到来する少なくとも1000年以上前から、現在のパラグアイ東部地域にはグアラニー族が居住していた。彼らは半定住的な農耕民族であり、キャッサバ、トウモロコシ、カボチャなどを栽培し、狩猟採集も行っていた。社会構造は、血縁に基づいた共同体を形成し、首長(カシケ)が指導していた。タワンティンスーユ(インカ帝国)の権威はこの地までは及ばず、多くの人々は原始的な共同体を築きながら生活していた。一方、パラグアイ西部のグラン・チャコ地域には、グアイクル族に代表される遊牧民が居住しており、彼らは狩猟採集を中心とした生活を送り、戦士としての伝統で知られていた。パラグアイ川は、東部の農耕民グアラニー族と西部の遊牧民との間の大まかな境界線となっていた。これらの先住民族は、大きく5つの言語系統に属しており、これが彼らの主要な区分となっていた。異なる言語を話す集団は、資源や領土をめぐって競争関係にあることが一般的であった。現在でも17の異なる民族言語集団が残っている。16世紀初頭以降、この地にもセバスティアン・カボットをはじめとするヨーロッパ人がラプラタ川を遡って渡来するようになった。

3.2. スペイン植民地時代

スペインの植民地化は、1516年にスペイン人探検家がこの地域に到達したことに始まる。1537年8月15日、スペイン人探検家フアン・デ・サラサール・デ・エスピノーサによってアスンシオンが建設された。この都市は、ラプラタ川からアルト・ペルーへの陸路と、存在すると信じられていた「銀の山」を探す目的、そしてポルトガルの領土拡大に対する防塁建設のための遠征の結果として設立された。アスンシオンは後にパラグアイ植民地州の中心となった。

チャルーア人のようなラプラタ地域の狩猟インディヘナとは異なり、粗放的ではあるが農耕を営んでいたグアラニー人は文化程度も高く、スペイン人との同盟によって敵対していた他のインディヘナと対決することを決め、スペイン人もこれを受け入れたため、両者の間に交流が生まれ、メスティーソ(混血者)も増えていった。

1617年、アスンシオンを中心とする総督領から、ブエノスアイレスを中心とするラプラタ総督領、サン・ミゲル・デ・トゥクマンを中心とするトゥクマン総督領が分離した。

3.2.1. イエズス会の布教活動

17世紀から18世紀にかけて、南アメリカのこの地域では、イエズス会の宣教師たちによって、自治的なキリスト教徒インディアン国家を創設する試みが行われた。彼らはレドゥクシオン(集住区)を発展させ、グアラニー族の住民をスペインの伝道所に集め、スペイン人入植者やポルトガル人奴隷商人(バンデイランテス)による事実上の奴隷化から保護するとともに、キリスト教への改宗を目指した。パラグアイにおけるカトリックは先住民の影響を受け、習合的な宗教は土着の要素を吸収した。レドゥクシオンはパラグアイ東部で約150年間繁栄したが、1767年にスペイン王室によってイエズス会がスペイン領土から追放されたことで終焉を迎えた。18世紀の2つのイエズス会伝道所跡は、ユネスコの世界遺産に登録されている。

イエズス会はブラジルのサンパウロからやってくるバンデイランテスと呼ばれた奴隷商人への抵抗のためにグアラニー人に武装させた。ポルトガル人奴隷商人によって多くのグアラニー人が奴隷となってブラジルに連行されたものの、この武装したグアラニー人たちはしばしばポルトガル人を破り、スペイン植民地の辺境を防衛する役目を担った。ローマ教皇に直属し、スペイン王室や副王の役人も容易に口出しできなくなったイエズス会の伝道地は、原始共産主義的な様相を帯び、自主自立の独立国家のような存在として、その後も他の地域のインディヘナが味わったような辛酸には至らず100年近く平和に存在し続けた。

一方、パラグアイ西部では、16世紀以降、遊牧民のグアイクル族やその他の遊牧民がスペイン人の入植とキリスト教化に強く抵抗した。これらの人々の多くは、18世紀から19世紀にかけてメスティーソの人口に吸収された。

1750年代以降は、グアラニー戦争により、バンダ・オリエンタル(現在のウルグアイに相当)からグアラニー人が撤退してきた。その後すぐ1767年のスペイン王室の決定によるイエズス会の追放によりイエズス会は南米から撤退することが決まり、当地のグアラニー人たちはスペイン・ポルトガルの直轄支配下に置かれることとなった。

1776年にリオ・デ・ラ・プラタ副王領がペルー副王領から分離されるが、その後もパラグアイはあまり大きな発展もしないまま月日が流れていった。

3.3. 独立と国家形成

19世紀初頭、ナポレオン戦争によるスペイン本国の混乱は、ラテンアメリカ植民地の独立運動を加速させた。1810年5月25日、ブエノスアイレスで五月革命が起こり、ラプラタ副王領のスペインからの自治が宣言された。しかし、パラグアイ州は、バンダ・オリエンタル、アルト・ペルー、コルドバなどと共にブエノスアイレス主導の独立を認めず、マヌエル・ベルグラーノ将軍率いるブエノスアイレス軍のパラグアイ攻略を撃退した。そして1811年5月14日、パラグアイは独自の道を歩むことを決意し、スペイン地方行政を打倒、ラテンアメリカで最初に正式に独立を宣言した。この独立は、比較的武力衝突が少ない形で達成された。

独立後の初期共和国は政治的混乱に見舞われたが、国土の狭かったパラグアイは比較的早く国がまとまった。

3.3.1. ホセ・ガスパル・ロドリゲス・デ・フランシアの統治

1814年、ホセ・ガスパル・ロドリゲス・デ・フランシア博士が執政官に就任し、1816年には終身執政官となった。フランシアは「エル・スプリーモ」(最高指導者)と呼ばれ、1840年に亡くなるまでパラグアイを統治した。彼はジャン=ジャック・ルソーの『社会契約論』に基づいたユートピア社会の建設を目指したとされる。

フランシアの統治は、強力な中央集権と徹底した孤立主義政策を特徴とする。彼はカトリック教会の権力を大幅に縮小し、内閣の権限も制限した。植民地時代のエリート層の力を削ぐため、植民地市民同士の結婚を禁じ、黒人、ムラート、または先住民との結婚のみを許可し、メスティーソ社会の創出を図った。対外的には、パラグアイと南アメリカの他の国々との関係を断絶させた。

農民の支持を基盤にしたフランシアの長期独裁体制下では、土地の公有地化が進められた。彼の政治は、反対者を容赦なく追放・処刑する恐怖政治に近いものであり、グアラニー人との混血やその他の要求を拒んだ反対派のクリオージョ層は亡命した。しかし、この時期の南米において、チリを除いたラテンアメリカ諸国が内戦を続けていたのとは対照的に、パラグアイは政治的安定を保ち、義務教育が行われ、当時の旅行者が「パラグアイでは盗人も飢えた者もいなかった」と記すほどであった。1820年、フランシアの自由制限に不満を抱いたフルヘンシオ・イェグロスら独立期の指導者たちがフランシアに対するクーデターを計画したが、計画は発覚し、首謀者たちは処刑されるか終身刑に処された。

3.3.2. ロペス家の統治

フランシアの死後、1840年から数年間は軍事政権(フンタ)による統治が続いたが、1841年にカルロス・アントニオ・ロペス(フランシアの甥とされる)が権力を掌握した。1844年には初代大統領に就任し、国内情勢は再び安定した。ロペスはフランシアの鎖国政策を転換し、国家の保護の下で外国との通商に門戸を開き、パラグアイの近代化に着手した。1842年にはアルゼンチンと不可侵条約を結び、パラグアイの独立を正式に宣言した。

ロペス家の統治は、生産と分配における広範かつ厳格な中央集権主義を特徴とした。公私の区別はなく、ロペス家は国を巨大な私有地のように支配した。政府はすべての輸出を管理し、マテ茶や貴重な木材製品の輸出が対外貿易の均衡を保った。パラグアイ政府は極端な保護主義を採り、外国からの借款を一切受けず、輸入品に対して高い関税を課した。この保護主義により社会は自給自足的となり、アルゼンチンやブラジルが苦しんだような債務を回避した。奴隷制度は、数は多くなかったものの、1844年の新憲法で法的に廃止されるまで存在した。

カルロス・アントニオ・ロペスは、産業とパラグアイ軍の近代化と拡大を進め、ウマイタ要塞を開発するなど戦略的防衛力を大幅に強化した。政府は200人以上の外国人技術者を雇い、電信線や鉄道を敷設し、鉄鋼、繊維、製紙、インク、造船、武器、火薬産業の拡大を支援した。1850年に完成したイビクイ製鉄所では、大砲、迫撃砲、あらゆる口径の弾丸が製造された。アスンシオンの造船所では河川用軍艦が建造された。特にアパ川沿いやグラン・チャコに要塞が築かれた。

社会経済的発展の観点から、イギリスの裁判官で政治家のロバート・フィリモア卿などは、この国を「南米で最も進んだ共和国」と評した。

1862年にカルロス・A・ロペスが亡くなると、長男のフランシスコ・ソラーノ・ロペスが後を継いだ。彼は父の政治政策を概ね継続し、国を「民主的で共和的」な国際的イメージで演出しようとしたが、実際にはロペス家が教会の大学を含め、国内のあらゆる公的生活をほぼ完全に支配していた。フランシスコ・ソラーノ・ロペスの下でも、父の代からのプロジェクトは継続された。しかし、彼の治世後半からはアルゼンチン、ブラジルからの圧力と内政干渉が激しくなり、これらを脅威と見なし、南米でも有数の強力な軍隊を組織した。

3.4. 三国同盟戦争

{{main|パラグアイ戦争}}

1864年10月12日、パラグアイの最後通牒にもかかわらず、ブラジル帝国(バルトロメ・ミトレ将軍率いるアルゼンチン政府と、ベナンシオ・フローレス将軍率いる反乱ウルグアイ・コロラド党と同盟)が、当時ブランコ党(ロペスの同盟者)政権下にあったウルグアイ共和国を打倒するために侵攻し、パラグアイ戦争(三国同盟戦争)が勃発した。

パラグアイは、フランシスコ・ソラーノ・ロペス元帥の指揮の下、1864年12月15日にマットグロッソ州を攻撃して報復し、その後1865年3月23日にアルゼンチンに宣戦布告した。ウルグアイのブランコ党政権は1865年2月22日に打倒され、ベナンシオ・フローレス将軍率いるコロラド党政権に取って代わられた。その後、1865年5月1日、アルゼンチン共和国、ブラジル帝国、ウルグアイ共和国は、パラグアイ政府に対する秘密三国同盟条約に署名した。

パラグアイ軍は激しく抵抗したが、1866年5月24日のトゥユティの戦いではパラグアイ側の攻撃が連合軍に撃退され6,000人の兵士を失い、これは戦争中の南米で最も血なまぐさい戦闘として記録された。最終的に1870年のセロ・コラーの戦いで敗北し、ソラーノ・ロペス元帥は降伏を拒否して戦死した。アメリカ大陸史上最も血なまぐさい国際紛争とされるこの戦争の真の原因については、今日でも大きな議論がある。

パラグアイは領土の25~33%をアルゼンチンとブラジルに失い、莫大な戦争賠償金を支払い、国内予算を安定させるために大量の国有財産を売却した。戦争の最悪の結果は、壊滅的な人口減少であった。パラグアイ人の少なくとも50%が紛争中に死亡し、この数字に戻るには数十年を要した。成人男性に至っては3分の2以上(一説には9割)を失った。ウィリアム・D・ルビンシュタインは、戦前のパラグアイの人口45万から90万人のうち、戦争を生き延びたのはわずか22万人で、そのうち成人男性は2万8千人のみであったと記している。1869年のアスンシオン略奪の際、ブラジル帝国軍はパラグアイ国立公文書館を梱包してリオデジャネイロに輸送した。戦争に関するブラジルの記録は機密扱いのままである。このため、植民地時代および初期国家時代のパラグアイ史の研究は困難となっている。

この敗戦とともにイギリスからの借款が押し付けられ、パラグアイが誇った公有地を中心とした土地制度はアルゼンチン人などによって買い取られ、この国でも他のラテンアメリカ諸国と同じように大土地所有制が確立した。こうしてパラグアイは国民のみならず、国土、関税自主権、工場、経済的独立のすべてを失い、これ以後50年にわたり国勢は停滞し、現在に至るまで深い傷跡を残している。この戦争は、パラグアイ社会に長期的なトラウマを与え、その後の国家再建の道のりを困難なものにした。

3.5. 20世紀前半

三国同盟戦争後の国家再建は困難を極め、政治的不安定が続いた。この時期、主要政党である自由党とコロラド党が登場し、初期の活動を開始したが、両党間の対立は政情不安をさらに深刻化させた。不正選挙が横行し、民主主義からは程遠い状態が続いた。1904年にはコロラド党支配に対する自由党革命が勃発し、自由党政権が成立したが、これもまた大きな政治的混乱期を開始させた。1904年から1954年の間にパラグアイには31人の大統領がいたが、そのほとんどが武力によって失脚した。与党自由党内の派閥間対立は、1922年のパラグアイ内戦へと発展した。

3.5.1. チャコ戦争

ボリビアとの間で未解決であったグラン・チャコ地域の領有権をめぐる国境紛争は、石油埋蔵の可能性が示唆されたことで緊張が高まり、1932年にチャコ戦争として勃発した。パラグアイ軍は貧弱な装備ながらも、地の利と兵士の士気の高さによりボリビア軍を打ち破り、3年間にわたる激戦の末、1935年に勝利を収めた。1938年のブエノスアイレス講和条約により、パラグアイは広大なチャコ地域の大部分の領有権を獲得した。しかし、この戦争による経済的打撃と約4万人に及ぶ死者は社会を疲弊させ、その後の政治的混乱の要因となった。戦後、自由党政治家に対する民衆の不満を利用して軍人たちが権力を掌握した。1936年2月17日、二月革命によりラファエル・フランコ大佐が政権を握った。

3.5.2. 1947年内戦

チャコ戦争後も政治的不安定は続き、1940年から1948年にかけてはイヒニオ・モリニゴ将軍が国を統治した。第二次世界大戦には連合国側で参戦したが、モリニゴ政権に対する不満は高まり、民主化の要求が強まった。部分的な民主主義的改革が試みられたものの、これが二月革命党(フランコ派)とコロラド党の対立を激化させ、1947年にはパラグアイ内戦が勃発した。この内戦はコロラド党と結んだ軍部の勝利に終わったが、数万人が死亡し、20万人以上のパラグアイ人が国外へ亡命するという悲惨な結果をもたらし、パラグアイの政治地形に大きな影響を与えた。その後、大統領になったフェデリコ・チャベスが政権を握り混乱を収めたが、フアン・ペロンの影響を受けた経済政策への批判に対応を誤り、軍部からのクーデターでチャベスは追放された。この混乱の中で、アルフレド・ストロエスネルは一連の陰謀に関与し始め、これが1954年5月4日の彼による軍事クーデターへと繋がった。第二次世界大戦後、パラグアイは戦争犯罪で告発されたナチス逃亡者の隠れ家となった。

3.6. ストロエスネル独裁政権

1954年の軍事クーデターにより、アルフレド・ストロエスネルが政権を掌握し、以後1989年まで35年間に及ぶ長期軍事独裁体制を敷いた。ストロエスネル政権はコロラド党を支配基盤とし、ブラジルの強力な支援も受けていた。この時代、パラグアイはある程度の近代化を達成し、大規模なインフラ整備(イタイプダム建設など)や経済成長も見られた。しかし、その統治は深刻な人権弾圧によって特徴づけられる。反体制派に対する拷問、不法投獄、殺害が日常的に行われ、表現の自由や政治活動は厳しく制限された。ストロエスネル政権は、南米諸国の独裁政権による反体制派弾圧協力体制であるコンドル作戦にも積極的に参加した。

独裁体制は少数民族、特にアチェ族インディヘナに対する虐殺や強制移住といったジェノサイド的行為も行った。これらの人権侵害は国際的な非難を浴び、一時はアメリカ合衆国からも経済制裁を受けた。しかし、冷戦下における反共の砦としての役割を担うことで、西側諸国からの黙認を得ていた側面もある。

ストロエスネルの独裁は、民主主義と人権に深刻な負の影響を与えた。恐怖政治は市民社会の発展を著しく阻害し、縁故主義と汚職が蔓延した。また、広大な土地がストロエスネル支持者や軍関係者に不法に分配され、深刻な土地所有の不平等を招いた。これは現代パラグアイにおける土地紛争の根源の一つとなっている。

1980年代に入ると、ストロエスネルの高齢化、体制の硬直化、経済の悪化、国際的な孤立などを背景に、反体制運動や野党による声明が活発化した。真正急進自由党(PLRA)の指導者ドミンゴ・ライノは、1980年代後半の反体制運動の中心人物となった。1982年に政府がライノを追放しようとした試みは裏目に出た。1986年、彼が6度目の帰国を試みた際には、アメリカのテレビクルー3組、元駐パラグアイ米国大使、ウルグアイとアルゼンチンの国会議員グループが同行した。国際的な派遣団がいたにもかかわらず、警察はライノの帰国を暴力的に阻止した。ストロエスネル政権は1987年4月に譲歩し、ライノのアスンシオンへの帰国を許可した。ライノはデモを組織し、野党間の内紛を減らすことに主導的な役割を果たした。野党は選挙に関する共通戦略で合意に達することができず、一部の政党は棄権を主張し、他の政党は白票投票を呼びかけた。各党は特に地方で多数の「電撃デモ」(mítines relámpagosミティネス・レランパゴススペイン語)を開催した。このようなデモは警察が到着する前に集まり、すぐに解散した。

反体制活動の活発化に対し、ストロエスネルは協定が「総選挙の妨害と法律の軽視」を主張していると非難した。彼は国家警察とコロラド党の民間自警団を使ってデモを解散させた。多くの反体制指導者が投獄されたり、その他の嫌がらせを受けたりした。PLRAのもう一人の主要指導者であるエルメス・ラファエル・サギエルは、1987年に扇動罪で4ヶ月間投獄された。1988年2月初旬、警察はコロネル・オビエドで開催された全国調整委員会会議に出席していた200人を逮捕した。ライノと他の数人の反体制指導者は、選挙当日の2月14日の夜明け前に逮捕され、12時間拘束された。政府はストロエスネルが89%の得票率で再選されたと発表した。

野党は、この結果はコロラド党がマスメディアを事実上独占していたことにも一因があると主張した。

3.7. 民主化と現代

1989年2月3日、長年ストロエスネルの腹心であったアンドレス・ロドリゲス将軍が軍事クーデターを起こし、ストロエスネルを追放した。これにより、ラテンアメリカでも有数の長期独裁政権は終焉を迎えた。ロドリゲスは臨時大統領に就任し、政治・法制度・経済改革に着手し、国際社会との関係改善を進めた。農村部の貧しい人々の土地への強い渇望を反映し、ストロエスネルとその関係者が所有していた未利用地数千エーカーを数百人が直ちに占拠した。1990年半ばまでに、19,000家族が34万エーカーを占拠した。当時、総人口410万人のうち半数以上にあたる206万人が農村部に住んでおり、そのほとんどが土地を持っていなかった。

1992年6月の新憲法制定により、民主的な統治システムが確立され、基本的人権の保障が大幅に改善された。1993年5月には、コロラド党のフアン・カルロス・ワスモシが、国際監視団によって自由かつ公正と認められた選挙で、パラグアイ史上ほぼ40年ぶりの文民大統領として選出された。

1996年4月、当時の陸軍長官リノ・オビエド将軍がワスモシ大統領を追放しようとした試みは、アメリカ合衆国、米州機構、および地域の他の国々の支援により、パラグアイ国民によって拒否された。

オビエドは1998年の大統領選挙でコロラド党の候補者として指名された。しかし、最高裁判所が1996年のクーデター未遂に関連する容疑で彼の有罪判決を4月に支持したため、彼は立候補を許されず、投獄された。彼の元副大統領候補であったラウル・クーバスがコロラド党の候補者となり、5月の選挙で当選した。この選挙は国際監視団によって自由かつ公正であるとみなされた。クーバスが8月に就任して最初に行った行動の1つは、オビエドの刑を減刑し、彼を釈放することであった。1998年12月、パラグアイ最高裁判所はこれらの行動を違憲と宣言した。この緊迫した雰囲気の中、1999年3月23日に副大統領であり長年のオビエドのライバルであったルイス・マリア・アルガーニャが殺害されたことにより、翌日、下院はクーバスを弾劾した。3月26日、8人の学生反政府デモ隊員が殺害されたが、これはオビエド支持者によって行われたと広く信じられている。これによりクーバスへの反対が高まり、彼は3月28日に辞任した。クーバスの反対派であった上院議長のルイス・ゴンサレス・マッチが同日、平和的に大統領に就任した。

2003年には、ニカノル・ドゥアルテ・フルートスが大統領に選出された。

2008年の総選挙では、元ローマカトリック司教であり、解放の神学の信奉者であったフェルナンド・ルゴが、野党連合「変革のための愛国同盟(APC)」から立候補し、与党コロラド党のブランカ・オベラル候補を破って当選した。これにより、61年間続いたコロラド党による保守支配に終止符が打たれ、歴史的な政権交代が実現した。ルゴ政権は、汚職削減と経済格差是正を主要課題として掲げた。

しかし、ルゴ大統領は2012年6月、農民と警官隊の衝突事件の責任を問われ、議会による弾劾裁判で罷免された。この罷免は、周辺諸国の一部から「議会クーデター」との批判も受けたが、米州機構は合憲との見解を示した。副大統領だったフェデリコ・フランコが大統領に昇格した。

2013年の大統領選挙では、コロラド党のオラシオ・カルテスが当選し、保守政権が復活した。2018年には同じくコロラド党のマリオ・アブド・ベニテスが大統領に就任した。アブド大統領は、ブラジルのジャイール・ボルソナーロ前大統領と緊密な関係を築き、2019年2月にはボルソナーロ大統領と共にストロエスネル元独裁者を「先見の明のある人物」と称賛した。2021年、パラグアイは南米で初めて再生可能エネルギー100%の電力供給を達成した国となった。

2023年5月の大統領選挙では、長年与党の座にあるコロラド党のサンティアゴ・ペニャが当選し、マリオ・アブド・ベニテスの後任として次期大統領となった。2023年8月15日、サンティアゴ・ペニャはパラグアイの新大統領に就任した。

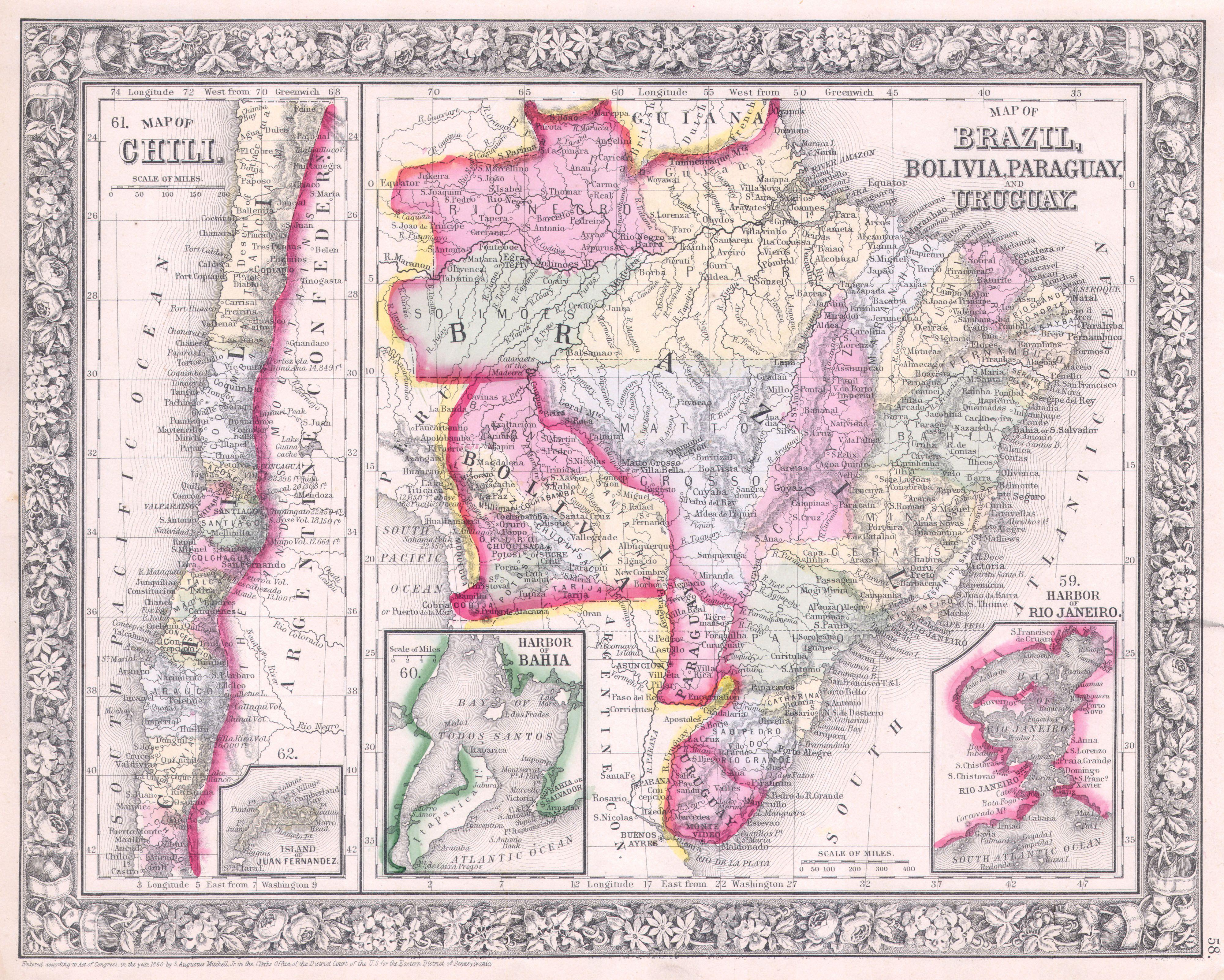

4. 地理

パラグアイの国土はパラグアイ川によって東西に二分され、それぞれ異なる地形的特徴を持っています。気候は熱帯から亜熱帯に属し、国内の主要な水資源であるパラグアイ川とパラナ川は経済活動にも大きな影響を与えています。多様な地理的環境は、豊かな動植物相を育んでいます。

パラグアイの地理的位置、国土面積、主要な地形的特徴について説明する。パラグアイは南アメリカ大陸のほぼ中央に位置する内陸国である。北緯19度から28度、西経54度から63度の間に広がる。国土面積は約40.68 万 km2。

4.1. 地形および地域区分

パラグアイは、国土の中央を南北に流れるパラグアイ川によって、大きく二つの異なる地理的地域に分けられる。東部地域(Región Orientalレヒオン・オリエンタルスペイン語またはパラネニャ地域 Paraneñaパラネニャスペイン語)と西部地域(Región Occidentalレヒオン・オクシデンタルスペイン語またはチャコ地域)である。

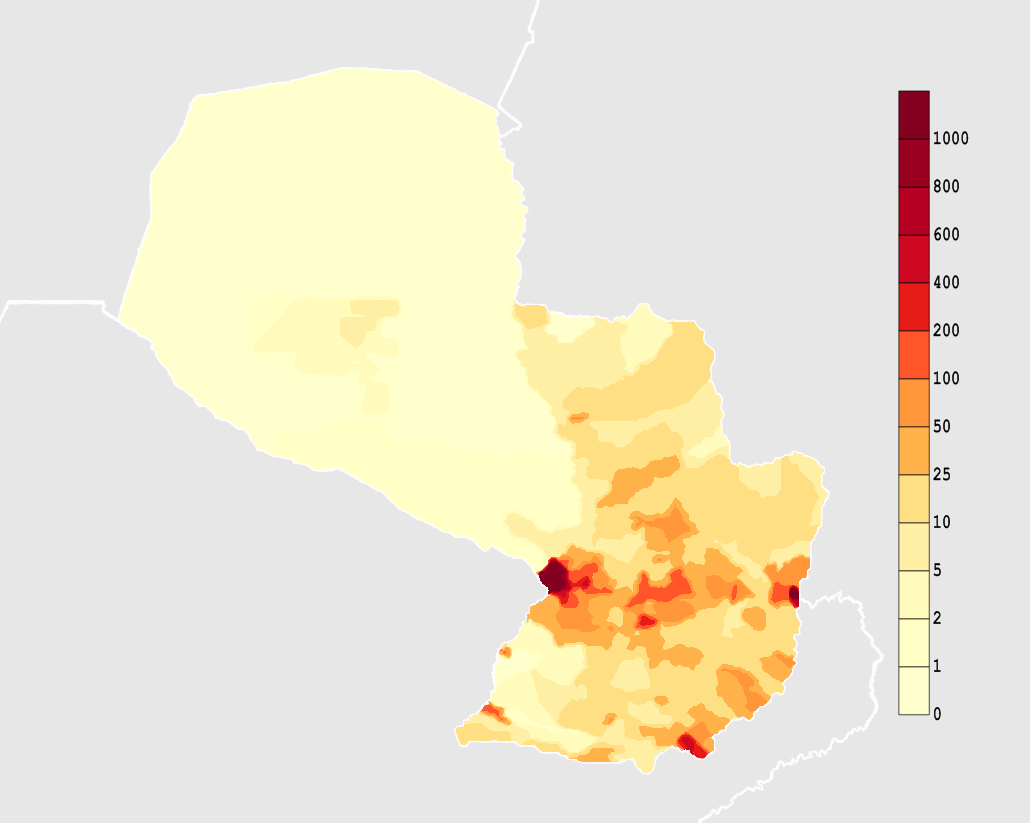

東部パラネニャ地域は、国土面積の約40%を占めるが、人口の大部分(約97%)が集中している。地形は、起伏のある丘陵地帯と肥沃な平原が広がり、森林も豊かである。アマンバイ山脈がブラジルとの国境を形成している。この地域は農業に適しており、パラグアイの経済活動の中心地となっている。

西部チャコ地域は、国土面積の約60%を占めるが、人口は希薄である。広大な平原地帯であり、乾燥した疎林、低木林、湿地などが広がる。気候は乾燥しており、農耕にはあまり適していないが、牧畜が行われている。この地域は、野生動物の宝庫でもある。

パラグアイには、アルト・パラナ大西洋岸森林、グラン・チャコ、セラード、湿潤チャコ、パンタナル、パラナ川氾濫サバンナという6つの陸上エコリージョンが存在する。2019年の森林景観保全指数(Forest Landscape Integrity Index)の平均スコアは6.39/10で、172カ国中74位であった。グアラニー帯水層は、この地域にとって重要な外来性涵養盆地である。

パラグアイは内陸国であるが、特筆すべき湖畔のビーチがいくつか存在する。

4.2. 気候

パラグアイの気候は、地域によって熱帯気候から亜熱帯気候に属する。国内の大部分の地域と同様に、パラグアイには雨季と乾季しかない。天候に大きな影響を与えるのは風である。10月から3月にかけては、北のアマゾン盆地から暖かい風が吹き込み、5月から8月にかけてはアンデス山脈から冷たい風が吹き込む。

自然の障壁となる山脈がないため、風速は時速161 km/hにも達することがある。これはまた、短期間で気温が大幅に変化することにもつながる。4月から9月の間には、気温が氷点下に下がることもある。1月は最も暑い夏期で、平均日中気温は摂氏28.9度(華氏84度)である。

降水量は国内で大きく異なり、東部では相当量の雨が降るが、極西部は半乾燥状態である。極東の森林地帯では年間平均170 cmの雨が降るのに対し、西部のチャコ地域では通常年間50 cm以下である。西部の雨は不規則で蒸発が早いため、この地域の乾燥に寄与している。

4.3. 主要な河川と水資源

パラグアイには、国の生命線ともいえる重要な河川が流れている。最も主要な河川は、国土を東西に分けるパラグアイ川と、ブラジル、アルゼンチンとの国境の一部を形成するパラナ川である。これらの河川は、国内の交通、農業用水、そして水力発電にとって不可欠な存在である。

特に水力発電資源は豊富で、パラナ川に建設されたイタイプダム(ブラジルと共同所有)とジャシレタダム(アルゼンチンと共同所有)は、世界最大級の水力発電所であり、パラグアイの電力需要のほぼ全てを賄うだけでなく、余剰電力を近隣諸国に輸出する重要な収入源ともなっている。パラグアイは世界最大の電力輸出国の一つである。これらのダムは、経済発展に大きく貢献する一方で、建設に伴う環境への影響や社会問題も指摘されている。

4.4. 動植物

パラグアイの多様な地理的環境は、豊かな動植物相を育んでいる。東部の湿潤な森林地帯から西部の乾燥したチャコ地域まで、それぞれの環境に適応した多様な種が生息している。

代表的な野生動物としては、アメリカバク、カピバラ、オオアルマジロ、オオアリクイ、ジャガー、ピューマ、オセロット、マナシカ、ペッカリー、サル類、カワウソ、コウモリ、ヌートリアなどが挙げられる。鳥類も豊富で、コンゴウインコ、トゥカン、ハチドリなど色鮮やかな種が多い。爬虫類では、カイマン、アナコンダ、各種ヘビやトカゲが見られる。

植物相も地域によって大きく異なり、東部ではラパチョ(タベブイア)などの有用樹種を含む豊かな森林が広がる。チャコ地域では、乾燥に強いケブラッチョの木(タンニンを多く含む)や、サボテン類、アカシアなどの低木林が特徴的である。

パラグアイ政府は、これらの貴重な生態系を保護するため、いくつかの国立公園や自然保護区を指定している。ニャクンダイ国立公園、セロ・コラ国立公園などがその例である。しかし、農地拡大のための森林伐採、違法伐採、密猟などが依然として大きな問題となっており、環境保全への取り組みが続けられている。特にチャコ地域では、大豆栽培や牧畜の拡大による森林破壊が深刻な懸念事項となっている。

5. 政治

パラグアイは立憲共和制と大統領制を採用し、行政、立法、司法の三権分立に基づいています。歴史的にコロラド党と真正急進自由党が主要な政党として活動してきました。軍隊は陸軍、海軍、空軍から構成され、徴兵制が敷かれています。

パラグアイの政治体制は、立憲共和制であり、大統領制を採用している。権力分立の原則に基づき、行政、立法、司法の三権がそれぞれ独立して機能している。複数政党制が導入されているが、歴史的にはコロラド党が長期にわたり政権を担ってきた。1992年に制定された現行憲法は、民主主義的諸制度と基本的人権の保障を定めている。

5.1. 政府構造

パラグアイの政府は、行政、立法、司法の三権分立に基づいている。

行政府:国家元首であり行政府の長でもある大統領が、強大な権限を持つ。大統領は国民の直接選挙によって選ばれ、任期は5年で再選は禁止されている。大統領は閣僚を任命し、内閣を主宰する。副大統領も同時に選出され、大統領が欠けた場合にはその職務を代行する。

立法府:議会は両院制で、上院(Cámara de Senadoresカマラ・デ・セナドーレススペイン語)と下院(Cámara de Diputadosカマラ・デ・ディプタードススペイン語)から構成される。上院は定数45議席で全国区比例代表制、下院は定数80議席で各県および首都特別区を単位とする比例代表制によって選出される。両院議員の任期は5年で、大統領選挙と同時に選挙が行われる。

司法府:司法権は、最高裁判所(Corte Suprema de Justiciaコルテ・スプレマ・デ・フスティシアスペイン語)を頂点とする各級裁判所によって担われる。最高裁判所は9人の判事で構成され、行政・立法から独立して憲法の番人としての役割を果たす。

5.2. 主要政党

パラグアイの政党政治は、長らく二大政党であるコロラド党(Partido Coloradoパルティード・コロラドスペイン語、正式名称:国民共和協会 Asociación Nacional Republicanaアソシアシオン・ナシオナル・レプブリカーナスペイン語 - ANR)と真正急進自由党(Partido Liberal Radical Auténticoパルティード・リベラル・ラディカル・アウテンティコスペイン語 - PLRA)によって特徴づけられてきた。

コロラド党は1887年に設立された保守政党であり、20世紀後半のアルフレド・ストロエスネル独裁政権下では事実上の一党支配体制を敷いた。ストロエスネル失脚後も、2008年まで政権を維持し、パラグアイ政治において最も影響力のある政党の一つである。伝統的に農村部や国家公務員層に強い支持基盤を持つ。

真正急進自由党もまた1887年に設立された自由党に起源を持つ中道もしくは中道右派政党である。ストロエスネル独裁政権時代には主要な反体制勢力であり、民主化後もコロラド党の対抗勢力として活動してきた。2008年には、他党との連合によりフェルナンド・ルゴを大統領に当選させ、一時的にコロラド党の長期政権を終わらせた。

近年では、これらの伝統的な二大政党以外にも、小規模な政党や政治運動が複数存在し、選挙においては連合を組むこともある。2023年4月の総選挙では、コロラド党が上下両院で過半数を獲得した。左派系政党連合や、新興の国民十字軍党なども議席を獲得している。

選挙結果は、コロラド党の根強い影響力を示しているが、同時に野党勢力も一定の議席を確保しており、複数政党制の下での政治運営が続いている。

5.3. 軍事

{{main|パラグアイ軍}}

パラグアイ軍(Fuerzas Armadas de Paraguayフエルサス・アルマーダス・デ・パラグアイスペイン語)は、陸軍、海軍(海軍航空隊及び海兵隊を含む)、空軍から構成される。パラグアイ憲法により、大統領が軍の最高司令官を務める。

兵役は徴兵制度が敷かれており、18歳のすべての男性、および18歳になる年の17歳の男性は1年間の現役勤務の義務がある。憲法は良心的兵役拒否を認めているが、それを可能にする法律はまだ承認されていない。

総兵力は約2万人程度と推定される。

- パラグアイ陸軍 (Ejército Paraguayoエヘルシート・パラグアージョスペイン語): 約1万5千人の兵員を擁し、国内の治安維持、国境警備、災害救助などを主な任務とする。

- パラグアイ海軍 (Armada Paraguayaアルマーダ・パラグアージャスペイン語): 内陸国であるため、主にパラグアイ川やパラナ川などの河川における警備、哨戒、輸送を任務とする。約3,600人の兵員を有し、小規模ながら海兵隊や航空部隊も保有する。

- パラグアイ空軍 (Fuerza Aérea Paraguayaフエルサ・アエレア・パラグアージャスペイン語): 約1,700人の兵員を有し、領空防衛、輸送、偵察などを任務とする。装備は比較的旧式なものが多い。

国防予算はGDP比で低い水準にある。パラグアイは、アルゼンチン、ブラジル、アメリカ合衆国と協力し、地域のテロ対策および麻薬対策に取り組んでいる。2005年7月、米軍特殊部隊がパラグアイのマリスカル・エスティガリビア空軍基地に到着し、共同訓練および人道支援活動を支援した。2019年、アスンシオンは地域安全保障メカニズム(RSM)の最初の会議を主催し、このメカニズムはパラグアイ、アルゼンチン、ブラジル、米国間の協力を促進し、「三国国境」地域における国境を越える犯罪やテロリズムに対処することを目的としている。

パラグアイは2024年の世界平和度指数によると、世界で73番目に平和な国である。

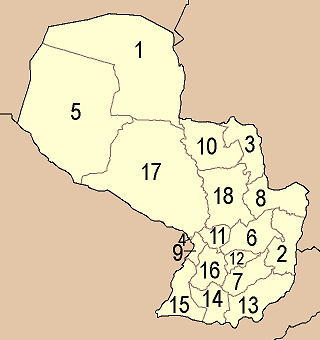

6. 行政区画

{{main|パラグアイの行政区画}}

パラグアイは、17の県(departamentoデパルタメントスペイン語)と1つの首都地区(distrito capitalディストリト・カピタルスペイン語)によって構成されている。また、国土はパラグアイ川を境に、東部地域(Región Orientalレヒオン・オリエンタルスペイン語、またはパラネニャ Paraneñaスペイン語)と西部地域(Región Occidentalレヒオン・オクシデンタルスペイン語、またはチャコ Chacoスペイン語)の2つの地方に大別される。西部地域にはボケローン県、アルト・パラグアイ県、プレシデンテ・アジェス県が含まれ、東部地域にはその他の県と首都地区が含まれる。

以下は各県、首都、人口(2022年国勢調査)、面積、郡(distritoディストリトスペイン語)の数である。

| ISO 3166-2:PY | 県名 | 県都 | 人口 (2022年国勢調査) | 面積 (km2) | 郡数 |

|---|---|---|---|---|---|

| ASU | 首都地区 | アスンシオン | 462,241 | 117 | 1 |

| 1 | コンセプシオン県 | コンセプシオン | 206,181 | 18,057 | 14 |

| 2 | サン・ペドロ県 | サン・ペドロ | 355,175 | 20,007 | 23 |

| 3 | コルディリェラ県 | カアクペ | 268,037 | 4,953 | 20 |

| 4 | グアイラ県 | ビジャリカ | 179,555 | 3,991 | 18 |

| 5 | カアグアス県 | コロネル・オビエド | 431,519 | 11,479 | 22 |

| 6 | カアサパ県 | カアサパ | 139,479 | 9,503 | 11 |

| 7 | イタプア県 | エンカルナシオン | 449,642 | 16,536 | 30 |

| 8 | ミシオネス県 | サン・フアン・バウティスタ | 111,142 | 9,568 | 10 |

| 9 | パラグアリ県 | パラグアリ | 200,472 | 8,710 | 18 |

| 10 | アルト・パラナ県 | シウダー・デル・エステ | 763,702 | 14,898 | 22 |

| 11 | 中央県 | アレグア | 1,883,927 | 2,665 | 19 |

| 12 | ニェーンブク県 | ピラル | 76,719 | 12,155 | 16 |

| 13 | アマンバイ県 | ペドロ・フアン・カバリェロ | 179,412 | 12,935 | 6 |

| 14 | カニンデジュ県 | サルト・デル・グアイラ | 191,114 | 14,677 | 16 |

| 15 | プレシデンテ・アジェス県 | ビジャ・アジェス | 123,313 | 72,917 | 10 |

| 16 | アルト・パラグアイ県 | フエルテ・オリンポ | 17,195 | 82,394 | 4 |

| 17 | ボケローン県 | フィラデルフィア | 71,078 | 91,676 | 4 |

| - | パラグアイ | アスンシオン | 6,109,903 | 406,796 | 273 |

6.1. 主要都市

{{main|パラグアイの都市の一覧}}

パラグアイの主要都市には、首都であり最大の都市であるアスンシオンがある。アスンシオンは国の政治、経済、文化の中心地であり、人口約46万人(2022年国勢調査)、都市圏人口は約230万人を擁する。

その他の主要都市としては、ブラジルとの国境に位置し、自由貿易地域として栄えるシウダー・デル・エステ(人口約32万人)、アルゼンチンとの国境にあり、イエズス会伝道所跡への観光拠点でもあるエンカルナシオン(人口約10万人)が挙げられる。

また、中央県にはアスンシオンの衛星都市として発展しているルケ(人口約26万人)、カピアタ(人口約24万人)、サン・ロレンソ(人口約22万人)など、人口10万人を超える都市が複数存在する。これらの都市は、アスンシオン大都市圏を形成し、国の経済活動において重要な役割を担っている。

地方都市では、北部の商業中心地であるペドロ・フアン・カバリェロ、中部の農牧業の中心地であるコロネル・オビエドなども比較的大きな都市である。これらの都市は、それぞれの地域の経済的機能や文化的中心としての重要性を持っている。

7. 対外関係

パラグアイは近隣の南米諸国、特にメルコスール加盟国との経済的・政治的連携を重視しており、ブラジル、アルゼンチン、ボリビアとの二国間関係が重要です。また、大韓民国、日本、中華民国(台湾)、アメリカ合衆国ともそれぞれ独自の外交関係を築いています。国際連合をはじめとする多くの国際機関にも加盟し、多国間外交を展開しています。

パラグアイの外交政策は、伝統的に反共主義と親西側諸国、特にアメリカ合衆国との関係を重視してきた。近年では、メルコスール(南米南部共同市場)加盟国として、近隣諸国との経済的・政治的連携を深めている。また、国際連合、米州機構などの国際機関にも積極的に参加している。

対外関係においては、関連当事者の多様な立場や人権問題への配慮が求められる。特に、歴史的な経緯から近隣諸国との間には領土問題や国境管理、経済摩擦などの課題も存在する。

7.1. 周辺国との関係

パラグアイは、ブラジル、アルゼンチン、ボリビアといった南米の主要国と国境を接しており、これらの国々との関係はパラグアイの外交・経済において極めて重要である。

ブラジルとは、経済的に非常に密接な関係にある。イタイプダムの共同運営や、ブラジルからの大規模な農業投資(特に大豆生産)はその象徴である。しかし、国境地域におけるブラジル人農場主と地元住民との間の土地問題や、ブラジルの経済状況がパラグアイ経済に与える影響など、課題も存在する。

アルゼンチンとも、経済、文化、社会面で深いつながりを持つ。ジャシレタダムの共同運営のほか、多くのパラグアイ人がアルゼンチンに出稼ぎに行っている。国境管理や麻薬密輸対策などでの協力が進められている一方、歴史的には三国同盟戦争の当事国であり、現在でも貿易摩擦などが時折発生する。

ボリビアとは、かつてチャコ戦争で激しく争った歴史があるが、現在は外交関係を正常化し、経済協力やインフラ整備(特にチャコ地域を横断するバイオセアニック回廊構想)などで連携を模索している。

これらの国々との関係においては、国境を越える犯罪、環境問題、水資源の共同管理などが共通の課題となっており、二国間およびメルコスールの枠組みを通じて協力が進められている。各国間の力関係や歴史的背景を考慮しつつ、互いの立場を尊重したバランスの取れた外交が求められている。

7.2. 大韓民国との関係

パラグアイは1962年に大韓民国(韓国)と外交関係を樹立した。一方、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)とは国交がない。韓国とは伝統的に友好関係を維持しており、政治、経済、文化の各分野で交流が進められている。

経済面では、韓国企業のパラグアイへの投資や技術協力に関心が高まっている。特に、パラグアイ政府は韓国の経済発展モデルを参考に自国の産業育成を目指しており、自動車部品や繊維産業などでの協力が期待されている。文化面では、K-POPや韓国ドラマなどの韓流文化がパラグアイの若者を中心に広がりを見せている。

多くの韓国人移民がパラグアイに定住しており、現地社会で経済活動や文化交流に貢献している。首都アスンシオンには韓国人コミュニティが存在する。

両国は、査証免除協定(1982年)、投資保障協定(1992年)、犯罪人引渡協定(1996年)などを締結しており、二国間関係の法的基盤も整備されている。国際場裡においても、パラグアイは韓国の立場を支持することが多い。

7.3. 日本との関係

{{main|日本とパラグアイの関係}}

日本とパラグアイは、1919年に外交関係を樹立して以来、伝統的に友好な関係を築いている。特に、20世紀初頭からの日本人移民の歴史は、両国関係の基盤となっている。最初の日本人移民は1912年に渡航したとされ、本格的な集団移住は1936年に始まった。日系パラグアイ人は現在約1万人と推定され、農業分野を中心にパラグアイの経済発展に大きく貢献してきた。彼らの勤勉さや誠実さは現地社会で高く評価されており、親日的な感情の醸成にも繋がっている。

日本はパラグアイにとって主要な経済援助国の一つであり、長年にわたり政府開発援助(ODA)を通じて、農業技術、医療、教育、インフラ整備などの分野で協力を行ってきた。1959年には移住協定が締結され、日本からの農業移民が奨励された。

経済関係では、近年、日本の製造業(矢崎総業、常石造船、住友電装など)がパラグアイに進出し、現地の安価な労働力やメルコスール市場へのアクセスを活かした生産拠点を設けている。

文化交流も活発に行われており、日本の武道、伝統芸能、ポップカルチャーなどが紹介されている。アスンシオンには日本パラグアイ学院があり、日本語教育や日本文化の普及に努めている。

2011年の東日本大震災の際には、パラグアイから多くの支援が寄せられた。特に日系農家を中心とした「100万丁豆腐プロジェクト」として、大豆や加工費が日本へ送られた。

要人往来も続いており、2016年には眞子内親王が日本人移住80周年記念式典に出席し、2018年には安倍晋三が日本の総理大臣として初めてパラグアイを訪問した。

日本とパラグアイは地理的に遠く離れているものの、歴史的な絆と相互理解に基づいた良好な関係を維持・発展させている。

7.4. 中華民国(台湾)との関係

{{main|中華民国とパラグアイの関係}}

パラグアイは、南アメリカで唯一中華民国(台湾)と正式な外交関係を維持している国である。この関係は、アルフレド・ストロエスネル独裁政権下の1957年に樹立されて以来、一貫して継続している。ストロエスネル政権の反共主義政策が、この外交関係の背景にあった。

両国は、政治、経済、文化、技術協力など多岐にわたる分野で緊密な関係を築いている。台湾はパラグアイに対して農業技術支援、インフラ整備、医療、教育などの分野で経済援助や技術協力を提供してきた。パラグアイは国際場裡において台湾の国際機関への参加を支持するなど、台湾にとって重要な外交パートナーとなっている。

近年、中華人民共和国(中国)がラテンアメリカ地域で影響力を増す中、パラグアイ国内でも中国との国交樹立を求める声が一部で上がることがある。特に、パラグアイの主要輸出品である大豆や牛肉の巨大市場としての中国の魅力は、経済界から無視できない存在となっている。しかし、パラグアイ政府は伝統的な台湾との友好関係を重視する姿勢を堅持している。2023年8月に就任したサンティアゴ・ペニャ大統領も、台湾との関係を維持・強化していく方針を表明している。この背景には、台湾からの経済支援や、民主主義的価値観を共有するパートナーとしての意義などが考慮されている。

中華民国にとって、パラグアイは外交的に孤立する中で、数少ない承認国の一つとして極めて重要な存在である。

7.5. アメリカ合衆国との関係

アメリカ合衆国とパラグアイの関係は、歴史的に変化してきたが、概ね協力的な関係を維持している。冷戦時代、アルフレド・ストロエスネル独裁政権は反共の立場からアメリカと緊密な関係を築いたが、人権問題が浮上すると関係が冷却化する時期もあった。

民主化以降、両国は民主主義の促進、人権擁護、法の支配といった価値観を共有するパートナーとして協力関係を強化してきた。経済面では、アメリカはパラグアイにとって重要な貿易相手国の一つであり、投資も行われている。特に、アメリカはパラグアイの経済発展や制度改革を支援するための援助プログラムを提供してきた。

軍事・安全保障面では、麻薬密輸対策、テロ対策、国境管理などの分野で協力が行われている。2005年には、アメリカ軍の小規模な部隊がパラグアイ国内で共同訓練を行ったことが注目された。パラグアイ西部のグランチャコ地域にあるマリスカル・エスティガリビア空軍基地は、その戦略的な位置から、アメリカの地域戦略における拠点としての可能性が指摘されることもあるが、パラグアイ政府は外国軍基地の恒久的な設置は否定している。

近年では、中国のラテンアメリカ地域における影響力拡大を背景に、アメリカはパラグアイとの関係を一層重視する傾向にある。特に、パラグアイが台湾と外交関係を維持していることは、アメリカの対中政策とも関連して注目されている。

7.6. 国際機関加盟国

パラグアイは、多数の主要な国際機関に加盟し、多国間外交を積極的に展開している。

最も重要な加盟機関の一つは国際連合(UN)であり、その専門機関(ユネスコ、WHO、ILOなど)にも参加している。

地域的には、米州機構(OAS)の原加盟国であり、米州地域における民主主義の促進、人権擁護、安全保障協力などに積極的に関与している。また、メルコスール(南米南部共同市場)の創設メンバー国として、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイと共に地域経済統合を推進している。メルコスールは、パラグアイの貿易や経済政策に大きな影響を与えている。

その他、ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体(CELAC)、イベロアメリカ首脳会議、ラテンアメリカ統合連合(ALADI)、世界貿易機関(WTO)、国際通貨基金(IMF)、世界銀行などの国際経済・金融機関にも加盟しており、国際的な経済協力や開発支援の枠組みに参加している。

これらの国際機関を通じて、パラグアイは国際社会における発言権を確保し、自国の国益を追求するとともに、地球規模の課題解決に向けた国際協力にも貢献している。

8. 経済

パラグアイ経済は歴史的に農牧業に依存してきましたが、近年はサービス業やマキラドーラ産業(保税加工区産業)も成長しています。大豆や牛肉が主要輸出品であり、イタイプダムやジャシレタダムからの水力発電による電力輸出も重要な収入源です。国内の交通網や通信インフラの整備が進められる一方で、所得格差や貧困問題が依然として大きな課題となっています。

パラグアイの経済は、歴史的に農業と牧畜業に大きく依存してきたが、近年は多角化の努力が進められている。2000年代以降、特に大豆、トウモロコシ、牛肉などの合法的なビジネスが台頭し、かつての電子製品、武器、麻薬の違法取引に関連するイメージからの転換が図られてきた。2010年代には、大豆生産を中心とした経済成長が見られたが、この成長は必ずしも貧困削減には繋がらず、2018年の公式統計では人口の26%以上が貧困状態にあるとされた。ニューヨーク・タイムズ紙によると、パラグアイは「近年、富裕層と貧困層の格差が最も拡大したラテンアメリカ諸国の一つ」である。農村部では、農地の85%を2.6%の所有者が占めている。また、先住民は土地を追われ、大豆企業に道を譲る形となっている。

パラグアイ中央銀行(BCP)のデータによると、2006年には三国間貿易(中国-パラグアイ-ブラジル)に関連する輸出(ブラジルからは多くの場合、密輸や横領として扱われる)がGDPの22%を占めていたが、2016年にはこの割合は12%に減少した。合法的な雇用を通じた税収増により、国は脆弱だったインフラを改善することができた。パラグアイは輸出に基づく経済開発政策を採っており、ブラジル市場への依存が顕著である。三国間貿易は本質的に中国原産の製品の輸出であり、ブラジルが主要な目的地である。輸出されるエネルギーは、主にイタイプ水力発電所が生み出す余剰電力であり、ブラジルが主要な買い手である。また、マキラドーラ産業(保税加工区産業)の主要投資家はブラジル人であり、その製品もブラジルに大きな消費者市場を持っている。したがって、パラグアイの開発戦略のこれら3つの柱には、再輸出という顕著な特徴がある。農産物の場合、パラグアイ原産の製品の輸出である。

メルコスールの加盟国であり、貿易の大部分(GDPの38%)を隣国のブラジルとアルゼンチンに依存している。エネルギーは水力発電にほぼ100%依存しており、イタイプダム(ブラジルと共同)とジャシレタダム(アルゼンチンと共同)からの電力は国内需要を賄うだけでなく、余剰分を輸出している。

技術的・経済的発展を議論する際には、環境問題、労働者の権利、社会の公正性といった関連する社会的側面も考慮されるべきである。

2005年、国際通貨基金は、パラグアイの労働者のうち年金制度に参加しているのは10%未満であり、その95%は2つの機関によって運営されていると述べた。どちらも労働者の拠出による賦課方式で資金調達されており、1つ目は民間部門の従業員向けの社会保障研究所(Instituto de Previsión Socialスペイン語)、2つ目は公務員(大学教授、教師、司法職員、軍人、警察官を含む)およびチャコ戦争の退役軍人(またはその子孫)向けの財政金庫(caja fiscalスペイン語)である。

パラグアイ中央銀行は、パラグアイの最高金融当局であり、財政および経済における国の統治機関である。本店はアスンシオンのカルメリタス地区にある。

8.1. 経済構造および特徴

パラグアイ経済は、伝統的に農業と牧畜業が中心であったが、近年はサービス業や軽工業の成長も見られる。しかし、依然として農業(特に大豆、牛肉)が輸出の大きな割合を占めている。国土の大部分が農地や牧草地として利用されている。

特徴的なのは、非公式経済部門の規模が大きいことである。小規模な商業、露天商、そして近隣諸国への輸入品の再輸出(特にシウダー・デル・エステを中心とする)などがこれに含まれる。このため、正確な経済統計の把握が難しい側面もある。

輸出入動向を見ると、主要輸出品目は大豆、牛肉、トウモロコシ、電力、皮革製品などである。主要輸入品目は、機械類、石油製品、自動車、化学製品など。最大の貿易相手国はブラジルとアルゼンチンであり、メルコスール域内貿易が経済に大きな影響を与えている。

経済の多角化が課題であり、マキラドーラ産業(保税加工区での輸出向け組立・加工産業)の誘致や、サービス業の育成が進められている。しかし、依然として天候や国際商品市況に左右されやすい経済構造である。また、国内市場が小さいため、輸出志向型経済の性格が強い。

大豆輸出市場は、カーギル、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド、ブンゲなどの多国籍企業に大きく支配されており、その恩恵は少数のパラグアイ人にしか及んでいない。輸出企業や地主はほとんど税金を払っていない。例えば、国連機関であるECLACが2018年に発表した調査によると、パラグアイは企業が国家予算に最も貢献していない国の一つである。

大豆畑では農薬やその他の化学物質が大量に使用されている。国の環境基準は企業によって遵守されておらず、農薬が環境を汚染している。2019年、国連人権委員会は、パラグアイに対し、農薬の大量散布と住民の中毒について調査を行うよう勧告する裁定を下した。しかし、状況は改善されていない。「高い政治腐敗、極端に脆弱な制度、高い社会的脆弱性、政治決定における経済的利益の全能性、そして南米大陸の中心という地理的位置と豊富な天然資源が、パラグアイを帝国主義的な地政学的利益にとって魅力的な標的にしている」と社会学者のトマス・パラウは述べている。学者のホセ・ルイス・インスフランも、この国の政治家は「大企業から助成金を受けており、彼らが政策を実施している」と指摘している。

8.2. 主要産業

農牧業は依然として経済の柱であり、特に大豆と牛肉の生産・輸出が盛んです。製造業では食品加工やマキラドーラ産業が成長し、エネルギー供給は豊富な水力発電によってほぼ100%賄われています。

8.2.1. 農牧業

農牧業は、パラグアイ経済の伝統的な基幹産業であり、GDPおよび輸出において依然として重要な位置を占めている。

農業では、大豆が最も重要な輸出用農産物であり、パラグアイは世界有数の大豆生産・輸出国である。その他、綿花、サトウキビ、トウモロコシ、小麦、米、キャッサバ(マンジョーカ)、オレンジ、マテ茶(イェルバ・マテ)、ソルガムなどが主要な農産物として栽培されている。近年では、天然甘味料として知られるステビアの生産も盛んで、世界第2位の生産国となっている。

2018年には、大豆に加え、トウモロコシとサトウキビの大規模生産があり、世界第21位の生産国となった。

大豆栽培は主にブラジル人によって導入された。2019年には、パラグアイの大豆および米生産者のほぼ70%がブラジル人またはブラジル人の子孫(いわゆるブラジグアージョ)であった。最初のブラジル人生産者は1980年代にこの国に到着し始めた。ブラジル人の流入以前は、パラグアイの土地の多くは未耕作であった。

牧畜業では、特に肉牛の飼育が盛んであり、牛肉は重要な輸出品目の一つである。パラグアイは世界第9位の牛肉輸出国である。広大なチャコ地域を中心に放牧が行われている。2020年には、パラグアイは48万1千トンの牛肉を生産し、世界第26位の生産国であった。

しかし、農牧業の拡大は、森林伐採や土壌侵食といった環境問題を引き起こしている。特にチャコ地域での大規模な森林破壊は国際的な懸念事項となっている。また、土地所有の不平等が著しく、耕作可能な土地の80%以上を2.6%の地主が所有している。アルフレド・ストロエスネル独裁政権時代(1954年~1989年)には、農地法に違反して約800万ヘクタールが政権支持者に不法に供与され、国家はその後、この不法な富の受益者を特定するために何もしてこなかった。これらの所有者には、将軍、実業家、政治家、元共和国大統領、ニカラグアの独裁者アナスタシオ・ソモサ・デバイレ、そして与党コロラド党さえも含まれる。ストロエスネル失脚後の1989年以降、130人以上の農民指導者が暗殺されている。

パラグアイにおける土地収奪の方法は数多くある。経済学者のルイス・ロハスは、最も一般的な方法は小規模生産者から土地を買うことだと言う。「農民は生涯見たことのない金額を提示される。彼はそれが大金だと想像し、都市へ行き、3、4ヶ月ですべてを使い果たし、仕事がないため貧困地帯を拡大させる」。オックスファムは、過去10年間で90万人が農村部から立ち退かされ、これは人口のほぼ7分の1に相当すると推定している。この土地を持たない農民の群れが、首都アスンシオン周辺の貧困地帯を膨張させている。

8.2.2. 製造業および工業

パラグアイの製造業および工業部門は、GDPに占める割合は農業に比べて小さいものの、経済の多角化と雇用創出の観点から重要性が増している。世界銀行は毎年、総生産額に基づいて主要生産国をリストアップしている。2019年のリストによると、パラグアイは世界で79番目に価値のある産業(69.00 億 USD)を有していた。この国は2018年に世界第7位の大豆油生産国であった。

主要な製造業分野としては、食品加工(食肉加工、製糖、大豆油製造など)、繊維・衣料、セメント、鉄鋼、木製品、皮革製品などが挙げられる。

近年、マキラドーラ産業(保税加工区における輸出指向型の組立・加工産業)の成長が著しい。これは、比較的安価な労働力、簡素な税制、そしてメルコスール市場へのアクセスといった利点を活かし、主にブラジルなどの外国資本によって推進されている。自動車部品、衣料品、玩具などが主な製品である。

鉱業は未だ開発途上の段階にある。鉄鉱石、石灰石などの埋蔵が確認されているが、大規模な商業生産には至っていない。

医薬品産業では、パラグアイ企業が現在、国内消費の70%を満たし、医薬品の輸出も開始している。パラグアイは、国内の医薬品需要を満たす上で、外国供給業者を急速に代替しつつある。食用油、衣料品、有機砂糖、食肉加工、鉄鋼の生産も力強い成長を見せている。

2003年には、製造業はGDPの13.6%を占め、2000年には労働人口の約11%を雇用していた。パラグアイの主要な製造業は食品・飲料に焦点が当てられている。木製品、紙製品、皮革・毛皮、非金属鉱物製品も製造業の総計に貢献している。1990年代の製造業GDPの着実な成長(年率1.2%)は、2002年と2003年の基礎を築き、年間成長率は2.5%に上昇した。パラグアイは2024年のグローバル・イノベーション・インデックスで93位にランクされた。

8.2.3. エネルギー

パラグアイは、水力発電資源が極めて豊富な国であり、エネルギー供給のほぼ全てを水力発電で賄っている。これは世界でも有数のクリーンエネルギー供給国の一つであることを意味する。パラグアイは設備容量8,110MWの発電能力を有し、2016年には年間630億kWhの電力を生産した。国内消費量はわずか150億kWhであり、余剰生産分はブラジル、アルゼンチン、ウルグアイに売却され、パラグアイは世界最大の電力輸出国となっている。

最も重要な電力源は、パラナ川に建設された二つの巨大な水力発電所である。

- イタイプダム:ブラジルとの共同事業で建設・運営されており、発電能力は世界最大級である。パラグアイはこのダムの発電量の50%の権利を持つが、国内需要を大幅に上回るため、その大部分をブラジルに輸出している。

- ジャシレタダム:アルゼンチンとの共同事業で、こちらも大規模な発電能力を持つ。

これらの水力発電所からの電力は、国内産業への安価なエネルギー供給源であると同時に、重要な輸出収入源ともなっている。近年では、太陽光発電などの再生可能エネルギー開発への関心も高まっているが、依然として水力発電がエネルギー供給の圧倒的な中心である。2021年、パラグアイは南米で初めて100%再生可能エネルギー供給を達成した国となった。

8.3. 社会基盤施設

国内の交通網は道路と河川水運が中心で、近年バイオセアニック回廊などの大型プロジェクトが進められています。通信分野では携帯電話の普及率が高い一方、固定回線やインターネット普及には地域差があります。

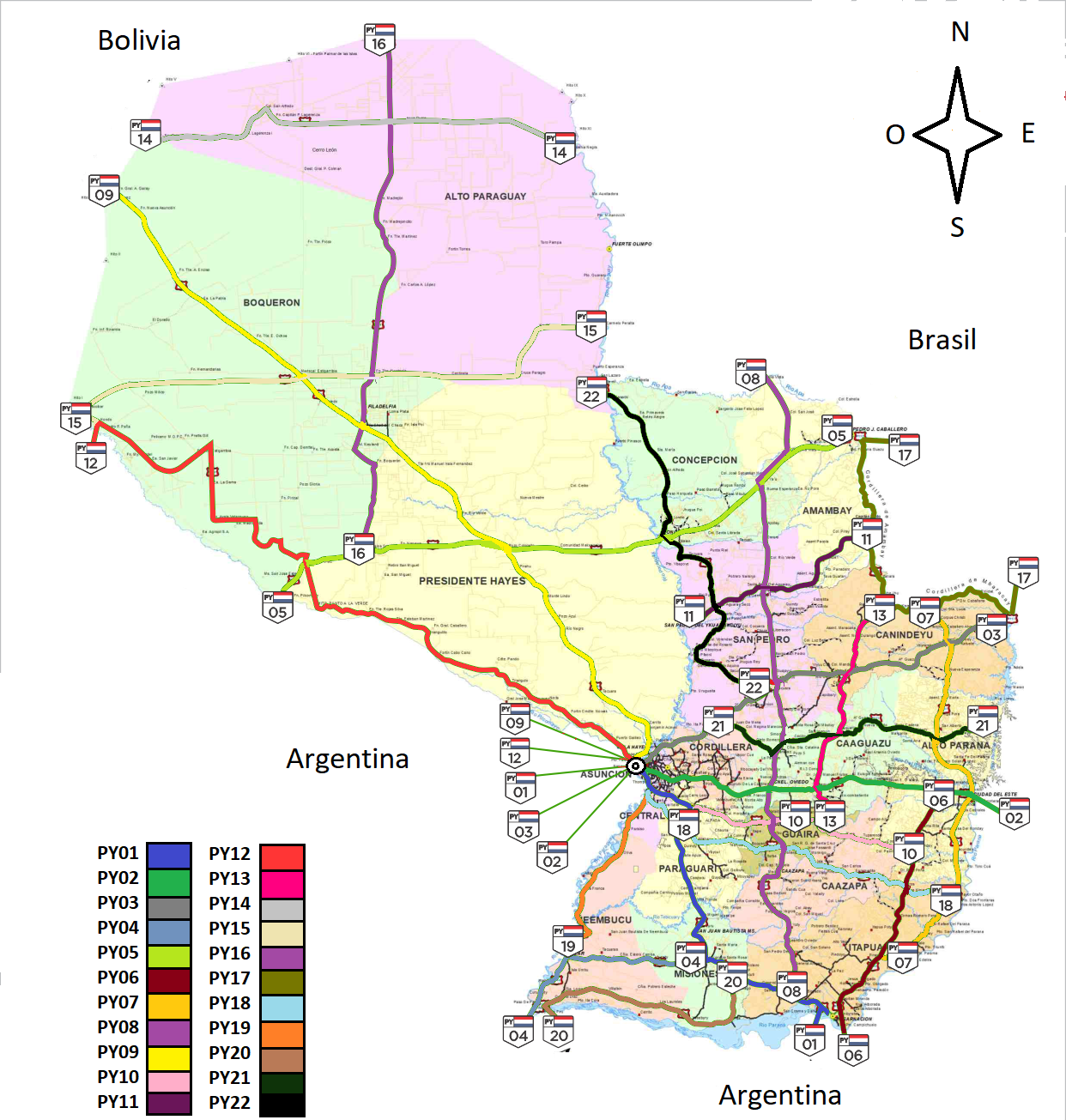

8.3.1. 交通網

パラグアイの交通網は、道路、河川水運、航空が中心であり、鉄道網は限定的である。

道路網:2019年の公式データによると、総延長7.89 万 kmの道路があり、そのうち1.04 万 kmが舗装されている。近年、特に重要な投資の一つは、バイオセアニック回廊の建設であり、これはパラグアイ北部を水平に横断し、ブラジルとアルゼンチンを結び、チリ北部の港とブラジルの港の両方に到達するものである。この工事は、アジアへの製品輸出のための新しいルートを開き、パラグアイの孤立した地域であるチャコ地域の開発を可能にする。2022年2月、パラグアイはこの道路の275 km(ルートの約半分)を開通させ、ブラジルとの国境にあるカルメロ・ペラルタ(アルト・パラグアイ県)と国の中央部にあるロマ・プラタ(ボケロン県)を結んだ。パラグアイはまた、国内初の二車線道路の整備も進めており、首都アスンシオンとブラジル国境のシウダー・デル・エステを結ぶ国道2号線の149km(この道路はパラナグア港にも接続)が対象である。2022年1月時点で、ほぼ100 kmが複線化された。

河川水運:パラグアイ川とパラナ川は、内陸国であるパラグアイにとって重要な輸送路である。パラナ・パラグアイ水路システムは、全長1600 kmの航行可能な水路網であり、地域に大西洋への直接アクセスを提供するため、河川輸送は重要かつ広範囲にわたり、ブエノスアイレス港への商業海上交通の大部分を集中させている。アスンシオンはパラグアイの主要な河川港の一つである。

航空網:首都アスンシオン近郊のシルビオ・ペティロッシ国際空港が主要な国際空港であり、国際航空会社の重要な経由地となっている。また、シウダー・デル・エステのグアラニ国際空港は、国際航空貨物の重要なハブ空港である。

鉄道網:かつてはアスンシオンからエンカルナシオンまで鉄道が運行されていたが、現在は老朽化と採算性の問題から、ごく一部の観光用を除き、実質的に機能していない。

8.3.2. 通信

パラグアイにおける情報通信技術(ICT)インフラは、近年着実な発展を見せているが、依然として課題も存在する。

有線通信:固定電話の普及率は比較的低く、特に地方では未整備の地域も多い。都市部を中心に光ファイバー網の整備も進められているが、広範囲なカバーには至っていない。

無線通信:携帯電話の普及率は非常に高く、国民の多くが携帯電話を利用している。スマートフォンも普及し、モバイルインターネットへのアクセスが拡大している。複数の携帯電話事業者が競合しており、4G LTEサービスも提供されている。

インターネット:インターネット普及率は向上しているものの、依然として南米諸国の中では低い水準にある。都市部と地方での格差が大きい。ブロードバンド接続は、ADSLやケーブルインターネット、そしてモバイルブロードバンドが主流である。政府は、学校や公共施設へのインターネットアクセス改善プロジェクトを進めている。

放送:テレビ、ラジオ放送は広く普及しており、国民の主要な情報源となっている。地上波放送に加え、ケーブルテレビや衛星放送も利用されている。

ICTインフラの発展は、教育、ビジネス、行政サービスの向上に不可欠であり、政府もその重要性を認識し、デジタル化推進政策に取り組んでいる。しかし、地方へのインフラ投資の遅れや、デジタルデバイドの解消が今後の課題である。

8.4. 貿易および外国投資

パラグアイの経済は輸出入に大きく依存しており、外国直接投資(FDI)の誘致も重要な経済政策の一つである。

主要貿易相手国:最大の貿易相手国はブラジルであり、次いでアルゼンチン、中国、アメリカ合衆国、チリなどが続く。メルコスール(南米南部共同市場)加盟国との貿易が全体の大きな割合を占める。

輸出入品目:

- 輸出品目:大豆(および大豆油、大豆粕)、牛肉、トウモロコシ、電力(水力発電による余剰分)、木材、皮革製品、ゴマなどが主である。

- 輸入品目:機械類、自動車、石油製品、化学製品、電子機器、医薬品などが主である。

外国直接投資(FDI):パラグアイ政府はFDI誘致に積極的であり、特にマキラドーラ制度(保税加工区での輸出向け製品の製造・組立に対する税制優遇措置)を設けて、外国企業の進出を奨励している。これにより、自動車部品、繊維製品、玩具などの分野で投資が集まっている。主な投資国はブラジル、アルゼンチン、スペイン、アメリカなどである。農業分野(特に大豆生産)への外国資本の流入も大きい。

FDI誘致のための政策としては、低い法人税率、簡素な税制、資本の自由な移動などが挙げられる。しかし、法制度の未整備、官僚主義、インフラの脆弱性などがFDI拡大の阻害要因となることもある。

パラグアイで最も重要な都市部は、アルゼンチンとパラグアイの国境沿いに位置している。アスンシオン、アルベルディ、エンカルナシオン、ピラル、そしてグラン・シウダー・デル・エステであり、後者はマイアミと香港に次いで世界で3番目に重要な自由貿易地域である。

2012年、パラグアイ政府は、ブラジルとアルゼンチンの両方とのパートナーシップを通じて経済と雇用成長を刺激するために、メルコスール(FOCEM)システムを導入した。

8.5. 経済的課題および貧困問題

パラグアイは、経済成長を遂げている一方で、深刻な経済的課題と貧困問題を抱えている。

所得不平等:所得格差が非常に大きく、ジニ係数は南米でも高い水準にある。富の集中が著しく、人口の大部分を占める貧困層との格差が社会問題化している。土地所有の不均衡も深刻で、少数の大地主が広大な農地を所有する一方、多くの小規模農家や土地を持たない農民が存在する。

貧困率:国民の約4割が貧困ライン以下で生活しているとされ、特に農村部で貧困が深刻である。基本的な生活ニーズを満たせない人々が多く、子供の栄養不良や教育機会の剥奪なども問題となっている。

失業問題:公式の失業率はそれほど高くない場合もあるが、非公式経済部門で働く人々が多く、不安定な雇用形態や低賃金が問題である。若年層の失業も課題となっている。

これらの課題解決のため、政府は貧困削減プログラム、雇用創出支援、教育・医療へのアクセス改善などの政策的努力を行っている。しかし、構造的な問題(汚職、非効率な行政、税収基盤の脆弱さなど)が改革を阻んでいる側面もある。

社会的弱者やマイノリティ(特に先住民)は、これらの経済的課題の影響をより深刻に受ける傾向にある。土地へのアクセス、教育、医療サービス、雇用の機会などにおいて不利な立場に置かれやすく、貧困の連鎖から抜け出しにくい状況にある。これらの層への配慮と、彼らの権利を保障する包括的な政策が求められている。

9. 社会

パラグアイ社会は、スペイン植民地時代からの歴史的経緯と、グアラニー先住民文化の影響が色濃く残る、独特の混合文化を特徴とします。メスティーソが人口の大多数を占め、スペイン語とグアラニー語の二言語併用が広く行われています。先住民は独自の文化を維持しつつも、土地問題や貧困などの社会問題に直面しています。宗教はローマ・カトリックが主流ですが、信教の自由は保障されています。教育制度は初等・中等・高等教育からなり、識字率は比較的高いものの、地域格差などの課題があります。保健医療水準は向上しつつありますが、都市部と農村部でのサービス格差が残っています。

9.1. 人口構成

2022年の国勢調査によると、パラグアイの総人口は約610万人である。人口密度は1平方キロメートルあたり約15人と比較的低い。人口は国土の東部、特に首都アスンシオンとその周辺地域に集中しており、国土の約60%を占める西部チャコ地域には人口の4%未満しか居住していない。

年齢構成は比較的若く、若年層の割合が高いピラミッド型の人口構造を示している。都市化率は約63%であり、南米の中では比較的都市化の進展が遅い国の一つである。

歴史的にパラグアイは、特にパラグアイ戦争による人口激減後、低い人口密度のため移民を受け入れてきた。移民にはイタリア人、ドイツ人、スペイン人、イギリス人、ロシア人、韓国人、中国人、アラブ人(レバノン人)、日本人、ウクライナ人、ポーランド人、ユダヤ人、ブラジル人、アルゼンチン人、アメリカ人、ボリビア人、ベネズエラ人、メキシコ人、チリ人、台湾人、アジア人、ウルグアイ人が含まれる。

ドイツ系アルゼンチン人と同様に、ドイツ系パラグアイ人は南米で最も顕著で成長しているドイツ人コミュニティの一つであり、約25,000人のドイツ語を話すメノナイトがパラグアイのチャコに住んでいる。ドイツ人入植者は、ホーエナウ、フィラデルフィア、ノイラント、オブリガード、ヌエバ・ヘルマニアなどいくつかの町を設立した。ドイツからパラグアイへの移民を推進するいくつかのウェブサイトは、人口の5~7%がドイツ系であり、その中にはドイツ系ブラジル人15万人が含まれると主張している。同様に、1920~30年代から、パラグアイはスラブ系移民の波を受け入れ、彼らはアスンシオンとパラグアイ南部(イタプア県、ミシオネス県、ニェーンブク県)、特にフラム、コロネル・ボガド、エンカルナシオン、サン・フアン・デル・パラナ、サン・イグナシオ・グアス、ピラルの町に定住した。パラグアイはまた、1941年に平和主義的信念のためにイギリスを離れることを余儀なくされたブルーダーホフのような、宗教的信仰のために迫害されたコミュニティの避難所でもあった。これらのコミュニティの多くは、特にブラジル人が約40万人と最大の移民グループを代表しており、彼らの言語と文化を保持している。多くのブラジル系パラグアイ人はドイツ、イタリア、ポーランド系の子孫である。推定63,000人のアフロパラグアイ人がおり、人口の1%を占めている。

| 都市 | 県 | 人口 |

|---|---|---|

| アスンシオン | 首都地区 | 462,241 |

| シウダー・デル・エステ | アルト・パラナ県 | 325,819 |

| ルケ | 中央県 | 259,705 |

| カピアタ | 中央県 | 236,999 |

| サン・ロレンソ | 中央県 | 225,295 |

| リンピオ | 中央県 | 139,652 |

| ペドロ・フアン・カバリェロ | アマンバイ県 | 127,437 |

| ランバレ | 中央県 | 127,150 |

| ニェンビ | 中央県 | 116,383 |

| フェルナンド・デ・ラ・モラ | 中央県 | 110,255 |

9.2. 民族

パラグアイの民族構成の最大の特徴は、国民の大多数(90%以上、一説には95%)がメスティーソ(ヨーロッパ系と先住民の混血)であることである。これは、スペイン植民地時代初期におけるスペイン人男性とグアラニー人女性との間の広範な通婚と、その後のホセ・ガスパル・ロドリゲス・デ・フランシアによる異人種間結婚奨励政策に起因する。このため、パラグアイはラテンアメリカで最も均質な民族構成を持つ国の一つとされている。

先住民族は、2022年の国勢調査によると総人口の2.3%を占める。主にグアラニー族系の諸部族(ムブヤ、アチェ、パイ・タヴィテラなど)が多数を占めるが、その他にもグアイクル族系のトバ族など、多様な言語・文化を持つ17以上のエスノリンギスティック・グループが存在する。彼らの多くは、伝統的な生活様式を維持しながらも、土地問題、貧困、差別といった社会経済的な課題に直面している。

移民集団としては、歴史的にドイツ人、イタリア人、スペイン人などがヨーロッパから渡ってきた。20世紀には、日本人(日系パラグアイ人)や韓国人(コリアン・パラグアージョ)、中東からのアラブ人、ロシアのメノナイトなどが移住し、独自のコミュニティを形成している。近年では、隣国ブラジルからの農業移民(ブラジグアージョ)が大規模に流入し、特に国境地帯の農業景観を大きく変えている。また、台湾(中華民国)からの移民も存在する。

これらの多様な民族的背景を持つ人々が共存しているが、社会統合や文化多様性の尊重が課題となることもある。特に先住民族の権利擁護や、移民コミュニティと主流社会との関係構築が重要視されている。

9.2.1. 先住民の社会問題

パラグアイの先住民族は、歴史的に土地収奪、差別、貧困といった深刻な社会経済的問題に直面してきた。彼らの人権状況は、国内および国際社会から長らく懸念されている。

土地権問題:先住民族にとって最も切実な問題は土地への権利である。伝統的に居住し利用してきた土地が、農地拡大、牧畜、森林伐採、インフラ開発などによって奪われ、生活基盤を失うケースが後を絶たない。土地の権利回復を求める運動は続いているが、法的手続きの遅れや、既得権益を持つ層との対立により、解決は容易ではない。

社会経済的地位:多くの先住民族コミュニティは、貧困率が非常に高く、基本的な社会サービスへのアクセスも限られている。教育水準は低く、識字率は全国平均を大きく下回る(2002年の国勢調査では先住民の識字率は7.1%に対し、全国平均は51%)。保健医療サービスも不十分で、栄養不良や感染症などの問題も深刻である。2002年時点で、パラグアイの先住民人口のわずか2.5%しか清潔な飲料水を利用できず、9.5%しか電気を利用できなかった。

文化保存:グローバリゼーションや主流社会との接触により、固有の言語や伝統文化が失われつつある。若い世代が都市へ流出し、伝統的な知識や技術の継承が困難になっている。文化保存のための教育プログラムや支援が求められている。

差別と偏見:先住民族は、社会において依然として差別や偏見にさらされることがある。雇用や教育の機会、司法へのアクセスにおいて不利な立場に置かれやすい。

政府は、先住民族の権利を保障するための法律や政策を整備し、先住民問題担当の国家機関(パラグアイ先住民院 - INDI)を設置している。しかし、これらの政策が十分に実施されていない、あるいは効果を上げていないとの批判もある。先住民族自身による権利擁護団体も活動しており、土地権の回復、文化の復興、生活改善などを求めて声を上げている。国際的な人権団体も、パラグアイ先住民族の状況改善に向けた提言や支援を行っている。

9.3. 言語

{{main|パラグアイの言語}}

パラグアイは、スペイン語とグアラニー語の二つが公用語として定められている、世界でも珍しい二言語社会である。この言語状況は、パラグアイの歴史と文化を象徴している。

グアラニー語(Guaraniグアラニーグアラニー語)は、先住民グアラニー族の言語であり、スペイン植民地時代を経てもなお、国民の大多数(90%以上)によって話されている。家庭内や日常会話で広く使用され、パラグアイ人のアイデンティティの重要な一部となっている。他のラテンアメリカ諸国では先住民言語が衰退する傾向にある中で、パラグアイにおけるグアラニー語の活力は特筆に値する。

スペイン語は、植民地支配の言語として導入され、行政、教育、ビジネス、メディアなどの公的な場面で主に使用されている。国民の約87%(2015年)がスペイン語を話すことができる。

多くのパラグアイ人は、スペイン語とグアラニー語の両方を話すバイリンガルであり、特に農村部ではグアラニー語が優勢である一方、都市部ではスペイン語の使用頻度が高い傾向がある。また、両言語が混ざり合った「ジョパラ」(Joparaジョパラスペイン語)と呼ばれる混成語も広く話されている。

政府は両言語の振興と平等な扱いを推進しており、教育現場でも二言語教育が試みられている。しかし、依然としてスペイン語が社会的に優位な地位にあるとの指摘もある。

その他、国内には約19の先住民族言語が存在するが、その多くは話者数が少なく、消滅の危機に瀕している。グアナ語、アヨレオ語、イシル語(チャマココ語)などが危機言語とされている。また、ドイツ系、日系、韓国系などの移民コミュニティでは、それぞれの母語も一部で維持されている。

9.4. 宗教

{{main|パラグアイの宗教}}

パラグアイにおける主要な宗教はキリスト教であり、特にローマ・カトリックが圧倒的多数を占めている。2002年の国勢調査によると、人口の89.9%がカトリック教徒であった。2018年の調査では、キリスト教徒が96.1%(うちカトリック88.3%、その他プロテスタントなど7.8%)、無宗教が2.6%、その他が0.4%となっている。

カトリック教会は、スペイン植民地時代からパラグアイ社会に深く根付いており、文化や慣習にも大きな影響を与えてきた。国内各地に教会や礼拝堂があり、カアクペの聖母への信仰は特に篤く、毎年12月8日の祝祭日には多くの巡礼者がカアクペを訪れる。

プロテスタントは、2002年の国勢調査では人口の6.2%を占めており、近年増加傾向にあるとされる。特に福音派やペンテコステ派の教会が活動を活発化させている。また、歴史的に移住してきたメノナイトのコミュニティも独自の信仰を守っている。

その他、少数ではあるが、正教会、末日聖徒イエス・キリスト教会(モルモン教)、バハイ教、ユダヤ教、イスラム教(主に中東系移民)、仏教(主にアジア系移民)などの信者も存在する。先住民の伝統的な宗教観や儀式も一部で維持されている。

パラグアイ憲法は信教の自由を保障しており、異なる宗教間の関係は概ね良好である。カトリック教会は、社会福祉や教育分野でも重要な役割を果たしているが、近年では世俗化の進展や、プロテスタント諸派の伸長といった変化も見られる。

| 宗教 | 信者数 | 割合 (%) |

|---|---|---|

| ローマ・カトリック | 3,488,086 | 89.61 |

| 伝統的キリスト教 (カトリック除く) | 21,133 | 0.54 |

| 16世紀以降のキリスト教諸派 (プロテスタントなど) | 264,233 | 6.78 |

| ユダヤ教 | 1,100 | 0.03 |

| イスラム教 | 872 | 0.02 |

| 東洋宗教・文化的宗教 (イスラム除く) | 2,566 | 0.07 |

| その他・詳細不明の宗教 | 31,668 | 0.81 |

| 無宗教 | 44,334 | 1.14 |

| 無回答 | 37,206 | 0.96 |

| 合計 | 3,892,603 | 100.00 |

9.5. 教育

{{main|パラグアイの教育}}

パラグアイの教育制度は、初等教育、中等教育、高等教育から構成される。識字率は、2008年のユネスコの教育開発指数によると約93.6%であり、男女間の差はあまりない。2003年の推計では15歳以上の国民の識字率は94%である。より近年の調査では、6歳から12歳の子供の小学校就学率は約98%に達している。

初等教育は義務教育であり、9年間(基礎教育1・2サイクルおよび第3サイクルの一部)とされている。公立学校の授業料は無料であるが、制服や教材費は家庭の負担となることが多い。

中等教育は3年間で、義務教育ではない。

教育における課題としては、都市部と農村部との教育格差、教員の質の向上、教材の不足、教育施設の老朽化などが挙げられる。特に農村部や貧困層の子どもたちの就学継続や教育の質の確保が重要な課題となっている。先住民族の子どもたちに対する二言語教育(スペイン語とグアラニー語、または各部族語)の推進も試みられているが、十分な成果を上げているとは言えない状況である。

高等教育機関としては、首都アスンシオンにある国立アスンシオン大学(1889年設立)が最も歴史があり規模も大きい。その他、アスンシオン自治大学(私立、1979年設立)、ヌエストラ・セニョーラ・デ・ラ・アスンシオンカトリック大学(私立、教会運営)、アメリカナ大学(私立)、デル・パシフィコ大学(私立、1991年設立)など、私立大学も多数存在する。

2005年の初等教育純就学率は88%であった。2000年代初頭の教育への公的支出はGDPの約4.3%であった。

9.6. 保健および福祉

パラグアイの保健医療水準は、貧困にもかかわらず比較的高い。2006年時点での平均寿命は75歳であり、これはより裕福なアルゼンチンと同等で、WHOによれば米州で8番目に高い。公的医療への支出はGDPの2.6%であるのに対し、私的医療への支出は5.1%である。

主要保健指標:

- 平均寿命:約75歳(2006年)

- 乳児死亡率:出生1,000人あたり20人(2005年)

- 妊産婦死亡率:出生10万人あたり150人(2000年)

医療サービスへのアクセス:医療施設は都市部に集中しており、特に首都アスンシオンには比較的近代的な病院が存在する。しかし、農村部や地方都市では、医療従事者の不足、医療設備の不備、医薬品の欠乏などが深刻な問題となっている。公的医療保険制度は存在するが、カバー率が低く、多くの国民が医療費を自己負担している。貧困層にとって医療へのアクセスは依然として大きな課題である。

主要疾病:感染症(デング熱、ジカ熱、チクングニア熱などの蚊媒介感染症、結核、リーシュマニア症など)が依然として問題である。また、生活習慣病(糖尿病、高血圧、心血管疾患など)も増加傾向にある。子供の栄養失調も、特に貧困層において見られる。

社会保障制度:年金制度、失業保険、労災保険などの社会保障制度は存在するが、その適用範囲は限られており、特に非公式経済部門で働く人々の多くはこれらの制度の恩恵を受けられていない。

政府は、世界銀行などの国際機関の支援を受けながら、母子保健の改善、感染症対策、医療インフラの整備などに取り組んでいる。「母子基本健康保険プロジェクト」は、特定の地域で、出産可能年齢の女性および6歳未満の子供による、国の母子基本健康保険プログラム(MCBI)に含まれる特定の救命サービスの利用を増やすことにより、死亡率の削減に貢献することを目的としていた。この目的のため、このプロジェクトはまた、特定の地域内の医療サービスネットワークの質と効率を改善し、さらに公衆衛生社会福祉省(MSPandBS)の管理を強化することも対象としていた。しかし、財政的制約や人材不足などにより、十分な成果を上げるには至っていない。

10. 文化

パラグアイ文化は、スペイン文化と先住民グアラニー文化の融合により形成され、ニャンドゥティレースやアオポイ刺繍といった伝統工芸、ソパ・パラグアージャやチパなどの食文化、アルパ(パラグアイ・ハープ)を用いたグアラニア音楽などが知られています。文学ではアウグスト・ロア・バストスなどが国際的に評価されています。メディアは新聞、放送、オンラインと多様化しており、サッカーが最も人気のあるスポーツです。国内には祝祭日があり、イエズス会伝道所群は世界遺産に登録されています。

この文化的融合は、言語、宗教、食生活、芸術、生活様式など、社会のあらゆる側面に色濃く反映されています。国民の93%以上がメスティーソであり、パラグアイはラテンアメリカで最も均質な国の一つとなっています。この文化的融合の大きな特徴は、今日まで広範に存在する二言語併用であり、パラグアイ人の80%以上がスペイン語と先住民言語であるグアラニー語の両方を話します。グアラニー語とスペイン語が混ざったジョパラも広く話されています。

10.1. 伝統文化

パラグアイの伝統文化は、スペインとグアラニーの要素が色濃く反映されている。

服飾:女性の伝統衣装としては、アオポイ(Ao po'iアオ・ポイグアラニー語)と呼ばれる手刺繍が施された白い木綿のブラウスやドレスが知られる。男性は、ボンバチャと呼ばれるゆったりとしたズボンや、ソンブレロ(帽子)を着用することがある。

工芸:

- ニャンドゥティ(Ñandutíニャンドゥティグアラニー語):クモの巣を模した繊細なレース編みで、テーブルクロスやショール、装飾品などに用いられる。イタウグア市がニャンドゥティの生産で特に有名である。

- アオポイ:前述の通り、衣服に施される手刺繍。幾何学模様や花柄など、様々なデザインがある。

- その他、木彫り、陶器、皮革製品なども伝統工芸として作られている。

民俗祭り:宗教的な祭りと土着の習慣が結びついた祭りが各地で行われる。カアクペの聖母祭(12月8日)は国内最大の宗教祭りで、多くの巡礼者が集まる。サン・フアン祭(6月)は、冬至を祝う祭りで、焚き火を飛び越えるなどの伝統的な行事が行われる。カーニバルも一部の都市で開催される。オベチャ・ラグエ祭は伝統的な祭りの一つである。

これらの伝統文化は、パラグアイ人のアイデンティティを形成する上で重要な役割を担っており、世代を超えて受け継がれている。

10.2. 食文化

{{main|パラグアイ料理}}

パラグアイの食文化は、先住民グアラニーの食材や調理法と、スペイン植民地時代にもたらされたヨーロッパの食文化が融合したものである。主食はトウモロコシとキャッサバ(mandiocaマンディオカスペイン語)で、これらを使った料理が多い。

代表的な料理・飲料:

- ソパ・パラグアージャ(Sopa Paraguayaソパ・パラグアージャスペイン語):トウモロコシの粉、チーズ、タマネギ、牛乳などを使って作る、ケーキのような固形のスープ。名前は「パラグアイのスープ」だが、実際にはコーンブレッドに近い。

- チパ(Chipaチパスペイン語):キャッサバの粉やトウモロコシの粉、チーズ、アニスなどを使って作る、リング状または小型のパン。特にセマナ・サンタ(聖週間)によく食べられる。

- テレレ(Tereréテレレスペイン語):マテ茶の葉を冷水で浸出した飲み物。パラグアイの国民的飲料であり、暑い気候の中でリフレッシュするために日常的に飲まれる。グアンパと呼ばれる容器にマテ茶の葉を入れ、ボンビーリャという金属製のストローで飲む。

- その他、ボルボル(Vorí voríボリボリスペイン語、トウモロコシの団子入りスープ)、ソージョ(So'o yosopyソオ・ジョソピスペイン語、牛肉と野菜のスープ)、エンパナーダ(具入りの揚げパンまたは焼きパン)、アサード(バーベキュー)なども人気がある。

パラグアイの食文化は、家族や友人との集まりで共に食事を楽しむことを大切にする、共同体的な性格が強い。

10.3. 音楽および芸術

パラグアイの音楽と芸術は、スペイン文化とグアラニー文化の豊かな融合を反映している。

音楽:

- アルパ・パラグアージャ(Arpa Paraguayaパラグアイ・ハープスペイン語):パラグアイを代表する楽器で、32弦から38弦のナイロン弦を持つハープ。軽やかで美しい音色が特徴で、独奏や伴奏に用いられる。

- グアラニア(Guaraniaグアラニアスペイン語):1920年代にホセ・アスンシオン・フローレスによって創始された、ゆったりとしたテンポと哀愁を帯びたメロディーが特徴の音楽ジャンル。パラグアイの魂を表現する音楽として国民に愛されている。

- ポルカ・パラグアージャ(Polca Paraguayaポルカ・パラグアージャスペイン語):ヨーロッパのポルカに由来するが、よりリズミカルで活気のあるパラグアイ独自のスタイルに発展した。

- 著名な音楽家としては、アルパ奏者のフェリックス・ペレス・カルドーソ、作曲家のアグスティン・バリオスなどが国際的にも知られている。

伝統舞踊:ポルカ・パラグアージャやグアラニアに合わせて踊られる。ボトルダンス(頭の上に瓶を乗せて踊る)や、ニャンドゥティ・レースのショールを使った踊りなど、特徴的なものがある。

現代美術:絵画、彫刻、版画などの分野で、ヨーロッパの様式を取り入れつつ、パラグアイの自然や社会をテーマにした作品が制作されている。リカルド・ミグリオリーシなどが代表的な現代美術家として挙げられる。

これらの音楽や芸術は、パラグアイの文化遺産として大切にされ、国内外で親しまれている。

10.4. 文学

{{main|パラグアイ文学}}

パラグアイ文学は、スペイン語とグアラニー語の二言語状況を背景に、独自の発展を遂げてきた。しかし、歴史的な政治不安や独裁政権下での検閲などにより、その発展は常に平坦なものではなかった。

初期の文学:植民地時代や独立初期には、年代記や政治的文書が中心であった。

20世紀:20世紀に入ると、詩や小説などの創作活動が活発になる。

- アウグスト・ロア・バストス(Augusto Roa Bastosアウグスト・ロア・バストススペイン語、1917年 - 2005年):パラグアイを代表する最も国際的に著名な作家。『汝、人の子よ』(Hijo de hombreイホ・デ・オンブレスペイン語、1960年)や、独裁政治をテーマにした『至高の存在たる余は』(Yo el Supremoジョ・エル・スプレモスペイン語、1974年)などの作品で知られ、1989年にセルバンテス賞を受賞した。彼の作品は、パラグアイの歴史、神話、民衆の苦悩などを深遠な筆致で描き、ラテンアメリカ文学ブームの一翼を担った。

- その他の主要な作家としては、ガブリエル・カサクシア(Gabriel Casacciaガブリエル・カサッシアスペイン語)、ホセ・リカルド・マソ(José Ricardo Mazóホセ・リカルド・マソスペイン語)、ロケ・バジェホス(Roque Vallejosロケ・バジェホススペイン語)などが挙げられる。

グアラニー語による文学作品も存在するが、スペイン語作品に比べると数は少ない。しかし、グアラニー語の詩や物語は、口承文学として豊かな伝統を持っている。

現代のパラグアイ文学は、過去の独裁政権の記憶、社会問題、アイデンティティの探求などをテーマに、多様な作品が生み出されている。

10.5. メディア

パラグアイのメディア環境は、民主化以降、比較的自由な報道が保障されているものの、依然としていくつかの課題を抱えている。

新聞:首都アスンシオンを中心に、複数の日刊紙が発行されている。主要な全国紙としては、「ABC Colorアーベーセー・コロールスペイン語」(アーベーセー・コロール)、「Última Horaウルティマ・オラスペイン語」(ウルティマ・オラ)、「La Naciónラ・ナシオン (パラグアイの新聞)スペイン語」(ラ・ナシオン)などがある。これらの新聞は、政治、経済、社会、文化など幅広い情報を網羅し、国内世論に影響力を持つ。地方都市でも地域紙が発行されている。

放送:

- テレビ:地上波放送局が複数あり、国営放送と民間放送が存在する。ニュース、ドラマ、娯楽番組、スポーツ中継などが放送されている。ケーブルテレビや衛星放送も普及しており、国内外の多様なチャンネルを視聴できる。

- ラジオ:AM、FMともに多数のラジオ局があり、国民にとって重要な情報源および娯楽手段となっている。特に地方ではラジオの影響力が大きい。

オンラインメディア:インターネットの普及に伴い、ニュースサイトやオンラインジャーナリズムが成長している。新聞社や放送局もウェブサイトやソーシャルメディアを通じて情報発信を行っており、市民ジャーナリズムやブログなども見られる。

報道環境:報道の自由は憲法で保障されているが、ジャーナリストに対する脅迫や圧力、政治家や経済界からの影響力行使などが問題となることがある。特に、麻薬密輸や汚職といったセンシティブなテーマを取材するジャーナリストは危険にさらされるケースも報告されている。メディアの所有構造が一部の企業グループに集中していることも、報道の多様性や公平性に対する懸念材料として指摘されることがある。

10.6. スポーツ

{{main|パラグアイのスポーツ}}

パラグアイにおいて最も人気のあるスポーツはサッカーである。国民の熱狂は非常に高く、日常生活に深く根付いている。

サッカー:

- 国内リーグ:プロサッカーリーグであるリーガ・パラグアージャが最高峰リーグであり、オリンピア、セロ・ポルテーニョ、リベルタ、グアラニーといった強豪クラブが覇権を争う。これらのクラブは国内だけでなく、コパ・リベルタドーレスなどの南米クラブ選手権でも活躍している。

- 代表チーム:La Albirrojaラ・アルビロハスペイン語(白赤)の愛称で知られる。FIFAワールドカップには過去8回出場しており、2010年南アフリカ大会では準々決勝に進出し、日本代表とも対戦した(PK戦でパラグアイが勝利)。コパ・アメリカでは、1953年と1979年に優勝経験がある。

- 著名な選手:過去にはホセ・ルイス・チラベルト(GK)、ロケ・サンタ・クルス、カルロス・ガマーラなどが国際的に活躍した。近年ではミゲル・アルミロンなどが知られる。

その他の人気スポーツ:

- バスケットボール:サッカーに次いで人気がある。国内リーグも存在する。

- バレーボール、ハンドボール、フットサル:学校体育やレクリエーションとしても盛ん。

- テニス:一部で人気があり、プロ選手も輩出している。

- ラグビーユニオン、チェス、モータースポーツ、ゴルフ、ローイングなども行われている。

オリンピックには1968年メキシコシティー大会から参加しており、2004年アテネ大会ではサッカー男子代表が銀メダルを獲得した。これはパラグアイにとって初のオリンピックメダルであった。

10.7. 祝祭日

{{main|パラグアイの祝日}}

パラグアイの祝祭日は、国の歴史、宗教、文化に深く根ざしたものが多く、国民生活において重要な意味を持つ。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 (スペイン語) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Año Nuevoアニョ・ヌエボスペイン語 | |

| 3月1日 | 英雄の日 | Día de los Héroesディア・デ・ロス・エロエススペイン語 | 三国同盟戦争の終結とフランシスコ・ソラーノ・ロペス大統領の戦死を追悼する日。 |

| 移動祝日 | 聖木曜日 | Jueves Santoフエベス・サントスペイン語 | 復活祭前の木曜日。 |

| 移動祝日 | 聖金曜日 | Viernes Santoビエルネス・サントスペイン語 | 復活祭前の金曜日。 |

| 5月1日 | メーデー | Día del Trabajadorディア・デル・トラバハドールスペイン語 | 労働者の日。 |

| 5月14日・5月15日 | 独立記念日 | Día de la Independencia Nacionalディア・デ・ラ・インデペンデンシア・ナシオナルスペイン語 | 1811年のスペインからの独立を祝う。 |

| 6月12日 | チャコ平和の日 | Día de la Paz del Chacoディア・デ・ラ・パス・デル・チャコスペイン語 | チャコ戦争の終結を記念する日。 |

| 8月15日 | アスンシオン建設記念日 | Fundación de Asunciónフンダシオン・デ・アスンシオンスペイン語 | 首都アスンシオンの創設を祝う。聖母の被昇天の祝日でもある。 |

| 9月29日 | ボケロン戦勝記念日 | Día de la Batalla de Boquerónディア・デ・ラ・バタジャ・デ・ボケロンスペイン語 | チャコ戦争における重要な戦いであるボケロンの戦いの勝利を記念する日。 |

| 12月8日 | カアクペの聖母の日 | Día de la Virgen de Caacupéディア・デ・ラ・ビルヘン・デ・カアクペスペイン語 | パラグアイの守護聖人であるカアクペの聖母を祝う日。国内最大の宗教行事。 |

| 12月25日 | クリスマス | Navidadナビダスペイン語 |

これらの祝祭日には、家族で集まったり、宗教的な行事に参加したり、地域の催し物を楽しんだりするのが一般的である。

10.8. 世界遺産

{{main|パラグアイの世界遺産}}

2024年現在、パラグアイにはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が1件存在する。

- ラ・サンティシマ・トリニダー・デ・パラナとヘスース・デ・タバランゲのイエズス会伝道所群 (1993年登録)

この世界遺産は、17世紀から18世紀にかけて南米各地に建設されたイエズス会の布教村(レドゥクシオン)の遺跡である。パラグアイ南東部のイタプア県に位置し、ラ・サンティシマ・トリニダー・デ・パラナとヘスース・デ・タバランゲの2つの遺跡から構成される。

これらの伝道所は、先住民であるグアラニー族へのキリスト教布教と、彼らをスペイン人やポルトガル人の奴隷狩りから保護することを目的として設立された。イエズス会士の指導のもと、グアラニー族は独自の共同体を形成し、農業、牧畜、工芸などの技術を習得し、高度な自治を行った。建築様式は、バロック様式とグアラニー族の土着文化が融合した独特のもので、石造りの教会、住居、工房、学校などが計画的に配置されていた。

1767年のイエズス会追放後、これらの伝道所は放棄され、次第に廃墟となった。しかし、残された遺跡は、当時のイエズス会士とグアラニー族の共同生活や文化交流の様子を伝える貴重な証拠であり、その歴史的・文化的価値が認められ世界遺産に登録された。これらの遺跡は、パラグアイにおける植民地時代の歴史と、先住民文化との関わりを理解する上で重要な意味を持っている。