1. 概要

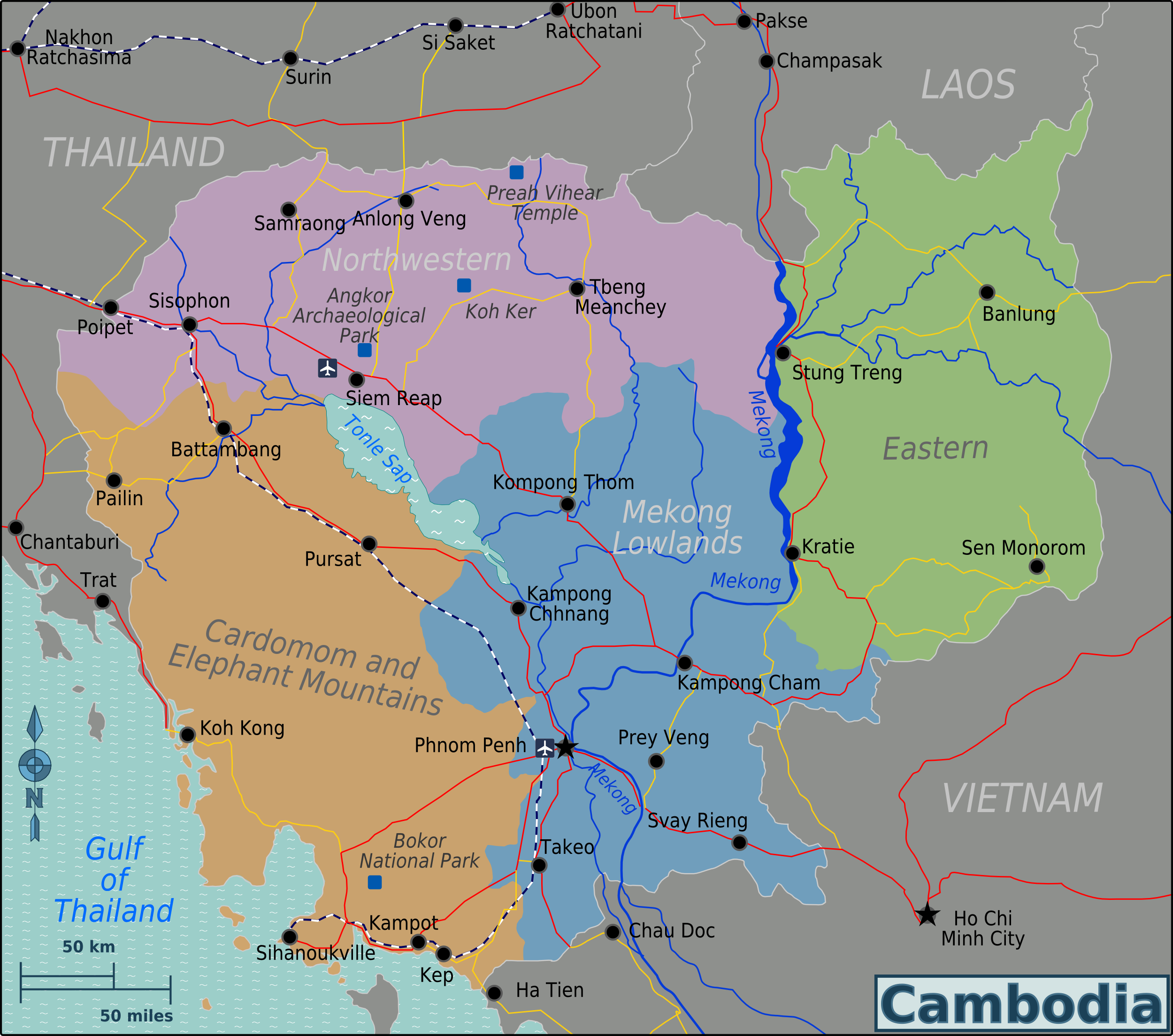

カンボジアは、東南アジアのインドシナ半島南部に位置する立憲君主制国家である。西はタイ、北はラオス、東はベトナムと国境を接し、南はタイランド湾に面している。国土の中央部にはアジア最大級の淡水湖であるトンレサップ湖が広がり、メコン川が国土を貫流している。この豊かな水資源は、歴史的にカンボジアの農業と漁業を支えてきた。首都はプノンペンであり、同国最大の都市として政治・経済・文化の中心地となっている。

カンボジアの歴史は古く、1世紀頃には扶南、その後真臘といったインド文化の影響を強く受けた王国が繁栄した。9世紀から15世紀にかけてはクメール王朝(アンコール王朝)が隆盛を極め、アンコール・ワットに代表される壮大な石造寺院群を建造し、東南アジア広域に影響力をおよぼした。しかし、15世紀以降は衰退し、近隣諸国の影響下に置かれる時期が続いた。19世紀半ばにはフランスの保護国となり、フランス領インドシナに編入された。

20世紀後半、カンボジアは深刻な戦禍に見舞われた。1953年にフランスから独立を達成するも、ベトナム戦争の余波を受け、1970年にはロン・ノルによるクーデターが発生し、クメール共和国が樹立された。その後、ポル・ポト率いるクメール・ルージュ(カンボジア共産党)が1975年に政権を掌握し、原始共産制を掲げた急進的な政策を実行した。この民主カンプチア政権下では、反対派の粛清、都市住民の農村への強制移住、強制労働、飢餓、医療崩壊などが横行し、「キリング・フィールド」として知られる大規模な虐殺と深刻な人権侵害が発生した。この結果、当時の総人口の約4分の1にあたる推定100万人から200万人の国民が犠牲になったとされ、カンボジア社会は壊滅的な打撃を受けた。1979年にベトナム軍の侵攻によりポル・ポト政権は崩壊し、カンプチア人民共和国が樹立されたが、その後も内戦は長期化した。

1991年のパリ和平協定締結を経て、1993年には国際連合カンボジア暫定統治機構(UNTAC)の監視下で総選挙が実施され、立憲君主制が復活した。しかし、1997年にはフン・セン首相による事実上のクーデターが発生し、同氏率いるカンボジア人民党による長期政権が確立された。この政権下で経済成長は見られたものの、権威主義的な統治、民主主義の後退、人権問題、汚職などが国際社会から批判を受けている。2023年にはフン・セン首相が退任し、長男のフン・マネットが首相職を継承した。

経済的には、農業が依然として主要産業であるが、近年は縫製業や観光業が成長の牽引力となっている。しかし、貧困、格差、労働者の権利、森林破壊などの環境問題、地雷問題といった課題も抱えている。

社会的には、国民の大多数がクメール人であり、クメール語を公用語とし、上座部仏教を国教としている。長年の内戦とポル・ポト政権時代の知識層の虐殺により、教育や医療などの社会基盤の再建が急務となっている。

2. 国名

カンボジアの正式名称は、クメール語で ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាクメール語(Preăh Réachéanachâkr Kâmpŭchéaクメール語 (ラテン文字)、プレアッリアチアナーチャック・カンプチア)である。「プレアッ」は王の称号、「リアチア」は王、「ナーチャック」は国を意味し、合わせて「リアチアナーチャック」で王国を指す。通称は កម្ពុជាクメール語(Kâmpŭchéaクメール語 (ラテン文字)、カンプチア)である。この「カンプチア」という名称は、古代のサンスクリット語名 कम्बोजदेशサンスクリット(Kambojadeśaサンスクリット (ラテン文字))に由来する。これは「देशサンスクリット(deśaサンスクリット (ラテン文字)、「土地」または「国」の意)」と「कम्बोजサンスクリット(Kambojaサンスクリット (ラテン文字))」から構成され、古代インドの伝説的な賢者カウーンディニャ(Kambu Swayambhuva)の子孫を指すとされる。948年のチャム語で書かれたバクセイ・チャムクロン碑文には、賢者カウーンディニャと天女メラーの婚姻による建国伝説が伝えられており、「カンプチア」はカウーンディニャの子孫を意味すると説明されている。

ヨーロッパでは、1524年にアントニオ・ピガフェッタがその著作『最初の世界一周航海記』の中で「Camogia」として言及しており、古くから「カンボジア」という名称が使われていた。現在の英語の公式名称はKingdom of Cambodia英語であり、一般的にはCambodia英語(カンボジア)と呼ばれる。これはフランス語のCambodgeフランス語(カンボッジ)が英語化したものである。

日本語の正式名称はカンボジア王国、通称はカンボジアである。中国語では「柬埔寨」と表記される。

カンボジア人は自国を口語でស្រុកខ្មែរクメール語(Srŏk Khmêrクメール語 (ラテン文字)、スロック・クマエ、「クメール人の国」の意)または、より公式な表現としてប្រទេសកម្ពុជាクメール語(Prâtés Kâmpŭchéaクメール語 (ラテン文字)、プラテッ・カンプチア、「カンプチア国」の意)と呼ぶ。西欧世界では「カンボジア」が最も一般的に使用される一方、東洋世界では「カンプチア」がより広く使用される傾向がある。

「クメール」という言葉もカンボジアを指す場合がある。元来、「カンボジア」は主に民族を、「クメール」は言語を指す傾向があったが、現代ではその区別は曖昧になっている。

3. 歴史

カンボジアの歴史は、先史時代から現代に至るまで、多くの変遷を経てきた。古代にはインド文化の影響を受けた王国が興亡し、中世には東南アジア屈指の大帝国であるクメール王朝(アンコール王朝)が繁栄を極めた。しかし、その後は衰退期を迎え、近隣諸国の影響下に置かれるようになり、19世紀にはフランスの植民地となった。20世紀後半には独立を達成するも、長きにわたる内戦とクメール・ルージュによる大虐殺という悲劇を経験した。近年は和平が確立され、国家再建と経済発展が進められているが、依然として多くの課題を抱えている。

3.1. 先史時代

カンボジアにおける人類居住の痕跡は、更新世にまで遡る。メコン川沿いの段丘、特にストゥントレン州、クラチえ州、カンポット州からは、石英や珪岩でできた礫器が発見されている。

完新世には、狩猟採集民の共同体が存在した考古学的証拠がある。カンボジアで最も古い考古学遺跡とされるのは、バタンバン州にあるラーン・スピアン洞窟であり、これはホアビン文化期(紀元前6000年頃)に属すると考えられている。この洞窟の下層からは、放射性炭素年代測定により紀元前6000年頃のものとされる遺物が出土している。同遺跡の上層からは、カンボジア最古とされる土器を含む、新石器時代への移行を示す証拠が見つかっている。

完新世から鉄器時代にかけての考古学的記録は限られている。紀元前3千年紀には、北部から最初の稲作農耕民が移住してきた。カンボジアにおける鉄器の使用は紀元前500年頃に始まったとされ、その証拠は現在のタイのコラート高原からもたらされている。カンボジア国内では、バクセイ・チャムクロン寺院などのアンコール遺跡の下層から鉄器時代の集落跡が発見されている。また、アンコールの北西数キロメートルのロヴェア遺跡では、円形の土塁が発見されている。これらの遺跡から出土した埋葬品は、食料供給の改善、交易の存在、社会構造および労働組織の存在を示している。

1950年代後半には、メモット近郊の赤土地帯および隣接するベトナムの地域で、「円形土塁」が発見された。これらの機能や年代については議論が続いているが、一部は紀元前2千年紀に遡る可能性も指摘されている。その他の年代不詳の先史時代遺跡としては、古都ウドン近郊のサムロン・セン(1875年に最初の調査開始)や、北部バンテイメンチェイ州のプーム・スナイ遺跡などがある。プーム・スナイ遺跡や南東部のプロヘアー遺跡から出土したガラス玉の種類は、当時、主に二つの交易ネットワークが存在したことを示唆している。これらのネットワークは時間的・空間的に分離しており、紀元後2世紀から4世紀頃に、おそらく社会政治的な権力変化により、一方のネットワークから他方へと移行したと考えられている。

3.2. 扶南と真臘

1世紀頃、現在のカンボジア南部からベトナム南部のメコンデルタ地帯を中心に、インド文化の影響を強く受けた扶南(フナン)という王国が成立した。扶南は港市国家として海上交易で繁栄し、インドの宗教(ヒンドゥー教、仏教)、サンスクリット、政治体制などを積極的に取り入れた。中国の史書には、扶南が中国と使節を交換していたことや、その繁栄ぶりが記録されている。扶南の主要な港市であったオケオ(現在のベトナム領)からは、ローマ帝国の金貨やインドの宝飾品などが出土しており、広範な交易ネットワークを持っていたことがうかがえる。

6世紀後半になると、扶南はクメール人によって建国された真臘(チェンラ)によって徐々に圧迫され、7世紀半ばには滅亡した。真臘はメコン川中流域を拠点とし、扶南の文化や制度を継承しつつ、クメール人独自の文化を発展させた。真臘は当初、陸真臘と水真臘に分裂していたが、やがて統一され、勢力を拡大した。しかし、8世紀末には再び分裂し、ジャワ島のシャイレーンドラ朝の侵攻を受けるなど、政治的に不安定な時期が続いた。この混乱期を経て、9世紀初頭にジャヤーヴァルマン2世が登場し、クメール王朝(アンコール王朝)を創始することになる。

3.3. クメール王朝(アンコール時代)

9世紀初頭、ジャヤーヴァルマン2世(在位:802年頃 - 835年頃)が、分裂していたクメールの諸侯を統一し、ジャワからの独立を宣言して自らを「デーヴァラージャ(神王)」と称したことにより、クメール王朝(アンコール王朝)が成立した。ジャヤーヴァルマン2世とその後の王たちは、神王崇拝の儀礼を確立し、アンコール地方に次々と首都を建設した。

クメール王朝は、9世紀から15世紀にかけて東南アジア大陸部で広大な領域を支配し、強大な国力を誇った。特に12世紀にはスールヤヴァルマン2世によってヒンドゥー教寺院であるアンコール・ワットが、12世紀末から13世紀初頭にかけてはジャヤーヴァルマン7世によって仏教(大乗仏教)寺院であるアンコール・トム(バイヨン寺院を含む)などが建設され、クメール建築と彫刻の粋を極めた。これらの壮大な宗教建築群は、王権の誇示と宇宙の調和を象徴するものであった。

アンコールは当時、世界最大級の都市であり、灌漑システムに支えられた高度な農業技術によって多くの人口を養っていた。2007年の国際研究チームによる衛星写真や最新技術を用いた調査では、アンコール都市圏の広さは約2980 km2に及び、最大で100万人の人口を擁していた可能性が指摘されている。

文化的には、当初はヒンドゥー教(特にシヴァ派とヴィシュヌ派)が主流であったが、ジャヤーヴァルマン7世の時代には大乗仏教が篤く信仰された。13世紀頃にはスリランカから上座部仏教の僧侶が訪れ、徐々に上座部仏教が広まっていった。1295年にインドラヴァルマン3世が即位すると、上座部仏教が国教となった。

しかし、13世紀後半になると、モンゴル帝国のクビライによる侵攻の脅威(結果的に服属して朝貢することで回避)や、繰り返されるチャンパやシャム(アユタヤ王朝)との戦争、さらには王位継承をめぐる内紛などにより、王朝は徐々に衰退していった。

3.4. 暗黒時代(アンコール以降)

15世紀前半、クメール王朝は西隣のアユタヤ王朝(シャム)による度重なる侵攻を受け、1431年には首都アンコールが陥落した。これに加えて、気候変動による旱魃や洪水、あるいは灌漑システムの崩壊など、生態学的な問題も衰退の一因となった可能性が指摘されている。アンコール放棄後、クメールの王都はプノンペン近郊のチャトゥมุก(チャウドゥムック)、次いでロンヴェク、そしてウドンへと遷都を繰り返した。この時代は、クメール王朝の栄光が失われ、政治的・経済的に不安定な状況が続いたため、「カンボジアの暗黒時代」とも呼ばれる。

この時期、カンボジアは西のシャムと東のベトナム(黎朝、阮朝)という二つの強国に挟まれ、両国からの圧迫を受け続けた。カンボジアの王はしばしば両国のいずれかに朝貢し、その属国同然の立場に置かれた。国内では王位継承をめぐる争いが絶えず、シャムやベトナムが介入して自らに都合の良い王を擁立することもあった。

経済的には、アンコール時代の広大な灌漑農業は衰退し、内陸交易も停滞した。一方で、16世紀頃からはポルトガル人やスペイン人、オランダ人といったヨーロッパの商人や宣教師が訪れるようになり、限定的ながらも海上交易が行われた。特にロンヴェクは港市として一時的に繁栄したが、これも1594年にアユタヤ王朝のナレースワン王によって破壊された。

ベトナムは徐々に南進し、メコンデルタ地域(古来クメールの領土であったが、扶南時代からベトナム人の入植が進んでいた)を支配下に収めていった。17世紀には、クメール王チェイ・チェッタ2世がベトナム人(阮氏広南国)のメコンデルタへの入植を公に許可し、これが後の領土問題の遠因となった。

また、この時代には山岳民族であるクメール・ルー族が、シャム人、アンナン人(ベトナム人)、そしてカンボジア人自身によって絶えず狩り立てられ、奴隷として連れ去られるという悲劇も記録されている。

3.5. フランス植民地時代

19世紀半ば、カンボジアはシャム(タイ)とベトナム(阮朝)の双方から圧迫を受け、亡国の危機に瀕していた。この状況を打開するため、1863年、国王ノロドムはフランスとの間に保護条約を締結し、カンボジアはフランスの保護国となった。この条約により、カンボジアは外交権をフランスに委ねる一方、内政に関してはある程度の自治権を維持した。しかし、1884年にはより厳しい内容の条約が強制され、フランスの支配力は一層強化された。1887年には、カンボジアはフランス領インドシナ連邦に編入された。

フランスの植民地支配下では、道路、鉄道、港湾などのインフラ整備がある程度進められたが、その主な目的はフランスの経済的利益のためであった。伝統的なカンボジア社会は大きく変容し、フランス人官僚やベトナム人移民が行政や経済の主要な地位を占めるようになった。一方、カンボジアの王室は存続を許され、象徴的な権威を保った。1904年にノロドム王が死去すると、フランスは王位継承に介入し、ノロドムの弟であるシソワットを国王に据えた。1941年、シソワットの息子モニボン王が死去すると、フランスは独立志向が強いと見なされたモニボンの息子モニレットを避け、シソワット王の孫(母方がシソワット家)にあたる若きノロドム・シハヌークを国王に選んだ。フランスはシハヌークを容易に操れると考えたが、この判断は後に覆されることになる。

第二次世界大 წინ中の1940年から1941年にかけてタイ・フランス領インドシナ紛争が勃発し、日本の仲介による東京条約の結果、カンボジアはバタンバン、シェムリアップなど一部領土をタイに割譲した。1941年から1945年にかけては日本軍がカンボジアを占領した(日本占領時期のカンボジア)。日本の敗戦が濃厚となった1945年3月9日、日本軍は仏印処理(明号作戦)を実行してフランス植民地政府を解体し、カンボジアは名目的な独立を宣言した(カンボジア王国(1945年))。しかし、日本の降伏後、フランスが再支配を試み、カンボジアは再びフランス連合内の自治領となった。

この間、カンボジア国内では独立運動が高まりを見せていた。シハヌーク国王は巧みな外交手腕を発揮し、フランスとの交渉を進めた。最終的に、1953年11月9日、カンボジアはフランスから完全独立を達成した。

3.6. 独立と内戦

1953年にフランスから完全独立を果たした後、カンボジアはノロドム・シハヌーク国王(後に国家元首)の指導の下、中立外交政策を掲げ、冷戦下の国際社会で独自の道を歩もうとした。しかし、隣国ベトナムで激化するベトナム戦争の余波はカンボジアにも及び、国内は次第に不安定化していった。アメリカ合衆国によるホーチミン・ルートへの爆撃、国内の左右両派の対立、そしてクメール・ルージュの台頭は、カンボジアを長期にわたる内戦へと導き、国民に甚大な苦難をもたらした。

3.6.1. シアヌーク時代(1953年 - 1970年)

独立後のカンボジアは、ノロドム・シハヌーク(当初は国王、1955年に父ノロドム・スラマリットに譲位後は政治家として首相、1960年に父王死去後は国家元首)の指導の下、非同盟・中立政策を基本とした。シハヌークは、冷戦下の米ソ対立や近隣諸国との複雑な関係の中で、カンボジアの独立と平和を維持しようと努めた。彼は国内政治においては人民社会主義共同体(サンクム・リアハ・ニヨム)を結成し、圧倒的な支持を得て政権を運営した。

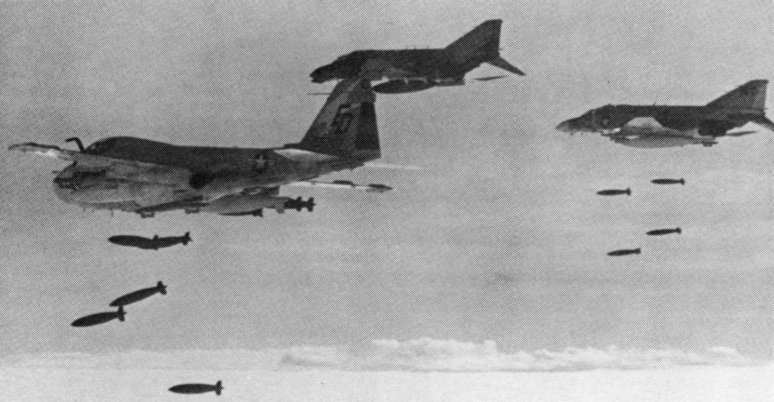

しかし、ベトナム戦争が激化すると、カンボジアの中立政策は困難に直面する。シハヌークは、南ベトナム解放民族戦線(ベトコン)がカンボジア領内のホーチミン・ルートやシハヌーク・トレイルを聖域として利用することを黙認した。これは、北ベトナムとの友好関係を維持し、アメリカの介入を避けるための苦渋の選択であった。一方で、1967年12月にはワシントン・ポスト紙の記者スタンレー・カーナウに対し、もしアメリカがベトコンの聖域を爆撃するなら、カンボジア人が殺害されない限り反対しないと述べている。同様のメッセージは、1968年1月にもアメリカ大統領リンドン・ジョンソンの特使チェスター・ボールズに伝えられた。しかし、公にはアメリカによるカンボジア領内への空爆を非難し、1969年3月26日には「これらの犯罪的な攻撃は直ちに、そして決定的に停止されなければならない」と述べた。それにもかかわらず、アメリカ軍によるカンボジア領内への秘密爆撃(メニュー作戦)は継続された。

国内では、シハヌーク政権の汚職や経済停滞に対する不満が高まり、左右両派の対立も先鋭化していった。

3.6.2. クメール共和国と内戦(1970年 - 1975年)

1970年3月18日、シハヌークが外遊中に、親米派のロン・ノル首相兼国防相とシソワット・シリク・マタク副首相らが無血クーデターを起こし、シハヌークを国家元首の座から追放した。ロン・ノル政権は10月9日にクメール共和国の樹立を宣言し、アメリカからの軍事・経済援助を受けて共産主義勢力と対決する姿勢を鮮明にした。

クーデター後、新政権はカンボジア領内にいた北ベトナム軍とベトコンに対して撤退を要求したが、彼らは聖域と補給路を維持するために新政府軍への攻撃を開始した。一方、中華人民共和国の北京市に亡命したシハヌークは、かつて敵対していた中国共産党の支援を受け、カンプチア王国民族連合政府(GRUNK)の樹立を宣言し、国民にロン・ノル政権打倒を呼びかけた。これにより、ロン・ノル政権軍、それを支援するアメリカ軍と南ベトナム軍、そしてシハヌーク派、カンプチア王国民族解放戦線(FUNK、実質的にはポル・ポト派のクメール・ルージュが主導)、北ベトナム軍、ベトコンが入り乱れて戦うカンボジア内戦が本格化した。

アメリカ軍は1970年4月にカンボジア領内へ地上侵攻(カンボジア作戦)し、また1973年8月まで大規模な空爆(フリーダム・ディール作戦など)を続けた。この爆撃により、数十万人のカンボジア市民が犠牲となり、数百万人が国内避難民となった。この混乱はクメール・ルージュの勢力拡大を助長し、農村部を中心に支配地域を広げていった。

ソビエト連邦の公文書によると、1970年の北ベトナム軍によるカンボジア侵攻は、クメール・ルージュの明確な要請によるものであり、ポル・ポトの副官であったヌオン・チアが交渉にあたったとされる。

クメール共和国政府は、アメリカからの莫大な軍事・経済援助にもかかわらず、汚職の蔓延、指導者間の対立、軍の士気の低さなどから弱体化していった。一方、クメール・ルージュは勢力を拡大し、1975年1月1日に首都プノンペン攻略を目指す総攻撃を開始した。ロン・ノル政権軍は必死の抵抗を試みたが、アメリカ議会が追加援助を拒否したことで補給が途絶え、1975年4月17日、ついにプノンペンは陥落し、クメール共和国は崩壊した。アメリカ合衆国はこれに先立つ4月12日にイーグル・プル作戦によって大使館員らを撤退させていた。

3.6.3. クメール・ルージュ政権(民主カンプチア)とキリング・フィールド(1975年 - 1979年)

1975年4月17日にプノンペンを制圧したクメール・ルージュ(カンボジア共産党)は、国名を民主カンプチアと改め、ポル・ポトを首相とする一党独裁の共産主義政権を樹立した。当初、国家元首にはノロドム・シハヌークが就任したが、実権はポル・ポトを中心とする党中央が掌握しており、シハヌークは1976年に辞任し軟禁された。

クメール・ルージュ政権は、毛沢東思想やスターリン主義の影響を受けつつも、独自の原始共産制ともいえる極端な社会主義政策を実行した。都市は資本主義の温床であるとして否定され、プノンペンをはじめとする都市の住民は強制的に農村へ移住させられ、集団農場での過酷な労働に従事させられた。貨幣制度、市場経済、宗教、伝統文化はことごとく否定・破壊され、学校や病院も閉鎖された。

この過程で、旧ロン・ノル政権の関係者、軍人、警察官、官僚、知識人(医師、教師、技術者など)、宗教家、芸術家、さらには眼鏡をかけている者、外国語を話せる者、特定の地域出身者など、およそ「反革命的」と見なされた人々が「新人民」として敵視され、大規模な粛清と虐殺の対象となった。特に、プノンペンのトゥール・スレン(S21)は政治犯収容所兼拷問施設となり、約1万7千人が収容され、生きて出られた者はわずか数名であったと言われる。全国各地には「キリング・フィールド」と呼ばれる処刑場が作られ、罪のない多くの人々が組織的に殺害された。

この「偉大な飛躍」と称された急進的な社会変革は、飢餓、病気、過労、そして虐殺によって、カンボジア国民に未曾有の悲劇をもたらした。ポル・ポト政権下の1975年から1979年までの3年8ヶ月20日間の死者数は、正確には不明であるが、当時の総人口約700万~800万人のうち、100万人から300万人(一説には200万人前後が有力)にのぼると推定されている。これは、民主主義、人権、そして社会的弱者に対する壊滅的な影響を与えた、20世紀最悪のジェノサイドの一つとして記憶されている。

少数民族も激しい弾圧の対象となり、特にイスラム教を信仰するチャム族は人口の半数近くが殺害されたとも言われる。また、ベトナム系住民も迫害を受け、多くが国外へ脱出した。

クメール・ルージュ政権は、95%の仏教寺院を破壊し、伝統的なクメール建築の多くを破壊した。この時代はカンボジアの文化と社会にとって暗黒の時代であった。

3.6.4. ベトナムによる占領と移行期(カンプチア人民共和国)(1979年 - 1992年)

クメール・ルージュ政権(民主カンプチア)による度重なるベトナム領への越境攻撃と、国内での大虐殺を背景に、1978年12月25日、ベトナム軍はカンプチア救国民族統一戦線(FUNSK、後のカンボジア人民革命党)と共にカンボジアへ侵攻した(カンボジア・ベトナム戦争)。1979年1月7日には首都プノンペンが陥落し、クメール・ルージュ政権はタイ国境地帯へ逃れた。

1月10日、ベトナムの支援の下、ヘン・サムリンを議長(国家元首)とするカンプチア人民共和国が樹立された。この新政権は、親ソ連・親ベトナムの社会主義国家であり、旧クメール・ルージュ幹部のうちポル・ポト派と袂を分かった人々が中心となった。しかし、国際社会の多く(特に西側諸国、中国、ASEAN諸国)は、ベトナムによる軍事介入を侵略行為と見なし、カンプチア人民共和国を承認せず、国連におけるカンボジアの代表権は追放されたクメール・ルージュを中心とする民主カンプチア連合政府(CGDK、1982年結成。クメール・ルージュ、ノロドム・シハヌーク派、ソン・サン派の三派連合)が保持し続けた。

ベトナム軍の駐留とカンプチア人民共和国政府による統治は、クメール・ルージュ残党や他の抵抗勢力との内戦を継続させ、カンボジアは再び長期にわたる戦乱状態に陥った。国際社会からはベトナムに対する経済制裁が科され、カンボジアの復興は遅々として進まなかった。

1980年代後半になると、ソ連のペレストロイカや冷戦の終結といった国際情勢の変化を受け、和平への動きが活発化した。1989年にベトナム軍はカンボジアから撤退を開始し、1991年10月23日にはフランスのパリで、カンボジアの全ての紛争当事者と関係国が参加してパリ包括和平協定が調印された。

この協定に基づき、国際連合カンボジア暫定統治機構(UNTAC)が1992年から1993年にかけてカンボジアの統治を行い、停戦監視、武装解除、難民帰還、自由で公正な選挙の実施、憲法制定などを支援した。これは、カンボジアが長く続いた戦乱から抜け出し、平和と民主主義を再建するための重要な一歩となった。

3.7. 現代(1993年 - 現在)

1991年のパリ和平協定以降、カンボジアは長い内戦と混乱の時代を経て、新たな国家建設の道を歩み始めた。国連カンボジア暫定統治機構(UNTAC)の支援の下、1993年には総選挙が実施され、立憲君主制が復活した。しかし、その後も政治的対立や不安定な状況が続き、フン・セン首相による長期政権が確立された。経済的には一定の成長を遂げているものの、民主主義の定着、人権問題、汚職、貧富の差の拡大など、多くの課題を抱えながら現代に至っている。

3.7.1. 王政復古と和平樹立への努力

パリ和平協定に基づき、1992年3月から国際連合カンボジア暫定統治機構(UNTAC)による統治が開始された。UNTACは、カンボジアの行政、治安維持、選挙管理など広範な権限を有し、約2万人の文民・軍事要員を派遣してカンボジアの平和構築と民主化を支援した。

1993年5月、UNTACの監視下で制憲議会選挙が実施された。この選挙には複数の政党が参加し、投票率は約90%に達した。選挙の結果、ノロドム・ラナリット王子(ノロドム・シハヌークの息子)率いるフンシンペック党が第一党となり、次いでフン・セン率いるカンボジア人民党(CPP、旧カンボジア人民革命党)が第二党となった。

選挙後、制憲議会は新憲法を制定し、1993年9月24日にカンボジアは立憲君主制国家として再出発した。ノロドム・シハヌークが国王に復位し、フンシンペック党とカンボジア人民党による連立政権が発足した。ラナリットが第一首相、フン・センが第二首相に就任するという権力分担体制がとられた。

この時期、UNTACの活動や国際社会の支援により、国内の治安は徐々に回復し、難民の帰還も進んだ。しかし、依然としてクメール・ルージュの残存勢力はタイ国境地帯で武力抵抗を続けており、完全な和平樹立には至っていなかった。国内外の和平確立のための努力は、その後も粘り強く続けられた。

3.7.2. フン・セン政権と政治状況

1993年の総選挙後、フンシンペック党とカンボジア人民党(CPP)による連立政権が発足したが、両党間の権力闘争は絶えなかった。1997年7月には、第二首相であったフン・センが武力を用いて第一首相ノロドム・ラナリットを追放する事実上のクーデターが発生し、フン・セン率いるCPPが実権を掌握した。この事件はカンボジアの民主化プロセスに大きな影を落とした。

その後、フン・センは首相として長期にわたり政権を維持し、カンボジアの政治はCPPによる一党優位体制が強固なものとなった。1999年にはカンボジアは東南アジア諸国連合(ASEAN)に加盟し、国際社会への復帰を果たした。2004年にはノロドム・シハヌーク国王が退位し、息子のノロドム・シハモニが新国王に即位した。

フン・セン政権下で、カンボジアは内戦からの復興を進め、外国からの投資や中国の一帯一路構想によるインフラ開発支援などもあり、2000年代から2010年代にかけて高い経済成長を達成した。一方で、その政権運営は権威主義的と評され、人権侵害、報道の自由や言論の自由の抑圧、汚職の蔓延、野党勢力への弾圧などが国際的な批判を浴びた。

国連の支援を受けて設置されたカンボジア特別法廷は、クメール・ルージュ政権時代の指導者たちの戦争犯罪や人道に対する罪などを裁くために活動を開始した。2010年には元S21収容所所長のカン・ケク・イウ(ドッチュー)が、2014年には元国家幹部会議長のキュー・サムファンと元人民代表議会議長のヌオン・チアが有罪判決を受けた。しかし、フン・セン首相はクメール・ルージュの元幹部に対する広範な裁判や捜査には消極的であった。

2013年の総選挙では、野党カンボジア救国党(CNRP)が躍進し、CPPの議席を大幅に減らした。CNRPは選挙不正を訴え、大規模な反政府デモが続いたが、政府軍による弾圧で終結した。2017年には、最高裁判所がCNRPの解党を命じ、主要な野党が排除された状況で2018年の総選挙が行われ、CPPが国民議会の全議席を獲得した。これにより、カンボジアは事実上の一党独裁体制となったと見なされている。

世界的なCOVID-19のパンデミックは、2020年初頭にカンボジアにも拡大した。2020年の大部分は感染拡大を最小限に抑えていたが、2021年初頭の大規模な感染爆発により医療体制が逼迫し、数度のロックダウンが実施された。国際的な渡航制限により観光産業が特に大きな打撃を受けるなど、経済への影響も深刻であった。

フン・セン首相は、1985年の就任以来、世界で最も長く政権を担った指導者の一人となった。野党や批判勢力に対する弾圧が非難されてきた。2021年12月、フン・センは息子のフン・マネットを後継者として支持することを表明し、2023年7月の総選挙後、フン・センは首相を辞任し、8月22日にフン・マネットが新首相に就任した。この選挙では、主要野党であるキャンドルライト党が失格とされたため、CPPが再び圧勝した。国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチは、2022年のコミューン選挙における多数かつ重大な選挙不正や投票改ざんを指摘する報告書を発表している。

現在のカンボジアは、政治的安定と経済成長を維持しつつも、民主主義の深化、人権状況の改善、少数派や社会的弱者の権利擁護、そして権威主義的統治からの脱却といった多くの課題に直面している。

4. 地理

カンボジアは、面積18.10 万 km2を有し、全土が熱帯に位置し、北緯10度から15度、東経102度から108度の間に広がっている。北西はタイ、北東はラオス、東と南東はベトナムと国境を接している。南西にはタイランド湾に面した約443 kmの海岸線を持つ。

カンボジアの景観は、高地と低い山々に囲まれた低地の中央平野が特徴で、ここには東南アジア最大の湖であるトンレサップ湖とメコン川デルタの上流域が含まれる。この中央平野から外側に向かって、標高約198 m (650 ft)まで緩やかに隆起する森林に覆われた移行平野が広がっている。カンボジアの森林被覆率は総面積の約46%(2020年時点で8,068,370ヘクタール)であり、1990年の11,004,790ヘクタールから減少している。2020年には、自然再生林が7,464,400ヘクタール、植林地が603,970ヘクタールを占めている。自然再生林のうち4%が原生林(人間の活動の明らかな兆候がない自生樹種で構成される)と報告されている。2015年時点では、森林面積の100%が国有であると報告されている。

4.1. 地形

カンボジアの地形は多様性に富んでいる。国土の中央部には広大な中央平野が広がり、これはメコン川とその支流、そして東南アジア最大の淡水湖であるトンレサップ湖によって形成されている。トンレサップ湖は雨季になると面積が乾季の数倍にまで拡大し、周囲の平野に肥沃な堆積物をもたらすため、古くから稲作が盛んに行われ、カンボジアの心臓部となっている。この地域の多くは生物圏保護区に指定されている。

平野部の北側には砂岩の断層崖が東西に約321868 m (200 mile)以上にわたって延びており、ダンレク山地の南限を形成している。この崖は平野から急激に隆起し、標高は183 m (600 ft)から549 m (1800 ft)に達する。

東部地域を南流するメコン川の東側では、移行平野が徐々に東部高地へと移行し、森林に覆われた山々や高原がラオスやベトナムへと続いている。

南西部には、カルダモン山脈(クラヴァン山脈)とエレファント山脈(ダムレイ山脈)という二つの主要な山塊があり、トンレサップ湖とタイランド湾の間の広大な地域を覆う高原地帯を形成している。この人里離れた広大な地域には、カンボジア最高峰であるアオラル山(標高1813 m (5949 ft))がそびえている。タイランド湾に面した南部沿岸地域は、狭い低地帯であり、鬱蒼とした森林に覆われ人口は希薄で、南西部の高地によって中央平野から隔絶されている。

4.2. 気候

カンボジアの気候は、東南アジアの他の地域と同様、モンスーンの影響を強く受けており、明確な季節差があるため熱帯湿潤乾燥気候として知られている。

年間を通じて気温は高く、平均気温は21 °Cから35 °Cの間で推移する。

- 雨季:5月から10月まで続き、南西モンスーンがタイランド湾とインド洋から湿った空気を運び込むため、降水量が多くなる。特に9月から10月にかけて最も降雨量が多い。この時期の気温は比較的低く、湿度が高い。

- 乾季:11月から4月まで続き、北東モンスーンが乾燥した空気をもたらす。1月から2月が最も乾燥する時期であり、4月には気温が40 °Cに達することもある。

カンボジアはフィリピンと並び、東南アジアで最も気候変動の影響を受けやすい国の一つとされている。ほぼ全ての州が気候変動の影響を受けており、特に沿岸部の農村地域は危険にさらされている。カンボジア気候変動同盟によると、清浄な水の不足、極端な洪水、土砂崩れ、海面上昇、そして破壊的な暴風雨が特に懸念されている。気候変動はまた、近年トンレサップ湖の水位、生態系、生産性に大きな影響を与え、カンボジア人口の大部分の食料安全保障と農業に影響を及ぼしている。

2001年と2002年には大規模な洪水が発生し、ほぼ毎年ある程度の洪水が発生している。2020年の太平洋台風シーズンには、カンボジアの17州が深刻な洪水被害を受けた。

4.3. 生物多様性と環境問題

カンボジアの生物多様性は、主に季節性の熱帯林(記録されている樹木種は約180種)と河畔林の生態系に基づいている。科学的に記録されている生物種は、哺乳類212種、鳥類536種、爬虫類240種、淡水魚850種(トンレサップ湖地域)、海水魚435種にのぼる。この生物多様性の多くは、トンレサップ湖とその周辺の生物圏保護区に集中している。

トンレサップ生物圏保護区は、トンレサップ湖を囲む保護区であり、湖とカンプチア・トム州、シェムリアップ州、バタンバン州、ポーサット州、カンプチア・チュナン州、バンテイメンチェイ州、パイリン州、ウドーミアンチェイ州、プレアヴィヒア州の9つの州を含んでいる。1997年にユネスコの生物圏保護区として登録された。その他の主要な生息地としては、モンドルキリ州の常緑フタバガキ林と乾燥フタバガキ林(ケオ・セイマ野生生物保護区、プノン・プリック野生生物保護区、スレポック野生生物保護区によって保護されている)、ラタナキリ州、そしてカルダモン山脈の生態系(プレアモニボン国立公園、ボトム・サコー国立公園、プノン・アオラル野生生物保護区、プノン・サムコス野生生物保護区など)がある。

世界自然保護基金(WWF)は、カンボジアに6つの異なる陸上エコリージョン(カルダモン山脈熱帯雨林、インドシナ中央部乾燥林、東南インドシナ乾燥常緑樹林、南部アンナン山脈熱帯林、トンレサップ淡水沼沢林、トンレサップ・メコン泥炭沼沢林)を認定している。

カンボジアにおける森林破壊の進行速度は世界で最も高い水準にあり、しばしば国内で最も破壊的な単一の環境問題と認識されている。カンボジアの原生林被覆率は、1969年の70%以上から2007年にはわずか3.1%にまで減少した。2007年以降、原生林は3220 km2未満しか残っておらず、その結果、カンボジアの森林保護区の将来的な持続可能性は深刻な脅威にさらされている。2010年から2015年の年間森林破壊率は1.3%であった。環境悪化は国立公園や野生生物保護区にも大規模に及んでおり、多くの絶滅危惧種や固有種が生息地の喪失により絶滅の危機に瀕している。カンボジアにおける森林破壊の原因は、機会主義的な違法伐採から、大規模な建設プロジェクトや農業活動による大規模な伐採まで多岐にわたる。森林破壊には、地元住民、カンボジアの企業や当局、そして世界中の多国籍企業が関与している。

特にラオスによる大メコン圏における水力発電開発計画は、「ベトナムとカンボジアの食料供給に対する真の危険」をもたらすとされる。上流のダムは、カンボジアのタンパク質の大部分を供給する魚類資源を危機にさらし、また、ベトナムの穀倉地帯に必要なメコン川の沈泥を奪う可能性がある。東南アジア最大の淡水湖であるトンレサップ湖の豊かな漁業は、貧困国のタンパク質を主に供給している。この湖は乾季にはほとんど姿を消し、雨が降るとメコン川からの水の逆流によって大きく拡大する。ワシントン大学のゴードン・ホルトグリーブ教授は、「これらの魚は、経済的にも栄養的にも彼らの生活にとって非常に重要である」と指摘し、メコン川に建設された、あるいは建設中のダムのいずれも「漁業にとって良い結果をもたらしていない」と述べている。

2010年代には、カンボジア政府と教育システムは、国内および国際的な環境団体との関与と協力を強化している。カンボジアの新たな国家環境戦略行動計画(NESAP)は、2016年後半から2023年にかけて実施される予定であり、同国のグリーン成長と環境的に持続可能な成長を促進するための新しいアイデアが含まれている。

地雷問題も深刻である。内戦中に大量に埋設された地雷や不発弾により、1970年以降6万人以上の市民が死亡し、さらに数万人が負傷または身体障害を負ったと推定されている。報告された地雷による死傷者数は2005年の800人から2013年には111人(死者22人、負傷者89人)へと大幅に減少したが、地雷から生還した成人はしばしば手足の切断を余儀なくされ、生活のために物乞いに頼らざるを得ない状況にある。カンボジアは2025年までに地雷除去を完了する見込みであるが、孤児や人口290人あたり1人の割合で存在する切断者など、社会的・経済的な後遺症は今後も長年にわたりカンボジアに影響を与え続けると予想される。カンボジア地雷・UXO犠牲者情報システムによると、1979年から2013年の間に、地雷と不発弾だけで44,630人が負傷した。

5. 政治

カンボジアの政治体制は、1993年に制定された憲法に基づき、国王を元首とする立憲君主制であり、議会制民主主義と複数政党制を採用している。しかし、実際にはカンボジア人民党(CPP)が長期にわたり政権を掌握しており、権威主義的な傾向が指摘されている。民主主義の発展、人権状況の改善、汚職の撲滅などが主要な政治課題となっている。

5.1. 政府構造

カンボジアの政府構造は、1993年憲法に基づき、国王を元首とする立憲君主制である。国王の地位は終身であるが、象徴的な存在であり、政治的実権は持たない。国王は王室評議会によってノロドム家とシソワット家の王族の中から選出される。現在の国王は2004年に即位したノロドム・シハモニである。

行政権は、首相を長とする内閣が担う。首相は国王によって任命されるが、実際には国民議会(下院)の承認を必要とする。現在の首相は2023年に就任したフン・マネットである。

立法権は、国民議会(下院)と元老院(上院)からなる両院制の議会が有する。国民議会議員(定数125)は比例代表制による直接選挙で選出され、任期は5年である。元老院議員(定数61)のうち2名は国王が任命し、2名は国民議会が選出し、残りはコミューン評議員によって24州から選出される。元老院議員の任期は6年である。

公式には複数政党制民主主義を標榜しているが、実際にはカンボジア人民党(CPP)と前首相フン・セン(現上院議長)が長年にわたり政権を独占してきた。国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチの東南アジア担当ディレクター、デビッド・ロバーツは、カンボジア政府を「表面的な民主主義を介した比較的権威主義的な連合体」と評している。民主主義の発展は道半ばであり、権力の集中や野党への圧力などが課題とされている。

5.2. 主要政党と選挙

カンボジアの主要政党は、長らく政権与党の地位にあるカンボジア人民党(CPP)である。かつてはフンシンペック党やサム・ランシー党(後にカンボジア救国党(CNRP)に合流)などが主要な野党勢力として存在したが、近年はCPPの一党優位体制が顕著になっている。

選挙制度は、国民議会議員選挙(下院選挙)が5年ごとに行われる。

過去の主要な選挙としては、

- 1993年総選挙:UNTAC監視下で実施され、フンシンペック党が第一党、CPPが第二党となり、連立政権が樹立された。

- 1998年総選挙:CPPが第一党となり、フンシンペック党との連立政権が継続したが、CPPの主導権が強まった。

- 2003年総選挙:CPPが議席を増やし、フンシンペック党、サム・ランシー党との連立交渉を経て政権を維持した。

- 2013年総選挙:野党カンボジア救国党(CNRP)が躍進し、CPPは辛勝。選挙結果をめぐり大規模な抗議デモが発生した。

- 2018年総選挙:CNRPが解党された状況下で実施され、CPPが国民議会の全議席を獲得した。これにより、事実上の一党独裁体制が確立されたと批判された。

- 2023年総選挙:主要野党キャンドルライト党が失格処分となり、CPPが再び圧勝した。

野党や市民社会の活動は、政府からの圧力や制限に直面することが多く、政治参加の自由や公正な選挙の実施については国際社会から懸念が示されている。特に2017年のCNRP解党以降、政治的多元主義は著しく後退したと評価されている。

5.3. 司法制度と法律

カンボジアの司法制度は、裁判所、検察庁、そして弁護士会から構成される。最高裁判所を頂点とし、控訴裁判所、各州・首都裁判所が設置されている。また、クメール・ルージュ政権下で行われた重大な犯罪を裁くために、国連の支援を受けてカンボジア特別法廷(ECCC)が設置された。

カンボジアの法律は、フランス法の影響を受けた大陸法体系を基本としている。内戦とクメール・ルージュ政権時代に法制度は完全に破壊されたため、1993年の和平以降、国際社会の支援(特に日本による法整備支援)を受けながら、民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法などの基本法典の整備が進められてきた。2007年には民事訴訟法が、2011年には民法が施行された。

しかし、司法の独立性、裁判官や検察官の能力、法執行の公正さといった点では多くの課題が指摘されている。裁判所が行政府、特に与党カンボジア人民党の影響を強く受けているとの批判があり、法治主義の確立は道半ばである。汚職も司法制度の信頼性を損なう要因の一つとされている。

1932年にカンボジアの法曹界が設立されたが、1978年までにクメール・ルージュ政権によって法制度全体が根絶された。裁判官や弁護士は「階級の敵」とみなされて処刑され、国内に残って生き残った法曹関係者はわずか6人から12人であったと言われている。弁護士が再び現れたのは、カンボジア王国弁護士会が設立された1995年以降である。

5.4. 人権と腐敗問題

カンボジアにおける人権状況は、国際社会から厳しい目が向けられている。フン・セン前首相およびカンボジア人民党(CPP)による長期政権下で、超法規的殺人や拷問を含む深刻な人権侵害が頻発し、加害者が処罰されない免罪符状態が続いていると米国務省の報告書は指摘している。

特に問題視されているのは、言論の自由、報道の自由、集会の自由の制限である。政府に批判的なジャーナリストや人権活動家、野党支持者への脅迫、不当な逮捕、訴追が後を絶たない。2017年には最大野党であったカンボジア救国党(CNRP)が解党させられ、多くの党幹部が政治活動を禁止された。これにより、政治的多元性が著しく損なわれたと批判されている。

土地問題も深刻で、政府高官や治安部隊、政府と癒着した企業による強制的な土地収用が横行している。これにより数十万人の住民が住居を追われ、生活基盤を失っている。国際人権連盟(FIDH)によれば、少なくとも400万ヘクタールの土地が収用され、77万人が影響を受けたと推定されている。

汚職問題もカンボジアの発展を妨げる大きな要因である。トランスペアレンシー・インターナショナルの腐敗認識指数では、カンボジアは常に世界で最も腐敗した国の一つとして評価されている。司法、警察、その他の国家機関における汚職は蔓延しており、政府高官による縁故主義や不処罰が常態化している。2010年に反汚職法が制定されたものの、内部告発者の保護は不十分であり、証明できない汚職を報告した場合には逆に投獄される可能性すらある。

これらの人権侵害や腐敗問題は、カンボジア社会の公正な発展を阻害し、貧困削減の努力を弱体化させ、国民の政府に対する信頼を損なっている。市民社会や国際人権団体は、カンボジア政府に対し、人権状況の改善と汚職対策の強化を強く求めている。

6. 対外関係

カンボジアの外交政策は、外務国際協力省が所管している。基本的な外交方針として、1993年憲法で内政不干渉、紛争の平和的解決、永世中立を謳っている。国際連合、世界銀行、国際通貨基金(IMF)、アジア開発銀行(ADB)、東南アジア諸国連合(ASEAN、1999年加盟)、世界貿易機関(WTO、2004年加盟)などの国際機関に加盟しており、2005年にはマレーシアで開催された第1回東アジア首脳会議にも参加した。

内戦終結後、国際社会からの支援を受けながら国家再建を進めており、多くの国と外交関係を樹立している。首都プノンペンには、アジアの近隣諸国や、パリ和平交渉で重要な役割を果たしたアメリカ、オーストラリア、カナダ、中国、欧州連合(EU)、日本、ロシアなど、20カ国以上の大使館が設置されている。これらの国際関係を通じて、様々な慈善団体が社会、経済、土木インフラのニーズを支援している。

6.1. 主要国との関係

- ベトナム:歴史的に複雑な関係にあり、国境問題も抱えている。ベトナム戦争中およびその後の内戦ではベトナムの強い影響下に置かれた時期もあったが、現在は経済的な結びつきが強まっている。

- タイ:歴史的に対立と協調を繰り返してきた。プレアヴィヒア寺院をめぐる国境紛争は、2008年に軍事衝突に発展したが、現在は沈静化している。経済・文化交流は活発である。

- 中国:2010年代以降、関係が急速に緊密化している。中国はカンボジアにとって最大の投資国であり、一帯一路構想の下でインフラ整備などに多額の援助を行っている。カンボジアは南シナ海問題などで中国の立場を支持することが多く、外交的に中国にとって重要なパートナーとなっている。

- アメリカ:内戦期にはロン・ノル政権を支援したが、その後は人権問題や民主主義の状況をめぐり、カンボジア政府に対して批判的な立場を取ることが多い。経済援助や文化交流は継続している。

- フランス:旧宗主国であり、言語(フランス語)や文化面でのつながりが深い。教育や法整備支援などの分野で協力関係にある。

- 日本:パリ和平交渉で重要な役割を果たし、内戦後の復興支援にも積極的に関与してきた。経済援助、インフラ整備、地雷除去、法整備支援など、多岐にわたる分野で協力関係を築いている。

- 韓国:近年、経済関係が急速に発展しており、投資や観光客が増加している。

国際社会からは、カンボジアの人権状況や民主主義の後退に対する懸念が表明されることがあり、特に欧米諸国からは経済制裁を示唆されるなど、外交的な圧力がかかることもある。カンボジアは、ASEANの一員として地域協力にも積極的に参加している。

世界平和度指数の2024年版によると、カンボジアは世界で70番目に平和な国と評価されている。

6.2. 国際機関への加盟状況

カンボジアは、多くの主要な国際機関に加盟し、国際社会の一員として活動している。

- 国際連合(UN):1955年に加盟。内戦後の和平構築プロセスでは、国連カンボジア暫定統治機構(UNTAC)が重要な役割を果たした。現在も国連の各種専門機関と協力し、開発、人権、保健などの分野で支援を受けている。

- 東南アジア諸国連合(ASEAN):1999年4月30日に10番目の加盟国となった。ASEANの枠組みの中で、地域の平和と安定、経済協力、文化交流などに積極的に参加している。

- 世界貿易機関(WTO):2004年に加盟。国際貿易のルールに基づき、経済のグローバル化に対応している。

- 世界銀行:加盟国として、貧困削減や持続可能な開発のための融資や技術支援を受けている。

- 国際通貨基金(IMF):加盟国として、経済安定化や財政改革に関する助言や支援を受けている。

- アジア開発銀行(ADB):地域の開発金融機関として、インフラ整備、教育、農業開発などの分野で融資や技術協力を行っている。

- 東アジア首脳会議(EAS):2005年の第1回会議から参加しており、東アジア地域の戦略的な対話と協力に関与している。

- アジア欧州会合(ASEM):アジアと欧州の間の対話と協力を促進する枠組みに参加している。

- フランコフォニー国際機関:旧宗主国フランスとの歴史的なつながりから、フランス語圏諸国の国際協力機関に加盟している。

これらの国際機関への加盟を通じて、カンボジアは国際的な基準や規範を導入し、開発課題に取り組み、国際社会における発言力と影響力を高めようと努めている。

7. 軍事

カンボジア王国軍(កងយោធពលខេមរភូមិន្ទクメール語、Kang Yothipol Khemarak Phoumin、略称:RCAF)は、陸軍、海軍、空軍、およびカンボジア王国憲兵隊(ジャンダルムリ)から構成される。これらは国防省の指揮下にあり、国防省は首相が統括する。カンボジア国王(現在はノロドム・シハモニ)が王国軍の最高司令官であるが、事実上の総司令官は首相である。

2000年初頭に導入された指揮系統の改訂は、カンボジア軍再編の重要な準備段階であった。これにより、国防省は高等司令部(HCHQ)の下に、兵站・財務、資材・技術サービス、防衛サービスを担当する3つの従属総局を形成した。現在の国防大臣はティア・セイハー(ティア・バン前国防相の息子)である。

2010年時点で、カンボジア王国軍の現役兵力は約10万2千人(予備役20万人)であった。カンボジアの総軍事支出は国内総生産(GDP)の3%を占める。カンボジア王国憲兵隊の兵力は7千人以上であり、その民事任務には、治安と公共の平和の提供、組織犯罪・テロリズム・その他の暴力集団の捜査と防止、国家財産および私有財産の保護、緊急事態・自然災害・内乱・武力紛争の場合における民間人およびその他の緊急部隊の支援が含まれる。

前首相フン・センは、カンボジア国内に高度に中央集権化された権力を蓄積し、その中には国軍の正規部隊に匹敵する能力を持つとされる「親衛隊」も含まれ、フン・センが政治的反対勢力を鎮圧するために利用していると非難されている。

カンボジアは、核兵器禁止条約に署名している。

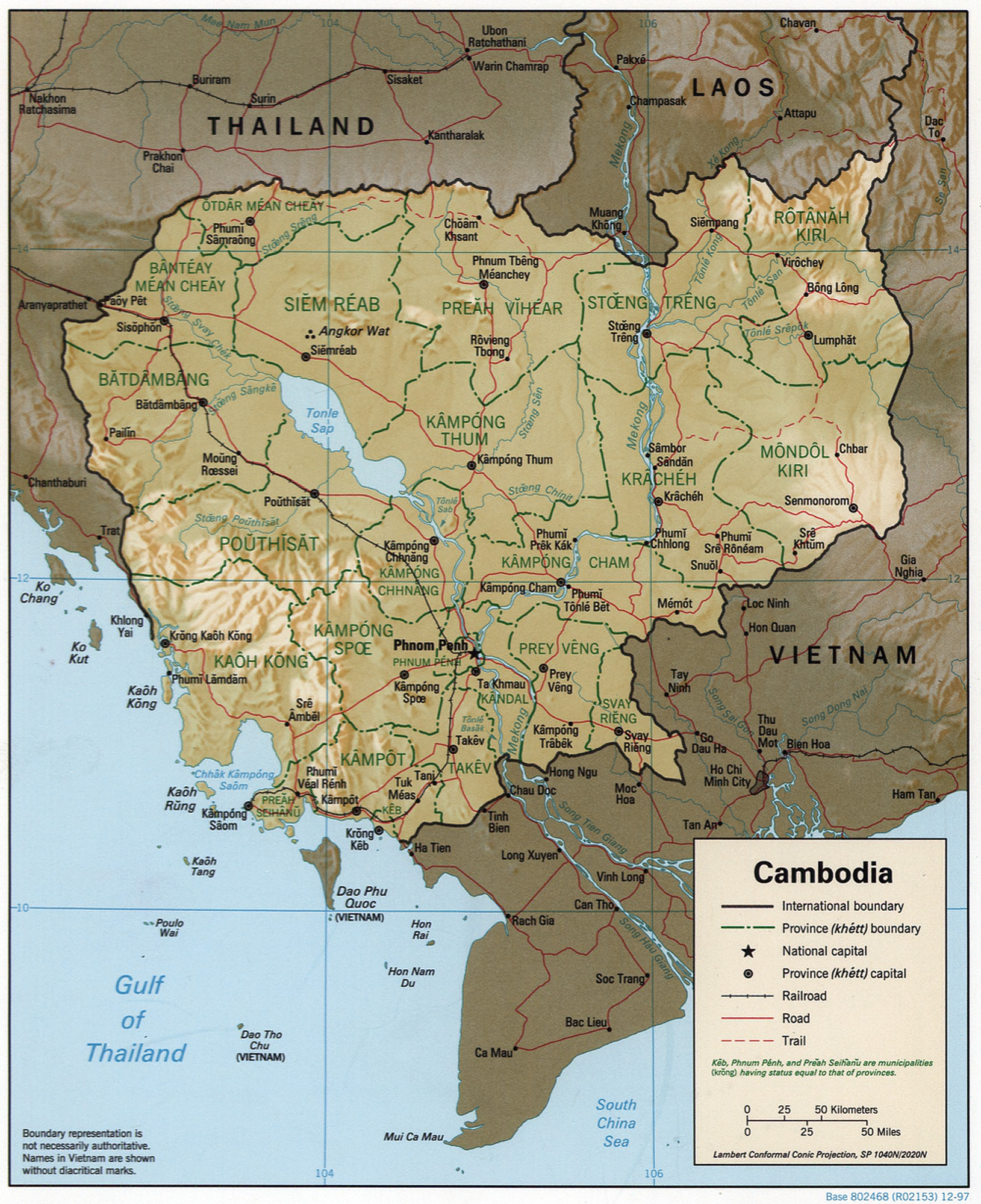

8. 行政区画

カンボジアは、首都(រាជធានីクメール語、リアッチェアニー)1つと、24の州(ខេត្តクメール語、カエット)から構成される第一級行政区画に分かれている。

首都および州は、さらに市(ក្រុងクメール語、クロン)、郡(ស្រុកクメール語、スロック)、区(ខណ្ឌクメール語、カン)といった第二級行政区画に細分化される。2019年時点で、全国に159の郡と26の市が存在する。これらの市、郡、区は、さらにコミューン(ឃុំクメール語、クム)およびサンカット(សង្កាត់クメール語、地区または小区)と呼ばれる第三級行政区画に分けられる。サンカット内には村(ភូមិクメール語、プーム)が存在するが、これは非行政単位である。

首都と州の知事、および区長、郡長、市長は首相によって任命される。首都と州、区、市、郡の職員は内務省から派遣される国家公務員である。2001年にコミューン・サンカット評議会選挙法およびコミューン・サンカット行政運営法(クム行政法)が制定され、18歳以上のカンボジア国籍者が投票権を有する。2002年2月の選挙で全国に1621のコミューンおよびサンカット評議会が設置された。

| 番号 | 州・首都名 | 州都・首都 | 面積 (km2) | 人口 (2019年) |

|---|---|---|---|---|

| 1 | バンテイメンチェイ州 | セレイ・サオポアン | 6,679 | 861,883 |

| 2 | バタンバン州 | バタンバン | 11,702 | 997,169 |

| 3 | コンポンチャム州 | コンポンチャム | 4,549 | 899,791 |

| 4 | コンポンチュナン州 | コンポンチュナン | 5,521 | 527,027 |

| 5 | コンポンスプー州 | チュバール・モン | 7,017 | 877,523 |

| 6 | コンポントム州 | ストゥン・サエン | 13,814 | 681,549 |

| 7 | カンポット州 | カンポット | 4,873 | 593,829 |

| 8 | カンダール州 | タクマウ | 3,179 | 1,201,581 |

| 9 | ケップ州 | ケップ | 336 | 42,665 |

| 10 | ココン州 | ケマラ・ポウミン | 10,090 | 125,902 |

| 11 | クラチエ州 | クラチエ | 11,094 | 374,755 |

| 12 | モンドルキリ州 | センモノロム | 14,288 | 92,213 |

| 13 | ウドンメンチェイ州 | サムロン | 6,158 | 276,038 |

| 14 | パイリン州 | パイリン | 803 | 75,112 |

| 15 | プノンペン | プノンペン | 679 | 2,281,951 |

| 16 | シアヌークビル州 | シアヌークビル | 1,938 | 310,072 |

| 17 | プレアヴィヒア州 | プノン・タベン・ミエンチェイ | 13,788 | 254,827 |

| 18 | ポーサット州 | ポーサット | 12,692 | 419,952 |

| 19 | プレイベン州 | プレイベン | 4,883 | 1,057,720 |

| 20 | ラタナキリ州 | バンルン | 10,782 | 217,453 |

| 21 | シェムリアップ州 | シェムリアップ | 10,299 | 1,014,234 |

| 22 | ストゥントレン州 | ストゥントレン | 11,092 | 165,713 |

| 23 | スヴァイリエン州 | スヴァイリエン | 2,966 | 525,497 |

| 24 | タケオ州 | ドーン・カエウ | 3,563 | 900,914 |

| 25 | トボンクムン州 | スオン | 5,250 | 776,841 |

9. 経済

カンボジア経済は、長年の内戦と混乱からの復興途上にあり、依然として多くの課題を抱えている。国際連合によって後発開発途上国(LDC)に分類されている。2017年時点の一人当たり所得は、購買力平価(PPP)ベースで4,022ドル、名目ベースで1,309ドルである。多くの農村世帯が農業およびその関連副次産業に依存している。

経済成長は2000年代に着実に見られ、2001年から2010年までの年平均GDP成長率は7.7%に達し、世界でも有数の高成長国の一つとなった。近年は縫製業、建設業、観光業が成長を牽引しており、外国からの直接投資や国際貿易も増加している。2005年にはカンボジア領海下で石油・天然ガス埋蔵が発見されたが、タイとの領土紛争などもあり、その開発は大部分未着手のままである。

カンボジア国立銀行が中央銀行として国内の銀行部門を監督し、外国直接投資の誘致にも一部責任を負っている。2010年から2012年にかけて、規制対象の銀行とマイクロファイナンス機関の数は31機関から70機関以上に増加し、銀行・金融部門の成長を示している。2012年にはカンボジア信用情報機関が設立され、銀行部門の透明性と安定性をさらに高めている。

しかし、カンボジアが直面する最大の課題の一つは、特にインフラの整っていない農村部において、高齢者層の教育水準が低いことである。また、政治的不安定への懸念や政府内の汚職が外国投資を妨げ、外国援助を遅らせる要因となっている。2004年には各国からの援助額は5.04 億 USDに達し、アジア開発銀行だけでもこれまでに8.50 億 USDの融資、無償資金協力、技術援助を提供している。企業が事業を行う際には、特に建設関連の許可取得において賄賂が要求されることが常態化している。

2015年の国際労働組合総連合(ITUC)グローバル権利指数では、カンボジアは組織労働にとって世界で最悪の場所の一つとしてランク付けされ、「権利の保証がない」国々のカテゴリーに入った。2016年4月には労働組合法が採択されたが、労働者たちが賃金上昇と労働条件改善を求めて工場や路上で持続的な抗議行動を行っていた時期であり、労働団体や権利団体だけでなく、国際労働機関(ILO)からもいくつかの主要な懸念と欠陥が指摘された。

経済発展に伴い、都市部と農村部の格差、富裕層と貧困層の格差が拡大している。労働者の権利保護や、開発に伴う環境への影響も重要な課題である。特に、縫製業における低賃金や劣悪な労働条件、森林破壊、土地収用をめぐる住民との対立などが問題視されている。持続可能な経済成長のためには、これらの社会・環境問題への取り組みが不可欠である。通貨はリエル(KHR)であるが、実際には米ドルが広く流通している。

9.1. 主要産業

カンボジア経済を支える主要な産業は、伝統的な農業に加え、近年成長著しい縫製業、観光業、そして建設業である。これらの産業は国の経済成長に貢献する一方で、労働条件や持続可能性といった課題も抱えている。

9.1.1. 農業

農業は依然としてカンボジア経済の根幹をなしている。1985年にはGDPの90%を占め、労働力人口の約80%が農業に従事していた。主要作物は米であり、国土の農地の約3割が利用され、その8~9割が水田である。その他、トウモロコシ、キャッサバ、サツマイモ、ラッカセイ、ダイズ、ゴマなどが栽培されている。主要な換金作物は天然ゴムであり、1980年代には米に次ぐ重要な一次産品であり、国の数少ない外貨獲得源の一つであった。国際稲研究所(IRRI)は、フィリピンの種子バンクから750以上の伝統的な米の品種をカンボジアに再導入した。

しかし、灌漑施設の未整備、農業技術の遅れ、自然災害の影響などにより、生産性は依然として低い水準にある。

9.1.2. 繊維・衣料産業

縫製業はカンボジアの製造業において最大の部門であり、国の輸出の80%を占めている。2012年には、輸出額は前年比8%増の46.10 億 USDに達した。2013年上半期には、縫製業の輸出額は15.60 億 USDであった。この部門は約33万5千人を雇用しており、そのうち91%が女性である。

国際労働機関(ILO)と国際金融公社(IFC)のユニークなパートナーシップとして、2001年に「ベター・ファクトリーズ・カンボジア」が設立された。このプログラムは、労働者、雇用主、政府と協力して労働条件を改善し、縫製産業の競争力を高めることを目的としている。このプログラムは、児童労働のほぼ撲滅、労働者の賃金および社会保障給付の確保、工場の全体的な安全性向上などに貢献したと評価されている。

しかし、低賃金、長時間労働、劣悪な労働環境といった問題は依然として存在し、労働者の権利保護が課題となっている。

9.1.3. 観光産業

観光業は、繊維産業に次ぐカンボジア第二の外貨獲得源である。21世紀初頭から国際観光客数は10倍に増加し、2018年には600万人を超えた。観光業は国の労働力の26%を雇用し、約250万人のカンボジア人に雇用機会を提供している。

主な観光地は、シェムリアップ州のアンコール遺跡群(特にアンコール・ワット)、南西部のシアヌークビルのビーチ、北西部のバタンバンなどである。これらの地域は、カンボジアを訪れる観光客の大部分を占めるバックパッカーに人気がある。カンポットとケップ周辺地域、ボーコーヒル駅なども観光客の関心を集めている。また、カンボジア国内には150軒のカジノ(2014年の57軒から増加)があり、これも外国人観光客の誘致に貢献している。

しかし、カンボジアの観光地としての評判は、国内の政治不安や、観光客に対する深刻な犯罪の事例によって損なわれることがある。観光客向けの土産物産業も多くの人々を雇用しているが、生産される土産物の量は増加する観光客の需要に追い付いておらず、市場で販売される製品の多くは中国、タイ、ベトナムからの輸入品である。

9.1.4. 建設業

近年の経済成長に伴い、建設業も急速に発展している。特に首都プノンペンや主要都市では、外国からの投資による高層ビル、商業施設、住宅開発などが活発に行われている。中国からの投資がこの分野で大きな役割を果たしている。建設業の成長は雇用創出に貢献しているが、都市計画の未整備や環境への影響、労働者の安全確保などが課題となっている。

9.2. 貿易と投資

カンボジアの主要な輸出品目は、衣類(輸出全体の約80%)、履物、自転車、米、天然ゴム、木材などである。主要な輸出相手国は、アメリカ合衆国、欧州連合、日本、中国、カナダなどである。

主要な輸入品目は、石油製品、繊維原料、機械類、自動車、建設資材、食料品などである。主要な輸入相手国は、中国、タイ、ベトナム、シンガポールなどである。

外国直接投資(FDI)は、特に縫製業、観光業、建設業、農業分野で増加傾向にある。最大の投資国は中国であり、その他シンガポール、韓国、マレーシア、日本などが主要な投資国となっている。カンボジア政府は投資誘致のために、経済特区(SEZ)の設置や投資関連法の整備を進めているが、依然として汚職、未整備なインフラ、法制度の不透明性などが投資環境の課題として指摘されている。

2004年に世界貿易機関(WTO)に加盟し、国際的な貿易ルールへの適合を進めている。

9.3. 交通と通信

カンボジアの交通網は、長年の内戦と放置により深刻な被害を受けたが、外国からの支援を受けながら、主要幹線道路は国際基準に準拠するよう改良が進められ、2006年以降大幅に改善された。現在、主要道路のほとんどが舗装されている。

鉄道は、総延長約612 kmの単線、軌間1 mの2路線がある。首都プノンペンから南部のシアヌークビル港を結ぶ路線と、プノンペンから北西部のポイペト(タイ国境)を経由してバタンバン、シソポンへ至る路線である。近年、プノンペンと南部主要都市間の定期旅客列車が再開された。アジア開発銀行の資金援助による1億4100万ドルのプロジェクトが、バンコクやホーチミン市の主要産業・物流センターとカンボジアを結ぶ鉄道網の再活性化のために開始されている。

プノンペンとシアヌークビルを結ぶ主要な州間交通大動脈の他に、かつての未舗装路をコンクリート/アスファルトで再舗装し、5つの主要な河川横断橋を架けることで、プノンペンとココンが恒久的に結ばれ、隣国タイとその道路網への途切れない道路アクセスが実現した。

カンボジアの交通事故率は世界的に見て高い水準にある。2004年には、車両1万台あたりの道路死亡者数は先進国の10倍以上であり、道路死亡者数は過去3年間で倍増していた。

広範な内陸水路は、歴史的に国際貿易において重要であった。メコン川とトンレサップ川、その多数の支流、そしてトンレサップ湖は、年間を通じて喫水0.6 mの船舶が航行可能な約3700 kmの航路と、喫水1.8 mの船舶が航行可能なさらに282 kmの航路を提供している。主要な港は、プノンペン港とシアヌークビル港の2つと、5つの小規模な港がある。プノンペン港は、バサック川、メコン川、トンレサップ川の合流点に位置し、雨季には8,000トン級、乾季には5,000トン級の船舶を受け入れることができる唯一の河川港である。

経済活動の活発化に伴い自動車の利用が増加しているが、依然としてオートバイが主流である。1990年代にはシクロ(フランス語由来)が人気であったが、次第にオートバイに客車を取り付けた「ルモック」やインドから輸入されたリキシャに取って代わられている。カンボジアのシクロは、運転手が客席の後ろに座るという点で独特である。

カンボジアには3つの商業空港がある。2018年には、これら空港の利用者数は過去最高の1,000万人に達した。プノンペン国際空港が最も利用者の多い空港であり、シェムリアップ国際空港がそれに次ぎ、カンボジア発着の国際便の大部分を扱っている。シアヌークビル国際空港は、沿岸都市シアヌークビルにある。現在、プノンペン国際空港の代替としてテチョ国際空港が建設中である。

通信インフラに関しては、固定電話の普及率は低いものの、携帯電話とインターネットの普及が急速に進んでいる。都市部を中心に光ファイバー網の整備も進められているが、地方との格差は依然として大きい。

9.4. 科学技術とエネルギー

カンボジアにおける科学技術の発展は、依然として途上段階にある。1999年以降、11の省庁を代表する科学技術国家委員会が設置されている。国内の33の公立大学の大部分は教育・青年・スポーツ省の傘下にあり、同省が研究開発政策を主導している。2010年には教育分野における研究開発政策が承認され、大学部門全体での研究開発への国家的な取り組みと、国家開発目的のための研究応用の第一歩となった。

2014年には、韓国国際協力団(KOICA)の支援を受け、初の国家科学技術基本計画(2014年~2020年)が策定された。この計画は、特に農業、第一次産業、情報通信技術(ICT)に焦点を当てた産業イノベーションを促進するための科学技術財団の設立を規定している。世界知的所有権機関(WIPO)が発表するグローバル・イノベーション・インデックスの2024年版では、カンボジアは103位にランクされている。

エネルギーに関しては、カンボジアは再生可能エネルギー資源開発の大きな潜在力を有している。2020年までに再生可能エネルギーへの国際投資はそれほど多くなかったものの、同国は太陽光発電入札の実施において、他のASEAN諸国が学ぶべきモデルとなっている。再生可能エネルギーへの投資をさらに誘致するためには、政府が再生可能エネルギーガバナンスを改善し、明確な目標を採用し、効果的な規制枠組みを開発し、プロジェクトの資金調達可能性を向上させ、国際投資家の市場参入を促進することが求められる。カンボジアは気候変動の悪影響に対して非常に脆弱であり、気候変動緩和策の一環として再生可能エネルギー開発にさらに注力することが推奨されている。

現在の主な電力源は、水力発電と輸入電力(主にベトナムから)である。国内の発電能力は依然として需要に追いついておらず、電力供給の安定性や料金の高さが経済発展の課題となっている。

10. 社会

カンボジア社会は、長年の内戦とクメール・ルージュ政権による破壊からの復興過程にあり、多くの課題を抱えている。人口構成は若年層が多く、民族的にはクメール人が多数を占める。公用語はクメール語で、宗教は上座部仏教が国教とされている。教育や医療などの社会基盤は依然として脆弱であり、都市部と農村部の格差も大きい。

10.1. 人口構成

カンボジアの総人口は、2024年時点で約1,700万人である。フランス保護領カンボジアは1921年に最初の公式国勢調査を実施したが、課税目的のため20歳から60歳までの男性のみが対象であった。1962年の国勢調査の後、カンボジアの内戦と不安定さにより、1998年に次の公式国勢調査が行われるまで36年間の空白が生じた。

2010年時点では、カンボジアの人口の半数が22歳未満であった。男女比は女性1.04に対し男性1であり、カンボジアはメコン川流域で最も女性の比率が高い国である。65歳以上のカンボジアの人口では、女性対男性の比率は1.6:1である。

合計特殊出生率は、2000年の4.0人から減少し、2018年には女性1人あたり2.5人となった。都市部の女性の平均子供数は2.2人であるのに対し、農村部の女性は3.3人である。出生率はモンドルキリ州とラタナキリ州で最も高く、女性は平均4.5人の子供を産み、プノンペンでは最も低く、女性は平均2.0人の子供を産む。

人口増加率は比較的高い水準を維持しているが、近年は緩やかになる傾向にある。都市化も進行しており、特に首都プノンペンへの人口集中が見られる。

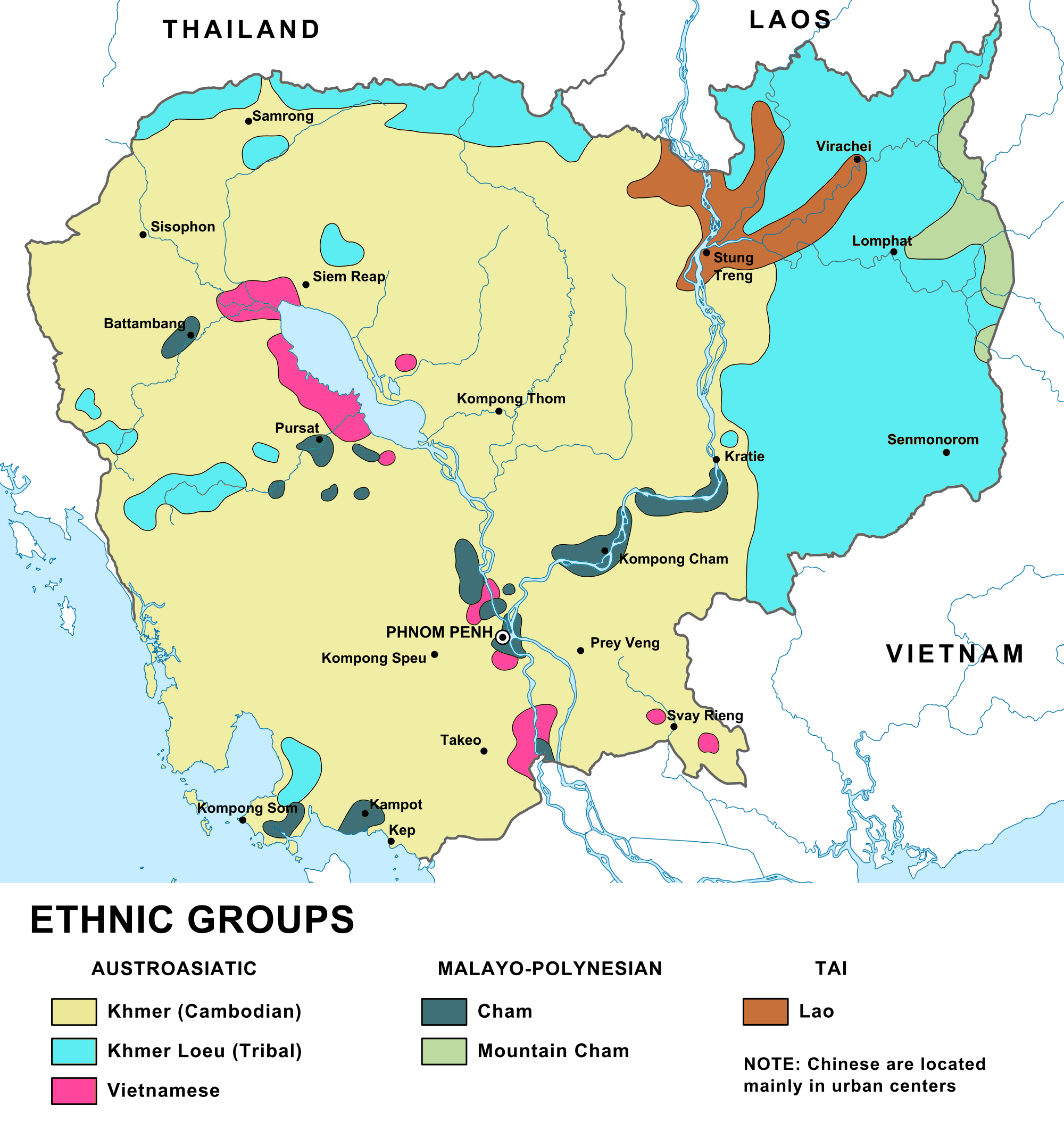

10.2. 民族

カンボジアの人口の大多数(95.8%)は民族的なクメール人であり、彼らは国の唯一の公用語であるクメール語を話す。カンボジアの人口は大部分が均質である。少数民族にはチャム族(1.8%)、ベトナム人(0.5%)、華人(0.6%)が含まれる。

最大の民族グループであるクメール人は、彼らが生息するメコン川下流域の先住民族である。クメール人は歴史的に、現在のタイ、ラオス、カンボジアが北西で接する地点から、ベトナム南東部のメコン川河口まで、連続した斜めの弧状にメコン川下流域近くに住んでいた。

ベトナム人はカンボジアで2番目に大きな少数民族であり、推定16,000人がメコンデルタに隣接する国の南東部の州に集中して住んでいる。ベトナム語はモン・クメール語族に属するとされているが、初期のクメール人がインド文化圏の影響を受けたのに対し、ベトナム人は漢字文化圏の一部であるため、両民族間の文化的つながりはほとんどない。クメール人とベトナム人の間の民族的緊張は、アンコール後の時代(16世紀から19世紀)にまで遡ることができ、この時期、新生ベトナムとタイはそれぞれ弱体化したアンコール後のカンボジアを属国化し、事実上インドシナ全土を支配しようと試みた。

華人系カンボジア人は人口の約0.6%を占める。ほとんどの華人は、フランス保護領時代に貿易と商業の機会を求めてやって来た19世紀から20世紀の入植者の子孫である。ほとんどが都市居住者であり、主に商業に従事している。

山岳地帯の先住民族は総称してモンタニヤールまたはクメール・ルー族(「高地クメール」の意)として知られている。彼らは、中国南部からのモン・クメール語話者と、東南アジア島嶼部からのオーストロネシア語話者の新石器時代の移住者の子孫である。高地に孤立していたため、様々なクメール・ルー族のグループはクメール人の従兄弟のようにインド化されておらず、その結果、現代のクメール人とは文化的にかけ離れており、しばしば互いに異なり、多くのインド接触前の習慣や信仰を守っている。

チャム族は、かつて現在のベトナム中部および南部の沿岸にあった王国であり、クメール帝国のライバルであったチャンパ王国のオーストロネシア人の子孫である。カンボジアのチャム族は100万人未満であり、しばしば国の南東部に別々の村を維持している。カンボジアのほぼすべてのチャム族はイスラム教徒である。

この他に、少数のタイ族、ラオ族なども居住している。少数民族の権利擁護や文化の保持は、カンボジア社会における重要な課題の一つである。

10.3. 言語

カンボジアの公用語はクメール語であり、国民の大多数(90%以上)が母語としている。クメール語はオーストロネシア語族のモン・クメール語派に属し、独自のクメール文字を持つ。クメール文字は南インドのパッラヴァ文字から派生したものである。

かつての宗主国であったフランスの影響で、高齢者層や一部の知識層の間ではフランス語が通用する。フランス政府の資金援助により、一部の学校や大学ではフランス語による教育も行われている。フランス語の新聞もあり、いくつかのテレビチャンネルもフランス語で視聴可能である。カンボジアはフランコフォニー国際機関の加盟国である。カンボジア・フランス語という、国の植民地時代の名残である方言がカンボジアで見られ、特に裁判所など政府機関で時折使用される。

しかし、1993年以降、国際社会との交流拡大に伴い、英語の重要性が高まっている。英語は多くの大学で教えられており、英語による報道機関もsignificantに存在する。街頭の標識もクメール語と英語のバイリンガル表記が一般的になっている。この変化により、現在ではカンボジアの国際関係において主に英語が使用され、切手や2002年以降はカンボジアの通貨においてもフランス語に取って代わっている。

その他、ベトナム語、中国語(主に潮州語)、チャム語などの少数民族言語も国内の一部地域で使用されている。

10.4. 宗教

カンボジアの国教は上座部仏教であり、人口の95%以上が信仰している。全国には推定4,392の僧院寺院が存在する。カンボジア仏教は、ヒンドゥー教と土着のアニミズムの影響を深く受けている。

霊魂と共同体の密接な相互関係、魔除けや幸運を招く行為やお守りの効力、そして「バロメイ」の霊魂のような霊的存在との接触を通じて自己の人生を操作する可能性は、土着の民間信仰に由来する。ヒンドゥー教は、タントラ教の魔術的実践と、現在では霊界に同化された多くのヒンドゥー教の神々(例えば、ニャック・ターと呼ばれる重要な精霊ヤーイ・マオはヒンドゥー教の女神カーリーの現代のアバターである)以外にはほとんど痕跡を残していない。

大乗仏教は、カンボジアの華人およびベトナム人の大多数の宗教である。中国の民俗宗教の英雄や祖先の崇拝、儒教、道教など、他の宗教的実践の要素も中国仏教と混ざり合って実践されている。

イスラム教は人口の約2%が信仰している。イスラム教には3つの系統があり、そのうち2つはチャム族が、残りの1つは世代を超えて同国に住んできたマレー人の子孫が信仰している。カンボジアのイスラム教徒人口の80%がチャム族であると報告されている。

その他、少数のキリスト教徒(主にカトリックとプロテスタント)も存在する。信教の自由は憲法で保障されているが、クメール・ルージュ政権時代には全ての宗教活動が禁止され、多くの宗教施設が破壊され、僧侶や宗教指導者が迫害・虐殺された歴史がある。

10.5. 教育

カンボジアの教育は、教育・青年・スポーツ省が所管している。憲法では9年間の義務教育の無償化を定めており、全ての子どもに基礎的な質の高い教育を受ける普遍的権利を保障している。

2019年の国勢調査によると、カンボジアの識字率は88.5%(男性91.1%、女性86.2%)である。15歳から24歳の若年層の識字率は男性89%、女性86%となっている。

カンボジアの教育制度は依然として多くの課題に直面しているが、過去数年間で、特に初等教育の純就学率の向上、プログラムベースの予算編成の導入、不利な立場にある子供たちが教育を受けられるように支援する政策枠組みの整備といった点で大きな改善が見られた。また、貧困と失業に取り組むため、特に農村部で職業教育にも多大な投資を行っている。

プノンペンには、王立プノンペン大学をはじめとする国内有数の大学がいくつかある。

伝統的に、カンボジアの教育はワット(仏教寺院)によって提供され、もっぱら男性のみを対象としていた。クメール・ルージュ政権時代には、教育制度は壊滅的な打撃を受け、多くの知識人や教師が殺害された。また、児童労働も教育の妨げとなっており、就労している子どもの多くは学校に入学しているものの、就学の遅れ、学習成果への悪影響、中退率の増加と関連しているとの研究報告がある。カンボジアの小学校児童の学業成績に関しては、親の態度や信念が重要な役割を果たしていることが研究で示されている。

内戦の影響で、学校の鐘として砲弾などの兵器が使われている事例があったが、2018年に政府はこれを禁止する指示を出した。

10.6. 保健と医療

カンボジアの平均寿命は2021年時点で75歳であり、1995年の55歳から大幅に改善した。医療サービスは公的機関と民間機関の両方によって提供されており、農村部における医療サービスの利用率向上には、医療提供者への信頼が重要な要素であることが研究で示されている。政府は、HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病に関する啓発活動を通じて、国内の医療の質を向上させる計画である。

カンボジアの乳児死亡率は、1998年の出生1,000人あたり86人から2018年には24人へと減少した。

保健指標が最も悪い州であるラタナキリ州では、子供の22.9%が5歳未満で死亡している。

カンボジアはかつて世界で最も地雷が埋設された国の一つであった。いくつかの推計によると、1970年以降、不発弾により6万人以上の民間人が死亡し、さらに数万人が負傷または身体障害を負った。報告された地雷による死傷者数は、2005年の800人から2013年には111人(死者22人、負傷者89人)へと大幅に減少した。地雷の生存者はしばしば手足の切断を余儀なくされ、生きるために物乞いに頼らざるを得ない。カンボジアは2025年までに地雷除去を完了する見込みであるが、孤児や人口290人に1人の割合で存在する切断者など、社会的・経済的な後遺症は今後もカンボジアに影響を与え続けると予想される。

2024年の世界飢餓指数(GHI)では、カンボジアは十分なデータのある127カ国中68位にランクされ、飢餓レベルは「中程度」と評価されている。

医療インフラは依然として脆弱であり、特に地方では医療従事者や医薬品が不足している。都市部と農村部の医療格差も大きく、貧困層や脆弱な立場にある人々の医療アクセス改善が課題となっている。

10.7. 治安と犯罪

カンボジアの治安状況は、依然として多くの課題を抱えている。2017年の殺人事件発生率は、人口10万人あたり2.4件であった。

売春は法律で禁止されているが、依然として蔓延していると見られている。1993年に行われた売春に関する女性へのインタビュー調査では、回答者の4分の3が売春婦であることを社会規範と捉え、恥ずべき職業とは感じていないと回答した。同年、カンボジアには約10万人のセックスワーカーが存在したと推定されている。

2019年8月18日、フン・セン首相(当時)は、財務省が新たなオンラインギャンブルのライセンスを発行することを禁止する指令に署名した。既存のオンラインライセンス保有者は、ライセンスが失効するまでのみ営業が許可された。この指令は、「一部の外国人がこの形態のギャンブルを利用して国内外の被害者を騙している」という事実を新たな政策の正当化理由として挙げている。カンボジア政府は、この新政策が発表される前に150件以上のオンラインギャンブルライセンスを発行していた。

カンボジア内務省の犯罪統計によると、同国における2018年の犯罪総件数は2,995件で前年と比較して8%増加したと発表されているが、これは氷山の一角ではないかとも言われており、統計に含まれていない案件も多数あるため、実際の犯罪発生件数はこれよりも多いのではないかと考えられている。

外国人観光客を狙ったひったくり、スリ、詐欺(特にいかさま賭博)などの犯罪も報告されており、住宅関連の空き巣被害も発生している。特に都市部や観光地では注意が必要である。政府は治安改善に取り組んでいるものの、法執行機関の能力や汚職の問題などが、効果的な犯罪対策を妨げているとの指摘もある。

11. 文化

カンボジア文化は、上座部仏教、ヒンドゥー教、フランス植民地主義、アンコール文化、そして現代のグローバリゼーションなど、様々な要因が寄与している。カンボジア文化芸術省は、カンボジア文化の振興と発展を担当している。カンボジア文化には、低地民族の多数派であるクメール人の文化だけでなく、口語でクメール・ルー族と呼ばれる約20の文化的に異なる山岳民族の文化も含まれる。クメール・ルーという用語は、ノロドム・シハヌークが高地民と低地民の間の統一を奨励するために造語したものである。

農村部のカンボジア人は、カンボジア独特の服装であるクラマースカーフを着用している。サッペアは、カンボジアの伝統的な挨拶、または他者への敬意を示す方法である。クメール文化は、クメール王朝によって発展・普及し、歴史を通じて隣国のラオスやタイと交流してきた舞踊、建築、彫刻の独特の様式を持っている。アンコール・ワット(「アンコール」は「都市」、「ワット」は「寺院」を意味する)は、アンコール時代のクメール建築の最も保存状態の良い例であり、地域内外で発見された他の何百もの寺院と共に、カンボジアの豊かな文化遺産を象徴している。

11.1. 伝統芸術

カンボジアの伝統芸術は、クメール王朝時代にその頂点を極めた。特にアンコール・ワットに代表される壮大な石造建築は、宇宙観や神話を精緻な浮き彫りで表現しており、クメール建築の傑作とされている。これらの寺院の壁面には、ヒンドゥー教の叙事詩ラーマーヤナやマハーバーラタの場面、当時の王の行幸や日常生活、そして優美なアプサラス(天女)の舞う姿などが生き生きと刻まれている。

舞踊では、カンボジアの王宮古典舞踊(ロイヤル・バレエ・オブ・カンボジア)がユネスコの無形文化遺産に登録されている。これは、宮廷で演じられてきた優雅で様式化された舞踊であり、神話や叙事詩を題材とする。アプサラ・ダンスはその代表的な演目の一つである。また、スバエク・トムとして知られる大型の影絵芝居も重要な伝統芸能であり、これも無形文化遺産に登録されている。

伝統音楽には、ピンピアットと呼ばれる宮廷音楽の合奏や、マホーリと呼ばれる民俗音楽の合奏などがある。これらの音楽は、伝統舞踊の伴奏や儀式、祭礼などで演奏される。

その他、絹織物(特に絣織りのサンポット・ホール)、銀細工、木彫り、陶器などの伝統工芸もカンボジア文化の重要な要素である。

11.2. 文学と映画

カンボジアの伝統文学は、口承文学と貝葉(タラ)に書かれた文献が中心である。口承文学には多くの民話が残っており、19世紀頃にはヤシの葉に書き留められた。20世紀初頭には、フランス人研究者らがカンボジア人研究者と共に「クメール風俗習慣委員会」を設立し、民話の採集と編集を開始した。この事業は仏教研究所に引き継がれ、1959年から1971年にかけて『クメール民話集』(全9巻、249話)が刊行された。

古典文学の代表作としては、インドの叙事詩『ラーマーヤナ』のカンボジア版である『リアムケー』がある。これは、ラーマ王子(リアム)の武勇伝を描いた長編物語であり、王宮古典舞踊や影絵芝居の重要な演目となっている。また、釈迦の前世の物語である『ジャータカ』や、カンボジア、タイ、ラオス、ミャンマーにのみ残る『50のジャータカ』も重要な古典文学作品である。

現代文学は、内戦とクメール・ルージュ政権時代に大きな打撃を受けたが、近年、徐々に復興しつつある。

映画産業も同様に、1960年代には「黄金時代」を迎えたが、その後の混乱期に衰退した。近年、若手監督による作品が国際的な映画祭で評価されるなど、再興の兆しを見せている。

11.3. 食文化

カンボジアの食文化は、米を主食とし、魚(特にトンレサップ湖やメコン川で獲れる淡水魚)を多用するのが特徴である。魚は保存食としてプラホック(魚の発酵調味料)に加工されることも多い。その他、熱帯性の果物、野菜、ハーブ、香辛料が豊富に使われる。

代表的なカンボジア料理には以下のようなものがある。

- アモック(អាម៉ុកクメール語):魚や鶏肉などをココナッツミルクとカレーペーストで和え、バナナの葉で包んで蒸した料理。

- クイティウ(គុយទាវクメール語):米粉の麺を使ったスープ麺。豚骨や牛骨で出汁を取り、豚肉、牛肉、エビ、肉団子、野菜など様々な具材が乗せられる。

- ノムバンチョック(នំបញ្ចុកクメール語):米粉の細麺に、魚をベースとしたグリーンスープカレー(サムロー・クメール)やレッドスープカレー(サムロー・カリー)などをかけて食べる料理。

- ロックラック(ឡុកឡាក់クメール語):牛肉をサイコロ状に切り、醤油ベースのタレで炒めた料理。生野菜や目玉焼きと共に供されることが多い。

- サムロー・カリー(សម្លការីクメール語):鶏肉や牛肉を使ったココナッツミルクベースのレッドカレー。フランスパンと共に食べられることも多い。

- サムロー・マチュー・クルアン(សម្លម្ជូរគ្រឿងクメール語):魚や肉を使い、タマリンドやレモングラスなどで酸味を効かせたスープ。

調味料としては、プラホックの他に、トゥック・トレイ(魚醤)、カピ(エビの発酵調味料)、クラピー(小エビの塩辛)などが用いられる。カンポットペッパーは世界的に有名で、カニ料理やイカ料理によく使われる。

飲み物としては、お茶がよく飲まれる。伝統的な「テ・クロラップ」は濃いお茶で、砂糖をたっぷり入れて飲む。「テ・クダウ・クロッ・チュマー」は中国の赤土茶とレモンジュースで作るレモンティーで、ホットでもアイスでも楽しまれる。コーヒーは、ラオスやベトナムからの輸入品が一般的だが、ラタナキリ州やモンドルキリ州で国内生産されたものもある。伝統的にバターと砂糖で焙煎され、独特の香りがある。

ビールは、シアヌークビルやプノンペンを中心にいくつかの工業的な醸造所があり、近年はクラフトビールの醸造所も増えている。ライスワインも人気のあるアルコール飲料である。

タイ料理やベトナム料理と比較すると、カンボジア料理の国際的な知名度はまだ低いが、独自の風味と特徴を持っている。

11.4. スポーツ

カンボジアで最も人気のあるスポーツはサッカーである。フランスによってもたらされ、地元住民の間で人気を博した。サッカーカンボジア代表は、1972年のAFCアジアカップで4位の成績を収めたが、内戦以降、その発展は遅れている。近年、元サッカー日本代表の本田圭佑が実質的な監督として代表チームを率いたことでも話題となった。国内リーグとしてはカンボジア・リーグ(Cリーグ、1982年創設)がある。

バレーボールも非常に人気のあるスポーツである。その他、バスケットボール、ボディービルディング、フィールドホッケー、ラグビーユニオン、ゴルフ、野球といった西洋のスポーツも人気が高まっている。

伝統スポーツとしては、伝統的なボートレース(水祭りで行われる)、水牛レース、プラダル・セレイ(クメール式ボクシング)、クメール伝統レスリング、そしてボッカタオなどがある。ボッカタオは、アンコール王朝時代から伝わる武術とされ、かつては軍隊でも行われていた。その名称は「ライオンを激しく叩く」を意味し、伝説に由来する。近年、この失われつつあった伝統武術の復興が進められている。

カンボジアは1956年の夏季オリンピックに馬術競技で初参加した。また、1966年にはGANEFO(新興国競技大会)を主催し、2023年には初めて東南アジア競技大会(SEA Games)の開催国となった。

11.5. 服飾

カンボジアの伝統的な服飾で最もよく知られているのは、クラマー(ក្រមាクメール語)とサンポット(សំពត់クメール語)である。

クラマーは、木綿製の格子柄の万能布で、スカーフ、頭巾、タオル、赤ちゃんを運ぶスリング、さらには装飾品としても用いられる。カンボジア人の日常生活に欠かせないアイテムであり、カンボジア文化の象徴の一つともなっている。

サンポットは、腰に巻く布で、男女ともに着用される。様々な種類があり、素材(絹、木綿など)、織り方、柄、着用方法によって区別される。

- サンポット・チャン・クバエン(សំពត់ចងក្បិនクメール語):タイのチョンカベンに似た、ズボンのように股下で布を通すスタイル。主に男性が儀式などで着用する。

- サンポット・ホール(សំពត់ហូលクメール語):絣織りの絹織物で、複雑な模様が特徴。女性用の正装として用いられる。

- サンポット・パムオン(សំពត់ផាមួងクメール語):光沢のある単色の絹織物で、様々な色がある。

- サンポット・アロン:虹色の縞模様が特徴。

その他、上衣としては、女性はアオ・パク(刺繍入りのブラウス)やスバイ(肩にかける細長い布)を、男性はアオ・バット(詰襟のシャツ)などを着用する。

現代では、特に都市部では洋装が一般的であるが、結婚式や伝統的な祭りの際には、多くの人々がこれらの伝統衣装を身にまとう。クメール王朝時代の浮き彫りにも、アプサラス(天女)や貴族たちが精巧なサンポットや装飾品を身に着けている様子が描かれており、カンボジアの服飾文化の長い歴史を物語っている。

11.6. 祭りと祝祭日

カンボジアでは、仏教的伝統と農耕文化に根ざした多くの祭りが年間を通じて行われる。

- クメール正月(チョール・チュナム・トメイ):カンボジアで最も重要な祝祭で、通常4月中旬の3日間(太陽暦の新年にあたる)に祝われる。人々は寺院を訪れて功徳を積み、家族や親戚と集まって新年を祝う。家や通りは清められ、飾り付けがされる。

- プチュンバン(万仏節/祖先の日):9月下旬から10月上旬にかけての15日間行われる、祖先の霊を供養する祭り。人々は寺院に食べ物や供物を捧げ、僧侶に布施をする。特にクメール・ルージュ政権下で亡くなった人々を追悼する意味合いも強い。

- 水祭り(ボン・オム・トゥック):10月または11月の満月の頃、雨季の終わりとトンレサップ湖からメコン川への水の逆流を祝って行われる。首都プノンペンでは、トンレサップ川で大規模なボートレースが開催され、イルミネーションや花火、伝統芸能の公演なども行われる。カンボジア最大規模の祭りの一つであり、国内外から多くの観光客が訪れる。2010年には、プノンペンの橋で将棋倒し事故が発生し、300人以上が死亡する惨事となった。

- 国王誕生日:現国王ノロドム・シハモニの誕生日(5月13日~15日)は国の祝日として祝われる。

- 独立記念日:11月9日。フランスからの独立を記念する日。

- パリ和平協定締結記念日:10月23日。カンボジア内戦終結への道を開いた協定の締結を記念する日。

これらの他にも、仏教関連の祝日(仏誕節(ヴィサック・ボーチア)など)や、農耕儀礼に由来する祭り(御耕祭(プレア・リアハ・プット・チュル・プレア・ノンコル))などがある。祝祭日は、カンボジアの人々の信仰心や共同体の絆を再確認する重要な機会となっている。

11.7. 世界遺産

カンボジアには、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が2024年時点で4件存在する。

1. アンコール遺跡(1992年登録):シェムリアップ州にある、9世紀から15世紀にかけてのクメール王朝の首都遺跡群。アンコール・ワット、アンコール・トム(バイヨン寺院など)、タ・プロームなど、壮大な石造寺院や都市遺跡が含まれる。

2. プレアヴィヒア寺院(2008年登録):カンボジアとタイの国境地帯にあるダンレク山地の断崖絶壁に建つヒンドゥー教寺院。11世紀から12世紀にかけて建設されたもので、優れた建築様式と景観で知られる。

3. サンボー・プレイ・クックの寺院地区、古代イーシャナプラの考古遺跡(2017年登録):コンポントム州にある、7世紀の真臘時代の首都イーシャナプラの遺跡。アンコール以前のクメール建築の様式を示す重要な遺跡群である。

4. コー・ケー遺跡群 : 古代リンガプラまたはチョック・ガルギャーの考古遺跡 (2023年登録):10世紀前半にクメール王朝の首都が一時的に置かれたコー・ケーの寺院群。ピラミッド型のプランサット・トム寺院などが特徴的である。

この他に、暫定リストには8件の文化遺産・自然遺産が記載されており、将来的な世界遺産登録を目指している。

11.8. 無形文化遺産

カンボジアには、ユネスコの無形文化遺産リストに登録された文化が2024年時点で5件存在する。

1. カンボジアの王宮古典舞踊(2008年登録、2003年初版):王宮で演じられてきた優雅で洗練された舞踊。神話や叙事詩を題材とし、精巧な衣装と美しい所作が特徴である。「ロイヤル・バレエ・オブ・カンボジア」とも呼ばれる。

2. スバエク・トム(クメールの影絵芝居)(2008年登録、2005年初版):大型の牛皮で作られた人形を用いる影絵芝居。主にリアムケー(ラーマーヤナ)の物語が演じられる。

3. 綱引きの儀式と競技(2015年登録):ベトナム、フィリピン、韓国との共同申請。豊作や共同体の繁栄を願って行われる伝統的な綱引き。

4. チャペイ・ダン・ヴェーン(2016年登録):2弦のリュート型撥弦楽器チャペイを弾きながら物語を語る伝統音楽。道徳的、宗教的なテーマや社会風刺などが即興的に歌われることもある。

5. クン・ルボッカタオ(2022年登録):カンボジアの伝統武術。アンコール時代に起源を持つとされる。

これらの無形文化遺産は、カンボジアの豊かな文化的多様性と歴史を反映しており、その保護と継承が重要視されている。