1. 概要

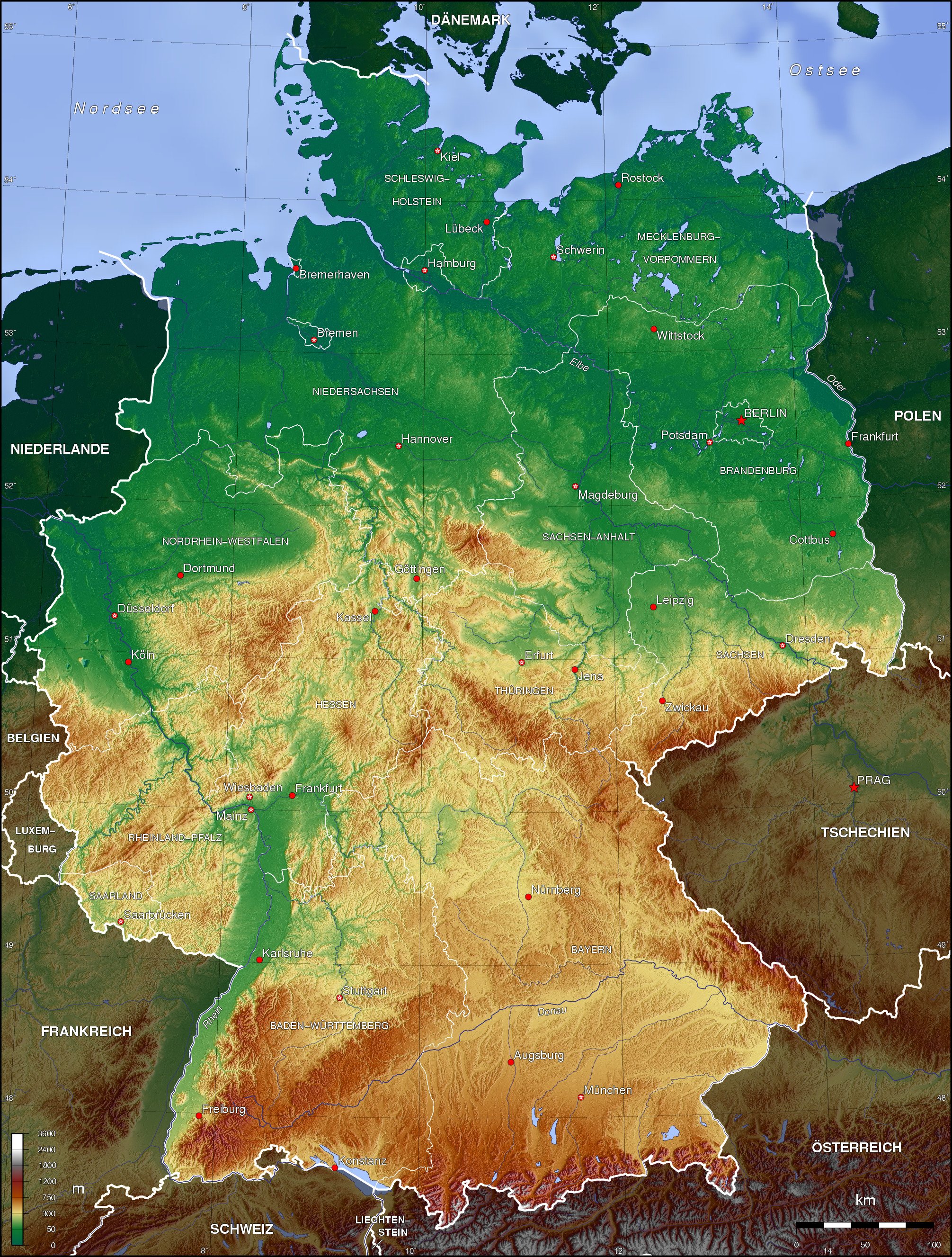

ドイツ連邦共和国(ドイツ)は、中央ヨーロッパ及び西ヨーロッパに位置する連邦共和制国家である。北はデンマーク、東はポーランドとチェコ、南はオーストリアとスイス、西はフランス、ルクセンブルク、ベルギー、オランダと国境を接する。北海とバルト海にも面している。首都はベルリンであり、国内最大の都市でもある。国土面積は約35.76 万 km2、人口は約8300万人で、欧州連合(EU)内で最大の人口を有する。

ドイツは豊かな歴史と文化を誇り、多くの哲学者、文学者、作曲家、芸術家、科学者、技術者を輩出してきた。先史時代から人類が居住し、古代にはゲルマン民族が定住した。中世には神聖ローマ帝国の中核をなし、近世にはプロイセン王国が台頭した。1871年にドイツ帝国として統一された後、二度の世界大戦を経験し、第二次世界大戦後は東西に分断された。1990年に再統一を果たし、現代に至る。

政治体制は議院内閣制に基づく連邦共和制であり、国家元首は大統領、行政の長は首相である。16の連邦州から構成され、各州は広範な自治権を持つ。外交的には、欧州連合(EU)及び北大西洋条約機構(NATO)の主要メンバーであり、G7、G20などの国際的な枠組みにも積極的に参加している。

経済は社会的市場経済を特徴とし、世界第3位のGDP(名目)を誇る経済大国である。自動車産業、化学工業、機械工業などの製造業が強く、中小企業(ミッテルシュタント)も経済の重要な柱となっている。科学技術も高度に発達しており、研究開発への投資も盛んである。再生可能エネルギーへの転換(Energiewende)も積極的に推進している。

社会的には、普遍的医療保険制度や充実した社会保障制度が整備されている。教育水準も高く、多くの大学が無償または低額な学費で教育を提供している。移民を積極的に受け入れており、多文化共生社会の形成が進んでいる。

文化的には、文学、哲学、音楽、美術、建築など各分野で世界的に大きな影響を与えてきた。サッカーが国民的スポーツであり、ブンデスリーガは世界的に人気のあるプロサッカーリーグの一つである。オクトーバーフェストやクリスマスマーケットなどの伝統的な祭りも国内外で知られている。

2. 国名

ドイツの正式名称は、ドイツ語でBundesrepublik Deutschlandブンデスレプブリーク・ドイチュラントドイツ語といい、日本語ではドイツ連邦共和国と訳される。通称はドイツ語でDeutschlandドイチュラントドイツ語、日本語ではドイツである。「Bundドイツ語」は「連邦」、「Republikドイツ語」は「共和国」を意味する。

日本語の「ドイツ」という呼称は、ドイツ語の「Deutschドイチュドイツ語」またはオランダ語の「Duitsダイツオランダ語」に由来するとされる。漢字表記では「独逸」や「独乙」などが用いられ、略称として「独」が使われる。

英語では「Germanyジャーマニー英語」と呼ばれ、これはラテン語の「Germaniaゲルマニアラテン語」(「ゲルマン人の地」の意)に由来する。この名称は、古代ローマ人がライン川東岸の地域とそこに住む人々を指して用いたことに始まる。フランス語の「Allemagneアルマーニュフランス語」、スペイン語の「Alemaniaアレマニアスペイン語」などは、ゲルマン系の一部族であるアレマン人に由来する。

「Deutschドイチュドイツ語」という語の語源は、古高ドイツ語の「diutisc古高ドイツ語」で、「民衆の」または「民衆に属する」という意味である。これはさらに古いゲルマン語の「þiudiskazゲルマン語派」(民衆の)に遡り、元々はラテン語やロマンス諸語とは異なる、一般民衆が話す言葉(ゲルマン系の言語)を指すために用いられた。フランク王国時代に、ゲルマン系の言語を用いる一般大衆を指す言葉として定착し、やがてその地域全体を指す呼称となった。

3. 歴史

ドイツ地域の歴史は、先史時代の人類の定住から始まり、古代ゲルマン民族の形成、ローマ帝国との関わりを経て、中世のフランク王国、神聖ローマ帝国へと続く。近世にはプロイセンが台頭し、19世紀にはドイツ統一が達成されドイツ帝国が成立した。20世紀には二度の世界大戦を経験し、戦後は東西に分断されたが、1990年に再統一を果たし、現代のドイツ連邦共和国に至る。この歴史を通じて、社会構造、民衆の生活、人権状況、そして民主主義の発展と後退が繰り返されてきた。

3.1. 先史時代と古代

現在のドイツにあたる地域には、約70万年前から人類が居住していたと考えられている。約60万年前から55万年前の地層からはホモ・ハイデルベルゲンシスの化石が、約4万年前の地層からはネアンデルタール人の化石が発見されている。ホモ・サピエンス(現代人)は約3万5千年前にこの地域に現れた。

紀元前4千年紀には巨石文化が栄え、紀元前1800年頃までには青銅器時代に移行した。ネブラ・スカイディスクはこの時代の重要な遺物である。紀元前1000年頃からはケルト系民族がドナウ川流域を中心にハルシュタット文化と呼ばれる鉄器文化を築いた。

紀元前1世紀頃から、ローマ帝国がライン川流域まで勢力を拡大し、この地域のゲルマン民族と接触した。タキトゥスが著した『ゲルマニア』(紀元後98年頃)は、当時のゲルマン社会を知る上で貴重な史料である。ローマ帝国はライン川とドナウ川を国境線(リメス・ゲルマニクス)とし、ゲルマニアの大部分はローマの支配外にあったが、現在のバーデン=ヴュルテンベルク州、バイエルン州南部、ヘッセン州南部、ラインラント西部などはローマの属州に組み込まれていた。

紀元後9年、トイトブルク森の戦いでアルミニウス率いるゲルマン諸部族連合軍がローマ軍を破り、ローマ帝国のゲルマニア征服の野望を阻止した。この戦いはヨーロッパ史における重要な転換点の一つと見なされている。

ローマ帝国との接触を通じて、ゲルマン社会は徐々に変化し、農耕技術や軍事技術などが導入された。また、一部のゲルマン人はローマ軍の傭兵となるなど、両者の間には文化的な交流も見られた。

3.2. ゲルマン民族とフランク王国

3世紀頃から、気候変動や他の民族の圧迫などを背景に、ゲルマン民族は大規模な移動を開始した(民族移動時代)。彼らはローマ帝国の領内に侵入し、各地に王国を建国した。フン族の西進(375年頃)はこの動きをさらに加速させた。

ゲルマン民族は、ヤストルフ文化から、北欧青銅器時代または初期の鉄器時代にかけて出現したと考えられている。南スカンディナヴィアと北ドイツから、彼らは南方、東方、西方へと拡大し、ケルト人、イラン系民族、バルト人、初期スラブ人と接触した。南ドイツはケルト語を話す人々が居住しており、彼らは広範なラ・テーヌ文化に属していた。後に彼らはゲルマン系の征服者によって同化された。

多くのゲルマン部族国家が成立したが、その中でも特に有力だったのがフランク人である。フランク人はライン川下流域からガリア(現在のフランス)へと勢力を拡大し、フランク王国を建国した。クローヴィス1世(在位481年 - 511年)の時代にキリスト教を受容し、ローマ文化とゲルマン文化の融合が進んだ。

フランク王国はカール・マルテルの時代(8世紀前半)にイスラム勢力の侵入を撃退し(トゥール・ポワティエ間の戦い、732年)、その勢力を確固たるものにした。カール大帝(シャルルマーニュ、在位768年 - 814年)の時代には、西ヨーロッパの広大な地域を支配する大帝国へと発展し、800年にはローマ教皇から西ローマ皇帝の帝冠を授けられた(カロリング・ルネサンス)。

しかし、カール大帝の死後、帝国は分裂の危機を迎える。843年のヴェルダン条約によってフランク王国は、西フランク王国(後のフランス)、中部フランク王国、東フランク王国(後のドイツ)の3つに分割された。この分割は、後のフランス、ドイツ、イタリアの国境線の原型となった。

この時代の社会変動は激しく、ローマ帝国の衰退とゲルマン民族の台頭は、西ヨーロッパの政治的・社会的な枠組みを大きく変えた。また、民族間の文化交流や衝突は、中世ヨーロッパ世界の形成に大きな影響を与えた。

3.3. 東フランク王国と神聖ローマ帝国

ヴェルダン条約(843年)によって成立した東フランク王国は、現在のドイツの直接的な前身と見なされる。東フランク王国は、西はライン川から東はエルベ川、北は北海から南はアルプス山脈に至る広大な領域を有していた。歴代の王は、マジャール人やヴァイキングなどの外敵の侵入に対処しつつ、国内の諸部族(ザクセン人、フランケン人、バイエルン人、シュヴァーベン人など)の統合に努めた。

919年、ザクセン公ハインリヒ1世が東フランク王に選出され、ザクセン朝(オットー朝)が始まった。その子オットー1世は、マジャール人を撃退し(レヒフェルトの戦い、955年)、イタリアに遠征して962年にローマ教皇ヨハネス12世からローマ皇帝の帝冠を授けられた。これが神聖ローマ帝国の始まりとされる。神聖ローマ帝国は、名目上は古代ローマ帝国の後継者を称したが、実態はドイツ王を盟主とする諸侯や都市の連合体であり、その領域は現在のドイツ、オーストリア、チェコ、スイス、ベネルクス三国、イタリア北部などに及んだ。

オットー朝(919年 - 1024年)の皇帝たちは、主要な部族大公領を統合し、帝国の基盤を固めた。996年には、オットー3世の従兄弟であるグレゴリウス5世が初のドイツ人教皇となった。ザーリアー朝(1024年 - 1125年)の下では、帝国は北イタリアとブルグントを併合したが、叙任権闘争を通じて皇帝権は弱体化した。

ホーエンシュタウフェン朝(1138年 - 1254年)の皇帝たちは、ドイツ人による南方および東方への植民(東方植民)を奨励した。北ドイツの諸都市を中心とするハンザ同盟は、貿易の拡大を通じて繁栄した。しかし、1315年の大飢饉に始まり、1348年から1350年にかけての黒死病の大流行により、人口は著しく減少した。1356年に発布された金印勅書は、7人の選帝侯による皇帝選挙を規定し、帝国の基本法となった。

ヨハネス・グーテンベルクによる活版印刷術の発明(15世紀半ば)は、知識の普及に革命をもたらした。1517年、マルティン・ルターが95ヶ条の論題を発表して宗教改革が始まると、ドイツは宗教対立の舞台となった。ルターによる聖書のドイツ語訳は、ドイツ語の標準化に貢献した。1555年のアウクスブルクの和議では、「統治者の信仰がその地の信仰(cuius regio, eius religioラテン語)」の原則が認められ、ルター派が容認されたが、宗教対立は収まらず、三十年戦争(1618年 - 1648年)へと発展した。この戦争はドイツ全土を荒廃させ、人口を激減させた。

ヴェストファーレン条約(1648年)によって三十年戦争は終結し、帝国内の各領邦の主権が大幅に認められた(領邦国家体制)。これにより、神聖ローマ帝国は実質的に解体状態となり、皇帝の権力は名目的なものとなった。帝国内では、オーストリアのハプスブルク家とプロイセンのホーエンツォレルン家が二大勢力として台頭し、覇権を争った。

18世紀後半、プロイセンとオーストリアはロシア帝国と共にポーランド分割に参加した。フランス革命とナポレオン戦争の時代には、帝国の諸侯はナポレオンの支配下に置かれ、1806年に神聖ローマ帝国は正式に解体された。

神聖ローマ帝国の時代は、ドイツ民族の形成、キリスト教の浸透、都市の発展、大学の創設など、後のドイツの歴史と文化に大きな影響を与えた。しかし、皇帝権の弱体化と領邦の分立は、ドイツの政治的統一を遅らせる要因ともなった。

3.4. ドイツ連邦とドイツ帝国

ナポレオン戦争後の1815年、ウィーン会議によって35の君主国と4つの自由都市からなるドイツ連邦が結成された。オーストリア帝国が議長国を務めたが、これはプロイセン王国の台頭を警戒する諸国の意向を反映したものだった。しかし、この連邦は各領邦の主権が強く、統一国家とは程遠い緩やかな連合体に過ぎなかった。

この時代、自由主義とナショナリズムの思想が広まり、ドイツ統一を求める声が高まった。1834年にはプロイセンを中心にドイツ関税同盟が結成され、経済的な統一が進んだ。1848年にはフランスの二月革命の影響を受けて、ドイツ各地で三月革命が勃発し、フランクフルト国民議会が開催されてドイツ憲法の制定とドイツ統一が討議された。しかし、統一の方式(オーストリアを含める大ドイツ主義か、含めない小ドイツ主義か)や指導権を巡る対立、諸君主の抵抗などにより、革命は失敗に終わった。

1862年、プロイセン国王ヴィルヘルム1世はオットー・フォン・ビスマルクを首相に任命した。ビスマルクは「鉄血政策」と呼ばれる富国強兵策を推進し、巧みな外交と軍事力によってドイツ統一を目指した。1864年の第二次シュレースヴィヒ=ホルシュタイン戦争、1866年の普墺戦争での勝利を経て、プロイセンはオーストリアをドイツ統一の過程から排除し、北ドイツの諸邦をまとめて北ドイツ連邦を結成した。

そして、1870年から1871年にかけての普仏戦争でフランス第二帝政を破ると、南ドイツの諸邦もプロイセン主導の統一に参加し、1871年1月18日、フランスのヴェルサイユ宮殿でドイツ帝国の成立が宣言された。プロイセン国王ヴィルヘルム1世が初代ドイツ皇帝となり、ベルリンが帝国の首都となった。

ドイツ帝国成立後のビスマルクは、フランスの孤立化とヨーロッパの勢力均衡を維持する外交政策を展開し、国内では社会主義運動を弾圧する一方で、世界初の社会保険制度を導入するなど「飴と鞭」の政策を用いた。しかし、1888年に即位したヴィルヘルム2世は、ビスマルクを1890年に罷免し、「新航路政策」と呼ばれる積極的な世界政策を推進した。これにより、イギリス、フランス、ロシアとの対立が深まり、ヨーロッパは二つの陣営(三国同盟と三国協商)に分かれて対峙する状況となった。

ドイツ帝国は、工業化を急速に進め、経済力を高めたが、同時に国内では社会矛盾も深刻化した。また、アフリカや太平洋地域で植民地を獲得したが、特にドイツ領南西アフリカ(現在のナミビア)では、1904年から1908年にかけてヘレロ族とナマ族に対するジェノサイドが行われた。これは20世紀最初のジェノサイドとされている。

1914年6月28日のサラエボ事件をきっかけに第一次世界大戦が勃発すると、ドイツはオーストリア=ハンガリー帝国と共に中央同盟国として参戦した。4年間に及ぶ総力戦の結果、ドイツは約200万人の兵士を失い、国内経済は疲弊した。1918年11月、ドイツ革命が勃発し、ヴィルヘルム2世は退位してオランダへ亡命、ドイツ帝国は崩壊した。

3.5. ヴァイマル共和政とナチス・ドイツ

第一次世界大戦の敗北とドイツ革命を経て、1919年8月11日、フリードリヒ・エーベルト大統領の下で民主的なヴァイマル憲法が制定され、ドイツはヴァイマル共和政として再出発した。しかし、この共和国は発足当初から多くの困難に直面した。ヴェルサイユ条約による巨額の賠償金、領土の割譲、軍備制限は国民の不満を招き、「背後の一突き」伝説(戦争に負けたのは軍ではなく国内の裏切り者のせいだとする説)が広まった。政治的にも右翼・左翼両派の対立が激しく、カップ一揆(1920年)や共産党による蜂起など、政情不安が続いた。1923年にはフランスとベルギーによるルール占領とハイパーインフレーションが発生し、経済は崩壊状態に陥った。

1924年のドーズ案による賠償金支払いの緩和と新通貨レンテンマルクの発行により、経済は一時的に安定し、「黄金の20年代」と呼ばれる文化的な繁栄期を迎えた。この時代には、バウハウス運動などの芸術革新や自由な文化生活が花開いた。

しかし、1929年の世界恐慌はドイツ経済に再び深刻な打撃を与え、失業率は1932年には24%に達した。このような経済的混乱と政治的不安定を背景に、アドルフ・ヒトラー率いる国家社会主義ドイツ労働者党(ナチ党)が急速に支持を拡大した。1932年7月の選挙でナチ党は第一党となり、1933年1月30日、ヒンデンブルク大統領はヒトラーを首相に任命した。

国会議事堂放火事件をきっかけに、基本的人権を停止する大統領令が出され、最初のナチス強制収容所が開設された。1933年3月23日、全権委任法が成立し、ヒトラーは憲法を無視して無制限の立法権を獲得、ナチス・ドイツ(第三帝国)が始まった。ナチス政権は中央集権的な全体主義国家を樹立し、国際連盟から脱退、軍備を大幅に拡張した。経済再建プログラムの一環として、公共事業、特にアウトバーン建設が進められた。

1935年、ナチス政権はヴェルサイユ条約を破棄し、ユダヤ人やその他の少数派を標的とするニュルンベルク法を制定した。また、1935年にザール地方を再併合し、1936年にはラインラントを再軍備化、1938年にはオーストリアを併合、ミュンヘン会談を経てズデーテン地方を併合し、1939年3月には協定に違反してチェコスロバキアを占領した。水晶の夜(1938年11月)には、ユダヤ人に対する組織的な暴力行為が行われ、シナゴーグや商店が破壊され、多数のユダヤ人が逮捕された。

1939年8月、ナチス政権はソビエト連邦と独ソ不可侵条約を締結し、東ヨーロッパを独ソの勢力圏に分割した。同年9月1日、ドイツはポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が勃発した。イギリスとフランスは9月3日にドイツに宣戦布告した。

1940年春、ドイツはデンマーク、ノルウェー、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、フランスを征服した。イギリス本土上陸作戦はバトル・オブ・ブリテンで阻止された。1941年、ドイツ軍はユーゴスラビア、ギリシャ、そしてソビエト連邦に侵攻した(独ソ戦)。1942年までにドイツとその同盟国はヨーロッパ大陸と北アフリカの大部分を支配下に置いたが、スターリングラード攻防戦でのソ連軍の勝利、連合国軍による北アフリカ奪還とイタリア上陸(1943年)以降、ドイツ軍は敗北を重ねた。1944年、ソ連軍は東ヨーロッパに進軍し、西側連合国はフランスに上陸(ノルマンディー上陸作戦)、ドイツ最後の反撃(バルジの戦い)を退けてドイツ本土に侵攻した。ベルリンの戦いの最中、ヒトラーが自殺し、1945年5月8日、ドイツは無条件降伏し、ヨーロッパにおける第二次世界大戦は終結した。戦後、生き残ったナチス幹部はニュルンベルク裁判で戦争犯罪人として裁かれた。

ナチス政権下では、後にホロコーストとして知られる、ユダヤ人をはじめとする少数派に対する組織的な迫害と大量虐殺が行われた。ヨーロッパ各地の強制収容所や絶滅収容所で、600万人のユダヤ人、少なくとも13万人のロマ人、27万5千人の障害者、数千人のエホバの証人、数千人の同性愛者、そして数十万人の政治的・宗教的反対者が組織的に殺害された。ドイツ占領下の国々におけるナチスの政策により、推定270万人のポーランド人、130万人のウクライナ人、100万人のベラルーシ人、350万人のソ連軍捕虜が死亡した。ドイツ軍の戦死者は約530万人、ドイツ民間人の死者は約90万人に上った。約1200万人のドイツ系住民が東ヨーロッパから追放され、ドイツは戦前の領土の約4分の1を失った。

この時代は、民主主義の脆弱性、人権侵害の極致、そして戦争責任という重い教訓を残した。同時に、ナチスに抵抗した人々の存在も忘れてはならない。

3.6. 東西ドイツ分断と冷戦

第二次世界大戦でナチス・ドイツが降伏した後、連合国はベルリン宣言によりドイツ国家を法的に解体し、ベルリンとドイツの残りの領土を4つの占領地区に分割した。フランス、イギリス、アメリカ合衆国が管理する西部地区は、1949年5月23日にドイツ連邦共和国(Bundesrepublik Deutschlandドイツ語、通称西ドイツ)として統合された。同年10月7日、ソビエト連邦占領地区はドイツ民主共和国(Deutsche Demokratische Republikドイツ語、DDR、通称東ドイツ)となった。ベルリンは法的には4カ国管理下に置かれ続けた。東ドイツは東ベルリンを首都とし、西ドイツは両国の分断が一時的なものであるという立場を強調するため、ボンを暫定首都とした。

西ドイツは「社会的市場経済」を掲げる連邦議会制共和国として設立された。1948年以降、西ドイツはアメリカのマーシャル・プランによる復興援助の主要な受け入れ国となり、1950年代初頭から「経済の奇跡(Wirtschaftswunderドイツ語)」と呼ばれる持続的な経済成長を遂げた。1949年にはコンラート・アデナウアーが初代連邦首相に選出された。西ドイツは1955年に北大西洋条約機構(NATO)に加盟し、欧州経済共同体(EEC)の原加盟国となった。1957年1月1日には、ザール保護領が西ドイツに復帰した。

一方、東ドイツはソビエト連邦の占領軍とワルシャワ条約機構を通じて政治的・軍事的にソ連の管理下に置かれた東側諸国であった。東ドイツは自らを民主主義国家と称したが、政治権力は、巨大な秘密警察であるシュタージに支えられた共産主義支配のドイツ社会主義統一党の指導的メンバー(Politbüroドイツ語)によって独占的に行使された。東ドイツのプロパガンダは、自国の社会プログラムの利点と西ドイツによる侵略の脅威を主張したが、多くの市民は自由と繁栄を求めて西側を見ていた。1961年に建設されたベルリンの壁は、東ドイツ市民が西ドイツへ逃亡するのを防ぎ、冷戦の象徴となった。

1960年代後半、西ドイツ首相ヴィリー・ブラントの「東方外交(Ostpolitikドイツ語)」により、東西ドイツ間の緊張は緩和された。1989年、ハンガリーが鉄のカーテンを解体し、オーストリアとの国境を開放することを決定したことで、数千人の東ドイツ国民がハンガリーとオーストリアを経由して西ドイツへ移住した。これは、定期的な大規模デモがますます支持を集めていた東ドイツに壊滅的な影響を与えた。東ドイツを国家として維持するための努力の一環として、東ドイツ当局は国境制限を緩和したが、これは実際には、ドイツが完全な主権を回復する2プラス4条約で頂点に達する「Wendeドイツ語(転換)」改革プロセスの加速につながった。これにより、1990年10月3日、旧東ドイツの再建された5つの州がドイツ連邦共和国に編入される形でドイツ再統一が実現した。1989年のベルリンの壁崩壊は、共産主義の終焉、ソビエト連邦の崩壊、ドイツ再統一、そして「Die Wendeドイツ語(転換)」の象徴となった。

東西分断は、市民生活や人権に深刻な影響を与えた。家族や友人が引き裂かれ、移動の自由は著しく制限された。東ドイツでは言論の自由や政治活動の自由が抑圧され、多くの人々が監視や弾圧の対象となった。しかし、そのような状況下でも、平和と自由を求める市民の抵抗運動や、西側諸国との対話を通じた和解への努力が続けられた。

3.7. 統一ドイツと欧州連合

統一後のドイツは、西ドイツの国際機関における地位を継承し、拡大された形で存続すると見なされた。1994年のベルリン・ボン法に基づき、ベルリンが再びドイツの首都となり、ボンは一部の連邦省庁を維持する「連邦都市(Bundesstadtドイツ語)」という独自の地位を得た。政府機能の移転は1999年に完了し、旧東ドイツ経済の近代化は2019年まで続く予定であった。

再統一以降、ドイツは欧州連合(EU)においてより積極的な役割を果たすようになり、1992年にマーストリヒト条約、2007年にリスボン条約に署名し、ユーロ圏の共同設立国となった。ドイツはバルカン半島の安定を確保するために平和維持軍を派遣し、ターリバーン追放後のアフガニスタンにおけるNATOの安全保障努力の一環としてドイツ連邦軍を派遣した。

2005年の選挙で、アンゲラ・メルケルが初の女性首相となった。2009年、ドイツ政府は500.00 億 EURの景気刺激策を承認した。21世紀初頭のドイツの主要な政治プロジェクトには、欧州統合の推進、持続可能なエネルギー供給のためのエネルギー転換(Energiewendeドイツ語)、均衡予算のための債務ブレーキ(Schuldenbremseドイツ語)、出生率向上のための措置(出産奨励主義)、そしてドイツ経済の転換のためのハイテク戦略(インダストリー4.0として要約される)などがある。2015年欧州難民危機の際には、ドイツは100万人以上の難民・移民を受け入れた。

統一は、旧東ドイツ地域の経済的・社会的再建という大きな課題をもたらした。インフラ整備、失業対策、社会制度の統合など、多くの困難に直面しながらも、ドイツは着実に前進してきた。EU内では、経済大国として、また欧州統合の推進役として、その責任はますます大きくなっている。

4. 自然環境

ドイツの自然環境は、北部の平野から南部のアルプス山脈まで多様な地理的特徴を持ち、気候も地域によって異なる。生物多様性の保全と環境問題への取り組みは、ドイツの重要な政策課題の一つである。

4.1. 地理的特徴

ドイツは中央ヨーロッパに位置し、北はデンマーク、東はポーランドとチェコ、南はオーストリアとスイス、西はフランス、ルクセンブルク、ベルギー、オランダと国境を接している。北は北海とバルト海に面している。国土総面積は35.76 万 km2で、ヨーロッパでは7番目に広い国である。

地形は変化に富んでおり、主な特徴は以下の通りである。

- 北部平野:広大な北ドイツ平野が広がり、氷河期の影響を受けた地形が見られる。エルベ川、ヴェーザー川、オーデル川などの河川が流れ、多くの湖沼が点在する。

- 中部山地:ハルツ山地、テューリンゲンの森、エルツ山地など、標高1000 m前後の中低山地が連なる。ライン川、マイン川などがこの地域を流れる。

- 南部:シュヴァーベン・アルプやフレンキシェ・アルプといった高原地帯が広がり、南端にはアルプス山脈がそびえる。ドイツ最高峰のツークシュピッツェ山(2963 m)もこの地域にある。ボーデン湖(コンスタンツ湖)などの大きな湖も見られる。

ドイツ国内の最低地点は、シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州のノイエンドルフ=ザクセンバンデにあるヴィルスターマルシュで、海抜マイナス3.54 mである。

主要な河川には、国際河川であるライン川とドナウ川のほか、エルベ川、ヴェーザー川、オーデル川などがある。これらの河川は、水運や水源として重要な役割を果たしている。

4.2. 気候

ドイツの気候は、大部分が温帯に属し、偏西風とメキシコ湾流の延長である北大西洋海流の影響を受け、緯度の割には比較的穏やかである。

- 北部・西部:西岸海洋性気候(Cfb)で、夏は涼しく冬は比較的温暖。年間を通じて降水があり、特に夏季に多い。

- 東部・南東部:大陸性気候(Dfb)の要素が強まり、冬は寒冷で夏は暑く、気温の年較差が大きい。降水量は西部より少ない傾向がある。

- アルプス地方:高山気候(H)で、標高が上がるにつれて気温が低下し、降水量も多くなる。

2019年2月から2020年2月にかけての月平均気温は、2020年1月の3.3 °Cから2019年6月の19.8 °Cの範囲であった。月平均降水量は、2019年2月と4月の1平方メートルあたり30リットルから、2020年2月の1平方メートルあたり125リットルの範囲であった。月平均日照時間は、2019年11月の45時間から2019年6月の300時間の範囲であった。

近年、地球温暖化の影響により、ドイツでも異常気象の頻度が増加している。夏の猛暑、集中豪雨、洪水、干ばつなどの被害が報告されており、農業への影響や水資源の確保などが課題となっている。ドイツ政府は、温室効果ガス排出削減目標を掲げ、再生可能エネルギーの導入を推進するなど、気候変動対策に積極的に取り組んでいる。ドイツの気候変動は、農業への長期的な影響、熱波と寒波の激化、突発的な洪水と沿岸洪水、そして水利用可能性の減少をもたらしている。気候変動は、2050年までにドイツに最大9000.00 億 EURの損害を与える可能性がある。

4.3. 生物多様性と環境保護

ドイツの領土は、大西洋混合林、バルト海混合林、中央ヨーロッパ混合林、西ヨーロッパ広葉樹林、アルプス針葉樹・混合林の5つの陸上生態地域に分けることができる。2016年現在、ドイツの土地面積の51%が農業に、30%が森林に、14%が集落やインフラで覆われている。

ドイツの動植物は、中央ヨーロッパで一般的に見られるものが中心である。国立森林インベントリによると、ブナ、オーク、その他の落葉樹が森林の40%強を占め、約60%はトウヒやマツを中心とする針葉樹である。多くの種類のシダ、花、菌類、コケが生育している。野生動物には、ノロジカ、イノシシ、ムフロン(野生羊の一亜種)、アカギツネ、ヨーロッパアナグマ、ヤブノウサギ、そして少数のヨーロッパビーバーなどが含まれる。青いヤグルマギクは、かつてドイツの国花であった。

ドイツには16の国立公園があり、ヤスムント国立公園、フォアポンメルン・ラグーン地帯国立公園、ミューリッツ国立公園、ワッデン海国立公園、ハルツ国立公園、ハイニヒ国立公園、シュヴァルツヴァルト国立公園、ザクセン・スイス国立公園、バイエルンの森国立公園、ベルヒテスガーデン国立公園などが含まれる。さらに、17の生物圏保護区と105の自然公園がある。ドイツ国内には400以上の動物園と動物公園が運営されており、1844年に開園したベルリン動物園はドイツで最も古く、世界で最も包括的な種のコレクションを誇っている。

ドイツは環境保護先進国として知られ、再生可能エネルギーの導入や廃棄物リサイクル、水質保全などに積極的に取り組んでいる。自然保護区の指定や生物多様性保全戦略の策定を通じて、貴重な生態系の保護に努めている。しかし、都市化や農業の集約化、気候変動などによる生態系への圧力は依然として存在し、持続可能な社会の実現に向けた継続的な努力が求められている。

5. 政治

ドイツは連邦制、議院内閣制、代表民主制の共和国であり、ドイツ連邦共和国基本法(憲法)に基づいて統治されている。国家元首は大統領、行政の長は首相が務める。立法府は連邦議会と連邦参議院の二院制である。16の連邦州から構成され、各州は広範な自治権を持つ。司法制度は大陸法体系に基づき、連邦憲法裁判所が憲法判断の最高機関である。外交的には、EU及びNATOの主要国として国際社会で重要な役割を果たしており、国防はドイツ連邦軍が担っている。市民参加と民主主義の成熟度は高い水準にある。

5.1. 統治構造と基本法

ドイツは連邦共和国であり、議会制民主主義に基づく代表民主制国家である。連邦の立法権は、ドイツ連邦議会(Bundestagドイツ語、下院に相当)と[[連邦参議院 (ドイツ)|連邦参議院}}(Bundesratドイツ語、上院に相当)からなる議会に属する。連邦議会は小選挙区比例代表併用制による直接選挙で選出される。連邦参議院の議員は、16の連邦州政府の代表者であり、州政府によって任命される。

ドイツの政治体制は、1949年に制定された憲法であるドイツ連邦共和国基本法(Grundgesetzドイツ語)の枠組みの下で運営されている。基本法の改正には通常、連邦議会と連邦参議院の両院で3分の2以上の賛成が必要である。人間の尊厳、権力分立、連邦制、法の支配を保障する基本法の基本原則は永久に有効であり、改正することはできない。

国家元首は連邦大統領(Bundespräsidentドイツ語)であり、現在はフランク=ヴァルター・シュタインマイヤーが務めている(2017年就任)。大統領は主に儀礼的な役割と権限を担い、連邦会議(連邦議会議員と各州代表からなる)によって選出される。序列第2位の公職は連邦議会議長(Bundestagspräsidentドイツ語)であり、連邦議会によって選出され、議会の日々の運営を監督する。

行政の長は連邦首相(Bundeskanzlerドイツ語)であり、現在はオラフ・ショルツが務めている(2021年就任)。首相は連邦議会で過半数の支持を得た政党または連立与党から選出され、大統領によって任命される。首相は内閣を通じて行政権を行使する。

1949年以降、政党システムはドイツキリスト教民主同盟(CDU)とその姉妹政党であるキリスト教社会同盟(CSU)、そしてドイツ社会民主党(SPD)によって支配されてきた。これまでの首相はすべてこれらの政党のいずれかの出身である。しかし、より小さな自由主義政党である自由民主党(FDP)や同盟90/緑の党も連立政権のジュニアパートナーとして重要な役割を果たしてきた。2007年以降、民主社会主義政党である左翼党が連邦議会で議席を維持しているが、連邦政府には参加していない。2017年ドイツ連邦議会選挙では、右翼ポピュリスト政党であるドイツのための選択肢(AfD)が初めて議席を獲得した。

ドイツ基本法は、人間の尊厳の不可侵、基本的人権の保障、権力分立、連邦制、法治国家の原則などを定めており、これらはドイツの政治体制の根幹をなしている。

5.2. 行政区画

ドイツは16の連邦州(Länderドイツ語、単数形はLandドイツ語)から構成される連邦国家である。各州は独自の憲法を持ち、内政に関して広範な自治権を有する。2017年現在、ドイツは地方自治体レベルで401の郡(Kreiseドイツ語)に分かれており、これらは294の郡(Landkreiseドイツ語、地方郡)と107の独立市(Kreisfreie Städteドイツ語、郡に属さない都市)からなる。

以下に16の連邦州を、州都、面積(2023年現在)、人口(2022年国勢調査)、州内総生産(GRP、2023年名目値)、一人当たりGRP(2023年名目値)と共に示す。

| 州 | 州都 | 面積 (km2) | 人口 (2022年) | 名目GRP (10億ユーロ、2023年) | 一人当たりGRP (2023年、ユーロ) |

|---|---|---|---|---|---|

| km2 | 10億ユーロ (2023年) | ||||

| バーデン=ヴュルテンベルク州 | シュトゥットガルト | 3.58 万 km2 | 11,104,040 | 6150.71 億 EUR | 5.43 万 EUR |

| バイエルン州 | ミュンヘン | 7.06 万 km2 | 13,038,724 | 7684.69 億 EUR | 5.73 万 EUR |

| ベルリン | ベルリン | 892 km2 | 3,596,999 | 1932.19 億 EUR | 5.12 万 EUR |

| ブランデンブルク州 | ポツダム | 2.97 万 km2 | 2,534,075 | 974.77 億 EUR | 3.78 万 EUR |

| ブレーメン州 | ブレーメン | 420 km2 | 693,204 | 392.52 億 EUR | 5.70 万 EUR |

| ハンブルク | ハンブルク | 755 km2 | 1,808,846 | 1505.75 億 EUR | 7.92 万 EUR |

| ヘッセン州 | ヴィースバーデン | 2.11 万 km2 | 6,207,278 | 3511.39 億 EUR | 5.48 万 EUR |

| メクレンブルク=フォアポンメルン州 | シュヴェリーン | 2.32 万 km2 | 1,570,817 | 592.17 億 EUR | 3.63 万 EUR |

| ニーダーザクセン州 | ハノーファー | 4.76 万 km2 | 7,943,265 | 3631.09 億 EUR | 4.45 万 EUR |

| ノルトライン=ヴェストファーレン州 | デュッセルドルフ | 3.41 万 km2 | 17,890,489 | 8390.84 億 EUR | 4.62 万 EUR |

| ラインラント=プファルツ州 | マインツ | 1.99 万 km2 | 4,094,169 | 1742.49 億 EUR | 4.18 万 EUR |

| ザールラント州 | ザールブリュッケン | 2569 km2 | 1,006,864 | 413.48 億 EUR | 4.16 万 EUR |

| ザクセン州 | ドレスデン | 1.84 万 km2 | 4,038,131 | 1559.82 億 EUR | 3.81 万 EUR |

| ザクセン=アンハルト州 | マクデブルク | 2.05 万 km2 | 2,146,443 | 783.80 億 EUR | 3.59 万 EUR |

| シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州 | キール | 1.58 万 km2 | 2,927,542 | 1186.80 億 EUR | 4.01 万 EUR |

| テューリンゲン州 | エアフルト | 1.62 万 km2 | 2,110,396 | 759.09 億 EUR | 3.57 万 EUR |

| ドイツ | ベルリン | 357,386 | 82,719,540 | 4.12 兆 EUR | 4.88 万 EUR |

連邦州は、連邦政府との間で権限を分担している。教育、文化、警察などの分野は主に州の管轄であり、外交や国防などは連邦政府の専管事項である。連邦参議院を通じて、州は連邦の立法プロセスに関与する。

5.3. 司法

ドイツは、ローマ法にゲルマン法の要素を加えた大陸法体系を採用している。ドイツ連邦憲法裁判所(Bundesverfassungsgerichtドイツ語)は、憲法に関する事項を管轄する最高裁判所であり、違憲審査権を有する。ドイツの専門化された最高裁判所制度には、民事および刑事事件を扱う連邦通常裁判所(Bundesgerichtshofドイツ語)、ならびにその他の事項を扱う連邦労働裁判所、連邦社会裁判所、連邦財政裁判所、連邦行政裁判所が含まれる。

刑法および私法は、それぞれ刑法典(Strafgesetzbuchドイツ語)および民法典(Bürgerliches Gesetzbuchドイツ語)において全国レベルで法典化されている。ドイツの刑法制度は、犯罪者の更生と公衆の保護を目的としている。軽微な犯罪(一人の職業裁判官によって審理される)および重大な政治犯罪を除き、すべての起訴は、参審員(Schöffenドイツ語)と職業裁判官が共に審理する混合法廷によって裁定される。

2016年、ドイツの殺人率は人口10万人あたり1.18人と低かった。2018年には、全体的な犯罪率は1992年以来の最低水準に低下した。

ドイツでは2017年から同性婚が合法化されており、LGBTの権利は一般的に保護されている。

5.4. 外交関係

ドイツは海外に227の外交使節団を有し、190カ国以上と関係を維持している。ドイツは欧州評議会、北大西洋条約機構(NATO)、経済協力開発機構(OECD)、G7、G20、世界銀行、国際通貨基金(IMF)のメンバーである。ドイツは欧州連合(EU)の発足以来、その中で影響力のある役割を果たしてきており、1990年以降、フランスおよびすべての近隣諸国と強力な同盟関係を維持している。ドイツは、より統一されたヨーロッパの政治、経済、安全保障機構の創設を推進している。ドイツ政府とアメリカ合衆国政府は緊密な政治的同盟国である。文化的結びつきと経済的利益が両国間の絆を形成し、大西洋主義をもたらした。

1990年以降、ドイツとロシアは、「戦略的パートナーシップ」を確立するために協力し、その中でエネルギー開発が最も重要な要素の一つとなった。この協力の結果、ドイツは天然ガスと原油の大部分をロシアから輸入していた。

ドイツの開発援助政策は、外交政策の枠組みの中で明確な部門として機能している。これは連邦経済協力開発省によって策定され、実施機関によって実行される。ドイツ政府は、開発政策を国際社会の共同責任と見なしている。2019年には、アメリカ合衆国に次いで世界第2位の援助供与国であった。

ドイツの外交政策の基調は、多国間主義、欧州統合の深化、人権と民主主義の推進、そして国際平和への貢献である。特に、第二次世界大戦の反省から、平和主義と国際協調を重視する姿勢を鮮明にしている。

5.5. 国防

ドイツの軍隊であるドイツ連邦軍(Bundeswehrドイツ語)は、Heerドイツ語(陸軍および特殊部隊KSK)、Marineドイツ語(海軍)、Luftwaffeドイツ語(空軍)、そしてCyber- und Informationsraumドイツ語(サイバー・情報領域サービス)の各部門で構成されている。絶対額で見ると、2023年のドイツの軍事費は世界で7番目に高い。2022年ロシアのウクライナ侵攻を受け、オラフ・ショルツ首相は、ドイツの軍事支出をNATO目標の2%を超える水準に引き上げるとともに、2021年の軍事予算530.00 億 EURのほぼ2倍にあたる1000.00 億 EURの2022年一時投入を発表した。2023年、NATO基準による軍事支出は731.00 億 USDで、国のGDPの1.64%に相当し、NATO目標の2%を大幅に下回った。2024年、ドイツはNATOに977.00 億 USDを報告し、GDPの2.12%でNATO目標の2%を超えた。

2024年5月現在、ドイツ連邦軍の兵力は現役兵180,215名、文民80,761名である。予備役は軍隊に利用可能であり、防衛演習や海外派遣に参加している。2011年までは、18歳の男性に対する兵役義務があったが、これは公式に停止され、志願制に置き換えられた。2001年以降、女性は制限なくすべての軍務に就くことができる。ストックホルム国際平和研究所によると、ドイツは2019年から2023年にかけて世界で5番目に大きな兵器輸出国であった。

平時において、ドイツ連邦軍は国防大臣の指揮下にある。防衛事態においては、首相がドイツ連邦軍の最高指揮官となる。ドイツ基本法におけるドイツ連邦軍の役割は、防衛のみと記述されている。しかし、1994年の連邦憲法裁判所の判決後、「防衛」という用語は、ドイツ国境の保護だけでなく、危機対応や紛争予防、より広義には世界のどこであれドイツの安全保障を守ることと定義されている。2017年現在、ドイツ軍は約3,600名の部隊を国際平和維持活動の一環として海外に駐留させており、これにはISILに対する作戦支援約1,200名、アフガニスタンにおけるNATO主導の確固たる支援任務980名、コソボ800名が含まれる。

ドイツ連邦軍は、文民統制の原則に基づき運営されており、軍の行動は常に民主的なコントロール下に置かれている。近年は、国際的な平和維持活動や人道支援活動への参加が増加しており、その役割は変化しつつある。

6. 経済

ドイツ経済は、社会的市場経済を特徴とし、高度な技術力を持つ製造業を中心に、世界経済において重要な地位を占めている。科学技術の発展にも力を入れており、交通やエネルギーなどの基盤施設も整備されている。観光産業も経済の重要な柱の一つである。労働者の権利保護や環境への配慮も重視されている。

6.1. 主要産業と経済構造

ドイツは、高度に熟練した労働力、低い汚職レベル、そして高いイノベーションレベルを特徴とする社会的市場経済体制をとっている。ドイツは世界第3位の輸出国であり、第3位の輸入国である。ヨーロッパ最大の経済大国(名目GDPベース)であり、世界でも名目GDPで第3位、購買力平価(PPP)調整後GDPで第6位の経済規模を誇る。購買力平価基準で測定した一人当たりGDPは、EU27カ国平均の121%に達する。

2023年時点で、国のサービス部門は総GDPの約72%を占め、工業部門は27%(ドイツはヨーロッパ最大の製造業部門を有する)、農業部門は1%を占めている。ユーロスタットが発表した2020年1月の失業率は3.2%で、EU内で4番目に低い水準であった。

ドイツは4億5千万人以上の消費者を代表する欧州単一市場の一部である。2017年、国際通貨基金(IMF)によると、ドイツはユーロ圏経済の28%を占めていた。ドイツは2002年に共通ヨーロッパ通貨であるユーロを導入した。その金融政策は、フランクフルトに本部を置く欧州中央銀行によって設定されている。

ドイツの自動車産業は世界で最も競争力があり革新的であると見なされており、2021年時点での生産台数は世界第6位である。ドイツは、自動車生産台数で世界第2位の自動車メーカーであるフォルクスワーゲン・グループの本拠地である。

ドイツの輸出上位10品目は、自動車、機械、化学製品、電子製品、電気機器、医薬品、輸送機器、卑金属、食料品、ゴム・プラスチック製品である。

2023年の収益で測定した世界の株式上場企業上位500社(フォーチュン・グローバル500)のうち、32社がドイツに本社を置いている。ドイツ証券取引所指数であるDAXには、ドイツを拠点とする主要企業30社が含まれている。国際的に有名なブランドには、メルセデス・ベンツ、BMW、フォルクスワーゲン、アウディ、ポルシェ、オペル、シーメンス、アリアンツ、アディダス、プーマ、ヒューゴ・ボス、SAP、ボッシュ、ドイツテレコムなどがある。ベルリンはスタートアップ企業のハブであり、欧州連合(EU)におけるベンチャーキャピタル投資企業の主要拠点となっている。ドイツは、ミッテルシュタント(Mittelstandドイツ語)として知られる専門化された中小企業の割合が大きいことで認識されている。これらの企業は、そのセグメントにおける世界市場のリーダーの約48%を占め、「隠れたチャンピオン」と称されている。

経済発展における社会的公正と持続可能性も重視されており、労働者の権利保護や環境規制などが整備されている。しかし、近年のエネルギー価格の高騰や国際競争の激化は、ドイツ経済にとって課題となっている。

6.2. 科学技術

研究開発(R&D)はドイツ経済の不可欠な部分を形成しており、国は2005年以降、研究開発支出で世界第4位にランクされている。2018年、ドイツは発表された科学技術研究論文数で世界第4位、2023年には質調整後のネイチャー・インデックスで第3位にランクされた。ドイツの研究機関には、マックス・プランク協会、ヘルムホルツ協会、フラウンホーファー協会、ライプニッツ協会などがある。ドイツは欧州宇宙機関への最大の貢献国である。国は2024年の世界イノベーション指数で9位にランクされた。

ドイツは歴史的に多くの著名な科学者や発明家を輩出してきた。アルベルト・アインシュタインやマックス・プランクのような物理学者は現代物理学の基礎を築き、ヴェルナー・ハイゼンベルクやマックス・ボルンがそれをさらに発展させた。化学分野では、フリッツ・ハーバーとカール・ボッシュによるアンモニア合成法(ハーバー・ボッシュ法)は、農業生産に革命をもたらした。

近年、ドイツはインダストリー4.0と呼ばれる、製造業のデジタル化と自動化を推進する国家戦略に力を入れている。人工知能(AI)、モノのインターネット(IoT)、ビッグデータなどの先端技術を活用し、国際競争力の維持・強化を目指している。また、エネルギー転換(Energiewendeドイツ語)政策の一環として、再生可能エネルギー技術やエネルギー効率化技術の研究開発も活発に行われている。

しかし、研究成果の産業応用への転換や、高度な専門知識を持つ人材の育成・確保が課題として指摘されている。国際的な研究開発競争が激化する中で、ドイツが科学技術立国としての地位を維持するためには、継続的な投資と改革が求められている。

6.3. 基盤施設

ドイツは、発達した交通網と先進的なエネルギー政策、そして広範囲な通信・水インフラを有する。これらの基盤施設は、国民生活と経済活動を支える重要な役割を担っており、環境負荷の低減にも配慮した整備が進められている。

6.3.1. 交通

ヨーロッパ中央に位置するドイツは、大陸の交通のハブとなっている。その道路網はヨーロッパで最も高密度なものの一つである。高速道路(アウトバーン)は、一部区間で速度制限無制限であることで広く知られている。鉄道網も非常に発達しており、ドイツ鉄道(DB)が運営する高速鉄道ICE(インターシティ・エクスプレス)は、国内主要都市および近隣諸国を結び、最高時速300 km/hで運行されている。

主要な空港には、フランクフルト空港、ミュンヘン空港、ベルリン・ブランデンブルク空港があり、国際的なハブ空港として機能している。ハンブルク港はヨーロッパで3番目に取扱量の多い港湾であり、世界有数のコンテナ港の一つである。

都市部では、Sバーン(都市近郊鉄道)、Uバーン(地下鉄)、路面電車などの公共交通機関が充実しており、市民の足として重要な役割を果たしている。アクセシビリティの向上や環境負荷の低減を目指した取り組みも進められている。

6.3.2. エネルギー

2019年時点で、ドイツは世界第7位のエネルギー消費国であった。2023年にはすべての原子力発電所が段階的に廃止された。ドイツは電力需要の40%(2018年)を再生可能エネルギー源で賄っており、太陽光パネルと洋上風力発電の「初期のリーダー」と呼ばれている。国はパリ協定および生物多様性、低排出基準、水管理を推進する他のいくつかの条約に取り組んでいる。2017年時点で、ドイツの家庭リサイクル率は約65%と世界最高水準にある。2023年、ドイツは温室効果ガス排出量で世界第14位であった。ドイツのエネルギー転換(Energiewendeドイツ語)は、エネルギー効率と再生可能エネルギーによる持続可能な経済への移行として認識されており、同国は「世界初の主要な再生可能エネルギー経済」と呼ばれている。ドイツは1990年から2015年の間に一次エネルギー消費量を11%削減し、2030年までに30%、2050年までに50%削減するという目標を設定している。

エネルギー転換(Energiewendeドイツ語)政策は、ドイツのエネルギー政策の大きな柱である。これは、原子力発電からの脱却と化石燃料への依存度低減を目指し、再生可能エネルギーの導入拡大とエネルギー効率の向上を推進するものである。太陽光発電や風力発電が急速に普及しており、2023年には国内の電力消費に占める再生可能エネルギーの割合は50%を超えた。しかし、電力系統の安定化や費用負担、送電網の整備などが課題となっている。

6.4. 観光

国内および国際的な旅行・観光業は、2015年にドイツのGDPに直接的に1053.00 億 EUR以上貢献した。間接的および誘発的な影響を含めると、この産業は2015年に約420万人の雇用を支えた。2022年現在、ドイツは世界で8番目に訪問者の多い国である。

最も人気のあるランドマークには、ケルン大聖堂、ブランデンブルク門、国会議事堂、ドレスデン聖母教会、ノイシュヴァンシュタイン城、ハイデルベルク城、ヴァルトブルク城、サンスーシ宮殿などがある。フライブルク近郊のヨーロッパ・パークは、ヨーロッパで2番目に人気のあるテーマパークリゾートである。

ドイツは、ロマンティック街道や古城街道といった観光街道も有名であり、多様な歴史的建造物や美しい自然景観が観光客を魅了している。また、オクトーバーフェスト(ミュンヘン)やクリスマスマーケットなど、季節ごとのイベントも人気が高い。

持続可能な観光開発にも力が入れられており、環境に配慮した宿泊施設や交通手段の推進、地域文化の尊重などが図られている。観光は、地域経済の活性化や文化交流の促進に貢献する重要な産業と位置づけられている。

7. 社会

ドイツ社会は、比較的高い生活水準、充実した社会保障制度、そして多文化共生への取り組みを特徴とする。人口構成は少子高齢化が進んでいる一方で、移民の受け入れも積極的に行っている。言語はドイツ語が公用語であるが、多様な方言や少数言語も存在する。宗教はキリスト教が主流であるが、イスラム教徒も増加しており、無宗教層も拡大している。教育制度は州ごとに特色があり、職業教育と大学教育の連携も図られている。保健システムは国民皆保険制度が基本であり、治安状況は比較的良好である。社会的包摂やマイノリティの権利擁護も重要な課題として認識されている。

7.1. 人口構成

2023年のドイツ国勢調査によると、ドイツの総人口は8470万人であり、欧州連合(EU)内で最も人口が多く、ロシアに次いでヨーロッパで2番目に人口の多い国であり、世界で19番目に人口の多い国である。人口密度は1平方キロメートルあたり236人である。合計特殊出生率は女性1人あたり1.57人(2022年推定)で、人口置換水準の2.1人を下回り、世界で最も低い出生率の一つである。1970年代以降、ドイツの死亡率は出生率を上回っている。しかし、ドイツは2010年代初頭から出生率と移住率が増加している。ドイツは世界で3番目に高齢者人口が多く、平均年齢は47.4歳である。

ドイツ国民の約4分の1(2380万人、2022年)が移民の背景を持つ。このうち約1260万人がドイツ国籍を持たない外国人である。主な出身国はトルコ、ポーランド、シリア、ルーマニア、イタリアなどである。ドイツは、特に2015年の欧州難民危機以降、多くの難民・移民を受け入れており、社会統合が大きな課題となっている。政府は言語教育や職業訓練などを通じて移民の社会参加を支援している。

国内には、デンマーク系(シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州)、ソルブ系(ザクセン州、ブランデンブルク州)、ロマ・シンティ系、フリース系(シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州、ニーダーザクセン州)といった古くから定住している少数民族も存在する。

都市化も進んでおり、人口の約77%が都市部に居住している。ベルリン(約370万人)、ハンブルク(約190万人)、ミュンヘン(約150万人)などが主要な大都市である。

少子高齢化は、年金制度や医療制度、労働力確保など、社会の様々な側面に影響を与えており、持続可能な社会の実現に向けた対策が求められている。

| 順位 | 都市 | 州 | 人口 |

|---|---|---|---|

| 1. | ベルリン | ベルリン | 3,596,999 |

| 2. | ハンブルク | ハンブルク | 1,808,846 |

| 3. | ミュンヘン | バイエルン州 | 1,478,638 |

| 4. | ケルン | ノルトライン=ヴェストファーレン州 | 1,017,355 |

| 5. | フランクフルト | ヘッセン州 | 743,268 |

| 6. | デュッセルドルフ | ノルトライン=ヴェストファーレン州 | 611,258 |

| 7. | シュトゥットガルト | バーデン=ヴュルテンベルク州 | 610,458 |

| 8. | ライプツィヒ | ザクセン州 | 598,899 |

| 9. | ドルトムント | ノルトライン=ヴェストファーレン州 | 598,246 |

| 10. | ブレーメン | ブレーメン州 | 575,071 |

7.2. 言語

ドイツの公用語はドイツ語である。ドイツ語は、欧州連合(EU)の24の公用語および作業言語の一つであり、欧州委員会においては英語、フランス語と並ぶ3つの手続き言語の一つである。ドイツ語はEU内で最も話者数の多い母語であり、約1億人が母語として使用している。

ドイツ国内で公式に認められている少数民族言語には、デンマーク語、低地ドイツ語、ソルブ語、ロマ語、北フリジア語、ザーターフリジア語があり、これらはヨーロッパ地方言語・少数言語憲章によって保護されている。

移民によって使用される主な言語には、トルコ語、アラビア語、クルド語、ポーランド語、イタリア語、ギリシャ語、スペイン語、セルビア・クロアチア語、ブルガリア語などのバルカン諸語、そしてロシア語がある。

ドイツ国民は一般的に多言語話者が多く、67%が少なくとも一つの外国語でコミュニケーションが取れると回答し、27%が少なくとも二つの外国語でコミュニケーションが取れると回答している。

標準ドイツ語は西ゲルマン語群に属し、英語、低地ドイツ語、オランダ語、フリジア語と密接に関連している。ドイツ語の語彙の大部分は、インド・ヨーロッパ語族のゲルマン語派に由来する。ラテン語、ギリシャ語、フランス語、そして近年では英語からの借用語も多く見られる(デングリッシュとして知られる)。ドイツ語はラテン文字で表記される。ドイツ語の方言は、ゲルマン諸部族の伝統的な地方変種にまで遡り、語彙、音韻、文法規則において標準ドイツ語とは異なる多様性を示している。

言語の多様性はドイツ社会の重要な特徴であり、多言語主義の推進や少数言語の保護が図られている。

7.3. 宗教

2022年の国勢調査によると、キリスト教が人口の49.7%を占める最大の宗教であり、そのうち23.1%がプロテスタント、25.1%がカトリックであった。

イスラム教は国内で2番目に大きな宗教である。2011年の国勢調査では、回答者の1.9%(152万人)が自身の宗教をイスラム教としたが、この宗教(およびユダヤ教などの他の宗教)の信者の不均衡な数が質問に答えない権利を利用した可能性が高いため、この数字は信頼できないと見なされている。2019年には、移民の背景を持つイスラム教徒は推定530万~560万人(人口の6.4~6.7%)であり、これに加えて移民の背景を持たないイスラム教徒の数は不明である。イスラム教徒のほとんどはトルコ出身のスンニ派とアレヴィー派であるが、少数のシーア派、アフマディーヤなどの宗派も存在する。その他の宗教は、それぞれドイツの人口の1%未満を占めている。

2011年、ユダヤ人コミュニティの正式なメンバーは、ドイツ総人口の0.2%以下であり、その60%はベルリンに居住していた。ドイツのこれらのユダヤ人の推定80~90%は、1980年代以降にドイツに来た旧ソビエト連邦出身のロシア語話者の移民である。

2023年の調査では、人口の46.2%がいかなる宗教組織や宗派にも属していないと推定されている。ドイツの無宗教は、かつて国家無神論が強制される前は主にプロテスタントであった旧東ドイツと主要な大都市圏で最も強い。

ドイツ基本法は信教の自由を保障しており、国家と宗教は原則として分離されている(政教分離原則)。ただし、キリスト教教会などの主要な宗教団体は公法上の社団として認められ、教会税を徴収する権利などを有している。近年は、宗教の多様化が進む一方で、世俗化の傾向も見られる。宗教間の対話や、社会における宗教の役割についての議論も活発に行われている。

7.4. 教育

ドイツにおける教育の監督責任は、主に各連邦州が負っている。3歳から6歳までのすべての子供には任意の幼稚園教育が提供され、その後、州によって少なくとも9年間の義務教育が行われる。初等教育は通常4年から6年間続く。

中等教育は、生徒が大学進学準備教育を追求するか、職業教育を追求するかに基づいてコースに分かれている。ギムナジウムは最も学術的な中等学校であり、大学入学資格であるアビトゥーア取得を目的とする。実科学校(Realschule)はより幅広い中等教育を提供し、基幹学校(Hauptschule)は主に職業教育の準備を行う。これら3つの学校種を統合した総合学校(Gesamtschule)も存在する。

Duale Ausbildungドイツ語と呼ばれる職業訓練制度は、企業での実地研修と職業学校での理論教育を組み合わせたものであり、熟練した資格を取得することができる。この制度は国際的にも高く評価されている。

ドイツの大学のほとんどは公立であり、伝統的に学生は授業料を支払うことなく学ぶことができる(ただし、一部の州では授業料が導入されている場合もある)。大学入学の一般的な要件はアビトゥーアである。2014年のOECDの報告によると、ドイツは留学生にとって世界で3番目に人気のある留学先である。ドイツの既存の大学には、世界で最も古い大学のいくつかが含まれており、ハイデルベルク大学(1386年設立)、ライプツィヒ大学(1409年設立)、ロストック大学(1419年設立)が国内で最も古い。リベラルな教育改革者ヴィルヘルム・フォン・フンボルトによって1810年に設立されたベルリン・フンボルト大学は、多くの西洋の大学の学術モデルとなった。現代において、ドイツは11のエクセレンス・イニシアティブ指定大学を育成している。

教育機会の均等や生涯学習の推進も重視されており、様々な支援策が講じられている。PISAなどの国際学力調査では、ドイツは常に上位に位置しているわけではないが、教育改革への取り組みが続けられている。

7.5. 保健

Krankenhäuserドイツ語と呼ばれるドイツの病院制度は中世に遡り、今日、ドイツは1880年代のビスマルクの社会立法に由来する世界最古のユニバーサルヘルスケア制度を有している。1880年代以降、改革と規定により均衡の取れた医療制度が確保されてきた。国民は法律によって提供される健康保険プランによってカバーされており、一部のグループは民間健康保険契約を選択できる基準がある。世界保健機関(WHO)によると、ドイツの医療制度は2013年に77%が政府資金、23%が民間資金で賄われていた。2014年、ドイツはGDPの11.3%を医療に費やした。

ドイツは2019年の平均寿命で世界第21位であり、男性78.7歳、女性84.8歳であった。また、乳児死亡率は非常に低く(出生1,000人あたり4人)、2019年時点で主な死因は心血管疾患で37%であった。ドイツの肥満は主要な健康問題としてますます指摘されており、2014年の調査ではドイツの成人人口の52%が過体重または肥満であった。

ドイツの医療制度は、国民皆保険を基本とし、法定疾病保険(GKV)と民間疾病保険(PKV)の二本立てとなっている。大部分の国民はGKVに加入しており、所得に応じた保険料を支払う。医療サービスへのアクセスは比較的容易であり、医療水準も高いと評価されている。

近年は、高齢化に伴う医療費の増大、専門医不足、地域間の医療格差などが課題となっている。予防医療の推進、医療従事者の確保、医療の効率化などが、今後の医療制度改革の焦点となる。

7.6. 治安

ドイツの全般的な治安状況は比較的良好であるが、近年は都市部を中心に軽犯罪(スリ、置き引きなど)が増加傾向にある。特に観光客が多い場所や公共交通機関では注意が必要である。また、大規模なイベントやデモの際には、混乱や偶発的な暴力事件が発生する可能性もある。

主な犯罪の種類としては、窃盗、詐欺、暴行・傷害などが挙げられる。凶悪犯罪の発生率は低いものの、皆無ではない。近年では、インターネットを利用したサイバー犯罪も増加している。

警察組織は、連邦レベルの連邦警察(Bundespolizeiドイツ語)と、各州が管轄する州警察(Landespolizeiドイツ語)に分かれている。連邦警察は国境警備、鉄道警察、空港警備などを担当し、州警察は各州内の一般的な治安維持活動を行う。

ドイツ政府は、テロ対策や組織犯罪対策にも力を入れている。国内の情報機関や警察組織が連携し、脅威情報の収集・分析、警戒態勢の強化などを行っている。

市民の安全と人権保障のバランスは、治安政策における重要な論点である。監視カメラの設置やデータ収集といった治安強化策に対しては、プライバシー侵害の懸念から議論が起こることもある。ドイツ社会は、自由と安全の両立を目指し、活発な議論を通じてより良い治安体制を模索している。

8. 文化

ドイツの文化は、ヨーロッパの主要な知的・大衆的潮流、宗教的・世俗的潮流によって形成されてきた。科学者、作家、哲学者は西洋思想の発展に重要な役割を果たしてきた。2013年と2014年のBBCによる世界世論調査では、ドイツは世界で最も肯定的な影響力を持つ国として認識された。

ドイツは、オクトーバーフェストや、アドベントリース、降誕劇、クリスマスツリー、シュトレンケーキなどの習慣を含むクリスマスの風習といった民族祭りでよく知られている。2024年現在、ユネスコはドイツ国内の54件の物件を世界遺産に登録している。ドイツには各州によって定められた多くの祝日があり、10月3日は1990年以来ドイツの国民の祝日(Tag der Deutschen Einheitドイツ語)として祝われている。

文学、哲学、音楽、美術、建築の各分野で世界的に著名な人物を多数輩出し、現代文化においても多様なトレンドを生み出している。大衆メディアや映画産業も活発であり、食文化やスポーツも国民生活に深く根付いている。

8.1. 文学と哲学

ドイツ文学は中世に遡り、ヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデやヴォルフラム・フォン・エッシェンバッハのような作家の作品がある。著名なドイツの作家には、ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ、フリードリヒ・シラー、ゴットホルト・エフライム・レッシング、テオドール・フォンターネなどがいる。グリム兄弟によって出版された民話集は、ドイツの民間伝承を国際的なレベルで広めた。グリム兄弟はまた、ドイツ語の地域的変種を集め、成文化し、歴史的原則に基づいて研究を行った。彼らのDeutsches Wörterbuchドイツ語(ドイツ語辞典、グリム辞典とも呼ばれる)は1838年に開始され、最初の巻は1854年に出版された。

20世紀の有力な作家には、ゲアハルト・ハウプトマン、トーマス・マン、ヘルマン・ヘッセ、ハインリヒ・ベル、ギュンター・グラスなどがいる。ドイツの書籍市場は、アメリカ合衆国と中国に次いで世界第3位である。フランクフルト・ブックフェアは、国際的な取引と貿易において世界で最も重要な見本市であり、500年以上の伝統を持つ。ライプツィヒ・ブックフェアもヨーロッパで主要な地位を維持している。

ドイツ哲学は歴史的に重要である。ゴットフリート・ライプニッツの合理主義への貢献、イマヌエル・カントによる啓蒙主義哲学、ヨハン・ゴットリープ・フィヒテ、ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル、フリードリヒ・シェリングによる古典的ドイツ観念論の確立、アルトゥル・ショーペンハウアーの形而上学的悲観論の構成、カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスによる共産主義理論の定式化、フリードリヒ・ニーチェによる遠近法主義の展開、ゴットロープ・フレーゲの分析哲学の黎明期への貢献、マルティン・ハイデッガーの存在に関する著作、オズヴァルト・シュペングラーの歴史哲学、そしてフランクフルト学派の発展はすべて非常に影響力があった。

現代においても、ドイツの文学界・哲学界は活発であり、新たな才能が次々と登場している。過去の偉大な作品と思想は、現代社会における様々な課題を考察する上で、依然として重要な示唆を与え続けている。

8.2. 音楽

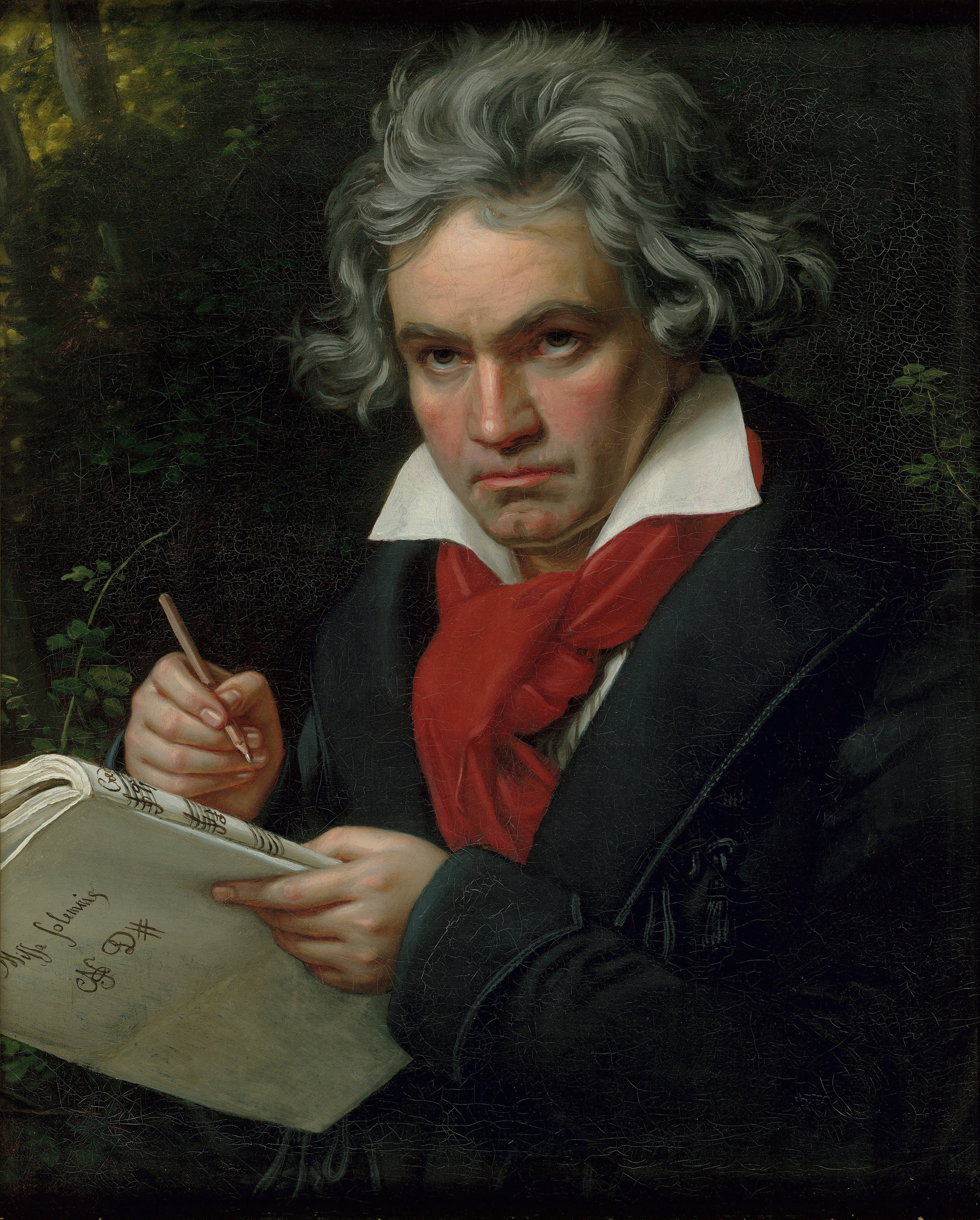

ドイツのクラシック音楽には、世界で最もよく知られた作曲家の作品がいくつか含まれている。ディートリヒ・ブクステフーデ、ヨハン・ゼバスティアン・バッハ、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルは、バロック時代の影響力のある作曲家であった。ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは、古典派とロマン派の間の移行期における重要な人物であった。カール・マリア・フォン・ウェーバー、フェリックス・メンデルスゾーン、ロベルト・シューマン、ヨハネス・ブラームスは重要なロマン派の作曲家であった。リヒャルト・ワーグナーはそのオペラで知られていた。リヒャルト・シュトラウスは後期ロマン派と初期近代の主要な作曲家であった。カールハインツ・シュトックハウゼンとヴォルフガング・リームは20世紀および21世紀初頭の重要な作曲家である。

2013年、ドイツはヨーロッパで2番目に大きな音楽市場であり、世界で4番目に大きな市場であった。20世紀および21世紀のドイツのポピュラー音楽には、ノイエ・ドイチェ・ヴェレ、ポップ、オストロック、ヘヴィメタル/ロック、パンク、ポップ・ロック、インディー・ロック、フォルクスムジーク(フォークソング)、シュラーガー・ポップ、ドイツ・ヒップホップのムーブメントが含まれる。ドイツの電子音楽は世界的な影響力を獲得し、クラフトワークとタンジェリン・ドリームがこのジャンルの先駆者となった。ドイツのテクノおよびハウス・ミュージックシーンのDJやアーティスト(ポール・ヴァン・ダイク、フェリックス・イェーン、ポール・カールクブレンナー、ロビン・シュルツ、スクーターなど)はよく知られるようになった。

ドイツでは、クラシック音楽の伝統が深く根付いている一方で、ロック、ポップ、ジャズ、電子音楽など、多様なジャンルの音楽が盛んである。各地の歌劇場やオーケストラは高い水準を誇り、多くの音楽祭が開催されている。現代の作曲家や演奏家も国際的に活躍しており、ドイツの音楽文化は常に新しい息吹を取り入れながら発展を続けている。

8.3. 美術と建築

ドイツの画家は西洋美術に影響を与えてきた。アルブレヒト・デューラー、ハンス・ホルバイン(子)、マティアス・グリューネヴァルト、ルーカス・クラナッハ(父)はルネサンス期の重要なドイツの芸術家であり、ヨハン・バプティスト・ツィンマーマンはバロック期、カスパー・ダーヴィト・フリードリヒとカール・シュピッツヴェークはロマン主義、マックス・リーバーマンは印象派、マックス・エルンストはシュルレアリスムの芸術家であった。20世紀にはいくつかのドイツの芸術グループが結成された。ブリュッケドイツ語(橋)と青騎士ドイツ語(Der Blaue Reiter)は、ミュンヘンとベルリンにおける表現主義の発展に影響を与えた。ノイエ・ザッハリッヒカイト(新即物主義)は、ヴァイマル共和政時代に表現主義への反動として現れた。第二次世界大戦後、ドイツ美術の広範なトレンドには、新表現主義と新ライプツィヒ派が含まれる。

ドイツのデザイナーは、現代のプロダクトデザインの初期のリーダーとなった。ベルリン・ファッション・ウィークとファッション見本市ブレッド&バターは年に2回開催される。

ドイツからの建築的貢献には、カロリング朝様式とオットー朝様式があり、これらはロマネスク建築の先駆けとなった。煉瓦ゴシックは、ドイツで発展した特徴的な中世の様式である。また、ルネサンス美術とバロック美術においても、地域的かつ典型的なドイツの要素(ヴェーザー・ルネサンスなど)が進化した。ドイツのヴァナキュラー建築は、しばしばその木骨造(Fachwerkドイツ語)の伝統によって識別され、地域や大工の様式によって異なる。産業化がヨーロッパ全土に広がるにつれて、古典主義と独特の歴史主義様式がドイツで発展し、時にはGründerzeitドイツ語様式と呼ばれることもある。表現主義建築は1910年代にドイツで発展し、アール・デコや他の現代様式に影響を与えた。ドイツは初期のモダニズム運動において特に重要であった。それはヘルマン・ムテジウスによって始められた工作連盟(新即物主義)と、ヴァルター・グロピウスによって設立されたバウハウス運動の本拠地である。ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエは、20世紀後半に世界で最も著名な建築家の一人となった。彼はガラス張りの超高層ビルを考案した。著名な現代の建築家や事務所には、プリツカー賞受賞者のゴットフリート・ベームやフライ・オットーがいる。

公共芸術やデザインも盛んであり、都市空間における芸術の役割や、機能性と美しさを兼ね備えたデザインが追求されている。

8.4. 大衆メディアと映画

ドイツで国際的に活動する最大のマスメディア企業は、ベルテルスマン、アクセル・シュプリンガーSE、プロジーベンザット1メディアである。ドイツのテレビ市場はヨーロッパ最大であり、2012年時点で3800万以上のテレビ世帯がある。ドイツの家庭の約90%がケーブルテレビまたは衛星放送を視聴しており、様々な無料の公共放送および商業チャンネルがある。ドイツには300以上の公共および民間のラジオ局があり、ドイツの全国ラジオネットワークはドイチュラントラジオであり、公共放送のドイチェ・ヴェレは主要なドイツの外国語ラジオおよびテレビ放送局である。ドイツの新聞および雑誌の印刷市場はヨーロッパ最大である。最も発行部数が多い新聞は、ビルトドイツ語、南ドイツ新聞ドイツ語、フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥングドイツ語、ディ・ヴェルトドイツ語である。最大の雑誌には、ADAC Motorweltドイツ語とデア・シュピーゲルドイツ語がある。ドイツには大規模なビデオゲーム市場があり、全国に3400万人以上のプレイヤーがいる。Gamescomは世界最大のゲームコンベンションである。

ドイツ映画は、映画に主要な技術的および芸術的貢献をしてきた。スクラダノフスキー兄弟の最初の作品は1895年に観客に上映された。ポツダムにある有名なバーベルスベルク・スタジオは1912年に設立され、世界初の大規模な映画スタジオとなった。初期のドイツ映画は、ロベルト・ヴィーネやフリードリヒ・ヴィルヘルム・ムルナウといったドイツ表現主義者に特に影響を与えた。フリッツ・ラング監督の映画『メトロポリス』(1927年)は、最初の主要なSF映画と言われている。1945年以降、戦後すぐの映画の多くは「Trümmerfilmドイツ語」(瓦礫映画)として特徴づけられる。東ドイツ映画は国営映画スタジオDEFAによって支配され、西ドイツの支配的なジャンルは「Heimatfilmドイツ語」(故郷映画)であった。1970年代から1980年代にかけて、フォルカー・シュレンドルフ、ヴェルナー・ヘルツォーク、ヴィム・ヴェンダース、ライナー・ヴェルナー・ファスビンダーといったニュー・ジャーマン・シネマの監督たちは、西ドイツの作家主義映画を批評家から絶賛されるまでに高めた。

アカデミー国際長編映画賞(「オスカー」)は、1979年にドイツ作品『ブリキの太鼓』(Die Blechtrommelドイツ語)、2002年に『名もなきアフリカの地で』(Nirgendwo in Afrikaドイツ語)、2007年に『善き人のためのソナタ』(Das Leben der Anderenドイツ語)に授与された。様々なドイツ人が他の映画での演技でオスカーを受賞している。毎年恒例のヨーロッパ映画賞の授賞式は、ヨーロッパ映画アカデミーの本拠地であるベルリンで隔年開催される。「金熊賞」を授与し、1951年から毎年開催されているベルリン国際映画祭(「ベルリナーレ」として知られる)は、世界有数の映画祭の一つである。「ローラ」は、ドイツ映画賞において、ベルリンで毎年授与される。

メディアの自由と多様性はドイツ社会において重視されており、ジャーナリズムの質の高さも国際的に評価されている。映画は、社会的なテーマを扱った作品や、歴史を問い直す作品など、多様な作品が生み出されており、国際的な映画祭でも高い評価を得ている。

8.5. 食文化

ドイツ料理は地域によって異なり、隣接する地域はしばしば食文化の類似性を共有している。これには、バイエルンやシュヴァーベンの南部地域、スイス、オーストリアが含まれる。ピザ、寿司、中華料理、ギリシャ料理、インド料理、ドネルケバブなどの国際的な料理も人気がある。

パンはドイツ料理の重要な部分を占めており、ドイツのパン屋は約600種類の主要なパンと1,200種類のペストリーやロールパン(Brötchenドイツ語)を生産している。ドイツのチーズは、ヨーロッパで生産される全チーズの約22%を占めている。2012年、ドイツで生産された全食肉の99%以上が豚肉、鶏肉、または牛肉であった。ドイツ人は、ブラートヴルストやヴァイスヴルストを含む、ほぼ1,500種類のソーセージを生産している。

国民的なアルコール飲料はビールである。ドイツ人の一人当たりのビール消費量は2013年に110 Lであり、依然として世界で最も高い国の一つである。ビール純粋令(Reinheitsgebotドイツ語)は16世紀に遡る。ワインは国の多くの地域、特にドイツのワイン生産地域の近くで人気を博している。2019年、ドイツは世界で9番目に大きなワイン生産国であった。

2018年の『ミシュランガイド』は、ドイツ国内の11軒のレストランに三ツ星を授与し、同国は累計300の星を獲得した。

ドイツの食文化は、地域ごとの伝統料理を大切にする一方で、国際的な食文化も積極的に取り入れている。近年は、健康志向やオーガニック食品への関心も高まっており、食の多様性と持続可能性が追求されている。ソーセージやパン、ビールといった伝統的な食文化は、ドイツのアイデンティティを形成する上で重要な役割を果たしている。

8.6. スポーツ

サッカーはドイツで最も人気のあるスポーツである。700万人以上の公式会員を擁するドイツサッカー連盟(Deutscher Fußball-Bundドイツ語)は、世界最大の単一スポーツ組織であり、ドイツのトップリーグであるブンデスリーガは、世界のすべてのプロスポーツリーグの中で2番目に高い平均観客動員数を誇る。ドイツ男子代表チームは、1954年、1974年、1990年、2014年にFIFAワールドカップで優勝し、1972年、1980年、1996年にUEFA欧州選手権で優勝、2017年にFIFAコンフェデレーションズカップで優勝した。

ドイツは世界のモータースポーツ主要国の一つである。BMWやメルセデス・ベンツといったメーカーはモータースポーツにおける著名な製造業者である。ポルシェはル・マン24時間レースで19回、アウディは13回優勝している(2024年4月現在)。ドライバーのミハエル・シューマッハは、F1ワールドドライバーズチャンピオンシップで7回優勝するなど、キャリアを通じて多くのモータースポーツ記録を樹立した。セバスチャン・ベッテルもまた、歴代で最も成功したF1ドライバーの一人である。

ドイツの選手は歴史的にオリンピックで成功を収めており、ドイツ再統一前の東ドイツと西ドイツのメダルを合わせると、歴代オリンピックメダル総獲得数で3位にランクされている。1936年、ベルリンは夏季オリンピックを、ガルミッシュ=パルテンキルヒェンは冬季オリンピックを主催した。ミュンヘンは1972年夏季オリンピックを主催した。

スポーツは、ドイツ国民の健康増進や社会統合に大きく貢献している。プロスポーツだけでなく、地域レベルでのスポーツ活動も盛んであり、多くの国民が様々なスポーツを楽しんでいる。

8.7. 祭り・祝祭日

ドイツには、地域社会の絆を深め、文化を継承する上で重要な役割を果たす多様な民俗祭りや法定祝日が存在する。

民俗祭り

- オクトーバーフェスト:ミュンヘンで毎年9月下旬から10月上旬にかけて開催される世界最大のビール祭りで、国内外から多くの観光客が訪れる。

- クリスマスマーケット:ドイツ各地でアドベント(待降節)の期間中に開かれる伝統的な市。クリスマスの飾りや工芸品、グリューワイン(ホットワイン)、焼き菓子などが販売され、幻想的な雰囲気に包まれる。有名なものに、ニュルンベルクのクリストキンドルマルクトやドレスデンのシュトリーツェルマルクトがある。

- カーニバル(ファッシング、ファストナハト):特にライン川流域や南ドイツで盛大に行われる謝肉祭。仮装パレードや音楽、踊りで賑わう。ケルン、デュッセルドルフ、マインツのカーニバルが有名。

- 射撃祭(シュッツェンフェスト):各地の射撃協会が主催する伝統的な祭り。射撃競技のほか、パレードや屋台なども楽しめる。

法定祝日

ドイツの法定祝日は、連邦レベルで定められているものと、各州が独自に定めているものがある。

- ドイツ統一の日(10月3日):1990年の東西ドイツ再統一を記念する国民の祝日。

- 元日(1月1日)

- 聖金曜日、復活祭、復活祭後の月曜日(移動祝日)

- メーデー(5月1日)

- キリストの昇天(移動祝日)

- 聖霊降臨祭、聖霊降臨後の月曜日(移動祝日)

- クリスマス(12月25日、26日)

このほか、州によっては公現祭(1月6日)、聖体祝日(移動祝日)、宗教改革記念日(10月31日)、諸聖人の日(11月1日)などが祝日とされている。

これらの祭りや祝祭日は、ドイツの豊かな文化と伝統を反映しており、国民生活に彩りを与えている。また、地域経済の活性化や観光振興にも貢献している。