1. 概要

グアテマラ共和国、通称グアテマラは、中央アメリカ北部に位置する共和制国家である。北にメキシコ、北東にベリーズ、東にホンジュラス、南東にエルサルバドルと国境を接し、北東はカリブ海、南は太平洋に面している。人口は約1,760万人(2023年推定)で、中央アメリカで最も人口が多く、アメリカ大陸全体では11番目に人口の多い国である。首都であり最大の都市はグアテマラシティ(正式名称:ヌエバ・グアテマラ・デ・ラ・アスンシオン)であり、中央アメリカで最も人口の多い都市でもある。

グアテマラの国土は、かつてメソアメリカ全域に広がったマヤ文明の中心地であった。16世紀には、この地域の大部分がスペインによって征服され、ヌエバ・エスパーニャ副王領の一部とされた。1821年にスペインとメキシコから独立し、1823年には中央アメリカ連邦共和国に加盟したが、1841年に同連邦は解体された。

19世紀後半から、グアテマラは慢性的な政情不安と内乱に苦しんだ。20世紀初頭からは、米国のユナイテッド・フルーツ・カンパニー(現:チキータ・ブランド)と米国政府の支援を受けた一連の独裁者によって統治された。1944年、権威主義的な指導者であったホルヘ・ウビコが親民主的な軍事クーデターによって追放され、社会経済改革をもたらした10年間の革命が始まった。しかし、1954年に米国CIAが支援した軍事クーデター(PBSUCCESS作戦)によって革命は終結し、独裁政権が樹立された。

1960年から1996年にかけて、グアテマラは米国が支援する政府と左翼反政府勢力との間で血なまぐさい内戦を経験した。この内戦では、グアテマラ軍によるマヤ人に対する集団虐殺(グアテマラ人虐殺)も行われた。国連の仲介による和平合意が成立して以降、グアテマラは経済成長と民主的な選挙を達成してきたが、依然として高い貧困率、犯罪、麻薬カルテル、政情不安といった課題を抱えている。生物学的に重要かつユニークな生態系が豊富で、多くの固有種が生息しており、メソアメリカが生物多様性ホットスポットに指定される要因の一つとなっている。

2. 国名及び語源

グアテマラの正式名称はスペイン語で República de Guatemalaレプブリカ・デ・グアテマラスペイン語であり、日本語では「グアテマラ共和国」と表記される。通称は Guatemalaグアテマラスペイン語である。

「グアテマラ」という国名の由来については複数の説が存在するが、最も有力な説は、ナワトル語の Cuauhtēmallānクァウテマランナワトル語に由来するというものである。これは「多くの木々がある場所」または「木々の土地」を意味し、キチェ・マヤ語で「多くの木」を意味する言葉から派生したとされる。より具体的には、特定の樹木であるクアテまたはクアトリの木(Eysenhardtiaエイセンハルティアラテン語)を指す可能性も指摘されている。

この名称は、元々メシカ人(アステカ人)がカクチケル人の都市イシムチェを指して用いたものであったが、スペイン植民地時代を通じて国全体を指す名称として定着した。一説には、スペインによる征服の際、ペドロ・デ・アルバラードに同行したトラスカラ人の兵士たちが、この地域を指して使った言葉であるとも言われる。

また、別の説では、ナワトル語の coactlmoctl-lanコアクトゥルモクトゥルランナワトル語 がスペイン語風に変化したもので、「蛇を食べる鳥の土地」を意味し、グアテマラの国鳥であるケツァール(より正確には、ワシなどの猛禽類)を象徴している可能性も示唆されているが、これは一般的な説ではない。

3. 歴史

グアテマラの歴史は、豊かなマヤ文明の栄えた先コロンブス期から、スペインによる植民地支配、独立後の混乱と独裁政権、そして長く続いた内戦と、近年の民主化への努力と課題に至るまで、複雑な変遷を辿ってきた。特に、先住民の人権、民主主義の抑圧、そして外国勢力、とりわけアメリカ合衆国の内政干渉が、その歴史に大きな影を落としてきた。

3.1. 先コロンブス期

グアテマラにおける人類居住の最初の証拠は紀元前12,000年に遡る。国内各地で発見された黒曜石製の鏃などの考古学的証拠は、紀元前18,000年という早い時期に人類が存在していたことを示唆している。初期のグアテマラの住民は狩猟採集民であったことが考古学的に証明されている。紀元前3500年頃には、この地の人々によってトウモロコシ栽培が開発されていた。紀元前6500年に遡る遺跡が、高地のキチェ県や太平洋岸中部のシパカテ、エスクイントラで発見されている。

考古学者は、メソアメリカの先コロンブス期の歴史を、先古典期(紀元前3000年~紀元後250年)、古典期(250年~900年)、後古典期(900年~1500年)に区分している。最近まで、先古典期は形成期と見なされ、人々は通常、農民の小さな村の小屋に住み、恒久的な建物はほとんどなかったと考えられていた。この考えは、20世紀後半以降、ナクベ、シュルナル、エル・ティンタル、ワクナ、エル・ミラドールといったミラドール盆地の都市など、この時代の記念碑的建造物の発見によって覆された。

メソアメリカ文明の古典期は、マヤ文明の最盛期に対応する。これはグアテマラ全土の無数の遺跡によって代表されるが、最大の集中地はペテン低地である。この時代は、都市化、独立した都市国家の出現、他のメソアメリカ文化との接触を特徴とする。

これは、古典期マヤ文明が崩壊する紀元900年頃まで続いた。マヤ人は中央低地の都市の多くを放棄したか、干ばつによる飢饉で死亡した。崩壊の原因は議論されているが、湖底の堆積物、古代の花粉などの証拠に裏付けられた干ばつ説が有力になりつつある。本来は季節的な砂漠である地域での一連の長期にわたる干ばつが、密集した人口を支えるために定期的な降雨に依存していたマヤ人を壊滅させたとされる。

後古典期は、ペテンのイツァ人、コウォフ人、ヤライン人、ケハチェ人や、高地のマム人、キチェ人、カクチケル人、チャホマ人、ツトゥヒル人、ポコムチ人、ケクチ人、チョルティ人などの地域王国によって代表される。これらの都市はマヤ文化の多くの側面を保存していた。

マヤ文明は、この地域を特徴づけていた高度な相互作用と文化伝播により、他のメソアメリカ文明と多くの特徴を共有している。文字、碑文、マヤ暦といった進歩はマヤ人が起源ではないが、彼らの文明はそれらを完全に発展させた。マヤの影響は、ホンジュラス、ベリーズ、グアテマラ、エルサルバドル北部から、マヤ地域から 1000 km 以上離れたメキシコ中央部まで検出できる。マヤの美術や建築には多くの外部からの影響が見られ、これは直接的な外部からの征服というよりは、交易や文化交流の結果であると考えられている。

3.2. スペイン植民地時代 (1519年-1821年)

新世界に到着した後、スペイン人は1519年からグアテマラへのいくつかの遠征を開始した。間もなく、スペイン人との接触は先住民の人口を壊滅させた伝染病を引き起こした。メキシコ征服を率いたエルナン・コルテスは、ゴンサロ・デ・アルバラード隊長とその兄弟であるペドロ・デ・アルバラードにこの土地を征服する許可を与えた。アルバラードは最初、伝統的なライバルであるキチェ王国と戦うためにカクチケル人と手を結んだ。アルバラードは後にカクチケル人に敵対し、最終的に全地域をスペインの支配下に置いた。

植民地時代、グアテマラはスペインのアウディエンシア、カピタニア・ヘネラル(グアテマラ総督領)であり、ヌエバ・エスパーニャ(メキシコ)の一部であった。最初の首都、ビジャ・デ・サンティアゴ・デ・グアテマラ(現在のテクパン・グアテマラ)は、1524年7月25日、カクチケルの首都イシムチェの近くに設立された。カクチケル人によるビジャ・デ・サンティアゴ・デ・グアテマラへの攻撃の結果、首都は1527年11月22日にシウダー・ビエハに移された。アメリカ太平洋岸の戦略的な位置にあるため、グアテマラは、スペイン領フィリピンを経由してラテンアメリカとアジアを結ぶ太平洋横断のマニラ・ガレオン船貿易の補足的な中継地となった。

1541年9月11日、アグア山の火口にあるラグーンが豪雨と地震により決壊し、新しい首都は洪水に見舞われた。首都はその後、パンチョイ渓谷のアンティグア・グアテマラ(現在はUNESCO世界遺産)に4 order=flip移された。この都市は1773年から1774年にかけて数回の地震で破壊された。スペイン国王は、聖母マリア(ビルヘン・デル・カルメン)に捧げられたカトリック教会にちなんで名付けられたエルミタ渓谷の現在の場所への首都移転を承認した。この新しい首都は1776年1月2日に設立された。

スペイン人征服者の政策により、先コロンブス期マヤ文化の古文書のほとんどがこの植民地時代に焼却されたが、辛うじてマヤ神話の『ポポル・ヴフ』と呼ばれるキチェ族の創世神話が現在に伝わっている。

3.3. 独立と中央アメリカ連邦 (1821年-1847年)

1821年9月15日、ガビノ・ガインサと、チアパス、グアテマラ、エルサルバドル、ニカラグア、コスタリカ、ホンジュラスからなるスペイン帝国の一行政区画であったグアテマラ総督領は、グアテマラシティでの公開会議でスペインからの独立を正式に宣言した。スペインからの独立は達成され、グアテマラ総督領はアグスティン・デ・イトゥルビデの下で第一次メキシコ帝国に加わった。

第一次帝政下で、メキシコは北カリフォルニアから中央アメリカの諸州(当時はコロンビアの一部だったパナマを除く)に至る最大の領土を獲得した。これらの諸州は当初メキシコ帝国への参加を承認していなかったが、独立後まもなく帝国に加わった。この地域は植民地時代を通じてヌエバ・エスパーニャ副王領の一部であったが、実際には別個に統治されていた。グアテマラが独自の国旗を作成したのは1825年になってからであった。

1823年にメキシコ帝国が崩壊すると、グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカは新たに中央アメリカ連邦共和国(Provincias Unidas del Centro de América)を結成し、グアテマラはその一州となった。連邦は最初から内紛が絶えず、1827年から1838年にかけて、ラファエル・カレーラ率いる保守派のグアテマラ派と、フランシスコ・モラサン率いる自由主義派のエルサルバドル派の間で内戦が勃発した。

1838年、ホンジュラスの指導者フランシスコ・モラサンとグアテマラのホセ・フランシスコ・バルンディアの自由主義軍がグアテマラに侵攻し、サン・スルに到達、そこで当時の軍司令官であり後のグアテマラ初代大統領ラファエル・カレーラの義父であるチュア・アルバレスを処刑した。自由主義軍は、グアテマラのカウディーリョの追随者への警告として、アルバレスの首を槍先に突き刺した。カレーラと妻のペトロナは、侵攻を知るとすぐにモラサンと対決するためにマタケスクイントラにおり、墓の中でもモラサンを決して許さないと誓った。彼らは家族の復讐をしない者を尊重することは不可能だと感じていた。

カレーラが受け取ろうとしなかったいくつかの使節を送り、特にカレーラが冷酷に殺害したくなかったバルンディアを送った後、モラサンは焦土作戦を開始し、進路上の村々を破壊し、資産を剥奪した。カレーラ軍は山中に隠れざるを得なかった。カレーラが完全に敗北したと信じたモラサンとバルンディアはグアテマラシティに進軍し、州知事ペドロ・バレンスエラと保守的なアイシネナ家のメンバーから救世主として歓迎された。彼らは自由主義大隊の一つを後援することを提案し、バレンスエラとバルンディアはモラサンが抱える財政問題を解決するために必要なグアテマラのすべての資源を彼に与えた。両党のクリオーリョたちは、ついに農民反乱を鎮圧できるモラサンのようなクリオーリョのカウディーリョを得たことを夜明けまで祝った。

モラサンはその収益をロスアルトス支援に用い、その後バレンスエラをアイシネナ一族のメンバーであるマリアーノ・リベラ・パスに置き換えたが、1829年に没収された財産をその一族に返還することはなかった。報復として、フアン・ホセ・デ・アイシネナ・イ・ピニョールは少し後にサンサルバドルで中央アメリカ連邦の解体を決議し、モラサンは連邦の権限のために戦うためにエルサルバドルに戻ることを余儀なくされた。その途上、モラサンはカレーラを助けた罰として、東グアテマラでの弾圧を強化した。モラサンがエルサルバドルに行ったことを知ったカレーラは、残ったわずかな兵力でサラマを奪取しようとしたが敗北し、戦闘で弟のラウレアーノを失った。わずかな部下を残して、彼は重傷を負いながらサナラーテに逃げ延びた。いくらか回復した後、彼はフティアパの分遣隊を攻撃し、同行した志願兵に与えたわずかな戦利品を得た。その後、彼はグアテマラシティ近郊のペタパを攻撃する準備をし、そこで勝利を収めたが、大きな犠牲者を出した。

同年9月、カレーラはグアテマラ首都への攻撃を試みたが、自由主義の将軍カルロス・サラサール・カストロにビジャ・ヌエバの野戦で敗れ、カレーラは撤退せざるを得なかった。ケツァルテナンゴを奪取しようとして失敗した後、カレーラは包囲され負傷した。彼は、1823年のビセンテ・フィリソラの到着以来ケツァルテナンゴにいたメキシコ人将軍アグスティン・グスマンに降伏しなければならなかった。モラサンはカレーラを射殺する機会があったが、エルサルバドルでのフランシスコ・フェレーラの攻撃に対抗するためにグアテマラの農民の支援が必要だったため、そうしなかった。代わりに、モラサンはカレーラを武器なしでミタの小さな砦の責任者として残した。モラサンがエルサルバドルを攻撃することを知っていたフランシスコ・フェレーラは、カレーラに武器と弾薬を与え、グアテマラシティを攻撃するよう説得した。

一方、カレーラとその軍隊を決定的に鎮圧するよう執拗に助言されたにもかかわらず、サラサールは彼と外交的に交渉しようとした。彼は、ビジャ・ヌエバの戦い以来設置されていたグアテマラ首都の要塞を取り除くことによって、カレーラを恐れたり不信したりしていないことを示すほどであった。サラサールの誠意とフェレーラの武器を利用して、カレーラは1839年4月13日にグアテマラシティを奇襲した。サラサール、マリアーノ・ガルベス、バルンディアはカレーラの民兵が到着する前に逃亡した。サラサールは寝間着のまま、近隣の家の屋根を飛び越えて避難し、農民に変装して国境に到達した。サラサールがいなくなると、カレーラはリベラ・パスを国家元首に復帰させた。

1838年から1840年にかけて、ケツァルテナンゴ市で分離独立運動が起こり、離脱国家ロスアルトスが建国され、グアテマラからの独立を求めた。グアテマラ自由党の最重要メンバーと保守政権の自由主義的な敵対者は、エルサルバドルでの亡命生活を離れてロスアルトスに移った。ロスアルトスの自由主義者たちは、リベラ・パスの保守政権を厳しく批判し始めた。ロスアルトスは、旧グアテマラ州の主要な生産・経済活動地域であった。ロスアルトスを失うと、保守派はグアテマラに中央アメリカにおける覇権を与えていた資源の多くを失うことになった。グアテマラ政府は平和的解決を試みたが、2年間の血なまぐさい紛争が続いた。

1839年4月17日、グアテマラは中央アメリカ連合州からの独立を宣言した。1840年、ベルギーは中央アメリカにおける影響力を行使するために、カレーラの独立運動の外部支援者として活動し始めた。ベルギー国王レオポルド1世の命を受けたベルギー植民会社(Compagnie belge de colonisation)は、失敗したイギリスの東海岸中央アメリカ商農会社に代わってサント・トマス・デ・カスティーリャの管理者となった。植民地は最終的に崩壊したが、ベルギーは19世紀半ばまでカレーラを支援し続けた。ただし、イギリスは依然としてカレーラの主要なビジネス・政治パートナーであった。ラファエル・カレーラは1844年にグアテマラ知事に選出された。

3.4. 共和国時代

1847年3月21日、グアテマラは独立共和国を宣言し、カレーラが初代大統領となった。共和国としてのグアテマラは、独立以降、政治的・社会的に複雑な発展過程を経験した。その道のりは、保守主義と自由主義の対立、独裁政権の出現、外国勢力(特にアメリカ合衆国)の影響、そして民主主義と人権を求める民衆の闘いによって特徴づけられる。

3.4.1. カレラ政権 (1847年-1865年)

大統領としての最初の任期中、カレーラは国を極端な保守主義から伝統的な穏健主義へと戻した。1848年、自由主義者たちは、数ヶ月間国が混乱した後、彼を政権から追い出すことができた。カレーラは自らの意志で辞任し、メキシコへ去った。新しい自由主義政権はアイシネナ家と同盟を結び、カレーラがグアテマラの地に戻れば処刑するという法律を迅速に可決した。

ケツァルテナンゴの自由主義クリオーリョたちは、マリアーノ・パレデス総督がグアテマラシティに大統領職を引き継ぐために召喚された後、都市を占領したアグスティン・グスマン将軍に率いられていた。彼らは1848年8月26日、ロスアルトスが再び独立国家であると宣言した。新国家はエルサルバドルのドロテオ・バスコンセロス政権と、カレーラの宿敵であったビセンテとセラピオ・クルスの反乱ゲリラ軍の支援を受けていた。暫定政府はグスマン自身が率い、フロレンシオ・モリーナとフェルナンド・ダビラ神父を閣僚とした。1848年9月5日、アルテンセのクリオーリョたちはフェルナンド・アントニオ・マルティネスが率いる正式な政府を選出した。

その間、カレーラはグアテマラに戻ることを決意し、ウェウェテナンゴに入り、そこで先住民の指導者たちと会い、彼らが勝利するためには団結し続けなければならないと語った。指導者たちは同意し、徐々に隔離されていた先住民コミュニティはカレーラの指導の下で新しいインディアンのアイデンティティを形成し始めた。その間、グアテマラ東部では、ハラパ地方がますます危険になり、元大統領マリアーノ・リベラ・パスと反乱指導者ビセンテ・クルスは、1849年にコレヒドール事務所を乗っ取ろうとした後、そこで殺害された。

カレーラがウェウェテナンゴのチアントラに到着したとき、彼は2人のアルテンセの使者を受け取り、彼らの兵士は先住民の反乱につながるため、彼の軍隊と戦うつもりはないと告げた。彼らがカレーラに唯一要求したのは、先住民を統制下に置くことだった。アルテンセはこれに従わず、グスマンとその軍隊に率いられてカレーラを追い始めた。カウディーリョは先住民の同盟者に助けられて隠れ、ミゲル・ガルシア・グラナドスの軍隊が彼を探してグアテマラシティから到着したときも彼らの保護下にあった。

ホセ・ビクトル・サバラ将校がスチテペケス県のコレヒドールに任命されたことを知ったカレーラと彼の100人のハカルテコ護衛隊は、かつての友人に会うためにジャガーがはびこる危険なジャングルを横断した。サバラは彼を捕らえなかっただけでなく、彼の命令の下で奉仕することに同意し、それによってグアテマラシティの自由主義者と保守派の両方に、カレーラと交渉するか、ケツァルテナンゴとハラパの二つの戦線で戦う必要があるという強いメッセージを送った。カレーラはケツァルテナンゴ地域に戻り、サバラは戦術的な動きとしてスチテペケスに残った。カレーラはパレデスの閣僚の一人から訪問を受け、彼が先住民を支配しており、パレデスに彼らを鎮めさせると保証したと語った。使者がグアテマラシティに戻ったとき、彼はカレーラが言ったことすべてを大統領に話し、先住民の軍隊は手ごわいと付け加えた。

グスマンはアンティグア・グアテマラに行き、パレデスの別の使節団と会った。彼らはロスアルトスがグアテマラに再編入されること、そして後者がグスマンが敵を倒すのを助け、太平洋に港を建設することに同意した。グスマンは今回は勝利を確信していたが、彼の不在中にカレーラと彼の先住民同盟者がケツァルテナンゴを占領したことで彼の計画は消え去った。カレーラはイグナシオ・イリゴエンをコレヒドールに任命し、この地域を統制下に置くためにキチェ、カンホバル、マム人の指導者たちと協力すべきだと彼を説得した。帰り際、イリゴエンは友人に「今や彼はまさにインディアンの王だ!」とつぶやいた。

グスマンはその後ハラパへ行き、そこで反乱軍と取引を結んだが、ルイス・バトレス・フアロスは大統領パレデスにカレーラと取引するよう説得した。数ヶ月のうちにグアテマラシティに戻ったカレーラは、人口密度の高い西部高地のインディアンコミュニティからの軍事的・政治的支援を受けて最高司令官となった。最初の任期中(1844年~1848年)、彼は国を過度の保守主義から穏健な政権へと戻し、フアン・ホセ・デ・アイシネナ・イ・ピニョールとペドロ・デ・アイシネナの助言を得て、1854年に批准された協約によりローマのカトリック教会との関係を回復した。

カレーラが1849年に亡命から戻った後、エルサルバドル大統領ドロテオ・バスコンセロスはグアテマラの自由主義者たちに亡命を許可し、彼らはさまざまな方法でグアテマラ政府を悩ませた。ホセ・フランシスコ・バルンディアはその目的のために自由主義的な新聞を設立した。バスコンセロスはグアテマラ東部の「ラ・モンターニャ」と呼ばれる反乱派閥を支援し、資金と武器を提供・配布した。1850年末までに、バスコンセロスはグアテマラとの戦争の遅々とした進展に焦りを募らせ、公然たる攻撃を計画することを決めた。このような状況下で、サルバドルの国家元首は保守的なグアテマラ政権に対するキャンペーンを開始し、ホンジュラスとニカラグアに同盟への参加を呼びかけた。フアン・リンド率いるホンジュラス政府のみがこれを受け入れた。1851年、グアテマラはラ・アラダの戦いでホンジュラスとエルサルバドルの連合軍を破った。

1854年、カレーラは終身の「国家の最高かつ永続的な指導者」と宣言され、後継者を選ぶ権限を与えられた。彼は1865年4月14日に亡くなるまでその地位にあった。彼は保守的な地主を喜ばせるために経済的繁栄の基盤を築くためのいくつかの措置を講じたが、国内の軍事的課題とホンジュラス、エルサルバドル、ニカラグアとの3年間の戦争が彼の大統領職を支配した。

エルサルバドル大統領ヘラルド・バリオスとのライバル関係は、1863年に公然たる戦争へと発展した。コアテペケでグアテマラ軍は大敗を喫し、その後休戦となった。ホンジュラスはエルサルバドルと、ニカラグアとコスタリカはグアテマラと手を結んだ。争いは最終的にカレーラに有利に決着し、彼はサンサルバドルを包囲・占領し、ホンジュラスとニカラグアを支配した。彼は聖職者党と協調して行動し続け、ヨーロッパ政府との友好関係を維持しようとした。亡くなる前に、カレーラは友人で忠実な兵士であったビセンテ・セルナ・イ・セルナ陸軍元帥を後継者として指名した。

3.4.2. ビセンテ・セルナ政権 (1865年-1871年)

ビセンテ・セルナ・イ・セルナは、1865年5月24日から1871年6月29日までグアテマラ大統領を務めた。自由主義の作家アルフォンソ・エンリケ・バリエントスは、セルナ元帥の政府を次のように描写した。

「保守的で古風な、組織が悪く意図も悪い政府が国を掌握し、すべての権力をビセンテ・セルナに集中させていた。セルナは野心的な軍人で、将官の地位に満足せず、その階級が存在せず、グアテマラ軍にも存在しない陸軍元帥の階級に自らを昇進させた。元帥は自らを共和国大統領と称したが、実際には抑圧され野蛮化された人々の監督であり、革命で彼を脅して去らせる勇気もなかったほど臆病だった。」

国家と教会は一体であり、保守政権は当時グアテマラ最大の地主の一つであったカトリック教会の修道会の権力と強く結びついていた。教会と国家の緊密な関係は、1871年にセルナが失脚するまで法律であった1852年の協約によって批准されていた。セラピオ・クルスのような自由主義の将軍でさえ、ラファエル・カレーラの政治的・軍事的プレゼンスが彼を事実上無敵にしていることを認識していた。そのため、将軍たちは彼の指揮下で戦い、カレーラの死後、より穏健なセルナに対する反乱を開始するまで長く待った。セルナの大統領時代、自由党員は迫害され亡命させられた。その中には、1871年の自由主義革命を開始した者たちもいた。

1871年、商人ギルドである「コンスラード・デ・コメルシオ」は、排他的な裁判所の特権を失った。彼らは当時の経済、ひいては土地管理に大きな影響を与えていた。1839年から1871年まで、コンスラードは政権内で一貫して独占的な地位を保持していた。この時期の自由主義勢力の成長は、保守的なセルナ政権への不満と、より近代的な経済・社会システムへの希求を背景としていた。

3.4.3. 自由主義政権 (1871年-1898年)

グアテマラの「自由主義革命」は1871年、フスト・ルフィーノ・バリオスの指導の下で起こった。彼は国の近代化、貿易の改善、新しい作物と製造業の導入に取り組んだ。この時代、コーヒーはグアテマラにとって重要な作物となった。バリオスは中央アメリカの再統一という野望を抱き、それを達成しようと国を戦争に導いたが、1885年にエルサルバドルの軍隊との戦場で命を落とし、失敗に終わった。

マヌエル・バリジャスは1886年3月16日から1892年3月15日まで大統領を務めた。マヌエル・バリジャスは、1871年から1944年までのグアテマラの自由主義大統領の中でユニークな存在であった。彼は平和的に後継者に権力を移譲した。選挙の時期が近づくと、彼は3人の自由党候補者を呼び、彼らの政権計画がどのようなものになるかを尋ねた。ホセ・マリア・レイナ・バリオス将軍から聞いたことに満足したバリジャスは、ケツァルテナンゴとトトニカパンの先住民の巨大な列が山から下りてきて彼に投票するようにした。レイナは大統領に選出された。

ホセ・マリア・レイナ・バリオスは1892年から1898年まで大統領を務めた。バリオスの最初の任期中、農村部の農民に対する地主の力が増大した。彼はグアテマラシティの一部をより壮大な規模で再建し、パリ風の広い大通りを整備した。彼は1897年に最初の「中央アメリカ博覧会」(Exposición Centroamericanaスペイン語)をグアテマラで開催するのを監督した。彼の2期目の任期中、バリオスは野心的な計画に資金を供給するために債券を発行し、金融インフレと彼の政権に対する民衆の反対の高まりに拍車をかけた。

彼の政権はまた、道路の改善、国内および国際電信の設置、グアテマラシティへの電力導入にも取り組んだ。大洋横断鉄道の完成は、パナマ運河がまだ建設されていなかった時代に国際投資家を誘致することを目標とした彼の政府の主要な目的であった。

この自由主義政権時代には、土地制度改革(先住民の共有地解体とコーヒー農園拡大のための私有地化)、教育改革(世俗教育の推進)、経済改革(外国資本導入とインフラ整備)が行われたが、これらの改革はしばしば先住民の犠牲の上に成り立ち、社会的不平等を拡大させる結果も招いた。

3.4.4. マヌエル・エストラーダ・カブレラ独裁 (1898年-1920年)

1898年2月8日のホセ・マリア・レイナ・バリオス将軍暗殺後、グアテマラ内閣は後継者を任命するための緊急会議を招集したが、エストラーダ・カブレラが大統領の指名後継者であったにもかかわらず、彼を会議に招くことを拒否した。カブレラがどのようにして大統領になれたかについては、2つの異なる記述がある。一つは、カブレラが「ピストルを抜いて」内閣会議に入り、大統領職への権利を主張したというものであり、もう一つは、彼が非武装で会議に出席し、指名後継者であることを理由に大統領職を要求したというものである。

50年以上ぶりの文民のグアテマラ国家元首となったエストラーダ・カブレラは、1898年8月までに彼の政権に対する抵抗を克服し、9月に選挙を呼びかけ、圧勝した。1898年、エストラーダ・カブレラ大統領の選挙のために議会が招集されたが、彼は民間服を着て投票に行った多数の兵士と警官、そして彼らが投票所に連れてきた多数の非識字の家族のおかげで勝利した。

エストラーダ・カブレラの最も有名で最も苦い遺産の一つは、ユナイテッド・フルーツ・カンパニー(UFCO)のグアテマラ経済・政治分野への参入を許可したことである。自由党の一員として、彼は輸出経済拡大のために国の高速道路、鉄道、港湾のインフラ開発を奨励しようとした。エストラーダ・カブレラが大統領に就任するまでに、主要港プエルト・バリオスから首都グアテマラシティまでの鉄道建設の試みが繰り返されていた。国内のコーヒー取引の崩壊によって悪化した資金不足のため、鉄道はその目標の60 order=flip手前で頓挫した。エストラーダ・カブレラは、議会や司法府に相談することなく、UFCOとの取引が鉄道を完成させる唯一の方法であると決定した。カブレラは1904年にUFCOのマイナー・クーパー・キースと契約を結び、同社に免税、土地供与、大西洋側の全鉄道の管理権を与えた。このUFCOへの過度な利権供与は、グアテマラ経済のアメリカへの従属を深め、「バナナ共和国」という不名誉な呼称の要因の一つとなった。

1906年、エストラーダは彼の支配に対する深刻な反乱に直面した。反乱軍は他の中央アメリカ諸国のいくつかの政府によって支援されたが、エストラーダはそれを鎮圧することに成功した。選挙はエストラーダ・カブレラの意思に反して人々によって行われたため、彼は報復として次期大統領を殺害させた。1907年、エストラーダは彼の馬車の近くで爆弾が爆発した暗殺未遂事件でかろうじて生き残った。エストラーダの極端な専制的性格は、1907年の暗殺未遂事件の後まで現れなかったと示唆されている。

グアテマラシティは1917年グアテマラ地震で大きな被害を受けた。

エストラーダ・カブレラは1920年の新たな反乱の後に辞任を余儀なくされるまで権力を維持した。その時までに彼の力は大幅に低下し、少数の将軍の忠誠に依存していた。アメリカ合衆国は革命によって彼が排除されれば介入すると脅したが、超党派の連合が彼を大統領職から排除するために結集した。彼は国会が彼を精神的に無能であると非難した後、職を解かれ、1920年4月8日にカルロス・エレーラが彼の代わりに任命された。彼の長期独裁は、報道の自由の抑圧、反対派の弾圧、そして個人崇拝の強要を特徴とし、グアテマラの民主主義の発展に深刻な打撃を与えた。

3.4.5. ホルヘ・ウビコ独裁 (1931年-1944年)

1929年に始まった世界恐慌はグアテマラ経済に深刻な打撃を与え、失業の増加を引き起こし、労働者や労働者の間で不安を引き起こした。民衆蜂起を恐れたグアテマラの地主エリート層は、地方知事として「効率性と残酷さ」で知られるようになったホルヘ・ウビコを支持した。ウビコは1931年の選挙で勝利したが、彼は唯一の候補者であった。選挙後、彼の政策は急速に権威主義的になった。彼は債務農奴制のシステムを、土地を所有しないすべての労働年齢の男性に最低100日間の重労働を義務付ける、残忍に施行された浮浪法に置き換えた。彼の政府は無給のインディオ労働者を使って道路や鉄道を建設した。ウビコはまた、賃金を非常に低い水準で凍結し、地主が自分の財産を守るために行ったいかなる行動についても訴追を完全に免除する法律を可決した。これは歴史家によって殺人の合法化と表現されている。彼は警察力を大幅に強化し、ラテンアメリカで最も効率的で冷酷な警察の一つに変えた。彼は労働法違反の疑いのある人々を射殺したり投獄したりするより大きな権限を彼らに与えた。これらの法律は、農業労働者の間で彼に対する途方もない憤りを生み出した。政府は高度に軍事化され、彼の支配下では、すべての地方知事は陸軍の将軍であった。

ウビコは前任者の政策を継続し、しばしばグアテマラを犠牲にしてユナイテッド・フルーツ・カンパニーに大規模な譲歩を行った。彼は港を建設するという約束と引き換えに、同社に20.00 万 acreの公有地を与えたが、その約束は後に放棄した。グアテマラへの参入以来、UFCOは農民を追い出し、彼らの農地をバナナ農園に変えることによって土地所有を拡大してきた。このプロセスはウビコ大統領の下で加速し、政府はそれを止めるために何もしなかった。同社は政府から輸入関税と固定資産税の免除を受け、他のどの個人やグループよりも多くの土地を支配していた。また、国内唯一の鉄道、唯一の発電可能な施設、大西洋岸のプエルト・バリオスの港湾施設も支配していた。

ウビコはアメリカ合衆国をメキシコの共産主義の脅威とされるものに対する同盟国と見なし、その支援を得るために努力した。1941年にアメリカがドイツに宣戦布告すると、ウビコはアメリカの指示に従い、ドイツ系のグアテマラ人をすべて逮捕した。彼はまた、パナマ運河を保護するという名目で、アメリカがグアテマラに空軍基地を設立することを許可した。しかし、ウビコはフランシスコ・フランコやベニート・ムッソリーニのようなヨーロッパのファシストの崇拝者であり、自分自身を「もう一人のナポレオン・ボナパルト」と考えていた。彼は時折自分をアドルフ・ヒトラーと比較した。彼は派手な服装をし、ナポレオンの彫像や絵画に囲まれ、彼らの外見の類似性について定期的にコメントした。彼は郵便局、学校、交響楽団を含む多くの政治的・社会的機関を軍事化し、多くの政府の役職に軍人を配置した。

ウビコの権威主義的統治は、経済政策においてはインフラ整備を進めたものの、それは主にUFCOの利益と地主層の便宜を図るものであり、大多数の国民、特に先住民の生活向上には繋がらなかった。社会統制は厳しく、労働者の権利は著しく制限され、反対意見は容赦なく弾圧された。このような圧政が、1944年の「10月革命」へと繋がる民衆の不満を醸成する背景となった。

3.4.6. グアテマラ革命 (1944年-1954年)

1944年7月1日、プランテーション労働者の過酷な労働条件に触発された抗議の波とゼネラル・ストライキに応えて、ウビコは大統領職を辞任せざるを得なくなった。彼が選んだ後任であるフアン・フェデリコ・ポンセ・バイデス将軍は、1944年10月20日、フランシスコ・ハビエル・アラナ少佐とハコボ・アルベンス・グスマン大尉が率いるクーデターによって失脚させられた。このクーデターで約100人が死亡した。その後、国はアラナ、アルベンス、およびホルヘ・トリエロ・ガリードからなる軍事政権によって率いられた。

この軍事政権はグアテマラ初の自由選挙を組織し、哲学的に保守的な作家兼教師であるフアン・ホセ・アレオバロが86%の過半数で勝利した。彼は国を自由主義資本主義社会に変えたいと考えていた。彼の「キリスト教社会主義」政策は、世界恐慌中のアメリカ大統領フランクリン・D・ルーズベルトのニューディール政策に大きく影響を受けていた。アレバロは新しい保健センターを建設し、教育への資金提供を増やし、より自由な労働法を起草したが、労働者500人未満の職場での組合を犯罪化し、共産主義者を弾圧した。アレバロはナショナリストの間で人気があったが、教会や軍部に敵がおり、大統領在任中に少なくとも25回のクーデター未遂に直面した。

アレバロは憲法上、1950年の選挙に出馬することを禁じられていた。ほぼ自由公正な選挙は、アレバロの国防大臣であったハコボ・アルベンス・グスマンが勝利した。アルベンスはアレバロの穏健な資本主義的アプローチを継続した。彼の最も重要な政策は、1952年に可決された抜本的な農地改革法案である900号布告であった。900号布告は、未耕作地を土地を持たない農民に移譲した。約35万の私有地の内、わずか1,710件のみがこの法律の影響を受け、人口の約6分の1にあたる約50万人に恩恵をもたらした。

「10年の春」と称されるこの民主主義改革期は、グアテマラ史上初めて国民の権利拡大と社会正義の実現を目指した画期的な時代であった。農地改革は、長年土地を奪われてきた先住民や小作農に希望を与え、労働法は労働者の権利を保護し、教育や保健衛生の改善も進められた。しかし、これらの改革は国内の既得権益層、特に大地主やユナイテッド・フルーツ・カンパニーの強い反発を招き、また冷戦下のアメリカ合衆国からは共産主義の浸透と見なされ、強い警戒感をもって迎えられた。この内外の圧力が、1954年のクーデターへと繋がる伏線となった。

3.4.7. クーデターと内戦 (1954年-1996年)

国内で人気があったにもかかわらず、グアテマラ革命の改革は、冷戦によって共産主義と見なす傾向があったアメリカ合衆国政府や、過酷な労働慣行の終焉によって莫大な利益を上げていた事業が悪影響を受けたUFCO(ユナイテッド・フルーツ・カンパニー)からは嫌われていた。アメリカ政府の態度は、UFCOが行ったプロパガンダキャンペーンにも影響を受けていた。

アメリカ大統領ハリー・S・トルーマンは、ニカラグアの独裁者アナスタシオ・ソモサ・ガルシアの支援を得て、1952年にアルベンスを打倒するためのPBFortune作戦を承認したが、あまりにも多くの詳細が公になったため作戦は中止された。ドワイト・D・アイゼンハワーは1952年にアメリカ大統領に選出され、共産主義に対してより強硬な態度をとることを約束した。彼のスタッフメンバーであるジョン・フォスター・ダレスとアレン・ダレスがUFCOと密接な関係を持っていたことも、彼がアルベンスに対して行動を起こす傾向を強めた。アイゼンハワーは1953年8月にCIAにPBSuccess作戦の実行を承認した。CIAはカルロス・カスティーリョ・アルマスが率いる480人の部隊に武器を供与し、資金を提供し、訓練を行った。部隊は1954年6月18日にグアテマラに侵攻し、グアテマラシティへの爆撃や、本物のニュースを装った反アルベンスラジオ局を含む大規模な心理戦キャンペーンに支援された。侵攻部隊は軍事的には苦戦したが、心理戦とアメリカ侵攻の可能性がグアテマラ軍を威嚇し、軍は戦うことを拒否した。アルベンスは6月27日に辞任した。

サンサルバドルでの交渉の後、カルロス・カスティーリョ・アルマスは1954年7月7日に大統領に就任した。10月初旬に選挙が行われたが、すべての政党が参加を禁じられた。カスティーリョ・アルマスは唯一の候補者であり、99%の得票率で選挙に勝利した。カスティーリョ・アルマスは900号布告を覆し、1957年7月26日に彼の個人警護隊員であったロメオ・バスケスに暗殺されるまで統治した。その後の不正選挙の後、ミゲル・イディゴラス・フエンテス将軍が権力を掌握した。彼は、グアテマラ太平洋岸でのメキシコ船による不法漁業をめぐる確執を終わらせるため、南部国境の橋でメキシコ大統領に紳士的な決闘を挑んだことで有名である。イディゴラスは、グアテマラで5,000人の反カストロのキューバ人の訓練を許可した。彼はまた、ペテン地域に、後にアメリカが後援した失敗に終わった1961年のピッグス湾事件となったもののための滑走路を提供した。

1954年のクーデターは、グアテマラの民主主義の芽を摘み取り、その後36年間に及ぶ血なまぐさい内戦の引き金となった。カスティーリョ・アルマス政権は農地改革を白紙に戻し、労働組合や農民組織を弾圧した。これにより、国民の不満は増大し、左翼ゲリラ組織が台頭する土壌が生まれた。アメリカ合衆国は、冷戦という国際情勢の中で、自国の経済的・戦略的利益を優先し、グアテマラの民主化よりも反共産主義の独裁政権を支持し続けた。これが内戦を長期化させ、深刻な人権侵害を招いた主要な原因の一つである。

1960年11月13日、国立陸軍士官学校「エスクエラ・ポリテクニカ」の左翼青年将校グループがイディゴラス政権に対する反乱を試みたが失敗した。反乱軍はグアテマラ東部の山岳地帯と隣国ホンジュラスに逃れ、MR-13(11月13日革命運動)を結成した。1962年2月6日、バナネラでユナイテッド・フルーツ・カンパニーの事務所を攻撃した。この攻撃は、全国で同情的なストライキや大学の学生ストライキを引き起こし、政府は暴力的な弾圧で対応した。

1963年、イディゴラスはケネディ政権の断固たる反対にもかかわらず、アレバロの亡命からの帰国と自由で公正な選挙への出馬を許可すると約束していた。アレバロは1963年3月27日に帰国し、11月に予定されていた大統領選挙への立候補を発表したが、イディゴラス政権は1963年3月31日、グアテマラ空軍がいくつかの軍事基地を攻撃した際に打倒された。このクーデターは彼の国防大臣であったエンリケ・ペラルタ・アスルディア大佐によって率いられた。新政権は、イディゴラス・フエンテス政権下で始まっていたゲリラに対する対反乱作戦を強化した。

1966年、フリオ・セサル・メンデス・モンテネグロが「民主的開放」の旗印の下、グアテマラ大統領に選出された。メンデス・モンテネグロは、ウビコ後の時代に起源を持つ中道左派政党である革命党の候補者であった。この時期、右翼の民兵組織、例えば「白い手」(Mano Blancaスペイン語)や反共秘密軍(Ejército Secreto Anticomunistaスペイン語)が結成された。これらのグループは、悪名高い「死の部隊」の先駆けであった。アメリカ陸軍特殊部隊(グリーンベレー)の軍事顧問がグアテマラに派遣され、グアテマラ軍を訓練し、近代的な対反乱部隊に変革するのを支援し、最終的に中央アメリカで最も洗練されたものにした。

1970年、カルロス・マヌエル・アラーナ・オソリオ大佐が大統領に選出された。1972年までに、ゲリラ運動のメンバーがメキシコから入国し、西部高地に定住した。1974年の紛糾した選挙では、キエル・エウヘニオ・ラウヘルド・ガルシア将軍が、不正によって勝利を奪われたと主張したキリスト教民主党の候補者エフライン・リオス・モント将軍を破った。

1976年2月4日、大地震がいくつかの都市を破壊し、特に住宅が標準以下であった貧困層を中心に25,000人以上が死亡した。地震の余波への政府の対応の遅れとホームレス状態の解消の失敗は、広範な不満を引き起こし、増大する民衆の不安の一因となった。ロメオ・ルカス・ガルシア将軍は1978年に不正選挙で権力を掌握した。

1970年代には、貧者のゲリラ軍(EGP)と武装人民組織(ORPA)という2つの新しいゲリラ組織が台頭した。彼らは、主に軍と軍の一部の民間人支持者に対して、都市部と農村部でのゲリラ攻撃を開始した。軍と民兵部隊は残忍な対反乱作戦で対応し、数万人の民間人が死亡した。1979年、それまで政府軍を公に支援していたアメリカ大統領ジミー・カーターは、広範かつ組織的な人権侵害を理由に、グアテマラ軍へのすべての軍事援助を禁止するよう命じた。しかし、その後、カーター時代を通じて秘密のルートを通じてアメリカの援助が継続されていたことを示唆する文書が明るみに出ている。

1980年1月31日、先住民キチェ人の一団が、地方での軍による虐殺に抗議するためにスペイン大使館を占拠した。グアテマラ政府軍は建物を焼き尽くす火災で内部のほぼ全員を殺害する襲撃を開始した。グアテマラ政府は、活動家が火を放ち、それによって焼身したと主張した。しかし、スペイン大使は火災を生き延び、この主張に異議を唱え、グアテマラ警察が意図的に内部のほぼ全員を殺害し、彼らの行為の痕跡を消すために火を放ったと述べた。その結果、スペイン政府はグアテマラとの外交関係を断絶した。

この政府は1982年に打倒され、エフライン・リオス・モント将軍が軍事政権の大統領に指名された。彼は拷問、強制失踪、「焦土作戦」戦争という血なまぐさいキャンペーンを続けた。国は国際的に孤立国家となったが、政権はレーガン政権からかなりの支援を受け、レーガン自身はリオス・モントを「偉大な個人的誠実さを持つ人物」と評した。リオス・モントはオスカル・ウンベルト・メヒア・ビクトレス将軍によって打倒された。彼は新憲法を起草するための国民制憲議会の選挙を呼びかけ、1986年の自由選挙につながり、キリスト教民主党の候補者であるマルコ・ビニシオ・セレソ・アレバロが勝利した。

1982年、4つのゲリラグループ、EGP、ORPA、FAR、PGTが合併し、エルサルバドルのゲリラFMLN、ニカラグアのFSLN、キューバ政府の影響を受けて、より強力になるためにURNGを結成した。地方での軍の「焦土作戦」の結果、45,000人以上のグアテマラ人が国境を越えてメキシコに逃れた。メキシコ政府は難民をチアパス州とタバスコ州のキャンプに収容した。

1992年、ノーベル平和賞は、政府が後援した先住民に対するジェノサイドに国際的な注目を集めるための彼女の努力に対してリゴベルタ・メンチュウに授与された。

内戦中、特にリオス・モント政権下では、マヤ先住民に対する組織的な虐殺が行われた。これは「沈黙のホロコースト」とも呼ばれ、数十万人が殺害され、多くの村が破壊された。これらの残虐行為は、アメリカ合衆国が冷戦論理のもとで反共を名目に軍事政権を支援した結果、助長された側面が強い。人権侵害の責任追及は、内戦終結後も重要な課題であり続けている。

3.4.8. 内戦終結以降 (1996年-現在)

グアテマラ内戦は1996年、ゲリラと政府の間で、ノルウェーやスペインなどの国々による集中的な仲介を通じて国連によって交渉された和平合意により終結した。双方は大きな譲歩をした。ゲリラ戦闘員は武装解除され、働くための土地を与えられた。国連が後援した歴史的清算委員会(CEH)によると、戦争中の人権侵害の93%以上は政府軍と国家が後援しCIAが訓練した民兵によるものであった。

過去数年間で、内戦中に犯された犯罪に関連する何百万もの文書が、元グアテマラ警察によって放棄された状態で発見された。内戦中に強制失踪した45,000人以上のグアテマ活動家の家族は、現在デジタル化された文書を調べている。これはさらなる法的措置につながる可能性がある。

内戦の最初の10年間、国家が後援したテロの犠牲者は主に学生、労働者、専門家、反対派の人物であったが、最後の数年間では、主に農村部のマヤ人農民と非戦闘員が数千人規模で犠牲となった。450以上のマヤの村が破壊され、100万人以上が難民になるか、グアテマラ国内で避難民となった。

1995年、グアテマラカトリック大司教区は、グアテマラの長い内戦の事実と歴史を収集し、それらの年の真実に立ち向かうために、歴史的記憶回復(REMHI)プロジェクト(スペイン語ではEl Proyecto de la Recuperación de la Memoria Históricaスペイン語として知られる)を開始した。1998年4月24日、REMHIはその作業結果を報告書「グアテマラ:ヌンカ・マス!(Guatemala: Nunca Más!スペイン語、グアテマラ:二度と繰り返すな!)」で発表した。この報告書は、内戦中の弾圧の何千人もの証人と犠牲者の証言と声明をまとめたものである。「報告書は、残虐行為の80%の責任をグアテマラ軍とその社会的・政治的エリート内の協力者に負わせた。」

カトリック司教フアン・ホセ・ヘラルディ・コネデラは歴史的記憶回復プロジェクトに取り組み、1998年4月にグアテマラ内戦の犠牲者に関する報告書「グアテマラ:ヌンカ・マス!」の発表を告知した2日後、ヘラルディ司教は自宅のガレージで襲撃され、殴打されて死亡した。2001年、グアテマラ史上初めて軍関係者が民間裁判所で裁かれた裁判で、3人の陸軍将校が彼の死で有罪となり、30年の懲役刑を宣告された。ある神父は共犯者として有罪となり、20年の懲役刑を宣告された。

報告書「歴史的記憶の回復」(REMHI)によると、約20万人が死亡した。100万人以上が家を追われ、何百もの村が破壊された。歴史的清算委員会は、記録されたすべての人権侵害の93%以上をグアテマラ軍事政府の責任とし、犠牲者の83%をマヤインディオが占めると推定した。1999年には、国家の行動がジェノサイドに相当すると結論付けた。

バハ・ベラパスなどの一部地域では、真実委員会は、グアテマラ国家が内戦において特定の民族グループに対する意図的なジェノサイド政策に関与したことを発見した。1999年、アメリカ大統領ビル・クリントンは、これらの残忍な民間人殺害に関与したグアテマラ軍を支援したことはアメリカの間違いであったと述べた。

4. 地理

グアテマラは山がちで、砂漠や砂丘の小さな区画、すべて丘陵の谷があり、南海岸とペテン県の広大な北部低地を除けば、ほとんどが山岳地帯である。西から東へ2つの山脈がグアテマラに入り込み、国を3つの主要地域に分けている。山々が位置する高地、山々の南にある太平洋岸、そして山々の北にあるペテン地域である。

主要都市はすべて高地と太平洋岸地域に位置しており、それに比べてペテンは人口が希薄である。これら3つの地域は気候、標高、景観が異なり、暑く湿度の高い熱帯低地と、より寒く乾燥した高地の山頂との間に劇的な対照をもたらしている。標高4220 mのタフムルコ山は、中央アメリカ諸国で最も高い地点である。

河川は太平洋流域では短く浅いが、カリブ海とメキシコ湾流域ではより大きく深い。これらの河川には、イサバル湖に注ぐポロチク川とドゥルセ川、モタグア川、ベリーズとの国境を形成するサルストゥン川、そしてペテンとメキシコのチアパス州との国境を形成するウスマシンタ川が含まれる。

地理的には、北緯16度を境に北部と南部の2つの地帯に大別され、南部はさらに「山岳高原地帯」と「太平洋海岸地帯」に分けられる。山岳地帯は第三紀の火山活動によって形成され、太平洋海岸地帯はさらに細分化される。北部はユカタン半島に続く熱帯雨林やサバンナが広がる「平原地帯」である。

4.1. 地形と気候

グアテマラの地形は非常に多様性に富んでいる。国土の大部分は山岳地帯であり、特に西部から中央部にかけてはシエラ・マドレ山脈が走り、多くの火山が連なっている。これには中央アメリカ最高峰のタフムルコ山(4220 m)や、活発な活動を続けるフエゴ山、パカヤ山、サンティアギート山などが含まれる。これらの火山地帯は肥沃な火山灰土壌をもたらし、農業に適している一方、火山噴火や地震のリスクも高い。

高地は標高によって気候が大きく異なり、標高1,500m前後の首都グアテマラシティ周辺は常春の気候(Tierra Templadaティエラ・テンプラーダスペイン語、温帯)と呼ばれる過ごしやすい気候であるが、標高2,500mを超える地域では冷涼な気候(Tierra Fríaティエラ・フリアスペイン語、冷帯)となる。

太平洋沿岸部は熱帯サバナ気候に属し、暑く湿度の高い低地が広がる。ここでは大規模なプランテーション農業が行われている。カリブ海沿岸部も同様に高温多湿であるが、降雨量はより多く、熱帯雨林が発達している。

北部ペテン低地は広大な熱帯雨林に覆われ、ユカタン半島へと続いている。この地域はマヤ文明の遺跡が多く残ることで知られるが、人口密度は低い。

気候は、標高と太平洋およびカリブ海からの影響により地域差が大きい。

- 太平洋岸低地**: 年間を通じて高温多湿。乾季(11月~4月)と雨季(5月~10月)が明瞭。

- 高地**: 標高により気候が変動。首都グアテマラシティ(標高約1500 m)は年間を通じて温暖で「常春の地」と形容される。標高の高い地域では夜間冷え込むこともある。

- ペテン低地**: 高温多湿の熱帯気候。年間を通じて降雨量が多い。

- カリブ海岸**: 高温多湿で、ハリケーンの影響を受けやすい。

4.2. 自然災害

グアテマラはカリブ海と太平洋の間に位置するため、1998年のハリケーン・ミッチや2005年10月のハリケーン・スタン(1,500人以上が死亡)のようなハリケーンの標的となる。被害は風によるものではなく、むしろ大規模な洪水とそれに伴う土石流によるものであった。直近では2020年11月のハリケーン・イータがあり、100人以上が行方不明または死亡し、最終的な集計はまだ不確かである。

グアテマラの高地は、カリブプレートと北アメリカプレートの構造プレート境界の一部であるモタグア断層に沿って位置している。この断層は歴史上いくつかの大地震の原因となっており、1976年2月4日のマグニチュード7.5の地震では25,000人以上が死亡した。さらに、主要な沈み込み帯である中央アメリカ海溝が太平洋岸沖に横たわっている。ここでは、ココスプレートがカリブプレートの下に沈み込み、海岸内陸部で火山活動を引き起こしている。グアテマラには37の火山があり、そのうちパカヤ、サンティアギート、フエゴ、タカナの4つが活火山である。

この地質学的に活発な地域では、自然災害の長い歴史がある。例えば、グアテマラの首都移転3回のうち2回は、1541年の火山性土石流と1773年の地震によるものであった。

これらの自然災害は、特にインフラが脆弱な農村部や貧困層に大きな被害をもたらし、国の社会経済発展の大きな阻害要因となっている。

4.3. 生物多様性

グアテマラには、マングローブ林から両海洋沿岸に至るまで14の生態地域があり、5つの異なる生態系が存在する。グアテマラには252の登録湿地があり、その中には5つの湖、61のラグーン、100の河川、4つの沼地が含まれる。ティカル国立公園は、最初の複合UNESCO世界遺産であった。グアテマラは独特の動物相を持つ国である。約1246種の既知の種が生息している。これらのうち、6.7%が固有種であり、8.1%が絶滅危惧種である。グアテマラには少なくとも8,682種の維管束植物が生息しており、そのうち13.5%が固有種である。グアテマラの5.4%はIUCNのカテゴリーI-Vの下で保護されている。

ペテン県のマヤ生物圏保護区は 211.29 万 ha あり、ボサワス生物圏保護区に次いで中央アメリカで2番目に大きな森林である。グアテマラは2019年の森林景観完全性指数の平均スコアが3.85/10で、172カ国中138位であった。

この豊かな生物多様性は、森林伐採、農地拡大、鉱業開発、気候変動などにより深刻な脅威にさらされている。先住民コミュニティは伝統的に自然と共生してきたが、彼らの権利が十分に保護されていないことも、環境破壊の一因となっている。

5. 政治

グアテマラは、大統領が元首であり政府の長でもある立憲民主共和制国家であり、多党制を採用している。行政権は政府によって行使される。立法権は政府と共和国議会の両方に付与されている。司法は行政府および立法府から独立している。しかし、現実には、長年の内戦、軍部による政治介入、蔓延する汚職、そして外国勢力(特にアメリカ合衆国)の影響により、民主主義制度の脆弱性や人権侵害の問題が指摘され続けている。

5.1. 政府構造及び政治体制

グアテマラの政治体制は、1985年憲法(1993年改正)に基づく立憲共和制である。国家元首であり行政府の長でもある大統領は、国民の直接選挙によって選出され、任期は4年で再選は禁止されている。大統領は副大統領と共に選出される。

立法府は一院制の共和国議会(Congreso de la Repúblicaコングレソ・デ・ラ・レプブリカスペイン語)で構成され、定数は160議席である。議員は比例代表制と小選挙区制の組み合わせにより選出され、任期は4年である。

司法府は、最高裁判所を頂点とし、その他下級裁判所から構成される。最高裁判所長官および判事は議会によって任命される。しかし、司法制度は長らく汚職や政治的圧力、捜査能力の不足といった問題を抱えており、法の支配の確立が大きな課題となっている。

2015年、オットー・ペレス・モリーナ大統領は汚職スキャンダル(ラ・リネア汚職事件)により辞任し、2016年1月までアレハンドロ・マルドナドが後任を務めた。議会は、マルドナドの後任としてサン・カルロス大学元学長のアルフォンソ・フエンテス・ソリアを新副大統領に任命した。

ジミー・モラレスが2016年1月14日に就任した。2020年1月、アレハンドロ・ジャマテイが彼に代わった。

セサル・ベルナルド・アレバロ・デ・レオンは、グアテマラの外交官、社会学者、作家、政治家であり、セミージャ党のメンバー兼共同設立者であり、現在グアテマラ第52代大統領を務めている。彼の就任は、長年の腐敗と強権政治からの脱却を期待する国民の支持を受けたものであり、人権擁護と民主主義の深化に向けた政策が注目されている。

5.2. 行政区画

グアテマラは22の県(departamentosデパルタメントススペイン語)に分かれており、さらに約335の市(municipiosムニシピオススペイン語)に細分化されている。各県には大統領によって任命される知事が置かれる。市は選挙で選ばれる市長と市議会によって運営される。

この行政区画は、中央集権的な国家構造を反映しており、地方自治体の権限や財源は限られていることが多い。特に先住民が多く居住する農村部では、中央政府のサービスが十分に行き届かず、開発の遅れや貧困問題が深刻である。

5.2.1. 主要都市

グアテマラの人口と経済活動は、首都グアテマラシティに著しく集中している。グアテマラシティ都市圏の人口は約300万人と推定され、中央アメリカ最大の都市圏を形成している。同市は国の政治、経済、文化の中心地である。

その他の主要都市としては、以下の都市が挙げられる。

- ケツァルテナンゴ**: 「シェラ」(Xelaシェラスペイン語)としても知られる国内第2の都市。西部高地の経済・文化の中心であり、多くのマヤ系住民が暮らす。歴史的な建造物も多く残る。

- エスクィントラ**: 太平洋岸低地に位置する重要な商業都市。農業地帯の中心であり、港湾へのアクセスも良い。

- プエルト・バリオス**: カリブ海沿岸の主要港湾都市。輸出入の拠点であり、ガリフナ文化の中心地の一つでもある。

- アンティグア・グアテマラ**: かつての首都であり、植民地時代の美しい街並みが保存されているUNESCO世界遺産。現在は主要な観光都市となっている。

- ミスコ**: グアテマラシティの西に隣接する大都市で、首都圏の一部を形成している。

- ビジャ・ヌエバ**: グアテマラシティの南に位置する衛星都市。急速な人口増加が見られる。

これらの都市は、それぞれの地域の経済活動や文化において重要な役割を担っているが、都市部への人口集中は、住宅問題、交通渋滞、治安悪化といった都市問題も引き起こしている。

5.3. 対外関係

グアテマラは長年、隣国ベリーズの全領土または一部の領有権を主張してきた。この領土紛争のため、グアテマラは1991年9月6日までベリーズの独立を承認しなかったが、紛争は未解決である。現在、米州機構の後援の下で交渉が進行中である。この紛争は、グアテマラが植民地時代のスペインの権益を継承すると主張しているのに対し、ベリーズはイギリス植民地としての歴史と実効支配を根拠としている。国際司法裁判所への付託も検討されている。

アメリカ合衆国との関係は、歴史的に非常に複雑である。20世紀を通じて、米国は自国の経済的・戦略的利益(特にユナイテッド・フルーツ・カンパニーの権益保護と反共政策)のために、グアテマラの内政に深く干渉してきた。1954年のハコボ・アルベンス民主政権転覆クーデターへのCIAの関与は、その後の長期にわたる内戦と人権侵害の大きな原因となった。内戦中も米国は反共を名目にグアテマラ軍事政権を支援し続けた。近年は、麻薬対策、移民問題、経済協力などを巡って関係が続いているが、歴史的な不信感は依然として根強い。

メキシコとは長い国境を接しており、経済、文化、人の移動など多方面で深いつながりがある。国境管理や移民問題、麻薬密輸対策などが両国間の主要な課題となっている。

中華民国(台湾)とは外交関係を維持している数少ない国の一つである。これは、冷戦時代からの反共政策や、台湾からの経済援助などが背景にある。一方で、経済的実利を求めて中華人民共和国との関係強化を模索する動きも国内には存在する。

周辺の中央アメリカ諸国とは、中央アメリカ統合機構(SICA)などを通じて地域協力が進められているが、歴史的な対立や国境問題も一部に残っている。欧州連合(EU)とは、貿易協定や開発援助などを通じて関係を強化している。

グアテマラの外交政策は、伝統的に米国への依存度が高かったが、近年では多角的な外交関係の構築を目指す動きも見られる。

5.4. 軍事

グアテマラは、15,000人から20,000人の人員を擁する比較的小規模な軍隊を保有している。グアテマラ陸軍、グアテマラ海軍、グアテマラ空軍から構成される。

長年にわたる内戦において、グアテマラ軍は反政府ゲリラとの戦闘だけでなく、民間人、特にマヤ先住民に対する深刻な人権侵害や虐殺行為に深く関与した。和平合意後、軍の規模は縮小され、文民統制の強化が図られてきたが、依然として軍の影響力は一部に残っており、過去の人権侵害に対する責任追及は不十分であるとの批判がある。

近年、軍の役割は国境警備、麻薬密輸対策、自然災害時の救援活動などにも拡大している。しかし、軍内部の汚職や、一部将校の犯罪組織との癒着なども問題視されている。

2017年、グアテマラは国連の核兵器禁止条約に署名した。

5.5. 人権状況

1996年の内戦終結以来、グアテマラでは殺害や死の部隊が横行してきた。これらはしばしば、組織犯罪に関与する現役および元軍人で構成される秘密保安組織(Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad - CIACSクエルポス・イレガレス・イ・アパラトス・クランデスティーノス・デ・セグリダスペイン語)と関係があった。彼らは大きな影響力を持っていたが、現在はいくらか弱まっているものの、超法規的殺害は依然として続いている。2004年7月、米州人権裁判所は、1982年7月18日のプラン・デ・サンチェスでのアチ・マヤ188人の虐殺を非難し、その歴史上初めて、グアテマラ軍がジェノサイドを犯したとの判決を下した。これは、1980年代の焦土作戦で報告された626件の虐殺のいずれについても、グアテマラ国家に対する同裁判所の最初の判決であった。これらの虐殺では、犠牲者の83パーセントがマヤ人であり、17パーセントがラディーノであった。

| グアテマラにおける超法規的殺害 | |

|---|---|

| 2010 | 5,072 |

| 2011 | 279 |

| 2012 | 439 |

| 出所: 人権法的行動センター(CALDH) | |

2008年、グアテマラはフェミサイド、すなわち女性であることを理由とする女性の殺害を犯罪として公式に認めた最初の国となった。グアテマラは、エルサルバドルとジャマイカに次いで、世界で3番目にフェミサイド率が高く、2007年から2012年にかけて女性10万人あたり約9.1人の殺人が発生している。

グアテマラの人権状況は依然として深刻な課題を抱えている。貧困、特に先住民コミュニティにおける極度の貧困は、教育、医療、司法へのアクセスにおける不平等と密接に関連している。内戦中のジェノサイドを含む大規模な人権侵害の責任追及は、司法制度の脆弱性、証人保護の不備、軍や元高官による妨害などにより、遅々として進んでいない。エフライン・リオス・モント元事実上の大統領に対するジェノサイド裁判は歴史的な一歩であったが、有罪判決が覆されるなど、法の支配の確立には多くの困難が伴う。

ジャーナリスト、人権活動家、労働組合活動家、司法関係者に対する脅迫や暴力も後を絶たない。女性やLGBTコミュニティに対する差別や暴力も深刻な問題である。土地紛争に関連した先住民コミュニティの強制立ち退きや、鉱山開発などによる環境破壊とそれに伴う人権侵害も報告されている。

市民社会団体や国際機関は、これらの問題の解決と人権擁護のために活動を続けているが、政府の取り組みは十分とは言えず、不処罰の文化が根強く残っている。

6. 経済

グアテマラは中央アメリカ最大の経済規模を誇り、2024年の推定一人当たりGDP(PPP)は1.10 万 USDである。しかし、グアテマラは多くの社会問題を抱えており、ラテンアメリカで最も貧しい国の一つである。所得分配は非常に不平等で、人口の半数以上が国の貧困ライン以下で生活しており、失業者は40万人強(3.2%)に過ぎない。CIAワールドファクトブックは、2009年にグアテマラの人口の54.0%が貧困状態で生活していると見なしている。この貧困と不平等は、特に先住民人口と農村部で深刻であり、歴史的な土地所有の不均衡、教育と医療へのアクセスの格差、そして差別が根底にある。

2010年、グアテマラ経済は3%成長し、アメリカ合衆国や他の中央アメリカ市場からの需要減少、そして世界不況の最中での海外投資の減速による2009年の危機から徐々に回復した。

アメリカ合衆国に住むグアテマラ人からの送金は、現在、最大の単一外国収入源となっている(輸出の3分の2、GDPの10分の1)。

グアテマラの主要輸出品には、果物、野菜、花、手工芸品、布地などがある。カルダモンとコーヒーの主要輸出国である。

バイオ燃料の需要増加に直面し、同国はバイオ燃料生産のための原材料、特にサトウキビとパーム油の栽培と輸出を増やしている。批評家は、この開発がグアテマラの食生活の主成分であるトウモロコシのような主食の価格上昇につながると述べている。アメリカ産トウモロコシの補助金の結果、グアテマラはそのトウモロコシのほぼ半分をアメリカから輸入しており、アメリカはその作物の収穫量の40%をバイオ燃料生産に使用している。2014年、政府はケシとマリファナの生産を合法化する方法を検討しており、生産に課税し、税収を麻薬予防プログラムやその他の社会プロジェクトに充てることを望んでいた。

2010年の購買力平価(PPP)による国内総生産(GDP)は、701.50 億 USDと推定された。サービス部門がGDPの最大の構成要素で63%、次いで工業部門が23.8%、農業部門が13.2%(2010年推定)である。鉱山では金、銀、亜鉛、コバルト、ニッケルが産出される。同国の2015年の金生産量は6トンである。農業部門は輸出の約5分の2、労働力の半分を占めている。有機コーヒー、砂糖、繊維製品、生鮮野菜、バナナが同国の主要輸出品である。2010年のインフレ率は3.9%であった。

数十年にわたる内戦を終結させた1996年の和平合意は、外国投資への大きな障害を取り除いた。新たな外国投資のおかげで、観光はグアテマラにとって増加する収入源となっている。

2006年3月、グアテマラ議会は、いくつかの中央アメリカ諸国とアメリカ合衆国の間のドミニカ共和国・中央アメリカ自由貿易協定(DR-CAFTA)を批准した。グアテマラはまた、台湾とコロンビアとも自由貿易協定を結んでいる。グアテマラは2024年の世界イノベーション指数で122位にランクされた。

しかし、これらの経済成長の恩恵は国民全体に均等に行き渡っておらず、貧富の格差は依然として大きい。多国籍企業による鉱業開発や大規模農業は、環境破壊や先住民の土地収奪といった問題を引き起こし、地域社会との軋轢を生むケースも少なくない。労働者の権利保護も不十分であり、劣悪な労働条件や低賃金が社会問題となっている。

6.1. 主要産業及び貿易

グアテマラ経済は伝統的に農業に大きく依存してきた。主要な輸出農産物はコーヒー、サトウキビ、バナナであり、これらは歴史的に大規模プランテーションで生産され、しばしば外国資本(特にユナイテッド・フルーツ・カンパニー)によって支配されてきた。近年では、カルダモン(世界有数の輸出国)、野菜、果物、花卉なども重要な輸出品となっている。しかし、農業従事者の多くは小規模農家やプランテーション労働者であり、依然として貧困状態にある者が多い。土地所有の不均衡は深刻な問題であり、農地改革は遅々として進んでいない。

製造業は、主に軽工業(衣料品、食品加工など)が中心であり、マキラドーラ(保税加工区)での輸出向け生産も行われている。サービス業はGDPの最大の割合を占め、小売、金融、通信、そして観光が主要な分野である。

鉱業も成長しており、金、銀、ニッケルなどが採掘されているが、環境への影響や地域住民(特に先住民)との利益配分を巡る紛争が頻発している。

主要な貿易相手国はアメリカ合衆国であり、輸出入ともに最大のシェアを占めている。その他、エルサルバドル、ホンジュラスなどの中央アメリカ諸国、メキシコ、欧州連合、中国なども重要な貿易相手国である。

経済活動が労働者の権利、環境、社会的公正に与える影響は、グアテマラが抱える重要な課題である。特に農業や鉱業においては、劣悪な労働条件、児童労働、環境汚染、先住民コミュニティの権利侵害などが報告されている。労働組合の活動は制限され、労働者の権利を主張する者が脅迫や暴力の対象となるケースもある。持続可能で公正な経済発展のためには、これらの問題への取り組みが不可欠である。

6.2. 観光産業

観光産業は、グアテマラ経済において外貨獲得の重要な柱の一つであり、近年成長を続けている。2008年には経済に18.00 億 USDの貢献があったと推定されており、年間約200万人の観光客を受け入れている。クルーズ船の寄港増加も観光客数の増加に貢献している。

グアテマラの主要な観光資源は多岐にわたる。

- マヤ遺跡**: ペテン県のティカル、イサバル県のキリグア、チマルテナンゴ県のイシムチェ、首都グアテマラシティ近郊のカミナルフューなど、数多くのマヤ文明の考古学遺跡が国内外の観光客を惹きつけている。特にティカル国立公園は、その壮大なピラミッド群と豊かな自然環境からUNESCO複合遺産に登録されている。

- 植民地時代の都市**: アンティグア・グアテマラは、かつての首都であり、スペイン植民地時代の美しいバロック様式の建築物や石畳の道が保存されているUNESCO文化遺産である。火山に囲まれた風光明媚な景観も魅力の一つである。

- 自然景観**: アティトラン湖は「世界で最も美しい湖の一つ」と称され、周囲を火山とマヤの村々に囲まれている。セミゥク・チャンペイは、石灰岩の自然橋とエメラルドグリーンの天然プールが美しい秘境として知られる。その他、火山登山、熱帯雨林探検、洞窟探検なども人気がある。

- 文化体験**: マヤ先住民の村々を訪れ、伝統的な織物、陶器、市場、祭り、生活様式に触れることができる。

観光産業は雇用創出や地域経済の活性化に貢献する一方、環境負荷の増大、文化の商品化、観光収入の地域への還元不足といった課題も抱えている。持続可能な観光の推進と、地域コミュニティや環境への配慮が求められている。

7. 社会

グアテマラ社会は、多様な民族構成、著しい経済格差、そして内戦の傷跡といった複雑な要因を抱えている。貧困、教育・医療へのアクセス不均衡、高い犯罪率、そして根深い差別などが、社会の安定と発展を阻む大きな課題となっている。特に先住民は、歴史的に社会経済的に不利な立場に置かれており、その権利擁護と地位向上が急務である。

7.1. 人口

グアテマラの人口は、2023年時点で約1,760万人と推定されており、中央アメリカで最も人口の多い国である。1900年にはわずか88万5千人であったため、20世紀における西半球で最も急速な人口増加を経験した国の一つと言える。

グアテマラ共和国の最初の人口調査は1778年に行われた。1778年、1880年、1893年、1921年の国勢調査記録は反故紙として使用され現存しないが、統計情報は保存されている。国勢調査は定期的に行われていない。1837年の国勢調査は当時信用されておらず、統計学者のドン・ホセ・デ・ラ・バジェは1837年のグアテマラの人口を60万人と計算した。1940年の国勢調査は焼失した。残りの国勢調査データは以下の歴史的人口表にある。

| 国勢調査 | 人口 |

|---|---|

| 1778 | 430,859 |

| 1825 | 507,126 |

| 1837 | 490,787 |

| 1852 | 787,000 |

| 1880 | 1,224,602 |

| 1893 | 1,364,678 |

| 1914 | 2,183,166 |

| 1921 | 2,004,900 |

| 1950 | 2,870,272 |

| 1964 | 4,287,997 |

| 1973 | 5,160,221 |

| 1981 | 6,054,227 |

| 1994 | 8,321,067 |

| 2002 | 11,183,388 |

| 2018 | 14,901,286 |

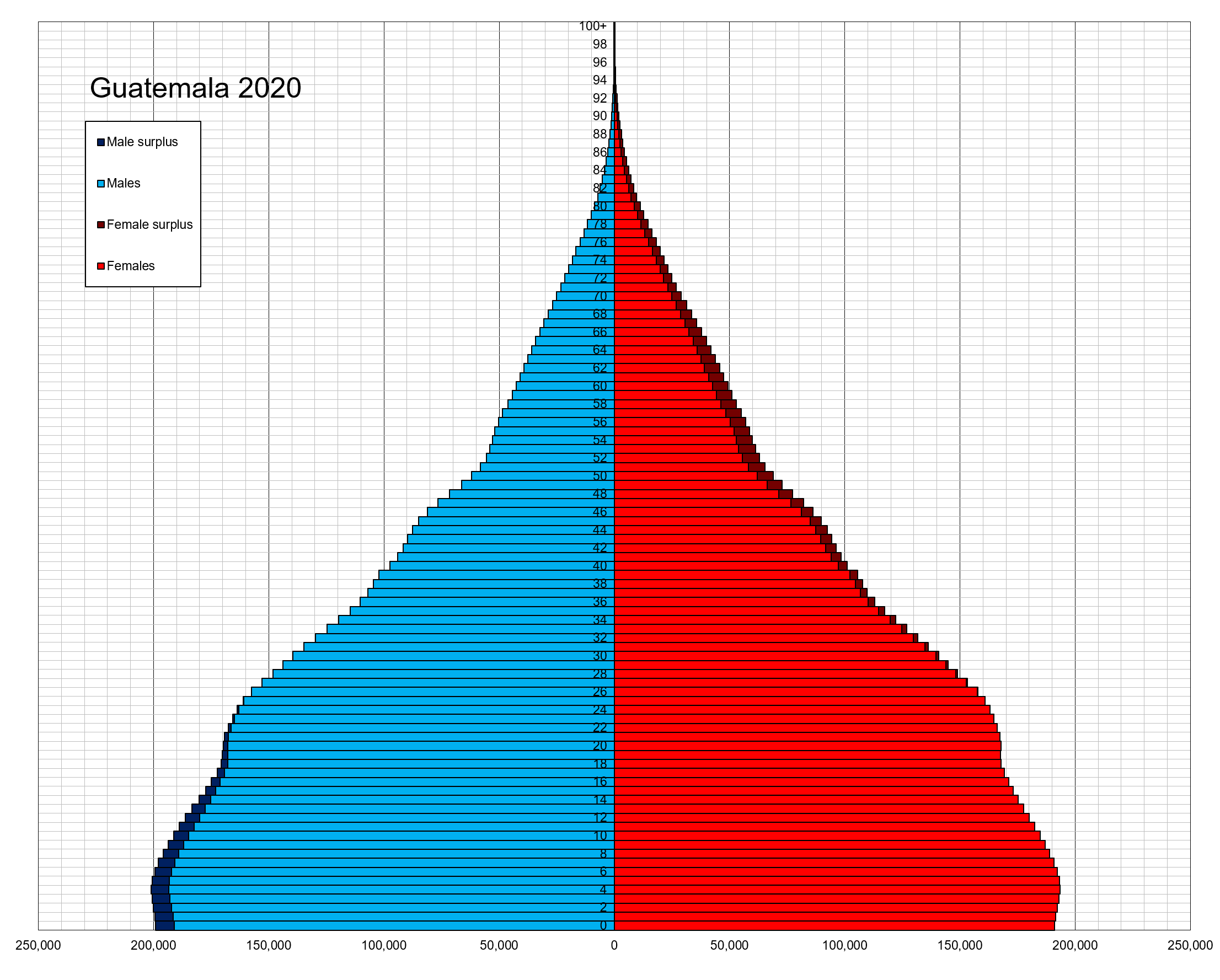

人口密度は比較的高いが、地域差が大きい。人口の大部分は中央高地と太平洋岸に集中しており、北部のペテン低地は人口希薄である。人口増加率は依然として高く、若年層の割合が大きいピラミッド型の人口構成となっている。2010年時点での年齢中央値は20歳(男性19.4歳、女性20.7歳)であり、西半球で最も若い国の一つである。2010年の15歳未満人口の割合は41.5%、15歳から65歳の割合は54.1%、65歳以上の割合は4.4%であった。

都市化も急速に進んでおり、特に首都グアテマラシティへの人口集中が著しい。

7.2. 民族構成

グアテマラは多様な民族、文化、人種、言語グループによって構成されている。グアテマラ国立統計院(INE)が実施した2018年の国勢調査によると、グアテマラの民族構成はラディーノが56.01%、マヤ人が41.66%、シンカ人が1.77%、アフリカ系グアテマラ人が0.19%、ガリフナが0.13%、外国人が0.24%である。先住民とヨーロッパ系の混血を反映している。グアテマラの先住民は国民人口の43.6%を占め、これはペルーとボリビアに次いでラテンアメリカで最も高い割合の一つである。グアテマラ先住民の大部分(国民人口の41.7%)はマヤ人であり、具体的にはキチェ族(総人口の11.0%)、ケクチ族(8.3%)、カクチケル族(7.8%)、マム族(5.2%)、その他のマヤ民族(7.6%)である。国民人口の2%は非マヤ系の先住民である。人口の1.8%はシンカ人(メソアメリカ系)であり、0.1%はガリフナ人(アフリカ系/カリブ系混血)である。しかし、先住民の権利活動家は、先住民の割合を61%に近いと主張している。

ヨーロッパ系の白人グアテマラ人(クリオーリョとも呼ばれる)は、グアテマラの国勢調査ではラディーノ(混血)と区別されていない。ほとんどがドイツ人およびスペイン人入植者の子孫であり、その他はイタリア人、イギリス人、フランス人、スイス人、ベルギー人、オランダ人、ロシア人、デンマーク人に由来する。ドイツ人入植者は、グアテマラにクリスマスツリーの伝統をもたらしたとされている。

人口には約11万人のサルバドル人が含まれる。主にセントビンセント島出身の黒人アフリカ人の子孫であり、先住民と混婚したガリフナ人は、主にリビングストンとプエルト・バリオスに住んでいる。アフリカ系グアテマラ人とムラートは、主にバナナ農園労働者の子孫である。また、主に中国人の子孫であるが、レバノン人やシリア人の子孫であるアラブ人もアジア人として存在する。

マヤ先住民は、言語や文化、伝統において多様なグループ(キチェ、カクチケル、マム、ケクチなど20以上)に分かれている。彼らは歴史的に土地を奪われ、差別され、政治的・経済的に周縁化されてきた。内戦中には、多くのマヤコミュニティが政府軍による虐殺や強制移住の対象となり、甚大な被害を受けた。和平合意後、先住民の権利擁護や文化復興の動きが見られるが、依然として貧困、差別、土地問題、教育・医療へのアクセス不足といった課題に直面している。ラディーノと先住民との間の社会経済的格差は大きく、これが社会の不安定要因の一つともなっている。

7.3. 言語

グアテマラの唯一の公用語はスペイン語である。2018年の国勢調査によると、スペイン語が69.9%、マヤ諸語が29.6%、英語が0.1%、その他が0.2%、言語の報告なしが0.1%の割合で話されている。

21のマヤ語が、特に農村部で話されており、その他に2つの非マヤ系先住民言語が話されている。シンカ語(国内固有の言語)と、カリブ海沿岸で話されるアラワク語族のガリフナ語である。2003年の言語法によると、これらの言語は国語として認められている。

スペイン語は行政、教育、メディアで広く使用されているが、先住民コミュニティでは依然としてマヤ諸語が日常生活の中心的な言語となっている。しかし、多くのマヤ諸語は話者数の減少や社会経済的な圧力により存続の危機に瀕している。

7.3.1. 先住民統合と二言語教育

20世紀を通じて、マヤ諸語をグアテマラ社会および教育制度に統合するための多くの進展があった。政治的な理由から始まったこれらのプロセスは、一部のマヤ諸語の復興を助け、国内の二言語教育を推進してきた。1945年、「インディオ問題」を克服するために、グアテマラ政府は国立インディヘニスタ研究所(NH)を設立した。その目的は、マヤの子供たちにスペイン語ではなく母語で識字を教え、後のスペイン語同化のための基礎を準備することであった。国連の支援を受けた第一言語での識字教育は、1952年にテキサス州ダラスにあるSIL(夏季言語学研究所)がグアテマラ教育省と提携したことで大きく進展した。2年以内に、マヤ諸語で書かれた多数の著作が出版され、新約聖書の翻訳も大幅に進んだ。その後数年間、先住民をラディーノ社会に統合するためのさらなる努力がなされた。これには、マヤの学生がスペイン語に移行するのを助けるための特別なアルファベットの発明や、ケクチ地域での二言語教育が含まれる。1965年にスペイン語がグアテマラの公用語になると、政府はマヤの学生のスペイン語への移行を加速するために、二言語カスティーリャ語化プログラムやラジオフォニックスクールなどのいくつかのプログラムを開始した。意図せずして、言語、特に新しいアルファベットを使用して先住民を統合する努力は、機関に学校でマヤの言葉を使用するツールを与え、マヤの子供たちの学習を改善する一方で、彼らをスペイン語のみの環境で学ぶ準備ができていない状態にした。そのため、1980年に二言語教育のさらなる拡大が行われ、子供たちがスペイン語に十分に堪能になるまで母語で指導される実験プログラムが作成された。このプログラムは、パイロット校の生徒がスペイン語のみの対照校の生徒よりも高い学業成績を示したときに成功が証明された。1987年、パイロットプログラムが終了すると、グアテマラで二言語教育が公式化された。

しかし、二言語教育の実施は、教員の不足、教材の不備、資金不足などの課題に直面しており、特に農村部や遠隔地では十分に普及していないのが現状である。先住民の言語と文化を尊重しつつ、スペイン語能力の向上と社会経済的機会の拡大を両立させることが、今後の重要な課題となる。

7.4. 宗教

キリスト教は、宇宙観と社会政治的構成の両方において、ほぼすべてのグアテマラ社会に非常に大きな影響力を持っている。かつてローマ・カトリック(植民地時代にスペイン人によって導入された)が支配的だったこの国は、現在では多様なキリスト教宗派の影響を受けている。ローマ・カトリック教会は依然として最大の教会宗派であり、2001年の55%から2012年現在では47.9%に減少した(CID Gallup 2001年11月、2012年9月)。2001年から2012年にかけて、すでに多数を占めていたプロテスタント人口は、人口の30%から38.2%に増加した。無宗教を主張する人々は12.7%から11.6%に減少した。モルモン教徒やユダヤ教、イスラム教、仏教の信者を含む残りの人々は、引き続き人口の2%以上を占めている。

1960年代以降、特に1980年代には、グアテマラはプロテスタント、特に福音派の急成長を経験した。グアテマラはラテンアメリカで最も福音派の国と評されており、未登録の教会も多数存在するが、ブラジルやホンジュラスもグアテマラと同程度に福音派が多い可能性がある。

過去20年間、特に内戦終結以降、グアテマラでは宣教活動が活発化している。プロテスタント宗派は近年著しく成長しており、主に福音主義とペンテコステ派の宗派である。成長は特にマヤ系民族の間で顕著であり、グアテマラ国立福音長老教会は11の先住民言語の長老会を維持している。末日聖徒イエス・キリスト教会は、1984年の会員数4万人から1998年には16万4千人に増加し、拡大を続けている。

グアテマラにおける東方正教会の成長は特に著しく、過去5年間で数十万人の改宗者があり、西半球で最も正教徒の割合が高い国となっている。

伝統的なマヤの宗教は、カトリックの儀式や礼拝に、カトリックの信仰の意味に共感する特定の実践が組み込まれる文化内開花のプロセスを通じて存続している。和平合意の下で確立された文化的保護の結果、先住民の宗教的実践は増加している。政府は、伝統的な儀式を容易にするために、すべてのマヤ遺跡に祭壇を提供する政策を導入している。

宗教はグアテマラ人の生活において依然として重要な役割を果たしているが、カトリック教会の影響力低下とプロテスタント(特に福音派・ペンテコステ派)の急速な台頭は、社会の価値観や政治にも影響を与えている。また、マヤの伝統信仰とキリスト教のシンクレティズム(習合)も見られる。

7.5. 教育

グアテマラの教育は、大部分が公的に提供され、中央政府によって資金提供および監督されている。教育省は、国の教育政策とカリキュラムの策定、実施、監督を担当している。教育は、初等教育、それに続く中等教育、および技術訓練のレベルに応じた高等教育を含む5段階のシステムに分かれている。教育はスペイン語で行われるが、主に先住民が住む地域ではアメリカ先住民言語での二言語教育が利用可能である。グアテマラには合計15の大学があり、1つが公立、14が私立である。1676年に設立されたサン・カルロス・デ・グアテマラ大学は、グアテマラで最も古い高等教育機関であり、アメリカ大陸で4番目に古い。

グアテマラはGDPの約3.2%を教育に費やしている。しかし、若者の参加は、特に農村部や先住民コミュニティにおいて継続的な課題となっている。農村部の教師の訓練不足は、グアテマラの識字率の低さの主な要因の1つである。それにもかかわらず、教育における大幅な進歩により、15歳以上の人口の識字率は2012年の74.5%から2021年には83.3%に上昇した。チャイルド・エイド、プエブロ・ア・プエブロ、コモン・ホープなどの組織は、中央高地地域のコミュニティで教師を訓練しており、子供たちの教育成果の改善にも取り組んでいる。

しかし、依然として就学率、特に中等教育以上の就学率は低い。貧困、児童労働、地理的なアクセス困難、教育の質の低さ、そして文化的な障壁などが、特に先住民の子供たちの教育機会を妨げている。二言語教育の普及も課題であり、先住民言語を話す子供たちが母語で教育を受ける権利は十分に保障されていない。教育格差の是正と質の高い教育の提供は、グアテマラの社会経済発展にとって不可欠な課題である。

7.6. 保健

グアテマラは、ラテンアメリカで最も保健状態の悪い国の一つであり、乳児死亡率が最も高く、この地域で出生時平均余命が最も低い国の一つである。1600万人の人口に対して約16,000人の医師しかおらず、これはWHOが推奨する医師対市民比率の約半分である。1997年のグアテマラ内戦終結以来、保健省は農村人口の54%に医療アクセスを拡大してきた。

医療は、サービスの提供方法(民間または公的機関経由)や利用可能にすべき資金調達の規模について意見が異なるさまざまな政権から、さまざまなレベルの支援を受けてきた。2013年現在、保健省はプログラムを監視または評価するための財政的手段を欠いていた。

公的および私的の両方を含む総医療費は、GDPの6.4%から7.3%の間で一定に推移している。一人当たりの年間平均医療費は、2012年にはわずか368ドルであった。グアテマラの患者は、医療制度を利用する際に、先住民の治療法か西洋医学かを選択する。

2024年の世界飢餓指数(GHI)では、グアテマラはデータが十分な127カ国中81位にランクされている。グアテマラのGHIスコアは18.8で、中程度の飢餓レベルを示している。

貧困層や先住民コミュニティでは、依然として医療サービスへのアクセスが著しく困難である。栄養失調、感染症、周産期死亡率の高さなどが深刻な問題となっている。公的医療制度は資金不足と人材不足に悩まされており、都市部と農村部の医療格差も大きい。伝統的なマヤ医療も一部で利用されているが、近代医療との連携は十分ではない。

7.7. 移民とディアスポラ

かなりの数のグアテマラ人が国外で生活している。グアテマラのディアスポラの大部分はアメリカ合衆国にあり、推定480,665人から1,489,426人の範囲である。アメリカ合衆国への移住により、1970年代以降、カリフォルニア、デラウェア、フロリダ、イリノイ、ニューヨーク、ニュージャージー、テキサス、ロードアイランドなどにグアテマラ人コミュニティが成長した。しかし、2019年7月現在、アメリカ合衆国とグアテマラは、グアテマラからの移住と亡命希望者を制限する協定に署名した。

以下は、特定の国に住むグアテマラ人の推定数である。

| 国 | 2019年 |

|---|---|

| {{flagicon|USA}} アメリカ合衆国 | 1,070,743 |

| {{flagicon|MEX}} メキシコ | 44,178 |

| {{flagicon|CAN}} カナダ | 25,086 |

| {{flagicon|BLZ}} ベリーズ | 18,398 |

| {{flagicon|ESP}} スペイン | 9,005 |

| {{flagicon|SLV}} エルサルバドル | 7,678 |

| {{flagicon|ITA}} イタリア | 4,681 |

| {{flagicon|DEU}} ドイツ | 3,296 |

| {{flagicon|FRA}} フランス | 2,699 |

| {{flagicon|SWE}} スウェーデン | 2,299 |

| 合計 | 1,205,644 |

| 出典:DatosMacro. | |

グアテマラへの移民は、植民地時代には主にスペインからであった。その後、19世紀半ばと20世紀初頭にヨーロッパからの移民の波があった。主にドイツからで、これらの移民はアルタ・ベラパス県、サカパ県、ケツァルテナンゴ県、バハ・ベラパス県、イサバル県にコーヒーとカルダモンの農園を設立した。程度は低いが、スペイン、フランス、ベルギー、イギリス、イタリア、スウェーデンなどからも人々がやって来た。

グアテマラへのヨーロッパ移民の多くは、政治家、難民、起業家、そして定住を求める家族であった。1950年まで、グアテマラはコスタリカに次いで中央アメリカで最も多くの移民を受け入れた国であり、今日でも多くの移民が受け入れられている。1890年代以降、東アジアからの移民があった。また、第一次世界大戦以降、移民人口はユダヤ人移民によって強化されている。

20世紀後半には、グアテマラへのラテンアメリカからの移民が増加し、特に他の中央アメリカ諸国、メキシコ、キューバ、アルゼンチンからであったが、これらの移民のほとんどは、最終目的地であるアメリカ合衆国へ行く前に一時的に滞在するだけであった。

| 国 | 2019年 |

|---|---|

| {{flagicon|SLV}} エルサルバドル | 19,704 |

| {{flagicon|USA}} アメリカ合衆国 | 18,003 |

| {{flagicon|MEX}} メキシコ | 8,871 |

| {{flagicon|HND}} ホンジュラス | 8,787 |

| {{flagicon|NIC}} ニカラグア | 8,608 |

| {{flagicon|ESP}} スペイン | 1,833 |

| {{flagicon|COL}} コロンビア | 1,354 |

| {{flagicon|VEN}} ベネズエラ | 1,192 |

| {{flagicon|KOR}} 大韓民国 | 1,186 |

| {{flagicon|CHN}} 中華人民共和国 | 904 |

| 合計 | 80,421 |

| 出典:DatosMacro. | |

貧困、暴力、機会の欠如などから、多くの中米市民(特にグアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル)がアメリカ合衆国への移住を目指している。これは「移民キャラバン」として国際的な注目を集めることもある。これらの移民は、道中で危険な状況に直面し、アメリカの国境政策によって困難な状況に置かれることも少なくない。グアテマラ国内では、アメリカからの強制送還者の受け入れや、国内避難民の問題も抱えている。

7.8. 治安

グアテマラの治安状況は依然として深刻であり、高い犯罪率、特に殺人、強盗、誘拐などが社会不安の大きな要因となっている。麻薬密売組織や「マラス」と呼ばれるギャングの活動が活発で、これらの組織による暴力事件や縄張り争いが後を絶たない。

内戦終結後も武器が社会に広く流出し、暴力の文化が根付いてしまったこと、貧困と失業、司法制度の脆弱性と不処罰の蔓延、警察の腐敗と能力不足などが、治安悪化の背景にある。

特に都市部や国境地域では治安が悪く、市民の日常生活に大きな影響を与えている。政府は治安対策として警察力の強化や軍の国内治安活動への投入を行っているが、根本的な解決には至っていない。

近年のアレバロ政権は、恐喝対策特別グループ(GECE)を創設するなど、暴力犯罪対策に力を入れているが、長年にわたる構造的な問題を解決するには時間を要すると見られる。市民社会からは、司法改革、警察改革、貧困削減、教育機会の拡大など、包括的な対策を求める声が上がっている。

8. 文化

グアテマラの文化は、豊かなマヤ先住民の伝統と、スペイン植民地時代にもたらされたヨーロッパ文化が融合して形成された、多様性に富んだものである。この文化は、言語、宗教、芸術、音楽、食生活、祭りなど、生活のあらゆる側面に色濃く反映されている。

グアテマラシティには、国立公文書館、国立図書館、マヤの遺物を幅広く収蔵する考古学民族学博物館など、国の多くの図書館や博物館がある。また、先住民の織物と衣服に焦点を当てたイシュチェル先住民衣装博物館や、マヤ考古学に焦点を当てたポポル・ヴフ博物館などの私設博物館もある。これらの博物館は両方ともフランシスコ・マロキン大学のキャンパス内にある。国内の329の自治体のほとんどには、少なくとも小さな博物館がある。

8.1. 芸術と文学

グアテマラは、何世紀にもわたるコロンブス以前の伝統に従う多くの先住民芸術家を生み出してきた。グアテマラの植民地時代および植民地後の歴史を反映し、複数の世界的な芸術運動との出会いはまた、伝統的な原始主義または素朴芸術の美学をヨーロッパ、北アメリカ、その他の伝統と組み合わせた多くの芸術家を生み出してきた。

国立造形芸術学校「ラファエル・ロドリゲス・パディージャ」はグアテマラの主要な美術学校であり、何人かの主要な先住民芸術家も同校の卒業生であり、首都の国立近代美術館「カルロス・メリダ」の常設コレクションに作品が収蔵されている。グアテマラ国外で名声を得た現代グアテマラの芸術家には、ダゴベルト・バスケス、ルイス・ロランド・イシュキアク・シカラ、カルロス・メリダ、アニバル・ロペス、ロベルト・ゴンサレス・ゴイリ、エルマール・ロハスなどがいる。

マヤの伝統に基づく織物、特に女性が身に着ける「ウィピル」と呼ばれる貫頭衣は、地域や村ごとに異なる色彩や文様を持ち、高度な技術と豊かな文化を反映している。陶器、木彫り、仮面なども伝統的な工芸品として知られる。

文学においては、ノーベル文学賞を受賞したミゲル・アンヘル・アストゥリアスが最も著名である。彼の作品『大統領閣下』(El Señor Presidenteエル・セニョール・プレシデンテスペイン語)は、独裁政権下のラテンアメリカ社会を痛烈に描き出し、マジックリアリズムの先駆的作品の一つとされる。同じくノーベル平和賞受賞者であるリゴベルタ・メンチュウの著書『リゴベルタ・メンチュウ:グアテマラのインディオ女性の記録』(Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la concienciaメ・ジャモ・リゴベルタ・メンチュウ・イ・アシ・メ・ナシオ・ラ・コンシエンシアスペイン語)は、先住民の人権と内戦の悲劇を世界に訴えた。アウグスト・モンテローソは、短編小説の名手として知られる。

グアテマラ文学国家賞は、作家個人の業績を称える一度限りの賞である。1988年以来、文化スポーツ省によって毎年授与されている。

8.2. 音楽と映画

グアテマラの音楽は、多くのスタイルと表現を含んでいる。グアテマラの社会変革は、歴史、現代の問題、そして庶民の政治的価値観と闘争を融合させたヌエバ・カンシオンのような音楽によって力づけられてきた。マヤ文明は、その図像によって記録されているように、強烈な音楽的実践を持っていた。グアテマラはまた、1524年以降、新世界でヨーロッパ音楽が導入された最初の地域の一つであった。ルネサンス、バロック、古典、ロマン派、現代音楽のスタイルの多くの作曲家が、あらゆるジャンルの作品を貢献してきた。木琴の一種であるマリンバは、国の楽器であり、その音楽はグアテマラで広く見られる。それは1世紀以上にわたって人気のある非常に魅力的な作品の大規模なレパートリーを開発してきた。

Historia General de Guatemala は、マヤ、植民地、独立、共和制時代から現在までのあらゆるスタイルが表現されているグアテマラの歴史的音楽をまとめたCDシリーズを出版している。グアテマラの多くの現代音楽グループは、カリブ音楽、サルサ、ガリフナの影響を受けたプンタ、ラテンポップ、メキシコ地方音楽、マリアッチを演奏している。

国民的楽器であるマリンバは、グアテマラの音楽シーンで中心的な役割を果たしており、祭りや祝い事には欠かせない。ガリフナ音楽は、アフリカ、カリブ、アラワクの要素が融合した独特のリズムとメロディを持ち、UNESCO無形文化遺産にも登録されている。

近年、グアテマラ映画も国際的な注目を集めている。ハイロ・ブスタマンテ監督の作品『イクスカヌル』(2015年)、『震え』(2019年)、『ラ・ヨローナ~彷徨う女~』(2019年)は、現代グアテマラ社会や政治、先住民の問題などを鋭く描き出し、国際映画祭で高い評価を得ている。

8.3. メディア

グアテマラの主要な全国紙には、Prensa Libre、El Periodico、Siglo Veintiunoなどがある。グアテマラにはまた、グアテマラの主要なラジオ局の一つであるEmisoras Unidasなど、いくつかの主要な地方チャンネルとラジオ局がある。

しかし、報道の自由は完全に保障されているとは言えず、特に汚職や人権侵害を報じるジャーナリストが脅迫や暴力の対象となる事件も発生している。メディアの所有構造が一部の富裕層に集中していることも、報道の多様性や公平性に対する懸念材料となっている。インターネットの普及に伴い、オンラインメディアやソーシャルメディアも情報源として重要性を増している。

8.4. 食文化

グアテマラの伝統的な料理の多くはマヤ料理に基づいており、トウモロコシ、チリ、黒インゲン豆を主要な材料として際立たせている。伝統的な料理には、七面鳥を使ったトマトベースのシチューであるカクイク(Kak'ikカキックスペイン語)、ペピアン、コシードなど、さまざまなシチューも含まれる。「チュチートス」と呼ばれる小さなタマーレ、揚げプランテン、トマトソース、ワカモレ、または黒インゲン豆を添えたトスターダなど、「アントヒートス」でも知られている。特定の曜日に特定の食べ物を食べるのも一般的で、例えば木曜日に「パチェス」(ジャガイモから作られたタマーレの一種)を食べるのが人気のある習慣である。特定の料理は特別な行事とも関連付けられており、11月1日の諸聖人の日にはフィアンブレ、クリスマス前後にはタマーレスと「ポンチェ」(フルーツポンチ)が非常に一般的である。

トウモロコシは、トルティーヤ、タマーレス、アトル(トウモロコシの温かい飲み物)など、様々な形で消費される。フリホーレス(豆の煮込み)も日常的な食事に欠かせない。唐辛子を使ったサルサ(ソース)も多様である。鶏肉、豚肉、牛肉もよく食される。地域によっては、伝統的なマヤの食材や調理法が色濃く残っている。

8.5. スポーツ

グアテマラで最も人気のあるスポーツはサッカーであり、その代表チームはCONCACAF選手権に18回出場し、1967年に一度優勝している。しかし、チームはまだFIFAワールドカップに出場したことはない。1919年に設立されたグアテマラサッカー連盟は、国のナショナルリーグとその下部リーグを組織している。国内リーグでは、CSDムニシパルとコムニカシオネスFCが伝統的な強豪クラブである。

フットサルはグアテマラで最も成功したチームスポーツである。その代表チームは、開催国として2008年CONCACAFフットサル選手権で優勝した。また、開催国として2012年に準優勝し、2016年と2024年には銅メダルを獲得した。グアテマラは、開催国として2000年にFIFAフットサルワールドカップに初参加し、2008年以降のすべての大会に出場している。まだ1次ラウンドを突破したことはない。また、2009年以降のすべてのグランプリ・デ・フットサルに参加し、2014年には準決勝に進出した。

グアテマラオリンピック委員会は1947年に設立され、同年に国際オリンピック委員会によって承認された。グアテマラは1952年夏季オリンピックに参加し、1968年夏季オリンピック以降のすべての大会に参加している。また、1988年の冬季オリンピックにも一度出場している。エリック・バロンドは、2012年夏季オリンピックの競歩で銀メダルを獲得し、グアテマラ初のオリンピックメダルを獲得した。ジャン・ピエール・ブロルは、2024年パリオリンピックの射撃競技で銅メダルを獲得し、グアテマラ2番目のオリンピックメダルを獲得した。アドリアナ・ルアノは、2024年パリオリンピックの射撃競技で女子トラップで優勝し、グアテマラ史上初の金メダルを獲得し、グアテマラにとって3番目のオリンピックメダルとなった。

その他、バスケットボール、ビーチバレーボール、テックボールなど、いくつかの分野で代表チームが存在する。陸上競技も人気があり、中長距離走などで国際的に活躍する選手もいる。

8.6. 世界遺産

グアテマラ国内には、UNESCOの世界遺産リストに登録された文化遺産が3件、複合遺産が1件存在する。

- ティカル国立公園** (1979年、複合遺産) - ペテン低地にある広大なマヤ文明の都市遺跡。壮大な神殿ピラミッド群と豊かな熱帯雨林の自然環境が評価されている。

- アンティグア・グアテマラ** (1979年、文化遺産) - かつての首都。スペイン植民地時代のバロック様式の美しい街並みが保存されている。

- キリグアの遺跡公園と遺跡群** (1981年、文化遺産) - イサバル県にあるマヤ文明の遺跡。精巧な彫刻が施された石碑(ステラ)で有名。

- タカリク・アバフ国立考古公園** (2023年、文化遺産) - オルメカ文明と初期マヤ文明の移行期を示す重要な遺跡。

これらの世界遺産は、グアテマラの豊かな歴史と文化を象徴するものであり、国内外から多くの観光客が訪れる。

8.7. 国家象徴

グアテマラを象徴する公式な要素には以下のようなものがある。

- 国旗**: 空色と白色の縦縞で、中央に国章が配されている。空色は太平洋とカリブ海、白色は平和と純粋さを象徴する。

- 国歌**: Himno Nacional de Guatemalaイムノ・ナシオナル・デ・グアテマラスペイン語。ホセ・ホアキン・パルマ作詞、ラファエル・アルバレス・オバーリェ作曲。

- 国章**: 中央に広げられた巻物(独立宣言の日付1821年9月15日を記す)と、その上に国鳥であるケツァールが描かれている。背景には交差したライフルと剣、そして月桂樹の枝が配されている。ケツァールは自由を、ライフルと剣は防衛を、月桂樹は勝利を象徴する。

- 国鳥**: **ケツァール** (Pharomachrus mocinnoファロマルコス・モシンノラテン語)。美しい色彩と長い飾り羽を持つ鳥で、自由の象徴とされる。通貨単位の名称(ケツァル)にもなっている。

- 国花**: **モンハ・ブランカ** (Lycaste skinneri var. albaリカステ・スキンネリ変種アルバラテン語)。白い蘭の一種で、純粋さと美しさを象徴する。

これらの象徴は、グアテマラの自然、歴史、そして国民のアイデンティティを表すものとして大切にされている。紙幣にはマヤ数字が用いられているものもある。

8.8. 祝祭日

グアテマラの主要な法定祝日とその日付及び意味は以下の通りである。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 新年(元旦) | Año Nuevo | |

| 3月~4月の可動祝日 | 聖週間 | Semana Santa | 復活祭前の木曜日、金曜日、土曜日 |

| 5月1日 | メーデー | Día del Trabajo | |

| 6月30日 | 軍隊記念日 | Día del Ejército | |

| 8月15日 | 聖母の被昇天祭 | Día de la Virgen de la Asunción | 首都グアテマラシティの守護聖人の祝日(首都のみ) |

| 9月15日 | 独立記念日 | Día de la Independencia | 1821年のスペインからの独立を記念 |

| 10月20日 | 革命記念日 | Día de la Revolución | 1944年の10月革命を記念 |

| 11月1日 | 諸聖人の日 (死者の日) | Día de Todos los Santos | |

| 12月24日 | クリスマス・イヴ | Noche Buena | 午後のみ |

| 12月25日 | クリスマス | Navidad | |

| 12月31日 | 大晦日 | Fin de Año | 午後のみ |

これらの祝祭日には、宗教的な行事、パレード、伝統的な踊りや音楽、花火などが催され、家族や地域社会で祝われることが多い。特に聖週間は、アンティグア・グアテマラなどで大規模な宗教行列(プロセシオン)が行われることで知られる。