1. 概要

サントメ・プリンシペ民主共和国は、中部アフリカのギニア湾に浮かぶサントメ島とプリンシペ島及びその周辺の小島から成る島国である。首都はサントメ島にあるサントメ。本稿では、サントメ・プリンシペの地理、歴史、政治、経済、社会、文化について、中道左派・社会自由主義の視点から詳述する。国土は火山活動によって形成され、豊かな自然と生物多様性を有する。歴史的には、ポルトガルによる植民地化、砂糖やカカオのプランテーション農業のための奴隷労働、そして独立と民主化への道のりが重要な要素である。政治体制は半大統領制であり、複数政党制の下で民主主義の発展を目指しているが、クーデター未遂事件なども経験している。経済は伝統的にカカオ輸出に依存してきたが、近年では沖合の石油資源開発や観光業の育成にも力が入れられている。しかし、依然として多くの経済的課題を抱えている。社会は多様な民族的背景を持つ人々で構成され、公用語のポルトガル語のほか、複数のクレオール語が話されている。教育や保健医療の分野では改善が見られるものの、格差や質の課題も残る。文化はアフリカとポルトガルの影響が融合した独自の様相を呈している。本文書は、これらの側面を包括的に捉え、特に人権、民主主義の発展、社会的公正、持続可能性といった観点からの分析を試みる。

2. 歴史

サントメ・プリンシペの歴史は、無人島であった島々へのヨーロッパ人の到来と植民地化、プランテーション経済と奴隷制、独立運動、そして独立後の民主化への道のりという特徴的な段階を経てきた。これらの過程は、同国の社会的・経済的構造に深い影響を与えている。

2.1. 初期歴史とヨーロッパ人の到来

サントメ・プリンシペを構成する島々は、カメルーン火山列に沿った深海での火山活動により、約3000万年前に形成された。長年にわたる海水との相互作用や噴火活動により、島々には複雑な鉱物組成を持つ多様な火成岩や火山岩が見られる。

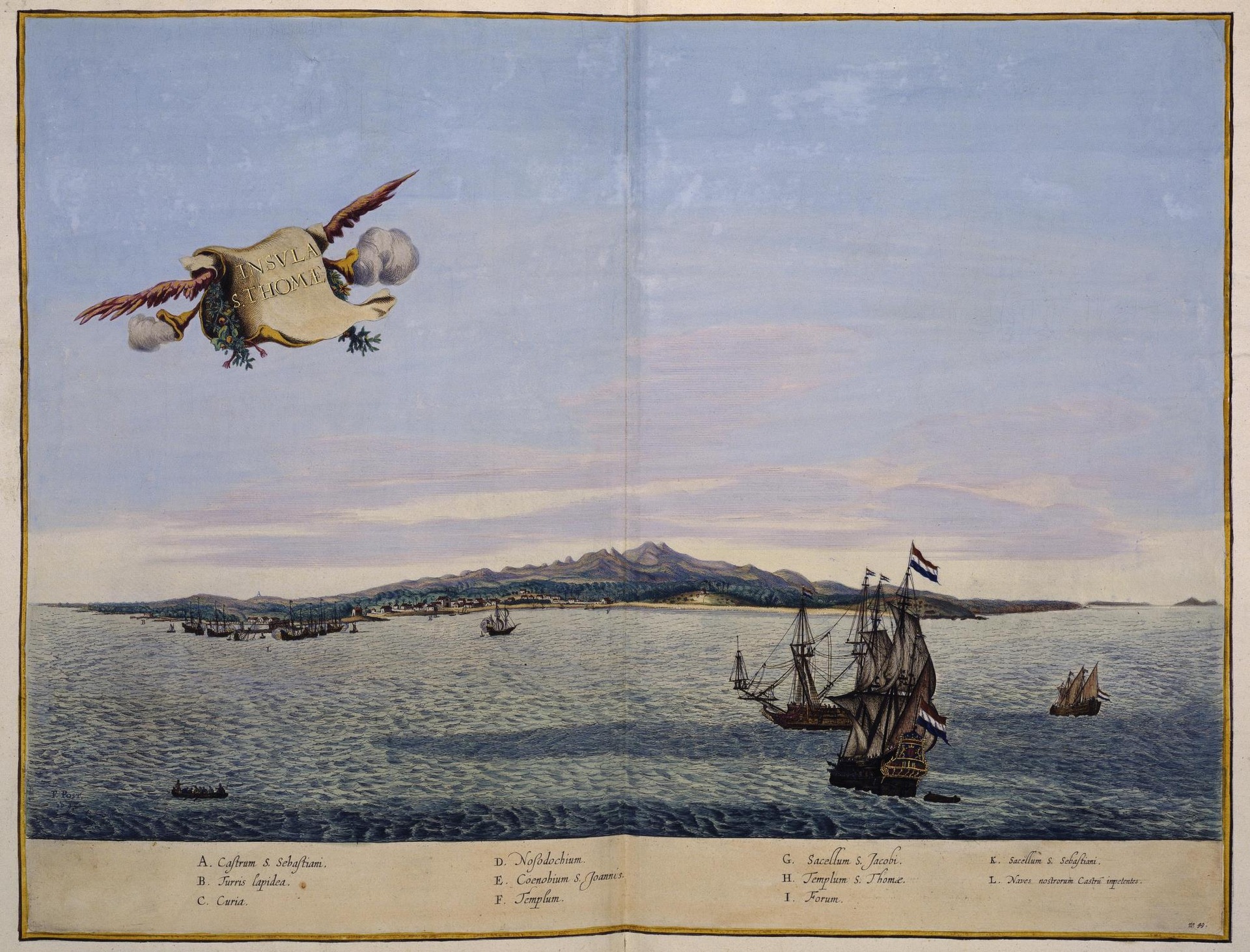

これらの島々は、1470年頃にポルトガルの探検家ジョアン・デ・サンタレンとペドロ・エスコバルが到達するまでは無人島であった。ポルトガルの航海者たちは島々を探検し、大陸との交易拠点として有望であると判断した。ヨーロッパ人の到達日については、サントメ島が1471年12月21日(聖トマスの日)、プリンシペ島が1472年1月17日(聖アントニウスの日)とされることが多いが、他の資料ではその前後の年を挙げるものもある。プリンシペ島は当初「サント・アンタン島」(Santo Antãoポルトガル語)と名付けられたが、1502年に「プリンス島」(Ilha do Príncipeポルトガル語)と改名された。これは、島の砂糖生産からの関税がポルトガル王子に支払われていたことに由来する。

サントメ島への最初の成功した入植は1493年にアルヴァロ・カミーニャによって行われ、彼は王室から土地の特許を得た。プリンシペ島への入植は1500年に同様の取り決めの下で行われた。しかし、入植者の誘致は困難であり、初期の住民の多くはポルトガルから送られた「望ましくない人々」、主にセファルディムのユダヤ人であった。2000人のユダヤ人の子供たち(8歳以下)がイベリア半島から砂糖プランテーションでの労働のために連れてこられた。やがて、これらの入植者たちはこの地域の火山性土壌が農業、特に砂糖栽培に適していることを見出した。

2.2. ポルトガル植民地時代

ポルトガル植民地統治下において、サントメ・プリンシペは大規模なプランテーション経済と奴隷貿易の拠点として発展し、それに伴う社会経済的変革と抑圧の歴史を経験した。

2.2.1. 砂糖と奴隷貿易(16世紀)

1515年までに、サントメ・プリンシペはエルミナを中心とする沿岸奴隷貿易の奴隷供給地となっていた。砂糖栽培は労働集約的なプロセスであり、ポルトガル人はアフリカ大陸から多数のアフリカ人を奴隷化し始めた。砂糖ブームの初期段階では、島々の土地の価値は低く、経済は主に奴隷の中継貿易に依存し、食料の多くは輸入されていた。地元の土地所有者アルヴァロ・ボルジェスが1504年に亡くなった際、彼の開墾地と家畜は奴隷3人分程度の価格である13,000レイスでしか売れなかった。1506年頃のヴァレンティン・フェルナンデスによると、サントメ島はマデイラ諸島よりも多くのサトウキビ畑を有し、「既に糖蜜を生産している」とされたが、島には工業的な砂糖生産設備が不足していた。

サントメ島が経済的に注目されるようになったのは、1515年に水力式砂糖工場が導入されてからであり、これが砂糖の大量栽培へと繋がった。「畑は広がり、砂糖工場も増えている。現時点では2つの砂糖工場があり、さらに3つが建設中で、請負業者の大規模な工場も含まれる。同様に、小川や木材など、さらに多くの工場を建設するための必要条件も整っている。そして(砂糖)キビは私が生涯見た中で最も大きなものだ」と記されている。砂糖プランテーションは奴隷労働によって組織され、16世紀半ばまでに、ポルトガル人入植者は島々をアフリカ最大の砂糖輸出国へと変貌させた。

サントメの奴隷は、西アフリカの奴隷海岸、ニジェール・デルタ、フェルナンド・ポー島(現在のビオコ島)、そして後にはコンゴやアンゴラから連れてこられた。16世紀には、奴隷はポルトガル、エルミナ、コンゴ王国、アンゴラ、そしてスペイン領アメリカに輸出入された。1510年には、ポルトガルによって1万人から1万2千人の奴隷が輸入されたと報告されている。1516年には、サントメ島は再輸出目的で4,072人の奴隷を受け入れた。1519年から1540年にかけて、島はエルミナとニジェール・デルタ間の奴隷貿易の中心地であった。16世紀初頭から中頃にかけて、サントメ島はアンゴラやコンゴ王国と断続的に奴隷を取引した。1525年、サントメ島はスペイン領アメリカ、主にカリブ海地域やブラジルへの奴隷の人身売買を開始した。1532年から1536年にかけて、サントメ島はアンティル諸島へ年間平均342人の奴隷を送った。1580年以前には、島はブラジルの輸入の75%を占め、その大部分は奴隷であった。奴隷貿易は1600年以降もサントメ経済の基盤であり続けた。

16世紀のサントメの権力構造は驚くほど多様で、自由なムラートや黒人市民が統治に参加していた。自発的な植民者は病気や食糧不足を理由にサントメを敬遠したため、ポルトガル王室は囚人を島に追放し、植民地を確保するために異人種間の関係を奨励した。奴隷制も永続的なものではなく、1515年の王令では白人入植者のアフリカ人妻とその混血の子供たちの解放が認められた。1517年には、最初の植民者と共に島に到着した男性奴隷を解放する別の法令が出された。1520年以降、王室の勅許により、財産を所有し結婚している自由なムラートは公職に就くことが許された。これに続き、1546年にはこれらの資格を持つムラートと白人入植者との間の市民的平等を確立する法令が出され、自由なムラートや黒人市民に社会的上昇の機会と地方政治・ビジネスへの参加を可能にした。社会的分裂は、植民地の町議会内や総督、司教との間で頻繁な紛争を引き起こし、政治的不安定が絶えなかった。

当初、サントメの奴隷制はそれほど厳格ではなかった。16世紀半ば、匿名のポルトガル人水先案内人は、奴隷は夫婦として雇用され、自分たちの住居を建て、週に一度は自分たちの食料供給のために自主的に働いていたと記している。しかし、プランテーション導入後、この比較的緩やかな奴隷制度は長くは続かなかった。奴隷はしばしば島の奥地の厳しい山岳森林地帯へ逃亡した。1514年から1527年の間に、サントメに輸入された奴隷の5%が逃亡し、しばしば餓死したが、1531年から1535年にかけてはプランテーションでも深刻な食糧不足が発生した。最終的に、逃亡奴隷(マルーン)は内陸部に「マカンボ」(macambosポルトガル語)として知られる集落を形成した。

2.2.2. 奴隷反乱

奴隷反乱の最初の兆候は1530年代に現れ、マルーンの集団がプランテーションを襲撃し、一部は放棄された。1531年には地元のポルトガル当局から正式な苦情が申し立てられ、襲撃で多くの入植者や黒人市民が殺害されており、問題が未解決のままであれば島は失われるだろうと嘆いた。1533年の「ブッシュ戦争」では、「ブッシュキャプテン」が民兵部隊を率いてマルーンを鎮圧した。マルーンの自由を求める闘いにおける重要な出来事は1549年に起こり、自由生まれであると主張する2人の男性が、裕福なムラートのプランテーション所有者アナ・デ・シャヴェスの支援を受けてマカンボから迎え入れられた。デ・シャヴェスの支援を得て、2人は国王に自由であると宣言されるよう請願し、その要求は承認された。マルーンの人口が最も多かったのは、プランテーションが奴隷で溢れていた16世紀半ばの砂糖ブームと一致する。1587年から1590年にかけて、多くの逃亡奴隷が別のブッシュ戦争で敗北した。1593年までに、総督はマルーン勢力がほぼ完全に鎮圧されたと宣言した。それにもかかわらず、マルーンの集団は入植者を南部と西部地域から遠ざけていた。

最大の奴隷反乱は1595年7月に発生し、当時政府は司教と総督の間の紛争で弱体化していた。アマドール王(Rei Amadorポルトガル語)という名の現地出身の奴隷が5000人の奴隷を率いてプランテーション、砂糖工場、入植者の家屋を襲撃し破壊した。アマドールの反乱軍は町を3度襲撃し、島の85の砂糖工場のうち60を破壊したが、3週間後に民兵によって鎮圧された。戦闘で200人の奴隷が殺害され、アマドールと他の反乱指導者は処刑されたが、残りの奴隷は恩赦を与えられプランテーションに戻された。17世紀と18世紀にも小規模な奴隷反乱が続いた。

2.2.3. 18世紀から20世紀への転換期

やがて、西半球の砂糖生産植民地との競争が島々を苦しめ始めた。多くの奴隷人口を統制することも困難であり、ポルトガルはこれに多くの資源を投入することができなかった。そのため、砂糖栽培は次の100年間で衰退し、17世紀半ばまでに、サントメは主に大陸アフリカとアメリカ大陸間の大西洋奴隷貿易に従事する船の中継地点となった。

19世紀初頭には、コーヒーとカカオという2つの新しい換金作物が導入された。1908年までに、サントメは世界最大のカカオ生産国となり、カカオは依然として同国の最も重要な作物である。

プランテーション管理者に高度な権限を与える「ロサス」(roçasポルトガル語)制度は、アフリカ人農場労働者に対する虐待を引き起こした。ポルトガルは1876年に公式に奴隷制を廃止したが、強制有給労働の慣行は続いた。『サイエンティフィック・アメリカン』誌は1897年3月13日号で、サントメにおける奴隷の継続的な使用を文章と写真で記録した。

1919年5月29日にプリンシペ島でアーサー・エディントン卿が行った日食の観測は、アルベルト・アインシュタインの一般相対性理論の最初の成功した検証の1つとなった。

20世紀初頭には、アンゴラ人契約労働者が強制労働と不満足な労働条件にさらされているという告発をめぐって、国際的に公表された論争が起こった。散発的な労働不安と不満は20世紀まで続き、1953年には暴動が発生し、数百人のアフリカ人労働者がポルトガル人支配者との衝突で殺害された。この「バテパの虐殺」の記念日は、政府によって公式に追悼されている。

2.3. 独立過程

1950年代後半、アフリカ大陸の他の新興国が独立を要求する中、少数のサントメ人がサントメ・プリンシペ解放運動(MLSTP)を結成し、最終的には近隣のガボンに拠点を設立した。1960年代に勢いを増し、1974年4月のポルトガルにおけるマルセロ・カエターノ独裁政権の打倒後、事態は急速に進展した。

新しいポルトガル政権は海外植民地の解体にコミットしていた。1974年11月、その代表者はアルジェでMLSTPと会談し、主権移譲のための合意をまとめた。暫定政府の期間を経て、サントメ・プリンシペは1975年7月12日に独立を達成し、初代大統領としてMLSTP書記長のマヌエル・ピント・ダ・コスタを選出した。

2.4. 独立以降

独立後のサントメ・プリンシペは、一党制から複数政党制民主主義への移行、クーデター未遂事件、そして経済的・社会的発展の努力といった重要な出来事を経験しながら、現在に至っている。

当初、サントメ・プリンシペはMLSTPの一党制を敷き、アンゴラやキューバなどから軍の駐留を受け入れ、旧社会主義陣営と密접な関係を築いていた。しかし、1990年代に入ると民主化の動きが強まり、1990年8月の国民投票で複数政党制への移行が決定された。1991年にはサントメはアフリカで最も早く民主改革に着手した国の一つとなり、野党の合法化を含む憲法改正が行われ、非暴力的で自由かつ透明な選挙が実施された。1986年以来亡命していた元首相のミゲル・トロボアダが無所属候補として帰国し、大統領に選出された。トロボアダは1996年のサントメ2回目の複数政党制大統領選挙で再選された。

民主集中党・反映グループ(PCD-GR)が国民議会で過半数の議席を獲得し、MLSTPは重要かつ声高な少数派野党となった。1992年後半には地方選挙が行われ、MLSTPは7つの地方評議会のうち5つで過半数の議席を獲得した。1994年10月の早期議会選挙では、MLSTPが議会で最多議席を獲得した。1998年11月の選挙では絶対多数の議席を回復した。

2001年の大統領選挙では、独立民主行動(ADI)党が支援する候補者フラディケ・デ・メネゼスが第1回投票で当選し、9月3日に就任した。2002年3月には議会選挙が行われた。その後4年間は、短命な野党主導の政権が相次いで成立した。

2003年7月、軍が1週間にわたり権力を掌握し、汚職や将来の石油収入が公正に分配されないことへの不満を訴えた。交渉の末、デ・メネゼス大統領が職務に復帰する合意が成立した。2006年3月には、大統領支持連合が国民議会選挙で新政府を樹立するのに十分な議席を獲得し、コアビタシオン(保革共存)期間が終了した。

2006年7月30日の大統領選挙では、フラディケ・デ・メネゼスが他の2人の候補者、パトリセ・トロヴォアダ(ミゲル・トロヴォアダ元大統領の息子)と無所属のニロ・ギマランイスを破り、2期5年の任期を容易に獲得した。1992年以来初となる地方選挙は2006年8月27日に行われ、与党連合のメンバーが優勢であった。2009年2月12日、フラディケ・デ・メネゼス大統領を打倒するクーデター未遂事件が発生した。首謀者らは投獄されたが、後にデ・メネゼス大統領から恩赦を受けた。

2011年の大統領選挙では、MLSTPの初代大統領ダ・コスタが返り咲きを果たし当選した。2016年の選挙ではADIのエヴァリスト・カルヴァーリョが大統領に就任し、現職のマヌエル・ピント・ダ・コスタ大統領に勝利した。カルヴァーリョ大統領は独立民主行動党(ADI)の副党首でもある。パトリス・トロヴォアダは2014年に首相に就任し、彼もまた独立民主行動党(ADI)の党首である。2018年12月には、サントメ・プリンシペ解放運動・社会民主党(MLSTP-PSD)の党首であるジョルジェ・ボン・ジェズスが新首相に就任した。

2021年9月の大統領選挙では、中道右派野党である独立民主行動(ADI)の候補者カルロス・ヴィラ・ノヴァが勝利した。2022年9月の議会選挙では、元首相パトリス・トロヴォアダ率いる野党独立民主行動(ADI)が、ジョルジェ・ボン・ジェズス首相率いる与党サントメ・プリンシペ解放運動/社会民主党(MLSTP/PSD)に勝利した。同年11月、カルロス・ヴィラ・ノヴァ大統領がパトリス・トロヴォアダを首相に任命した後、政府と軍はクーデター未遂事件を阻止した。

3. 地理

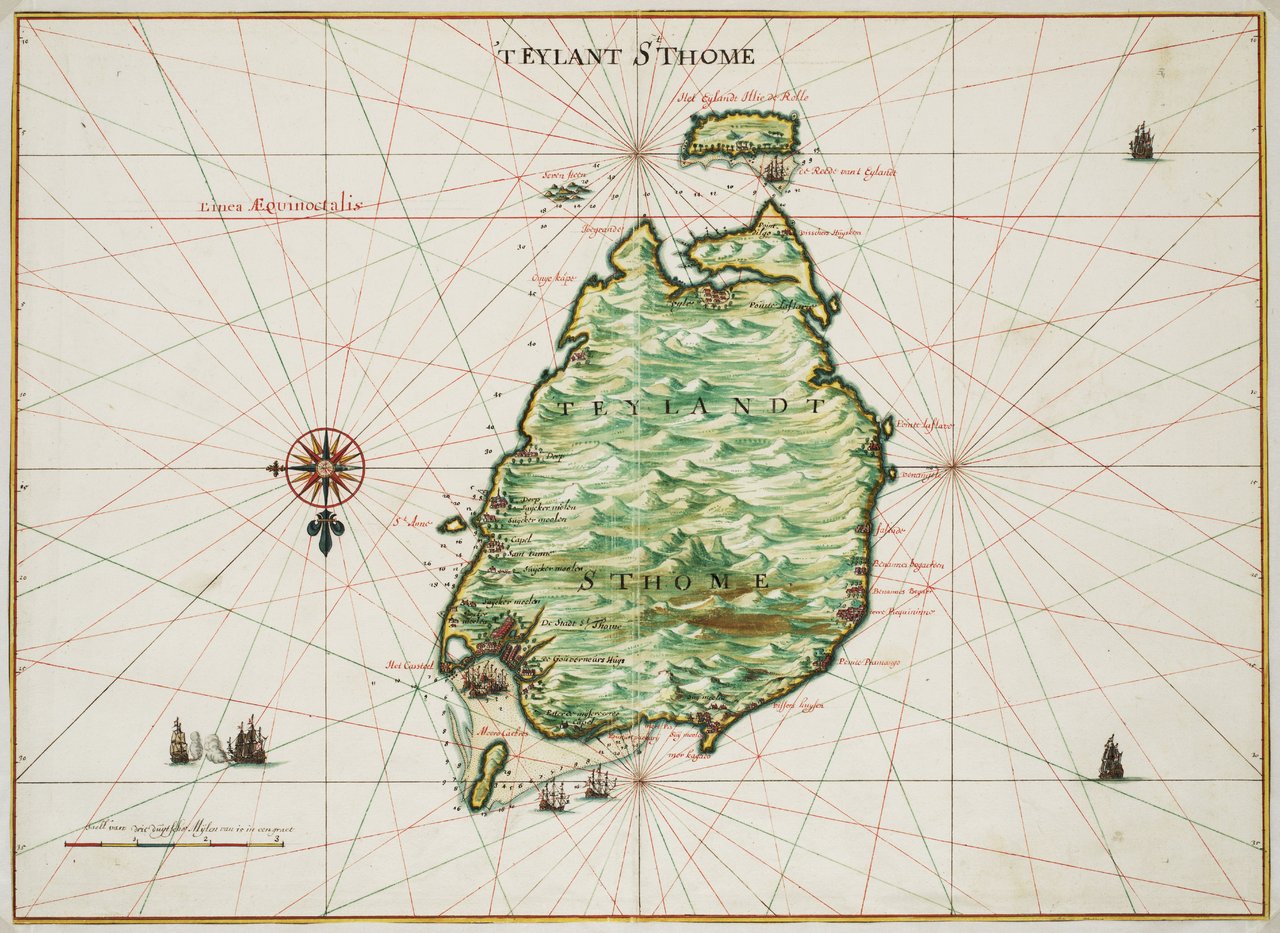

サントメ・プリンシペは、赤道直下の大西洋ギニア湾に位置し、それぞれガボンの北西海岸から約300 kmと250 km離れたサントメ島とプリンシペ島から構成され、アフリカで2番目に小さな国である。両島はカメルーン火山列の一部であり、南西にアンノボン島、北東にビオコ島(いずれも赤道ギニア領)、そしてギニア湾岸のカメルーン山もこの列に含まれる。両島は約3000万年前の漸新世に、カメルーン火山列に沿った深海での火山活動によって形成された。300万年前の玄武岩や響岩からなる火山性土壌は、植民地時代からプランテーション作物に利用されてきた。

3.1. 地形と地質

サントメ島は長さ約50 km、幅約30 kmで、2つの島のうちより山がちな島である。最高峰はピコ・デ・サントメで、標高は2024 mである。プリンシペ島は長さ約30 km、幅約6 kmである。最高峰はピコ・デ・プリンシペで、標高は948 mに達する。赤道はサントメ島のすぐ南を通り、小島イリェウ・ダス・ロラスを通過する。

ピコ・カン・グランデ(偉大な犬の頂)は、サントメ島南部にあるランドマーク的な火山岩頸である。周囲の地形から300 m以上そびえ立ち、山頂は海抜663 mである。1991年2月には、早稲田大学探検部の高橋洋祐、森山憲一、縣直年の3名が初登頂に成功した。

3.2. 気候

サントメ・プリンシペの気候は、その地理的位置によって基本的に条件付けられており、赤道低圧帯の季節的な移動、南方からのモンスーン風、暖かいギニア海流、そして地形の影響を受ける。

海抜レベルでは、気候は熱帯性で、高温多湿であり、年間平均気温は約26 °Cで、日較差は小さい。気温が32 °Cを超えることは稀である。内陸の高地では、年間平均気温は20 °Cであり、夜間は一般的に涼しい。年間降水量は、高地の雲霧林では7000 mmから、北部の低地では800 mmまで様々である。雨季は10月から5月までである。

3.3. 生物多様性

この国の領土は、サントメ・プリンシペ・アンノボン湿潤低地林エコリージョンの一部である。2019年の森林景観保全指数の平均スコアは6.64/10で、172カ国中68位であった。

サントメ・プリンシペには多くの固有哺乳類はいない(ただし、サントメコビトジャコウネズミと数種のコウモリは固有種である)。島々は、世界最小のトキであるサントメコヒメトキ、世界最大のタイヨウチョウであるオオタイヨウチョウ、希少なサントメモズ、そして数種の巨大なベゴニアなど、より多くの固有の鳥類や植物が生息している。

サントメ・プリンシペは、タイマイ(Eretmochelys imbricata)を含むウミガメの重要な産卵地である。

4. 政治

サントメ・プリンシペは、共和制、半大統領制をとる立憲国家であり、複数政党制の下で民主主義が機能している。

4.1. 政府構造

サントメ・プリンシペの政府は、大統領を元首とし、首相を政府の長とする半大統領制を採用している。大統領は国民の直接普通選挙と秘密投票によって選出され、当選には絶対多数の得票が必要である。任期は5年で、連続2期まで務めることができる。首相は大統領によって任命され、14人の閣僚は首相によって選ばれる。

立法府である国民議会は国家の最高機関であり、最高の立法機関である。議員定数は55名で、任期は4年、年に2回開催される。

司法府は最高裁判所を頂点とし、現行憲法の下で独立性が保障されている。

4.2. 主要政党と選挙

サントメ・プリンシペは1990年以来、複数政党制の下で運営されている。主要政党には、独立以来長らく政権を担ってきたサントメ・プリンシペ解放運動・社会民主党(MLSTP/PSD)と、独立民主行動(ADI)がある。これらの政党を中心に、選挙を通じて政権交代が行われてきた。

1991年の最初の複数政党制選挙では、野党が勝利し、ミゲル・トロボアダが大統領に就任した。その後、MLSTP/PSDとADIが交互に政権を担う時期が続いた。近年の選挙では、2016年にADIのエヴァリスト・カルヴァーリョが大統領に、2021年には同じくADIのカルロス・ヴィラ・ノヴァが大統領に選出されている。議会選挙では、2018年にMLSTP/PSD中心の連立政権が、2022年にはADIが勝利し、パトリス・トロヴォアダが首相に就任した。

大統領選挙と議会選挙が別個に行われるため、大統領と議会与党が異なる、いわゆるコアビタシオンの状態になることが珍しくない。

4.3. 人権と民主主義の現況

サントメ・プリンシペの憲法は、言論の自由や野党結成の自由を含む基本的な人権を保障している。イブラヒムアフリカガバナンス指数では、2010年にアフリカ諸国の中で11位にランクされるなど、ガバナンスの基準において比較的前向きな評価を受けている。

国は「自由な国」と見なされており、言論の自由は非常に高く、政治的自由も高い水準にある。経済的自由は平均的である。2023年のV-Dem民主主義指数では、世界の選挙民主主義国の中で56位、アフリカでは5位にランクされた。汚職のレベルは平均的であるが、近年は減少傾向にある。観光客にとってのリスクは低く、フランスを訪れる際のリスクと同等と評価されている。

しかし、過去にはクーデター未遂事件が発生するなど、民主主義の安定には課題も残る。石油収入の公正な分配や汚職防止は、引き続き重要な政治的課題である。

4.4. 対外関係

サントメ・プリンシペは、アンゴラ、ベルギー、ガボン、ポルトガル、アメリカ合衆国に大使館を置いている。2016年には中華人民共和国を承認した。また、ニューヨークに国連常駐代表部、国際外交特派員事務所を置いている。

サントメ・プリンシペは、ポルトガル語諸国共同体(CPLP)の創設メンバー国である。CPLPは、ポルトガル語を公用語とする4大陸にまたがる国々の国際機関であり、政治的連合体である。

サントメ・プリンシペと最も良好な関係にある国は、ポルトガルとアンゴラである。

4.4.1. ポルトガルとの関係

ポルトガルは、旧宗主国としてサントメ・プリンシペと歴史的、経済的、文化的に深いつながりを有している。ポルトガルはサントメ・プリンシペへの最大の投資国であり、経済に数百万ユーロを投資している。サントメ・プリンシペはリスボンに大使館、ポルトとコインブラに領事館を置いている。ポルトガルはサントメに大使館を置いている。両国は協定を結び、ポルトガルがサントメ・プリンシペの沿岸地域を巡視し、主に海賊から保護している。ポルトガル海軍の艦船NRPサイレといくつかの巡視艇がサントメ・プリンシペ沿岸に常駐している。

サントメ・プリンシペ経済はポルトガル経済と密接に結びついており、ポルトガルはサントメ・プリンシペからの輸入の50%以上を占めている。ポルトガルはまた、サントメ・プリンシペの教育発展を支援し、サントメ・プリンシペ公立大学の建設と維持に財政援助を行っている。2018年にはポルトガルのマルセロ・レベロ・デ・ソウザ大統領がサントメ・プリンシペを訪問し、両国間の強い経済的・文化的結びつきを示した。2022年9月には、防衛分野における新たな協力協定を締結し、訓練と海洋安全保障を強化している。

4.4.2. アンゴラとの関係

アンゴラは、特に天然エネルギー資源の分野で主要なビジネスパートナーである。アンゴラはサントメ・プリンシペへの石油と天然ガスの主要供給国である。また、毎年数百人のアンゴラ人観光客がサントメ・プリンシペを訪れ、地域経済に貢献している。サントメ・プリンシペには比較的大規模なアンゴラ人コミュニティが存在する。サントメ・プリンシペはルアンダに大使館を、アンゴラはサントメに大使館を置いている。

4.4.3. アメリカ合衆国との関係

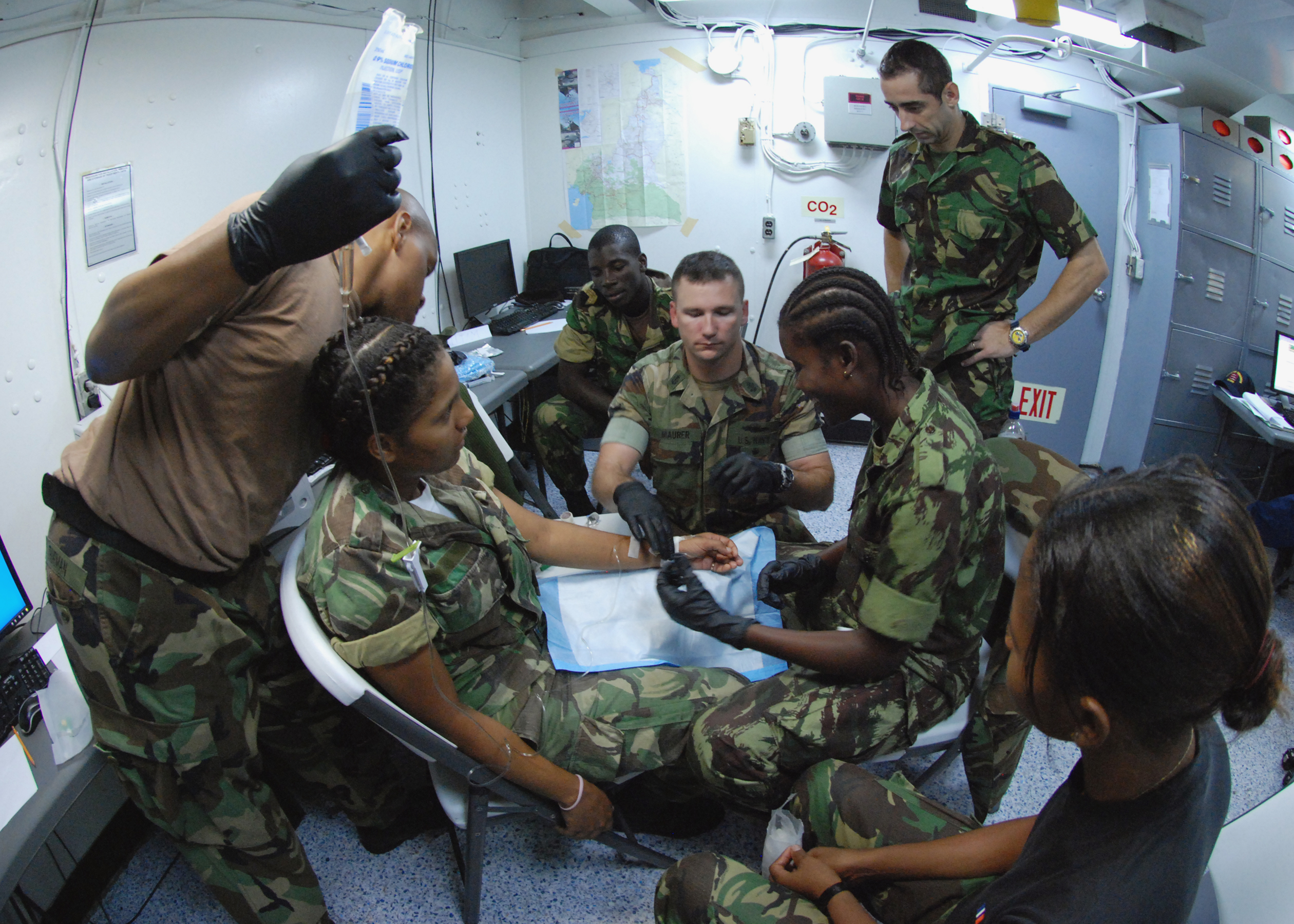

アメリカ合衆国は1975年以来サントメ・プリンシペと関係を持ち、数百万ドルの財政援助パッケージを提供してきた。これらの援助は、国のインフラ開発、財政・税務・関税行政の改善を目的としていた。近年、一部のアメリカ沿岸警備隊の船舶がサントメ・プリンシペを訪問し、サントメ・プリンシペの兵士に医療・軍事訓練を提供している。1992年、アメリカ連邦政府の放送局であるボイス・オブ・アメリカ(VOA)とサントメ政府は、サントメに中継放送局を設置するための長期協定に署名した。VOAは現在、この施設からアフリカの大部分に放送を行っている。2002年、アメリカはサントメ島に小規模な軍事基地を設置する計画を持っていた。サントメ・プリンシペは基地建設を受け入れたが、アメリカの政治的・財政的問題により計画は中止された。

4.4.4. 中華人民共和国との関係

サントメ・プリンシペは1975年の独立当初は中華人民共和国を承認していたが、1997年5月からは中華民国(台湾)を承認していた。しかし、2016年12月20日に中華民国との外交関係を断絶し、同月26日に中華人民共和国と国交を回復した。この背景には、中国からの経済支援への期待があったとされる。

4.4.5. その他の国・国際機関との関係

カーボベルデからは多くの観光客が訪れ、地域経済に貢献しており、両国関係は年々改善している。ブラジルは、サントメ・プリンシペの保健・教育システムの改善に貢献しており、ブラジルのテレビチャンネルや映画は国内で最も視聴されている。

近隣のガボン、カメルーン、コンゴ共和国は重要なパートナーであり、これらの国の多くの企業がサントメ・プリンシペに事業所やビジネスを有している。これらの国々がフランス語を話すため、フランス語は(ポルトガル語と共に)サントメ・プリンシペのビジネス分野で重要性を増している。

サントメ・プリンシペはポルトガル語諸国共同体(CPLP)の創設メンバーであるほか、アフリカ連合(AU)、国際連合などの国際機関にも加盟し、国際社会での役割を果たそうとしている。

4.5. 軍事

サントメ・プリンシペ軍(Forças Armadas de São Tomé e Príncipeポルトガル語, FASTP)は小規模であり、陸軍(Exércitoポルトガル語)、沿岸警備隊(Guarda Costeiraポルトガル語、「海軍」とも呼ばれる)、大統領警護隊(Guarda Presidencialポルトガル語)、国家警備隊の4つの部門から構成されている。2001年の軍事費は40万ドルで、GDP比は0.8%であった。1995年時点の総兵力は約600人。

ポルトガルとの防衛協力協定に基づき、ポルトガル軍が沿岸警備や訓練支援を行っている。

2017年、サントメ・プリンシペは国連の核兵器禁止条約に署名した。

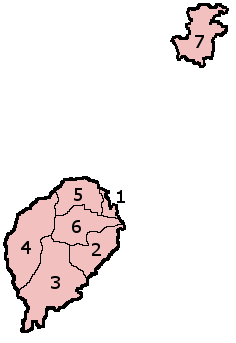

4.6. 行政区画

サントメ・プリンシペは、1977年の独立2年後に2つの州(サントメ州とプリンシペ州)と6つの県(ディストリクト)に分割された。1990年に新憲法が採択されて以来、州は廃止され、県が唯一の行政区画となっている。1995年4月29日以降、プリンシペ島はパグエ県と同一の自治州(Região Autónoma do Príncipeポルトガル語)となっている。より大きなサントメ島は6つの県に、プリンシペ島は1つの県(自治州)に分けられる。

サントメ島

- アグア・グランデ県(Água Grande) - 首都サントメを含む。

- カンタガロ県(Cantagalo)

- カウエ県(Caué)

- レンバ県(Lembá)

- ロバタ県(Lobata)

- メ=ゾシ県(Mé-Zóchi)

プリンシペ島

- パグエ県(Pagué) - プリンシペ自治州。州都はサント・アントニオ。

5. 経済

サントメ・プリンシペの経済は、伝統的にカカオを中心とする農業に依存してきたが、近年では沖合の石油資源開発や観光業の育成にも注力している。しかし、小規模な国内市場、限られた労働力、気候変動への脆弱性など、多くの経済的課題に直面している。

5.1. 経済構造と主要産業

サントメ・プリンシペの経済は、歴史的にプランテーション農業を基盤としてきた。独立時には、ポルトガル人が所有するプランテーションが耕作地の90%を占めていた。独立後、これらのプランテーションの管理は様々な国営農業企業に移管された。

主要産業は農業、漁業、そして地元農産物の加工や基礎的な消費財を生産する小規模な製造業である。景観の美しい島々は観光の潜在力があり、政府は未熟な観光インフラの改善に努めている。政府部門は約11%の雇用を占めている。

独立後、国は中央集権的な経済体制をとり、ほとんどの生産手段は国家によって所有・管理されていた。当初の憲法は、私有の協同組合と公有の財産・生産手段を組み合わせた混合経済を保証していた。

5.1.1. 農業

主要な輸出作物はカカオであり、農産物輸出の約54%(かつては95%)を占める。20世紀初頭、サントメ・プリンシペは世界最大のカカオ輸出国であり、「チョコレートの島々」として知られていた。その他の輸出作物には、コプラ、パーム核、コーヒーがある。

国内の食糧生産は国内消費を満たすには不十分であり、国は食糧の大部分を輸入に頼っている。1997年時点で、国の食糧需要の約90%が輸入によって賄われていたと推定される。近年、政府は食糧生産の拡大に努力しており、主に外国からの援助によっていくつかのプロジェクトが実施されている。

農業分野では、労働者の権利保護やプランテーション農業が環境に与える影響への配慮が求められている。また、食糧自給率の向上も重要な課題である。

5.1.2. 石油探査と開発

2001年、サントメとナイジェリアは、両国が領有権を主張するニジェール・デルタ地質区の海域における石油共同探査に合意した。長期にわたる交渉の末、2003年4月、共同開発区域(JDZ)が国際石油企業の入札に開放された。JDZは9つのブロックに分割され、ブロック1の落札者(シェブロンテキサコ、エクソンモービル、エクイティ・エナジー(ノルウェー企業)、ダンドーテ・グループ)が2004年4月に発表された。サントメはこの1億2300万ドルの入札額の40%を、ナイジェリアが残りの60%を受け取ることになった。他のブロックの入札は2004年10月時点で検討中であった。サントメは石油セクター開発のために銀行から200万ドル以上を受け取っている。

石油生産の潜在力は国の経済を劇的に変える可能性があると期待されているが、収益分配の公平性、環境への影響、そして「資源の呪い」を避けるためのガバナンス体制の確立が重要な課題となっている。

5.1.3. 観光業

サントメ・プリンシペの美しい自然環境は、エコツーリズムを中心とした観光産業の大きな潜在力となっている。政府はこの分野の発展に力を入れており、外国からの投資も増加し、サントメ島やプリンシペ島のビーチには大規模なリゾート施設が建設されている。観光業は経済多角化の重要な柱の一つとして期待されているが、インフラ整備の遅れやアクセスの問題などが課題である。持続可能な観光開発と、その利益が地域社会へ適切に還元されることが求められている。

5.2. 経済政策と改革

1980年代から1990年代にかけて、サントメ経済は大きな困難に直面した。経済成長は停滞し、カカオ輸出は価値・量ともに減少し、大規模な国際収支赤字を生み出した。プランテーション用地が接収され、カカオ生産は完全に崩壊した。同時に、カカオの国際価格も下落した。

経済の低迷に対応するため、政府は広範な経済改革に着手した。1987年、政府は国際通貨基金(IMF)の構造調整プログラムを実施し、国営企業の経営や農業、商業、銀行、観光分野への民間参加を拡大した。1990年代初頭からの経済改革の焦点は、特に国営の農業・工業部門の広範な民営化であった。

サントメ政府は伝統的に、国連開発計画(UNDP)、世界銀行、欧州連合(EU)、ポルトガル、台湾(当時)、アフリカ開発銀行など、様々な援助供与者から外国援助を受けてきた。2000年4月、IMFはサントメ・プリンシペ中央銀行と協力し、サントメの貧困削減と成長促進のためのファシリティを承認した。これは、2001年のインフレ率を3%に削減し、理想的な成長率を4%に引き上げ、財政赤字を削減することを目的としていた。

2000年後半、サントメはIMFと世界銀行の重債務貧困国(HIPC)イニシアティブの下で大幅な債務削減の対象となった。この削減は、2003年7月のクーデター未遂とその後の緊急支出により、IMFによって再評価された。停戦後、IMFは同国のマクロ経済状況を評価するためにサントメにミッションを派遣することを決定した。この評価は継続中であり、政府がどのように石油収入を管理するかを決定する石油関連法案の成立を待っていると報じられている。石油収入はまだ明確に定義されていないが、いずれにしても経済状況を劇的に変えるものと予想されている。

5.3. 対外貿易と投資

サントメ・プリンシペの主要輸出品は依然としてカカオ豆であるが、その他にコプラ、パーム油核、コーヒーなども輸出される。輸入品は食料品、工業製品、機械類、輸送機器が主であり、主にEU諸国から輸入している。ポルトガルは、特に輸入品の供給源として、サントメの主要な貿易相手国の一つである。

2018年のサントメ・プリンシペからの輸出総額は2400.00 万 EURで、2013年の1100.00 万 EURから5年間で118%増加した。輸出の半分はカカオ豆であり、5分の1は電気機械である。その他の主要な輸出品には、航空機部品、自動車、鉄、プラスチック、農産物(コショウ、油、ナッツ、牛肉)がある。

主な輸出先はヨーロッパで、オランダ(19%)、ポルトガル(14%)、ポーランド(13%)、フランス(7%)、ドイツ(6%)が際立っている。その他の重要な買い手はシンガポール、日本、ブラジル、アメリカ合衆国である。過去10年間で輸出額が最も増加した国は、ポルトガル、ポーランド、ブラジル、オランダであった。一方、アンゴラ、メキシコ、インドへの輸出は大幅に減少した。

2018年のサントメ・プリンシペへの輸入総額は1.61 億 USDであった。2013年以降、輸入は緩やかなペースながら減少しており、2013年の輸入総額は1.67 億 EURであった。輸入の5分の1は精製石油(主にアンゴラから)であった。その他の重要な輸入品は、重要度順に、自動車、米、穀物、ワイン、電子機器、化学製品、衣料品、肉類、医療機器、木材であった。

輸入の約51%はポルトガルからである。輸入の5分の1はアンゴラから、約6%は中国から、4%はアメリカ合衆国から、4%はブラジルから、2%はガボンから、2%はフランスからである。過去10年間で輸入額が最も増加したのは、ポルトガル、アンゴラ、中国であった。タイ、イタリア、ナイジェリアからの輸入は大幅に減少した。

サントメ・プリンシペは主にポルトガルから機械類(主に発電機やコンピュータ)と食料品(主にワイン、小麦、米、牛乳、大豆油)を輸入している。また、ポルトガルから自動車、石鹸、鉄も相当量輸入している。ポルトガルは主にスクラップ材、銅、カカオ、衣料品を購入している。

外国直接投資(FDI)は石油探査や観光分野で見られるが、経済規模の小ささやインフラの未整備が障壁となっている。国際援助への依存度は依然として高く、債務問題も継続的な課題である。

5.4. 交通と通信

国内の主要港はサントメ市とネヴェス市にあり、いずれもサントメ島にある。これらの港は2014年に近代化されるまでは非常に老朽化していた。サントメ市近郊にはサントメ国際空港があり、拡張・近代化された。この空港からは近隣諸国への国際線が就航しているほか、プリンシペ島のプリンシペ空港までの国内線も存在する。

電話システムと道路網はアフリカの基準では良好である。携帯電話は広く利用されており、改善が進んでいる。インターネットサービスも利用可能で、都市部では広く導入されている。

鉄道は現在まで存在していない。

5.5. 金融業

サントメ・プリンシペ中央銀行(Banco Central de São Tomé e Príncipeポルトガル語)が中央銀行であり、金融政策と銀行監督を担当している。国内には6つの銀行があり、最大かつ最古の銀行はサントメ・プリンシペ国際銀行(Banco Internacional de São Tomé e Príncipeポルトガル語)で、ポルトガル政府所有のカイシャ・ジェラル・デ・デポジトスの子会社である。2003年の銀行法改正により他のいくつかの銀行が参入するまで、商業銀行業務を独占していた。通貨はドブラである。

5.6. 経済的課題と展望

サントメ・プリンシペ経済は、過去数年間、農業、観光、外国投資によって成長してきたが、主に外国からの融資による政府支出によって成長した。国内総生産(GDP)は2009年から2017年の間に平均5.5%で成長したが、2014年以降は減速している。経済成長の減速は、外国からの融資の減少と政府の税収減少による政府支出の減少が原因であった。

経済の最大の課題は、限られた労働力、島国であること、小規模な国内市場、気候変動、地球温暖化、乏しい外交資源、そして貧困である。

長期的な経済成長のため、政府は経済の様々なセクターを刺激し、経済を多角化し、政府支出を削減し、民間セクターと外国投資を奨励しようとしている。

一方で、サントメ・プリンシペはサブサハラアフリカ平均を人間開発指数で上回っており、ほとんどの社会指標で大きな進歩を遂げている。すべての子供たちが教育システムに登録され、平均寿命は70歳に延び、乳児死亡率は劇的に減少し、人口の大部分が既に水道水と電力へのアクセスを得ている。

ビジネス面では、政府は民間企業設立と外国投資を促進するいくつかの法律を可決した。2015年から2019年の間に、企業と小規模事業者の数は大幅に増加した。これにより、失業率の低下、輸出の増加、いくつかの製造業者の創設につながった。今後数年間で大幅な経済改善が期待されている。

6. 社会

サントメ・プリンシペの社会は、植民地時代の歴史的経緯を反映した多様な民族構成、ポルトガル語を基盤とする言語状況、そして開発途上国特有の教育・保健医療における課題を特徴とする。

6.1. 人口

2018年5月の政府機関による推定総人口は201,800人であった。約193,380人がサントメ島に、8,420人がプリンシペ島に居住している。人口の自然増は年間約4,000人である。

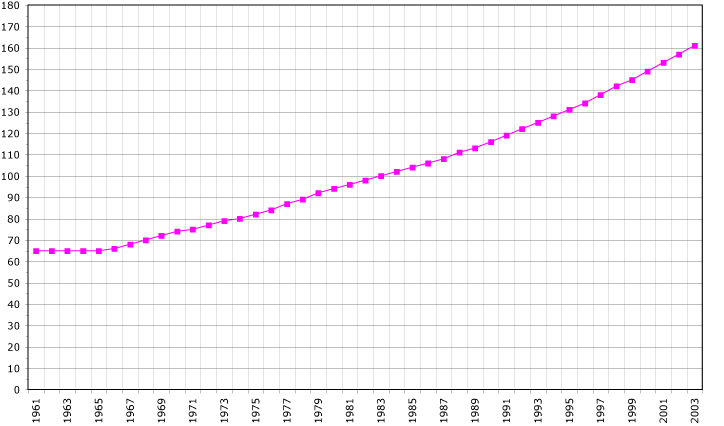

独立前の1960年には6万3千人だった人口は、1986年には11万人、2017年には20万4千人に増加した。

都市化も進んでおり、首都サントメへの人口集中が見られる。人口密度は国土面積が小さいため比較的高くなっている。

6.2. 民族構成

ほぼすべての国民は、1470年以降にポルトガル人によって島々に連れてこられた様々な国々の人々の末裔である。1970年代には、2つの重要な人口移動が起こった。それは、4,000人のポルトガル人居住者のほとんどの出国と、アンゴラからの数百人のサントメ難民の流入である。

サントメ・プリンシペの主要な民族集団は以下の通りである。

- メスティーソ(ポルトガル語: Mestiços)または「混血」: ポルトガル人植民者と、植民初期にベナン、ガボン、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、アンゴラから島々に連れてこられたアフリカ人奴隷の子孫。これらの人々は「土地の子ら」(filhos da terraポルトガル語)としても知られる。

- アンゴラレス(Angolaresポルトガル語): 1540年の難破船から生き残ったアンゴラ人奴隷の子孫とされ、現在は漁業で生計を立てている。彼らはサントメ島南端部に多く居住する。

- フォロス(Forrosポルトガル語): 奴隷制が廃止された際に解放された奴隷の子孫。

- セルヴィサイス(Serviçaisポルトガル語): アンゴラ、モザンビーク、カーボベルデからの契約労働者で、一時的に島々に居住している。

- トンガス(Tongasポルトガル語): 島々で生まれたセルヴィサイスの子どもたち。

- ヨーロッパ人: 主にポルトガル系。

- アジア人: 主に華僑で、マカオ出身のポルトガル人と中国人の混血であるマカオ人を含む。

これらの民族集団は、それぞれ独自の歴史的背景と文化的特徴を持ち、サントメ・プリンシペ社会の多様性を形成している。各集団の社会的地位や権利の平等な保障が、社会統合における重要な課題である。

6.3. 言語

ポルトガル語が公用語であり、事実上の国語である。約98.4%の国民がポルトガル語を話し、その大部分が母語としている。ポルトガル語は15世紀末から島々で話されてきた。

ポルトガル語を基盤とするクレオール言語も話されている。

- フォロ語(Forroポルトガル語): クレオール言語(36.2%)。サントメ島(南端部を除く)で主に話される。

- カーボベルデ・クレオール語(8.5%)

- アンゴラール語(Angolarポルトガル語):クレオール言語(6.6%)。アンゴラ難民が多く居住するサントメ島南端部で話される。

- プリンシペ・クレオール語(Principenseポルトガル語):クレオール言語(1%)。プリンシペ島で話される。

フランス語(6.8%)と英語(4.9%)は学校で教えられる外国語である。エリート層の間ではフランス語がよく使われ、中等教育では必修外国語となっているため、フランコフォニー国際機関の正会員国でもある。

6.4. 宗教

国民の大多数はローマ・カトリック教会の地域支部(サントメ・プリンシペ司教区)に属しており、ポルトガルの教会と密接な関係を保っている。2001年の調査によれば、カトリックが70.3%を占める。その他、セブンスデー・アドベンチスト教会や他の福音派プロテスタントの少数派が存在し(福音派3.4%、ニュー・アポストリック教会2%、アドヴェンティスト1.8%)、少数ながら成長しているイスラム教徒の人口も存在する。その他は3.1%、無宗教は19.4%であった。また、2010年のピュー研究所の調査によると、カトリック教徒が71.9%、その他のキリスト教徒が10.2%、その他または無宗教が17.9%と報告されている。

6.5. 教育

サハラ以南アフリカ諸国の中で、サントメ・プリンシペは識字率が最も高い国の一つである。2018年の調査によると、15歳以上の国民の識字率は92.8%(男性96.2%、女性89.5%)であった。人権測定イニシアティブ(HRMI)は、サントメ・プリンシペが国の所得水準に基づいて教育権に関するコミットメントの83.8%しか果たしていないと指摘している。HRMIは、初等教育と中等教育の両方の権利に注目して教育権を分析しており、サントメ・プリンシペの所得水準を考慮すると、国は初等教育についてはその資源(所得)に基づいて可能なことの90.4%を達成しているが、中等教育については77.2%しか達成していない。

サントメ・プリンシペの教育は6年間(初等教育4年、中等教育準備2年)が義務教育と定められている。2001年時点で、初等教育の就学率と出席率は不明であった。

教育制度には、教室不足、訓練不足で低賃金の教師、不適切な教科書と教材、高い留年率、不十分な教育計画と管理、学校運営への地域社会の関与不足といった課題がある。国内の学校制度への財政支援は不足しており、制度は外国からの財政支援に大きく依存している。

高等教育機関としては、国立リセウム(Liceu Nacionalポルトガル語)とサントメ・プリンシペ大学(Universidade de São Tomé e Príncipeポルトガル語)がある。教育格差の是正や教育の質の向上が今後の課題である。

6.6. 保健と福祉

主要な保健指標は、近隣のアフリカ諸国と比較して良好なものもあるが、依然として改善の余地が大きい。平均寿命は70歳に近づいているが、乳幼児死亡率は依然として高い水準にある。

医療サービスへのアクセスは、特に地方や離島で限られている。主要な疾病には、マラリア、呼吸器感染症、下痢症などがある。HIV/AIDSの蔓延も懸念されている。

社会福祉システムは未発達であり、貧困層や脆弱な立場にある人々への支援は十分とは言えない。公的医療保険制度は存在せず、医療費の多くは自己負担である。

保健医療従事者の不足や医薬品の安定供給も課題となっている。国際機関やNGOによる支援が、保健医療サービスの提供において重要な役割を果たしている。

7. 文化

サントメ・プリンシペの文化は、アフリカの伝統とポルトガル植民地時代の影響が融合した独特のものである。

7.1. 音楽と舞踊

サントメ人は「ウスア」(ússuaポルトガル語)や「ソコペ」(socopéポルトガル語)といったリズムで知られ、プリンシペ島は「デシャ・ビート」(dêxa beatポルトガル語)の本場である。ポルトガルの社交ダンスが、これらのリズムと関連する踊りの発展に不可欠な役割を果たした可能性がある。

「チロリ」(Tchiloliポルトガル語)は、劇的な物語を語る音楽舞踊パフォーマンスである。同様に「ダンソ・コンゴ」(danço-Congoポルトガル語)は、音楽、舞踊、演劇を組み合わせたものである。これらの伝統芸能は、歴史的な出来事や社会風刺を織り交ぜながら演じられ、地域社会の重要な文化的行事となっている。

モルナは島々の音楽ジャンルの一つであり、セザリア・エヴォラはモルナの女王として知られていたが、これは主にカーボベルデの音楽である。

7.2. 文学

サントメ・プリンシペのポルトガル語文学と詩は、ポルトガル語圏アフリカ諸国の中で最も豊かなものの一つと考えられている。その他の文学作品は、フォロ語、英語、カウエ・クレオール語で書かれている。フランシスコ・ジョゼ・テンレイロは、同国で最も影響力のある作家の一人とされている。その他の著名な文学者には、マヌエラ・マルガリード、アルダ・エスプリト・サント、オリンダ・ベジャ、コンセイソン・リマなどがいる。彼らの作品は、植民地主義の経験、アイデンティティの探求、社会的現実などをテーマとしていることが多い。

7.3. 食文化

主食には、魚、海産物、豆類、トウモロコシ、パンノキ、調理用バナナなどがある。パイナップル、アボカド、バナナなどの熱帯果物も料理の重要な要素である。サントメ料理では、香辛料を多用するのが特徴である。コーヒーは、香辛料や調味料として様々な料理に使用される。朝食の料理は、しばしば前夜の食事の残りを温め直したものであり、オムレツも人気がある。

代表的な料理には、魚や鶏肉をパーム油や野菜と煮込んだ「カリュリュ」(Caluluポルトガル語)や、魚介類をふんだんに使ったシチューなどがある。

7.4. スポーツ

サッカーはサントメ・プリンシペで最も人気のあるスポーツであり、サッカーサントメ・プリンシペ代表はサントメ・プリンシペのサッカー協会ナショナルチームであり、サントメ・プリンシペサッカー連盟によって管理されている。同連盟はアフリカサッカー連盟(CAF)と国際サッカー連盟(FIFA)のメンバーである。

オリンピックには1996年アトランタオリンピックで初出場し、以後全ての夏季大会に選手団を送り込んでいるものの、メダル獲得経験はない。冬季オリンピックへの出場経験はない。

サッカー代表チームは、FIFAワールドカップおよびアフリカネイションズカップともに本大会出場経験はない。2003年から2011年までは国際Aマッチが組まれなかったため、FIFAランキングからも除外されていた時期がある。

7.5. メディア

主要な新聞には、『Diário da Repúblicaポルトガル語』(官報)、『Notícias de São Tomé e Príncipeポルトガル語』などがある。テレビ局としては、国営のTelevisão Santomenseポルトガル語 (TVS) があり、ラジオ局も国営のRádio Nacional de São Tomé e Príncipeポルトガル語が存在する。近年では、インターネットメディアも徐々に普及しつつあるが、アクセスは都市部に偏っている傾向がある。

報道の自由は比較的保障されているが、政府からの圧力や経済的な制約により、独立したジャーナリズムの発展には課題も残る。

7.6. 祝祭日

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Ano Novoポルトガル語 | |

| 1月4日 | アマドール王の日 | Dia de Rei Amadorポルトガル語 | アマドール王の反乱を記念 |

| 2月3日 | 解放殉教者の日 | Dia dos Mártires da Liberdadeポルトガル語 | バテパの虐殺を追悼 |

| 変動祝日 | 謝肉祭 | Carnavalポルトガル語 | |

| 変動祝日 | 復活祭 | Páscoaポルトガル語 | |

| 4月22日 | サントメ市の日 | Dia da Cidade de São Toméポルトガル語 | サントメ市のみ |

| 5月1日 | メーデー | Dia Internacional do Trabalhadorポルトガル語 | |

| 7月12日 | 独立記念日 | Dia da Independência Nacionalポルトガル語 | 1975年の独立を記念 |

| 9月6日 | 軍隊記念日 | Dia das Forças Armadasポルトガル語 | |

| 9月30日 | 国有化の日(農地改革記念日) | Dia da Nacionalização (Reforma Agrária)ポルトガル語 | |

| 11月2日または3日 | 死者の日 | Dia de Finadosポルトガル語 | 2日が日曜日の年は3日 |

| 12月21日 | アルジェ合意の日 | Dia do Acordo de Argelポルトガル語 | 独立に向けたアルジェ協定締結を記念 |

| 12月25日 | クリスマス | Natal ou Dia da Famíliaポルトガル語 |