1. 概要

イスラエル国は、西アジアのレバント南部に位置する共和制議院内閣制国家である。北にレバノン、北東にシリア、東にヨルダン及びパレスチナ自治区ヨルダン川西岸、南西にエジプト及びパレスチナ自治区ガザ地区と接し、西は地中海、南はアカバ湾(エイラート湾)に面している。

その地理は多様性に富み、南部にはネゲブ砂漠が広がり、北部は肥沃なイズレエル平野やガリラヤの山地、ゴラン高原などが存在する。

歴史的には、この地は古代カナン人の居住地であり、その後イスラエル王国やユダ王国が興亡した。アッシリア、新バビロニア、ペルシア帝国、ヘレニズム諸王朝、ローマ帝国、東ローマ帝国、イスラム諸王朝(正統カリフ、ウマイヤ朝、アッバース朝、ファーティマ朝、セルジューク朝、アイユーブ朝、マムルーク朝)、そしてオスマン帝国による支配を経て、20世紀初頭にシオニズム運動が台頭し、ユダヤ人のパレスチナ移住が本格化した。第一次世界大戦後、この地域はイギリス委任統治領パレスチナとなった。第二次世界大戦中のホロコーストを経て、1947年に国際連合はパレスチナ分割決議を採択し、1948年5月14日にイスラエルは独立を宣言した。

イスラエルの政治体制は三権分立に基づき、クネセト(議会)を中心とする議院内閣制を採用している。複数政党制であり、選挙は比例代表制で行われる。イスラエルの基本法が憲法の役割を果たしており、国家を「ユダヤ人国家かつ民主主義国家」と規定している。

経済は高度に発展しており、特にハイテク産業、研究開発、ダイヤモンド加工、農業技術などが強みである。天然資源に乏しいものの、技術革新を通じて経済成長を遂げ、経済協力開発機構(OECD)にも加盟している。しかし、国内の貧富の差や社会経済的格差も課題として存在する。

イスラエルは、パレスチナ問題を核心とするアラブ諸国との紛争の歴史を持ち、1967年の第三次中東戦争以降、ヨルダン川西岸地区、東エルサレム、ゴラン高原などを占領している。この占領は国際的な議論の的であり、パレスチナ人の人権状況や入植地問題が国際社会から批判を受けている。エジプト及びヨルダンとは平和条約を締結しているが、パレスチナとの和平プロセスは難航している。2023年パレスチナ・イスラエル戦争は、この地域の長年にわたる紛争の深刻さを改めて示している。国内では、アラブ系イスラエル人の権利や社会統合、宗教と国家の関係などが主要な社会問題として議論されている。

2. 国名

イスラエルという国名は、歴史的、宗教的に深い意味を持っている。現代のイスラエル国がこの名称を採用するに至った背景には、古代からのユダヤ民族との連続性を強調する意図があった。

「イスラエル」という名称は、ヘブライ語でיִשְׂרָאֵלイスラエルヘブライ語と表記され、一般的には「神が支配する」「神と競う者」「神が勝利する」といった意味に解釈される。旧約聖書によれば、これはヤコブが神の使いと格闘した後に与えられた新しい名前である。ヤコブは伝統的にユダヤ人の祖先と見なされており、その子孫であるイスラエルの十二部族がユダヤ民族の基礎を形成したとされる。このため、古代にユダヤ人が王国を築いた地域は「イスラエルの地」(אֶרֶץ יִשְׂרָאֵלエレツ・イスラエルヘブライ語)と呼ばれてきた。

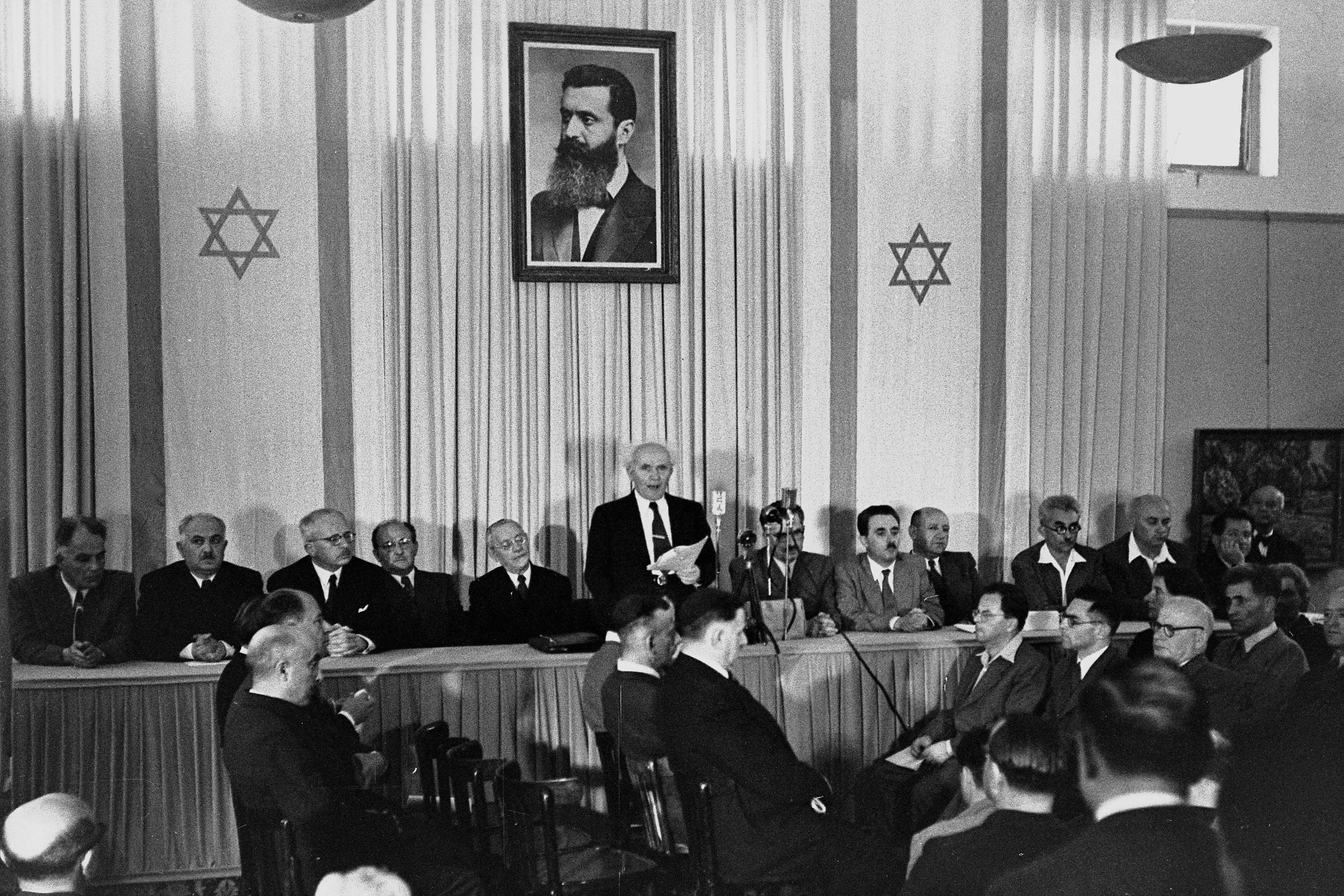

1948年の独立宣言に際して、新国家の名称についてはいくつかの候補が検討された。「ユダ(Judea)」、「シオン(Zion)」、「エレツ・イスラエル(Eretz Israel)」なども候補に挙がったが、最終的に「イスラエル国」(מְדִינַת יִשְׂרָאֵלメディナット・イスラエルヘブライ語、دَوْلَة إِسْرَائِيلダウラト・イスラーイールアラビア語)が採択された。この決定は、ダヴィド・ベン=グリオンの提案によるもので、投票により6対3で可決された。国家の公民を指す呼称としては、独立後まもなく「イスラエル人」(Israeli)という用語が政府によって選ばれた。

イギリス委任統治領時代(1920年-1948年)には、この地域全体が「パレスチナ」として知られていた。

漢字表記では「以色列」と書かれる。

2.1. 語源

「イスラエル」(יִשְׂרָאֵלイスラエルヘブライ語)という名称の最も直接的な語源は、旧約聖書の創世記32章28節に見られる。この記述によれば、族長ヤコブがヤボク川の渡しで夜通し神の使い(または神自身)と格闘し、勝利はしなかったものの祝福を受けた際に、「もはやあなたの名をヤコブとは言わない。イスラエルと呼ぶ。あなたは神と人とに力を試して勝ったからだ」と告げられる。この「イスラエル」という名は、ヘブライ語の動詞「שׂרהサラヘブライ語」(競う、支配する、努力する)と神を意味する「אלエルヘブライ語」を組み合わせたものと解釈され、「神が支配する」「神と競った者」「神は勝つ」などの意味を持つとされる。

この名称が個人名ヤコブの別名として現れる以前にも、「イスラエル」という言葉が民族集団を指して使用された最古の考古学的証拠として、エジプト第19王朝のファラオ、メルエンプタハが紀元前13世紀後半(およそ紀元前1208年頃)に建立したメルエンプタハ戦勝碑が知られている。この石碑には、「イスラエルは荒廃し、その種子(子孫)はもはやない」という一節があり、カナン地方に「イスラエル」と呼ばれる人々が存在したことを示唆している。これは「イスラエル」という名が民族または部族連合の名称として用いられた最初の聖書外資料である。ただし、この石碑の「イスラエル」が、後のイスラエル王国やユダヤ民族と直接的にどのように繋がるかについては、学術的な議論が続いている。

エブラ文書など、メルエンプタハ碑以前の資料にも「イスラエル」という個人名が見られるが、これらが後の民族名と直接関連するかは不明である。

したがって、「イスラエル」という名称は、ヤコブ個人の物語に由来し、その後彼の子孫であるイスラエルの十二部族、そして彼らが形成した民族共同体や国家を指す呼称として、聖書および歴史的文献において広く用いられるようになった。

3. 歴史

イスラエルおよびその周辺地域は、人類史において最も古くから文明が栄えた地の一つであり、数多くの民族や国家が興亡を繰り返してきた。この地域の歴史は、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教という三大一神教の成立と発展にも深く関わっている。

3.1. 先史時代

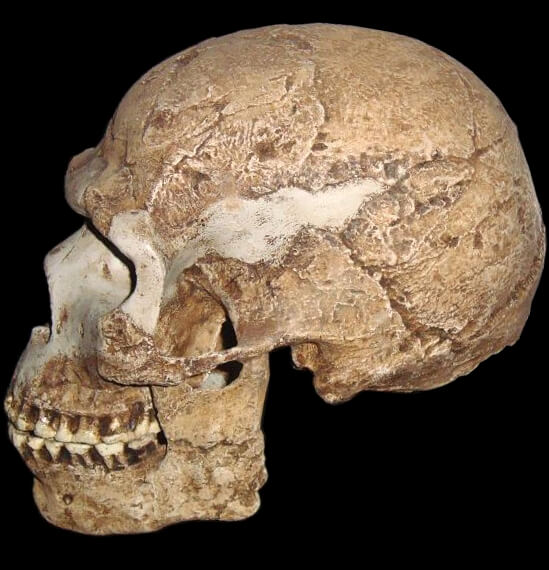

レバント地域における人類の居住の痕跡は非常に古く、ホモ・エレクトスの時代にまで遡る。イスラエル北部のウベイディア遺跡では、約150万年前の初期人類の化石や石器が発見されており、アフリカ大陸からユーラシア大陸への人類拡散の重要な経由地であったことを示している。

約12万年前には、初期の現生人類(ホモ・サピエンス)であるスフール・カフゼの洞窟人がこの地域に居住していた。彼らの化石は、スフール洞窟やカフゼー洞窟で発見され、アフリカ以外で発見された最古級の現生人類の化石の一つとされている。

旧石器時代後期から中石器時代にかけては、ケバラン文化や、それに続くナトゥフ文化(紀元前12500年頃 - 紀元前9500年頃)が栄えた。特にナトゥフ文化は、定住化の兆候が見られる狩猟採集文化であり、野生の穀物の利用や石造りの住居跡などが発見されている。この文化は、後の新石器革命へと繋がる重要な段階と考えられている。一部の研究者は、ナトゥフ文化がアフロ・アジア語族の原郷の一つであった可能性も指摘している。

紀元前4500年頃にはガズール文化が続き、銅器時代への移行期を示している。

3.2. 青銅器時代と鉄器時代

青銅器時代(紀元前3300年頃 - 紀元前1200年頃)、この地域はカナンと呼ばれ、多くの都市国家が分立していた。これらの都市国家は、エジプトやメソポタミアといった周辺の大国としばしば交易や外交関係を持ち、時にはその支配下に置かれた。紀元前2千年紀の文書(エジプトのアマルナ文書など)には、「カナン人」や「カナン」という名称が頻繁に登場する。

青銅器時代後期(紀元前1550年頃 - 紀元前1200年頃)には、カナン地方の大部分がエジプト新王国の属国となっていた。しかし、紀元前1200年頃に起こった青銅器時代の崩壊により、エジプトの支配力は弱まり、カナン地方は混乱期に入った。

この時期に、後のイスラエル人の祖先となるセム語系民族が歴史の舞台に登場する。彼らの起源については諸説あるが、カナン土着の住民から分化したという説や、外部から移住してきたという説などがある。紀元前1200年頃のエジプトのメルエンプタハ戦勝碑には「イスラエル」という名の民族集団がカナンに存在したことが記されており、これが「イスラエル」という名称の最古の考古学的証拠とされている。

鉄器時代(紀元前1200年頃 - 紀元前586年頃)に入ると、イスラエル人はカナン地方の山岳地帯に定住し、徐々に勢力を拡大した。旧約聖書によれば、紀元前11世紀頃にサウル王の下で統一イスラエル王国が建国され、その後ダビデ王、ソロモン王の時代に最盛期を迎えたとされる。しかし、考古学的な証拠からは、統一王国の実在性やその規模については議論がある。

ソロモンの死後、王国は北のイスラエル王国(首都:サマリア)と南のユダ王国(首都:エルサレム)に分裂した。北のイスラエル王国は、紀元前900年頃には地域大国として発展し、サマリア、ガリラヤ、ヨルダン渓谷上流部などを支配した。しかし、紀元前722年(または紀元前720年頃)にアッシリア帝国によって滅亡させられた。

南のユダ王国は、ダビデ王朝の下で存続し、アッシリア帝国やその後の新バビロニア王国の属国となった。紀元前587年(または紀元前586年)、新バビロニア王国のネブカドネザル2世によるエルサレム攻囲戦の結果、エルサレムとソロモン神殿は破壊され、ユダ王国の指導者層の多くはバビロンへ捕囚とされた。

この時代、ペリシテ人もイスラエル南部の沿岸平野に定住し、イスラエル人と対立した。

3.3. 古典古代

アケメネス朝ペルシア帝国のキュロス2世が紀元前539年に新バビロニアを征服すると、捕囚となっていたユダヤ人のエルサレムへの帰還が許可され、紀元前516年頃に第二神殿が再建された。この時代は第二神殿時代(紀元前516年 - 紀元後70年)として知られる。ペルシア帝国の統治下で、ユダヤ属州(יְהוּד מְדִינְתָּאイェフド・メディンターヘブライ語)として一定の自治が認められた。

紀元前332年、アレクサンドロス大王がペルシア帝国を征服し、この地域もマケドニア王国の支配下に入った。アレクサンドロス大王の死後、その帝国は分裂し、パレスチナ地域はプトレマイオス朝エジプトとセレウコス朝シリアの間で争奪の的となった(シリア戦争)。このヘレニズム時代には、地域のギリシャ化が進み、ユダヤ人の伝統文化との間で緊張が生じた。

紀元前167年、セレウコス朝のアンティオコス4世エピファネスによるユダヤ教弾圧をきっかけに、マカバイ戦争(ハスモン戦争)が勃発した。この反乱の結果、ユダヤ人は紀元前140年頃にハスモン朝として独立を達成し、その領土を拡大した。

しかし、紀元前63年、ローマの将軍ポンペイウスがエルサレムを占領し、ハスモン朝はローマの保護国となった。その後、ヘロデ大王がローマの後ろ盾を得てユダヤの王となり、ヘロデ神殿(第二神殿の大改築)など大規模な建設事業を行った。ヘロデ大王の死後、ユダヤはローマの直轄領(ユダヤ属州)となった。

ローマによる支配は圧政的であり、ユダヤ人の不満は高まり、数度の大きな反乱が起きた。第一次ユダヤ戦争(紀元66年 - 73年)では、紀元70年にエルサレムが陥落し、第二神殿が破壊され、多くのユダヤ人が殺害されるか奴隷として売られた。この出来事は、ユダヤ人のディアスポラ(離散)を加速させる大きな要因となった。

バル・コクバの乱(紀元132年 - 136年)は、ユダヤ人による最後の大きな反乱であったが、ローマ軍によって徹底的に鎮圧された。この反乱後、ローマ皇帝ハドリアヌスはエルサレムをアエリア・カピトリナと改名し、ユダヤ人のエルサレム立ち入りを禁止した。また、ユダヤ属州はシリア・パレスティナ属州と改称され、ユダヤ人とこの地との結びつきを断ち切ろうとする政策が取られた。

この結果、多くのユダヤ人がパレスチナの地を離れ、ディアスポラの規模はさらに拡大した。しかし、一部のユダヤ人コミュニティはガリラヤ地方などに残り、ユダヤ教の伝統と学問(ミシュナーやタルムードの編纂など)を継承していった。

3.4. 古代末期及び中世

ローマ帝国分裂後、パレスチナ地域は東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の統治下に入った。この時代、キリスト教が国教となり、パレスチナは「聖地」として多くの巡礼者を集めたが、ユダヤ人に対する差別的な法律が制定され、迫害も行われた。サマリア人も数度にわたり反乱を起こしたが鎮圧され、その人口は大きく減少した。

614年、サーサーン朝ペルシア帝国が東ローマ帝国からこの地を奪い、ユダヤ人は一時的に自治を回復したが、628年には東ローマ帝国が奪還した。

しかし、その直後の634年から641年にかけて、イスラム勢力(正統カリフ時代)が東ローマ帝国を破り、パレスチナ地域を征服した(ヤルムークの戦いなど)。以後、この地域はイスラム世界の支配下に置かれることとなる。ウマイヤ朝、アッバース朝、ファーティマ朝、そしてセルジューク朝やアイユーブ朝へと支配者が移り変わった。この間、アラブ化とイスラム化が徐々に進んだ。

1099年、第1回十字軍がエルサレムを占領し、エルサレム王国などの十字軍国家を建国した。キリスト教徒による支配は約1世紀続いたが、1187年にアイユーブ朝のサラディン(サラーフッディーン)がヒッティーンの戦いで十字軍を破り、エルサレムを奪還した。その後も十字軍の侵攻は続いたが、1291年にエジプトのマムルーク朝がアッコンを陥落させ、十字軍国家は完全に消滅した。マムルーク朝はパレスチナ地域を1516年まで支配した。

オスマン帝国は、1516年にマルジュ・ダービクの戦いでマムルーク朝を破り、パレスチナ地域を含むシリア地方を支配下に置いた。オスマン帝国初期の統治下では、比較的安定した状態が続いた。

3.5. 近代とシオニズムの台頭

オスマン帝国によるパレスチナ地域の支配は、16世紀から20世紀初頭まで約400年間続いた。オスマン帝国後期には、中央政府の統制力が弱まり、地方豪族の力が強まる傾向が見られた。18世紀後半には、ガリラヤ地方のアラブ人シェイク、ザーヒル・アル=ウマルが実質的な独立政権を樹立した。

19世紀に入ると、ヨーロッパにおけるナショナリズムの高揚と帝国主義の進展は、中東地域にも大きな影響を与えた。1831年には、エジプトのムハンマド・アリーがシリア地方を占領したが、1840年にはヨーロッパ列強の介入によりオスマン帝国に返還された。この時期、タンジマートと呼ばれるオスマン帝国の近代化改革が進められた。

一方、19世紀のヨーロッパでは、ユダヤ人に対する反ユダヤ主義が再び活発化した。特にロシア帝国におけるポグロム(ユダヤ人虐殺)は、多くのユダヤ人に故郷を追われる苦境をもたらした。このような状況を背景に、ユダヤ人の間で故郷パレスチナ(シオン)に民族的郷土を再建しようとするシオニズム運動が生まれた。

シオニズム運動の思想的指導者としては、モーゼス・ヘス、レオン・ピンスケルなどが挙げられる。1881年には、東ヨーロッパから最初の組織的なユダヤ人移民の波(第一次アリーヤー)がパレスチナに到達した。彼らは主に農業共同体(モシャブやキブツの前身)を建設した。

1896年、テオドール・ヘルツルが『ユダヤ人国家』を出版し、政治的シオニズムの理念を明確に示した。翌1897年にはスイスのバーゼルで第1回シオニスト会議が開催され、世界シオニスト機構が設立された。

1904年から1914年にかけての第二次アリーヤーでは、主にロシアやポーランドからの社会主義思想を持つ青年たちが移住し、テルアビブ市(1909年設立)の建設やヘブライ語の復興などに貢献した。

しかし、ユダヤ人の移住と土地購入は、現地のアラブ系住民との間で緊張を高める要因ともなった。アラブ人の間でもパレスチナ・ナショナリズムが萌芽し始めていた。

3.6. イギリス委任統治領パレスチナ

第一次世界大戦(1914年-1918年)において、オスマン帝国は中央同盟国側に立って参戦したが敗北した。戦中、イギリスはアラブ人の協力を得るためにフサイン=マクマホン協定(1915年)でアラブ人の独立国家建設を曖昧に支持する一方、ユダヤ人の支持を得るためにバルフォア宣言(1917年)でパレスチナにおける「ユダヤ人の民族的郷土」建設を支持した。また、フランスとはサイクス・ピコ協定(1916年)でオスマン帝国領の分割を秘密裏に合意しており、これらの一貫性のない約束は「三枚舌外交」として知られ、後のパレスチナ問題の大きな原因となった。

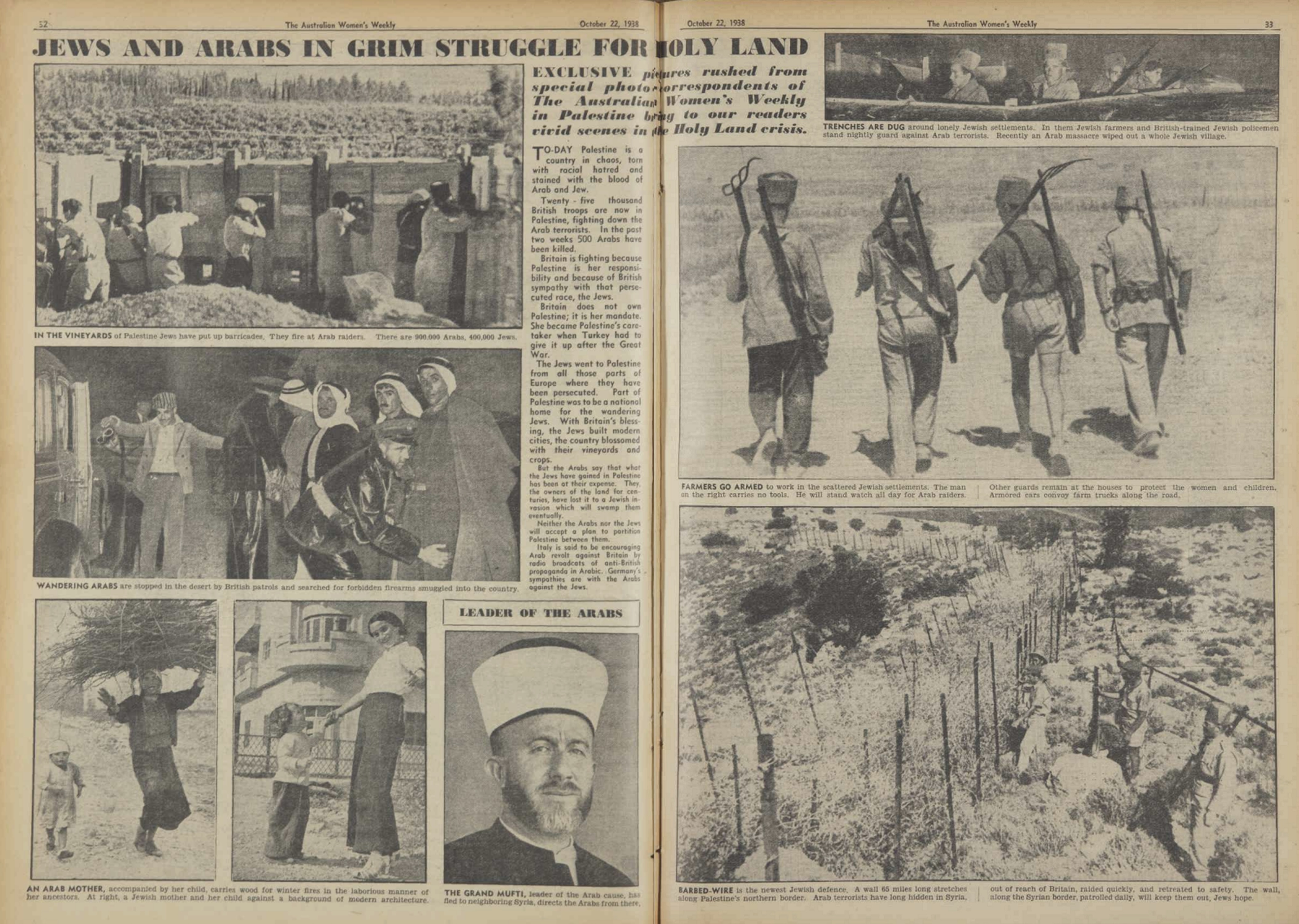

大戦後、1920年のサンレモ会議で、パレスチナはイギリスの委任統治領となることが決定し、1922年に国際連盟によって正式に承認された。イギリス委任統治領パレスチナの時代が始まり、ユダヤ人の移民(アリーヤー)は継続した。特に1930年代には、ナチス・ドイツによるユダヤ人迫害を逃れて多くのユダヤ人がパレスチナに移住した(第五次アリーヤー)。

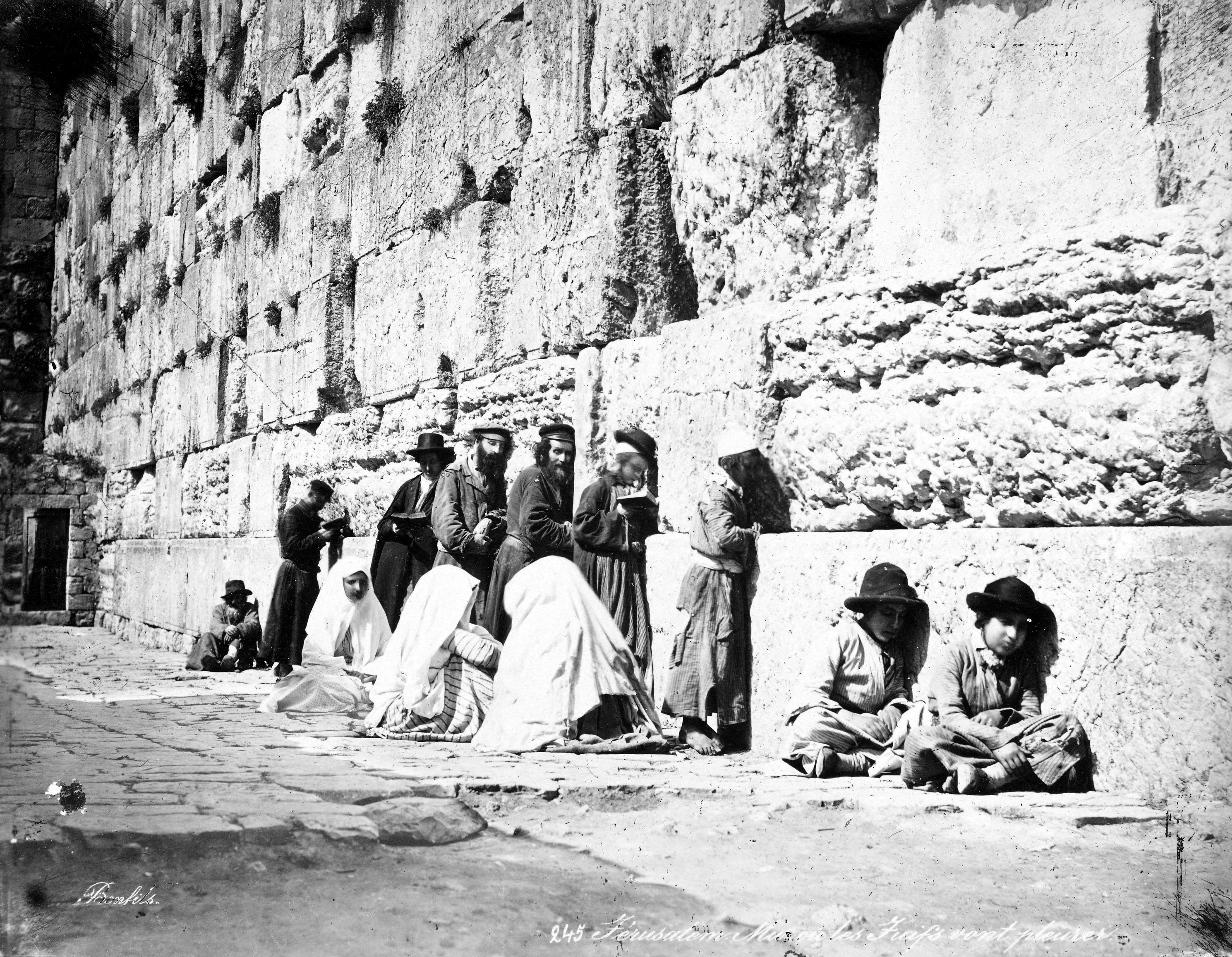

ユダヤ人人口の増加と土地購入の進展は、アラブ系住民との対立を激化させた。1920年のナビ・ムーサの暴動、1921年のヤッファ暴動、1929年の嘆きの壁事件とそれに続く1929年パレスチナ暴動など、双方のコミュニティ間での衝突が頻発した。ユダヤ人側は自衛組織ハガナーを結成し、後にイルグンやレヒといったより過激な武装組織も分派した。

1936年から1939年にかけて、アラブ系住民による大規模な反乱(アラブ大反乱)が発生した。イギリスはこれを武力で鎮圧したが、反乱の結果、イギリスはユダヤ人移民を厳しく制限する1939年白書を発表した。これはシオニスト運動にとって大きな打撃となった。

第二次世界大戦(1939年-1945年)中、ヨーロッパではホロコーストが発生し、約600万人のユダヤ人が殺害された。この悲劇は、ユダヤ人国家樹立の必要性を国際社会に強く印象づけることになった。戦後、多くのホロコースト生存者がパレスチナへの移住を試みたが、イギリスは移民制限を継続したため、非合法移民(アリーヤー・ベート)が組織された。

戦後、パレスチナの将来をめぐる問題は国際連合に委ねられた。1947年11月29日、国連総会はパレスチナをアラブ国家、ユダヤ国家、および国連管理下のエルサレムに分割するパレスチナ分割決議(国連総会決議181号)を採択した。ユダヤ人指導部はこの決議を受け入れたが、アラブ諸国およびパレスチナのアラブ人指導部はこれを拒否した。

この決議後、パレスチナではユダヤ人民兵とアラブ人民兵の間で内戦状態(1947年-1948年委任統治パレスチナ内戦)が激化した。この時期のイギリス委任統治領の社会構造は、ユダヤ人とアラブ人のコミュニティが経済的にも社会的にも分離しつつあり、双方のナショナリズムが高揚していた。経済的には、ユダヤ人コミュニティ(イシューブ)は独自の経済基盤を築きつつあったが、農業生産などではアラブ人労働力への依存も見られた。国際関係においては、シオニスト運動は欧米諸国、特にアメリカの支持を確保しようと努め、アラブ諸国はイギリスの委任統治終了とパレスチナのアラブ人による独立を求めていた。これらの要因が、後のイスラエル建国とその後の紛争に複雑な影響を与えた。

3.7. イスラエル国

イスラエル国家の樹立は、20世紀前半のシオニズム運動、イギリス委任統治、そして第二次世界大戦後の国際情勢という複雑な背景の中で実現した。建国以降、イスラエルは数度の中東戦争を経験し、パレスチナ人との間で深刻な紛争を抱えながらも、国家としての体制を確立し、経済的・技術的に発展を遂げてきた。一方で、国内の民主主義のあり方、少数派アラブ系市民の権利、社会経済的格差などの課題も抱えている。

3.7.1. 建国と初期

1948年5月14日、イギリスによるパレスチナ委任統治が終了する前日、ユダヤ機関議長ダヴィド・ベン=グリオンはテルアビブにおいてイスラエル国の独立を宣言した。この宣言は、ユダヤ民族の歴史的権利、ホロコーストの悲劇、そして国連によるパレスチナ分割決議を根拠としていた。

独立宣言の翌日、エジプト、トランスヨルダン(後のヨルダン)、シリア、レバノン、イラクのアラブ5カ国がイスラエル領内に侵攻し、第一次中東戦争(イスラエル側では「独立戦争」)が勃発した。約1年間にわたる戦闘の末、1949年に各国との間に休戦協定が成立し、イスラエルは国連分割決議で割り当てられた領域よりも広い地域を支配下に置いた。この戦争の結果、約70万人以上のパレスチナ人が故郷を追われ難民となり、この出来事はパレスチナ人にとって「ナクバ」(大災厄)として記憶されている。一方、イスラエル国内に残った約15万6千人のアラブ人は、イスラエル国民として少数派を形成することになった。

建国初期のイスラエルは、国家体制の確立と大量移民の受け入れという大きな課題に直面した。帰還法(1950年制定)により、世界中のユダヤ人にイスラエルへの移民と市民権取得の権利が与えられ、ホロコースト生存者やアラブ諸国から追放または移住してきたユダヤ人(ミズラヒム、セファルディム)が大量に流入した。1948年から1951年の間にイスラエルのユダヤ人人口は約2倍になった。これらの移民は「マアバロット」と呼ばれる一時的なキャンプに収容され、厳しい生活を強いられた。この時期、食料や物資の配給制(緊縮時代)が敷かれた。

政治的には、ベン=グリオン率いる労働党(当時はマパイ党)が政権を主導し、国家建設を進めた。1949年5月11日、イスラエルは国際連合への加盟を承認された。

3.7.2. アラブ・イスラエル紛争

イスラエル建国後も、アラブ諸国との対立は続き、数度の大規模な戦争が勃発した。

1956年の第二次中東戦争(スエズ危機)では、イスラエルはイギリス、フランスと共謀してエジプトを攻撃し、シナイ半島を占領したが、アメリカとソ連の圧力により撤退した。この戦争の結果、ティラン海峡の航行の自由が確保された。

1967年の第三次中東戦争(六日間戦争)は、中東情勢を大きく変える転換点となった。エジプト、シリア、ヨルダンとの戦いでイスラエルは圧勝し、シナイ半島、ガザ地区(エジプト領)、ヨルダン川西岸地区、東エルサレム(ヨルダン領)、ゴラン高原(シリア領)を占領した。これにより、イスラエルの支配領域は大幅に拡大したが、同時に多くのパレスチナ人を占領下に置くことになり、パレスチナ問題はより深刻化した。

1973年の第四次中東戦争(ヨム・キプール戦争)では、エジプトとシリアが奇襲攻撃を仕掛け、イスラエルは当初苦戦を強いられたが、最終的には反撃に成功し、占領地を維持した。しかし、この戦争はイスラエル社会に大きな衝撃を与え、アラブ側の軍事力に対する認識を改めさせる契機となった。

これらの戦争は、イスラエル国民の生活や安全保障に大きな影響を与え、膨大な軍事費は国家財政を圧迫した。また、占領下にあるパレスチナ人の人権問題は、国際的な批判を招くことになった。紛争が続く中で、国内外の様々な立場から和平を求める声も高まったが、解決への道は険しかった。

3.7.3. 平和への道のり

第四次中東戦争後、イスラエルとアラブ諸国との間には、和平に向けた動きが徐々に見られるようになった。

1977年、エジプトのアンワル・アッ=サーダート大統領が歴史的なイスラエル訪問を行い、イスラエル国会(クネセト)で演説した。これは、アラブ諸国の首脳による初のイスラエル承認と和平の呼びかけであった。これを受けて、アメリカのジミー・カーター大統領の仲介により、1978年にキャンプ・デービッド合意が成立し、翌1979年にはエジプト・イスラエル平和条約が締結された。この条約により、イスラエルはシナイ半島をエジプトに返還し、エジプトはイスラエルを国家として承認した。これは、イスラエルとアラブ諸国との間で結ばれた最初の平和条約であった。

1991年の湾岸戦争後、アメリカとソ連(当時)の共同提唱により、マドリード中東和平会議が開催され、イスラエルとパレスチナ(PLO)および周辺アラブ諸国との直接交渉が始まった。

1993年には、ノルウェーの仲介による秘密交渉を経て、イスラエルとPLOの間で「暫定自治原則宣言」(オスロ合意)が署名された。この合意に基づき、パレスチナ自治政府が設立され、ガザ地区とヨルダン川西岸地区の一部で限定的な自治を開始した。イスラエルのイツハク・ラビン首相、シモン・ペレス外相、PLOのヤーセル・アラファート議長は、この功績により1994年のノーベル平和賞を受賞した。

1994年には、イスラエル・ヨルダン平和条約が締結され、ヨルダンはイスラエルと国交を正常化した二番目のアラブ国家となった。

しかし、オスロ合意後の和平プロセスは、双方の過激派による暴力や、イスラエル入植地の拡大、最終的地位(エルサレムの帰属、パレスチナ難民問題、国境線など)をめぐる交渉の難航により停滞した。1995年11月には、和平に反対するユダヤ人過激派によりラビン首相が暗殺されるという悲劇も起こった。和平プロセスはその後も断続的に続けられたが、多くの困難に直面し、国内政治にも大きな影響を与え続けた。

3.7.4. 21世紀

21世紀に入っても、イスラエルとパレスチナの紛争は依然として続いており、新たな衝突や国際情勢の変化に見舞われている。

2000年9月、当時の野党リクード党首アリエル・シャロンがエルサレムの神殿の丘(イスラム教徒にとってはハラム・アッシャリーフ)を訪問したことをきっかけに、パレスチナ人による大規模な抵抗運動である第二次インティファーダ(アルアクサ・インティファーダ)が勃発した。これに対しイスラエルは武力で鎮圧を図り、双方に多数の死傷者が出た。このインティファーダは2005年頃まで続いた。

2005年、シャロン首相(当時)は、一方的なガザ地区等撤退計画を実行し、ガザ地区内のユダヤ人入植地を全て解体し、イスラエル国防軍を撤退させた。しかし、ガザ地区の封鎖は継続された。

2006年には、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラとの間で第二次レバノン戦争が勃発した。

ガザ地区では、2007年にイスラム原理主義組織ハマースが武力でファタハ系のパレスチナ自治政府勢力を追放し、実効支配を確立した。これ以降、ハマースとイスラエルの間で断続的に武力衝突が発生し、2008年-2009年のガザ紛争、2012年のガザ紛争、2014年のガザ紛争、2021年のガザ紛争などが起こった。これらの紛争は、ガザ地区の住民に深刻な人道的被害をもたらし、国際的な非難を浴びた。

2020年には、アメリカの仲介により、イスラエルはアラブ首長国連邦、バーレーン、スーダン、モロッコとの間で国交正常化合意(アブラハム合意)を締結した。これは、長年敵対してきたアラブ諸国との関係において歴史的な転換点となったが、パレスチナ問題の解決には直接結びつかなかった。

2023年10月7日、ハマースがイスラエル南部に対して大規模な奇襲攻撃を行い、多数のイスラエル市民が殺害され、人質がガザ地区に連れ去られた。これに対しイスラエルはハマースへの宣戦布告を行い、ガザ地区への大規模な空爆と地上侵攻を開始した(2023年パレスチナ・イスラエル戦争)。この戦争は、双方に甚大な被害をもたらし、国際社会に衝撃を与え、人道危機や国際法上の論争を引き起こしている。

21世紀のイスラエルは、安全保障上の課題に加え、国内の政治的分断、宗教と世俗の対立、社会経済格差といった問題にも直面している。

4. 地理

イスラエルは、中東のレバント地方に位置し、西は地中海、東はヨルダン地溝帯、南は紅海のアカバ湾(エイラート湾)に面している。国土は南北に細長く、多様な地形と気候を持つ。

イスラエルの領土の範囲については、国際的に争いがある。1949年の休戦協定に基づく境界線(グリーンライン)内の面積は約2.08 万 km2である。イスラエルの実効支配地域には、これに加えて1967年の第三次中東戦争で占領した東エルサレム(約70 km2)とゴラン高原(約1150 km2)が含まれ、これらを含めた総面積は約2.21 万 km2となる。さらに、ヨルダン川西岸地区(イスラエル側の呼称はユダヤ・サマリア地区)もイスラエルの軍事占領下にあり、一部地域をイスラエルが実質的に統治している。これらの占領地の法的地位は国際的に認められていない。

水資源はイスラエルにとって重要な課題であり、ヨルダン川やガリラヤ湖が主要な水源となっている。海水淡水化技術も進んでおり、水供給の重要な部分を担っている。環境保護政策としては、植林活動(ユダヤ民族基金によるものなど)や自然保護区の設置が進められているが、都市化や農業開発による環境への負荷も問題となっている。

4.1. 地形

イスラエルの地形は、主に以下の4つの地域に分けられる。

1. 海岸平野:地中海沿岸に広がる平野で、国土の西側を占める。テルアビブやハイファといった主要都市が位置し、人口が集中している。肥沃な土地が多く、農業も盛んである。北部のアッコ平野、中部のシャロン平野、南部のユダヤ平野(シェフェラ)などからなる。

2. 中央山岳地帯:海岸平野の東側に位置し、南北に連なる山地。北部のガリラヤ山地(最高峰はメロン山、標高1208 m)、中部のサマリア山地、南部のユダヤ山地(エルサレムが位置する)からなる。これらの山地は、石灰岩質のカルスト地形が発達している。

3. ヨルダン地溝帯(大地溝帯の一部):中央山岳地帯の東側に位置し、南北に走る長大な地溝帯。ヨルダン川がこの地溝帯を流れ、北からフointed谷、ガリラヤ湖(海抜約-210 m)、ヨルダン渓谷、そして世界で最も低い場所である死海(湖面の標高約-430 m)へと続く。さらに南にはアラバの谷が広がり、紅海のアカバ湾(エイラート湾)に至る。

4. ネゲブ砂漠:国土の南部約半分を占める広大な砂漠地帯。北部は比較的降水量があり、一部で農業も行われているが、南部は極度に乾燥している。マクテシュと呼ばれる特異な侵食地形(マクテシュ・ラモンなど)が見られる。

4.2. 地質と地震活動

イスラエル及びその周辺地域は、地球の構造プレートの境界に位置しており、地質学的に活発な地域である。特に重要なのは、アフリカプレートとアラビアプレートの境界をなす死海トランスフォーム断層系(Dead Sea Transform, DST)である。この断層系は、紅海南部からトルコ南東部の東アナトリア断層へと続く長大なトランスフォーム断層であり、イスラエルを南北に縦断している。ヨルダン地溝帯は、このDSTの活動によって形成された。

DSTの活動により、この地域は地震多発地帯となっている。歴史的記録や考古学的証拠からは、過去に数多くの破壊的な地震が発生したことが知られている。例えば、紀元前31年、紀元363年、749年、1033年などには大規模な地震が発生し、広範囲に被害をもたらした。これらの大地震は平均して約400年間隔で発生していると推定されている。より小規模な地震も頻繁に発生しており、マグニチュード5以上の地震は数十年に一度程度の頻度で記録されている。

近代においても、1837年のガリラヤ地震や1927年のエリコ地震などが大きな被害をもたらした。現在、DSTのヨルダン渓谷部分は、1033年の最後の巨大地震以降、マグニチュード7.4クラスの地震を引き起こすのに十分な歪みが蓄積されていると考えられており、将来的な大地震発生のリスクが高いと評価されている。

このため、イスラエルでは建築基準において耐震設計が義務付けられているが、古い建物の中には基準を満たしていないものも多く、地震対策が重要な課題となっている。

4.3. 気候

イスラエルの気候は、その地理的多様性を反映して地域差が大きいが、概して夏は長く暑く乾燥し、冬は短く冷涼で雨が多い地中海性気候(ケッペンの気候区分ではCsa)に属する地域が大部分を占める。

- 地中海沿岸部(テルアビブ、ハイファなど):典型的な地中海性気候で、夏は高温多湿、冬は温暖で雨が多い。年間降水量は500 mmから700 mm程度。

- 中央山岳地帯(エルサレム、サマリア地方など):標高が高いため、沿岸部より気温が低く、冬には降雪も見られることがある。年間降水量は500 mmから800 mm程度。

- ネゲブ砂漠北部およびヨルダン渓谷:ステップ気候(BSkまたはBSh)に近く、夏は非常に暑く乾燥し、冬は冷涼。年間降水量は200 mmから400 mm程度。

- ネゲブ砂漠南部およびアラバの谷:砂漠気候(BWh)で、夏は極度に暑く乾燥し、冬は温暖で降水はほとんどない。年間降水量は25 mmから100 mm程度。

夏の期間(おおむね5月から9月)は雨がほとんど降らない。冬の雨季(おおむね10月から4月)に降水が集中する。年間を通じて日照時間が長いのが特徴である。

最高気温の記録は、1942年にヨルダン渓谷北部のティラート・ツヴィのキブツで観測された54 °Cである。

近年、地球温暖化の影響による気候変動がイスラエルにも及んでおり、極端な気象現象(熱波、干ばつ、集中豪雨など)の頻度増加や、水資源への影響が懸念されている。特に、夏季の気温上昇や降水パターンの変化は、農業や生態系、国民生活に深刻な影響を与える可能性がある。

5. 政府と政治

イスラエルは、議会制民主主義に基づく共和制国家である。国家の基本構造は、イスラエルの基本法と呼ばれる一連の法律によって規定されており、これらが実質的な憲法の役割を果たしている。基本法において、イスラエルは「ユダヤ人国家かつ民主主義国家」と定義されている。

政治体制は三権分立(立法、行政、司法)を基礎としている。しかし、イスラエルによるパレスチナ領域の占領と、それに伴うイスラエル人とパレスチナ人の諸問題は、国内の民主主義の機能や人権状況に関して国際的な批判や議論を呼んでいる。特に、占領下のパレスチナ人の権利や、イスラエル国内のアラブ系市民の公民権の問題は、イスラエル政治における重要な争点であり続けている。

5.1. 政府機構

イスラエルの統治構造は、議院内閣制を基本としている。

- クネセト(議会):イスラエルの立法府であり、一院制で定数は120議席。議員は比例代表制(全国一選挙区、政党名簿拘束式)による直接選挙で選出される。任期は4年だが、解散により早期に選挙が行われることも多い。クネセトは法律の制定、政府の承認と監督、大統領の選出などを行う。選挙の最低得票率(阻止条項)は現在3.25%であり、これが多くの小政党の乱立と連立政権の常態化を促している。

- 首相:行政の長であり、内閣を率いる。通常、クネセトで過半数の支持を得られる政党の党首または連立政権の指導者が大統領によって首相に指名される。首相は内閣の閣僚を任命し、国政全般の責任を負う。

- 大統領:国家元首であり、その役割は主に儀礼的・象徴的なものである。クネセトによって選出され、任期は7年で再選は不可。法律の署名、大使の信任状接受、恩赦の決定、クネセト解散後の選挙公示などを行うが、実質的な政治権力は持たない。

- 内閣(政府):首相と各省大臣によって構成され、行政権を行使する。内閣はクネセトに対して連帯して責任を負い、クネセトの信任を得る必要がある。

イスラエルの選挙は、自由かつ公正に行われるが、連立政権が常態であるため、政権は不安定になりやすい傾向がある。

5.2. 行政区画

イスラエル国は、主要な行政単位として6つの地区(מחוזותメホゾットヘブライ語、単数形: מחוזマホーズヘブライ語)に分けられている。これらの地区は、さらに15の郡(נפותナフォトヘブライ語、単数形: נפהナファヘブライ語)に細分される。

6つの主要地区は以下の通り。

# 北部地区(首府:ナザレ・イリット)

# ハイファ地区(首府:ハイファ)

# 中央地区(首府:ラムラ)

# テルアビブ地区(首府:テルアビブ) - 最も面積が小さいが、人口密度が最も高い。

# エルサレム地区(首府:エルサレム) - イスラエルが首都と主張するエルサレムを含むが、東エルサレムの地位は国際的に係争中である。

# 南部地区(首府:ベエルシェバ) - 最も面積が大きい地区で、ネゲブ砂漠の大部分を含む。

これらに加えて、イスラエルは1967年の第三次中東戦争以降占領しているヨルダン川西岸地区を、行政上「ユダヤ・サマリア地区」として管理している。この地区は国際法上イスラエルの領土とは認められておらず、イスラエル国民(主にイスラエル人入植者)にイスラエルの民法の一部が適用される一方、パレスチナ人住民はイスラエルの軍政下に置かれている。

ゴラン高原も1967年に占領され、1981年にイスラエル法が適用されたが、これも国際的には承認されていない。ゴラン高原は行政上、北部地区の一部として扱われている。

各地区には、内務大臣が任命する地区長官が置かれ、中央政府の地方行政を担う。地方自治体としては、市(עירייהイリヤーヘブライ語)、地方カウンシル(מועצה מקומיתモアツァ・メコミットヘブライ語)、地域カウンシル(מועצה אזוריתモアツァ・エゾリットヘブライ語)の3種類が存在する。

5.3. イスラエル市民法

イスラエル市民法(または国籍法)は、誰がイスラエル国民としての権利と義務を持つかを規定する法律である。その根幹をなすのは、1950年に制定された帰還法(חוק השבותホーク・ハシュヴートヘブライ語)と、1952年に制定された国籍法(חוק האזרחותホーク・ハエズラフートヘブライ語)である。

帰還法は、世界中のユダヤ人(ユダヤ人の母を持つ者、またはユダヤ教に改宗し、かつ他の宗教を信仰していない者)およびその配偶者、子、孫(とその配偶者)に対し、イスラエルに移住(アリーヤー)し、自動的に市民権に近い永住権(תושב קבעトシャヴ・ケヴァヘブライ語)または市民権を得る権利を付与するものである。この法律は、イスラエルを「ユダヤ人の民族的郷土」と位置づけるシオニズムの理念を具現化したものであり、ホロコーストの経験から、ユダヤ人が安全に暮らせる国家を確保するという目的も持つ。

ただし、イスラエルの安全を脅かす活動に関与した者や、公衆衛生上のリスクがある者などは、帰還法に基づく権利を拒否されることがある。

国籍法は、イスラエル市民権を取得するための具体的な条件を定めている。主な取得事由は以下の通りである。

- 帰還法による取得:上記の帰還法の対象者がイスラエルに移住した場合。

- 出生による取得(生地主義と血統主義の組み合わせ):

- イスラエル国内で生まれ、かつ出生時に両親の少なくとも一方がイスラエル国民であった場合。

- イスラエル国外で生まれ、出生時に両親の少なくとも一方がイスラエル国民であり、その親がイスラエル国内で生まれたか、帰還法により市民権を得たか、または帰化により市民権を得たイスラエル国民であった場合。

- 居住による取得:イスラエル建国(1948年5月14日)以前からパレスチナ地域に居住していた非ユダヤ人住民(主にアラブ人)とその子孫で、特定の条件を満たす者。

- 帰化による取得:一定期間イスラエルに合法的に居住し、ヘブライ語の基礎知識を有し、イスラエルへの忠誠を誓うなどの条件を満たした外国人が申請により取得できる。

- その他:養子縁組や、国家への特別な貢献があった場合など。

イスラエル市民法、特に帰還法は、ユダヤ人と非ユダヤ人との間で市民権取得の容易さに差があることから、国内外で議論の対象となってきた。非ユダヤ人、特にパレスチナ人にとっては、イスラエル市民権の取得は非常に困難であり、これが国内の民族構成や社会統合、さらにはイスラエル・パレスチナ問題にも複雑な影響を与えている。アラブ系イスラエル人は市民権を持つが、社会の様々な側面でユダヤ系市民との間に格差が存在すると指摘されている。

5.4. イスラエル占領地

1967年の第三次中東戦争(六日間戦争)の結果、イスラエルはエジプトからガザ地区とシナイ半島を、ヨルダンからヨルダン川西岸地区と東エルサレムを、シリアからゴラン高原を占領した。シナイ半島は1979年のエジプト・イスラエル平和条約に基づき、段階的にエジプトに返還された(1982年完了)。しかし、その他の地域は依然としてイスラエルの占領下または実質的な管理下に置かれている。

- ヨルダン川西岸地区(イスラエル側の呼称は「ユダヤ・サマリア地区」):面積約5655 km2。国際法上は占領地とみなされている。オスロ合意に基づき、一部地域(A地区、B地区)はパレスチナ自治政府が行政権を持つが、イスラエルが軍事権を保持し、C地区(西岸地区の約60%)はイスラエルが完全な軍事・行政管理を行っている。この地域には多数のイスラエル入植地が建設されており、約40万人以上のイスラエル人入植者が居住している。入植地は国際法違反とされているが、イスラエル政府はこれを認めていない。パレスチナ人住民は約270万人(2017年推定)で、移動の自由の制限、土地の接収、水資源へのアクセスの困難など、占領による人権侵害や生活への深刻な影響が報告されている。イスラエル西岸地区の分離壁の建設も大きな論争を呼んでいる。

- ガザ地区:面積約365 km2。2005年にイスラエルは入植地を解体し、軍隊を一方的に撤退させた(ガザ地区等撤退計画)。しかし、イスラエルはガザ地区の境界、空域、海域を厳しく管理しており、国際的には依然として占領地とみなす見解が強い(特に2007年以降のガザ地区の封鎖)。約200万人のパレスチナ人が居住しており、人口密度が非常に高く、経済状況は極めて厳しい。ハマースが実効支配しており、イスラエルとの間で度々武力衝突が発生している。

- 東エルサレム:1967年に占領後、イスラエルは一方的に併合し、自国の不可分の首都であると宣言している(エルサレム基本法)。しかし、この併合は国際的に承認されておらず、多くの国はテルアビブに大使館を置いている(ただし、近年アメリカなどが大使館をエルサレムに移転する動きもある)。東エルサレムには約20万人のイスラエル人入植者と約30万人のパレスチナ人住民が居住している。パレスチナ人は永住権を持つが、市民権は持たない者が多く、差別的な扱いや土地・家屋の接収などの問題を抱えている。

- ゴラン高原:1967年にシリアから占領し、1981年にイスラエル法を適用して一方的に併合したが、国際的には承認されていない。約2万人のイスラエル人入植者が居住し、また、ドゥルーズ派の住民も約2万人居住している。戦略的に重要な高地であり、水資源(ガリラヤ湖の水源の一部)の観点からもイスラエルにとって重要視されている。

これらの占領地におけるイスラエルの政策、特に入植地の建設・拡大は、パレスチナ人の自決権を侵害し、将来の二国家解決を困難にするものとして、国際社会から強い批判を受けている。占領下でのパレスチナ人の生活は、検問所による移動制限、経済活動の制約、イスラエル軍や入植者による暴力など、多くの困難に直面している。

5.4.1. 国際社会の見解

イスラエルによる1967年以降の占領地政策、特にヨルダン川西岸地区、東エルサレム、ガザ地区(封鎖継続を占領とみなす立場から)、ゴラン高原におけるイスラエル入植地の建設と拡大は、国際社会から広範な批判と懸念を受けている。

国際法上の解釈:

- 国際社会の多数派(国際連合、国際司法裁判所(ICJ)、赤十字国際委員会など)は、これらの地域を占領地とみなし、ジュネーヴ第四条約を含む国際人道法が適用されるとの立場を取っている。

- ジュネーヴ第四条約第49条は、占領国が自国民を占領地に集団的または個人的に移送すること、および占領地の住民を追放または移送することを禁止している。この規定に基づき、多くの国や国際機関は、イスラエルの入植活動を国際法違反とみなしている。

- イスラエル政府は、これらの地域(特にヨルダン川西岸地区)を「占領地」ではなく「係争地」と主張し、入植地は合法であるとの立場を取ることがある。しかし、この見解は国際的にほとんど支持されていない。

国連決議:

- 国際連合安全保障理事会および国際連合総会は、イスラエルの占領政策と入植活動を非難し、撤退を求める多数の決議を採択してきた。

- 安保理決議242号(1967年):第三次中東戦争後の和平の枠組みとして、「戦争による領土獲得の不容認」とイスラエル軍の「最近の紛争で占領した領域からの撤退」を求めている。

- 安保理決議446号(1979年):入植地は「法的有効性を持たず、和平達成の深刻な障害」であると断定。

- 安保理決議478号(1980年):イスラエルによる東エルサレム併合を無効と宣言。

- 安保理決議2334号(2016年):入植活動は「明白な国際法違反であり、二国家解決の実現可能性に対する主要な障害」と改めて確認し、即時かつ完全な停止を要求。

- 国際司法裁判所は、2004年の勧告的意見(イスラエル西岸地区分離壁建設の法的帰結)において、ヨルダン川西岸地区(東エルサレムを含む)を占領地と認定し、分離壁の建設の一部が国際法に違反すると判断した。また、2024年の勧告的意見では、イスラエルの占領政策が国際法に違反しており、占領を速やかに終了し、賠償を行うべきであるとの判断を示した。

主要国及び国際機関の立場:

- アメリカ合衆国:伝統的にイスラエルの主要な同盟国であり、国連安保理でイスラエルに不利な決議案に対して拒否権を行使することもあった。しかし、入植地拡大については「和平の障害」として懸念を表明することもあった。トランプ政権下ではイスラエル寄りの政策が強化されたが、バイデン政権は二国家解決への支持と入植地拡大への反対を表明している。

- 欧州連合(EU):二国家解決を一貫して支持し、入植地を国際法違反とみなし、その製品のラベリング問題などにも取り組んでいる。

- 多くのアラブ諸国およびイスラム諸国:イスラエルの占領を非難し、パレスチナ人の権利回復を強く求めている。

人道状況に関する報告:

- アムネスティ・インターナショナル、ヒューマン・ライツ・ウォッチなどの国際人権団体や、イスラエル国内の人権団体(ベツェレムなど)、国連の特別報告者らは、占領下におけるパレスチナ人の移動の自由の制限、土地の没収、家屋破壊、入植者による暴力、資源へのアクセス制限、恣意的拘束、司法手続きの不備など、様々な人権侵害を報告している。これらの報告は、占領がパレスチナ人の日常生活と尊厳に深刻な影響を与えていると指摘している。

国際社会の一般的な見解は、イスラエルの占領地政策が国際法に反し、中東和平の達成を困難にしているというものであり、イスラエルに対し国際法遵守とパレスチナ人との公正な和平交渉を求める声が強い。

5.4.2. アパルトヘイト論争

近年、イスラエルのパレスチナ人(イスラエル国内のアラブ系市民および占領下のパレスチナ人)に対する政策や処遇が、国際法上の犯罪であるアパルトヘイトに該当するのではないかという主張が、国際的な人権団体、学者、一部の国連機関、さらにはイスラエル国内の一部からも提起され、大きな論争となっている。

主張の根拠:

アパルトヘイトと主張する側は、主に以下の点を根拠として挙げている。

- 法制度と土地政策:ヨルダン川西岸地区において、ユダヤ人入植者とパレスチナ人住民に対して異なる法体系が適用され、土地の没収や入植地の拡大がパレスチナ人の土地所有権や居住権を組織的に侵害している。

- 移動の自由の制限:検問所、分離壁、許可制度などにより、パレスチナ人の移動の自由が著しく制限され、生活、経済活動、医療や教育へのアクセスが困難になっている。

- 市民権と政治参加:イスラエル国内のアラブ系市民は名目上市民権を持つものの、帰還法やユダヤ人国家法など、ユダヤ人を優先する法律や政策により、制度的な差別に直面していると指摘される。占領下のパレスチナ人にはイスラエルの選挙権がなく、自分たちの運命を決定する政治プロセスから排除されている。

- 資源配分の不均衡:水資源、建築許可、インフラ整備などにおいて、ユダヤ人入植地がパレスチナ人コミュニティよりも優先されている。

- 人種的分離と支配のシステム:これらの政策が、ユダヤ人によるパレスチナ人に対する組織的な支配と抑圧のシステムを維持・強化し、人種的(民族的)分離を固定化している。

主要な報告と批判:

- 2021年にヒューマン・ライツ・ウォッチが、2022年にはアムネスティ・インターナショナルが、それぞれ詳細な報告書を発表し、イスラエルの政策がアパルトヘイト及び人道に対する罪に該当すると結論付けた。イスラエルの人権団体ベツェレムも同様の見解を示している。

- 国連のパレスチナ占領地における人権状況に関する特別報告者(マイケル・リンク、フランチェスカ・アルバネーゼなど)も、イスラエルの行為がアパルトヘイトの定義に合致するとの報告を行っている。

- 2024年の国際司法裁判所の勧告的意見は、イスラエルがアパルトヘイトと人種隔離を禁じるあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約第3条に違反していると認定した。

イスラエル政府の反論:

- イスラエル政府およびその支持者は、これらのアパルトヘイト指定を強く否定している。主な反論は以下の通りである。

- イスラエルは民主主義国家であり、国内のアラブ系市民は完全な市民権と選挙権を有している。

- 占領地における政策は、テロリズムからの自国民保護という安全保障上の必要性に基づくものであり、人種差別的な意図はない。

- 「アパルトヘイト」という言葉は、かつての南アフリカの人種隔離政策を指すものであり、イスラエルの状況に適用するのは不適切かつ悪意的であり、反ユダヤ主義的な意図があると主張する。

- パレスチナ側の暴力やテロリズムが、イスラエルの安全保障措置を必要としている。

国際的な議論:

このアパルトヘイト論争は、国際社会において非常にデリケートかつ政治的な問題として扱われている。一部の国や国際機関はアパルトヘイト指定に同調的な姿勢を見せる一方、イスラエルの同盟国などはこの主張に強く反対している。この論争は、イスラエル・パレスチナ紛争の法的・倫理的側面に関する議論を深める一方で、紛争解決への道のりをさらに複雑にしている側面もある。

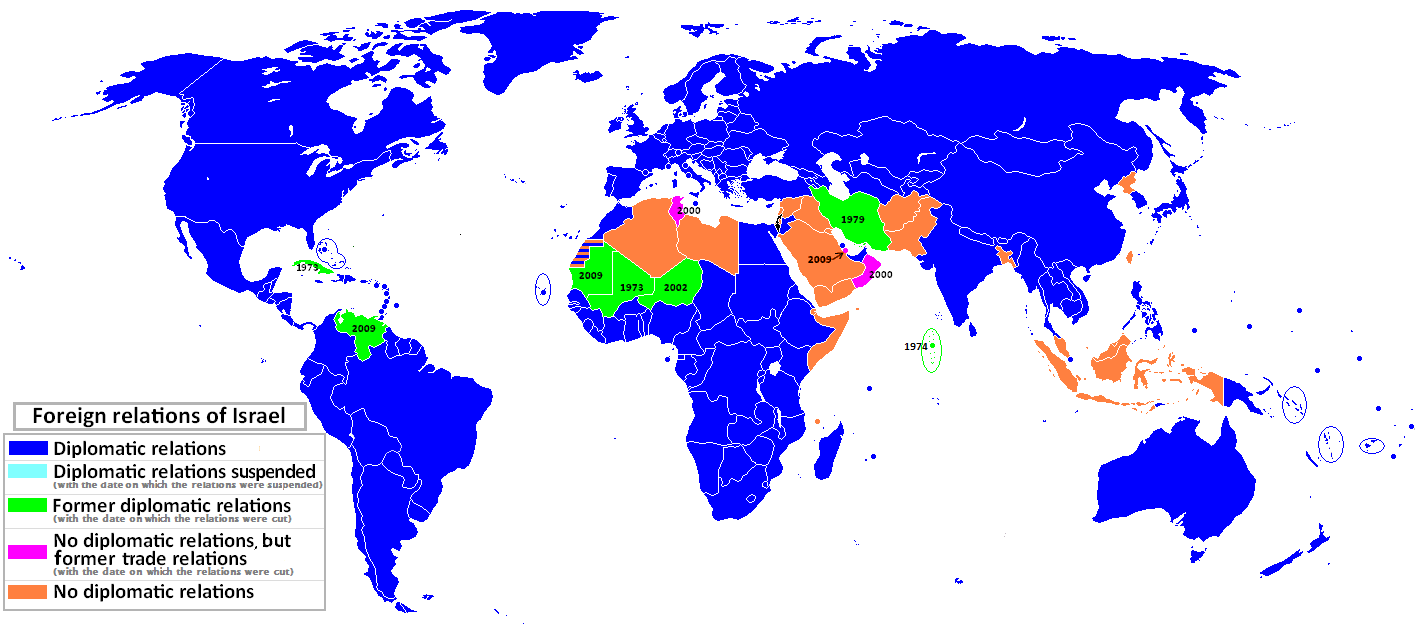

5.5. 対外関係

イスラエルは、2023年現在、国連加盟国193カ国のうち165カ国と外交関係を持っている。主要な同盟国はアメリカ合衆国であり、経済的・軍事的に緊密な関係を維持している。アメリカは、イスラエルの安全保障を強く支持し、中東和平交渉においても重要な役割を果たしてきた。

ヨーロッパ諸国とも概ね良好な関係を築いており、欧州連合(EU)とは経済・科学技術分野での協力関係が深い。ただし、パレスチナ問題や入植地政策に関しては、EU各国から批判的な意見も表明されることが多い。

アラブ諸国との関係は、歴史的に敵対的であったが、近年変化が見られる。1979年にエジプト、1994年にヨルダンと平和条約を締結した。2020年には、アメリカの仲介により、アラブ首長国連邦、バーレーン、スーダン、モロッコとの間で国交正常化合意(アブラハム合意)が成立した。しかし、依然として多くのアラブ連盟加盟国はイスラエルを承認しておらず、シリアやレバノンとは公式には戦争状態が続いている。

イランとは、1979年のイラン革命以降、敵対関係にあり、イランの核開発問題や地域における影響力拡大をめぐり緊張が続いている。

アジア諸国とは、インド、日本、韓国、ベトナムなどと経済・技術協力を中心に関係を深めている。中国とも経済関係は拡大しているが、中国は伝統的にパレスチナ寄りの立場を取っている。

アフリカ諸国とは、多くの国と外交関係を持つが、パレスチナ問題が関係に影響を与えることもある。

ラテンアメリカ諸国とは、国によって関係に濃淡がある。

国際機関においては、国際連合の多くの機関に加盟しているが、パレスチナ問題に関連して国連総会や国連人権理事会などでイスラエルに対する非難決議が度々採択されている。

イスラエルの外交政策は、国家の安全保障の確保、国際的な承認と正当性の獲得、経済的・技術的パートナーシップの構築、そしてディアスポラのユダヤ人コミュニティとの連携を主要な柱としている。地域紛争、特にパレスチナ問題の解決と、それに伴う人権問題への対応が、イスラエルの国際的地位と対外関係に大きな影響を与え続けている。

5.6. 軍事

イスラエル国防軍(IDF、צְבָא הַהֲגָנָה לְיִשְׂרָאֵלツヴァ・ハ=ハガナー・レ=イスラエルヘブライ語、略称:צה"לツァハルヘブライ語)は、イスラエルの軍事組織であり、陸軍、空軍、海軍から構成される。IDFの主な任務は、イスラエル国家の防衛、国民の保護、そしてテロリズムとの戦いである。

構成と徴兵制:

IDFは、職業軍人と徴集兵、そして予備役からなる。イスラエルは徴兵制度を採用しており、18歳以上のユダヤ人(男女とも)、ドゥルーズ派およびチェルケス人の男性が兵役の対象となる。兵役期間は男性が最低32ヶ月、女性が最低24ヶ月である。兵役終了後も、多くの国民は予備役として定期的な訓練に参加し、有事には招集される。アラブ系イスラエル人(ドゥルーズ派とチェルケス人を除く)や、一部の超正統派ユダヤ教徒(イェシヴァの学生)は、歴史的経緯や合意により兵役を免除または延期されてきたが、これらの免除措置は国内で議論の的となっている。近年、超正統派の徴兵問題が再び大きな政治課題となっている。

主要兵器体系:

IDFは、質的に高度な兵器体系を保有・運用しており、アメリカからの軍事援助や共同開発も重要な役割を果たしている。

- 陸軍:国産のメルカバ戦車シリーズ、各種装甲兵員輸送車、自走砲などを装備。

- 空軍:F-15、F-16、F-35などの高性能戦闘機に加え、攻撃ヘリコプター、輸送機、無人航空機(UAV)などを多数保有。イスラエルはUAV技術の先進国の一つである。ミサイル防衛システムとして、短距離ロケット弾迎撃用のアイアンドーム、中長距離弾道ミサイル迎撃用のアロー、ダビデ・スリングなどを多層的に配備している。

- 海軍:コルベット、ミサイル艇、潜水艦(ドルフィン級潜水艦)などを保有し、地中海および紅海での作戦能力を持つ。

核兵器保有疑惑:

イスラエルは公式には核兵器の保有を肯定も否定もしていない(曖昧政策)が、一般的には核兵器を保有していると広く信じられている。非公式ながら、数十から数百発の核弾頭を保有していると推定されている。イスラエルは核拡散防止条約(NPT)に未加盟である。

主要軍事作戦と国防政策:

イスラエルは建国以来、数度の大規模な戦争(第一次中東戦争から第四次中東戦争、第二次レバノン戦争、近年のガザ紛争など)や、多数の小規模な軍事作戦を経験してきた。国防政策の基本は、抑止力、早期警戒、防衛、そして迅速な反撃である。国土が狭いため、先制攻撃や敵地での戦闘を重視する傾向がある。

IDFの軍事行動、特に占領地における作戦や民間人に被害が及ぶ紛争は、国際的な人権団体や国連機関から、国際法違反や戦争犯罪の疑いを指摘されることがある。これらの批判に対し、イスラエル政府は自衛権の行使であり、テロ組織の脅威に対処するためであると主張している。軍事行動が国内外の人権状況や国際法に与える影響は、常に議論の的となっている。

5.7. 司法制度

イスラエルの司法制度は、世俗法と宗教法が部分的に併存する混合的な特徴を持つ。基本的な構造は三審制であり、司法の独立は基本法によって保障されている。

裁判所の種類:

1. 治安判事裁判所(Magistrate's Courts):第一審の裁判所で、比較的軽微な民事事件(一定額以下の訴訟)および刑事事件(比較的軽い刑罰の犯罪)を扱う。全国の主要都市に設置されている。

2. 地方裁判所(District Courts):治安判事裁判所からの控訴を扱うほか、より重大な民事事件および刑事事件の第一審も担当する。全国6地区(エルサレム、テルアビブ、ハイファ、中央、南部、北部)に設置されている。

3. 最高裁判所(Supreme Court):司法制度の頂点に位置し、エルサレムにある。主な機能は以下の二つである。

- 控訴裁判所:地方裁判所からの上告を審理する。

- 高等法院(High Court of Justice, בג"ץバガッツヘブライ語):政府機関の決定や法律の合憲性など、公法上の問題を扱う特別法廷。市民や団体が国や公的機関を相手取って直接提訴することができる。この機能を通じて、最高裁判所は行政監視や人権擁護において重要な役割を果たしてきたが、近年その権限をめぐり政治的な議論が活発化している。

法伝統:

イスラエルの法体系は、主に以下の三つの法伝統の影響を受けている。

- 英米法(コモン・ロー):イギリス委任統治時代の影響を受け、判例法主義(stare decisis)や訴訟手続きの側面にその名残が見られる。

- 大陸法:ヨーロッパ大陸の法体系の影響も見られ、成文法も重要な法源となっている。

- ユダヤ法(ハラーハー):主に個人の身分事項(結婚、離婚、相続など)に関する問題において、ユダヤ教徒に対して適用される。ユダヤ教裁判所(ラビ裁判所)がこれらの事項を管轄する。同様に、イスラム教徒、キリスト教徒、ドゥルーズ派の市民に対しても、それぞれの宗教法に基づく宗教裁判所が身分事項を扱っている。

主要な法的争点:

イスラエルの司法制度における主要な法的争点には、以下のようなものがある。

- 人権と公民権:特に、安全保障と個人の自由のバランス、少数派(アラブ系市民など)の権利、信教の自由、表現の自由などが争われることがある。

- 宗教と国家の関係:安息日の規定、兵役免除、公的空間における宗教的シンボルなど、宗教と国家の分離や宗教的多元主義に関する問題。

- 占領地における法の適用:ヨルダン川西岸地区などにおけるイスラエル法の適用や、パレスチナ人住民の法的地位に関する問題は、国内的にも国際的にも大きな論争を呼んでいる。

- 司法の役割と権限:近年、最高裁判所の司法積極主義(judicial activism)に対する政治的批判が高まり、司法改革をめぐる議論が活発化している。

裁判官の任命は、法務大臣、最高裁判事、弁護士会代表、国会議員などから構成される司法選考委員会によって行われる。

6. 経済

イスラエルは、天然資源に乏しいものの、高度な技術力と革新性を背景に、先進的な知識集約型経済を築いてきた。特にハイテク産業、ダイヤモンド加工、農業技術、軍事技術などが主要な経済の柱となっている。経済発展の一方で、国内の貧富の差や社会経済的格差、そして周辺地域との紛争が経済に与える影響も課題として存在する。

6.1. 概観

イスラエル経済は、市場経済を基本としつつ、政府が一定の役割を果たす混合経済体制と見なすことができる。建国当初は社会主義的な色彩が強かったが、1980年代以降、自由化と民営化が進んだ。

主要経済指標を見ると、一人当たりGDPは先進国水準にあり、経済協力開発機構(OECD)の加盟国でもある。成長の原動力としては、高度な技術力、輸出志向の産業構造、そして強力なベンチャーキャピタル市場が挙げられる。

しかし、経済発展の恩恵は必ずしも均等に行き渡っておらず、社会経済的格差はOECD諸国の中でも比較的大きいと指摘されている。特に、超正統派ユダヤ教徒のコミュニティやアラブ系イスラエル人の一部では貧困率が高い傾向にある。住宅価格の高騰も、若年層や低所得者層にとって大きな問題となっている。

また、地政学的な不安定さや安全保障上の懸念が、観光業や海外からの直接投資に影響を与えることがある。

6.2. 科学技術

イスラエルは、科学技術立国として国際的に高い評価を得ている。特に以下の分野で顕著な成果を上げている。

- ハイテク産業:ソフトウェア開発、サイバーセキュリティ、通信技術、医療機器、半導体設計などの分野で世界をリードする企業が多数存在する。テルアビブ周辺は、アメリカのシリコンバレーになぞらえて「シリコン・ワディ」と呼ばれ、多くのスタートアップ企業や多国籍企業の研究開発拠点が集積している。

- 研究開発(R&D)投資:GDPに占める研究開発費の割合は世界トップクラスであり、政府、大学、民間企業が連携してイノベーションを推進している。

- 主要な技術革新分野:情報通信技術(ICT)、ライフサイエンス(バイオテクノロジー、医薬品)、クリーンテック(水処理技術、再生可能エネルギー)、防衛技術などが挙げられる。

- 国際競争力:イスラエル企業は、技術力と革新性を武器に国際市場で高い競争力を有している。多くの企業がNASDAQなどの海外株式市場に上場している。

- 人材育成:質の高い理数系教育と、兵役経験(特に諜報部隊や技術部隊)を通じた実践的な技術習得が、優秀な技術者や起業家を育成する土壌となっている。

技術発展は経済成長に大きく貢献する一方、高度なスキルを持つ人材とそうでない人材との間の所得格差を拡大させる要因ともなっている。また、ハイテク産業の労働環境は一般的に良好とされるが、長時間労働などの課題も指摘されることがある。

6.3. エネルギー

イスラエルは、歴史的にエネルギー資源の多くを輸入に依存してきたが、近年、東地中海で大規模な天然ガス田が発見され、エネルギー事情は大きく変化しつつある。

- 主要エネルギー源:かつては石油と石炭が主要なエネルギー源であったが、天然ガスの発見・開発により、発電や産業における天然ガスの利用が急速に拡大している。

- 天然ガス開発:2000年代後半以降、沖合でタマルガス田やリヴァイアサンガス田といった大規模なガス田が相次いで発見された。これらのガス田からの生産は、イスラエルのエネルギー自給率向上に大きく貢献し、将来的には輸出も視野に入れられている。天然ガス開発は、経済的恩恵をもたらす一方で、環境への影響や、ガス田の権益をめぐる周辺国との関係(特にレバノンとの海上境界線問題など)といった課題も抱えている。

- 再生可能エネルギー:イスラエルは日照時間が長く、太陽エネルギーの利用に適した環境にある。太陽熱温水器の普及率は世界でもトップクラスであり、太陽光発電の導入も進められている。政府は再生可能エネルギーの発電割合を高める目標を掲げているが、土地の制約や送電網の整備などが課題となっている。風力発電やバイオマスエネルギーの開発も一部で行われている。

- エネルギー安全保障:天然ガスの発見によりエネルギー安全保障は向上したが、依然として地政学的リスクやインフラの脆弱性といった課題は残る。エネルギー供給源の多様化や、エネルギー効率の向上、近隣諸国とのエネルギー協力などが模索されている。

エネルギー政策の決定は、経済性、環境保護、エネルギー安全保障、そして地域住民や国際関係への影響など、多角的な観点から検討される必要がある。

6.4. 交通

イスラエルは比較的小さな国土を持つが、経済活動と国民生活を支えるために多様な交通インフラが整備されている。

- 道路:国内の主要な交通手段は自動車であり、道路網は比較的よく整備されている。高速道路(トールロードと無料区間がある)が主要都市間を結んでいるが、特にテルアビブを中心とするグッシュ・ダン都市圏では交通渋滞が深刻な問題となっている。公共交通機関としてはバスが主要な役割を担っており、都市間および都市内路線が多数運行されている。

- 鉄道:イスラエル鉄道が国内の旅客および貨物輸送を担っている。近年、テルアビブとエルサレムを結ぶ高速鉄道が開通するなど、路線の近代化と延伸が進められている。通勤客の増加に伴い、都市部へのアクセス改善が図られている。

- 航空:主要な国際空港はテルアビブ近郊のベン・グリオン国際空港であり、国際線のハブ空港となっている。国内線は、南部のリゾート都市エイラートへの路線などが運航されている。ハイファにも小規模な空港がある。

- 港湾:地中海側のハイファ港とアシュドッド港が主要な国際貿易港であり、コンテナ貨物や一般貨物を取り扱っている。紅海側にはエイラート港があり、主にアジア方面との貿易に利用される。

交通網の整備は、地域開発や経済成長に不可欠である一方、環境への負荷や、特にヨルダン川西岸地区におけるパレスチナ人住民の移動制限との関連で、政治的な側面も持つ。公共交通システムの拡充、交通渋滞の緩和、環境負荷の低減などが今後の課題となっている。

6.5. 観光

イスラエルは、豊かな歴史、宗教的遺産、多様な自然景観を背景に、世界中から多くの観光客を惹きつけている。観光産業は、外貨獲得や雇用創出の面でイスラエル経済にとって重要な役割を果たしている。

主要な観光資源:

- 宗教的聖地:エルサレムはユダヤ教、キリスト教、イスラム教の三大一神教の聖地であり、嘆きの壁、聖墳墓教会、岩のドーム、アル=アクサー・モスクなど、数多くの重要な宗教施設がある。その他、キリスト教徒にとってはナザレ(受胎告知の地)、ガリラヤ湖周辺(イエス・キリストの宣教活動の地)、ベツレヘム(イエス生誕の地、パレスチナ自治区内)など。ユダヤ教徒にとってはティベリアやサフェド(カバラの中心地)など。

- 歴史的遺跡:マサダ要塞(ユダヤ戦争の最後の拠点)、カエサレア(ローマ時代の港湾都市遺跡)、アッコ(十字軍時代の港町、世界遺産)、ベト・シェアリム(古代ユダヤ人のネクロポリス、世界遺産)など、数千年にわたる歴史を物語る遺跡が各地に点在する。

- 自然景観:地中海の美しいビーチ、死海(浮遊体験ができる塩湖)、ネゲブ砂漠の壮大な景観、エイラートのサンゴ礁(紅海)、ガリラヤ地方の緑豊かな丘陵地帯など、多様な自然が楽しめる。

- 文化・近代都市:テルアビブは、「白い都市」として知られるバウハウス様式の建築群(世界遺産)や、活気あるナイトライフ、美術館、ビーチリゾートとして人気がある。

観光産業の現状と経済的影響:

観光客数は年によって変動するが、通常、年間数百万人規模の外国人観光客が訪れる。主な観光客の出身国は、アメリカ、ロシア、フランス、ドイツ、イギリスなどである。観光収入はGDPの数パーセントを占め、多くの雇用を生み出している。

しかし、イスラエルおよび周辺地域の政情不安や安全保障上の懸念は、観光産業に大きな影響を与える要因となる。紛争やテロ事件が発生すると、観光客数が急減することがある。

観光開発が文化遺産や地域社会に与える影響:

観光開発は経済的利益をもたらす一方、文化遺産の保護や地域社会への影響という課題も伴う。エルサレム旧市街などの歴史的地区では、過度の観光化による環境悪化や住民生活への影響が懸念されている。また、占領下のパレスチナ自治区内の観光地(ベツレヘムなど)へのアクセスや、観光収入の分配なども政治的な問題と絡み合っている。持続可能な観光開発と、文化遺産の適切な保存・管理が求められている。

6.6. 不動産

イスラエルの不動産市場は、国内経済および社会において重要な位置を占めている。特に主要都市部では、住宅価格の高騰が長年にわたり社会問題化している。

住宅市場の動向と不動産価格:

- イスラエルの不動産価格、特に住宅価格は、2000年代後半から大幅な上昇傾向が続いている。主な要因としては、低い金利、住宅供給の不足、人口増加(自然増および移民)、海外からの投資などが挙げられる。

- 特にテルアビブやエルサレムといった大都市中心部では、住宅価格が非常に高水準にあり、一般市民、特に若年層や中所得者層にとって住宅取得が極めて困難になっている。

- 政府は住宅価格抑制のために、土地供給の拡大、建設規制の緩和、住宅ローン規制、賃貸市場の整備など、様々な政策を試みてきたが、価格上昇の勢いを完全に止めるには至っていない。

- 住宅ローン金利の変動や、インフレ率、政府の政策変更などが市場に影響を与える。

主要な開発状況:

- 都市部では、高層マンションや住宅地の新規開発が続けられている。また、老朽化した建物を建て替える都市再開発プロジェクト(פינוי בינויピヌイ・ビヌイヘブライ語 - 立ち退き・建設)も活発に行われている。

- ヨルダン川西岸地区におけるイスラエル入植地の建設・拡大も、不動産開発の一環として進められており、これは国際法違反として国際的な批判の対象となっている。

- 商業用不動産市場(オフィス、商業施設など)も、経済成長に伴い活発な動きを見せているが、景気変動やリモートワークの普及などの影響を受ける。

住宅問題が社会に与える影響:

- 住宅価格の高騰は、若者の独立や家族形成を困難にし、都市部から郊外への人口流出を促す要因となっている。

- 所得格差の拡大と関連し、住宅所有者と非所有者の間の資産格差を広げている。

- 高額な家賃負担は、家計を圧迫し、生活水準の低下や貧困リスクの増大につながる可能性がある。

- 2011年には、住宅価格の高騰や生活費の上昇に対する大規模な社会抗議運動(テント村抗議運動)が発生し、住宅問題が重要な政治課題であることを示した。

- 政府は、公営住宅の供給や、低所得者向けの住宅支援プログラムなどを実施しているが、需要に対して供給が追いついていない状況が続いている。

不動産市場の安定化と、手頃な価格の住宅供給の確保は、イスラエル社会の持続可能性にとって重要な課題である。

7. 人口

イスラエルは多様な民族、宗教、文化的背景を持つ人々が共存する移民国家である。人口構成の動態は、国内の社会・経済・政治に大きな影響を与え続けている。

2023年現在、イスラエルの総人口は約970万人である。

民族構成:

- ユダヤ人:約73.5%(約710万人)。イスラエルの多数派を形成する。ユダヤ人内部も出身地や宗教的信条により多様である。

- アシュケナジム(主に東欧・中欧系)

- セファルディム(主にスペイン・ポルトガル・北アフリカ・バルカン半島系)

- ミズラヒム(主に中東・北アフリカ・中央アジアのアラブ諸国やイスラム圏出身)

- その他(エチオピア系(ベタ・イスラエル)、インド系(ブネイ・メナシェなど)など)

近年は、これらのグループ間の通婚も進んでいる。

- アラブ人:約21%(約200万人)。イスラエル最大の少数派民族。その多くはイスラエル市民(アラブ系イスラエル人)であり、主にイスラム教徒(スンニ派が多数)だが、キリスト教徒やドゥルーズ派も含まれる。東エルサレムやゴラン高原の住民もこの統計に含まれることが多い。

- その他:約5.5%(約50万人)。帰還法の規定により移住したがユダヤ教の宗教法(ハラーハー)上はユダヤ人とは認められない旧ソ連邦からの移民(非ハラーハー的ユダヤ人)や、非アラブ系のキリスト教徒(アルメニア人など)、チェルケス人、その他宗教的・民族的所属を特定しない人々などが含まれる。

人口増加:

イスラエルの人口は、出生率の高さ(特にユダヤ教超正統派や一部のアラブ人コミュニティ)と、ユダヤ人移民(アリーヤー)の受け入れにより、比較的高い増加率を維持している。

社会統合の課題と文化的多様性:

イスラエル社会は、異なる民族、宗教、文化的背景を持つ集団間の緊張や対立を抱えながらも、共存を模索してきた。- ユダヤ人社会内部でも、世俗派と宗教派(特に超正統派)の間の価値観の対立、アシュケナジムとミズラヒムの間の歴史的な社会経済的格差(現在は縮小傾向)などが存在する。

- アラブ系イスラエル人は、イスラエル国民としての権利を持つ一方で、言語、文化、宗教の違いや、パレスチナ問題に起因する政治的緊張の中で、差別や社会経済的格差に直面していると指摘されることが多い。

- 旧ソ連やエチオピアからの移民の社会統合も重要な課題である。

これらの多様性は、イスラエル文化の豊かさの源泉であると同時に、社会の結束や国民的アイデンティティの形成において、継続的な努力と対話を必要とする課題を提示している。

7.1. 主要都市

テルアビブ都市圏のパノラマ イスラエルには、人口、経済、文化において重要な役割を果たすいくつかの主要都市が存在する。

- エルサレム:人口約94万人(2020年、東エルサレムを含む)。イスラエルが首都と宣言している都市であり、クネセト(国会)、政府機関、最高裁判所などが置かれている。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地が集中する歴史的・宗教的に極めて重要な都市である。経済的には政府関連機関や観光業が中心だが、近年はハイテク産業も成長している。東エルサレムの地位は国際的に争点となっており、都市内のユダヤ人地区とアラブ人地区の分離や格差も課題である。

- テルアビブ(正式名称:テルアビブ=ヤッファ):人口約46万人(2020年)、周辺都市を含むグッシュ・ダン都市圏の人口は約400万人。イスラエルの経済・商業・文化の中心地であり、事実上の国際的な玄関口となっている。「白い都市」として知られるバウハウス様式の建築群はユネスコ世界遺産に登録されている。活気あるナイトライフ、ビーチ、美術館、劇場などが多く、国際的なビジネス拠点でもある。不動産価格の高騰が深刻な都市問題となっている。

- ハイファ:人口約28万人(2020年)、都市圏人口約90万人。イスラエル北部最大の都市であり、重要な港湾都市。イスラエル工科大学(テクニオン)やハイファ大学を擁する学術都市でもある。ユダヤ人とアラブ人が比較的共存している多文化都市として知られ、バハーイー教の世界センター(世界遺産)がある。工業都市としての側面も持つが、近年はハイテク産業も発展している。

- リション・レジオン:人口約26万人(2020年)。テルアビブの南に位置する衛星都市で、グッシュ・ダン都市圏の一部を構成する。商業施設や工業団地が発展している。

- ペタク・チクヴァ:人口約25万人(2020年)。テルアビブの東に位置する。医療機関が集積しているほか、工業や商業も盛ん。

- アシュドッド:人口約23万人(2020年)。地中海沿岸南部に位置するイスラエル最大の貨物港を持つ港湾都市。工業も発展している。

- ネタニヤ:人口約22万人(2020年)。地中海沿岸中部に位置するリゾート都市。ダイヤモンド加工業の中心地の一つでもある。

- ベエルシェバ:人口約21万人(2020年)。ネゲブ砂漠北部最大の都市であり、「ネゲブの首都」と呼ばれる。ベン=グリオン大学があり、ハイテク産業の拠点としても成長している。

これらの主要都市は、それぞれ異なる特徴を持ちながらイスラエルの発展を支えているが、交通渋滞、住宅問題、環境問題など、都市特有の課題も抱えている。

7.2. 言語

ヘブライ語、アラビア語、英語で表記されたイスラエルの道路標識 イスラエルの公用語はヘブライ語である。ヘブライ語は、国家の主要言語であり、教育、行政、メディア、日常生活のあらゆる場面で広く使用されている。古代ヘブライ語は紀元前後から主に宗教儀礼や書物の言語となっていたが、19世紀後半からのシオニズム運動と共に口語としての復興運動が進められ、イスラエル建国とともに国家の言語として再生された。

アラビア語は、2018年のユダヤ人国家法制定まではヘブライ語と並ぶ公用語であったが、同法により「特別な地位を持つ言語」と位置づけられた。実際には、アラブ系イスラエル市民(人口の約21%)の母語であり、彼らのコミュニティ内や教育、メディアなどで広く使用されている。アラブ系市民を対象とする学校ではアラビア語で教育が行われ、ヘブライ語も教えられる。また、道路標識や公的機関の案内などには、ヘブライ語、アラビア語、英語の三言語表記が多く見られる。

英語は公用語ではないが、イギリス委任統治時代の影響や国際的なコミュニケーションの重要性から、事実上の第二言語として広く通用している。学校教育では早期から教えられ、高等教育機関やビジネス、観光業などでも頻繁に使用される。多くのテレビ番組が英語で放送され、ヘブライ語またはアラビア語の字幕が付いている。

その他の言語:

イスラエルは移民国家であるため、国内では多様な言語が話されている。- ロシア語:1990年代以降の旧ソ連からの大量移民(約100万人)により、ロシア語話者コミュニティは非常に大きい。ロシア語の新聞、テレビチャンネル、文化施設などが存在する。

- アムハラ語:エチオピアからのユダヤ人移民(ベタ・イスラエル)のコミュニティで使用される。

- フランス語:主にフランスや北アフリカからの移民およびその子孫によって話される。

- イディッシュ語:かつて東欧系ユダヤ人(アシュケナジム)の間で広く話されていたが、ヘブライ語復興運動の中でその使用は後退した。しかし、一部の超正統派コミュニティなどでは依然として使用されている。

- その他、スペイン語、ルーマニア語、ポーランド語、ハンガリー語、ペルシア語など、移民の出身国に応じた様々な言語が、それぞれのコミュニティ内で維持されている。

言語政策は、多文化共生と国家統合のバランスを取る上で重要な課題である。ヘブライ語の振興が国家の基本方針であるが、アラビア語の地位や少数派言語の保持も議論の対象となっている。

7.3. 宗教

エルサレムの岩のドームと嘆きの壁 イスラエルは、国家としての宗教を公式には定めていないが、ユダヤ教が歴史的・文化的に国家と深く結びついており、国民の多数派を占めている。信教の自由は基本法で保障されているが、宗教と国家の関係は複雑であり、しばしば政治的・社会的な争点となる。

宗教構成(2022年推定):- ユダヤ教:約73.5%。イスラエル国民の多数派。ユダヤ教徒内部でも、信仰のあり方や戒律の遵守度合いによって多様な宗派・グループが存在する。

- ハレディーム(超正統派):約13%。戒律を厳格に遵守し、独自のコミュニティを形成。

- ダティーム(宗教派・正統派):約10-15%。戒律を遵守しつつ、現代社会との関わりも持つ。

- マソルティーム(伝統派):約30-40%。ユダヤ教の伝統や文化を尊重するが、戒律の遵守度は個人差が大きい。

- ヒロニーム(世俗派):約40-45%。ユダヤ人としての民族的・文化的アイデンティティは持つが、宗教的戒律にはあまり縛られない。

- イスラム教:約18.1%。イスラエル最大の少数派宗教。主にアラブ系イスラエル人であり、その多くはスンナ派である。

- キリスト教:約1.9%。主にアラブ系イスラエル人のキリスト教徒(ギリシャ正教、カトリック、プロテスタントなど)だが、アルメニア人コミュニティや、近年の移民・外国人労働者の中にも信者がいる。メシアニック・ジュダイズムの信者も一部存在するが、ユダヤ教主流派からはユダヤ教とは見なされていない。

- ドゥルーズ派:約1.6%。イスラエル北部に主に居住するアラビア語を話す宗教集団。独自の信仰を持ち、イスラエル国防軍への兵役義務がある。

- その他:約4.9%。バハーイー教(世界センターがハイファにある)、仏教、ヒンドゥー教などの信者、および特定の宗教的所属を持たない人々が含まれる。

宗教と国家の関係:

イスラエルでは、結婚、離婚、埋葬などの個人の身分事項は、各宗教コミュニティの宗教裁判所(ユダヤ教ラビ裁判所、イスラム教シャリーア裁判所など)が管轄している。これはオスマン帝国時代のミッレト制の名残であり、宗教と国家の完全な分離がなされていないことを示している。

安息日(シャバット、金曜日の日没から土曜日の日没まで)は公的な休息日であり、多くの公共交通機関や商業施設が休業する。食品のカシュルート(ユダヤ教の食事規定)も、公的機関や軍隊などで広く遵守されている。

宗教と国家のあり方、特にユダヤ教の役割や宗教的戒律の公的生活への適用範囲をめぐっては、世俗派と宗教派の間で長年対立が続いており、政治的な重要課題となっている。信教の自由の保障と、国家の「ユダヤ的性格」の維持とのバランスが常に問われている。7.4. 教育

バル=イラン大学の多分野脳研究センター イスラエルは教育を非常に重視しており、その教育水準は国際的に高い評価を受けている。教育は、国家の発展と社会の進歩のための基本的な要素と考えられている。

教育制度:

イスラエルの学校制度は、以下の段階に分かれている。- 就学前教育(幼稚園):3歳から5歳まで。一部は義務教育に含まれる。

- 初等教育(小学校):6年間(1年生から6年生)。

- 中等教育前期(中学校):3年間(7年生から9年生)。

- 中等教育後期(高等学校):3年間(10年生から12年生)。

義務教育は、法律上3歳から18歳までの15年間と定められている(段階的に実施)。公立学校の授業料は高等学校まで無料である。

高等学校卒業時には、大学入学資格試験でもある「バグルート」と呼ばれる全国統一試験が行われる。バグルートの成績は、大学進学や将来のキャリアに大きな影響を与える。

学校の種類:

教育法に基づき、主に以下の5種類の学校が存在する。

1. 国立世俗学校:ユダヤ系生徒の多数が通う。一般的なカリキュラムで教育が行われる。

2. 国立宗教学校:ユダヤ教の教えや伝統を重視したカリキュラムが組まれている。

3. 超正統派学校(独立教育学校群):超正統派ユダヤ教徒の子弟が通う。宗教教育に特化しており、一般科目の比重が低い場合がある。政府の監督や財政支援のあり方がしばしば議論となる。

4. アラブ系学校:アラブ系イスラエル市民の子弟が通う。授業は主にアラビア語で行われ、ヘブライ語も教えられる。イスラエルの歴史や公民教育の内容が、ユダヤ系学校と異なる場合がある。

5. コミュニティ学校(キブツやモシャブの学校など)。

高等教育:

イスラエルには、研究大学としてヘブライ大学エルサレム校、テルアビブ大学、イスラエル工科大学(テクニオン)、ヴァイツマン科学研究所、バル=イラン大学、ハイファ大学、ネゲヴ・ベン=グリオン大学、アリエル大学などがあり、国際的に高い評価を得ている。その他、多くの単科大学(カレッジ)が存在する。

高等教育進学率は高く、特に科学技術分野の人材育成に力が入れられている。

教育水準と課題:

イスラエルは、OECD諸国の中でも高等教育修了者の割合が高い国の一つである。識字率は約97.8%(2015年)と非常に高い。

しかし、教育格差も課題として存在する。ユダヤ系とアラブ系の学校間での予算配分や教育の質の差、超正統派コミュニティにおける一般科目の教育不足、社会経済的背景による学力差などが指摘されている。

また、兵役(通常18歳から)を終えてから大学に進学する者が多いため、大学生の平均年齢は他の先進国と比較して高い傾向がある。

8. 文化

イスラエルの文化は、数千年におよぶユダヤ人の歴史と伝統、世界各地からの移民が持ち込んだ多様な文化的要素、そして中東という地理的環境が融合して形成された、非常に豊かでダイナミックなものである。

8.1. 文学

イスラエル文学は、主にヘブライ語で書かれた詩や散文を指す。20世紀初頭からのヘブライ語復興運動と深く結びついて発展してきた。

初期のヘブライ文学は、ハイム・ナフマン・ビアリクやシャウル・チェルニホフスキーといった詩人たちが、ディアスポラ文学の伝統とシオニズムの理想を融合させた作品を生み出した。

イスラエル建国後は、建国の苦難や戦争、ホロコーストの記憶、移民たちの新しい土地での葛藤、国家アイデンティティの模索などが主要なテーマとなった。シュムエル・ヨセフ・アグノンは、伝統的なユダヤ人の生活と近代化の狭間で揺れ動く人間像を描き、1966年にノーベル文学賞を受賞した。

現代のイスラエル文学は、アモス・オズ、デイヴィッド・グロスマン、アハロン・アッペルフェルド、A・B・イェホシュアといった国際的に評価の高い作家たちによって担われている。彼らの作品は、パレスチナ問題、宗教と世俗の対立、個人の内面描写など、多様なテーマを扱い、多くが外国語に翻訳されている。エトガル・ケレットのような、現代的で実験的な作風の作家も人気がある。

アラブ系イスラエル人作家によるアラビア語またはヘブライ語の文学も存在し、エミール・ハビービーやサイード・カシューアなどが知られている。彼らの作品は、イスラエル社会におけるアラブ系住民の経験やアイデンティティの問題を鋭く描いている。

詩も依然として盛んであり、イェフダ・アミハイ、ナタン・アルテルマン、レア・ゴルトベルク、ダリア・ラヴィコヴィッチなどが代表的な詩人として挙げられる。

毎年開催されるヘブライ書籍週間は、国民的な文化イベントとなっている。法律により、イスラエルで出版された全ての印刷物は、2部をイスラエル国立図書館に納本することが義務付けられている。

8.2. 音楽と舞踊

イスラエルの音楽は、東欧系ユダヤ人のクレズマー、中東や北アフリカのユダヤ人の伝統音楽(ミズラヒ音楽、セファルディ音楽)、アラブ音楽、地中海音楽、そして西洋のクラシック音楽やポピュラー音楽など、多様な要素が混ざり合っているのが特徴である。

- クラシック音楽:イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団は世界的に有名なオーケストラであり、イツァーク・パールマンやピンカス・ズーカーマンのような著名なヴァイオリニストを輩出している。

- ポピュラー音楽:イスラエルのポピュラー音楽(ロック、ポップス、ヒップホップなど)は国内で非常に人気があり、独自の発展を遂げている。オフラ・ハザは、伝統的なイエメン系ユダヤ音楽と現代的なポップスを融合させ、国際的な成功を収めた。ユーロビジョン・ソング・コンテストでは、イスラエルはこれまでに4度優勝している(1978年、1979年、1998年、2018年)。

- 民族音楽:建国期に生まれた「イスラエルの地の歌」(שירי ארץ ישראלシレイ・エレツ・イスラエルヘブライ語)と呼ばれるフォークソング群は、開拓精神や郷土愛を歌い、国民的な愛唱歌となっている。ミズラヒ音楽(中東・北アフリカ系ユダヤ人の音楽)は、アラブ音楽や地中海音楽の影響を強く受けており、イスラエルのポピュラー音楽にも大きな影響を与えている。

- 舞踊:ホラは、東ヨーロッパ起源の集団舞踊で、イスラエルを代表するフォークダンスとして知られる。現代舞踊も盛んであり、バットシェヴァ舞踊団などは国際的に高い評価を得ている。

音楽や舞踊は、異なる文化的背景を持つ人々の交流を促し、社会的なメッセージを伝える手段ともなっている。エイラートでは毎年紅海ジャズフェスティバルが開催される。

8.3. 映画と演劇

イスラエルの映画産業は、国内市場の規模は小さいものの、国際的に評価される作品を数多く生み出している。

- 映画:初期のイスラエル映画は、建国の英雄譚やシオニズムの理想を描くものが多かったが、次第に社会問題、パレスチナ問題、個人の葛藤など、より複雑なテーマを扱う作品が増えてきた。近年では、アカデミー国際長編映画賞にノミネートされる作品も複数出ている(例:『ボーフォート』、『戦場でワルツを』、『アジャミ』、『フットノート』)。テルアビブやエルサレム、ハイファなどでは国際映画祭が開催されている。パレスチナ系イスラエル人監督による作品も注目を集めており、彼らの視点から描かれる物語は、イスラエル・パレスチナの状況に新たな光を当てている(例:エリア・スレイマン、スハ・アラフなど)。

- 演劇:イスラエルには活発な演劇シーンが存在し、東ヨーロッパのイディッシュ演劇の伝統を受け継いでいる。ハビマー国立劇場(テルアビブ、1918年設立)はイスラエルで最も古いレパートリー劇場であり、国立劇場としての地位を確立している。その他、カメリ劇場(テルアビブ)、ゲシェル劇場(テルアビブ、主にロシア系移民によって設立)、ハイファ劇場などが主要な劇場として知られる。これらの劇場では、古典劇から現代劇、イスラエル人劇作家によるオリジナル作品まで、幅広い演目が上演されている。演劇は、社会批評や歴史認識、アイデンティティの問題などを探求する重要なプラットフォームとなっている。

映画や演劇は、イスラエル社会の多様な側面や直面する課題を反映し、国内外の観客に問題提起を行う役割を担っている。

8.4. 美術

イスラエルの美術は、20世紀初頭のベツァルエル美術工芸学校(エルサレム)の設立を一つの出発点とする。初期の作品は、聖書の場面やシオニズムの理想、パレスチナの風景などをロマンティックに描く傾向があった。

1920年代以降、ヨーロッパの近代美術、特にフランスのエコール・ド・パリの影響を受け、よりモダンな表現が追求されるようになった。マルク・シャガール、シャイム・スーティン、モイズ・キスリングといったユダヤ系作家も、間接的にイスラエル美術に影響を与えた。

イスラエル建国後は、戦争の経験、ホロコーストの記憶、国家建設の苦闘、移民社会の多様性などが、美術作品の主要なテーマとなった。モルデカイ・アルドンやヨセフ・ザリツキーらは、抽象表現を通じてイスラエルの風土や精神性を表現しようとした。

近年では、コンセプチュアル・アート、ビデオ・アート、インスタレーションなど、多様なメディアを用いた現代美術が盛んである。イスラエルの現代美術家たちは、政治的・社会的なテーマ(パレスチナ問題、ジェンダー、宗教と世俗の対立など)に積極的に取り組み、国際的な美術展にも多く参加している。

主要な美術館としては、エルサレムのイスラエル博物館(考古学から現代美術まで幅広いコレクションを所蔵)、テルアビブ美術館などがある。また、多くのギャラリーがテルアビブを中心に活動しており、若手アーティストの発表の場となっている。

美術作品は、イスラエルの複雑な歴史と現代社会を映し出す鏡であり、アイデンティティや記憶、社会正義をめぐる議論を喚起する力を持っている。

8.5. 建築

イスラエルの建築は、その歴史的経緯と多様な文化的影響を反映し、様々な様式が混在している。

- オスマン帝国時代以前:古代から中世にかけての遺跡(ローマ時代の都市、十字軍の城塞、マムルーク朝時代の建築など)が各地に残る。エルサレム旧市街の建築は、その代表例である。

- 20世紀初頭:シオニズム運動に伴う初期の入植地では、ヨーロッパの建築様式と現地の素材や気候を融合させようとする試みが見られた(折衷様式)。

- イギリス委任統治領時代:1920年代から1940年代にかけて、特にテルアビブを中心に、バウハウス様式(インターナショナル・スタイル)の建築が数多く建設された。これは、ナチス・ドイツから逃れてきたユダヤ人建築家(エーリッヒ・メンデルゾーンなど)の影響が大きい。テルアビブの「白い都市」は、この時期のバウハウス建築群としてユネスコ世界遺産に登録されている。機能性、簡潔な形態、白い壁などが特徴である。

- 建国初期(1950年代-1960年代):大量移民の受け入れと国家建設のため、迅速かつ安価な住宅供給が求められ、規格化された集合住宅が多く建設された。ブルータリズムの影響を受けたコンクリート打ち放しの公共建築も見られる。

- 現代:現代のイスラエル建築は、国際的な建築思潮を取り入れつつ、地域の気候風土や文化的多様性を反映した多様な表現が試みられている。高層ビル、公共施設、個人住宅などにおいて、著名なイスラエル人建築家や外国人建築家による革新的なデザインが見られる。都市計画においては、歴史的景観の保存と近代的な都市開発との調和、持続可能性などが課題となっている。

建築は、イスラエルの歴史、社会、イデオロギーを映し出す重要な文化的側面であり、住民の生活環境や都市のアイデンティティ形成に大きな影響を与えている。

8.6. メディア

イスラエルのメディアは、多様な意見や情報が比較的自由に流通している環境にあるが、安全保障問題やパレスチナ問題に関連する報道については、政府の圧力や自己検閲が存在すると指摘されることもある。

新聞:

イスラエルには、全国紙として複数のヘブライ語の日刊紙が存在し、それぞれ異なる政治的立場や編集方針を持つ。

- 『ハアレツ』(הארץヘブライ語):中道左派・リベラル系。調査報道や批判的な論調で知られる。英語版もある。

- 『イェディオト・アハロノト』(ידיעות אחרונותヘブライ語):中道系。国内最大の発行部数を誇る大衆紙。

- 『マアリヴ』(מעריבヘブライ語):中道右派系。かつては主要紙の一つだったが、近年経営難に直面。

- 『イスラエル・ハヨム』(ישראל היוםヘブライ語):右派系。近年発行部数を伸ばしている無料日刊紙。特定の政治家(特にベンヤミン・ネタニヤフ)に近いと評される。

その他、ロシア語、アラビア語、英語、フランス語など、各言語コミュニティ向けの新聞も発行されている。

放送:

- テレビ:かつては国営放送(イスラエル放送局、IBA)が中心だったが、1990年代以降、商業チャンネル(チャンネル2(後にチャンネル12と13に分割)、チャンネル10(後にチャンネル13に統合))が登場し、競争が激化した。2017年にIBAは解体され、新たな公共放送イスラエル公共放送協会(IPBC、通称:Kan)が発足した。ケーブルテレビや衛星放送も普及している。

- ラジオ:公共放送と多数の民間ラジオ局が存在する。

オンラインメディア:

インターネットの普及に伴い、オンラインニュースサイトやブログ、ソーシャルメディアが情報源として重要な役割を果たすようになっている。主要新聞社や放送局もオンライン版に力を入れている。

報道の自由:

イスラエルは、中東地域の中では比較的報道の自由度が高いとされる。しかし、軍事検閲制度が存在し、安全保障に関わる情報については報道が制限されることがある。また、パレスチナ問題に関する報道や、占領地におけるジャーナリストの活動は、イスラエル当局によって妨害されることがあると国際人権団体などから批判されている。国境なき記者団による2024年の報道の自由度ランキングでは、180カ国中101位であった。2023年パレスチナ・イスラエル戦争以降、ガザ地区からの報道を抑制しようとする動きや、イスラエル国内メディアへの偽情報の流入が指摘されている。2024年5月には、カタールの衛星テレビ局アルジャジーラの国内支局が閉鎖された。

メディアの多様性は、民主主義社会における重要な要素であるが、紛争や政治的対立がメディア報道に与える影響は、イスラエルにおいても常に議論の対象となっている。

8.7. 博物館

イスラエルには、その豊かな歴史、文化、芸術、科学技術を展示する多様な博物館が数多く存在する。人口当たりの博物館数は世界でもトップクラスと言われる。

主要な博物館:

- イスラエル博物館(エルサレム):イスラエル最大かつ最も重要な文化施設の一つ。考古学(世界的に有名な死海文書を収蔵する「死海文書館」を含む)、ユダヤ教美術・生活、美術(印象派から現代美術まで)など、幅広い分野のコレクションを誇る。広大な敷地内には、野外彫刻庭園や第二神殿時代のエルサレムの模型などもある。

- ヤド・ヴァシェム(エルサレム):ホロコースト(ショア)の犠牲者を追悼し、その歴史を記録・研究・教育するための国立記念館。膨大な資料、証言、遺品を収蔵し、ホロコーストに関する世界最大のアーカイブの一つである。歴史博物館、美術博物館、シナゴーグ、研究・教育センターなどから構成される。

- ANU - ユダヤ人博物館(テルアビブ、旧称:ディアスポラ博物館):世界各地のユダヤ人コミュニティの歴史、文化、生活をテーマにした博物館。イスラエル建国以前からのディアスポラの経験や、多様なユダヤ文化を紹介する。

- テルアビブ美術館:イスラエルおよび国際的な近現代美術の重要なコレクションを所蔵。特にイスラエル美術の包括的な展示で知られる。

- ハイファ国立科学技術産業博物館(マダテック、ハイファ):イスラエル最大の科学博物館。インタラクティブな展示を通じて、科学技術の原理や最新のイノベーションを紹介する。

- L.A.マイヤー記念イスラム美術館(エルサレム):イスラム世界の美術工芸品を幅広く収蔵。特に時計のコレクションが有名。

- ロックフェラー考古学博物館(東エルサレム):イギリス委任統治時代に設立された考古学博物館。パレスチナ地域の重要な考古学的発見物を展示。西アジアで発見された最初の人類化石「ガリラヤ人」の頭蓋骨も所蔵。

- エイラート海洋公園水中展望台:紅海のサンゴ礁と海洋生物を観察できる水中展望台と水族館。

これらの博物館は、イスラエルの歴史認識、文化的アイデンティティの形成、記憶の継承において重要な役割を果たしている。また、教育プログラムや特別展を通じて、国内外の訪問者に多様な学びの機会を提供している。

8.8. 料理

イスラエル料理は、ユダヤ人の伝統的な食文化(アシュケナジム料理、セファルディム料理、ミズラヒム料理など、ディアスポラで培われた多様なスタイルを含む)と、中東・地中海地域の食文化(レバント料理、アラブ料理など)が融合して形成された、非常に多彩で豊かな食文化である。

代表的な料理・食材:

- フムス (חומוסフムスヘブライ語): ゆでたヒヨコマメにタヒーニ(ゴマペースト)、ニンニク、レモン汁などを加えて作るペースト状の料理。ピタパンなどにつけて食べる。

- ファラフェル (פלאפלファラフェルヘブライ語): ヒヨコマメやソラマメのコロッケ。ピタパンに野菜などと一緒に挟んで食べることが多い。イスラエルの「国民食」とも言われる。

- シャクシューカ (שקשוקהシャクシューカヘブライ語): トマトソースに卵を落とし込んで煮た料理。主に朝食やブランチで食べられる。

- イスラエルサラダ (סלט ישראליサラット・イスラエリヘブライ語): キュウリ、トマト、タマネギ、パセリなどを細かく刻んでオリーブオイルとレモン汁で和えたサラダ。

- シュニッツェル (שניצלシュニッツェルヘブライ語): 仔牛や鶏肉のカツレツ。アシュケナジム料理の影響。

- サビフ (סביחサビフヘブライ語): ピタパンに揚げナス、ゆで卵、サラダ、タヒーニなどを挟んだサンドイッチ。イラク系ユダヤ人の伝統料理に由来。

- クスクス (קוסקוסクスクスヘブライ語): 北アフリカ起源の小麦粉を粒状にした主食。野菜や肉の煮込みと一緒に食べられる。

- ピタパン (פיתהピタヘブライ語): 中東で広く食べられる平たいパン。

- タヒーニ (טחינהタヒナヘブライ語): ゴマペースト。フムスやサラダのドレッシングなどに使われる。

- ザアタル (זעתרザアタルヘブライ語): タイム、ゴマ、スマックなどを混ぜたスパイスミックス。パンにつけたり、料理の風味付けに使われる。

- クナーファ (כנאפהクナーファヘブライ語): チーズと細い麺状の生地で作る甘いデザート。

食文化の特徴:

- カシュルート(ユダヤ教の食事規定):イスラエルではカシュルートを遵守する人が多く、スーパーマーケットやレストランでもカシュルートに対応した食品やメニューが一般的である。ただし、テルアビブなどの世俗的な都市では、非カシュルートのレストランも多い。

- 野菜と果物の豊富さ:地中海性気候の恩恵を受け、新鮮な野菜や果物が豊富に使われる。オリーブ、柑橘類、デーツ、ザクロなどが代表的。

- 乳製品:チーズ、ヨーグルト、ラバネ(水切りヨーグルト)などの乳製品もよく消費される。

- ストリートフードの多様性:ファラフェル、サビフ、シュワルマ(ケバブの一種)など、手軽で美味しいストリートフードが人気。

- 多文化の融合:世界各地からの移民が持ち込んだ食文化が影響し合い、新しい料理や食のスタイルが生まれている。「イスラエル・フュージョン」と呼ばれる現代的な料理も発展している。

イスラエル料理は、その多様性と新鮮な食材を活かした健康的なイメージから、近年国際的にも注目を集めている。食文化は、イスラエル社会の多文化性を反映し、人々のアイデンティティや日常生活と深く結びついている。

8.9. スポーツ

イスラエルでは、多様なスポーツが国民に親しまれており、プロスポーツリーグや国際大会での活躍も見られる。

人気スポーツ:

- サッカー:国内で最も人気のあるスポーツの一つ。プロサッカーリーグ「イスラエル・プレミアリーグ」があり、マッカビ・テルアビブFC、マッカビ・ハイファFC、ハポエル・ベエルシェバFCなどが強豪チームとして知られる。サッカーイスラエル代表は、地理的にはアジアに属するが、政治的な理由から欧州サッカー連盟(UEFA)に加盟しており、UEFA欧州選手権やFIFAワールドカップのヨーロッパ予選に参加している。過去には1970年のFIFAワールドカップ・メキシコ大会に出場した経験がある。

- バスケットボール:サッカーと並んで人気が高い。プロバスケットボールリーグ「イスラエル・バスケットボール・プレミアリーグ」があり、特にマッカビ・テルアビブBCはヨーロッパの強豪クラブとして知られ、ユーロリーグで複数回の優勝経験を持つ。

その他のスポーツ:

- 水泳、陸上競技、体操、柔道、テニス、ハンドボールなども人気がある。

- クラヴ・マガ:イスラエルで開発された近接格闘術・護身術。イスラエル国防軍や警察で採用されており、世界各国にも普及している。

- チェス:イスラエルはチェスの強豪国の一つであり、多くのグランドマスターを輩出している。

国際大会:

- オリンピック:イスラエルは夏季オリンピックに定期的に選手団を派遣しており、これまでに柔道、セーリング、体操などでメダルを獲得している。最初の金メダルは2004年アテネオリンピックのセーリング競技で獲得した。

- パラリンピック:パラリンピックにおいても多くのメダルを獲得しており、1968年にはテルアビブで夏季パラリンピックが開催された。

- マカビア競技大会:4年ごとにイスラエルで開催されるユダヤ人のための国際スポーツ大会。「ユダヤ人のオリンピック」とも呼ばれる。

スポーツは、イスラエル社会において国民の健康増進や娯楽だけでなく、民族間の交流(ユダヤ系とアラブ系の選手が同じチームでプレーすることなど)や、時には対立(スポーツイベントにおける政治的アピールなど)の側面も持つ。また、国際大会での活躍は、国家のプライドを高める役割も果たしている。