1. 概要

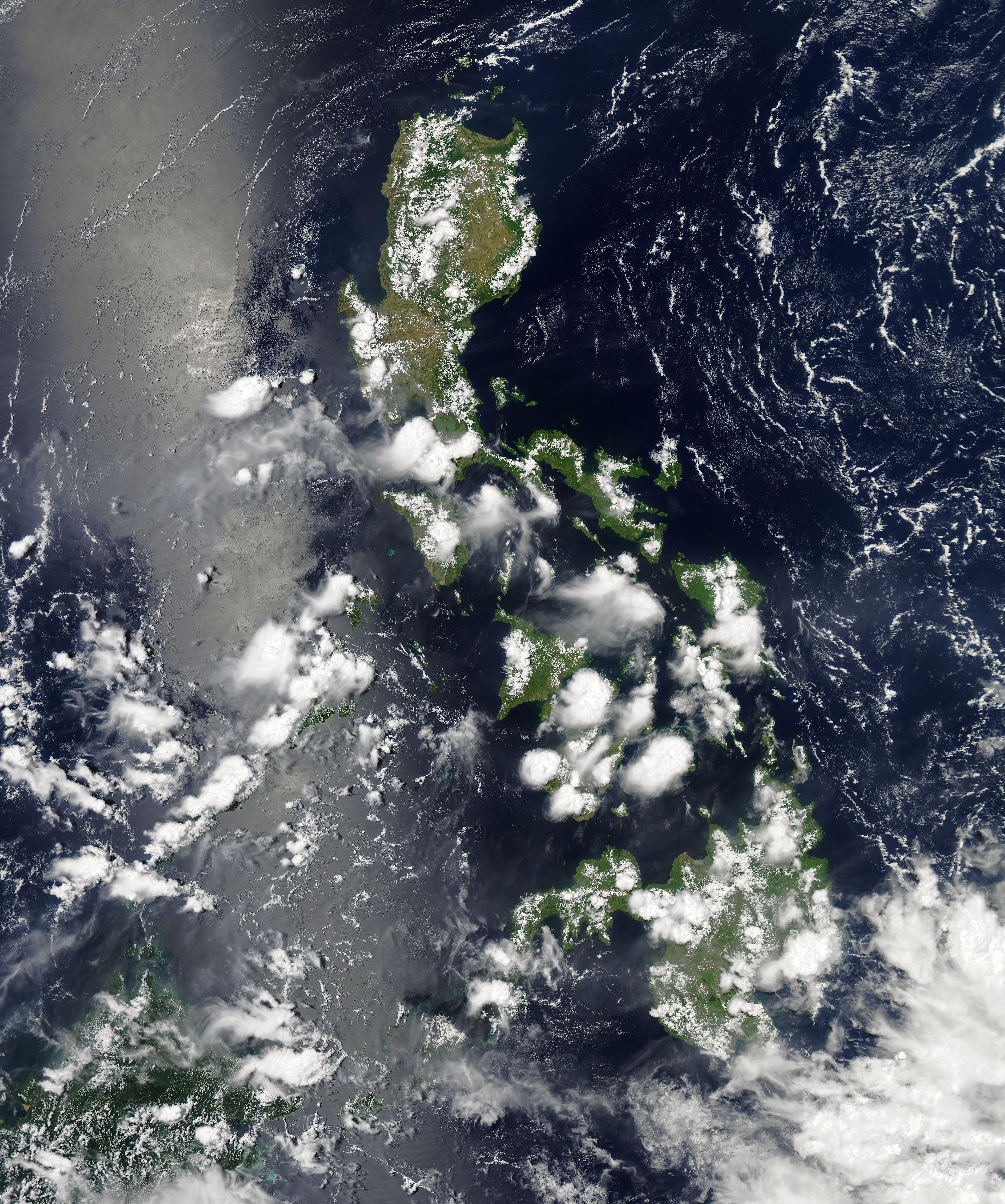

フィリピン共和国、通称フィリピンは、東南アジアに位置する立憲共和制国家である。西太平洋に位置し、7641の島々から成る島嶼国家であり、北のルソン海峡を隔てて台湾、西の南シナ海を隔ててベトナム、南西のスールー海を隔ててマレーシア、南のセレベス海を隔ててインドネシアと国境を接している。東にはフィリピン海とパラオが位置する。首都はルソン島のマニラ市(またはマニラ首都圏)である。総人口は1億1000万人を超え、世界で12番目に人口の多い国である。多様な民族と言語、文化が共存し、特に海外で働くフィリピン人労働者(OFW)は約1100万人に上り、世界各地で大規模なディアスポラコミュニティを形成している。

フィリピンの歴史は、先史時代のネグリト人の居住に始まり、オーストロネシア系民族の移住、ヒンドゥー教やイスラム教の影響を受けた王国群の成立を経て、16世紀にスペインの植民地となった。国名は当時のスペイン皇太子フェリペ(後のフェリペ2世)に因んで名付けられた。約330年間に及ぶスペイン統治下でカトリックが広まり、マニラはアカプルコとのガレオン貿易の拠点として栄えた。19世紀末にはフィリピン独立革命が起こり、短命ながらも第一共和国が樹立されたが、米西戦争の結果アメリカ合衆国の支配下に入った。第二次世界大戦中は日本軍に占領された時期を除きアメリカの統治が続き、1946年に独立を達成した。独立後は、マルコス独裁政権とその崩壊をもたらしたエドゥサ革命(ピープルパワー革命)など、民主化への道のりで多くの政治的変動を経験してきた。

現在のフィリピンは、大統領を元首とする立憲共和制国家であり、行政府、立法府、司法府の三権分立が定められている。経済は、農林水産業から製造業、そして近年成長著しいビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)などのサービス業へと構造転換を進めている新興工業国である。豊富な天然資源と高い生物多様性を有する一方、環太平洋火山帯に位置するため地震や台風などの自然災害の影響を受けやすい。国際的には、国際連合、東南アジア諸国連合(ASEAN)の創設メンバーであり、アジア太平洋経済協力(APEC)など多くの国際組織に積極的に参加している。

フィリピン社会は、家族中心主義や共同体意識といった伝統的価値観と、長年の植民地支配を通じて受容した西洋文化が融合した独自の文化を持つ。公用語はフィリピン語と英語であり、多様な地域言語も使用されている。国民の大多数はキリスト教徒であり、特にカトリックが主流であるが、南部ミンダナオ島を中心にイスラム教徒のコミュニティも存在する。フィリピンは多様な民族と文化が共存する国家であり、その歴史と社会は民主主義の発展、人権擁護、社会的公正の実現に向けた複雑な道のりを辿ってきた。

2. 国名

フィリピンの正式名称は、フィリピン語ではRepublika ng Pilipinasレプーブリカ・ナン・ピリピーナスフィリピン語、英語ではRepublic of the Philippinesリパブリック・オブ・ザ・フィリピンズ英語、スペイン語ではRepública de Filipinasレプブリカ・デ・フィリピナススペイン語である。日本語での通称は「フィリピン」。かつては「フイリッピン」や「ヒリピン」といった表記も用いられた。漢字表記では「比律賓」や「菲律賓」と書かれ、「比島」、「比」、「菲」などと略されることもある。

国名の由来は、16世紀のスペインによる植民地化時代に遡る。1542年、スペインの探検家ルイ・ロペス・デ・ビリャロボスが、当時のスペイン皇太子フェリペ(後の国王フェリペ2世)に敬意を表して、レイテ島とサマール島をLas Islas Felipinasフェリペの島々スペイン語と命名した。この名称が次第に諸島全体を指すようになり、スペインの植民地支配下における呼称として定着した。この他にも、スペイン人は当初、この地域をIslas del Poniente西方の島々スペイン語や、フェルディナンド・マゼランが命名したSan Lázaro聖ラザロの島々スペイン語などと呼んでいた。

フィリピン独立革命期には、マロロス議会がRepública Filipinaフィリピン共和国スペイン語を宣言した。アメリカ植民地時代には、当局はスペイン語の名称を翻訳した「フィリピン諸島」(the Philippine Islands英語)という呼称を用いた。その後、フィリピン自治法(ジョーンズ法)において、アメリカは「フィリピン諸島」から「フィリピン」(the Philippines英語)へと呼称を変更し始めた。公式名称である「フィリピン共和国」(Republic of the Philippines英語)は、1935年の憲法で将来の独立国家の名称として採用され、その後の全ての憲法改正においても維持されている。

このような歴史的経緯から、フィリピンという国名が植民地時代の名残であるとして、国名変更を求める議論が時折浮上する。国民的英雄とされるアンドレス・ボニファシオは、「タガログ族の国家」を意味する「カタガルガン」を提唱した。また、フェルディナンド・マルコス元大統領は、サンスクリット由来で「気高く生まれた」を意味するとされる「マハルリカ」への変更を試みたことがあり、ロドリゴ・ドゥテルテ元大統領も「マハルリカ」への変更に共感を示したことがある。

3. 歴史

フィリピンの歴史は、ネグリトの初期居住から始まり、オーストロネシア人の移住、古代国家の形成、イスラム教とキリスト教の伝播、スペインおよびアメリカによる植民地支配、そして独立後の民主化への道のりと、多様な文化的影響と政治的変遷を経て現代に至っている。

3.1. 先史時代 (900年以前)

フィリピン諸島における人類の居住の痕跡は古く、約70万9000年前のホミニンの活動証拠が発見されている。ルソン島のカラオ洞窟からは、約5万年から6万7000年前に生息していたとされる未知のヒト属「ホモ・ルゾネンシス」の骨が発見されている。現代人の最も古い遺骨は、パラワン島のタボン洞窟から出土したもので、放射性炭素年代測定により約4万7000年(±1万1000年から1万年)前のものであるとされている。このタボン人は、アフリカから南アジア沿岸ルートを経て、現在は水没したスンダランドやサフールランドを経由して到達した最初期の人類移住の子孫であるネグリトであると考えられている。

最初のオーストロネシア人は、紀元前2200年頃に台湾からフィリピンに到達し、バタネス諸島(そこでは「イジャン」として知られる石造りの要塞を築いた)やルソン島北部に定住した。紀元前2000年頃の翡翠製品も発見されており、台湾産の原料を用いてルソン島で作られたリングリング・オーと呼ばれる翡翠製品も存在した。紀元前1000年までには、諸島の住民は狩猟採集部族、戦士社会、高地における富裕層支配社会、港湾首長国という4つの社会類型に発展していた。

3.2. 古代国家とイスラム教の流入 (900年 - 1565年)

フィリピンにおける現存する最古の文字記録は、900年頃に古マレー語と初期カウィ文字で記されたラグナ銅版碑文である。14世紀までには、いくつかの大規模な沿岸集落が交易センターとして出現し、社会変化の中心となった。これらの古代国家群は、アジア各地の他国と交易を行っていた。中国との交易は唐代後期に始まり、宋代には拡大した。西暦1000年紀を通じて、一部の国家は中国の朝貢体制に組み込まれていた。広範な交易と外交は、中国南部(特に福建省南部)からの商人や移民をフィリピンにもたらし、彼らは徐々に定住し、現地の住民と混血していった。14世紀には、インド化したマジャパヒト王国を通じて、言語的用語や宗教的慣習といったインド文化の要素がフィリピンに広まり始めた。15世紀までには、イスラム教がスールー諸島に確立され、そこから各地へ伝播した。

10世紀から16世紀にかけてフィリピンで成立した主要な古代国家には、マイニラ、トンド、ナマヤン、カボロアン(パンガシナン)、セブ、ブトゥアン、マギンダナオ、ラナオ、スールー王国、マイなどがある。これらの初期国家は通常、貴族、自由民、そして依存的な債務奴隷という三層の社会構造を持っていた。貴族階級には「ダトゥ」と呼ばれる首長がおり、彼らは自治的な集団(バランガイまたはドゥロハン)を統治していた。バランガイが連合してより大きな集落や地理的に緩やかな同盟を形成すると、その中で最も尊敬されるメンバーが「パラマウント・ダトゥ」、「ラージャ」、または「スルタン」として認められ、コミュニティを支配した。14世紀から16世紀にかけての人口密度は、台風の頻発や環太平洋火山帯に位置することから低かったと考えられている。

1521年、ポルトガル人探検家フェルディナンド・マゼランがスペインのために諸島を領有宣言したが、マクタン島の戦いで首長ラプ=ラプの部下に敗れ戦死した。

3.3. スペイン植民地時代 (1565年 - 1898年)

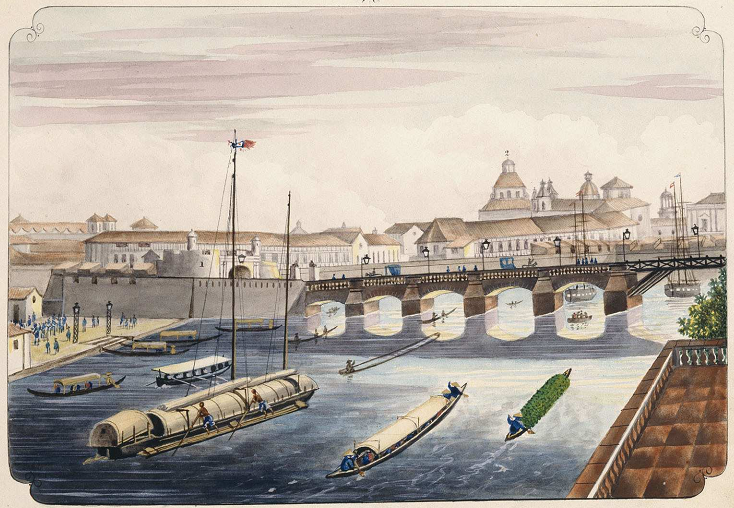

スペイン王権による統一と植民地化は、スペイン人探検家ミゲル・ロペス・デ・レガスピが1565年にヌエバ・エスパーニャ(現在のメキシコ)から到着したときに始まった。多くのフィリピン人が奴隷や強制労働者としてヌエバ・エスパーニャへ送られ、一方で多くのラテンアメリカ人が兵士や植民者としてフィリピンへ渡った。スペイン領マニラは1571年にフィリピン総督領およびスペイン領東インド(アジア太平洋地域のスペイン領)の首都となった。スペインは分割統治の原則を用いて現地の諸国家を侵略し、現在のフィリピンの大部分を単一の行政下に置いた。点在していたバランガイは意図的に町へと統合され、そこでカトリック宣教師が住民をキリスト教へと改宗させやすくなった。このキリスト教化は当初、習合的な性格を帯びていた。キリスト教化は主に平野部の定住民の間で時間をかけて進んだ。

1565年から1821年まで、フィリピンはメキシコシティを拠点とするヌエバ・エスパーニャ副王領の領土として統治され、メキシコ独立戦争後はマドリードから直接統治された。マニラは、ビコルやカヴィテで建造されたマニラ・ガレオン船による太平洋横断貿易の西側の拠点となった。

スペイン統治時代、スペインは先住民の反乱鎮圧や、モロの海賊行為、17世紀のオランダとの戦争(ラ・ナバル・デ・マニラの戦い)、18世紀のイギリスによるマニラ占領、南部ムスリムとの紛争など、外部からの軍事的攻撃への対応で国庫をほぼ破綻させた。フィリピンの行政はヌエバ・エスパーニャ経済の重荷と見なされ、放棄や他領土との交換が議論されたが、経済的潜在力、安全保障、そして同地域での宗教的改宗継続の願望から反対された。植民地はスペイン王室からの年間補助金(平均25万ペソ、通常アメリカ大陸からの銀75 tとして支払われた)で存続した。七年戦争中の1762年から1764年にかけてイギリス軍がマニラを占領したが、1763年のパリ条約でスペイン統治が回復した。スペインは東南アジアのムスリムとの戦争をレコンキスタの延長と見なしていた。スペイン・モロ紛争は何百年も続き、19世紀末にスペインはミンダナオ島とホロ島の一部を征服し、スールー王国のモロ人はスペインの宗主権を認めた。

19世紀になるとフィリピンの港は世界貿易に開かれ、フィリピン社会は変化し始めた。「フィリピン人」という言葉は、フィリピン生まれのスペイン人のみを指すのではなく、諸島全体の住民を包含するようになった。1872年、地元で徴募された植民地軍兵士200人と労働者、そして3人の活動家カトリック司祭(ゴンブルサ)が疑わしい理由で処刑された後、革命感情が高まった。これは、マルセロ・H・デル・ピラール、ホセ・リサール、グラシアノ・ロペス・ハエナ、マリアーノ・ポンセらが組織したプロパガンダ運動に影響を与え、フィリピンにおける政治改革を主張した。リサールは反乱罪で1896年12月30日に処刑され、彼の死はスペインに忠実だった多くの人々を急進化させた。改革の試みは抵抗に遭い、アンドレス・ボニファシオは1892年に秘密結社カティプナンを設立し、武力蜂起によるスペインからの独立を目指した。

3.3.1. フィリピン独立革命と第一共和国 (1896年 - 1901年)

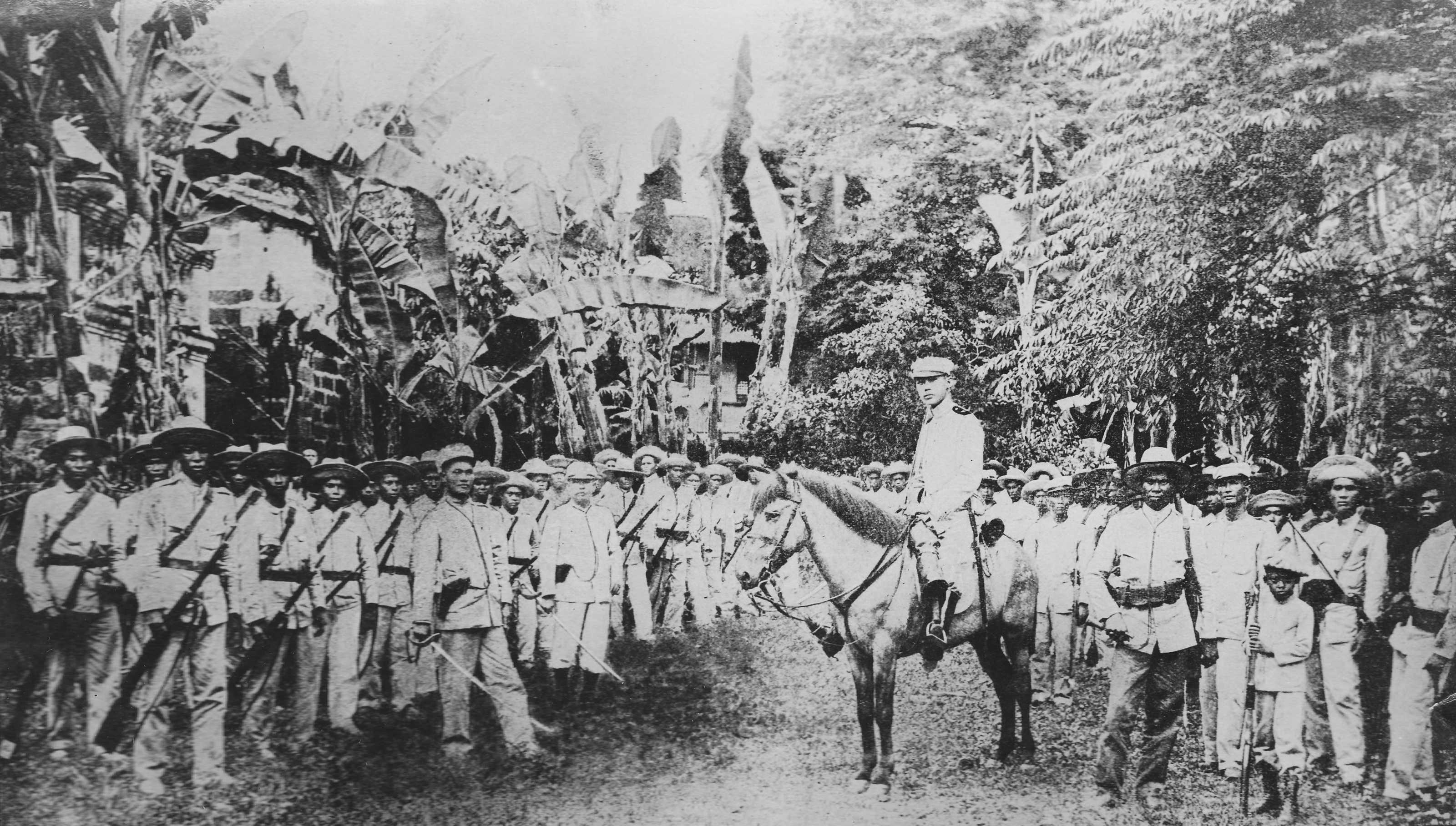

カティプナンの「プガド・ラウィンの叫び」は1896年にフィリピン独立革命を開始した。内部対立がテヘロス会議へとつながり、ボニファシオは地位を失い、エミリオ・アギナルドが革命の新たな指導者として選出された。1897年のビアクナバト協定により、香港に亡命政府(香港群島政府)が樹立された。翌年、米西戦争が勃発し、フィリピンにも波及した。アギナルドは帰国して革命を再開し、1898年6月12日にスペインからの独立を宣言した。1898年12月、米西戦争後、パリ条約によりフィリピンはプエルトリコ、グアムと共にスペインからアメリカ合衆国に割譲された。

フィリピン第一共和国は1899年1月21日に公布された。アメリカ合衆国による承認が得られなかったため、敵対行為が発生し、現地の米軍司令官が停戦提案を拒否し、新生共和国が宣戦布告した後、フィリピン・アメリカ戦争へとエスカレートした。この戦争は、主に飢饉と病気により25万人から100万人の民間人の死者を出した。多くのアメリカへの反抗者は捕虜収容所に送られ、そこで数千人が死亡した。

3.4. アメリカ植民地時代 (1898年 - 1946年)

1902年にフィリピン第一共和国が崩壊した後、1902年のフィリピン組織法によりアメリカの文民政府が樹立された。アメリカ軍は島の支配を確保し拡大し続け、フィリピン共和国の延長を試みたタガログ共和国を鎮圧し、スールー王国を確保し(キラム・ベイツ条約)、スペインの征服に抵抗してきた内陸山岳地帯の支配を確立し、かつてはムスリムが優勢だったミンダナオ島へのキリスト教徒の大規模な再定住を奨励した。

3.4.1. フィリピン・コモンウェルスと第二次世界大戦 (1935年 - 1946年)

フィリピンにおける文化的発展は国民的アイデンティティを強化し、タガログ語が他の地方言語よりも優位に立ち始めた。タフト委員会によって徐々に政府機能がフィリピン人に委譲された。1934年のタイディングス・マクダフィー法は、翌年のフィリピン・コモンウェルスの設立を通じて10年間の独立への移行期間を認め、マニュエル・L・ケソンが大統領、セルヒオ・オスメニャが副大統領となった。ケソンの優先事項は国防、社会正義、不平等、経済的多様化、そして国民性であった。フィリピン語(タガログ語の標準化された変種)が国語となり、女性参政権が導入され、農地改革が検討された。

1941年12月、第二次世界大戦中に日本帝国がフィリピンを侵攻し、ホセ・P・ラウレルを元首とする傀儡国家であるフィリピン第二共和国が樹立された。1942年初頭から、日本のフィリピン占領は大規模な地下ゲリラ活動によって抵抗された。戦争中には、バターン死の行進やマニラ大虐殺を含む残虐行為や戦争犯罪が行われた。フィリピンの抵抗勢力と連合軍は1944年から1945年にかけて日本軍を破った。戦争終結までに100万人以上のフィリピン人が死亡したと推定されている。1945年10月11日、フィリピンは国際連合の創設メンバーとなった。1946年7月4日、マニュエル・ロハス大統領の下、マニラ条約によりアメリカ合衆国から独立が承認された。

3.5. 独立以後 (1946年 - 現在)

独立後のフィリピンは、民主主義の発展、人権擁護、社会的公正の実現という課題に直面しながら、複雑な政治的・経済的変遷を経験してきた。この時代は、戦後復興の努力、マルコス独裁政権とその崩壊、そして現代に至るまでの民主化への道のりが特徴づけられる。

3.5.1. 戦後復興と初期共和国 (1946年 - 1965年)

戦後の国家再建努力とフクバラハップ反乱の終結は、ラモン・マグサイサイ大統領の任期中に成功したが、散発的な共産主義者の反乱はその後も長く続いた。マグサイサイの後継者であるカルロス・P・ガルシアの下で、政府はフィリピン人所有企業を奨励する「フィリピン人第一政策」を開始した。ガルシアの後を継いだディオスダド・マカパガルは、独立記念日を7月4日からエミリオ・アギナルドの宣言日である6月12日に変更し、北ボルネオ東部に対する領有権主張を追求した。

3.5.2. マルコス時代と戒엄령 (1965年 - 1986年)

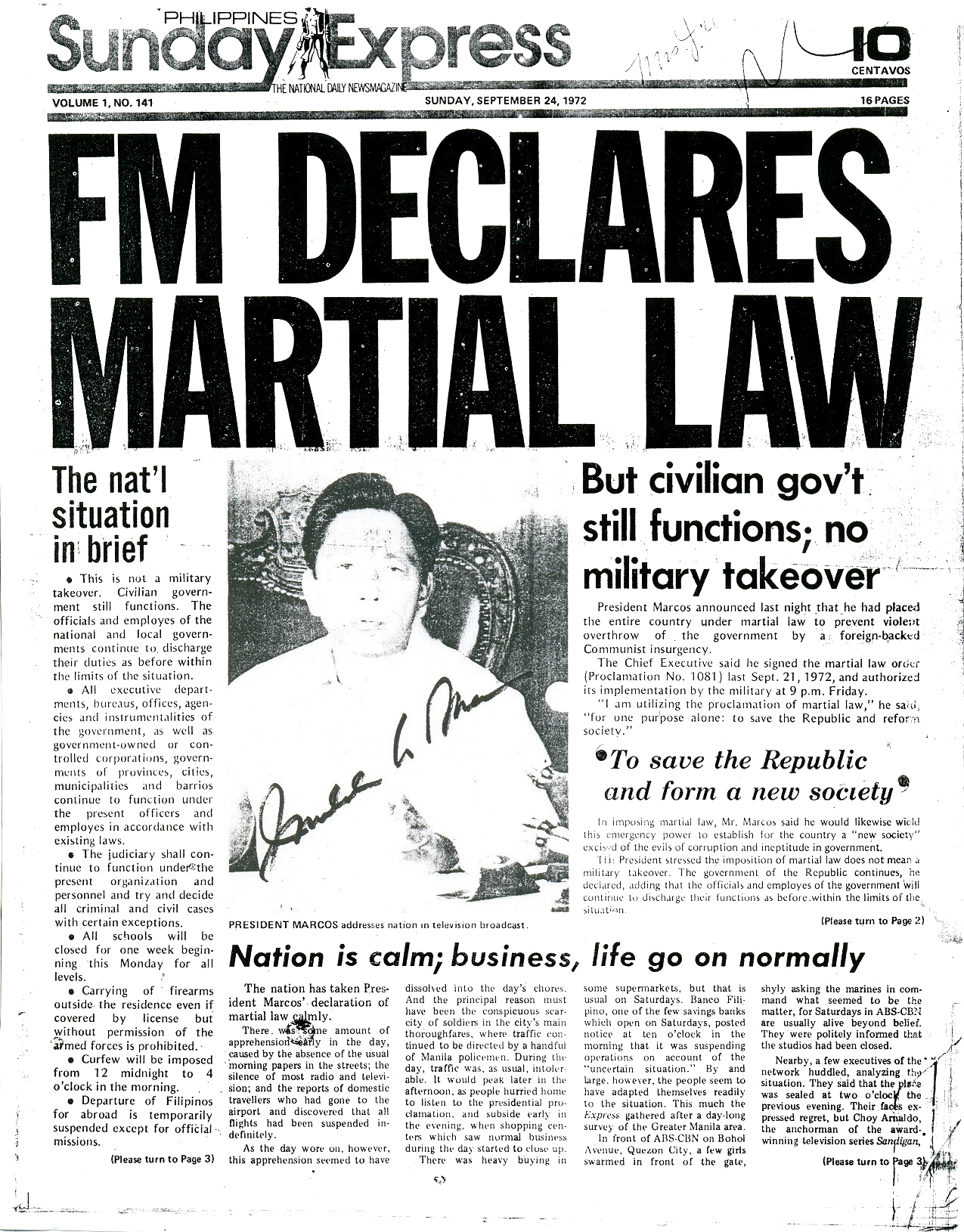

1965年、マカパガルはフェルディナンド・マルコスとの大統領選挙で敗れた。マルコスは任期初期に、主に外国からの借款で資金調達されたインフラプロジェクトを開始し、これが経済を改善させ、1969年の再選に貢献した。憲法で認められた最後の任期の終盤近く、マルコスは1972年9月21日に共産主義の脅威を口実に戒엄령を宣言し、布告による統治を開始した。この時代は、政治的抑圧、検閲、人権侵害によって特徴づけられた。マルコスの取り巻きが支配する独占企業が主要産業(伐採や放送を含む)に設立され、砂糖独占はネグロス島での飢饉を引き起こした。妻イメルダ・マルコスと共に、マルコスは数十億ドルの公金横領と汚職で告発された。マルコスが任期初期に多額の借款を行った結果、経済破綻が起こり、1984年と1985年には経済が年率7.3%縮小する1980年代初頭の不況によって悪化した。

1983年8月21日、マルコスの主要な政敵であった野党指導者ベニグノ・アキノ・ジュニア(ニノイ・アキノ)がニノイ・アキノ国際空港の滑走路で暗殺された。マルコスは1986年に臨時大統領選挙を実施し、勝利を宣言したが、その結果は広範に不正と見なされた。これに対する抗議活動がピープルパワー革命へと発展し、マルコスとその同盟者はハワイへの逃亡を余儀なくされた。アキノの未亡人コラソン・アキノが大統領に就任し、新憲法が公布された。

3.5.3. EDSA革命以後の民主主義移行期 (1986年 - 現在)

1986年に始まった民主主義の回復と政府改革は、国家債務、政府の腐敗、そしてクーデター未遂によって妨げられた。共産主義者の反乱とモロ分離主義者との軍事紛争は持続した。政権はまた、1991年6月のピナトゥボ山噴火を含む一連の災害にも直面した。アキノの後任にはフィデル・V・ラモスが就任し、彼は民営化と規制緩和によって国民経済を自由化した。ラモスの経済的成果は、1997年のアジア金融危機の勃発によって影を潜めた。

ラモスの後継者であるジョセフ・エストラーダは公共住宅を優先したが、汚職疑惑に直面し、これが2001年のEDSA第二革命による失脚と、2001年1月20日のグロリア・マカパガル・アロヨ副大統領の継承へとつながった。アロヨの9年間の政権は経済成長を特徴としたが、2004年の大統領選挙における選挙不正疑惑を含む汚職や政治スキャンダルによって汚された。経済成長はベニグノ・アキノ3世政権下でも続き、彼は良い統治と透明性を主張した。アキノ3世はモロ・イスラム解放戦線(MILF)との和平協定に署名し、バンサモロ自治地域を設立するバンサモロ基本法を制定したが、ママサパノの衝突により同法の成立が遅れた。

ピープルパワー革命後の統治に対する国民の不満の高まりは、2016年のポピュリストであるロドリゴ・ドゥテルテの選挙につながった。ドゥテルテ政権は、国内における自由主義の衰退を目の当たりにしたが、大部分は自由主義的な経済政策を維持した。ドゥテルテの優先事項の中には、経済成長を促進するためのインフラ支出の積極的な増加(「ビルド・ビルド・ビルド」計画)、バンサモロ基本法の制定、犯罪と共産主義者の反乱に対する取り締まりの強化、そして薬物蔓延を減少させたが超法規的殺害にもつながった麻薬撲滅キャンペーンがあった。2020年初頭、COVID-19パンデミックがフィリピンに到達し、全国的なロックダウンが必要となり、短期間ながら深刻な経済不況を引き起こした。ドゥテルテの政策継続を公約に掲げ、マルコスの息子であるボンボン・マルコスがドゥテルテの娘サラ・ドゥテルテと共に立候補し、2022年の選挙で勝利した。しかし、マルコスの親米外交政策への回帰は、ドゥテルテの対中融和政策からの転換と見なされ、南シナ海の領土紛争はその後エスカレートしている。

4. 地理

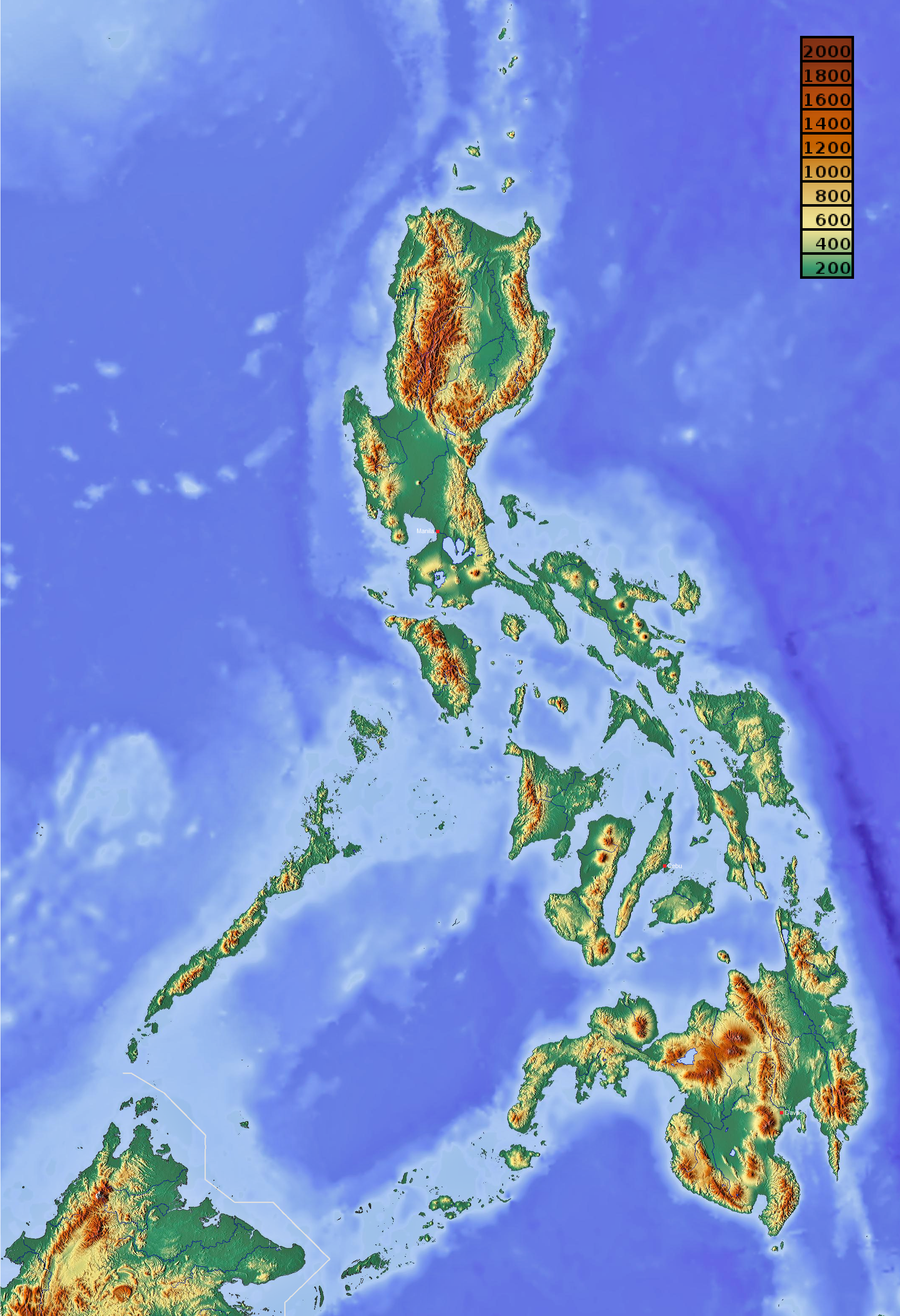

フィリピンは、約7641の島々からなる群島であり、総面積(内水面を含む)は約30.00 万 km2である。北から南へ1850 kmにわたって広がり、西は南シナ海、東はフィリピン海、南はセレベス海に面している。南西にはスールー海が広がる。フィリピンの主要な島は、ルソン島、ミンダナオ島、サマール島、ネグロス島、パラワン島、パナイ島、ミンドロ島、レイテ島、セブ島、ボホール島、マスバテ島であり、これら11島で国土総面積の約95パーセントを占める。フィリピンの海岸線の総延長は3.63 万 kmで、世界で5番目に長い。国の排他的経済水域は226.38 万 km2に及ぶ。

最高峰はミンダナオ島のアポ山で、標高は海抜2954 mである。最長の川はルソン島北部のカガヤン川で、約520 kmの長さを有する。首都マニラが面するマニラ湾は、国内最大の湖であるラグナ・デ・ベイとパシッグ川でつながっている。

環太平洋火山帯の西端に位置するため、フィリピンは頻繁な地震活動と火山活動に見舞われる。この地域は地震活動が活発で、複数の方向から互いに収束するプレートによって形成されてきた。毎日約5回の地震が記録されるが、そのほとんどは人間が感じるには弱すぎる。最近の主要な地震は、1976年のモロ湾地震と1990年のルソン島地震である。フィリピンには23の活火山があり、そのうちマヨン山、タール火山、カンラオン山、ブルサン山が最も多くの噴火記録を持つ。

複雑な地質構造と高い地震活動レベルの結果、フィリピンには貴重な鉱物資源が埋蔵されている。金鉱床は南アフリカに次ぐ世界第2位、大規模な銅鉱床、そして世界最大のパラジウム鉱床を有すると考えられている。2015年の金生産量は21 tであった。その他の鉱物には、クロム、ニッケル、モリブデン、白金、亜鉛などがある。しかし、管理の不備、法執行の甘さ、先住民コミュニティからの反対、そして過去の環境破壊により、これらの資源は大部分が未開発のままである。

4.1. 地形と地質

フィリピン諸島は、多様な地形的特徴を持つ。主要な山脈としては、ルソン島を南北に貫くシエラマドレ山脈、コルディリェラ中央山脈、ミンダナオ島のキタンラッド山脈やアポ山脈などがある。これらの山岳地帯は、国の面積の大きな部分を占めている。平野部は主に河川の流域や海岸沿いに広がり、ルソン島の中部平原(セントラル・ルソン平野)やカガヤンバレー、ミンダナオ島のコタバト平野などが主要な農業地帯となっている。

火山地形もフィリピンの顕著な特徴であり、マヨン山のような成層火山、タール火山のようなカルデラ火山など、様々な形態の火山が存在する。これらの火山活動は、肥沃な火山灰土壌をもたらす一方で、噴火による災害リスクも伴う。

地質学的には、フィリピンは複数のプレートが衝突し合う複雑な境界に位置している。フィリピン海プレート、ユーラシアプレート、スンダプレートなどが関与し、これにより多くの断層や海溝(フィリピン海溝など)が形成されている。この活発な地殻変動が、頻繁な地震や火山活動の原因となっている。

4.2. 気候

フィリピンは熱帯海洋性気候に属し、年間を通じて高温多湿である。季節は大きく3つに分けられる。3月から5月は暑く乾燥した季節(タガイニ、またはタガアラウ)、6月から11月は雨季(タグラ)、そして12月から2月は涼しく乾燥した季節(タグラムミグ)である。南西モンスーン(現地では「ハバガット」と呼ばれる)は5月から10月まで続き、北東モンスーン(「アミハン」)は11月から4月まで続く。

最も涼しい月は1月で、最も暑い月は5月である。フィリピン全土の海面レベルでの気温は、緯度に関わらずほぼ同じ範囲にあり、年平均気温は約26.6 °Cであるが、標高1500 mのバギオでは18.3 °Cとなる。国の平均湿度は82%である。年間降水量は、山がちな東海岸では5000 mmにも達することがあるが、一部の風下の谷間では1000 mm未満となることもある。

フィリピン責任地域(PAR)では、通常、年間19回の台風が発生し、そのうち8回から9回が上陸する。台風は通常7月から10月にかけて最も多い。フィリピンで記録された最も降水量の多かった台風は、1911年7月14日から18日にかけてバギオに2210 mmの雨をもたらした。フィリピンは、気候変動に対して世界で最も脆弱な10カ国の1つとされている。

4.3. 生物多様性

フィリピンはメガダイバース国家であり、世界でも有数の発見率と固有種率(67%)を誇る。国内には推定13,500種の植物種(うち3,500種が固有種)が存在し、フィリピンの熱帯雨林には多様な植物相が見られる。約3,500種の樹木、8,000種の顕花植物、1,100種のシダ植物、998種のラン科植物が確認されている。フィリピンには167種の陸生哺乳類(102種が固有種)、235種の爬虫類(160種が固有種)、99種の両生類(74種が固有種)、686種の鳥類(224種が固有種)、そして2万種以上の昆虫が生息している。

サンゴ礁のトライアングル生態系の重要な一部として、フィリピンの海域には独特で多様な海洋生物が生息しており、世界で最も多様な沿岸魚類種が見られる。国内には3,200種以上の魚類(121種が固有種)が生息している。フィリピンの海域は、魚類、甲殻類、カキ、海藻の養殖を支えている。

フィリピンには主に8つの森林タイプが分布している:フタバガキ林、海岸林、松林、モラベ林、低地山地林、高地山地林(または雲霧林)、マングローブ林、そして超苦鉄質岩林である。公式推定によると、2023年時点でフィリピンには700.00 万 haの森林があった。伐採はアメリカ植民地時代に体系化され、独立後も森林破壊は続き、マルコス政権下では無規制の伐採許可により加速した。森林被覆率は1900年の国土総面積の70%から1999年には約18.3%に減少した。森林再生努力はわずかな成功しか収めていない。

フィリピンは生物多様性ホットスポットであり、200以上の保護地域を有し、2023年現在では779.00 万 haに拡大されている。フィリピンのユネスコ世界遺産には、スールー海のトゥバタハ岩礁、プエルト・プリンセサ地底河川国立公園、ハミギタン山脈野生生物保護区の3カ所が登録されている。

5. 政治と行政

フィリピンは、大統領を中心とする共和制に基づく民主主義国家であり、憲法によって統治されている。大統領は国家元首であり、政府の長であり、フィリピン軍の最高司令官でもある。大統領はフィリピン国民による直接選挙で選出され、任期は6年である。大統領は内閣および様々な国家政府機関・施設の閣僚および高官を任命し、主宰する。両院制のフィリピン議会は、上院(任期6年の議員で構成)と下院(任期3年の議員で構成)から成る。上院議員は全国区で選出され、下院議員は小選挙区および政党名簿比例代表制で選出される。司法権は最高裁判所に属し、最高裁判所長官1名と14名の陪席判事で構成され、彼らは司法・法曹審議会から提出された推薦に基づき大統領によって任命される。

ラモス政権以降、連邦制、一院制、または議院内閣制への政府形態変更の試みがなされてきた。フィリピンの政治は、政治的王朝や有名人など、著名な家系によって支配される傾向があり、鞍替えも広く行われている。汚職は深刻な問題であり、一部の歴史家はスペイン植民地時代のパドリーノ・システム(縁故主義)にその原因を帰している。ローマ・カトリック教会は政治問題においてかなりの影響力を行使してきたが、その影響力は減退しつつあり、憲法には政教分離の規定が存在する。

5.1. 憲法

フィリピン共和国憲法は、国家の最高法規であり、国民の基本的人権、政府の構造と権限、および国家運営の基本原則を定めている。現行憲法は1987年に制定されたもので、ピープルパワー革命後の民主化プロセスの一環として起草された。

歴史的に見ると、フィリピンはいくつかの憲法を経験してきた。最初の憲法は1899年のマロロス憲法であり、これはアジア初の共和国憲法とされている。アメリカ植民地時代には、1902年のフィリピン組織法(クーパー法)や1916年のジョーンズ法が実質的な憲法として機能し、自治の拡大が進められた。1935年には、フィリピン・コモンウェルスの成立に伴い、1935年フィリピン憲法が制定された。これはアメリカ合衆国憲法の影響を強く受けたもので、大統領の権限が強化された。

第二次世界大戦中の日本占領下では、1943年にフィリピン第二共和国憲法が制定されたが、戦後独立時に1935年憲法に復帰した。その後、フェルディナンド・マルコス政権下で1973年フィリピン憲法が制定され、大統領制下での議院内閣制という特徴的な体制が導入されたが、戒엄령下での権力集中を可能にするなど、民主主義的な観点からは問題点が指摘された。

1987年憲法は、マルコス独裁政権の経験を踏まえ、権力の乱用を防ぎ、人権を保障するための規定を強化している。三権分立、国民の権利章典、地方自治の強化などが主要な内容として盛り込まれている。憲法改正は国民投票によってのみ可能であり、その手続きは厳格に定められている。

5.2. 大統領と行政府

フィリピンの大統領は、国民の直接選挙によって選出され、任期は6年で再選は禁止されている。大統領は国家元首であると同時に行政府の長であり、フィリピン軍の最高司令官でもある。大統領の主な役割と権限には、法律の執行、閣僚およびその他の政府高官の任命、外交政策の指揮、条約の締結(上院の承認が必要)、恩赦の付与などがある。

行政府は、大統領を頂点とし、副大統領および各省庁の大臣から構成される内閣によって運営される。副大統領も国民の直接選挙で選出されるが、大統領とは別に選ばれるため、大統領と副大統領が異なる政党に属することもある。閣僚は、大統領が任命し、議会の任命委員会(上院議員と下院議員で構成)の承認を得る必要がある。

フィリピンの主要な省庁には、外務省、財務省、国防省、司法省、農務省、公共事業道路省、教育省、保健省、労働雇用省、貿易産業省などがある。これらの省庁は、それぞれの管轄分野における政策の策定と実施を担当する。

5.3. 立法府 (議会)

フィリピンの立法府である議会は、上院(元老院)と下院(代議院)の両院制で構成されている。

上院は定数24名で、任期は6年。3年ごとに半数が改選される。上院議員は全国区から直接選挙で選出される。上院の主な機能には、法案の審議と可決、条約の批准、大統領による閣僚や大使などの任命に対する同意、弾劾裁判の実施(下院が訴追した大統領、副大統領、最高裁判所判事などを罷免するかどうかを決定する)などがある。

下院は、現在316名で構成され、そのうち80%は小選挙区から、残りの20%は政党名簿比例代表制によって選出される。下院議員の任期は3年で、連続3期まで再選可能である。下院の主な機能には、法案の審議と可決(特に予算案や歳入に関する法案は下院から発議されなければならない)、大統領やその他の高官に対する弾劾訴追の発議などがある。

立法過程は、法案がどちらかの院で提出され、委員会での審議、本会議での読会(第一読会、第二読会、第三読会)を経て可決される。その後、もう一方の院でも同様の過程を経て可決される必要がある。両院で可決された法案の内容が異なる場合は、両院協議会で調整され、最終案が両院で再可決された後、大統領に送付される。大統領が署名すれば法律として成立するが、拒否権を行使することもできる。ただし、大統領が拒否権を行使した法案も、両院がそれぞれ3分の2以上の多数で再可決すれば、法律として成立する。

5.4. 司法府

フィリピンの司法府は、国の法制度を解釈し、適用する責任を負っている。司法システムの頂点に立つのは最高裁判所であり、その下に下級裁判所が階層的に存在する。

最高裁判所は、最高裁判所長官1名と14名の陪席判事で構成される。最高裁判所の判事は、司法・法曹審議会(Judicial and Bar Council)からの推薦に基づき、大統領によって任命される。最高裁判所は、憲法および法律に関する最終的な解釈権を持ち、法律や行政行為が憲法に違反するかどうかを判断する違憲立法審査権を有する。また、下級裁判所に対する行政監督権も持つ。

下級裁判所には、控訴裁判所、地方裁判所、大都市圏裁判所、市裁判所、町裁判所などがある。これらの裁判所は、民事事件、刑事事件、およびその他の特定の種類の事件を扱う。また、サンドリガンバヤン(公務員の汚職事件を専門に扱う特別裁判所)や租税控訴裁判所のような特別裁判所も存在する。

フィリピンの法制度は、主に大陸法(スペイン法の影響)とコモンロー(アメリカ法の影響)が混合したものである。イスラム教徒のコミュニティでは、シャリーア(イスラム法)に基づく裁判所が、家族法や個人法に関する特定の事件を扱っている。

司法の独立性は憲法によって保障されており、司法府は行政府や立法府からの不当な干渉を受けずにその職務を遂行することになっている。しかし、実際には政治的圧力や汚職が司法の公正性に影響を与える可能性も指摘されている。

5.5. 地方自治

フィリピンの地方自治制度は、中央集権的な国家体制の中で、地方政府にある程度の自治権を付与する形で運営されている。1991年に制定された地方自治法典(Local Government Code)は、地方政府の権限を大幅に拡大し、財政的自立性や行政サービスの提供における役割を強化した。

フィリピンの地方行政単位は、主に州(Province)、市(City)、自治市(Municipality)、そして最小単位であるバランガイ(Barangay)から構成される。

- 州 (Province): 複数の市や自治市を包括する広域の地方自治体。知事(Governor)が行政の長であり、州議会(Sangguniang Panlalawigan)が立法機関となる。州は、農業、保健、社会福祉、インフラ整備などの分野で重要な役割を担う。

- 市 (City): 自治市よりも高度な都市機能を有し、人口や歳入などの基準を満たした自治体が市として認定される。市長(Mayor)が行政の長であり、市議会(Sangguniang Panlungsod)が立法機関となる。市は、自治市よりも広範な権限とサービスを提供する。高度都市化市(Highly Urbanized City)や構成市(Component City)などの分類がある。

- 自治市 (Municipality): 州の下に置かれる基礎自治体。町長(Mayor)が行政の長であり、町議会(Sangguniang Bayan)が立法機関となる。

- バランガイ (Barangay): 市や自治市の下に置かれる最小の地方自治単位。バランガイの長(Punong BarangayまたはBarangay Captain)とバランガイ議会(Sangguniang Barangay)が、地域コミュニティレベルでの行政サービスや紛争解決などを行う。

中央政府は、内務・地方治政省を通じて地方政府を監督し、支援する。地方自治法典は、地方政府に対して独自の歳入源を確保する権限や、地域開発計画を策定・実施する権限などを与えているが、依然として中央政府への財政的依存度が高い地域も多い。また、バンサモロ自治地域(BARMM)のように、特定の地域にはより広範な自治権が認められている。

5.6. 国際関係

フィリピンは、その地政学的位置と歴史的背景から、多岐にわたる国際関係を築いている。外交政策の基調としては、国家主権の維持、経済発展の促進、海外フィリピン人労働者の保護、そして地域および国際社会における平和と安定への貢献が挙げられる。

フィリピンは国際連合の創設メンバーであり、安全保障理事会の非常任理事国を務めた経験もある。東ティモールなどでの平和維持活動にも積極的に参加している。また、東南アジア諸国連合(ASEAN)の創設メンバーであり、地域の政治・経済協力において中心的な役割を担っている。その他、アジア太平洋経済協力(APEC)、東アジア首脳会議、G24、非同盟運動など、多くの国際機関やフォーラムに加盟している。2003年以降、イスラム協力機構(OIC)へのオブザーバー参加を求めている。

主要な外交懸案としては、南シナ海における領有権問題がある。フィリピンは、スプラトリー諸島(南沙諸島)の一部(スカボロー礁など)の領有権を主張しており、中国、ベトナム、マレーシア、台湾などと対立している。2016年には、国連海洋法条約に基づき、中国の主張を否定する仲裁裁判所の判決を得たが、中国はこの判決を拒否しており、緊張関係が続いている。

5.6.1. アメリカ合衆国との関係

フィリピンとアメリカ合衆国は、歴史的に深く、複雑な関係を有している。1898年から1946年までのアメリカ植民地支配を経て独立した後も、両国は緊密な政治的、経済的、軍事的協力関係を維持してきた。米比相互防衛条約(1951年締結)は、両国間の安全保障協力の基盤となっている。また、訪問米軍地位協定(VFA)や防衛協力強化協定(EDCA)を通じて、米軍のフィリピンへの一時的な駐留や共同訓練が実施されている。

経済的には、アメリカはフィリピンにとって主要な貿易相手国であり、重要な投資国でもある。多くのフィリピン系アメリカ人がアメリカに居住しており、人的・文化的交流も活発である。

冷戦時代、フィリピンはアメリカの重要な同盟国として、共産主義の拡大に対抗する上で戦略的な役割を果たした。しかし、近年では、フィリピンの国内政治や外交政策の変化(特にドゥテルテ前政権下の中国への接近など)により、両国関係に一時的な緊張が生じることもあった。マルコス現政権下では、再びアメリカとの関係強化の動きが見られる。

5.6.2. 日本との関係

フィリピンと日本の関係は、第二次世界大戦中の日本の占領という不幸な歴史を乗り越え、戦後は経済協力を中心に緊密な友好関係を築いてきた。日本はフィリピンにとって最大の貿易相手国の一つであり、政府開発援助(ODA)の主要な供与国でもある。日本のODAは、フィリピンのインフラ整備、貧困削減、人材育成などに大きく貢献してきた。

経済分野では、多くの日本企業がフィリピンに進出し、投資や雇用創出を通じてフィリピン経済の発展に寄与している。また、フィリピンからは多くの労働者が日本で働いており、特に看護師や介護福祉士などの分野での受け入れが進んでいる。

文化交流も活発であり、両国間の相互理解を深めるための様々なプログラムが実施されている。近年では、日本のポップカルチャー(アニメ、漫画、J-POPなど)がフィリピンの若者の間で人気を集めている。

5.6.3. 中国及び周辺諸国との関係

フィリピンと中国の関係は、南シナ海の領有権問題によって複雑な様相を呈している。中国は南シナ海のほぼ全域に九段線に基づく領有権を主張しており、フィリピンが実効支配する島嶼や排他的経済水域(EEZ)と重複しているため、両国間には緊張が続いている。フィリピンは、この問題について国際法に基づく平和的解決を求め、ASEAN諸国や他の同盟国との連携を強化している。経済的には、中国はフィリピンにとって重要な貿易相手国であり、投資も増加傾向にある。

ASEAN加盟国とは、政治、経済、文化など幅広い分野で緊密な協力関係を築いている。特に、経済統合を目指すASEAN経済共同体(AEC)の枠組みの中で、貿易や投資の自由化、インフラ連結性の向上などに取り組んでいる。また、ASEAN地域フォーラム(ARF)などを通じて、地域の安全保障問題についても協議している。

その他の周辺アジア諸国とも、二国間および多国間の枠組みを通じて、経済協力や文化交流を推進している。特に、韓国やオーストラリアなどは、フィリピンにとって重要な貿易・投資パートナーであり、人的交流も活発である。

5.7. 軍事

フィリピン軍(Armed Forces of the Philippines, AFP)は、陸軍、海軍(海兵隊を含む)、空軍の三軍から構成される。大統領が最高司令官を務める。兵役は志願制度である。2022年時点で、総兵力は約28万人(現役約13万人、予備役約10万人、準軍事組織約5万人)である。

主要な任務は、国土防衛、国内の治安維持(反政府勢力やテロ組織への対応)、災害救援、そして国際平和維持活動への参加などである。国防政策は、領土保全、海洋権益の保護、そして国内の脅威への対処に重点を置いている。長年にわたり、フィリピン軍は国内の共産主義勢力(新人民軍など)やイスラム過激派分離主義組織(アブ・サヤフなど)との紛争に対処してきた。これらの国内の脅威への対応が、軍の近代化や装備更新の遅れの一因ともなってきた。

近年、南シナ海における領有権問題の緊張の高まりを受け、フィリピン政府は軍の近代化を加速させている。1995年に開始された軍近代化計画は、2012年に拡大され、より能力の高い防衛システムの構築を目指している。これには、新型艦艇や航空機の導入、監視能力の向上、そして同盟国(特にアメリカ)との連携強化などが含まれる。2023年の国防予算は4.77 億 USD(GDPの1.4%)であった。

5.8. 治安と人権

フィリピンの治安状況は、地域によって大きく異なる。都市部では、窃盗、強盗、詐欺などの一般犯罪が依然として問題となっている。特にマニラ首都圏などの大都市では、スリや置き引き、タクシーの料金トラブルなどに注意が必要である。銃器の所持が比較的容易なため、凶悪犯罪に銃器が使用されるケースもある。身代金目的の誘拐事件も、特に南部ミンダナオ島の一部地域で発生している。

フィリピン国家警察(PNP)が国内の治安維持を担当しているが、警察官の汚職や能力不足も指摘されることがある。ドゥテルテ前政権下で強硬に進められた「麻薬戦争」は、多くの死者を出し、超法規的殺害の疑いが国内外から強い批判を浴びた。これにより一時的に麻薬関連犯罪は減少したとされるが、人権状況の悪化という深刻な代償を伴った。

フィリピンの人権状況は、長年にわたり国内外の人権団体から懸念が示されてきた。マルコス独裁政権時代の人権侵害は特に深刻であったが、民主化後も、超法規的殺害、強制失踪、拷問、ジャーナリストや人権活動家への脅迫・殺害といった問題が報告されている。特に、麻薬戦争に関連した人権侵害は国際的な注目を集め、国際刑事裁判所(ICC)による捜査も進められている。

憲法では言論・報道の自由が保障されているが、ジャーナリストが殺害される事件も後を絶たず、ジャーナリストにとって危険な国の一つとされている。また、貧困、土地問題、先住民族の権利、LGBTQ+の権利なども重要な人権課題である。政府は人権擁護のための政策や機関を設けているが、その実効性については疑問の声も多い。市民社会組織や人権団体は、人権状況の改善に向けて活発な活動を続けている。社会自由主義的観点からは、これらの人権問題の解決と法の支配の確立が、フィリピンの持続的な発展にとって不可欠であると強調される。

6. 行政区画

フィリピンの行政区画は、階層的な構造を持っている。最も大きな単位は、ルソン、ビサヤ、ミンダナオの3つの主要な島群である。これらは地理的な区分であり、行政機能は持たない。その下に、地方(Region)、州(Province)、市(City)、自治市(Municipality)、そして最小単位であるバランガイ(Barangay)が続く。2019年9月時点で、フィリピンには17の地方、81の州、146の市、1488の自治市、そして42036のバランガイが存在する。

州以外の地方(バンサモロ自治地域を除く)は、主に行政の便宜のために設置されており、独自の地方政府を持たない。バンサモロ・イスラム教徒ミンダナオ自治地域(BARMM)およびコルディリェラ行政地域(CAR)は、それぞれ特別な自治権を有している。

6.1. 地方と州

フィリピンは18の地方(Region)に区分される。そのうち、マニラ首都圏(NCR)とコルディリェラ行政地域(CAR)は特別な行政地域であり、バンサモロ・イスラム教徒ミンダナオ自治地域(BARMM)は広範な自治権を持つ。その他の15の地方は、地理的な近接性や文化的な共通性に基づいて州をグループ化したものである。

2024年10月時点で、フィリピンには82の州(Province)が存在する。各州は知事(Governor)を首長とし、州議会(Sangguniang Panlalawigan)が立法機関を務める。州は、その管轄下にある市(Component City)や自治市(Municipality)に対する行政監督権を持つ。

以下は、フィリピンの主要な地方と、それぞれの地方に属する州の地理的分布の概要である。

- ルソン島

- マニラ首都圏 (NCR): 地方ではないが、16の市と1つの自治体で構成される。

- イロコス地方 (Region I): イロコス・ノルテ州、イロコス・スル州、ラ・ウニョン州、パンガシナン州

- カガヤン・バレー地方 (Region II): バタネス州、カガヤン州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州、キリノ州

- 中部ルソン地方 (Region III): アウロラ州、バターン州、ブラカン州、ヌエヴァ・エシハ州、パンパンガ州、タルラック州、サンバレス州

- カラバルソン地方 (Region IV-A): カヴィテ州、ラグナ州、バタンガス州、リサール州、ケソン州

- ミマロパ地方 (MIMAROPA Region): オクシデンタル・ミンドロ州、オリエンタル・ミンドロ州、マリンドゥケ州、ロンブロン州、パラワン州

- ビコル地方 (Region V): アルバイ州、カマリネス・ノルテ州、カマリネス・スル州、カタンバドゥアネス州、マスバテ州、ソルソゴン州

- コルディリェラ行政地域 (CAR): アブラ州、アパヤオ州、ベンゲット州、イフガオ州、カリンガ州、マウンテン州

- ビサヤ諸島

- 西ビサヤ地方 (Region VI): アカラン州、アンティーケ州、カピス州、ギマラス州、イロイロ州、ネグロス・オクシデンタル州

- 中部ビサヤ地方 (Region VII): ボホール州、セブ州、ネグロス・オリエンタル州、シキホル州

- 東ビサヤ地方 (Region VIII): ビリラン州、東サマール州、レイテ州、北サマール州、サマール州、南レイテ州

- ミンダナオ島

- サンボアンガ半島地方 (Region IX): サンボアンガ・デル・ノルテ州、サンボアンガ・デル・スル州、サンボアンガ・シブガイ州

- 北ミンダナオ地方 (Region X): ブキドノン州、カミギン州、ラナオ・デル・ノルテ州、ミスアミス・オクシデンタル州、ミスアミス・オリエンタル州

- ダバオ地方 (Region XI): ダバオ・デ・オロ州、ダバオ・デル・ノルテ州、ダバオ・デル・スル州、ダバオ・オクシデンタル州、ダバオ・オリエンタル州

- ソクサージェン地方 (Region XII): コタバト州、サランガニ州、南コタバト州、スルタン・クダラット州

- カラガ地方 (Region XIII): アグサン・デル・ノルテ州、アグサン・デル・スル州、ディナガット・諸島州、スリガオ・デル・ノルテ州、スリガオ・デル・スル州

- バンサモロ自治地域 (BARMM): バシラン州、ラナオ・デル・スル州、マギンダナオ・デル・ノルテ州、マギンダナオ・デル・スル州、スールー州、タウィタウィ州、コタバト市(行政上はソクサージェン地方内だがBARMMの一部)

6.2. 主要都市

フィリピンには多くの主要都市があり、それぞれが経済、文化、行政の中心としての役割を担っている。

- マニラ (Manila): フィリピンの首都であり、マニラ首都圏(NCR)の中心都市の一つ。歴史的なイントラムロス地区やマラカニアン宮殿(大統領官邸)などがあり、国の政治・経済・文化の中枢である。人口は約185万人(2020年国勢調査)。

- ケソン市 (Quezon City): マニラ首都圏に属し、フィリピンで最も人口の多い都市。かつての首都であり、多くの政府機関、大学、商業施設が集まっている。人口は約296万人(2020年国勢調査)。

- ダバオ (Davao City): ミンダナオ島最大の都市であり、同島の経済・商業の中心地。面積ではフィリピン最大の都市でもある。農業(特にドリアンやバナナなどの果物)や観光業が盛ん。人口は約178万人(2020年国勢調査)。

- セブ (Cebu City): ビサヤ諸島最大の都市であり、フィリピンで最も古い都市の一つ。スペイン植民地時代の史跡が多く残り、商業、貿易、観光の中心地として栄えている。マクタン・セブ国際空港は、フィリピン第2の国際ハブ空港である。人口は約96万人(2020年国勢調査)。

- カローカン (Caloocan): マニラ首都圏に属する主要都市の一つで、人口密度が高い。商業と工業が盛ん。人口は約166万人(2020年国勢調査)。

- サンボアンガ (Zamboanga City): ミンダナオ島西部に位置し、「アジアのラテンシティ」とも呼ばれる。スペイン植民地時代の影響が色濃く残り、独自のチャバカノ語(スペイン語系クレオール言語)が話されている。漁業や農産加工業が主要産業。人口は約98万人(2020年国勢調査)。

- アンティポロ (Antipolo): マニラ首都圏の東に位置し、リサール州の州都。巡礼地として有名なアンティポロ教会があり、マニラ近郊の住宅地としても発展している。人口は約89万人(2020年国勢調査)。

- イロイロ (Iloilo City): パナイ島に位置し、西ビサヤ地方の中心都市。歴史的な建造物が多く残り、教育や商業の中心地でもある。ディナギャン祭りなど、活気ある文化イベントで知られる。人口は約46万人(2020年国勢調査)。

- バコロド (Bacolod): ネグロス島に位置し、ネグロス・オクシデンタル州の州都。「微笑みの都市」として知られ、マスカラ祭りなど華やかな祭りで有名。砂糖産業が伝統的に盛ん。人口は約60万人(2020年国勢調査)。

これらの都市は、それぞれの地域経済を牽引し、多様な文化を発信する拠点となっている。

7. 経済

フィリピン経済は、2017年の購買力平価(PPP)基準での国内総生産(GDP)が8756.00 億 USDと推定されている。一人当たりGDPでは8300 USDであり、世界平均の約半分である。フィリピン経済は、輸出への依存度が比較的低いこと、堅調な個人消費、約1000万人に上る海外フィリピン人労働者(OFW)からの送金、そして急成長するサービス業(特にビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)産業)によって、世界経済の混乱の中でも比較的安定を保ってきた。大胆なインフラ投資計画の影響もあり、2017年には世界金融危機以降初めて経常赤字に転落したが、海外からの送金や金融システムは依然として安定している。しかし、国民の貧富の差は大きく、都市部では貧困層が残飯を再調理した「パグパグ」を食さざるを得ないといった問題も存在する。

経済発展の議論においては、環境問題(違法伐採による森林減少など)、労働者の権利(特にOFWの労働条件や人権問題)、社会的公正といった側面も重要な考慮事項となっている。

7.1. 農林水産業

フィリピンは伝統的に農業国であり、全人口の約40%が第一次産業に従事している。熱帯気候の恩恵を受け、多種多様な作物が栽培されている。

主要農産物としては、主食である米とトウモロコシが挙げられる。米は年間約1500.00 万 tを生産し、世界第8位の生産国であるが、国内需要を満たすには至らず、世界最大の米輸入国の一つでもある。この背景には、人口増加、前近代的な農法による生産性の低さ、輸出用商品作物栽培への偏重などがある。かつて「緑の革命」により一時的に米の自給を達成したが、その後再び輸入に頼る状況となっている。

商品作物としては、サトウキビ、ココナッツ(コプラの原料)、マニラ麻(アバカ)、タバコ、バナナ、マンゴー、パイナップルなどが重要である。特にアバカの生産量は世界最大であり、ココナッツ製品も主要な輸出品である。

林業もかつては盛んで、マホガニーやラワン材などが輸出されたが、違法伐採や森林転換により森林面積は大幅に減少し、現在は持続可能な森林管理が課題となっている。

水産業は、長い海岸線と豊富な海洋資源に恵まれ、全国で広く行われている。伝統的な小規模漁業が中心だが、マグロ、エビ、海藻などの養殖も行われている。

7.2. 鉱業

フィリピンは、その複雑な地質構造と火山活動により、豊富な鉱物資源に恵まれている。主要な鉱物資源としては、金、銅、ニッケル、クロム、亜鉛などが挙げられる。特に金鉱床は南アフリカに次ぐ世界第2位の規模、銅鉱床も世界有数の埋蔵量を誇るとされる。ニッケル鉱石は世界第2位の輸出国(2022年)である。また、地熱資源も豊富で、地熱発電量はアメリカに次ぐ世界第2位であり、国内電力需要の約18%を供給している。

しかし、これらの豊かな鉱物資源は、いくつかの要因により十分に活用されているとは言えない。具体的には、生産コストの上昇、金属価格の変動、政治的・社会的不安定、先住民族コミュニティの反対、環境規制の不備、そして過去の鉱山開発による環境破壊などが、鉱業の発展を妨げている。1980年代には東南アジア有数の鉱産国であったが、その後生産量は減少し、多くの鉱山が操業を停止した。新鉱業法の制定などにより、近年は外国からの投資誘致や持続可能な開発を目指す動きもあるが、依然として多くの課題を抱えている。

7.3. 製造業

フィリピンの製造業は、食品加工、製糖、繊維などの軽工業が中心であったが、近年では電子部品の組立・生産が重要な位置を占めるようになっている。マルコス政権時代から工業化が図られ、農業国から軽工業国へと変貌を遂げた。しかし、その後の政情不安やインフラの未整備などが、重工業化の遅れや経済成長の停滞を招いた。

現在、主要な製造業分野としては以下のようなものがある。

- 電子製品: 半導体、集積回路、コンピュータ部品などの組立・輸出が盛んであり、輸出総額の大きな割合を占める。多くの多国籍企業が生産拠点を置いている。

- 食品加工: 農水産物を原料とした缶詰、飲料、菓子、調味料などの加工業が国内市場および輸出向けに発展している。ココナッツ製品(ココナッツオイル、乾燥ココナッツなど)や果物加工品(ドライマンゴー、パイナップル缶など)は特に有名である。

- 衣類・繊維: 伝統的に重要な産業であり、衣料品の縫製・輸出が行われている。近年は、より安価な労働力を有する他国との競争に直面している。

- 自動車部品・組立: 日系をはじめとする自動車メーカーの組立工場や部品工場がカヴィテ州やラグナ州などに進出している。

- 造船業: 多数の島々からなる地理的条件を活かし、船舶の建造・修理が行われている。2010年時点では世界第4位の造船規模を誇った。

- その他: 製薬、化学製品、建設資材なども国内市場向けに生産されている。

製造業の発展は、雇用創出や技術移転、輸出収入の増加を通じてフィリピン経済に貢献しているが、インフラ不足、高い電力コスト、サプライチェーンの脆弱性などが課題として残っている。

7.4. サービス業

フィリピン経済において、サービス業は近年最も急速に成長している分野であり、GDPおよび雇用において最大の割合を占めている。その中でも特に注目されるのが、ビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)産業と観光業である。

- ビジネス・プロセス・アウトソーシング (BPO): 英語を話せる人材が豊富であること、人件費が比較的安価であること、そしてアメリカ文化への親和性が高いことなどから、フィリピンはBPO産業の世界的なハブとなっている。特にコールセンター業務、ITアウトソーシング、データ入力、医療事務、アニメーション制作などが盛んであり、多くの多国籍企業がフィリピンに拠点を置いている。BPO産業は、若年層を中心に多くの雇用を創出し、外貨獲得の重要な柱となっている。

- 観光業: 美しいビーチ、豊かな自然、多様な文化遺産を背景に、観光業はフィリピン経済の重要な成長エンジンである。セブ島、ボラカイ島、パラワン島(エルニド、コロンなど)といったリゾート地は世界的に人気が高い。ダイビング、サーフィンなどのマリンスポーツも盛んである。政府は観光インフラの整備やプロモーションに力を入れており、外国人観光客数は増加傾向にあったが、COVID-19パンデミックにより大きな影響を受けた。

- 金融業: マニラ首都圏を中心に銀行、保険、証券などの金融サービスが提供されている。海外フィリピン人労働者(OFW)からの送金を扱う銀行業務も重要である。

- 小売業: ショッピングモールの発展が著しく、国内消費を支える重要な役割を担っている。大手財閥系の企業が小売市場で大きなシェアを占めている。

- 運輸・通信業: 航空、海運、陸運、そして情報通信インフラの整備が進められているが、依然として課題も多い。

- 不動産業: 都市部を中心にオフィスビルやコンドミニアムの開発が活発である。

サービス業の成長はフィリピン経済の近代化を象徴しているが、国内の所得格差の拡大や、一部地域への富の集中といった課題も指摘されている。

7.4.1. ビジネス・プロセス・アウトソーシング (BPO)

フィリピンのビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)産業は、21世紀初頭から急速に成長し、現在では同国経済の重要な柱の一つとなっている。この成長の背景には、いくつかの要因がある。

まず、フィリピン国民の高い英語能力が挙げられる。英語が公用語の一つであり、教育システムにおいても英語が重視されているため、流暢な英語を話す人材が豊富である。これにより、特に英語圏の顧客を対象とするコールセンター業務やカスタマーサポート業務において、フィリピンは大きな競争力を持っている。

次に、比較的安価な人件費も大きな魅力となっている。欧米諸国と比較して人件費を大幅に抑えられるため、多くの多国籍企業がコスト削減を目的としてフィリピンにBPO業務を委託している。

また、アメリカ文化への親和性の高さや、ホスピタリティ精神に富んだ国民性も、顧客対応業務において有利に働いている。政府によるBPO産業振興策や、経済特区の設置、税制優遇措置なども産業の成長を後押ししてきた。

BPO産業の主要業務内容としては、コールセンター業務(カスタマーサービス、テクニカルサポート、テレマーケティングなど)、バックオフィス業務(データ入力、経理、人事など)、ITアウトソーシング(ソフトウェア開発、ウェブデザイン、ITインフラ管理など)、医療情報管理、アニメーション制作、ゲーム開発など、多岐にわたる。

この産業は、特に若年層に対して多くの雇用機会を創出し、フィリピンの失業率改善に貢献している。また、海外からの直接投資を呼び込み、外貨獲得の重要な源泉となっている。しかし、課題も存在する。例えば、労働者の権利保護、深夜勤務による健康問題、地方への産業分散の遅れ、そしてAI技術の発展による将来的な雇用の不確実性などである。今後の展望としては、より高度なスキルを要するナレッジ・プロセス・アウトソーシング(KPO)分野へのシフトや、国内市場向けのBPOサービスの開発などが期待されている。

7.5. 貿易と投資

フィリピンの貿易は、輸出入ともに多岐にわたる品目と相手国を有している。

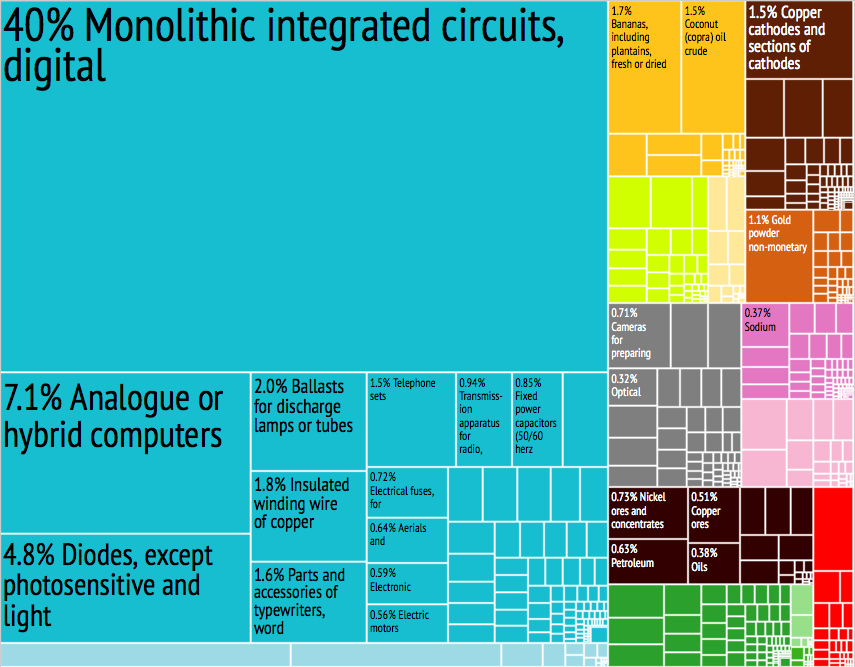

主要な輸出品目としては、電子製品(特に半導体や集積回路)、事務機器部品、電気変圧器、絶縁電線などが挙げられる。これらは主に多国籍企業の生産拠点からの輸出である。農産物では、ココナッツ製品(ココナッツオイルなど)、バナナ、パイナップルなどが輸出されている。鉱物資源では、ニッケル鉱石が主要な輸出品の一つである。

主要な輸入品目には、電子部品(国内での組立・再輸出用)、鉱物燃料(原油など)、機械類、輸送機器、鉄鋼、工業用原材料、食料品(特に米や小麦)などがある。

主要な貿易相手国は、輸出入ともに中国、日本、アメリカ合衆国、香港、シンガポール、韓国、インドネシア、タイなどである。近年、特に中国との貿易額が急速に拡大している。

外国直接投資(FDI)は、フィリピン経済の成長にとって重要な要素である。政府は投資誘致のために経済特区の設置や税制優遇措置などを提供している。主な投資分野は、製造業(特に電子部品)、BPO産業、不動産、エネルギー、鉱業などである。日本、アメリカ、シンガポール、オランダなどが主要な投資国となっている。

フィリピンは、世界貿易機関(WTO)の加盟国であり、ASEAN自由貿易地域(AFTA)にも参加している。ASEANを通じて、中国(ACFTA)、インド(AIFTA)、日本(AJCEP)、韓国(AKFTA)、オーストラリア・ニュージーランド(AANZFTA)などとの自由貿易協定(FTA)を締結している。二国間FTAとしては、日本との経済連携協定(JPEPA)が発効しており、韓国や欧州自由貿易連合(EFTA)諸国ともFTAを締結している。また、地域的な包括的経済連携(RCEP)にも参加している。これらの貿易協定は、市場アクセスの改善や貿易・投資の活性化を目指すものである。

しかし、貿易赤字の継続や、一部産業における国際競争力の低さ、国内のインフラ不足などが課題として残っている。

7.6. 企業グループ

フィリピン経済は、歴史的に少数の同族経営企業グループ、いわゆる「財閥」によって大きな影響を受けてきた。これらの財閥は、スペイン植民地時代やアメリカ植民地時代からの地主層や、第二次世界大戦後の経済発展期に台頭した企業家一族を起源とすることが多い。

これらの企業グループは、多角的な事業展開を特徴とし、銀行、不動産開発、小売、製造、通信、エネルギー、インフラ、メディアなど、フィリピン経済のほぼ全ての主要分野に影響力を持っている。代表的な財閥としては、以下のようなものが挙げられる。

- アヤラ・コーポレーション (Ayala Corporation): フィリピン最古かつ最大の財閥の一つ。不動産(アヤラランド)、銀行(バンク・オブ・ザ・フィリピン・アイランズ)、通信(グローブ・テレコム)、水道事業、電力、製造業など多岐にわたる。

- SMインベストメンツ (SM Investments Corporation): ヘンリー・シーによって設立された、小売業(SM百貨店、SMスーパーマーケット)を中核とし、不動産開発(SMプライム・ホールディングス)、銀行(BDOユニバンク)なども手掛ける巨大グループ。

- JGサミット・ホールディングス (JG Summit Holdings): ジョン・ゴコンウェイ・ジュニアによって設立。航空(セブパシフィック航空)、食品・飲料(ユニバーサル・ロビーナ)、不動産、石油化学、銀行などを展開。

- サン・ミゲル・コーポレーション (San Miguel Corporation): 元々はビール醸造会社として創業したが、現在では食品・飲料、包装、電力、燃料・石油、インフラなど、フィリピン最大のコングロマリットの一つ。

- メトロ・パシフィック・インベストメンツ (Metro Pacific Investments Corporation): インフラ投資に特化した企業グループで、有料道路、水道事業、電力供給、病院経営などを手掛ける。

- LTグループ (LT Group): ルシオ・タンが率いる。タバコ(フィリップモリス・フィリピン・マニュファクチャリング)、銀行(フィリピン・ナショナル・バンク)、酒類(タンデュアイ)、不動産、航空(フィリピン航空の元主要株主)など。

- アボイティズ・エクイティ・ベンチャーズ (Aboitiz Equity Ventures): 電力、銀行、食品、不動産、建設などを中心に事業展開。

これらの財閥は、フィリピン経済の成長と発展に大きく貢献してきた一方で、市場の寡占や経済力の集中、政治への影響力といった問題も指摘されることがある。彼らの事業戦略や経営判断は、フィリピンの経済動向や社会に大きな影響を与え続けている。

7.7. 海外フィリピン人労働者と送金

海外フィリピン人労働者(Overseas Filipino Workers, OFW)は、フィリピン経済にとって極めて重要な存在である。彼らが本国に送金する外貨は、フィリピンの国際収支を支え、国内消費を活性化させる大きな要因となっている。2016年には、OFWからの送金額は1.28 兆 PHPに達し、名目GDPの8.8%を占めた。

OFWの数は約1000万人に上るとされ、世界200以上の国と地域で働いている。主要な派遣先としては、中東諸国(サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタールなど)、アジア諸国(香港、シンガポール、台湾、日本、韓国など)、そして北米やヨーロッパが挙げられる。職種は多岐にわたり、建設労働者、家事労働者(メイド、家政婦)、船員、看護師、介護福祉士、エンジニア、IT専門職など、様々な分野で活躍している。

フィリピン政府は、OFWを「現代の英雄」と称え、彼らの権利保護や福祉向上、そして円滑な送金を支援するための政策を推進している。フィリピン海外雇用庁(POEA)や海外労働者福祉庁(OWWA)といった専門機関が設置されている。

しかし、OFWは海外で多くの困難に直面することも少なくない。労働条件の厳しさ、低賃金、雇用主からの虐待、差別、文化や言語の壁、家族との離散による精神的ストレスなどが問題となっている。特に、家事労働者や未熟練労働者の場合、脆弱な立場に置かれやすく、人権侵害の被害に遭うケースも報告されている。紛争地域や政情不安な国で働くOFWの安全確保も大きな課題である。

OFWからの送金はフィリピン経済を潤す一方で、国内産業の空洞化や、家族の離散による社会問題(育児放棄、若者の非行など)、そして「出稼ぎ依存」の経済構造からの脱却といった課題も指摘されている。政府は、国内での雇用機会の創出や産業育成を通じて、将来的には国民が海外に出稼ぎに行かなくても生活できるような社会を目指している。

7.8. 科学技術

フィリピンの科学技術は、農業研究、情報通信技術(ICT)、宇宙開発などの分野で発展の努力が続けられている。

農業分野では、国際稲研究所(IRRI)がロスバニョスに本部を置き、稲作技術の改良や新品種の開発において世界的に重要な役割を果たしてきた。フィリピン稲研究所(PhilRice)も、国内の稲作生産性向上に貢献している。

情報通信技術(ICT)分野は、特にビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)産業の成長とともに急速に発展した。政府は、ICTインフラの整備や人材育成を通じて、この分野のさらなる成長を支援している。デジタル化の推進も重要な政策課題であり、電子政府サービスの拡充や、国民のデジタルリテラシー向上などが進められている。

宇宙開発については、フィリピン宇宙庁(PhilSA)が国の宇宙プログラムを統括している。1996年に最初の衛星を購入し、2016年には初の国産マイクロサット「Diwata-1」を打ち上げた。これらの衛星は、災害監視、気象観測、資源管理などに活用されている。

政府の科学技術振興政策は、科学技術省(DOST)が中心となって推進されている。DOSTは、研究開発への投資拡大、科学技術人材の育成、イノベーションの促進、そして科学技術の社会への応用などを目指している。主要な研究開発分野としては、農業、健康・医療、ICT、環境・エネルギー、防災などが挙げられる。

しかし、研究開発への投資額は依然としてGDP比で低い水準にあり、科学技術人材の海外流出(頭脳流出)、産学官連携の不足、そして科学技術の成果を産業競争力に結びつけるための仕組みの弱さなどが課題として指摘されている。

7.9. 観光

フィリピンの観光業は、その豊かな自然景観、美しいビーチ、多様な文化遺産を背景に、国の経済において重要な役割を担っている。気候の良さと比較的低い生活費から、外国人にとって人気の退職後の移住先ともなっている。

主要な観光資源としては、まず数多くのビーチが挙げられる。特にボラカイ島は、その白い砂浜で世界的に有名であり、2012年には旅行雑誌「トラベル+レジャー」によって世界最高の島に選ばれた。パラワン島のエルニドやコロン、セブ島、シアルガオ島、ボホール島なども人気のデスティネーションである。これらの地域では、ダイビング、シュノーケリング、サーフィンなどのマリンスポーツが楽しめる。フィリピンは、世界有数のダイビングスポットとしても知られている。

自然遺産としては、ユネスコ世界遺産にも登録されているプエルト・プリンセサ地底河川国立公園やトゥバタハ岩礁自然公園などがある。また、コルディリェーラの棚田群(バナウェの棚田など)や、ボホール島のチョコレートヒルズのような独特の景観も観光客を引き付けている。

文化遺跡としては、スペイン植民地時代の面影を残すビガン歴史都市や、各地のバロック様式の教会群(サン・アグスティン教会など)がユネスコ世界文化遺産に登録されている。マニラのイントラムロス地区も、歴史的な城壁都市として多くの観光客が訪れる。

フィリピン政府は、観光インフラの整備(空港、道路、宿泊施設など)、観光プロモーション、そして観光客の安全確保に力を入れている。主要な観光客の国籍は、韓国、アメリカ、日本、オーストラリア、中国などである。2019年には過去最高の826万人の外国人観光客を受け入れたが、COVID-19パンデミックの影響で2020年以降は大幅に減少した。2023年には545万人に回復したが、パンデミック前の水準にはまだ達していない。観光業は、2021年のフィリピンのGDPの5.2%(パンデミック前の2019年は12.7%)を占め、2019年には570万人の雇用を提供した。

8. 社会基盤

フィリピンの社会基盤は、国家の発展と国民生活の向上に不可欠な要素であり、交通網、エネルギー供給、情報通信、上下水道および衛生施設などが含まれる。これらの分野では、急速な経済成長と人口増加に対応するための整備と改善が継続的に進められているが、多くの課題も抱えている。

8.1. 交通

フィリピンの交通システムは、道路、鉄道、海運、航空の各モードで構成されている。島嶼国家であるため、海運と航空が島々の連絡に重要な役割を果たす一方、国内の旅客・貨物輸送の大部分は道路交通に依存している。

道路は輸送の主要な形態であり、旅客の98%、貨物の58%を運んでいる。2018年12月時点で、国内の道路総延長は21.05 万 kmであった。国土の基幹となる陸上交通網はパン=フィリピン・ハイウェイであり、ルソン島、サマール島、レイテ島、ミンダナオ島を結んでいる。島嶼間の輸送は、全長919 kmのストロング・リパブリック・ノーティカル・ハイウェイ(高速道路とフェリー航路を統合し17都市を結ぶ)によって行われている。ジープニーは、フィリピンを象徴する人気の公共交通機関である。その他の陸上公共交通機関には、バス、UVエクスプレス、TNVS(配車サービス)、フィルキャブ、タクシー、トライシクル(三輪タクシー)などがある。マニラ首都圏や主要都市へ向かう幹線道路では、交通渋滞が深刻な問題となっている。

8.1.1. 道路

フィリピンの道路網は、国道、高速道路、地方道などから構成される。2018年時点で総延長は約21.05 万 kmに達するが、そのうち舗装されているのは一部であり、特に地方では未舗装路も多い。道路は国内の旅客・貨物輸送の大部分を担っており、経済活動や国民生活に不可欠なインフラである。

主要な交通手段としては、自家用車、バス、ジープニー、タクシー、トライシクル(三輪バイクタクシー)、オートバイなどがある。特にジープニーは、フィリピン独自の公共交通機関として広く利用されている。

しかし、道路交通は多くの問題点を抱えている。マニラ首都圏をはじめとする大都市部では、慢性的な交通渋滞が深刻な社会問題となっており、経済的損失や大気汚染の原因となっている。交通インフラの整備不足、車両数の急増、公共交通システムの非効率性、交通規則の遵守意識の低さなどが、渋滞の主な要因として挙げられる。

政府は、有料道路の建設・延伸(SLEX、NLEX、SCTEX、Skywayなど)、既存道路の拡幅・改修、公共交通優先システムの導入、交通管理システムの近代化などを通じて、道路交通問題の解決に取り組んでいる。また、公共事業用車両近代化プログラム(PUVMP)により、旧式のジープニーなどを環境性能の高い新型車両に置き換える動きも進められている。

8.1.2. 鉄道

フィリピンの鉄道網は、歴史的にはより広範囲に存在したが、第二次世界大戦やその後の開発政策の影響で多くが廃止され、現在では限定的な範囲で運営されている。

都市鉄道としては、マニラ首都圏を中心にライトレール・トランジット・システム(LRT)とメトロ・レール・トランジット・システム(MRT)が運行されており、深刻な交通渋滞の緩和と市民の足として重要な役割を果たしている。LRTは1号線と2号線、MRTは3号線があり、これらの路線は延伸計画や新規路線の建設計画(MRT4号線、7号線、メトロマニラ・サブウェイなど)が進められている。

長距離鉄道としては、フィリピン国鉄(PNR)がルソン島内で一部区間を運行している。かつてはルソン島北部やビコル地方まで路線網が広がっていたが、自然災害による被害や施設の老朽化により、現在はマニラ首都圏近郊とビコル地方の一部を結ぶ区間のみで旅客列車が運行されている。貨物輸送は限定的である。

政府は、鉄道インフラの近代化と再生に力を入れており、既存路線の改修、新車両の導入、そして新たな路線の建設(南北通勤鉄道、ミンダナオ鉄道など)を計画・推進している。これらのプロジェクトは、交通渋滞の緩和、地方開発の促進、そしてより持続可能な交通システムの構築を目指すものである。しかし、資金調達、用地取得、住民移転などの課題も多く、計画の遅延も見られる。

8.1.3. 海運

島嶼国家であるフィリピンにとって、国内および国際海運は経済と国民生活に不可欠な役割を果たしている。7600以上の島々を結ぶ国内航路は、旅客輸送と物資輸送の生命線であり、主要な島々間には多数のフェリーや貨客船が運航されている。

フィリピンには1800以上の港湾が存在し、その中でマニラ港(国内最大かつ最も混雑する港)、バタンガス港、スービック港、セブ港、イロイロ港、ダバオ港、カガヤン・デ・オロ港、ジェネラル・サントス港、サンボアンガ港などが主要な国際港および国内ハブ港として機能しており、ASEAN交通ネットワークの一部を構成している。

船舶輸送の現状としては、様々な種類の船舶が利用されている。伝統的なアウトリガーカヌー(バンカ)は、沿岸漁業や短距離の島間輸送に今も使われている。近代的な船舶は、合板やエンジンを使用し、漁業や旅客・貨物輸送に用いられる。しかし、国内航路で使用される船舶の多くは中古船であり、老朽化や安全基準の問題が指摘されることもある。過去には大規模な海難事故も発生しており(ドニャ・パス号沈没事故など)、安全規制の強化と船舶の近代化が課題となっている。

政府は、港湾インフラの近代化、航行援助システムの改善、そして海運業界の競争力強化に取り組んでいる。ストロング・リパブリック・ノーティカル・ハイウェイ構想は、道路網とフェリー航路を統合し、島嶼間の効率的な物流ネットワークを構築することを目指したものである。

8.1.4. 航空

フィリピンの航空産業は、島嶼間の移動および国際的な接続において重要な役割を果たしている。国内には、2022年時点で国営の空港が90カ所あり、そのうち8カ所が国際空港として機能している。

主要な国際空港としては、マニラ首都圏のニノイ・アキノ国際空港(NAIA)が最大のハブ空港であり、最も多くの旅客を取り扱っている。その他、クラーク国際空港、マクタン・セブ国際空港、ダバオ国際空港(フランシスコ・バンゴイ国際空港)、サンボアンガ国際空港などが、国際線および国内線の重要な拠点となっている。

フィリピンの航空会社としては、ナショナル・フラッグ・キャリアであるフィリピン航空(PAL)がアジアで最も古い商業航空会社の一つとして知られている。また、格安航空会社(LCC)のセブパシフィック航空が国内線および近距離国際線で大きなシェアを占めている。これらの航空会社を中心に、国内外の多くの都市への航空路線網が形成されている。

航空産業は、観光業の発展やビジネス交流の促進に不可欠であり、政府は空港インフラの近代化、航空保安体制の強化、そして航空自由化政策の推進などを通じて、その成長を支援している。しかし、一部空港の混雑や老朽化、地方空港の整備遅れなどが課題として残っている。

8.2. エネルギー

フィリピンのエネルギー供給は、経済成長と国民生活を支える上で極めて重要である。2021年時点での総発電設備容量は26,882メガワット(MW)であった。主要なエネルギー源の構成は、石炭が43%、石油が14%、水力が14%、天然ガスが12%、地熱が7%となっている。フィリピンは、アメリカ、インドネシアに次ぐ世界第3位の地熱発電国である。

国内最大のダムは、パンガシナン州のアグノ川にあるサン・ロケ・ダム(全長1.2 km)である。1990年代初頭にパラワン島沖で発見されたマランパヤガス田は、フィリピンの輸入石油への依存度を低減させ、ルソン島のエネルギー需要の約40%、国全体のエネルギー需要の約30%を供給してきた。

フィリピンには、ルソン島、ビサヤ諸島、ミンダナオ島それぞれに電力系統が存在する。2009年以降、フィリピン全国送電会社(NGCP)が国の送電網を管理し、島々を跨ぐ送電線を運用している。消費者への配電は、民間所有の配電会社と政府所有の電気協同組合によって行われている。2021年末時点でのフィリピンの家庭電化率は約95.41%であった。

原子力エネルギーの活用計画は、1970年代初頭のマルコス政権時代に、1973年の石油危機に対応するために始まった。フィリピンは1984年にバターン州で東南アジア初の原子力発電所であるバターン原子力発電所を完成させた。しかし、マルコス失脚後の政治的問題や1986年のチェルノブイリ原発事故後の安全への懸念から、同発電所は稼働に至らず、その運転再開計画は依然として議論の的となっている。エネルギー政策においては、再生可能エネルギー(太陽光、風力、バイオマスなど)の開発と利用促進も重要な柱とされている。

8.3. 上下水道と衛生

フィリピンにおける上下水道の普及状況と衛生状態は、都市部と地方部、また所得層によって差が見られる。マニラ首都圏以外の上下水道サービスは、主に地方の水道局(Water District)によって提供されている。マニラ首都圏では、マニラ・ウォーター社とマイニラッド・ウォーター・サービシズ社が民営化された形でサービスを提供している。家庭用浅井戸を除き、地下水利用者は国家水資源委員会(NWRB)からの許可取得が義務付けられている。2022年の総取水量は890億立方メートルから910億立方メートルに増加し、水関連総支出は数十億ペソに上った。

下水処理に関しては、フィリピンの汚水の大部分は浄化槽に流れ込んでいる。2015年の水供給と衛生に関する共同監視プログラム(JMP)によると、フィリピン人口の74%が改善された衛生施設を利用できており、1990年から2015年の間に「良好な進展」が見られた。2016年時点で、フィリピンの世帯の96%が改善された飲料水水源を利用し、92%の世帯が衛生的なトイレ施設を有していた。しかし、トイレ施設の適切な下水システムへの接続は、特に地方や都市部の貧困地域において依然として不十分である。

水質管理や下水処理システムの整備は、公衆衛生の向上と環境保護の観点から重要な課題である。特に、急速な都市化に伴う水需要の増加、水源の汚染、そして気候変動による水資源への影響などが懸念されている。政府は、上下水道インフラの整備、衛生教育の推進、そして水関連の環境規制の強化に取り組んでいる。

8.4. 情報通信

フィリピンの情報通信技術(ICT)分野は、近年急速な発展を遂げ、経済成長と社会のデジタル化に大きく貢献している。

インターネット普及率は着実に上昇しており、2021年初頭時点で、フィリピン国民の67%(7391万人)がインターネットにアクセスしており、その大多数がスマートフォンを利用している。ソーシャルメディアの利用も非常に活発で、フィリピンは世界のインターネットユーザーの中でもトップクラスの利用時間を記録している。

移動体通信サービスは広く普及しており、複数の主要な通信事業者がサービスを提供している。長らくPLDT(フィリピン長距離電話会社)とグローブ・テレコムの複占状態が続いていたが、2021年のディト・テレコミュニティの参入により競争環境が変化し、サービスの質の向上が期待されている。5Gサービスの導入も進められている。

政府は、ICTインフラの整備、デジタルリテラシーの向上、そしてICT産業の育成を重要な政策課題として位置づけている。「デジタル・フィリピン」構想などを通じて、電子政府サービスの拡充、オンライン教育の推進、そして地方におけるデジタル格差の解消などを目指している。また、ビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)産業の成長は、ICTインフラと人材に大きく依存しており、この分野の持続的な発展はフィリピン経済にとって不可欠である。

課題としては、インターネット接続速度の遅さや料金の高さ、地方におけるアクセス格差、サイバーセキュリティの確保、そしてデジタル化に伴うプライバシー保護などが挙げられる。

9. 国民

2020年5月1日時点で、フィリピンの総人口は1億903万5343人であった。人口の60%以上が沿岸地域に居住し、2020年には54%が都市部に住んでいた。首都マニラおよび国内で最も人口の多い都市であるケソンシティは、マニラ首都圏に位置する。マニラ首都圏には約1348万人が居住し、これはフィリピン総人口の約12.4%に相当し、国内で最も人口の多い都市圏であり、世界で5番目に人口の多い都市圏でもある。1948年から2010年の間に、フィリピンの人口は1900万人から9200万人へと約5倍に増加した。

国の中央年齢は25.3歳であり、人口の63.9%が15歳から64歳の年齢層である。フィリピンの年平均人口増加率は減少傾向にあるが、政府によるさらなる人口増加抑制の試みは議論を呼んでいる。国の貧困率は1985年の49.2%から2021年には18.1%に減少し、所得格差は2012年から縮小し始めた。

9.1. 民族

フィリピンは、外国の影響と、水域や地形による国土の分断により、顕著な民族的多様性を有している。2020年の国勢調査によると、フィリピンの主要な民族グループは、タガログ族(26.0%)、ビサヤ族(セブアノ族、ヒリガイノン族、ワライ族を除く)(14.3%)、イロカノ族とセブアノ族(各8%)、ヒリガイノン族(7.9%)、ビコラノ族(6.5%)、ワライ族(3.8%)であった。

国内の先住民族は110の民族言語グループで構成され、2020年時点での総人口は1556万人であった。これには、イゴロット族、ルマド族、マンヤン族、そしてパラワン島の先住民族などが含まれる。ネグリト族は、諸島の最初期の住民と考えられている。これらの少数先住民はオーストラロイド系のグループであり、アフリカからオーストラリアへの最初の人類移動の残存者であり、おそらく後の移住の波によって追いやられたと考えられる。一部のフィリピン・ネグリトは、ゲノムにデニソワ人の混血が見られる。

民族的フィリピン人は一般的に、いくつかの東南アジアの民族グループに属し、言語学的にはオーストロネシア語族マレー・ポリネシア語派を話すオーストロネシア人と分類される。オーストロネシア系住民の起源は不確かだが、台湾原住民の親類が彼らの言語をもたらし、地域の既存の住民と混血した可能性が高い。ルマド族とサマ・バジャウ族は、大陸東南アジアのオーストロアジア語族やムラブリ語を話すルア族(ティン族)と祖先的な親和性を持つ。パプアニューギニアから東インドネシアおよびミンダナオ島への西方への拡大が、ブラアン族やサンギル語に見られる。

スペイン帝国の他の地域、特にスペイン領アメリカからの移民がフィリピンに到着した。2016年のナショナルジオグラフィックのプロジェクトによる遺伝子研究では、フィリピン諸島に住む人々は、東南アジアおよびオセアニア(53%)、東アジア(36%)、南ヨーロッパ(5%)、南アジア(3%)、そしてラテンアメリカ由来のネイティブアメリカン(2%)の遺伝子マーカーを持つと結論付けられた。

異人種間の夫婦の子孫は、フィリピン・メスティーソまたは「ティソイ」として知られる。スペイン植民地時代には、主に中国系メスティーソ(メスティーソ・デ・サングレー)、スペイン系メスティーソ(メスティーソ・デ・エスパニョール)、およびそれらの混血(トルナトラス)で構成されていた。現代の中国系フィリピン人はフィリピン社会によく統合されている。主に福建省からの移民の子孫であり、アメリカ植民地時代(20世紀初頭)の純粋な中国系フィリピン人の数は約135万人とされ、一方、推定2280万人(約20%)のフィリピン人は、植民地時代以前、植民地時代、および20世紀の中国人移民からの半数または一部の中国系祖先を持つ。スペイン統治時代後期(18世紀末)の貢納国勢調査では、スペイン系フィリピン人の混血が全市民の穏当な割合(約5%)を占めていた。一方、より少ない割合(2.33%)の人口がメキシコ系フィリピン人であった。2023年時点で約30万人のアメリカ人がフィリピンに居住しており、最大25万人のアメラジアンがアンヘレス、マニラ、オロンガポなどの都市に点在している。その他の重要な非先住民マイノリティには、インド系フィリピン人やアラブ系フィリピン人が含まれる。日系フィリピン人には、徳川家康将軍による迫害を逃れたキリシタンも含まれる。

9.2. 言語

| 言語 | 話者数 | |

|---|---|---|

| タガログ語 | 22,512,089 | |

| セブアノ語 | 19,665,453 | |

| イロカノ語 | 8,074,536 | |

| ヒリガイノン語 | 7,773,655 | |

| ワライ語 | 3,660,645 | |

| {{nowrap|その他の現地語/方言}} | 24,027,005 | |

| {{nowrap|その他の外国語/方言}} | 78,862 | |

| {{nowrap|言及なし}} | 6,450 | |

| 合計 | 92,097,978 | |

フィリピンには186の言語が存在し、そのうち182言語が現存し、残りの4言語は話者がいない。ほとんどの母語は、オーストロネシア語族のマレー・ポリネシア語派フィリピン諸語に属する。スペイン語由来のクレオール言語であるチャバカノ語も話されている。多くのフィリピン・ネグリトの言語には、オーストロネシア語化を生き延びた独自の語彙が見られる。

フィリピン語と英語が国の公用語である。タガログ語の標準化された変種であるフィリピン語は、主にマニラ首都圏で話されている。フィリピン語と英語は、政府、教育、印刷物、放送メディア、ビジネスで使用され、しばしば第三の地方言語と共に用いられる。英語と他の地方言語、特にタガログ語とのコードスイッチング(タグリッシュ)は一般的である。フィリピン憲法は、スペイン語とアラビア語を任意かつ選択的に推進することを規定している。19世紀後半に広く使用されたリングワ・フランカであったスペイン語の使用は大幅に減少したが、スペイン語の借用語は依然としてフィリピン諸語に残っている。アラビア語は主にミンダナオ島のイスラム学校で教えられている。

2020年時点で家庭で一般的に話される上位の言語は、タガログ語、ビサヤ語、ヒリガイノン語、イロカノ語、セブアノ語、ビコル語である。19の地域言語が教育手段としての補助公用語として認められている。

- アクラノン語

- ビコル語

- セブアノ語

- チャバカノ語

- ヒリガイノン語

- イバナグ語

- イロカノ語

- イヴァタン語

- カパンパンガン語

- キナライア語

- マギンダナオ語

- マラナオ語

- パンガシナン語

- サンバル語

- スリガオノン語

- タガログ語

- タウスグ語

- ワライ語

- ヤカン語

クヨノン語、イフガオ語、イトバヤット語、カリンガ語、カマヨ語、カンカナエイ語、マスバテニョ語、ロンブロマノン語、マノボ諸語、そしていくつかのビサヤ諸語など、他の土着言語もそれぞれの州で使用されている。フィリピン手話は国の手話であり、ろう教育の言語である。

9.3. 宗教

フィリピンは、信教の自由が保障された世俗国家であるが、大多数のフィリピン人は宗教を非常に重要視しており、無宗教の割合は非常に低い。キリスト教が主要な宗教であり、人口の約89%を占める。国内には世界で3番目に大きなローマ・カトリック教徒の人口を擁し(2013年時点)、アジア最大のキリスト教国である。2020年の国勢調査によると、人口の78.8%がローマ・カトリックを信仰しており、その他のキリスト教宗派には、イグレシア・ニ・クリスト、フィリピン独立教会、セブンスデー・アドベンチスト教会などがある。プロテスタントは2010年時点で人口の約5%から7%を占めていた。フィリピンは世界中に多くのキリスト教宣教師を派遣しており、外国人司祭や修道女の訓練センターともなっている。

イスラム教は国内第2の宗教であり、2020年の国勢調査では人口の6.4%を占める。ほとんどのイスラム教徒はミンダナオ島および近隣の島々に居住し、その多くはスンナ派のシャーフィイー学派を信奉している。

人口の約0.2%が土着のフィリピン民間宗教を信仰しており、その慣習や民間信仰はしばしばキリスト教やイスラム教と習合している。仏教は人口の約0.04%によって信仰されており、主に中国系フィリピン人によるものである。

10. 保健

フィリピンの医療は、国および地方政府によって提供されているが、医療費の大部分は自己負担である。2022年の一人当たり医療費は1.01 万 PHPであり、医療費は国のGDPの5.5%を占めた。2023年の医療予算配分は3349.00 億 PHPであった。2019年にドゥテルテ大統領によってユニバーサル・ヘルスケア法が制定され、全てのフィリピン人が国民健康保険プログラム(PhilHealth)に自動的に加入することになった。2018年以降、いくつかの政府運営病院に医療・財政支援を提供するワンストップショップであるマラサキットセンターが設置されている。

2023年時点でのフィリピンの平均寿命は70.48歳(男性66.97歳、女性74.15歳)である。ジェネリック医薬品に対するフィリピン人の受容が高まったことにより、医薬品へのアクセスは改善されている。2021年の国内の主要な死因は、虚血性心疾患、脳血管疾患、COVID-19、新生物(腫瘍)、糖尿病であった。感染症は、主に洪水などの自然災害と関連している。100万人のフィリピン人が活動性結核に罹患しており、これは世界で4番目に高い有病率である。

フィリピンには1,387の病院があり、その33%が政府運営である。23,281のバランガイ保健ステーション、2,592の地方保健ユニット、2,411の助産院、659の診療所が全国でプライマリケアを提供している。1967年以降、フィリピンは世界最大の看護師供給国となっている。看護学卒業生の70%が海外で働くため、熟練した医療従事者の国内定着に問題が生じている。

10.1. 医療制度

フィリピンの医療制度は、公的部門と民間部門が並存する形で運営されている。国民皆保険制度であるフィリピン健康保険公社(PhilHealth)が、全国民に基本的な医療保障を提供することを目指しているが、自己負担割合が高い場合や、対象外となるサービスも存在する。

公的医療機関には、保健省(DOH)が管轄する国立病院、地域病院、地方自治体が運営する州立病院や市立病院、バランガイ・ヘルス・ステーション(BHS)などがある。BHSは、地域レベルでのプライマリヘルスケアや予防接種、母子保健サービスなどを提供する。

民間医療機関は、都市部を中心に数多く存在し、総合病院から専門クリニックまで様々である。高度な医療技術や設備を備えた施設も多いが、医療費は公的機関に比べて高額になる傾向がある。

医療従事者としては、医師、看護師、歯科医師、薬剤師、助産師などがいる。フィリピンは伝統的に多くの看護師を養成し、海外へ送り出してきたが、近年は国内の医療人材不足も課題となっている。医師の都市部への偏在や、地方における専門医の不足も問題である。

医薬品については、ジェネリック医薬品の使用促進政策が進められている。国民の医薬品へのアクセス改善と医療費抑制が目的である。

医療サービスの提供体制は、地域によって格差が見られる。都市部では比較的医療機関が充実しているのに対し、地方や離島では医療アクセスが困難な場合がある。政府は、遠隔医療の導入や、地方での医療人材確保策などを通じて、地域間の医療格差是正に取り組んでいる。

10.2. 主要な健康問題

フィリピンでは、依然として感染症と非感染性疾患(生活習慣病)の両方が主要な健康問題となっている。

主要な死亡原因となる疾病には、虚血性心疾患(心筋梗塞など)、脳血管疾患(脳卒中など)、がん(新生物)、糖尿病、そして呼吸器系疾患(肺炎など)が含まれる。近年、COVID-19も主要な死因の一つとなった。

感染症に関しては、結核は依然として深刻な公衆衛生上の課題であり、有病率は世界的に見ても高い水準にある。デング熱、マラリア(特定の地域)、レプトスピラ症などの媒介蚊や水系感染症も、特に雨季や自然災害後に流行することがある。HIV/AIDSの新規感染者数も増加傾向にあり、対策が強化されている。

非感染性疾患(NCDs)は、生活習慣の変化(不健康な食事、運動不足、喫煙、過度の飲酒など)に伴い、増加の一途をたどっている。高血圧、脂質異常症、肥満などもNCDsのリスク因子として重要視されている。

栄養状態に関しては、特に子供たちの間での栄養失調(発育阻害、消耗症)や、微量栄養素欠乏症(鉄欠乏性貧血など)が依然として問題である。一方で、都市部を中心に過体重や肥満も増加しており、栄養の二重負荷が課題となっている。

母子保健も重要な分野であり、乳児死亡率や妊産婦死亡率の削減が目標とされている。予防接種の普及や、安全な出産のための医療アクセス改善などが進められている。

その他、精神保健、環境衛生(大気汚染、水質汚染など)、自然災害時の健康危機管理なども、フィリピンにおける主要な公衆衛生上の課題として認識されている。

11. 教育

フィリピンの教育制度は、初等教育、中等教育、高等教育の三段階で構成されている。K-12プログラムの導入や公教育の無償化が進められており、科学技術教育や代替学習システム、宗教系学校も教育システムにおいて役割を担っている。識字率は比較的高く、教育は国家予算の重要な部分を占めている。国内には多くの高等教育機関や公共図書館が存在する。

11.1. 教育制度

フィリピンの教育制度は、K-12基礎教育プログラムに基づいており、幼稚園、初等教育、中等教育(ジュニアハイスクールおよびシニアハイスクール)、そして高等教育から構成されている。2013年に導入されたK-12プログラムにより、基礎教育は幼稚園1年、小学校6年、中学校4年(ジュニアハイスクール)、高等学校2年(シニアハイスクール)の計13年間となった。

- 幼稚園 (Kindergarten): 義務教育の一部であり、通常5歳児を対象とする。

- 初等教育 (Elementary Education): 6年間。グレード1からグレード6まで。

- 中等教育 (Secondary Education): 6年間。

- ジュニアハイスクール (Junior High School): 4年間。グレード7からグレード10まで。

- シニアハイスクール (Senior High School): 2年間。グレード11とグレード12。シニアハイスクールでは、生徒はアカデミック、技術・職業・生活(TVL)、スポーツ、芸術・デザインといった専門分野(トラック)を選択する。

- 高等教育 (Higher Education): 大学、カレッジ、専門学校など。学士号、修士号、博士号などの学位プログラムや、技術・職業教育訓練(TVET)プログラムが提供される。

公教育は、初等・中等レベルでは授業料が無料である。また、2017年に制定された「質の高い高等教育への普遍的アクセス法」により、多くの公立大学および一部の私立大学での授業料も免除されている。私立学校もフィリピンの教育システムにおいて重要な役割を担っており、特に宗教系(カトリック系など)の学校が多い。フィリピンには1500校以上のカトリック学校および高等教育機関があり、教育システムの不可欠な部分となっている。

義務教育の範囲は、幼稚園からシニアハイスクール修了までの13年間である。

主要な教育改革政策としては、K-12プログラムの導入が挙げられる。これは、フィリピンの基礎教育期間を国際標準に合わせ、教育の質を向上させることを目的としたものである。また、教育省(DepEd)は、カリキュラムの改訂、教員の質の向上、教育施設の整備など、様々な改革に取り組んでいる。高等教育に関しては、高等教育委員会(CHED)が管轄し、大学の質の保証や国際化などを推進している。才能ある生徒のための科学高校(フィリピン・サイエンス・ハイスクール・システム)は1963年に設立された。政府は、技術教育技能開発庁(TESDA)を通じて技術職業訓練と開発を提供している。2004年、政府は識字率向上のため、学校に通っていない子供、若者、成人向けに代替学習システム(ALS)の提供を開始した。マドラサ(イスラム学校)は同年に16地域で主流化され、主にミンダナオ島のイスラム教徒地域で教育省の管轄下にある。

11.2. 識字率と高等教育

フィリピンの成人識字率は比較的高く、2019年のデータでは15歳以上の国民の基本的な読み書き能力を示す識字率は93.8%であった。また、日常生活で読み書き計算をどの程度活用できるかを示す機能的識字率(10歳から64歳対象)も91.6%と比較的高水準にある。これは、教育へのアクセスが比較的容易であることや、政府による識字率向上プログラムの成果によるところが大きい。

高等教育機関に関しては、フィリピンには2019年時点で1975の高等教育機関があり、そのうち246が公立、1729が私立である。公立大学は非宗教的であり、主に州立または地方政府資金によるものとして分類される。主要な国立大学としては、8つのキャンパスを持つフィリピン大学(UP)システムがあり、フィリピン大学ディリマン校をはじめとする複数のキャンパスが全国に展開されている。UPは、国内で最も評価の高い大学の一つである。私立大学では、アテネオ・デ・マニラ大学、デ・ラ・サール大学、サント・トマス大学などが、長い歴史と高い教育水準で知られている。これらの大学は、国内外の大学ランキングでも評価されている。

高等教育委員会(CHED)が、高等教育機関の監督、基準設定、プログラム認定などを行っている。近年では、研究能力の強化、国際的な学術交流の促進、そして産業界のニーズに合った人材育成などが、高等教育における重要な課題となっている。

職業技術教育・訓練(TVET)は、技術教育技能開発庁(TESDA)が管轄している。TESDAは、様々な分野での技術・技能訓練プログラムを提供し、国内外の労働市場で求められるスキルを持つ人材の育成を目指している。

国際教育協力も活発であり、多くのフィリピン人学生が海外の大学に留学している一方、近隣アジア諸国などからフィリピンの大学へ英語学習や学位取得のために留学する学生もいる。教育は国家予算の重要な割合を占め、2023年の5.27 兆 PHPの予算のうち9009.00 億 PHPが割り当てられた。2023年現在、国内にはフィリピン国立図書館に所属する公共図書館が1640館ある。

12. 文化

フィリピンの文化は、地理的な断片化によって強化された顕著な文化的多様性を特徴とする。長年にわたるスペインとアメリカ合衆国の植民地支配は、フィリピン文化に深い影響を与えた。ミンダナオ島とスールー諸島の文化は、スペインの影響が限定的で、近隣のイスラム地域の文化からの影響がより強かったため、独自に発展した。イゴロット族のような先住民グループは、スペインの植民地化に抵抗することによって、植民地化以前の慣習と伝統を保存してきた。しかし、19世紀には、共通の国家的象徴、文化的および歴史的な試金石を持つ国民的アイデンティティが出現した。

スペインの遺産には、カトリックの優位性と、スペイン語の姓名の普及が含まれる。これは、1849年の家族名の体系的な配布とスペインの命名慣習の実施を命じた勅令に起因する。多くの地名もスペイン起源である。現代フィリピン文化に対するアメリカの影響は、英語の使用や、フィリピン人によるファストフード、アメリカ映画、音楽の消費に明らかである。

フィリピンの祝祭日は、通常祝祭日と特別祝祭日に分類される。祭りの多くは宗教的なものであり、ほとんどの町や村にはそのような祭りがある(通常、守護聖人を称えるもの)。よりよく知られている祭りには、アティ・アティハン祭り、ディナギャン祭り、モリオネス祭り、シヌログ祭り、そして5月に開催される聖母マリアへの1ヶ月間の献身であるフローレス・デ・マヨなどがある。国内のクリスマスシーズンは9月1日という早い時期に始まり、聖週間はキリスト教徒にとって厳粛な宗教的行事である。

12.1. 価値観と社会規範

フィリピン人の価値観は、主に親族関係、義務、友情、宗教(特にキリスト教)、そして商業に基づく個人的な同盟関係に根差している。これらは、集団による受容への願望によって主に動機づけられる、パキキサマ協調性、仲間意識フィリピン語を通じた社会的調和を中心に展開する。ウタン・ナ・ルオブ恩義、心の負債フィリピン語による互恵性は、フィリピンの重要な文化的特徴であり、内面化された負債は決して完全に返済されることはないと考えられている。これらの価値観からの逸脱に対する主な制裁は、ヒヤ恥フィリピン語の概念と、アモール・プロプリオ自尊心スペイン語の喪失である。

家族はフィリピン社会の中心であり、忠誠心、緊密な関係の維持、年老いた両親の世話といった規範がフィリピン社会に深く根付いている。権威と年長者への敬意は重んじられ、マノ年長者の手を自分の額に当てる敬礼フィリピン語のようなジェスチャーや、{{lang|fil|ポ|}}やオポ丁寧語フィリピン語、クヤ兄さんフィリピン語やアテ姉さんフィリピン語といった敬称で示される。その他のフィリピン人の価値観には、未来に対する楽観主義、現在に対する悲観主義、他人への配慮、友情と親しみやすさ、ホスピタリティ、信心深さ、自己と他者(特に女性)への敬意、そして誠実さがある。

12.2. 芸術と建築

フィリピンの芸術は、土着の民俗芸術、東アジアおよび古典芸術の伝統を融合させたものである。スペイン植民地時代には、芸術は主に絵画や彫刻を通じてカトリックを広めるために用いられた。フィリピンで記録上最初の彫刻家はフアン・デ・ロス・サントス(1590年~1660年)であり、祭壇後壁の制作で知られる。1821年、フィリピン絵画の父と呼ばれるダミアン・ドミンゴがビノンドに美術学校「アカデミア・デ・ディブホ」を開校した。スペイン植民地時代の他の芸術家には、ホセフ・ルシアーノ・ダンス、ホセ・オノラト・ロサーノ、マリアーノ・アスンシオンといった画家や、イサベロ・タンピンコやクリスプロ・ホクソンといった彫刻家がいた。作品がフィリピンに注目を集めた芸術家には、フアン・ルナとフェリックス・レサレクシオン・イダルゴがいる。フェルナンド・アモルソロはアメリカ植民地時代のフィリピン絵画を支配し、フィリピンの田園風景を描いた牧歌的な作品で人気を博した。近代フィリピン美術の父として知られるヴィクトリオ・エダデスは、1920年代から1930年代にかけてフィリピンにモダニズムを広めた。

12.2.1. 伝統建築と植民地建築

フィリピンの伝統建築は、土着のバハイ・クボ高床式の小屋フィリピン語と、スペイン統治下で発展したバハイ・ナ・バト石造りの家フィリピン語という2つの主要な様式がある。バタネス州のような一部の地域では、気候の違いにより若干異なり、石灰岩が建材として使用され、家屋は台風に耐えるように建てられた。

スペイン建築は、中央広場(プラサ・マヨール中央広場スペイン語)を中心とした町設計にその痕跡を残したが、その建物の多くは第二次世界大戦中に損傷または破壊された。いくつかのフィリピンの教会は、地震に耐えるためにバロック建築を適応させ、地震バロック様式の発展につながった。4つのバロック様式の教会は、ユネスコ世界遺産としてまとめて登録されている。フィリピン各地のスペイン植民地時代の要塞(フエルサ要塞スペイン語)は、主に宣教師の建築家によって設計され、フィリピン人の石工によって建設された。イロコス・スル州のビガンは、スペイン風の家屋や建物で知られている。

アメリカ統治時代には、政府の建物やアール・デコ様式の劇場建設に新しい建築様式が導入された。アメリカ時代には、ガバルドン校舎の建設が始まり、ダニエル・バーナムによる建築設計とマスタープランを用いた都市計画がマニラとバギオの一部で行われた。バーナム計画の一部には、古代ギリシャ建築や新古典主義建築を彷彿とさせる政府庁舎の建設が含まれていた。スペイン時代およびアメリカ時代の建物は、イロイロ、特にカレレアルで見ることができる。

12.2.2. 視覚芸術

フィリピンの視覚芸術は、豊かな歴史と多様な文化的影響を反映している。植民地化以前の時代には、木彫り、織物、陶器、宝飾品などの工芸品が盛んであった。これらの伝統工芸は、地域ごとに独自の様式やモチーフを発展させ、今日まで受け継がれているものも多い。

スペイン植民地時代には、主に宗教画や聖像彫刻がカトリック布教の手段として制作された。19世紀に入ると、ダミアン・ドミンゴがフィリピン初の美術学校を設立し、西洋的な絵画技法が導入された。フアン・ルナやフェリックス・レサレクシオン・イダルゴといった画家は、ヨーロッパで高い評価を受け、フィリピンの国際的な名声を高めた。彼らの作品は、しばしばフィリピンの社会状況やナショナリズムを反映していた。

アメリカ植民地時代には、フェルナンド・アモルソロが、フィリピンの田園風景や農民の生活を理想化して描いた作品で国民的な人気を博した。彼の明るい色彩と光の表現は、「アモルソロ様式」として知られる。一方、ヴィクトリオ・エダデスは、西洋のモダニズムをフィリピンに導入し、保守的な画壇に挑戦した。

第二次世界大戦後、フィリピンの現代美術はさらに多様化し、抽象表現主義、シュルレアリスム、社会派リアリズムなど、様々な様式やテーマが追求された。セザール・レガスピ、エルナンド・R・オカンポ、アルトゥーロ・ルースといった芸術家たちが、この時期のフィリピン美術を牽引した。

現代のフィリピンの視覚芸術は、絵画、彫刻、インスタレーション、写真、ビデオアート、パフォーマンスアートなど、幅広いメディアで表現されている。グローバル化や社会問題、アイデンティティといったテーマに取り組む若い世代のアーティストも多く登場している。

フィリピン国立博物館群(国立美術館、国立人類学博物館、国立自然史博物館など)や、文化センター・オブ・ザ・フィリピン(CCP)、その他多くの私設美術館やギャラリーが、フィリピンの視覚芸術の保存、展示、振興に貢献している。

12.3. 音楽と舞踊

フィリピンの音楽と舞踊は、土着の伝統と外来文化の影響が融合した多様な形態を持つ。伝統的な民族舞踊には2つのタイプがあり、伝統的な先住民の影響から生まれたものと、スペインの影響から生まれたものがある。土着の踊りは人気が低下したが、1920年代に民族舞踊が復活し始めた。スペイン系フィリピン人の踊りであるカリニョーサは、非公式ながら国の民族舞踊と見なされている。人気のある土着の踊りには、竹の棒をリズミカルに叩き合わせるティニクリンやシンキルなどがある。現代の踊りは、繊細なバレエからストリート志向のブレイクダンスまで様々である。

伝統音楽のジャンルとしては、スペイン統治時代に人気を博したロンダリア音楽(伝統的なマンドリン型楽器を使用)や、1920年代から1930年代にかけて発展したクンディマン(愛をテーマにした叙情的な歌曲)などがある。スペインの影響を受けた音楽家は、主に14弦ギターを用いたバンドゥリアをベースとするバンドである。アメリカ植民地時代には、多くのアメリカ文化やポピュラー音楽がフィリピンに紹介された。

1960年代にはロック音楽が導入され、フィリピンロック(またはピノイロック)へと発展した。これにはポップロック、オルタナティブ・ロック、ヘヴィメタル、パンク・ロック、[[ニュー・ウェイヴ (音楽)|ニュー