1. 概要

南アフリカ共和国は、アフリカ大陸の最南端に位置する共和制国家である。多様な民族、文化、言語が共存することから「虹の国」として知られている。国土面積は約122.10 万 km2、人口は約6,200万人(2022年国勢調査)である。行政首都はプレトリア、立法首都はケープタウン、司法首都はブルームフォンテーンと、首都機能が地理的に分散されている点が特徴的である。最大の都市はヨハネスブルグである。

歴史的には、コイサン族やバントゥー系諸族などの先住民が暮らしていたが、17世紀にオランダ人が、19世紀にはイギリス人が入植し、植民地化が進められた。20世紀には、アパルトヘイトと呼ばれる極端な人種隔離政策が施行され、国際社会から厳しい批判と制裁を受けた。しかし、ネルソン・マンデラをはじめとする国内外の長年の抵抗運動と国際的な圧力により、1990年代初頭にアパルトヘイトは法的に撤廃され、1994年には全人種が参加する初の民主的選挙が実施された。この歴史的転換は、南アフリカが民主主義と人権尊重の道を歩む上での重要な一歩となり、国内外で高く評価された。

政治体制は立憲共和制であり、大統領が国家元首と行政府の長を兼ねる議院内閣制に近い大統領制を採用している。議会は両院制である。アパルトヘイト後の南アフリカは、民主主義の定着と国民和解、社会正義の実現を主要な課題として取り組んでいる。

経済面では、金、ダイヤモンド、プラチナといった豊富な鉱物資源を背景に、アフリカ大陸で最も工業化が進んだ国の一つであり、G20のメンバー国でもある。しかし、アパルトヘイト時代の負の遺産として、依然として高い失業率や深刻な経済格差、貧困といった社会問題に直面しており、これらの解決が現代南アフリカの重要な課題となっている。

社会的には、ズールー語、コサ語、アフリカーンス語、英語など12の公用語が認められるなど、言語的多様性が際立っている。人種構成も複雑で、黒人アフリカ系が人口の約81%を占めるが、白人系、カラード、インド・アジア系など多様な人々が共生している。アパルトヘイト撤廃後、法的な人権状況は大幅に改善されたものの、依然として犯罪率の高さや社会不安、外国人嫌悪なども課題として残っている。

文化的には、多様な民族的背景が融合した独自の文化が育まれており、音楽、文学、スポーツなど多岐にわたる分野で国際的に知られる人物や作品を輩出している。ユネスコ世界遺産も国内に複数有し、豊かな自然と文化遺産は世界中から多くの観光客を惹きつけている。現代南アフリカは、過去の不正義を克服し、すべての人々が共生できる包摂的な社会の実現に向けた努力を続けている。

2. 国名

南アフリカ共和国の国名は、その地理的な位置、すなわちアフリカ大陸の最南端に由来する。英語での正式名称はRepublic of South Africaリパブリック・オブ・サウス・アフリカ英語、アフリカーンス語ではRepubliek van Suid-Afrikaレピューブリク・ファン・サウトアフリカアフリカーンス語である。

同国は多言語国家であり、2023年に南アフリカ手話が追加され、合計12の言語が公用語として憲法で定められている。各公用語における正式名称は以下の通りである。

- 英語: Republic of South Africaリパブリック・オブ・サウス・アフリカ英語

- アフリカーンス語: Republiek van Suid-Afrikaレピューブリク・ファン・サウトアフリカアフリカーンス語

- ズールー語: iRiphabhuliki yaseNingizimu Afrikaイリパブリキ・ヤセニンギジム・アフリカズールー語

- コサ語: iRiphabliki yaseMzantsi Afrikaイリパブリキ・ヤセムザンツィ・アフリカコサ語

- スワジ語: iRiphabhulikhi yeNingizimu Afrikaイリパブリキ・イェニンギジム・アフリカスワジ語

- 南ンデベレ語: iRiphabliki yeSewula Afrikaイリパブリキ・イェセウラ・アフリカ南ンデベレ語

- ソト語(南ソト語): Rephaboliki ya Afrika Borwaレパブリキ・ヤ・アフリカ・ボルワソト語

- 北ソト語(ペディ語): Rephabliki ya Afrika-Borwaレパブリキ・ヤ・アフリカボルワ北ソト語

- ツワナ語: Rephaboliki ya Aforika Borwaレパブリキ・ヤ・アフォリカ・ボルワツワナ語

- ツォンガ語: Riphabliki ra Afrika Dzongaリパブリキ・ラ・アフリカ・ゾンガツォンガ語

- ヴェンダ語: Riphabuḽiki ya Afurika Tshipembeリパブリキ・ヤ・アフリカ・チペンベヴェンダ語

- 南アフリカ手話: (表記なし)

1910年の南アフリカ連邦成立時は、英語でUnion of South Africaユニオン・オブ・サウス・アフリカ英語、オランダ語でUnie van Zuid-Afrikaユニ・ファン・ザウト・アフリカオランダ語と称された。これは、イギリスの4つの植民地(ケープ植民地、ナタール植民地、トランスヴァール植民地、オレンジ川植民地)の統合を反映した名称であった。1961年に共和制へ移行し、イギリス連邦から脱退した際に現在の「共和国」を冠する名称となった。

南アフリカは口語でMzantsiムザンツィコサ語(コサ語で「南」を意味するuMzantsiウムザンツィコサ語に由来)とも呼ばれる。また、一部のパン・アフリカ主義者は「アザニア」という呼称を好む。

3. 歴史

南アフリカ共和国の歴史は、人類最古の化石が発見される先史時代から、コイサン族やバントゥー系諸族の定住、ヨーロッパ人の到来と植民地化、ボーア戦争、アパルトヘイト体制とその終焉、そして民主化後の現代に至るまで、複雑で多岐にわたる出来事によって形成されてきた。この地域は、先住民文化、植民地支配、人種隔離政策、そして和解と再建の努力が交錯する、人類史の縮図とも言える場所である。

3.1. 先史時代と先住民

南アフリカは、世界で最も古い考古学的遺跡および人類化石の遺跡がいくつか存在する地域である。考古学者たちは、ハウテン州の一連の洞窟から広範な化石を発掘してきた。この地域はユネスコの世界遺産に登録され、「人類のゆりかご」と名付けられている。これには、ホミニン化石の世界で最も豊かな遺跡の一つであるスタークフォンテインや、スワルトクランス、ゴンドリン洞窟、クロムドライ、クーパーズ洞窟、マラパなどが含まれる。1924年、レイモンド・ダートはアフリカで発見された最初のホミニン化石であるタウンチャイルド(タウング近郊で発見)を同定した。その他のホミニン化石は、リンポポ州のマカパンスガット、フリーステイト州のコルネリアとフロリスバッド、クワズール・ナタール州のボーダー洞窟、東ケープ州のクラシーズ川洞窟群、そして西ケープ州のピナクル・ポイント、エランズフォンテイン、ディ・ケルダース洞窟からも出土している。これらの発見は、約300万年前からアウストラロピテクス・アフリカヌスに始まり、アウストラロピテクス・セディバ、ホモ・エルガステル、ホモ・エレクトス、ホモ・ローデシエンシス、ホモ・ヘルメイ、ホモ・ナレディ、そして現生人類(ホモ・サピエンス)に至るまで、様々なホミニド種が南アフリカに存在していたことを示唆している。現生人類は少なくとも17万年前から南部アフリカに居住していた。また、複数の研究者がヴァール川流域で礫器を発見している。

紀元前数千年頃から、この地域には狩猟採集民であるサン人(ブッシュマンとも呼ばれる)と、同じコイサン語族に属し牧畜を主とするコイコイ人(ホッテントットとも呼ばれる)が居住していた。彼らは独自の文化と社会構造を築き、環境に適応した生活を送っていた。

紀元後3世紀から9世紀にかけて、現在のカメルーン周辺にいたバントゥー語群を話す諸民族が、鉄器製造技術と農耕文化を持って南下を開始した(バントゥー・イクスパンション)。彼らは次第に南アフリカ地域に定住し、既存のコイサン系住民を同化または駆逐しながら勢力を拡大した。現在のクワズール・ナタール州における最古の鉄器製造の痕跡は、おおよそ1050年頃のものとされている。最も南下したグループはコサ人であり、彼らの言語には初期のコイサン人の言語的特徴が取り込まれている。コサ人は現在の東ケープ州にあるグレートフィッシュ川まで到達した。これらのより大きな鉄器時代の人口は、移住するにつれて初期の民族を置き換えるか同化した。ムプマランガ州では、ボコニと呼ばれる北ソト語を話す民族によって作られたと考えられているアダムの暦と名付けられた石の配置とともに、いくつかの石の円が見つかっている。

13世紀には、現在のリンポポ州北部でマプングブエ王国が栄え、金や象牙の交易を通じて繁栄した。マプングブエの丘は、この王国の首都の中心地であり、1220年頃にバンバンディアナロ(K2遺跡)のエリート層が移住し、平坦な頂上に定住した。雨乞いの儀式は、神聖な王権の発展に不可欠であった。1250年までには、首都の人口は5,000人に達し、国家は3.00 万 km2をカバーし、インド洋交易を通じて富を築いた。1300年頃のマプングブエ崩壊を巡る出来事は不明だが、交易ルートがリンポポ川から北のザンベジ川へ移り、大ジンバブエの隆盛を促したと考えられている。丘は放棄され、マプングブエの人口は四散した。

3.2. ヨーロッパ人の探検と初期植民地化

15世紀末の大航海時代に入ると、ヨーロッパ人によるアフリカ大陸沿岸の探検が活発化した。1487年、ポルトガルの探検家バルトロメウ・ディアスは、ヨーロッパ人として初めて南部アフリカに上陸する航海を率いた。12月4日、彼は現在のナミビアにあるウォルビス湾(当時はヴァルフィッシュ湾)に上陸した。これは、彼の先駆者であるポルトガルの航海士ディオゴ・カンが1485年に到達した最南端(湾の北にあるケープ・クロス)よりも南であった。ディアスは南部アフリカの西海岸を南下し続けた。1488年1月8日以降、嵐のために沿岸航行を妨げられた彼は、陸地を見失い、アフリカ最南端を知らずに通過した。彼は1488年5月、アフリカ東海岸を現在のグレート川(彼がRio do Infanteリオ・ド・インファンテポルトガル語と名付けた川)まで北上した。帰路、彼は岬を発見し、Cabo das Tormentasカボ・ダス・トルメンタスポルトガル語(嵐の岬)と名付けた。ポルトガル王ジョアン2世は、この岬が豊かな東インドへ通じる道を開くとして、Cabo da Boa Esperançaカボ・ダ・ボア・エスペランサポルトガル語(喜望峰)と改名した。ディアスの航海の偉業は、ルイス・デ・カモンイスの1572年の叙事詩『ウズ・ルジアダス』で不滅のものとなった。

17世紀初頭、ポルトガルの海運力が衰退すると、イギリスとオランダの商人が香辛料貿易におけるポルトガルの有利な独占を打破しようと競い合った。イギリス東インド会社の代表者は、早くも1601年には補給を求めて喜望峰に時折立ち寄ったが、後に避難港としてアセンション島とセントヘレナを好むようになった。オランダの関心は、1647年にオランダ東インド会社の従業員2名が喜望峰で数ヶ月間難破した後、高まった。船員たちは原住民から真水と食肉を得て生き延びることができた。彼らはまた、肥沃な土壌に野菜を植えた。オランダに帰国した彼らは、喜望峰が長期航海のための船に食料を補給する「倉庫兼庭園」としての可能性について好意的に報告した。

喜望峰航路発見から1世紀半後の1652年、ヤン・ファン・リーベックはオランダ東インド会社を代表して、後にケープタウンとなる喜望峰に補給基地を設立した。やがて喜望峰は、vrijliedenフレイリーデンオランダ語(自由市民)またはvrijburgersフレイブルヘルスオランダ語(自由市民)と呼ばれる、契約満了後もオランダの海外領土に留まった元会社従業員の自由市民が多数住む場所となった。オランダの貿易商はまた、現在のインドネシア、マダガスカル、東アフリカから数千人の奴隷を若い植民地にもたらした。国内で最も初期の混血コミュニティのいくつかは、自由市民、奴隷、そして先住民の間で形成された。これが、オランダ語とキリスト教信仰を採用した者の多い、新たな民族グループであるケープカラードの発展につながった。

南アフリカの先住民であるコイサン族とオランダ人入植者の間の資源をめぐる紛争は17世紀に始まり、何世紀にもわたって続いた。オランダ人入植者の東方への拡大は、南西に移動してきたコサ族との戦争(コサ戦争)を引き起こした。双方は、入植者が牛の放牧のために望んだグレートフィッシュ川近くの牧草地をめぐって競争したためである。辺境で独立した農民となった自由市民は「ボーア人」として知られ、一部は半遊牧的な生活様式を送り、「トレックボーア」と呼ばれた。ボーア人は「コマンド」と呼ばれる緩やかな民兵組織を結成し、コイサン族と提携してコサ族の襲撃を撃退した。双方は血なまぐさいが決定的な結果の出ない攻撃を繰り返し、家畜の盗難を伴う散発的な暴力が数十年間にわたって頻繁に発生した。

3.3. イギリスの植民地支配とボーア人の移動

グレートブリテンは、フランス第一共和政(低地諸国を侵略していた)の支配下に入るのを防ぐため、1795年から1803年にかけてケープタウンを占領した。1803年にバタヴィア共和国下で短期間オランダの支配に戻った後、ケープは1806年に再びイギリスに占領された。ナポレオン戦争終結後、ケープは正式にグレートブリテンに割譲され、大英帝国の不可欠な一部となった。南アフリカへのイギリス人の移住は1818年頃に始まり、その後1820年の入植者の到着で最高潮に達した。新たな入植者は、ヨーロッパ人労働力の規模を拡大し、コサ族の侵入に対して辺境地域を強化するなど、様々な理由で定住を奨励された。

1800年代初頭、ムフェカネ(文字通り「粉砕」)は、国際貿易、環境不安、ヨーロッパの植民地化の複雑な相互作用によって引き起こされた、先住民族グループ間の紛争、移住、国家形成が激化した時期であった。首長国はより裕福になり、交易ルートと放牧地をめぐって競争し、東部にヌドワンドウェとムテトワの最高首長国が形成された。ヌドワンドウェはムテトワを破り、ムテトワはいくつかのグループに分裂し、そのうちの1つはズールー族のシャカによって率いられた。1810年代には、イギリスの植民地化が拡大するにつれて、第4次および第5次コサ戦争が起こった。ヌドワンドウェは費用のかかる襲撃の中で分裂し、シャカのズールー王国が権力の空白を埋めるために台頭した。ガザ王国が形成された。ズールーはヌドワンドウェを完全に破ったが、ガザによって撃退された。

19世紀初頭、多くのオランダ人入植者は、イギリスの支配下にあったケープ植民地から、「フォールトレッカーズ」(開拓者または先駆者を意味する)として知られるようになった一連の移住者グループとして出発した。彼らは将来のナタール、フリーステイト、およびトランスヴァール地域に移住した。ボーア人はボーア共和国(南アフリカ共和国、ナタール共和国、オレンジ自由国)を建国した。内陸部では、ケープ植民地がツワナ人とグリクア人を犠牲にして拡大し、ボーア人の拡大はオレンジ川中流域に大きな不安定をもたらした。マタベレ王国が東部内陸部を支配し、ヴェンダ人の王国を襲撃した。

1867年のダイヤモンドと1884年の金の発見は、鉱物革命を引き起こし、経済成長と移民を増加させた。これはイギリスによる先住民の征服を強化した。これらの重要な経済資源を管理するための闘争は、ヨーロッパ人と先住民の関係、そしてボーア人とイギリス人の間の関係における要因であった。

1876年5月16日、南アフリカ共和国のトーマス・フランソワ・バーガーズ大統領はペディ人に対して宣戦布告した。セククネ王は1876年8月1日に軍を破ることに成功した。ライデンバーグ義勇軍による別の攻撃も撃退された。1877年2月16日、両者はボツァベロで和平条約を締結した。ボーア人がペディ人を制圧できなかったため、バーガーズはポール・クリューガーに有利な形で去り、イギリスは南アフリカ共和国を併合した。1878年と1879年には3度のイギリスの攻撃が成功裏に撃退されたが、ガーネット・ウルズリーは1879年11月、2,000人のイギリス兵、ボーア人、10,000人のスワジ人からなる軍隊でセククネを破った。

ズールー戦争は1879年にイギリスとズールー王国の間で戦われた。カーナーヴォン卿がカナダ連邦で連邦制を成功裏に導入した後、同様の政治的努力と軍事作戦が南アフリカのアフリカの王国、部族地域、ボーア共和国でも成功する可能性があると考えられた。1874年、ヘンリー・バートル・フレールは、そのような計画を実現するためにイギリスの高等弁務官として南アフリカに派遣された。障害の中には、ボーア人の独立国家とズールーランド軍の存在があった。ズールー王国はイサンドルワナの戦いでイギリスを破った。最終的にズールーランドは戦争に敗れ、ズールー王国の独立は終焉を迎えた。

3.4. ボーア戦争

ボーア共和国は、地域の状況に適したゲリラ戦術を用いて、第一次ボーア戦争(1880年~1881年)においてイギリスの侵攻に成功裏に抵抗した。イギリスは第二次ボーア戦争(1899年~1902年)において、より多くの兵力、経験、そして新たな戦略をもって再来し、ボーア人の消耗戦により大きな損害を被ったものの、最終的には焦土作戦と強制収容所(病気と放置により27,000人のボーア人民間人が死亡)が部分的な要因となり成功を収めた。

南アフリカの都市人口は19世紀末から急速に増加した。戦争による荒廃の後、ボーア人農民はトランスヴァール植民地やオレンジ自由州の都市に逃れ、白人の都市貧困層を形成した。

3.5. 南アフリカ連邦と独立

イギリスによる白人支配に対する反発は、白人南アフリカ人の間で独立への志向を強めた。オランダおよびイギリス植民地時代には、人種隔離は大部分が非公式なものであったが、1879年の原住民居住区法やパス法制度など、先住民の定住と移動を管理するためのいくつかの法律が制定された。

第二次ボーア戦争終結から8年後、4年間の交渉を経て、1909年南アフリカ法により名目上の独立が認められ、1910年5月31日に南アフリカ連邦が成立した。この連邦は、旧ケープ植民地、ナタール植民地、トランスヴァール植民地、オレンジ自由国共和国の領土を含む自治領であった。1913年原住民土地法は黒人による土地所有を著しく制限し、その時点で彼らが管理できたのは国土のわずか7%であった。先住民のために確保された土地の量は、後にわずかに増加した。

1931年、1931年ウェストミンスター憲章の通過により、連邦はイギリスから完全に主権を獲得し、イギリス議会が同国で立法を行う最後の権限が廃止された。それ以前に独立していたアフリカの国は、リベリア、エチオピア、エジプトの3カ国のみであった。1934年、南アフリカ党と国民党が合併して統一党を結成し、アフリカーナーと英語を話す白人との和解を目指した。1939年、国民党支持者が反対したイギリスの同盟国として第二次世界大joenに連邦が参戦したことをめぐり、党は分裂した。

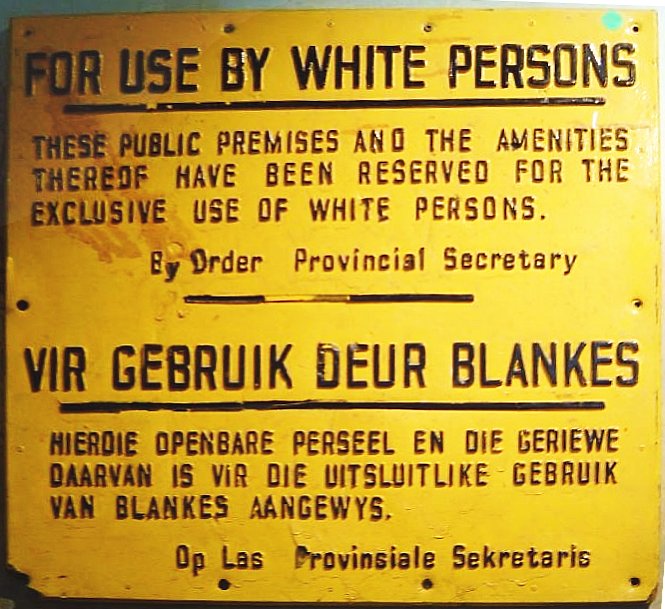

3.6. アパルトヘイト時代

1948年、国民党が選挙で政権を握った。それはオランダとイギリスの植民地支配下で始まった人種隔離を強化した。カナダのインディアン法を枠組みとして、民族主義政府はすべての人々を3つの人種(「白人」、「黒人」、「インド人およびカラード(混血の人々)」)に分類し、それぞれに権利と制限を設けた。白人少数派(20%未満)が、はるかに大きな黒人多数派を支配した。法的に制度化された隔離は「アパルトヘイト」として知られるようになった。白人がアフリカ全土で最も高い生活水準を享受し、西側先進国に匹敵する一方で、黒人多数派は所得、教育、住居、平均寿命など、ほぼすべての基準で不利な立場に置かれたままだった。1955年にコングレス同盟によって採択された自由憲章は、非人種的社会と差別の終結を要求した。

1961年5月31日、国民投票(白人有権者のみ参加可能で、僅差で可決)を経て、同国は共和国となった。イギリス系が多数を占めるナタール州は、この提案に大部分が反対票を投じた。エリザベス2世は南アフリカ女王の称号を失い、最後の総督であったチャールズ・ロバーツ・スワートが国家大統領に就任した。ウェストミンスター・システムへの譲歩として、大統領の任命は議会によるものであり、P・W・ボータの1983年憲法法(首相職を廃止し、議会に責任を負う独自の「強力な大統領制」を導入)まで事実上無力であった。他のイギリス連邦諸国からの圧力により、南アフリカは1961年に同組織から脱退した。アパルトヘイト終結後の1994年に再加盟することになる。

国内外からのアパルトヘイトへの反対にもかかわらず、政府はアパルトヘイト継続のための立法を行った。治安部隊は国内の反対意見を弾圧し、暴力が広がり、アフリカ民族会議(ANC)、アザニア人民機構、パン・アフリカニスト会議などの反アパルトヘイト組織がゲリラ戦や都市部での破壊活動を行った。これら3つの対立する抵抗運動は、国内での影響力を争う中で、時折派閥間の衝突も起こした。アパルトヘイトはますます論議を呼び、いくつかの国はその人種政策のために南アフリカ政府との取引をボイコットし始めた。ボイコットと制限は後に国際的な制裁と外国投資家による投資撤退にまで拡大した。

3.7. 民主化とアパルトヘイト以後

1974年にマンゴスツ・ブテレジとハリー・シュワルツによって署名されたマハラバティニ信仰宣言は、平和的な権力移行とすべての人の平等の原則を明記しており、南アフリカの黒人と白人の政治指導者によるこのような合意としては最初のものだった。最終的に、F・W・デクラークは1993年にネルソン・マンデラと政策と政府の移行に関する二国間協議を開始した。

1990年、国民党政府はANCやその他の政治組織に対する禁止措置を解除し、差別撤廃への第一歩を踏み出した。サボタージュの罪で27年間服役していたネルソン・マンデラを釈放した。その後、交渉プロセスが続いた。1992年の国民投票で白人有権者の承認を得て、政府はアパルトヘイト終結交渉を継続した。南アフリカは1994年に初の全人種参加選挙を実施し、ANCが圧倒的多数で勝利した。それ以来、ANCは政権を維持している。同国はイギリス連邦に再加盟し、南部アフリカ開発共同体のメンバーとなった。

アパルトヘイト後のANC政権下の南アフリカでは、失業率が30%以上に急上昇し、所得格差が拡大した。多くの黒人が中流または上流階級に上昇した一方で、黒人の総失業率は1994年から2003年の間に公式統計では悪化したが、拡大定義を用いると大幅に減少した。以前は稀であった白人南アフリカ人の貧困が増加した。政府は富の再分配と経済成長の両方を確保するための金融・財政規律の達成に苦慮した。国連の人間開発指数は1990年代半ばまで着実に上昇し、その後1995年から2005年にかけて低下し、2013年に1995年のピークを回復した。この低下は、主に南アフリカのHIV/AIDSパンデミックに起因しており、南アフリカの平均寿命は1992年の62歳のピークから2005年には53歳の最低値に低下した。また、政府が初期段階でパンデミックに対処するための措置を講じなかったことも原因である。

2008年5月の暴動では60人以上が死亡した。住宅権利と立ち退きに関するセンターは、10万人以上が家を追われたと推定している。標的は主に合法および不法移民、そして亡命を求める難民であったが、犠牲者の3分の1は南アフリカ国民であった。2006年の調査で、南アフリカ移住プロジェクトは、南アフリカ人は他のどの国民グループよりも移民に反対していると結論付けた。国連難民高等弁務官事務所は2008年、20万人以上の難民が南アフリカで亡命を申請したと報告しており、これは前年のほぼ4倍であった。これらの人々は主にジンバブエ出身であったが、ブルンジ、コンゴ民主共和国、ルワンダ、エリトリア、エチオピア、ソマリアからも多く来ていた。仕事、ビジネスチャンス、公共サービス、住宅をめぐる競争は、難民と受け入れコミュニティの間で緊張を引き起こしてきた。南アフリカにおける外国人嫌悪は依然として問題であるが、国連難民高等弁務官事務所は2011年、最近の暴力は当初懸念されていたほど広範ではなかったと報告した。それにもかかわらず、南アフリカが人種問題に取り組み続ける中で、提案されている解決策の1つは、人種差別禁止と平等へのコミットメントを支持するために、係属中のヘイトクライムおよびヘイトスピーチ法案などの法律を可決することであった。

2018年2月14日、ジェイコブ・ズマが大統領を辞任した。2月15日以来、ANC党首シリル・ラマポーザが南アフリカ大統領を務めている。2018年3月16日、ジェイコブ・ズマ元大統領が辞任してからわずか1ヶ月余りで、国家検察局長ショーン・アブラハムズは、ズマが2006年の起訴状と同様に、詐欺12件、汚職2件、恐喝および資金洗浄各1件の計16件の刑事告発で再び訴追されると発表した。2020年2月、出廷しなかったため逮捕状が発行された。2021年、彼は法廷侮辱罪で有罪となり、15ヶ月の禁固刑を宣告された。これに対し、ズマ支持者は抗議行動を起こし、暴動、略奪、破壊行為、広範な暴力につながり、354人が死亡した。

2018年に汚職と国家乗っ取りの疑惑を調査するために設立されたゾンド委員会は、2022年に調査結果を発表した。それによると、トランスネット、エスコム、デネルなどの政府機関、法執行機関、諜報機関、公務員を含むあらゆるレベルの政府で汚職が蔓延していることが判明した。同委員会は、組織的汚職、詐欺、組織犯罪、贈収賄、資金洗浄、国家乗っ取りの証拠を記録した。また、アフリカ民族会議党とジェイコブ・ズマを調査し、彼らがグプタ家への直接的な援助を通じて国家乗っ取りに加担していたと結論付けた。委員会は、国家乗っ取りによって「汚染された」国家支出の総額を約570億ランドと推定した。この570億ランドの97%以上はトランスネットとエスコムからのものであった。これらの資金のうち、グプタ企業は少なくとも150億ランドを受け取った。国家への総損失額を定量化することは困難だが、150億ランドをはるかに超えるだろう。

南アフリカは、2022年のロシアのウクライナ侵攻および進行中のロシア・ウクライナ戦争に関して中立の立場を維持している。2023年12月29日、南アフリカは、イスラエル・ハマス戦争の一環としてガザ地区におけるイスラエルの行為に関して、イスラエルがガザ地区のパレスチナ人に対してジェノサイドを犯し、現在も犯していると主張し、正式に国際司法裁判所に提訴した。南アフリカは、10月7日のイスラエルでの虐殺の責任を負うグループであるハマスの上級指導者を繰り返し受け入れてきた。

2024年南アフリカ総選挙後、アフリカ民族会議はアパルトヘイト終結以来初めて全国投票のシェアが50%を下回ったが、南アフリカ議会では依然として単独最大政党であった。ラマポーザ大統領は、ネルソン・マンデラ内閣以来初めてとなる国民統一政府を発表し、以前の主要野党であった民主同盟やその他の小政党と協定を結んだ。ラマポーザは、経済的解放の闘士の指導者ジュリアス・マレマを相手に、国民議会によって大統領2期目に再選された。

南アフリカは2020年以来、失業率の高さ、経済成長の低さ、企業投資の低さ、暴力犯罪、無秩序、政治腐敗、国家乗っ取りのレベルの上昇により、国が破綻国家に陥る危険性があると警告する国際機関、企業、政治家が増加しており、激しい政治的・経済的危機の時期を迎えている。同国は2007年以来エネルギー危機に直面しており、負荷削減による定期的な電力の輪番停電が発生している。国際通貨基金によると、南アフリカは「大規模な汚職」と国家乗っ取りに苦しんでいる。

3.7.1. 真実和解委員会

アパルトヘイト時代の人権侵害を調査し、過去を清算するために設立された真実和解委員会(TRC)は、民主化への移行期における南アフリカの重要な機関であった。委員会の主な目的は、アパルトヘイト下で行われた残虐行為の真相を究明し、加害者には恩赦を与える代わりに真実の告白を求め、被害者には賠償と癒やしの機会を提供することを通じて、国民和解を促進することであった。

デズモンド・ツツ大主教が委員長を務めたTRCは、公聴会を通じて多くの証言を集め、アパルトヘイト体制下での拷問、殺害、失踪などの深刻な人権侵害の事例を明らかにした。これにより、国家による暴力の規模と性質が公にされ、歴史の暗部が記録された。加害者が完全かつ誠実に自らの行為を告白した場合、恩赦が与えられる可能性があったが、すべての申請が認められたわけではない。

成果としては、一定の真相究明が進み、社会全体が過去の過ちと向き合うきっかけとなった点が挙げられる。また、被害者の証言は、彼らの苦しみを社会的に認知させ、尊厳の回復に寄与した。しかし、限界も指摘されている。恩赦プロセスに対する批判(加害者が十分に罰せられていないとの意見)、被害者への賠償が不十分であった点、そして国民和解が完全には達成されていないという現実などである。特に経済的格差の解消が進まなかったことは、和解の妨げになったとの見方もある。

TRCの活動は、国際的にも注目され、移行期正義のモデルケースの一つとして議論された。その遺産は、現代南アフリカにおける人権意識の向上や、過去の不正義を繰り返さないための努力に影響を与え続けている。

4. 地理

南アフリカはアフリカ最南端に位置し、海岸線は2500 km以上に及び、2つの大洋(南大西洋とインド洋)に面している。面積は121.99 万 km2であり、南アフリカは世界で24番目に大きな国である。プリンス・エドワード諸島を除くと、国土は南緯22度から35度、東経16度から33度の間に位置する。南アフリカの内陸部は、大部分がほぼ平坦な高原で、標高は東側が最も高く(1000 mから2100 m)、西と北に向かって緩やかに傾斜し、南と南西にもわずかに傾斜している。この高原はグレート・エスカープメント(大断崖)に囲まれており、その東側の最も高い部分はドラケンスバーグ山脈として知られている。ドラケンスバーグ山脈のマファディ山(標高3450 m)が最高峰である。クワズール・ナタール州とレソトの国境は、グレート・エスカープメントの最高部によって形成され、標高は3000 mを超える。

高原の南部および南西部(海抜約1100 m~1800 m)とそれに隣接する下の平野(海抜約700 m~800 m)はグレート・カルーとして知られ、まばらにしか人が住んでいない低木地帯で構成されている。グレート・カルーの北側は、より乾燥したブッシュマンランドへと続き、最終的には国内北西部のカラハリ砂漠となる。高原の中東部で最も高い部分はハイフェルドとして知られている。この比較的水に恵まれた地域には、国内の商業農地の大部分があり、最大の都市圏(ハウテン州)が含まれている。ハイフェルドの北側、南緯約25度30分線から、高原はブッシュフェルドへと下り坂になり、最終的にはリンポポ川低地またはローフェルドへと続く。

グレート・エスカープメントより下の海岸ベルトは、北東から時計回りに、リンポポ・ローフェルドがあり、これはムプマランガ・ドラケンスバーグ(グレート・エスカープメントの東部)の下にあるムプマランガ・ローフェルドに合流する。この地域は、エスカープメントの上のハイフェルドよりも暑く、乾燥しており、耕作の集約度も低い。南アフリカ北東部のリンポポ州とムプマランガ州に位置するクルーガー国立公園は、ローフェルドの大部分を占め、面積は1.96 万 km2である。

グレート・エスカープメントの南部および南西部の下にある海岸ベルトには、海岸線と平行に走るいくつかのケープ褶曲帯の山脈があり、グレート・エスカープメントを海から隔てている。南のアウテニカ山脈とランゲベルク山脈、北のスワルトベルク山脈の間の土地はリトル・カルーとして知られ、グレート・カルーと同様の半砂漠の低木地帯で構成されているが、スワルトベルク山脈の麓に沿った北側の帯状地は降水量がやや多く、そのためグレート・カルーよりも耕作が進んでいる。リトル・カルーはオウツフルン周辺のダチョウ飼育で有名である。スワルトベルク山脈の北側からグレート・エスカープメントまでの低地はグレート・カルーの低地部分であり、気候的にも植物学的にもグレート・エスカープメントの上のカルーとほとんど区別がつかない。アウテニカ山脈とランゲベルク山脈と海の間の狭い海岸沿いの帯状地は、年間を通じて適度に降水量が多く、ガーデンルートとして知られている。南アフリカ(一般的に森林の少ない国)で最も広大な森林地帯で有名である。

国の南西端では、ケープ半島が大西洋に面した海岸沿いの帯状地の最南端を形成し、最終的にはオレンジ川でナミビアとの国境に終わる。ケープ半島は地中海性気候であり、その周辺地域はサハラ以南アフリカで唯一、冬に最も雨が降る地域である。ケープ半島の北側の海岸ベルトは、西側を大西洋、東側を南北に走るケープ褶曲山脈の最初の列によって区切られている。ケープ褶曲山脈は南緯約32度線で消滅し、その後グレート・エスカープメントが海岸平野を区切る。この海岸ベルトの最南端部分はスワートランドとマルムズベリー平野として知られ、冬の雨に依存する重要な小麦栽培地域である。さらに北の地域はナマクアランドとして知られ、オレンジ川に近づくにつれてより乾燥する。わずかな雨は冬に降る傾向があり、その結果、春(8月~9月)には広大なフェルドを覆う世界で最も壮観な花畑の一つが見られる。

南アフリカはまた、プリンス・エドワード諸島という小さな亜南極の群島を沖合に領有しており、これはマリオン島(290 km2)とプリンス・エドワード島(45 km2)からなる。

4.1. 気候

南アフリカは、三方を大西洋とインド洋に囲まれ、気候的に穏やかな南半球に位置し、平均標高が北(赤道方向)および内陸部に向かって着実に上昇するため、概して温暖な気候である。この多様な地形と海洋の影響により、多種多様な気候帯が生まれている。気候帯は、最北西部のナミブ砂漠南部の極端な砂漠から、東部のモザンビークおよびインド洋との国境沿いの緑豊かな亜熱帯気候まで多岐にわたる。南アフリカの冬は6月から8月である。最南西部は、湿潤な冬と暑く乾燥した夏を伴う地中海性気候に似た気候で、有名な低木地帯のフィンボスバイオームと密生地帯がある。この地域は南アフリカのワインの多くを生産しており、ほぼ一年中絶え間なく吹く風で知られている。この風の激しさは、喜望峰周辺を航行する船乗りにとって特に危険であり、多くの難破船を引き起こした。南海岸のさらに東では、降水量は年間を通じてより均等に分布し、緑豊かな景観を生み出している。年間降水量はローフェルドの南、特に亜熱帯である海岸近くで増加する。フリーステイトは、高原の中央に位置するため特に平坦である。ヴァール川の北側では、ハイフェルドはより水に恵まれ、亜熱帯の極端な暑さを経験することはない。ハイフェルドの中心にあるヨハネスブルグは海抜1740 mで、年間降水量は760 mmである。この地域の冬は寒いが、雪は稀である。

南アフリカ本土で最も寒い場所は東ケープ州のブッフェルスフォンテインで、2013年には-20.1 °Cの気温が記録された。プリンス・エドワード諸島は年平均気温が低いが、ブッフェルスフォンテインは極端に寒い。南アフリカ本土の奥深くは最も気温が高く、1948年に北ケープ州のカラハリ砂漠、アピントン近郊で51.7 °Cが記録されたが、これは非公式な記録であり標準的な機器で記録されたものではない。公式の最高気温は1993年1月にフィオールスドリフで記録された48.8 °Cである。

南アフリカにおける気候変動は、気温の上昇と降水量の変動を引き起こしている。異常気象現象がより顕著になっている。これは、気候変動が水資源など、国の全体的な状況と福祉に影響を与えるため、南アフリカ人にとって重大な懸念事項である。急速な環境変化は、大気の質から気温や気象パターン、さらには食料安全保障や疾病負荷に至るまで、さまざまな方法や側面でコミュニティレベルおよび環境レベルに明確な影響を及ぼしている。南アフリカ国立生物多様性研究所が作成したコンピューター生成の気候モデルによると、南部アフリカの一部では、2050年までに晩春から夏にかけて、海岸沿いで約1 °C、すでに暑い後背地(北ケープ州など)では4 °C以上の気温上昇が見られると予測されている。ケープ植物区系は気候変動によって非常に大きな打撃を受けると予測されている。干ばつ、火災の激化と頻度の増加、気温の上昇により、多くの希少種が絶滅の危機に瀕すると予想されている。南アフリカは2011年と2016年に2つの国家気候変動報告書を発表している。南アフリカは、石炭と石油によるエネルギー生産への依存度が高いため、二酸化炭素排出量がかなり多く、世界で14番目に多い二酸化炭素排出国である。国際的な公約の一環として、南アフリカは2020年から2025年の間に排出量をピークにすることを約束している。

4.2. 生物多様性

南アフリカは1994年6月4日にリオの生物の多様性に関する条約に署名し、1995年11月2日に条約の締約国となった。その後、生物多様性国家戦略及び行動計画を作成し、2006年6月7日に条約事務局に受理された。同国は、世界の17の生物多様性の高い国の中で6位にランクされている。南アフリカにおけるエコツーリズムは、生物多様性を維持・改善するための可能な方法として、近年より普及している。

ブッシュフェルドには、ライオン、アフリカヒョウ、南アフリカチーター、ミナミシロサイ、オジロヌー、クーズー、インパラ、ハイエナ、カバ、南アフリカキリンなど、数多くの哺乳類が生息している。ブッシュフェルドのかなりの範囲は、クルーガー国立公園やサビ・サンド動物保護区を含む北東部、および最北部のウォーターバーグ生物圏保護区に存在する。南アフリカには多くの固有種が生息しており、その中にはカルーに生息する絶滅危惧種のカワウサギ(Bunolagus monticularis)も含まれる。

1945年までに、4,900種以上の菌類(地衣類形成菌を含む)が記録されている。2006年には、南アフリカの菌類の数は20万種と推定されたが、昆虫に関連する菌類は考慮されていなかった。これが正しければ、南アフリカの菌類の数は植物のそれをはるかに上回る。少なくともいくつかの主要な南アフリカの生態系では、非常に高い割合の菌類が、それらが発生する植物に関して高度に特異的である。同国の生物多様性戦略および行動計画には、菌類(地衣類形成菌を含む)については言及されていない。

22,000種以上の異なる維管束植物、つまり地球上の既知の植物種の約9%を擁する南アフリカは、特に植物の多様性に富んでいる。最も一般的なバイオームは草原であり、特にハイフェルドでは、植生はさまざまなイネ科の草、低い低木、そしてアカシア、主にキャメルソーン(Vachellia erioloba)によって占められている。降雨量が少ないため、北西部に向かって植生はまばらになる。非常に暑く乾燥したナマクアランド地域には、アロエやトウダイグサのような水を貯蔵する多肉植物が多数存在する。そして世界自然保護基金によると、南アフリカには全多肉植物種の約3分の1が生息している。草原とトゲのあるサバンナは、国の北東に向かって徐々に低木サバンナに変わり、より密な成長が見られる。クルーガー国立公園の北端近くのこの地域には、かなりの数のバオバブの木がある。

ケープ植物区系の大部分の面積と植物生命を構成するフィンボスバイオームは、西ケープ州の小さな地域に位置し、それらの種の9,000種以上、つまりアマゾン熱帯雨林で見られる植物種の3倍以上の植物種を含んでおり、植物多様性の点で地球上で最も豊かな地域の一つとなっている。ほとんどの植物は、硬葉樹林植物のような、細かく針のような葉を持つ常緑樹の硬葉植物である。南アフリカ独自の別の開花植物群は、約130種の異なる種を持つプロテア属である。南アフリカには豊富な顕花植物があるが、国土のわずか1%しか森林ではなく、ほぼ例外なくクワズール・ナタールの湿潤な海岸平野にあり、そこには河口に南部アフリカマングローブの地域もある。さらに小さな森林保護区は火災の手の届かないところにあり、山地森林として知られている。輸入樹種のプランテーションが優勢であり、特に外来種のユーカリと松である。

南アフリカは、過去40年間で広大な自然生息地を失っており、これは主に人口過剰、無秩序な開発パターン、19世紀の森林伐採が原因である。同国は2019年の森林景観健全性指数の平均スコアが4.94/10で、172カ国中112位であった。南アフリカは、外来種による侵略において世界で最も深刻な影響を受けている国の一つであり、多く(例:ブラックワトル、ポートジャクソンウィロー、ハケア、ランタナ、ジャカランダ)が在来の生物多様性と既に希少な水資源に重大な脅威をもたらしている。また、草原における在来植物の灌木侵入は、生物多様性および関連する生態系サービスに脅威を与え、700万ヘクタール以上に影響を及ぼしている。最初のヨーロッパ人入植者によって発見された本来の温帯広葉樹林は、小さな区画が残るまで搾取された。現在、ミロガシ(Podocarpus latifolius)、スティンクウッド(Ocotea bullata)、南アフリカブラックアイアンウッド(Olea capensis)のような南アフリカの広葉樹は、政府の厳重な保護下にある。環境・森林・漁業省の統計によると、2014年には記録的な1,215頭のサイが殺された。南アフリカには全多肉植物種の3分の1(多くはカルー固有種)が生息しているため、植物の密猟のホットスポットとなっており、多くの種が絶滅の危機に瀕している。

5. 政治

南アフリカ共和国は、立憲共和制と三権分立の原則に基づく議会制共和国である。大統領が国家元首と行政府の長を兼ね、議会は両院制を採用している。アパルトヘイト終結後に制定された現行憲法は人権と民主主義を保障し、これに基づき複数の政党が活動する複数政党制が機能している。

行政府、立法府、司法府はすべて南アフリカ憲法の最高権威に服し、上級裁判所は、行政措置や議会法が違憲である場合にはそれらを無効にする権限を有する。国民議会(下院)は400議席からなり、比例代表制(政党名簿式)により5年ごとに選出される。全国州評議会(上院)は90議席からなり、9つの州議会がそれぞれ10議席を選出する。

各議会選挙の後、国民議会はその議員の中から大統領を選出する。したがって、大統領の任期は通常5年間の議会と同じである。大統領は2期を超えて在任することはできない。大統領は副大統領と大臣(各省庁を代表する)を任命し、内閣を構成する。国民議会は、不信任決議によって大統領と内閣を罷免することができる。

南アフリカには法的に定められた首都はない。憲法第4章には「議会の所在地はケープタウンであるが、第76条(1)および(5)に従って制定された議会法により、議会の所在地を他の場所に定めることができる」と記載されている。国の三権分立は異なる都市に分かれている。ケープタウンは議会の所在地として立法首都であり、プレトリアは大統領と内閣の所在地として行政首都であり、ブルームフォンテーンは最高控訴裁判所の所在地であり、伝統的に司法首都とみなされてきた。ただし、最高裁判所である南アフリカ憲法裁判所は1994年以来ヨハネスブルグに置かれている。ほとんどの外国大使館はプレトリアに置かれている。

2004年以降、南アフリカでは数千件の人気のある抗議行動(一部は暴力的)が発生しており、ある学識者によれば、「世界で最も抗議行動の多い国」となっている。憲法に違反する政治的抑圧の事例や将来の抑圧の脅威が数多くあり、一部のアナリストや市民社会組織は、新たな政治的抑圧の風潮が存在する、あるいは存在する可能性があると結論付けている。

2022年、南アフリカはイブラヒム・アフリカ統治指数でサハラ以南アフリカ48カ国中6位にランクされた。南アフリカは、法の支配、透明性、汚職、参加、人権のカテゴリーで高得点を獲得したが、安全と治安のカテゴリーでは低得点であった。2006年、南アフリカは同性婚を合法化した世界で最初の管轄区域の一つとなった。

南アフリカ憲法は同国の最高法規である。南アフリカ法の主な法源は、ローマ・オランダ商法および人法、そしてオランダ人入植者とイギリス植民地主義の輸入品としてのイギリスコモンローである。南アフリカで最初のヨーロッパベースの法律はオランダ東インド会社によってもたらされ、ローマ・オランダ法と呼ばれている。これは、ヨーロッパ法がナポレオン法典に法典化される前に輸入されたものであり、多くの点でスコットランド法に匹敵する。これに続いて19世紀には、コモンローと制定法の両方のイギリス法が導入された。1910年の統一後、南アフリカは独自の議会を持ち、以前の個々の構成植民地で可決された法律に基づいて、南アフリカに特有の法律を可決した。司法制度は、軽微な刑事事件および小規模な民事事件を審理する治安判事裁判所、特定の地域の一般管轄権の裁判所として機能する部門を持つ高等法院、最高控訴裁判所、そして最高裁判所である憲法裁判所からなる。

5.1. 政府構造

南アフリカ共和国の政府構造は、憲法に基づく三権分立の原則に基づいている。

立法府:議会は両院制で構成される。

- 国民議会(National Assembly):下院に相当し、定数は400議席。議員は比例代表制(政党名簿式)に基づき、5年の任期で国民によって直接選挙される。国民議会は、法律の制定、予算の承認、行政府の監督、そして大統領の選出と罷免といった主要な権限を持つ。

- 全国州評議会(National Council of Provinces, NCOP):上院に相当し、定数は90議席。9つの各州からそれぞれ10名(州首相を含む州政府代表者4名と州議会から選出される6名)の代表が派遣される。NCOPは、州の利益を代表し、州に関連する法案の審議に関与する。

行政府:行政府の長は大統領であり、国家元首も兼ねる。

- 大統領:国民議会によって、その議員の中から選出される。任期は5年で、2期まで。大統領は、副大統領、大臣を任命し、内閣を組閣する。内閣は、大統領に対して責任を負い、政策の執行を担当する。大統領は、法律の公布、条約の締結、軍の最高指揮権などの権限を有する。

- 副大統領:大統領を補佐する。

- 内閣:各省庁の大臣で構成され、行政各部門の政策を実行する。

司法府:司法権は独立しており、憲法および法律に基づいて行使される。

- 憲法裁判所:憲法に関する最終的な権限を持つ最高裁判所。ヨハネスブルグに所在。

- 最高控訴裁判所:憲法問題以外のすべての事項に関する最終控訴裁判所。ブルームフォンテーンに所在。

- 高等法院:各州に設置され、広範な民事・刑事事件の第一審および控訴審を管轄する。

- 治安判事裁判所:より軽微な民事・刑事事件を扱う下級裁判所。

この三権は、憲法によって相互に抑制し均衡を保つように設計されており、民主主義と法の支配を保障するための基盤となっている。

5.2. 憲法

南アフリカ憲法は、1996年12月10日に当時のネルソン・マンデラ大統領によって署名され、1997年2月4日に発効した、同国の最高法規である。この憲法は、アパルトヘイト体制からの移行期を経て、すべての南アフリカ国民の権利と自由を保障する民主的な国家を建設するための基礎として制定された。

制定過程:

アパルトヘイト終結に向けた交渉の中で、新しい憲法の起草が重要な課題となった。1994年の全人種参加選挙で選出された制憲議会が、2年以上の歳月をかけて草案を作成し、広範な国民的議論と協議を経て最終化された。

核心的価値と主要原則:

南アフリカ憲法は、人権、民主主義、平等、人間の尊厳、法の支配といった普遍的価値を核心に据えている。

- 人権の章(Bill of Rights):憲法第2章は、世界で最も包括的とされる権利章典の一つであり、市民的・政治的権利(生命、平等、表現の自由、集会の自由など)のみならず、経済的・社会的・文化的権利(住居、医療、食料、水、社会保障、教育など)も保障している。差別の禁止は特に強調されており、人種、性別、性的指向、宗教、障害などに基づくあらゆる不当な差別を禁じている。

- 民主主義:普通選挙、複数政党制、責任ある政府、権力分立、チェック・アンド・バランスの原則を確立している。

- 法の支配:何人も法の下に平等であり、政府もまた法に拘束されるという原則を明確にしている。

- 協調的統治:中央政府、州政府、地方政府の三層構造の政府間関係における協力と調整の重要性を規定している。

主要な内容:

憲法は、国家の構造(立法府、行政府、司法府)、州の権限、地方自治、伝統的指導者の役割、国家機関(人権委員会、公聴保護官、選挙管理委員会など、民主主義を支える第9章機関と呼ばれる独立機関群)についても詳細に定めている。また、公用語として11言語(現在は12言語)を認めるなど、言語的・文化的多様性の尊重も盛り込まれている。

憲法裁判所の役割:

憲法裁判所は、憲法解釈に関する最終的な権限を持つ。議会が制定した法律や行政府の行為が憲法に適合するか否かを判断し、違憲と判断した場合にはそれを無効とすることができる。人権侵害の救済や、政府機関間の憲法上の紛争解決においても中心的な役割を担い、南アフリカの立憲民主主義を守るための重要な機関である。

南アフリカ憲法は、過去の不正義と人権侵害を乗り越え、すべての国民が尊厳を持って暮らせる社会を築くという国家の決意を象徴するものとして、国内外で高く評価されている。しかし、憲法に掲げられた理想と、依然として残る社会経済的格差や不平等といった現実との間には乖離もあり、憲法の完全な実現は継続的な課題である。

5.3. 主要政党

南アフリカ共和国の政治は、アパルトヘイト撤廃後の1994年以来、アフリカ民族会議(ANC)が与党として最も大きな影響力を持ってきた。しかし、近年はその支持率に変化が見られ、多党制民主主義が機能している。

- アフリカ民族会議(African National Congress, ANC):

- 歴史と理念:1912年に設立され、アパルトヘイト体制に対する主要な抵抗運動組織であった。ネルソン・マンデラをはじめとする多くの指導者を輩出し、人種平等の実現と民主化を主導した。理念としては、非人種主義、民主主義、社会正義を掲げる中道左派政党。歴史的には南アフリカ共産党や労働組合会議(COSATU)と三者同盟を組んでいる。

- 支持基盤:主に黒人層から広範な支持を得ているが、カラードやインド系、一部白人層にも支持者がいる。

- 政治的影響力:1994年の初の全人種参加選挙以来、連続して政権を担当。しかし、汚職問題や経済政策の停滞、高い失業率などにより、近年は支持率が低下傾向にある。

- 最近の選挙結果:2024年総選挙では得票率約40%で第1党となり、初めて単独過半数を割り込んだ。民主同盟(DA)やインカタ自由党(IFP)などとの国民統一政府を樹立した。

- 民主同盟(Democratic Alliance, DA):

- 歴史と理念:アパルトヘイト時代には進歩連邦党など白人リベラル派の政党を前身とする。現在は中道主義、リベラリズムを掲げ、市場経済、法の支配、非人種主義を強調。ANC政権に対する主要な野党。

- 支持基盤:伝統的に白人層、カラード層、インド系層からの支持が厚いが、近年は黒人中間層や都市部の有権者への支持拡大も目指している。

- 政治的影響力:西ケープ州では州政権を担うなど、地域によっては強い影響力を持つ。国政レベルでは長年最大の野党であった。

- 最近の選挙結果:2024年総選挙では得票率約22%で第2党。ANCとの連立政権に参加。

- ウムコント・ウェ・シズウェ(uMkhonto we Sizwe, MK党):

- 歴史と理念:2023年に元大統領ジェイコブ・ズマの支持者らによって結成された新党。党名はANCの元軍事部門「ウムコント・ウェ・シズウェ(民族の槍)」に由来する。ポピュリズム的色彩が強く、ズマ元大統領の支持層を基盤とする。具体的な政策綱領はまだ明確ではない部分も多いが、ANC内の既存勢力への批判が強い。

- 支持基盤:特にズールー人が多いクワズール・ナタール州で強い支持を得ている。

- 政治的影響力:2024年総選挙で躍進し、議会第3党となった。ANCからの支持層の離反を吸収した形。

- 最近の選挙結果:2024年総選挙では得票率約14.6%で第3党。

- 経済的解放の闘士(Economic Freedom Fighters, EFF):

- 歴史と理念:2013年にANC青年同盟の元指導者ジュリアス・マレマによって設立された急進左派政党。マルクス・レーニン主義、パン・アフリカニズムを掲げ、土地の無償収用、鉱山や銀行の国有化など急進的な経済政策を主張。

- 支持基盤:主に若年層の黒人、失業者、貧困層から強い支持を得ている。

- 政治的影響力:議会第4党として、ANCやDAの政策を厳しく批判し、デモや議会での過激な行動もしばしば見られる。

- 最近の選挙結果:2024年総選挙では得票率約9.5%で第4党。

- インカタ自由党(Inkatha Freedom Party, IFP):

- 歴史と理念:1975年にマンゴスツ・ブテレジによって設立された。伝統的にズールー民族主義を基盤とし、保守的な社会政策や地方分権を主張。アパルトヘイト時代にはANCと対立することもあった。

- 支持基盤:主にクワズール・ナタール州のズールー人から支持を得ている。

- 政治的影響力:かつては全国レベルで一定の影響力を持っていたが、近年はクワズール・ナタール州に限定された地域政党としての性格が強まっている。

- 最近の選挙結果:2024年総選挙では得票率約3.85%で第5党。ANCとの連立政権に参加。

その他にも、アフリカ・キリスト教民主党(ACDP)、統一民主運動(UDM)、自由戦線プラス(FF Plus)などの小政党が存在し、国政や地方政治において一定の役割を果たしている。南アフリカの政党政治は、経済格差、土地問題、汚職、民族的アイデンティティなど、多様な争点を抱えながら展開されている。

5.4. 人権

南アフリカ共和国における人権状況は、アパルトヘイト撤廃(1994年)を境に劇的な改善を遂げたが、依然として多くの課題を抱えている。

アパルトヘイト撤廃後の改善努力:

- 憲法による人権保障:1997年に発効した南アフリカ憲法は、世界で最も進歩的とされる権利章典(Bill of Rights)を含んでいる。この章典は、平等、人間の尊厳、生命、プライバシー、表現の自由、集会の自由といった市民的・政治的権利に加え、住居、医療、食料、水、社会保障、教育へのアクセスといった経済的・社会的権利も保障している。

- 差別の禁止:憲法は、人種、性別、性的指向、宗教、障害など、あらゆる形態の不当な差別を明確に禁止している。これに基づき、南アフリカにおける同性婚は2006年にアジア・アフリカで初めて合法化された。

- 第9章機関の設立:憲法第9章に基づき、人権委員会、公聴保護官(オンブズマン)、性別平等委員会、選挙管理委員会など、民主主義と人権を擁護するための独立機関が設立され、政府の監視や市民の権利擁護活動を行っている。

- 真実和解委員会(TRC):アパルトヘイト時代の人権侵害の真相を究明し、国民和解を促進するために設立された。加害者に恩赦を与える代わりに真実を語らせ、被害者の声に耳を傾けることで、過去の清算と未来への教訓を図った。

現在残存する人権問題:

- 深刻な不平等:アパルトヘイトの遺産として、依然として深刻な経済的・社会的格差が存在する。特に人種間の所得格差、失業率の差は大きく、貧困層の多くは依然として黒人である。土地所有の不均衡も大きな問題であり、土地改革の遅れが指摘されている。

- 暴力:高い犯罪率、特に殺人、強盗、性暴力(レイプを含む)は深刻な社会問題であり、市民の安全を脅かしている。警察の対応能力や司法制度の効率性にも課題がある。特に女性や子供に対する暴力、ジェンダーに基づく暴力(GBV)は深刻で、社会問題化している。

- 外国人排斥(ゼノフォビア):アフリカ他国からの移民や難民に対する排斥感情や暴力事件が後を絶たない。経済的困窮や失業問題が背景にあるとされ、政府の対応が求められている。

- 性的少数者(LGBTIQ+)の権利:法的には同性婚が認められるなど進んでいるが、社会的な偏見や差別、暴力の事例も報告されており、法と現実のギャップが課題である。

- 警察による暴力・汚職:一部の警察官による過剰な力の行使や汚職が問題視されることがある。

- 医療アクセス:公的医療制度は存在するものの、質やアクセスの面で地域差や人種間の格差が依然として残っている。特にHIV/AIDSの蔓延は深刻な問題であったが、近年は治療アクセスの改善が進んでいる。

- 教育の質と格差:教育へのアクセスは改善されたものの、教育の質には依然として格差があり、貧困地域の学校では施設や教員の不足が問題となっている。

関連する市民団体の活動:

南アフリカには、アムネスティ・インターナショナル南アフリカ支部、ヒューマン・ライツ・ウォッチ、南アフリカ人権委員会(SAHRC、憲法上の独立機関)、トリートメント・アクション・キャンペーン(TAC、HIV/AIDS患者の権利擁護)、グラウンドアップ(社会正義ニュースサイト)など、多数の人権擁護団体やNGOが存在し、政府への提言、法的支援、啓発活動、人権侵害の監視などを活発に行っている。これらの市民社会組織は、南アフリカにおける人権状況の改善と民主主義の深化に重要な役割を果たしている。

6. 行政区画

南アフリカ共和国は、9つの州 (province) によって構成されている。アパルトヘイト体制終結後の1994年に、それまでの4つの州(ケープ州、ナタール州、オレンジ自由州、トランスヴァール州)と、名目上の独立国であった「ホームランド」(バンツースタン)が再編されて現在の9州体制となった。

各州は独自の州議会と州政府を持ち、憲法で定められた範囲内で立法権および行政権を有する。州の権限には、教育(基礎教育)、保健、住宅、州内の道路交通などが含まれる。

州の下には、地方自治体の階層が存在する。

- 都市自治体 (Metropolitan Municipality): 8つ存在し、大規模な都市圏を管轄する。これらの自治体は、後述の地区自治体と地方自治体の両方の機能を併せ持つ単一層の自治体である。ヨハネスブルグ、ケープタウン、エテクウィニ(ダーバン)、ツワネ(プレトリア)などがこれにあたる。

- 地区自治体 (District Municipality): 44存在し、都市自治体以外の地域をカバーする。

- 地方自治体 (Local Municipality): 地区自治体の下部組織として205存在し、より小規模な地域や町、村を管轄する。

この行政区画システムは、協調的統治の原則に基づき、中央政府、州政府、地方政府がそれぞれの役割を分担しつつ、国民へのサービス提供と地域の発展を目指すものである。

6.1. 州

南アフリカ共和国は9つの州から構成されている。各州の概要は以下の通りである(人口は2022年国勢調査に基づく)。

| 州名 | 州都 | 最大都市 | 面積 (km2) | 人口 (2022年) | 主要産業・文化的特徴の概要 |

|---|---|---|---|---|---|

| 東ケープ州 | ビショ | ゲベハ | 16.90 万 km2 | 7,230,204 | 自動車産業、農業(羊毛、柑橘類)。コサ文化の中心地の一つで、ネルソン・マンデラの出身地。ワイルドコーストなど自然景観も豊か。 |

| フリーステイト州 | ブルームフォンテーン | ブルームフォンテーン | 12.98 万 km2 | 2,964,412 | 農業(トウモロコシ、小麦、牧畜)、鉱業(金、ダイヤモンド)。司法首都ブルームフォンテーンを擁す。広大な平原が特徴。 |

| ハウテン州 | ヨハネスブルグ | ヨハネスブルグ | 1.82 万 km2 | 15,099,422 | 国内最小面積だが最多人口。金融、商業、工業の中心地。行政首都プレトリアもこの州に位置する。「金の場所」を意味する経済のエンジン。 |

| クワズール・ナタール州 | ピーターマリッツバーグ | ダーバン | 9.44 万 km2 | 12,423,907 | 港湾都市ダーバンを擁し、貿易、観光、農業(サトウキビ)が盛ん。ズールー文化の中心地であり、歴史的な戦場も多い。インド洋に面し温暖。 |

| リンポポ州 | ポロクワネ | ポロクワネ | 12.58 万 km2 | 6,572,720 | 鉱業(プラチナ、鉄鉱石)、農業(果物、野菜)。クルーガー国立公園の一部を含み、野生動物が豊か。多様な文化と伝統が残る。 |

| ムプマランガ州 | ムボンベラ | ムボンベラ | 7.65 万 km2 | 5,143,324 | 「太陽が昇る場所」を意味する。石炭鉱業と発電が主要産業。クルーガー国立公園の南部に接し、ブライデリバーキャニオンなど景勝地が多い。 |

| ノースウェスト州 | マフィケング | クラークスドープ | 10.49 万 km2 | 3,804,548 | 鉱業(プラチナ、金、ダイヤモンド)、農業(トウモロコシ、ヒマワリ、牧畜)。サンシティやピラネスバーグ国立公園などの観光地がある。ツワナ文化が色濃い。 |

| 北ケープ州 | キンバリー | キンバリー | 37.29 万 km2 | 1,355,946 | 国内最大面積だが最少人口。乾燥地帯が多く、ダイヤモンド鉱業(キンバリーのビッグホール)や牧羊が主。ナマクアランドの野生の花畑が有名。 |

| 西ケープ州 | ケープタウン | ケープタウン | 12.95 万 km2 | 7,433,019 | 立法首都ケープタウンを擁し、観光、ワイン産業、農業(果物、小麦)が盛ん。テーブルマウンテンやフィンボスなど独特の自然景観。歴史的なケープマレー文化やアフリカーンス文化の影響が強い。 |

6.2. 主要都市

南アフリカ共和国には、それぞれ独自の歴史、経済的重要性、文化的特徴を持つ多くの主要都市が存在する。

- ヨハネスブルグ (ハウテン州)

- 地理的位置・経済的重要性:国内最大の都市であり、経済の中心地。「金の街」としても知られ、かつては金鉱業で栄えた。現在は金融、商業、サービス業が主要産業であり、アフリカ大陸有数の経済ハブである。ヨハネスブルグ証券取引所はアフリカ最大の証券取引所である。

- 歴史的背景:19世紀後半の金ラッシュによって急速に発展。アパルトヘイト時代には人種隔離政策の中心地の一つとなり、ソウェトなどのタウンシップが形成された。民主化運動の重要な舞台でもあった。

- 文化的特徴:多様な民族が混住するコスモポリタンな都市。アパルトヘイト博物館、憲法ヒルなど、歴史を伝える施設が多い。活気あるアートシーンや音楽、ナイトライフでも知られる。

- ケープタウン (西ケープ州)

- 地理的位置・経済的重要性:立法首都。美しい自然景観(テーブルマウンテン、ケープ半島など)に恵まれ、国際的な観光都市。ワイン産業、農業、IT産業も盛ん。アフリカ最古のヨーロッパ人入植地の一つ。

- 歴史的背景:1652年にオランダ東インド会社の補給基地として建設された。イギリス植民地時代には重要な港湾都市として発展。アパルトヘイト時代にはロベン島に政治犯収容所が置かれた。

- 文化的特徴:ケープマレー文化やアフリカーンス文化の影響が色濃く残る。歴史的建造物や博物館、美術館が多い。ケープタウン国際ジャズフェスティバルなど、文化イベントも活発。

- ダーバン (クワズール・ナタール州)

- 地理的位置・経済的重要性:アフリカ有数の規模を誇る港湾都市であり、貿易の拠点。亜熱帯気候で、ビーチリゾートとしても人気が高い。製造業、観光業が主要産業。

- 歴史的背景:ズールー王国の影響下にあった地域に、19世紀にイギリス人入植者が建設。インド系南アフリカ人のコミュニティが大きく、マハトマ・ガンディーが青年期に活動した地でもある。

- 文化的特徴:ズールー文化、インド文化、イギリス文化が融合した独自の雰囲気を持つ。サーフィンなどのマリンスポーツが盛ん。カレー料理など、インド系食文化も豊か。

- プレトリア (ハウテン州)

- 地理的位置・経済的重要性:行政首都。各国の大使館が集中する。南アフリカ準備銀行や多くの政府機関が所在。学術都市としての側面も持ち、プレトリア大学などがある。

- 歴史的背景:19世紀半ばにボーア人によって建設され、トランスヴァール共和国の首都となった。ボーア戦争後はイギリスの行政の中心地の一つ。

- 文化的特徴:ジャカランダの並木で有名で、「ジャカランダ・シティ」とも呼ばれる。ユニオンビル(大統領府・行政府庁舎)やフォールトレッカー記念碑など、歴史的建造物が多い。

これらの都市は、南アフリカの多様な顔を象徴しており、それぞれが国の政治、経済、文化において重要な役割を担っている。

7. 国際関係

南アフリカ共和国は、アパルトヘイト体制の終焉(1994年)以降、国際社会への本格的な復帰を果たし、アフリカ大陸およびグローバルな舞台で積極的な外交を展開している。その外交政策は、人権、民主主義、平和、そしてアフリカ大陸の発展を重視する多国間主義を基調としている。

主要な外交政策の基調:

- アフリカ中心主義:アフリカ大陸の平和、安定、経済発展を最優先課題と位置づけ、「アフリカン・ルネサンス」構想を推進。近隣諸国の紛争解決や平和構築に積極的に関与。

- 多国間主義:国際連合(UN)をはじめとする国際機関を通じた協力と対話を重視。

- 人権と民主主義の推進:自国の民主化の経験に基づき、国際社会における人権と民主主義の価値を擁護。

- 南北問題への取り組み:開発途上国の立場を代表し、国際経済システムにおける公正性の確保や貧困削減を訴える。

- 経済外交:貿易・投資の促進を通じた国内経済の発展と、アフリカ全体の経済統合を目指す。

国際機関での活動:

- 国際連合(UN):アパルトヘイト時代には制裁対象であったが、民主化後は積極的に活動。国連人権理事会の理事国や国連安全保障理事会の非常任理事国も務めた。平和維持活動(PKO)にも貢献。

- アフリカ連合(AU):アフリカ統一機構(OAU)時代からの主要メンバーであり、AUの設立にも主導的役割を果たした。AUの平和安全保障理事会(PSC)などで活動し、大陸の課題解決に取り組む。

- イギリス連邦:アパルトヘイト撤廃後に再加盟。民主主義、法の支配、人権といった共通の価値に基づく協力関係を維持。

- G20:アフリカから唯一のメンバー国として、グローバルな経済・金融問題の議論に参加。

- BRICS:2011年に加盟し、ブラジル、ロシア、インド、中国と共に、新興国の発言力強化と多極的な国際秩序の形成を目指す。新開発銀行の設立にも貢献。

- 南部アフリカ開発共同体(SADC):地域の経済統合と協力を推進する中心的な役割を担う。

- 南部アフリカ関税同盟(SACU):世界最古の関税同盟の一つであり、ボツワナ、レソト、ナミビア、エスワティニとの間で自由な貿易を行っている。

周辺アフリカ諸国および主要貿易相手国との関係:

- 周辺アフリカ諸国:ジンバブエ、モザンビーク、ボツワナ、ナミビア、エスワティニ、レソトといった近隣諸国とは、経済的相互依存関係が深く、SADCやSACUを通じて緊密な協力関係にある。特に、移民労働者の受け入れや、電力・水資源の共有など、多岐にわたる連携が見られる。一方で、ジンバブエの政治危機や、移民問題(外国人排斥)などが関係に影を落とすこともある。

- 主要貿易相手国:中国、アメリカ合衆国、ドイツ、日本、イギリスなどが主要な貿易相手国である。特に中国との経済関係は近年急速に拡大している。BRICS諸国との貿易も増加傾向にある。

人道的課題や国際協力における役割:

南アフリカは、自国が抱えるHIV/AIDS問題の経験や、アパルトヘイトからの移行という歴史的経験を活かし、アフリカ諸国の平和構築、民主化支援、保健衛生分野での国際協力に積極的に取り組んでいる。また、気候変動、テロ対策、感染症対策といった地球規模の課題解決にも貢献しようとしている。2023年には、国際司法裁判所に対し、ガザ地区におけるイスラエルの行為がジェノサイド条約に違反するとして提訴し、国際的な注目を集めた。

アパルトヘイト後の南アフリカは、国際社会における責任ある一員としての地位を確立し、特にアフリカ大陸の代弁者としての役割を期待されている。しかし、国内の経済・社会問題や、時に物議を醸す外交政策(例:ロシアのウクライナ侵攻に対する中立的立場)は、その国際的役割に影響を与える要因ともなっている。

8. 軍事

南アフリカ共和国の軍事組織は、南アフリカ国防軍(South African National Defence Force, SANDF)である。SANDFは、アパルトヘイト体制終結後の1994年に、旧南アフリカ防衛軍(SADF)、アフリカ民族会議(ANC)の軍事部門であったウムコント・ウェ・シズウェ(MK)、パン・アフリカニスト会議の軍事部門であったアザニア人民解放軍(APLA)、および旧ホームランドの防衛軍を統合して設立された。SANDFは、完全に志願兵制度を採用している。

組織構成:

SANDFは以下の4つの主要な部門から構成される。

- 南アフリカ陸軍(South African Army):地上戦を担当する最大の部門。1912年設立。

- 南アフリカ海軍(South African Navy):広大な海岸線の防衛、海上交通路の保護、海上での平和維持活動および海賊対策を担当。主要な海軍基地はサイモンズタウン海軍基地。

- 南アフリカ空軍(South African Air Force, SAAF):領空の防衛、地上部隊の支援、人道支援および平和維持活動を担当。1920年設立で、世界で最も古い空軍の一つ。約230機の航空機を運用。

- 南アフリカ軍医療支援団(South African Military Health Service, SAMHS):国防軍全体の医療支援、人道支援活動における医療提供を担当。

2019年時点で、SANDFの現役兵力は約75,000人。

主要任務:

- 南アフリカ共和国の主権と領土保全の防衛。

- 国内における法の支配の維持支援(警察力の補完)。

- 国際的な平和維持および平和構築活動への参加。

- 災害救援および人道支援活動。

国内外の平和維持活動への参加状況:

南アフリカは、アフリカ大陸における主要な平和維持勢力となっており、レソト、コンゴ民主共和国、ブルンジなど、アフリカ各地の紛争解決や安定化のための作戦に積極的に参加してきた。国際連合の平和維持活動(PKO)にも部隊を派遣しており、特に国連軍介入旅団(FIB)への参加は特筆される。

国防予算:

2022年の国防費は30億6900万米ドルで、これは同国のGDPの約0.86%に相当する。近年、南アフリカは直接的な外部からの軍事的脅威に直面していないため、国防費は削減傾向にある。

その他:

南アフリカの防衛産業はアフリカ大陸で最も先進的であり、世界でも有数のレベルにある。2020年時点で、南アフリカは世界第24位の武器輸出国であり、アフリカでは唯一の輸出国である。主要企業にはアームスコール、デネル、パラマウント・グループなどがある。

8.1. 核兵器計画

南アフリカ共和国は、かつて秘密裏に核兵器開発計画を推進し、核兵器を保有していた歴史を持つ、アフリカ大陸で唯一の国である。

歴史:

核兵器開発計画は1970年代に本格的に開始された。アパルトヘイト体制下で国際的に孤立を深める中、周辺の敵対的な国家や国内の反体制運動に対する抑止力として、また、ソビエト連邦の南部アフリカへの影響力拡大に対抗するための切り札として核兵器開発が進められたと考えられている。イスラエルとの協力があったとも言われる。

1979年9月22日には、南大西洋上でヴェラ事件と呼ばれる核実験らしき閃光がアメリカの偵察衛星によって観測されたが、南アフリカ政府は公式にはこれを否定している。

1980年から1990年にかけて、6基の核爆弾が完成したとされる。これらは主に航空機搭載型のガンバレル型原子爆弾であった。

自発的な核放棄:

しかし、1980年代末から冷戦の終結、アパルトヘイト体制の崩壊と国内の民主化プロセスが進む中で、核兵器の戦略的価値は薄れていった。フレデリック・ウィレム・デクラーク大統領政権下の1989年に核兵器計画の解体が決定され、1991年までに保有していたすべての核兵器が解体された。

この自発的な核放棄の背景には、以下のような要因が挙げられる。

- 国際的な孤立からの脱却と、民主化後の国際社会への復帰を目指す政治的判断。

- 核兵器維持にかかる経済的負担。

- 民主化後に核技術がアフリカ民族会議(ANC)など、かつての敵対勢力の手に渡ることを避ける狙い。

- 地域的な安全保障環境の変化(ナミビア独立、アンゴラからのキューバ軍撤退など)。

1991年、南アフリカは核拡散防止条約(NPT)に加盟し、国際原子力機関(IAEA)の査察を受け入れた。1993年、デクラーク大統領は核兵器計画の存在と、その完全な解体を公式に発表した。これにより、南アフリカは核兵器を開発・保有した後に自発的に放棄した最初の国となった(後にウクライナなどが続く)。2017年には、核兵器禁止条約にも署名している。

この核放棄は、核不拡散体制における重要な成功例として国際的に評価されている。

8.2. 民間軍事会社

南アフリカ共和国は、アパルトヘイト終結後の1990年代以降、民間軍事会社(Private Military Company, PMC)の活動が活発化した国の一つとして知られている。

出現背景:

- 軍縮と元軍人の失業**:アパルトヘイト終結に伴い、南アフリカ防衛軍(SADF)は大幅な軍縮と再編(南アフリカ国防軍 SANDFへ)を経験した。これにより、特に特殊部隊などに所属していた高度な訓練を受けた多くの白人兵士や、旧SADFに協力していた黒人兵士が職を失った。彼らの戦闘経験や専門技能がPMCの人的資源となった。

- アフリカ各地の紛争**:冷戦終結後、アフリカ各地で内戦や地域紛争が多発し、不安定な国家や資源採掘企業などが治安維持や軍事訓練のために外部の専門家を求めるようになった。

- 南アフリカの軍事技術と経験**:アパルトヘイト時代、南アフリカはアンゴラ内戦への介入やナミビア独立戦争など、長年にわたり非正規戦や対反乱作戦を経験しており、PMCが必要とする種類の軍事的ノウハウが蓄積されていた。

活動領域:

南アフリカ発のPMCは、以下のような多岐にわたるサービスを提供してきた。

- 政府軍や反政府勢力への軍事訓練、戦術指導。

- 要人警護、施設警備。

- 兵站支援、情報収集。

- 紛争地域における直接的な戦闘参加(傭兵活動)。

- 地雷除去、武器・弾薬の管理。

代表的な南アフリカのPMCとしては、エグゼクティブ・アウトカムズ(Executive Outcomes)が国際的に最も有名である。同社は1990年代にアンゴラ内戦やシエラレオネ内戦で、政府側を支援して大きな戦果を挙げたとされるが、その活動は傭兵的であるとして多くの論争を呼んだ。エグゼクティブ・アウトカムズは1998年に解散したが、その元メンバーの多くが他のPMCを設立したり、国際的なPMCで活動を続けたりした。

国内外への影響:

- 国内**:南アフリカ政府は、自国民が海外の紛争に傭兵として関与することを規制するため、2006年に「外国軍事援助禁止法」(Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed Conflict Act)を制定した。これにより、南アフリカ国民がPMCを通じて海外の武力紛争に関与する際には政府の許可が必要となった。

- 国外**:南アフリカのPMCは、アフリカ諸国の紛争の行方に一定の影響を与えたとされる。一部では紛争終結に貢献したと評価される一方、資源利権をめぐる介入や人権侵害への関与が疑われるなど、否定的な側面も指摘されている。イラク戦争など、アフリカ以外の紛争地帯でも南アフリカ出身者がPMCの警備要員として活動していた例がある。

民間軍事会社の活動は、国家の武力行使の独占という伝統的な原則に挑戦するものであり、その合法性、倫理、 accountability(説明責任・責任追及可能性)をめぐる国際的な議論の対象となっている。南アフリカにおけるPMCの歴史は、この複雑な問題を考察する上での重要な事例の一つである。

9. 経済

南アフリカ共和国は、アフリカ大陸で最も先進的かつ多様な混合経済体制を持つ国の一つである。豊富な天然資源、よく発達した金融・法制度、通信・エネルギー・運輸インフラを特徴とする。しかし、アパルトヘイト時代の負の遺産として、依然として高い失業率、深刻な貧富の格差、社会的不平等といった課題に直面している。

経済構造と主要経済指標:

- GDP:アフリカ大陸でトップクラスの経済規模を誇る。2024年のIMF推計によると、名目GDPは約4037.5億米ドル(世界38位)、購買力平価(PPP)ベースのGDPは約9937.5億米ドル(世界32位)。

- 一人当たり所得:2024年のIMF推計で、名目一人当たりGDPは約6,380米ドル(世界98位)、PPPベースでは約15,720米ドル(世界95位)。アフリカ諸国の中では比較的高い水準にあるが、国内の格差は極めて大きい。

- 経済成長率:アパルトヘイト撤廃後は一定の成長を遂げたが、近年は資源価格の変動、電力不足、構造的問題などにより伸び悩む傾向がある。

- 失業率:非常に高く、特に若年層と黒人層で深刻。2024年時点で約32%と、世界で最も高い水準の一つ。

- 貧富の格差:ジニ係数は2014年時点で0.63と、世界で最も格差の大きい国の一つである。富の偏在が著しい。

- インフレ率:南アフリカ準備銀行(中央銀行)がインフレターゲット政策を採用し、比較的安定している。

- 通貨:南アフリカ・ランド(ZAR)。

発展過程:

19世紀後半の鉱物革命(ダイヤモンドと金の発見)が経済発展の大きな転換点となった。鉱業が経済の中心となり、工業化と都市化を促進した。アパルトヘイト時代には、白人優遇政策の下で一部産業は発展したが、国際的な経済制裁により経済は停滞した。

1994年の民主化以降、市場経済化と国際経済への復帰が進められた。政府はインフレ抑制、財政規律の安定化、外国投資の誘致に努めた。2000年代前半には比較的高い経済成長を達成したが、その後は構造改革の遅れや世界経済の変動、国内問題(電力危機、労働争議、汚職など)により成長が鈍化している。

現在の経済状況と主要課題:

- 高い失業率:構造的な問題であり、特に若者の雇用創出が急務。

- 貧富の格差:人種間・地域間の格差が依然として大きく、社会不安の一因となっている。富の再分配と機会の平等が求められている。

- 社会資本の整備:電力インフラの老朽化と供給不足(ロードシェディング)、水資源管理、交通インフラの改善が必要。

- 教育と技能開発:労働力全体のスキル向上が経済成長に不可欠。教育の質の向上と職業訓練の充実が課題。

- 政府債務の増加:近年、財政赤字と政府債務が増加傾向にあり、財政の持続可能性への懸念がある。

- 国有企業の非効率性:エスコム(電力)、南アフリカ航空、トランスネット(鉄道・港湾)などの主要国有企業の経営非効率や汚職が経済の足かせとなっている。

- 犯罪と汚職:経済活動への負の影響が大きい。

- 資源依存からの脱却:経済の多角化と高付加価値産業の育成が重要。

政府は、国家開発計画(NDP)を掲げ、これらの課題への対応と持続可能な成長を目指しているが、その実施には多くの困難が伴っている。

9.1. 主要産業

南アフリカ共和国の経済は多岐にわたる産業によって支えられているが、特に鉱業、製造業、農業、金融業、サービス業が重要である。各産業における労働者の権利や環境問題への配慮は、アパルトヘイト後の社会において重要な課題となっている。

- 鉱業:

- 特徴・生産状況:歴史的に南アフリカ経済の屋台骨であり、現在も主要な外貨獲得源。世界有数の資源大国であり、金、ダイヤモンド、プラチナ(白金族元素の埋蔵量・生産量で世界一)、石炭、鉄鉱石、マンガン、クロム、バナジウムなどを産出する。特にプラチナは自動車触媒などに不可欠なため戦略的重要性も高い。

- 経済への貢献度:GDPへの直接的な貢献度は低下傾向にあるが、輸出や雇用において依然として重要な役割を担う。

- 労働者の権利・環境問題:鉱山労働者の安全衛生や労働条件、賃金格差は長年の課題。環境面では、鉱山開発に伴う水質汚染、土壌汚染、景観破壊などが問題視されており、持続可能な採掘方法への転換が求められている。

- 製造業:

- 特徴・生産状況:アフリカ大陸で最も発達した製造業部門を持つ。自動車組立(多くの国際的メーカーが進出)、金属加工、化学製品、食品加工、繊維などが主要分野。国内市場向けだけでなく、アフリカ諸国への輸出拠点ともなっている。

- 経済への貢献度:GDPおよび雇用に大きく貢献。技術力向上が課題。

- 労働者の権利・環境問題:労働組合が強く、労働条件改善の要求が活発。工場からの排出物による環境汚染対策が求められる。

- 農業:

- 特徴・生産状況:多様な気候を活かし、トウモロコシ、小麦などの穀物、サトウキビ、果物(柑橘類、ブドウ、リンゴなど)、野菜、畜産(牛、羊、鶏)などが生産されている。ワイン生産も盛んで、国際的に高い評価を得ている。大規模商業農業と小規模農家が混在。

- 経済への貢献度:GDPへの貢献は比較的小さいが、雇用、特に地方における雇用創出に重要。食料自給にも貢献。

- 労働者の権利・環境問題:農場労働者の労働条件や土地所有問題(アパルトヘイト時代の不均衡の是正)が課題。水資源の効率的利用、農薬による土壌汚染、気候変動への適応が環境面の課題。

- 金融業:

- 特徴・生産状況:アフリカ大陸で最も洗練された金融システムを持つ。銀行、保険、証券取引(ヨハネスブルグ証券取引所はアフリカ最大)などが発達。フィンテック分野も成長。

- 経済への貢献度:GDPへの貢献度が高い。

- 労働者の権利・環境問題:金融包摂(未銀行化層へのサービス提供)が課題。環境・社会・ガバナンス(ESG)投資への関心が高まっている。

- サービス業:

- 特徴・生産状況:観光、小売、情報通信、不動産、ビジネスサービスなど広範な分野を含む。経済の最大の部門であり、雇用創出の主要な担い手。

- 経済への貢献度:GDPおよび雇用への貢献度が最も高い。

- 労働者の権利・環境問題:非正規雇用の問題や、観光開発における環境負荷の低減などが課題。

これらの主要産業は相互に関連しあいながら南アフリカ経済を形成している。持続可能な発展のためには、経済成長と社会的公正、環境保護のバランスを取ることが不可欠である。

9.2. 観光業

南アフリカ共和国は、その壮大な自然景観、多様な野生動物、豊かな文化遺産、そして歴史的な意義を持つ場所々により、アフリカ大陸有数の観光大国である。観光業は外貨獲得、雇用創出、地域経済の活性化において重要な役割を果たしている。

豊富な自然および文化観光資源:

- 自然景観・野生動物**:

- クルーガー国立公園:世界的に有名な野生動物保護区で、「ビッグファイブ」(ライオン、ヒョウ、ゾウ、サイ、バッファロー)をはじめとする多種多様な動物を観察できるサファリが人気。

- テーブルマウンテン:ケープタウンの象徴であり、ロープウェイで山頂に登ることができる。世界遺産(ケープ植物区保護地域群の一部)。

- ドラケンスバーグ山脈:壮大な山岳風景とサン人の岩絵が残る。世界複合遺産(マロティ=ドラケンスバーグ公園)。

- ブライデリバーキャニオン:世界で3番目に大きな峡谷とされ、美しい景観を誇る。

- ガーデンルート:海岸沿いの風光明媚な観光ルートで、森林、湖、ビーチが点在する。

- ナマクアランドの野生の花畑:春(8月~9月)になると一面が色とりどりの花で覆われる。

- 海洋生物:ホエールウォッチング(特にミナミセミクジラ)、シャークケージダイビングなども人気。

- 文化・歴史遺産**:

- ロベン島:ネルソン・マンデラが長年投獄されていた場所。世界文化遺産。アパルトヘイトの歴史を学ぶ上で重要な場所。

- アパルトヘイト博物館(ヨハネスブルグ):アパルトヘイトの歴史とその影響を伝える。

- 南アフリカの人類化石遺跡群(人類のゆりかご):初期人類の化石が多数発見されている。世界文化遺産。

- ズールー文化村やコサ文化村など:先住民の伝統文化や生活様式を体験できる。

- ボーア戦争関連史跡。

- 各都市の歴史的建造物や博物館、美術館。

主要な観光地:

上記の資源に加え、ケープタウン(テーブルマウンテン、ケープ半島、ワインランド)、ヨハネスブルグ(ソウェト、アパルトヘイト博物館)、ダーバン(ビーチ、インド文化)、サンシティ(リゾート複合施設)、ワインランド(ステレンボッシュ、フランシュフックなど)が主要な観光デスティネーションとして挙げられる。

観光産業の現状:

アパルトヘイト撤廃後、観光客数は大幅に増加した。ヨーロッパ、北米、アジアなどからの国際観光客に加え、国内観光も盛んである。政府は観光業を経済成長と雇用創出の柱の一つと位置づけ、インフラ整備、マーケティング、人材育成に力を入れている。

しかし、依然として治安問題(観光客を狙った犯罪)、インフラの地域差、一部地域におけるサービス水準の課題などが存在する。また、新型コロナウイルス感染症のパンデミックは観光業に大きな打撃を与えたが、回復に向けた努力が続けられている。

近年は、エコツーリズム、アドベンチャーツーリズム、カルチュラルツーリズムなど、多様な形態の観光が推進されている。

経済的影響:

観光業は、GDPへの直接的・間接的な貢献が大きく、多くの雇用(ホテル、レストラン、交通、ガイド、土産物店など)を生み出している。特に地方経済においては、観光が主要な収入源となっている地域も少なくない。外貨獲得にも大きく貢献しており、国際収支の改善にも寄与している。

持続可能な観光(Sustainable Tourism)の推進が、環境保護と地域社会への利益還元という観点から重要視されている。

9.3. エネルギー

南アフリカ共和国のエネルギー供給は、長年にわたり国内の豊富な石炭資源に大きく依存してきた。しかし、近年は電力不足問題、再生可能エネルギーへの転換、エネルギー政策の見直しなどが重要な課題となっている。

主要なエネルギー源(石炭中心):

- 石炭**:国内で最も豊富に埋蔵されているエネルギー資源であり、長年にわたり発電の主役であった。現在も発電量の約70%以上を石炭火力発電が占めている。南アフリカは世界有数の石炭産出国であり、輸出国でもある。しかし、石炭への過度な依存は、高い二酸化炭素排出量という環境問題を引き起こしている。

- 原子力**:クバーグ原子力発電所が国内唯一の原子力発電所であり、ケープタウン近郊に位置する。発電量全体の約5%を供給。

- ガス**:国内での天然ガス生産は限られており、主にモザンビークからの輸入パイプラインに依存している部分がある。シェールガス開発の可能性も探られているが、環境への影響が懸念されている。

- 石油**:原油はほぼ全量を輸入に頼っており、国内には製油所がある。合成燃料製造技術(石炭液化:CTL、ガス液化:GTL)も有しており、サソール社がその代表例である。

- 再生可能エネルギー**:太陽光、風力、水力(小規模)、バイオマスなど。近年、政府の積極的な導入政策(REIPPPP: Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme)により、急速に発電容量が増加している。特に太陽光と風力発電のポテンシャルは高い。

電力生産及び消費状況:

- 電力生産の大部分は、国有企業のエスコム(Eskom)が担っている。エスコムは発電、送電、配電のほぼ全てを独占してきたが、近年は独立系発電事業者(IPP)の参入が進んでいる。

- 電力消費は、鉱業、製造業などの産業部門が大きな割合を占めるが、家庭部門や商業部門の需要も大きい。

- アパルトヘイト撤廃後、それまで電力供給から排除されていた多くの国民への電力供給が拡大したが、需要増加に発電設備増強が追いつかず、慢性的な電力不足が発生している(後述のエネルギー危機)。

エネルギー政策:

南アフリカ政府は、エネルギー安全保障の確保、エネルギーアクセスの向上、経済成長の支援、そして環境負荷の低減(特に温室効果ガス排出削減)をエネルギー政策の柱としている。統合資源計画(IRP)が、将来のエネルギーミックスや発電設備計画の指針となっている。

再生可能エネルギー開発の努力:

気候変動対策とエネルギー源の多様化のため、再生可能エネルギーの導入が積極的に進められている。REIPPPPは、民間投資を呼び込み、太陽光発電所や風力発電所の建設を促進してきた。これにより、発電コストの低下や雇用創出も期待されている。

関連問題:

- 電力インフラの老朽化と保守不足**:エスコムが運営する石炭火力発電所の多くが老朽化しており、頻繁な故障が電力供給の不安定化を招いている。

- 高い石炭依存と環境問題**:温室効果ガス排出量の多さ、大気汚染、水資源への負荷などが深刻な問題。国際的な気候変動対策の枠組みの中で、脱石炭への圧力が強まっている。

- エネルギー価格の上昇**:電力料金の値上げが続き、産業界や家計に負担を与えている。

- エネルギーアクセス**:依然として電力網に接続されていない地域や家庭が存在する。

9.3.1. エネルギー危機

南アフリカ共和国は、2007年頃から慢性的な電力不足問題、通称「ロードシェディング」(load shedding、計画停電)に悩まされている。これは、電力供給能力が国内の電力需要に追いつかないために、国営電力会社エスコム(Eskom)が計画的に特定の地域への電力供給を一時的に遮断する措置である。

原因:

ロードシェディングの主な原因は複合的である。

- 発電設備投資の遅れ**:アパルトヘイト終結後の1990年代から2000年代初頭にかけて、電力需要の増加予測にもかかわらず、新規発電所の建設が十分に行われなかった。

- 既存発電所の老朽化と保守不足**:エスコムが運営する石炭火力発電所の多くが設計寿命を迎えつつあり、老朽化が進んでいる。また、長年にわたる保守管理の不備や熟練技術者の不足により、発電所の故障が頻発し、計画外の運転停止が多発している。

- 新規発電所建設の遅延とコスト超過**:メドゥピ(Medupi)やクシレ(Kusile)といった大規模石炭火力発電所の建設プロジェクトは、大幅な遅延と予算超過に見舞われ、期待された電力供給能力を十分に発揮できていない。

- 石炭の品質と供給問題**:一部の発電所では、低品質の石炭の使用や、石炭供給の不安定さが発電効率の低下や故障の原因となっている。

- 送電網の問題**:送電インフラの老朽化や保守不足も、電力供給の信頼性を損なう一因となっている。

- エスコムの経営問題**:巨額の負債、経営の非効率性、汚職疑惑などがエスコムの財政状況を悪化させ、必要な投資や保守を困難にしている。

- 高い電力需要**:経済成長や、これまで電力アクセスがなかった層への電力供給拡大により、電力需要が増加した。

社会経済的影響:

ロードシェディングは、南アフリカの社会経済に深刻な影響を与えている。

- 経済活動の停滞**:工場や商業施設の操業停止・短縮、生産性の低下、新規投資の抑制など、経済成長の大きな足かせとなっている。特に中小企業への影響は深刻である。

- 日常生活への支障**:家庭での照明、調理、暖房などの電力使用が制限され、市民生活に大きな不便をもたらしている。交通信号の停止による混乱や、夜間の治安悪化も懸念される。

- 公共サービスへの影響**:病院や学校などの公共施設も影響を受け、サービスの提供に支障が出ることがある。

- 雇用の喪失**:経済活動の停滞により、失業問題が悪化する可能性がある。

- 社会的コストの増加**:企業や家庭は、自家発電機(ディーゼル発電機など)の導入や、バッテリー、無停電電源装置(UPS)の購入を余儀なくされ、追加的なコストが発生している。

政府及び関連機関の解決努力:

南アフリカ政府およびエスコムは、エネルギー危機の解決に向けて様々な対策を講じている。

- 既存発電所の保守・改修強化**:発電所の稼働率向上を目指している。

- 再生可能エネルギーの導入促進**:独立系発電事業者(IPP)からの電力購入を拡大し、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源への移行を加速。

- 緊急電力調達プログラム**:短期間で供給力を確保するためのプログラムを実施。

- エスコムの組織再編**:エスコムを発電、送電、配電の3部門に分割し、効率化と競争促進を図る計画。

- エネルギー効率化の推進**:企業や家庭における省エネを奨励。

- 民間投資の奨励**:発電部門への民間参入を促進。

- 新たな電力源の模索**:ガス火力発電や蓄電技術の導入検討。

2024年に入り、計画停電の頻度は減少傾向にあるとの報告もあるが、根本的な解決には至っておらず、エネルギー危機は依然として南アフリカの最重要課題の一つである。

9.4. 科学技術

南アフリカ共和国は、アフリカ大陸において科学技術研究開発の先進国の一つであり、特定の分野では国際的にも高い評価を得ている。アパルトヘイト時代には国際的な孤立があったものの、その後は国際協力も進展している。

主要な科学技術研究分野と核心的成果:

- 医学・生命科学**:

- 世界初の心臓移植:1967年にクリスチャン・バーナード医師によってケープタウンのグルート・スフール病院で実施された。

- 黄熱ワクチンの開発:マックス・タイラー(ノーベル生理学・医学賞受賞)。

- X線CTスキャンの基礎研究:アラン・コーマック(ノーベル生理学・医学賞受賞)。

- 分子生物学における業績:シドニー・ブレナー(ノーベル生理学・医学賞受賞)。

- 電子顕微鏡結晶学技術の開発:アーロン・クルーグ(ノーベル化学賞受賞)。

- HIV/AIDS研究、結核研究なども活発に行われている。

- 天文学・宇宙科学**:

- 南アフリカ大型望遠鏡(SALT):南半球最大の光学望遠鏡。サザーランドに設置。

- スクエア・キロメートル・アレイ(SKA):巨大電波望遠鏡プロジェクトの主要建設国の一つ。カルー砂漠地域にSKAの中周波数アンテナ群(MeerKAT望遠鏡はその一部)が建設されている。SKAは、宇宙の起源や進化の謎を解明することが期待される国際的な大型科学プロジェクトである。

- 宇宙物理学、天体物理学の研究が盛ん。

- 古人類学・考古学**:

- 「人類のゆりかご」として知られる地域で、初期人類の化石が多数発見されており、人類進化の研究において世界的に重要な貢献をしている。

- 情報通信技術(ICT)**:

- マーク・シャトルワースは、初期のインターネットセキュリティ企業Thawteを設立した。

- ソフトウェア開発、フィンテックなどの分野で成長が見られる。

- エネルギー技術**:

- サソール社による石炭液化技術(CTL)やガス液化技術(GTL)は世界的に知られている。

- 再生可能エネルギー技術(特に太陽光発電)の研究開発も進められている。

- 鉱業技術**:

- 深部採掘技術など、鉱業に関連する技術開発が進んでいる。

研究機関:

- 大学**:ケープタウン大学、ウィットウォータースランド大学、プレトリア大学、ステレンボッシュ大学などの主要大学が研究拠点となっている。

- 国立研究財団(National Research Foundation, NRF)**:科学研究への資金提供や研究施設の運営を行う主要機関。iThemba LABS(粒子線治療・核物理研究施設)、SAAO(南アフリカ天文台)、SAIAB(水生生物多様性研究所)などを傘下に持つ。

- 科学産業研究評議会(Council for Scientific and Industrial Research, CSIR)**:応用研究開発を行うアフリカ最大の研究機関の一つ。

- 農業研究評議会(Agricultural Research Council, ARC)**:農業分野の研究開発を担う。

- 南アフリカ医学研究評議会(South African Medical Research Council, SAMRC)**:医学研究を推進。

イノベーション政策:

政府は、科学技術イノベーション省(DSI)を中心に、研究開発への投資促進、人材育成、国際協力の強化、イノベーション・エコシステムの構築などを目指した政策を推進している。国家研究開発戦略やイノベーション10カ年計画などが策定されている。

技術開発が社会全体に与える影響やアクセスの公平性:

科学技術の発展は、経済成長、医療改善、生活の質の向上などに貢献する一方で、その恩恵が社会全体に公平に行き渡っているかという課題がある。アパルトヘイト時代の格差が依然として教育や研究開発分野にも影響を及ぼしており、特に黒人層や地方における科学技術教育の機会拡大、研究者育成が重要である。デジタルデバイドの解消や、技術革新が雇用に与える影響(自動化による失業など)への対応も考慮する必要がある。

2024年のグローバル・イノベーション・インデックスでは69位にランクされている。

9.5. 交通及びインフラ

南アフリカ共和国は、アフリカ大陸において比較的発達した交通インフラと社会基盤施設を有しているが、アパルトヘイト時代の不均衡な発展や近年の投資不足、保守管理の問題により、多くの課題も抱えている。

道路網:

- 総延長約75.00 万 kmに及ぶ広大な道路網を有し、アフリカ最大、世界でも12番目の規模を誇る。このうち、南アフリカ国道庁(SANRAL)が管理する国道は約2.22 万 kmが舗装されている。州道は約22.30 万 km(うち舗装路は約5.21 万 km)、地方自治体が管理する道路網は約27.57 万 kmと推定される。残りは未認定の砂利道で、主に地方コミュニティが利用している。

- 主要都市間は高速道路(ナショナルロード)で結ばれており、物流や人の移動の基幹となっている。

- しかし、地方の道路やタウンシップ内の道路は整備が遅れている場合が多く、保守も十分ではない箇所が見られる。

- ミニバス・タクシー(非公式な乗り合いタクシー)が多くの国民の主要な足となっているが、安全性や運行管理に課題がある。都市部ではバス・ラピッド・トランジット(BRT)システムの導入が進められている。

- 自動車保有台数は1200万台を超え、道路1kmあたりの平均車両密度は16台。

鉄道システム:

- 鉄道網はアフリカで最も発達しており、総延長は約3.10 万 km(うち稼働中は約2.09 万 km)で世界第13位。主要都市間は鉄道で結ばれている。

- 貨物輸送は国有企業のトランスネット・フレート・レールが主に担い、石炭や鉄鉱石などの鉱物資源輸送が中心。

- 旅客輸送は南アフリカ旅客鉄道公社(PRASA)が都市間列車(ショショロザ・メイル)や近郊通勤列車(メトロレール)を運行している。

- ハウトレインは、ヨハネスブルグ、プレトリア、O・R・タンボ国際空港を結ぶ高速通勤鉄道。

- しかし、鉄道インフラの老朽化、破壊行為、盗難、投資不足により、多くの路線で運行の信頼性が低下しており、貨物輸送能力の低下が国内および地域貿易の大きな制約となっている。近年、民間セクターとの連携による再活性化の努力が検討されている。

主要空港:

- 2021年時点で国内に407の空港があり、アフリカで最多、世界で20位。

- 主要な国際空港は、O・R・タンボ国際空港(ヨハネスブルグ、アフリカ最大かつ最も利用者の多い空港)、ケープタウン国際空港、キング・シャカ国際空港(ダーバン)、チーフ・ドーイド・スチュールマン国際空港(ポート・エリザベス)、キンバリー空港、クルーガー・ムプマランガ国際空港(ネルスプロイト近郊)など。

- 南アフリカ航空がフラッグキャリアであったが、経営難により運航規模を大幅に縮小している。

主要港湾:

- ダーバン港:アフリカ最大級のコンテナ港であり、サハラ以南アフリカで最も忙しい港の一つ。

- ケープタウン港:果物やワインの輸出拠点。

- ポート・エリザベス港(ゲベハ港)、イースト・ロンドン港、リチャーズベイ港(石炭輸出拠点)、サルダナベイ港(鉄鉱石輸出拠点)なども重要な役割を担う。

- 港湾インフラもトランスネットが管理している。

上下水道:

- アパルトヘイト撤廃後、安全な水へのアクセスは大幅に改善された(1990年の66%から2010年には79%へ)。衛生施設へのアクセスも同様に改善(同71%から79%へ)。

- しかし、近年は水不足(特に西ケープ州での干ばつ)、インフラの老朽化、保守不足、自治体の財政難によるサービス低下が問題となっている。

- 「無料基礎水政策」(Free Basic Water)や、自治体に原水を供給する公社「ウォーターボード」の存在が特徴的だが、財政的持続可能性に課題がある。

通信:

- 固定電話網はテルコムが主要事業者。携帯電話の普及率は非常に高く、複数の事業者が競争している(Vodacom, MTN, Cell Cなど)。

- インターネット普及率も向上しているが、都市部と地方、富裕層と貧困層の間でデジタルデバイドが存在する。ブロードバンド接続(特に光ファイバー)は都市部を中心に拡大している。

これらの社会基盤施設の発展水準は、依然として国内の経済格差や地域差を反映しており、全国民への公平なアクセスと質の高いサービスの提供が今後の課題である。

10. 社会

南アフリカ共和国の社会は、その複雑な歴史的背景、特にアパルトヘイトの影響を色濃く反映しており、人口構成、言語の多様性、宗教分布、教育システム、保健問題など、多岐にわたる側面で顕著な特徴と課題を抱えている。民主化以降、多くの進展が見られたものの、依然として深刻な格差や社会問題が残存している。

10.1. 人口

{{legend-col

|{{legend|#ffffcc|<1 /km2}}

|{{legend|#ffeda0|1-3 /km2}}

|{{legend|#fed976|3-10 /km2}}

|{{legend|#feb24c|10-30 /km2}}

|{{legend|#fd8d3c|30-100 /km2}}

|{{legend|#fc4e2a|100-300 /km2}}

|{{legend|#e31a1c|300-1000 /km2}}

|{{legend|#bc0026|1000-3000 /km2}}

|{{legend|#800026|>3000 /km2}}}}

南アフリカの人口は、2022年の国勢調査によると約6,202万7,503人で、世界で23番目に多い。1950年の約1,360万人から大幅に増加している。

人口規模、成長率、年齢構成:

- 人口増加率は、HIV/AIDSの影響や一部白人層の国外流出により、他のアフリカ諸国と比較して低い時期があったが、近年は回復傾向にある。

- 年齢構成は比較的若く、若年層が多いピラミッド型の人口構造を持つが、平均寿命の変動(HIV/AIDSパンデミック時の低下とその後の回復)により、他の開発途上国とは異なる特徴も見られる。

人種構成(2022年国勢調査):

南アフリカ統計局は、国勢調査において5つの人種グループで自己申告を求めている。

- 黒人アフリカ系**: 81.4% - ズールー人、コサ人、ソト人、ツワナ人、ペディ人、ヴェンダ人、ツォンガ人、ンデベレ人、スワジ人など、多様な民族グループを含む。

- カラード**: 8.2% - 歴史的にヨーロッパ系、コイサン系、マレー系、バントゥー系などの混血の子孫。主に西ケープ州、北ケープ州に多く居住。

- 白人**: 7.3% - 主にアフリカーナー(オランダ系、フランス系ユグノー、ドイツ系などの子孫)とイギリス系の子孫。1911年の最初の国勢調査では人口の22%を占めていたが、その後割合は減少し続けている。

- インド・アジア系**: 2.7% - 主に19世紀にサトウキビ農園の契約労働者として移住したインド人の子孫。クワズール・ナタール州に多く居住。一部、中国系なども含む。

- その他**: 0.4%

アパルトヘイト撤廃後、人種間の不平等是正が進められているが、依然として経済的・社会的な格差は人種構成と関連していることが多い。

移民:

南アフリカは、アフリカ大陸の他国からの不法移民を含む多くの移民を受け入れている。推定で数百万人の移民がおり、特にジンバブエからの移民が多い。これは、経済的機会を求める人々や、自国の政治・経済不安から逃れてくる人々によるものである。一方で、これが外国人排斥(ゼノフォビア)の問題を引き起こす要因ともなっている。

2007年から2022年の間に人口は1,000万人以上増加しており、これは主に移民によるものである。

10.2. 言語

.svg)

| title = 南アフリカの各地域で支配的な言語の地図|{{legend|#80b1d3|ズールー語 (24.4%)}}|{{legend|#fb8072|コサ語 (16.0%)}}|{{legend|#8dd3c7|アフリカーンス語 (13.5%)}}|{{legend|#ffffb3|英語 (9.6%)}}|{{legend|#fdb462|ペディ語 (9.1%)}}|{{legend|#fccde5|ツワナ語 (8.0%)}}|{{legend|#b3de69|ソト語 (7.6%)}}|{{legend|#ffed6f|ツォンガ語 (4.5%)}}|{{legend|#bc80bd|スワジ語 (2.5%)}}|{{legend|#ccebc5|ヴェンダ語 (2.4%)}}|{{legend|#bebada|南ンデベレ語 (2.1%)}}|{{legend|#d0d0d0|支配的な言語なし}}|{{legend|#ffffff|人口が少ないまたはいない地域}}

}}

南アフリカ共和国は、その多文化主義を反映し、世界でも有数の多言語国家である。2023年5月、南アフリカ手話が12番目の公用語として国民議会で承認された。

公用語:

憲法で定められた12の公用語は以下の通り(話者数の多い順、2022年国勢調査に基づく家庭での第一言語)。

1. **ズールー語** (isiZulu): 24.4%

2. **コサ語** (isiXhosa): 16.6%

3. **アフリカーンス語** (Afrikaans): 10.6%

4. **ペディ語** (Sepedi、北ソト語とも): 10.0%

5. **ツワナ語** (Setswana): 8.9%

6. **英語** (English): 8.7%

7. **ソト語** (Sesotho、南ソト語とも): 8.0%

8. **ツォンガ語** (Xitsonga): 4.2%

9. **スワジ語** (siSwati): 2.6%

10. **ヴェンダ語** (Tshivenḓa): 2.5%

11. **南ンデベレ語** (isiNdebele): 1.7%

12. **南アフリカ手話** (South African Sign Language, SASL)

言語政策と言語使用の実態:

- 憲法はすべての公用語の平等を保障し、その使用と発展を促進することを定めている。汎南アフリカ言語委員会(PanSALB)がその任を担う。

- 英語は、歴史的経緯(イギリス植民地支配)と国際的な影響力から、ビジネス、行政、高等教育、メディアにおける事実上のリンガ・フランカ(共通語)としての役割を担っている。第一言語話者数は6番目だが、第二言語として広く使用されている。

- アフリカーンス語は、主にアフリカーナーと多くのカラードの第一言語であり、アパルトヘイト時代には英語と並ぶ支配的な公用語であった。民主化後はその地位に変化が見られるが、依然として広範な地域で使用され、独自の文学やメディアを持つ。

- その他のアフリカ系言語(バントゥー諸語)は、それぞれの民族グループのコミュニティで主に話されている。学校教育では、これらの言語による初等教育も行われている。

- 政府や公的機関の文書、公共の標識などは、複数の公用語で表記されることが一般的である。

- メディア(テレビ、ラジオ、新聞)も多言語で提供されている。

特別な地位を持つ言語:

憲法は、公用語以外にもコイ諸語、ナマ語、コイサン諸語(歴史的な先住民の言語)、およびコミュニティ言語(ドイツ語、ギリシャ語、グジャラート語、ヒンディー語、ポルトガル語、テルグ語、タミル語、ウルドゥー語など)や宗教言語(アラビア語、ヘブライ語、サンスクリット語など)の保護と促進も規定している。

多言語使用環境:

多くの南アフリカ国民はバイリンガルまたはマルチリンガルであり、複数の言語を日常的に使い分けている。都市部では特に言語の混合が見られる。この言語的多様性は、南アフリカ社会の豊かさであると同時に、教育、行政サービス、情報アクセスなどにおいて公平性を確保するための課題も提示している。

10.3. 宗教

南アフリカ共和国は、憲法で信教の自由が保障されており、多様な宗教が共存している。

主要な宗教とその分布:

- キリスト教**:国民の大多数(2022年国勢調査では85.3%)がキリスト教徒である。

- プロテスタント諸派**:オランダ改革派教会(アパルトヘイト時代に大きな影響力を持った)、メソジスト、聖公会(南部アフリカ聖公会)、ペンテコステ派、カリスマ派などが主要な教派である。

- アフリカ独立教会(AIC)**:シオン・クリスチャン教会(ZCC)など、伝統的なアフリカの信仰とキリスト教が融合した形態の教会が非常に大きな勢力を持っており、特に黒人層に多くの信者がいる。

- カトリック教会**:一定数の信者を擁する。

- 伝統的アフリカ宗教**:2022年国勢調査では7.8%が伝統信仰を奉じている。キリスト教と並行して、祖先崇拝や自然崇拝などの伝統的な信仰を持つ人も少なくない。サンゴマ(祈祷師)やイニャンガ(薬草師)と呼ばれる伝統的治療者が社会で一定の役割を果たしている。

- イスラム教**:人口の約1.6%(2022年)。主にケープマレー(17世紀にオランダによって東南アジアから連れてこられた奴隷や政治犯の子孫)や、インド系移民の子孫の間に広まっている。近年では、他のアフリカ諸国からの移民や改宗による黒人イスラム教徒も増加している。

- ヒンドゥー教**:人口の約1.1%(2022年)。主に19世紀にサトウキビ農園の労働者として移住してきたインド系移民の子孫によって信仰されている。

- ユダヤ教**:少数派だが、歴史的に一定のコミュニティが存在する。

- 無宗教**:2022年国勢調査では3.1%が無宗教と回答。

- その他**:仏教、バハーイー教なども少数ながら存在する。

各宗教の社会的役割:

アパルトヘイト時代には、一部の教会(特にオランダ改革派教会の一部)が人種隔離政策を神学的に正当化する一方で、デズモンド・ツツ大主教(聖公会)をはじめとする多くの宗教指導者や団体が反アパルトヘイト運動において重要な役割を果たした。

民主化後も、宗教団体は社会福祉、教育、医療、コミュニティ開発などの分野で活動し、社会正義や倫理的課題に関する発言力も持つ。

宗教間の関係:

概して異なる宗教間の関係は平和的であり、宗教的対立が大きな社会問題となることは少ない。異文化間の理解と共存が重視されている。

10.4. 教育

南アフリカ共和国の教育制度は、アパルトヘイト時代の深刻な人種差別と不平等を乗り越え、すべての人々に質の高い教育を提供することを目指して改革が進められてきた。しかし、依然として多くの課題を抱えている。

教育制度:

南アフリカの教育は、大きく分けて基礎教育(一般教育訓練、GET)、継続教育訓練(FET)、高等教育訓練(HET)の3段階で構成される。

- 基礎教育(GET)**:

- グレードR(就学前教育、5-6歳)からグレード9(14-15歳)まで。

- グレード1から9までが義務教育期間である。

- 初等教育(グレード1-7)、中等教育前期(グレード8-9)を含む。

- 継続教育訓練(FET)**:

- グレード10からグレード12(「マトリック」と呼ばれる最終学年)。

- アカデミックな普通高校のほか、技術・職業教育訓練(TVET)カレッジ(旧FETカレッジ)がある。

- グレード12修了時に全国高等証明書(National Senior Certificate, NSC)試験を受験し、その成績が大学進学の可否を左右する。

- 高等教育訓練(HET)**:

- 公立大学は、伝統的大学(学術的研究中心)、工科大学(旧テクニコン、職業技術教育中心)、総合大学(両方の機能を持つ)の3種類に分類される。ケープタウン大学、ウィットウォータースランド大学、プレトリア大学、ステレンボッシュ大学などが国内トップクラスの大学として知られる。

- 私立の高等教育機関も存在する。

主要な大学及び教育機関:

前述の大学に加え、クワズール・ナタール大学、ヨハネスブルグ大学、ローズ大学など多くの公立大学がある。TVETカレッジは全国に多数存在し、実践的な職業技能の習得を目的としている。

教育へのアクセス:

アパルトヘイト撤廃後、すべての人種に対する教育へのアクセスは大幅に改善され、就学率は向上した。しかし、依然として貧困層の子供たち、特に地方やタウンシップに住む子供たちにとっては、質の高い教育へのアクセスが困難な場合がある。制服や交通費などの間接的な費用も負担となる。

教育水準及び当面する課題:- 教育の質と格差**: 学校間の格差が大きく、旧白人校と旧黒人校(特にタウンシップや地方の学校)とでは、施設、教材、教員の質に大きな違いが見られる。これが生徒の学力格差につながっている。

- 教員の質と不足**: 特に数学、科学、技術分野の有資格教員が不足している。教員の研修や待遇改善も課題。

- 識字率**: 成人識字率は2007年で89%(2022年UNDP推計では95.3%)と比較的高いが、機能的識字(日常生活で読み書きを十分に活用できる能力)のレベルでは課題が残る。

- 中退率**: 特に中等教育段階での中退率が高い。

- カリキュラム改革**: 社会のニーズに合ったカリキュラムへの見直しや、批判的思考力、問題解決能力を育む教育への転換が求められている。

- 高等教育の学費問題**: 大学の学費が高く、学生ローンへの依存度が高い。2015-2016年には「#FeesMustFall」という大規模な学生運動が起こり、学費無料化や負担軽減が要求された。

- インフラ**: 校舎の老朽化、教室不足、トイレや水道などの衛生設備の未整備、図書館や実験室の不足などが、特に貧困地域の学校で見られる。

改善努力:

政府は、教育予算のGDP比を比較的高く維持し(2022年で約6.7%)、教育の機会均等と質の向上に取り組んでいる。具体的には、「ノーフィー・スクール(授業料無料校)」制度の拡大、貧困層の生徒への栄養給食プログラム、学習者・教員支援教材(LTSM)の提供、TVETカレッジの強化、教員養成プログラムの改善などが行われている。しかし、これらの努力にもかかわらず、アパルトヘイト時代に形成された構造的な不平等を解消するには、まだ多くの時間と資源が必要とされている。

10.5. 保健

南アフリカ共和国の保健システムは、公的部門と民間部門の二重構造になっており、アパルトヘイト時代の不平等を反映した格差が依然として大きな課題となっている。

医療システム(公的及び民間):

- 公的医療システム**:人口の約84%が利用している。政府が運営する病院や診療所を通じて、基本的な医療サービスが提供される。原則として無料または低料金で利用できるが、長い待ち時間、医療従事者や医薬品・医療機器の不足、施設の老朽化、サービスの質のばらつきなどの問題を抱えている。特に地方やタウンシップでは、アクセスが困難な場合がある。

- 民間医療システム**:人口の約16%(主に中間層以上)が利用しており、多くは民間医療保険に加入している。高度な医療技術や専門医へのアクセスが比較的容易で、サービスの質も高いとされるが、非常に高額である。大手民間病院グループ(メディクリニック、ライフ・ヘルスケア、ネットケアなど)が市場の大部分を占めている。

この二重構造により、富裕層は質の高い民間医療を受けられる一方、貧困層の多くは資源の限られた公的医療に依存せざるを得ず、健康格差の一因となっている。政府は、国民皆保険制度(National Health Insurance, NHI)の導入を目指しており、これにより医療アクセスの公平性を高め、公的・民間医療の格差を是正しようとしているが、財源確保や制度設計をめぐり多くの議論がある。

主要な疾病の状況:

- HIV/AIDS**:依然として世界で最も深刻なHIV/AIDSの流行国の一つ(詳細は別項)。

- 結核**:HIV感染と関連して高い罹患率を示しており、薬剤耐性結核も問題となっている。

- 非感染性疾患(NCDs)**:高血圧、糖尿病、心血管疾患、がんなどが増加しており、生活習慣の変化や高齢化が背景にある。

- 暴力と外傷**:高い犯罪率や交通事故により、外傷患者が多い。

- 母子保健**:乳幼児死亡率や妊産婦死亡率は改善傾向にあるが、依然として他の先進国に比べて高い。

- 精神疾患**:社会経済的ストレスや暴力の影響もあり、精神保健サービスの需要が高いが、供給は不足している。

平均寿命:

2000年代初頭にはHIV/AIDSの影響で平均寿命が大幅に低下したが(2005年には53歳程度)、抗レトロウイルス治療(ART)の普及により劇的に改善し、2022年のUNDP推計では62.3歳(男性59.3歳、女性65.4歳)となっている。しかし、依然として世界の平均よりは低い。

保健政策:

政府は、プライマリヘルスケアの強化、疾病予防、医療アクセスの改善、医療人材の育成などを重点政策として掲げている。NHIの導入はその中核的な取り組みである。HIV/AIDS、結核対策プログラムも国家的な優先課題として実施されている。

医療サービスへのアクセス問題:

- 地理的なアクセス:地方や遠隔地に住む人々にとって、医療施設へのアクセスが困難。

- 経済的なアクセス:民間医療は高額であり、公的医療でも交通費や機会費用が負担となることがある。

- 医療従ศ者の不足と偏在:医師、看護師、専門医が不足しており、特に公的部門や地方で深刻。

- 情報へのアクセス:健康に関する知識や予防策、利用可能なサービスについての情報が十分に行き渡っていない場合がある。

これらの課題解決のため、政府、国際機関、NGOなどが協力して取り組んでいるが、依然として道半ばである。

10.5.1. HIV/AIDS

南アフリカ共和国は、長年にわたり世界で最もHIV/AIDSの流行が深刻な国の一つであった。この感染症は、国の社会経済、公衆衛生、人口動態に甚大な影響を及ぼしてきた。

感染状況及び傾向:

- UNAIDSの2023年報告によると、2022年末時点で南アフリカには推定760万人のHIV陽性者がおり、これは世界で最も多い数である。

- 成人(15~49歳)のHIV有病率は2022年で17.8%と依然として高い水準にあるが、ピーク時(2000年代初頭の20%超)からはわずかに低下している。

- 新規HIV感染者数は、予防努力の成果もあり、2010年の約37万人から2022年には約16万人へと減少傾向にある。

- AIDS関連死者数も、抗レトロウイルス治療(ART)の普及により、2005年のピーク時(約27万人)から2022年には約5万1千人へと大幅に減少した。

- 特に若い女性(15~24歳)のHIV感染率が高いことが依然として大きな課題である。

社会経済的影響:

- 平均寿命の低下**:2000年代にはHIV/AIDSの影響で平均寿命が50代前半まで低下したが、ART普及後は回復している。

- 労働力への影響**:生産年齢人口の死亡や罹患により、労働力が失われ、経済成長の足かせとなった。

- 孤児の増加**:AIDSにより親を失った子供(AIDS孤児)が多数発生し、社会的な支援が必要となった。

- 医療費の増大**:HIV/AIDSの治療とケアにかかる費用は、国の医療予算に大きな負担をかけてきた。

- 社会への偏見と差別**:HIV陽性者やその家族に対する偏見や差別が、予防や治療の妨げになることがあった。

予防及び治療のための政府と国際社会の対応努力:

- 初期の対応の遅れ**:タボ・ムベキ政権下(1999-2008年)では、HIVとAIDSの因果関係を疑問視するHIV/AIDS否認主義的な姿勢が見られ、ART導入が遅れたことが批判された。

- ARTプログラムの大規模展開**:2000年代後半以降、政府は政策を転換し、世界最大規模のARTプログラムを開始。これにより、多くのHIV陽性者の生命が救われ、生活の質が向上した。2022年時点で約580万人がARTを受けている。

- 予防活動の強化**:コンドームの無料配布、HIV検査の推奨、母子感染予防プログラム(PMTCT)、自発的男性割礼(VMMC)、曝露前予防(PrEP)の導入など、多岐にわたる予防策が実施されている。

- 啓発キャンペーン**:HIV/AIDSに関する正しい知識の普及と、偏見・差別の解消を目指したキャンペーンが展開されている。

- 国際社会との連携**:世界エイズ・結核・マラリア対策基金(グローバルファンド)、UNAIDS、PEPFAR(米国大統領エイズ救済緊急計画)などの国際機関やドナー国からの資金的・技術的支援を受けている。

- 市民社会の役割**:トリートメント・アクション・キャンペーン(TAC)などのNGOが、治療へのアクセス拡大やHIV陽性者の権利擁護において重要な役割を果たしてきた。

南アフリカはHIV/AIDSとの闘いにおいて大きな進展を遂げてきたが、依然として新規感染の抑制、治療継続率の向上、若年女性や特定の脆弱な集団への対策強化など、多くの課題が残っている。持続的な努力と国際協力が不可欠である。

10.6. 犯罪及び治安

南アフリカ共和国は、アパルトヘイト終結後の社会変革期において、高い犯罪率が深刻な社会問題となっている。国民の日常生活や経済活動、観光にも大きな影響を与えている。

高い犯罪率の現状と原因:

- 現状**: 殺人、強盗、暴行、性犯罪(レイプを含む)、カージャックなどの暴力犯罪、および住居侵入、車両盗難などの財産犯罪の発生率が国際的に見ても非常に高い水準にある。特に殺人事件の発生率は世界でもトップクラスである。2022/23年度の警察統計によると、1日平均約70人が殺害されている。

- 原因**:

- 歴史的背景:アパルトヘイト時代の長年にわたる抑圧、不平等、暴力の文化が社会に深く根付いている。

- 社会経済的要因:依然として深刻な貧困、高い失業率(特に若年層)、大きな経済格差が犯罪の温床となっている。

- 銃器の蔓延:不法な銃器が社会に広まっており、凶悪犯罪に使用されるケースが多い。

- 薬物乱用:薬物依存と関連した犯罪も少なくない。

- 法執行機関の課題:警察官の不足、訓練不足、汚職、捜査能力の限界などが指摘されている。

- 司法システムの遅延:事件の捜査から裁判、判決までに時間がかかり、犯罪抑止効果が薄れているとの批判がある。

- 社会規範の崩壊:一部地域におけるコミュニティの結束力の低下や、暴力に対する寛容性が問題視されることもある。

- 移民問題と外国人排斥:一部で、外国人移民が犯罪に関与しているとの認識や、それに対する排斥感情が犯罪を助長する側面もある。

主要な犯罪類型:

- 暴力犯罪**:

- 殺人:銃器によるものが多く、強盗目的やギャング関連、家庭内暴力など原因は多様。

- 強盗:路上強盗、住居侵入強盗、商業施設強盗、現金輸送車襲撃など。武装強盗が多い。

- カージャック:車両強奪。信号待ちや駐車場などで武装した犯人に襲われるケース。

- 性暴力:レイプ、性的暴行の発生率が極めて高い。特に女性や子供が犠牲になるケースが後を絶たない。

- 財産犯罪**:

- 住居侵入(Burglary)

- 車両盗難・車上荒らし

- スリ・置き引き

警察力及び司法システム:

- 南アフリカ警察サービス (SAPS)**:国内の法執行を担う国家警察。約19万人の警察官を擁するが、人口比で見ると依然として不足しているとの指摘もある。特殊部隊(STF)なども存在する。

- 民間警備産業**: 世界最大規模の民間警備産業が存在し、企業や富裕層を中心に利用されている。登録警備員数はSAPSの警察官数を大幅に上回る。

- 司法システム**: 検察、裁判所(治安判事裁判所、高等法院、最高控訴裁判所、憲法裁判所)、刑務所から構成される。事件処理の遅延、刑務所の過密状態などが課題。

治安問題解決のための社会的努力:

- 政府の対策**: 警察官の増員、装備の近代化、捜査能力の向上、地域警察活動の強化、犯罪多発地域への重点的パトロールなど。近年は、犯罪インテリジェンスの強化や科学捜査の導入も進められている。

- コミュニティ・ポリシング**: 地域住民と警察が協力して犯罪防止に取り組む活動。

- 市民団体・NGOの活動**: 犯罪被害者支援、防犯意識啓発、暴力反対キャンペーンなど。

- 防犯対策**: 企業や個人レベルでの防犯カメラ設置、警報システム導入、ゲート付きコミュニティ(ゲーテッドコミュニティ)の増加など。

- 根本原因への取り組み**: 貧困削減、雇用創出、教育機会の提供など、犯罪の背景にある社会経済的問題への対処も長期的な視点で重要視されている。

2023年の国際SWAT競技会では、SAPSの特殊任務部隊が世界55チーム中9位に入賞し、アフリカ勢では最高位となった。しかし、一般市民が日常的に直面する犯罪の脅威は依然として高く、治安改善は南アフリカ政府にとって最優先課題の一つである。

10.7. 社会問題

南アフリカ共和国は、アパルトヘイトという極端な人種隔離政策からの移行という大きな歴史的変革を遂げたものの、依然として深刻かつ複雑な社会問題に直面している。これらの問題は相互に関連しあい、国民生活の質や国の持続的な発展に大きな影響を与えている。

- 深刻な所得格差:

世界で最も所得格差が大きい国の一つであり、ジニ係数が非常に高い水準で推移している。富の大部分が一部の富裕層(歴史的には白人が中心だが、近年は黒人のエリート層も含む)に集中しており、貧困層との格差は拡大傾向にある。この格差は人種間、地域間、都市部と農村部の間でも顕著である。アパルトヘイト時代の経済構造が依然として影響を及ぼしている。

- 貧困問題:

人口の半数近くが依然として貧困ライン以下の生活を送っているとされ、特に子供や女性、地方の黒人層で貧困が深刻である。食料不安、適切な住居の不足、安全な水や衛生施設へのアクセスの欠如などが問題となっている。政府は社会保障給付(児童手当、老齢年金、障害者手当など)を拡大しているが、根本的な解決には至っていない。

- 高い失業率:

特に若年層(15~34歳)の失業率は50%を超えることもあり、深刻な社会不安の原因となっている。構造的な失業であり、学歴と職種間のミスマッチ、技能不足、経済成長の鈍化などが要因として挙げられる。人種間の失業率格差も依然として大きい。

- 人種間の緊張:

アパルトヘイトは法的には撤廃されたものの、社会の深層には依然として人種間の不信感や緊張が残っている。経済的格差が人種的ラインと重なることが多いことが、この緊張を助長している側面がある。土地改革の遅れや、過去の不正義に対する認識の違いも対立の火種となることがある。

- 外国人排斥(ゼノフォビア):

アフリカ他国からの移民や難民に対する排斥感情や暴力事件が周期的に発生している。失業や貧困に苦しむ一部国民が、移民が仕事を奪っている、犯罪を増加させているといった不満を背景に、外国人を攻撃の対象とするケースが見られる。2008年や2015年、2019年には大規模なゼノフォビア暴動が発生した。

- 社会的弱者やマイノリティが直面する困難:

- 女性と子供への暴力**:ジェンダーに基づく暴力(GBV)、特に女性や少女に対するレイプや家庭内暴力の発生率が極めて高い。子供への虐待やネグレクトも深刻な問題である。

- LGBTIQ+コミュニティへの差別**:法的には同性婚が認められるなど進んでいるが、社会的な偏見、差別、暴力(矯正レイプなど)の被害が後を絶たない。

- 障害者の社会参加の障壁**:教育、雇用、公共サービスへのアクセスにおいて、物理的・制度的な障壁が存在する。

- 高齢者の貧困とネグレクト**:年金制度はあるものの、十分な生活を送れない高齢者や、家族からの支援を受けられない高齢者が存在する。

- 犯罪と治安の悪化:(別項「犯罪及び治安」で詳述)

高い犯罪率は国民の安全を脅かし、経済活動や社会の安定に負の影響を与えている。

- 教育と医療の格差:(別項「教育」「保健」で詳述)

質の高い教育や医療へのアクセスは、依然として居住地域や経済力によって大きく左右される。

- 住宅問題:

都市部への人口集中に伴い、インフォーマル居住区(スラム)が拡大し、適切な住居、水道、電気、衛生施設のない生活を送る人々が多い。政府による公営住宅建設も進められているが、需要に追いついていない。

- 汚職とガバナンスの問題:

政府機関や国有企業における汚職が蔓延しており、国民の信頼を損ない、公共サービスの質の低下や経済成長の阻害要因となっている。ゾンド委員会の調査で明らかになった「国家乗っ取り」問題はその深刻さを示している。

これらの社会問題は、南アフリカが真の平等と繁栄を実現するための大きな挑戦であり、政府、市民社会、国際社会が一丸となって取り組む必要がある。

11. 文化

南アフリカ共和国の文化は、その多様な民族的背景と複雑な歴史を反映し、非常に豊かで多層的である。「虹の国」という言葉が象徴するように、アフリカ固有の伝統、ヨーロッパ植民地時代の影響、アジアからの移民の文化などが融合し、独自の文化的景観を形成している。伝統と現代性が共存し、様々な芸術形態や生活様式が見られる。

アパルトヘイト時代には、文化も人種隔離政策の影響を強く受け、黒人文化は抑圧され、白人文化(特にアフリカーナー文化)が支配的であった。しかし、民主化後は、すべての文化の平等な価値が認められ、多様な文化表現が奨励されるようになった。

日常生活においては、依然として多くの黒人住民が地方で伝統的な生活様式を一部維持しているが、都市化と西洋化の進展に伴い、伝統文化は変容しつつある。一方で、中間層(歴史的には白人が主だったが、近年は黒人、カラード、インド系も増加)のライフスタイルは、西ヨーロッパ、北米、オーストララシアのそれと多くの点で類似している。

以下では、芸術、文学、音楽などの各分野における南アフリカ文化の特徴を概観する。

11.1. 芸術

南アフリカの芸術は、その起源を数万年前に遡る古代の岩絵から、アパルトヘイトへの抵抗と解放の表現を経て、現代の多様なグローバルアートシーンに至るまで、豊かで複雑な歴史を持っている。

- 古代の岩絵**:

サン人やコイコイ人によって描かれた岩絵は、南アフリカ各地、特にドラケンスバーグ山脈(世界複合遺産の一部)やセダルバーグなどで発見されており、世界で最も古い芸術表現の一つとされる。これらの岩絵は、当時の人々の狩猟生活、宗教的儀式、神話などを生き生きと伝えており、数万年前のものもある。これらの芸術は、単なる装飾ではなく、シャーマニズム的な儀式や社会的なコミュニケーションの手段であったと考えられている。

- 伝統工芸**:

ズールー族、ンデベレ族、コサ族など、各民族グループは独自の伝統工芸を発展させてきた。ビーズ細工(ズールー族の色彩豊かなものや、コサ族の白を基調としたものなど)、木彫り(マスク、彫像、生活用具)、陶器、籠編み、織物などが代表的である。ンデベレ族の家屋の壁や衣服に見られる幾何学模様の色彩豊かな装飾は特に有名である。これらの工芸品は、実用的な目的だけでなく、儀礼的、象徴的な意味合いも持つことが多い。

- タウンシップ・アート**:

アパルトヘイト時代、都市部の黒人居住区(タウンシップ)では、抑圧された生活の中で独自の芸術が生まれた。これは「タウンシップ・アート」と呼ばれ、厳しい現実、抵抗の精神、希望などを鮮やかな色彩や力強い表現で描いた絵画や彫刻が特徴である。素材も、廃材やありふれた日用品(プラスチック片、自転車のスポークなど)が用いられることがあった。

- 抵抗の芸術(レジスタンス・アート)**:

アパルトヘイトに対する抗議や社会批判をテーマとした芸術作品も多く制作された。絵画、彫刻、版画、ポスター、写真など、様々なメディアを通じて、人種差別の不当性や人権侵害が告発され、国内外の反アパルトヘイト運動に影響を与えた。

- 近代・現代美術**:

19世紀半ば以降、ヨーロッパからの移民と共に西洋美術の様式が持ち込まれ、白人アーティストを中心に風景画や肖像画などが描かれた。20世紀に入ると、イルマ・スターンやマギー・ラウザーのような表現主義的な画家が登場した。

民主化後は、人種や文化の枠を超えた多様な表現が花開き、南アフリカの現代美術は国際的にも注目を集めている。ウィリアム・ケントリッジ(ドローイング、アニメーション、オペラ演出)、マレーネ・デュマス(絵画)、ペニー・シオープ(彫刻、インスタレーション)、ズANELE・ムホリ(写真、ジェンダー・アイデンティティを探求)などが国際的に活躍する代表的な現代アーティストである。

インスタレーション、ビデオアート、パフォーマンスアートなど、新しいメディアを用いた表現も盛んである。

南アフリカの芸術は、その土地の歴史、社会、政治と深く結びついており、アイデンティティ、記憶、和解、未来への展望といったテーマが繰り返し探求されている。

11.2. 文学

南アフリカ文学は、その独特な社会的・政治的歴史を背景に、多様な声とテーマを持つ豊かな伝統を築いてきた。アパルトヘイトという極端な人種隔離政策は、文学作品にも大きな影響を与え、抵抗、アイデンティティ、不正義、和解といった主題が繰り返し探求されてきた。

主要な作家と代表作品:

- ナディン・ゴーディマー** (Nadine Gordimer, 1923-2014):

ノーベル文学賞(1991年)受賞者。アパルトヘイト体制下の人間の心理や社会の矛盾を鋭く描いた。代表作に『バーガーの娘』(1979)、『ジュライの民』(1981)など。多くの作品がアパルトヘイト政府によって発禁処分を受けた。

- J・M・クッツェー** (J. M. Coetzee, 1940-):

ノーベル文学賞(2003年)受賞者。植民地主義、アパルトヘイト、暴力、人間の尊厳といった普遍的なテーマを、寓話的かつ哲学的な手法で描く。代表作に『夷狄を待ちながら』(1980)、『マイケル・K』(1983)、『恥辱』(1999)など。『恥辱』はブッカー賞を受賞。

- アラン・ペイトン** (Alan Paton, 1903-1988):

白人リベラル派の作家。代表作『叫べ、愛する国よ』(1948) は、アパルトヘイト以前の南アフリカにおける人種間の緊張と、それに伴う個人の苦悩や希望を描き、国際的に大きな反響を呼んだ。

- アソル・フガード** (Athol Fugard, 1932-):

劇作家。アパルトヘイト下の抑圧された人々の生活や人間関係を力強く描いた。代表作に『「マスター・ハロルド」...とボーイズ』、『シズウェ・バンジは死んだ』など。彼の作品は南アフリカ国内だけでなく、ロンドンやニューヨークの小劇場でも頻繁に上演された。

- オリーブ・シュライナー** (Olive Schreiner, 1855-1920):

代表作『アフリカの農場物語』(1883)は、ヴィクトリア朝文学における啓示であり、小説形式にフェミニズムを導入したと多くの人に称賛されている。

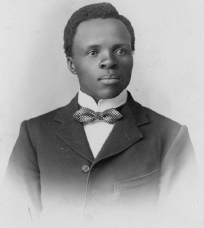

- ソル・プラーキー** (Solomon Thekiso Plaatje, 1876-1932):

アフリカの言語で書かれた最初の著名な小説の一つは、1930年に書かれた『ムフディ』である。ジャーナリスト、言語学者、政治家でもあった。

- エスキア・ムパシェーレ** (Es'kia Mphahlele, 1919-2008):

アパルトヘイト下の黒人の苦悩と抵抗を描いた。代表作に自伝的小説『ダウン・セカンド・アベニュー』(1959)。

- ミリアム・トラーディ** (Miriam Tlali, 1933-2017):

南アフリカで小説を出版した最初の黒人女性の一人。代表作『アマンドラ』(1980)はソウェト蜂起を描いた。

- ジャブロ・ンデベレ** (Njabulo Ndebele, 1948-):

アパルトヘイト下のタウンシップの日常生活を繊細に描いた短編集『愚者たち』(1983)で知られる。

- ブレフテン・ブレイテンバッハ** (Breyten Breytenbach, 1939-):

アフリカーナーの詩人、画家。反アパルトヘイトのゲリラ運動に関与したため投獄された。

- アンドレ・ブリンク** (André Brink, 1935-2015):

小説『白く渇いた季節』を発表後、政府によって発禁処分を受けた最初のアフリカーナー作家。

南アフリカ文学の歴史と主題的特徴:

- 口承文学の伝統**:文字による文学以前には、ズールー、コサなど各民族の豊かな口承文学(神話、伝説、物語詩、ことわざなど)が存在した。

- 植民地時代と初期の黒人文学**:19世紀末から20世紀初頭にかけて、キリスト教ミッションスクールで教育を受けた黒人知識人によって、英語やアフリカ諸語による著作活動が始まった。

- アパルトヘイトと抵抗の文学**:1950年代には、雑誌『ドラム』が政治風刺、フィクション、エッセイの温床となり、都市部の黒人文化に声を与えた。アパルトヘイトが強化されると、多くの作家が亡命を余儀なくされたが、国内外で体制への批判と抵抗の文学が生み出された。

- 民主化後の文学**:アパルトヘイト終焉後は、過去のトラウマ、和解、新たなアイデンティティの模索、HIV/AIDS、犯罪、貧困といった現代的課題などがテーマとなっている。若い世代の作家も台頭し、多様なジャンルで作品が発表されている。

南アフリカ文学は、英語だけでなく、アフリカーンス語やズールー語、コサ語など、多様な言語で書かれている点も特徴である。

11.3. 音楽

南アフリカ共和国の音楽は、その多様な民族的・文化的背景を反映し、非常に豊かでダイナミックである。伝統的な民族音楽から、ジャズ、ゴスペル、そして現代的なポップミュージックまで、多彩なジャンルが存在し、国内外で高い評価を得ている。

- 伝統的な民俗音楽**:

ズールー族、コサ族、ソト族、ツワナ族など、各民族グループは独自の音楽と舞踊の伝統を持っている。打楽器(太鼓)、弦楽器(弓のような形状のもの)、管楽器(角笛など)、そして力強い合唱が特徴的である。儀式、祝祭、日常生活の中で音楽は重要な役割を果たし、コミュニティの結束を高める。イシカタミア(ズールー族の男性無伴奏合唱)や、コサ族の喉歌などは特に有名である。

- クワイト** (Kwaito):

1990年代初頭、アパルトヘイト終焉と民主化の時期に、タウンシップの若者たちによって生み出された音楽ジャンル。ハウスミュージックの要素に、アフリカのメロディやリズム、ラップ、そして現地の言語(多くはズールー語やコサ語、あるいはスラング)を融合させたもの。若者のストリートカルチャーを反映し、南アフリカのラジオ、テレビ、雑誌を席巻した。

- アマピアノ** (Amapiano):

2010年代半ば頃からクワイトに代わって人気を博している、南アフリカ発のハウスミュージックのサブジャンル。ジャズやラウンジミュージックの影響を受けたメロディアスなピアノのコード、ディープなベースライン、パーカッシブなリズムが特徴。近年、国際的にも注目を集めている。

- アフロ・ジャズ** (Afro-Jazz):

アメリカのジャズにアフリカの伝統音楽の要素を取り入れた独自のジャズ。ヒュー・マセケラ(トランペット奏者)、アブドゥーラ・イブラヒム(ピアニスト、旧名ダラー・ブランド)、ミリアム・マケバ(歌手、「ママ・アフリカ」として知られる)などが国際的に有名。彼らの音楽は、しばしばアパルトヘイトへの抵抗のメッセージも込めていた。その他、ジョナス・グワングワ、クリス・マクレガー、サティマ・ビー・ベンジャミンなどが知られる。

- ゴスペル**:

南アフリカでは非常に人気のある音楽ジャンルで、教会音楽から発展した。力強い歌唱とハーモニーが特徴。レディスミス・ブラック・マンバーゾは、ズールーの伝統音楽とゴスペルを融合させたスタイルで世界的に成功を収め、ポール・サイモンのアルバム『グレイスランド』への参加でも知られる。

- その他のジャンルと音楽家**:

- ブレンダ・ファッシー**:ポップシンガー。「ウィークエンド・スペシャル」などのヒット曲で一世を風靡し、「マドンナ・オブ・ザ・タウンシップス」と呼ばれた。

- ジョナサン・バトラー:ジャズギタリスト、歌手。

- アフリカーンス音楽:スティーヴ・ホフメイル(現代的ポップス)、フォコフポリシエカール(パンクロックバンド)、ジェレミー・ループス(シンガーソングライター)など、多様なジャンルがある。

- 国際的に成功したポピュラーミュージシャンには、マンフレッド・マン、ジョニー・クレッグ(白人でありながらズールー文化を取り入れた音楽で知られる)、ラップ・レイヴデュオのダイ・アントワード、歌手のタイラ、ロックバンドのシーザーなどがいる。

- ラッパーでは、AKA、ナスティ・C、キャスパー・ニョヴェストなどがBETアワードの最優秀アフリカン・アクトなどで注目を集めている。

南アフリカの音楽は、社会の喜びや悲しみ、抵抗や希望を映し出す鏡であり、国のアイデンティティ形成において不可欠な要素となっている。

11.4. 映画

南アフリカ共和国の映画産業は、アパルトヘイト時代には検閲や国際的な孤立の影響を受けたものの、民主化以降は多様な作品が生み出され、国際的な評価も高まっている。

南アフリカ映画産業の発展過程:

- 初期~アパルトヘイト時代**:20世紀初頭から映画製作は行われていたが、多くは白人向けの内容であったり、政府のプロパガンダ的なものであった。アパルトヘイト体制下では、人種隔離政策を反映した映画や、逆にそれを批判するインディペンデント映画が少数ながら製作された。検閲が厳しく、表現の自由は大きく制限されていた。

- 民主化以後**:1994年の民主化は、映画産業にも大きな変化をもたらした。多様な人種的背景を持つ映画製作者が活動を開始し、アパルトヘイトの記憶、和解、新たな国民的アイデンティティ、現代社会の課題などをテーマにした作品が次々と生まれた。政府も映画産業振興のための助成金制度などを設けて支援している。

主要な映画作品:

- 『ツォツィ』(Tsotsi, 2005年、監督:ギャヴィン・フッド):ヨハネスブルグのタウンシップを舞台に、若いギャングの心の変化を描いた作品。第78回アカデミー賞で外国語映画賞を受賞し、南アフリカ映画の国際的評価を高めた。

- 『U-Carmen eKhayelitsha』(2005年、監督:マーク・ドーンフォードメイ):ビゼーのオペラ『カルメン』を、ケープタウンのタウンシップ、カエリチャを舞台に、コサ語で翻案した作品。第55回ベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞。

- 『第9地区』(District 9, 2009年、監督:ニール・ブロムカンプ):ヨハネスブルグに不時着した異星人と人間との関係を、アパルトヘイトの寓話として描いたSF映画。南アフリカ製作ではないが、南アフリカを舞台とし、同国出身監督による作品として国際的に大きな成功を収めた。

- 『マンデラ 自由への長い道』(Mandela: Long Walk to Freedom, 2013年、監督:ジャスティン・チャドウィック):ネルソン・マンデラの自伝に基づく伝記映画。

- 『イン・マイ・カントリー』(In My Country, 2004年、監督:ジョン・ブアマン):真実和解委員会を題材にした作品。

- 『神様は生きている!?』(The Endless River, 2015年、監督:オリヴァー・ハーマナス):南アフリカ映画として初めてヴェネツィア国際映画祭のコンペティション部門に選出。

- 『チャッピー』(Chappie, 2015年、監督:ニール・ブロムカンプ):『第9地区』の監督によるSFアクション。

国際映画祭での受賞事例:

上記の『ツォツィ』のアカデミー賞外国語映画賞受賞、『U-Carmen eKhayelitsha』のベルリン国際映画祭金熊賞受賞が代表的である。その他にも、カンヌ国際映画祭、ヴェネツィア国際映画祭、トロント国際映画祭などで南アフリカ映画や関連作品が上映され、受賞するケースが増えている。

南アフリカ映画の特徴:

- アパルトヘイトの歴史とその影響、人種問題、貧困、犯罪、HIV/AIDSといった社会的なテーマを扱った作品が多い。

- 多様な言語(英語、アフリカーンス語、ズールー語、コサ語など)が用いられる。

- タウンシップの生活や文化をリアルに描いた作品。

- 美しい自然景観を背景にした作品。

- 近年は、ジャンル映画(SF、スリラー、コメディなど)の製作も活発になっている。

南アフリカは、映画のロケ地としても人気があり、多くの外国映画が国内で撮影されている。国内には、ケープタウン映画スタジオなど、国際基準の撮影施設も存在する。

11.5. 食文化

南アフリカ共和国の食文化は、その多様な民族構成と歴史的背景を反映し、アフリカ先住民の伝統料理、ヨーロッパ(特にオランダ、イギリス、ポルトガル)からの影響、アジア(特にインド、マレーシア、インドネシア)からの影響が融合した、非常に豊かで多彩なものである。「虹の食文化」とも称される。

代表的な料理と食材:

- ブラーイ** (Braai):アフリカーンス語でバーベキューを意味し、南アフリカの国民的な食文化。週末や祝祭日には家族や友人が集まり、肉(牛肉、羊肉、鶏肉、ブルボスと呼ばれる太いソーセージなど)、トウモロコシなどを炭火で焼いて楽しむ。単なる食事ではなく、重要な社交の場でもある。

- ブルボス** (Boerewors):アフリカーンス語で「農夫のソーセージ」を意味する、スパイシーな太いソーセージ。牛肉、豚肉、羊肉の合いびき肉に、コリアンダー、ナツメグ、クローブなどの香辛料を混ぜて作られる。ブラーイの定番。

- ボボティ** (Bobotie):ケープマレー料理の代表格で、ひき肉(主に羊肉か牛肉)にスパイス、チャツネ、パンなどを混ぜて焼き、卵と牛乳のカスタードをかけて再び焼いたもの。レーズンやアーモンドが入ることもあり、甘酸っぱくスパイシーな味わいが特徴。

- ビルトン** (Biltong):乾燥熟成させた肉。牛肉、ダチョウ肉、クーズーなどのジビエが使われる。スパイスで風味付けされており、ジャーキーに似るが製法が異なる。スナックとして人気。

- ポイキ** (Potjiekos):アフリカーンス語で「小さな鍋料理」を意味する。鋳鉄製の三脚鍋(ポイキ)を炭火にかけ、肉(羊肉、牛肉、鶏肉、ジビエなど)、野菜、デンプン質(ジャガイモ、米など)を層にしてじっくり煮込んだシチュー。混ぜずに調理するのが特徴。

- パップ** (Pap):トウモロコシの粉を練って作る、アフリカの伝統的な主食。粥状(スラップパップ)、硬めのもの(スタイウェパップ)、砕いたトウモロコシで作るもの(ウムコンボティ)など様々な種類があり、ブラーイの付け合わせや、トマトとタマネギのソース(シェバ)と共に食される。

- チャカラカ** (Chakalaka):トマト、タマネギ、ピーマン、ニンジン、豆などをスパイスで煮込んだ、やや辛味のある野菜のレリッシュ。ブラーイやパップと共に供される。

- バニーチャウ** (Bunny Chow):ダーバン発祥のインド系ストリートフード。食パンの中をくり抜き、そこにカレー(マトン、チキン、豆など)を詰めたもの。手づかみで食べる。

- サモサ** (Samoosa):インド由来の揚げ菓子。ひき肉や野菜のスパイス炒めを三角形の薄い生地で包んで揚げたもの。

- ミルクタルト** (Melktert):アフリカーンスの伝統的なデザート。カスタードクリームを詰めたパイで、シナモンを振りかける。

- クーシスター** (Koeksister):アフリカーンスの揚げ菓子。編んだ生地を揚げて、冷たいシロップに浸したもの。ケープマレー風のものはスパイスが効いており、ココナッツをまぶす。

- マロンワ** (Mala Mogodu):牛などの内臓(トライプ)を煮込んだ伝統料理。

- アマシ** (Amasi):発酵乳。伝統的にズールー族などが飲用。

多様な民族の影響:

- コイサン族**:狩猟採集によるジビエ、野生の植物、昆虫など。

- バントゥー系諸族**:トウモロコシ(パップ)、ソルガム、豆類、カボチャ、ほうれん草に似たモロゴ(morogo)などの野菜、発酵飲料(ウムコンボティなど)。

- オランダ・アフリカーナー**:ブラーイ、ブルボス、ポイキコスメニュー、ラスク、ミルクタルトなど。保存食の技術(ビルトン、ドライウォルス)。

- イギリス**:ロースト料理、パイ、プディング、紅茶の習慣など。

- フランス・ユグノー**:ワイン醸造技術。

- ケープマレー**(東南アジア系):ボボティ、ブレヤニ、カレー、サモサ、チャツネ、アチャール(漬物)など、スパイスを巧みに使った料理。

- インド系**:カレー、ロティ、ビリヤニ、バニーチャウなど。ダーバンは特にインド料理の影響が強い。

- ポルトガル系**:ペリペリチキンなど、スパイシーな料理。

南アフリカワインも世界的に有名で、ステレンボッシュ、パール、フランシュフックなどのワインランドでは、質の高いワインが生産されている。

11.6. スポーツ

南アフリカ共和国ではスポーツが非常に盛んであり、国民生活に深く根付いている。アパルトヘイト時代には国際スポーツ界から長らく追放されていたが、民主化後は復帰し、多くの競技で国際的な成功を収めている。また、スポーツは人種間の融和と国民統合の象徴としても重要な役割を果たしてきた。

大衆的な人気スポーツ種目:

- サッカー**:国内で最も人気のあるスポーツであり、特に黒人コミュニティで圧倒的な支持を得ている。国内プロリーグとしてDSTVプレミアシップがある。

- ラグビーユニオン**:特にアフリカーナーを中心とする白人コミュニティで伝統的に人気が高いが、近年は人種の垣根を越えて支持が広がっている。

- クリケット**:イギリス系白人コミュニティを中心に人気があり、国際的にも強豪国の一つ。

国内リーグ:

- サッカー:DSTVプレミアシップがトップリーグ。カイザー・チーフスFC、オーランド・パイレーツFC、マメロディ・サンダウンズFCなどが人気クラブ。

- ラグビー:かつては国際リーグのスーパーラグビーに国内チームが参加していたが、現在は主にヨーロッパのユナイテッド・ラグビー・チャンピオンシップに南アフリカの強豪州代表チームが参戦している。国内大会としてはカリーカップが伝統ある大会。

- クリケット:国内のフランチャイズ制T20リーグとしてSA20が近年発足し、人気を集めている。伝統的な国内大会としては、CSA4日間フランチャイズシリーズ(ファーストクラス)、CSAワンデイカップなどがある。

ナショナルチームの国際大会での成果:

- サッカー南アフリカ代表**(愛称:バファナ・バファナ):

- アフリカネイションズカップ1996で優勝。

- FIFAワールドカップには、1998年、2002年、そして自国開催の2010年大会に出場。2010年大会では、開催国として初めてグループリーグで敗退したが、国民を熱狂させた。

- 女子代表(愛称:バニャナ・バニャナ)は、2022年アフリカ女子ネイションズカップで初優勝し、2023 FIFA女子ワールドカップではベスト16に進出した。

- ラグビー南アフリカ代表**(愛称:スプリングボクス):

- ラグビーワールドカップで史上最多タイの4回優勝(1995年、2007年、2019年、2023年)。特に自国開催の1995年大会での優勝は、アパルトヘイト後の国民統合の象徴的な出来事となった(映画『インビクタス/負けざる者たち』の題材)。

- クリケット南アフリカ代表**(愛称:プロテアズ):

- クリケット・ワールドカップやICC T20ワールドカップで常に強豪として上位に進出。1998年のICCノックアウトトロフィー(現ICCチャンピオンズトロフィー)で優勝。

- ブラインドクリケット代表は、1998年の第1回ブラインドクリケットワールドカップで優勝。

- 女子代表も国際的に高い競争力を持つ。

有名な選手:

- サッカー:ルーカス・ラデベ、ベニー・マッカーシー、スティーヴン・ピーナール、パーシー・タウ。

- ラグビー:フランソワ・ピナール、ブライアン・ハバナ、ヴィクター・マットフィールド、シヤ・コリシ、チェスリン・コルビ、エベン・エツベス。

- クリケット:ジャック・カリス、AB・デ・ヴィリアーズ、デール・ステイン、カギソ・ラバダ、クイントン・デ・コック。

- ゴルフ:ゲーリー・プレーヤー(メジャー9勝)、アーニー・エルス(メジャー4勝)、レティーフ・グーセン(メジャー2勝)。

- 陸上競技:ウェイド・バンニーキルク(男子400m世界記録保持者)、キャスター・セメンヤ(女子800mオリンピック金メダリスト)。

- 水泳:ペネローペ・ヘインズ(オリンピック金メダリスト)、チャド・ルクロス(オリンピック金メダリスト)、タチアナ・シェーンマーカー(オリンピック金メダリスト、世界記録保持者)。

- ボクシング:ジェイコブ・マトラーラ(ベビー・ジェイク)。

- サーフィン:ジョーディ・スミス。

- 自動車レース:ジョディー・シェクター(F1ワールドチャンピオン)。

- モーターサイクルレース:ブラッド・ビンダー、ダリン・ビンダー。

その他、水泳、陸上競技、ゴルフ、ボクシング、テニス、ネットボールなども人気がある。コモンウェルスゲームズやオリンピックでも多くのメダルを獲得している。

11.7. 世界遺産

南アフリカ共和国は、その壮大で多様な自然環境と、人類史における重要な文化的足跡により、複数のユネスコ世界遺産を保有している。2024年現在、10件の世界遺産が登録されており、内訳は文化遺産5件、自然遺産4件、複合遺産1件である。

文化遺産:

1. **南アフリカの人類化石遺跡群**(1999年登録、2005年範囲拡大):

- 通称「人類のゆりかご」。スタークフォンテイン、スワルトクランス、クロムドライなどの洞窟群から、アウストラロピテクス・アフリカヌスをはじめとする初期人類の化石が多数発見されており、人類進化の研究において極めて重要な価値を持つ。

2. **ロベン島**(1999年登録):

- ケープタウン沖に浮かぶ島。17世紀から流刑地として使われ、特にアパルトヘイト時代にはネルソン・マンデラをはじめとする多くの政治犯が収容された。人種差別に抗い勝利した民主主義と自由の象徴としての価値が認められている。

3. **マプングブエの文化的景観**(2003年登録):

- リンポポ州北部に位置する。9世紀から14世紀にかけて栄えたマプングブエ王国の遺跡群。南部アフリカで最初に階層化された社会が形成された場所であり、金製品などの出土品は当時の交易の広がりと高度な文化を示している。

4. **リフタスフェルトの文化的・植物的景観**(2007年登録):

- 北ケープ州のナマクアランド地方にある山岳砂漠地帯。半遊牧民であるナマ人が、厳しい環境の中で数千年にわたり維持してきた伝統的な生活様式と、それによって育まれた独特の多肉植物などの生物多様性が評価されている。

5. **ǂKhomani Cultural Landscape**(2017年登録)(日本語名未定、コマーニの文化的景観などと訳される):

- カラハリ砂漠南部に位置し、かつて遊牧生活を送っていたサン人の一派、ǂKhomani(コマーニ)族の文化と、彼らが利用してきた自然環境の関連性を示す。狩猟採集の知識や伝統が評価された。

自然遺産:

6. **イシマンガリソ湿地公園**(1999年登録):

- クワズール・ナタール州北東部の海岸線に広がる。アフリカ最大の河口システム、湖沼、湿地、砂丘、サンゴ礁など多様な生態系が連続し、多くの動植物種が生息・生育する生物多様性の宝庫。

7. **ケープ植物区保護地域群**(2004年登録、2015年範囲拡大):

- 西ケープ州と東ケープ州にまたがる。世界に6つある植物区系の一つで、面積は小さいながらもフィンボスなどの固有植物が極めて豊富に存在する。生物多様性ホットスポット。テーブルマウンテン国立公園なども含まれる。

8. **フレデフォート・ドーム**(2005年登録):

- フリーステイト州にある、約20億年前に形成された世界最大級の隕石衝突跡(クレーター)。地球の地質学的歴史を理解する上で重要な証拠を提供する。

9. **バーバートン・マコンジュワ山脈**(2018年登録):

- ムプマランガ州にある。約36億年から32.5億年前の地球上で最も古く、最も保存状態の良い火山岩および堆積岩の連続体の一つ。初期の地球の地殻形成や生命誕生の手がかりを含む。

複合遺産:

10. **マロティ=ドラケンスバーグ公園**(2000年登録、2013年範囲拡大):

- 南アフリカのウクハランバ・ドラケンスバーグ公園とレソトのセアラバセベ国立公園にまたがる。壮大な自然景観(切り立った玄武岩の崖、深い渓谷など)と、数千年以上にわたるサン人の岩絵群(狩猟、儀式、日常生活を描いたもの)という文化的価値を併せ持つ。

これらの世界遺産は、南アフリカの自然の豊かさと文化の深さを物語っており、保護と持続可能な利用が重要な課題となっている。

11.8. 祝祭日

南アフリカ共和国の祝祭日は、国の歴史、文化、そして民主化への道のりを反映している。主要な祝祭日とその意味合いは以下の通りである。祝日が日曜日にあたる場合は、翌日の月曜日が振替休日となる。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 (英語) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | New Year's Day | 国際的な祝日。 |

| 3月21日 | 人権の日 | Human Rights Day | 1960年のシャープビル虐殺事件を記憶し、基本的人権の尊重を誓う日。アパルトヘイト体制下での人権侵害の歴史を忘れないための重要な日。 |

| 聖金曜日 (移動祝日) | 聖金曜日 | Good Friday | キリスト教の祝日。イエス・キリストの受難と死を記念する。復活祭前の金曜日。 |

| 家族の日 (移動祝日) | 家族の日 (旧イースターマンデー) | Family Day (formerly Easter Monday) | キリスト教の復活祭の翌月曜日。家族の絆を大切にする日。 |

| 4月27日 | 自由の日 | Freedom Day | 1994年に南アフリカ史上初の全人種参加による民主的選挙が行われた日を記念。アパルトヘイト体制の終焉と民主主義の始まりを祝う、最も重要な国民の祝日の一つ。 |

| 5月1日 | 労働者の日 | Workers' Day | 国際的な労働者の日。労働者の権利と貢献を称える。 |

| 6月16日 | 青年の日 | Youth Day | 1976年のソウェト蜂起を記念する日。当時、アパルトヘイト教育に抗議した多くの若い学生たちが犠牲になった。若者の力と未来への希望を象徴する。 |

| 8月9日 | 女性の日 | National Women's Day | 1956年に、アパルトヘイト政府のパス法に抗議して約2万人の女性たちがプレトリアのユニオンビルまで行進したことを記念。女性の権利向上とジェンダー平等を推進する日。 |

| 9月24日 | ヘリテージ・デー | Heritage Day | 南アフリカの多様な文化遺産を祝い、国民のアイデンティティと誇りを育む日。近年は「ブラーイの日 (Braai Day)」としても親しまれ、バーベキューを楽しむ習慣が広まっている。 |

| 12月16日 | 和解の日 | Day of Reconciliation | 歴史的に異なる意味合いを持つ複数の出来事がこの日に起こった(アフリカーナーにとってはブラッド・リバーの戦いの勝利を記念する「誓いの日」、ANCにとっては軍事部門ウムコント・ウェ・シズウェ設立の日)。アパルトヘイト終結後、国民和解と国家統一を促進するために制定された。 |

| 12月25日 | クリスマス | Christmas Day | キリスト教の祝日。イエス・キリストの誕生を祝う。 |

| 12月26日 | 親善の日 (旧ボクシング・デー) | Day of Goodwill (formerly Boxing Day) | クリスマスの翌日。贈り物や善意を分かち合う日。 |

これらの祝祭日は、南アフリカ国民が自国の歴史と文化を振り返り、未来への希望を共有するための重要な機会となっている。

11.9. メディア

南アフリカ共和国のメディア環境は、アフリカ大陸で最も発達しており、アパルトヘイト撤廃後は報道の自由が憲法で保障され、多様な意見が表明される場となっている。しかし、依然としていくつかの課題も抱えている。

新聞:

- 全国紙と地方紙、日刊紙と週刊紙が多数発行されている。英語の新聞が主流だが、アフリカーンス語や一部のアフリカ系言語の新聞も存在する。

- 代表的な英字新聞には、『メール&ガーディアン』(調査報道で知られる週刊紙)、『サンデー・タイムズ』(国内最大発行部数の日曜紙)、『ザ・スター』(ヨハネスブルグの日刊紙)、『ケープ・タイムズ』(ケープタウンの日刊紙)などがある。

- アフリカーンス語の新聞には、『ディ・バーガー』、『ベヘルト』、『ラポート』などがある。

- 独立系メディアグループ(インディペンデント・メディア、メディア24、Tiso Blackstar Groupなど)が市場の多くを占めている。

- オンラインニュースサイトも急速に成長しており、News24、Daily Maverick、Eyewitness News (EWN) などが主要なプラットフォームとなっている。

放送(テレビ、ラジオ):

- 南アフリカ放送協会(South African Broadcasting Corporation, SABC)**:国営放送局であり、複数のテレビチャンネル(SABC1, SABC2, SABC3など)と多数のラジオ局(公用語ごと)を運営。公共放送としての役割と商業放送としての側面を併せ持つ。

- 民間テレビ局**:e.tvが主要な無料地上波民間テレビ局。有料衛星放送プラットフォームとしては、MultiChoiceが運営するDStvが圧倒的なシェアを持ち、多数の専門チャンネル(ニュース、スポーツ、映画など)を提供している。

- ラジオ**:SABC傘下のラジオ局に加え、多くの民間ラジオ局(全国ネット、地域局、コミュニティラジオ)が存在し、多様な言語と音楽、情報を提供している。ラジオは依然として多くの国民にとって重要な情報源である。

インターネット:

- インターネット普及率は年々向上しているが、都市部と地方、所得層によるデジタルデバイドが依然として存在する。携帯電話経由でのインターネットアクセスが主流。

- ソーシャルメディア(Facebook, X (旧Twitter), Instagram, TikTokなど)の利用も活発で、情報交換や世論形成に影響を与えている。

報道の自由の度合い:

- 南アフリカ憲法は報道の自由を保障しており、メディアは政府や権力に対する監視機能を果たしている。アパルトヘイト時代には厳しい検閲があったが、民主化後は比較的自由な報道環境が確立された。

- しかし、政府高官からのメディア批判、機密情報へのアクセス制限の試み、ジャーナリストへの圧力やハラスメントといった懸念も時折報告される。

- メディアの所有構造の集中や、経済的圧力による編集の独立性への影響も課題として指摘されることがある。

- 国境なき記者団による報道の自由度ランキングでは、アフリカ諸国の中では比較的上位に位置することが多いが、年によって変動がある。

メディアが社会に与える影響及び役割:

- 情報提供と世論形成**:政治、経済、社会問題に関する情報を国民に提供し、世論形成に大きな影響力を持つ。

- 権力監視**:政府の政策や行動、汚職などを批判的に報道し、説明責任を追求する。

- 民主主義の促進**:多様な意見や視点を提示し、国民の政治参加を促す。

- 社会的課題の提起**:貧困、不平等、犯罪、HIV/AIDSといった社会問題に関する報道を通じて、国民の意識を高め、解決に向けた議論を喚起する。

- 文化的多様性の反映**:多様な言語や文化をメディアコンテンツを通じて紹介し、国民的アイデンティティの形成に寄与する。

一方で、フェイクニュースの拡散や、メディアリテラシーの向上の必要性も指摘されている。南アフリカのメディアは、活気に満ちていると同時に、民主主義社会におけるその責任と課題に直面していると言える。