1. 概要

キューバ共和国、通称キューバは、カリブ海に位置する島国であり、キューバ本島、青年の島、および周辺の多数の小島から構成される。首都はハバナ。人口は約1100万人で、カリブ海地域ではハイチ、ドミニカ共和国に次いで3番目に人口が多い。公用語はスペイン語。面積においてカリブ海最大の国家である。

地理的には北アメリカ大陸棚に位置するが、文化的にはラテンアメリカの一部とされる。キューバは、先住民であるタイノ族やシボネイ族が居住していたが、15世紀末にクリストファー・コロンブスが到達して以降、スペインの植民地となった。1898年の米西戦争の結果、アメリカ合衆国の軍政下に入り、1902年に名目上独立を達成したが、その後もフルヘンシオ・バティスタ政権下でアメリカの強い影響下に置かれた。1959年のキューバ革命により、フィデル・カストロ指導下の社会主義国家が樹立され、ソビエト連邦との緊密な関係を築いた。この体制転換は、アメリカ合衆国との深刻な対立を引き起こし、経済封鎖やピッグス湾事件、キューバ危機といった冷戦期の国際的緊張の焦点となった。

政治体制は、キューバ共産党による一党独裁体制であり、マルクス・レーニン主義とホセ・マルティ思想を国家の指導理念としている。フィデル・カストロによる長期統治の後、ラウル・カストロ、そしてミゲル・ディアス=カネルへと政権が移行した。憲法では共産党の指導的役割が明記されており、複数政党制に基づく自由な選挙は行われていない。人権状況に関しては、表現の自由、集会・結社の自由、政治活動の自由の制限、反体制派への抑圧などが国内外から批判されている。報道の自由も著しく制限されている。

経済は、長らくソビエト連邦からの援助に依存した計画経済体制であったが、ソ連崩壊後は深刻な経済危機(「特別期間」)を経験した。その後、観光業、ニッケル鉱業、医療サービスの国際派遣、バイオテクノロジーなどが主要な外貨獲得手段となっている。近年では限定的な市場経済要素の導入や民間部門の拡大が進められているが、アメリカによる経済封鎖は依然としてキューバ経済の大きな障害となっている。国民生活は配給制度に依存する部分も残っており、物資不足や経済格差も課題である。

社会面では、革命後に教育制度と医療制度の抜本的な改革が行われ、高い識字率と国民皆保険制度を達成した。これらの社会政策は国際的に評価される一方で、医療資源の不足や教育におけるイデオロギー的側面も指摘される。キューバ社会は、スペイン、アフリカ、そして先住民の文化が融合した多民族・多文化社会であり、音楽、舞踊、文学、スポーツなどの文化が豊かに発展している。

外交的には、非同盟運動やラテンアメリカ諸国との連携を重視し、特にベネズエラなどの左派政権とは強い連帯関係を築いてきた。アメリカとの関係は、2015年に国交を回復したが、その後再び緊張状態に戻るなど複雑な経緯を辿っている。国際連合では、アメリカによる経済封鎖の解除を求める決議が長年にわたり大多数の支持を得て採択されている。

2. 国名

正式名称はスペイン語で República de Cubaレプブリカ・デ・クーバスペイン語。通称は Cubaクーバスペイン語。

公式の英語表記は Republic of Cuba英語。通称は Cubaキューバ英語。

日本語の表記は、キューバ共和国。通称、キューバ。スペイン語の原音に近い「クーバ」と表記されることもある。漢字による当て字は、玖馬、玖瑪、久場、古巴などがある。

国名の「キューバ」は、カリブ海最大の島であるキューバ島に由来する。その語源については諸説あるが、最も有力な説は、ヨーロッパ人の到来以前に島に居住していたタイノ族の言葉に由来するというものである。タイノ語の cubaoクバオコード未登録の言語(「肥沃な土地が豊富な場所」の意)または coabanaコアバナコード未登録の言語(「素晴らしい場所」の意)が転訛したものと考えられている。歴史家たちは、この名称が島中央部、現在のオルギン州周辺を指すタイノ族の言葉「クバナカン」 Cubanacanクバナカンスペイン語 に由来する可能性も指摘している。

クリストファー・コロンブスが1492年にこの島に到達した際、彼はスペインの王太子フアンにちなんで「フアナ島」Isla Juanaイスラ・フアナスペイン語 と命名したが、この名称は定着せず、先住民による呼称が残り、現在の「キューバ」となった。

3. 歴史

キューバの歴史は、先コロンブス期から現代に至るまで、外部勢力による支配と独立への渇望、そして革命と社会主義国家建設という激動の道のりを辿ってきた。各時代において、社会構造、民衆の生活、そして重要な変革が人々に与えた影響は深刻であった。

3.1. コロンブス以前

ヨーロッパ人が到達する以前のキューバには、数千年前から人類が居住していた。紀元前4千年紀には既に人類の定住が確認されている。主な先住民は、アラワク語族系のタイノ族と、より古い文化を持つとされるシボネイ族やグアナハタベイ族であった。これらの人々は、南アメリカ大陸や中央アメリカからカヌーで渡ってきたと考えられている。

タイノ族は、キューバ島の大部分、特に東部と中部に居住し、農耕を中心とした社会を形成していた。彼らはキャッサバ(ユカ)、サツマイモ、トウモロコシ、豆類などを栽培し、土器製作や石器加工の技術も持っていた。集落(ユカジェケ)は首長(カシケ)によって統治され、比較的複雑な社会階層が存在した。宗教的には、ゼミと呼ばれる精霊や神々を崇拝し、タバコを用いた儀式や球戯(バテイ)など、独自の文化を発展させていた。

シボネイ族は、タイノ族よりも単純な狩猟採集社会を営んでおり、主に洞窟や沿岸部に居住していた。グアナハタベイ族は島の最西端に住み、最も原始的な生活様式を維持していたとされるが、彼らに関する記録は乏しい。これらの先住民は、自然と調和した生活を送っていたが、15世紀末のヨーロッパ人の到来によって、その運命は大きく変わることになる。先住民の文化や社会構造は、スペインによる征服と植民地化の過程で壊滅的な打撃を受け、その多くが失われた。

3.2. スペイン植民地時代 (1492年-1898年)

1492年10月27日、クリストファー・コロンブスは最初の航海でキューバ北東岸に到達し、この島をスペイン領と宣言して「フアナ島」と命名した。1511年、ディエゴ・ベラスケス・デ・クエリャルが本格的な征服を開始し、バラコアに最初の植民都市を建設した。その後、サンティアーゴ・デ・クーバやハバナ(1514年設立、1519年現在の場所に移転、1607年に首都となる)などが次々と建設された。

スペインによる植民地経営は、先住民にとって悲惨な結果をもたらした。先住民はエンコミエンダ制の下で金採掘や農作業の強制労働に従事させられ、過酷な搾取と虐待を受けた。さらに、ヨーロッパからもたらされた天然痘やはしかなどの感染症に対する免疫を持たなかったため、人口は激減した。1529年のはしかの流行では、天然痘を生き延びた先住民の3分の2が死亡したとされる。抵抗した先住民指導者アトゥエイらは捕らえられ処刑された。人権を擁護しようとしたバルトロメ・デ・ラス・カサスのような聖職者もいたが、全体として先住民の権利は踏みにじられた。

16世紀半ばには先住民人口が著しく減少し、労働力不足を補うため、アフリカから多数の奴隷が導入された。キューバは当初、スペインのアメリカ大陸進出の拠点とされたが、金銀の産出が期待されたほどではなかったため、メキシコやペルーの征服後は中継地としての役割が主となった。17世紀から18世紀にかけて、キューバは主にタバコや皮革を生産し、スペイン本国との貿易(ガラオン船貿易)の重要な寄港地として発展した。ハバナは堅固な要塞都市となり、カリブ海の海賊や敵対国の攻撃からスペイン船団を守る役割を担った。

18世紀後半になると、イギリスによるハバナ占領(1762年)を契機に、スペイン政府はキューバの経済的・軍事的価値を再認識し、統制を強化しつつも一部自由化を進めた。この時期、サン=ドマング(後のハイチ)でのハイチ革命(1791年-1804年)により、フランス人プランターが奴隷と共にキューバへ避難し、サトウキビ栽培と製糖技術がもたらされた。これにより、キューバは19世紀を通じて世界有数の砂糖生産地へと変貌し、砂糖プランテーション経済が急速に発展した。砂糖生産の拡大は、さらなるアフリカ人奴隷の大量導入を促し、1790年から1820年の間に約32万5千人が奴隷としてキューバに連れてこられた。奴隷制度はキューバ社会に深刻な人種的・社会的不平等をもたらし、奴隷たちは過酷な労働条件と非人間的な扱いに苦しんだ。1812年にはアポンテの反乱と呼ばれる大規模な奴隷蜂起が起きたが、厳しく鎮圧された。

19世紀を通じて、キューバではスペインからの独立を求める気運が高まったが、砂糖プランテーションを基盤とするクリオーリョ(植民地生まれのスペイン人)支配層は、奴隷反乱の恐怖やアメリカ合衆国による併合の動きを警戒し、独立に対して慎重な姿勢を取る者も少なくなかった。しかし、スペイン本国の圧政と経済的搾取に対する不満は増大し、独立運動へと繋がっていった。

3.3. 独立運動

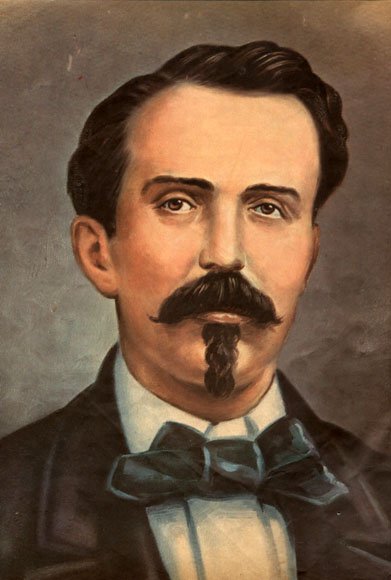

キューバのスペインからの独立運動は、19世紀後半に本格化した。1868年10月10日、東部の砂糖プランテーション経営者カルロス・マヌエル・デ・セスペデスが「ヤーラの叫び」を発し、第一次キューバ独立戦争(十年戦争)が勃発した。セスペデスは自身の奴隷を解放し、独立軍に加わらせたが、奴隷解放はキューバ全土のプランテーション所有者の支持を得られず、運動の拡大を妨げる一因となった。この戦争には、ドミニカ共和国出身のマクシモ・ゴメスやムラートのアントニオ・マセオといった優れた軍事指導者が参加し、キューバの多様な社会層が独立のために戦った。しかし、独立軍内部の対立やスペイン軍の反撃により、戦争は長期化し、1878年のサンホン協定によって終結した。この協定でスペインはキューバにある程度の自治権を約束したが、独立は達成されなかった。

1879年から1880年にかけて、カリスト・ガルシアらが指導した小戦争も失敗に終わった。しかし、独立への熱意は消えず、亡命キューバ人を中心に運動が再燃した。その中心人物が、詩人であり思想家でもあるホセ・マルティであった。マルティは1892年にニューヨークでキューバ革命党を結成し、キューバの完全独立と人種的平等を掲げ、幅広い層の支持を集めた。彼の思想は、その後のキューバのナショナリズムに大きな影響を与えた。

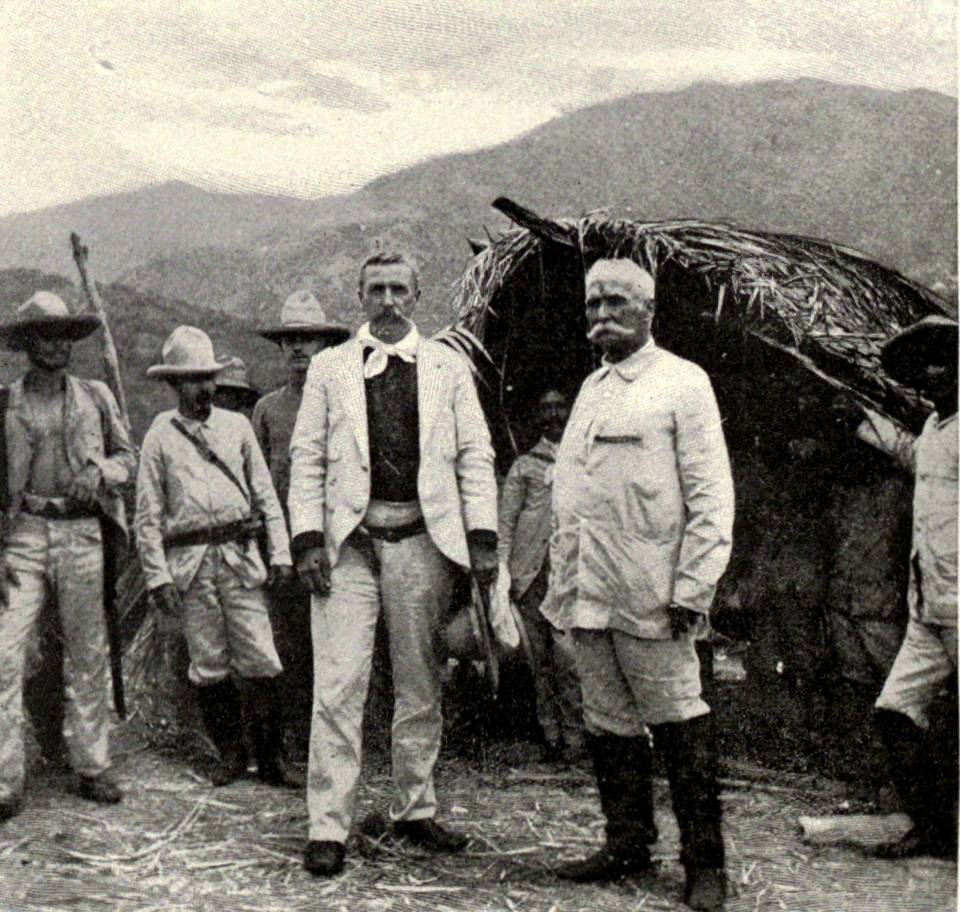

1895年2月24日、マルティの指導の下で第二次キューバ独立戦争が始まった。マルティ自身は同年5月19日にドス・リオスの戦いで戦死したが、ゴメスやマセオ(1896年戦死)らが指揮する独立軍はゲリラ戦術を駆使してスペイン軍を苦しめた。これに対し、スペイン軍の総督バレリアーノ・ウェイラーは、農村住民を強制的に都市部の収容キャンプ(reconcentrados再集中キャンプスペイン語)に集める「再集中政策」を実施し、飢餓や病気で多数の民間人が死亡した。この非人道的な政策は、アメリカ合衆国におけるキューバ独立への同情と介入を求める世論を高める一因となった。

1898年2月15日、ハバナ港に停泊していたアメリカの戦艦メイン号が爆沈する事件が発生すると、アメリカはこれをスペインの仕業と断定し(真相は不明)、同年4月にスペインに宣戦布告して米西戦争が勃発した。アメリカ軍はキューバ独立軍と協力してスペイン軍を破り、戦争はアメリカの圧倒的勝利に終わった。1898年12月のパリ条約により、スペインはキューバに対するすべての権利を放棄した。これによりキューバは名目上独立を達成したが、実際にはアメリカ軍による軍政下に置かれ、真の独立は先送りされた。独立運動は、キューバ社会に大きな変革をもたらし、国民意識の形成に寄与したが、その後のアメリカによる影響力行使という新たな課題を生むことになった。

3.4. 共和国時代 (1902年-1959年)

キューバ共和国の成立からキューバ革命までの約半世紀は、アメリカ合衆国の強い影響下での政治的不安定、経済的従属、そして社会的不平等が特徴づけられる時代であった。民主主義の試みは繰り返されたものの、しばしば挫折し、国民の不満は蓄積していった。

3.4.1. 初期 (1902年-1925年)

1902年5月20日、キューバ共和国は正式に独立したが、その独立はアメリカ合衆国によって大きく制約されたものであった。新憲法には、アメリカの内政干渉権を認めるプラット修正条項が盛り込まれ、これによりキューバは事実上アメリカの保護国となった。アメリカは、キューバの財政や外交を監督し、グアンタナモに海軍基地を租借する権利を得た。

初代大統領には、独立運動の指導者であったトマス・エストラーダ・パルマが就任した。独立初期のキューバ経済は、アメリカ資本の積極的な進出により、製糖業を中心に発展したが、その利益の多くはアメリカ企業に流れた。政治的には汚職や派閥争いが絶えず、1906年にはエストラーダ・パルマ大統領の再選をめぐる紛争から反乱が発生し、アメリカが再び軍事介入(1906年-1909年)する事態となった。この介入中、アメリカ人総督チャールズ・エドワード・マグーンによる統治は、政治的・社会的な腐敗をさらに深刻化させたとキューバの歴史家は評価している。

1908年にホセ・ミゲル・ゴメスが大統領に選出され民政が回復したが、アメリカの内政干渉は続いた。1912年には、東部州でアフリカ系キューバ人による「有色独立党」が黒人共和国の樹立を目指して蜂起したが、政府軍によって鎮圧され、多数の死者を出した。この時代、キューバ社会は人種間の緊張や経済格差といった問題を抱え続け、真の民主主義と国民的統合の実現は困難であった。

3.4.2. 1933年の革命と1940年憲法

1924年に大統領に就任したヘラルド・マチャドは、当初は公共事業の推進などで一定の支持を得たが、次第に独裁色を強め、1929年の世界恐慌による砂糖価格の暴落が経済を直撃すると、国民の不満は頂点に達した。1930年代に入ると、学生を中心とする反マチャド運動が激化し、ゼネストや軍の一部反乱を経て、1933年8月にマチャドは亡命に追い込まれた。

マチャド政権崩壊後、カルロス・マヌエル・デ・セスペデス・イ・ケサーダ(第一次独立戦争の指導者の息子)が大統領に就任したが、政情不安は収まらなかった。同年9月、「軍曹の反乱」と呼ばれるクーデターが発生し、フルヘンシオ・バティスタ軍曹が実権を掌握した。バティスタは当初、ラモン・グラウ・サン・マルティンを首班とする急進的な100日政府を樹立させたが、アメリカの承認を得られず短命に終わった。その後、バティスタは傀儡大統領を次々と立てることで、1940年までキューバ政治を裏から支配した。

この間、プラット修正条項は1934年にフランクリン・ルーズベルト政権の善隣政策の一環として撤廃された(ただしグアンタナモ基地の租借は継続)。1940年には、各政治勢力の妥協の産物として、当時としては進歩的な内容を含む新憲法(1940年キューバ憲法)が制定された。この憲法は、労働者の権利、社会保障、教育の普及などを盛り込み、キューバにおける民主主義の理想を示したが、その後の政治的現実の中で十分に実現されることは少なかった。バティスタ自身もこの憲法下で1940年に大統領に選出され、1944年までその職を務めた。この時期のバティスタ政権は、ある程度の社会改革を行い、第二次世界大戦中は連合国側に立って参戦した。

3.4.3. バティスタ政権とキューバ革命

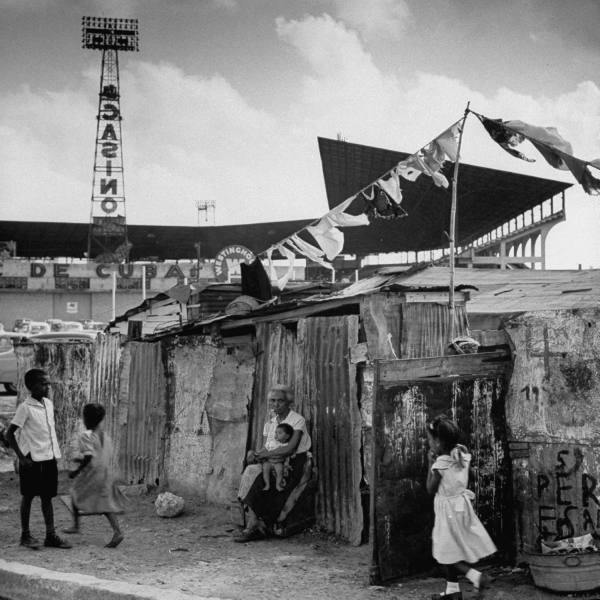

1944年にバティスタが任期満了で退任した後、ラモン・グラウ・サン・マルティン(1944年-1948年)、カルロス・プリオ・ソカラス(1948年-1952年)の真正革命党(アウテンティコ党)政権が続いた。この時期、経済はある程度成長し、都市部では中間層が形成されたが、政治腐敗や汚職、アメリカ資本への経済的従属は深刻化し、国民の不満は再び高まっていった。

1952年の大統領選挙を前に、かつての実力者であったフルヘンシオ・バティスタは再選の望みが薄いと見るや、同年3月10日にクーデターを起こして再び政権を掌握した。バティスタは1940年憲法を停止し、議会を解散、独裁政治を開始した。彼の第二次政権は、アメリカ政府の財政的・軍事的・兵站的支援を受け、アメリカ資本やマフィアとの癒着を深め、汚職と腐敗が蔓延した。一方で、反対派に対する弾圧は厳しく、人権侵害が横行し、貧富の差は拡大した。

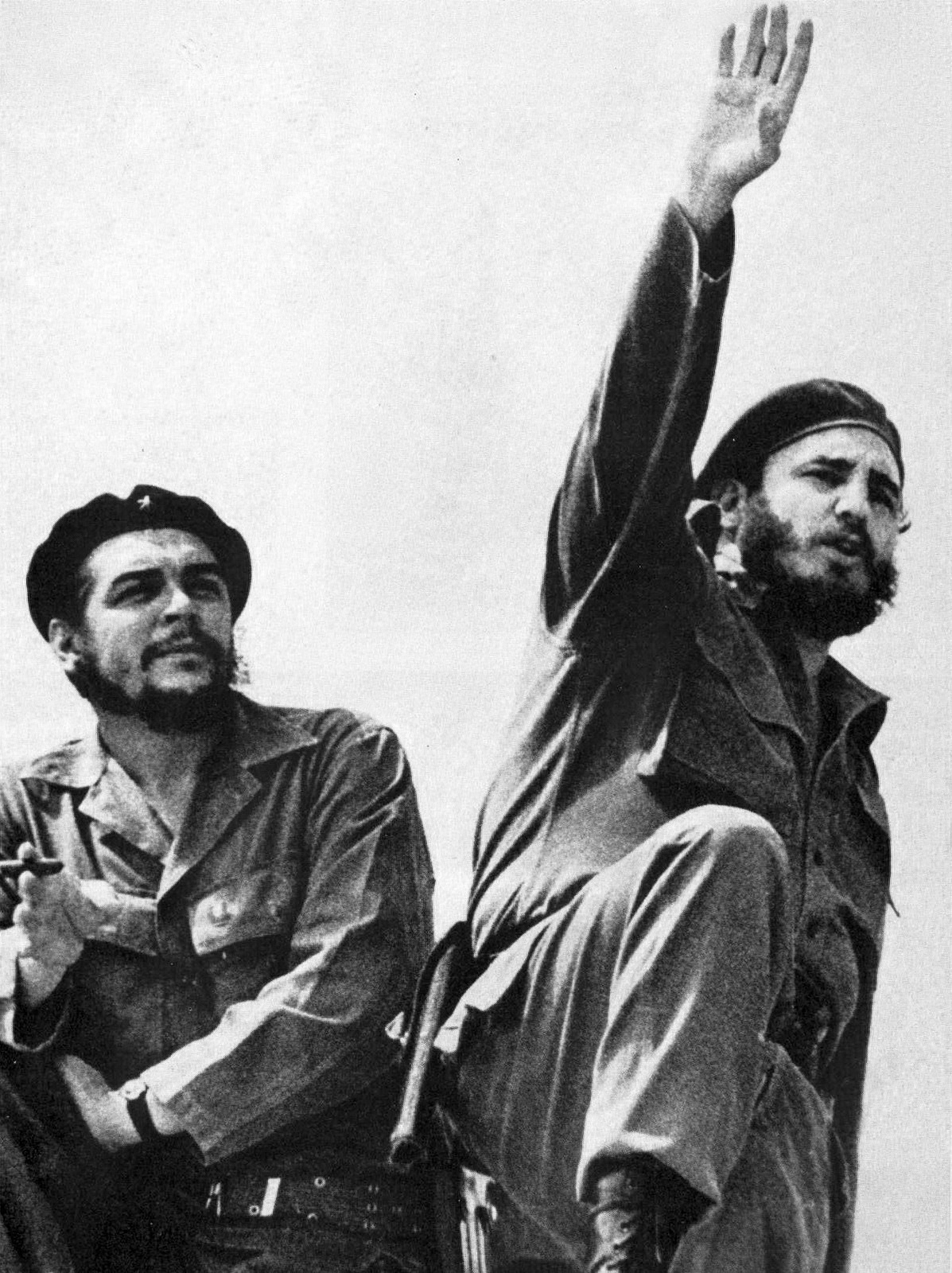

このような状況下で、バティスタ独裁政権に対する抵抗運動が各地で起こった。その中で最も著名なものが、若き弁護士フィデル・カストロが指導する運動であった。カストロは1953年7月26日にサンティアーゴ・デ・クーバのモンカダ兵営を襲撃したが失敗し、投獄された。裁判で「歴史は私に無罪を宣告するだろう」と述べたカストロは、1955年に恩赦で釈放されるとメキシコに亡命し、そこでアルゼンチン人医師チェ・ゲバラらと共に7月26日運動を組織した。

1956年12月、カストロ、ゲバラら82名の革命家はヨット「グランマ号」でキューバに上陸し、シエラ・マエストラ山脈を拠点にゲリラ闘争を開始した。当初は苦戦を強いられたものの、農民の支持を得て徐々に勢力を拡大し、都市部でも反バティスタ運動が活発化した。アメリカ政府もバティスタ政権の腐敗と弾圧に批判的になり、1958年には武器禁輸措置をとった。

1958年末までに、カストロ率いる革命軍は各地で政府軍を破り、1959年1月1日、バティスタはドミニカ共和国へ亡命した。カストロ軍は1月8日にハバナに入城し、キューバ革命は勝利を収めた。革命は、長年の独裁と外国支配からの解放、社会正義の実現といった民衆の強い期待を背負っていた。

3.5. 革命政府 (1959年-現在)

キューバ革命の成功後、フィデル・カストロ指導下の革命政府は社会主義体制の樹立を目指し、急進的な社会経済変革を実行した。冷戦下でソビエト連邦との関係を深め、長年にわたるカストロ統治を経て、ソ連崩壊後の経済的困難(「特別期間」)を経験した。その後、ラウル・カストロ、そしてミゲル・ディアス=カネルへと政権が移行する中で、キューバは限定的な経済改革と政治体制の維持という課題に直面し続けている。

3.5.1. 体制強化と国有化 (1959年-1970年)

1959年1月にバティスタ政権が崩壊すると、フィデル・カストロ率いる革命勢力が権力を掌握した。当初、カストロ政権は必ずしも社会主義を公然と標榜していたわけではなかったが、アメリカ合衆国との関係悪化に伴い、急速にソビエト連邦に接近し、社会主義路線を鮮明にした。

革命初期の重要な政策は、1959年5月に施行された農地改革法である。これにより、大土地所有が解体され、農地が農民や協同組合に分配されたが、アメリカ企業が所有する広大な土地も対象となったため、アメリカとの対立を深めた。さらに、革命政府はアメリカ系企業を含む銀行、製糖工場、石油精製所、電話会社などの主要産業を次々と国有化した。これらの急進的な社会経済変革は、国内の旧体制支持者や富裕層の反発を招き、多くがアメリカへ亡命した。

アメリカ政府は、キューバ革命政権を敵視し、1960年には経済制裁を開始、1961年1月には国交を断絶した。同年4月、アメリカCIAの支援を受けた亡命キューバ人部隊がキューバ南部のピッグス湾に侵攻したが、キューバ軍によって撃退された。この事件は、カストロ政権の反米姿勢を決定的なものとし、キューバが社会主義宣言を行う直接的な契機となった。

1962年のキューバ危機は、ソ連がキューバに核ミサイルを配備したことに対し、アメリカが海上封鎖で対抗したことで発生し、世界を核戦争の瀬戸際に立たせた。危機は米ソ間の交渉により回避されたが、キューバはアメリカの直接的な軍事介入の脅威にさらされ続け、ソ連との軍事・経済的結びつきを一層強化した。

国内では、カストロを中心とする指導部が権力を固め、1965年にはキューバ共産党が唯一の指導政党として確立された。教育の無料化、医療制度の拡充といった社会政策が進められる一方で、反対派に対する弾圧や言論統制も強化された。1968年には「革命攻勢」と呼ばれるキャンペーンが開始され、残存していた約5万8千の中小私企業がすべて国有化され、経済全体が国家の完全な統制下に置かれた。経済政策は、特に砂糖生産に重点が置かれ、1970年には年間1000万トンの砂糖収穫目標が掲げられたが、未達成に終わり、他部門の生産停滞を招くなど、経済運営の困難さも露呈した。この時期は、革命政権がその権力基盤を固め、社会主義国家としての体制を構築していく過程であった。

3.5.2. 国外介入 (1971年-1991年)

冷戦期において、キューバはソビエト連邦の強力な支援を受け、積極的な外交政策を展開し、特にアフリカやラテンアメリカの紛争に深く関与した。これは、キューバ自身の革命理念の普及、反帝国主義闘争への連帯、そして国際社会における影響力拡大を目指すものであった。

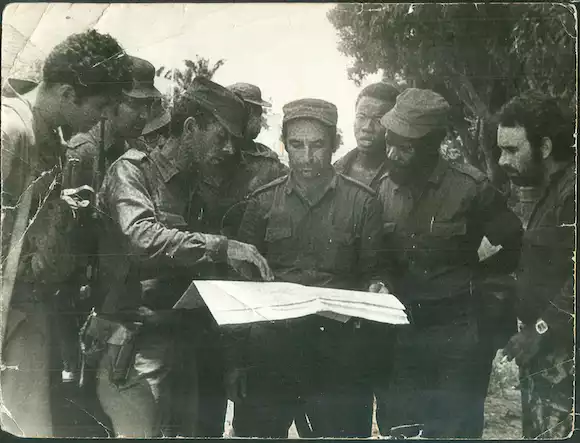

最も大規模な軍事介入は、1975年に始まったアンゴラ内戦であった。キューバは、ソ連と共にアンゴラ解放人民運動(MPLA)政府を支援するため、最盛期には5万人以上の兵士を派遣し、南アフリカ共和国やアメリカが支援する反政府勢力(UNITA、FNLA)と戦った。キューバ軍の参戦は、MPLA政権の存続に決定的な役割を果たし、特に1988年のクイト・クアナヴァレの戦いは、南アフリカのアパルトヘイト体制の弱体化とナミビア独立にも影響を与えたとされる。キューバ軍は1991年までにアンゴラから完全に撤退した。

エチオピアに対しても、1977年から1978年にかけてのオガデン戦争で、ソマリアの侵攻に対抗するメンギスツ政権を支援するために約1万7千人の兵士を派遣した。キューバ軍はソ連軍と共にエチオピア軍を助け、ソマリア軍を撃退することに成功した。

その他、キューバはギニアビサウ、モザンビーク、コンゴ共和国、グレナダ、ニカラグア、エルサルバドルなど、多くのアフリカやラテンアメリカの国々の左派政権や革命運動に対し、軍事顧問団の派遣、武器供与、兵士の訓練などの形で支援を行った。1960年代にはチェ・ゲバラがコンゴやボリビアで革命闘争を試みたが、失敗に終わった。

これらの国外介入は、キューバの国際的地位を高めた一方で、多大な人的・経済的負担を強いるものであった。ソ連からの年間数十億ドルに上る経済援助と軍事支援が、これらの活動を可能にしていた。CIAの機密解除文書によれば、1984年までにキューバはソ連から330億ドルの援助を受けていた。しかし、1980年代末からのソ連のペレストロイカと冷戦終結は、キューバの外交政策と国内経済に大きな転換を迫ることになる。

3.5.3. 政治的再編と特別期間 (1991年-現在)

1991年のソビエト連邦解体は、キューバ経済に壊滅的な打撃を与えた。ソ連からの年間40億から60億ドルに上る補助金や石油の優遇供給が途絶え、キューバは深刻な経済危機、いわゆる「特別期間」(Período especialペリオド・エスペシアルスペイン語)に突入した。食料、燃料、医薬品などが極度に不足し、国民生活は著しく困窮した。停電が日常化し、公共交通機関も麻痺状態に陥った。GDPは1989年から1993年の間に約35%も縮小した。

この危機に対応するため、カストロ政権は限定的な経済改革を導入せざるを得なかった。1993年には米ドルの所持と使用が解禁され、農民市場が再開、小規模な自営業も許可された。観光業が外貨獲得の最重要手段と位置づけられ、外国資本の導入も積極的に進められた。しかし、これらの改革は社会主義の原則を維持する範囲内に留まり、構造的な問題の解決には至らなかった。

政治体制においては、キューバ共産党の一党支配体制は堅持された。1992年には憲法が改正され、マルクス・レーニン主義の文言は残しつつも、ホセ・マルティの思想がより強調されるようになった。また、信教の自由がより明確に保障されるなどの変化も見られたが、政治的自由の拡大には繋がらなかった。1994年には、経済的困窮と将来への不満から、ハバナで大規模な反政府デモ(マレコナソ暴動)が発生したが、政府によって鎮圧された。この時期、多くの国民が筏などでアメリカを目指す「バルセロス(筏流民)」となり、深刻な社会問題となった。

2006年、フィデル・カストロが健康問題を理由に実弟のラウル・カストロに権限を暫定的に委譲し、2008年にはラウルが正式に国家評議会議長に就任した。ラウル政権下では、経済効率の改善を目指し、より現実的な経済改革が進められた。自営業の範囲拡大、国営企業の自主権拡大、土地の賃貸借制度の改革などが実施された。外交面では、2014年12月にアメリカとの国交正常化交渉が開始され、2015年7月に国交が回復するという歴史的な転換があった。しかし、2017年にアメリカでトランプ政権が発足すると、関係は再び冷却化した。

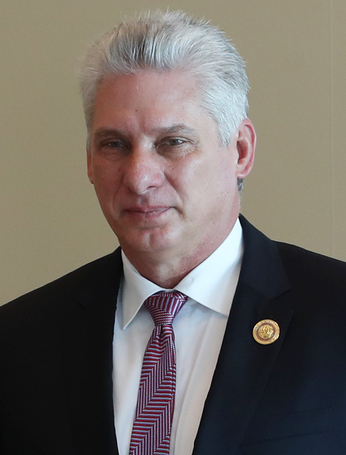

2018年、ラウル・カストロは国家評議会議長を退任し、ミゲル・ディアス=カネルが後任に就任した。ディアス=カネルはカストロ兄弟以外で初めて国の最高指導者となったが、ラウル・カストロは2021年まで共産党第一書記の地位に留まり、影響力を保持した。2019年には新憲法が制定され、私有財産の承認や大統領の任期制(2期10年まで)などが盛り込まれたが、共産党の指導的役割と社会主義体制の堅持は変わらなかった。

2021年4月、ラウル・カストロは党第一書記を退任し、ディアス=カネルがその地位も引き継ぎ、名実ともに最高指導者となった。同年7月には、経済的苦境やコロナ禍への対応の遅れ、自由の制限に対する不満から、全国各地で2021年キューバ抗議運動が発生し、政府は一部武力を用いてこれを鎮圧した。

現在、キューバはアメリカによる経済封鎖の継続、国内経済の停滞、若年層の国外流出といった多くの課題を抱えながら、社会主義体制を維持しつつ、経済の活性化と国民生活の向上を目指す困難な道を歩んでいる。

4. 地理

キューバの地理は、カリブ海最大の島であるキューバ本島を中心に、多様な地形、熱帯気候、そして豊かな生物多様性によって特徴づけられる。本節では、その気候区分や独特の動植物相、環境保護の取り組みについて詳述する。

キューバは、カリブ海北部に位置する島嶼国家であり、西インド諸島最大の島であるキューバ本島、その南西に位置する青年の島(旧称ピノス島)、そして本島を取り囲む約4,195の小島、岩礁、キー(サンゴ礁上の低い島)から構成される。その地理的配置は、北のカリブ海、メキシコ湾、大西洋が合流する戦略的に重要な地点にある。

キューバは、北緯19度から24度、西経74度から85度の間に広がる。主要な近隣諸国・地域としては、北西にフロリダ海峡を隔ててアメリカ合衆国フロリダ州(キーウェストまで約150 km)、北にバハマ(カイ・ロボスまで約22.5 km)、西にユカタン海峡を隔ててメキシコのユカタン半島(キンタナ・ロー州カボ・カトチェの先端まで約210 km)、東にウィンドワード海峡を隔ててイスパニョーラ島(ハイチとドミニカ共和国、約77 km)、南にジャマイカ(約140 km)とケイマン諸島がある。

キューバ本島は東西に細長く、全長約1250 kmに及び、国土面積の大部分(約10.43 万 km2)を占める。これはカリブ海で最大の島であり、世界でも17番目に大きな島である。地形は概ね平坦か緩やかな丘陵地帯が広がるが、南東部には国内最高峰のトゥルキーノ山(1974 m)を擁するシエラ・マエストラ山脈がそびえる。その他の主要な山地としては、西部のグアニグアニコ山脈(オルガノス山脈とロサリオ山脈を含む)や、中央部のエスコンブレイ山脈(グアムアヤ山塊)がある。

国土の約3分の2は平野や起伏の緩やかな土地で、肥沃な土壌が広がり、サトウキビなどの農業に適している。主要な河川としては、東部のカウト川(全長約370km、キューバ最長)やトア川などがあるが、概して河川は短く、水量は季節によって大きく変動する。

海岸線は複雑で、総延長は約5746 kmに及ぶ。多くの湾、入り江、サンゴ礁、マングローブ林、湿地帯があり、天然の良港も多い。ハバナ、サンティアーゴ・デ・クーバ、シエンフエゴスなどが主要な港湾都市である。

キューバの総面積は10.99 万 km2であり、領海を含めると約11.09 万 km2となる。青年の島はカナレオス諸島群に属し、面積は約2204 km2である。

4.1. 気候

キューバの気候は、全島が北回帰線の南に位置するため、概ね熱帯サバナ気候(Aw)に属する。年間を通じて北東からの貿易風の影響を受け、比較的過ごしやすい。また、赤道からの暖流であるカリブ海流が気候を温暖に保っており、同緯度にある香港(亜熱帯気候)よりも暖かい。

年間は大きく乾季と雨季に分けられる。乾季は11月から4月までで、比較的降水量が少なく晴天の日が多い。雨季は5月から10月までで、湿度が高く、短時間に激しい雨が降ることが多い。

年間の平均気温は、1月が約21 °C、7月が約27 °Cである。ただし、内陸部や山岳地帯ではこれよりも気温が低くなることがある。

キューバはカリブ海の温暖な海水とメキシコ湾の入り口という地理的条件から、頻繁にハリケーンの襲来を受ける。ハリケーンシーズンは主に6月から11月で、特に9月と10月に最も多く発生する。ハリケーンは強風、豪雨、高潮をもたらし、甚大な被害を引き起こすことがある。2017年9月に襲来したハリケーン・イルマは、カテゴリー5の勢力でキューバ北岸を直撃し、広範囲にわたる被害をもたらした。

4.2. 生物多様性

キューバはカリブ海地域における生物多様性のホットスポットの一つであり、多くの固有種を含む豊かな動植物相を誇る。島嶼国である地理的隔離が、独自の進化を促してきた。キューバは1992年6月12日に生物の多様性に関する条約に署名し、1994年3月8日に締約国となった。その後、国家生物多様性戦略・行動計画を策定・改訂している。

キューバの生物多様性に関する第4回国家報告書(2009年)によると、記録されている種数は動物17,801種、細菌270種、クロミスタ707種、菌類(地衣類形成種を含む)5,844種、植物9,107種、原生動物1,440種に上る。

動物相:

- 鳥類では、世界最小の鳥であるマメハチドリ(スンスンシート)や、国鳥であり固有種でもあるキューバキヌバネドリ(トコロロ)などが代表的である。その他、多くの渡り鳥の中継地ともなっている。

- 爬虫類では、固有種のキューバワニやキューバボア、キューバアカボアなどが生息する。

- 哺乳類では、固有種のキューバソレノドン(アルミキ)や様々な種類のフチア(樹上性ネズミの仲間)が見られる。

- 両生類では、世界最小のカエルの一つであるモンテ・イベリア・コヤスガエルなどが知られる。

- 魚類では、古代魚の特徴を残す固有種のキューバガー(マンフアリ)が淡水域に生息する。

- 昆虫では、鮮やかな色彩を持つキューバマイノドクガなどがいる。

- 海洋生物も豊かで、サンゴ礁には多種多様な魚類や無脊椎動物が生息する。キューバアオザリガニなども知られる。

植物相:

キューバには約7,000種の維管束植物が生育し、そのうち約半数が固有種である。ヤシ類が豊富で、国章にも描かれているダイオウヤシは国の木とされる。固有のラン科植物も多い。国花はマリポーサ(Hedychium coronariumヘディキウム・コロナリウムラテン語)である。

生態系と保護:

キューバには、熱帯雨林、乾燥林、マツ林、湿地、マングローブ林、サボテン低木林、そして広大なサンゴ礁など、多様な生態系が存在する。特にサパタ湿地やアレハンドロ・デ・フンボルト国立公園(UNESCO世界自然遺産)は、その生物多様性の豊かさで知られている。政府は多くの国立公園や自然保護区を指定し、環境保全に取り組んでいる。2019年の森林景観保全指数(FLII)の平均スコアは5.4/10で、172カ国中102位であった。WWFによる2012年の研究では、キューバは持続可能な開発の条件を満たした世界で唯一の国であると評価されたことがある。

しかし、森林伐採、農業開発、観光開発、外来種の侵入、気候変動などが生物多様性への脅威となっている。経済的制約の中で、環境保護活動の資金確保も課題である。

5. 政治

キューバの政治体制は、キューバ共産党による一党支配を基盤とする社会主義国家である。本節では、その統治構造、行政区分、複雑な国際関係、軍事力、法制度と治安、そして人権状況について概観する。

キューバ共和国は、マルクス・レーニン主義のイデオロギーに基づく数少ない社会主義国の一つである。2019年に施行された現行憲法は、「ホセ・マルティの思想と、マルクス、エンゲルス、レーニンの政治的・社会的思想に導かれる」と規定し、キューバ共産党を「社会と国家の最高の指導勢力」と位置付けている。政治システムは、マルクス・レーニン主義の民主集中制の概念を反映している。

国家の最高指導者は、キューバ共産党中央委員会第一書記であり、現在この職はミゲル・ディアス=カネルが務めている。第一書記は党の政治局と書記局を指導し、キューバ政府における最高権力者と見なされる。

国家元首はキューバの大統領であり、これもミゲル・ディアス=カネルが兼任している。大統領は人民権力全国会議(国会)によって選出され、任期は5年。2019年憲法により、連続2期までの任期制限が導入された。

立法機関は、一院制の人民権力全国会議(Asamblea Nacional del Poder Popularアサンブレア・ナシオナル・デル・ポデール・ポプラールスペイン語)である。定数は474議席(2023年選挙時点)で、議員の任期は5年。国会は年に2回開催され、閉会中は31名からなる国家評議会が立法機能を代行する。国会議員の候補者は、まず地域住民集会で推薦され、その後、共産党が強く影響力を持つ候補者指名委員会によって選定され、最終的に国民投票による信任を経て選出される。16歳以上の全てのキューバ国民(犯罪歴のない者)に選挙権がある。憲法第131条は、投票が「自由、平等、秘密投票によって行われる」と規定し、第136条は「議員または代表者が選出されたと見なされるためには、選挙区で投じられた有効票の過半数を獲得しなければならない」と定めている。しかし、各選挙区には各議席に対して一人の候補者しか立たず、複数政党制は認められていないため、選挙は西側諸国の基準では民主的とは見なされていない。

司法機関の最高位は人民最高裁判所であり、州裁判所の判決に対する最終的な上訴裁判所としての役割を担う。

キューバの政治システムは、エコノミスト・インテリジェンス・ユニットの民主主義指数やフリーダム・ハウスの「世界の自由度」報告書において「権威主義体制」と評価されている。特に、軍が長年にわたり国内で最も強力な機関であることから「軍事独裁」または「軍事化された社会」とも評されることがある。政治的反対意見は許容されず、政府に批判的な活動家やジャーナリストは抑圧の対象となることが多い。

2021年4月、ラウル・カストロが党第一書記を退任し、ミゲル・ディアス=カネルがその地位を引き継いだことで、カストロ兄弟による直接的な統治の時代は終焉を迎えた。しかし、共産党による一党支配体制と社会主義の基本原則は堅持されている。

5.1. 行政区分

キューバは、15の州 (provinciaプロビンシアスペイン語) と1つの特別市 (municipio especialムニシピオ・エスペシアルスペイン語) である青年の島(Isla de la Juventudイスラ・デ・ラ・フベントゥドスペイン語)から構成されている。これらの州は、かつて存在した6つのより大きな歴史的州(ピナール・デル・リオ、ハバナ、マタンサス、ラス・ビジャス、カマグエイ、オリエンテ)を再編したものである。現在の区分は、キューバ独立戦争時にスペイン軍が問題の多い地域を分割統治するために用いた軍管区の区分に類似している。

各州はさらに複数の市町村 (municipioムニシピオスペイン語) に分けられている。

5.2. 国際関係

キューバの外交政策は、小規模な発展途上国としては異例なほど積極的かつ広範なものであった。フィデル・カストロ政権下で、キューバはアフリカ、中央アメリカ、アジアにおける数々の戦争や紛争に深く関与した。キューバは1961年から1965年にかけてアルジェリアを支援し、アンゴラ内戦では数万人の軍隊を派遣した。その他、エチオピア、ギニア、ギニアビサウ、モザンビーク、イエメンなどにも軍事顧問団や部隊を派遣した。これらの介入は、ソビエト連邦との連携や反帝国主義、国際連帯の理念に基づいていた。

キューバは非同盟運動の創設メンバー国であり、長年にわたり指導的な役割を果たしてきた。また、G77、アフリカ・カリブ海・太平洋諸国機構(OACPS)、米州ボリバル同盟(ALBA)などの国際組織にも積極的に参加している。国連においては、特にアメリカによる経済封鎖の解除を求める決議案が毎年圧倒的多数で採択されるなど、国際的な支持を得ている側面もある。

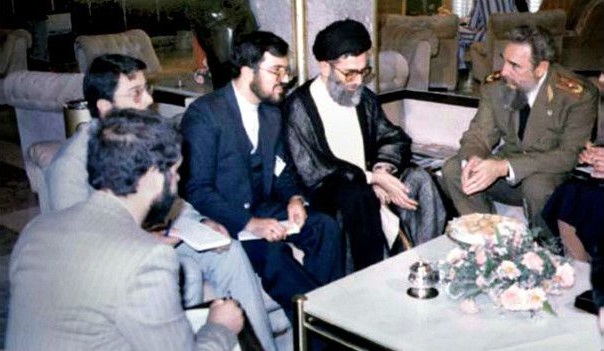

2008年、欧州連合(EU)とキューバは完全な関係正常化と協力活動の再開に合意した。近年では、中華人民共和国やロシアとの関係を強化している。特にロシアとは、ソ連崩壊後一時的に疎遠になったものの、経済・軍事面での協力が再び活発化している。

医療外交(キューバの医療国際主義)もキューバ外交の重要な柱であり、数十カ国に数万人規模の医師や医療従事者を派遣し、国際的な評価を得ている。特にベネズエラとは「石油と医療の交換」プログラムを通じて緊密な関係を築いている。

日本とは1929年に国交を樹立したが、第二次世界大戦中に断絶。1952年に国交を回復した。革命後も外交関係は維持されており、文化・スポーツ交流は盛んである。

韓国とは長らく国交がなかったが、2024年2月14日に国交を樹立した。北朝鮮とは革命直後から友好関係を維持している。

5.2.1. アメリカ合衆国との関係と経済封鎖

キューバ革命(1959年)以降、アメリカ合衆国とキューバの関係は敵対的なものとなった。革命政府によるアメリカ系企業の国有化に対し、アメリカは1960年に部分的禁輸措置を開始し、1961年には国交を断絶した。1962年には、ソ連製ミサイルのキューバ配備をめぐるキューバ危機が発生し、米ソ間の緊張が極限に達したが、外交交渉により核戦争は回避された。この事件後、アメリカはキューバに対する経済封鎖(禁輸措置)を全面的かつ恒久的なものとした。この禁輸措置は「el bloqueoエル・ブロケオスペイン語」(封鎖)と呼ばれ、現在まで続く世界で最も長期にわたる経済制裁の一つである。

アメリカの禁輸措置は、食料、医薬品、金融取引など広範な分野に及び、キューバ経済に深刻な打撃を与えてきた。特にソ連崩壊後、キューバ経済が「特別期間」と呼ばれる危機に陥った際には、その影響はさらに深刻化した。キューバ政府は、この禁輸措置が人道に対する罪であり、主権侵害であるとして国際社会に繰り返し訴えてきた。国連総会では、1992年以降毎年、禁輸措置の解除を求める決議がアメリカとイスラエルの反対(時折、他の数カ国が棄権または反対)を除き、圧倒的多数で採択されている。

禁輸の目的について、アメリカ政府はキューバにおける民主主義と人権の尊重を促進するためと説明してきた。1960年4月6日付のアメリカ国務省の内部メモには、「経済的不満と困難に基づく幻滅と離反を通じて内部的支持を疎外する唯一予見可能な手段は...金銭と物資をキューバに拒否し、貨幣賃金と実質賃金を減らし、飢餓、絶望、そして政府転覆をもたらすことである」と記されており、経済的圧迫による体制転覆が初期の目的であったことが示唆されている。ヘルムズ・バートン法(1996年)やその後の追加制裁は、第三国の企業がキューバと取引することも制限しようとするもので、国際的な批判を浴びた。

2014年12月、バラク・オバマ米大統領とラウル・カストロ国家評議会議長は国交正常化交渉の開始を発表し、2015年7月には両国の大使館が再開された。この「キューバの雪解け」により、アメリカはキューバをテロ支援国家リストから解除し、一部の経済・通商・人的交流の制限を緩和した。しかし、2017年にドナルド・トランプ政権が発足すると、アメリカは対キューバ強硬策に回帰し、多くの緩和措置が撤回され、制裁が再強化された。その後のジョー・バイデン政権も、基本的にはトランプ政権の強硬策を継承している。

経済封鎖は、キューバ国民の生活に多大な困難をもたらし、医薬品や医療機器の不足、食料輸入の障害、インフラ整備の遅れなどを引き起こしている。一方で、キューバ政府が経済運営の失敗や人権抑圧の責任を経済封鎖に転嫁しているとの批判も存在する。国際社会の多くは、対話と協力による問題解決を求めており、経済封鎖の解除がキューバの民主化と人権状況の改善、そして国民生活の向上に繋がるとの期待がある。

5.3. 軍事

キューバ革命軍(Fuerzas Armadas Revolucionariasフエルサス・アルマーダス・レボルスィオナリアススペイン語, FAR)は、陸軍、海軍、空軍および防空軍から構成される。2018年時点で、キューバの軍事費は約9180.00 万 USDで、GDPの約2.9%に相当した。1985年にはGDPの10%以上を軍事費に充てていた。冷戦時代、キューバはソビエト連邦の強力な軍事援助を受け、ブラジルに次ぐラテンアメリカで第2位の規模の軍隊を保有していた。

1975年から1980年代後半にかけて、ソ連の援助により軍備の近代化が進められた。しかし、ソ連崩壊に伴う補助金の喪失後、軍の人員は大幅に削減され、1994年の23万5千人から2021年には約4万9千人となった。

キューバ軍は、アンゴラ、エチオピア、グレナダ、ニカラグアなど、海外の紛争に積極的に関与した歴史を持つ。特にアンゴラ内戦(1975年-1991年)では、MPLA政権を支援するために大規模な部隊を派遣し、南アフリカ軍と戦闘を繰り広げた。

徴兵制度があり、17歳から28歳までの男性に2年間の兵役義務がある。近年では、軍の役割は国防だけでなく、経済活動(観光産業、農業など)への関与も増している。

キューバは2017年に核兵器禁止条約に署名した。2024年の世界平和度指数では、キューバは世界で98番目に平和な国と評価されている。

5.4. 法制度と治安

キューバの法体系は、革命後に社会主義の原則に基づいて再構築され、一般に社会主義法の系統に分類される。成文法主義をとり、憲法を最高法規とする。裁判制度は、頂点に人民最高裁判所があり、その下に州裁判所、市町村裁判所が置かれている。特別裁判所として、国家に対する犯罪を扱う革命裁判所も存在する。裁判官は人民権力全国会議(国会)または地方議会によって選出される。

警察組織は、内務省の管轄下にあり、国家革命警察(Policía Nacional Revolucionariaポリシア・ナシオナル・レボルスィオナリアスペイン語, PNR)が国内の治安維持を担当している。市民は電話で「106」をダイヤルすることで警察の支援を要請できる。情報機関としては、情報局(Dirección de Inteligenciaディレクシオン・デ・インテリヘンシアスペイン語, DI、旧称DGI)があり、国内外での情報収集活動を行っている。これはロシア連邦保安庁(FSB)と緊密な関係を維持しているとされる。

キューバの犯罪発生率は、中南米カリブ地域の中では比較的低いとされてきたが、経済的困難の増大に伴い、近年は窃盗、強盗、詐欺などの一般犯罪が増加傾向にある。特に観光客を狙った犯罪や、闇市場に関連する経済犯罪が問題となっている。

市民による地域防衛組織として、革命防衛委員会(Comités de Defensa de la Revoluciónコミテス・デ・デフェンサ・デ・ラ・レボルスィオンスペイン語, CDR)が存在する。CDRは、地域の安全維持や政府の政策伝達、住民監視などの役割を担っており、そのメンバーは共産党によって承認される。CDRは革命直後には反革命活動の摘発に大きな役割を果たしたが、現在ではその機能は変化しつつあるものの、依然として社会統制の一翼を担っている。

国内の治安状況については、政府による情報統制のため正確な把握が難しい側面もあるが、一般的に凶悪犯罪は少ないとされる一方で、政府に批判的な活動家やジャーナリストに対する恣意的な拘束やハラスメントが人権団体から報告されている。

5.5. 人権

キューバにおける人権状況は、長年にわたり国際的な監視と批判の対象となってきた。社会自由主義的な視点からは、特に政治的自由の欠如が深刻な問題として指摘される。

政治的権利・市民的自由:

- 表現の自由、集会・結社の自由、報道の自由**:憲法ではこれらの権利が認められているものの、実際には政府とキューバ共産党の方針に反する意見の表明や活動は厳しく制限されている。独立系メディアは存在せず、すべての主要メディアは国家または党の管理下にある。インターネットへのアクセスは改善されつつあるが、政府による検閲や監視が行われている。政府に批判的なジャーナリスト、ブロガー、芸術家は、嫌がらせ、恣意的拘禁、脅迫などの対象となることがある。

- 政治活動の自由**:キューバ共産党以外の政党の結成や活動は認められていない。反体制派の政治組織は非合法とされ、そのメンバーはしばしば「反革命的」として弾圧される。選挙は行われるが、候補者は事実上共産党によって選定され、真の政治的選択の自由はない。

- 政治犯・反体制派への対応**:政府は政治犯の存在を公式には認めていないが、アムネスティ・インターナショナルやヒューマン・ライツ・ウォッチなどの国際人権団体は、多数の良心の囚人や政治的理由で不当に拘束されている人々がいると報告している。2003年の「黒い春」と呼ばれる弾圧では、75人の反体制活動家やジャーナリストが一斉に逮捕・投獄された。近年では、長期投獄よりも短期拘留や自宅軟禁、国外追放といった形での弾圧が増えているとされる。

経済的・社会的権利:

- 教育・医療へのアクセス**:革命後のキューバは、無料の教育制度と国民皆保険制度を確立し、高い識字率や平均寿命、低い乳幼児死亡率を達成した。これらの社会権の保障は国際的に評価されている。しかし、経済封鎖や国内経済の停滞により、医薬品や医療物資の不足、教育施設の老朽化といった問題も深刻である。

- 食糧への権利**:食料配給制度(Libretaリブレタスペイン語)が依然として国民生活の重要な部分を占めているが、配給量は十分ではなく、多くの国民が不足分を高価な自由市場や闇市場で購入せざるを得ない状況にある。食料不足は慢性的な問題であり、特に経済危機時には深刻化する。

マイノリティの権利:

- LGBTQ+の権利**:革命直後から長らく、同性愛は厳しく弾圧され、同性愛者は「反革命的」として労働キャンプに送られるなどの迫害を受けた。しかし、2000年代以降、ラウル・カストロの娘であるマリエラ・カストロらの活動もあり、LGBTQ+の権利擁護に向けた動きが進んだ。2022年の国民投票で、同性婚、同性カップルによる養子縁組、代理出産などを認める新しい家族法が承認された。

- 信教の自由**:憲法では信教の自由が保障されているが、宗教活動は政府の監視下に置かれることがある。カトリック教会やプロテスタント諸派、アフロ・キューバ宗教(サンテリアなど)が信仰されている。かつては宗教活動が厳しく制限されたが、1990年代以降は緩和され、ローマ教皇の訪問(1998年、2012年、2015年)も実現した。

キューバ政府は、人権問題に関する外部からの批判に対し、内政干渉であると反発し、経済封鎖こそが最大の人権侵害であると主張している。しかし、国際人権基準に照らして、市民的・政治的自由の保障、司法の独立、恣意的拘禁の廃止、人権擁護活動家の保護などが、依然としてキューバにおける重要な課題である。

6. 経済

キューバの経済は、社会主義計画経済体制を基本としつつも、ソビエト連邦崩壊後の経済危機(「特別期間」)を経て、限定的な市場経済要素の導入と改革が進められてきた。しかし、アメリカ合衆国による長年の経済封鎖、国内産業の非効率性、外貨不足などが経済発展の大きな制約となっている。経済政策が社会の公平性、労働者の権利、環境に与える影響も重要な考察点である。

キューバ国家は、主に国家管理による計画経済を組織する上で、社会主義の原則を堅持すると主張している。生産手段の大部分は政府によって所有・運営され、労働力の大部分は国家によって雇用されている。近年、民間部門の雇用が増加する傾向にある。2006年までに、公的部門の雇用は78%、民間部門は22%であり、1981年の91.8%対8.2%と比較して変化が見られる。政府支出はGDPの78.1%を占める。2010年代初頭以降、初期の市場改革に続き、経済を市場社会主義と表現したり、その方向に移行していると表現することが一般的になっている。キューバ人を雇用する企業はキューバ政府に支払いを行い、政府がその従業員にキューバ・ペソで支払う。2013年7月時点の平均月給は466キューバ・ペソであり、これは約19米ドルに相当した。しかし、2021年1月の改革後、最低賃金は約2100 CUP(18米ドル)、中央値賃金は約4000 CUP(33米ドル)となっている。

キューバは1959年以前、キューバ・ペソ(CUP)を米ドルと等価に設定していた。すべてのキューバの世帯は配給手帳(Libretaリブレタスペイン語として知られる)を持ち、それによって毎月の食料やその他の必需品の供給を名目上の費用で受けることができる。

ハバナ・コンサルティング・グループによると、2014年のキューバへの送金額は3129.00 万 USDに達し、ラテンアメリカで7番目に多かった。2019年には送金額は6616.00 万 USDに増加したが、COVID-19パンデミックにより2020年には1967.00 万 USDに減少した。パンデミックはキューバの観光産業にも壊滅的な打撃を与え、米国の制裁強化とともに、若年労働年齢層のキューバ人の間で移民が大幅に増加した。これはキューバの「安定を脅かす」危機であり、「すでに半球で最も高齢化が進んでいる国の一つ」であると評されている。キューバ人権監視団(OCDH)による物議を醸す2023年の報告書によると、キューバ市民の88%が極度の貧困状態で生活している。報告書は、キューバ人が食料安全保障と基本物資の入手の困難さを懸念していると述べている。

世界銀行によると、2020年時点のキューバの一人当たりGDPは9,500ドルであった。しかし、CIAワールドファクトブックによると、2016年時点では12,300ドルであった。国際連合開発計画は、2021年のキューバの人間開発指数(HDI)を0.764とした。同機関は、2023年の同国の多次元貧困指数を0.003と推定した。

2005年、キューバの輸出額は24.00 億 USDで、世界226カ国中114位、輸入額は69.00 億 USDで87位であった。主要な輸出相手国はカナダ(17.7%)、中国(16.9%)、ベネズエラ(12.5%)、オランダ(9%)、スペイン(5.9%)(2012年)。キューバの主要輸出品は砂糖、ニッケル、タバコ、魚介類、医療製品、柑橘類、コーヒーであり、輸入品には食料、燃料、衣料、機械が含まれる。キューバは現在、GDPの約38%に相当する推定130.00 億 USDの債務を抱えている。

ヘリテージ財団によると、キューバは国から国へと回転する信用口座に依存している。キューバのかつての砂糖輸出市場シェア35%は、世界の砂糖商品価格の下落など様々な要因により10%に減少した。2008年には、国の生産性を向上させるために賃金上限を撤廃すると発表された。

キューバの指導部は、国の農業システムの改革を求めている。2008年、ラウル・カストロは食料生産を増強するための農地改革に着手した。当時、食料の80%が輸入されていたためである。改革は土地利用の拡大と効率向上を目指している。ベネズエラはキューバに対し、推定11万バレル(約1.75 万 m3)の日量石油を、資金と約44,000人のキューバ人(主に医療従事者)のサービスと引き換えに供給している。

2010年時点で、キューバ人は自分の家を建てることが許可された。ラウル・カストロによると、彼らは家を改修できるようになったが、政府はこれらの新しい家や改修を承認しないとした。キューバには事実上ホームレスはおらず、キューバ人の85%が自宅を所有し、固定資産税や住宅ローン金利を支払っていない。住宅ローンの支払いは、世帯の総収入の10%を超えることはできない。

2011年8月2日、ニューヨーク・タイムズは、キューバが年末までに私有財産の「売買」を合法化する意向を再確認したと報じた。専門家によると、私有財産の売却は「ラウル・カストロ大統領政府によって発表されたどの経済改革よりもキューバを変革する可能性がある」という。これにより、変更に抵抗する党官僚を含む100万人以上の国家公務員の職が削減されることになる。この改革は、一部で「新キューバ経済」と呼ばれるものを生み出した。2013年10月、ラウルは2つの通貨を統合する意向であると述べたが、2016年8月時点で二重通貨制度は依然として施行されている。

2016年、マイアミ・ヘラルドは、「...キューバ人の約27%が月収50ドル未満、34%が月収50ドルから100ドル相当、20%が101ドルから200ドルを稼いでいる。12%が月収201ドルから500ドルと報告し、ほぼ4%が月収500ドルを超えると述べ、そのうち1.5%は1,000ドル以上稼いでいると述べた」と書いた。

2019年5月、キューバは鶏肉、卵、米、豆、石鹸などの必需品の配給を課した。(同国の食料の約3分の2は輸入されている。)広報担当者は米国の貿易禁輸措置の強化を非難したが、経済学者は、ベネズエラからの援助の大幅な減少と、燃料費を補助していたキューバ国営石油会社の失敗も同様に重要な問題であると考えている。

2019年6月、政府は特に教師や医療従事者向けの公共部門の賃金を約300%引き上げると発表した。10月、政府は店舗が国際通貨を使用して住宅設備などを購入し、移民を通じてキューバに送ることを許可した。政府指導者たちは、この新しい措置が不人気であるものの、パナマなどキューバ市民が旅行し、島で転売するために商品を輸入していた他の国への資本逃避を抑制するために必要であると認識した。その他の措置には、キューバで製品やサービスを生産するための資源を、国営企業を通じて民間企業が輸出入することを許可することが含まれていた。

2021年1月1日、キューバの二重通貨制度は正式に終了し、兌換ペソ(CUC)は段階的に廃止され、キューバ・ペソ(CUP)が同国唯一の通貨単位となった。キューバ市民は2021年6月までにCUCを交換する必要があった。しかし、これによりキューバ・ペソが下落し、以前CUCで給与を受け取っていた人々、特に観光産業の労働者にとって経済的問題を引き起こした。また、2月には、政府は民間部門に対して新たな措置を指示し、国家安全保障、保健、教育サービスなどの分野で124の活動のみを禁止した。賃金はすべての部門で再び4倍から9倍に引き上げられた。また、国営企業には新たな施設が許可され、はるかに多くの自主性が与えられた。

新しい改革に関する最初の問題は、世論の観点から見ると電気料金であったが、それはすぐに修正された。その他の修正された措置は、民間農家の価格に関するものであった。2020年7月、キューバは米ドルに対する特別税を廃止すると同時に、外貨のみを受け入れる新しい店舗を開設した。これは、当初はトランプ政権によって課された経済制裁、その後コロナウイルスパンデミック中の観光客不足によって悪化した経済危機に対処するためであった。これらの経済制裁は、その後バイデン政権によって維持されている。

6.1. 資源

キューバの天然資源には、砂糖、タバコ、魚介類、柑橘類、コーヒー、豆類、米、ジャガイモ、家畜などがある。キューバで最も重要な鉱物資源はニッケルであり、2011年の総輸出の21%を占めた。同年のキューバのニッケル鉱山の産出量は7万1千トンで、世界の生産量の4%近くに達した。2013年時点で、その埋蔵量は550万トンと推定され、世界の総埋蔵量の7%以上を占める。カナダのシェリット・インターナショナルは、モアで大規模なニッケル鉱山施設を運営している。キューバはまた、ニッケル鉱業の副産物である精製コバルトの主要生産国でもある。

2005年にアメリカ地質調査所が行った石油探査により、北キューバ海盆では約46億バレル(約7.30 億 m3)から93億バレル(約14.80 億 m3)の石油が生産される可能性があることが明らかになった。2006年、キューバはこれらの場所で可能な開発のための試掘を開始した。

6.2. 観光

当初、観光は観光客がキューバ社会から隔離される飛び地リゾートに限定されており、「飛び地観光」や「観光アパルトヘイト」と呼ばれていた。外国人観光客と一般のキューバ人との接触は、1992年から1997年の間、事実上違法であった。「特別期間」における観光の急速な成長は、キューバに広範な社会的・経済的影響を与え、二層経済の出現についての憶測を呼んだ。

2003年には190万人の観光客がキューバを訪れ、主にカナダと欧州連合からであり、21.00 億 USDの収益を生み出した。キューバは2011年に268万8千人の外国人観光客を記録し、カリブ海で3番目に多い数字であった(ドミニカ共和国とプエルトリコに次ぐ)。アメリカの観光は、キューバ危機から2016年まで非常に限定的であったが、その後ほとんどの制限が緩和されたものの、一部は依然として残っている。

医療観光部門は、毎年何千人ものヨーロッパ、ラテンアメリカ、カナダ、アメリカの消費者にサービスを提供している。

2018年の調査によると、キューバには登山活動の可能性があること、そして登山はサイクリング、ダイビング、洞窟探検などの他の活動とともに観光の主要な貢献者となり得ることが示された。これらの資源を促進することは、地域の開発、繁栄、幸福に貢献する可能性がある。

キューバの法務大臣は、広範なセックスツーリズムの疑惑を軽視している。カナダ政府の旅行アドバイスウェブサイトによると、「キューバは児童セックスツーリズムを積極的に防止しており、カナダ人を含む多くの観光客が16歳未満の未成年者の腐敗に関連する犯罪で有罪判決を受けている。懲役刑は7年から25年の範囲である。」

2017年9月8日にハリケーン・イルマが島を襲った際、一部の観光施設が広範囲に被害を受けた。嵐はカマグエイ諸島に上陸し、最も被害が大きかったのは本島北部のキー(小島)であったが、最も重要な観光地域ではなかった。

6.3. 交通

キューバの交通システムは、長年にわたる経済的制約とアメリカ合衆国による経済封鎖の影響を受けつつも、国内の移動と国際的な接続を支える多様な手段から構成されている。

道路網:

キューバの道路網は総延長約6.00 万 kmに及び、そのうち約半数が舗装されている。最も重要な幹線道路は、島の東端から西端までを結ぶ中央高速道路(Autopista Nacionalアウトピスタ・ナシオナルスペイン語)と、それに並行する旧中央道(Carretera Centralカレテーラ・セントラルスペイン語)である。これらの道路は主要都市を結んでいるが、地方の道路は整備状況が劣る場合が多い。自家用車の所有は依然として限られており、公共交通機関や相乗りタクシー(アルメンドロンと呼ばれるクラシックカーを改造したものが多い)が重要な移動手段となっている。都市間バスはビアスール社が外国人観光客向けに、アストロ社がキューバ国民向けに運行している。

鉄道:

キューバの鉄道網は総延長約8200 kmで、旅客輸送と貨物輸送(特に砂糖や鉱産物)の両方に利用されている。主要な路線はハバナからサンティアーゴ・デ・クーバまでを結ぶ中央線である。しかし、鉄道インフラの老朽化が進んでおり、運行速度の低下や遅延が課題となっている。近年、中国やロシアの協力を得て近代化が進められている。ハバナ近郊では、ハーシー電気鉄道というアメリカ植民地時代に建設された電気鉄道が現在も運行されている。

海運:

キューバは島国であるため、海運は国際貿易において不可欠である。主要な港湾としては、ハバナ、サンティアーゴ・デ・クーバ、シエンフuegos、マリエルなどがある。マリエル港は近年、大型コンテナ船に対応できるよう拡張工事が行われ、経済特区(ZEDM)の中核として期待されている。国内の島嶼間の連絡にはフェリーも利用される。

航空:

キューバには10の国際空港があり、ハバナのホセ・マルティ国際空港が最大のハブ空港である。国営航空会社のクバーナ航空が国内線と国際線を運航しているが、機材の老朽化や経済制裁の影響による部品調達難などの問題を抱えている。多くの国際航空会社がキューバへの定期便やチャーター便を運航しており、観光客の主要なアクセス手段となっている。

都市内交通:

ハバナなどの大都市では、路線バス(グアグア)が市民の足となっているが、車両不足や混雑が常態化している。タクシーは国営と民営があり、料金体系が異なる。自転車や馬車が地方都市や農村部で利用されることもある。

交通インフラの整備と近代化は、経済発展と国民生活の向上のためにキューバ政府が取り組むべき重要な課題の一つである。

7. 社会

キューバ社会は、革命後の社会主義体制下で大きな変革を遂げた。教育と医療の無償化、高い識字率、比較的低い乳幼児死亡率など、社会開発の面で一定の成果を上げてきた。しかし、経済的困難、物資不足、表現の自由の制限、そして近年の人口流出といった課題も抱えている。社会自由主義的な視点からは、国民生活の質、機会の平等性、そして市民的自由の保障が重要な論点となる。

7.1. 人口

2023年現在、キューバの総人口は約1,098万人と推定される。人口増加率は低く、近年は純減傾向にある。これは、低い出生率(2021年時点で合計特殊出生率は1.45程度)と、高い平均寿命(約78歳)に加え、若年層を中心とした国外への人口流出(移民)が主な要因である。

都市化率は比較的高く、人口の約77%が都市部に居住している。最大の都市は首都ハバナで、人口約210万人を擁し、国の政治・経済・文化の中心地となっている。その他の主要都市としては、サンティアーゴ・デ・クーバ、カマグエイ、オルギン、サンタ・クララなどがある。

都市部への人口集中は、住宅不足、交通渋滞、インフラへの負荷増大といった社会問題を引き起こしている。特にハバナでは、老朽化した建物の倒壊リスクや、不法占拠によるスラム様の居住区の形成も問題となっている。

近年の人口流出は、経済的困窮、将来への不安、政治的自由の欠如などが背景にあるとされ、特に熟練労働者や専門職の国外流出は、国内の労働力不足や経済発展の阻害要因となる可能性が懸念されている。政府は2013年に出国許可制度を大幅に緩和したが、合法的な移住手続きには依然として困難が伴う場合がある。

7.2. 民族

キューバは多様な人種および民族が共存する国であり、その構成は複雑な歴史的経緯を反映している。

- ヨーロッパ系(白人)**:人口の多数を占めるとされ、主にスペイン植民地時代からのスペイン人移民の子孫である。カナリア諸島、アンダルシア、ガリシアなど、スペイン各地からの移民の波があった。その他、フランス、イタリア、ドイツ、アイルランドなどからのヨーロッパ系移民の子孫も少数存在する。

- アフリカ系(黒人)**:砂糖プランテーションの労働力として、16世紀から19世紀にかけてアフリカ大陸(主に西アフリカのヨルバ族、バントゥー系諸族、カラバリ族、アララ族など)から強制的に連れてこられた奴隷の子孫である。彼らはキューバの文化、特に音楽、舞踊、宗教(サンテリアなど)に大きな影響を与えた。

- ムラート(混血)**:ヨーロッパ系とアフリカ系の混血であり、人口のかなりの割合を占める。長年にわたる異人種間の交流の結果、多様な混血の度合いが見られる。

- アジア系**:少数派であり、主に19世紀から20世紀初頭にかけて契約労働者として渡ってきた中国人移民の子孫(中国系キューバ人)が中心である。その他、日本人移民の子孫(日系キューバ人)やフィリピン系なども存在する。

- その他**:中東(特にレバノン系)からの移民の子孫も少数ながら存在する。先住民であったタイノ族やシボネイ族は、スペインによる征服と植民地化の過程で激減し、純粋な形で残存している集団は確認されていないが、一部のキューバ人の遺伝子にはその痕跡が残っているとされる。

キューバ革命政府は、公式には人種差別を撤廃し、人種間の平等を推進する政策をとってきた。しかし、実際には社会経済的な格差や、文化的なステレオタイプにおいて、アフリカ系住民が不利な立場に置かれているとの指摘もある。特に経済危機時には、海外からの送金を受けやすい白人層とそうでないアフリカ系層との間で経済格差が拡大する傾向が見られる。キューバ社会における人種と民族の問題は、依然として複雑な様相を呈している。

7.3. 言語

キューバの公用語はスペイン語である。キューバで話されるスペイン語は、カリブ海地域のスペイン語(カリブ・スペイン語)の一変種とされ、一般に「キューバ・スペイン語」(Español cubanoエスパニョール・クバーノスペイン語)と呼ばれる。その特徴としては、語尾の/s/の脱落または弱化(例:「los amigosロス・アミーゴススペイン語」が「loh amigoロー・アミーゴスペイン語」のように聞こえる)、特定の語彙や言い回しの使用、そしてアフリカ系言語や先住民言語からの借用語の存在などが挙げられる。

国内で話されるその他の言語としては、ハイチ・クレオール語が最も重要である。これは、主に20世紀初頭およびハイチ地震(2010年)以降にキューバへ移住してきたハイチ人移民とその子孫によって話されている。特に東部地域ではハイチ・クレオール語話者のコミュニティが存在する。

また、アフロ・キューバ宗教であるサンテリアの儀式では、西アフリカのヨルバ語の語彙やフレーズが典礼言語として使用されることがあるが、これは日常会話で使われる言語ではない。

かつては、ロシア語がソ連との関係が深かった時代に第二外国語として重視されたが、ソ連崩壊後はその影響力は低下した。観光業の発展に伴い、主要な観光地では英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語などを話す観光従事者も増えている。

先住民のタイノ語やシボネイ語は、スペインによる植民地化の過程で話者が激減し、現在は死語となっているが、一部の地名や動植物名にその痕跡が残っている。

7.4. 宗教

キューバにおける信教の自由は、2019年憲法で保障されているが、実際には政府による一定の監視や制約が存在する。革命直後は、宗教は「人民のアヘン」とするマルクス主義の立場から抑圧され、多くの聖職者が追放されたり、宗教活動が厳しく制限されたりした。しかし、1990年代以降、特にソ連崩壊後の経済危機の中で、政府は宗教に対する態度を軟化させ、1992年の憲法改正では国家の無神論的性格が削除された。

主な宗教は以下の通りである。

- カトリック**:スペイン植民地時代から続く最も伝統的で信者数の多い宗教である。2010年のピュー研究所の推定では、キリスト教徒が人口の59.2%を占め、その大部分がカトリックとされる。国内には複数の司教区があり、ローマ教皇の訪問も過去3回(1998年ヨハネ・パウロ2世、2012年ベネディクト16世、2015年フランシスコ)実現している。

- プロテスタント**:ペンテコステ派、バプテスト派、メソジスト派など多様な教派が存在し、特に1990年代以降に信者数を増やしている。福音派の教会も活発に活動している。

- アフロ・キューバ宗教**:最も代表的なものはサンテリアで、西アフリカのヨルバ族の宗教的伝統とカトリックの聖人崇拝が融合したものである。その他、パロ・モンテ、アバクアなどの宗教も信仰されている。これらの宗教は、奴隷として連れてこられたアフリカ人の子孫を中心に、人種を超えて広く信仰されており、キューバ文化に深く根付いている。

- その他**:少数のユダヤ教徒、イスラム教徒、バハーイー教徒のコミュニティも存在する。また、エホバの証人の活動も確認される。

2015年のユニビジョンによる調査では、自身を無宗教と答えた人が44%、キリスト教徒と答えた人が34%であった。キューバ社会においては、特定の宗教組織に所属していなくても、個人的な信仰を持つ人々や、複数の宗教的要素を生活に取り入れている人々も多い。

7.5. 教育

キューバの教育制度は、1959年の革命以降、国家の最優先課題の一つとして位置づけられ、大規模な改革が行われた。その結果、高い識字率と教育への普遍的なアクセスが実現されたが、経済的制約やイデオロギー的側面といった課題も抱えている。

制度の概要:

- 無償教育**:憲法で教育を受ける権利が保障されており、幼稚園から大学院までの全ての教育段階が無償で提供される。教科書や学用品も一部無償または低価格で供給される。

- 学制**:就学前教育(保育園・幼稚園)、初等教育(6年間、義務教育)、前期中等教育(3年間、義務教育)、後期中等教育(3年間、普通科と専門技術科)、高等教育(大学、高等専門学校など)からなる。義務教育は6歳から15歳までの9年間である。

- 識字運動**:革命直後、1961年に大規模な識字キャンペーン(Campaña Nacional de Alfabetizaciónカンパーニャ・ナシオナル・デ・アルファベティサシオンスペイン語)が実施され、短期間で非識字率を劇的に低下させた。現在の成人識字率は99%以上と世界でもトップクラスである。

教育内容と特徴:

- イデオロギー教育**:教育課程全体を通じて、社会主義の理念や革命の歴史、ホセ・マルティの思想などが教えられ、愛国心や社会への奉仕の精神が強調される。

- 科学技術教育の重視**:特に医学、農学、工学などの分野で高度な専門教育が行われている。

- スポーツ・芸術教育**:全国的なスポーツ選手育成システムや、音楽・美術・バレエなどの芸術教育機関も充実している。

- 教員養成**:教員の養成と質の向上にも力が入れられており、各州に教育大学が設置されている。

高等教育:

主要な大学としては、1728年創立のハバナ大学をはじめ、サンタ・クララ中央大学、サンティアーゴ・デ・クーバ東部大学などがある。医学分野では、ラテンアメリカ医学学校(ELAM)がラテンアメリカやアフリカなどからの留学生を無償で受け入れ、医師を養成していることで知られる。

課題:

- 経済的制約**:アメリカによる経済封鎖や国内経済の停滞により、教育予算は圧迫され、教材の不足、教育施設の老朽化、教員の待遇問題などが生じている。

- 教育の質の維持**:高い教育水準を維持するための継続的な努力が求められている。特に経済的困難から優秀な教員が国外に流出する問題も懸念される。

- 情報のアクセス制限**:インターネットへのアクセスは改善しつつあるが、依然として高価であったり、政府によるフィルタリングが行われたりするなど、自由な情報アクセスには制約がある。

- 画一的な教育**:イデオロギー教育の比重が高く、批判的思考や多様な価値観を育む教育が十分でないとの指摘もある。

総じて、キューバの教育制度は、普遍的なアクセスと高い識字率を達成した点で大きな成功を収めたが、経済的困難と社会主義体制特有の課題の中で、その質を維持し、現代社会の要請に応えていくための努力が続けられている。

7.6. 保健

キューバの保健医療システムは、1959年の革命以降、国家の最優先課題の一つとして構築され、国民皆保険制度に基づく原則無料の医療提供を特徴とする。その成果として、高い平均寿命や低い乳幼児死亡率を達成し、多くの開発途上国にとってモデルケースとされてきたが、経済的困難やアメリカによる経済封鎖の影響で、近年は多くの課題に直面している。

システムの概要と特徴:

- 国民皆保険と無料医療**:全ての国民は、予防から高度医療に至るまで、原則として無料で医療サービスを受ける権利を持つ。

- ファミリードクター制度**:地域ごとに「ファミリードクター」(家庭医)と看護師が配置され、住民の初期診療、健康管理、予防活動を担当する。これにより、地域に根差したきめ細かい医療提供を目指している。

- 予防医療の重視**:ワクチン接種プログラムの徹底、母子保健の推進、感染症対策など、予防医療に重点を置いている。

- 医師・看護師の育成**:国内に多数の医科大学や看護学校があり、多くの医療従事者を養成している。人口当たりの医師数は世界でもトップクラスである。

- 医療の国際協力(医療国際主義)**:養成された医師や看護師を、災害時や医療体制の脆弱な開発途上国へ派遣する「医療団」の活動は国際的に知られ、キューバのソフトパワーの源泉の一つとなっている。

主要な保健指標:

- 平均寿命**:約79歳(男性約77歳、女性約82歳、2023年推定)と、多くの先進国に匹敵する水準である。

- 乳児死亡率**:出生1,000人当たり約5人(2021年)と、中南米カリブ地域で最も低い水準の一つである。

課題:

- 医薬品・医療物資の不足**:アメリカによる経済封鎖と国内の生産能力の限界から、多くの医薬品、医療機器、消耗品が慢性的に不足している。患者が必要な治療を迅速に受けられない、あるいは質の低い代替品で対応せざるを得ない状況が生じている。

- 医療施設の老朽化**:多くの病院や診療所の施設・設備が老朽化しており、近代的な医療環境の整備が遅れている。

- 医療従事者の待遇**:国内で働く医師や看護師の給与水準は低く、モチベーションの維持や人材流出が問題となっている。国際派遣された医療従事者からの外貨収入は国家の重要な収入源となっているが、その一部しか従事者に還元されないとの批判もある。

- 食生活・栄養問題**:経済的困難から、国民の食生活は炭水化物に偏りがちで、タンパク質やビタミン・ミネラルの摂取不足が懸念される。肥満や生活習慣病の増加も課題である。

- 二重の医療システム**:外国人観光客や外交官向けの質の高い医療施設と、一般国民向けの資源の限られた医療施設との間に格差が存在するとの指摘もある。

2015年、キューバはHIVと梅毒の母子感染排除を達成した世界初の国としてWHOから認定された。しかし、近年の経済状況の悪化は、保健医療システムの維持にさらなる困難をもたらしている。

8. 文化

キューバ文化は、スペイン、アフリカ、そして限定的ながら先住民の伝統が長年にわたり融合し、独自の豊かで多様な表現形態を生み出してきた。特に音楽、舞踊、文学、美術、スポーツなどの分野で世界的に知られている。キューバ革命(1959年)は、文化政策にも大きな影響を与え、国家による文化振興と統制が同時に行われた。

8.1. 建築

キューバの建築は、その歴史的変遷を反映し、多様な様式が混在している。

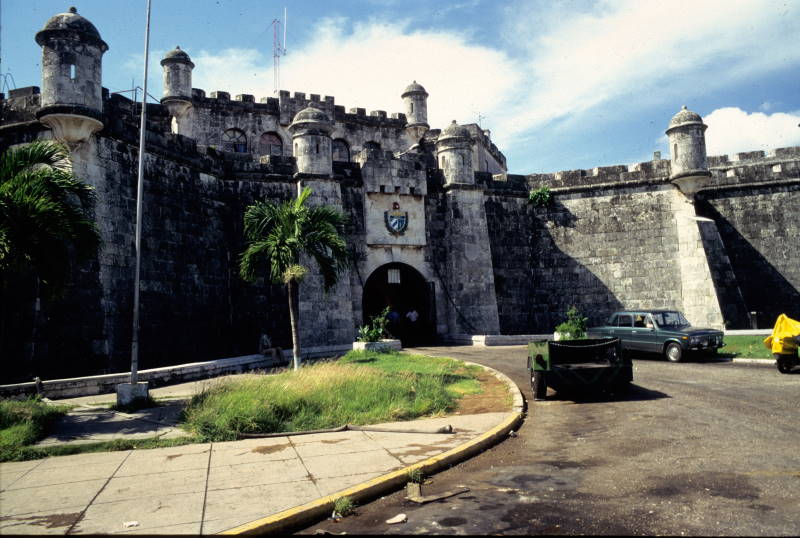

- 植民地時代**:スペイン植民地時代には、バロック様式や新古典主義様式が主流であった。ハバナ旧市街(オールド・ハバナ、UNESCO世界遺産)には、この時代の壮麗な教会、宮殿、要塞(モロ城、フエルサ要塞など)が数多く残されている。中庭(パティオ)を持つコロニアル様式の住宅も特徴的である。地方都市のトリニダやシエンフエゴス(いずれもUNESCO世界遺産)なども、植民地時代の美しい街並みを保存している。

- 20世紀初頭~中期**:共和国時代には、アメリカ文化の影響を受け、アール・デコ様式やアール・ヌーヴォー様式、モダニズム建築が導入された。ハバナには、旧国会議事堂(カピトリオ、ワシントンD.C.のアメリカ合衆国議会議事堂に酷似)、フォクサビル、旧ハバナ・ヒルトンホテル(現ハバナ・リブレ)など、この時代の象徴的な建築物が建ち並ぶ。アントニオ・キンタナ・シモネッティは、この時期の代表的な建築家の一人である。

- 革命後**:キューバ革命後は、ソビエト連邦の影響を受け、社会主義リアリズムに基づいた機能的で画一的な集合住宅や公共建築が多く建設された(例:ハバナ東部アルマル地区)。一方で、国立芸術学校(ISA)群のように、有機的な形態を持つ独創的な建築も試みられた。

- 現代**:ソ連崩壊後の経済危機を経て、近年では観光開発に伴い、現代的なホテルや商業施設も建設されているが、歴史的建造物の保存と修復も重要な課題となっている。多くの建物は老朽化が進んでおり、その維持管理が追いついていない状況も見られる。

キューバの建築遺産は、その豊かな歴史と文化的多様性を物語る貴重な財産であり、国内外から多くの観光客を引きつけている。

8.2. 文学

キューバ文学は、19世紀初頭に独自の声を獲得し始めた。独立と自由という支配的なテーマは、キューバ文学におけるモダニズム運動を主導したホセ・マルティによって例証された。ニコラス・ギジェンやホセ・Z・タレットのような作家は、社会抗議としての文学に焦点を当てた。ドゥルセ・マリア・ロイナスやホセ・レサマ・リマの詩や小説は影響力があった。ロマン主義者のミゲル・バルネットは、『誰もがキューバを夢見た』を執筆し、より憂鬱なキューバを反映している。

アレホ・カルペンティエルは、マジックリアリズム運動において重要であった。レイナルド・アレナス、ギジェルモ・カブレラ・インファンテ、ダイナ・チャビアノ、ペドロ・フアン・グティエレス、ソエ・バルデス、ギジェルモ・ロサレス、レオナルド・パドゥーラ・フエンテスのような作家は、革命後の時代に国際的な評価を得たが、これらの多くはキューバ当局によるメディアのイデオロギー的統制のために亡命先で活動を続けざるを得なかった。しかし、ナンシー・モレホンを含む一部のキューバ人作家はキューバに住み、執筆を続けている。

8.3. 音楽

キューバ音楽は非常に豊かで、キューバ文化の最も一般的に知られている表現である。この音楽の中心的な形式は「ソン」であり、これは「ダンソン・デ・ヌエボ・リトモ」、マンボ、チャチャチャ、サルサのような他の多くの音楽スタイルの基礎となっている。ルンバ(「デ・カホン・オ・デ・ソラール」)音楽は、初期のアフロ・キューバ文化に起源を持ち、スペイン様式の要素と混ざり合っている。トレスは、スペインの弦楽器モデル(この楽器は実際にはスペインのギターとリュートの要素を融合させたもの)からキューバで発明された。その他の伝統的なキューバの楽器は、アフリカ起源、タイノ起源、またはその両方であり、マラカス、ギロ、マリンブラ、マヨワカンを含む様々な木製の太鼓などがある。

あらゆるスタイルの人気のあるキューバ音楽は、世界中で広く享受され、称賛されてきた。アフリカとヨーロッパの強い影響を受け、交響作品やソロ演奏者向けの音楽を特徴とするキューバのクラシック音楽は、エルネスト・レクオーナのような作曲家のおかげで国際的な評価を受けている。ハバナは1990年代にキューバでラップシーンが始まったときの中心地であった。2012年12月、キューバ音楽研究所の所長であるオルランド・ビステルは、性的に露骨な歌やミュージックビデオを公共のラジオやテレビから禁止すると脅した。

8.4. 舞踊

キューバ文化は広範な舞踊形式を包含している。ダンソンはキューバの公式な音楽ジャンルおよび舞踊であった。マンボ音楽と舞踊は元々キューバで発展し、メキシコとアメリカのキューバ人音楽家によってさらに重要な発展を遂げた。チャチャチャもキューバ起源の舞踊であり、キューバのボレロは19世紀後半にサンティアーゴ・デ・クーバで生まれた。コンクールダンスは政府によって支援されており、バレエ・ナショナル・デ・クーバのような国際的に有名なカンパニーが含まれる。

サルサダンスはキューバで生まれ、キューバサルサは世界中で踊られている。

8.5. メディア

2013年、ETECSAは全国に118のサイバーカフェを開設した。キューバ政府は、EcuRedと呼ばれるオンライン百科事典ウェブサイトを提供しており、「ウィキ」形式で運営されている。インターネットアクセスは管理されており、電子メールは厳しく監視されている。

2018年以降、モバイルデータによるインターネットアクセスが可能になった。2019年には、710万人のキューバ人がインターネットにアクセスできた。WiFiゾーン、モバイルデータ、または「Nauta Hogar」サービスを通じた家庭からの接続料金は、特に2021年1月の経済改革以降、すべての給与が少なくとも5倍に増加し、インターネット料金は同水準に留まっているため、減少している。2021年には、770万人のキューバ人がインターネットにアクセスしていると報告された。2021年1月には、キューバで614万のモバイル接続があった。

8.6. 食文化

キューバ料理は、スペイン料理とカリブ料理が融合したものである。キューバのレシピは、スペイン料理とスパイスや調理法を共有し、スパイスや風味にはカリブ海の影響が見られる。過去40年間キューバで標準であった食料配給は、これらの料理の一般的な入手可能性を制限している。伝統的なキューバの食事はコース料理として提供されず、すべての料理が同時に出される。

典型的な食事は、プランテン、黒豆と米、「ロパ・ビエハ」(細切り牛肉)、キューバパン、タマネギ添え豚肉、トロピカルフルーツで構成されることがある。黒豆と米は「モーロス・イ・クリスティアーノス」(または略して「モーロス」)と呼ばれ、プランテンと共にキューバの食生活の主食である。肉料理の多くは、薄いソースでゆっくりと調理される。ニンニク、クミン、オレガノ、月桂樹の葉が主要なスパイスである。

8.7. スポーツ

アメリカ合衆国との歴史的なつながりから、多くのキューバ人は他のラテンアメリカ諸国で伝統的に行われているスポーツよりも、北米で人気のあるスポーツに参加している。野球が最も人気がある。その他の人気スポーツには、バレーボール、ボクシング、陸上競技、レスリング、バスケットボール、ウォータースポーツなどがある。キューバはアマチュアボクシングの強豪国であり、主要な国際大会で常に多くのメダルを獲得している。ボクサーのランセス・バルテレミーとエリスランディ・ララは、それぞれアメリカとメキシコに亡命した。キューバはまた、オリンピックに出場する代表チームを擁している。ホセ・ラウル・カパブランカは、1921年から1927年までキューバの世界チェスチャンピオンであった。

サッカーキューバ代表も存在し、FIFAワールドカップには1938年大会に一度出場している。CONCACAFゴールドカップにも複数回出場し、カリビアンカップでは2012年大会で優勝している。国内リーグとしてカンペオナート・ナシオナル・デ・フットボール・デ・キューバがある。