1. 概要

ケニア共和国は、東アフリカのインド洋に面する国で、赤道が国土の中央を横切る。北はエチオピアと南スーダン、東はソマリア、南はタンザニア、西はウガンダと国境を接する。首都はナイロビで、アフリカ有数の国際都市として国際連合環境計画(UNEP)などの本部が置かれている。国土は、海岸部の熱帯性気候から内陸部の乾燥した高原サバンナ、そしてケニア山のような高山まで多様な地理環境を持つ。豊かな野生生物でも知られ、多くの国立公園や保護区が存在する。

歴史的には、人類発祥の地の一つとされ、古くから多様な民族が移住・定着してきた。沿岸部ではスワヒリ文明が栄え、ポルトガルやオマーンの影響を受けた後、19世紀後半からイギリスによる植民地支配が始まった。マウマウ団の反乱などを経て1963年に独立を達成したが、独立後の道のりはジョモ・ケニヤッタ、ダニエル・アラップ・モイといった歴代政権下での権威主義的統治、民族対立、汚職、人権問題などに彩られている。2010年の新憲法制定は、民主化と地方分権を進める重要な一歩となったが、政治的・社会的な課題は依然として残る。

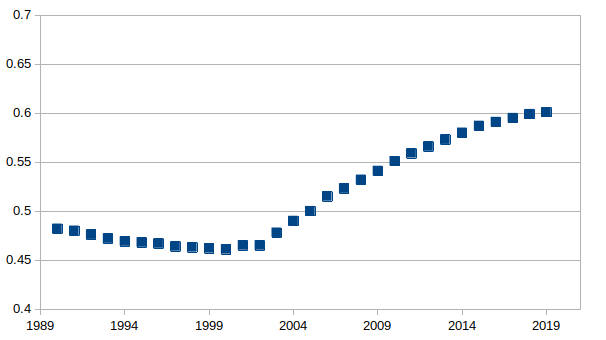

経済は農業(茶、コーヒー、花卉など)と観光業が伝統的な柱であり、近年は情報通信技術(ICT)や金融などのサービス業も成長している。しかし、天候への依存、高い失業率、貧富の格差、環境問題などが持続的な発展の課題である。

社会はキクユ族、ルヒヤ族、カレンジン族、ルオ族など多数の民族から構成され、英語とスワヒリ語が公用語である。キリスト教が最も広く信仰されている。教育の普及は進んでいるが、地域格差や若年層の雇用問題が深刻である。豊かな自然と文化遺産を持つ一方で、ケニアは民主主義の定着、社会正義の実現、経済格差の是正、民族融和といった多くの課題に直面しながら、国家建設を進めている。

2. 国名の由来

ケニア共和国の国名は、アフリカ大陸で二番目に高い山であるケニア山(標高5199 m)に由来する。この名称が記録された最も初期のものは、19世紀のドイツ人探検家ヨハン・ルートヴィヒ・クラプフによるものである。クラプフは、長距離交易商人であったキヴォイ・ムウェンドワ首長に率いられたカンバ族の隊商と旅をしていた際、山頂を目撃し、その名称を尋ねた。キヴォイは「Kĩ-Nyaaキニャーアkik」または「Kĩlĩma- Kĩinyaaキリマ・キニャーアkik」と答えたとされる。これは、山頂の黒い岩と白い雪の模様が、雄のダチョウの羽を彼に思い起こさせたためではないかと考えられている。古風なキクユ語では、「nyaga」またはより一般的には「manyaganyaga」という言葉が、非常に明るい物体を表すのに使われる。ケニア山の斜面に住むアギクユ族(キクユ族)は、この山をキクユ語で「Kĩrĩma Kĩrĩnyagaキリマ・キリニャガkik」(文字通りには「輝きのある山」)と呼び、エンブ族は「Kirinyaaキリニャーアem」と呼ぶ。これら3つの名称はすべて同じ意味を持つ。

ルートヴィヒ・クラプフは、この山の名前を「Kenia」および「Kegnia」の両方で記録した。一部の論者は、これがアフリカの発音を正確に表記したものであったと述べている。スコットランドの地質学者であり博物学者であったジョセフ・トンプソンが1882年に作成した地図には、ケニア山が「Mt. Kenia」として示されていた。山の名称は、パルス・プロ・トートー(部分をもって全体を表す)として国名に採用された。この名称は、国がイギリス領東アフリカ保護領と呼ばれていた初期植民地時代には公式に広く使用されることはなかった。公式名称は1920年にケニア植民地へと変更された。

3. 歴史

ケニアの歴史は、人類の揺籃の地としての先史時代から、多様な民族の移住と定着、スワヒリ文明の繁栄、ヨーロッパ列強による植民地化、そして独立と国家建設の苦難の道のりを経て現代に至る。本節では、これらの主要な歴史的出来事と発展の過程を、社会自由主義的な視点から、特に民衆の生活、人権、民主化への動きに焦点を当てて記述する。

3.1. 先史時代

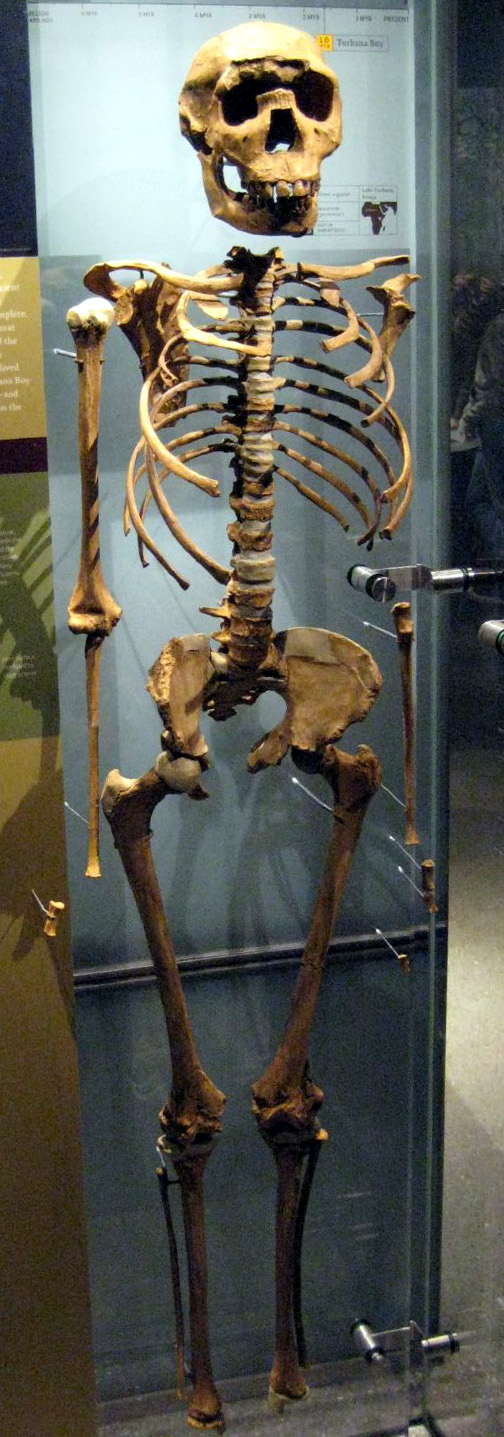

ケニアを含む東アフリカは、現代人類(ホモ・サピエンス)が誕生したとされる最初期の地域のひとつである。ケニアの更新世には、ホモ・ハビリス(180万年から250万年前)やホモ・エレクトス(190万年から35万年前)といったヒト科の生物が生息しており、これらは現代のホモ・サピエンスの直接の祖先である可能性が考えられている。1984年、古人類学者のリチャード・リーキーはカモヤ・キメウの協力を得て、トゥルカナ湖での発掘調査中に、160万年前のホモ・エレクトスの化石であるトゥルカナボーイを発見した。

2018年には、約32万年前に遡る、黒曜石などの物品を含む長距離交易ネットワーク、顔料の使用、投射尖頭器の製作の可能性といった、初期の現代的行動の出現を示す証拠が発見された。この遺跡に関する2018年の3つの研究の著者たちは、ホモ・サピエンスの出現とほぼ同時期に、アフリカにおいて既に複雑で現代的な行動が始まっていたと示唆している。この地域における考古学的発見は、人類の進化過程を理解する上で極めて重要な意味を持っている。

3.2. 新石器時代と初期の民族移動

ケニアにおける最初の住民は、現代のコイサン諸語話者に似た狩猟採集民であった。これらの人々は後に、アフリカの角から移住してきた農耕牧畜を行うクシ語派の諸民族(ケニアのクシ語派話者の祖先)によって大部分が置き換えられた。初期完新世において、地域の気候は乾燥から湿潤へと変化し、より好ましい環境下で農耕や牧畜といった文化的伝統が発展する機会を提供した。

紀元前500年頃、ナイル・サハラ語族系の牧畜民(ケニアのナイル系諸民族の祖先)が、現在の南スーダンからケニアへの移住を開始した。ケニアのナイル系諸民族には、カレンジン族、サンブル族、ルオ族、トゥルカナ族、マサイ族などが含まれる。

西暦最初の千年紀までには、バントゥー語群を話す農耕民がこの地域に移住し、最初は沿岸部に定着した。バントゥー系民族は、現在のナイジェリア東部とカメルーン西部にまたがるベヌエ川沿いの西アフリカに起源を持つ。バントゥー系民族の移주は、この地域に農耕と製鉄における新たな発展をもたらした。ケニアのバントゥー系諸民族には、キクユ族、ルヒヤ族、カンバ族、グシイ族(キシイ族)、メルー族、クリア族、エンブ族、ンベレ族、タイタ族、タヴェタ族、ポコモ族、ミジケンダ族などが含まれる。

ケニア内陸部の著名な先史時代の遺跡には、トゥルカナ湖西岸にある(おそらくは考古天文学的遺跡である)ナモラトゥンガや、ミゴリ県にある城壁集落シムリチ・オヒンガなどがある。これらの遺跡は、初期の住民の生活様式や社会構造を理解する上で貴重な手がかりを提供している。

3.3. スワヒリ海岸文明と海洋交易

ケニア沿岸部は、鉄器製造者やバンツー系の自給自足農民、狩猟民、漁民のコミュニティが存在し、農業、漁業、金属生産、外国との交易によって経済を支えていた。これらのコミュニティは、この地域で最初期の都市国家群を形成し、総称してアザニアとして知られていた。

西暦1世紀までには、モンバサ、マリンディ、ザンジバルといった多くの都市国家がアラブ人との交易関係を確立し始めた。これにより、スワヒリ諸国家の経済成長が促進され、イスラム教の導入、スワヒリのバンツー諸語に対するアラビア語の影響、文化の拡散が進み、スワヒリ都市国家群はより大きな交易ネットワークの一員となった。多くの歴史家は長らく、これらの都市国家はアラブやペルシアの商人によって設立されたと考えていたが、考古学的証拠により、学者たちはこれらの都市国家を、交易による外国の影響を受けながらもバンツー文化の中核を維持した土着の発展として認識するようになった。

DNA鑑定の結果、スワヒリ族はアフリカ人とアジア人(特にペルシア人)の混血であることが判明している。キルワ王国は、現在のタンザニアのキルワ・キシワニを中心とした中世のスルタン国であった。最盛期には、その権威はケニアを含むスワヒリ海岸全域に及んでいた。10世紀以降、キルワの支配者たちは精巧なサンゴ造りのモスクを建設し、銅貨を導入した。

スワヒリ語は、アラビア語、ペルシア語、その他の中東および南アジアの借用語を取り入れたバンツー語であり、後に異なる民族間の交易のためのリンガ・フランカ(共通語)として発展した。20世紀初頭以降、スワヒリ語はイギリスの植民地支配期に由来するものを中心に、英語から数多くの借用語や借訳を取り入れている。

3.4. ポルトガルの進出とオマーンの支配

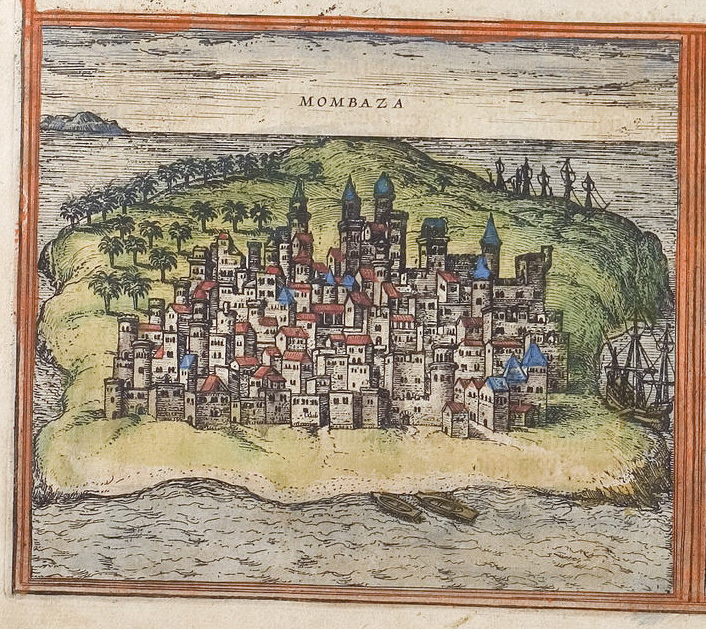

スワヒリ族はモンバサを主要な港湾都市として建設し、近隣の他の都市国家や、ペルシア、アラビア、さらにはインドの商業センターとの交易路を確立した。15世紀には、ポルトガルの航海者ドゥアルテ・バルボサが「モンバサは交通量の多い場所であり、常に多くの種類の小型船や、ソファラから来るもの、カンベイやマリンディから来るもの、そしてザンジバル島へ航海するものなど、大型船も停泊している良い港がある」と主張している。

17世紀には、スワヒリ海岸はオマーン・アラブ人によって征服され、その直接支配下に置かれた。オマーン・アラブ人は、オマーンとザンジバルのプランテーションの需要を満たすために、インド洋奴隷貿易を拡大した。当初、これらの商人は主にオマーンから来たが、後には多くがザンジバルから来た(ティップー・ティプなど)。さらに、イギリスの奴隷制度廃止論者による大西洋奴隷貿易の中断に対応して、ポルトガル人はオマーンやザンジバルの商人から奴隷を買い始めた。

何世紀にもわたり、ケニア沿岸は多くの商人や探検家を受け入れてきた。ケニア沿岸に並ぶ都市の中にはマリンディがある。マリンディは14世紀以来、重要なスワヒリ人の居住地であり続け、かつてはアフリカ大湖沼地域における支配権をモンバサと争った。マリンディは伝統的に外国勢力にとって友好的な港湾都市であった。1414年、明王朝を代表する中国の商人であり探検家である鄭和は、最後の「宝船航海」の一つで東アフリカ沿岸を訪れた。マリンディ当局はまた、1498年にポルトガルの探検家ヴァスコ・ダ・ガマを歓迎した。

3.5. 19世紀の内陸探検と初期のヨーロッパの影響

18世紀から19世紀にかけて、マサイ族はトゥルカナ湖(旧ルドルフ湖)北方からケニア中央部および南部の大地溝帯平原に移住した。マサイ族は少数であったが、抵抗の少なかった平原の広大な土地を征服することに成功した。ナンディ族はマサイ族に抵抗したが、タヴェタ族はキリマンジャロ山東端の森林地帯へ逃れたものの、後に天然痘の脅威によりその地を離れることを余儀なくされた。牛疫または牛肺疫の発生はマサイ族の牛に大きな影響を与え、天然痘の流行はマサイ族自身にも影響を及ぼした。マサイ族の首長でありライボン(呪医)であったムバティアンの死後、マサイ族は交戦する派閥に分裂した。マサイ族は征服した地域で多くの紛争を引き起こしたが、ルオ族、ルヒヤ族、グシイ族といった集団間の協力関係は、現代の道具に関する共通の語彙や類似した経済体制によって証明されている。アラブ人商人はこの地域に留まったものの、敵対的なマサイ族によって交易路は寸断されたが、これらの派閥間では象牙の取引が行われていた。マサイ族を最初にうまく通り抜けた外国人は、ドイツ人宣教師のヨハン・ルートヴィヒ・クラプフとヨハネス・レプマンであり、彼らはモンバサからそれほど遠くないラバイに伝道所を設立した。この二人は、ヨーロッパ人で初めてケニア山を目撃した人物である。

3.6. ドイツ保護領 (1885年 - 1890年)

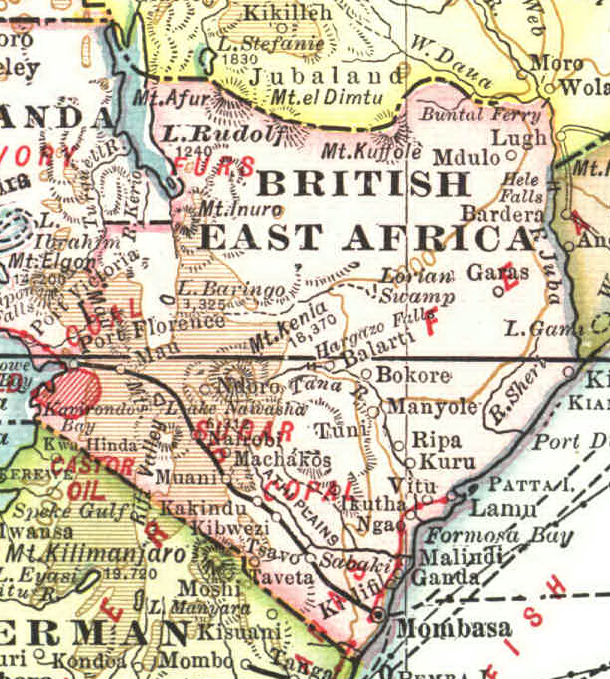

ケニアの植民地時代の歴史は、1885年にドイツ帝国がザンジバル・スルタン国の沿岸領有地に保護領を設立したことに始まる。これに続いて、1888年には帝国イギリス東アフリカ会社が到着した。帝国間の競争はヘルゴランド=ザンジバル条約によって阻止され、ドイツは1890年に東アフリカ沿岸の領有地をイギリスに割譲した。この短期間のドイツによる支配は、後のイギリスによる植民地化への布石となったが、ドイツ自身の影響は限定的であった。

3.7. イギリス領東アフリカとケニア植民地 (1888年 - 1962年)

ドイツからイギリスへの割譲後、ケニアを通過するウガンダ鉄道の建設が始まった。鉄道建設は、1890年から1900年にかけてオルコイヨット(預言者・指導者)コイタレル・アラップ・サモエイに率いられたナンディ族など、一部の民族集団によって抵抗されたが、イギリスは最終的に鉄道を建設した。ナンディ族は、鉄道建設を妨害するのを止めるために、最初に先住民居留地に置かれた民族集団であった。

鉄道建設時代には、建設に必要な熟練労働力の大部分を提供したインド人労働者が大量に流入した。彼らとその子孫の多くは後にケニアに残り、イスマーイール派イスラム教徒やシク教徒コミュニティなど、いくつかの異なるインド人コミュニティの中核を形成した。ツァボを経由して鉄道を建設中、多くのインド人鉄道労働者と地元のアフリカ人労働者が、ツァボの殺人鬼として知られる2頭のライオンに襲われた。

1914年8月に第一次世界大戦が勃発すると、イギリス領東アフリカ保護領(当時一般的に知られていた呼称)とドイツ領東アフリカの総督は当初、若い植民地を直接的な敵対行為から遠ざけるために休戦に合意した。しかし、ドイツ軍司令官パウル・フォン・レットウ=フォルベック中佐は、可能な限り多くのイギリス資源を釘付けにすることを決意した。ドイツ本国から完全に切り離されたレットウ=フォルベックは、効果的なゲリラ戦(第一次世界大戦東アフリカ戦線)を展開し、土地から物資を調達し、イギリスの補給品を鹵獲し、無敗を維持した。彼は最終的に、1918年に休戦協定が調印されてから14日後に北ローデシア(現在のザンビア)で降伏した。

レットウ=フォルベックを追跡するため、イギリスはインドからイギリス領インド陸軍を派遣したが、内陸奥深くに徒歩で補給品を輸送するという困難な兵站を克服するためには、多数のポーターを必要とした。運搬部隊が編成され、最終的に40万人以上のアフリカ人が動員され、彼らの長期的な政治意識の形成に貢献した。

1920年、東アフリカ保護領は植民地となり、その最高峰にちなんでケニアと改名された。

3.7.1. 植民地統治政策と社会変動

20世紀初頭、内陸部の中央高地にはイギリス人や他のヨーロッパ人農場主が定住し、コーヒーや紅茶の栽培で富を築いた。この変化の時代を植民者の視点から描いたものの一つに、デンマークの作家カレン・ブリクセン男爵夫人が1937年に出版した回想録『アフリカの日々』がある。1930年代までには、約3万人の白人入植者がこの地域に住み、市場経済への貢献を理由に政治的発言権を得た。

中央高地には既に100万人以上のキクユ族が住んでおり、そのほとんどはヨーロッパ的な意味での土地所有権を持たず、移動農民として生活していた。入植者たちは自分たちの利益を守るため、コーヒー栽培を禁止し、小屋税を導入し、土地を持たない人々には労働と引き換えにますます少ない土地しか与えられなかった。土地から生計を立てる能力が低下するにつれて、都市への大規模な流出が起こった。1950年代には、ケニアには8万人のケニアの白人が住んでいた。イギリスの土地政策は、アフリカ人の伝統的な土地所有形態を無視し、広大な土地を白人入植者向けに収奪するものであり、「ホワイト・ハイランド」と呼ばれる肥沃な高地は白人専用とされた。これにより多くのケニア人が土地を失い、生活基盤を奪われた。労働政策としては、アフリカ人に対する強制労働や低賃金労働が一般的であり、人種差別政策は教育、医療、居住区など社会のあらゆる側面に及んだ。これらの政策は、深刻な社会的不平等と民族間の緊張を生み出し、後の独立運動の大きな要因となった。

3.7.2. 第一次・第二次世界大戦の影響

第二次世界大戦中、ケニアはイギリスにとって重要な人的資源および農業の供給源であった。ケニア自体も、1940年から1941年にかけて連合軍とイタリア軍との間の戦闘(第二次世界大戦東アフリカ戦線)の舞台となり、イタリア軍が侵攻した。ワジールやマリンディも爆撃された。両大戦を通じて、多くのケニア人が兵士や労働者として動員され、イギリスのために戦った。特に第二次世界大戦では、兵士として海外での戦闘を経験した者も多く、彼らは戦後、新たな政治意識や民族意識に目覚め、これが独立運動の高揚に繋がった。戦争はまた、経済的にもケニアに影響を与え、一部産物の需要増大やインフレーションを引き起こした。戦時動員と経済的困難は、植民地支配に対する不満を一層高める結果となった。

3.8. マウマウ蜂起 (1952年 - 1959年)

1952年10月から1959年12月まで、ケニアはイギリス支配に対するマウマウ蜂起から生じた非常事態下にあった。マウマウ(ケニア土地自由軍としても知られる)は、主にキクユ族の人々であった。蜂起の背景には、白人入植者による土地収奪、人種差別、政治的権利の剥奪に対する長年の不満があった。マウマウはゲリラ戦術を用い、入植者や植民地政府に協力するアフリカ人を攻撃した。植民地政府の弾圧により、11,000人以上の自由戦士が殺害され、イギリス兵100人とケニア人親英派兵士2,000人も死亡した。紛争の両側で戦争犯罪が行われ、ラリ虐殺やホラ虐殺などが公表された。総督はイギリス軍とアフリカ人部隊(国王アフリカ人ライフル隊を含む)を要請し、獲得した。イギリスは反乱鎮圧作戦を開始した。1953年5月、ジョージ・アースキン将軍がウィンストン・チャーチルの個人的な支援を受けて、植民地の軍隊の最高司令官に就任した。

1954年1月15日のワルヒウ・イトテ(通称「ジェネラル・チャイナ」)の捕縛とその後の尋問により、イギリスはマウマウの指揮系統をよりよく理解するようになった。戦争評議会の承認を得て数週間にわたる計画の後、1954年4月24日にアンヴィル作戦が開始された。この作戦は事実上、ナイロビを軍事封鎖下に置いた。ナイロビの住民は審査され、マウマウ支持者と疑われる者は拘留キャンプに移送された。8万人以上のキクユ族が裁判なしに拘留キャンプに収容され、しばしば残虐な扱いを受けた。ホームガードは、イギリス陸軍や国王アフリカ人ライフル隊のような外国軍ではなく、親英的なアフリカ人で構成されていたため、政府戦略の中核を成した。

1956年10月21日のニエリでのデダン・キマシの捕縛は、マウマウの最終的な敗北を意味し、軍事攻勢は事実上終結した。この期間中、土地所有権に関する大幅な政府改革が行われた。最も重要なものはスウィンナートン計画であり、これは親英派に報酬を与え、マウマウを罰するために用いられた。これにより、独立時にキクユ族の約3分の1が借地権を失い、無産階級となった。マウマウ蜂起は、ケニア独立運動の重要な転換点となり、イギリスの植民地支配の終焉を早める一因となったが、その過程で深刻な人権侵害が行われたことは否定できない歴史的事実である。

3.9. 北部フロンティア地区ソマリ住民投票 (1962年)

ケニア独立直前、現在のケニアの北部フロンティア地区(NFD)に居住するソマリ系住民は、イギリス政府に対し、ケニアに編入されないよう請願した。植民地政府は、ケニアのソマリ人がソマリアへの合流を望んでいるかどうかを確認するため、1962年にケニア初の住民投票を実施することを決定した。

住民投票の結果、ケニアのソマリ人の86%がソマリアへの合流を望んでいることが示されたが、イギリス植民地政府はこの結果を拒否し、ソマリ人はケニアに留まることになった。この決定は、独立後のケニア政府とソマリ系住民との間に緊張関係を生み、後のシフタ戦争へと繋がった。

3.10. 独立 (1963年)

先住民ケニア人による立法評議会への初の直接選挙は1957年に行われた。

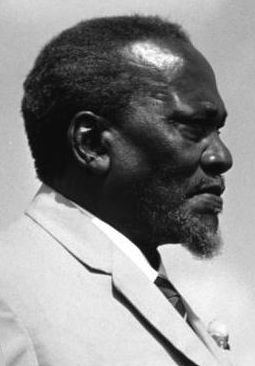

イギリスは「穏健な」地元のライバルに権力を移譲することを期待していたにもかかわらず、政府を樹立したのはジョモ・ケニヤッタ率いるケニア・アフリカ民族同盟(KANU)であった。ケニア植民地とケニア保護領は、1963年12月12日にケニア全土に独立が与えられたことで終焉を迎えた。イギリスはケニア植民地に対する主権を放棄した。ザンジバル・スルタンは、植民地の独立と同時にケニア保護領に対する主権を停止し、ケニア全土が一つの主権国家となることに同意した。こうしてケニアは、イギリスのケニア独立法1963に基づき独立国となった。1964年12月12日、ケニアは「ケニア共和国」の名の下に共和国となった。独立時の政治状況は、長年の植民地支配からの解放という高揚感と、新たな国家建設への期待に満ちていたが、同時に民族間の対立や経済的課題も抱えていた。ジョモ・ケニヤッタは、そのカリスマ性と指導力で独立を主導し、初代大統領として国家の基礎を築いた。

3.11. ジョモ・ケニヤッタ政権 (1963年 - 1978年)

1964年12月12日、ケニア共和国が宣言され、ジョモ・ケニヤッタがケニアの初代大統領に就任した。ケニヤッタ政権下で、ケニアは「アフリカ社会主義」を掲げつつも、実際には西側寄りの資本主義的経済政策を推進し、一定の経済成長を達成した。国家建設の努力としては、教育の普及、インフラ整備、農業開発などが進められた。しかし、政権運営は次第に権威主義的傾向を強め、野党ケニア人民同盟(KPU)は1969年のキスム虐殺後に非合法化され、ケニア・アフリカ民族同盟(KANU)による事実上の一党支配体制が確立された。ケニヤッタとその家族は、1963年以降の不動産の大量購入を通じて私腹を肥やし、汚職が政府、公務員、財界全体に蔓延した。彼らの中央州、リフトバレー州、海岸州での土地取得は、土地を持たないケニア人の間で大きな怒りを引き起こした。ケニヤッタ家は、大統領の地位を利用して土地取得に関する法的・行政的障害を回避した。また、ケニヤッタ家は沿岸部のホテル事業にも多額の投資を行い、ケニヤッタ自身もレオナルド・ビーチ・ホテルを所有していた。

民族融和政策も試みられたが、ケニヤッタ自身の出身であるキクユ族への富の集中や権力の偏在は、他の民族集団の不満を招き、民族間の格差や対立の火種を残した。ケニア独立10周年の際には、その功績と問題点が浮き彫りになった。1973年12月の『ニューヨーク・タイムズ』紙の記事は、ケニヤッタの指導力と、ケニアが現実主義と保守主義のモデルとして台頭したことを称賛した。ケニアのGDPは年率6.6%で増加し、人口増加率3%以上を上回っていた。しかし、アムネスティ・インターナショナルはこの記事に対し、人権侵害という代償のもとでの安定であると反論した。オギンガ・オディンガが始めた野党、ケニア人民同盟(KPU)はキスム虐殺後の1969年に禁止され、KPUの指導者たちは国連人権宣言に著しく違反する形で、裁判なしに拘留され続けていた。ケニア学生連合、エホバの証人、そしてすべての野党は非合法化された。ケニヤッタは1978年8月22日に死去するまで統治した。

3.12. ダニエル・アラップ・モイ政権 (1978年 - 2002年)

ケニヤッタの死後、副大統領であったダニエル・アラップ・モイが第2代大統領に就任した。モイは、1979年、1983年(軍事クーデター未遂事件の直接の結果として1年早く実施された)、1988年の選挙で無投票当選し、大統領職を維持した。これらの選挙はすべて一党制憲法下で行われた。1982年6月には憲法改正により、ケニア・アフリカ民族同盟(KANU)が唯一の合法政党とされ、一党独裁体制が法制化された。モイ政権は、前政権から引き継いだ権威主義的統治をさらに強化し、反対派や批判勢力に対する弾圧を強めた。人権抑圧、言論統制が横行し、経済は停滞、汚職も深刻化した。

1980年のガリッサ虐殺に続き、ケニア軍は1984年にワジール県で数千人の民間人に対してワガラ虐殺を犯した。この残虐行為に関する公式調査は2011年に命じられた。

1988年の選挙では、有権者が秘密投票ではなく、支持する候補者の後ろに並ぶというムロロンゴ(行列)方式が導入された。これは非常に非民主的な政権の頂点と見なされ、憲法改正を求める広範な運動を引き起こした。唯一の政党のみを認める条項を含むいくつかの論争の的となった条項は、その後の数年間で変更された。

3.12.1. 複数政党制導入と政治改革の試み

1990年代に入ると、冷戦終結の影響や国内外からの民主化要求の高まりを受け、モイ政権は複数政党制の再導入を余儀なくされた。1991年、ケニアは26年間の単一政党支配の後、複数政党制に移行した。1992年10月28日、モイは任期終了の5ヶ月前に議会を解散した。その結果、大統領だけでなく議会の全議席の選挙準備が始まった。選挙は1992年12月7日に予定されていたが、遅延により12月29日に延期された。与党KANUの他、選挙に参加した政党には民主主義回復フォーラム・ケニア(FORD Kenya)や民主主義回復フォーラム・アシリ(FORD Asili)などがあった。この選挙は、反対派への大規模な脅迫や選挙管理委員への嫌がらせが特徴であった。大統領が権力を維持するために選挙結果を不正操作したと非難されたため、民族間の暴力によって経済危機が引き起こされた。この選挙は、モイの指導力とKANU支配の終焉の始まりを意味するケニアの転換点となった。モイは大統領職を維持し、ジョージ・サイトティが副大統領となった。権力を維持したものの、KANUは100議席を獲得し、6つの野党に88議席を失った。1992年の選挙は、25年以上にわたるKANU支配の後、複数政党制の始まりを示した。選挙後の小競り合いに続き、5,000人が死亡し、さらに75,000人が家を追われた。

続く5年間で、次の選挙に備えて多くの政治同盟が結成された。1994年、ジャラモギ・オギンガ・オディンガが死去し、いくつかの連合が彼のFORD Kenya党に加わり、新党「統一国民民主同盟」を結成した。この党は意見の不一致に悩まされた。1995年、リチャード・リーキーはサフィナ党を結成したが、1997年11月まで登録を拒否された。1996年、KANUはモイがもう一期大統領を務めることを可能にするために憲法を改正した。その後、モイは再選を目指し、1997年に5期目の当選を果たした。彼の勝利は、主要な反対派であるムワイ・キバキとライラ・オディンガによって不正であると強く批判された。この勝利の後、モイは憲法上、次の大統領任期を務めることが禁じられた。1998年から、彼は2002年の選挙でウフル・ケニヤッタが選出されるよう、国の後継者政治に影響を与えようとした。

複数政党制導入後も、選挙は不正や暴力が頻発し、民主化は遅々として進まなかった。野党は分裂を繰り返し、モイ政権の巧みな分断工作もあって、政権交代は容易ではなかった。しかし、市民社会の成長や国際社会からの圧力は、徐々に政治改革への道を切り開いていった。モイ政権末期には、経済のさらなる悪化と汚職の蔓延に対する国民の不満が頂点に達し、2002年の選挙での政権交代へと繋がった。

3.13. ムワイ・キバキ政権 (2002年 - 2013年)

モイがウフル・ケニヤッタを後継者とする計画は失敗し、野党連合「国民虹の連合(NARC)」から立候補したムワイ・キバキが大統領に選出された。デビッド・アンダーソン(2003年)は、この選挙は国内外の監視団によって自由かつ公正であると判断され、ケニアの民主的進化における転換点を示したようだと報告している。

キバキ政権は、経済成長の回復、汚職撲滅、教育改革などを掲げ、特に初等教育の無償化などの成果を上げた。しかし、政権内部の対立や汚職問題は依然として残り、国民の期待に応えられたとは言い難かった。2005年、ケニア国民は1963年の独立憲法を新しい憲法に置き換える計画を拒否した。その結果、2007年の選挙は旧憲法が定める手続きに従って行われた。

3.13.1. 2007年大統領選挙とケニア危機

2007年の大統領選挙は、キバキ大統領の再選が発表されたものの、野党指導者ライラ・オディンガが不正選挙を主張し、これを不服とする大規模な抗議行動と民族間の暴力(ケニア危機)が発生した。この危機では1,500人以上が死亡し、60万人が国内避難民となるなど、ケニア独立後最悪の政治的混乱となった。国際社会の仲介(元国連事務総長コフィー・アナンなど)により、キバキ大統領とオディンガ首相による連立政権が樹立され、危機は収拾された。この危機は、ケニア社会における民族対立の根深さと、政治制度の脆弱性を露呈させた。

3.13.2. 2010年新憲法制定

ケニア危機を教訓として、国民的合意形成の努力がなされ、2010年8月、国民投票により新憲法が承認、制定された。この新憲法は、大統領権限の大幅な縮小、首相職の廃止、司法の独立強化、地方分権の推進(47のカウンティ(州)設置)、権利章典の拡充などを主要な内容とし、ケニアの民主主義とガバナンスの向上に大きく貢献するものと期待された。特に、大統領権限の抑制と権力分立の明確化は、過去の権威主義的統治への反省を踏まえたものであった。また、土地問題や歴史的不正義に対処するための条項も盛り込まれ、社会正義の実現への一歩とされた。

2011年、ケニアはテロ組織アル・シャバブと戦うためにソマリアへの派兵を開始した。2011年半ば、2期連続の雨季の降雨不足が、東アフリカで60年ぶりの最悪の旱魃を引き起こした。北西部のトゥルカナ県は特に影響を受け、その結果、地元の学校は閉鎖された。この危機は、協調的な救援活動のおかげで2012年初頭には終息したと報告された。その後、援助機関は、灌漑用水路の掘削や植物の種の配布など、復興イニシアチブに重点を移した。

3.14. ウフル・ケニヤッタ政権 (2013年 - 2022年)

キバキの任期が2013年に終了した後、ケニアは2010年憲法制定後初の総選挙を実施した。ウフル・ケニヤッタ(ジョモ・ケニヤッタの息子)が、論争のあった選挙結果で勝利し、野党指導者ライラ・オディンгаによる請願につながった。最高裁判所は選挙結果を支持し、ケニヤッタはウィリアム・ルトを副大統領として任期を開始した。この判決にもかかわらず、最高裁判所と最高裁判所長官は、大統領の権力を抑制できる強力な機関と見なされた。

ケニヤッタ政権は、国家開発計画「ビジョン2030」に基づき、インフラ開発(標準軌鉄道SGR建設など)、保健、教育、デジタル化の推進などを主要政策として掲げた。経済成長は一定の成果を上げたものの、汚職問題や、特に中国からの巨額の借款による債務問題が深刻化した。

3.14.1. 主要政策と社会経済的変化

ウフル・ケニヤッタ政権は、大規模なインフラプロジェクト(特に中国の支援による標準軌鉄道(SGR)の建設)を推進し、経済成長と雇用創出を目指した。保健分野では、無料の妊産婦ケアプログラムが導入され、教育分野では、教育アクセスの改善が図られた。しかし、これらの政策は巨額の公的債務増大を招き、特に中国への依存度を高めたとの批判もある。また、開発の恩恵は一部に偏り、依然として高い失業率や貧困、格差問題が社会不安の要因となった。汚職問題も深刻で、政権の信頼性を揺るがした。

3.14.2. 2017年大統領選挙の論争

2017年の大統領選挙では、ケニヤッタが再選されたが、再び野党指導者ライラ・オディンガが選挙管理委員会の不正管理とケニヤッタ及びその党による不正操作を非難し、最高裁判所に結果を提訴した。最高裁判所は選挙結果を無効とする画期的な判決を下し、これはアフリカで大統領選挙結果が無効とされた数少ない例の一つとなった。この判決は、最高裁判所が独立した機関としての地位を固めるものであった。その結果、ケニアは大統領選挙の再選挙を行い、オディンガが不正を理由に参加を拒否した後、ケニヤッタが勝利した。

2018年3月、ケニヤッタと長年の政敵であったオディンガとの歴史的な握手は、和解の時代を示し、経済成長と安定の向上につながった。2019年から2021年にかけて、ケニヤッタとオディンガは、「ビルディング・ブリッジズ・イニシアティブ」(BBI)と名付けられたケニア憲法の大幅な改正を推進するために協力し、その努力は包摂性を向上させ、しばしば選挙後の暴力を引き起こす国の勝者総取り選挙制度を克服するためのものだと述べた。BBI提案は、首相と2人の副首相、野党の公式指導者の創設、選出された国会議員の中から閣僚を選出することへの回帰、最大70の新しい選挙区の設置、最大300人の非選出議員の追加(「アファーマティブ・アクション」計画に基づく)など、立法府と行政府の広範な拡大を求めた。

批判者たちは、これを政治的王朝に報い、副大統領ウィリアム・ルト(オディンガの次の大統領選のライバル)の努力を鈍らせ、負債を抱えた国に例外的な費用で政府を肥大化させる不必要な試みと見なした。最終的に、2021年5月、ケニア高等裁判所は、BBI憲法改正の取り組みは真の国民発議ではなく、政府の取り組みであるため、違憲であるとの判決を下した。裁判所はケニヤッタの試みを厳しく批判し、彼が個人的に訴えられるか、あるいは弾劾される可能性さえある根拠を示した(ただし、BBIを可決した議会がそうする可能性は低かった)。この判決は、間もなく退任するケニヤッタと、大統領選への出馬が予想されるオディンガ双方にとって大きな敗北と見なされたが、オディンガの将来の大統領選のライバルであるルトにとっては恩恵となった。2021年8月20日、ケニア控訴裁判所は、BBI事務局が上訴した2021年5月の高等裁判所の判決を再び支持した。

3.15. ウィリアム・ルト政権 (2022年 - 現在)

2022年8月、副大統領ウィリアム・ルトが大統領選挙で僅差で勝利した。彼は投票の50.5%を獲得した。主なライバルであるライラ・オディンガは48.8%の票を得た。2022年9月13日、ウィリアム・ルトはケニアの第5代大統領として宣誓就任した。ルト政権は、経済再建、生活費高騰対策、社会福祉政策などを初期の主要課題として掲げている。「ボトムアップ経済」をスローガンに、低所得者層や中小企業への支援を重視する姿勢を示している。しかし、高いインフレ率、公的債務問題、干ばつによる食糧危機など、多くの困難な課題に直面している。2024年、ルトとケニア・クワンザ連合は、ケニア財政法案2024をめぐり、民衆の抗議に直面した。この抗議デモは、増税案に対する国民の強い反発を示すものであり、政権運営の厳しさを浮き彫りにした。

4. 地理

ケニアは58.04 万 km2の面積を持ち、世界で47番目に広い国である(マダガスカルに次ぐ)。北緯5度から南緯5度、東経34度から42度の間に位置する。インド洋沿岸から、低平な平野が中央高地へと隆起し、そこは大地溝帯(ケニア地溝帯)によって二分されている。肥沃な高原がヴィクトリア湖周辺と東側に広がっている。

ケニア高地はアフリカで最も成功した農業生産地域の一つである。高地にはケニアの最高地点であり、大陸で二番目に高い山であるケニア山があり、その標高は5199 mに達し、氷河が存在する。タンザニア国境の南にはキリマンジャロ山(5895 m)をケニアから見ることができる。国土の大部分は標高1100 mから1800 mの高原となっている。東部には平野が広がり、北西部にはケニアと南スーダン、エチオピアとの係争地で、ケニアが実効支配するイレミ・トライアングルがある。

4.1. 気候

ケニアの気候は、沿岸部の熱帯気候から内陸部の温帯気候、そして北部および北東部の乾燥気候まで多様である。この地域は毎月かなりの日照量がある。高地の内陸部では、夜間や早朝は通常涼しい。

「大雨季」は3月/4月から5月/6月にかけて発生する。「小雨季」は10月から11月/12月にかけて発生する。降雨は時折激しく、しばしば午後や夕方に降る。気候変動は雨季の自然なパターンを変化させており、小雨季の延長を引き起こし、洪水をもたらし、干ばつサイクルを10年ごとから毎年の出来事に短縮し、2008-09年のケニア旱魃のような深刻な干ばつを引き起こしている。

熱帯雨のこれらの月々を通して気温は高いままである。最も暑い時期は2月と3月で、大雨季へと続き、最も寒いのは7月で、8月中旬まで続く。

4.2. 野生生物

ケニアは、マサイマラ国立保護区を含む野生生物の生息地にかなりの面積を割いており、そこではヌーや他のウシ科の動物が大規模な年一度の移動に参加している。100万頭以上のヌーと20万頭のシマウマがマラ川を渡る移動に参加している。

アフリカの「ビッグファイブ・ゲーム」(ライオン、ヒョウ、アフリカスイギュウ、サイ、アフリカゾウ)はケニア、特にマサイマラで見ることができる。他の多くの野生動物、爬虫類、鳥類が国内の国立公園や動物保護区で見られる。年間を通じての動物の移動は6月から9月にかけて行われ、何百万もの動物が参加し、貴重な外国人観光客を魅了している。200万頭のヌーが、隣国タンザニアのセレンゲティからケニアのマサイマラまで、食料と水を求めて常に時計回りに2900 kmの距離を移動する。このヌーのセレンゲティ大移動は、アフリカの自然七不思議の一つに数えられている。

ケニアは2019年の森林景観保全指数で平均スコア4.2/10を記録し、172カ国中133位にランクされた。

4.3. 環境問題と保全

ケニアは、森林破壊、土壌浸食、水不足、野生動物の密猟、気候変動の影響といった多くの深刻な環境問題に直面している。急速な人口増加と貧困は、森林伐採や農地拡大による自然環境への圧力を高めている。特に、燃料としての木材利用や違法伐採は森林減少の大きな原因となっている。土壌浸食は、不適切な農法や過放牧によって悪化し、農業生産性の低下や水質汚染を引き起こしている。水不足は、特に乾燥・半乾燥地域で深刻であり、気候変動による降雨パターンの変化がこれをさらに悪化させている。野生動物の密猟、特に象牙やサイの角を目的としたものは、依然として大きな脅威であり、生物多様性の損失につながっている。

これらの問題に対処するため、ケニア政府は国立公園や保護区の設定、植林活動の推進、持続可能な土地利用計画の策定、密猟対策の強化など、様々な保全努力を行っている。また、再生可能エネルギーの導入促進や気候変動適応策も進められている。国際機関やNGO、地域コミュニティと連携した取り組みも活発であり、ワンガリ・マータイが創設したグリーンベルト運動のような市民レベルでの環境保全活動は国際的にも高く評価されている。しかし、資金不足、法執行能力の限界、汚職などが効果的な対策を妨げている側面もあり、持続可能な開発と環境保全の両立は依然として大きな課題である。2017年、ケニアは使い捨てビニール袋を禁止し、当局によれば国民の80%がこの禁止に従っている。その後、2020年には公園や森林を含む保護地域での使い捨てプラスチックの禁止が拡大された。2023年7月に可決された法律は、企業に対し、ケニア市場に導入する製品によって引き起こされる汚染と環境への影響を、個別または共同スキームを通じて積極的に削減することを義務付けている。以前の慣行とは異なり、企業は現在、2018年に政府が設立したPetcoイニシアチブのような廃棄物収集およびリサイクルイニシアチブへの参加を義務付けられている。

5. 政治

ケニアは、複数政党制による大統領制の立憲共和制であり、代表民主制を採用している。大統領は国家元首であると同時に行政府の長でもある。行政府が行政権を行使する。立法権は政府、国民議会、および元老院の両方に与えられている。司法府は行政府および立法府から独立している。特にダニエル・アラップ・モイ元大統領の在任中、行政府が司法府の事柄にますます干渉しているという懸念が高まっていた。

トランスペアレンシー・インターナショナルの腐敗認識指数(CPI)によると、ケニアは汚職レベルが高い。これは、さまざまな国における公共部門の汚職の蔓延度を測ろうとする指標である。2019年、同国はこの指数で180カ国中137位にランクされ、スコアは100点満点中28点であった。しかし、ケニア政府による汚職抑制に関するいくつかのかなり重要な進展があり、例えば、新しく独立した倫理・腐敗防止委員会(EACC)の設立などがある。

1997年に行われた総選挙後、ケニア憲法のより包括的な改正への道を開くために設計されたケニア憲法改正法が国会で可決された。

2002年12月、ケニアは民主的で開かれた選挙を実施し、ほとんどの国際監視団によって自由かつ公正であると判断された。2002年の選挙は、独立以来国を統治してきたケニア・アフリカ民族同盟(KANU)から、政党連合である国民虹の連合(NARC)へと権力が平和的に移行したという点で、ケニアの民主的進化における重要な転換点となった。

ムワイ・キバキ大統領の下で、新しい与党連合は経済成長の創出、汚職との戦い、教育の改善、憲法の改正に努力を集中すると約束した。これらの約束のいくつかは達成された。初等教育は無償である。2007年、政府は2008年から中等教育が大幅に助成され、政府がすべての授業料を負担すると声明を発表した。

5.1. 政治体制

ケニアの政治体制は、2010年に制定された新憲法に基づいている。この憲法は、大統領の権限を抑制し、権力分立を強化することを目的としており、立法、司法、行政の三権分立を明確に規定している。大統領は国民の直接選挙で選ばれ、任期は5年で再選は1度のみ可能である。行政府の長として閣僚を任命し、行政を統括する。立法府は二院制で、国民議会(下院)と元老院(上院)から構成される。国民議会議員は小選挙区から、元老院議員は各カウンティ(州)から選出される。司法府は独立しており、最高裁判所を頂点とする階層構造を持つ。新憲法はまた、地方分権を大幅に推進し、47のカウンティに大きな自治権を与えている。憲法上の基本原則としては、法の支配、人権尊重、民主主義、国民参加などが掲げられている。

5.2. 主要政党と選挙

ケニアは複数政党制を採用しており、多数の政党が存在するが、選挙では有力な政党連合が形成されることが多い。主要な政党は、特定の民族集団を支持基盤とすることが多く、これが政治的不安定要因となることもある。近年の主要な政党連合としては、ウィリアム・ルト大統領率いるケニア・クワンザ(Kenya Kwanza)や、ライラ・オディンガが主導してきたアジミオ・ラ・ウモジャ(Azimio La Umoja)などがある。これらの政党や連合は、経済政策、社会政策、ガバナンス改革などを巡って政策を競い合っている。

大統領選挙と総選挙(国民議会議員、元老院議員、カウンティ知事、カウンティ議会議員など)は5年ごとに行われる。選挙はしばしば熾烈な争いとなり、不正疑惑や選挙後の暴力事件が発生することもあった。2007年の大統領選挙後の混乱はその典型例である。しかし、2010年新憲法の制定や選挙管理委員会の改革などにより、選挙の透明性や公正性は徐々に向上しつつある。最高裁判所が2017年の大統領選挙結果を無効とする判決を下したことは、司法の独立性を示す象徴的な出来事であった。

5.3. 人権

ケニアの人権状況は、2010年の新憲法制定により法的な保障が強化されたものの、依然として多くの課題を抱えている。表現の自由や集会の自由は概ね認められているが、時に政府による圧力が加えられることもある。少数派の権利、特にLGBTの権利は法的に保障されておらず、社会的な差別も根強い。同性愛行為はケニアでは違法であり、通常、最高14年の懲役刑が科される。ピュー研究所による2020年の調査によると、ケニア人の83%が同性愛は社会的に受け入れられるべきではないと考えている。2015年にバラク・オバマ大統領と共同記者会見で演説した際、ケニヤッタ大統領は同性愛者の権利に対するケニアのコミットメントを保証することを拒否し、「同性愛者の権利の問題は実際には問題ではない...しかし、私たちが共有していないことを認めなければならないいくつかのことがある。私たちの文化、私たちの社会は受け入れない」と述べた。

司法へのアクセスは、特に貧困層や地方住民にとっては依然として困難な場合がある。警察による暴力や超法規的殺害、強制失踪の問題も指摘されており、人権団体からの批判が絶えない。2008年11月、ウィキリークスは、ケニア警察によるギャングの超法規的殺害を記録した「血の叫び」報告書を国際的に広く注目させた。この報告書で、ケニア国家人権委員会(KNCHR)は、これらの強制失踪や超法規的殺害は、政治指導部と警察によって認可された公式の方針であるように見えると、主要な調査結果「e)」で報告した。ジェンダーに基づく暴力、特に女性や少女に対する暴力も深刻な問題であり、政府や市民社会による対策が続けられている。ケニア国家人権委員会や多数のNGOが人権擁護と啓発活動に積極的に取り組んでいる。

6. 国際関係

ケニアは、アフリカ大湖沼地域のスワヒリ語を話す近隣諸国と緊密な関係を築いている。ウガンダおよびタンザニアとの関係は概して良好であり、これら三国は東アフリカ共同体(EAC)への共通の加盟を通じて経済的および社会的統合に向けて協力している。

ソマリアとの関係は歴史的に緊張しているが、イスラム主義武装勢力に対する軍事協力も行われている。ケニアはイギリスと良好な関係を維持している。ケニアはアフリカおよび世界で最も親米的な国の一つである。

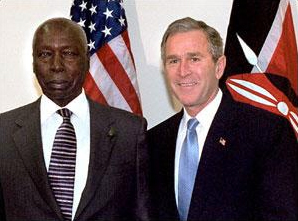

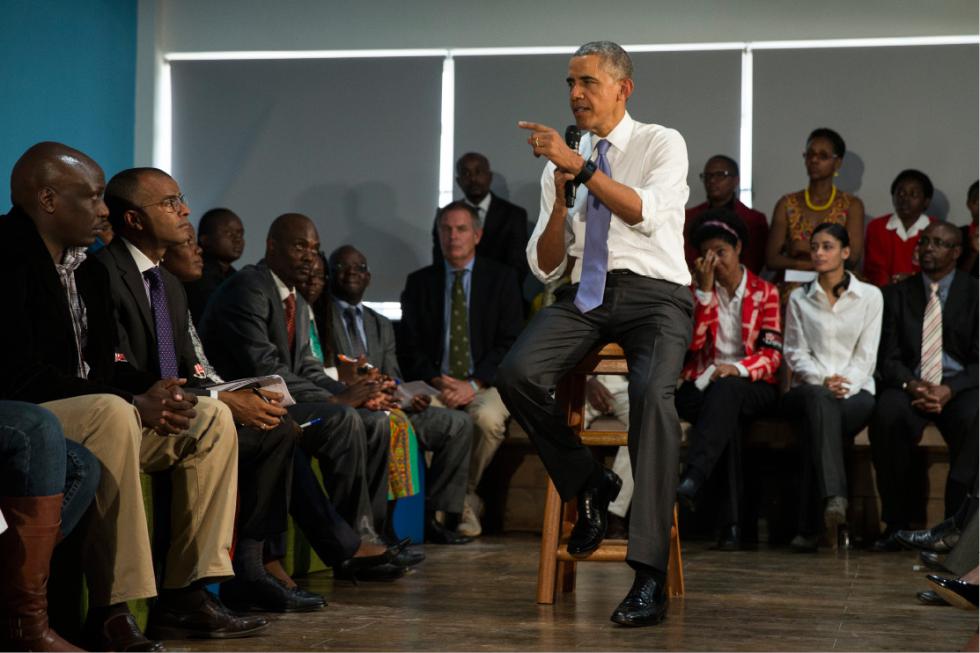

2007年の選挙後の混乱に関連して、ケニヤッタ大統領とウィリアム・ルト副大統領の両名について、2013年に国際刑事裁判所(ICC)の公判期日が予定されていたため、父親がケニア人であるアメリカ大統領バラク・オバマは、2013年半ばのアフリカ歴訪の際にケニアを訪問しないことを選択した。その夏遅く、ケニヤッタはロシアに立ち寄った後、大統領としてアメリカを訪問することなく、習近平国家主席の招待で中国を訪問した。2015年7月、オバマはケニアを訪問し、在任中に同国を訪問した初のアメリカ大統領となった。

イギリス陸軍ケニア訓練部隊(BATUK)は、大地溝帯の乾燥した険しい地形でイギリス陸軍歩兵大隊の訓練に使用されている。

ケニアは、国際連合、アフリカ連合、コモンウェルス、世界銀行、国際通貨基金、世界貿易機関、COMESA、国際刑事裁判所など、他の国際機関のメンバーである。また、アメリカ合衆国の主要な非NATO同盟国でもある。

6.1. 周辺国との関係

ケニアは、東アフリカ共同体(EAC)の加盟国として、タンザニア、ウガンダ、ルワンダ、ブルンジ、南スーダン、コンゴ民主共和国といった周辺国と経済的、政治的、社会的に緊密な協力関係を築いている。EACは、関税同盟、共同市場、将来的には通貨同盟や政治連合を目指しており、域内貿易の活性化、インフラ整備、人的交流の促進に努めている。一方で、ソマリアとは、国境問題や過激派組織アル・シャバブの脅威への対応、難民問題などで複雑な関係が続いている。ケニアはソマリアの安定化努力に軍事的に関与しているが、これがケニア国内でのテロ事件のリスクを高める要因ともなっている。エチオピアとは、伝統的に友好関係にあり、国境地域の安全保障やインフラ整備(LAPSSET回廊計画など)で協力している。南スーダンとは、独立を支援し、石油パイプライン構想などで経済的結びつきも期待されているが、同国の国内情勢の不安定さが協力の進展を妨げている。

6.2. 主要国との関係

ケニアは、旧宗主国であるイギリスと歴史的、経済的、文化的に深い関係を維持している。イギリスは主要な貿易相手国であり、開発援助や軍事協力も行われている。アメリカ合衆国とは、テロ対策、経済協力、民主化支援などの分野で戦略的パートナーシップを築いている。特に「アフリカの角」地域の安定化において、ケニアはアメリカにとって重要な役割を担っている。近年、中国との関係が急速に拡大しており、中国はインフラ整備(標準軌鉄道、港湾、道路など)における最大の投資国および融資国となっている。これにより経済発展が進む一方で、債務問題や中国製品の流入による国内産業への影響、労働問題などが懸念されている。その他、ドイツ、フランスなどの欧州連合(EU)諸国や、インド、アラブ首長国連邦なども重要な貿易・投資相手国である。

6.3. 日本との関係

ケニアと日本は、1963年のケニア独立と同時に外交関係を樹立して以来、良好な友好協力関係を維持している。日本は、ケニアに対して政府開発援助(ODA)を通じた経済協力・技術支援を長年にわたり実施しており、特にインフラ整備(道路、港湾、電力など)、農業開発、保健医療、教育、人材育成といった分野に重点を置いている。モンバサ港開発、オルカリア地熱発電所開発、ナイロビ市内の道路網整備などは日本の支援による代表的なプロジェクトである。また、国際協力機構(JICA)はケニアに事務所を置き、専門家派遣や研修員受け入れ、青年海外協力隊の派遣などを通じて、ケニアの国づくりに貢献してきた。

経済面では、日本はケニアからコーヒー、紅茶、切り花などを輸入し、ケニアへは自動車や機械類などを輸出している。近年は日本企業のケニアへの進出も徐々に増加しており、特に再生可能エネルギー分野やICT分野での協力が期待されている。文化交流も行われており、日本文化の紹介イベントやスポーツ交流(特にマラソン)などが両国民の相互理解を深めている。

在ケニア日本国大使館はナイロビに、駐日ケニア大使館は東京に設置されている。

- 在留日本人数 - 681人(2022年10月時点)

- 在日ケニア人数 - 897人(2021年6月時点)

2009年には駐日ケニア大使館の用地購入を巡る汚職疑惑事件(在日ケニア大使館汚職事件)が起こり、翌年、モーゼス・ウェタングラ外務大臣(当時)が辞任した(後に復職)。日本政府から好立地で無料の大使館用地の提示があったにもかかわらず、東京都目黒区の敷地を大使館用地として市場価格より高い金額で現金購入したことが問題とされた。

7. 軍事

ケニア国防軍(KDF)は、ケニアの軍隊である。ケニア陸軍、ケニア海軍、ケニア空軍が国防軍を構成している。現在のケニア国防軍は、2010年ケニア憲法第241条で設立され、その構成が定められている。KDFは2012年のケニア国防軍法によって統治されている。ケニア大統領は全軍の最高司令官である。

軍隊は世界中の平和維持活動に定期的に派遣されている。さらに、2007年12月の総選挙とその後に国を巻き込んだ暴力事件の後、調査委員会であるワキ委員会はその即応性を称賛し、「その義務を十分に果たした」と判断した。しかし、エルゴン山地域での反乱鎮圧作戦中や、マンデラ県中央部での人権侵害の深刻な申し立てがあった。

ケニアの軍隊は、国内の多くの政府機関と同様に、汚職疑惑によって汚染されてきた。軍隊の活動は伝統的に「国家安全保障」という遍在する毛布によって覆い隠されてきたため、汚職は公衆の目から隠され、したがって公の精査や悪評の対象となることは少なかった。これは最近変化した。ケニアの基準では前例のない暴露において、2010年には、採用や装甲兵員輸送車の調達に関して信頼できる汚職の申し立てがなされた。さらに、特定の調達決定の知恵と慎重さが公に疑問視されている。

ケニア国防軍の主な任務は、国土の防衛、主権と領土保全の維持、国内の治安維持支援、災害救助、そして国際平和維持活動への参加である。近年は、隣国ソマリアのイスラム過激派組織アル・シャバブの脅威に対処するため、ソマリア国内での軍事作戦にも参加している。軍事装備は、西側諸国からの供与や購入に加え、近年では中国や東欧諸国からの導入も見られる。

8. 行政区画

ケニアは、2010年憲法に基づき、47の半自治的なカウンティ(州に相当)に分割されている。これらのカウンティは知事が率いており、地方行政の第一級区分を形成する。各カウンティは、独自の議会を持ち、憲法と法律で定められた範囲内で立法権と行政権を有する。地方分権化は、資源配分の公平化、地域住民の政治参加促進、地域開発の効率化などを目的としている。

ケニアの最小の行政単位はロケーションと呼ばれる。ロケーションはしばしば選挙区と一致する。ロケーションは通常、その中央の村/町の名前にちなんで名付けられる。多くの大きな町はいくつかのロケーションで構成されている。各ロケーションには、州によって任命された首長がいる。

選挙区は選挙上の区割りであり、各カウンティは全数の選挙区で構成される。2010年に暫定境界委員会が結成され、選挙区を見直し、その報告書で追加の80選挙区の創設を勧告した。2013年の選挙以前は、ケニアには210の選挙区があった。

8.1. カウンティ(州)と地方政府

2010年憲法により導入された47のカウンティは、ケニアの地方自治の基本単位である。各カウンティには、直接選挙で選ばれる知事(Governor)とカウンティ議会(County Assembly)が設置され、地方行政を担う。カウンティ政府は、保健、農業、初等教育、地方道、水供給、商業ライセンスなど、多岐にわたる分野の行政サービスを提供する責任を負う。中央政府からの財源移転や、カウンティ独自の歳入によって運営される。47のカウンティは以下の通りである(アルファベット順)。

バリンゴ、ボメット、ブンゴマ、ブシア、エルゲーヨ=マラクウェト、エンブ、ガリッサ、ホマ・ベイ、イシオロ、カジアド、カカメガ、ケリチョ、キアンブ、キリフィ、キリニャガ、キシイ、キスム、キツイ、クヮле、ライキピア、ラム、マチャコス、マクエニ、マンデラ、マルサビット、メルー、ミゴリ、モンバサ、ムランガ、ナイロビ、ナクル、ナンディ、ナロク、ニャミラ、ニャンダルア、ニェリ、サンブル、シアヤ、タイタ=タヴェタ、タナ川、タラカ=ニシ、トランス・ンゾイア、トゥルカナ、ウアシン・ギシュ、ヴィヒガ、ワジール、西ポコット。

各カウンティは、地理的条件、人口規模、経済基盤、民族構成などが大きく異なり、それぞれが独自の課題と可能性を抱えている。地方分権の進展は、地域間の格差是正や住民参加の促進に貢献することが期待されているが、財政基盤の脆弱性、人材不足、中央政府との権限分担の曖昧さといった課題も指摘されている。

8.2. 主要都市

ケニアの主要都市には、首都であり最大の都市であるナイロビ、インド洋に面する港湾都市で第二の都市であるモンバサ、ヴィクトリア湖岸の主要都市であるキスムなどがある。

- ナイロビ:ケニアの政治、経済、文化の中心地。標高約1700 mの高原に位置し、比較的冷涼な気候である。多くの国際機関の地域本部やアフリカ本部が置かれ、国際的なビジネスハブとしても機能している。一方で、急速な都市化に伴うスラムの拡大や交通渋滞、治安問題なども抱えている。

- モンバサ:東アフリカ最大の港を有し、ケニア及び内陸国への玄関口として重要な役割を担う。歴史的な旧市街や美しいビーチリゾートがあり、観光都市としても人気が高い。スワヒリ文化の中心地の一つでもある。

- キスム:ヴィクトリア湖に面するケニア第三の都市。漁業や湖上交通の拠点であり、周辺地域の農産物の集散地でもある。近年、港湾施設や道路網の整備が進められている。

- ナクル:大地溝帯に位置し、ナクル湖国立公園で知られる。農業が盛んな地域の中心都市であり、近年工業化も進んでいる。

- エルドレット:ケニア西部の高原地帯に位置し、農業(特にトウモロコシや小麦)の中心地。多くの中長距離ランナーを輩出していることでも有名。

これらの都市は、それぞれ独自の経済的機能と文化的特徴を持ち、ケニアの多様性を反映している。都市化の進展は経済成長を牽引する一方で、インフラ整備の遅れ、住宅不足、環境問題といった課題も生み出している。

9. 経済

ケニア経済は、東アフリカ地域における経済の中心としての役割を担っており、過去数十年にわたり、道路、鉄道、航空、水運インフラプロジェクトや情報通信技術(ICT)への大規模投資により、着実な成長を遂げてきた。独立後、ケニアは公共投資、小規模農家による農業生産の奨励、民間産業投資へのインセンティブ供与を通じて急速な経済成長を促進した。ケニアの金融セクターは活気に満ち、十分に発展し、多様化しており、地域および世界で最も高い金融包摂性を誇っている。農業が依然としてGDPと雇用の大きな部分を占めているが、近年はサービス業、特に観光、金融、情報通信の成長が著しい。しかし、天候に左右されやすい農業への依存、高い失業率、貧富の格差、汚職などが経済発展の課題となっている。経済発展に伴う社会的側面、特に労働者の権利の保護、環境への配慮、富の公正な分配は、持続可能な成長にとって重要な考慮事項である。

ケニアへの外国投資は、経済規模や発展レベルを考えると比較的弱い。2022年時点で、ケニアの対内直接投資(FDI)残高は104.00 億 USDであり、同国のGDPのわずか9.5%に過ぎない。

ケニアの人間開発指数(HDI)は0.555(中程度)で、世界186カ国中145位にランクされている。2005年時点で、ケニア人の17.7%が1日1.25 USD未満で生活していた。2014年の最新データによると、人口の37.5%が多次元貧困の影響を受けており、さらに35.8%がその脆弱性を抱えている。2017年、ケニアは世界銀行のビジネスのしやすさ指数で92位にランクされ、2016年の113位(190カ国中)から上昇した。重要な農業セクターは最も開発が遅れており、大部分が非効率的で、労働力の75%を雇用しているのに対し、食料安全保障が確保された先進国では3%未満である。ケニアは通常、フロンティア市場、時には新興市場に分類されるが、後発開発途上国の一つではない。

2007年には経済が7%以上成長し、対外債務も大幅に削減された。しかし、2007年12月の大統領選挙をめぐる混乱の後、状況は一変した。

過去10年間の電気通信と金融活動は現在GDPの62%を占めている。GDPの22%は依然として信頼性の低い農業セクターからのものであり、これは労働力の75%を雇用している(食料安全保障を達成していない未開発経済の特徴)。人口のごく一部は食糧援助に依存している。工業と製造業は最も小さなセクターであり、GDPの16%を占めている。サービス業、工業、製造業は労働力の25%しか雇用していないが、GDPの75%に貢献している。

ケニアはまた、AGOAの下で4億ドル以上の繊維製品を輸出している。

廃止されたケニア郵便電気通信会社のような国営企業の民営化は、東アフリカで最も収益性の高い企業であるサファリコムを生み出し、大規模な民間投資により復活を遂げた。

2011年5月現在、経済見通しは良好で、主に観光、電気通信、運輸、建設の拡大と、農業、特に重要な茶セクターの回復により、4~5%のGDP成長が見込まれている。世界銀行は2012年の成長率を4.3%と推定した。

1996年3月、ケニア、タンザニア、ウガンダの大統領は東アフリカ共同体(EAC)を再設立した。EACの目的には、関税と通関制度の調和、人の自由な移動、地域インフラの改善が含まれる。2004年3月、東アフリカ3カ国は関税同盟協定に署名した。

ケニアは近隣諸国よりも金融サービス部門が発達している。ナイロビ証券取引所(NSE)は、時価総額でアフリカ第4位にランクされている。ケニアの銀行システムはケニア中央銀行(CBK)によって監督されている。2004年7月下旬現在、このシステムは43の商業銀行(2001年の48行から減少)と、住宅金融会社、4つの貯蓄貸付組合、いくつかの中核的な外国為替局を含むいくつかのノンバンク金融機関で構成されていた。

第1回ケニア・イノベーション・ウィーク(KIW)は2021年12月6日から10日まで、ナイロビのロワー・カベテにあるケニア行政学院で開催された。

9.1. マクロ経済動向

ケニアの経済は、過去数十年間、サービス業の拡大、農業の一定の貢献、そして近年ではインフラ投資とICT分野の成長に支えられ、比較的堅調な成長を示してきた。しかし、世界経済の変動、天候不順による農業生産の不安定性、政治的不確実性などが経済成長に影響を与える要因となっている。国内総生産(GDP)成長率は、2000年代後半に高い水準を記録した後、2007年の選挙後危機や世界金融危機の影響で一時的に落ち込んだが、その後回復傾向にある。2010年代には平均して5%前後の成長を維持してきたが、2020年の新型コロナウイルス感染症パンデミックにより再び打撃を受けた。

物価については、特に食料品やエネルギー価格の変動が消費者物価指数に大きな影響を与える。政府はインフレ抑制に努めているが、干ばつや国際商品価格の高騰など外的要因による物価上昇圧力に直面することも多い。失業率は、特に若年層において依然として高い水準にあり、深刻な社会問題となっている。政府は雇用創出のための政策を推進しているが、労働市場の需要と供給のミスマッチなどが課題である。

経済見通しは、世界経済の回復、国内の政治的安定、構造改革の進展などに左右される。ケニア政府は、国家開発計画「ビジョン2030」に基づき、持続的な経済成長と社会開発を目指しているが、公的債務の増大や財政赤字の拡大といったマクロ経済運営上の課題も抱えている。

| GDP | 418.40 億 USD (2012年) 市場価格。760.70 億 USD (購買力平価、2012年) |

|---|---|

| 年間成長率 | 5.1% (2012年) |

| 一人当たり所得 | 一人当たり所得 (PPP)= 1800 USD |

| 農産物 | 紅茶、コーヒー、トウモロコシ、小麦、サトウキビ、果物、野菜、乳製品、牛肉、豚肉、鶏肉、卵 |

| 工業 | 小規模消費財(プラスチック、家具、電池、繊維製品、衣類、石鹸、タバコ、小麦粉)、農産物、園芸、石油精製;アルミニウム、鉄鋼、鉛;セメント、商船修理、観光 |

9.2. 主要産業

ケニア経済を構成する核心的な産業分野は、農業、観光業、製造業、そして近年急速に成長しているサービス業(特に金融、情報通信)である。これらの産業は、GDP、雇用、外貨獲得において重要な役割を果たしている。

9.2.1. 農業

農業は、サービス業に次いでケニアの国内総生産(GDP)への貢献度が二番目に大きいセクターである。2005年には、農業(林業と漁業を含む)がGDPの24%を占め、賃金雇用の18%、輸出収入の50%を占めていた。主要な換金作物は、紅茶、園芸作物、コーヒーである。園芸作物と紅茶は主要な成長セクターであり、ケニアの全輸出の中で最も価値のある2品目である。トウモロコシのような主要食糧の生産は、天候に関連する急激な変動の影響を受けやすい。生産量の減少は定期的に食糧援助を必要とさせ、例えば2004年には、ケニアの断続的な干ばつの一つが原因であった。

国際半乾燥熱帯作物研究所(ICRISAT)が主導するコンソーシアムは、特に乾燥した地域で、農家がトウモロコシの代わりに新しいキマメの品種を栽培するのを支援することにいくらか成功している。キマメは非常に干ばつに強いため、年間降水量が650 mm未満の地域でも栽培できる。連続したプロジェクトは、地元の種子生産と流通・マーケティングのための農業ディーラーネットワークの成長を刺激することにより、豆類の商業化を奨励した。この取り組みには、生産者と卸売業者を結びつけることも含まれており、ナイロビとモンバサで地元の生産者価格を20~25%引き上げるのに役立った。キマメの商業化は現在、一部の農家が携帯電話から生産的な土地や家畜に至るまでの資産を購入することを可能にしており、彼らが貧困から抜け出すための道を開いている。

紅茶、コーヒー、サイザル麻、除虫菊、トウモロコシ、小麦は、アフリカで最も成功した農業生産地域の一つである肥沃な高地で栽培されている。家畜は、北部と東部の半乾燥サバンナで主に飼育されている。ココナッツ、パイナップル、カシューナッツ、綿花、サトウキビ、サイザル麻、トウモロコシは低地で栽培されている。ケニアは、食料安全保障を保証できる農業への投資と効率性のレベルを達成しておらず、その結果生じる貧困(人口の53%が貧困ライン以下で生活)と相まって、人口のかなりの部分が定期的に飢餓に苦しみ、食糧援助に大きく依存している。劣悪な道路、不十分な鉄道網、十分に活用されていない水上輸送、高価な航空輸送は、主に乾燥および半乾燥地域を孤立させており、他の地域の農家は市場にアクセスできないため、しばしば畑で食料を腐らせている。これは2011年8月と9月に最後に見られ、赤十字社による「ケニア人のためのケニア人」イニシアチブを促した。

ケニアの灌漑セクターは、小規模農家スキーム、中央管理型公共スキーム、民間/商業灌漑スキームの3つの組織タイプに分類される。

小規模農家スキームは、水利用者または自助グループとして運営されている個人または農民グループによって所有、開発、管理されている。灌漑は、平均0.1 haから0.4 haの個人またはグループ農場で行われる。約3,000の小規模農家灌漑スキームがあり、総面積は4.70 万 haに及ぶ。

国内には、ムウェア、ブラ、ホラ、ペルケラ、西カノ、ブニャラ、アヘロの7つの大規模な中央管理型灌漑スキームがあり、総面積は1.82 万 ha、スキームあたり平均2600 haである。これらのスキームは国家灌漑委員会によって管理されており、ケニアの灌漑地面積の18%を占めている。

大規模な民間商業農場は4.50 万 haを占め、灌漑地の40%を占めている。これらは高度な技術を利用し、特に花や野菜などの輸出市場向けの高価値作物を生産している。

ケニアは世界第3位の切り花輸出国である。ケニアの127の花卉農場の約半分は、ナイロビの北西90 kmにあるナイバシャ湖周辺に集中している。輸出を迅速化するため、ナイロビ空港には花と野菜の輸送専用ターミナルがある。

土地所有問題は、特に歴史的な土地収奪の経緯から、依然として敏感な政治・社会問題である。小規模農家の生活向上、農業技術の近代化、気候変動への適応、持続可能な農業の推進が、ケニア農業の将来にとって重要な課題となっている。

9.2.2. 観光業

ケニアの観光業は、ディアスポラの送金、農業に次いで第3位の外貨収入源である。ケニア政府観光局がケニアの観光に関する情報の維持を担当している。

主要な観光名所は、60の国立公園と動物保護区を巡るフォトサファリである。その他のアトラクションには、世界の七不思議の一つとされるマサイマラでのヌーの大移動、モンバサ、マリンディ、ラムの歴史的なモスクや植民地時代の砦、白く雪を頂いたケニア山や大地溝帯などの壮大な景色、ケリチョの茶畑、シカのコーヒー農園、タンザニア国境越しのキリマンジャロ山の素晴らしい眺め、そしてインド洋沿いのスワヒリ海岸のビーチなどがある。観光客(最も多いのはドイツとイギリスから)は、主に沿岸のビーチと動物保護区、特に南東に2.08 万 km2広がる広大なツァボ東国立公園とツァボ西国立公園に魅了されている。

観光業は多くの雇用を生み出し、地域経済の活性化に貢献しているが、外国人観光客への依存度が高く、国際情勢や治安状況、パンデミックなど外部要因の影響を受けやすい。また、観光開発による環境への負荷や、利益が必ずしも地域社会に還元されていないといった課題も指摘されている。持続可能な観光の推進、観光資源の多様化、国内観光の振興などが、今後の観光業の発展にとって重要である。

9.2.3. 製造業・工業

ケニアは低中所得国であるが、製造業はGDPの14%を占めており、工業活動はナイロビ、モンバサ、キスムの3大都市圏に集中し、穀物製粉、ビール醸造、サトウキビ圧搾などの食品加工業や、キットからの自動車組立などの消費財製造が中心である。

ケニアにはセメント生産業もある。ケニアには、輸入原油を主に国内市場向けの石油製品に加工する石油精製所がある。さらに、「ジュア・カリ」と一般に呼ばれる、実質的で拡大しているインフォーマルセクターが、家庭用品、自動車部品、農具の小規模製造に従事している。

アメリカ政府のアフリカ成長機会法(AGOA)の受益国にケニアが含まれたことは、近年の製造業を後押ししている。AGOAが2000年に発効して以来、ケニアのアメリカへの衣料品販売は、4,400万米ドルから2.70 億 USD(2006年)に増加した。製造業を強化するための他のイニシアチブとしては、資本設備やその他の原材料に対する関税の撤廃を含む、新政府の有利な税制措置がある。

2023年、ケニアは2030年の完成予定で、非課税で運営される5つの工業団地を建設中である。さらに、将来的には追加で20の工業団地を開発する意向がある。

製造業の発展は、雇用創出、技術移転、輸出多角化に貢献する可能性を秘めているが、インフラの未整備、エネルギーコストの高さ、熟練労働者の不足、国際競争の激化などが課題となっている。また、工業化に伴う環境規制の遵守も重要である。

9.3. 交通

ケニアには、カイロ・ケープタウン・ハイウェイとラゴス・モンバサ・ハイウェイの2つのトランスアフリカン自動車道が通っており、舗装路と未舗装路からなる広範な道路網がある。ケニアの鉄道システムは、国の港と主要都市を結び、隣国ウガンダと接続している。舗装された滑走路を持つ空港が15カ所ある。

近年の主要な交通インフラプロジェクトとしては、中国の支援によるモンバサ・ナイロビ標準軌鉄道(SGR)の建設と、ナイロビ・ナイバシャ間の延伸がある。これにより、貨物輸送の効率化と旅客輸送の快適性向上が期待されている。ナイロビのジョモ・ケニヤッタ国際空港は東アフリカのハブ空港として機能しており、多くの国際線が就航している。モンバサのキリンディニ港は、ケニアだけでなく、ウガンダ、ルワンダ、南スーダンなどの内陸国にとっても重要な海の玄関口である。都市部では、マタトゥと呼ばれるミニバスが庶民の足として広く利用されているが、交通渋滞や安全性の問題も指摘されている。

9.4. エネルギー

ケニアの電力供給の最大のシェアは地熱エネルギーであり、次いでタナ川上流のダムにある水力発電所、そして西部のトゥルクウェル峡谷ダムが続く。沿岸の石油火力発電所、オルカリア(ナイロビ近郊)の地熱施設、そしてウガンダからの輸入電力が残りの供給を構成している。エチオピアからの2000メガワットの送電線が完成間近である。

ケニアの設備容量は、2001年から2003年の間の1,142メガワットから2016年には2,341メガワットに増加した。1997年にケニア電力会社という名称で設立された国営のケニア電力発電会社(KenGen)が発電を担当し、ケニア電力が国内の送電および配電システムを担当している。干ばつによって水の流れが減少すると、定期的に電力不足が発生する。エネルギー自給を達成するため、ケニアは風力発電と太陽光発電(それぞれ300メガワット以上)を設置し、2027年までに原子力発電所を建設することを目指している。

ケニアはトゥルカナ県に石油埋蔵量が確認されている。タローオイルは、同国の石油埋蔵量を約10億バレルと見積もっている。さらに埋蔵量があるかどうかを確認するための探査が続けられている。ケニアは現在、すべての原油需要を輸入している。戦略的備蓄はなく、業界規制で義務付けられている石油販売業者の21日間の石油備蓄のみに依存している。石油は国の輸入総額の20%から25%を占めている。

エネルギーアクセスの公平性向上と、再生可能エネルギーへの移行は、ケニアのエネルギー政策における重要な課題である。地方の電化率は依然として低く、多くの国民が伝統的なバイオマス燃料に依存している。地熱発電は有望な国産エネルギー源として開発が進められており、風力発電や太陽光発電の導入も積極的に行われている。

9.5. 対外経済関係

ケニアは、東アフリカ共同体(EAC)の加盟国として域内経済統合を推進しており、EAC諸国が主要な貿易相手地域の一つとなっている。輸出入品目としては、輸出では紅茶、コーヒー、花卉、野菜、果物などの農産物が中心であり、輸入では石油製品、機械類、自動車、鉄鋼製品、化学製品などが多い。

主要な貿易相手国としては、伝統的にイギリス、オランダなどの欧州諸国、アメリカ合衆国、そして近隣のウガンダ、タンザニアが挙げられる。近年、中国、インド、アラブ首長国連邦(UAE)などアジア・中東諸国との貿易関係が急速に拡大している。特に中国は、ケニアにとって最大の輸入相手国であり、インフラ投資などを通じて経済的影響力を強めているが、これに伴う貿易不均衡や債務問題も指摘されている。

外国直接投資(FDI)は、農業、製造業、観光業、金融、情報通信などの分野に流入しているが、政治的不安定性や汚職、インフラの未整備などが投資の阻害要因となることもある。ケニア政府は、投資環境の改善や輸出振興策を通じて、対外経済関係の強化と多角化を目指している。

9.6. 国家開発戦略 (ケニア・ビジョン2030)

「ケニア・ビジョン2030」は、2008年に策定されたケニアの長期国家開発計画であり、2030年までにケニアを新たに産業化された中所得国へと転換させることを目標としている。この計画は、経済、社会、政治の3つの柱に基づいている。

経済の柱では、観光、農業、卸売・小売、製造業、金融サービス、ビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)、情報通信技術(ICT)を主要な成長分野と位置づけ、年間10%の経済成長率の達成と維持を目指している。社会の柱では、教育・訓練、保健、水と衛生、環境、住宅と都市化、ジェンダー、若者、スポーツ、文化の分野で、公正で質の高い社会サービスの提供と生活水準の向上を目標としている。政治の柱では、法の支配、民主主義、透明性と説明責任、公安と安全保障、紛争解決メカニズムの強化を通じて、国民中心で成果志向の、説明責任のある公正な政治システムの構築を目指している。

ビジョン2030は、5年ごとの中期計画(MTP)を通じて具体化され、推進されている。これまで、インフラ整備(標準軌鉄道、道路網、港湾、エネルギー供給など)、教育改革(初等教育無償化、新カリキュラム導入など)、保健医療サービスの拡充、地方分権化の推進など、様々なプロジェクトや政策が実施されてきた。しかし、計画の進捗は、資金調達の課題、汚職、政治的不安定、気候変動の影響、そして近年の新型コロナウイルス感染症パンデミックなど、多くの内外要因によって影響を受けている。社会経済的平等、環境持続可能性への配慮、そして全ての国民が開発の恩恵を享受できる包摂的な成長の実現が、ビジョン2030の達成に向けた重要な課題となっている。

2007年、ケニア政府は、2030年までに国をアジア経済の虎と同列に置くことを目指す経済開発プログラム「ケニア・ビジョン2030」を発表した。2013年には、ビジョン2030において気候を主要な開発問題として省略したことを見落としとして認め、国家気候変動行動計画を立ち上げた。気候・開発知識ネットワークの支援を受けて作成された200ページの行動計画は、ケニア政府の「低炭素で気候変動に強い開発経路」のビジョンを定めている。2013年3月の立ち上げ時に、計画・国家開発・ビジョン2030省の長官は、気候が今後数ヶ月で立ち上げられる更新された中期計画の中心的な問題になると強調した。これにより、行動計画のための直接的かつ強力な実施枠組みが作成され、気候変動が経済全体の問題として扱われることが保証される。さらに、ケニアは2020年12月24日に更新され、より野心的なNDCを提出し、2030年までに通常通りのシナリオと比較して温室効果ガスを32%削減し、持続可能な開発アジェンダと国の状況に沿ったコミットメントを示した。

9.7. 労働と人的資本

ケニアの労働力人口は約2,400万人で、総労働力参加率は74%である。2022年の失業率は5.6%と推定されている。しかし、特に若年層の失業率と不完全雇用率は依然として高く、深刻な社会問題となっている。農業セクターが依然として最大の雇用吸収源であるが、生産性は低く、多くはインフォーマルな雇用である。近年はサービス業、特に情報通信技術(ICT)、金融、観光などの分野で雇用が増加しているが、製造業の雇用創出は期待ほど進んでいない。

労働者の権利については、2010年憲法や関連法規で保障されているものの、実際には低賃金、劣悪な労働条件、労働組合活動への制約といった問題が依然として存在する。特に、輸出加工区(EPZ)やインフォーマルセクターで働く労働者の権利保護が課題となっている。

人的資本開発は、国家開発計画「ビジョン2030」においても重要な柱の一つと位置づけられている。政府は、教育へのアクセス拡大と質の向上、職業訓練の充実、保健医療サービスの改善などを通じて、国民の知識、スキル、健康水準の向上に努めている。初等教育の無償化や中等教育への補助金導入は、就学率向上に貢献したが、教育の質や地域間格差、高等教育・職業訓練と労働市場のニーズとのミスマッチなどが課題として残っている。世界銀行の2019年人間資本指数(HCI)によると、ケニアはHCIスコ어0.52でサハラ以南アフリカで第1位にランクされた。この指数は、就学、児童生存、学習の質、健康な成長、成人の生存といういくつかの主要指標を0から1の範囲の単一の指数に組み合わせたものである。

9.8. マイクロファイナンス

ケニアにおけるマイクロファイナンスは、特に2000年代以降、貧困層や低所得者層、小規模事業者への金融アクセスを拡大する上で重要な役割を果たしてきた。商業銀行、マイクロファイナンス機関(MFI)、貯蓄信用協同組合(SACCO)、そして近年では携帯電話を利用したモバイルマネーサービスなどが、多様な金融サービスを提供している。

特に、2007年にサファリコムが開始したモバイル送金・決済サービス「Mペサ」は、ケニアの金融包摂に革命的な変化をもたらした。Mペサは、銀行口座を持たない多くの人々にも、携帯電話を通じて容易に送金、支払い、貯蓄、小額融資といった金融サービスへのアクセスを可能にし、金融取引のコスト削減、効率化、透明性向上に貢献した。これにより、小規模ビジネスの活性化、家計の安定、貧困削減に一定の効果があったと評価されている。

政府もマイクロファイナンスの発展を支援しており、関連法規の整備や監督体制の強化、MFIへの資金供給支援などを行っている。しかし、依然として高金利、過剰債務、消費者保護の不十分さといった課題も指摘されており、持続可能で責任あるマイクロファイナンスの推進が求められている。20以上の機関が大規模なビジネスローン、特定の農業ローン、教育ローン、その他の目的のローンを提供している。さらに、以下のようなものがある。

- 緊急ローン:金利は高いが、迅速に利用可能。

- グループロローン:小規模グループ(4~5名)および大規模グループ(最大30名)向け。

- 女性向けローン:女性グループも利用可能。

約4,000万人のケニア人のうち、約1,400万人が正式なローン申請サービスを通じて金融サービスを受けることができず、さらに1,200万人が金融サービス機関へのアクセスが全くない。さらに、100万人のケニア人が金融援助を受けるために非公式なグループに依存している。

10. 社会

ケニア社会は、多様な民族、言語、宗教が共存する複雑なモザイク模様を呈している。人口構成は若年層が多く、急速な都市化も進行している。保健医療や教育の分野では一定の改善が見られるものの、依然として多くの課題を抱えている。

10.1. 人口

2019年にケニア国家統計局(KNBS)が実施した国勢調査によると、ケニアの人口は47,564,296人であった。この国は、急速な人口増加により住民の73%が30歳未満という若い人口構成となっている。過去1世紀の間に人口は290万人から4,000万人に増加した。

ナイロビには、世界最大級のスラムの一つであるキベラがある。このスラム街には、17万人から100万人が住んでいると推定されている。北部のダダーブにあるUNHCRの基地には、約50万人が収容されている。

都市化率は年々上昇しており、特に首都ナイロビへの人口集中が著しい。この急速な都市化は、住宅不足、交通渋滞、インフラ整備の遅れ、スラムの拡大といった問題を引き起こしている。人口増加率は依然として高い水準にあるが、合計特殊出生率は近年低下傾向にある。年齢構成は典型的なピラミッド型を示しており、若年層人口の多さは、教育や雇用機会の確保という点で大きな課題となっている。

| 人口 | |

|---|---|

| 年 | 百万人 |

| 1948 | 5.4 |

| 1962 | 8.3 |

| 1969 | 10.9 |

| 2000 | 31.4 |

| 2023 | 52.4 |

10.2. 民族

ケニアには多様な人口があり、アフリカの主要な民族・人種・言語グループの多くが含まれている。ケニアの民族グループの公式リストはないが、国の国勢調査で記録された民族カテゴリとサブカテゴリの数は時間とともに大幅に変化し、1969年の42から2019年には120以上に拡大した。住民のほとんどはバントゥー系民族(60%)またはナイル系民族(30%)である。クシ語派のグループも少数民族を形成しており、アラブ人、インド人、ヨーロッパ人も同様である。

ケニア国家統計局(KNBS)によると、2019年の最大の先住民族グループは、キクユ族(8,148,668人、17.1%)、ルヒヤ族(6,823,842人、14.3%)、カレンジン族(6,358,113人、13.4%)、ルオ族(5,066,966人、10.7%)、カンバ族(4,663,910人、9.8%)、ソマリ族(2,780,502人、5.8%)、キシイ族(2,703,235人、5.7%)、ミジケンダ族(2,488,691人、5.2%)、メルー族(1,975,869人、4.2%)、マサイ族(1,189,522人、2.5%)、トゥルカナ族(1,016,174人、2.1%)であった。ケニアの北東州(旧NFD)は、主に先住民族のソマリ族が居住している。外国にルーツを持つ人口には、アラブ人、アジア人、ヨーロッパ人が含まれる。

これらの民族集団は、それぞれ独自の言語、文化、伝統を持っている。民族間の関係は、歴史的に協力と対立が繰り返されてきた。特に土地や資源、政治的権力を巡る対立は、時に深刻な暴力事件に発展することもあった。2010年新憲法では、民族の多様性を尊重し、全ての民族の権利を保障することが謳われているが、民族間の融和と国民統合は依然としてケニア社会の重要な課題である。少数民族の権利擁護や、歴史的な不公正の是正に向けた取り組みも求められている。

10.3. 言語

ケニアの民族グループは通常、それぞれのコミュニティ内で母語を話す。2つの公用語である英語とスワヒリ語は、他の集団とのコミュニケーションのために様々な流暢さの度合いで使用される。英語は商業、学校教育、政府で広く話されている。都市周辺部や農村部の住民は多言語話者が少なく、農村部の多くの人々は母語しか話さない。

主にイギリス英語がケニアで使用されている。さらに、独特の現地の方言であるケニア英語が、国内の一部のコミュニティや個人によって使用されており、スワヒリ語やキクユ語のような現地のバントゥー諸語に由来する独自の特徴を含んでいる。これは植民地化以来発展しており、アメリカ英語の特定の要素も含まれている。シェン語は、一部の都市部で話されているスワヒリ語ベースの隠語である。主にスワヒリ語と英語の混合であり、言語的なコードスイッチングの一例である。

ケニアでは69の言語が話されている。ほとんどは2つの大きな語族に属している:ニジェール・コンゴ語族(バンツー諸語派)とナイル・サハラ語族(ナイル諸語派)であり、それぞれ国のバンツー系およびナイル系の人々によって話されている。クシ系およびアラブ系の少数民族は、別のアフロ・アジア語族に属する言語を話し、インド系およびヨーロッパ系の住民はインド・ヨーロッパ語族の言語を話す。

2010年憲法では、スワヒリ語が国語、スワヒリ語と英語が公用語と定められている。教育現場では、初等教育の初期段階では現地の言語が使用されることもあるが、高学年からは英語が主要な教授言語となる。スワヒリ語は、異なる民族間のコミュニケーションを円滑にするリンガ・フランカとしての役割を担っている。

10.4. 宗教

ケニア人のほとんどはキリスト教徒(85.5%)であり、そのうち33.4%がプロテスタント、20.6%がローマ・カトリック、20.4%が福音派である。ローマ・カトリックはケニアで最大の単一キリスト教宗派であり、約1,000万人の信者がいる。東アフリカ長老教会はケニアおよび周辺諸国に300万人の信者がいる。より小規模な保守的な改革派の教会として、アフリカ福音長老教会、ケニア独立長老教会、東アフリカ改革派教会がある。東方正教会には621,200人の信者がいる。ケニアは世界で最も多くのクエーカーを抱える国であり、約146,300人である。国内唯一のユダヤ教シナゴーグはナイロビにある。

イスラム教は2番目に大きな宗教であり、人口の11%を占める。ケニアのイスラム教徒の60%は海岸州に住んでおり、そこでは総人口の50%を占めている。一方、ケニアの東部州の上部は国のイスラム教徒の10%が住んでおり、そこでは彼らが多数派の宗教グループである。土着の信仰は人口の0.7%によって実践されているが、自らをキリスト教徒やイスラム教徒と認識する多くの人々も、いくつかの伝統的な信仰や習慣を維持している(宗教的混交主義)。無宗教のケニア人は人口の1.6%である。

ケニアにはヒンズー教徒も少数居住しており、その数は約60,287人、人口の0.13%と推定されている。

信教の自由は憲法で保障されており、概ね尊重されている。宗教はケニア社会において重要な役割を果たしており、教育、医療、社会福祉などの分野で宗教団体が積極的に活動している。

10.5. 保健

医療はケニアの優先度の低いセクターの一つであり、2019/2020年度の国家予算の4.8%、GDPのわずか4.59%しか割り当てられておらず、25%以上が割り当てられた教育のような優先度の高いセクターと比較して低い。これはサハラ以南のアフリカの平均4.98%や世界平均の9.83%を下回っている。

2020/21年度の国およびカウンティの保健予算分析によると、カウンティの保健支出の内訳は、政策計画および管理支援サービスが58%、治療およびリハビリテーション保健サービスが28%、予防および促進保健サービスが8%、その他のプログラムが7%であった。

医療は主に個人とその家族または雇用主が、医療提供者、国民健康保険基金、または医療保険会社への直接支払いを通じて資金提供している。追加の資金は、地方、国際、および一部の政府の社会的セーフティネット制度から提供される。公立病院は従量課金制の施設であり、カウンティおよび中央政府の歳入を大量に生み出しており、政治的で腐敗した企業となっている。

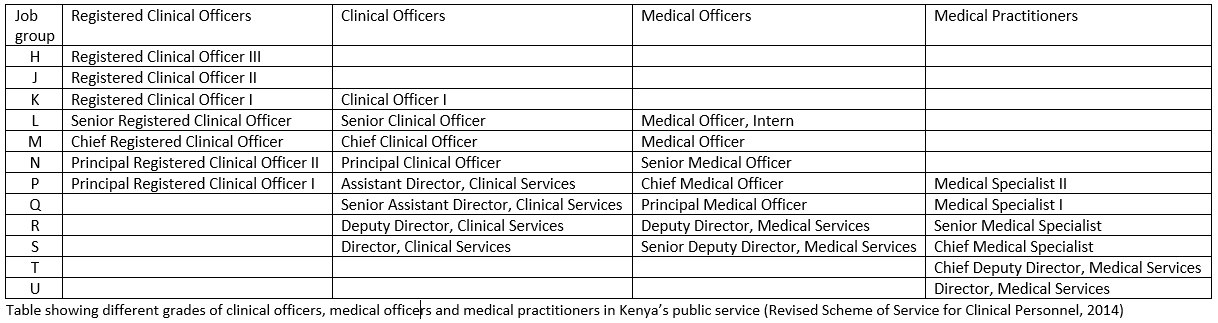

民間医療施設は多様で、非常にダイナミックであり、分類が困難であるのに対し、公的医療施設は、地域保健ワーカーが運営するコミュニティベース(レベルI)サービス、看護師が運営する診療所(レベルII施設)、臨床技師が運営する保健センター(レベルIII施設)、臨床技師または一般開業医が運営する可能性のあるサブカウンティ病院(レベルIV施設)、一般開業医または医療専門家が運営する可能性のあるカウンティ病院(レベルV施設)、および完全に資格のある医療専門家が運営する国立紹介病院(レベルVI施設)からなるクラスに容易に分類できる。

看護師は、すべてのセクターで最前線の医療提供者の最大のグループであり、臨床技師、医療職員、医療従事者がそれに続く。これらは、看護職員のための服務規程(2014年)、臨床職員のための改訂服務規程(2020年)、および医療職員と歯科職員のための改訂服務規程(2016年)に従って、政府サービスに吸収され、配置される。

伝統的治療師(薬草医、呪術医、信仰治療師)は容易に入手でき、信頼され、農村部と都市部の両方の住民によって最初または最後の選択肢の開業医として広く相談されている。

保健セクターで大きな成果があったにもかかわらず、ケニアは依然として多くの課題に直面している。推定平均余命は2009年に約55歳に低下し、1990年のレベルを5年下回った。乳児死亡率は2012年に1,000人の子供あたり約44人の死亡と高かった。WHOは2011年に、出産のわずか42%しか熟練した医療専門家によって介助されていないと推定した。

貧困の病気は国の経済実績および富の分配と直接相関している:2015/16年には、ケニア人の35.6%が貧困ライン以下で生活していた。マラリア、HIV/AIDS、肺炎、下痢、栄養失調などの予防可能な病気が最大の負担であり、主要な子供の死因であり、多くの罹患率の原因となっている。公共保健セクターにおける弱い政策、汚職、不十分な医療従事者、弱い管理、貧弱なリーダーシップが主にその原因である。2009年の推定によると、HIV/AIDSの有病率は成人人口の約6.3%である。しかし、2011年のUNAIDS報告書は、若者(15~24歳)と妊婦の間でHIV有病率が低下しているため、ケニアのHIV流行は改善している可能性があることを示唆している。ケニアは2006年に推定1,500万件のマラリア症例があった。結核は主要な公衆衛生問題である。ケニアにおける結核の人口1人当たりの発生率は、1990年から2015年の間に4倍以上に増加した。

主要な疾病としては、依然としてHIV/エイズ、マラリア、結核が大きな公衆衛生上の課題である。乳幼児死亡率や妊産婦死亡率も改善は見られるものの、依然として高い水準にある。政府は、国民皆保険(UHC)の実現を目指し、保健医療システム改革や医療アクセスの改善に取り組んでいるが、医療従事者の不足、医薬品の供給不安定、地方と都市部の医療格差などが課題となっている。

10.5.1. 飢餓問題と食糧安全保障

ケニアは、周期的な干ばつや洪水、不安定な食料価格、貧困などにより、食糧不足と飢餓の問題に長年直面してきた。特に北部や北東部の乾燥・半乾燥地域では、食糧不安が慢性化しており、多くの人々が食糧援助に依存している。栄養状態も、特に子供や妊産婦において改善の余地が大きい。

政府は、食糧安全保障の確保を国家の優先課題の一つと位置づけ、農業生産性の向上、灌漑施設の整備、戦略的食糧備蓄の構築、干ばつに強い作物の導入、早期警戒システムの強化、社会的弱者への食糧支援プログラム(学校給食、現金給付など)といった多岐にわたる対策を講じている。しかし、気候変動の影響、土地劣化、紛争、市場アクセスの問題などが、これらの努力を困難にしている。持続可能な農業開発、気候変動への適応策の強化、地域社会のレジリエンス向上、そして貧困削減への包括的なアプローチが、ケニアの飢餓問題解決と食糧安全保障確立のために不可欠である。2024年の世界飢餓指数では、ケニアは25.0点で、飢餓の深刻度は「深刻」とされている。

10.6. 教育

子供たちは、5歳になるまで私立の保育園または幼稚園に通う。これは1年から3年(KG1、KG2、KG3)続き、就学前教育に関する政府の方針が最近までなかったため、私的に資金提供されている。

基礎的な正規教育は6歳から始まり、12年間続き、小学校8年間と高校または中等学校4年間で構成される。公立学校では小学校は無料であり、通学者は職業訓練校/村のポリテクニックに通うか、見習いプログラムを手配して、仕立て、大工、自動車修理、レンガ積み、石工などの職業を約2年間学ぶことができる。

高校を修了した者は、ポリテクニックやその他の専門学校に進学して3年間学ぶか、直接大学に進学して4年間学ぶことができる。ポリテクニックやカレッジの卒業生は、その後就職し、さらに1~2年の訓練を経て専門的な高等ディプロマ資格を取得するか、大学に進学する(通常はそれぞれのコースの2年目または3年目)。高等ディプロマは、多くの雇用主によって学士号の代わりに認められており、一部の大学では大学院への直接または早期入学が可能である。

ケニアの公立大学は高度に商業化された機関であり、資格のある高校卒業生のごく一部しか、政府の限定的な奨学金を得て希望するプログラムに入学できない。ほとんどは、運営費の安い社会科学系に入学するか、学費全額を支払う自己負担の学生として入学する。入学できなかった資格のある学生のほとんどは、公立または私立の大学、カレッジ、ポリテクニックの中堅レベルのディプロマプログラムを選択する。

2018年、ケニアの成人人口の18.5%が非識字であり、これは東アフリカで最も高い識字率であった。地域格差は非常に大きく、例えば、ナイロビの識字率は87.1%と最も高かったのに対し、北東州は8.0%と最も低かった。3歳から5歳の子供を対象とする就学前教育は、教育システムの不可欠な構成要素であり、標準1(1年生)への入学のための重要な要件である。初等教育の終わりに、生徒はケニア初等教育修了証(KCPE)を受験し、これにより中等学校または職業訓練に進む者が決定される。この試験の結果は、中等学校への配置に必要である。

小学校は6/7歳から13/14歳の生徒を対象とする。中等レベルに進む者のために、フォーム4の終わりに全国試験であるケニア中等教育修了証(KCSE)があり、これにより大学、その他の専門訓練、または就職に進む者が決定される。生徒は選択した8科目で試験を受ける。ただし、英語、スワヒリ語、数学は必修科目である。

ケニア大学・カレッジ中央配置サービス(KUCCPS)(旧共同入学委員会(JAB))が、公立大学に入学する学生の選抜を担当している。公立学校以外にも、主に都市部に多くの私立学校がある。同様に、様々な海外の教育システムに対応する多くのインターナショナルスクールがある。

ケニアは2024年の世界イノベーション指数で96位にランクされた。

10.7. 女性

ケニアの女性の総特殊出生率は、2012年に女性1人あたり4.49人と推定された。ケニア政府による2008~09年の調査によると、総特殊出生率は4.6%であり、既婚女性の避妊利用率は46%であった。妊産婦死亡率は高く、その一因として女性器切除があり、約27%の女性がこれを受けている。しかし、この慣行は国が近代化するにつれて減少しており、2011年にケニアでは禁止された。

女性は植民地化以前は経済的に力を持っていた。植民地時代の土地収奪により、女性は土地へのアクセスと管理を失った。彼女たちは男性により経済的に依存するようになった。男性が女性を支配する植民地時代のジェンダー秩序が出現した。

初婚年齢の中央値は、教育水準が上がるにつれて上昇する。

レイプ、汚損、殴打は必ずしも深刻な犯罪とは見なされない。性的暴行の報告が必ずしも真剣に受け止められるとは限らない。

2010年新憲法では、ジェンダー平等が重要な原則として掲げられ、政治、経済、社会のあらゆる分野における女性の参加と権利保障が目指されている。例えば、議会や公的機関における女性の代表比率向上のための措置が導入された。しかし、依然としてジェンダーに基づく暴力(GBV)、女性器切除(FGM)、児童婚、教育や経済活動へのアクセスの格差、政治参加の障壁といった問題が根強く残っている。政府や市民社会団体は、これらの問題に対処するため、法制度の整備、啓発活動、被害者支援プログラムなどを実施している。女性のエンパワーメントは、ケニアの持続可能な開発にとって不可欠な要素である。

10.8. 若者

2010年ケニア憲法第260条では、若者を18歳から34歳までの者と定義している。2019年の人口・国勢調査結果によると、4,760万人の人口の75%が35歳未満であり、ケニアは若者の国となっている。ケニアにおける若者の失業と不完全雇用は問題となっている。ケニア国家統計局(KNBS)によると、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにより、一部の非正規雇用が失われ、経済が減速した結果、約170万人が失業した。ケニア政府は、国家青年サービス(NYS)、国家青年企業開発基金、女性企業基金、カジ・ムターニ、アジラ・デジタル・プログラム、キカオ・ムターニ、ウウェゾ基金、フューチャー・ボラ、スタジオ・マシナーニなど、若者をエンパワーし、雇用機会を提供し、生活水準を向上させるための様々なアファーマティブ・アクション・プログラムやプロジェクトを実施することで、高い若者失業率への対応を進めている。

教育機会は拡大しているものの、質の高い教育へのアクセスや、卒業後の雇用機会の不足が大きな課題である。特に、職業技術教育訓練(TVET)の強化と、労働市場のニーズに合ったスキル開発が求められている。若者の社会参加や政治参加も重要であり、政府は若者政策を通じて、彼らの意見を国政に反映させる努力をしているが、依然として多くの若者が疎外感を感じている。起業家精神の育成や、ICT分野など新しい産業での雇用創出も期待されている。

11. 文化

ケニアの文化は複数の伝統で構成されている。ケニアには単一の顕著な文化はなく、代わりに国のさまざまなコミュニティの多様な文化で構成されている。

著名な集団には、沿岸部のスワヒリ族、中央部および西部地域の他のいくつかのバンツー系民族のコミュニティ、北西部のナイル系民族のコミュニティなどがある。マサイ族の文化は、ケニアの人口のごく一部しか構成していないにもかかわらず、観光客によく知られている。彼らは手の込んだ上半身の装飾品や宝飾品で有名である。

さらに、ケニアには広範な音楽、テレビ、演劇のシーンがある。

11.1. 文学

グギ・ワ・ジオンゴはケニアで最もよく知られた作家の一人である。彼の小説『泣くな、わが子よ』はイギリス占領下のケニアの生活を描写している。この物語はマウマウ団の反乱がケニア人の生活に与えた影響を詳述している。植民地主義、教育、愛というテーマの組み合わせは、この作品をアフリカで最もよく知られた小説の一つにした。

M・G・ヴァッサンジの2003年の小説『ヴィクラム・ラルの狭間の世界』は、2003年にスコシアバンク・ギラー賞を受賞した。これは、インド系のケニア人とその家族が、植民地時代および植民地独立後のケニアで変化する政治情勢に適応していく様子を描いた架空の回想録である。

2003年以来、文芸雑誌『クワニ?』はケニアの現代文学を出版している。ケニアはまた、ポール・キプチュンバ(キプウェンドゥイ、キビウォット)のような、汎アフリカ的な展望を示す新進気鋭の多才な作家を育成してきた。彼は小説『夜が明けるまで』(1964年)でケニア独立戦争を描いた後、キクユ語のみで創作することを宣言した。その他、メジャ・ムアンギ(『猟犬のための死体』1974年)、トマス・アカレ(『スラム』1981年)、ケニア土地自由軍の指導者を描いた『デダン・キマジ』(1990年)で知られるサムエル・カヒガなどが著名である。

11.2. 音楽

ケニアには、40以上の地域言語の多様性に基づいた複数の種類の民族音楽に加えて、多様なポピュラー音楽の形態がある。

太鼓は人気のあるケニア音楽で最も支配的な楽器である。太鼓のビートは非常に複雑で、土着のリズムと輸入されたリズムの両方、特にコンゴのカヴァチャリズムが含まれている。人気のあるケニア音楽は通常、複数のパートの相互作用を伴い、最近では派手なギターソロも含まれる。また、ジュア・カリを含む多くの地元のヒップホップアーティスト、サウティ・ソルのようなアフロポップバンド、アコシーのようなベンガなどの地元のジャンルを演奏するミュージシャンもいる。

歌詞はほとんどの場合、スワヒリ語または英語である。コンゴのミュージシャンから借用したリンガラ語の新たな側面もいくつかある。歌詞は現地の言語でも書かれている。都市部のラジオは一般的に英語の音楽しか流さないが、多くの現地語のラジオ局も存在する。

ジリゾペンドワは、ダウディ・カバカ、ファディリ・ウィリアム、スクマ・ビン・オンガロなどのミュージシャンによって1960年代、70年代、80年代に録音された地元の都市音楽のジャンルであり、特に年配の人々に楽しまれている。これは、ケニア放送公社のスワヒリ語サービス(旧称ケニアの声またはVOK)によって広められた。

イスクティは、子供の誕生、結婚、葬式などの多くの機会に、イスクティと呼ばれる伝統的な太鼓のビートに合わせてルヒヤ族のサブトライブによって演じられる活発なダンスである。他の伝統的なダンスには、ルオ族のオハングラ、ミジケンダ族のンゼレ、キクユ族のムギシ、スワヒリ族のターラブなどがある。

さらに、ケニアには成長しているキリスト教ゴスペル音楽シーンがある。著名な地元のゴスペルミュージシャンには、ケニアン・ボーイズ・クワイアがいる。

ベンガ音楽は1960年代後半から人気があり、特にヴィクトリア湖周辺地域で人気がある。「ベンガ」という言葉は、あらゆる種類のポップミュージックを指すために時折使用される。ベース、ギター、パーカッションが通常の楽器である。

11.3. スポーツ

ケニアは、クリケット、ラリー、サッカー、ラグビー、フィールドホッケー、ボクシングなど、いくつかのスポーツで活発である。この国は、特に800m、1,500m、3,000m障害、5,000m、10,000m、マラソンなどの様々な長距離種目で、一貫してオリンピックおよびコモンウェルスゲームズのチャンピオンを輩出してきた、中距離走および長距離走陸上競技における優位性で主に知られている。ケニアの選手(特にカレンジン族)は、モロッコやエチオピアからの競争がこの優位性を低下させたものの、長距離走の世界を支配し続けている。ケニアで最もよく知られた選手には、女子ボストンマラソン4回優勝者で世界選手権2回優勝者のキャサリン・ヌデレバ、800m世界記録保持者のデイヴィッド・ルディシャ、元マラソン世界記録保持者のポール・テルガト、5000mオリンピック金メダリストのジョン・ヌグギなどがいる。ケニアで最も勲章を受けた選手は、オリンピック金メダル3回、世界マラソンメジャー11回優勝のエリウド・キプチョゲである。

ケニアは北京オリンピックで金メダル6個、銀メダル4個、銅メダル4個を獲得し、2008年オリンピックでアフリカで最も成功した国となった。女子800m金メダリストでIAAFゴールデンリーグジャックポットを獲得したパメラ・ジェリモや、男子マラソンで優勝したサミュエル・ワンジルなど、新しい選手が注目を集めた。引退したオリンピックおよびコモンウェルスゲームズチャンピオンのキプチョゲ・ケイノは、1970年代にケニアの継続的な長距離王朝の到来を告げ、コモンウェルスチャンピオンのヘンリー・ロノの壮大な世界記録パフォーマンスがそれに続いた。最近、ケニアの陸上競技界では論争があり、多くのケニア選手が他国、主にバーレーンやカタールを代表するために亡命している。ケニアスポーツ省は亡命を阻止しようとしてきたが、バーナード・ラガトがアメリカ合衆国を代表することを選択したのが最新の例であり、亡命は続いている。これらの亡命のほとんどは、経済的または財政的要因のために発生する。ケニア政府が選手の収入に課税するという決定も、動機付けの要因である可能性がある。自国の強力なナショナルチームの資格を得られない一部のエリートケニア人ランナーは、他国のために走ることで資格を得る方が簡単だと感じている。

ケニアはアフリカ内の女子バレーボールで支配的な力を持っており、クラブと代表チームの両方が過去10年間で様々な大陸選手権で優勝している。女子チームはオリンピックと世界選手権に出場しているが、 notableな成功は収めていない。クリケットも人気のあるスポーツであり、最も成功したチームスポーツとしてもランク付けされている。ケニアは1996年以来、クリケット・ワールドカップに出場している。彼らは世界最高のチームのいくつかを打ち負かし、2003年トーナメントの準決勝に進出した。彼らはナイロビで開催された初代ワールドクリケットリーグディビジョン1で優勝し、ワールドT20に出場した。彼らはまた、ICCクリケットワールドカップ2011にも出場した。現在のキャプテンはラケプ・パテルである。

ラグビーの人気は、特に毎年開催されるサファリセブンズトーナメントで高まっている。ケニアセブンズチームは、2006年シーズンのIRBセブンズワールドシリーズで9位にランクされた。2016年、チームはシンガポールセブンズ決勝でフィジーを破り、ケニアは南アフリカに次いでワールドシリーズチャンピオンシップで優勝した2番目のアフリカの国となった。ケニアはかつてサッカーの地域大国でもあった。しかし、その支配力は、現在は廃止されたケニアサッカー連盟内の論争によって損なわれ、FIFAによる出場停止処分(2007年3月に解除)につながった。

モーターラリーの分野では、ケニアは世界的に有名なサファリラリーの本拠地であり、世界で最も過酷なラリーの一つとして一般に認められている。1953年に初めて開催され、財政難のために2002年のイベント後に除外されるまで、長年にわたり世界ラリー選手権の一部であった。ビョルン・ワルデガルド、ハンヌ・ミッコラ、トミ・マキネン、シェカー・メッタ、カルロス・サインツ、コリン・マクレーなど、世界最高のラリードライバーの何人かがこのラリーに参加し、優勝している。サファリラリーは、2003年から2019年のイベントがアフリカラリー選手権の一部として開催された後、2021年に世界選手権に復帰した。

ナイロビは、FIBAアフリカ選手権1993を含むいくつかの主要な大陸スポーツイベントを主催しており、そこでケニアのナショナルバスケットボールチームは過去最高の4位に入賞した。

ケニアには独自のアイスホッケーチーム、ケニア・アイスライオンズもある。チームの本拠地はナイロビのパナリ・スカイセンターにあるソーラー・アイスリンクであり、これはアフリカ初かつ最大のアイスリンクである。

フィールドホッケーケニア男子代表は、1960年代から1970年代にかけて世界の強豪チームの一つと考えられていた。ケニアは1964年東京オリンピックホッケートーナメントで6位、1971年男子FIHホッケーワールドカップで4位に入賞した。

11.4. 食文化

ケニア人は一般的に1日に3回の食事をとる。朝食(キアムシャ・キンワ)、昼食(チャクラ・チャ・ムチャナ)、夕食(チャクラ・チャ・ジオニまたは単にチャジオ)である。その間には、10時のお茶(チャイ・ヤ・サア・ンネ)と午後4時のお茶(チャイ・ヤ・サア・クミ)がある。朝食は通常、紅茶かお粥にパン、チャパティ、マハムリ、茹でたサツマイモ、またはヤムイモが添えられる。ギゼリは多くの家庭で一般的な昼食であり、ウガリに野菜、酸乳(ムルシク)、肉、魚、またはその他のシチューを添えたものは、一般的に多くの人々が昼食または夕食に食べる。地域ごとのバリエーションや料理も存在する。

ケニア西部、ルオ族の間では魚が一般的な料理である。リフトバレー地域の大部分を占めるカレンジン族の間では、ムルシク(酸乳)が一般的な飲み物である。

ナイロビのような都市では、スティアーズ、KFC、サブウェイなどのファストフードレストランがある。また、多くのフィッシュ・アンド・チップスの店もある。

チーズはケニアで人気が高まっており、特に中間層の間で消費が増加している。代表的な伝統料理としては、トウモロコシの粉を練って作る主食のウガリ、ケールなどの葉物野菜を炒めたスクマウィキ、ヤギ肉や牛肉などの炭火焼きであるニャマチョマなどがある。

11.5. 世界遺産

ケニア国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が4件、自然遺産が3件存在する。

- 自然遺産

- ケニア山国立公園/自然林 (1997年)- アフリカ第2位の高峰ケニア山を中心とする国立公園。独特の高山植物や氷河が見られる。

ケニア山国立公園/自然林(1997年、自然遺産) - トゥルカナ湖国立公園群 (1997年、2001年拡大)- 「人類の揺籃」とも呼ばれるトゥルカナ湖周辺の3つの国立公園。多くの化石人類や動物の化石が発見されている。

トゥルカナ湖国立公園群(1997年、自然遺産) - 大地溝帯のケニア湖沼群 (2011年)- エルメンテイタ湖、ナクル湖、ボゴリア湖の3つの湖。多くのフラミンゴや野鳥の生息地。

- 文化遺産

- ラム旧市街 (2001年)- インド洋沿岸の歴史的なスワヒリ都市。アラブ、ペルシア、インド、ヨーロッパ、アフリカの文化が融合した独特の建築様式や生活文化が残る。

ラム旧市街(2001年、文化遺産) - ミジケンダのカヤの聖なる森林群 (2008年)- 沿岸部のミジケンダ諸族の聖地である森林「カヤ」。伝統的な信仰や儀式が行われる。

ミジケンダのカヤの聖なる森林群(2008年、文化遺産) - モンバサのジーザス要塞 (2011年)- 16世紀末にポルトガルによって建設された要塞。インド洋交易の戦略的拠点であった歴史を物語る。

- シムリチ・オヒンガ (2018年)- ヴィクトリア湖畔にある石造りの囲い込み集落遺跡。16世紀頃に遡るこの地域の牧畜民の伝統的な居住形態を示す。

11.6. 祝祭日

ケニアの主要な国の祝日と伝統的な祭り、文化行事は以下の通りである。イスラム教の祝祭日(イード・アル=フィトル、イード・アル=アドハー)は太陰暦に基づくため、毎年日付が変動する。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | New Year's Day | |

| 3月または4月 | 聖金曜日 | Good Friday | 移動祝日 |

| 3月または4月 | イースター・マンデー | Easter Monday | 移動祝日 |

| 5月1日 | メーデー | Labour Day | |

| 6月1日 | マダラカデー | Madaraka Day | 自治獲得記念日(1963年) |

| 10月10日 | フドゥマデー | Huduma Day | 2019年までモイデー(Moi Day) |

| 10月20日 | マシュジャアデー | Mashujaa Day | 英雄の日。旧ケニヤッタデー(Kenyatta Day)から2010年に改称。 |

| 12月12日 | 独立記念日(ジャムフリデー) | Jamhuri Day | 独立記念日(1963年) |

| 12月25日 | クリスマス | Christmas Day | |

| 12月26日 | ボクシング・デー | Boxing Day |

- イスラム教の祝祭日:イード・アル=フィトル(ラマダン明けの祝祭)、イード・アル=アドハー(犠牲祭)は、月の満ち欠けによって日付が決定されるため、毎年変動する。