1. 概要

ドミニカ共和国は、カリブ海のイスパニョーラ島東部に位置する立憲民主制の共和国である。西側はハイチと国境を接し、地理的には山脈、平野、河川、湖沼など多様な地形を持つ。気候は熱帯海洋性で、豊かな動植物相を有する一方、森林伐採や水質汚染といった環境問題も抱えている。

歴史的には、コロンブス以前のタイノ族の時代を経て、ヨーロッパ植民地時代、ハイチによる占領と独立戦争、第一次共和国の混乱、スペインによる再統治と再独立、20世紀初頭のアメリカ合衆国による占領、そしてラファエル・トルヒーヨによる長期独裁政権とその後の民主化への道のりといった複雑な経緯を辿ってきた。特にトルヒーヨ独裁時代は、人権抑圧や個人崇拝が横行し、その後の政治・社会にも大きな影響を残した。1965年の内戦とアメリカの介入は、国の民主主義の発展において重要な転換点となった。1996年以降は複数政党制の下で民主主義が進展したが、汚職や貧困、犯罪といった社会問題への取り組みが課題となっている。

政治体制は三権分立を基本とし、行政府、立法府、司法府がそれぞれの役割を担う。外交では、隣国ハイチとの関係が移民問題や国境問題で複雑な様相を呈しており、また歴史的にアメリカ合衆国との関係も深く、経済・政治・軍事面で強い影響を受けている。

経済は、かつての砂糖、コーヒー、カカオなどの農業中心から、観光業、鉱業(金、ニッケルなど)、製造業(特に自由貿易地域における繊維・電子部品組立)、サービス業へと多角化が進んでいる。観光業は美しいビーチや歴史遺産を背景に国の主要な外貨獲得源となっているが、所得格差や貧困問題も依然として深刻である。交通インフラとしては道路網や港湾、国際空港が整備され、首都サントドミンゴではサントドミンゴ地下鉄も運行されている。

国民の多くはムラート(ヨーロッパ系とアフリカ系の混血)であり、公用語はスペイン語である。宗教はローマ・カトリックが多数を占める。ハイチからの移民が多く、その人権や社会統合が大きな社会問題となっている。また、アメリカ合衆国などへの海外移住者も多く、彼らからの送金は経済に一定の貢献をしている。教育や保健医療の分野では、アクセスや質の面で課題を抱えている。

文化は、スペイン、アフリカ、先住民タイノの要素が融合した多様性を持ち、音楽ではメレンゲやバチャータが国民的に親しまれている。スポーツでは野球が絶大な人気を誇り、多くのMLB選手を輩出している。

2. 国名

ドミニカ共和国の正式名称はスペイン語で República Dominicanaレプブリカ・ドミニカーナスペイン語 である。公式の英語表記は Dominican Republicドミニカン・リパブリック英語。日本語の表記はドミニカ共和国。

国名は首都サントドミンゴに由来し、サントドミンゴはカトリックの聖人である聖ドミニコ・デ・グスマン(Santo Domingo de Guzmánスペイン語)にちなんで名付けられた。Dominicanoドミニカーノスペイン語(「ドミニコの」または「ドミニコ人」の意)は「ドミンゴ」の形容詞形であり、革命家たちは新たに独立した国を la República Dominicanaラ・レプブリカ・ドミニカーナスペイン語(ドミニカ共和国)と名付けた。

歴史的には、独立までのほとんどの期間、この植民地は単に「サントドミンゴ」として知られていた。19世紀初頭にスペインから短期間独立した際には「スペイン領ハイチ共和国」(República del Haití Españolスペイン語)を名乗った。1844年にハイチから独立した後、現在の国名が採用された。

国歌(Himno Nacional de la República Dominicanaスペイン語)では、「ドミニカ人」(Dominicanosドミニカーノススペイン語)の代わりに詩的な表現として「キスケージャ人」(Quisqueyanosキスケジャーノススペイン語)という言葉が使われている。「キスケージャ」(Quisqueyaスペイン語)は、先住民タイノ族のシグアヨ語に由来し、「土地の母」を意味するとされ、歌の中で国を指す別の名前としてしばしば用いられる。英語では国名が「the D.R.」と略されることがあるが、スペイン語では稀である。

小アンティル諸島に位置するドミニカ国(Commonwealth of Dominica英語)とは別の国であり、混同を避けるために、特にドミニカ共和国を指す場合は政体名である「共和国」を付けて呼ぶことが一般的である。

3. 歴史

ドミニカ共和国の歴史は、コロンブス以前の先住民の時代から始まり、ヨーロッパによる植民地化、ハイチによる占領と独立、そして度重なる政治的混乱と独裁政権を経て、現代の民主主義国家へと至る複雑な道のりを辿ってきた。各時代の社会構造の変化や国際的背景は、国の発展に大きな影響を与えている。

3.1. コロンブス以前

ヨーロッパ人の到来以前、イスパニョーラ島にはアラワク語族のタイノ族が居住していた。彼らの祖先は紀元前1千年紀に南アメリカ大陸からカリブ海域に移住し、西暦600年頃にはイスパニョーラ島に到達していたとされる。タイノ族は農耕、漁労、狩猟採集を生業とし、キャッサバ、サツマイモ、豆類、ピーナッツ、パイナップルなどを栽培していた。また、精巧な陶器や石器、木製品を製作する技術も持っていた。

社会組織としては、「カシケ」(caciqueカシーケスペイン語)と呼ばれる首長に率いられた複数の首長国(cacicazgoカシカスゴスペイン語)に分かれていた。1492年当時、島には主に5つの大きなカシカスコ(マリエン、マグア、マグアナ、ハラグア、イグエイ)が存在した。タイノ族は島全体を「アイティ」(Ayiti)または「キスケージャ」(Quisqueya)と呼んでいた。

1492年当時のイスパニョーラ島のタイノ族の人口については、数万人から200万人以上まで諸説あり、正確な数は不明である。彼らは比較的平和な社会を築いていたが、カリブ族の襲撃を受けることもあった。

ポミエール洞窟群は、サン・クリストバルの北に位置する55の洞窟からなり、カリブ海地域で最大級の2000年前の岩絵が残されている。これらの岩絵は、タイノ族やそれ以前の先住民の信仰や生活様式を伝える貴重な資料となっている。

3.2. ヨーロッパ植民地時代

1492年12月5日、クリストファー・コロンブス率いるスペインの探検隊が、彼にとって最初のアメリカ大陸への航海でイスパニョーラ島に上陸した。コロンブスはこの島を「ラ・イスラ・エスパニョーラ」(La Isla Españolaスペイン語、「スペインの島」の意)と命名し、スペイン国王の領土であると宣言した。1496年には、コロンブスの弟バルトロメ・コロンが島の南岸にサントドミンゴ市を建設し、これがアメリカ大陸における最初の恒久的なヨーロッパ人による植民都市となった。

サントドミンゴは、スペインによるアメリカ大陸植民地化の拠点となり、金の採掘が盛んに行われた。スペイン人入植者はエンコミエンда制の下で先住民タイノ族を酷使し、過酷な労働やヨーロッパから持ち込まれた天然痘、麻疹などの感染症により、タイノ族の人口は激減した。ラス・カサス神父などが先住民の窮状を訴えたが、その状況は大きく改善されなかった。

タイノ族の指導者であった女性首長アナカオナやその夫であったカオナボ首長、その他グアカナガリクス、グアマ、アトゥエイ、エンリキージョらはスペインの支配に抵抗したが、軍事力で勝るスペイン人に制圧された。エンリキージョの抵抗は一定の成功を収め、一時的に自治的な領域を獲得した。しかし、1514年の調査では、サントドミンゴのスペイン人男性の40%がタイノ族の女性と結婚しており、混血が進んだものの、純粋なタイノ族は1864年の記録を最後に姿を消したとされる。

労働力不足を補うため、1503年頃からアフリカからの奴隷輸入が始まり、サトウキビのプランテーションが導入されると、その数はさらに増加した。サトウキビ栽培は島の経済の柱の一つとなったが、奴隷の反乱も散発的に発生し、1522年にはサントドミンゴでウォロフ族の奴隷が蜂起する事件も起きた。

スペイン本国による島の統治は次第に疎かになり、特に島の西部は無人化が進んだ。そこにフランス人の海賊(バッカニア)が定住を始め、フランスの影響力が強まった。1697年のライスワイク条約により、イスパニョーラ島の西側3分の1がフランス領サン=ドマング(後のハイチ)となり、東側3分の2がスペイン領サントドミンゴ(現在のドミニカ共和国)として分割された。

18世紀に入ると、ブルボン朝スペインによる経済改革によりサントドミンゴの貿易は一時的に活性化し、カナリア諸島からの移民も行われた。しかし、隣接するサン=ドマングが砂糖と奴隷貿易で「アンティル諸島の真珠」と呼ばれるほどの繁栄を極めたのに対し、サントドミンゴの経済的地位は相対的に低いままであった。1789年頃のサントドミンゴの人口は約12万5千人で、そのうち約3万人が黒人奴隷であったのに対し、サン=ドマングの人口は約50万人で、その90%が奴隷であった。1795年、フランス革命戦争におけるピレネー戦争の結果、バーゼルの和約によってスペインはサントドミンゴをフランスに割譲した。

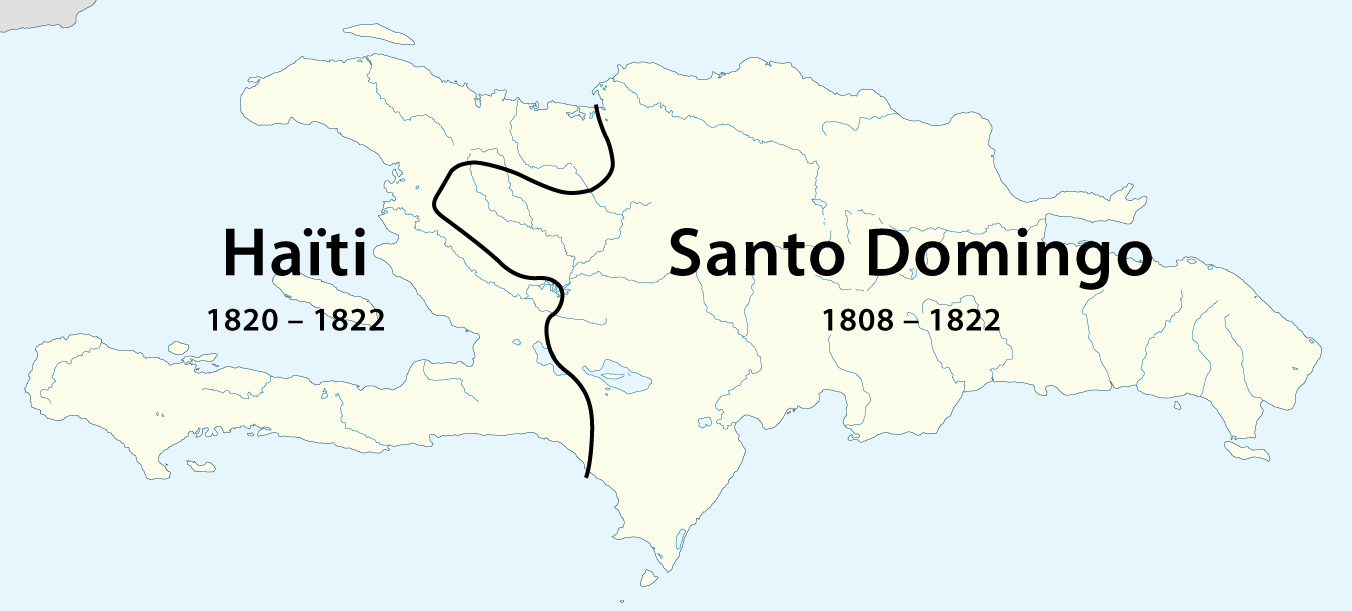

3.3. ハイチによる占領と独立戦争

フランス植民地サン=ドマングでハイチ革命が勃発すると、その影響はイスパニョーラ島東部のサントドミンゴ地域にも及んだ。革命指導者トゥーサン・ルーヴェルチュールは1801年にサントドミンゴを占領し、奴隷解放を宣言したが、その後フランス軍の介入により失脚した。1804年、サン=ドマングはハイチとして独立を達成した。

3.3.1. 短期間の独立の試み

1809年、サントドミンゴの住民はフランスの支配を覆し、再びスペインの統治下に入った(España Bobaエスパーニャ・ボバスペイン語、「愚かなスペイン」時代と呼ばれる)。しかし、スペイン本国の弱体化とラテンアメリカ各地での独立運動の高まりを受け、サントドミンゴでも独立の気運が高まった。

1821年11月30日、元副総督であったホセ・ヌニェス・デ・カセレスは、スペインからの独立を宣言し、スペイン領ハイチ共和国(Estado Independiente de Haití Españolエスタード・インデペンディエンテ・デ・アイティ・エスパニョールスペイン語)を樹立した。この新国家はシモン・ボリーバルが率いる大コロンビアへの編入を目指したが、国内の意見対立や財政的困窮により、その試みは短命に終わった。この時期は「束の間の独立」(Independencia Efímeraスペイン語)とも呼ばれる。

3.3.2. ハイチによる統一支配と独立戦争

スペイン領ハイチ共和国の独立宣言からわずか2ヶ月後の1822年2月、ハイチの大統領ジャン・ピエール・ボワイエは軍を率いてサントドミンゴを占領し、イスパニョーラ島全土をハイチの統治下に置いた(イスパニョーラ島の統一)。ボワイエ政権は奴隷制度を廃止したが、重税を課し、土地所有制度の改革は住民の反発を招いた。また、ハイチ軍による資源の収奪や、カトリック教会の財産没収、大学の閉鎖、スペイン語文化の抑圧なども行われ、ドミニカ住民の不満は高まっていった。

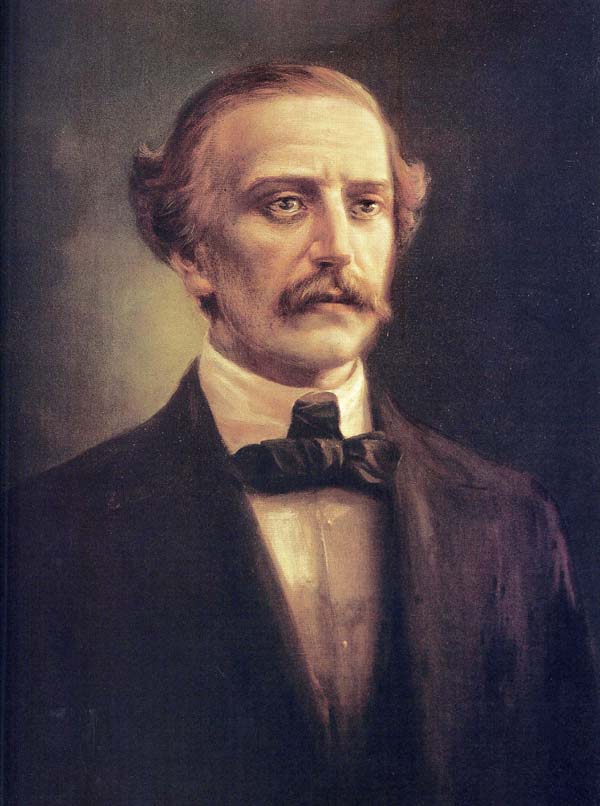

このような状況下で、フアン・パブロ・ドゥアルテ、フランシスコ・デル・ロサリオ・サンチェス、マティアス・ラモン・メージャらを中心に、秘密結社「ラ・トリニタリア」(La Trinitariaスペイン語)が1838年に結成され、ハイチからの完全独立を目指す運動が始まった。

1843年にハイチでボワイエ政権が打倒されると、その混乱に乗じてラ・トリニタリアは独立計画を具体化させた。1844年2月27日、ラ・トリニタリアのメンバーはサントドミンゴで独立を宣言し、ハイチ軍との間でドミニカ独立戦争が勃発した。裕福な牧場主であったペドロ・サンタナが革命軍の総司令官となり、各地でハイチ軍を破った。ドミニカ軍は数々の戦いで勝利を収め、ハイチによる22年間の支配に終止符を打った。

3.4. 第一次共和国

1844年のハイチからの独立後、ドミニカ共和国憲法が同年11月6日に採択され、ドミニカ第一次共和国(1844年~1861年)が樹立された。初代大統領にはペドロ・サンタナが就任した。しかし、その後の数十年間は、政治的混乱、頻繁な政権交代、経済的困難、そしてカウディーリョ(軍事指導者)による支配と内戦の頻発に見舞われた。

サンタナとブエナベントゥーラ・バエスという二人の有力なカウディーリョが交互に政権を握り、独裁的な統治を行った。彼らはそれぞれ、国を安定させるために外国勢力(サンタナはスペイン、バエスはアメリカ合衆国)への併合を画策したが、これは国内のさらなる対立を招いた。

1845年当時の人口は約23万人(白人10万人、黒人4万人、ムラート9万人)であった。ハイチからの侵攻の脅威は依然として存在し、1844年3月にはハイチ軍が侵攻したがドミニカ軍はこれを撃退した。その後も1845年、1849年(ラス・カレーラスの戦い)、1855年~1856年にかけてハイチ軍による侵攻が繰り返されたが、ドミニカ軍はいずれもこれを退けた。

サンタナは、独立運動の指導者であったフアン・パブロ・ドゥアルテらを追放し、反対派を弾圧した。1845年には、ラ・トリニタリアの英雄であったマリア・トリニダー・サンチェスらを陰謀罪で処刑した。

政治的対立は絶えず、バエスがサンタナを追放したかと思えば、サンタナがクーデターで政権を奪還するといった状況が繰り返された。このような社会不安と政治的リーダーシップの欠如は、国の発展を著しく阻害した。

3.5. スペインによる再統治とドミニカ共和国再興

第一次共和国の混乱とハイチからの度重なる侵攻の脅威、そして経済的困窮の中、1861年、当時の大統領ペドロ・サンタナは、国家の安定を求めてスペイン女王イサベル2世にドミニカ共和国の再併合を申し入れた。40年前にアメリカ大陸の植民地の多くを失っていたスペインはこれを受け入れ、ドミニカ共和国は再びスペインの植民地(サントドミンゴ総督領)となった。サンタナ自身はサントドミンゴ総督に就任した。

スペインによる再統治に対し、多くのドミニカ国民はこれを屈辱的な措置と受け止め、激しく反発した。スペイン軍約3万人が駐留し、キューバやプエルトリコの義勇兵、そして約1万2千人のスペイン派ドミニカ人も加わったが、独立を求める声は高まる一方であった。隣国ハイチの反乱指導者シルヴァン・サルナーヴは、スペインの再植民地化を恐れ、独立を目指すドミニカの革命家たちに避難場所や物資を提供した。

1863年8月16日、サンティアゴ・デ・ロス・カバリェロスでドミニカ共和国再興戦争(ヘスタウラシオン戦争、Guerra de la Restauraciónスペイン語)が勃発した。独立派のゲリラ活動は各地に広がり、スペイン軍は苦戦を強いられた。9月中旬にはサンティアゴのスペイン守備隊はプエルト・プラタへの撤退を余儀なくされ、ドミニカ軍はプエルト・プラタ港を砲撃し、町の多くを破壊した。南部ではスペイン軍が反乱軍をいくつかの町から追い出しハイチへ追いやることに成功したが、アスアの占領は2ヶ月に及ぶ戦闘とスペイン側の多大な犠牲を伴った。キューバからのスペイン軍は北岸のモンテ・クリスティを攻撃し占領したが、大きな損害を受けた。

戦争は長期化し、スペイン軍は黄熱病などの疫病にも苦しめられた。1865年までには、ドミニカ軍はスペイン軍を首都サントドミンゴに封じ込め、スペイン軍は首都から出ることを恐れるようになった。国際的な非難や戦費の増大もあり、スペインはドミニカ共和国の再統治を断念し、1865年7月に撤退した。この戦争による死者は5万人以上にのぼったとされ、スペイン側の死傷者は1万人以上、スペイン側についたドミニカ人の死傷者も1万人、独立派ドミニカ人の死者は4千人以上と推定されている。

ドミニカ共和国は再び独立を達成したが、国土は荒廃し、経済は疲弊した。

3.6. 20世紀初頭とアメリカ合衆国による占領

1865年のスペインからの再独立後も、ドミニカ共和国の政情は不安定なままであった。カウディーリョによる支配、頻繁な軍事反乱、そして対外債務の増大が続いた。この時期、ブエナベントゥーラ・バエスは再び国をアメリカ合衆国に併合しようと画策し、ユリシーズ・グラント米大統領もサマナ湾の海軍基地獲得や解放奴隷の再定住地として関心を示したが、1870年に米上院で条約は否決された。

1880年代には、ウリセス・ウーロー将軍が権力を握り、比較的安定した時期が訪れた。しかし、「リリス」とあだ名されたウーローは、国の歳入の多くを私的流用や警察国家維持のために使い、国を深刻な債務危機に陥れた。彼は1899年に暗殺されたが、彼が統治した相対的な平穏期には経済の改善も見られ、特に製糖業が近代化され、外国からの労働者や移民(レバノン人、シリア人、トルコ人、パレスチナ人など)を惹きつけた。

1902年以降、短命政権が常態化し、国の各地でカウディーリョが権力を掌握した。政府は破産状態にあり、ヨーロッパの債権国(フランス、ドイツ帝国、イタリア王国)への債務返済ができず、軍事介入の脅威に直面した。アメリカ合衆国大統領セオドア・ルーズベルトは、将来のパナマ運河へのルート保護を主な目的として、ヨーロッパの介入を防ごうとした。彼は小規模な軍事介入を行い、有名なルーズベルトの系論をモンロー主義に付加し、1905年にはドミニカ共和国の関税管理に関する協定を締結した。この協定は、ドミニカ政府の主要な歳入源であった関税収入の一部をアメリカが管理し、巨額の対外債務の削減に充てるというもので、50年間続く予定だった。

6年間政権を握ったラモン・カセレス大統領(ウーローを暗殺した人物)が1911年に暗殺されると、数年間にわたる深刻な政治不安と内戦(1911年-1912年ドミニカ内戦)が続いた。ウィリアム・タフトおよびウッドロウ・ウィルソン政権によるアメリカの調停は、その都度短期的な小康状態をもたらすに過ぎなかった。1914年の政治的膠着状態は、ウィルソンがドミニカ側に大統領を選ぶか、さもなくばアメリカが押し付けるという最後通牒を出したことで打開された。暫定大統領が選ばれ、同年末には比較的自由な選挙で元大統領(1899年~1902年)のフアン・イシドロ・ヒメネス・ペレイラが政権に返り咲いた。しかし、彼の元陸軍大臣デシデリオ・アリアスが彼を失脚させようと画策し、アリアスに対するアメリカの軍事援助の申し出にもかかわらず、ヒメネスは1916年5月7日に辞任した。これによりウィルソンはドミニカ共和国の占領を命じた。

アメリカ海兵隊は1916年5月16日に上陸し、首都と他の港を占領、アリアス将軍は内陸のサンティアゴの拠点に後退した。アメリカ海兵隊とアリアス軍の兵器の著しい格差により、後者は敗北した。アメリカ海兵隊との衝突は、ドミニカ人が初めて機関銃に遭遇した時であった。サンティアゴからの和平使節団は7月5日に市を降伏させ、それはアリアス将軍がドミニカ総督に降伏したのと同時であった。11月29日に海軍と海兵隊の下でハリー・シェパード・ナップ中将が率いるアメリカ軍政が樹立されたが、ドミニカ人からは広く反発され、組織的抵抗は停止した。

占領政権はドミニカの法律と制度のほとんどを維持し、一般住民を概ね鎮静化させた。占領政府はまた、ドミニカ経済を復活させ、国の債務を削減し、国の全地域をつなぐ道路網を建設し、交戦する党派部隊に代わる専門的な国家警備隊を創設した。さらに、地域社会からの草の根の支援とドミニカおよびアメリカ当局の援助により、ドミニカの教育制度はアメリカ占領中に大幅に拡大し、1918年から1920年の間に全国に300以上の学校が設立された。アメリカ軍政は1922年10月に終了し、1924年3月に選挙が行われた。勝者は元大統領(1902年~03年)のオラシオ・バスケスであった。彼は1924年7月13日に就任し、最後の米軍は9月に撤退した。

この占領は、ドミニカ共和国の主権を侵害し、後のラファエル・トルヒーヨ独裁の遠因となったと批判される一方、インフラ整備や財政改革が進んだ側面もあった。民主主義の発展や人権の観点からは、占領は負の影響を残したと言える。

3.7. トルヒーヨ時代

1930年、アメリカ海兵隊による占領期に訓練を受けたラファエル・トルヒーヨ将軍が、バスケス政権に対する軍事反乱の後、権力を掌握した。同年9月にハリケーン・サン・ゼノンがサントドミンゴを壊滅させ、8,000人が死亡した後、トルヒーヨは権力を強化した。当初、元カウディーリョの一部は新たな独裁者に反対した。シプリアーノ・ベンコスメ将軍は蜂起を率いたが、1930年11月にプエルト・プラタ近郊で軍との衝突で敗死した。デシデリオ・アリアス将軍も成功せず、翌年6月にマオ近郊で戦死した。

トルヒーヨによる31年間(1930年~1961年)の独裁時代は、強権的な政治支配、深刻な人権抑圧、個人崇拝、そして縁故資本主義を特徴とした。トルヒーヨは反対派を容赦なく弾圧し、暗殺、拷問、テロ的手法が横行した。ニューヨーク市でも反トルヒーヨ活動に参加したドミニカ人数名が暗殺された。1937年には、トルヒーヨの命令により、ハイチとの国境地帯で1万人から1万5千人(資料によっては3万5千人とも)のハイチ人(主にマチェーテで)がドミニカ軍によって虐殺される「パセリの虐殺」が発生した。これは、ドミニカ共和国を「白人化」するというトルヒーヨの人種差別的な思想に基づくものであった。

一方で、トルヒーヨ政権下では経済成長も見られ、医療、教育、交通の分野で進展があり、病院、診療所、学校、道路、港湾が建設された。また、住宅建設プログラムや年金制度も導入された。1935年にはハイチとの国境を画定し、1941年には50年間続いたアメリカとの関税協定を終了させ、1947年には国を債務なしの状態にした。

トルヒーヨは個人崇拝を徹底し、首都サントドミンゴは「トルヒーヨ市」(Ciudad Trujilloシウダー・トルヒーヨスペイン語)に、国内最高峰のドゥアルテ峰は「トルヒーヨ山」に改名された。

第二次世界大戦中、トルヒーヨは象徴的に連合国側についた。ドミニカ共和国は戦争に軍事的貢献はしなかったが、ドミニカの砂糖やその他の農産物が連合国の戦争遂行を支援し、また、ナチスの迫害を逃れたユダヤ人難民も受け入れた。

サン・クリストバルの兵器廠は、トルヒーヨ政権下でライフル、機関銃、弾薬を生産した。トルヒーヨはまた、キューバのフィデル・カストロを打倒するために3,000人の傭兵からなる外人部隊を結成したが、この計画は失敗に終わった。

1960年11月25日、トルヒーヨの手先は、トルヒーヨ打倒の陰謀を企てていたミラバル姉妹(「蝶々」Las Mariposasラス・マリポサススペイン語)のうち3人を殺害した。女性に対する暴力撤廃の国際デーは、彼女たちの死を記念して制定されている。

長らくアメリカ合衆国とドミニカのエリート層はトルヒーヨ政権を支持してきたが、1960年にトルヒーヨの工作員がトルヒーヨを激しく批判していたベネズエラ大統領ロムロ・ベタンクールを自動車爆弾で暗殺しようとした事件をきっかけに、アメリカはトルヒーヨとの関係を断絶した。米州機構(OAS)は、トルヒーヨの暗殺未遂事件への関与を確認した後、史上初めて加盟国に対する制裁を布告した。アメリカはドミニカ共和国との外交関係を断絶し、トラック、部品、原油、ガソリンなどの輸出を停止した。アイゼンハワー米大統領もOASの制裁を利用して、ドミニカの主要輸出品である砂糖の購入を大幅に削減した。

1961年5月30日、トルヒーヨは反体制派のドミニカ人によって暗殺された。彼の独裁政権は、ドミニカ共和国の歴史に暗い影を落とし、その後の民主化への道のりに大きな課題を残した。

3.8. トルヒーヨ後

ラファエル・トルヒーヨ暗殺(1961年)後、ドミニカ共和国は政治的混乱期に入った。トルヒーヨの息子ラマフィス・トルヒーヨが軍の司令官として事実上の権力を6ヶ月間維持したが、国内外の圧力により、トルヒーヨ一族は国外へ逃亡した。

1963年2月、民主的な選挙により左派のフアン・ボッシュが大統領に就任したが、同年9月には軍事クーデターによって失脚させられた。ボッシュ政権は、農地改革や憲法改正など進歩的な政策を掲げたが、保守層や軍部、アメリカ合衆国の反発を招いた。

3.8.1. 1965年内戦とアメリカ合衆国の介入

フアン・ボッシュ政権崩壊後、ドミニカ共和国では政治的対立が激化し、1965年4月24日、ボッシュ派(立憲派)の軍人や市民が、軍事政権打倒とボッシュの復権、そして1963年憲法の復活を求めて蜂起し、1965年ドミニカ内戦が勃発した。首都サントドミンゴの大部分を制圧した立憲派に対し、反ボッシュ派(忠誠派)の軍部は地方を拠点に抵抗した。

4月28日、アメリカ合衆国大統領リンドン・ジョンソンは、アメリカ市民の保護と共産主義の拡大阻止を名目に、アメリカ海兵隊のドミニカ共和国への派遣を決定した(パワー・パック作戦)。アメリカ軍の兵力は最終的に2万4千人にまで増強された。米州機構(OAS)も介入し、米州平和軍(ブラジル、コスタリカ、ホンジュラス、ニカラグア、パラグアイからの部隊で構成)を派遣した。

アメリカ軍とOAS平和維持軍の介入により、内戦は鎮圧され、立憲派は敗北した。この軍事介入は、ドミニカ共和国の主権を侵害し、ラテンアメリカ諸国から強い批判を浴びた。内戦と介入により、数千人の死者が出たとされる。

アメリカとOASの平和維持軍は1年以上駐留し、1966年の選挙を監督した後撤退した。この選挙では、トルヒーヨ政権下で形式的な大統領を務めた経験のあるホアキン・バラゲールが勝利した。バラゲールはその後12年間(1966年~1978年)大統領の座にあり、強権的な政治運営を行った。彼の政権下では人権抑圧や市民的自由の制限が見られたが、大規模なインフラ整備(住宅プロジェクト、スポーツ施設、劇場、博物館、水道、道路、高速道路、そして1992年に完成した巨大なコロンブス灯台など)も行われた。

1965年の内戦とアメリカの介入は、ドミニカ共和国の民主主義の発展に複雑な影響を与えた。短期的には民主化の動きを挫折させたが、長期的には独裁政権への反発と民主化要求を高める一因となったとも考えられる。

3.9. 1996年以降

1978年、ホアキン・バラゲールは野党ドミニカ革命党(PRD)のアントニオ・グスマン・フェルナンデスに大統領職を引き継いだ。1979年8月にはハリケーン・デビッドがドミニカ共和国を襲い、2,000人以上が死亡、20万人が家を失い、10億ドル以上の被害をもたらした。1982年にはPRDのサルバドール・ホルヘ・ブランコが勝利した。バラゲールは1986年に大統領に返り咲き、1990年と1994年にも再選された。1994年の選挙は不正が指摘され、国際的な圧力を受けたバラゲールは1996年に新たな大統領選挙を実施することに応じた。この選挙にバラゲールは立候補しなかった。

1996年の大統領選挙では、ホアキン・バラゲールと彼が率いるキリスト教社会改革党(PRSC)の支援を受けたドミニカ解放党(PLD)のレオネル・フェルナンデスが勝利した。これは、フアン・ボッシュが1973年にPRDを離党して設立したPLDにとって初めての勝利であった。フェルナンデス政権下で経済は急速に成長し、年平均7.7%の成長を遂げ、失業率は低下し、為替レートとインフレ率は安定した。

2000年の選挙ではPRDのイポリト・メヒーアが勝利したが、この時期は経済的困難に見舞われた。メヒーア政権下で、ドミニカ共和国は2003年のイラク戦争において、アメリカ主導の有志連合にプラス・ウルトラ旅団の一員として参加したが、死傷者は出なかった。

2004年にフェルナンデスが再び大統領に選出され、2008年にも3期目の当選を果たした。フェルナンデスとPLDは、国を技術的に前進させるイニシアチブで評価されたが、彼の政権は汚職で告発された。

PLDのダニーロ・メディーナが2012年に大統領に選出され、2016年に再選された。犯罪の著しい増加、政府の汚職、脆弱な司法制度が、彼の政権期を覆う恐れがあった。2020年、メディーナ政権に対する抗議デモが国内で勃発した数週間後に行われた2020年ドミニカ共和国総選挙で、野党現代革命党(PRM)の大統領候補ルイス・アビナデルが勝利し、PLDによる16年間の政権に終止符が打たれた。

2024年5月の2024年ドミニカ共和国総選挙で、ルイス・アビナデル大統領は再選を果たした。隣国ハイチからの移民に対する彼の厳しい政策は、有権者の間で人気があった。

1996年以降のドミニカ共和国では、複数政党制の下で民主主義が一定の進展を見せている。しかし、依然として汚職問題は深刻であり、貧困、犯罪、麻薬取引といった社会問題も解決には至っていない。社会自由主義的観点からは、法の支配の確立、司法の独立性強化、貧富の格差是正、そして市民社会のさらなる活性化が、今後の民主主義の深化と持続可能な発展のための重要な課題と言える。

4. 地理

ドミニカ共和国は、大アンティル諸島で2番目に大きな島であるイスパニョーラ島の東側5分の8を占めており、北は大西洋、南はカリブ海に面している。西側はハイチと約376 kmの国境を接している。国土面積は資料によって異なり、在アメリカ合衆国大使館によると4.84 万 km2、CIAワールドファクトブックによると4.87 万 km2であり、アンティル諸島ではキューバに次いで2番目に大きな国である。首都であり最大の都市であるサントドミンゴは南海岸に位置する。ドミニカ共和国はカリブ海の活断層地帯の近くに位置している。

ドミニカ共和国には4つの重要な山脈がある。最も北にあるのはコルディレラ・セプテントリオナル(「北部山脈」)で、北西部の海岸都市モンテ・クリスティ(ハイチ国境近く)から東部のサマナ半島まで、大西洋岸と平行に延びている。ドミニカ共和国、そして西インド諸島全体で最も高い山脈はコルディレラ・セントラル(「中央山脈」)である。コルディレラ・セントラルには、カリブ海で最も高い4つの山頂がある。ドゥアルテ山(海抜3098 m)、ラ・ペロナ山(3094 m)、ラ・ルシージャ山(3049 m)、ピコ・ヤケ山(2760 m)である。国の南西の角、コルディレラ・セントラルの南には、他に2つの山脈がある。そのうち北側にあるのがシエラ・デ・ネイバ、南側にあるのがシエラ・デ・バオルコで、これはハイチのマシフ・ド・ラ・セルの続きである。その他、コルディレラ・オリエンタル(「東部山脈」)、シエラ・マルティン・ガルシア、シエラ・デ・ヤマサ、シエラ・デ・サマナといった小規模な山脈もある。

中央山脈と北部山脈の間には、豊かで肥沃なシバオ渓谷が横たわっている。この主要な渓谷には、サンティアゴやラ・ベガといった都市があり、国の農耕地の大部分を占めている。これに比べて生産性の低いのは、中央山脈の南にある半乾燥のサン・フアン渓谷と、シエラ・デ・ネイバとシエラ・デ・バオルコの間に挟まれたネイバ渓谷である。エンリキージョ湖周辺の土地の多くは海面下にあり、高温乾燥の砂漠のような環境である。山中には、コンスタンサ、ハラバコア、ビジャ・アルタグラシア、ボナオといった小さな渓谷もある。

「リャノ・コステーロ・デル・カリベ」(カリブ海沿岸平野)は、ドミニカ共和国で最大の平野である。サントドミンゴの北と東に広がり、そこによく見られるサバナには多くのサトウキビプランテーションがある。サントドミンゴの西では、その幅は10 kmに縮小し、海岸に沿ってオコア川の河口で終わる。もう一つの大きな平野は「プラナ・デ・アスア」(アスア平野)で、アスア州にある非常に乾燥した地域である。その他、北海岸やペデルナレス州のペデルナレス半島にもいくつかの小さな海岸平野がある。

4つの主要な河川が、ドミニカ共和国の数多くの山々から流れ出ている。ジャケ・デル・ノルテ川は、ドミニカ共和国で最も長く、最も重要な河川である。シバオ渓谷からの余剰水を運び、北西部のモンテ・クリスティ湾に注いでいる。同様に、ジュナ川はベガ・レアルに流れ込み、北東部のサマナ湾に注いでいる。サン・フアン渓谷の排水は、南部のカリブ海に注ぐジャケ・デル・スール川の支流であるサン・フアン川によって行われている。アルティボニット川はイスパニョーラ島で最も長い川で、西流してハイチに注いでいる。多くの湖や沿岸の潟がある。最大の湖はエンリキージョ湖で、海抜45 m下にある塩湖であり、カリブ海で最も低い地点である。

ドミニカ共和国の領土の一部を形成する多くの小さな沖合の島やキーがある。海岸近くの2つの最大の島は、南東部のサオナ島と南西部のベアタ島である。小さな島には、カヨス・シエテ・エルマノス、イスラ・カブラ、カヨ・ジャクソン、カヨ・リモン、カヨ・レバンタード、カヨ・ラ・ボカイナ、カタルニータ、カヨ・ピサヘ、イスラ・アルト・ベロなどがある。北方100 kmから200 kmの距離には、地理的にはバハマの南東への続きである、3つの広大で大部分が水没した堆(ナヴィダード堆、シルバー堆、ムーチョワール堆)がある。ナヴィダード堆とシルバー堆は、ドミニカ共和国によって公式に領有権が主張されている。イスラ・カブリトスはエンリキージョ湖内にある。

ドミニカ共和国には、イスパニョーラ湿潤林、イスパニョーラ乾燥林、イスパニョーラ松林、エンリキージョ湿地、大アンティル諸島マングローブ林という5つの陸上生態域が存在する。

4.1. 気候

ドミニカ共和国は、沿岸部および低地では熱帯雨林気候に属し、シバオ渓谷の大部分など一部の地域ではサバナ気候に属する。多様な地形のため、ドミニカ共和国の気候は短い距離でもかなりの変動を示し、アンティル諸島の中で最も変化に富んでいる。年平均気温は25 °Cである。標高の高い場所では平均気温は18 °Cであるのに対し、海面近くでは平均気温は28 °Cである。山間部では0 °Cの低温も可能であり、保護された谷間では40 °Cの高温も可能である。1月と2月が最も涼しい月であり、8月が最も暑い月である。ドゥアルテ山の山頂では稀に降雪が見られることがある。

北海岸沿いの雨季は11月から1月まで続く。その他の地域では、雨季は5月から11月までで、5月が最も雨の多い月である。国全体の年間平均降水量は1500 mmであり、ネイバ渓谷の特定の場所では平均350 mmと低いのに対し、コルディレラ・オリエンタルでは平均2740 mmとなる。国の最も乾燥した地域は西部にある。

熱帯低気圧は数年ごとにドミニカ共和国を襲い、その65%が南海岸に影響を与える。ハリケーンは6月から10月の間に最も発生しやすい。国を襲った最後の主要なハリケーンは、1998年のハリケーン・ジョルジュであった。

4.2. 動植物

ドミニカ共和国に生息する在来陸上哺乳類の90%はコウモリである。南西部にあるエンリキージョ湖には、アメリカワニの最大の個体群が生息している。

ドミニカ共和国は生物多様性に富んでおり、固有種も多く存在する。例えば、国花であるペレスキア・キスケヤナ(バイアイーベ・ローズ)や、国鳥であるヤシチャツグミ(シグア・パルメラ)などが挙げられる。山岳地帯には松林が広がり、低地には熱帯雨林や乾燥林、マングローブ林など多様な植生が見られる。

しかし、森林伐採や農地開発、都市化などにより、多くの動植物が絶滅の危機に瀕している。国立公園や自然保護区が設定され、生物多様性の保全に向けた努力が続けられているが、その効果は限定的である。特に、ハイチとの国境付近では、ハイチ側での木炭生産のための違法伐採がドミニカ共和国側の環境にも影響を与えている。

4.3. 環境問題

ドミニカ共和国は、多くの開発途上国と同様に、様々な環境問題に直面している。主な問題としては、森林伐採、水質汚染、土壌侵食、都市部における大気汚染などが挙げられる。

森林伐採は、農地拡大、薪炭材の採取、商業伐採などが原因で進行しており、生物多様性の損失や土壌侵食を引き起こしている。特に、ハイチとの国境付近では、ハイチ側での木炭生産のための違法伐採が深刻な問題となっている。

水質汚染は、生活排水、工業排水、農薬や化学肥料の流出などが原因で発生している。これにより、河川や湖沼、沿岸海域の生態系が悪影響を受けており、飲料水の安全性も脅かされている。

土壌侵食は、森林伐採や不適切な農法により、特に傾斜地で深刻化している。これにより、農地の生産性が低下し、河川への土砂流出が増加している。

都市部、特に首都サントドミンゴでは、自動車の排気ガスや工場からの排出物による大気汚染が問題となっている。

気候変動の影響も懸念されており、ハリケーンの強大化や海面上昇、干ばつなどが予想されている。

政府は、国立公園や保護区の設定、植林活動の推進、排水規制の強化など、環境問題への対策を進めているが、資金不足や法執行の困難さなどから、十分な成果を上げるには至っていない。持続可能な開発に向けた、より包括的で効果的な取り組みが求められている。バホス・デ・アイナ地区は、かつてバッテリーリサイクル工場からの鉛汚染により、世界で最も汚染された場所の一つとされたが、近年改善の努力がなされている。

5. 政治

ドミニカ共和国は、立憲民主制の共和国であり、行政、立法、司法の三権分立を基本とする統治機構を持つ。複数政党制を採用している。

行政府の長は大統領であり、国民の直接選挙によって選出される。任期は4年で、再選も可能である。大統領は内閣を組織し、閣僚を任命する。また、国軍の最高司令官も兼ねる。

立法府は、両院制の国民議会(Congreso Nacionalスペイン語)によって構成される。元老院(Senadoスペイン語、上院)は32議席、代議院(Cámara de Diputadosスペイン語、下院)は178議席(2024年時点では190議席)で、いずれも国民の直接選挙によって選出される。任期は4年。

司法府の最高機関は最高裁判所(Suprema Corte de Justiciaスペイン語)であり、16名の判事で構成される。判事は、大統領、上下両院議長、最高裁判所長官、野党議員などで構成される国家司法評議会によって任命される。

主要政党としては、中道右派のドミニカ解放党(PLD)、中道左派の現代革命党(PRM)、中道右派のキリスト教社会改革党(PRSC)、ドミニカ革命党(PRD)などがある。

選挙は、大統領選挙と議会選挙が2年ごと交互に行われていたが、2016年以降は憲法改正により同時に実施されるようになった。1996年以降の選挙は、国際的な監視団によって概ね自由かつ公正であると評価されている。

しかし、政治腐敗、縁故主義、司法の独立性に対する懸念などは依然として存在し、民主主義のさらなる深化と国民の信頼醸成が課題となっている。

5.1. 行政区分

ドミニカ共和国は、31の州(provinciaスペイン語)と、首都サントドミンゴを含む国家地区(Distrito Nacionalディストリト・ナシオナルスペイン語)によって構成されている。

各州はさらに市町村(municipioスペイン語)に分けられる。州知事は大統領によって任命されるが、市長および市町村議会議員は国民の直接選挙によって選出される。

国家地区は1936年に創設され、それ以前はサントドミンゴ州の一部であった。国家地区は州と同様の機能を持つが、行政知事は置かれず、サントドミンゴ市のみで構成され、市長と市議会が行政を担当する。

各州は地理的、経済的に多様な特徴を持ち、地方自治体はそれぞれの地域の開発と住民サービスを担っているが、中央政府からの財政的依存度が高い場合も多い。

| # | 州名 (Provincia) | 州都 (Capital) |

|---|---|---|

| 1 | アスア州 (Azua) | アスア・デ・コンポステーラ (Azua de Compostela) |

| 2 | バオルコ州 (Baoruco) | ネイバ (Neiba) |

| 3 | バラオナ州 (Barahona) | サンタ・クルス・デ・バラオナ (Santa Cruz de Barahona) |

| 4 | ダハボン州 (Dajabón) | ダハボン (Dajabón) |

| D.N. | 国家地区 (Distrito Nacional) | サントドミンゴ (Santo Domingo) |

| 5 | ドゥアルテ州 (Duarte) | サン・フランシスコ・デ・マコリス (San Francisco de Macorís) |

| 6 | エリアス・ピーニャ州 (Elías Piña) | コメンダドール (Comendador) |

| 7 | エル・セイボ州 (El Seibo) | サンタ・クルス・デ・エル・セイボ (Santa Cruz de El Seibo) |

| 8 | エスパイジャト州 (Espaillat) | モカ (Moca) |

| 9 | アト・マジョール州 (Hato Mayor) | アト・マジョール・デル・レイ (Hato Mayor del Rey) |

| 10 | エルマナス・ミラバル州 (Hermanas Mirabal) | サルセド (Salcedo) |

| 11 | インデペンデンシア州 (Independencia) | ヒマニ (Jimaní) |

| 12 | ラ・アルタグラシア州 (La Altagracia) | サルバレオン・デ・イグエイ (Salvaleón de Higüey) |

| 13 | ラ・ロマーナ州 (La Romana) | ラ・ロマーナ (La Romana) |

| 14 | ラ・ベガ州 (La Vega) | コンセプシオン・デ・ラ・ベガ (Concepción de La Vega) |

| 15 | マリア・トリニダー・サンチェス州 (María Trinidad Sánchez) | ナグア (Nagua) |

| 16 | モンセニョール・ノウエル州 (Monseñor Nouel) | ボナオ (Bonao) |

| 17 | モンテ・クリスティ州 (Monte Cristi) | サン・フェルナンド・デ・モンテ・クリスティ (San Fernando de Monte Cristi) |

| 18 | モンテ・プラタ州 (Monte Plata) | モンテ・プラタ (Monte Plata) |

| 19 | ペデルナレス州 (Pedernales) | ペデルナレス (Pedernales) |

| 20 | ペラビア州 (Peravia) | バニ (Baní) |

| 21 | プエルト・プラタ州 (Puerto Plata) | サン・フェリペ・デ・プエルト・プラタ (San Felipe de Puerto Plata) |

| 22 | サマナ州 (Samaná) | サマナ (Samaná) |

| 23 | サンチェス・ラミレス州 (Sánchez Ramírez) | コトゥイ (Cotuí) |

| 24 | サン・クリストバル州 (San Cristóbal) | サン・クリストバル (San Cristóbal) |

| 25 | サン・ホセ・デ・オコア州 (San José de Ocoa) | サン・ホセ・デ・オコア (San José de Ocoa) |

| 26 | サン・フアン州 (San Juan) | サン・フアン・デ・ラ・マグアナ (San Juan de la Maguana) |

| 27 | サン・ペドロ・デ・マコリス州 (San Pedro de Macorís) | サン・ペドロ・デ・マコリス (San Pedro de Macorís) |

| 28 | サンティアゴ州 (Santiago) | サンティアゴ・デ・ロス・カバリェロス (Santiago de los Caballeros) |

| 29 | サンティアゴ・ロドリゲス州 (Santiago Rodríguez) | サン・イグナシオ・デ・サバネタ (San Ignacio de Sabaneta) |

| 30 | サント・ドミンゴ州 (Santo Domingo) | サント・ドミンゴ・エステ (Santo Domingo Este) |

| 31 | バルベルデ州 (Valverde) | マオ (Mao) |

5.2. 対外関係

ドミニカ共和国は、アメリカ合衆国と緊密な関係を築いており、プエルトリコ(米自治連邦区)やその他のアメリカ合衆国の州および管轄区域と文化的な結びつきが強い。また、国際連合、米州機構(OAS)、中米統合機構(SICA)などの国際機関に加盟している。2018年までは中華民国(台湾)と外交関係を有していたが、同年5月に断交し、中華人民共和国と国交を樹立した。

基本的な外交政策としては、近隣諸国との友好関係維持、経済協力の推進、そして国際社会における発言力の向上を目指している。中米カリブ諸国との経済連携協定(EPA)や、アメリカ合衆国との自由貿易協定(CAFTA-DR)などを通じて、貿易の拡大にも努めている。

2024年の世界平和度指数によると、ドミニカ共和国は世界で97番目に平和な国とされている。

5.2.1. ハイチとの関係

隣国ハイチとの関係は、歴史的背景、国境問題、そして特に深刻な移民問題により、複雑かつ緊張を伴うものとなっている。ハイチは経済的に困窮しており、多くのハイチ人がより良い生活を求めてドミニカ共和国へ移住している。その多くは非正規滞在者であり、ドミニカ共和国社会における彼らの人権、労働条件、社会統合は大きな課題である。

ドミニカ共和国政府は、非正規移民の取り締まりを強化しており、ハイチへの強制送還も頻繁に行われている。これは人道的な観点から国際的な批判を浴びることもあるが、国内では治安悪化や社会サービスへの負担増を理由に、厳しい移民政策を支持する声も大きい。

国境管理も重要な問題であり、麻薬や武器の密輸、人身売買なども懸念されている。一方で、両国間には経済的な結びつきもあり、貿易やハイチ人労働者を通じた人的交流も存在する。ハイチで大規模な自然災害が発生した際には、ドミニカ共和国が人道支援を行うなど、協力関係も見られる。

しかし、両国間の歴史的な対立感情や、人種・文化の違い、経済格差などが、相互不信や緊張の要因として根強く残っている。ハイチ系住民やその子孫に対する差別や人権侵害の問題は、ドミニカ共和国の国内問題であると同時に、二国間関係にも影響を与えている。これらの問題を解決し、安定的かつ建設的な関係を築くことが、両国にとって重要な課題である。

5.2.2. アメリカ合衆国との関係

ドミニカ共和国とアメリカ合衆国との関係は、歴史的に深く、かつ複雑である。20世紀初頭および1960年代のアメリカによる軍事介入は、ドミニカ共和国の主権と内政に大きな影響を与えた。これらの介入は、アメリカの戦略的・経済的利益を保護する目的で行われたが、ドミニカ共和国の民主主義の発展を歪め、長期的な反米感情の素地を作ったとの批判もある。

経済的には、アメリカはドミニカ共和国にとって最大の貿易相手国であり、重要な投資国でもある。ドミニカ共和国・中央アメリカ自由貿易協定(CAFTA-DR)を通じて、両国間の経済的結びつきはさらに強化されている。また、アメリカに在住する多くのドミニカ系移民からの送金は、ドミニカ共和国経済にとって重要な外貨収入源となっている。

政治的には、アメリカはドミニカ共和国の民主化プロセスやガバナンス改革を支援してきた。麻薬取引対策やテロ対策など、安全保障面での協力も行われている。

しかし、移民問題は両国関係における懸案事項の一つである。多くのアメリカ市民がドミニカ共和国に居住・退職している一方で、アメリカへのドミニカ人移民(正規・非正規を含む)も多く、その処遇や権利が問題となることがある。

総じて、ドミニカ共和国にとってアメリカ合衆国は、経済、政治、安全保障の各分野で極めて重要なパートナーであるが、歴史的な経緯や国力の差から、従属的な関係に陥りやすいという側面も持つ。ドミニカ共和国は、国益を最大限に守りつつ、アメリカとの建設的な関係を維持・発展させていくことが求められている。

5.3. 軍事

ドミニカ共和国軍(Fuerzas Armadas de la República Dominicanaスペイン語)は、陸軍(Ejército de República Dominicanaスペイン語)、海軍(Armada de República Dominicanaスペイン語)、空軍(Fuerza Aérea de República Dominicanaスペイン語)の三軍から構成される。現役兵力は約56,000人。大統領が軍の最高指揮官であり、国防省が軍の主要な管理機関である。

陸軍は、約28,750人の現役兵力を有し、6個歩兵旅団、1個航空騎兵中隊、1個戦闘支援旅団などから成る。空軍は、サントドミンゴ近郊の南部地域と国の北部地域に2つの主要基地を持ち、ヘリコプターを含む約75機の航空機を運用している。海軍は、サントドミンゴと南西海岸のラス・カルデラスに2つの主要な海軍基地を運営している。

軍の主な任務は、国土防衛、国境警備、国内の治安維持、そして災害救助活動などである。近年では、麻薬取引対策や国際的な安全保障協力にも力を入れている。空港保安専門部隊(CESA)や港湾保安専門部隊(CESEP)を組織し、これらの分野における国際的な安全保障ニーズに対応している。また、国境専門部隊(CESFRONT、旧CESEF)の設立も計画されている。軍は国家捜査局(DNI)や麻薬対策局(DNCD)に人員の75%を提供している。

2018年、ドミニカ共和国は国連の核兵器禁止条約に署名した。

6. 経済

ドミニカ共和国の経済は、過去数十年間で大きな変貌を遂げた。かつては砂糖、カカオ、コーヒーといった農産物の輸出に大きく依存していたが、現在はサービス業、製造業、農業、鉱業、貿易が混在する多角的な経済構造へと移行している。サービス業がGDPの約60%を占め、その中でも観光業、通信業、金融業が主要な構成要素となっている。しかし、いずれの分野も全体の10%を超えるほどではない。製造業はGDPの約22%を占める。国内には証券取引所(BVRD)も存在し、先進的な通信システムと交通インフラを有する。

CIAワールドファクトブックによると、ドミニカ共和国はカリブ海地域で最大の経済規模を持ち、ラテンアメリカでは7番目に大きい。過去25年間で西半球で最も急速に成長した経済であり、1992年から2018年の間の実質GDP成長率は平均5.3%であった。2014年と2015年のGDP成長率はそれぞれ7.3%と7.0%に達し、西半球で最高であった。最近の成長は、建設、製造、観光、鉱業によって牽引されている。同国は世界で3番目に大きな金鉱山であるプエブロ・ビエホ鉱山を有し、2015年の金生産量は31メトリックトンであった。

一方で、高い失業率や所得格差は長期的な課題である。国際移住はドミニカ共和国に大きな影響を与えており、大量の移民を受け入れると同時に送り出してもいる。特に、ハイチからの非合法移民の大量流入と、ハイチ系ドミニカ人の社会統合は大きな問題となっている。アメリカ合衆国などに存在する大規模なドミニカ人ディアスポラは、本国への送金を通じて国の発展に貢献している。2014年には、送金額が4571.00 万 USDに達した。

慢性的なエネルギー不足は、頻繁な停電と非常に高い電力価格を引き起こし、経済成長の足かせとなっている。商品貿易赤字は拡大しているものの、観光収入と送金が外貨準備の構築に貢献している。1980年代後半から1990年代にかけての経済混乱期(GDPが最大5%減少し、消費者物価指数が100%に達した)を経て、ドミニカ共和国は成長とインフレ抑制の時期に入ったが、2002年以降、国内第2位の商業銀行バンインターの破綻(35億ドル規模の不正に関連)をきっかけに景気後退に陥った。このバンインター不正事件はドミニカ経済に壊滅的な影響を与え、2003年のGDPは1%減少し、インフレ率は27%を超えた。

国連人間開発報告書(2005年)によると、ドミニカ共和国は資源利用可能性で世界71位、人間開発で79位、資源管理の誤りで世界14位にランクされている。これらの統計は、政府の腐敗、外国の経済的干渉、貧富の格差といった問題を浮き彫りにしている。

コーヒー、米、サトウキビ、トマト産業における児童労働の問題も指摘されている。特にサトウキビ産業における労働搾取は、アメリカ合衆国労働省によって強制労働に該当するとされている。土地の75%を3つの大グループ(国家砂糖評議会(CEA)、ビシーニ・グループ、セントラル・ロマーナ・コーポレーション)が所有している。

2016年の世界奴隷指数によると、現代のドミニカ共和国では推定104,800人(人口の1.00%)が奴隷状態にあるとされている。

6.1. 主要産業

ドミニカ共和国の主要産業は多岐にわたる。

観光業は、美しいビーチ、歴史的遺産、自然公園などを背景に、国の経済を牽引する最も重要な産業の一つである。特にプンタ・カナ、ババロ、プエルト・プラタ、ラ・ロマーナなどが主要なリゾート地として知られている。雇用創出や外貨獲得に大きく貢献している。

農業は、伝統的に重要な産業であり、依然として多くの雇用を支えている。主要な農産物としては、砂糖(サトウキビ)、コーヒー、カカオ、タバコ、バナナ、米、柑橘類などがある。しかし、天候不順や国際価格の変動、そして労働者の権利や環境への配慮といった課題も抱えている。

鉱業も重要な外貨獲得源であり、特に金、フェロニッケル、銀、ボーキサイトなどが採掘されている。プエブロ・ビエホ鉱山は世界有数の金鉱山の一つである。鉱業開発は環境への影響や地域社会との関係において、適切な管理が求められる。

製造業は、特に自由貿易地域(Zonas Francasスペイン語)において発展しており、繊維製品、電子部品組立、医療機器、履物などが生産されている。これらの製品の多くはアメリカ合衆国などへ輸出されている。労働条件や賃金水準の向上が課題である。

サービス業は、観光業以外にも、金融、通信、小売、運輸などが成長している。都市部を中心に発展しており、経済全体の近代化に寄与している。

これらの産業は、ドミニカ共和国の経済成長を支える一方で、持続可能な開発、労働者の権利保護、環境保全といった社会的な側面への配慮がますます重要になっている。

6.2. 通貨

ドミニカ共和国の公式通貨はドミニカ・ペソ(Peso Dominicanoスペイン語、ISO 4217コード:DOP)である。補助単位はセンターボ(centavoスペイン語)だが、現在はほとんど流通していない。紙幣は2,000、1,000、500、200、100、50ペソが、硬貨は25、10、5、1ペソが発行されている。

為替レートは変動相場制を採用しており、主にアメリカ合衆国ドル(USD)との関係で変動する。観光地ではアメリカ合衆国ドル、ユーロ、カナダドル、スイス・フランなども広く受け入れられている。

中央銀行はドミニカ共和国中央銀行(Banco Central de la República Dominicanaスペイン語)であり、金融政策、通貨発行、為替レートの安定などを担っている。

1985年に為替レートが自由化され、1986年8月には1米ドルあたり2.70ペソであったが、1993年には14.00ペソ、2000年には16.00ペソとなった。2018年9月時点では、1米ドルあたり50.08ペソであった。インフレや経済状況により、為替レートは大きく変動することがある。

6.3. 観光

ドミニカ共和国の観光業は、国の経済成長を牽引する最も重要な柱の一つであり、カリブ海地域で最も人気のある観光地の一つである。年間を通じて温暖な気候、美しいビーチ、豊かな自然、そして歴史的な遺産が多くの観光客を惹きつけている。

主要な観光資源としては、以下のようなものがある。

- ビーチリゾート:プンタ・カナ、ババロ、プエルト・プラタ、ラ・ロマーナ、サマナ半島などには、世界的に有名な高級リゾートホテルが立ち並び、白い砂浜とターコイズブルーの海を求めて多くの観光客が訪れる。マリンスポーツも盛んである。

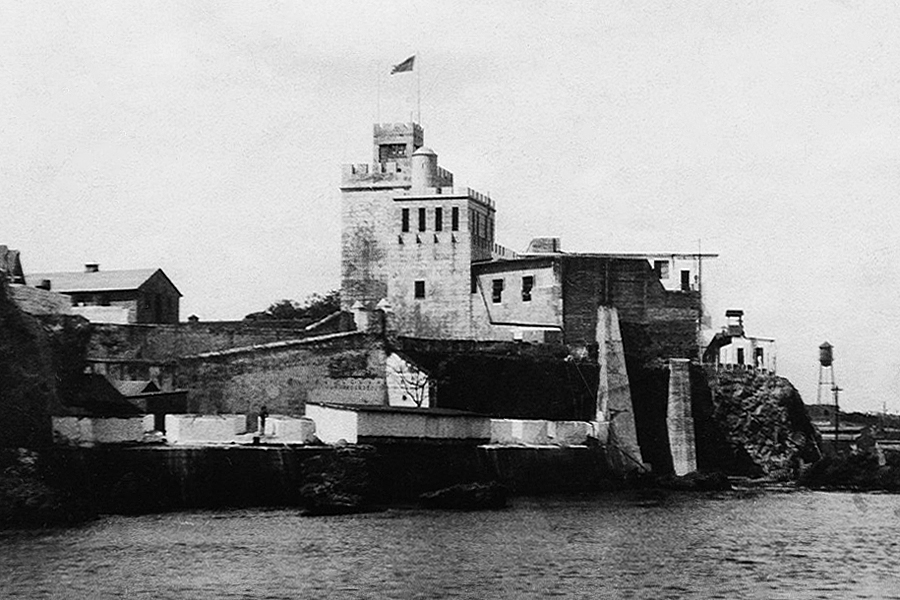

- 歴史的遺産:首都サントドミンゴの植民都市は、アメリカ大陸で最初のヨーロッパ人による都市であり、ユネスコの世界遺産に登録されている。アメリカ大陸初のカテドラル、アルカサル・デ・コロン(コロンブスの息子ディエゴの宮殿)、オサマ要塞など、歴史的建造物が多く残る。

- 自然公園とエコツーリズム:ドゥアルテ山(カリブ海最高峰)、エンリキージョ湖(カリブ海最大の湖で最低地点)、ロス・アイティセス国立公園、ハラバコアやコンスタンサ周辺の山岳リゾートなど、多様な自然景観も魅力である。近年はエコツーリズムへの関心も高まっている。

観光客の主な国籍は、アメリカ合衆国、カナダ、ヨーロッパ諸国(特にスペイン、フランス、ドイツ、ロシア)などである。

観光産業は、外貨獲得、雇用創出、地域経済の活性化に大きく貢献している。政府も観光インフラの整備やプロモーションに力を入れている。キャップ・カナ、サントドミンゴのサン・スーシー港、カサ・デ・カンポ、プンタ・カナのハードロック・ホテル&カジノといった大型プロジェクトも観光客誘致に寄与している。

しかし、観光開発に伴う環境への影響、地域住民への利益還元の偏り、外国人観光客を狙った犯罪といった課題も存在する。持続可能な観光開発の推進が、今後の重要なテーマとなっている。ほとんどの外国人観光客は、居住国に応じて観光カードの取得が必要となる。

6.4. 交通

ドミニカ共和国の交通インフラは、近年著しい改善を見せているが、依然として課題も残る。

道路網:国内の主要都市を結ぶ3つの国道(DR-1、DR-2、DR-3)が基幹となっている。これらは首都サントドミンゴからそれぞれ北部(シバオ)、南西部(スール)、東部(エル・エステ)へと延びている。これらの国道は多くの区間で拡張・再建が進められている。その他、支線となる国道(DR-5)や代替ルート(DR-4)もある。政府は、小規模な町と幹線道路を結ぶ二次的な道路の広範な再建にも着手している。近年では、サントドミンゴと北東部のサマナ半島を結ぶ106 kmの有料道路が建設され、所要時間が大幅に短縮された。DR-28(ハラバコア - コンスタンサ)やDR-12(コンスタンサ - ボナオ)の再建も行われた。しかし、多くの二次道路は依然として未舗装であったり、整備が必要な状態である。

公共交通:都市部や都市間を結ぶバスサービスが主要な公共交通手段である。政府運営のOMSA(首都圏バスサービス局)やOTTT(陸上交通技術局)によるバスと、民間企業(FENATRANO、CONATRAなど)が運営するバスがある。長距離バス会社としては、メトロ・セルビシオス・トゥリスティコスやカリベ・ツアーズなどが毎日運行している。「グアグア」と呼ばれる小型バスや、「カロ・プブリコ」または「コンチョ」と呼ばれる乗り合いタクシーも市民の足として広く利用されている。

港湾:サントドミンゴ港、ハイナ・オリエンタル港、カウセド港などが主要な商業港である。クルーズ船の寄港も多い。

空港:プンタ・カナ国際空港、ラス・アメリカス国際空港(サントドミンゴ)、シバオ国際空港(サンティアゴ)、プエルト・プラタ国際空港などが主要な国際空港であり、北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ各都市との間に多くの直行便が就航している。

サントドミンゴ・ライトレールの計画は現在保留中である。

6.4.1. サントドミンゴ地下鉄

ドミニカ共和国の首都サントドミンゴでは、サントドミンゴ地下鉄(Metro de Santo Domingoスペイン語)が運行されている。これは、島嶼カリブ海および中央アメリカ地域で最も広範な地下鉄システム(路線長および駅数において)である。

サントドミンゴ地下鉄は、サントドミンゴおよび国内の他の地域の交通事情を改善するための大規模な「国家基本計画」の一環として建設された。最初の路線(1号線)は、マキシモ・ゴメス通りとエルマナス・ミラベル通りの交通渋滞を緩和するために計画され、2009年に開業した。2号線は、2013年4月に開業し、市内のドゥアルテ=ケネディ=センテナリオ回廊沿いの西から東への交通渋滞緩和を目的としている。

2013年8月時点で開通している2路線の総延長は27.35 kmであった。2号線開業前の2012年には、年間30,856,515人の乗客がサントドミンゴ地下鉄を利用した。2路線が開通した2014年には、乗客数は61,270,054人に増加した。

その後も路線の延伸が進められており、市民の重要な足となっている。地下鉄の導入は、都市の交通渋滞緩和、大気汚染の軽減、そして市民生活の利便性向上に貢献している。

6.5. 通信

ドミニカ共和国は、比較的よく整備された電気通信インフラを有しており、携帯電話および固定電話サービスが広範囲に提供されている。

国内の電気通信規制機関はINDOTEL(Instituto Dominicano de Telecomunicacionesスペイン語、ドミニカ電気通信庁)である。最大の電気通信事業者はクラロ(Claroスペイン語)であり、これはカルロス・スリム率いるアメリカ・モービルの一部門で、無線、固定電話、ブロードバンド、IPTVサービスを提供している。

2009年6月時点で、国内の電話回線加入者数(固定電話および携帯電話)は800万を超え、人口の81%に相当し、2000年の160万から5倍に増加した。通信部門はGDPの約3.0%を生み出している。2009年3月時点でのインターネット利用者数は2,439,997人であった。

ケーブルインターネットアクセスおよびDSLは国のほとんどの地域で利用可能であり、多くのインターネットサービスプロバイダ(ISP)が3G無線インターネットサービスを提供している。サントドミンゴではWi-Fiホットスポットを拡張するプロジェクトが進められている。

2009年11月、ドミニカ共和国は、政府が開発するすべての情報通信技術(ICT)イニシアチブおよび政策に「ジェンダーの視点」を盛り込むことを約束した最初のラテンアメリカの国となった。これは、地域的なeLAC2010計画の一部である。

近年、スマートフォンの普及が進み、モバイルインターネットの利用も拡大している。しかし、都市部と地方の間、あるいは所得階層による情報格差(デジタルデバイド)は依然として課題であり、政府はICTインフラのさらなる整備と国民の情報リテラシー向上に取り組んでいる。

6.6. 電力

ドミニカ共和国の電力供給は、ラファエル・トルヒーヨ時代から信頼性が低い状態が続いており、設備の約75%が老朽化していると言われている。旧式の送電網は大きな送電損失を引き起こしており、発電事業者からの請求電力のかなりの部分を占めている。電力部門の民営化は、レオネル・フェルナンデスの以前の政権下で開始された。近年、345キロボルトの「サントドミンゴ=サンティアゴ電力ハイウェイ」への投資は、送電損失を削減し、1960年代半ば以降の国家送電網における主要な設備改善として評価されている。

トルヒーヨ政権時代、多くの都市に電力サービスが導入されたが、利用量の約95%は請求されていなかった。ドミニカ共和国の約210万世帯の約半数には電力メーターがなく、ほとんどが電気料金を支払っていないか、固定の月額料金を支払っている。

家庭用および一般電力サービスは、110ボルト、60ヘルツの交流で供給されている。アメリカ合衆国仕様の電化製品は変更なしで使用できる。ドミニカ共和国の大部分は電力にアクセスできる。観光地、ビジネス、旅行、医療、重要なインフラは、より信頼性の高い電力を有する傾向がある。料金徴収率が70%に達した地域への供給効率を高めるための集中的な取り組みが発表された。

電力部門は高度に政治化されており、一部の発電会社は資本不足で、時には十分な燃料供給を購入できないことがある。慢性的な電力不足は頻繁な計画停電(apagonesアパゴネススペイン語)を引き起こし、国民生活や経済活動に大きな影響を与えている。この問題は、発電能力の不足、送配電網の老朽化、盗電、料金未払いなど、複合的な要因によるものである。

近年、再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力など)の導入が進められているが、依然として火力発電への依存度が高い。電力供給の安定化と料金の適正化、そして再生可能エネルギーへの移行は、ドミニカ共和国が直面する重要な課題である。

7. 国民

ドミニカ共和国の総人口は、2024年時点で約1,140万人と推定されており、1950年の約238万人から大幅に増加している。2010年の統計では、人口の31.2%が15歳未満、6%が65歳以上であった。2020年の推定では、女性100人に対して男性は102.3人であった。2006年から2007年の年間人口増加率は1.5%であった。

2007年の人口密度は1平方キロメートルあたり192人(1平方マイルあたり498人)で、人口の63%が都市部に居住していた。南部の沿岸平野と北部のシバオ渓谷が最も人口密度の高い地域である。首都サントドミンゴの人口は、2010年時点で約290万7千人であった(都市圏人口は約360万人)。

その他の主要都市としては、サンティアゴ・デ・ロス・カバリェロス(人口約74万5千人)、ラ・ロマーナ(約21万4千人)、サン・ペドロ・デ・マコリス(約18万5千人)、イグエイ(約15万3千人)、サン・フランシスコ・デ・マコリス(約13万2千人)、プエルト・プラタ(約11万8千人)、ラ・ベガ(約10万4千人)などがある(人口はいずれも2010年時点)。

国連によると、2000年から2005年の都市人口増加率は2.3%であった。平均寿命は男性約71歳、女性約77歳(2020年推定)。乳幼児死亡率は出生1,000人あたり約20人(2020年推定)である。

7.1. 主要都市

ドミニカ共和国には、国の政治、経済、文化の中心となるいくつかの主要都市が存在する。

| 順位 | 都市名 | 州 | 人口 |

|---|---|---|---|

| 1 | サントドミンゴ (Santo Domingo de Guzmán) | 国家地区 および サント・ドミンゴ州 | 4,274,651 |

| 2 | サンティアゴ・デ・ロス・カバリェロス (Santiago de los Caballeros) | サンティアゴ州 | 771,748 |

| 3 | ラ・ベガ (Concepción de La Vega) | ラ・ベガ州 | 282,055 |

| 4 | ラ・ロマーナ (La Romana) | ラ・ロマーナ州 | 270,686 |

| 5 | イグエイ (Salvaleón de Higüey) | ラ・アルタグラシア州 | 266,091 |

| 6 | サン・フランシスコ・デ・マコリス (San Francisco de Macorís) | ドゥアルテ州 | 217,523 |

| 7 | サン・ペドロ・デ・マコリス (San Pedro de Macorís) | サン・ペドロ・デ・マコリス州 | 202,716 |

| 8 | プエルト・プラタ (San Felipe de Puerto Plata) | プエルト・プラタ州 | 162,093 |

| 9 | バニ (Baní) | ペラビア州 | 158,019 |

| 10 | プンタ・カナ (Punta Cana) | ラ・アルタグラシア州 | 148,993 |

サントドミンゴは、国の首都であり最大の都市。アメリカ大陸で最も古いヨーロッパ人による植民都市であり、その植民都市地区は世界遺産に登録されている。政治、経済、文化の中心地である。

サンティアゴ・デ・ロス・カバリェロスは、国内第2の都市であり、北部シバオ地方の中心都市。農業や商工業が盛んである。

ラ・ロマーナは、東部に位置し、製糖業と観光業で知られる。高級リゾート地カサ・デ・カンポがある。

これらの都市は、人口集中による住宅問題、交通渋滞、環境汚染といった都市問題も抱えている。

7.2. 民族

ドミニカ共和国の住民の民族構成は非常に多様であり、長年にわたる混血の結果、今日の複雑な様相を呈している。

2022年の人口調査によると、自己申告に基づく民族構成は以下の通りである。

- 混血 (Mezcladoスペイン語): 71.7%

- インディオ (Indioスペイン語): 34.2% (注:ドミニカ共和国における「インディオ」は、先住民の血を引く人々ではなく、明るい肌色と暗い肌色の中間の肌色を持つ混血の人々を指すことが多い)

- モレノ (Morenoスペイン語): 26.1% (褐色肌の混血)

- メスティーソ (Mestizoスペイン語): 7.7% (主にヨーロッパ系と先住民系の混血を指すが、広義には様々な混血を含む)

- ムラート (Mulatoスペイン語): 3.8% (主にヨーロッパ系とアフリカ系の混血)

- 白人 (Blancoスペイン語): 18.7% (主にスペイン系だが、イタリア系、フランス系、ドイツ系なども含む)

- 黒人 (Negroスペイン語): 7.4% (主に西アフリカ起源)

- その他 (Otroスペイン語): 0.3%

近年の遺伝子DNA研究によると、ドミニカ人の遺伝的構成は主にヨーロッパ系とサブサハラアフリカ系であり、より少ない程度でアメリカ大陸の先住民の祖先を持つ。創設者集団の平均的なドミニカ人のDNAは、ヨーロッパ系73%、先住民系10%、アフリカ系17%と推定されている。ハイチおよびアフロ・カリブ系移民の後、全体の割合はヨーロッパ系57%、先住民系8%、アフリカ系35%に変化した。

ドミニカ共和国における人種は、長年にわたる異人種間の広範な混血のため、白人、ムラート、黒人の連続体として機能しており、高い遺伝的多様性を可能にしている。

ドミニカ共和国の国籍は血統主義(Jus sanguinisラテン語)によって与えられ、出生地主義(Jus soliラテン語)ではない。つまり、両親が不法移民である場合、ドミニカ共和国で生まれても国籍は保証されない。ドミニカ人の祖先を証明できれば、海外で生まれた人にも比較的容易に国籍が付与される。これは、「ドミニカ市民」であることと「ドミニカ民族」であることが必ずしも同義ではないことを意味する。

民族的ドミニカ人は、ドミニカ共和国で生まれた(そして法的地位を持つ)人々、または海外で生まれて国に祖先のルーツを持つ人々だけでなく、より重要なことに、数世代にわたって国に家族のルーツを持ち、スペイン系、タイノ系、アフリカ系の3つの主要なルーツの様々な程度の混合の子孫である人々を指す。

大多数のドミニカ人は、彼らの混血の遺産のすべての側面を受け入れているが、しばしば何よりもまず彼らの国籍で識別する。アメリカ合衆国で生まれた多くのドミニカ人が現在ドミニカ共和国に居住しており、推定約25万人で、一種の駐在員コミュニティを形成しており、彼らは影響力を増しており、ドミニカ共和国の経済成長に重要な役割を果たしている。

最大の移民グループは隣国ハイチからの人々であり、その多くは非正規滞在者である。次に多いのはベネズエラからの移民である。その他、レバノン、シリア、パレスチナなど西アジアからの移民の子孫、中国や日本など東アジアからの移民の子孫も存在する。少数ながらセファルディム系ユダヤ人の子孫もいる。

人種間の社会経済的格差や差別は依然として存在し、特にハイチ系移民や肌の色が濃い人々に対する偏見が見られることがある。多文化共生と人種的平等の実現は、ドミニカ社会にとって重要な課題である。

7.3. 言語

ドミニカ共和国の公用語はスペイン語である。国民の大多数がスペイン語を母語とし、日常生活、教育、行政、メディアなどあらゆる場面で使用されている。

ドミニカ共和国で話されるスペイン語は、カリブ・スペイン語の一変種であり、ドミニカ・スペイン語(Español dominicanoスペイン語)と呼ばれる。この方言は、他のカリブ海地域のスペイン語方言と類似点を持ち、特にカナリア諸島のスペイン語の影響を受けている。また、歴史的経緯からアフリカの言語や、イスパニョーラ島固有の先住民(タイノ族)の言語からの借用語も含まれている。特徴としては、語尾の /s/ の弱化または脱落、特定の子音の発音変化などが見られる。

最大の少数言語はハイチ・クレオール語であり、主にハイチからの移民とその子孫によって話されている。話者数は数十万から100万人以上と推定されているが、正確な統計は把握しにくい。

英語は、観光業の発展、アメリカ合衆国との経済的・文化的結びつき、そしてドミニカ系アメリカ人の影響により、特に都市部や観光地で広く通用するようになってきている。私立学校や一部の公立学校では、英語とフランス語が必修の外国語として教えられているが、外国語教育の質には課題があるとの指摘もある。ドミニカ共和国は、第二言語としての英語能力において、ラテンアメリカで2位、世界で23位にランクされている(EF英語能力指数による)。

サマナ半島には、19世紀にアメリカから移住した元奴隷のアフリカ系アメリカ人の子孫が住むコミュニティがあり、彼らの中には「サマナ英語」と呼ばれる独特の英語変種を話す高齢者が少数存在する。

その他、移民コミュニティでは、イタリア語、ドイツ語、中国語なども話されている。

1950年の国勢調査における母語の割合は以下の通りであった。

| 言語 | 総計 % | 都市部 % | 農村部 % |

|---|---|---|---|

| スペイン語 | 98.00 | 97.82 | 98.06 |

| フランス語 | 1.19 | 0.39 | 1.44 |

| 英語 | 0.57 | 0.96 | 0.45 |

| アラビア語 | 0.09 | 0.35 | 0.01 |

| イタリア語 | 0.03 | 0.10 | 0.006 |

| その他の言語 | 0.12 | 0.35 | 0.04 |

7.4. 宗教

ドミニカ共和国で最も広く信仰されている宗教はキリスト教である。

歴史的にローマ・カトリックが国の宗教慣行を支配しており、国家の公認宗教として政府から財政支援を受けている。2014年時点で、人口の57%(570万人)がローマ・カトリック教徒、23%(230万人)がプロテスタント(ラテンアメリカ諸国では、プロテスタントは個人的および公的伝道を強調するため、しばしば「エバンヘリコ」と呼ばれ、多くは福音派またはペンテコステ派である)であると自己認識していた。

1896年から1907年にかけて、米国聖公会、自由メソジスト教会、セブンスデー・アドベンチスト教会、モラヴィア兄弟団の宣教師がドミニカ共和国で活動を開始した。ドミニカ共和国の人口1,063万人のうち3%がセブンスデー・アドベンチスト教徒である。

近年の移民や布教活動により、他の宗教団体も持ち込まれており、人口に占める割合は以下の通りである:心霊主義(カーデシスト):2.2%、末日聖徒イエス・キリスト教会:1.3%、仏教:0.1%、バハイ信教:0.1%、中国の民俗宗教:0.1%、イスラム教:0.02%、ユダヤ教:0.01%。

カトリック教会は19世紀後半にその強力な支配力を失い始めた。これは資金不足、司祭不足、支援プログラムの欠如が原因であった。同時期に、プロテスタント福音主義は「個人の責任と家族の再生、経済的起業家精神、そして聖書原理主義」を強調することで、より広範な支持を得始めた。

ドミニカ共和国には2人のカトリックの守護聖人がいる:「アルタグラシアの聖母」(Nuestra Señora de la Altagraciaスペイン語)と「メルセデスの聖母」(Nuestra Señora de las Mercedesスペイン語)である。

ドミニカ共和国は歴史的に広範な信教の自由を認めてきた。米国務省によると、「憲法は国教会がないことを明記し、宗教と信仰の自由を規定している。バチカンとのコンコルダートはカトリックを公認宗教と指定し、他の宗教団体には与えられていない特権をカトリック教会に拡大している。これらには、教会法の法的承認、一部の教会経費を賄うための公的資金の使用、および関税の完全免除が含まれる。」

1950年代には、ラファエル・トルヒーヨ政権によって教会に対する制限が課せられた。政府の敵対者の大量逮捕に対して抗議の手紙が送られた。トルヒーヨはカトリック教会に対するキャンペーンを開始し、政府に反対する説教をした司祭や司教を逮捕する計画を立てた。このキャンペーンは、彼が暗殺される前に終了した。

第二次世界大戦中、ナチス・ドイツから逃れたユダヤ人の一団がドミニカ共和国に逃れ、ソスアの町を設立した。それ以来、そこはユダヤ人人口の中心地となっている。

7.5. 移民

ドミニカ共和国は歴史的に多くの移民を受け入れてきた。19世紀には、ベネズエラ、プエルトリコ、キューバなどからの移民があった。20世紀に入ると、中東(主にレバノン、シリア、パレスチナ)、日本、そして少数ながら韓国からの農業労働者や商人としての移民があった。中国系の企業は通信、鉱業、鉄道分野で事業を展開した。アラブ系コミュニティは増加傾向にあり、その子孫は約8万人と推定されている。現大統領ルイス・アビナデルもレバノン系の家系である。

その他、ドイツ、イタリア、フランス、イギリス、オランダ、スイス、ロシア、ハンガリーなどヨーロッパからの移民の子孫も存在する。

また、セントクリストファー・ネイビス、アンティグア、セントビンセント・グレナディーン、モントセラト、トルトラ島、セント・クロイ島、セント・トーマス島、グアドループなど、他のカリブ海の島々からの移民の子孫もおり、彼らは地元では「ココロ」として知られている。彼らはサトウキビプランテーションや港湾で働き、主にサン・ペドロ・デ・マコリスやプエルト・プラタの都市に定住した。第二次世界大戦前後には、ナチス・ドイツの迫害を逃れた約800人のユダヤ人難民が移住し、ソスアにコミュニティを形成した。

近年、最も大きな移民グループは隣国ハイチからであり、その多くは非正規滞在者である。2017年の調査によると、ハイチ出身者(ドミニカ共和国生まれのハイチ系含む)は約75万人と推定されている。次に多いのはベネズエラからの移民(約2万6千人)であった。アメリカ合衆国出身者(プエルトリコ出身者除く)も約1万人いる。

2010年の国勢調査では、ハイチ人311,969人、アメリカ人24,457人、スペイン人6,691人、プエルトリコ人5,763人、ベネズエラ人5,132人が登録されていた。2012年の政府調査では、ハイチ生まれ329,281人、アメリカ生まれ(プエルトリコ生まれ除く)25,814人、スペイン生まれ7,062人、プエルトリコ生まれ6,083人、ベネズエラ生まれ5,417人などが確認された。

これらの移民は、ドミニカ共和国の経済や社会に多様な影響を与えている。ハイチ系移民は主に低賃金の農業や建設業に従事し、経済の底辺を支えているが、彼らの人権や法的地位、社会への統合は大きな課題となっている。ベネズエラからの移民は、近年の同国の経済危機を背景に急増しており、新たな社会問題も引き起こしている。

移民の流入は、ドミニカ社会の多文化性を豊かにする一方で、社会インフラへの負担増、雇用競争、文化摩擦といった問題も生じさせている。政府は移民政策の策定や、移民の権利保護と社会統合に向けた取り組みを進めているが、その道のりは平坦ではない。

7.5.1. ハイチ系移民

ドミニカ共和国における最大の移民グループは、隣国ハイチからの移民とその子孫である。その規模は数十万人から100万人以上と推定されており、その多くは非正規滞在者である。

移住の歴史的・経済的背景には、両国間の著しい経済格差がある。ハイチは西半球で最も貧しい国の一つであり、政情不安や自然災害も頻発しているため、多くのハイチ人がより良い生活や仕事を求めてドミニカ共和国へ越境してくる。彼らの多くは、サトウキビプランテーション、建設現場、家事労働など、低賃金で過酷な労働条件の仕事に従事している。

ハイチ系移民の労働条件は劣悪な場合が多く、搾取や人権侵害の報告も後を絶たない。ヒューマン・ライツ・ウォッチなどの国際人権団体は、ドミニカ共和国におけるハイチ系移民の状況に警鐘を鳴らしている。

ドミニカ社会への統合も大きな課題である。ハイチ系移民は、言語(ハイチ・クレオール語とスペイン語)や文化の違い、肌の色による差別や偏見に直面することが多い。特に、ドミニカ共和国で生まれたハイチ系の子供たちの法的地位は長年問題となっていた。2013年の憲法裁判所の判決は、ハイチ系の親から生まれた多くのドミニカ生まれの人々から国籍を剥奪する可能性を生じさせ、国内外から大きな批判を浴びた。その後、政府は一部救済措置を講じたが、問題は完全には解決されていない。

ハイチ系移民の人権と法的地位の保護は、ドミニカ共和国にとって人道的にも国際的にも重要な課題である。また、この問題は、ハイチとの二国間関係にも大きな影響を与えている。ドミニカ共和国政府は、国境管理を強化し、非正規移民の強制送還も行っているが、根本的な解決には至っていない。

ハイチからの医療目的での越境も問題となっている。ハイチの医療制度が脆弱なため、多くのハイチ人女性が、特に出産間近になると、ドミニカ共和国の公立病院で医療サービスを受けるために国境を越えてくる。これはドミニカ共和国の医療財政に大きな負担をかけている。

ハイチの深刻な環境悪化、特に森林伐採も、ドミニカ共和国に影響を及ぼしている。木炭の違法取引などが国境を越えて行われている。

ハイチ人移民は、ドミニカ共和国からハイチ本国へ年間数億ドルの送金を行っており、これはハイチ経済にとって重要な収入源となっている。

この複雑な問題に対しては、両国政府間の協力、国際社会の支援、そして何よりも人道的な観点に立った解決策が求められている。

7.5.2. 日系移民

ドミニカ共和国への日系人の組織的な移住は、20世紀半ば、ラファエル・トルヒーヨ政権下で行われた。トルヒーヨ大統領は、国の農業開発と「人種改良」(白人化)政策の一環として、1954年に日本人移民の受け入れを開始した。

日本政府も戦後の食糧難や失業問題の解決策の一つとして海外移住を奨励しており、これに応じて1956年から1959年にかけて、約250家族、1300人以上の日本人がドミニカ共和国へ移住した。彼らは主に農業開拓民として、ハラバコア、コンスタンサ、ネイバ、ダハボンなどの地域に入植した。

しかし、入植地の多くは、募集要項で謳われていたような肥沃な土地ではなく、石礫地や未開墾地など農業に適さない場所であった。また、インフラ整備も不十分で、資金援助や技術指導も約束通りに行われないなど、多くの移民が過酷な生活環境と経済的困窮に直面した。

1961年のトルヒーヨ大統領暗殺後の政情不安も重なり、多くの移民が離農を余儀なくされた。日本政府は、1961年から帰国事業を実施したが、現地に残り生活再建を目指した人々もいた。

その後、ドミニカ共和国に残った日系移民とその子孫は、苦難を乗り越え、野菜栽培や花卉栽培などで成功を収め、ドミニカ社会に貢献してきた。彼らは日系コミュニティを形成し、日本の文化や伝統を維持しながら、現地社会に溶け込んでいる。

2000年には、元移民らが日本政府に対し、移住契約の不履行などを理由に損害賠償を求める訴訟(ドミニカ移民訴訟)を起こした。2006年、東京地方裁判所は国の法的責任は認めなかったものの、道義的責任に言及し、政府は原告団に対し特別一時金を支払うことで和解した。

現在、ドミニカ共和国には数千人の日系人が居住しており、両国間の友好関係の架け橋となっている。

7.6. 海外移住

ドミニカ共和国からは、多くの国民が海外へ移住しており、特にアメリカ合衆国とスペインが主要な移住先となっている。この海外移住の波は、20世紀後半から顕著になった。

最初の大きな移住の波は、1961年のラファエル・トルヒーヨ独裁者の暗殺後、政治的不安とトルヒーヨ支持者からの報復を恐れて始まった。1965年の内戦とそれに続くアメリカ軍の介入後、アメリカは渡航制限を緩和し、ドミニカ人がアメリカのビザを取得しやすくなったことが移住を加速させた。1966年から1978年にかけては、高い失業率と政治的抑圧を背景に、アメリカへの移住が続いた。

1980年代初頭には、国内の経済不振、インフレ、ドル高などが要因となり、第3の移住の波が起こった。

現在、アメリカ合衆国には、ドミニカ共和国生まれおよびドミニカ系の市民が約170万人(2012年時点)居住していると推定され、ニューヨーク、ニュージャージー、フロリダ、マサチューセッツなどに大きなコミュニティを形成している。プエルトリコ(米自治連邦区)へのドミニカ人移民も多く、2010年時点で約7万人が居住していたが、プエルトリコの経済危機により近年はその数は減少し、逆流現象も見られる。

スペインにも大規模なドミニカ人コミュニティが存在し、マドリードやバルセロナなどに集中している。その他、イタリア、オランダ、カナダなどにもドミニカ人移民が居住している。

これらの海外移住者からの本国への送金は、ドミニカ共和国経済にとって非常に重要な外貨収入源となっており、GDPの大きな割合を占めている。送金は、国内の家計消費を支え、貧困削減にも貢献している。

海外に住むドミニカ人(ディアスポラ)は、経済的な貢献だけでなく、文化的な影響や政治的な発言力も持ち、本国との間に強い繋がりを維持している。

7.7. 教育

ドミニカ共和国の教育制度は、ドミニカ共和国教育省によって管轄されており、全ての市民および若者の教育を受ける権利を保障している。

初等教育(Educación Básicaスペイン語)は6歳から14歳までの8年間で、義務教育であり無償である。

就学前教育(Educación Inicialスペイン語)は、2歳から4歳、および4歳から6歳のサイクルに分かれている。最終学年を除き、義務ではない。

中等教育(Educación Mediaスペイン語)は14歳から18歳までを対象とし、義務ではないが、国家は無償で提供する義務を負う。共通の4年間のコアカリキュラムと、2年間の3つのモード(一般・学術、職業(工業、農業、サービス)、芸術)からなる。

高等教育(Educación Superiorスペイン語)は、専門学校(Institutos Técnicos Superioresスペイン語)と大学(Universidadesスペイン語)から成る。専門学校は高等技術レベルのコースを提供し、大学は技術職、学士課程、大学院課程を提供する。これらは高等教育・科学技術省(MESCYT)によって規制されている。

国内で最も古く、最大の大学は1538年に設立されたサント・ドミンゴ自治大学(UASD)であり、アメリカ大陸で最初に設立された大学の一つである。その他、マドレ・イ・マエストラ・カトリカ大学(PUCMM)、イベロアメリカ大学(UNIBE)、アペック大学(UNAPEC)などが主要な私立大学として知られている。

2015年の統計によると、15歳以上の識字率は約91.8%(男性91.2%、女性92.3%)である。しかし、教育の質、特に公立学校における教育水準や、都市部と地方の教育格差は依然として大きな課題である。教員不足、教材の不備、施設の老朽化なども問題点として挙げられる。

政府は教育改革に力を入れており、教育予算の増額(GDPの4%目標)、教員の質の向上、カリキュラムの改善、ICT教育の推進などに取り組んでいる。しかし、これらの改革が実を結ぶには時間がかかると見られている。

2024年の世界イノベーション指数では97位であり、2019年の87位から低下した。

7.8. 保健

ドミニカ共和国の保健医療制度は、公的部門と民間部門から構成されている。国民皆保険制度の導入が進められているが、依然として多くの課題を抱えている。

2020年の統計によると、ドミニカ共和国の推定出生率は人口1,000人あたり18.5人、死亡率は人口1,000人あたり6.3人であった。平均寿命は、2021年の国連の推計で男性が70.9歳、女性が77.2歳である。乳幼児死亡率は、2021年の推計で出生1,000人あたり20.7人であった。

公的医療サービスは、主に社会保障庁(IDSS)や保健省(MSP)を通じて提供されるが、施設の老朽化、医療従事者や医薬品の不足、サービスの質の低さなどが問題となっている。特に地方や貧困地域では、医療へのアクセスが困難な状況にある。

民間医療は、主に都市部で発展しており、比較的質の高いサービスを提供しているが、費用が高額であるため、利用できるのは一部の富裕層に限られている。

主要な健康問題としては、生活習慣病(心血管疾患、糖尿病など)、感染症(デング熱、マラリア、HIV/AIDS、結核など)、そして妊産婦と乳幼児の健康問題が挙げられる。公衆衛生の課題としては、安全な飲料水の確保、衛生環境の改善、予防接種率の向上などがある。

隣国ハイチからの医療目的での越境も、ドミニカ共和国の医療システムに大きな負担をかけている。特に、ハイチ人妊婦が出産のためにドミニカ共和国の公立病院を利用するケースが多く、医療費の未払いなどが問題となっている。

政府は、医療インフラの整備、医療従事者の育成、国民皆保険制度の拡充、公衆衛生プログラムの強化などに取り組んでいるが、財政的制約や制度的課題により、改善は緩やかである。2024年の世界飢餓指数(GHI)では、ドミニカ共和国はデータが十分な127カ国中41位にランクされ、GHIスコアは7.8で、飢餓レベルは低いと評価されている。

7.9. 犯罪と治安

ドミニカ共和国の治安状況は、ラテンアメリカ諸国の中では比較的良い方とされるが、依然として多くの課題を抱えている。特に、旅行者を狙った犯罪や一般犯罪の発生率は低くなく、注意が必要である。

2012年の統計によると、ドミニカ共和国の殺人率は人口10万人あたり22.1人であり、同年の殺人事件総数は2,268件であった。

主要な犯罪の種類としては、強盗、窃盗、詐欺、車両盗難などの一般犯罪に加え、麻薬関連犯罪(密売、所持)、武器関連犯罪、そして暴力犯罪(傷害、殺人)が挙げられる。近年は、組織犯罪やギャングに関連する犯罪も増加傾向にある。

地域によって治安状況には差があり、首都サントドミンゴや主要都市、観光地の一部では、スリや置き引き、強盗などの犯罪が比較的多く発生している。夜間の一人歩きや、治安の悪いとされる地域への立ち入りは避けるべきである。

ドミニカ共和国は、コロンビアなど南米で生産された麻薬(主にコカイン)が、アメリカ合衆国やヨーロッパへ密輸される際の中継地点の一つとなっている。国内での麻薬の消費も問題となっており、麻薬関連の犯罪や暴力事件の原因となっている。政府は、アメリカ合衆国などと協力して麻薬対策を強化しているが、根絶には至っていない。

司法制度の課題としては、裁判の遅延、刑務所の過密状態、汚職などが指摘されている。警察官の不足や装備の不備、捜査能力の低さなども、犯罪抑止力の低下につながっている。

政府は、警察力の強化、刑務所改革、麻薬対策の推進、地域社会との連携による防犯活動など、治安改善に向けた様々な取り組みを行っている。しかし、社会構造的な問題(貧困、失業、教育機会の不均等など)が犯罪の温床となっている側面もあり、根本的な解決には至っていない。

暴力犯罪者の処遇が軽いとされることは、しばしば地域社会で論争の的となっている。2010年4月には、15歳から17歳の少年5人がタクシー運転手2人を射殺し、他の5人に排水管洗浄剤を飲ませて殺害した事件が発生した。2010年9月24日、タクシー運転手の遺族の抗議にもかかわらず、少年たちは3年から5年の懲役刑を宣告された。

8. 文化

ドミニカ共和国の文化は、その歴史的背景を反映し、主にヨーロッパ(特にスペイン)、アフリカ、そして先住民タイノ族の要素が文化混淆(シンクレティズム)を経て融合した、豊かで多様な姿を見せている。植民地時代のスペインの制度が文化形成において優勢であったため、アフリカ文化の影響は他のカリブ海諸国と比較してやや薄まっているが、それでも音楽、舞踊、宗教、食文化などに色濃く残っている。

言語はスペイン語が公用語であり、国民の生活やアイデンティティの基盤となっている。生活様式においては、家族の絆を重視し、年長者を敬う伝統的な価値観が根強く残っている。国民性は一般的に陽気で親しみやすく、音楽やダンスを愛する人々が多いとされる。

宗教はローマ・カトリックが多数を占めるが、近年はプロテスタントやその他の宗派も増加傾向にある。宗教行事や祭りは、地域社会の重要なイベントとなっている。

伝統芸能としては、アフリカ起源の太鼓のリズムや歌、スペイン起源のギター音楽などが融合した独自の音楽や舞踊が発展してきた。

近年は、アメリカ合衆国からの文化的な影響も強く、音楽、映画、ファッションなどの分野で見られる。また、グローバリゼーションの進展に伴い、様々な国の文化が流入し、ドミニカ文化は常に変化し続けている。

8.1. 建築

ドミニカ共和国の建築は、多様な文化の複雑な融合を反映している。ヨーロッパ植民者の深い影響は、国全体で最も顕著に見られる。華麗なデザインとバロック建築様式を特徴とし、そのスタイルは首都サントドミンゴで最もよく見られる。サントドミンゴは、アメリカ大陸で最初の大聖堂、宮殿、修道院、要塞が建設された場所であり、その植民都市地区はユネスコの世界遺産に登録されている。これらのデザインは、国全体の別荘や建物にも受け継がれている。また、化粧しっくいの外壁、アーチ型のドアや窓、赤い瓦屋根を持つ建物にも見られる。

ドミニカ共和国の先住民も、国の建築に大きな影響を与えてきた。タイノ族は、工芸品、芸術作品、家具、家屋の製作にマホガニーやグアノ(乾燥したヤシの葉)を多用した。泥、茅葺き屋根、マホガニーの木を利用して、建物や内部の家具に自然な外観を与え、島の周囲の環境と調和させた。

近年、観光客の増加とカリブ海の休暇先としての人気上昇に伴い、ドミニカ共和国の建築家は、豪華さを強調する最先端のデザインを取り入れ始めている。多くの点で建築の遊び場となっており、別荘やホテルは新しいスタイルを導入しつつ、古いものに新しい解釈を加えている。この新しいスタイルは、簡素化された角張った角と、屋外と屋内の空間を融合させる大きな窓を特徴としている。

8.2. 美術

ドミニカ共和国の美術は、国の観光土産物店で売られている明るく鮮やかな色彩とイメージで最もよく知られているかもしれない。しかし、国は1800年代半ば、国が独立し、国民的美術シーンの始まりが現れた時期にまで遡るファインアートの長い歴史を持っている。

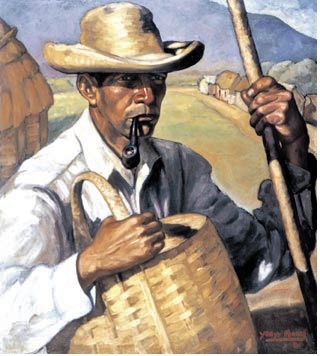

歴史的に、この時代の絵画は、国家の独立に関連するイメージ、歴史的場面、肖像画だけでなく、風景画や静物画にも焦点を当てていた。絵画のスタイルは新古典主義とロマン主義の間で変化した。1920年から1940年の間、美術シーンは写実主義と印象派のスタイルの影響を受けた。ドミニカの芸術家たちは、より独立的で個性的なスタイルを開発するために、以前の学術的なスタイルから脱却することに焦点を当てていた。

代表的な画家としては、ヨリ・モレル(Yoryi Morelスペイン語)、ハイメ・コルトン(Jaime Colsonスペイン語)、ダリオ・スロ(Darío Suroスペイン語)、カンディド・ビド(Cándido Bidóスペイン語)などが挙げられる。彼らの作品は、ドミニカの自然、人々、歴史、社会問題をテーマにしたものが多く、国民のアイデンティティ形成にも寄与してきた。現代アートの分野でも、国際的に活躍するアーティストが現れている。

彫刻、版画、写真などの分野でも、独自の表現を追求する作家たちが活動している。民俗芸術としては、木彫りの人形や仮面、陶器、織物などがあり、先住民タイノ族やアフリカ文化の影響を受けた素朴で力強い作品が見られる。

8.3. 文学

ドミニカ共和国の文学は、詩、小説、エッセイなど多様なジャンルで発展してきた。その歴史は植民地時代にまで遡るが、国民文学としての本格的な開花は19世紀の独立以降である。

ドミニカの政治家、学長、作家であるアンドレス・ロペス・デ・メドラノ(1780年 - 1856年5月6日)は、ドミニカ共和国初の啓蒙哲学者となり、ドミニカの独立を支持した。メドラノは、19世紀の最も重要な哲学的著作の一つである『論理学、近代哲学の要素』(1814年)という論文または手引書を書いたことで最もよく知られており、これはドミニカ哲学の最初の本であり、ドミニカ共和国で印刷された最初の本となった。

初期の代表的な作家としては、マヌエル・デ・ヘスス・ガルバンが挙げられ、彼の歴史小説『エンリキージョ』(1882年)は、先住民タイノ族の首長エンリキージョの抵抗を描いた作品として、ラテンアメリカ文学全体の中でも重要な位置を占めている。

20世紀に入ると、ペドロ・ミル(「ドミニカ共和国の国民詩人」と称される)、フアン・ボッシュ(作家としても政治家としても活躍)、アイダ・カルタヘナ・ポルタラティン、エミリオ・ロドリゲス・デモリシ(1000以上の著作を持つドミニカで最も重要な歴史家)、マヌエル・デル・カブラル(黒人詩で活躍した主要なドミニカ詩人)、エクトル・インチャウステギ・カブラル(20世紀カリブ社会詩の最も著名な声の一人とされる)、ミゲル・アルフォンセカ(60年世代に属する詩人)、レネ・デル・リスコ(6月14日運動に参加した高名な詩人)など、多くの著名な作家が登場し、ドミニカ文学の認知度は全般的に向上した。彼らの作品は、ドミニカの歴史、社会、政治、そして人々の生活や感情を深く掘り下げ、国民のアイデンティティや意識の形成に大きな影響を与えた。特に、ラファエル・トルヒーヨ独裁政権下では、多くの作家が亡命を余儀なくされたり、国内で抑圧されたりしたが、その中でも抵抗の文学や社会批判の作品が生まれた。

現代のドミニカ文学では、フノ・ディアス(『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』で2008年ピューリッツァー賞受賞)、フランク・バエス(2006年サントドミンゴ書籍見本市最優秀賞受賞)などが国際的に注目されている。彼らは、移民、アイデンティティ、歴史といったテーマを扱い、ドミニカ文学の新たな地平を切り開いている。

ドミニカ文学は、カリブ海文学、ラテンアメリカ文学の一翼を担い、独自のテーマと特徴を持ちながら発展を続けている。

8.4. 音楽と舞踊

ドミニカ共和国の音楽と舞踊は、国民の生活に深く根ざしており、国の文化を象徴する重要な要素である。その起源は、スペイン、アフリカ、そして先住民タイノの文化が融合したものであり、情熱的でリズミカルな特徴を持つ。

メレンゲ (Merengueスペイン語) は、ドミニカ共和国を代表する国民的な音楽であり舞踊である。2/4拍子の軽快なリズムが特徴で、アコーディオン、サックス、タンボーラ(両面太鼓)、グィラ(金属製の打楽器)などが主要な楽器として用いられる。その起源は19世紀に遡るとされ、当初は田舎の音楽とされていたが、20世紀に入りラファエル・トルヒーヨ独裁政権によって国民音楽として奨励され、国内外に広まった。代表的なアーティストとしては、フアン・ルイス・ゲラ、ウィルフリード・バルガス、ジョニー・ベントゥーラ、ロス・エルマノス・ロサリオなどが挙げられる。

バチャータ (Bachataスペイン語) は、メレンゲと並んで人気のある音楽ジャンルである。元々はドミニカ共和国の地方の農村部や都市の貧困地区で生まれた音楽で、ギターを中心とした哀愁漂うメロディと、恋愛や失恋、社会の底辺で生きる人々の悲哀などを歌った歌詞が特徴である。「アマルゲ」(amargueスペイン語、「苦い音楽」の意)とも呼ばれた。近年では、より洗練された現代的なスタイルも登場し、ロメオ・サントスやフアン・ルイス・ゲラなどのアーティストによって国際的な人気を得ている。

パロ (Paloスペイン語) は、アフリカ系ドミニカ人の宗教的な儀式や祭りで演奏される神聖な音楽である。太鼓と人間の声が主要な楽器であり、その起源は中央西アフリカのコンゴ地方にあるとされるが、メロディにはヨーロッパの影響も見られる。

サルサも国内で非常に人気があり、多くのドミニカ人ミュージシャンがサルサの発展に貢献してきた。特に、ニューヨークで活躍したジョニー・パチェーコは、ファニア・オールスターズの創設者として、サルサの普及に大きな役割を果たした。

その他、ドミニカン・ロックやレゲトンなども若者を中心に人気がある。これらの音楽ジャンルは、伝統的なドミニカ音楽の要素を取り入れつつ、現代的なサウンドを生み出している。

舞踊は、これらの音楽と密接に結びついており、メレンゲやバチャータのダンスは、社交場や家庭で広く楽しまれている。情熱的で官能的な動きが特徴であり、ドミニカ人の表現豊かな国民性を反映している。

8.5. ファッション

ドミニカ共和国のファッションは、カリブ海の鮮やかな色彩と、ヨーロッパおよびアメリカのトレンドが融合した独自のスタイルを持つ。

特筆すべきは、国際的に著名なファッションデザイナーであるオスカー・デ・ラ・レンタ(1932年~2014年)がドミニカ共和国出身であることである。彼は1960年代にアメリカで自身のブランドを立ち上げ、エレガントで洗練されたデザインで世界的な名声を得た。彼の作品は、フランスとスペインのファッションをアメリカンスタイルと融合させたものであり、多くの著名人に愛された。彼は故郷ドミニカ共和国の慈善活動にも積極的に取り組み、フアン・パブロ・ドゥアルテ功労勲章やクリストバル・コロン勲章を授与された。

国内には、ラテンアメリカ地域で最も重要なデザインスクールの一つであるラ・エスクエラ・デ・ディセニョ・デ・アルトス・デ・チャボンがあり、ファッションやデザイン分野での人材育成に貢献している。

伝統衣装としては、グアヤベラ(男性用の刺繍入りシャツ)や、女性用のカラフルなドレスなどがある。これらは祭りや特別な行事で着用される。

現代のファッショントレンドは、都市部を中心にアメリカやヨーロッパの影響を強く受けているが、カリブ海特有の明るい色使いや、リゾート地向けの軽快なスタイルも見られる。国内のデザイナーも育っており、独自のブランドを展開する動きもある。

8.6. 食文化

ドミニカ共和国の料理(Cocina dominicanaスペイン語)は、主にスペイン料理、先住民タイノ族の料理、そしてアフリカ料理の要素が融合して形成された。他のラテンアメリカ諸国の料理と類似点も多いが、独自の特色も持っている。

主食は米であり、豆(主に赤インゲン豆や黒目豆)、肉類(鶏肉、豚肉、牛肉など)が基本的な組み合わせとなる。プランテン(料理用バナナ)やキャッサバ(ユカ芋)、サツマイモ(バタタ)、ヤムイモ(ニャメ)など、熱帯の食材も多用される。多くの料理は、地元のハーブを混ぜて肉にすり込んだり、炒めたりして風味を引き出すウェットラブである「ソフリート」で作られる。

代表的な料理としては、以下のようなものがある。

- サンコーチョ (Sancochoスペイン語): 多種多様な肉(通常7種類)と野菜、根菜を煮込んだ濃厚なシチュー。国民食とも言える料理。

- ラ・バンデーラ・ドミニカーナ (La Bandera Dominicanaスペイン語, 「ドミニカの旗」の意): 白米、赤インゲン豆の煮込み、肉料理(鶏肉、豚肉、牛肉など)を盛り合わせた、最も一般的な昼食。

- モフォンゴ (Mofongoスペイン語): 揚げたプランテンを潰し、ニンニクや豚の皮の揚げ物(チチャロン)などと混ぜて固めた料理。

- マングー (Mangúスペイン語):茹でて潰したプランテン。タマネギのソテーなどを添えて朝食に食べることが多い。ドミニカ風サラミやチーズを添えることもある。

- チチャロン (Chicharrónスペイン語): 豚の皮やバラ肉を揚げたもの。

- カサベ (Casabeスペイン語): キャッサバの粉で作る薄焼きのパン。タイノ族の時代から伝わる伝統食。

- パステリートス (Pastelitosスペイン語): エンパナーダに似た、具材を詰めて揚げたり焼いたりしたパイ。

- キペス (Quipesスペイン語): ブルガー小麦とひき肉で作る、中東由来の揚げ物。キッベ。

- トストーネス (Tostonesスペイン語): 未熟なプランテンを二度揚げしたもの。

デザートとしては、アロス・コン・レチェ(ライスプディング)、ビスコチョ・ドミニカーノ(ドミニカ風ケーキ)、アビチュエラス・コン・ドゥルセ(甘い豆のデザート)、フラン、ドゥルセ・デ・レチェなどがある。かき氷のフリオ・フリオも人気。

飲み物としては、ラム酒、ビール、コーヒーがよく飲まれる。伝統的な飲み物としては、ラム酒、赤ワイン、蜂蜜、木の皮やハーブを漬け込んだママファナ(Mamajuanaスペイン語)がある。フレッシュフルーツジュース(jugos naturalesフゴス・ナチュラレススペイン語)や、牛乳とフルーツのスムージー(batidasバティーダススペイン語)も人気。モリール・ソニャンド(Morir Soñandoスペイン語、「夢を見ながら死ぬ」の意)は、オレンジジュースと牛乳、砂糖、バニラを混ぜた人気の飲み物である。

食事は一般的にボリュームがあり、昼食が最も重要な食事とされることが多い。

8.7. 国の象徴

ドミニカ共和国を象徴するシンボルには、国旗、国章、国歌などがある。

国旗は、中央に白い十字が描かれ、それが旗を4つの四角形に分割している。2つの四角形は赤、2つは青である。赤は解放者の流した血を、青は神の国への保護を表す。白い十字は、解放者が未来の世代に自由な国を遺贈するための闘争を象徴する。別の解釈では、青は進歩と自由の理想を表し、白はドミニカ人の間の平和と統一を象徴するとされる。十字の中央には国章が配置されている。

国章は、国旗と同じ色の盾型で、聖書、金の十字架、矢が描かれている。盾はオリーブの枝(左)とヤシの枝(右)に囲まれている。聖書は伝統的に真実と光を表す。金の十字架は奴隷制からの解放を、矢は高貴な兵士とその誇り高い軍隊を象徴する。盾の上の青いリボンには「Dios, Patria, Libertadスペイン語」(神、祖国、自由)と書かれ、盾の下の赤いリボンには「República Dominicanaスペイン語」(ドミニカ共和国)と書かれている。世界のすべての国旗の中で、聖書の描写はドミニカの国旗に特有のものである。

国歌は「イスノ・ナシオナル」(Himno Nacionalスペイン語、「国歌」の意)と題され、エミリオ・プルーダム作曲、ホセ・レイエス作詞である。

国花は、固有種のペレスキア・キスケヤナ(Pereskia quisqueyanaスペイン語、通称:バイアイーベ・ローズ Rosa de Bayahíbeスペイン語)である。

国樹は、スウィエテニア・マハゴニ(Swietenia mahagoniスペイン語、通称:西インドマホガニー)である。

国鳥は、ヤシチャツグミ(Dulus dominicusスペイン語、通称:シグア・パルメラ Cigua Palmeraスペイン語)で、これも固有種である。

8.8. 祝祭日

ドミニカ共和国の主要な祝祭日は、国の歴史、宗教、文化を反映している。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 (スペイン語) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Año Nuevo | |

| 1月6日 | 公現祭 (三賢者の日) | Día de los Santos Reyes Magos | |

| 1月21日 | アルタグラシアの聖母の日 | Día de Nuestra Señora de la Altagracia | ドミニカ共和国の守護聖人 |

| 1月26日 | ドゥアルテの日 | Día de Duarte | 建国の父の一人 |

| 2月27日 | 独立記念日 | Día de la Independencia | 1844年のハイチからの独立を記念 |

| 3月または4月 | 聖金曜日 | Viernes Santo | 復活祭前の金曜日、移動祝日 |

| 5月1日 | メーデー (労働者の日) | Día del Trabajo | |

| 5月または6月 | 聖体の祝日 (コーパス・クリスティ) | Corpus Christi | 復活祭後60日目の木曜日、移動祝日 |

| 8月16日 | 共和国再興記念日 | Día de la Restauración | 1863年のスペインからの再独立戦争開始を記念 |

| 9月24日 | メルセデスの聖母の日 | Día de Nuestra Señora de las Mercedes | ドミニカ共和国の守護聖人 |

| 11月6日 | 憲法記念日 | Día de la Constitución | |

| 12月25日 | クリスマス | Navidad / Día de Pascua |

これらの国家的祝日に加え、各地域で守護聖人の祭りやカーニバル(特に2月の独立記念日前後)など、様々な宗教的、文化的な行事が行われる。カーニバルは、カラフルな衣装や仮面、音楽、ダンスで知られ、国の重要な文化的表現の一つである。

9. スポーツ

ドミニカ共和国において、スポーツは国民生活に深く浸透しており、特に野球は圧倒的な人気を誇り、事実上の国技となっている。

野球:ドミニカ共和国は「野球大国」として世界的に知られており、アメリカ合衆国に次いで2番目に多くのメジャーリーグベースボール(MLB)選手を輩出している。1956年9月23日にオジー・バージル・シニアがドミニカ共和国出身者として初めてMLBでプレーして以来、数多くのスター選手が誕生した。2024年現在、アドリアン・ベルトレ、ブラディミール・ゲレーロ、フアン・マリシャル、ペドロ・マルティネス、デビッド・オルティーズの5人がアメリカ野球殿堂入りを果たしている。その他にも、ホセ・バティスタ、ロビンソン・カノ、リコ・カルティ、バートロ・コローン、ネルソン・クルーズ、エドウィン・エンカーナシオン、クリスティアン・ハビエル、ウバルド・ヒメネス、フランシスコ・リリアーノ、プラシド・ポランコ、アルバート・プホルス、ハンリー・ラミレス、マニー・ラミレス、ホセ・レイエス、アルフォンソ・ソリアーノ、サミー・ソーサ、フアン・ソト、フェルナンド・タティス・ジュニア、ミゲル・テハダ、フランバー・バルデス、エリー・デラクルーズなど、枚挙にいとまがない。フェリペ・アルーは監督としても、オマー・ミナヤはゼネラルマネージャーとしても成功を収めた。

国内プロ野球リーグ「リーガ・デ・ベイスボル・プロフェシオナル・デ・ラ・レプブリカ・ドミニカーナ」(LIDOM)は6チームで構成され、通常10月に開幕し、翌年1月に閉幕する。このウィンターリーグの優勝チームは、カリブ海諸国のリーグ優勝チームと競うカリビアンシリーズに出場する。野球ドミニカ共和国代表は、2013年ワールド・ベースボール・クラシックで無敗優勝を果たした。

バスケットボールも比較的人気が高く、ティト・ホーフォードとその息子アル・ホーフォード、フェリペ・ロペス、フランシスコ・ガルシアなどがNBAでプレーした経験を持つ。

ボクシングも盛んで、カルロス・クルス、その兄弟レオ、フアン・グスマン、ジョアン・グスマンなど、多くの世界チャンピオンを輩出している。

バレーボールは1916年にアメリカ海兵隊によって伝えられ、ドミニカ共和国バレーボール連盟によって統括されている。特に女子代表は国際大会で好成績を収めている。

その他、陸上競技では、フェリックス・サンチェスがオリンピックのハードル競技で金メダルを獲得している。サッカーの人気は野球ほどではないが、徐々に競技人口が増えている。テコンドーではガブリエル・メルセデスが2008年オリンピックで銀メダルを獲得し、柔道も行われている。

10. 自然災害

ドミニカ共和国は、カリブ海に位置することから、いくつかの自然災害の影響を受けやすい。

最も頻繁かつ深刻な影響をもたらすのはハリケーンである。ハリケーンシーズンは通常6月から11月で、この期間にドミニカ共和国は強風、豪雨、高潮、洪水、地滑りなどの被害を受ける可能性がある。過去には、1930年のハリケーン・サン・ゼノン、1979年のハリケーン・デビッドおよびハリケーン・フレデリック、1998年のハリケーン・ジョルジュ、2017年のハリケーン・イルマおよびハリケーン・マリアなどが大きな被害をもたらした。これらのハリケーンは、人命の損失だけでなく、家屋の倒壊、インフラの破壊、農作物への被害など、経済的にも甚大な影響を与える。

地震も、ドミニカ共和国が直面する可能性のある自然災害である。イスパニョーラ島は、北アメリカプレートとカリブプレートの境界付近に位置しており、活断層も存在する。過去には、1946年にマグニチュード8.1の地震が発生し、津波も観測された。2010年のハイチ地震は隣国ハイチで壊滅的な被害をもたらしたが、ドミニカ共和国でも揺れが観測され、一部地域で被害が出た。建物の耐震性の低さや、国民の地震に対する備えの意識の低さが課題とされている。

その他、局地的な洪水や地すべりが、特に雨季に発生しやすい。これらは、不適切な土地利用や森林伐採によって被害が拡大する傾向がある。また、干ばつも、特に南西部などの乾燥地域で農業に影響を与えることがある。

政府は、早期警戒システムの整備、避難計画の策定、防災教育の実施、インフラの耐災害性向上など、防災対策に取り組んでいるが、資金不足や国民の意識改革など、多くの課題が残されている。国際的な支援や協力も、防災能力の向上には不可欠である。