1. 概要

パレスチナ国は、西アジアのレバント南部に位置する主権国家であり、その領土はヨルダン川西岸地区(東エルサレムを含む)およびガザ地区であると主張している。これらの地域は、1967年の第三次中東戦争(六日戦争)以来、イスラエルによる占領下にある。パレスチナ国はエルサレムを首都と定めているが、行政機能の中心はラマッラーに置かれている。パレスチナの地は、古代より多様な文明が興亡し、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教にとって重要な聖地を擁する歴史的・宗教的意義の深い地域である。近代においては、シオニズム運動の台頭とイギリス委任統治を経て、1948年のイスラエル建国とそれに伴うナクバ(大惨事)は、パレスチナ人に大規模な追放と苦難をもたらした。パレスチナ解放機構(PLO)は1988年に独立を宣言し、オスロ合意を経てパレスチナ自治政府が設立されたものの、和平プロセスは停滞し、イスラエルによる入植地拡大やガザ地区の封鎖、繰り返される紛争がパレスチナ人の生活と権利を著しく侵害している。特に2023年以降のイスラエル・ハマース戦争は、ガザ地区に未曾有の人道的危機を引き起こし、国際社会におけるパレスチナ問題の解決と、パレスチナ人の自決権、人権の保障、そして恒久的な平和の実現に向けた努力の重要性を改めて浮き彫りにしている。本稿では、パレスチナ国家の歴史、地理、政治、経済、社会、文化などを、中道左派・社会自由主義的視点から、パレスチナ人民の視点と人権状況に焦点を当てつつ詳述する。

2. 名称と用語

「パレスチナ」という地名は、古代ギリシャ語の「Παλαιστίνηパライスティネー古代ギリシア語」に由来し、これはさらに古いセム系の呼称、聖書に登場するペリシテ人の土地を指す言葉に関連していると考えられている。紀元前5世紀の歴史家ヘロドトスは、その著書『歴史』の中で、地中海の南東端、シリアに隣接する地域を指して「パレスチナ」という用語を使用し、フェニキア人が他の海洋民族と交流した「シリアの一地区、パレスティネと呼ばれる」と記述している。ローマ帝国時代には、この地域はユダエア・パレスチナとして知られ、その後も様々な帝国や支配者によってこの呼称が用いられてきた。

現代において、「パレスチナ」という言葉は複数の意味合いで使われる。広義には、かつてのイギリス委任統治領パレスチナ全域、すなわち現在のイスラエル国の領土を含む地理的・歴史的地域全体を指すことがある。一方で、本項で主に扱うのは、1988年に独立宣言されたパレスチナ国(دولة فلسطينダウラト・フィラスティーンアラビア語)である。この国家は、1967年の第三次中東戦争以降イスラエルに占領されているヨルダン川西岸地区(東エルサレムを含む)とガザ地区をその領土と主張している。これらの地域は総称して「パレスチナ占領地」(occupied Palestinian territoriesオキュパイド・パレスティニアン・テリトリーズ英語、略称:oPtまたはOPT)とも呼ばれる。文脈によっては、「パレスチナ」がパレスチナ国またはパレスチナ占領地を指す略称として用いられる。

また、「パレスチナ自治政府」(Palestinian Authorityパレスティニアン・オーソリティ英語、略称:PA)は、オスロ合意に基づき設立された行政機関であり、パレスチナ国とは異なる概念であるが、しばしば混同される。パレスチナ自治政府は、ヨルダン川西岸地区の一部で限定的な自治権を行使している。さらに、「パレスチナ解放機構」(PLO)は、パレスチナ人民の正統な代表として国際的に承認されており、パレスチナ国家の樹立を目指す政治組織である。この記事では、文脈に応じてこれらの用語を使い分ける。

3. 歴史

パレスチナ地域は、先史時代から人類が居住し、古代にはカナン人やペリシテ人などの民族が活動した。その後、古代イスラエル王国、アッシリア、バビロニア、ペルシア帝国、マケドニア王国、ローマ帝国、ビザンツ帝国、イスラム帝国(ウマイヤ朝、アッバース朝、ファーティマ朝)、十字軍国家、アイユーブ朝、マムルーク朝、そしてオスマン帝国といった数々の国家や勢力による支配を経験した。これらの時代を通じて、パレスチナは多様な民族、宗教、文化が交錯する地となり、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教にとって重要な聖地を擁する地域として発展した。19世紀末からは、シオニズム運動とパレスチナ・ナショナリズムが台頭し、20世紀にはイギリス委任統治を経て、イスラエル建国とそれに伴うパレスチナ問題が発生し、現在に至るまで続く紛争の舞台となっている。

3.1. 先史時代からオスマン帝国時代まで

パレスチナ地域における人類の居住は旧石器時代にまで遡る。新石器時代には農耕が始まり、エリコは世界最古級の都市の一つとして発展した。青銅器時代にはカナン人が都市国家を形成し、エジプト文明やメソポタミア文明の影響を受けた。紀元前12世紀頃にはペリシテ人が沿岸部に定住した。

鉄器時代に入ると、古代イスラエル人がこの地に王国を建国した。ダビデ王とソロモン王の時代にはエルサレムを首都とする統一王国が栄えたが、ソロモン王の死後、北のイスラエル王国と南のユダ王国に分裂した。イスラエル王国は紀元前8世紀にアッシリアに、ユダ王国は紀元前6世紀に新バビロニアによって滅ぼされ、多くの住民が捕囚となった。

その後、アケメネス朝ペルシアのキュロス2世によって解放されたユダヤ人はエルサレムに戻り、エルサレム神殿を再建した。紀元前4世紀にはアレクサンドロス大王のマケドニア王国に征服され、ヘレニズム文化の影響を受けた。マケドニア王国の分裂後はプトレマイオス朝とセレウコス朝の支配を経て、紀元前2世紀にはマカバイ戦争によってユダヤ人のハスモン朝が独立を達成した。

紀元前1世紀、ローマの将軍ポンペイウスによってパレスチナはローマの共和政ローマに編入され、ユダヤ属州となった。この時代、ナザレのイエスが登場し、キリスト教が生まれた。ユダヤ人はローマの支配に対して度々反乱を起こしたが(ユダヤ戦争、バル・コクバの乱)、いずれも鎮圧され、エルサレム神殿は破壊され、多くのユダヤ人がディアスポラ(離散)となった。ローマ帝国はユダヤ属州の名をシリア・パレスチナと改称した。

4世紀にローマ帝国がキリスト教を公認すると、パレスチナはキリスト教の聖地として巡礼の中心地となり、多くの教会が建設された。ローマ帝国分裂後は東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の支配下に入った。

7世紀には、イスラム教を奉じるアラブ人がビザンツ帝国を破り、パレスチナを征服した。以後、ウマイヤ朝、アッバース朝、ファーティマ朝などのイスラム王朝の支配下で、パレスチナは徐々にイスラム化・アラブ化が進んだ。エルサレムはイスラム教徒にとっても重要な聖地(岩のドーム、アル=アクサー・モスク)とされた。

11世紀末、十字軍が聖地回復を掲げてパレスチナに侵攻し、エルサレム王国などの十字軍国家を建国した。しかし、12世紀後半にはサラディン率いるアイユーブ朝がエルサレムを奪還し、13世紀にはマムルーク朝が十字軍勢力を完全に駆逐した。マムルーク朝時代には、パレスチナはシリアの一州として統治された。

1517年、オスマン帝国がマムルーク朝を破り、パレスチナを支配下に置いた。オスマン帝国時代、パレスチナはシリア州の一部として統治され、比較的安定した時代が続いた。ミッレト制により、ユダヤ教徒やキリスト教徒は一定の自治を認められていた。19世紀には、ヨーロッパ列強の関心が高まり、外国人居留地やキリスト教ミッションが設立された。また、この頃からヨーロッパにおけるシオニズム運動の影響で、ユダヤ人のパレスチナへの移住が徐々に増加し始めた。

3.2. パレスチナ・ナショナリズムの勃興

19世紀後半、オスマン帝国支配下のパレスチナ地域では、他のアラブ地域と同様に、アラブ・ナショナリズムの思想が徐々に広まりつつあった。これは、オスマン帝国の支配に対する不満や、ヨーロッパ列強の進出に対する危機感、そしてアラブ民族としての自己同一性の意識の高まりを背景としていた。特に、都市部の知識人や有力な家系出身者の中には、オスマン帝国の官僚機構内で働きつつも、アラブ民族の権利拡大や自治を求める動きが見られた。彼らは、青年トルコ人革命以降のオスマン帝国のトルコ化政策や、第一次世界大戦による帝国の弱体化を目の当たりにし、アラブ民族の将来に対する関心を深めていった。

こうした中で、ヨーロッパで勃興したシオニズム運動は、パレスチナ・アラブ・ナショナリズムの形成に決定的な影響を与えた。シオニズム運動は、パレスチナの地にユダヤ人のための民族的郷土を建設することを目指しており、19世紀末からユダヤ人のパレスチナへの移住(アリーヤー)が組織的に進められた。オスマン帝国最後のスルタンであるアブデュルハミト2世は、シオニズム運動のパレスチナにおける活動に反対していたが、ユダヤ人による土地購入や入植地の建設は徐々に進んでいった。

シオニズム運動の進展は、パレスチナのアラブ系住民の間に危機感を募らせた。彼らは、ユダヤ人移民の増加と土地所有の拡大が、自分たちの土地や権利を脅かすものと捉え、これに対抗する必要性を感じるようになった。これが、パレスチナ特有のナショナリズム、すなわちパレスチナ・アラブ・ナショナリズムの萌芽となった。

第一次世界大戦(1914年-1918年)は、パレスチナ・ナショナリズムの発展における重要な転換点となった。戦争中、イギリスはオスマン帝国と敵対し、アラブの指導者たちにオスマン帝国に対する反乱を促す見返りとして、戦後のアラブ独立国家樹立を約束した(フサイン=マクマホン協定)。同時に、イギリスはシオニスト指導者たちに対しても、パレスチナにおけるユダヤ人の「民族的郷土」建設を支持するバルフォア宣言(1917年)を発した。これらの矛盾する約束は、戦後のパレスチナ情勢を複雑化させる要因となった。

第一次世界大戦の終結とオスマン帝国の解体は、パレスチナのアラブ系住民にとって、独立への期待と不安が入り混じる状況をもたらした。ファイサル首長による大シリア建国構想がフランスとイギリスの植民地的野心によって頓挫したことも、パレスチナのエリート層が地域的な自治を確保しようとする動きを加速させた。彼らは、シオニズム運動の脅威に対抗し、パレスチナ・アラブ人の権利を守るための政治活動を活発化させていった。こうして、20世紀初頭には、パレスチナ・アラブ・ナショナリズムは明確な政治的運動として姿を現し、その後のパレスチナ史の大きな原動力の一つとなった。

3.3. イギリス委任統治

第一次世界大戦におけるオスマン帝国の敗北は、その広大な領土の解体をもたらした。パレスチナ地域は、1917年にアレンビー将軍率いるイギリス軍によって占領され、オスマン帝国の支配は終焉を迎えた。戦後の1920年、国際連盟はイギリスに対し、パレスチナを統治する委任統治権を付与し、これによりイギリス委任統治領パレスチナが成立した。1922年には国際連盟によって正式に委任統治条項が承認された。

イギリス委任統治時代は、パレスチナにおけるユダヤ人とアラブ人の対立が激化した時代であった。バルフォア宣言(1917年)に基づき、イギリスはパレスチナにおけるユダヤ人の「民族的郷土」の建設を支援する方針を掲げていたため、ユダヤ人移民の数は増加し続けた。これに対し、パレスチナのアラブ系住民は、自分たちの土地や権利が脅かされるとして強い危機感を抱き、ユダヤ人移民の制限とアラブ人の独立国家樹立を求める運動を展開した。

1920年代を通じて、パレスチナではユダヤ人とアラブ人の双方でナショナリズムが高揚し、散発的な暴力事件やイギリスの政策に対する抗議行動が頻発した。1920年と1921年にはネビ・ムサの暴動やヤッファ暴動が発生し、1929年にはエルサレムの嘆きの壁へのアクセスやユダヤ人移民問題を巡る対立から、1929年パレスチナ暴動が勃発し、多くの死傷者を出した。

1930年代に入ると、アラブ人の不満はさらに高まり、1936年から1939年にかけてアラブ大反乱が発生した。アラブ高等委員会に指導されたアラブ・ナショナリストたちは、ユダヤ人移民の停止、ユダヤ人への土地売却禁止、そして独立アラブ国家の樹立を要求し、広範なストライキや武力闘争を展開した。イギリスは軍隊を増派し、厳しい治安対策を講じて反乱を鎮圧しようとしたが、反乱はパレスチナ社会に大きな影響を与えた。

反乱を受けて、イギリス政府は1939年に1939年白書を発行し、パレスチナ政策の転換を図った。白書は、ユダヤ人移民の数を今後5年間で7万5千人に制限し、その後はアラブ側の同意なしには移民を認めないこと、そしてユダヤ人への土地売却を制限すること、10年以内にパレスチナ人(アラブ人とユダヤ人)が共同で統治する独立国家を樹立することを提案した。この白書は、シオニスト運動にとってバルフォア宣言の約束を裏切るものと受け止められ、強い反発を招いた。シオニスト側は白書に抗議し、デモや市民的不服従、商業活動の停止などを含むストライキを実施した。ユダヤ機関やヒスタドルート(ユダヤ労働総同盟)など、様々なシオニスト組織がこの反白書ストライキを支持した。

1930年代後半から1940年代にかけて、イルグン、ハガナー、レヒ(シュテルン・ギャング)といったシオニスト系の武装組織は、独立ユダヤ国家樹立を目指し、イギリス軍や民間施設を標的とした暴力行為を活発化させた。1946年には、イルグンがエルサレムのキング・デイヴィッド・ホテルを爆破し、イギリス政府高官や民間人、ホテル従業員を含む91人が死亡する事件が発生した。後にイスラエルの政治指導者となるメナヘム・ベギンやイツハク・シャミルは、これらのテロ攻撃に関与していた。

第二次世界大戦中、パレスチナは北アフリカにおける枢軸国に対するイギリス軍の戦略的拠点として重要な役割を果たした。エルサレムの大ムフティーであったアミーン・フサイニーはナチス・ドイツと協力したが、全てのイスラム教徒が彼の行動を支持したわけではなく、ホロコースト中にアラブ人やイスラム教徒がユダヤ人を救出した事例も存在する。

第二次世界大戦後、ホロコーストを生き延びたユダヤ人難民を乗せたエクソダス1947号がパレスチナへの入港を目指したが、イギリス海軍に阻止され、難民たちはヨーロッパへ送還されるという事件も発生し、国際的な注目を集めた。

増大する暴力と国際的な圧力の下、イギリスはパレスチナ問題を解決できないと判断し、1947年に問題を国際連合に委ねることを決定した。同年、国連はパレスチナをユダヤ人国家とアラブ人国家に分割し、エルサレムを国際管理下に置くというパレスチナ分割決議を採択した。この決議はユダヤ人指導者には受け入れられたが、アラブ諸国およびパレスチナのアラブ人指導者には拒否され、委任統治領内での内戦状態へと発展していった。

3.4. 1948年パレスチナ戦争(ナクバ)前後

1947年、国際連合は、イギリス委任統治領の残りの領土における二国家解決のためのパレスチナ分割決議を採択しました。この計画はユダヤ人指導者には受け入れられましたが、アラブ人指導者には拒否され、イギリスは計画の実施を拒否しました。イギリスの最終的な撤退前夜、ダヴィド・ベン=グリオン率いるユダヤ機関は、提案された国連計画に従ってイスラエル国の樹立を宣言しました。アラブ高等委員会は独自の国家を宣言せず、代わりにトランスヨルダン、エジプト、そして当時のアラブ連盟の他の加盟国と共に軍事行動を開始し、1948年のアラブ・イスラエル戦争が勃発しました。

この戦争は、パレスチナ人にとっては「ナクバ」(大惨事)として記憶されています。戦争中、圧倒的多数を占めていたパレスチナのアラブ系住民の大部分(約70万人以上)が、シオニスト民兵組織による暴力や追放、あるいは戦争の恐怖から故郷を追われ、難民となりました。多くのパレスチナの村々が破壊され、その土地は新たに建国されたイスラエル国の領土に組み込まれました。デイル・ヤシーン事件のような虐殺事件も発生し、パレスチナ人の間に大きなトラウマを残しました。

戦争の結果、イスラエルは国連分割決議でアラブ人国家に割り当てられていた領域を含む、さらなる領土を獲得しました。一方、エジプトはガザ地区を占領し、トランスヨルダンはヨルダン川西岸地区を占領し、後に併合しました。エジプトは当初、全パレスチナ政府の樹立を支持しましたが、1959年に解体しました。トランスヨルダンは全パレスチナ政府を承認せず、代わりに西岸地区を自国領土に編入してヨルダンを形成しました。この併合は1950年に批准されましたが、国際社会からは承認されませんでした。

戦後のヨルダン川西岸地区とガザ地区は、それぞれヨルダンとエジプトの軍政下に置かれました。パレスチナ難民は、これらの地域や周辺のアラブ諸国(レバノン、シリアなど)の難民キャンプで厳しい生活を強いられました。ナクバはパレスチナ社会の構造を根底から覆し、故郷喪失、民族離散、そして権利剥奪という形で、その後のパレスチナ問題の核心であり続けることになります。

3.5. イスラエルによる占領とパレスチナ解放機構(PLO)の台頭(1967年以降)

1967年6月、イスラエルとエジプト、シリア、ヨルダンなどのアラブ諸国との間で第三次中東戦争(六日戦争)が勃発しました。わずか6日間で終結したこの戦争は、イスラエルの圧倒的な軍事的勝利に終わり、中東の勢力図を大きく塗り替えました。イスラエルは、エジプトからガザ地区とシナイ半島を、ヨルダンからヨルダン川西岸地区(東エルサレムを含む)を、そしてシリアからゴラン高原を占領しました。これにより、パレスチナ人が多数居住するヨルダン川西岸地区とガザ地区は、イスラエルの軍事占領下に置かれることになりました。この出来事はパレスチナ人にとって「ナクサ」(後退、敗北)として知られ、ナクバに次ぐ大きな悲劇とされています。

イスラエルによる占領は、パレスチナ人の生活に深刻な影響を及ぼしました。移動の自由の制限、土地の没収、家屋の破壊、そしてイスラエル人入植地の建設が始まりました。これらの入植地は、国際法上違法であるとされていますが、その後も拡大を続け、パレスチナ国家樹立の大きな障害となっています。

このような状況下で、パレスチナ解放機構(PLO)の役割が急速に増大しました。PLOは1964年に設立されましたが、当初はアラブ諸国の影響下にありました。しかし、1967年の戦争におけるアラブ諸国の敗北は、パレスチナ人自身による解放闘争の必要性を強く認識させる結果となりました。1969年、ヤセル・アラファトがPLO議長に就任すると、PLOはパレスチナ・ナショナリズムの中核的組織として、イスラエルに対する武装闘争を含む様々な手段で抵抗運動を展開し始めました。PLOはヨルダンに拠点を置いて活動していましたが、ヨルダン政府との対立(黒い九月事件)を経て、1971年にレバノンへ拠点を移しました。

1970年代を通じて、PLOは国際的な認知度を高めていきました。1974年10月、アラブ連盟首脳会議はPLOを「パレスチナ人民の唯一正統な代表」として承認し、「パレスチナ人民の独立国家樹立の権利」を再確認しました。同年11月、国際連合総会はPLOに対し、パレスチナ問題に関する全ての事項について能力を認め、「非国家主体」としてのオブザーバー資格を付与しました。

占領下のパレスチナでは、イスラエルの支配に対する抵抗運動が様々な形で行われました。PLO傘下の諸派やその他のパレスチナ組織は、イスラエル軍や入植地に対する攻撃、国際的な舞台での外交努力、そして文化的な抵抗などを通じて、パレスチナ人の権利回復と独立国家樹立を目指しました。イスラエルはこれらの抵抗運動に対し、軍事的弾圧や政治的抑圧をもって応じ、双方の対立はますます深刻化していきました。

3.6. 第一次インティファーダと和平交渉の試み

1987年12月、ガザ地区でイスラエル軍の車両がパレスチナ人の民間車両に衝突し、4人が死亡した事件をきっかけに、パレスチナ人の間に長年蓄積されてきたイスラエル占領に対する不満と怒りが爆発し、第一次インティファーダ(民衆蜂起)が発生しました。インティファーダは、投石、ストライキ、ボイコット、市民的不服従といった、主に民衆による抵抗運動としてヨルダン川西岸地区とガザ地区全域に急速に拡大しました。若者たちがイスラエル軍兵士に石を投げる姿は、パレスチナ人の抵抗の象徴として国際的に広く報道されました。イスラエルは軍隊を投入してインティファーダの鎮圧を図りましたが、民衆の抵抗は容易には収まらず、多くの死傷者を出しました。この蜂起は、パレスチナ問題が単なる難民問題ではなく、占領下の人民による民族自決と独立を求める闘いであることを国際社会に強く印象づけました。

第一次インティファーダの高まりを受け、パレスチナ解放機構(PLO)は1988年11月、アルジェでパレスチナ民族評議会を開催し、パレスチナ独立宣言を採択しました。この宣言は、1947年の国連パレスチナ分割決議と関連する国連決議、特に1967年国境(グリーンライン)に基づく二国家解決を事実上受け入れるものであり、パレスチナ国家の樹立を宣言するものでした。宣言では、エルサレムをパレスチナ国家の首都とするとされました。この独立宣言は、エジプトやヨルダンを含む多くの国々から速やかに承認されました。国連総会もこの宣言を公式に認知し、国連におけるPLOの呼称を「パレスチナ」とすることに決定しました。

インティファーダの継続と国際的な圧力の高まりの中で、和平交渉への機運が生まれました。1989年を通してパレスチナ人デモ隊とイスラエル軍との暴力的な衝突は激化し、占領地での人命損失と緊張は著しく増大しました。1990年、イスラエル政府はインティファーダを鎮圧し占領地の統制を維持するため、夜間外出禁止令や封鎖を含む厳しい措置を課しました。1990年から1991年の湾岸戦争は、紛争への国際的な注目を高め、平和的解決に向けた外交努力を活発化させました。サッダーム・フセインはパレスチナの大義を支持し、戦争中、ヤーセル・アラファートから支持を得ました。クウェート侵攻後、サッダームはヨルダン川西岸地区、ガザ地区、東エルサレム、ゴラン高原からのイスラエル撤退と引き換えに、イラク軍のクウェートからの撤退という和平案を提示し国際社会を驚かせました。和平案は拒否されましたが、サッダームはその後イスラエル領内へのスカッドミサイルの発射を命じ、この動きはパレスチナ人から支持されました。この戦争はまた、政府がイラクを支持したため、クウェートおよびサウジアラビアからのパレスチナ人追放にもつながりました。

1991年には、アメリカとソビエト連邦(当時)の共同提唱により、イスラエル、パレスチナ、及び周辺アラブ諸国が参加するマドリード中東和平会議が開催されました。これは、パレスチナ代表が初めてイスラエルと直接交渉のテーブルに着いた画期的な出来事でした。その後、ノルウェーの仲介による秘密交渉が進められ、1993年9月、イスラエルとPLOはワシントンD.C.でオスロ合意(正式名称:暫定自治原則宣言)に調印しました。この合意は、パレスチナ人にヨルダン川西岸地区とガザ地区における段階的な自治を認め、5年以内に最終的な地位(国境、エルサレム、難民、入植地問題など)に関する交渉を行うことを定めたものでした。合意に基づき、パレスチナ自治政府(PA)が設立され、ヤーセル・アラファートがその初代議長(大統領)に就任しました(1994年)。1996年にはパレスチナ初の総選挙が実施され、アラファトが大統領に再選され、パレスチナ立法評議会が設立されました。

イスラエルはPLO交渉チームを「パレスチナ人民を代表する」ものとして認め、その見返りとしてPLOはイスラエルの平和的生存権を承認し、国連安保理決議242号および338号を受け入れ、「暴力とテロリズム」を拒否しました。その結果、1994年にPLOはパレスチナ自治政府(PNAまたはPA)を設立し、ヨルダン川西岸地区およびガザ地区の一部で限定的な統治機能を行使しました。オスロ合意で構想されたように、イスラエルはPLOがパレスチナ領域内に暫定的な行政機関を設立することを許可し、これがPNAという形で実現しました。PNAはB地区での民政権とA地区での民政・治安権を与えられましたが、C地区には関与しませんでした。

しかし、オスロ合意は双方の過激派から反対を受けました。ハマースやイスラーム聖戦のようなイスラム主義武装組織は合意に反対し、イスラエル全土で民間人に対する攻撃を行うことで応じました。1994年、イスラエルの過激派バールーフ・ゴールドシュテインがヘブロンで29人を射殺する事件が発生し、パレスチナ側の和平プロセスへの反対を増大させました。悲劇的なことに、1995年にはイスラエルのイツハク・ラビン首相が過激派イガール・アミルによって暗殺され、地域の政治的不安定を引き起こしました。

1997年、オスロ合意の履行を開始し、イスラエルはヨルダン川西岸地区の一部のパレスチナ都市からの軍隊の再配置を始めました。1997年、ベンヤミン・ネタニヤフ率いるイスラエル政府とパレスチナ政府は、ヘブロンの一部からのイスラエル軍の再配置を概説したヘブロン合意に調印し、パレスチナ政府が同市に対するより大きな支配権を得ました。イスラエルとパレスチナ政府は1998年にワイ川覚書に調印し、オスロ合意の履行を前進させることを目指しました。この合意には、イスラエルの撤退と安全保障協力に関する規定が含まれていました。しかし、エルサレムの地位、イスラエル人入植地の拡大、パレスチナ難民の帰還権といった核心的な問題は未解決のままであり、和平交渉は難航しました。オスロ合意によってパレスチナ人の間に高まった民主主義の発展や人権状況の改善への期待は、和平プロセスの停滞とともに徐々に薄れていきました。

オスロ時代は、いくつかの経済的問題にもかかわらず、政府支配地域に大きな繁栄をもたらしました。パレスチナ自治政府は、エルサレム国際空港に次いで、ガザに国内2番目の空港を建設しました。空港の開港式にはビル・クリントンとネルソン・マンデラが出席しました。1999年、エフード・バラックがイスラエル首相に就任し、パレスチナとの最終地位協定締結に向けた努力を再開しました。2000年のキャンプ・デービッド首脳会談は残された問題の解決を目指しましたが、包括的な合意には至らず、和平プロセスの画期的な出来事として終わりました。

3.7. 第二次インティファーダと内部対立

オスロ合意後の和平交渉は進展せず、パレスチナ人の間には失望感と不満が広がっていました。2000年7月のキャンプ・デービッド首脳会談は、ヤーセル・アラファート議長とイスラエルのエフード・バラック首相の間で、ビル・クリントン米大統領の仲介で行われましたが、パレスチナ難民問題、エルサレムの地位、イスラエルの安全保障懸念といった核心的問題で合意に至らず決裂しました。双方とも首脳会談の失敗を相手側の責任としました。この決裂が、次に起こる蜂起の主要な引き金の一つとなりました。

2000年9月、イスラエルの野党リクード党首であったアリエル・シャロン(後の首相)が、多くの警護と共にエルサレム旧市街のハラム・アッシャリーフ(神殿の丘)を訪問しました。この挑発的な行動は、パレスチナ人のエルサレム住民の怒りを買い、大規模な抗議行動と暴動を引き起こしました。これが第二次インティファーダ(アル=アクサー・インティファーダとも呼ばれる)の始まりです。エルサレム周辺で血なまぐさい衝突が発生し、暴力の激化によりエルサレム国際空港が閉鎖され、現在まで運営されていません。2000年10月にはイスラエル国内でもユダヤ人とアラブ人の間で多くの暴動が発生しました。

同年10月、ラマッラーで2人のイスラエル兵がリンチされ殺害されました。11月から12月にかけて、パレスチナ人とイスラエル人の間の衝突はさらに激化しました。2001年にはイスラエルとパレスチナの間でタバ首脳会談が開催されましたが、合意は履行されず、2001年の選挙でアリエル・シャロンが首相に就任しました。2001年までに、パレスチナの武装組織によるイスラエルへの攻撃が増加しました。ガザ国際空港は、ハマスによる以前の攻撃への報復として、2001年にイスラエル軍の空爆で破壊されました。2002年1月、イスラエル国防軍の海軍特殊部隊シャイェテット・13は、イランからイスラエルへ武器を運んでいた貨物船「カリーネA」を拿捕しました。国際連合安全保障理事会決議1397が可決され、二国家解決を再確認し、平和へのロードマップの基礎を築きました。ハマスによる過越祭の虐殺ではネタニヤで30人が死亡しました。アラブ連盟はベイルートで和平首脳会議を組織し、アラファトはこれを支持しましたが、イスラエルはほぼ無視しました。

第二次インティファーダは、第一次インティファーダとは異なり、武装闘争の色彩が濃く、双方に多数の死傷者を出しました。パレスチナ側は自爆テロや武装攻撃を、イスラエル側は大規模な軍事作戦(2002年の防衛の盾作戦など)や標的殺害、分離壁の建設などで応酬しました。ジェニーンではイスラエル国防軍とパレスチナ戦闘員の間で激しい戦闘が繰り広げられました。ベツレヘムの聖誕教会は、イスラエル国防軍によって1週間包囲されましたが、交渉が成功し、イスラエル軍は教会から撤退しました。2003年から2004年にかけて、ヘブロンのカワセメ族の人々が殺害されたり、自爆テロで死亡したりしました。サッダーム・フセインは、2000年から2003年に失脚するまでのインティファーダ期間中、イラクからパレスチナの武装勢力に資金援助を行いました。2003年には和平案が提示され、アラファトは支持しましたが、シャロンは拒否しました。2004年、ハマスの指導者であり共同創設者でもあるアフマド・ヤースィーンがガザでイスラエル軍によって暗殺されました。ヤーセル・アラファトはラマッラーの本部に軟禁状態に置かれ、同年11月11日、パリで死去しました。

2005年1月、マフムード・アッバースがパレスチナ自治政府大統領に選出されました。同年、イスラエルはガザ地区から一方的に撤退し、入植地を解体しましたが、ガザ地区の封鎖は継続しました。2005年までに状況は沈静化し始めました。

2006年のパレスチナ立法評議会選挙で、イスラエルとの対決姿勢を鮮明にするハマースが圧勝し、穏健派のファタハとの間で政治的対立が激化しました。ヨルダン川西岸地区とガザ地区の両方で武力衝突が発生しました。この対立は内戦に発展し、ガザ地区での血なまぐさい衝突の末、2007年にハマースが武力でガザ地区を完全に掌握しました。これにより、パレスチナ自治政府はヨルダン川西岸地区をファタハが、ガザ地区をハマースがそれぞれ実効支配するという分裂状態に陥りました。内戦では武装勢力や民間人を含む数百人が死亡しました。この分裂は、パレスチナの統一と和平交渉の進展にとって大きな障害となりました。同年、アラブ連盟は2002年の首脳会談で提示されたものと同じ和平案を提示する和平首脳会談を再度開催しましたが、和平プロセスは進展しませんでした。

3.8. 紛争の継続と現状

2007年のファタハとハマースの対立によるパレスチナ自治政府の分裂以降、ヨルダン川西岸地区はファタハ主導のパレスチナ自治政府(PA)が、ガザ地区はハマースがそれぞれ実効支配する状況が続いています。この分裂は、パレスチナの統一とイスラエルとの包括的な和平合意交渉を複雑化させました。数度にわたる和解交渉が行われましたが、恒久的な合意には至っていません。また、この分裂は統一パレスチナ国家の樹立を妨げ、両地区で異なる統治構造と政策がとられる結果となりました。

この期間を通じて、パレスチナ人とイスラエル人の間では散発的な暴力と緊張が発生し続けました。2001年以降、ガザからのイスラエル領内へのロケット弾攻撃や、それに対するイスラエルの軍事作戦が頻繁に起こり、双方に犠牲者を出し、状況をさらに悪化させました。特にガザ地区は、イスラエルとエジプトによる厳しい封鎖下に置かれ、経済は疲弊し、人道状況は悪化の一途をたどりました。2008年末から2009年初頭(2008-09年ガザ戦争)、2012年(雲の柱作戦)、2014年(2014年ガザ戦争)、そして2021年(2021年イスラエル・パレスチナ危機)など、大規模な軍事衝突が繰り返され、多くの民間人が犠牲となりました。

国際社会は和平プロセスの再開に向けて努力を続けましたが、イスラエルによるヨルダン川西岸地区でのイスラエル人入植地拡大、エルサレムの地位問題、イスラエルの国境問題、パレスチナ難民の帰還権といった核心的な問題は未解決のままでした。アメリカ合衆国は歴代政権下で様々な仲介努力を行いましたが、大きな進展は見られませんでした。

近年では、イスラエルと一部のアラブ諸国(アラブ首長国連邦、バーレーン、スーダン、モロッコ)との間で国交正常化合意(アブラハム合意)が結ばれましたが、これらの合意はパレスチナ問題を直接的には扱っておらず、パレスチナ側からは強い反発の声が上がりました。これらの動きは、地域の力学を変化させ、パレスチナの国家樹立への展望について新たな疑問を投げかけました。

2023年10月7日、ハマースを含むガザ地区の武装勢力がイスラエル南部に対して大規模な奇襲攻撃(アルアクサーの洪水作戦)を行い、多数のイスラエル市民を殺害し、人質を取りました。これに対し、イスラエルはハマース殲滅を掲げてガザ地区への大規模な空爆と地上侵攻(鉄の剣作戦)を開始し、イスラエル・ハマース戦争が勃発しました。この戦争は、ガザ地区に未曾有の破壊と人道的危機をもたらし、人口のほぼ全てが避難民となる事態に至りました。国際社会からは、イスラエルによる戦闘行為が国際人道法に違反し、ガザ地区におけるジェノサイドに該当するとの非難も上がっています(南アフリカによるイスラエル提訴など)。また、ヨルダン川西岸地区でもイスラエル軍による急襲や入植者による暴力が激化し、多くのパレスチナ人が殺害・拘束されています。この戦争は、パレスチナ問題の解決がいかに困難であるか、そして国際社会の関与がいかに重要であるかを改めて浮き彫りにしました。紛争は2024年現在も継続しており、パレスチナの人々は占領、入植地拡大、移動制限、経済的困難といった厳しい状況に直面し続けています。

4. 地理

パレスチナ国が領有を主張する地域、いわゆるパレスチナ領域は、中東のレバント南部に位置する。パレスチナは、イスラエル、ヨルダン、レバノン、イラク、シリアと共に肥沃な三日月地帯の一部を構成する。ガザ地区は西に地中海、南にエジプト、北と東にイスラエルと接している。ヨルダン川西岸地区は東にヨルダン、北、南、西にイスラエルと接している。パレスチナはイスラエル、エジプト、キプロスと海上境界線を共有している。したがって、パレスチナ国が領有を主張する2つの飛び地は互いに地理的に接しておらず、イスラエルによって隔てられている。これらの地域を合わせると、面積では世界で163番目の国となる。

ヨルダン川西岸地区は山がちな地域である。ナーブルス山地(ジャバル・ナーブルス)、ヘブロン山地、エルサレム山地(ジバル・アル=クドゥス)の3つの地域に分けられる。サマリア丘陵とユダヤ丘陵はヨルダン川西岸地区の山脈であり、ヘブロン県のナビ・ユヌス山(標高1030 m)が最高峰である。19世紀まで、ヘブロンは中東で最も標高の高い都市であった。一方、エルサレムは中央高地の高原に位置し、谷に囲まれている。この地域には、イズラエル平野やヨルダン渓谷のような肥沃な谷がある。パレスチナには、エルサレムにある世界最大のオリーブの木がある。パレスチナの土地の約45%はオリーブの木の栽培に充てられている。

パレスチナには、その地理と生態系において重要な役割を果たす湖や川がいくつかある。ヨルダン川は南に流れ、パレスチナの東側国境の一部を形成し、ガリラヤ湖を通過して死海に至る。キリスト教の伝承によれば、ここはイエスの洗礼の場所である。国の東側に接する死海は、地球上で最も低い地点である。近くに位置するエリコは、世界で最も低い都市である。エルサレム周辺の村や郊外地域には、古代の水域が存在する。国内にはいくつかの河谷(ワジ)がある。これらの水路は、農業やレクリエーションに不可欠な資源を提供するとともに、様々な生態系を支えている。

この地域には、地中海東部針葉樹林・硬葉樹林・広葉樹林、アラビア砂漠、メソポタミア低木砂漠という3つの陸上エコリージョンが見られる。パレスチナには多くの環境問題がある。ガザ地区が直面している問題には、砂漠化、淡水の塩害、下水処理、水系感染症、土壌劣化、地下水資源の枯渇と汚染などがある。ヨルダン川西岸地区でも同様の問題が多く見られるが、淡水ははるかに豊富であるものの、進行中のパレスチナ問題によりアクセスが制限されている。

4.1. 気候

パレスチナの気温は地域によって大きく異なる。ヨルダン川西岸地区の気候は主に地中海性気候であり、標高の高い地域では海岸線(地域の西側)と比較してやや涼しい。東部では、ヨルダン川西岸地区にユダヤ砂漠の大部分(死海の西岸を含む)が含まれ、乾燥した暑い気候が特徴である。ガザ地区は高温半乾燥気候(ケッペン: BSh)で、冬は温暖、夏は乾燥して暑い。春は3月から4月頃に訪れ、最も暑い月は7月と8月で、平均最高気温は33 °Cである。最も寒い月は1月で、気温は通常7 °Cである。雨は少なく、通常11月から3月の間に降り、年間降水量は約0.1 m (4.57 in)(約116 mm)である。

4.2. 生物多様性

パレスチナには公式に認められた国立公園や保護地域は存在しない。しかし、ヨルダン川西岸地区内には生態学的・文化的に重要であると考えられ、保全活動が行われている地域がある。これらの地域はしばしば自然保護区または保護ゾーンと呼ばれる。ヨルダン川西岸地区のエリコ近郊に位置するワディ・ケルトは、独特の動植物相を持つ砂漠の谷である。この保護区は、険しい景観、天然の泉、そして聖ジョージ修道院のような歴史的遺跡で知られている。この地域の生物多様性と自然美を保護するための努力がなされてきた。ユダヤ砂漠は「ユダヤのラクダ」で有名である。カルキリヤ県のカルキリヤ動物園は、現在国内で活動している唯一の動物園である。ガザ動物園は劣悪な環境のため閉鎖された。イスラエル政府はC地区に様々な国立公園を建設しているが、これは国際法上違法とみなされている。

5. 政府と政治

パレスチナは半大統領制の政治体制を採用している。国家は、パレスチナ解放機構(PLO)に関連する機関で構成されており、これにはパレスチナ中央評議会によって任命されるパレスチナの大統領、パレスチナ民族評議会、そして亡命政府の機能を果たすパレスチナ解放機構執行委員会が含まれる。PLOは複数の政党の連合体である。これらの機関は、パレスチナ自治政府大統領、パレスチナ立法評議会、およびパレスチナ自治政府内閣とは区別されるべきであり、これらはすべてパレスチナ自治政府(PNA)に関連している。パレスチナの創設文書はパレスチナ独立宣言であり、これはPLOのパレスチナ民族規約やPNAのパレスチナ基本法とは無関係である。

パレスチナ政府は、ファタハが統治するパレスチナ自治政府(ヨルダン川西岸地区の一部を支配)と、過激派組織ハマスが支配するガザ地区という2つの地理的実体に分かれている。ファタハはヤセル・アラファトによって設立された世俗政党であり、西側諸国と比較的良好な関係を築いている。一方、ハマスはパレスチナ・ナショナリズムとムスリム同胞団に触発されたイスラムイデオロギーに基づく過激派組織である。ハマスは米国とは緊張関係にあるが、イランから支援を受けている。パレスチナ解放人民戦線は、ジョージ・ハバシュによって設立されたもう一つの人気のある世俗政党である。

マフムード・アッバースは2005年以来、大統領を務めている。ムハンマド・シュタイエはパレスチナの首相であったが、2024年に辞任した。2024年、シュタイエの辞任後、ムハンマド・ムスタファが新たな首相に任命された。ヤヒヤ・シンワルは2024年10月16日に死亡するまで、ガザ地区のハマス政府の指導者であった。フリーダム・ハウスによれば、PNAは政府に批判的な活動家やジャーナリストを抑圧するなど、権威主義的な方法でパレスチナを統治している。

エルサレム(ハラム・アッシャリーフを含む)はパレスチナが首都として主張しているが、イスラエルによる占領下にある。現在、暫定的な行政の中心はエルサレムから10 km離れたラマッラーに置かれている。ムカーターには国家省庁や代表事務所が置かれている。2000年、ヤセル・アラファト事務所とパレスチナ議会を収容するため、エルサレム郊外のアブディスに政府庁舎が建設された。第二次インティファーダ以降、町の状況により、この場所は暫定的にも恒久的にも首都として機能するのに不向きとなった。それにもかかわらず、パレスチナの実体は同市での存在感を維持しており、市の一部はパレスチナの管理下にあり、多くの国がエルサレムに領事館を置いている。

5.1. 行政区画

{{main|パレスチナ国の行政区画}}

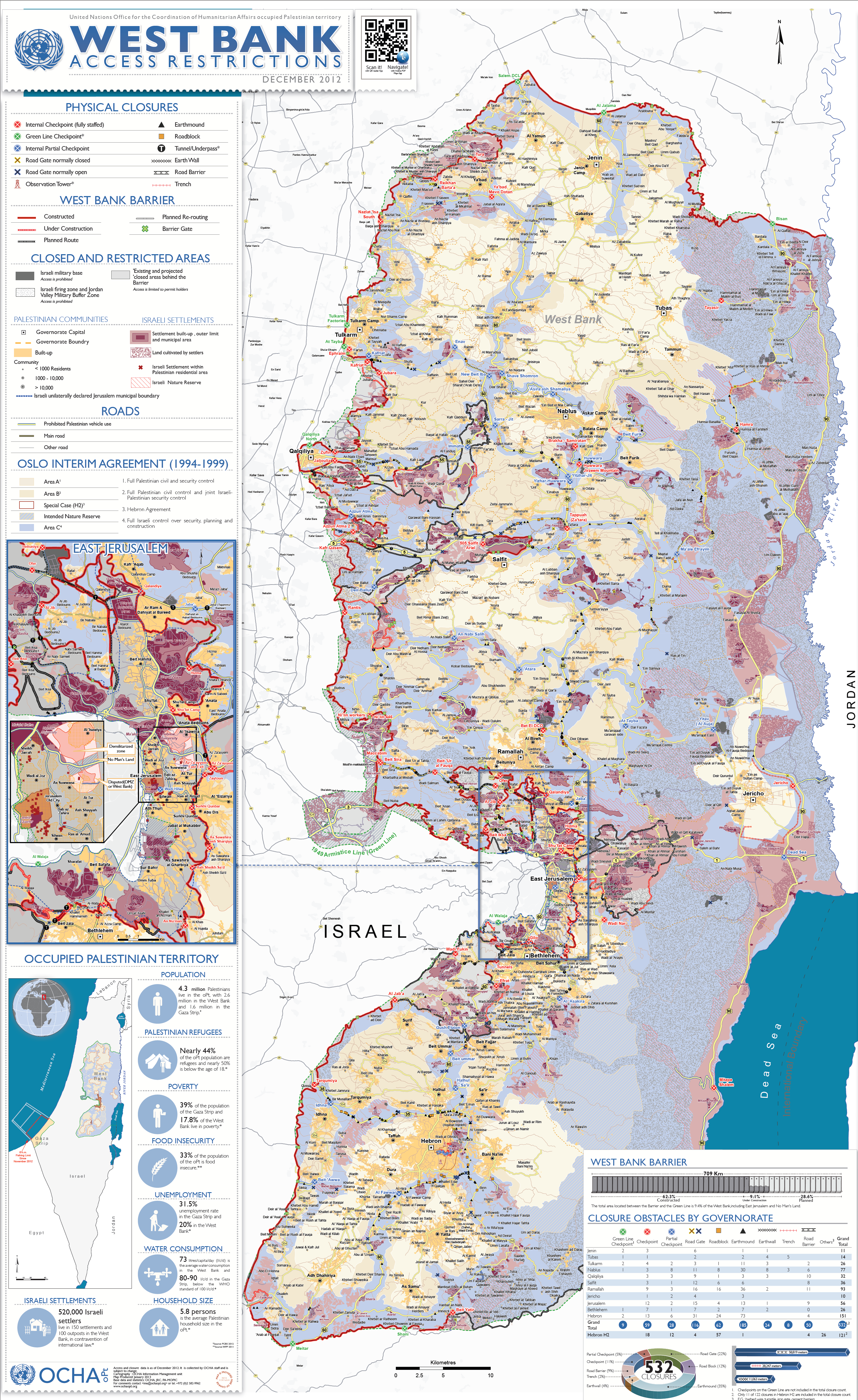

パレスチナ国は16の行政区画(県)に分かれている。ヨルダン川西岸地区の県は、オスロ合意IIに基づき3つの地区に分類される。A地区はヨルダン川西岸地区の面積の18%を占め、パレスチナ政府によって行政が行われている。B地区はヨルダン川西岸地区の22%を占め、パレスチナの民政下にあり、イスラエルとパレスチナの共同治安管理下にある。C地区(東エルサレムを除く)はヨルダン川西岸地区の60%を占め、イスラエル民政局によって行政が行われているが、パレスチナ政府はこの地域の15万人のパレスチナ人に教育および医療サービスを提供しており、これはオスロ合意IIでイスラエルとパレスチナの指導者によって合意された取り決めである。C地区の99%以上は、安全保障上の懸念からパレスチナ人には立ち入りが禁止されており、現在も交渉が続いている点である。C地区の入植地には約33万人のイスラエル人が居住している。C地区は戒厳令下にあるが、そこに住むイスラエル人には完全な市民権が与えられている。パレスチナ自治政府が現在管理しているパレスチナの飛び地は赤色で示されている(A地区とB地区。ハマス支配下のガザ地区は含まない)。

東エルサレム(1967年以前のヨルダン東エルサレム市と、1967年にイスラエルが区画した1967年以前のヨルダン川西岸地区のかなりの面積を含む)はイスラエルのエルサレム地区の一部として管理されているが、パレスチナはエルサレム県の一部として主張している。1967年にイスラエル法、管轄権、行政を適用することで事実上併合され、この併合は1980年のエルサレム基本法で(暗黙のうちに)憲法上再確認されたが、この併合は他のどの国にも承認されていない。2010年時点で東エルサレムの人口45万6千人のうち、約60%がパレスチナ人、40%がイスラエル人であった。しかし、2000年代後半以降、イスラエルの西岸地区分離壁により、イスラエルのIDカードを持つ数万人のパレスチナ人が事実上西岸地区に再編入され、壁の内側の東エルサレムはイスラエル人がわずかに多数派(60%)となった。オスロ合意の下では、エルサレムは将来の交渉に含められることが提案されており、イスラエルによれば、オスロ合意はパレスチナ自治政府がエルサレムで活動することを禁じている。しかし、エルサレムの一部、歴史的な旧市街の外側に位置するが東エルサレムの一部である地区は、パレスチナ自治政府に割り当てられた。

| 名称 | 面積 (km2) | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 県都 |

|---|---|---|---|---|

| ジェニーン | 583 | 311,231 | 533.8 | ジェニーン |

| トゥーバース | 402 | 64,719 | 161.0 | トゥーバース |

| トゥールカリム | 246 | 182,053 | 740.0 | トゥールカリム |

| ナーブルス | 605 | 380,961 | 629.7 | ナーブルス |

| カルキーリーヤ | 166 | 110,800 | 667.5 | カルキーリーヤ |

| サルフィット | 204 | 70,727 | 346.7 | サルフィット |

| ラマッラー・アル=ビーレ | 855 | 348,110 | 407.1 | ラマッラー |

| エリコ・アル=アグワール | 593 | 52,154 | 87.9 | エリコ |

| エルサレム | 345 | 419,108a | 1214.8a | エルサレム(エルサレムの地位参照) |

| ベツレヘム | 659 | 216,114 | 927.9 | ベツレヘム |

| ヘブロン | 997 | 706,508 | 708.6 | ヘブロン |

| 北ガザ | 61 | 362,772 | 5947.1 | ジャバーリヤー |

| ガザ | 74 | 625,824 | 8457.1 | ガザ市 |

| ディール・アル=バラフ | 58 | 264,455 | 4559.6 | ディール・アル=バラフ |

| ハーンユーニス | 108 | 341,393 | 3161.0 | ハーンユーニス |

| ラファフ | 64 | 225,538 | 3524.0 | ラファフ |

a エルサレムのデータには、イスラエル占領下の東エルサレムとそのイスラエル人人口が含まれる。

5.2. 法と治安

{{main|パレスチナ治安機関|パレスチナ国における犯罪}}

パレスチナ国には、パレスチナ市民警察隊、パレスチナ国家保安隊、情報機関を含むいくつかの治安部隊があり、パレスチナ市民とパレスチナ国家の安全を維持し保護する機能を持っている。これらの部隊はすべてパレスチナ治安機関の一部である。PSFは主に、パレスチナ自治政府支配地域における国内治安維持、法執行、テロ対策作戦を担当している。

パレスチナ解放軍(PLA)は、パレスチナ解放機構(PLO)の常備軍である。パレスチナ民族運動の初期に設立されたが、オスロ合意以降はほとんど活動していない。PLAの役割は従来型の軍事力となることを意図していたが、より象徴的・政治的な役割へと変化している。

6. 軍事

{{main|パレスチナ治安機関}}

{{see also|パレスチナ・フェダイーン}}

パレスチナ治安機関は、オスロ合意中に設立された軍隊と諜報機関で構成されている。その機能は、PA支配地域における国内の安全を維持し、法を執行することである。独立した国家の軍隊としては機能していない。オスロ合意以前は、PLOは過激派グループの連合体であり、独自の軍事部門であるパレスチナ解放軍を含むイスラエルに対する武装蜂起を主導していた。しかし、1993年から1995年の合意以降、活動は休止しており、シリアでのみ活動している。パレスチナ・フェダイーンはパレスチナの過激派でありゲリラ軍である。彼らはパレスチナ人からは「自由の戦士」、イスラエル人からは「テロリスト」と見なされている。ハマースは、イスラム聖戦(アル=クドゥス旅団)など他の過激派組織とともに、PSFよりも強力で影響力のある独立した勢力であると考えている。これはイラン、カタール、トルコによって支援されているゲリラ軍である。CIAワールドファクトブックによれば、カッサム旅団には2万人から2万5千人のメンバーがいるが、この数字には異論がある。イスラエルが2005年にガザから撤退したことで、ハマスは軍事部門を発展させる機会を得た。

イランとヒズボラは、シナイ半島を経由してスーダンとリビアを経由する陸路、および海路でハマスに武器を密輸してきた。集中的な軍事訓練と蓄積された武器により、ハマスは徐々にそれぞれ2,500人から3,500人の戦闘員を擁する旅団規模の地域部隊を組織することができた。2020年以降、パレスチナ・イスラム聖戦(PIJ)のようなガザの他の過激派グループと共同で実施された演習により、部隊はハマスの指揮統制に支えられ、ハマスと小規模派閥間の協力を促進し、調整された方法で活動することに慣れてきた。このような取り組みは、2007年のハマスによるガザ地区の権力掌握時に本格的に始まった。それ以来、イランはハマスが相当規模のロケット兵器庫を構築するための物資とノウハウを提供しており、現在の紛争では1万発以上のロケット弾と迫撃砲弾が発射されている。イランの援助により、ハマスはパイプ、電線、その他の日用品を即席生産に使用する堅牢な国産ロケット生産を開発した。

7. 対外関係

{{main|パレスチナ国の国際関係}}

{{see also|パレスチナ国の外交使節団一覧|パレスチナへの外交使節団一覧}}

対外関係は、パレスチナ外務・移住者省の枠組みの中で維持されている。パレスチナ解放機構(PLO)はパレスチナ国を代表し、パレスチナ国を承認する国々に大使館を置いている。また、加盟国、準加盟国、またはオブザーバーとして国際機関に参加している。情報源が矛盾しているため、参加がパレスチナ国を代表するものなのか、非国家主体としてのPLOを代表するものなのか、あるいはパレスチナ自治政府(PNA)を代表するものなのかを判断することが困難な場合がある。バチカン市国は、2012年の国連投票に続き、2015年5月にパレスチナ国への承認を移行した。この変更は、聖座の進化する立場と一致していた。

現在、国連加盟国193か国のうち146か国(75%)がパレスチナ国を承認している。承認していない国の中にも、PLOをパレスチナ人民の代表として認めている国もある。PLO執行委員会は、PNCによって政府の機能を果たす権限を与えられている。パレスチナ国は、アラブ連盟、イスラム協力機構、地中海連合の正規加盟国である。スウェーデンは2013年、パレスチナ代表部を完全な大使館に格上げするという重要な一歩を踏み出した。これにより、旧共産圏以外のEU加盟国として初めてパレスチナ国を公式に承認した国となった。

アラブ連盟加盟国およびイスラム協力機構加盟国は、イスラエルとの紛争におけるパレスチナの立場を強く支持してきた。イランはイラン革命以来、パレスチナの強力な同盟国であり、イラク、シリア、レバノン、イエメンの政府および反政府勢力からなる軍事連合を含む抵抗の枢軸を通じて、ハマースを含むパレスチナ・フェダイーンおよび過激派グループに軍事支援を提供してきた。ハマースも抵抗の枢軸の一部である。イランが支援するイラクのイスラム抵抗運動が出現する以前から、イラクはサッダーム・フセインのバアス党政権下にあったとき、パレスチナの強力な支持者であった。トルコはハマースの支持者であり、カタールは主要な資金援助者であり、ハマースの指導者を匿ってきた。1988年、ユネスコへの加盟申請の一環として、インドを含むアラブ諸国および非アラブ諸国92か国がパレスチナ国を承認したことを示す説明書が作成された。かつてはパレスチナの強力な同盟国であったインドは、1991年以来イスラエルとの関係を強化している。

リビアのカダフィ大佐はパレスチナ独立の支持者であり、2000年に「イスラティン」と題する一国家和平案を提示した際、アラブ・イスラエル紛争の調停者として求められた。アラブ首長国連邦との関係は、同国がイスラエルとの国交正常化合意に署名したことで悪化した。スリランカ内戦中、PLOはタミル反政府勢力がスリランカ政府と戦うための訓練を提供した。アイルランド共和国、ベネズエラ、南アフリカはパレスチナの政治的同盟国であり、独立パレスチナの樹立を強く主張してきた。現在進行中の戦争の結果、パレスチナへの支持は高まっている。イスラエルのガザ侵攻以来、パレスチナを支持する多くの国々がパレスチナ国を公式に承認しており、これにはアルメニア、スペイン、ノルウェー、バハマ、ジャマイカ、バルバドス、トリニダード・トバゴが含まれる。

8. 国家の地位と承認

{{main|パレスチナ国の法的地位|パレスチナと国際連合}}

パレスチナ解放機構(PLO)は1988年11月15日にパレスチナ国の樹立を宣言した。パレスチナ国の法的地位については、国際国家間および法学者の間で幅広い見解が存在する。パレスチナ国家の存在は、パレスチナと二国間外交関係を樹立した国々によって承認されている。2015年1月、国際刑事裁判所は、国連オブザーバー承認後、パレスチナの「国家」としての地位を確認したが、この動きはイスラエルの指導者たちから「外交テロ」の一形態として非難された。2015年12月、国連総会は、占領地における天然資源に対するパレスチナの主権を要求する決議を可決した。同決議は、イスラエルに対し搾取と損害を停止するよう求め、パレスチナ人に賠償を求める権利を付与した。1988年、パレスチナ国の独立宣言は、総会決議43/177によって承認された。2012年、国際連合総会は決議67/19を可決し、パレスチナに「非加盟オブザーバー国家」の地位を付与し、事実上主権国家として承認した。

2015年8月、国連のパレスチナ代表は、非加盟オブザーバー国家であるパレスチナと聖座が国連本部で国旗を掲揚することを許可する決議案を提出した。当初、パレスチナはこのイニシアチブを聖座との共同努力として提示したが、聖座はこれを否定した。イスラエルの国連大使ロン・プロソルは、事務総長と総会議長への書簡で、この措置を「政治的得点を稼ぐために国連を冷笑的に悪用するもう一つの試み」と呼んだ。119対8(棄権45)で可決された投票後、米国大使サマンサ・パワーは、「パレスチナ国旗の掲揚はイスラエル人とパレスチナ人を近づけるものではない」と述べた。米国務省報道官マーク・トナーは、交渉による解決策の外で国家承認を追求する「逆効果な」試みであると呼んだ。

式典自体では、国連事務総長潘基文は、この機会を「世界中のパレスチナ人民にとって誇りの日、希望の日」と述べ、「イスラエル人とパレスチナ人の双方による平和的解決、そして最終的には二つの人民のための二国家の実現のために信頼を回復する時が来た」と宣言した。

8.1. 国際的な承認

{{main|パレスチナ国の国際的な承認}}

パレスチナ国は、国連加盟国193か国のうち146か国から承認されており、2012年以降、国連において非加盟オブザーバー国家の地位を有している。この限定的な地位は、主に国連安全保障理事会の常任理事国であり拒否権を持つアメリカ合衆国が、パレスチナの国連への完全加盟を阻止するために一貫して拒否権を行使してきたか、あるいは行使すると脅してきたためである。

2012年11月29日、138対9(棄権41、欠席5)の投票により、国連総会は決議67/19を可決し、パレスチナの地位を「オブザーバー実体」から国連システム内の「非加盟オブザーバー国家」に格上げした。これはPLOの主権の承認と評された。パレスチナの国連における地位は聖座と同等である。

国連は、パレスチナが国連への代表部を「パレスチナ国国連常駐オブザーバー代表部」と称することを許可し、パレスチナは外交官に対し、もはやパレスチナ自治政府ではなく「パレスチナ国」を公式に代表するよう指示した。2012年12月17日、国連儀典長ヨーチョル・ユンは、「『パレスチナ国』の呼称は、全ての公式国連文書において事務局によって使用されるものとする」と宣言し、これにより「パレスチナ国」の呼称が全ての国連目的における同国の公式名称として承認された。2012年12月21日、国連の覚書は総会決議67/19後に使用すべき適切な用語法について議論した。そこでは、パレスチナ領土の地理的領域を指すためにパレスチナの呼称を使用することに法的障害はないと記されていた。同時に、「東エルサレムを含む占領パレスチナ領土」または総会が慣習的に使用する可能性のある他のそのような用語法の継続使用にも障害はないと説明された。国連加盟国193か国のうち{{Numrec|Pal|link=N|asof=S}}か国({{Numrec|Pal|link=N|pcent=UN}}%)がパレスチナ国を承認している。パレスチナ国を承認していない多くの国々も、PLOを「パレスチナ人民の代表」として承認している。PLOの執行委員会は、パレスチナ民族評議会によってパレスチナ国の政府機能を果たす権限を与えられている。

2024年4月2日、パレスチナの国連大使リヤード・マンスールは、安全保障理事会に加盟申請の再検討を要請した。4月時点で、安保理理事国7か国がパレスチナを承認しているが、米国は反対の意向を示しており、さらに米国の法律では、イスラエル・パレスチナ合意なしに完全な承認がなされた場合、国連への米国の資金提供が打ち切られると規定されている。4月18日、米国はパレスチナを国連の正規加盟国として承認する広範な支持を得た国連決議案に拒否権を行使した。

2024年5月の国連総会決議は、2024年の総会とともに発効した。パレスチナが正規加盟国となる権利を認めたこの決議はまた、パレスチナに提案や修正案を提出する権利を付与し、パレスチナは総会で他の加盟国とともに議席に着くことを許可された。

9. 経済

{{main|パレスチナ国の経済}}

パレスチナはIMFによって中所得開発途上国に分類されている。2023年の国のGDPは400億ドル、一人当たり所得は約4,500ドルであった。その紛争状態のため、経済状況は影響を受けている。二酸化炭素排出量(一人当たりトン)は2010年に0.6であった。2011年の調査によると、パレスチナの貧困率は25.8%であった。世界銀行の新しい報告書によると、パレスチナの経済成長は2023年に鈍化すると予想されている。パレスチナ経済は、国際援助、海外パレスチナ人による送金、および地場産業に大きく依存している。

世界銀行の報告書によると、イスラエルの閉鎖政策の経済的影響は甚大であり、2000年9月の第二次インティファーダ勃発以来、経済活動の大幅な低下、広範な失業、貧困の増加に直接的に寄与している。イスラエルがC地区に課している制限だけで、年間約34億ドルの損失が見積もられており、これは現在のパレスチナGDPのほぼ半分に相当する。これらの制限は、この地域の経済成長と発展を著しく妨げている。多くの建造物が損傷または破壊された2014年ガザ戦争の余波で、ガザへの建設資材や原材料の流れは著しく制限されている。さらに、この地域からの定期的な輸出は完全に停止され、住民が直面する経済的課題を悪化させている。

イスラエルが課している厄介な措置の一つは、パレスチナ領域内の検問所で実施されている「バック・トゥ・バック」システムである。この政策は、荷送人に商品をあるトラックから別のトラックへ積み降ろしすることを強いるものであり、完成品と原材料の双方にとって大幅な輸送コストと輸送時間の長期化をもたらしている。これらの追加費用は、経済成長と実行可能性をさらに妨げている。1995年のオスロ合意IIの下では、最終地位協定で決定される事項を除き、C地区の統治は18ヶ月以内にパレスチナ自治政府に移管されることで合意された。しかし、イスラエルはオスロ合意に基づく義務を履行しておらず、説明責任と不処罰の終結の緊急な必要性を浮き彫りにしている。欧州委員会は、イスラエル西岸地区の分離壁の有害な影響を強調し、これによりパレスチナ人の年間GDPの2~3%が経済的に貧困化していると推定している。さらに、内外の閉鎖の数が増加し続けていることは、この地域における経済回復の見通しに壊滅的な影響を与え続けている。

2015年の調査によると、イスラエルによるパレスチナの天然資源の違法な使用による経済的影響は、控えめに見積もっても18億3000万米ドルとされ、これは同年のパレスチナGDPの22%に相当する。世界銀行の報告書によると、製造業のGDPに占める割合は、オスロ合意調印時から2011年までの間に19%から10%に減少した。同じ報告書は、保守的な見積もりを採用し、死海の鉱物、電気通信、鉱業、観光、建設といった特定分野におけるC地区へのアクセスが、パレスチナのGDPに少なくとも22%貢献する可能性があることを示唆している。実際、同報告書は、イスラエルとヨルダンが合わせてこれらの製品の販売から年間約42億ドルを生み出しており、これは世界のカリ供給量の6%、世界の臭素生産量の73%に相当すると指摘している。全体として、パレスチナ人がC地区の自らの土地に無制限にアクセスできれば、パレスチナの潜在的な経済的利益はGDPの35%増加し、年間少なくとも34億ドルに達する可能性がある。同様に、水制限は19億300万米ドルのコストを被り、これはGDPの23.4%に相当し、イスラエルによる進行中のガザ地区の封鎖は、2010年に19億800万米ドルのコストをもたらし、GDPの23.5%に相当した。これらの負担はどの経済にとっても持続不可能であり、パレスチナの経済的可能性とその安定した経済と持続可能な成長を伴う繁栄した社会を開発する権利を人為的に制限している。

パレスチナ中央統計局(PCBS)の報告によると、進行中のガザ戦争により、2024年第1四半期にパレスチナ国の国内総生産(GDP)全体は35%減少した。ヨルダン川西岸地区では25%の減少が見られたのに対し、ガザ地区では86%の減少となり、その差は歴然であった。製造業はヨルダン川西岸地区で29%、ガザ地区で95%減少し、建設業はヨルダン川西岸地区で42%減少し、ガザ地区では99%の減少で事実上崩壊した。

9.1. 農業

イスラエルが1967年にヨルダン川西岸地区とガザ地区を占領した後、パレスチナの農業は大きな後退を被った。農業部門のGDPへの貢献度は低下し、農業労働力も減少した。ヨルダン川西岸地区の耕作面積は1967年以降、継続的に減少している。パレスチナの農民は、生産物の販売と流通において障害に直面しており、イスラエルによる水利用制限はパレスチナ農業に深刻な影響を与えている。ヨルダン川西岸地区の帯水層からのパレスチナの水の85%以上がイスラエルによって使用されており、パレスチナ人はヨルダン川とヤルムーク川からの水資源へのアクセスを拒否されている。

ガザでは、沿岸帯水層が塩水侵入に苦しんでいる。イスラエルの制限により、パレスチナの土地の灌漑は制限されており、パレスチナ人が耕作するヨルダン川西岸地区の土地のわずか6%しか灌漑されていないのに対し、イスラエル人入植者は土地の約70%を灌漑している。1991年の湾岸戦争はパレスチナ農業に深刻な影響を与えた。それまで輸出の大部分はアラブ湾岸諸国向けであったためである。湾岸諸国へのパレスチナの輸出は戦争の結果14%減少し、重大な経済的影響をもたらした。

9.2. 水供給と衛生

{{main|パレスチナ国の水供給と衛生}}

{{see also|水・衛生監視プログラム}}

パレスチナ領域における水供給と衛生は、深刻な水不足を特徴とし、イスラエルによる占領の影響を強く受けている。パレスチナの水資源は、歴史的および地理的な複雑さから、部分的にイスラエルによって管理されており、イスラエルは2017年に部分的な自治権を付与した。地下水の分割は、イスラエルとパレスチナの指導者の双方によって合意されたオスロ合意IIの規定に従う。イスラエルは、2012年に52 MCMを供給するなど、自国の水供給および淡水化水供給からパレスチナ領域に水を供給している。

一般的に、水質はヨルダン川西岸地区と比較してガザ地区の方がかなり悪い。パレスチナ領域で供給される水の約3分の1から半分が配水網で失われている。ガザ地区の長期にわたる封鎖とガザ戦争は、ガザ地区のインフラに深刻な損害を与えている。

排水に関しては、既存の処理施設は発生するすべての排水を処理する能力がなく、深刻な水質汚染を引き起こしている。この分野の発展は、外部からの資金調達に大きく依存している。

9.3. 製造業

パレスチナの製造業には、繊維、食品加工、医薬品、建設資材、家具、プラスチック製品、石材、電子機器などがある。注目すべき製品には、衣料品、オリーブオイル、乳製品、家具、陶磁器、建設資材などがある。第二次インティファーダ以前、パレスチナはエルサレムとガザに強力な産業基盤を持っていた。ヨルダン川西岸地区に建設された障壁により、商品の移動が困難になっている。ガザ地区の封鎖は、同地域の経済状況に深刻な影響を与えている。2023年現在、パレスチナ国家経済省によると、製造業は今後6年間で2.5%成長し、79,000人の雇用を創出すると予想されている。パレスチナは主に石材製品(石灰岩、大理石 - 13.3%)、家具(11.7%)、プラスチック(10.2%)、鉄鋼(9.1%)を輸出している。これらの製品のほとんどは、ヨルダン、米国、イスラエル、エジプトに輸出されている。

ヘブロンはこの地域で最も工業的に進んだ都市であり、パレスチナ製品の輸出拠点として機能している。国民経済の40%以上がそこで生産されている。中東で最も先進的な印刷機はヘブロンにある。周辺地域には多くの採石場がある。ガザ地域ではシリコン埋蔵量が発見されている。ヨルダン川西岸地区で採掘されるエルサレムストーンは、エルサレムの多くの建造物に使用されてきた。ヘブロンはガラス生産で広く知られている。ナブルスはナーブルス石鹸で有名である。パレスチナ領域で事業を展開している企業には、シニオラ・フーズ、シノクロット・インダストリーズ、シュナイダーエレクトリック、ペプシコ、コカ・コーラなどがある。

イスラエル・パレスチナ経済平和努力は、平和の谷イニシアティブや行き詰まりを打破するなど、いくつかのイニシアティブをもたらした。これらは、イスラエル、パレスチナ、その他のアラブ諸国間の産業プロジェクトを推進し、平和を促進し紛争を終わらせることを目的としている。これらには、パレスチナに開設された共同工業団地が含まれる。パレスチナ自治政府は、ガザ、ベツレヘム、エリコ、ジェニン、ヘブロンに工業都市を建設した。一部はヨーロッパ諸国との共同協力によるものである。

9.4. エネルギー

{{main|パレスチナ国のエネルギー}}

パレスチナは独自の石油やガスを生産していない。しかし、国連の報告によれば、パレスチナ領土には「相当量の石油・ガス埋蔵量」が存在する。紛争状態にあるため、パレスチナのエネルギーと燃料のほとんどは、イスラエルやエジプト、ヨルダン、サウジアラビアといった近隣諸国から輸入されている。

2012年、ヨルダン川西岸地区とガザで利用可能な電力は5,370GW時(ヨルダン川西岸地区で3,700GW時、ガザで1,670GW時)であり、年間一人当たり電力消費量(送電損失を差し引いた後)は950kWhであった。ガザ発電所はガザ地区唯一の発電所である。これは、パレスチナ電力会社(PEC)の子会社であるガザ発電会社(GPGC)によって所有されている。PECの子会社であるエルサレム地区電力会社は、エルサレムのパレスチナ住民に電力を供給している。

政府関係者は、エネルギーのイスラエルへの依存を減らすために、太陽エネルギーへの注力を強めている。パレスチナ投資基金は、パレスチナに電力を供給することを目的としたプロジェクト「ヌール・パレスチナ」を立ち上げた。パレスチナ銀行とNAPCOの合弁会社であるクドラ・エナジーは、ジャッマーラ、ナブルス、ビルゼイト、ラマッラーに太陽光発電所を設立した。2019年、ヌール・パレスチナ・キャンペーンの下で、ジェニンに初の太陽光発電所とソーラーパークが開設された。エリコとトゥーバースにもさらに2つのソーラーパークが計画されている。アル=クドゥス大学のアブディスキャンパスには、エルサレムのパレスチナ住民に電力を供給するための新しい太陽光発電所が建設中である。

9.4.1. 石油・ガス

{{main|ガザ地区の天然ガス|ガザ・マリン}}

パレスチナには、石油とガスの膨大な潜在的埋蔵量がある。石油換算で30億石油バレル以上の石油が、海岸沖および占領下のパレスチナの土地の下に存在すると推定されている。レバント海盆には約17億石油バレルの石油が、占領下のヨルダン川西岸地区の下にはさらに15億石油バレルの石油が存在する。ガザ地区の沖合には約20億石油バレルの埋蔵量があると信じられている。UNCTADの報告によると、占領下のパレスチナ領土であるヨルダン川西岸地区には約1兆2500億石油バレルの埋蔵量があり、おそらくメゲド油田である。パレスチナ自治政府によると、この油田の80%はパレスチナ人が所有する土地の下にある。

パレスチナ投資基金の子会社であるマサデルは、ヨルダン川西岸地区の油田を開発している。ラマッラー北西部からカルキリヤに至る432 km2の面積に広がるブロック1油田は、回収可能な炭化水素資源の大きな可能性を秘めている。回収可能な石油は3000万石油バレル、天然ガスは60億立方フィート(P90、確実性のレベル)と推定されている。油田開発の推定コストは3.90 億 USDであり、パレスチナ政府との生産分与協定の下で実施される。現在、承認のための探査計画の設計準備として、初期の事前探査作業プログラムが進行中であり、これが油田の本格的な開発に先行する。

パレスチナの天然ガスは、主にガザ地区で発見されている。ガザ・マリンは、地中海沿岸の同地区から約32 km沖合に位置する天然ガス田である。ガス埋蔵量は280億立方メートルから320億立方メートルの範囲である。これらの推定値は、パレスチナ領域のエネルギー需要をはるかに超えている。このガス田は、1999年にブリティッシュ・ガス・グループによって発見された。ガス田の発見に際し、ヤセル・アラファトは「神からの贈り物」と称賛した。パレスチナ自治政府、イスラエル、エジプト間の地域協力がガス田開発のために署名され、ハマスもパレスチナ自治政府に承認を与えた。しかし、ガザでの継続中の戦争以来、このプロジェクトは遅延している。

9.5. 交通

{{main|パレスチナ国の交通}}

パレスチナの2つの空港、エルサレム国際空港とガザ国際空港は、第二次インティファーダの初期にイスラエルによって破壊された。それ以来、国内で運用されている空港はない。パレスチナ人は、イスラエルの空港(ベン・グリオン国際空港とラモン空港)およびヨルダンの首都アンマンのクイーンアリア国際空港を利用して旅行していた。政府および民間企業から、国内に空港を建設するための多くの提案がなされてきた。2021年、パレスチナ政府とイスラエル政府の双方から、カランディア空港をイスラエル人とパレスチナ人の両方のための二国間空港として再開発する最新の提案がなされた。

ガザ地区はパレスチナ唯一の沿岸地域であり、ガザ港が位置している。同港は、領土封鎖以来、イスラエルによる海上封鎖下にある。オスロ時代、パレスチナ政府はオランダおよびフランスと協力して国際港を建設したが、プロジェクトは放棄された。2021年、当時のイスラエル首相ナフタリ・ベネットは、海港を含むガザの開発プロジェクトを開始した。

9.6. 観光

{{main|パレスチナ国の観光}}

パレスチナ国の観光は、東エルサレム、ヨルダン川西岸地区、ガザ地区における観光を指す。2010年には460万人がパレスチナ領域を訪れ、2009年の260万人から増加した。そのうち220万人が外国人観光客、270万人が国内観光客であった。ほとんどの観光客は数時間のみ、または日帰り旅行の一部として訪れる。2012年第4四半期には、15万人以上の宿泊客がヨルダン川西岸地区のホテルに滞在し、そのうち40%がヨーロッパ人、9%がアメリカおよびカナダからであった。ロンリープラネット旅行ガイドは、「ヨルダン川西岸地区は旅行しやすい場所ではないが、その努力は豊かに報われる」と記している。嘆きの壁、聖墳墓教会、アル=アクサー・モスクといった聖地は、毎年数え切れないほどの巡礼者や観光客を惹きつけている。

2013年、パレスチナ自治政府の観光大臣ルーラ・マアヤアは、政府はパレスチナへの国際観光客誘致を目指しているが、占領が観光部門がパレスチナ人の主要な収入源となるのを妨げている主な要因であると述べた。イスラエルの査証政策によって課されるもの以外に、外国人に対する査証条件はない。エルサレム、ヨルダン川西岸地区、ガザへのアクセスは完全にイスラエル政府によって管理されている。パレスチナ占領地への入国には有効な国際旅券のみが必要である。観光は主にエルサレムとベツレヘム周辺に集中している。エリコは地元のパレスチナ人に人気の観光地である。

9.7. 通信

{{main|パレスチナ国の通信}}

パレスチナは「NGOのシリコンバレー」として知られている。パレスチナのハイテク産業は、2008年以来良好な成長を遂げている。パレスチナ中央統計局(PCBS)とパレスチナ国家通信情報技術省によると、パレスチナの携帯電話加入者数は、2010年末の260万人に対し、420万人に増加し、ADSL加入者数は、同期間の11万9千人から2019年末には約36万3千人に増加した。パレスチナの世帯の97%が少なくとも1つの携帯電話回線を持ち、少なくとも1台のスマートフォンを所有している世帯は86%(ヨルダン川西岸地区で91%、ガザ地区で78%)である。パレスチナの世帯の約80%が自宅でインターネットにアクセスでき、約3分の1がコンピュータを所有している。

2020年6月12日、世界銀行は、パレスチナのIT部門が企業の能力を向上させ、より質の高い雇用を創出するのを支援することを目的とした「若者と雇用のための技術(TechStart)プロジェクト」に1500万米ドルの助成金を承認した。世界銀行の西岸・ガザ担当カントリーディレクターであるカンタン・シャンカル氏は、「IT部門は経済成長に力強い貢献をする可能性を秘めている。人口の30%を占め、深刻な失業に苦しむパレスチナの若者に機会を提供できる」と述べた。

9.8. 金融サービス

{{see also|パレスチナ国の税制}}

パレスチナ通貨庁は、電子財布やプリペイドカードを含む電子決済サービスの運営と提供に関するガイドラインを発行した。経済関係議定書(パリ議定書とも呼ばれる)はPLOとイスラエルの間で署名され、パレスチナ自治政府が独自の通貨を持つことを禁じた。この合意は政府が税金を徴収する道を開いた。

1994年以前、占領下のパレスチナ領域には限られた銀行の選択肢しかなく、パレスチナ人はイスラエルの銀行を避けていた。その結果、銀行サービスが十分でない地域となり、現金ベースの経済となった。現在、パレスチナにはパレスチナ、ヨルダン、エジプトの銀行を含む14の銀行が営業しており、2000年の21行から減少している。銀行数は合併や買収により時間とともに減少した。パレスチナの銀行預金は大幅に増加し、2007年の12億米ドルから2018年には69億米ドルへと475%増加した。銀行部門は預金と融資ポートフォリオにおいて目覚ましい年間成長率を示し、世界平均を上回っている。

2018年12月31日時点での全銀行による融資総額は84億米ドルに達し、2007年の14億2000万米ドルと比較して492%という大幅な成長を記録した。パレスチナ登録銀行は2007年の総預金の42%にあたる6億米ドルを占めていたが、2018年にはパレスチナ登録銀行による融資額は50億2000万米ドルに達し、総融資額の61%を占めた。これは2007年から2018年の間に737%という驚異的な増加を示している。現在、パレスチナ登録銀行は顧客預金の57%を保有し、融資の61%を提供しており、2007年の預金26%、融資42%と比較して増加している。

10. 人口

{{main|パレスチナ国の人口統計|パレスチナ人}}

パレスチナ中央統計局(PCBS)によると、2021年5月26日時点で、パレスチナ国の2021年央人口は5,227,193人である。PCBS総裁のアラ・オワド氏は、2021年末時点の人口を530万人と推定した。面積6020 km2内に、人口密度は約827人/km2である。これをより広い文脈で見ると、2017年時点での世界の平均人口密度は25人/km2であった。

パレスチナ人口の半分はディアスポラとして生活しているか、パレスチナ難民である。イスラエルとの紛争状態にあるため、その後の戦争はナクバまたはナクサとして知られるパレスチナ人の広範な追放をもたらした。1948年の戦争では、約70万人のパレスチナ人が追放された。彼らのほとんどは、ヨルダン、イラク、レバノン、エジプトといった近隣のアラブ諸国に避難を求めており、その他はサウジアラビア、カタール、オマーン、クウェートで外国人居住者として生活している。多数のパレスチナ人が、アメリカ合衆国、イギリス、その他のヨーロッパで見られる。

10.1. 主要都市

{{main|パレスチナ自治政府が統治する都市の一覧|ガザ地区の都市の一覧}}

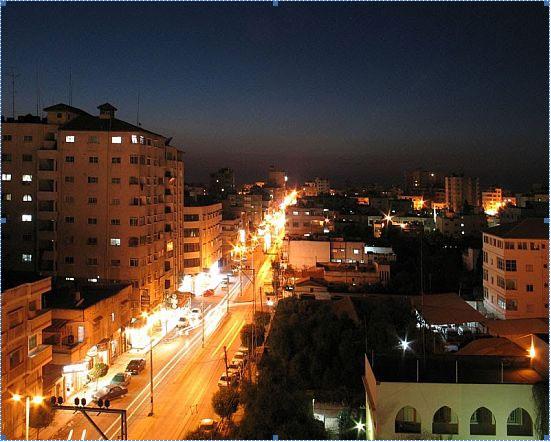

パレスチナの主要都市には、ガザ市、ラマッラー、ヘブロン、ナーブルスなどがある。以下は、人口規模、経済的・文化的拠点としての重要性、生活環境を考慮した主要都市のリストである。

| 都市 | 県 | 人口 (2023年推定) | 備考 |

|---|---|---|---|

| ガザ市 | ガザ県 | 766,331 | ガザ地区最大の都市、経済・文化の中心。2023年以降の戦争で甚大な被害。 |

| 東エルサレム | エルサレム県 | 542,400 | パレスチナ国が主張する首都。イスラエル占領下。エルサレムはイスラエルとパレスチナの間で係争中であり、双方が首都と主張している。パレスチナは(特に東エルサレム)、ハラム・アッシャリーフを含むエルサレムを首都と主張している。東エルサレムと西エルサレムを含むエルサレム全体の人口は971,800人で、そのうち542,400人が東エルサレムに居住しており、法的にはパレスチナの一部として認識されている。 |

| ヘブロン | ヘブロン県 | 308,750 | ヨルダン川西岸地区南部の大都市、商業・宗教の中心。 |

| ナーブルス | ナーブルス県 | 239,772 | ヨルダン川西岸地区北部の大都市、経済・教育の中心。 |

| ハーンユーニス | ハーンユーニス県 | 179,701 | ガザ地区南部の主要都市。 |

| ジャバーリヤー | 北ガザ県 | 165,110 | ガザ地区北部の都市、難民キャンプがある。 |

| ラファフ | ラファフ県 | 158,414 | ガザ地区南端、エジプトとの国境都市。 |

| ジェニーン | ジェニーン県 | 115,305 | ヨルダン川西岸地区北部の都市、農業が盛ん。 |

| ラマッラー | ラマッラー・アル=ビーレ | 104,173 | パレスチナ自治政府の事実上の行政首都。 |

| ベイト・ラーヒヤー | 北ガザ県 | 86,526 | ガザ地区北部の都市。 |

10.2. 宗教

{{further|パレスチナのイスラム教|パレスチナのキリスト教徒|パレスチナのユダヤ人|パレスチナのバハーイー教徒}}

パレスチナ国は宗教的に重要な意味を持ち、多くの聖地が存在し、宗教が国の社会と文化を形成する上で重要な役割を果たしてきた。伝統的に聖地の一部であり、アブラハムの宗教や他の信仰にとっても神聖な土地と見なされている。パレスチナ基本法はイスラム教を公式の宗教と定めているが、信教の自由も保障し、他の信仰への尊重を求めている。宗教的少数派はパレスチナ自治政府の立法府に代表を送っている。

パレスチナ人の98%はイスラム教徒であり、その大多数はスンニ派の信者で、少数のアフマディーヤもいる。15%は無宗派のイスラム教徒である。パレスチナのキリスト教徒は1%のかなりの少数派を占め、その後にバハーイー教やサマリア人を含むはるかに小規模な宗教共同体が続く。キリスト教徒の最大の集中地は、ヨルダン川西岸地区のベツレヘム、ベイト・サフール、ベイト・ジャラ、およびガザ地区に見られる。宗派別に見ると、ほとんどのパレスチナのキリスト教徒は、ギリシャ正教会、アルメニア使徒教会、シリア正教会を含む東方正教会または東方諸教会に属している。さらに、ローマ・カトリック教徒、ギリシャ・カトリック教徒(メルキト派)、およびプロテスタント諸派のかなりのグループが存在する。

人口350人のサマリア人は、ゲリジム山周辺に高度に集中している。サマリア教とユダヤ教の類似性のため、サマリア人はしばしば「パレスチナのユダヤ人」と呼ばれる。PLOは、シオニズムの台頭以前にこの地域に平和的に住んでいたユダヤ人をパレスチナ人と見なしている。イラン・ハレヴィやウリ・デイヴィスのような特定の個人、特に反シオニストは、自らをパレスチナ系ユダヤ人と考えている。約60万人のイスラエル人入植者(ほとんどがユダヤ人)が、国際法上違法なイスラエル人入植地にヨルダン川西岸地区全域に居住している。エリコにあるエリコ・シナゴーグは、パレスチナ自治政府によって維持されている唯一のシナゴーグである。

パレスチナ国には多くの重要な聖地が存在する。

イスラム教徒にとってはエルサレムのアル=アクサー・モスクがメッカ、メディナに次ぐ第3の聖地である。キリスト教徒にとっては、イエス・キリストが生誕したとされるベツレヘムの聖誕教会や、イエスが宣教活動を行ったガリラヤ地方などが重要な巡礼地となっている。

この地域には他にも多くの宗教的ランドマークが存在する。サマリア人にとってはゲリジム山が聖地とされている。

イスラムの伝統では、エリコ近郊のナビ・ムサがモーセの墓と考えられている。また、エリコには古代のエリコ・シナゴーグの遺跡も存在し、パレスチナ自治政府によって維持されている。

ナーブルス県セバスティヤのナビ・ヤヒヤ・モスクには、キリスト教とイスラム教双方で預言者とされる洗礼者ヨハネの墓があると伝えられている。

10.3. 言語

アラビア語はパレスチナ国の公用語であり、パレスチナ方言が現地住民によって一般的に話されている。ヘブライ語と英語も広く話されている。人口の約16%はイスラエル人入植者で構成されており、彼らの主要言語は通常ヘブライ語である。さらに、多くのパレスチナ人が第二または第三言語としてヘブライ語を使用している。

10.4. 民族

{{main|パレスチナ人}}

パレスチナ人は元来アラブ人であり、アラビア語を話す。パレスチナ国籍のベドウィンコミュニティは、ヨルダン川西岸地区、特にヘブロン山地とエルサレム郊外に少数派を構成している。2013年時点で、ヨルダン川西岸地区には約4万人のベドウィンが、ガザ地区には5千人のベドウィンが居住している。ジャハリン・ベドウィンとタアミレは、国内の2大ベドウィン部族である。多くの非アラブ系民族グループも国内に居住しており、そのメンバーはパレスチナ市民権も保有している。これらには、クルド人、ナワール人、アッシリア人、ロマ、ドゥルーズ派、アフリカ人、ドム人、ロシア人、トルコ人、アルメニア人のグループが含まれる。

非アラブ系パレスチナ人コミュニティのほとんどはエルサレム周辺に居住している。約5千人のアッシリア人がパレスチナに住んでおり、主にエルサレムとベツレヘムの聖都にいる。アフリカ系パレスチナ人として知られる200人から450人の黒人アフリカ人がエルサレムに住んでいると推定されている。少数のクルド人コミュニティがヘブロンに住んでいる。ナワール人は、エルサレムに住む小規模なドム人およびロマコミュニティであり、その起源をインドに遡る。ロシア人ディアスポラもパレスチナ、特にエルサレムのロシア人居住区とヘブロンに見られる。彼らのほとんどはロシア正教会のキリスト教徒である。

2022年、イスラエルとパレスチナには約5千人から6千人のアルメニア人が住んでいると推定され、そのうち約千人のアルメニア人がエルサレム(アルメニア人地区)に、残りはベツレヘムに住んでいた。1987年以来、40万人から50万人のトルコ人がパレスチナに住んでいる。1947年から1949年の内戦のため、多くのトルコ人家族がこの地域を逃れ、ヨルダン、シリア、レバノンに定住した。アルモニターによる2022年のニュース記事によると、ガザ地区の多くのトルコ系家族は、「包囲された飛び地の経済状況の悪化」のためトルコに移住している。国内の少数派も、イスラエルによる占領と制限の対象となっている。

11. 教育

{{main|パレスチナ国の教育}}

国際連合開発計画(UNDP)の2014年の報告によると、パレスチナの識字率は96.3%であり、国際基準から見ても高い水準にある。15歳以上の人口における男女差があり、女性の5.9%が非識字者と見なされるのに対し、男性は1.6%である。女性の非識字率は1997年の20.3%から2014年には6%未満に低下した。パレスチナ国では、ガザ地区が最も識字率が高い。コロンビア大学のプレブログによると、パレスチナ人は最も教育水準の高い難民である。

パレスチナの教育制度は、ヨルダン川西岸地区とガザ地区の両方を網羅しており、パレスチナ教育・高等教育省によって管理されている。パレスチナの基礎教育には、小学校(1年生から4年生)と準備学校(5年生から10年生)が含まれる。中等教育は、一般中等教育(11年生から12年生)と職業教育で構成される。カリキュラムには、アラビア語、英語、数学、科学、社会科、体育などの科目が含まれる。教育省によると、イスラム教とキリスト教の宗教研究もカリキュラムの一部である。

ヨルダン川西岸地区とガザ地区には合わせて14の大学、18のユニバーシティ・カレッジ、20のコミュニティ・カレッジ、そして3,000の学校がある。ナブルスのアン=ナジャーフ国立大学は国内最大の大学であり、エルサレムのアル=クドゥス大学、ラマッラー近郊のビルゼイトにあるビルゼイト大学がそれに続く。アル=クドゥス大学は品質基準で5つ星評価を達成し、「アラブ世界で最も社会的に責任のある大学」と称された。2018年、ビルゼイト大学は2019年版の世界大学ランキングで世界の大学の上位2.7%にランクインした。

12. 保健

{{main|パレスチナ国の健康|パレスチナ国の医療}}

パレスチナ保健省(MOH)によると、2017年時点で、パレスチナには743のプライマリ・ヘルスケア・センター(ヨルダン川西岸地区に583、ガザに160)と81の病院(東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区に51、ガザに30)があった。ヨルダン川西岸地区最大の病院はナブルスにあり、アル=シファ病院はガザ地区最大の病院である。

世界保健機関(WHO)の後援の下で運営されている、パレスチナ占領地(oPt)の保健クラスターは2009年に設立され、oPtの人道支援に関与する70以上の国内外の非政府組織および国連機関のパートナーシップを代表し、保健関係者のための枠組みを提供している。このクラスターは、国の政策や計画との整合性を確保するためにMOHが共同議長を務めている。

2019年5月1日のWHO事務局長の報告書は、oPtの保健部門の状況を説明し、戦略的優先事項とそれらの達成に対する現在の障害を特定しており、WHOと占領パレスチナ領域のための国別協力戦略2017-2020に基づいている。

13. 文化

{{main|パレスチナの文化}}

パレスチナ人は民族的にも言語的にもアラブ世界の一部と見なされる。パレスチナの文化は、宗教、芸術、文学、スポーツ、建築、映画に大きな影響を与えてきた。ユネスコはパレスチナ文化を承認している。パレスチナ文学フェスティバル(PalFest)は、パレスチナおよび国際的な作家、音楽家、芸術家を集め、文学と文化を祝う。毎年開催されるパレスチナ映画デーフェスティバルでは、パレスチナ映画と映画製作者が紹介される。

パレスチナの文化は、土着の伝統、アラブの習慣、そしてこの地域を支配してきた様々な帝国の遺産が融合したものである。パレスチナの地は、カナン人、ペリシテ人、イスラエル人といった古代文明の存在を目撃し、それぞれがその文化的構造に貢献してきた。7世紀のアラブによる征服はイスラム教の影響をもたらし、それ以来イスラム教はパレスチナのアイデンティティの礎となってきた。言語、芸術、建築を含むイスラムの伝統は、文化に独特の特徴を吹き込んできた。

パレスチナの文化的表現は、しばしば占領と抑圧に対する抵抗の一形態として機能する。ベツレヘムのバンクシーの作品のようなストリートアートや、毎年開催されるパレスチナの音楽と芸術のフェスティバルであるアル=マハッタは、この文化的抵抗の例である。嘆きの壁、アル=アクサー・モスク、聖墳墓教会といった宗教施設があるエルサレム旧市街は、計り知れない文化的・歴史的重要性を持っている。その他の注目すべき文化施設には、古代都市エリコ、セバスティヤの考古学遺跡、そしてベツレヘムの町がある。

国内の主要都市のほぼ全てに多数の文化センターが見られる。2009年、エルサレムはアラブ文化首都に選ばれ、ベツレヘムは2020年にアラブ文化首都に参加した。

13.1. 建築

{{main|パレスチナの建築}}{{see also|パレスチナ国の世界遺産一覧}}

パレスチナの建築は、この地域の文化的・歴史的多様性を反映した豊かな遺産を網羅している。その歴史を通じて、パレスチナ建築はイスラム建築、ビザンティン建築、十字軍、オスマン建築など、様々な文明の影響を受けてきた。伝統的なパレスチナ建築は、石などの地元の素材と伝統的な建設技術の使用を特徴としている。建築様式は地域によって異なり、アーチ型の出入り口、ドーム、複雑な幾何学模様などが特徴的である。イスラム建築はパレスチナの建物に大きな影響を与えてきた。モスク、廟、マドラサは精巧な職人技を示しており、エルサレムのアル=アクサー・モスクやナーブルス大モスクなどがその代表例である。ラワビには中東およびアラブ世界最大のローマ劇場がある。

パレスチナには、いくつかのビザンティン様式および十字軍様式の建築の傑作がある。エルサレムの聖墳墓教会は4世紀に遡り、重要な巡礼地となっている。ゴラン高原の十字軍の要塞であるクラック・デ・シュヴァリエもまた注目すべき例である。オスマン帝国時代には、パレスチナ全土に数多くのモスク、宮殿、公共建築物が建設された。エルサレムの象徴的な岩のドームはオスマン帝国時代に修復・改修され、イスラム建築とビザンティン建築の要素が融合した姿を見せている。

ラセム・バドランやモハメド・ハディドは著名なパレスチナ人建築家である。近年、パレスチナでは伝統的な要素と現代的なデザインを融合させた近代建築が登場している。ビルゼイトにあるパレスチナ博物館は、ヘネガン・ペン・アーキテクツによって設計され、地元のモチーフや持続可能な建築慣行を取り入れており、この融合を例証している。ベツレヘムの国際コンベンションセンターは、現代パレスチナ建築を代表する著名な建造物である。もう一つの注目すべき建物は、エルサレムのパレスチナ国立劇場である。近代建築の要素は、ショッピングモール、高級ホテル、テクノロジーパーク、高層ビルなどに見られる。ラマッラーのパレスチナ貿易タワーは、パレスチナで最も高い建物である。

13.2. 芸術・音楽・衣装

{{main|パレスチナの芸術|パレスチナの音楽|パレスチナの伝統衣装}}

伝統的なパレスチナ音楽は、この地域の歴史と文化に深く根ざしている。ウード(弦楽器)、カヌーン(ツィターの一種)、様々な打楽器などの楽器が特徴である。伝統的な民謡は、愛、憧れ、日常生活の経験といったテーマを描写することが多い。アラブ・アイドルの優勝者であるムハンマド・アッサーフのようなアーティストは、伝統的なパレスチナの歌の演奏で国際的な評価を得ている。

ダブケは、音楽を伴う人気のあるパレスチナの舞踊形式である。活気に満ちたリズミカルな音楽は、ミジュウィズ(葦笛)、タブラ(太鼓)、そして踊り手の手拍子が特徴である。ダブケの歌は、結婚式、祝賀会、文化イベントでしばしば演奏され、共同体意識と共有されたアイデンティティを育む。パレスチナのポップミュージックは近年人気を博しており、現代的な要素と伝統的な影響を融合させている。ムハンマド・アッサーフ、アマル・ムルクス、リーム・バンナといったアーティストは、独自のスタイルと力強い歌声で現代のポップシーンに貢献している。彼らの歌は個人的なテーマと政治的なテーマの両方を取り上げ、パレスチナ人および世界中の聴衆に共鳴している。

パレスチナのヒップホップは、パレスチナ人が直面する現実と闘争を表現するための強力な媒体として登場した。DAM、シャディア・マンスール、タメル・ナファルといったアーティストは、占領、アイデンティティ、抵抗といったトピックを取り上げた社会意識の高い歌詞で国際的な評価を得ている。パレスチナのヒップホップは、パレスチナの若者の声を増幅させる文化的抵抗の一形態として機能している。リーム・バンナは、その優美な歌声とパレスチナ民謡の保存への献身で知られるパレスチナの歌手であった。イギリスを拠点とするパレスチナの音楽家リーム・ケラーニは、力強い歌声と伝統的なパレスチナの歌の再解釈で有名である。ダラール・アブー・アムネは人気のあるパレスチナの歌手であり詩人である。

13.3. 食文化

{{see|パレスチナ料理}}

パレスチナの料理は、パレスチナ地域に定住した文明の文化が広まったものであり、特にアラブのウマイヤ朝による征服に始まり、最終的にはペルシャの影響を受けたアッバース朝、そしてオスマン帝国の到来によるトルコ料理の強い影響で終わるイスラム時代中およびその後に生まれた。レバノン料理、シリア料理、ヨルダン料理など、レバント料理に似ている。キリスト教徒のパレスチナ人によって開業された醸造所も存在し、パレスチナの醸造所の先駆けとなったタイベ醸造所は、マイクロブルワリーとしてホップが効いた苦みの強いビールが定評を得ているほか、地元産のブドウから醸造されたワインも生産されている。

13.4. メディア

{{further|パレスチナ国の通信}}

{{see also|パレスチナ・ジャーナリズムの歴史}}

パレスチナには、多数の新聞社、通信社、衛星テレビ局が存在する。主な通信社には、マアン通信社、WAFA、パレスチナ・ニュース・ネットワークなどがある。アルアクサーTV、アルクッズTV、サナベルTVなどが主要な衛星放送局である。

13.5. 映画

{{main|パレスチナの映画}}

パレスチナの映画製作はエルサレムを中心に行われており、ラマッラー、ベツレヘム、ナブルスにも著名な地方シーンが存在する。

マクラム・クーリー、モハマド・バクリ、ヒアム・アッバス、アマル・ムルクスは、1970年代から1980年代にかけてパレスチナ映画界で人気を博した。アリーン・オマリ、ヴァレンティナ・アブー・オクサ、サレフ・バクリ、タウフィーク・バルホーム、アシュラフ・バルホームは1990年代半ばに人気を博し、リーム・ルバニーとクララ・クーリーは2000年以降に称賛を得ている。著名なパレスチナ映画には、『ガリラヤの婚礼』(1987年)、『失踪の年代記』(1996年)、『ディヴァイン・インターヴェンション』(2002年)、『パラダイス・ナウ』(2005年)、『残された時間』(2009年)、『オマールの壁』(2013年)などがある。

ドキュメンタリー映画製作は、パレスチナの経験を捉え、記録する上で重要な役割を果たしてきた。エマード・ブルナートとガイ・ダヴィディによる『壊された5つのカメラ』のような映画は、批評家から高い評価を得ている。パレスチナの映画製作者は、この地域の政治状況のためにしばしば特有の課題に直面し、多くの映画が占領の規則と闘争の下で製作されている。世界各地の様々な都市で毎年開催されるパレスチナ映画祭は、パレスチナ映画を紹介し、パレスチナの映画製作者が自分たちの物語を共有するためのプラットフォームを提供している。

13.6. 世界遺産

{{see|パレスチナの世界遺産}}

パレスチナ国内に存在するユネスコ世界遺産は以下の通りである。

- エルサレムの旧市街とその城壁群(1981年、ヨルダンによる申請)- 東エルサレムに位置し、イスラエル占領下にある。危機遺産リストに登録。

- イエス生誕の地:ベツレヘムの聖誕教会と巡礼路(2012年)- パレスチナ国として初めて登録された世界遺産。危機遺産リストに登録(2012年-2019年)。

- オリーブとワインの地パレスチナ南部エルサレム、バティールの文化的景観(2014年)- 危機遺産リストに登録。

- ヘブロン/アル=ハリール旧市街(2017年)- 危機遺産リストに登録。

- 古代エリコ/テル・エッ=スルタン(2023年)

これらの遺産は、パレスチナの豊かな歴史と文化、そして宗教的多様性を象徴している。しかし、イスラエルによる占領や紛争の影響を受け、その保存と管理は困難な状況に直面しているものも多い。

13.7. 祝祭日

{{see|パレスチナ国の祝日}}

パレスチナの主要な国民の祝日および宗教的祭日は以下の通りである。これらはパレスチナ人の文化的アイデンティティと社会的結束において重要な意味を持つ。イスラム教の祝日はヒジュラ暦に基づくため、グレゴリオ暦では毎年日付が異なる。

- 新年**(1月1日)

- クリスマス**(東方教会は1月7日、西方教会は12月25日) - キリスト教徒の祝日

- 労働者の日**(5月1日)

- 独立記念日**(11月15日) - 1988年のパレスチナ独立宣言を記念

- イド・アル=フィトル**(ラマダン明けの祭り) - イスラム教の主要な祝祭

- イード・アル=アドハー**(犠牲祭) - イスラム教の主要な祝祭

- 預言者生誕祭**(マウリド・アン=ナビー) - イスラム教の預言者ムハンマドの誕生日

- ヒジュラ暦新年**(イスラム暦の元日)

- イスラー・ワル・ミーラージュ** - 預言者ムハンマドの夜の旅と昇天を記念するイスラム教の祝日

- イースター** - キリスト教徒の祝日(日付は西方教会と東方教会で異なる場合がある)

- ナクバの日**(5月15日) - 1948年のイスラエル建国とそれに伴うパレスチナ人の追放と苦難を記憶する日。公式の祝日ではないが、パレスチナ人にとって極めて重要な日である。

これらの祝祭日には、家族や親戚が集まり、特別な食事を共にし、宗教的儀式や地域の行事に参加することが一般的である。

13.8. スポーツ

{{main|パレスチナ国のスポーツの歴史}}

パレスチナは1996年以来、オリンピックに参加しており、陸上競技、水泳、柔道、テコンドーなど様々な競技に選手を派遣している。パレスチナのオリンピック選手は国際舞台で自国を代表している。パレスチナは国際オリンピック委員会のメンバーである。サッカーに加え、バスケットボール、ハンドボール、バレーボールもパレスチナで人気のあるスポーツである。パレスチナバスケットボール連盟とパレスチナハンドボール連盟がこれらのスポーツの発展と組織を監督している。

サッカーはパレスチナ国で最も人気のあるスポーツであり、サッカーパレスチナ代表は国際サッカーにおいてパレスチナを代表し、世界的にはFIFAによって統括されている。パレスチナカップはパレスチナにおける主要な国内サッカー大会である。ヨルダン川西岸地区とガザ地区のチームが参加し、優勝チームはAFCカップでパレスチナを代表する。エルサレムにあるファイサル・アル=フセイニ国際スタジアムは、パレスチナ最大のスタジアムである。ナショナルフットボールチームの本拠地として機能している。その他の注目すべきスタジアムには、ヘブロンのドーラ国際スタジアム、ガザのパレスチナスタジアム、ナブルスのナブルスフットボールスタジアムがある。

ムハンマド・ハマダはパレスチナ初の重量挙げ選手であり、ギリシャで開催された2022年国際重量挙げ連盟ジュニア世界選手権で金メダルを獲得した。

13.8.1. サッカー

パレスチナにおいてサッカーは最も人気の高いスポーツであり、国民的な関心事となっている。国内には、ヨルダン川西岸地区を対象とするウェストバンク・プレミアリーグと、ガザ地区を対象とするガザ地区リーグという2つの主要なプロサッカーリーグが存在する。これらのリーグは、パレスチナサッカー協会(PFA)によって運営されており、パレスチナのクラブチームが年間を通じて覇権を争っている。

サッカーパレスチナ代表は、国際的な舞台でパレスチナを代表している。FIFA(国際サッカー連盟)およびAFC(アジアサッカー連盟)に加盟しており、AFCアジアカップには過去3回(2015年、2019年、2023年)出場し、2023年大会では初めて決勝トーナメントに進出するなど、近年実力を向上させている。FIFAワールドカップへの出場経験はまだないが、予選には継続的に参加している。

パレスチナのサッカーは、占領下という困難な状況にもかかわらず、国民のアイデンティティと希望を象徴する存在となっている。選手の移動制限やインフラの未整備といった課題を抱えながらも、国内外のパレスチナ人コミュニティからの熱烈な応援を受け、競技レベルの向上と国際大会での活躍を目指している。サッカーは、単なるスポーツを超えて、パレスチナの人々にとって団結と抵抗の精神を示す重要な文化的要素となっている。

14. 著名な出身者

{{main|パレスチナ人の一覧}}

パレスチナの地は、歴史を通じて多くの分野で影響を与えた人物を輩出してきた。彼らの活動は、パレスチナ人のアイデンティティ形成、文化の発展、そして国際社会におけるパレスチナ問題への関心を高める上で重要な役割を果たしてきた。以下に、いくつかの分野における代表的な人物を挙げるが、これは網羅的なリストではない。

- 政治家・指導者:**

- ヤセル・アラファト (ياسر عرفاتヤーセル・アラファートアラビア語): パレスチナ解放機構(PLO)議長、パレスチナ自治政府初代大統領。ノーベル平和賞受賞者。パレスチナ解放運動の象徴的存在であり、パレスチナ国家樹立に向けた国際的な交渉を主導したが、その指導力や和平プロセスへの対応については様々な評価がある。

- マフムード・アッバース (محمود عباسマフムード・アッバースアラビア語): 現PLO議長、現パレスチナ自治政府大統領。アラファトの後継者として和平交渉の継続を目指すが、ハマースとの対立や国内の政治的停滞、人権状況の悪化など課題も多い。

- ジョージ・ハバシュ (جورج حبشジョージ・ハバシュアラビア語): パレスチナ解放人民戦線(PFLP)の創設者。マルクス・レーニン主義を掲げ、PLO主流派とは一線を画す強硬な武力闘争路線を主張した。

- レイラ・ハーリド (ليلى خالدレイラ・ハーリドアラビア語): PFLPの元活動家。1960年代後半から70年代初頭にかけて2度のハイジャック事件に関与し、パレスチナ抵抗運動の象徴の一人となった。その行動は国際的なテロリズムとして非難される一方、一部では英雄視もされた。

- ハナーン・アシュラーウィー (حنان عشراويハナーン・アシュラーウィーアラビア語): パレスチナの学者、政治家、人権活動家。PLOのスポークスパーソンとして国際的に活動し、和平交渉にも参加。パレスチナ人の権利擁護と民主主義の推進に尽力している。

- 学者・知識人:**

- エドワード・サイード (Edward Saidエドワード・サイード英語): パレスチナ系アメリカ人の文学研究者、批評家。『オリエンタリズム』の著者として知られ、ポストコロニアル理論に大きな影響を与えた。パレスチナ問題に関する積極的な発言でも知られる。

- イブラーヒーム・アブー=ルゴド (إبراهيم أبو لغدイブラーヒーム・アブー=ルゴドアラビア語): パレスチナ系アメリカ人の政治学者。中東研究、特にパレスチナ問題の専門家として多くの著作を残し、パレスチナ人の民族自決権を擁護した。

- ワリード・ハーリディー (وليد الخالديワリード・ハーリディーアラビア語): パレスチナの歴史家。パレスチナ問題、特に1948年のナクバに関する研究で著名。

- 文学者・詩人:**

- マフムード・ダルウィーシュ (محمود درويشマフムード・ダルウィーシュアラビア語): パレスチナを代表する詩人の一人。「抵抗詩」の旗手として国際的に知られ、パレスチナ人の苦難と希望を力強い言葉で表現した。

- ガッサーン・カナファーニー (غسان كنفانيガッサーン・カナファーニーアラビア語): パレスチナの小説家、ジャーナリスト、PFLPのスポークスマン。作品を通じてパレスチナ人のアイデンティティと抵抗を描いたが、1972年にイスラエルの諜報機関によって暗殺された。

- サミフ・アル=カースィム (سميح القاسمサミフ・アル=カースィムアラビア語): パレスチナの詩人。ダルウィーシュと共に抵抗詩を代表する存在。

- 芸術家・音楽家:**

- イスマーイール・シャンムート (إسماعيل شموطイスマーイール・シャンムートアラビア語): パレスチナの画家。ナクバやパレスチナ人の苦難をテーマにした作品で知られる。

- リーム・バンナ (ريم بناリーム・バンナアラビア語): パレスチナの歌手、作曲家。伝統的なパレスチナ民謡を現代的なアレンジで歌い、国際的に活動。パレスチナ文化の発信に貢献した。

- ムハンマド・アッサーフ (محمد عسافムハンマド・アッサーフアラビア語): ガザ出身の歌手。2013年にアラブ世界の人気オーディション番組「アラブ・アイドル」で優勝し、パレスチナの希望の星として注目された。

- その他:**

- ヒラリオン・カプッチ (هيلاريون كابوتشيヒラリオン・カプッチアラビア語): 元メルキト・ギリシャ典礼カトリック教会のエルサレム大司教。パレスチナ解放運動への関与からイスラエルに逮捕された。

これらの人物の活動は、パレスチナ人の歴史、文化、そして現在進行形の闘いを理解する上で重要な示唆を与えてくれる。彼らの功績を評価する際には、民主主義、人権、社会進歩への貢献という観点と共に、その行動が引き起こした批判や論争点についても客観的に記述することが求められる。