1. 概要

コートジボワールは、西アフリカに位置する共和制国家であり、豊かな自然環境と多様な文化を有している。南はギニア湾に面し、東はガーナ、北はブルキナファソとマリ、西はギニアとリベリアに接する。国土は、南部の海岸平野と熱帯雨林、中央部の高原地帯、そして西部の山岳地帯から構成される。気候は地域によって異なり、南部は熱帯雨林気候、北部はサバナ気候である。この地理的・気候的多様性が、豊かな生物多様性を育んでいる。

歴史的には、コートジボワール地域にはギャマン、コンゴ帝国、バウレなどの王国が栄えた。19世紀半ばからフランスによる植民地化が進み、1893年には正式にフランス領西アフリカの一部となった。植民地時代には、資源開発やインフラ整備が進められた一方で、強制労働や文化的抑圧が行われ、独立運動の萌芽も見られた。1960年に独立を達成し、フェリックス・ウフェ=ボワニ初代大統領の下で「イボワールの奇跡」と称される経済成長を遂げたが、一党支配体制が続いた。ウフェ=ボワニの死後、政治的不安定が増し、経済格差の拡大や民族間の緊張が顕在化した。1999年のクーデターを皮切りに、2002年から2007年の第一次コートジボワール内戦、そして2010年の大統領選挙を巡る混乱から2011年の第二次コートジボワール内戦へと発展し、多くの市民が犠牲となり、人権侵害も多発した。

現在の政治体制は、大統領を中心とする共和制であり、行政府、立法府(元老院と国民議会からなる両院制)、司法府が三権分立を構成している。複数政党制が導入されているが、内戦後の国民和解、民主制度の強化、法の支配の確立、人権状況の改善が喫緊の課題である。経済は、カカオ(世界最大の生産国)やコーヒーなどの農産物輸出に大きく依存しているが、近年は石油などの鉱物資源も重要性を増している。しかし、依然として高い貧困率、失業、所得格差、児童労働といった社会問題も抱えており、持続可能な開発と社会正義の実現が求められている。

社会面では、アカン系、グル系、マンデ系、クル系など約60の多様な民族が共存しているが、「イヴォワリテ」政策のような排外主義的な動きが民族対立を助長した過去があり、民族間の融和が重要である。公用語はフランス語だが、各民族固有の言語も広く使用されている。宗教はイスラム教、キリスト教、伝統宗教が主なものである。教育や保健医療へのアクセス改善、特に地方や脆弱な立場の人々への配慮が求められる。

文化的には、伝統音楽、木彫りの仮面や彫像、織物などが知られ、現代ではズグルーやクーペ・デカレといったポピュラー音楽も人気がある。文学や映画も発展しており、サッカーは国民的なスポーツである。コートジボワールは、歴史的苦難を乗り越え、社会正義と人権を尊重し、民主的で包摂的な国家建設を目指している。

2. 国名

コートジボワールの国名は、公用語であるフランス語でCôte d'Ivoireフランス語(コットディヴワール)と表記され、これが正式名称である。この名称は、「象牙の海岸」を意味し、フランス語の「Côte」(海岸)、「d'」(~の)、そして「Ivoire」(象牙)という単語から成り立っている。この地域は、15世紀からヨーロッパの商人、特にポルトガル人やフランス人が訪れ、象牙の交易が盛んに行われたことからこの名が付けられた。歴史的には、この地域は「歯の海岸」(Côte de Dentsフランス語)や、特定の民族名に由来する「クアクア海岸」(Côte de Quaquaフランス語)、貿易品であった綿布の種類に由来する「五本縞・六本縞海岸」(Côte de Cinq et Six Bandesフランス語)、あるいは気象条件から「風上海岸」(Côte du Ventフランス語)など、様々な名称で呼ばれていたが、19世紀には「コートジボワール」という呼称が定着した。

独立以前の植民地時代から、この「象牙の海岸」という意味は各国語に翻訳されて使用されていた。例えば、英語ではIvory Coast英語(アイヴォリー・コースト)、ドイツ語ではElfenbeinküsteドイツ語(エルフェンバインキュステ)、スペイン語ではCosta de Marfilスペイン語(コスタ・デ・マルフィル)などである。日本でもかつては意訳である「象牙海岸」(ぞうげかいがん)という呼称が一般的であった。

しかし、独立後、コートジボワール政府は国際的な場面で国名が様々に翻訳されることによる不都合を感じるようになった。そのため、1986年4月、政府はフランス語の「Côte d'Ivoire」(より正式にはRépublique de Côte d'Ivoireフランス語)を外交儀礼上の正式名称とし、それ以降、国際的な取引においてフランス語からの他言語への翻訳を公式に認めない立場をとっている。この要請を受け、多くの国や国際機関がフランス語名称を使用するようになった。例えば、日本では1986年の要請以降、政府刊行物などで「コートジボワール」の表記が採用され始め、2003年には法律上の国名表記も「コートジボワール共和国」に統一された。ただし、英語圏のメディアなどでは依然として「Ivory Coast」の呼称が頻繁に見られる。また、中国では、中華人民共和国政府は音訳である「科特迪瓦」(クォトディーヴァ)を使用しているが、中華民国(台湾)政府は現在も「象牙海岸」(シャンヤーハイアン)を使用している。

フランス語の文法規則では、複数の単語から成る固有名詞はハイフンで繋ぐためCôte-d'Ivoireフランス語という表記も見られるが、コートジボワール政府はハイフンを含まないCôte d'Ivoireフランス語を正式な表記としている。

3. 歴史

コートジボワール地域の歴史は、先史時代に始まり、多様な民族の移動と王国の興亡を経て、フランスによる植民地支配、そして独立後の複雑な政治変動と内戦を経験してきた。これらの歴史的過程は、市民生活、人権状況、そして民主主義の発展に深い影響を与えている。

3.1. 先史時代と初期の王国

コートジボワールにおける人類の痕跡を特定することは、湿潤な気候による遺物の保存状態の悪さから困難を伴う。しかし、新たに発見された武器や道具の断片(特に頁岩を研磨した斧や、調理・漁労の痕跡)は、後期旧石器時代(紀元前1万5千年~1万年)か、少なくとも新石器時代には広範囲に人類が存在していた可能性を示唆している。

記録に残る最古の住民たちは、領土の各地に痕跡を残している。歴史家たちは、これらの住民が16世紀以前に南方へ移動してきた現在の先住諸民族の祖先によって、追いやられたか同化されたと考えている。これにはエホティレ族(アボイッソ周辺)、コトロウ族(フレスコ周辺)、ゼヒリ族(グラン・ラウ周辺)、エガ族、ディエス族(ディヴォ周辺)などが含まれる。

文字による最初の記録は、北アフリカのベルベル人商人の年代記に見られる。彼らは古代ローマ時代初期から、サハラ砂漠を横断するキャラバン交易(塩、奴隷、金など)を行っていた。このサハラ横断交易路の南端は砂漠の縁辺に位置し、そこからさらに南の熱帯雨林の境界まで交易網が延びていた。ジェンネ、ガオ、ティンブクトゥといった最も重要な交易拠点は、広大なスーダン諸帝国の発展と共に主要な商業センターへと成長した。これらの帝国は、強力な軍事力で交易路を支配することで近隣諸国を従え、またイスラム学術の中心地ともなった。イスラム教はベルベル人ムスリムによって西スーダン地域に伝えられ、多くの有力な支配者の改宗を経て急速に広まった。11世紀までにはスーダン諸帝国の支配者たちはイスラム教を受け入れ、それは現在のコートジボワール北部地域にも伝播した。

初期のスーダン帝国の一つであるガーナ帝国は、現在のモーリタニア南東部とマリ南部にまたがる地域で4世紀から13世紀にかけて繁栄した。11世紀の最盛期には、その版図は大西洋岸からティンブクトゥにまで及んだ。ガーナ帝国の衰退後、マリ帝国が強力なイスラム国家として台頭し、14世紀初頭に最盛期を迎えた。コートジボワールにおけるマリ帝国の領土は、オディエンネ周辺の北西部に限られていた。14世紀末からのマリ帝国の緩やかな衰退は、内紛や属国の反乱によるものであり、その属国の一つであったソンガイは、14世紀から16世紀にかけて帝国として繁栄した。しかしソンガイもまた内紛によって弱体化し、これが森林地帯への南方移住を促す主な要因となった。国土の南半分を覆う密な熱帯雨林は、北部で興ったような大規模な政治組織の形成を阻んだ。住民は村落単位で生活し、外部世界との接触は長距離商人を通じて行われた。彼らは農業と狩猟によって生計を立てていた。

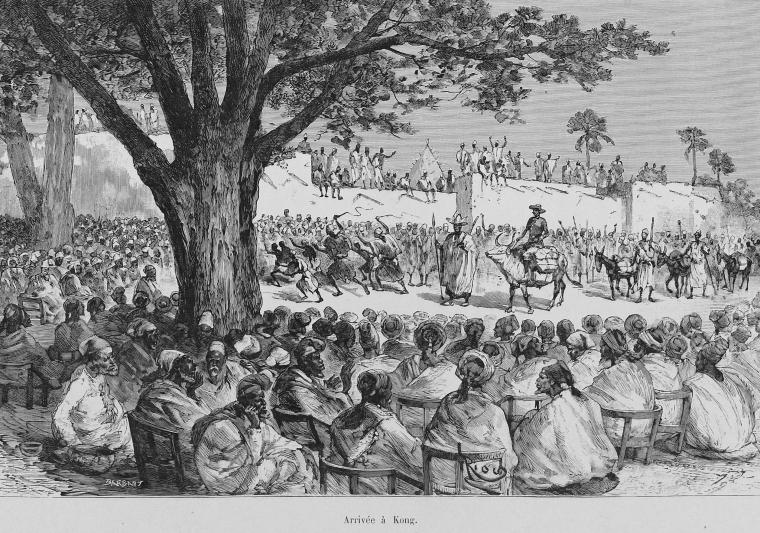

ヨーロッパ人による植民地化以前の近世初期には、コートジボワール地域で5つの重要な国家が栄えた。イスラム教国家であるコンゴ帝国は、マリ帝国下でのイスラム化を逃れたセヌフォ人が住む中北部地域に、18世紀初頭にジュラ人によって建国された。コンゴは農業、交易、工芸の中心地として繁栄したが、民族の多様性と宗教的対立が徐々に王国を弱体化させた。1895年、コンゴの都市はワスル帝国のサモリ・トゥーレによって略奪・征服された。

アカン人のアブロン人によって17世紀に建国されたギャマン王国は、現在ガーナとなっているアシャンティ連合の形成から逃れてきた人々によるものだった。ボンドゥクの南に定住したアブロン人は、徐々にボンドゥクのジュラ人(ベゴ市場都市からの新来者)に対する覇権を拡大した。ボンドゥクは商業とイスラム教の主要な中心地へと発展し、そのコーラン学者は西アフリカ全土から学生を引き寄せた。17世紀半ば、コートジボワール中東部では、アシャンティから逃れてきた他のアカン系諸族が、サカッソにバウレ王国を、そしてインデニエとサンウィという二つのアグニ王国を建国した。バウレ人はアシャンティ人と同様に、3代の支配者の下で高度に中央集権化された政治・行政機構を発展させたが、最終的にはより小さな首長国へと分裂した。王国の分裂にもかかわらず、バウレ人はフランスによる征服に強く抵抗した。アグニ諸王国の支配者の子孫は、コートジボワールの独立後も長く独自のアイデンティティを保持しようと試み、1969年にはサンウィがコートジボワールからの分離と独立王国の形成を試みたほどであった。

3.2. フランス植民地時代

近隣のガーナと比較して、コートジボワールは大西洋奴隷貿易の影響をあまり受けなかったが、奴隷制度や奴隷狩りは存在した。ヨーロッパの奴隷船や商船は、沿岸の他の地域を好んだ。西アフリカへの最初の記録されたヨーロッパ人の航海は、1482年のポルトガル人によるものである。17世紀半ば、フランスはセネガルに最初の西アフリカ植民地サン=ルイを建設し、ほぼ同時期にオランダはダカール沖のゴレ島にある入植地をフランスに割譲した。1687年、フランスの伝道所が、現在のガーナである黄金海岸との国境に近いアシニー=マフィアに設立された。この時期、ヨーロッパ人は現地の奴隷制度を弾圧し、商人による奴隷取引を禁止した。

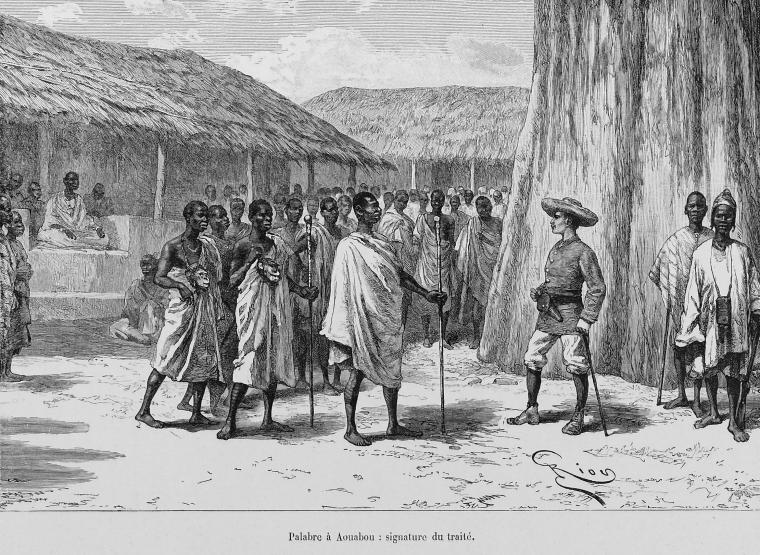

しかし、アシニーの存続は不安定であり、フランスがコートジボワールに確固たる足場を築いたのは19世紀半ばになってからであった。1843年から1844年にかけて、フランスのルイ・エドゥアール・ブエ=ウィヨームズ提督はグラン・バッサムとアシニー地域の王たちと条約を結び、彼らの領土をフランスの保護領とした。フランスの探検家、宣教師、貿易会社、兵士たちは、ラグーン地域から内陸部へとフランスの支配地域を徐々に拡大していった。完全な平定は1915年までかかった。

沿岸部での活動は、特にセネガル川とニジェール川という二つの大河沿いの内陸部に対するヨーロッパの関心を刺激した。フランスによる西アフリカの本格的な探検は19世紀半ばに始まったが、政府の政策よりも個人の主導によるところが大きく、ゆっくりと進んだ。1840年代、フランスは西アフリカの現地首長たちと一連の条約を締結し、これによりフランスはギニア湾沿いに要塞化された拠点を建設し、恒久的な貿易センターとして機能させることができた。コートジボワールにおける最初の拠点にはアシニーとグラン・バッサムがあり、グラン・バッサムは植民地の最初の首都となった。これらの条約は、拠点内におけるフランスの主権と、土地の使用料として現地の首長に毎年支払われる料金または「クチューム」と引き換えの交易特権を規定していた。この取り決めは、交易が限定的であり、条約上の義務に関する誤解がしばしば生じたため、フランスにとって完全に満足のいくものではなかった。それにもかかわらず、フランス政府は交易の拡大を期待して条約を維持した。フランスはまた、ギニア湾岸沿いでのイギリスの影響力増大を阻止するために、この地域での存在感を維持したいと考えていた。

1871年の普仏戦争でのフランスの敗北と、その後のドイツによるフランスのアルザス=ロレーヌ地方併合は、当初フランス政府に植民地への野心を放棄させ、西アフリカの交易拠点から軍事守備隊を撤退させ、現地の商人に管理を委ねる原因となった。グラン・バッサムの交易拠点はマルセイユ出身の船主アルチュール・ヴェルディエに委ねられ、彼は1878年にコートジボワール施設の常駐代表に任命された。

1886年、実効支配の主張を裏付けるため、フランスは再び西アフリカ沿岸の交易拠点を直接管理下に置き、内陸部での探検計画を加速させた。1887年、ルイ=ギュスターヴ・バンジェ中尉は2年間の旅を開始し、コートジボワール内陸部の一部を踏破した。旅の終わりまでに、彼はコートジボワールにフランスの保護領を設立する4つの条約を締結した。また1887年、ヴェルディエの代理人マルセル・トレイシュ=ラプレヌは、ニジェール川流域の源流からコートジボワールを通ってフランスの影響力を拡大する5つの追加協定を交渉した。

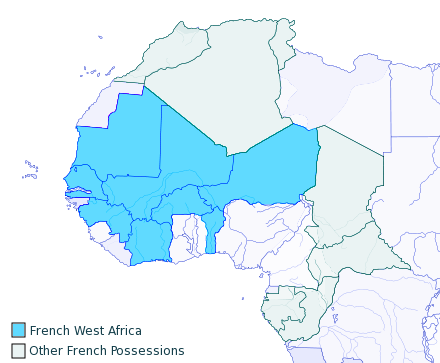

1880年代末までに、フランスは沿岸地域を支配下に置き、1889年にはイギリスがこの地域におけるフランスの主権を承認した。同年、フランスはトレイシュ=ラプレヌを領土の名目上の総督に任命した。1893年、コートジボワールはフランスの植民地となり、首都はグラン・バッサムに置かれ、バンジェ大尉が総督に任命された。1892年のリベリアとの、また1893年のイギリスとの協定によって植民地の東西の境界が決定されたが、北部の境界は、フランス政府が経済的および行政的理由からオートボルタ(現在のブルキナファソ)とフランス領スーダン(現在のマリ)の一部をコートジボワールに併合しようとしたため、1947年まで確定されなかった。

フランスの主な目標は輸出生産を刺激することであり、コーヒー、カカオ、パーム油の作物がすぐに沿岸部に植えられた。コートジボワールは、西アフリカで唯一、かなりの規模のヨーロッパ人入植者人口を抱える国として際立っていた。西アフリカおよび中央アフリカの他の地域では、植民地に移住したヨーロッパ人は主に官僚であった。その結果、フランス国民はカカオ、コーヒー、バナナ農園の3分の1を所有し、現地の強制労働制度を採用した。

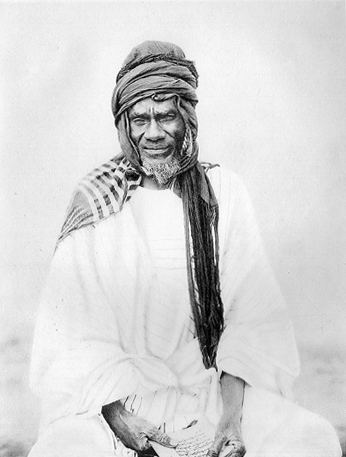

フランス統治の初期を通じて、フランス軍の分遣隊が内陸部に派遣され、新たな拠点を設立した。アフリカの住民は、保護条約が有効であった地域でさえ、フランスの侵入と入植に抵抗した。最も大きな抵抗を示したのはサモリ・トゥーレであり、彼は1880年代から1890年代にかけて、現在のギニア、マリ、ブルキナファソ、コートジボワール広域にまたがるワスル帝国を建国していた。トゥーレの大規模で装備の整った軍隊は、独自の銃器を製造・修理することができ、地域全体で強力な支持を集めた。フランスはトゥーレの拡大と征服に対して軍事的圧力で対応した。トゥーレに対するフランスの作戦は激しい抵抗に遭い、1890年代半ばに激化し、1898年に彼が捕らえられ帝国が解体されるまで続いた。

1900年に植民地の公共事業プログラムを支援するためにフランスが課した人頭税は、抗議を引き起こした。多くのコートジボワール人は、フランスが地方の王たちから逆に「クチューム」に相当するものを要求していると感じ、この税を保護条約の違反と見なした。特に内陸部の多くの人々は、この税を屈辱的な服従の象徴とも考えていた。1905年、フランスはフランス領西アフリカの大部分で奴隷制度を公式に廃止した。1904年から1958年まで、コートジボワールはフランス領西アフリカ連邦の一部であった。それは第三共和政下の植民地であり海外領土であった。第一次世界大戦中、フランスはコートジボワールから連隊を組織してフランスで戦わせ、1917年から1919年にかけて植民地の資源は配給制となった。第二次世界大戦後の時期まで、フランス領西アフリカの政府事務はパリから管理されていた。西アフリカにおけるフランスの政策は、主に「連合」という哲学に反映されており、これはコートジボワールのすべてのアフリカ人が公式にはフランスの「臣民」であるが、アフリカやフランスでの代表権を持たないことを意味していた。

フランスの植民地政策は、同化と連合の概念を取り入れていた。フランス文化の優越性を前提として、実際には同化政策はフランス語、制度、法律、慣習を植民地に拡大することを意味した。連合政策もまた植民地におけるフランス人の優越性を肯定したが、それは植民者と被植民者に対して異なる制度と法体系を伴うものであった。この政策の下で、コートジボワールのアフリカ人は、フランスの利益と両立する限りにおいて、独自の慣習を保持することを許された。

フランスの行政実務で訓練された先住民エリートが、フランス人とアフリカ人の間の中間層を形成した。1930年以降、少数の西洋化されたコートジボワール人にフランス市民権を申請する権利が与えられた。しかし、ほとんどのコートジボワール人はフランスの臣民として分類され、連合の原則の下で統治された。フランスの臣民として、文明化されたエリート以外の先住民は政治的権利を持たなかった。彼らは税務上の一環として、鉱山、農園、ポーター、公共事業での労働に徴用された。彼らは兵役を務めることが期待され、「アンディジェナ」という別個の法制度の対象とされた。

第二次世界大戦中、ヴィシー政権は1943年まで支配を維持し、その後シャルル・ド・ゴール将軍の臨時政府のメンバーがすべてのフランス領西アフリカを掌握した。1944年のブラザヴィル会議、1946年の第四共和政最初の憲法制定議会、そして第二次世界大E戦中のアフリカ人の忠誠に対するフランスの感謝は、1946年の広範な政府改革につながった。すべてのアフリカ人「臣民」にフランス市民権が付与され、政治的に組織する権利が認められ、様々な形態の強制労働が廃止された。1944年から1946年にかけて、フランス政府とコートジボワールの臨時政府との間で多くの全国会議や憲法制定議会が開催された。政府改革は1946年末までに確立され、フランスの植民地支配下にあるすべてのアフリカ人「臣民」にフランス市民権が付与された。

1958年まで、パリで任命された総督がコートジボワール植民地を統治し、コートジボワール人の政策決定への参加の余地をほとんど残さない直接的で中央集権的な行政システムを用いていた。フランスの植民地行政はまた、分割統治政策を採用し、同化の考え方を教育を受けたエリートにのみ適用した。フランスはまた、少数ながら影響力のあるコートジボワール人エリートが現状に十分に満足し、反フランス感情や独立要求を抱かないようにすることに関心を持っていた。連合の実践には強く反対していたものの、教育を受けたコートジボワール人は、フランスからの完全な独立ではなく、フランスの植民地制度における同化を通じて平等を達成できると信じていた。しかし、戦後の改革を通じて同化ドクトリンが実施された後、コートジボワール人の指導者たちは、同化でさえもイボワール人に対するフランス人の優越性を意味し、差別と不平等は独立によってのみ終わることに気づいた。

3.3. 独立とウフェ=ボワニ政権

バウレ族の首長の息子であるフェリックス・ウフェ=ボワニは、コートジボワール独立の父となった。1944年、彼は自身のようなアフリカ人カカオ農家のための最初の農業労働組合を結成した。植民地政策がフランス人農園主を優遇することに憤慨した組合員たちは、自分たちの農場のために移民労働者を募集するために団結した。ウフェ=ボワニはすぐに頭角を現し、1年以内にパリのフランス議会に選出された。その1年後、フランスは強制労働を廃止した。ウフェ=ボワニはフランス政府と強固な関係を築き、コートジボワールがその関係から利益を得るという信念を表明し、それは長年にわたって実現した。フランスは彼を大臣に任命し、ヨーロッパ政府で大臣になった最初のアフリカ人となった。

フランスとの関係における転換点は、1956年の海外領土改革法(ロワ・カードル)であり、これによりいくつかの権限がパリからフランス領西アフリカの選挙で選ばれた領土政府に移管され、残っていた投票の不平等も解消された。1958年12月4日、コートジボワールはフランス連合に代わって設立されたフランス共同体の自治構成国となった。

1960年までに、コートジボワールはフランス領西アフリカで最も繁栄しており、地域の総輸出の40%以上を占めていた。ウフェ=ボワニが初代大統領に就任すると、彼の政府は農産物に適正な価格を与えて生産をさらに刺激し、それは周辺国からの労働者の大幅な移入によってさらに後押しされた。コーヒー生産は大幅に増加し、コートジボワールはブラジルとコロンビアに次ぐ世界第3位の生産国となった。1979年までに、コートジボワールは世界有数のカカオ生産国となった。また、アフリカ有数のパイナップルとパーム油の輸出国にもなった。フランスの技術者が「イボワールの奇跡」に貢献した。他のアフリカ諸国では、独立後にヨーロッパ人が追放されたが、コートジボワールでは彼らが流入した。フランス人コミュニティは独立前のわずか3万人から1980年には6万人に増加し、そのほとんどが教師、管理者、顧問であった。20年間、経済は年間ほぼ10%の成長率を維持し、これはアフリカの非石油輸出国の中で最も高い成長率であった。

ウフェ=ボワニの一党制支配は政治的競争を許容しなかった。2000年にコートジボワール大統領に就任したローラン・バグボは、イボワール人民戦線を設立してウフェ=ボワニの怒りを買い、1980年代に国外逃亡を余儀なくされた。ウフェ=ボワニは国民への幅広いアピールに頼り、国民は彼を選び続けた。彼は大規模プロジェクトの開発に重点を置いたことで批判された。

多くの人々は、彼の故郷であるヤムスクロを新しい政治首都に変えるために費やされた数百万ドルは無駄だと感じた。他の人々は、国の中心部に平和、教育、宗教の中心地を開発するという彼のビジョンを支持した。1980年代初頭、世界的な不況と現地の干ばつがイボワール経済に衝撃を与えた。木材の過剰伐採と砂糖価格の暴落により、国の対外債務は3倍に増加した。アビジャンでは、不況による失業が悪化した村からの流入者により、犯罪が劇的に増加した。1990年、何百人もの公務員がストライキを行い、制度的腐敗に抗議する学生も参加した。この混乱は政府に多党制民主主義を支持させた。ウフェ=ボワニはますます衰弱し、1993年に死去した。彼はアンリ・コナン・ベディエを後継者として指名した。

3.4. 政治的不安定と内戦

ウフェ=ボワニ大統領の死後、コートジボワールは政治的対立、経済格差の拡大、民族間の緊張、クーデター、そして二度にわたる内戦という困難な時代に突入した。これらの出来事は、国民生活、人権状況、そして民主主義の発展に深刻な影響を与えた。

3.4.1. ベディエ政権と1999年クーデター

アンリ・コナン・ベディエ大統領は、1995年10月の選挙で野党が分裂し混乱する中、圧倒的な勝利を収めて再選された。彼は政治生命に対する支配を強め、数百人の野党支持者を投獄した。対照的に、経済見通しは、少なくとも表面的には、インフレの低下と対外債務削減の試みにより改善した。ウフェ=ボワニが民族紛争を避けることに細心の注意を払い、近隣諸国からの移民にも行政職への道を開いていたのとは異なり、ベディエは「イヴォワリテ(Ivoirité、イボワール人たる属性)」という概念を強調し、彼のライバルであるアラサン・ワタラ(両親がコートジボワール北部出身)を将来の大統領選挙から排除しようとした。外国出身者がコートジボワール人口の大部分を占めるため、この政策は多くのコートジボワール国籍を持つ人々を排除することになった。様々な民族グループ間の関係は緊張し、その後の数十年間で二度の内戦を引き起こす結果となった。

同様に、ベディエは軍から多くの潜在的な反対者を排除した。1999年末、不満を抱いた将校グループが軍事クーデターを起こし、ロベール・ゲイ将軍を政権の座に就けた。ベディエはフランスへ亡命した。新指導部は犯罪と腐敗を減らし、将軍たちは緊縮財政を推進し、より浪費の少ない社会を求めて街頭でキャンペーンを行った。

3.4.2. 第一次コートジボワール内戦

2000年10月の大統領選挙では、ローラン・バグボがロベール・ゲイと争ったが、平和的なものではなかった。選挙に至るまでの期間は、軍事的および市民の騒乱によって特徴づけられた。約180人の死者を出した民衆蜂起の後、ゲイはすぐにバグボに取って代わられた。アラサン・ワタラは、ブルキナファソ国籍の疑いを理由に、同国の最高裁判所によって失格とされた。憲法は非市民の大統領選への立候補を認めていなかった。これは、主に同国北部出身の彼の支持者たちが首都ヤムスクロで機動隊と衝突するという暴力的な抗議行動を引き起こした。

2002年9月19日の早朝、バグボがイタリアに滞在中、武装蜂起が発生した。動員解除される予定だった部隊が反乱を起こし、いくつかの都市で攻撃を開始した。アビジャンの主要な憲兵隊兵舎をめぐる戦いは午前中半ばまで続いたが、昼食時までに政府軍はアビジャンを確保した。彼らは国の北部を失い、反乱軍は北部の都市ブアケに拠点を置いた。反乱軍は再びアビジャンに進軍すると脅し、フランスは同国の基地から部隊を派遣して彼らの進撃を阻止した。フランスは自国民を危険から保護していると述べたが、その展開は政府軍を助けることにもなった。フランスがどちらかの側を助けていたかどうかは事実として確立されていないが、各側はフランスが反対側を支援していると非難した。フランスの行動が長期的に状況を改善したか悪化させたかは議論の余地がある。その夜に何が起こったのかも正確には不明である。政府は、ロベール・ゲイ元大統領がクーデター未遂を主導したと主張し、国営テレビは路上に横たわる彼の遺体の映像を放映した。対する主張では、彼と他の15人が自宅で殺害され、彼の遺体は彼を罪に陥れるために路上に運ばれたとされた。ワタラはドイツ大使館に避難し、彼の家は焼失した。バグボ大統領はイタリアへの旅行を中断し、帰国後、テレビ演説で、反乱軍の一部が外国人移民労働者が住むスラム街に隠れていると述べた。憲兵隊と自警団は何千もの家をブルドーザーで破壊し焼き払い、住民を攻撃した。

北部住民の多くが支持した反乱軍との初期の停戦は短命に終わり、主要なカカオ栽培地域をめぐる戦闘が再開された。フランスは停戦境界線を維持するために軍隊を派遣し、リベリアやシエラレオネからの民兵(ウォーロードや戦闘員を含む)が危機に乗じて西部の一部を掌握した。

2003年1月、バグボと反乱指導者たちは「挙国一致内閣」を創設する協定に署名した。夜間外出禁止令は解除され、フランス軍が同国の西部国境を巡回した。挙国一致内閣は不安定であり、どちらの側も目標を達成できず、中心的な問題は解決されなかった。2004年3月、野党集会で120人が殺害され、その後の暴徒による暴力により外国人国民が避難した。報告書は、殺害は計画的だったと結論付けた。国連平和維持部隊が「信頼醸成ゾーン」を維持するために展開されたものの、バグボと野党の関係は悪化し続けた。

2004年11月初旬、反乱軍が武装解除を拒否したため和平合意が事実上崩壊した後、バグボは反乱軍に対する空爆を命じた。2004年11月6日、ブアケでのこれらの空爆の一つで、フランス兵が被弾し9人が死亡した。コートジボワール政府は誤爆だと述べたが、フランスは意図的だと主張した。フランスは、コートジボワールの軍用機のほとんど(Su-25戦闘機2機とヘリコプター5機)を破壊することで報復し、アビジャンではフランスに対する暴力的な報復暴動が発生した。この際、政府放送の扇動を受けたシャルル・ブレ・グデ率いる「ジュンヌ・パトリオット」(バグボ大統領派の愛国青年運動)がフランス人の住居や関連施設に対する略奪・暴行・殺人事件を引き起こした。

バグボの元々大統領任期は2005年10月30日に満了したが、平和的な選挙は不可能とみなされ、アフリカ連合が策定し国連安全保障理事会が承認した計画に従って、彼の任期は最大1年間延長された。2006年10月下旬の期限が近づくにつれ、その時点までに選挙が実施される可能性は非常に低いと見なされ、野党と反乱軍はバグボの任期再延長の可能性を拒否した。国連安全保障理事会は2006年11月1日にバグボの任期のさらなる1年間延長を承認したが、この決議はシャルル・コナン・バニー首相の権限強化を規定していた。バグボは翌日、憲法違反とみなされる決議の要素は適用されないと述べた。

2007年3月4日、政府と反乱軍(コートジボワール新勢力、FN)との間で和平合意が署名され、その後、新勢力の指導者であるギヨーム・ソロが首相に就任した。これらの出来事は、一部の観察者によってバグボの立場を実質的に強化するものと見なされた。ユニセフによると、内戦終結時、水と衛生インフラは大きな被害を受けており、全国のコミュニティで給水システムの修理が必要とされた。北部では医療・教育サービスが崩壊し、衛生環境が悪化するなど人道危機に直面した。南北の分断は固定化し、国民の移動は禁じられた。

3.4.3. 第二次コートジボワール内戦

2005年に実施されるはずだった大統領選挙は、2010年11月まで延期された。10月31日に行われた第1回投票では14人が立候補し、過半数を得た候補者はいなかったため、現職のローラン・バグボ大統領と元首相のアラサン・ワタラが11月28日の決選投票に進んだ。

12月2日、選挙管理委員会は、ワタラ候補が投票総数の54%を獲得し、46%のバグボ大統領を破ったと発表した。しかし、バグボ陣営はワタラ陣営による不正があったと主張し、バグボ大統領派の影響力が強く中立性が疑われる憲法評議会は3日、「北部でワタラ陣営による投票行為の妨害や不正があった」として一部地域での投票結果を取り消し、バグボを当選者とすると発表した。これに反発してギヨーム・ソロ首相は辞任した。

5日、バグボはアビジャンで大統領就任宣誓式を行った。これに対抗してワタラも同じアビジャン市内のホテルで国連平和維持部隊に守られながら就任宣誓を行い、ソロ前首相の続投を承認した。欧米諸国や国連は、ワタラ当選の選管発表を支持するとの声明を出した。これによりコートジボワールは二重政府状態に陥り、混乱が続いた。バグボ政権は12月6日にジルベール・アケを首相に任命し、首相もソロとアケの2人が存在する異常事態となった。

この2010年の大統領選挙を巡る混乱は、第二次コートジボワール内戦へと発展した。国際機関は双方による多数の人権侵害を報告した。ドゥエクエでは数百人が殺害され、近隣のブロレキンでは数十人が殺害された。国連とフランス軍はバグボに対する軍事行動を開始した。2011年4月11日、ワタラ側の軍による邸宅への襲撃の後、バグボは拘束された。国は戦争によって深刻な被害を受け、ワタラは経済を再建し、コートジボワール国民を再統一するという困難な課題を引き継いだと見なされた。バグボは2016年1月に国際刑事裁判所(ICC)に送致された。彼は裁判所によって無罪とされたが、2019年1月に条件付きで釈放され、ベルギーが受入国となった。2011年5月6日、ワタラが改めて就任宣誓を行い、異常事態は解消された。

2010年、コートジボワール軍のングサン・ヤオ大佐が、国連の禁輸措置に違反して武器弾薬(拳銃4,000丁、弾薬20万発、催涙ガス弾5万発)を調達し違法に輸出した容疑で、米国移民税関捜査局による1年間の捜査の末、ニューヨークで逮捕された。他の数名のコートジボワール将校は外交旅券を持っていたため釈放された。彼の共犯者である国際貿易商マイケル・バリー・ショアはバージニア州で発見された。

3.5. ワタラ政権と現代

アラサン・ワタラは2010年から大統領を務めている。ワタラ大統領は2015年の大統領選挙で再選された。2020年11月、野党がボイコットした選挙で3期目の当選を果たした。野党はワタラの3期目の立候補は違法だと主張したが、憲法評議会はこれを批准した。

ワタラ政権下では、内戦後の和解プロセス、政治的安定の回復努力、経済再建策、民主制度の改革、人権状況の改善に向けた取り組みが進められた。経済は2012年から2023年にかけて実質GDPで年平均7.1%の高い成長を記録し、これはアフリカで2番目、世界で4番目に速い成長率であった。2023年には、西アフリカでカーボベルデに次いで2番目に高い一人当たりGDPを達成した。しかし、このような成長にもかかわらず、2016年の調査では人口の46.1%が依然として多次元貧困の影響を受けている。

2022年12月、コートジボワールの電力会社Compagnie ivoirienne d'électricité社は、ブンディアリに同国初の太陽光発電所(設備容量37.5MW、10MWのリチウムイオン蓄電池併設)を建設するための委員会を立ち上げた。

2023年10月6日、ワタラ大統領は内閣を解散し、パトリック・アチ首相を解任した。その後、ロベール・ブーグレ・マンベが新首相に任命された。2016年には新憲法が採択されている。

依然として残る社会的課題としては、高い貧困率、失業問題、土地問題、地域間格差などが挙げられる。近年の政治・社会動向としては、これらの課題への対応と、民主主義のさらなる定着、人権擁護の強化が焦点となっている。

4. 地理

コートジボワールは西アフリカのギニア湾岸に位置し、多様な地形と気候帯を有している。これらの地理的特徴は、国民生活や経済活動、そして豊かな生物多様性に大きな影響を与えている。

4.1. 地形と国境

コートジボワールは、西アフリカのサハラ以南に位置する国である。南はギニア湾(大西洋)に面し、西はリベリアとギニア、北はマリとブルキナファソ、東はガーナと国境を接している。国土は北緯4度から11度、西経2度から9度の間に広がる。総面積は約32万2460平方キロメートルである。

地形は主に、南部の海岸平野、中央部の広大な高原地帯、そして西部国境地帯の山岳地帯から構成される。海岸線は約515キロメートルに及び、ラグーンや熱帯雨林が発達している。内陸に進むにつれて標高は徐々に高くなり、国土の北部は標高500メートルほどの高原となっている。国内最高地点は、ギニアおよびリベリアとの国境に位置するニンバ山で、標高1752メートルである。国土の約64.8%が農地であり、その内訳は耕作地9.1%、恒久牧草地41.5%、恒久作物地14.2%となっている。国内には約30の島が存在する。

天然の良港には恵まれず、高波や雨季の洪水が主な自然災害として挙げられる。水質汚染も、同国が直面している大きな問題の一つである。

4.2. 気候

コートジボワールの気候は概して温暖湿潤であり、地域によって特徴が異なる。南部沿岸部は赤道気候または熱帯雨林気候に属し、年間を通じて高温多湿である。中部地域は熱帯気候、北部はサバナ気候または半乾燥気候に移行する。

年間を通じての気温変化は比較的少なく、平均気温は摂氏25度から32度程度であるが、摂氏10度から40度の範囲で変動することもある。季節は大きく3つに分けられる。11月から3月は温暖で乾燥した季節、3月から5月は暑く乾燥した季節、そして6月から10月は暑く湿潤な雨季となる。沿岸部では年に2回の雨季がある。

近年、気候変動の影響が顕著になっており、特に2010年代以降、降水量が極端に減少し、カカオなどの農業生産や国民生活に影響を与えている。2023年には天候不順によりカカオの収穫量が前年比で3~4割減少したとの報告もある。

4.3. 生物多様性

コートジボワールは西アフリカにおいて最も生物多様性に富んだ国の一つであり、森林、サバンナ、湿地帯など多様な生態系を有している。国内には1200種以上の動物(哺乳類223種、鳥類702種、爬虫類161種、両生類85種、魚類111種)および4700種以上の植物が生息している。これらの野生生物の多くは、国土の起伏に富んだ内陸部に生息している。

国内には9つの国立公園があり、その中でもタイ国立公園とコモエ国立公園はユネスコの世界遺産(自然遺産)に登録されている。タイ国立公園は西アフリカに残る最大級の原生熱帯雨林の一つであり、多くの固有種や絶滅危惧種(チンパンジー、ピグミーカバなど)の生息地となっている。コモエ国立公園は、サバンナと森林がモザイク状に広がり、多様な植生と動物相を誇る。また、ギニアとリベRIAにまたがるニンバ山厳正自然保護区も一部がコートジボワール領内にあり、同様に世界遺産に登録されている。アサグニー国立公園も重要な国立公園の一つで、約170平方キロメートルの面積を有する。

国土は、東ギニア森林、ギニア山地森林、西ギニア低地森林、ギニア森林・サバンナモザイク、西スーダンサバンナ、ギニアマングローブという6つの陸上エコリージョンに区分される。しかし、森林伐採(特にカカオ農園拡大のための違法伐採)、農地の拡大、密猟、都市化などにより、森林面積は急速に減少し、多くの動植物が絶滅の危機に瀕している。2018年の森林景観保全指数(Forest Landscape Integrity Index)は3.64/10と低く、世界172カ国中143位であった。水質汚染も生態系への脅威となっている。これらの問題に対処するため、国内外の機関による保全活動が進められているが、依然として課題は多い。

5. 政治

コートジボワールは、大統領を中心とする共和制国家であり、行政、立法、司法の三権分立に基づく統治機構を有している。独立以来、政治的安定期と深刻な内戦を含む不安定期を経験し、民主化の進展とそれに伴う課題、そして人権擁護の状況が常に注目されてきた。

5.1. 政府構造

コートジボワールの統治機構は、2016年コートジボワール憲法に基づいている。国家元首であり行政府の長でもあるのはコートジボワールの大統領であり、国民の直接選挙によって選出される。任期は5年で、再選は1回まで可能である。大統領は首相および閣僚を任命し、軍の最高指揮官であり、条約の批准や恩赦の権限も有する。現大統領はアラサン・ワタラである。

副大統領職も存在し、大統領とともに国民の直接選挙で選ばれる。大統領が不在または職務遂行不可能な場合に大統領権限を代行する。現副大統領はティエモコ・メイリエット・コネである。

行政府の実務は首相が率いる内閣が担う。首相は大統領によって任命され、政府の政策実施に責任を負う。現首相はロベール・ブーグレ・マンベである。大統領府は憲法上の首都ヤムスクロと事実上の首都アビジャンの双方に置かれているが、執務の多くはアビジャンで行われている。

立法府は、2016年憲法により一院制から両院制へと移行した。元老院(上院)と国民議会(下院)から構成される。元老院は、間接選挙で選出される議員(全議席の3分の2)と大統領が任命する専門家(全議席の3分の1)から成り、定数は99議席、任期は5年である。元老院はヤムスクロに置かれている。国民議会は、国民の直接選挙によって選出される議員から成り、定数は255議席、任期は5年である。国民議会はアビジャンに置かれている。

司法府は独立しており、最高裁判所(破毀院)、行政裁判所(国務院)、会計検査院の三つの最高司法機関が存在する。これらはアビジャンに置かれている。その他、控訴裁判所や第一審裁判所が下級裁判所として機能している。また、裁判官の任命や規律に関する事項を管轄する高等司法評議会も設置されている。

5.2. 主要政党と選挙

コートジボワールは複数政党制を採用しているが、独立から1990年まではコートジボワール民主党(PDCI)による一党支配が続いた。1990年の民主化以降、100以上の政党が設立された。現在の主要政党としては、アラサン・ワタラ大統領の与党であるウフエ主義者民主平和連合(RHDP)、歴史ある旧与党のコートジボワール民主党(PDCI-RDA)、ローラン・バグボ元大統領が率いるイボワール人民戦線(FPI)などが挙げられる。これらの政党は、それぞれ異なる歴史的背景、政治的立場、支持基盤を有しており、選挙や連立政権の形成を通じて政治的力学が変動してきた。

大統領選挙および国民議会議員選挙は、原則として5年ごとに行われる。2000年代の内戦期には選挙の実施が長期間延期されるなど、政治的混乱が選挙制度の運用に大きな影響を与えた。2010年の大統領選挙では、結果を巡る対立から第二次コートジボワール内戦が勃発した。近年の選挙では、2015年にワタラ大統領が再選され、2020年の大統領選挙では野党のボイコットがあったもののワタラ大統領が3選を果たした。選挙の公正性や透明性の確保、そして選挙結果を巡る対立の回避が、依然として政治的安定のための重要な課題となっている。

内戦終結後、国の北部は反政府勢力「コートジボワール新勢力」の支配下に置かれるなど、国土が分断された状態が続いたが、2010年の選挙とそれに続く危機を経て、国土の再統一が進められた。

5.3. 対外関係

コートジボワールは、独立以来、特に旧宗主国であるフランスと緊密な関係を維持してきた。冷戦時代は概して親西側的な外交政策をとり、ソビエト連邦との関係は希薄であった。アフリカにおいては、段階的な経済的・政治的協力を重視し、1959年にはダホメ(現ベナン)、オートボルタ(現ブルキナファソ)、ニジェール、トーゴと共にアンタント評議会を結成した。また、1965年にはアフリカ・マダガスカル共同機構(OCAM)、1972年には西アフリカ経済共同体(CEAO、後の西アフリカ諸国経済共同体 ECOWASとは別組織)の設立にも関わった。1975年にはECOWASの設立メンバーとなり、1963年のアフリカ統一機構(OAU、現アフリカ連合 AU)の原加盟国でもある。国家主権の尊重とアフリカ諸国間の平和的協力を外交の基本方針としている。1985年にはブルキナファソとマリの国境紛争を仲介した。

国際的には、公正な経済・貿易関係の確立(特に農産物の公正取引)と全ての国との平和的関係の推進を掲げている。国連には1960年の独立と同時に加盟し、その他、イスラム協力機構(OIC)、フランコフォニー国際機関、ラテン連合、南大西洋平和協力地帯(ZPCAS)などの国際機関に加盟している。また、難民条約、1967年議定書、アフリカにおける難民問題の特定側面に関する1969年条約など、多くの国連条約を批准している。

近年では、サハラ以南のアフリカ諸国と協力し、ユニセフやネスレなどの国際機関・企業の支援も得て、水と衛生インフラの強化に取り組んでいる。WASH(水、衛生、保健)の概念に基づき、安全な飲料水への普遍的かつ平等なアクセスを目指している。

フランスとの関係は伝統的に深いが、2025年初頭にはフランス軍の撤退が報じられ、コートジボワール国内のフランス軍基地(第43海兵歩兵大隊(43e BIMA)が駐留)がコートジボワール側に返還され、初代陸軍参謀長トマ・ダカン・ワタラにちなんでキャンプ・トマ・ダカン・ワタラと改名された。これは、コートジボワールの国家主権重視と軍の近代化を反映する動きと見られる。

国際的な人権問題や経済協力においては、国益と国際協調のバランスを考慮した立場をとっている。

5.3.1. 日本との関係

コートジボワールと日本は、1960年のコートジボワール独立と同時に外交関係を樹立した。日本はコートジボワールに対し、経済協力や技術協力を中心とした支援を行ってきた。特に、農業、教育、保健医療、インフラ整備などの分野での協力が進められている。

政治レベルでは、両国首脳や閣僚の相互訪問が行われており、国際場裡における協力関係も構築されている。経済面では、日本企業によるカカオ豆の輸入や、少数ながらインフラ関連プロジェクトへの関与が見られる。文化交流も行われており、日本の伝統文化やポップカルチャーが紹介される機会がある一方、コートジボワールの音楽や芸術も日本で紹介されている。

2023年10月現在、コートジボワールには154人の日本人が在留しており、2023年6月現在、日本には184人のコートジボワール人が在留している。日本はアビジャンに大使館を、コートジボワールは東京に大使館をそれぞれ設置している。

韓国とは1961年に、北朝鮮とは1985年に国交を樹立している。

5.4. 軍事

コートジボワール共和国軍(Forces Armées de Côte d'Ivoire, FACI、一部資料ではForces Républicaines de Côte d'Ivoire, FRCIとも)は、陸軍、海軍、空軍、そして国家憲兵隊と大統領警護隊から構成される。兵役制度は選抜徴兵制を採用している。

軍の起源は、フランス領西アフリカ時代の植民地軍に遡る。第一次世界大戦では約2万人、第二次世界大戦では約3万人のコートジボワール人がフランスのために戦った。1950年、フランスは植民地のための特別防衛部隊の編成を開始した。独立後、フランス=コートジボワール技術軍事援助協定に基づき、フランスの支援を受けて国軍が設立された。当初はフランスから供与された旧式の装備が中心であった。

経済開発を優先したため、1961年から1974年までの軍備は比較的簡素であったが、1974年から1987年にかけて国防費が急増し、兵員数も約1万4920人に増加、空軍と海軍の近代化が進められた。アビジャンには国際商船訓練アカデミーが設立され、ECOWAS諸国の職員も訓練を受けた。

2017年時点の総兵力は約2万2000人とされる。2007年の国防予算は3億米ドルであった。2012年時点での主要装備としては、陸軍がT-55戦車10両(運用不能の可能性あり)、AMX-13軽戦車5両、偵察車両34両、BMP-1/2装甲歩兵戦闘車10両、装輪装甲兵員輸送車41両、火砲36門以上を保有。空軍はMi-24攻撃ヘリコプター1機、SA330Lピューマ輸送ヘリコプター3機(運用不能の可能性あり)を保有していた。

コートジボワール軍は、国内の治安維持、国境警備、そして国際連合平和維持活動(PKO)への参加などの役割を担っている。内戦終結後は、軍の再編、装備の近代化、兵士の専門性向上など、軍改革が進められている。2017年には、核兵器禁止条約に署名した。

6. 行政区分

コートジボワールは、2011年の行政改革以降、複雑な階層構造を持つ地方行政制度を採用している。この制度は、国土をより効率的に管理し、地方分権を推進することを目的としている。

6.1. 地方行政

コートジボワールの地方行政は、主に以下の階層で構成されている。

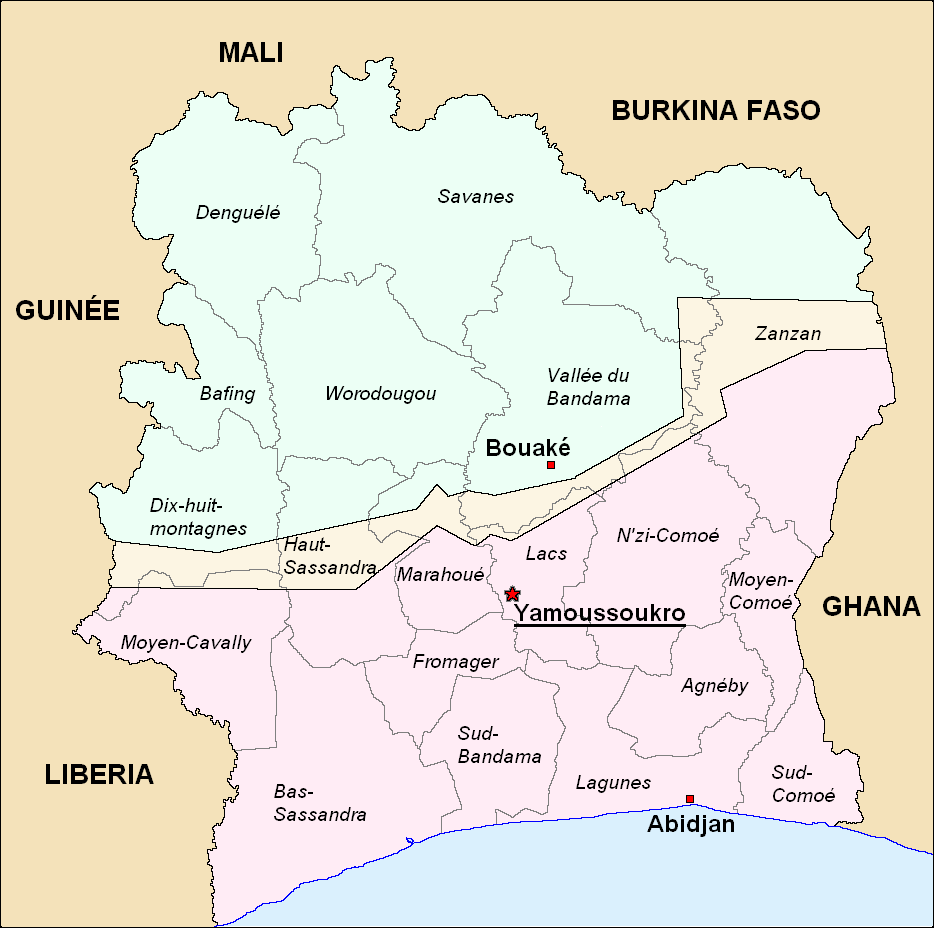

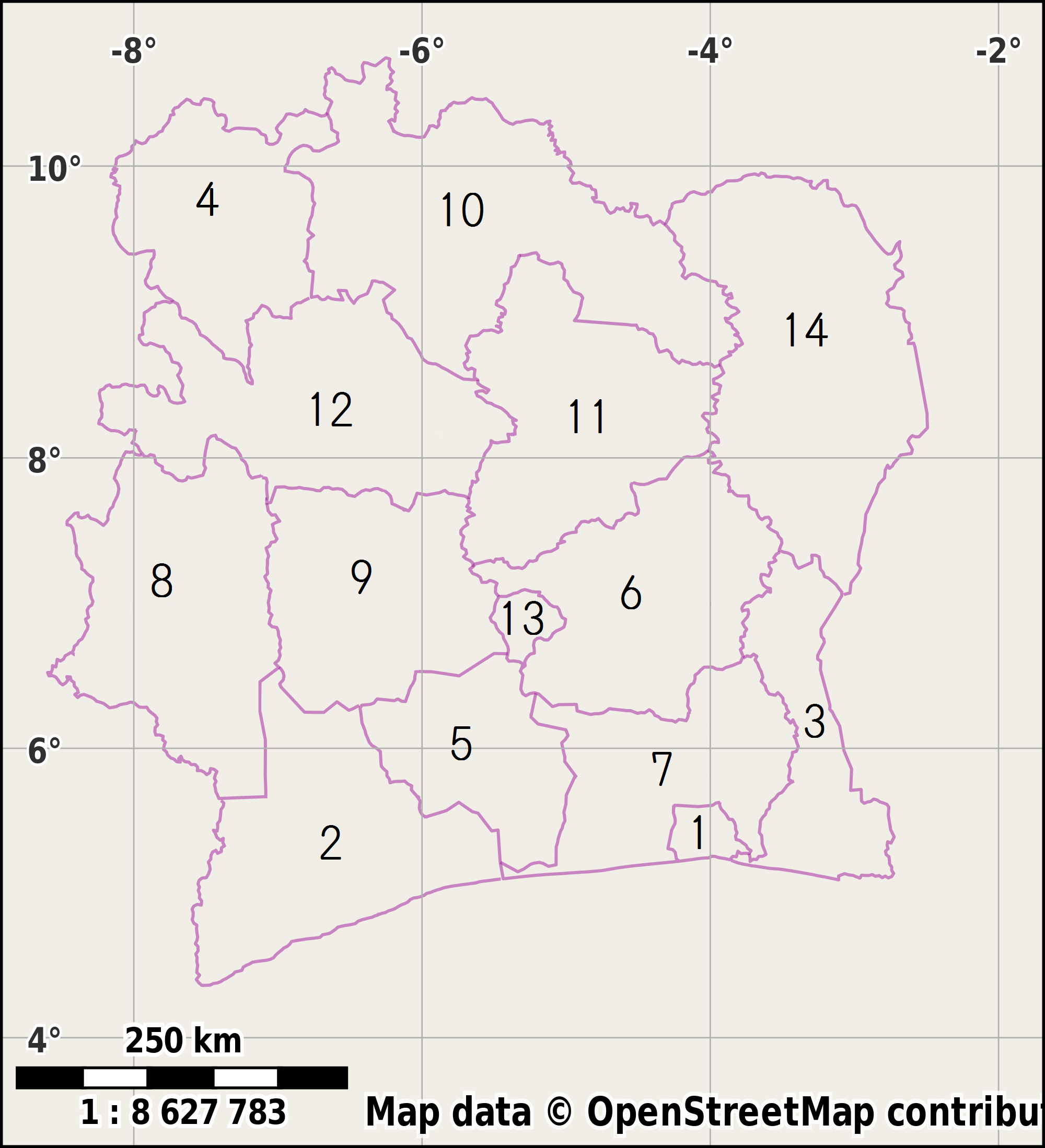

1. 地方(Districtディストリクトフランス語):最上位の行政区画であり、全国に12の地方が設置されている。これに加えて、アビジャンとヤムスクロの2つの主要都市は、地方と同格の自治地域(District Autonomeディストリクト・オトノムフランス語)として扱われる。したがって、合計14の地方レベルの行政単位が存在する。

2. 州(Régionレジオンフランス語):12の地方は、合計31の州に細分化される。自治地域であるアビジャンとヤムスクロは州には分割されないが、内部に県やコミューンを含む。

3. 県(Départementデパルトマンフランス語):31の州は、合計108の県に分けられる。

4. 郡(Sous-préfectureスープレフェクチュールフランス語):県はさらに、合計510の郡に細分化される。

5. コミューン(Communeコミューンフランス語):郡の下には、都市部や一部の農村部でコミューンが組織される。コミューンは地方自治の基本的な単位である。

各レベルの行政機関は、それぞれ異なる役割と権限を有している。地方レベルでは、中央政府の政策を調整し、地域開発を監督する。州は、より具体的な開発計画の策定と実施を担う。県や郡は、住民に最も近い行政サービスを提供する。コミューンは、選挙で選ばれた首長と議会によって運営され、一定の自治権を持つ。

ただし、2011年の行政改革以降、12の地方(自治地域を除く)の知事が任命されておらず、これらの地方が政府機関として完全に機能するには至っていないという指摘もある。地方自治の現状としては、中央集権的な要素が依然として強く、地方の財政的自立や権限委譲が課題となっている。

以下は、12地方と2自治地域の一覧である。

1. アビジャン自治地域

2. 低サッサンドラ地方

3. コモエ地方

4. デンゲレ地方

5. ゴー=ジブア地方

6. ラック地方

7. ラギューヌ地方

8. モンターニュ地方

9. サッサンドラ=マラウェ地方

10. サヴァヌ地方

11. バンダマ渓谷地方

12. ウォロバ地方

13. ヤムスクロ自治地域

14. ザンザン地方

| 地図番号 | 地方名 (フランス語名) | 地方庁所在地 | 州 | 州都 | 人口 (2014年) |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | アビジャン自治地域 (District Autonome d'Abidjanフランス語) | 4,707,404 | |||

| 2 | 低サッサンドラ地方 (District du Bas-Sassandraフランス語) | サン=ペドロ | グボクレ | サッサンドラ | 400,798 |

| ナワ | スブレ | 1,053,084 | |||

| サン=ペドロ | サン=ペドロ | 826,666 | |||

| 3 | コモエ地方 (District du Comoéフランス語) | アベンゴウロウ | インデニエ=ジャブリン | アベンゴウロウ | 560,432 |

| 南コモエ | アボイッソ | 642,620 | |||

| 4 | デンゲレ地方 (District du Denguéléフランス語) | オディエンネ | フォロン | ミニグナン | 96,415 |

| カバドゥグー | オディエンネ | 193,364 | |||

| 5 | ゴー=ジブア地方 (District du Gôh-Djibouaフランス語) | ガニョア | ゴー | ガニョア | 876,117 |

| ロージブア | ディヴォ | 729,169 | |||

| 6 | ラック地方 (District des Lacsフランス語) | ディンボクロ | ベリエ | ヤムスクロ | 346,768 |

| イッフ | ダウクロ | 311,642 | |||

| モロヌ | ボンゴウアヌ | 352,616 | |||

| ンジ | ディンボクロ | 247,578 | |||

| 7 | ラギューヌ地方 (District des Lagunesフランス語) | ダブ | アニェビ=ティアサ | アグボヴィル | 606,852 |

| グラン=ポン | ダブ | 356,495 | |||

| ラミー | アゾペ | 514,700 | |||

| 8 | モンターニュ地方 (District des Montagnesフランス語) | マン | カヴァリ | ギグロ | 459,964 |

| ゲモン | ドゥエクエ | 919,392 | |||

| トンキピ | マン | 992,564 | |||

| 9 | サッサンドラ=マラウェ地方 (District du Sassandra-Marahouéフランス語) | ダロア | 高サッサンドラ | ダロア | 1,430,960 |

| マラウェ | ブアフレ | 862,344 | |||

| 10 | サヴァヌ地方 (District des Savanesフランス語) | コルホゴ | バゴウェ | ブンディアリ | 375,687 |

| ポロ | コルホゴ | 763,852 | |||

| チョロフォ | フェルケセドゥーグー | 467,958 | |||

| 11 | バンダマ渓谷地方 (District de la Vallée du Bandamaフランス語) | ブアケ | グベケ | ブアケ | 1,010,849 |

| ハンボル | カティオラ | 429,977 | |||

| 12 | ウォロバ地方 (District du Worobaフランス語) | セゲラ | ベレ | マンコノ | 389,758 |

| バフィン | トゥーバ | 183,047 | |||

| ウォロドゥーグー | セゲラ | 272,334 | |||

| 13 | ヤムスクロ自治地域 (District Autonome du Yamoussoukroフランス語) | 355,573 | |||

| 14 | ザンザン地方 (District du Zanzanフランス語) | ボンドークー | ブンカニ | ブーナ | 267,167 |

| ゴントゴ | ボンドークー | 667,185 | |||

6.2. 主要都市

コートジボワールの都市構造は、事実上の首都機能を担う最大都市アビジャンと、憲法上の首都であるヤムスクロという二つの中心都市によって特徴づけられる。

- アビジャン:人口約470万人(2014年国勢調査)。ギニア湾に面した港湾都市であり、国内経済・金融の中心地。政府機関の多くが依然としてアビジャンに所在し、事実上の首都として機能している。高層ビルが立ち並ぶビジネス街(プラトー地区)や、活気ある市場、多様な文化施設を有する一方、急激な都市化に伴うスラムの拡大、交通渋滞、廃棄物処理などの都市問題を抱えている。西アフリカ最大のフランス語圏都市でもある。

- ヤムスクロ:人口約35万6千人(2014年国勢調査)。国土のほぼ中央部に位置し、1983年に憲法上の首都に定められた。フェリックス・ウフェ=ボワニ初代大統領の出身地であり、世界最大級のキリスト教会である「平和のノートルダム大聖堂」があることで知られる。政治・行政機能の一部移転が進められているが、アビジャンからの完全な首都機能移転は完了していない。計画的に建設された都市であり、広大な道路網や公園を有する。

その他の主要都市としては以下が挙げられる。

- ブアケ:人口約54万人(2014年国勢調査、都市圏人口ではグベケ州全体で約101万人)。国土中央部に位置する国内第2の都市であり、北部地域の経済・交通の中心地。第一次・第二次内戦時には反政府勢力の拠点となった。

- ダロア:人口約24万5千人(2014年国勢調査、都市圏人口では高サッサンドラ州全体で約143万人)。中西部に位置し、カカオの主要な集散地の一つ。

- サン=ペドロ:人口約16万5千人(2014年国勢調査、都市圏人口ではサン=ペドロ州全体で約82万人)。南西部に位置する主要港湾都市であり、カカオや木材の輸出拠点。

- コルホゴ:人口約24万3千人(2014年国勢調査、都市圏人口ではポロ州全体で約76万人)。北部の中心都市であり、サヴァヌ地方の行政・経済の中心。

これらの都市も、それぞれが地域経済や文化の核となっているが、都市インフラの未整備、貧困、失業といった共通の課題も抱えている。

7. 経済

コートジボワールの経済は、独立後の「イボワールの奇跡」と称された高度成長期から、1980年代以降の経済危機、そして内戦による深刻な打撃を経て、近年は回復基調にある。しかし、依然として貧困、失業、格差などの課題を抱えており、持続可能な開発と社会正義の実現が求められている。通貨は西アフリカCFAフラン(XOF)である。

7.1. 経済構造と主要産業

2013年の国際通貨基金(IMF)の統計によると、コートジボワールの国内総生産(GDP)は約282億米ドル、一人当たりGDPは1,175米ドルであった。西アフリカ経済通貨同盟(UEMOA)最大の経済規模を誇り、同通貨同盟の総GDPの約40%を占める。また、サハラ以南アフリカでは南アフリカ、ナイジェリア、アンゴラに次ぐ第4位の商品輸出国である。

近年の経済成長率は高く、2012年から2023年にかけて実質GDPで年平均7.1%の成長を記録した。これはアフリカで2番目、世界で4番目に速い成長率である。産業別構成比では、依然として農業が重要な位置を占めるが、工業(食品加工、石油精製など)やサービス業も成長している。

主要産業としては、

- 農業:カカオ、コーヒー、天然ゴム、パーム油、綿花、プランテンバナナ、ヤムイモなど。特にカカオは世界最大の生産・輸出国である。

- 食品加工業:農産物を原料とした加工品製造。

- 鉱業:石油、天然ガス、金、マンガン、ダイヤモンドなど。近年、石油・天然ガスの生産が拡大している。

- 林業:木材。かつては主要輸出品だったが、森林減少により規制が強化されている。

- 観光業:潜在力は高いが、政治的不安定により発展が遅れている。

独立後の経済は順調に推移し、「西アフリカの優等生」とも呼ばれた。しかし、1980年代からの一次産品価格の低迷や、その後の政治的不安定と内戦が経済に大きな打撃を与えた。2011年の内戦終結以降は、政治的安定の回復と共に経済も復興し、外国からの投資も増加傾向にある。

7.2. 農業

農業はコートジボワール経済の基幹産業であり、労働人口の約7割が従事している。特にカカオ豆の生産は世界第1位(世界の約40%を生産)であり、国の主要な外貨獲得源となっている。2009年にはカカオ農家が輸出により25億3000万ドルを得たとされる。コーヒーも重要な輸出農産物であり、かつては世界第3位の生産量を誇った。その他、天然ゴム、パーム油、綿花、パイナップル、バナナ、ヤムイモなども生産されている。

しかし、コートジボワールの農業は多くの課題を抱えている。その一つが小規模農家の貧困である。カカオ産業全体(約1000億ドル規模)の中で、生産農家が受け取る利益はわずか6%(約60億ドル)程度とされ、生産者の生活水準は低いままである。このため、2019年以降、隣国のガーナと共にカカオ豆の価格安定化を目指す動きを見せている。

また、カカオ農園における児童労働問題は深刻であり、国際労働機関(ILO)によると、12歳から14歳の児童約28万人が人身売買、搾取、強制労働の危険に晒されていると指摘されている。「血のチョコレート(ブラッド・チョコレート)」という言葉も生まれ、国際的な批判の対象となっている。アメリカ合衆国労働省の報告書でも、2009年以降毎年、児童労働や強制労働によって生産された産品リストにコートジボワールのカカオとコーヒーが挙げられている。

気候変動も大きな脅威であり、2010年代以降、降水量の極端な減少により、カカオの一大生産地でも農地が放棄される事例が出ている。2023年には天候不順のためカカオの収穫量が前年比で3~4割減少した。

持続可能な農業への取り組みとしては、アグロフォレストリーの推進や、児童労働の撲滅、農家の所得向上支援などが国内外の機関によって進められているが、道半ばである。

7.3. 貿易と投資

コートジボワールは、農産物や鉱物資源を中心とした輸出志向型の経済構造を持っている。

主要な輸出品目は、カカオ豆およびその加工品、石油製品、天然ゴム、コーヒー、木材、綿花、バナナ、パイナップル、パーム油、魚介類などである。2010年の輸出総額は約102.5億米ドルであった。

主要な輸入品目は、原油、機械類、輸送機器、食料品(特に米。国内生産が需要に追い付かず、年間約90万トンを輸入)、化学製品、医薬品などである。2010年の輸入総額は約70億米ドルであった。

貿易収支は、輸出が輸入を上回る黒字基調で推移しており、2010年には約30億米ドル以上の黒字を記録した(一部資料では年間約10億ドルの黒字とされている)。

主要な貿易相手国(2010年時点):

- 輸出:オランダ(13.92%)、フランス(10.75%)、アメリカ合衆国(7.79%)、ドイツ(7.2%)、ナイジェリア(6.99%)、ガーナ(5.56%)

- 輸入:ナイジェリア(20.75%)、フランス(14.19%)、中国(7.18%)、タイ(5.09%)

外国直接投資(FDI)は、独立後の経済成長を支える重要な要素であったが、政治的不安定期には低迷した。内戦終結後は、政治的安定の回復と共に再び増加傾向にある。政府は投資誘致政策を積極的に展開しており、特にインフラ整備、農業開発、鉱業、エネルギー分野への投資が期待されている。国際経済協力としては、IMFや世界銀行、アフリカ開発銀行などからの支援を受けているほか、二国間援助も重要な役割を果たしている。

7.4. 経済発展の歴史と課題

コートジボワールの経済は、独立後の「イボワールの奇跡」と称された目覚ましい発展期、その後の深刻な危機、そして近年の回復と再成長という大きな変動を経験してきた。しかし、依然として多くの構造的な課題を抱えている。

独立後、フェリックス・ウフェ=ボワニ初代大統領の指導の下、親西側政策と外資導入、そしてカカオやコーヒーなどの農産物輸出の好調により、1960年代から1970年代にかけて年平均8%近い高度経済成長を達成し、「イボワールの奇跡」と呼ばれた。一人当たりGDPもサハラ以南アフリカでは高い水準にあった。

しかし、1980年代に入ると、主要輸出品であるカカオ・コーヒーの国際価格の暴落、石油危機後の世界経済の停滞、旱魃、そして放漫な財政運営による対外債務の累積などにより、経済は深刻な危機に陥った。構造調整計画が導入されたものの、国民生活は困窮し、社会不安が増大した。

1990年代後半から2000年代にかけては、政治的不安定と二度にわたる内戦が経済に壊滅的な打撃を与えた。インフラは破壊され、投資は停滞し、多くの国民が貧困に苦しんだ。

2011年の内戦終結後、アラサン・ワタラ政権下で政治的安定が回復するとともに、経済も急速な回復を見せ、2012年以降は高い成長率を維持している。外国からの投資も再び活発化し、インフラ整備や産業多角化が進められている。

しかし、依然として多くの課題が山積している。

- 貧困:高い経済成長にもかかわらず、国民の約半数近く(2016年時点で46.1%)が多次元貧困状態にあるとされ、所得格差も大きい。特に農村部や北部地域で貧困が深刻である。

- 失業:若年層を中心に失業率が高く、社会不安の一因となっている。2012年の失業率は9.4%であった。

- 所得格差・地域間格差:富の分配が不均等であり、都市部と農村部、南部と北部の経済格差が大きい。

- 債務問題:過去の経済危機や内戦により累積した対外債務は依然として重荷となっている。

- インフラ整備:道路、電力、水道などの基礎インフラは依然として未整備な地域が多く、経済発展の足かせとなっている。内戦により既存インフラも大きな被害を受けた。

- 労働者の権利保護:特に農業セクターにおける児童労働や劣悪な労働条件が国際的に問題視されている。

- 環境保全:森林伐採、土壌劣化、水質汚染など、環境問題が深刻化しており、持続可能な開発のためにはこれらの問題への対処が不可欠である。

これらの課題を克服し、包摂的で持続可能な経済成長を実現することが、コートジボワールの今後の重要な目標である。

8. 社会

コートジボワールの社会は、多様な民族構成、複数の言語と宗教、そして都市部と農村部の格差など、複雑な様相を呈している。独立後の経済発展と政治的混乱は、社会構造や国民生活に大きな影響を与えてきた。人権状況やメディア環境も、社会の安定と発展にとって重要な要素である。

8.1. 人口

コートジボワールの総人口は、2021年12月の国勢調査によると2938万9150人であった。2024年の推定人口は約3150万人とされ、西アフリカでは第3位の人口規模を持つ。過去の国勢調査では、1975年に670万人、1988年に1081万5694人、1998年に1536万6672人、2014年に2267万1331人と、一貫して増加傾向にある。

人口増加率は依然として高く、合計特殊出生率は2021年の調査で女性1人当たり4.3人(都市部3.6人、農村部5.3人)であり、2012年の5.0人からは低下しているものの、依然として高い水準にある。年齢構成は若年層が多く、2010年の推計では15歳未満が人口の40.9%を占めるピラミッド型の人口構造となっている。この若い人口構成は、将来の労働力供給という点では有利であるが、教育や雇用の機会提供という面では大きな課題を抱えている。

都市化も急速に進んでおり、特に最大都市アビジャンへの人口集中が著しい。平均寿命は、近年の改善は見られるものの、依然として低い水準にあり、2023年のCIAファクトブックの推計では全体で61.9歳(男性60.1歳、女性63.7歳)である。これらの人口動態は、医療、教育、社会保障などの政策立案において重要な考慮事項となる。

8.2. 民族

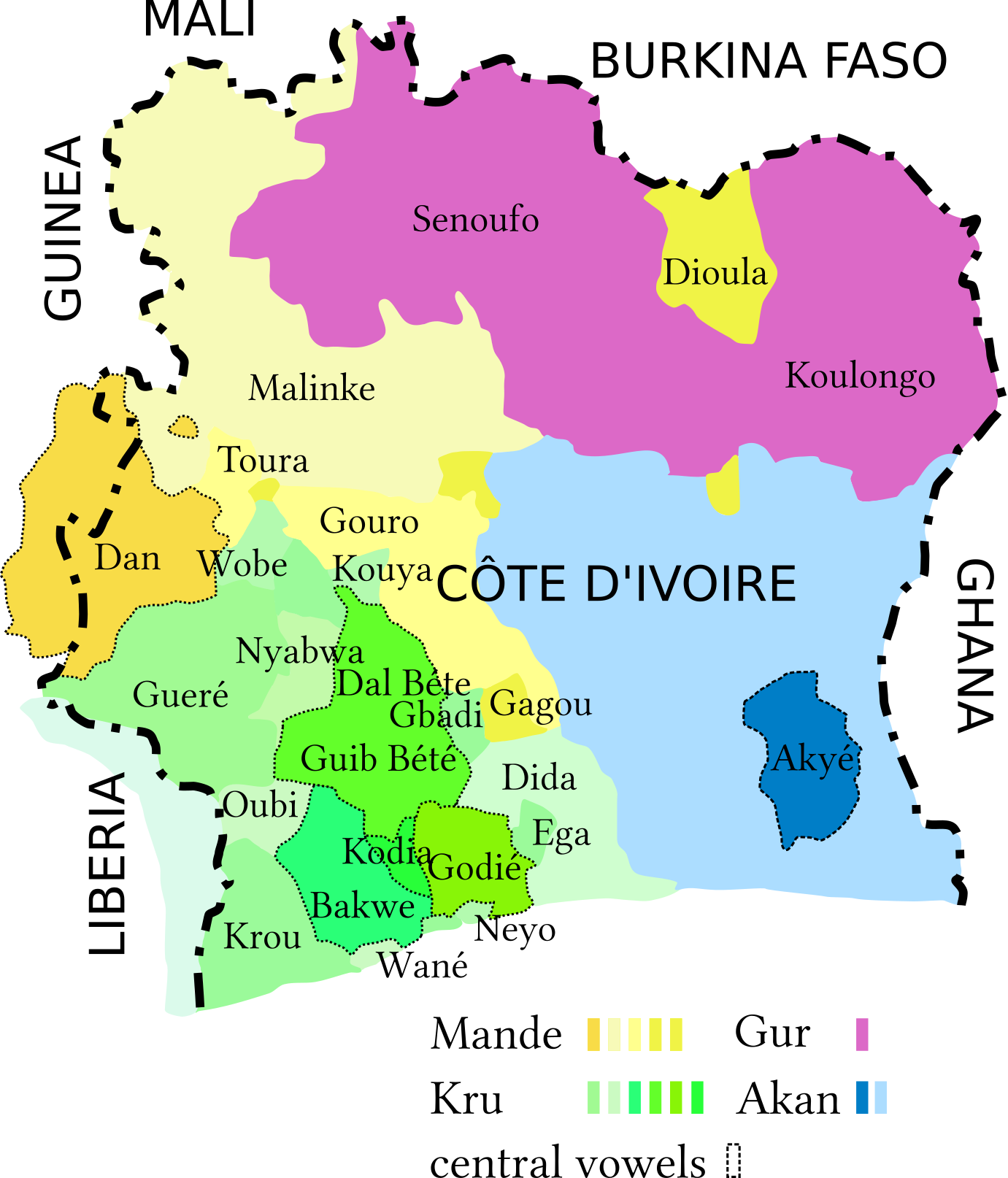

コートジボワールは、約60から65の多様な民族集団が共存する多民族国家である。これらの民族は、言語、文化、社会慣習においてそれぞれ特徴を持ち、地理的にもある程度の棲み分けが見られる。主要な民族系統としては、以下のグループが挙げられる。

- アカン系(人口の約42.1%):主に国土の東部から中南部に居住。バウレ人、アグニ人(アンイイ人)、アチェ人などが含まれる。エブリエ潟周辺にはラグーン系諸族(エブリエ人など)もアカン系に分類されることがある。伝統的に母系制社会を形成する集団が多い。

- グル系(ヴォルタ系)(約17.6%):主に国土の北東部から中北部に居住。セヌフォ人、ロビ人、クランゴ人などが代表的。

- マンデ系:

- 北部マンデ系(約16.5%):主に国土の北西部に居住。ジュラ人(ディオウラ人)、マリンケ人(マンディンカ人)などが含まれる。商業に長けた民族が多い。

- 南部マンデ系(約10%):主に国土の西部に居住。ダン人(ヤクバ人またはギオ人とも)、グロ人などが含まれる。

- クル系(約11%):主に国土の南西部に居住。ベテ人、ゲレ人、ディダ人などが代表的。

これらの主要な民族系統の他にも、小規模な民族集団が多数存在する。各民族は独自の言語、伝統的な社会構造、宗教観、芸術(音楽、舞踊、仮面彫刻など)を有しており、コートジボワールの文化的多様性を豊かにしている。

独立後のフェリックス・ウフェ=ボワニ政権下では、周辺国からの労働移民を積極的に受け入れたため、ブルキナファソ、マリ、ギニア、リベリアなどからの移民とその子孫が人口のかなりの部分(約20%ともいわれる)を占めている。特にブルキナファソ出身者は多く、主にカカオ農園などの農業に従事してきた。また、レバノン系(約10万人)、フランス系(約4万5千人、2004年推定)のコミュニティも経済活動において一定の役割を果たしてきた。

しかし、1990年代後半に登場した「イヴォワリテ」(イボワール人たる属性)という排外主義的な概念は、特定の民族(特に北部出身者や移民)を「真のコートジボワール人ではない」として政治的・社会的に排除しようとする動きに繋がり、民族間の対立を深刻化させ、二度にわたる内戦の大きな要因の一つとなった。

内戦終結後、民族間の融和と共生の実現は国家の最重要課題の一つとなっている。少数民族や移民の権利擁護、そして全ての国民が平等に社会参加できるような環境整備が求められている。

8.3. 言語

コートジボワールは、約78の地域言語が存在する多言語社会である。公用語は旧宗主国の言語であるフランス語であり、教育、行政、メディア、ビジネスなど公的な場面で広く使用されている。学校教育も主にフランス語で行われ、異なる民族間の共通語(リングワ・フランカ)としての役割も果たしている。2000年憲法第29条5項では「公用語はフランス語である」と規定されている。

アビジャンなどの都市部では、フランス語をベースに現地の諸言語の要素が混じり合ったクレオール的な口語である「ヌシ」(Nouchi)が、特に若者たちの間で広まっている。

地域言語の中で特に話者数が多く、広範囲で使用されているものとしては、以下のような言語が挙げられる。

- ジュラ語(ディオウラ語):主に北部地域で商業言語として広く通用しており、近隣諸国のマンディング諸語とも相互理解性が高い。

- バウレ語:アカン系最大の民族であるバウレ人の言語。

- ベテ語:クル系の主要言語の一つ。

- セヌフォ諸語:グル系の言語群。

- ダン語(ヤクバ語):南部マンデ系の言語。

- アグニ語(アンイイ語):アカン系の言語。

これらの地域言語は、それぞれの民族コミュニティにおける日常生活や文化活動において重要な役割を担っている。政府は、公用語であるフランス語の普及を進める一方で、地域言語の保存や振興に関する政策も検討しているが、多言語社会における言語政策は複雑な課題を伴う。コートジボワールはフランコフォニー国際機関の正会員国である。

8.4. 宗教

コートジボワールは宗教的に多様な国であり、主にイスラム教、キリスト教、そして伝統宗教が信仰されている。信教の自由は憲法で保障されている。

2021年の国勢調査によると、宗教構成は以下の通りである(無回答者を除く)。

- イスラム教:43.5%(主にスンニ派)。歴史的にサハラ交易を通じて北部地域に伝播し、現在も北部に信者が多い。

- キリスト教:40.7%(主にカトリックと福音派プロテスタント)。17世紀に宣教師が沿岸部に到達したが、本格的な布教は19世紀以降。教育を受けた層やヨーロッパとの繋がりを求める人々の間で広まり、主に南部に信者が多い。首都ヤムスクロには、世界最大級の教会建築である「平和のノートルダム大聖堂」がある。

- 無宗教:12.9%

- 伝統宗教(アニミズムなど):2.2%。各民族固有の自然崇拝や祖先崇拝など、多様な信仰形態を含む。かつてはより多くの信者がいたが、イスラム教やキリスト教の拡大に伴い減少傾向にある。

- その他:0.7%

過去の調査(2008年頃)では、イスラム教とキリスト教がそれぞれ35~40%、伝統宗教が10~25%とされていたが、近年の国勢調査ではイスラム教とキリスト教の割合が増加し、伝統宗教と無宗教の割合に変化が見られる。

宗教は、コートジボワールの社会生活や文化、時には政治にも影響を与えてきた。異なる宗教間の関係は概ね良好であるが、政治的対立が宗教的側面と結びつけて語られることもあった。宗教指導者たちは、内戦後の和平プロセスや国民和解において、しばしば重要な役割を果たしてきた。

8.5. 教育

コートジボワールの教育制度は、フランスの教育制度を基盤としており、初等教育から高等教育まで整備されている。しかし、教育の質、地域間格差、就学率の向上など、多くの課題を抱えている。

教育課程は、初等教育(6年間、6歳~12歳)、前期中等教育(4年間、12歳~16歳)、後期中等教育(3年間、16歳~19歳)を経て、高等教育へと続く。初等教育からフランス語で授業が行われ、前期中等教育からは英語などの外国語教育も始まる。後期中等教育の修了時には、大学入学資格試験であるバカロレア(Baccalauréat)を受験する。

識字率は改善傾向にあるものの、依然として課題が残る。2019年の世界銀行のデータによると、15歳以上の識字率は約89.9%とされるが、これは近年の推計であり、過去のデータ(2000年時点で約48.7%)と比較すると大幅な改善を示している。ただし、この高い識字率は特定の年齢層や都市部に偏っている可能性があり、特に成人女性や農村部では識字率が低い状況が続いていると見られる。

就学率に関しても、特に初等教育段階で多くの子ども(6歳~10歳)が学校に通えていないという問題が指摘されている。中等教育においては、男子生徒の割合が高い傾向にある。女子教育の推進は重要な政策課題の一つである。

主要な高等教育機関としては、アビジャンにあるフェリックス・ウフェ=ボワニ大学(旧ココディ大学、1964年設立)や、ブアケにあるアラサン・ワタラ大学(旧ダボボ・アジャメ大学、1966年設立)などが挙げられる。これらの総合大学の他に、高等専門大学校(グランゼコール)や各種の専門学校も存在する。

教育における主な課題は、教育の質の向上、教員不足、教材の不足、都市部と農村部間の教育格差の是正、女子教育の機会拡大、そして産業界のニーズに対応した職業訓練の充実である。政府は教育改革に取り組み、これらの課題解決を目指している。

8.6. 保健医療

コートジボワールの国民の健康状態は、依然として多くの課題を抱えている。平均寿命、乳幼児死亡率などの主要な健康指標は、サハラ以南アフリカの平均と比較しても改善の余地が大きい。

2023年のCIAファクトブックの推計によると、平均寿命は全体で61.9歳(男性60.1歳、女性63.7歳)であり、2004年時点(男性42歳、女性47歳)からは大幅に改善しているものの、依然として低い水準である。乳幼児死亡率は、2023年の推計で出生1000人あたり51.6人であり、これも改善は見られるが依然として高い。

主要な疾病としては、マラリアが依然として最大の健康問題であり、多くの死者を出している。HIV/AIDSの感染率は、2012年時点で成人(15~49歳)の3.20%とされ、世界で19番目に高い水準であったが、近年の啓発活動や治療の普及により改善の兆しもある。その他、呼吸器系感染症、下痢性疾患などが一般的な病気である。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)も、医療体制に大きな負荷を与えた。

医療インフラは、特に地方において脆弱である。病院や診療所の数、医療従事者(医師は2004年時点で人口10万人あたり12人と非常に少ない)の不足が深刻である。都市部と農村部での医療アクセスには大きな格差があり、経済的な理由から医療サービスを受けられない人々も多い。

公衆衛生政策としては、感染症対策(予防接種の普及、マラリア対策など)、母子保健の向上、生活習慣病の予防などが重点項目として挙げられている。しかし、これらの政策を効果的に実施するためには、医療従事者の育成、医療施設の整備、医薬品の安定供給、そして国民の健康意識の向上が不可欠である。

女性の健康問題としては、女性器切除(FGM)の慣習が依然として一部地域で残っており、約36%の女性が経験しているとの報告もある(ただし、データはやや古い可能性がある)。妊産婦死亡率も高く、2010年の推計では世界で27番目に高いとされていた。

8.7. 科学技術

コートジボワールの科学技術分野は、発展途上の段階にある。研究開発への投資は限られており、高等教育・科学研究省によると、国内総生産(GDP)に占める研究開発費(GERD)の割合は約0.13%と低い水準に留まっている。

主な課題としては、研究設備の不備、研究機関の組織的な連携不足、そして研究成果の活用や保護(知的財産権管理など)の遅れが挙げられる。これらの要因が、国内のイノベーション創出を妨げている側面がある。世界知的所有権機関(WIPO)が発表するグローバル・イノベーション・インデックスでは、2024年に112位であり、2019年の103位から順位を下げている。

政府は、国家開発計画の中で科学技術振興を位置づけており、2012年~2015年の国家開発計画では、富の創出と社会の公平性に関する予算(総予算の63.8%)のうち、1.2%が科学研究に割り当てられた。この計画では、保健、原材料、農業、文化、環境、ガバナンス、鉱業・エネルギー、テクノロジーの8分野を優先分野とし、これらに対応する24の国家研究プログラムが設定され、公的および民間の研究・研修機関が共同で研究テーマに取り組む体制が目指された。

特筆すべき成果としては、農業技術(カカオの品種改良や栽培技術など)や、近年では情報通信技術(ICT)分野での進展が見られる。しかし、科学技術を国家開発に効果的に結びつけ、持続的な経済成長と社会の発展に貢献させるためには、研究開発投資の拡大、人材育成、国際協力の強化などが不可欠である。

8.8. 治安と人権

コートジボワールの治安状況は、2011年の内戦終結以降、徐々に改善傾向にあるものの、依然として多くの課題を抱えている。人権状況に関しても、国内外から注視されており、改善に向けた努力が続けられている。

全般的な治安状況としては、都市部、特にアビジャンでは、武装強盗(住居侵入、銀行利用者や現金輸送車を狙ったもの)、車両強奪などの凶悪犯罪が発生している。内戦中に流出した武器がこれらの犯罪に使用されるケースも少なくない。富裕層の住居を狙った計画的な強盗事件では、家族全員を拘束するなどの凶悪な手口も見られ、抵抗した住民が射殺される事案も報告されている。地方においては、一般強盗に加えて、道路を封鎖して通行車両を襲う道路封鎖強盗も発生している。内戦終結後、地方でも治安機関の展開が進んでいるが、車両や銃器といった装備の不足から、治安が完全に統制されているとは言えない状況が続いている。また、2017年には、ブアケやアビジャンで兵士らが手当の支給を求めて威嚇射撃や道路封鎖を行う騒動が発生するなど、国軍の統制に関する問題も散見される。

西アフリカ地域全体でテロの脅威が増しており、コートジボワールもその影響を受けている。2016年3月には、リゾート地グラン・バッサムのビーチやホテルがイスラム過激派組織に襲撃され、外国人7名を含む19名が殺害されるテロ事件が発生した。2018年12月には、アビジャン市内の軍司令部や西洋系ホテルへの攻撃を計画していたテロリストが逮捕され、2020年6月には北東部の国境検問所が襲撃され兵士10名が死亡する事件も起きている。

司法制度の機能に関しては、法の支配の確立が重要な課題である。内戦に関連する犯罪や人権侵害に対する責任追及、司法アクセスの改善、刑務所環境の改善などが求められている。

人権状況については、内戦中およびその前後において、双方の勢力による深刻な人権侵害が報告された。近年は改善に向けた取り組みが進められているものの、依然として懸念事項は多い。

- 表現の自由、集会の自由、報道の自由:憲法で保障されているが、政府に批判的なジャーナリストや活動家が圧力を受けるケースも報告されている。

- 法の支配:司法の独立性や公平性の確保、警察や軍による権力乱用の防止が課題。

- 児童労働:特にカカオ農園における児童労働は深刻な問題であり、国際的な批判を受けている。政府は対策を進めているが、根絶には至っていない。

- 女性の権利:女性器切除(FGM)の慣習が一部で残存。家庭内暴力や性的暴力も問題となっている。政治・経済分野への女性の参加も依然として低い。

- 少数派の権利:民族的・宗教的少数派や移民に対する差別や暴力が懸念される。特に「イヴォワリテ」政策の歴史的影響は未だに残っている。

- 性的少数者(LGBTQ+)の権利:同性愛行為自体は合法であるが、法的な権利保障(同性婚など)はなく、社会的な差別や偏見が根強い。

国内外の人権団体は、これらの問題に対する政府の取り組みを注視しており、人権状況の継続的な改善を求めている。

8.9. メディア

コートジボワールのメディア環境は、国営メディアと民間メディアが共存し、多様な情報発信が行われている。しかし、報道の自由度や政府による影響力については、依然として課題も指摘されている。

主要なメディア形態としては、新聞、テレビ・ラジオ局、そして近年急速に普及しているオンラインメディアが挙げられる。

- 新聞:多くは最大都市アビジャンを拠点としている。国営に近い「グループ・フラテルニテ・マタン」社が発行する日刊紙(発行部数約2万5千部)のほか、約15紙の民間新聞が存在する。政治的立場が異なる様々な新聞が発行されており、論調も多様である。

- テレビ・ラジオ:国営放送であるコートジボワール放送協会(Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, RTI)が主要な役割を担っており、テレビ2チャンネル(La Première、TV2)、ラジオ2局(Radio Côte d'Ivoire、Fréquence 2)を運営している。RTIの財源は、受信料、広告収入、政府補助金などである。民間放送局も存在し、ラジオ・ジャム(国内初の民間ラジオ局)やアフリカヒット・ミュージックTVなどがある。

- オンラインメディア:インターネットの普及に伴い、ニュースサイトやブログ、ソーシャルメディアを通じた情報発信が活発になっている。

報道の自由に関しては、1991年に制定された報道関連法規(報道体制法、ジャーナリスト地位法、視聴覚コミュニケーション体制法など)によって法的な枠組みが整備されている。また、報道倫理や報道の自由を監督する機関として、国家報道評議会(CNP、旧国家報道委員会)、国家視聴覚評議会(CNCA)、報道倫理・自由監視機構(OLPED)などが設置されている。

しかし、実際には、政府に批判的な報道を行うメディアやジャーナリストが圧力を受けたり、取材活動を妨害されたりするケースも報告されており、報道の自由が完全に保障されているとは言えない状況も指摘される。特に政治的緊張が高まる時期には、メディアに対する政府の影響力が強まる傾向が見られる。

メディアは、世論形成や社会変革において重要な役割を担っている。内戦後の和平プロセスや国民和解においては、建設的な報道を通じて国民間の対立を煽るのではなく、相互理解を促進する役割が期待されている。

9. 文化

コートジボワールは、多様な民族が共存することから、伝統文化と現代文化が融合した豊かな文化を有している。音楽、美術、文学、映画、食文化、スポーツなど、様々な側面で独自の文化が育まれてきた。また、ユネスコ世界遺産に登録された自然遺産や文化遺産も、同国の文化的重要性を物語っている。

9.1. 音楽と美術

コートジボワールの音楽は、各民族固有の伝統音楽と、都市部を中心に発展した現代ポピュラー音楽が共存している。伝統音楽では、トーキングドラムや、アフリカ音楽の特徴であるポリリズムが顕著に見られ、特にアポロ族(ンゼマ族)のトーキングドラムは有名である。南西部ではポリリズムが特に一般的である。

現代ポピュラー音楽のジャンルとしては、ズグルー(Zouglou)やクーペ・デカレ(Coupé-Décalé)が国内外で人気を博している。ズグルーは社会風刺的な歌詞とリズミカルなダンスが特徴で、クーペ・デカレはよりアップテンポでダンス志向の強い音楽である。これらのジャンルから、マジック・システム、アルファ・ブロンディ(レゲエ歌手としても国際的に有名)、メイウェイ、ティケン・ジャー・ファコリー、DJアラファト、サージ・ベイノーといった多くの人気アーティストが生まれている。ドベ・ニャオレやコートジボワール系のクリスティーナ・ゴーも国際的に知られる音楽家である。かつてエルネスト・ジェジェは伝統音楽を見直す潮流を作ったが、1983年の彼の死後、その試みは一時中断した。レゲエ、ラテン音楽、ソウル、ラップなども受容されているが、自国の音楽ジャンルを国際的に広める取り組みは、ナイジェリアのアフロビートなどに比べると課題があるとされる。若者たちの間ではヒップホップも人気があり、2005年からは国内最大のヒップホップ大会「ファヤ・フロー」が開催されている。

美術においては、特に木彫りの仮面や彫像が有名である。バウレ人、セヌフォ人、ダン人などは木彫技術に優れ、それぞれの文化や信仰に基づいて多様な仮面を制作してきた。これらの仮面は、儀式や祭礼で用いられ、精霊の力を宿し、着用者を変身させると信じられている。動物を戯画的に表現したり、死者の魂を表したりするものなど、そのモチーフや形状は多岐にわたる。バウレ族やセヌフォ族の織物、カティオラなどで作られる陶器も伝統工芸として知られる。アカン文化圏では、かつて金を量るために使われた銅製の小さな人像が、現在は装飾品として用いられている。

現代美術の分野でも、ジルベール・G・グルードやミシェル・コジョといったアーティストが活動している。また、漫画家・風刺画家のゾオレ・ラサンは、風刺新聞「グビッシュ!」を創刊した。

9.2. 文学と映画

コートジボワールの文学は、植民地時代から独立後にかけて、フランス語による創作活動を中心に発展してきた。口承文学の伝統も豊かであり、ことわざや民話が現代の作家にも影響を与えている。

著名な作家としては、まずベルナール・ダディエが挙げられる。彼は詩、戯曲、小説など多岐にわたる作品を発表し、20世紀アフリカ文学を代表する作家の一人とされる。アマドゥ・クルマも国際的に高く評価されており、その作品『独立の太陽』(1968年)や、1998年にアンテール図書賞を受賞した『野生の獣たちの票決を待ちながら』はアフリカ文学の古典と目されている。アケ・ロバの『黒人学生』(1960年)も重要な作品である。その他、ジャン=マリー・アディアフィ、ヴェロニク・タジョ(画家でもある)、イザイ・ビトン・クーリバリ、ゼグア・グベシ・ノカン、ティディアネ・デム、アマドゥ・コネ、グロブリ・ジリグノン、ポール・ヤオ・アコト、ジェローム・カルロス、モーリス・バンダマンといった作家たちが活躍している。

また、コートジボワールはアフリカ大陸において女性作家を比較的多く輩出してきた国としても知られ、シモーヌ・カヤの自伝的小説『ファトゥ・ボリ』などが代表的である。現代コートジボワール文学の主要なテーマとしては、植民地支配の記憶、独立後の社会の矛盾、都市化と伝統的価値観の葛藤、政治的混乱と内戦の経験などが挙げられる。

映画産業は、1960年代から発展を始めた。初期の代表的な監督としては、ファディカ・クラモ=ランシネやロジェ・ニョアン・ムバラなどがいる。しかし、国内の映画製作インフラは十分とは言えず、資金調達の困難さなどから、産業としての規模は限定的であった。2000年代以降、デジタル技術の普及により、低予算での映画製作が可能になり、新たな動きが見られるようになった。2004年以降、『クーペ・デカレ』(ファディガ・デ・ミラノ監督)、『ディグブ軍曹の宝石』(アレックス・クアシ監督)、『シニャチュール』(アラン・ギク監督)、『二人の姉妹のための一人の男』(マリー=ルイーズ・アスー監督)といった作品が製作された。一時は3ヶ月に1本のペースで新作が発表されるなど活況を呈したが、技術的な課題(映像や音声の質など)も指摘されている。

アビジャンでは、アフリカの舞台芸術の見本市であるMASA(Marché des Arts du Spectacle Africain)が1993年から隔年で開催されており、映画を含む様々な分野のアーティストが集まる国際的なイベントとなっている。

9.3. 食文化

コートジボワールの伝統料理は、近隣の西アフリカ諸国の料理と多くの共通点があり、穀物や芋類を主食とする。特にキャッサバとプランテン(料理用バナナ)は、日常の食事に欠かせない食材である。トウモロコシの粉を練って作る「アイティウ」というペーストからトウモロコシ団子を作るほか、落花生も多くの料理に広く使われる。

代表的な料理としては、

- アチェケ (Attiéké):キャッサバをすりおろして発酵させ、蒸したもので、クスクスに似た食感を持つ人気の副菜。魚や肉のグリルと共に食べられることが多い。

- アロコ (Alloco):プランテンをパーム油で揚げ、蒸した玉ねぎや唐辛子で味付けした屋台料理の定番。焼き魚やゆで卵と一緒に食べられる。

- ケジェヌ (Kedjenou):鶏肉や野菜を、ほとんど水分を加えず密閉した鍋(伝統的には「カナリ」と呼ばれる土鍋)でじっくりと煮込んだ料理。素材の旨味が凝縮され、鶏肉が柔らかく仕上がる。

- フフ (Fufu):キャッサバ、ヤムイモ、プランテンなどを臼で搗いて餅状にしたもの。ソースやスープと共に食べる。

- マフェ (Mafé):肉(鶏肉、牛肉、羊肉など)をピーナッツソースで煮込んだシチュー。

その他、様々な具材を使った煮込み料理が一般的である。鶏肉はよく消費され、この地域の鶏肉は脂肪が少なく引き締まっているため、独特の風味がある。魚介類では、マグロ、イワシ、エビ、カツオなどが食される。

地元の飲み物としては、ヤシの樹液を発酵させて作るバンギ(パームワイン)が知られている。

都市部、特にアビジャンでは、伝統料理を提供する小規模な屋外レストラン「マキ」(Maquis)が独特の食文化を形成している。マキでは通常、炭火で焼いた鶏肉や魚に玉ねぎとトマトのソースを添えたもの(ブレゼ)、アチェケ、ケジェヌなどが提供される。現代の都市部では、国際的な食文化の影響も受けており、多様なレストランが見られる。

9.4. スポーツ

コートジボワールで最も人気のあるスポーツはサッカーである。国民的な英雄であるディディエ・ドログバは、アフリカ年間最優秀選手賞を2度受賞し、イングランド・プレミアリーグでも2度得点王に輝くなど、国際的に大きな成功を収め、アフリカ大陸を代表するアスリートとして知られている。彼の活躍は、内戦で分断された国民を勇気づけ、平和への希求の象徴ともなった。

サッカーコートジボワール代表は「レ・ゼレファン」(象たち)の愛称で親しまれ、FIFAワールドカップには2006年ドイツ大会で初出場して以来、2010年南アフリカ大会、2014年ブラジル大会と3大会連続で出場を果たした。アフリカネイションズカップでは、1992年大会、2015年大会、そして自国開催となった2023年大会と、3度の優勝を誇る。女子代表チームも2015年のFIFA女子ワールドカップ(カナダ大会)に出場した。国内リーグはコートジボワールサッカー連盟によって運営され、ASECミモザやアフリカ・スポールといったクラブが強豪として知られる。

サッカー以外では、バスケットボールも人気があり、2013年にはアフリカ男子バスケットボール選手権(アフロバスケット)を自国開催し、1985年の同大会では優勝している。陸上競技では、男子400m走のガブリエル・ティアコーが1984年ロサンゼルスオリンピックで銀メダルを獲得したほか、近年ではマリー・ジョゼ・タ・ルーやミュリエル・アウレといった女子短距離選手が国際大会で活躍している。

テコンドーも盛んであり、シェイク・サラ・シセ、ルース・バグビ、フィルマン・ゾクといった選手がオリンピックや世界選手権でメダルを獲得している。ラグビーユニオンも人気があり、代表チームは1995年のラグビーワールドカップ(南アフリカ大会)に出場した経験を持つ。

その他、ハンドボール、バレーボール、テニスなども行われている。アビジャン、ヤムスクロ、サン=ペドロなどにはゴルフ場があり、フェリックス・ウフェ=ボワニ国際ゴルフトーナメントが開催される。沿岸部では、ダイビング、サーフィン、セーリング、カヌー、ビーチバレーボールなどのウォータースポーツも楽しまれている。2017年には、第8回フランコフォニー競技大会がアビジャンで開催された。

自動車競技では、かつて世界ラリー選手権(WRC)の一戦として「ラリー・コートジボワール」が1972年から1992年まで開催されていた。このイベントでは日本の篠塚建次郎が2度の総合優勝を飾っており、これは日本人によるWRCイベント総合優勝の唯一の記録である。現在も地域選手権の一戦として開催されている。

9.5. 世界遺産

コートジボワールには、2024年現在、ユネスコの世界遺産リストに登録された物件が5件存在する。これらは、コートジボワールの豊かな自然環境と独特の文化を国際的に証明するものである。

自然遺産

- ニンバ山厳正自然保護区(1981年登録、1982年範囲拡大):ギニアと共有する世界遺産。コートジボワール領内も含まれる。多様な動植物が生息する山岳地帯で、特に固有種が多いことで知られる。チンパンジーなどが生息。

- タイ国立公園(1982年登録):西アフリカに残る最大級の原生熱帯雨林の一つ。チンパンジー、ピグミーカバ、多種多様な霊長類など、多くの絶滅危惧種の貴重な生息地となっている。

- コモエ国立公園(1983年登録):サバンナと森林がモザイク状に広がる広大な国立公園。多様な植生と、ゾウ、ライオン、ヒョウ、多数の鳥類など豊かな動物相を誇る。内戦の影響で一時期危機遺産リストに登録されたが、保全状況の改善により2017年に解除された。

文化遺産

- グラン・バッサムの歴史都市(2012年登録):19世紀末から20世紀初頭にかけてのフランス植民地時代の最初の首都。植民地様式の計画都市であり、商業施設、行政施設、住宅などが当時の姿を留めている。漁村としての伝統的なンズマ人の文化と、植民地支配の歴史が融合した独特の景観を持つ。

- コートジボワール北部のスーダン様式のモスク群(2021年登録):カウアラ、テングレラ、クト、ナミラカハ、コング(2箇所)、ソロボロ、サマティギラ/ミシリンバの8つの日干し煉瓦造りのモスク。17世紀から19世紀にかけて、サハラ横断交易と共にイスラム教が伝播した過程で建設された。マリ帝国の影響を受けたスーダン様式と呼ばれる建築様式が特徴で、地域のイスラム文化の発展を示す重要な遺産である。

これらの世界遺産は、コートジボワールの自然の美しさ、生物多様性の重要性、そして複雑な歴史と文化の深さを物語っている。

9.6. 祝祭日

コートジボワールの祝祭日は、国民の祝日、キリスト教およびイスラム教に関連する宗教的祝祭日、そしてその他の法廷休日や文化的な催事から構成される。宗教的祝祭日の一部は、暦によって日付が変動する。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 (フランス語) | 備考 |

| :----------- | :------------------------------- | :----------------------------------- | :------------------------------------- |

| 1月1日 | 元日 | Jour de l'Anフランス語 | |

| 復活祭の翌日 | イースターマンデー | Lundi de Pâquesフランス語 | キリスト教徒のみ、日付変動 |

| 5月1日 | メーデー(労働者の日) | Fête du Travailフランス語 | |

| 復活祭の39日後 | 昇天祭 | Ascensionフランス語 | キリスト教徒のみ、日付変動(木曜日) |

| 復活祭の50日後 | 聖霊降臨祭の翌月曜日(ウィットマンデー) | Lundi de Pentecôteフランス語 | キリスト教徒のみ、日付変動 |

| 8月7日 | 独立記念日 | Fête Nationale de l'Indépendanceフランス語 | 1960年の独立を記念 |

| 8月15日 | 聖母の被昇天 | Assomptionフランス語 | キリスト教徒(主にカトリック)のみ |

| 11月1日 | 万聖節(諸聖人の日) | Toussaintフランス語 | キリスト教徒(主にカトリック)のみ |

| 11月15日 | 平和の日 | Journée Nationale de la Paixフランス語 | |

| 12月25日 | クリスマス | Noëlフランス語 | キリスト教徒のみ |

| イスラム暦 | タバスキ(犠牲祭) | Tabaski (Aïd el-Kebir)フランス語 | イスラム教徒のみ、日付変動 |

| イスラム暦 | ムハンマド生誕祭 | Anniversaire de la Naissance de Mahomet (Mouloud)フランス語 | イスラム教徒のみ、日付変動 |

| イスラム暦 | ライラトゥル・カドル(みいつの夜) | La Nuit du Destin (Laylat al-Qadr)フランス語 | イスラム教徒のみ、ラマダン中、日付変動 |

| イスラム暦 | ラマダン明けの祭り(イード・アル=フィトル) | Fin du Ramadan (Aïd el-Fitr)フランス語 | イスラム教徒のみ、日付変動 |

イスラム教の祝祭日はヒジュラ暦(イスラム暦)に基づいて決定されるため、グレゴリオ暦では毎年日付が異なる。これらの祝祭日は、直前になって公式に発表されることが多い。これらの祝祭日には、家族や友人と集まり、宗教的な儀式を行ったり、特別な食事を共にしたりする。

10. 主な出身者

コートジボワールは、政治、経済、学術、文化(文学、音楽、美術、映画)、スポーツなど、様々な分野で国際的に活躍する多くの著名な人物を輩出している。以下にその一部を挙げる。

- フェリックス・ウフェ=ボワニ (Félix Houphouët-Boigny, 1905-1993):政治家。コートジボワール初代大統領。「イボワールの奇跡」と呼ばれる経済成長を実現したが、長期政権は一党支配体制であった。

- アラサン・ワタラ (Alassane Ouattara, 1942-):政治家。現コートジボワール大統領。IMF副専務理事などを歴任。内戦後の国家再建と経済成長を主導。

- ローラン・バグボ (Laurent Gbagbo, 1945-):政治家。元コートジボワール大統領。2010年の大統領選挙結果を巡る混乱から第二次コートジボワール内戦を引き起こし、後に国際刑事裁判所(ICC)で訴追された(最終的に無罪)。

- アマドゥ・クルマ (Ahmadou Kourouma, 1927-2003):作家。フランス語で執筆し、アフリカ文学の巨匠の一人とされる。『独立の太陽』『野生の獣たちの票決を待ちながら』などの作品で知られ、植民地主義や独立後のアフリカ社会の矛盾を鋭く描いた。その功績は、アフリカ文学におけるリアリズムとポストコロニアル批評の発展に大きく貢献した。

- ベルナール・ダディエ (Bernard Dadié, 1916-2019):作家、詩人、劇作家。コートジボワール文学の父とも称される。植民地主義への抵抗やアフリカ文化の称揚をテーマとした作品を多く残した。

- ポール・シカ (Paul Sika, 1985-):芸術家、写真家。鮮やかな色彩と独自の構図で知られる「フォトメイキング」というスタイルを確立。

- ファディカ・クラモ=ランシネ (Fadika Kramo-Lanciné, 1948-2022):映画監督。コートジボワール映画の初期を代表する監督の一人。『ジェリコリ、太鼓の戦争』などの作品がある。

- ロジェ・ニョアン・ムバラ (Roger Gnoan M'Bala, 1943-2023):映画監督。アフリカの社会問題を鋭く描いた作品で国際的に評価された。『アジャティク』でカンヌ国際映画祭審査員特別賞を受賞。

- アルファ・ブロンディ (Alpha Blondy, 1953-):レゲエ歌手。アフリカン・レゲエのパイオニアの一人として世界的に有名。社会正義や平和を歌うメッセージ性の強い楽曲で知られる。

- ディディエ・ドログバ (Didier Drogba, 1978-):元サッカー選手。コートジボワール代表のエースストライカーとして活躍し、イングランド・プレミアリーグのチェルシーFCなどで数々のタイトルを獲得。アフリカ年間最優秀選手賞を2度受賞。内戦時には国民に平和を呼びかけるなど、社会的な影響力も大きい。

- ヤヤ・トゥーレ (Yaya Touré, 1983-):元サッカー選手。ドログバと共にコートジボワール代表の中心選手として活躍。スペインのFCバルセロナやイングランドのマンチェスター・シティFCで数々の栄光を掴み、アフリカ年間最優秀選手賞を4度受賞。

- コロ・トゥーレ (Kolo Touré, 1981-):元サッカー選手、サッカー指導者。ヤヤ・トゥーレの兄。イングランドのアーセナルFCやマンチェスター・シティFCなどでディフェンダーとして活躍。

- エマニュエル・エブエ (Emmanuel Eboué, 1983-):元サッカー選手。イングランドのアーセナルFCなどで活躍した右サイドバック。

- サロモン・カルー (Salomon Kalou, 1985-):元サッカー選手。イングランドのチェルシーFCなどで活躍したフォワード。

- ウィルフリード・ボニー (Wilfried Bony, 1988-):サッカー選手。イングランドのマンチェスター・シティFCなどでプレーしたストライカー。

- ジェルヴィーニョ (Gervinho, 1987-):サッカー選手。イングランドのアーセナルFCやイタリアのASローマなどで活躍したフォワード。

- セルジュ・オーリエ (Serge Aurier, 1992-):サッカー選手。フランスのパリ・サンジェルマンFCやイングランドのトッテナム・ホットスパーFCなどでプレーした右サイドバック。

- エリック・バイリー (Eric Bailly, 1994-):サッカー選手。イングランドのマンチェスター・ユナイテッドFCなどでプレーしたセンターバック。

- フランク・ケシエ (Franck Kessié, 1996-):サッカー選手。イタリアのACミランやスペインのFCバルセロナなどで活躍するミッドフィールダー。

これらの人物は、それぞれの分野でコートジボワールの名を高め、国内外に大きな影響を与えている。